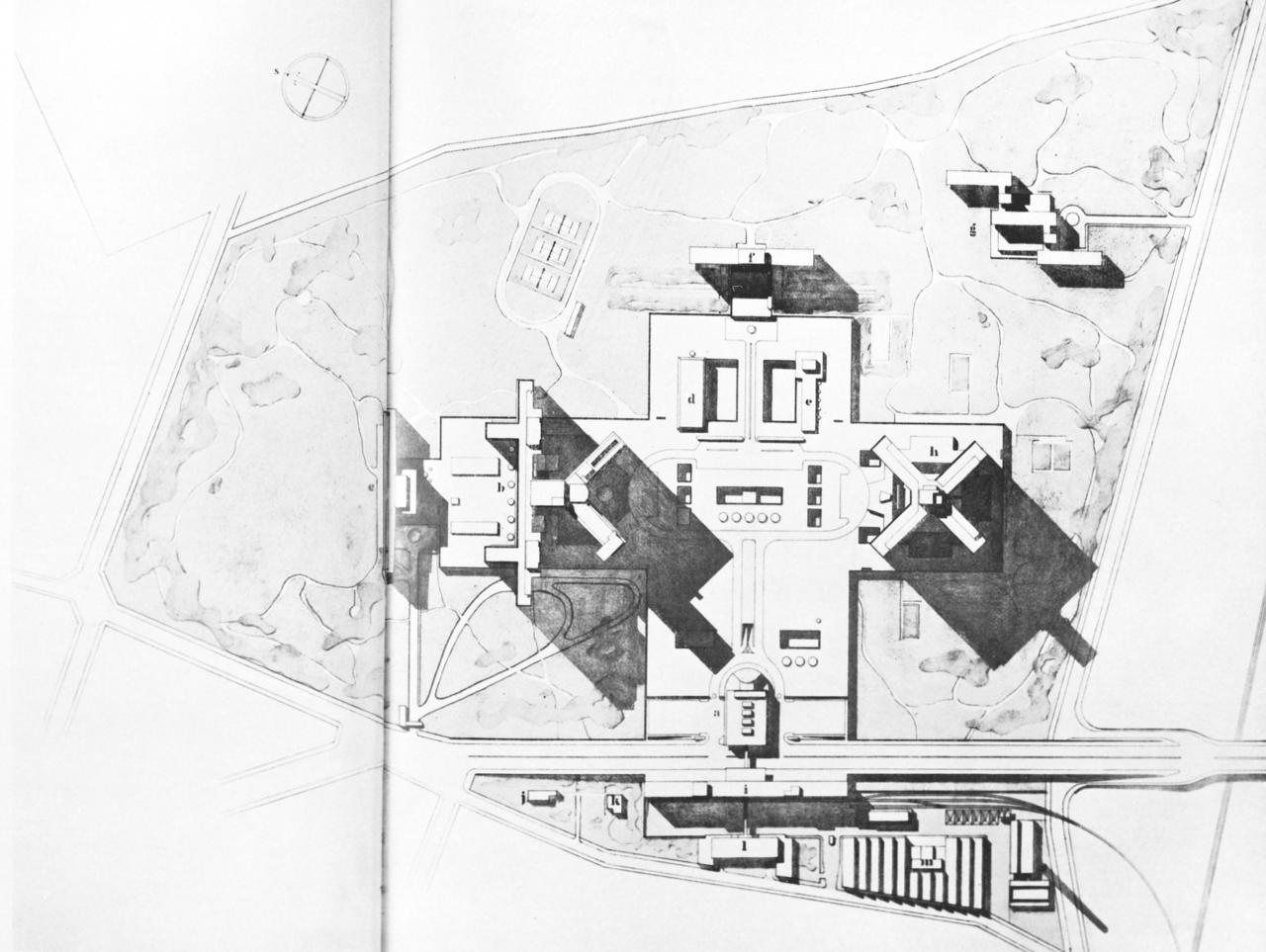

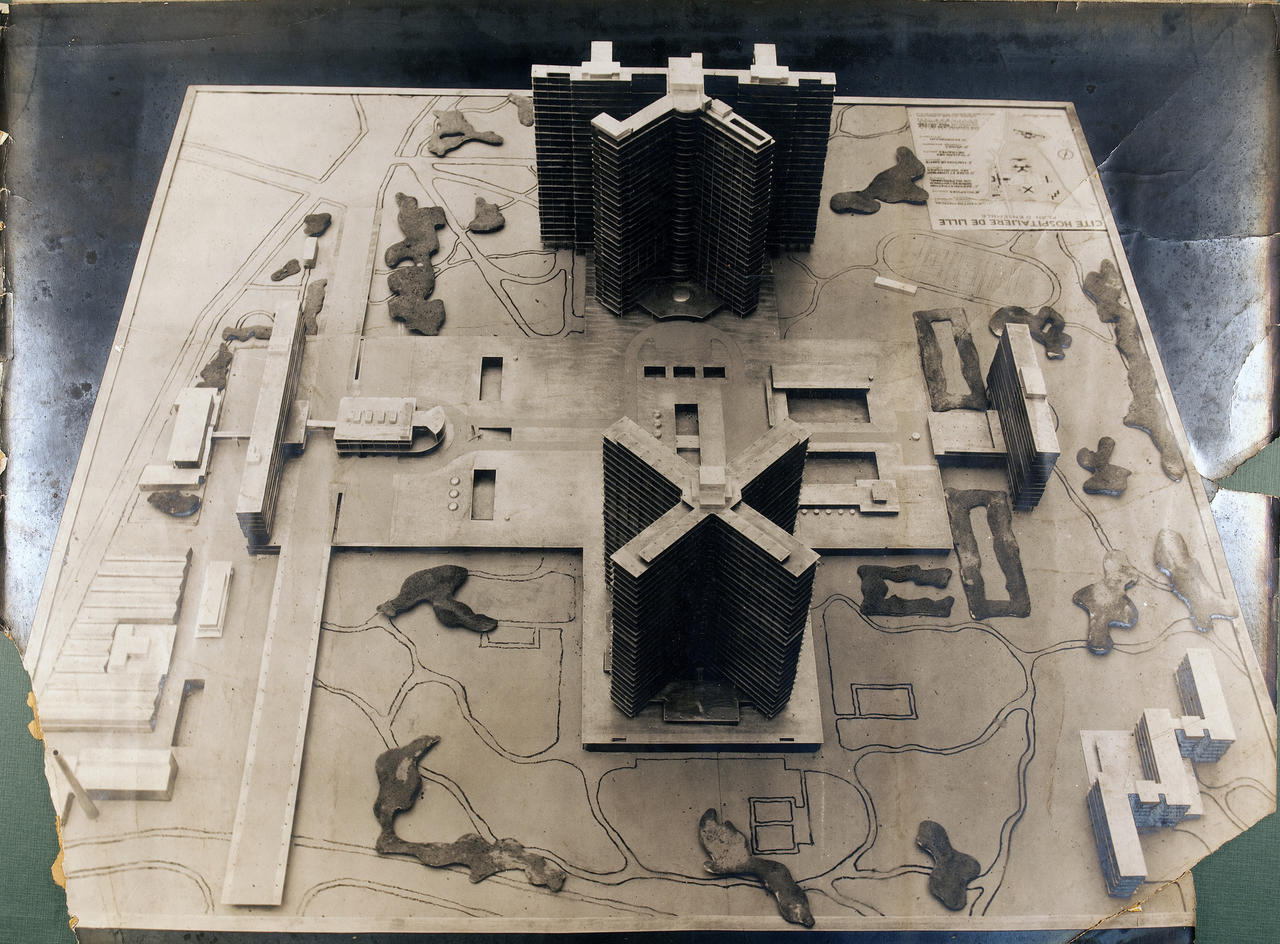

Cet édifice réunit pour la première fois en France un hôpital et une faculté de médecine qui, sous le nom de cité hospitalière, fut implanté sur un terrain de 60 ha au sud de la ville selon un projet des architectes Jean Walter, Urbain Cassan et Louis Madeline.

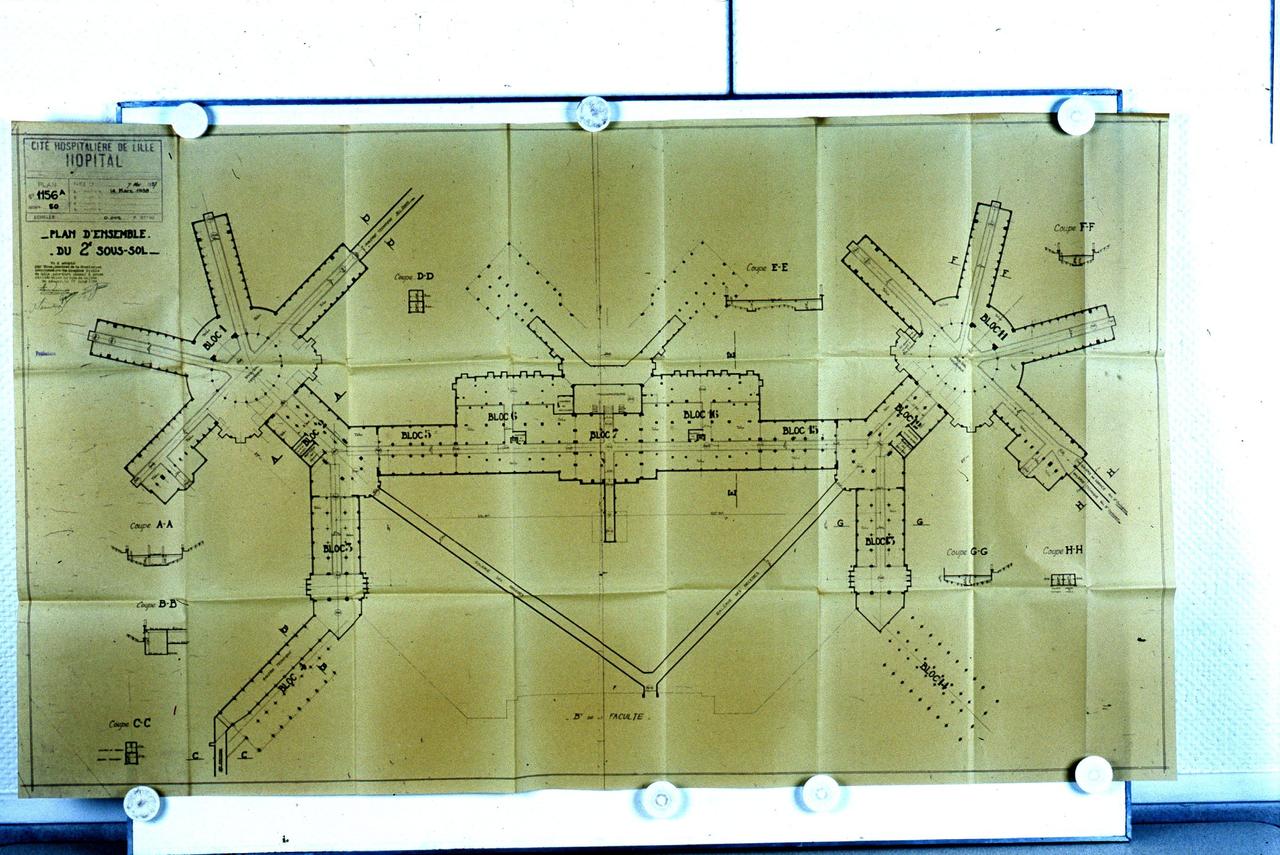

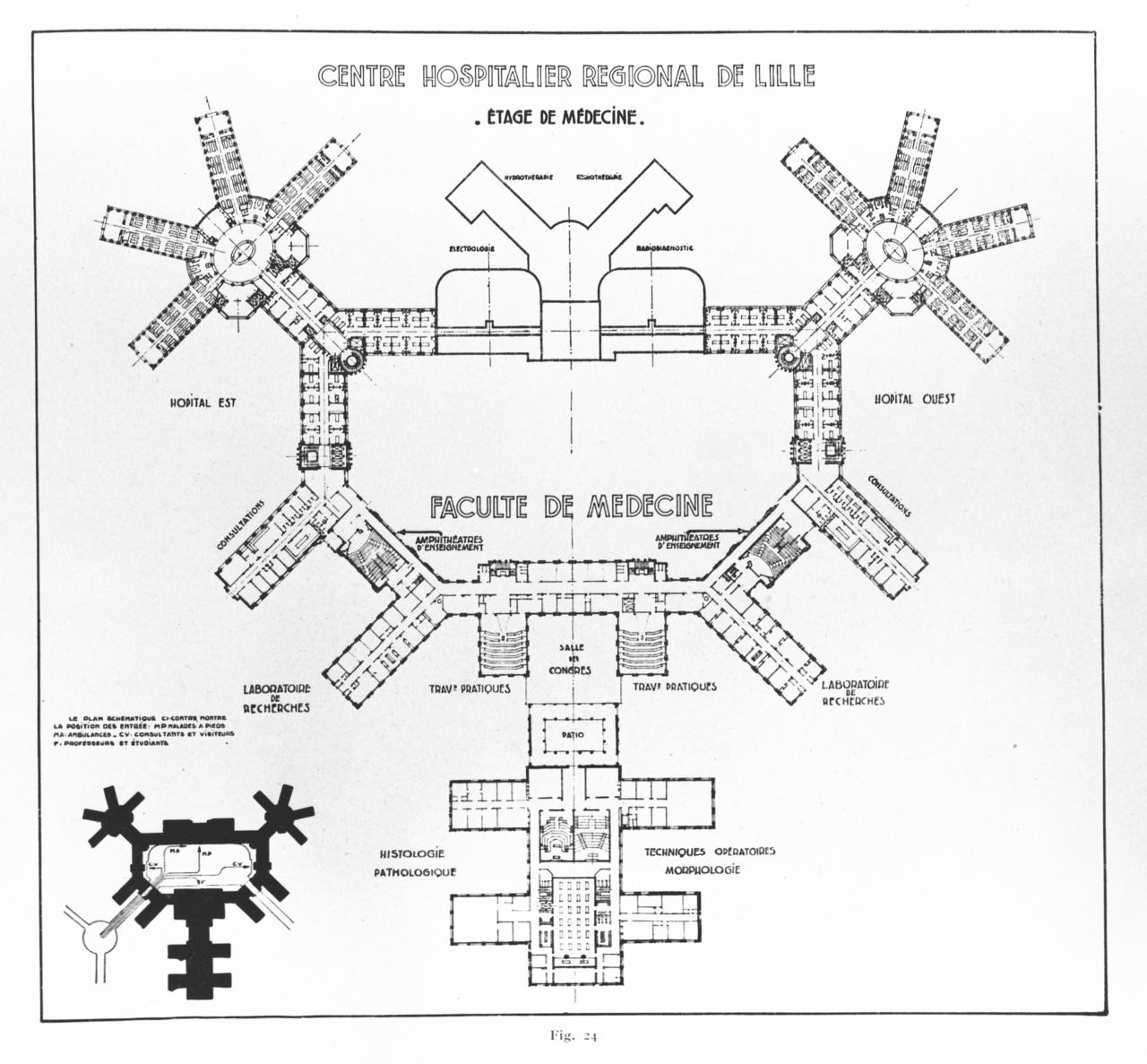

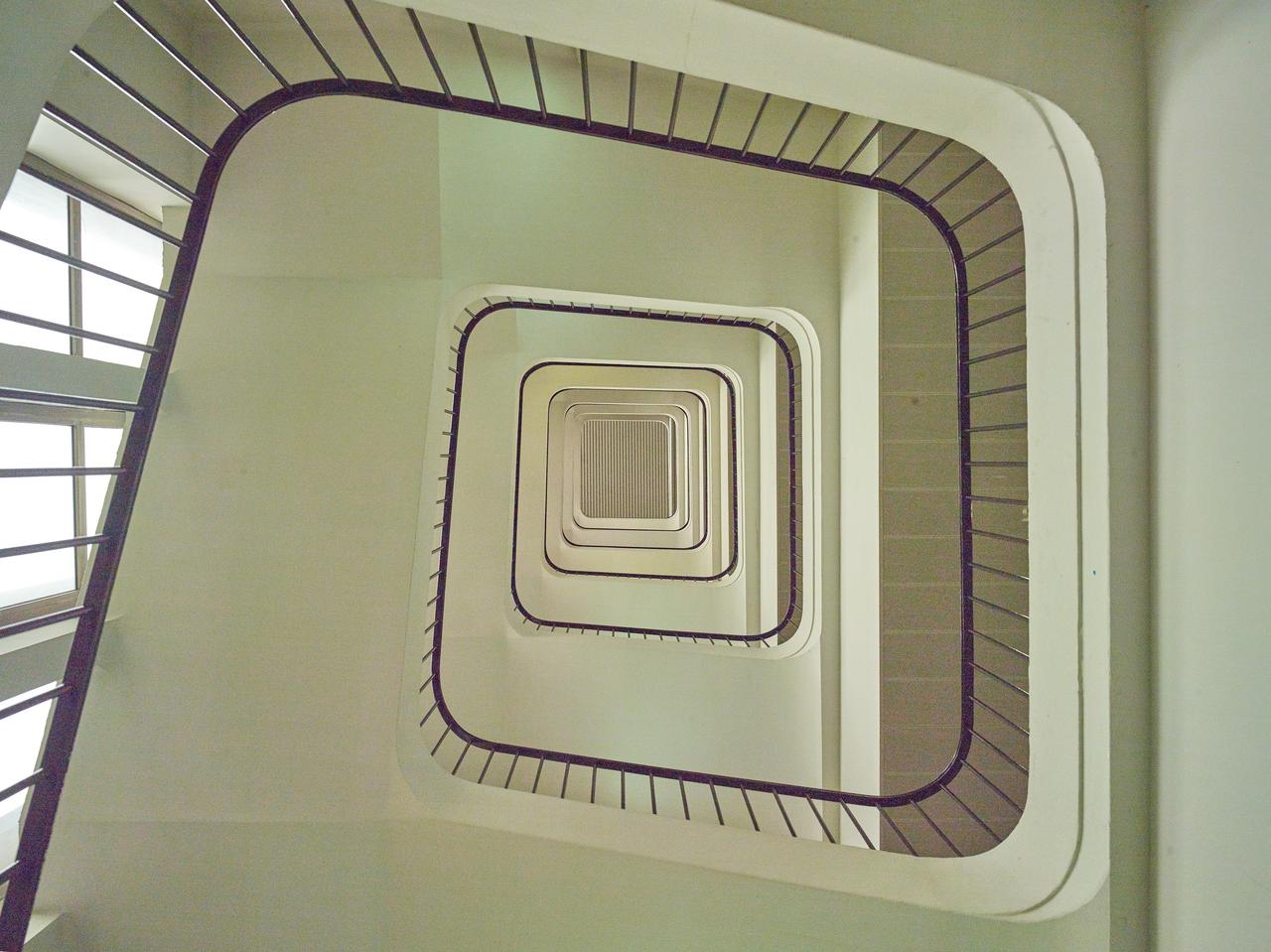

Au projet initial de 1934 - prévoyant une disposition en peigne des salles de malades, à l'instar du nouvel hôpital Beaujon érigé à partir de 1932 à Clichy, fut préféré un plan en double étoile avec vaste cour ovale et salle centrale en rotonde, baptisée "corbeille", projet proposé par l'architecte Jean Walter en 1935.

Le chantier s'ouvrit dès septembre 1934 par les travaux de terrassement, et le gros-œuvre de la Faculté de médecine adjugé en avril 1934, fut achevé en 1939 - celle-ci s'y installa seulement en 1951. La construction de l'hôpital fut entreprise à partir de mai 1936 mais les travaux interrompus en raison de la guerre. Lors de la reprise du chantier, la capacité initialement prévue de 1520 lits fut portée à 1700. L'inauguration eut lieu le 3 octobre 1953 en présence des ministres de la Santé publique et de l'Éducation nationale : le bâtiment d'hospitalisation de plan en étoile sis à l'est fut ouvert dès octobre 1953, le bâtiment élevé symétriquement à l'ouest en juillet 1958. L'appellation Claude-Huriez vient du nom du professeur nommé en 1949 secrétaire général de la commission d'achèvement des travaux. Se sont depuis ajoutés au noyau primitif : l'Institut de recherche sur le cancer dès 1939 puis le Centre anticancéreux de la région du Nord dit Centre Oscar-Lambret en 1955, la résidence universitaire Albert-Châtelet en 1964, la Faculté de chirurgie dentaire en 1965, la clinique gériatrique dite hôpital Pierre-Swynghedauw en 1966 et le collège d'enseignement paramédical Gernez-Rieux en 1972. La capacité se trouvait réduite en 1994 à 950 lits, ramenée actuellement à 552 lits (1998) grâce à un redéploiement d'une partie des services vers de nouveaux bâtiments d'hospitalisation élevés sur le site : clinique cardiologique ouverte le 1er octobre 1978 avec une capacité de 329 lits ; hôpital B entrepris en juin 1978, ouvert en mars 1983 avec une capacité de 716 lits, baptisé en 1995 hôpital Roger-Salengro, enfin hôpital de la mère et de l'enfant (pédiatrie, chirurgie infantile, gynécologie-obstétrique, néonatalogie) baptisé hôpital Jeanne-de-Flandre, conçu par l'architecte Wladimir Mitrofanoff, ouvert entre avril et décembre 1996 avec une capacité de 441 lits.

Dans la chapelle : important mobilier, peintures murales et vitrail par André Dourdin.

Les architectes Reichen et Robert ont, depuis 1998, entamé de lourdes transformations des bâtiments d'hospitalisation est et ouest.

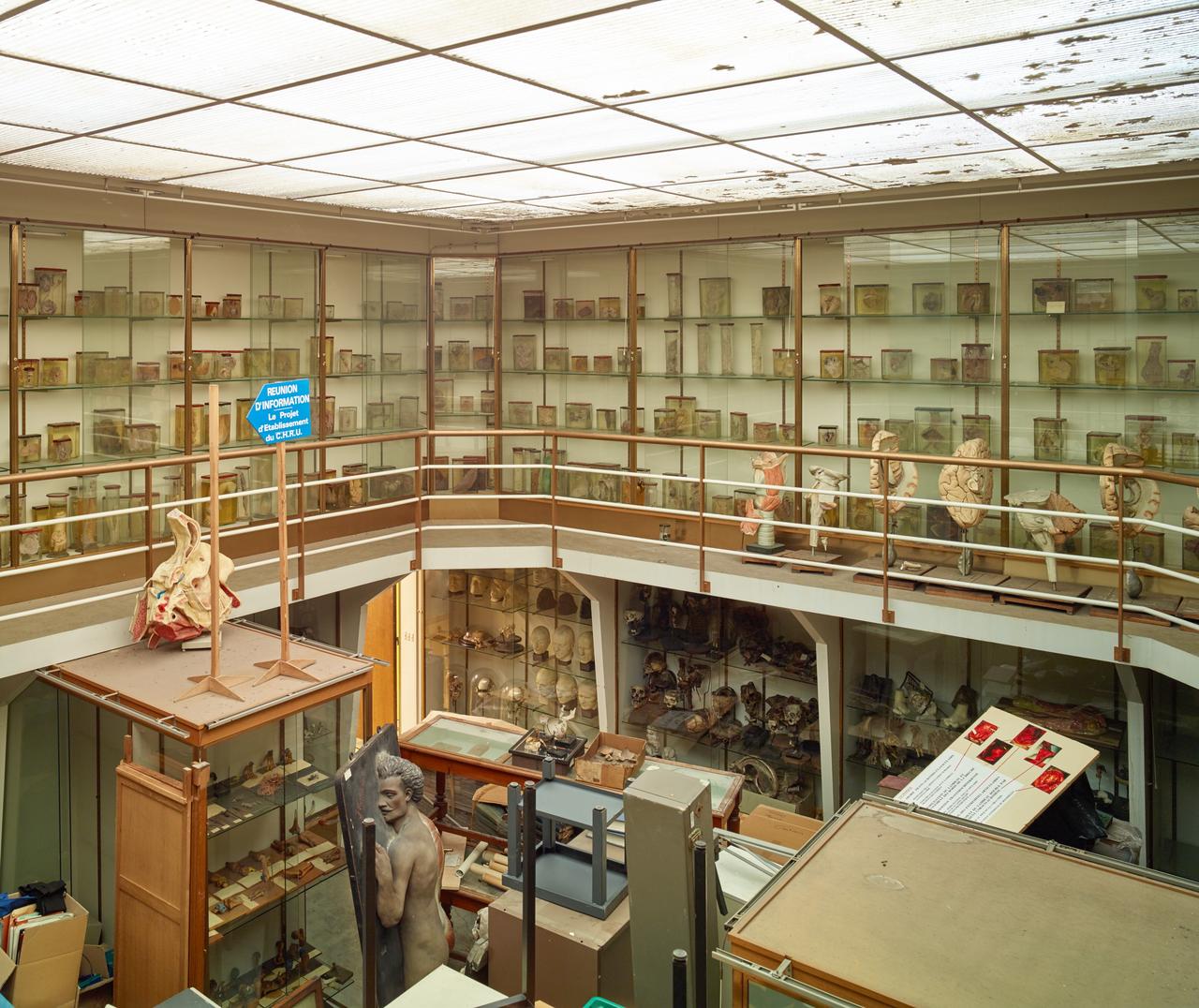

Né en 1950 en Algérie. Titulaire d’un doctorat en médecine - thèse soutenue en 1995 : « Histoire et architecture des amphithéâtres d’anatomie et des salles de dissection à Paris sous l’Ancien Régime » -, d’un certificat de médecine tropicale-santé dans le monde, d’une licence de langue et civilisation arabe, enfin d’un D.E.A. d’histoire de l’art soutenu en 1999 : « Histoire des locaux destinés à l’enseignement de l’anatomie dans les institutions parisiennes : de la création de l’École de santé de Paris à la construction du premier institut d’anatomie (1794-1832) ».

Après sa réussite au concours de conservateur du patrimoine en juin 1985, Pierre-Louis Laget a occupé de 1985 à 2017 un poste de chercheur dans le service de l’Inventaire de la Région Nord-Pas-de-Calais (puis Hauts-de-France).