Photographe du Service Régional de l'Inventaire général Nord-Pas-de-Calais.

- patrimoine industriel

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes Pévèle-Carembault

-

Hydrographies

Rivière de la Petite Marque

-

Commune

Pont-à-Marcq

-

Lieu-dit

Partie de Molpas

-

Adresse

45 avenue du Général-de-Gaulle

-

Cadastre

2016

AD

104, 105, 106, 107,113, 114, 117

(Parcelles principales)

-

Dénominationsusine de produits photographiques et cinématographiques

-

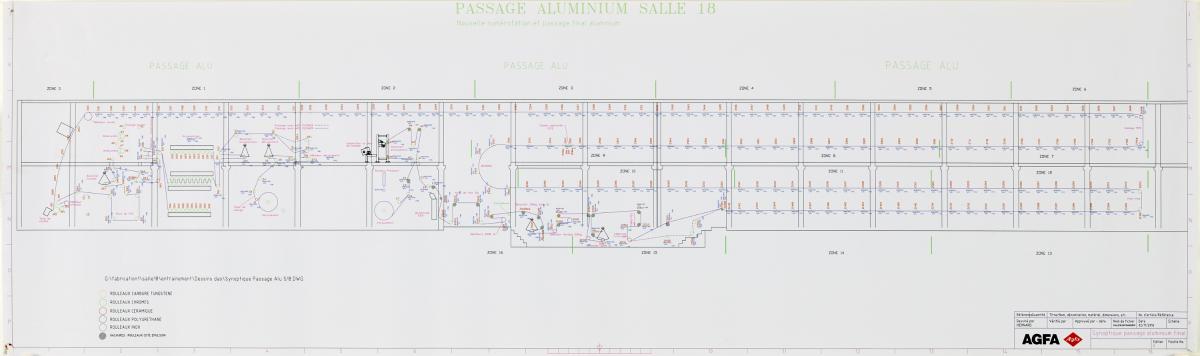

AppellationsS.A. L'industrie photographique, Agfa-Gevaert

-

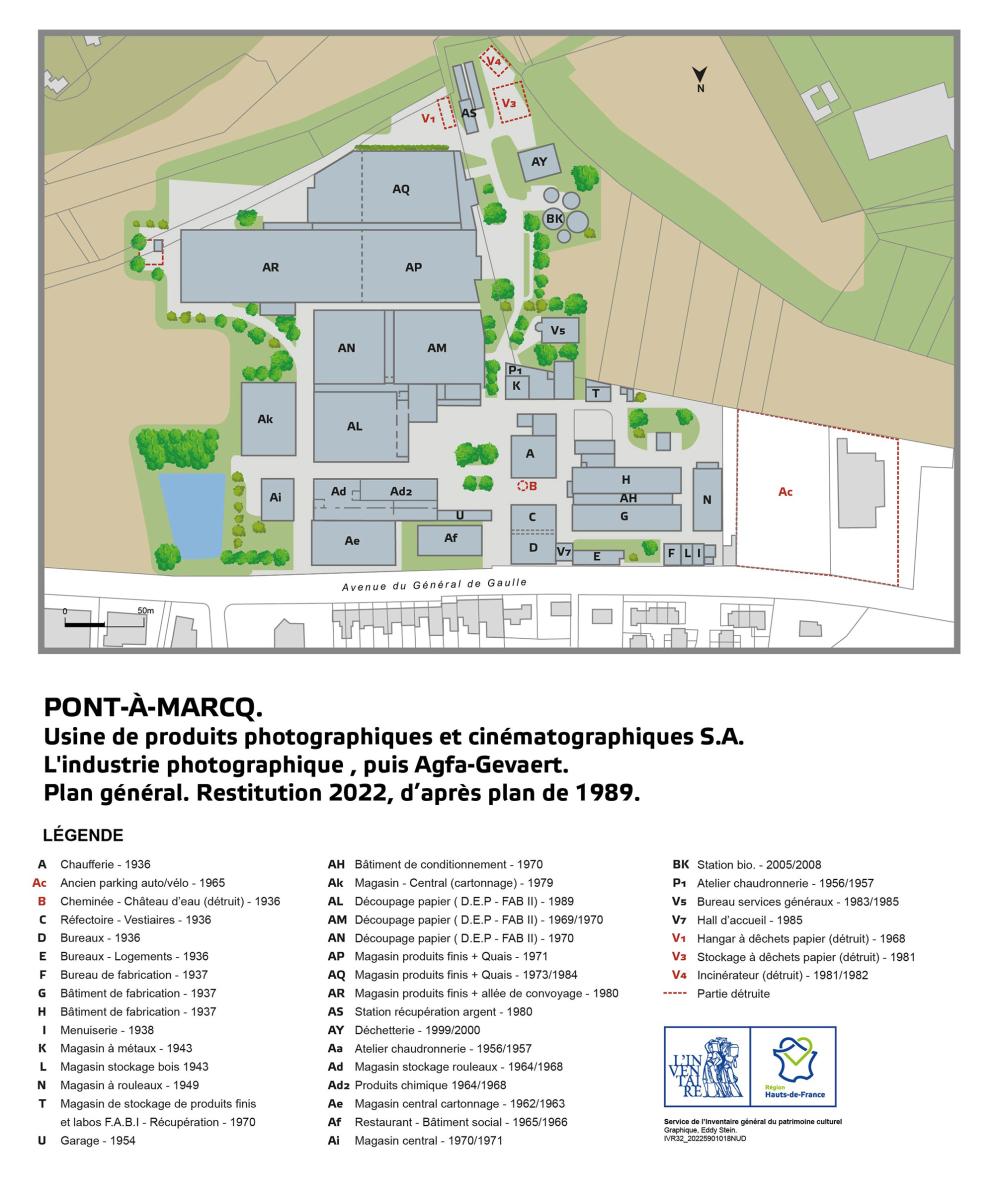

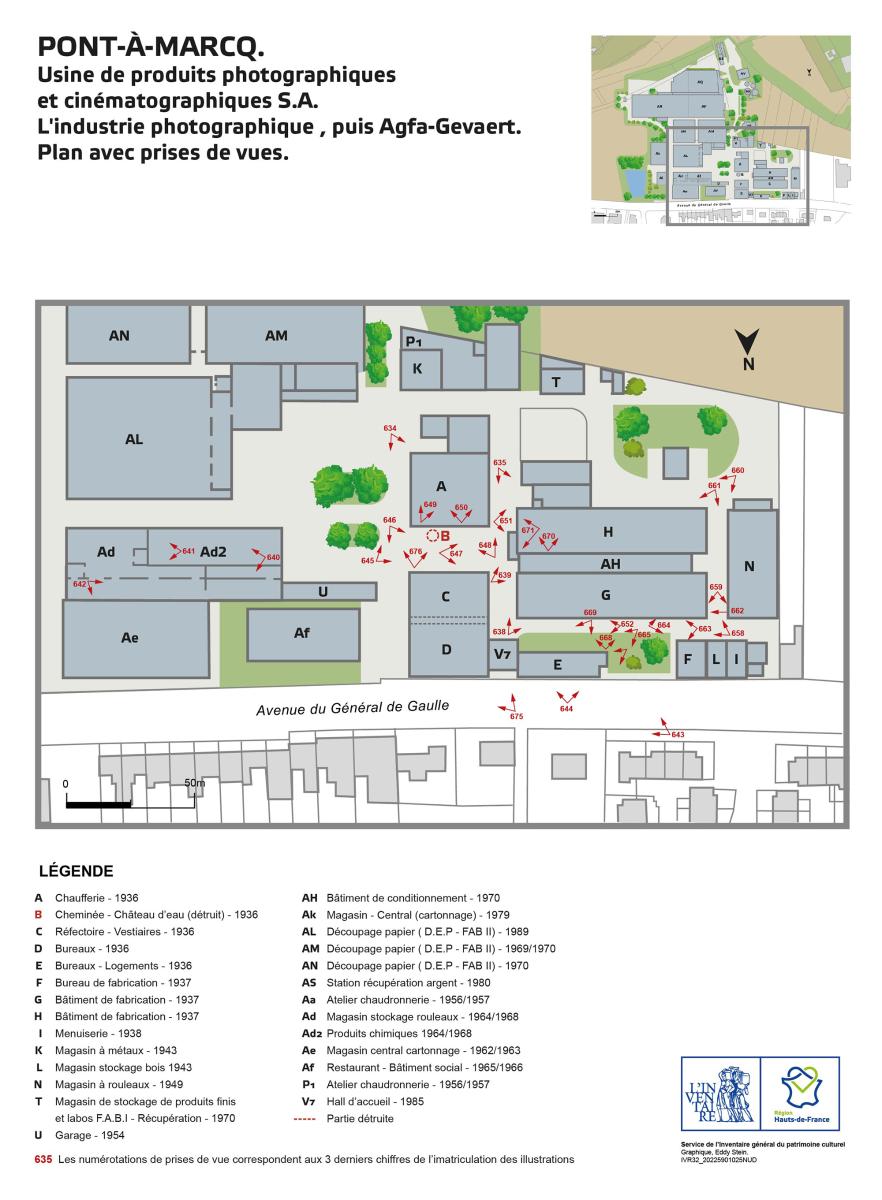

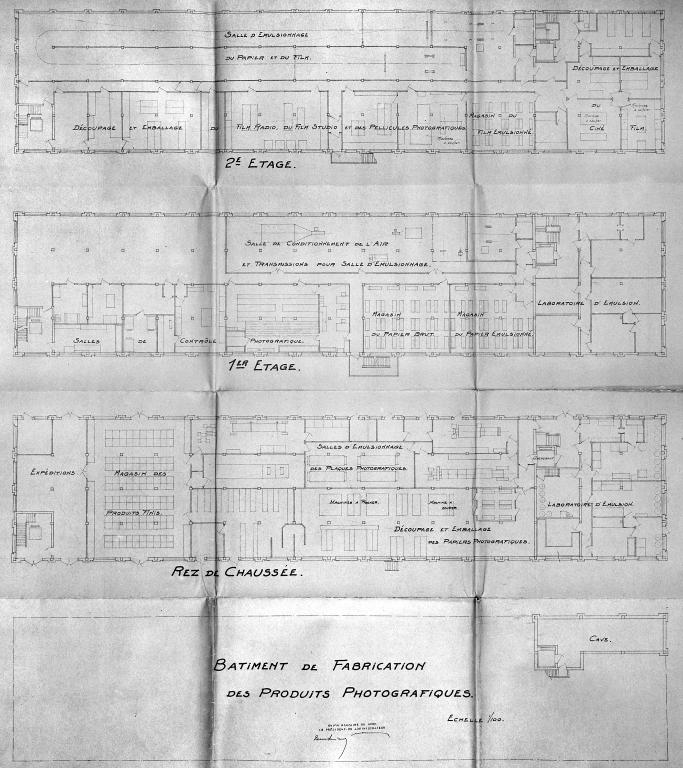

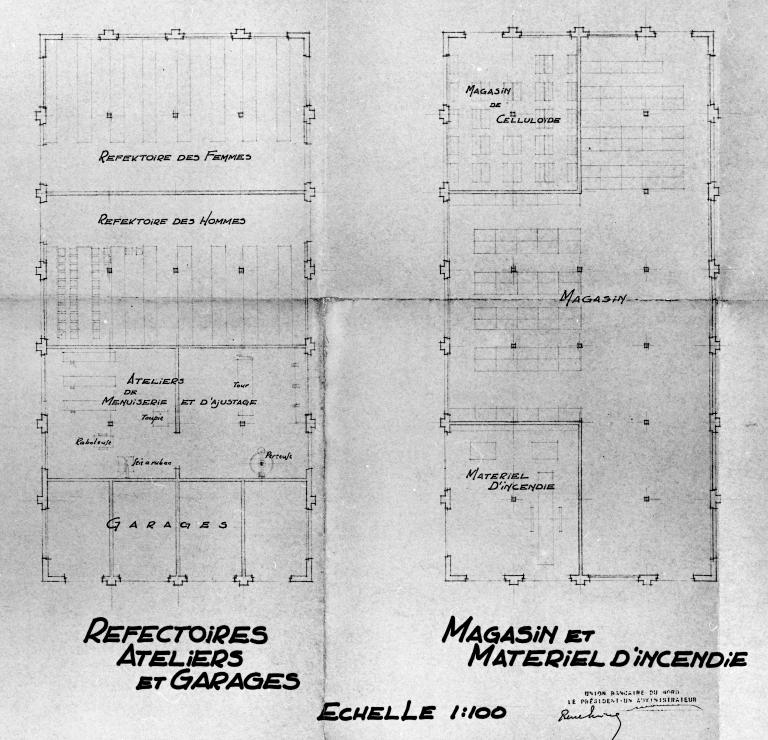

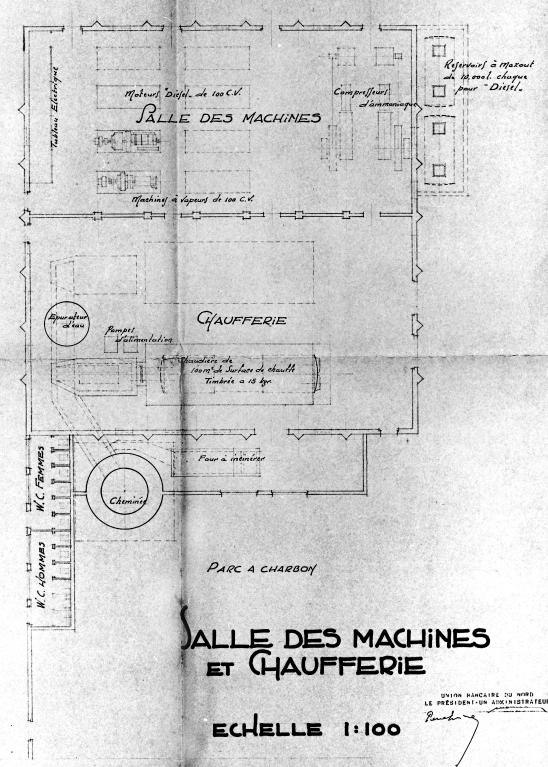

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, bureau, cour, cheminée d'usine, magasin industriel, infirmerie, château d'eau, cantine, logement, chaufferie

Si le premier film en couleurs apparaît timidement au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est en 1932 que l'américain Herbert Thomas Kalmus met au point la caméra qui permet de filmer en couleurs : la caméra Technicolor trichrome. Ce procédé, et le vaste débouché qu’il promet notamment auprès de l'industrie cinématographique, concourent au développement rapide d'usines de produits photographiques. C’est dans ce contexte qu'en 1935, la SA Union Bancaire du Nord au capital de 60 millions de francs représentée par MM. Pierre Bourlet, banquier, et Pierre Thiriez, industriel de Lille, sollicite auprès de la préfecture l'établissement d'une usine de produits photographiques à Pont-à-Marcq, sous la raison sociale "Société anonyme l'industrie photographique" qui est une filiale de la Société Gevaert de Mortsel, située dans la banlieue d'Anvers et fondée en 1894.

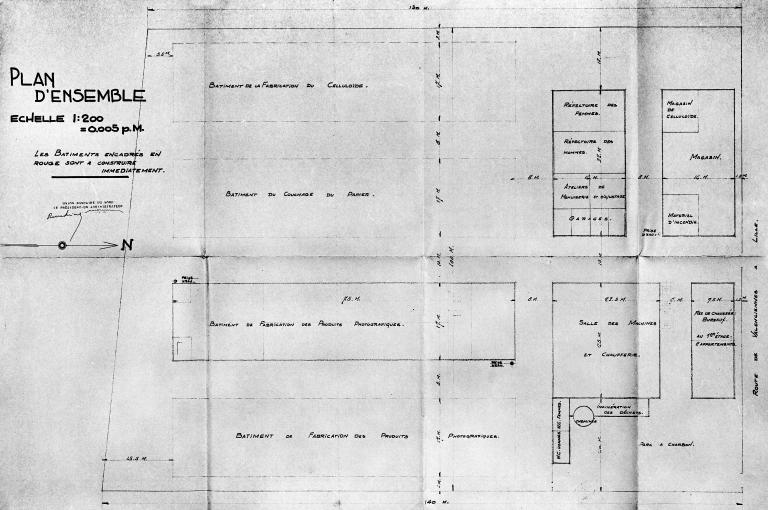

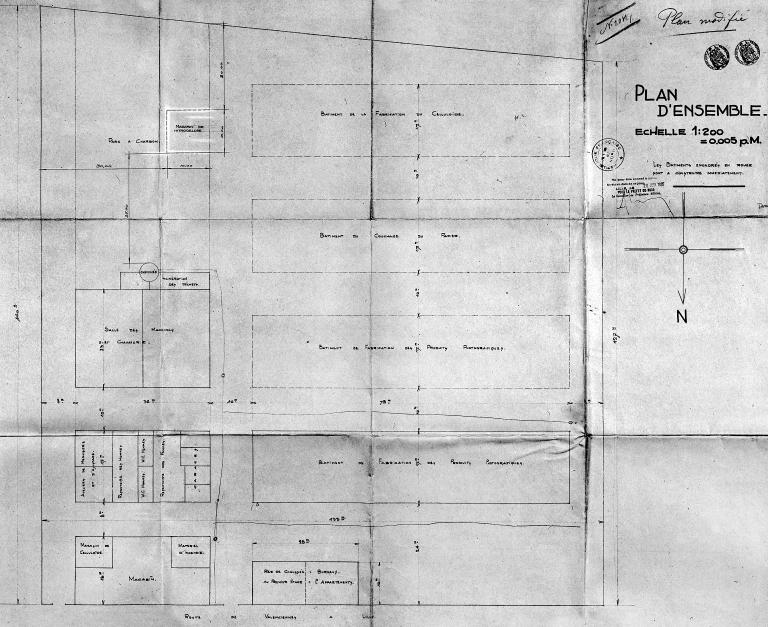

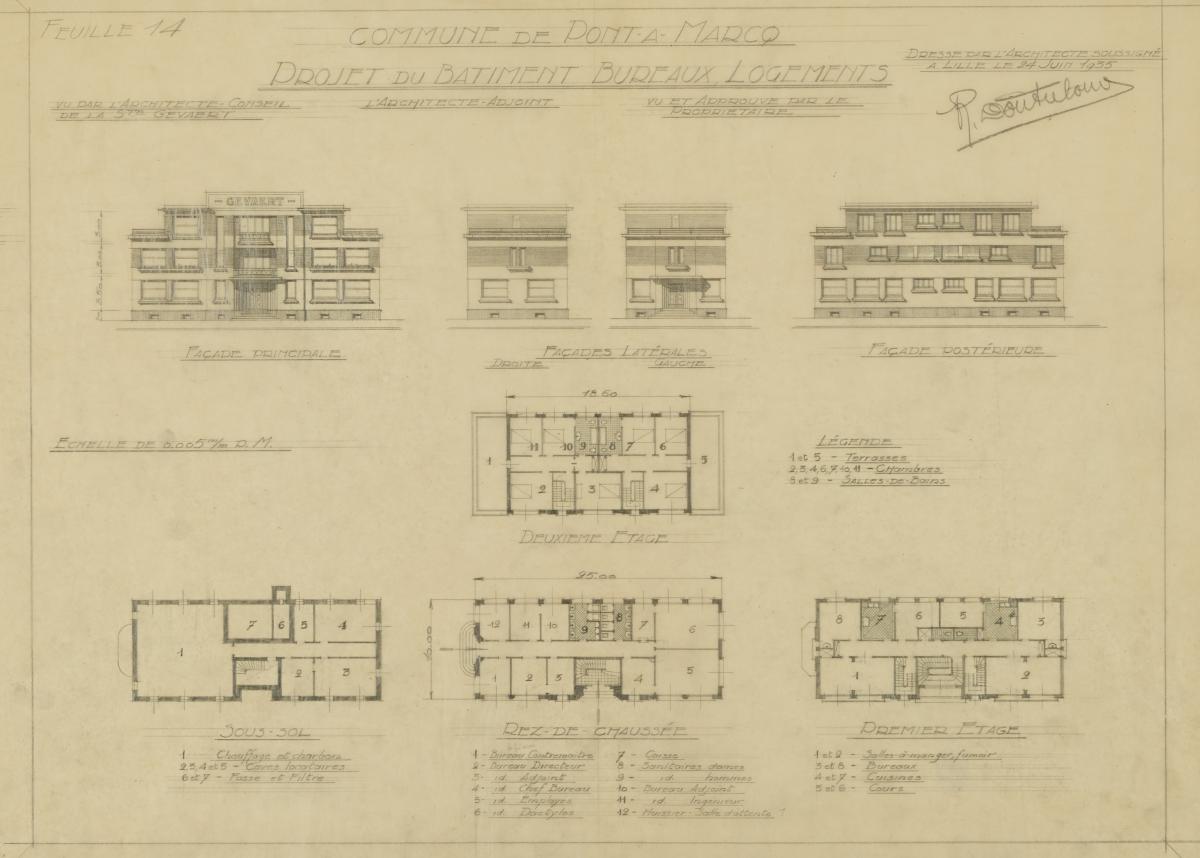

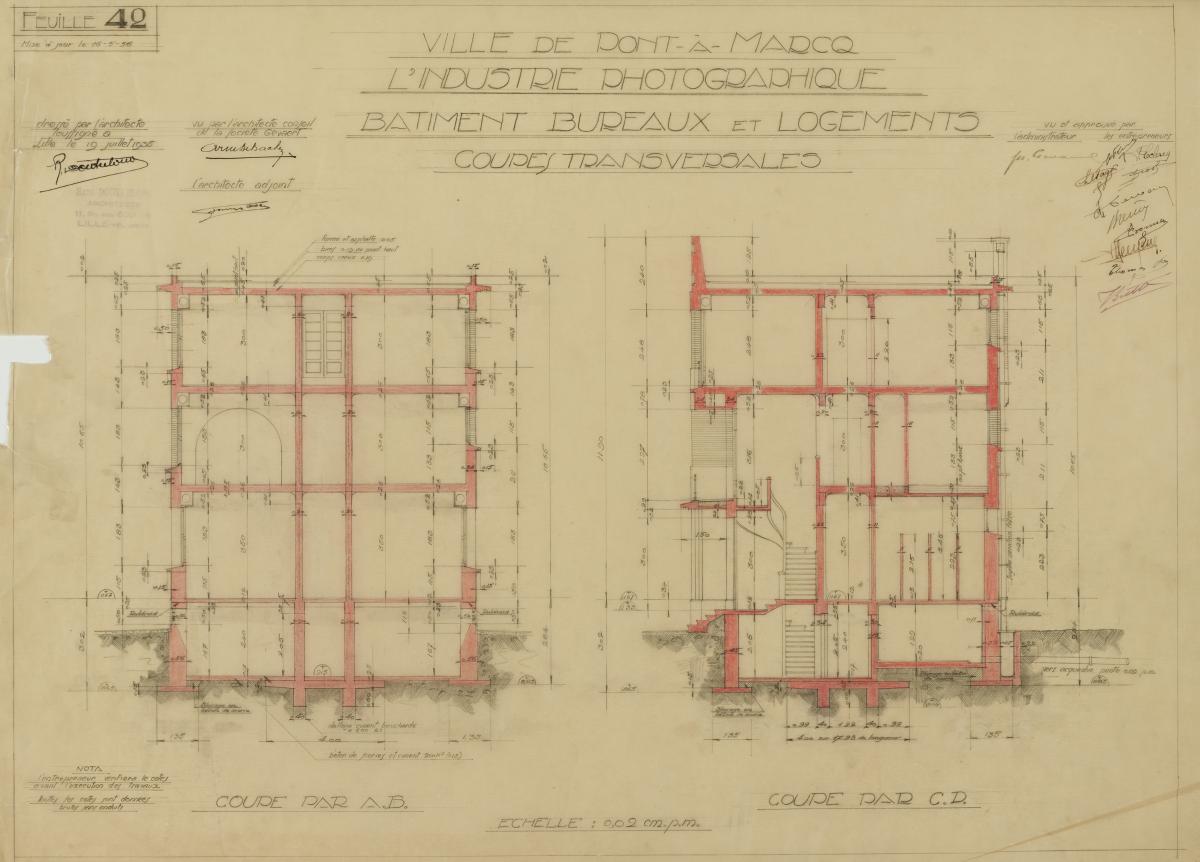

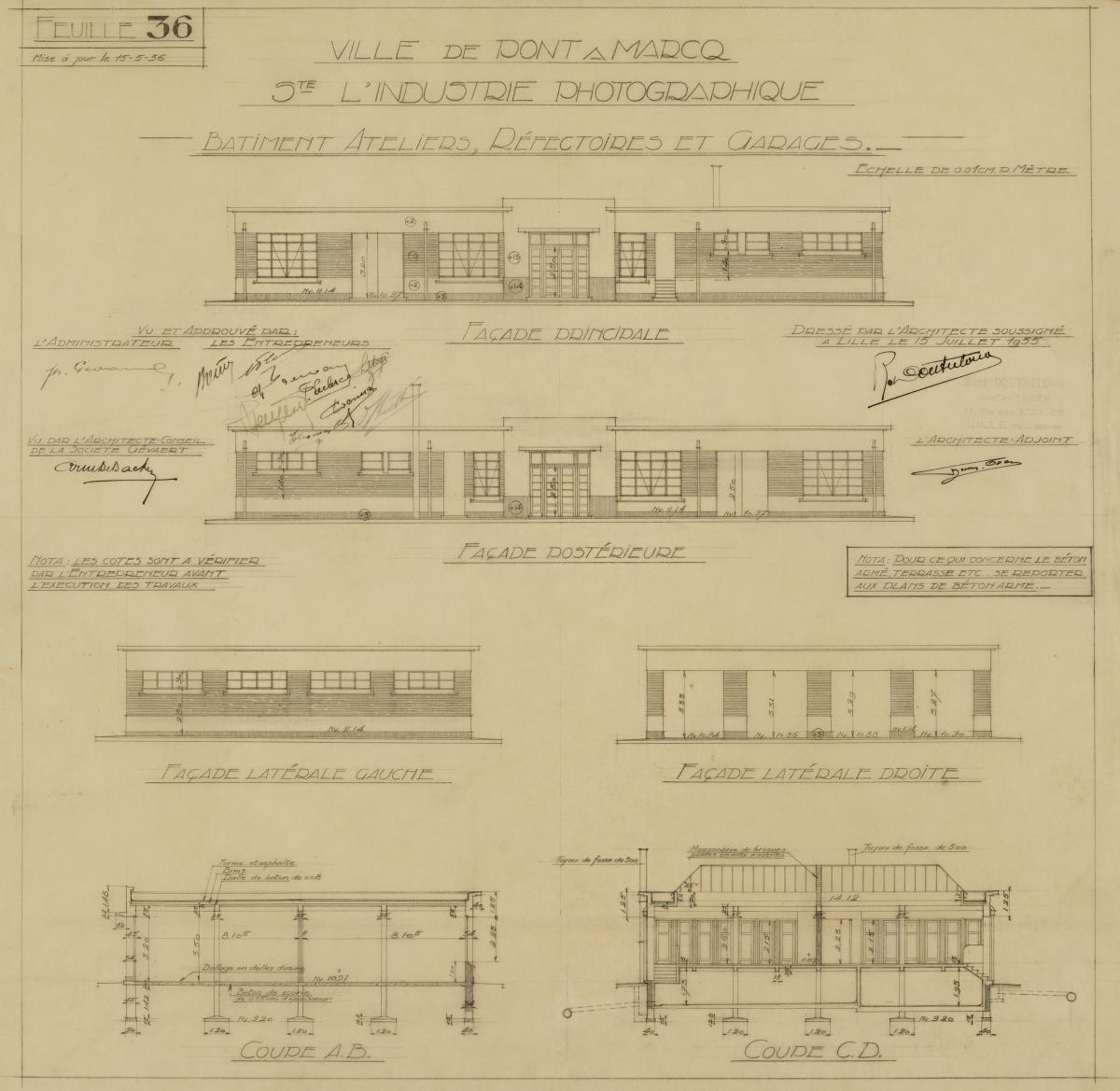

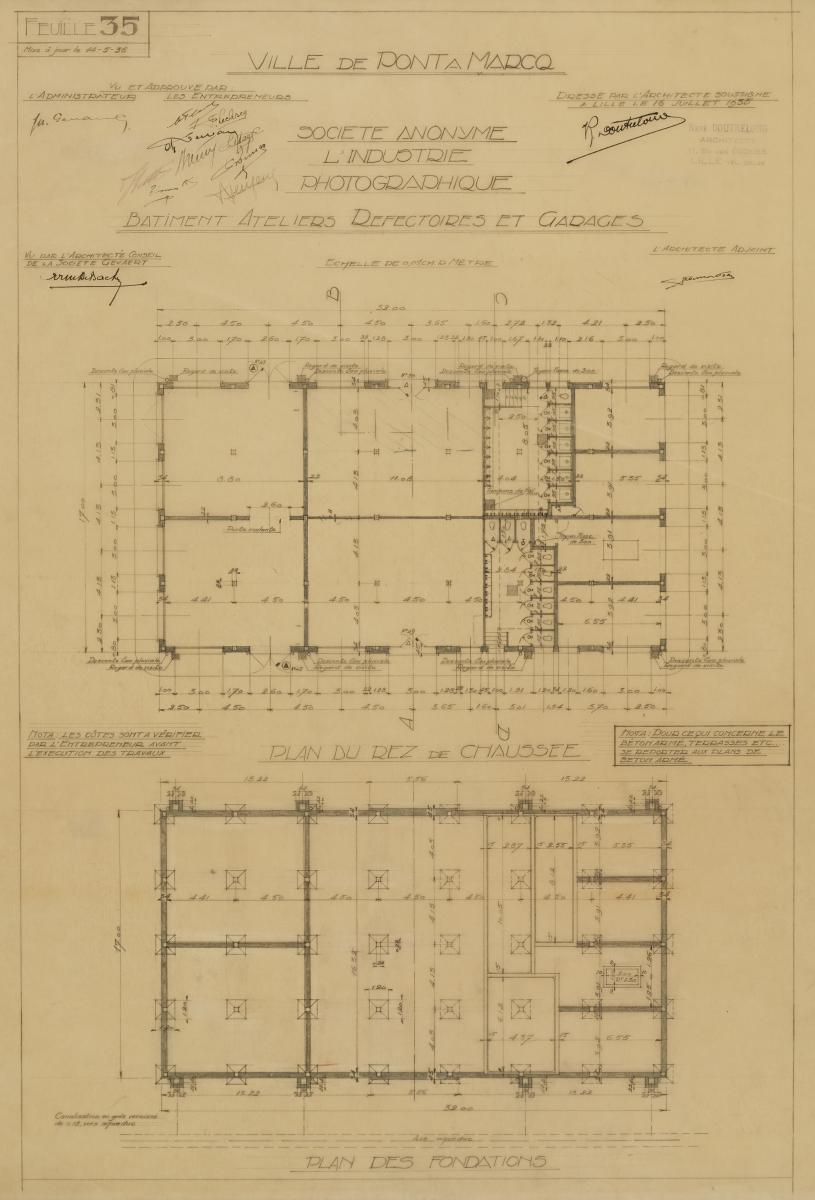

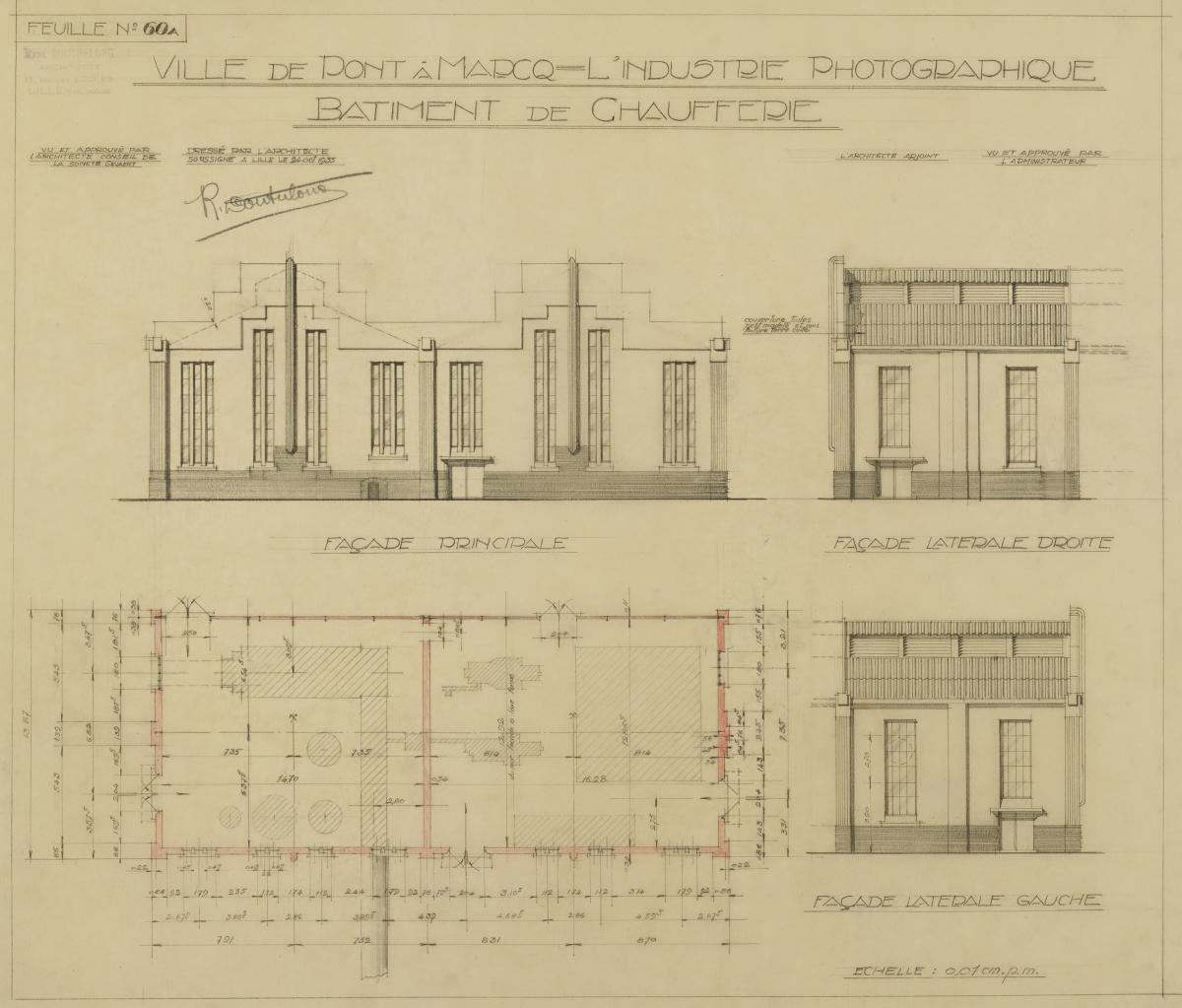

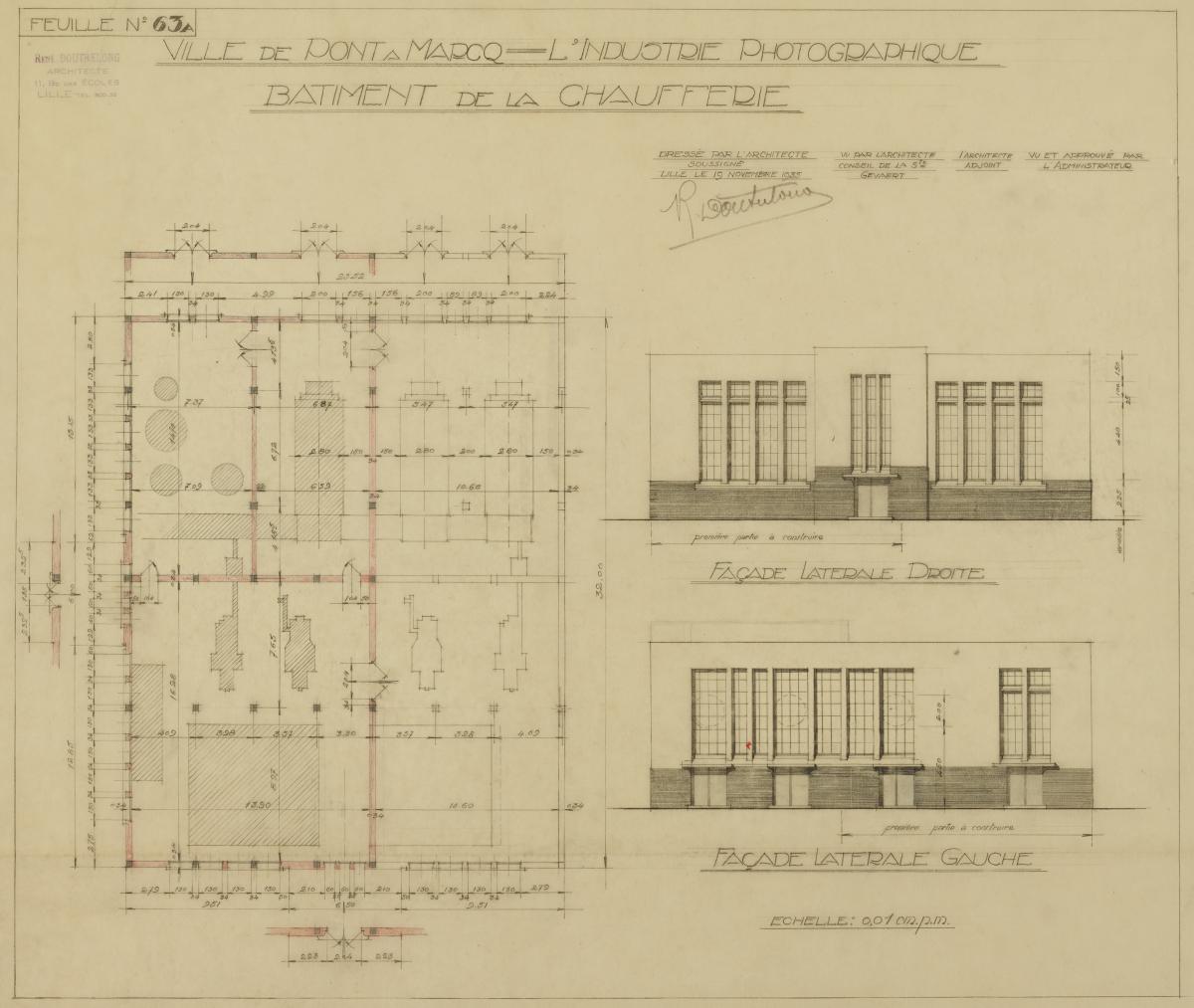

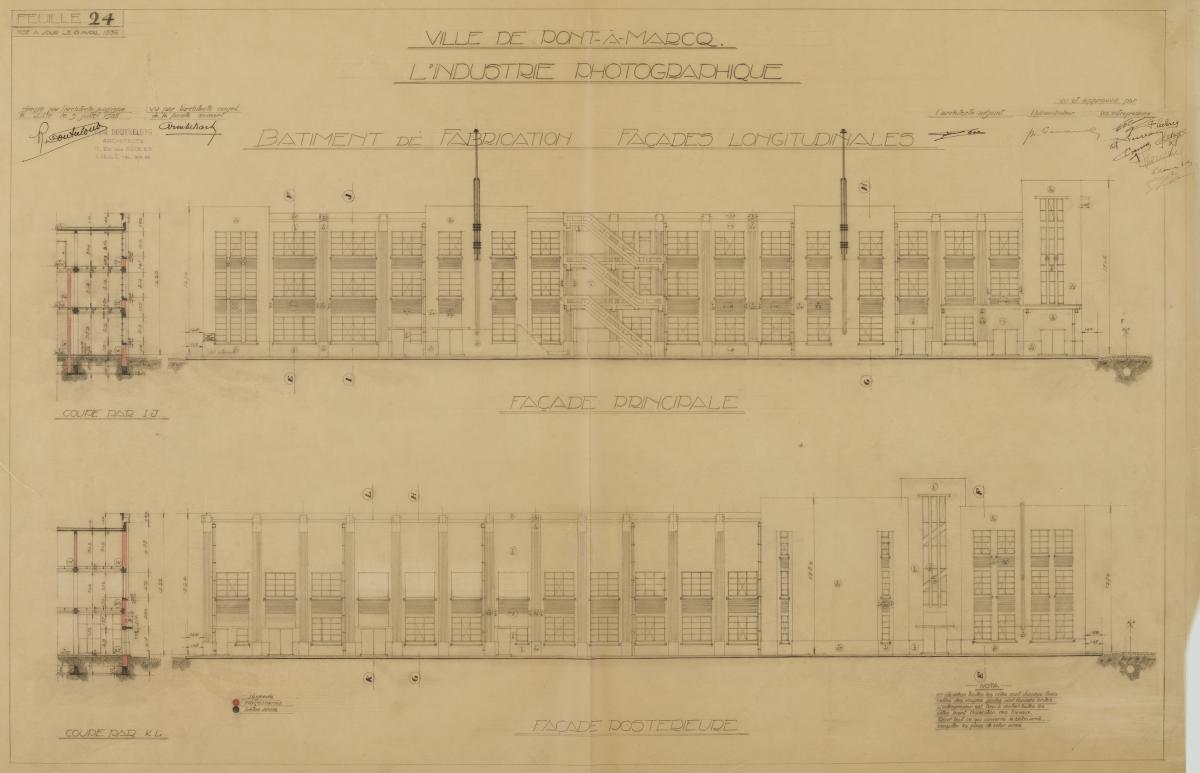

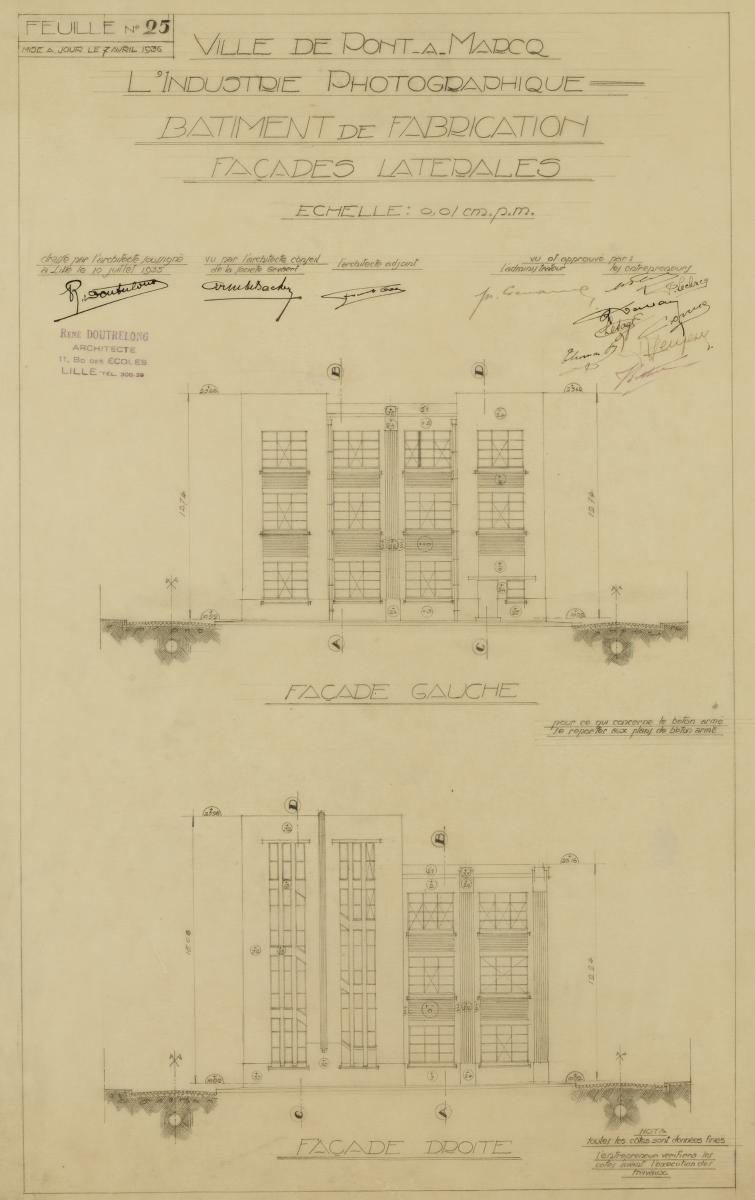

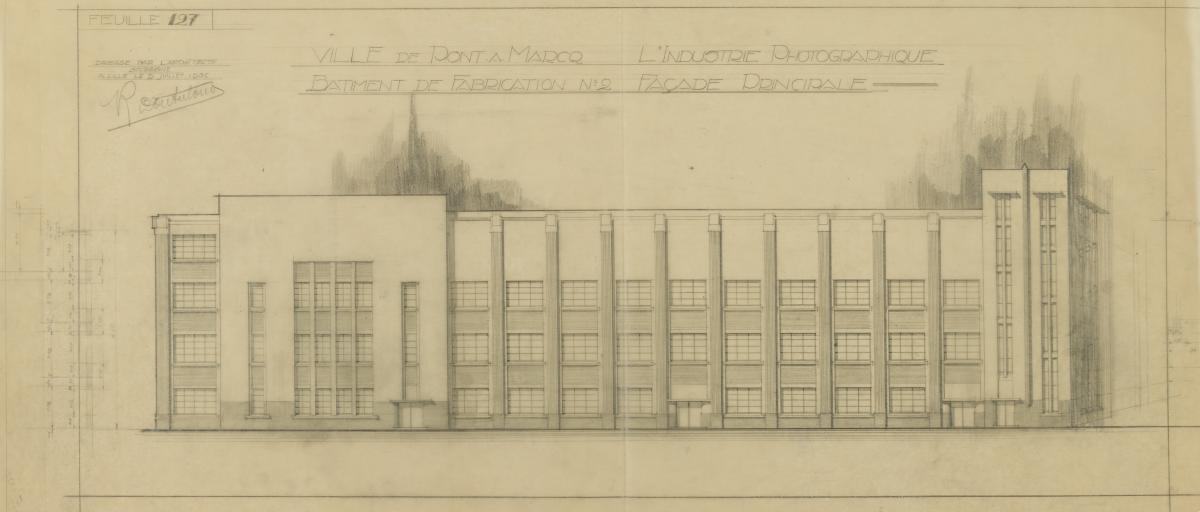

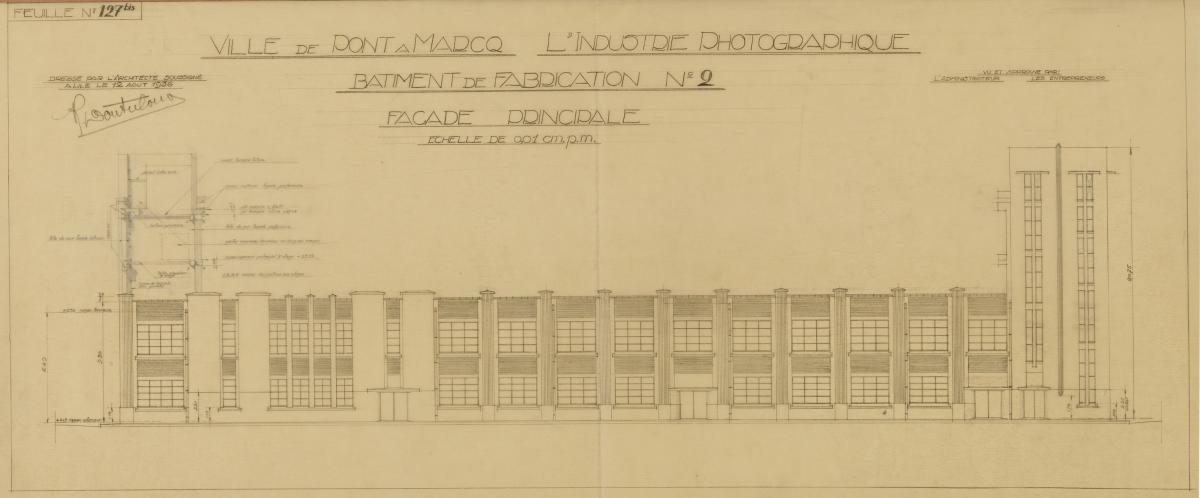

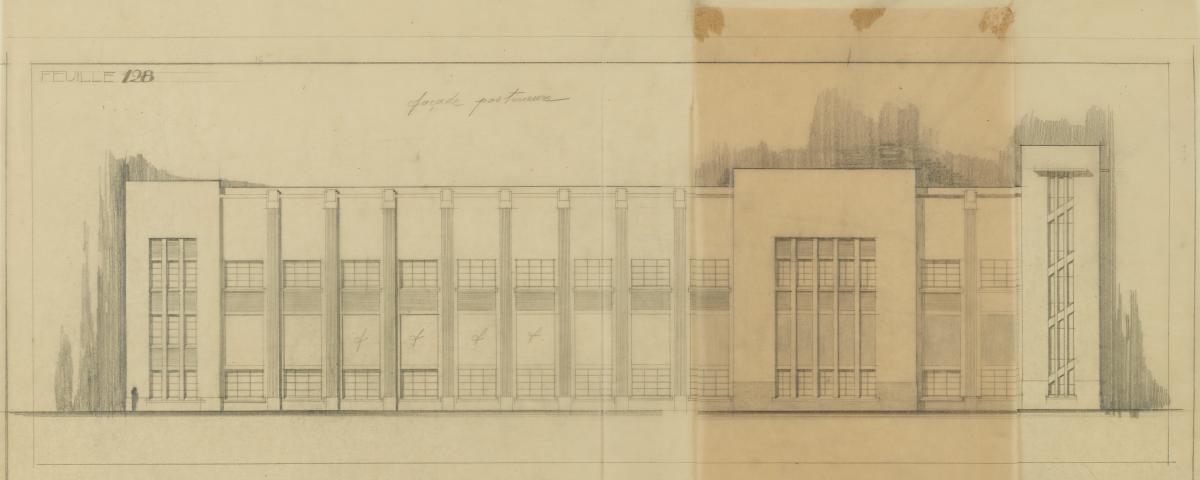

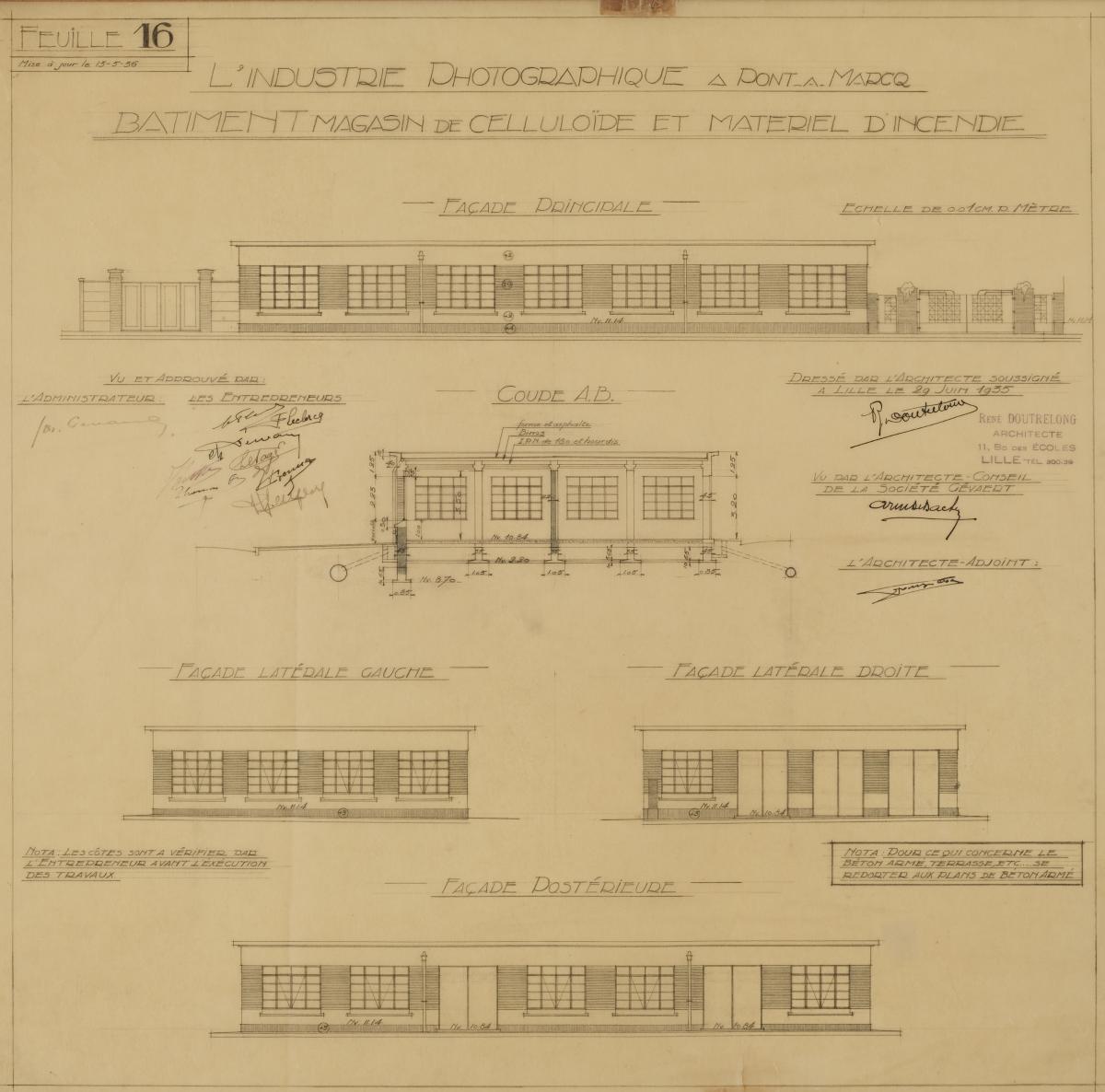

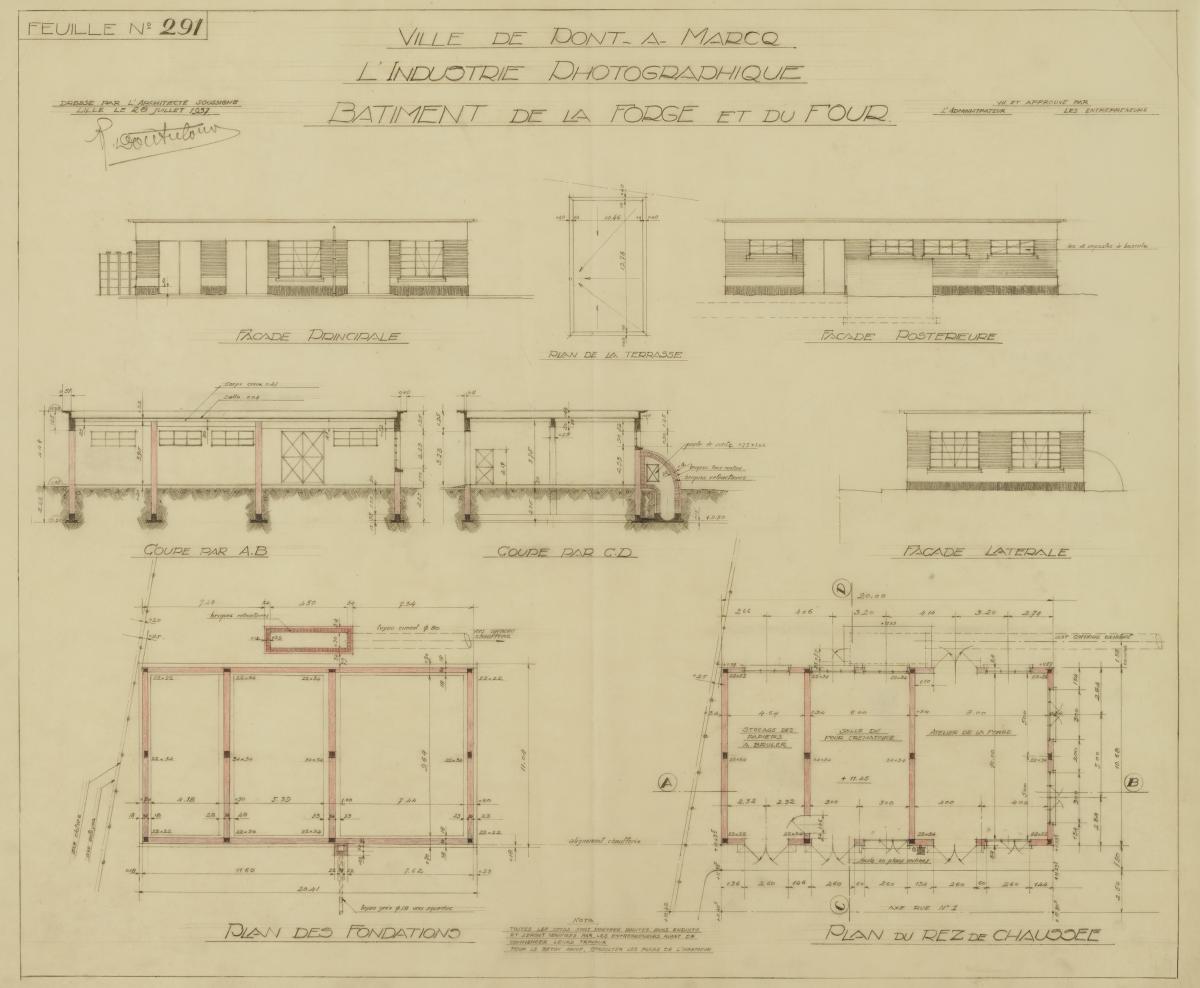

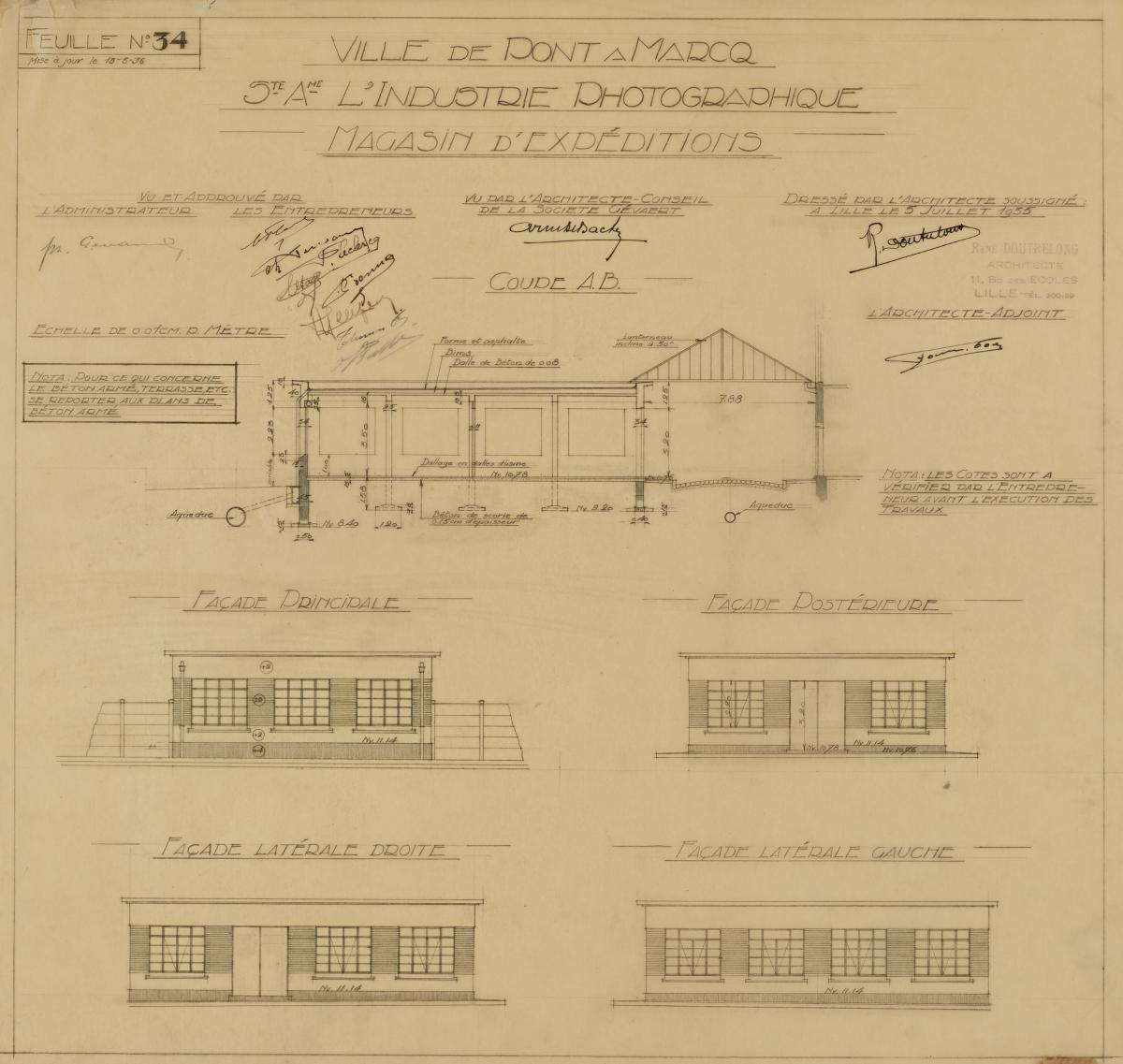

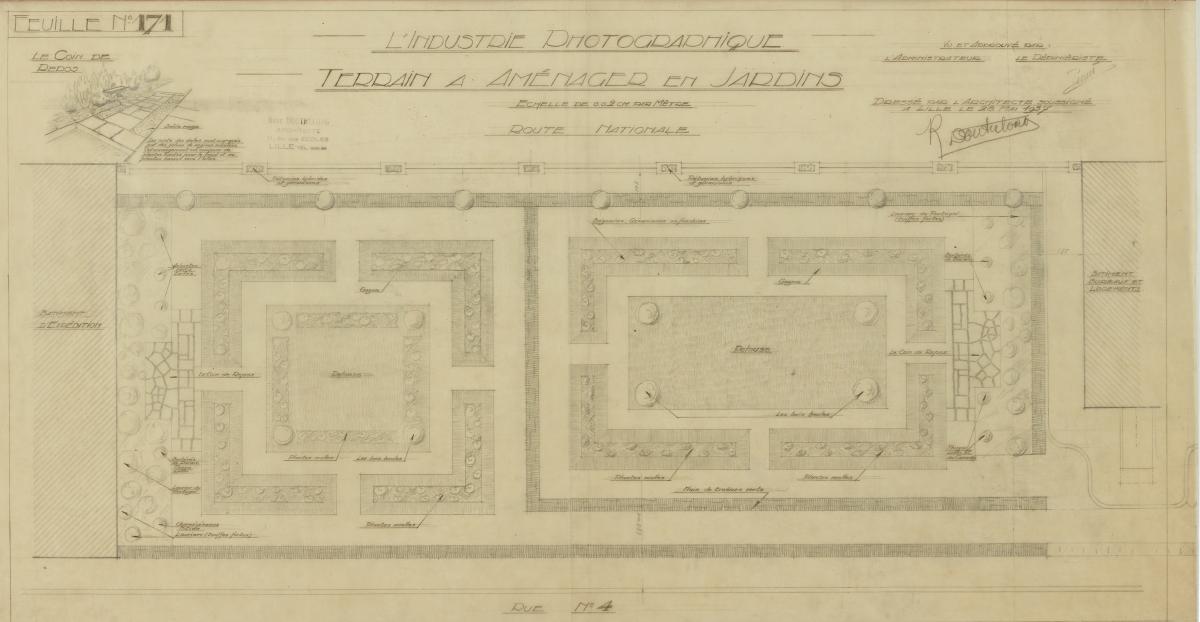

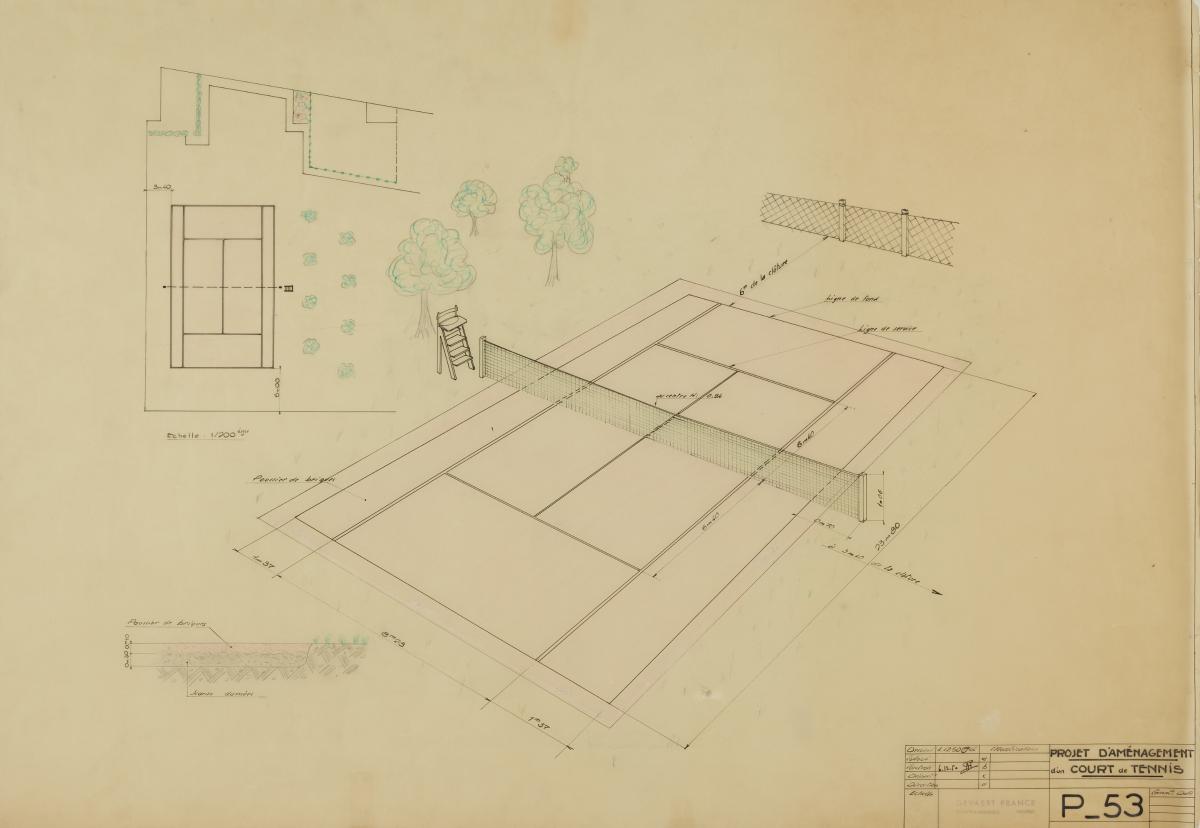

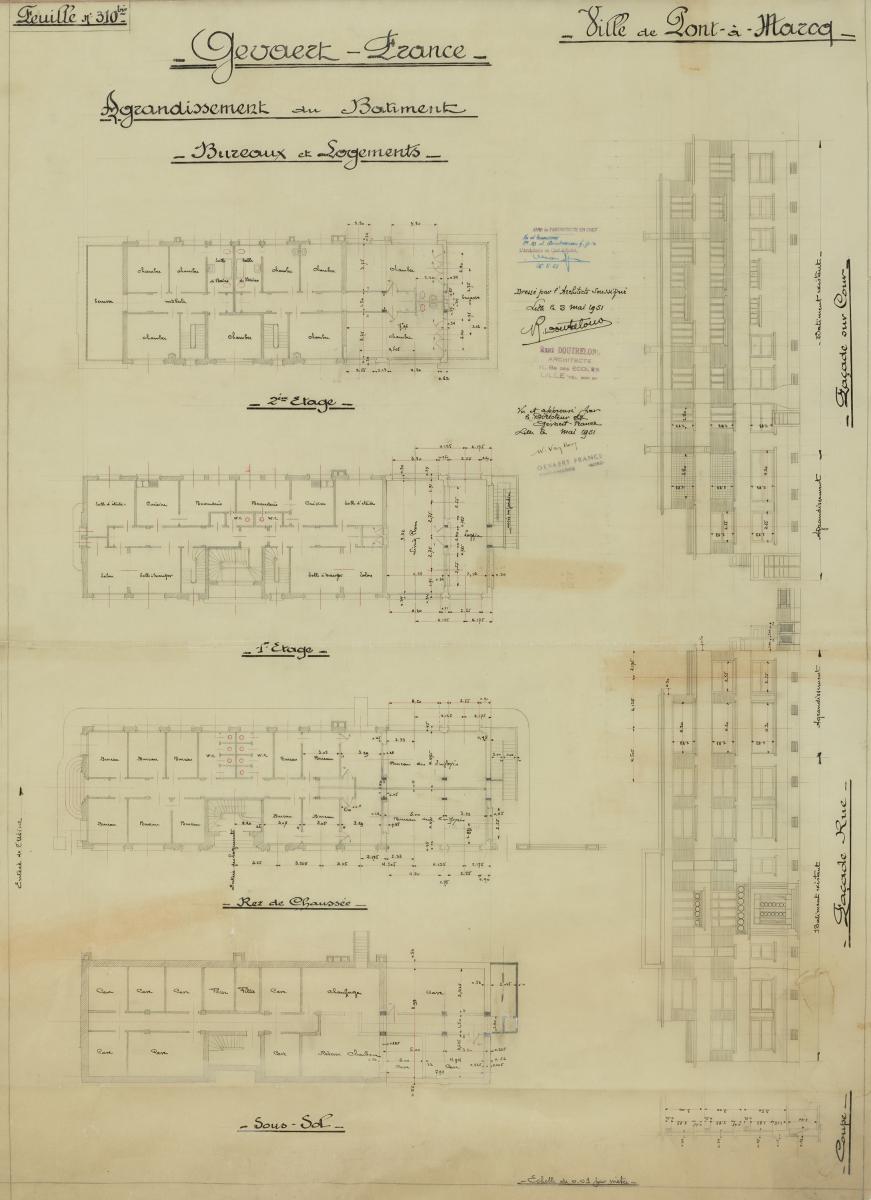

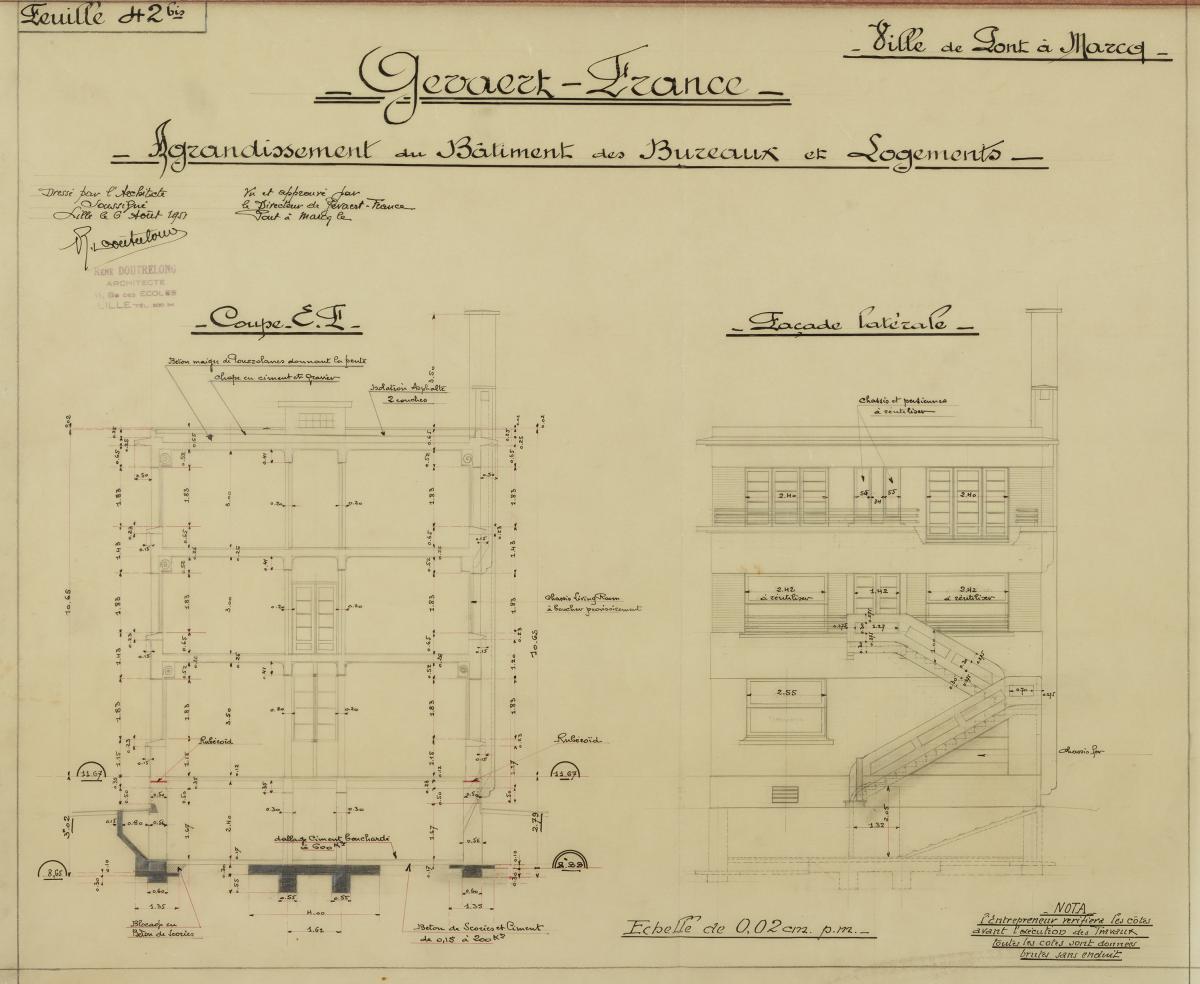

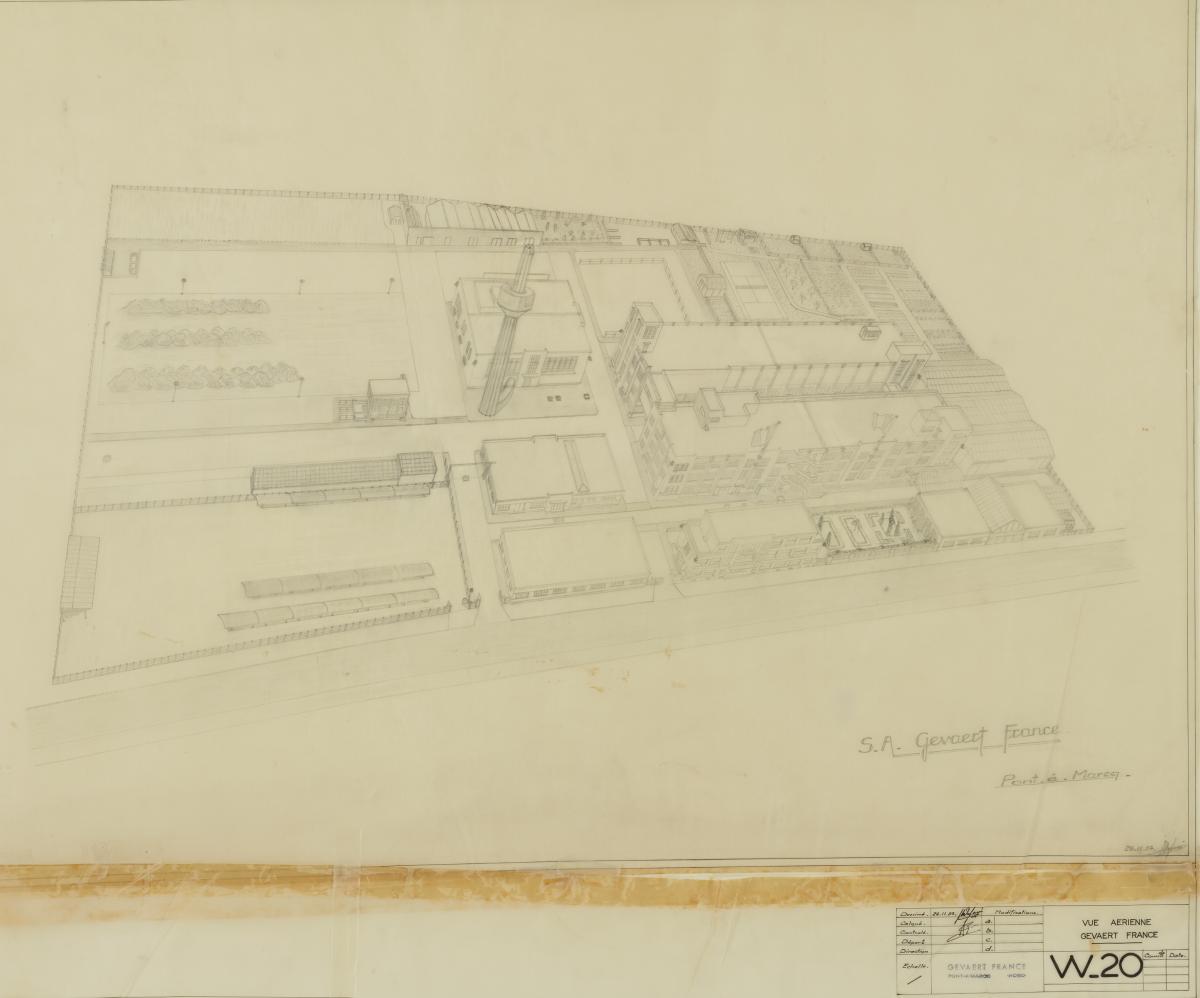

L'usine de Pont-à-Marcq s'installe en 1936 sur un vaste terrain dégagé qui présente l'intérêt d'être situé à la verticale d’une nappe phréatique dont l'eau, d'une grande pureté, est primordiale pour ce type d'activité. Les plans de l’usine sont établis par René Doutrelong (1891-1972), prolifique architecte lillois à qui l’on doit de nombreuses constructions Art-déco dans la région.

Deux vantaux ornés de verrières en grisaille, éléments probables d'une des baies des bureaux avant leur agrandissement, sont entreposés dans la menuiserie. Ils sont signés "E. Lesage Dec." désignant peut-être l'atelier des maîtres-verriers David et Lesage qui exerçaient dans les années 1930, rue des Poissonceaux à Lille.

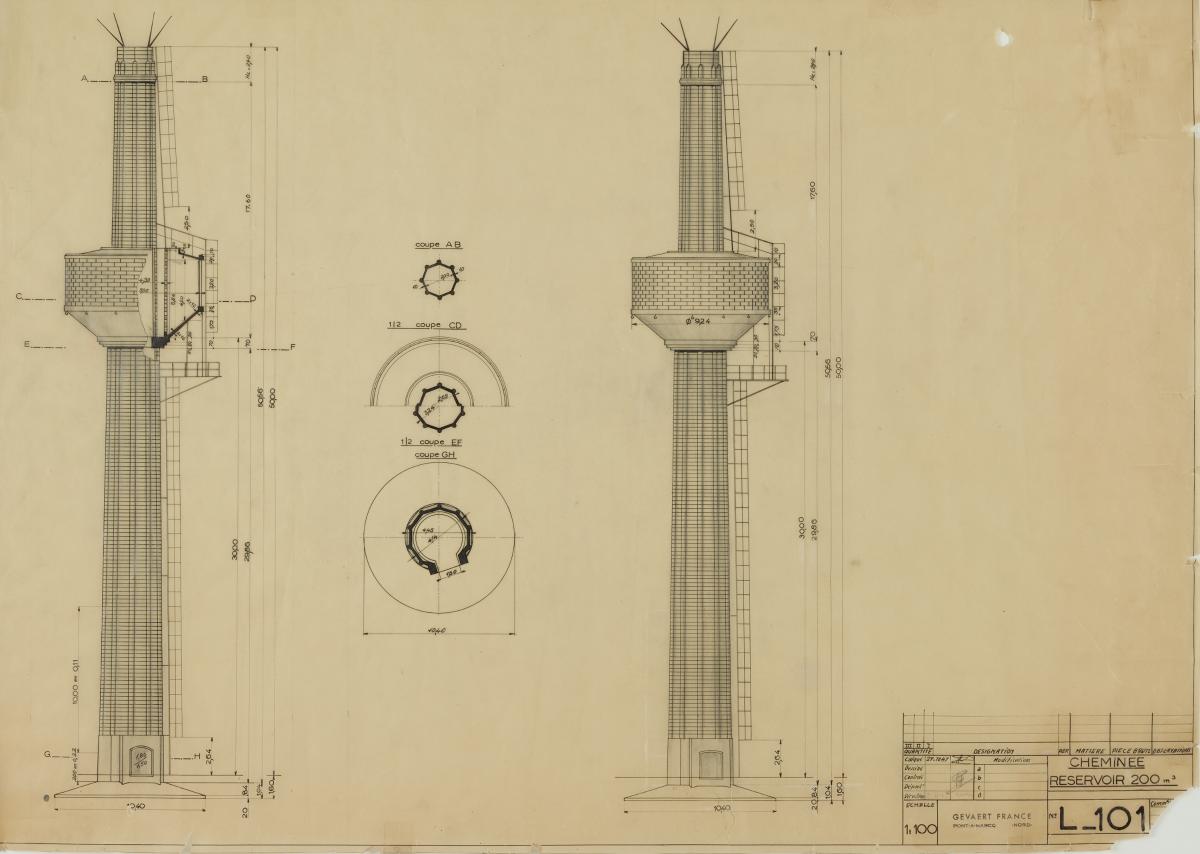

Les constructions s'échelonnent sur plusieurs années. En 1936 sont érigés les bureaux, habitations, réfectoires, chaufferie et cheminée. Cette dernière, construite selon le système Léon Monnoyer par l'assemblage d'éléments circulaires préfabriqués, haute de 50 m, intégrait un réservoir de 200 m3 situé à 30 m du sol.

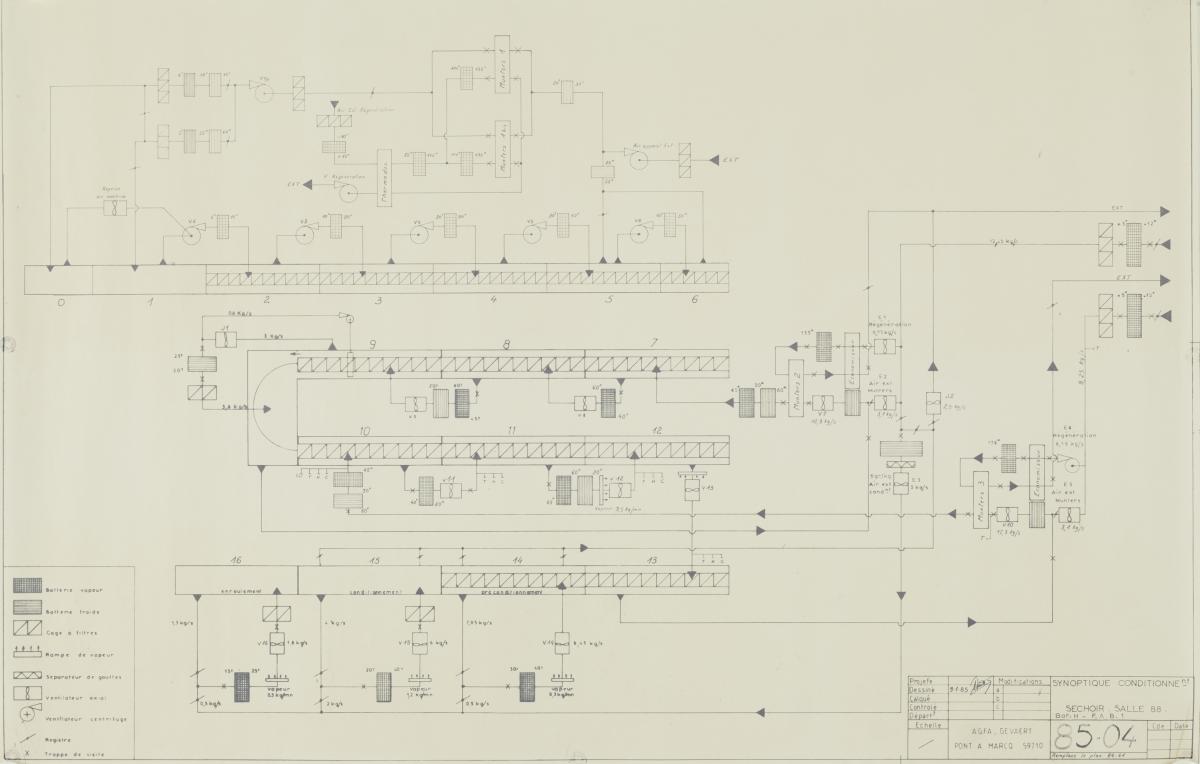

Les deux ateliers de fabrication sont construits en 1937, date à laquelle l'usine est opérationnelle. Elle fabrique alors des acétates de cellulose et du celluloïd. Ce dernier est réalisé par dissolution dans un mélange d'alcool et d'éther de nitrocellulose fournie par les Poudreries de l'Etat.

En 1964, la société Gevaert fusionne avec la société allemande Agfa, acronyme d’«Actiengesellschaft für Anilin-Fabrication» (Société par actions pour la fabrication de l'aniline, raison sociale depuis 1897 de la fabrique de colorants créée Paul Mendelssohn Bartholdy et Carl Alexander von Martius en 1867 à Berlin-Rummelsburg). Elle prend alors le nom d'Agfa-Gevaert.

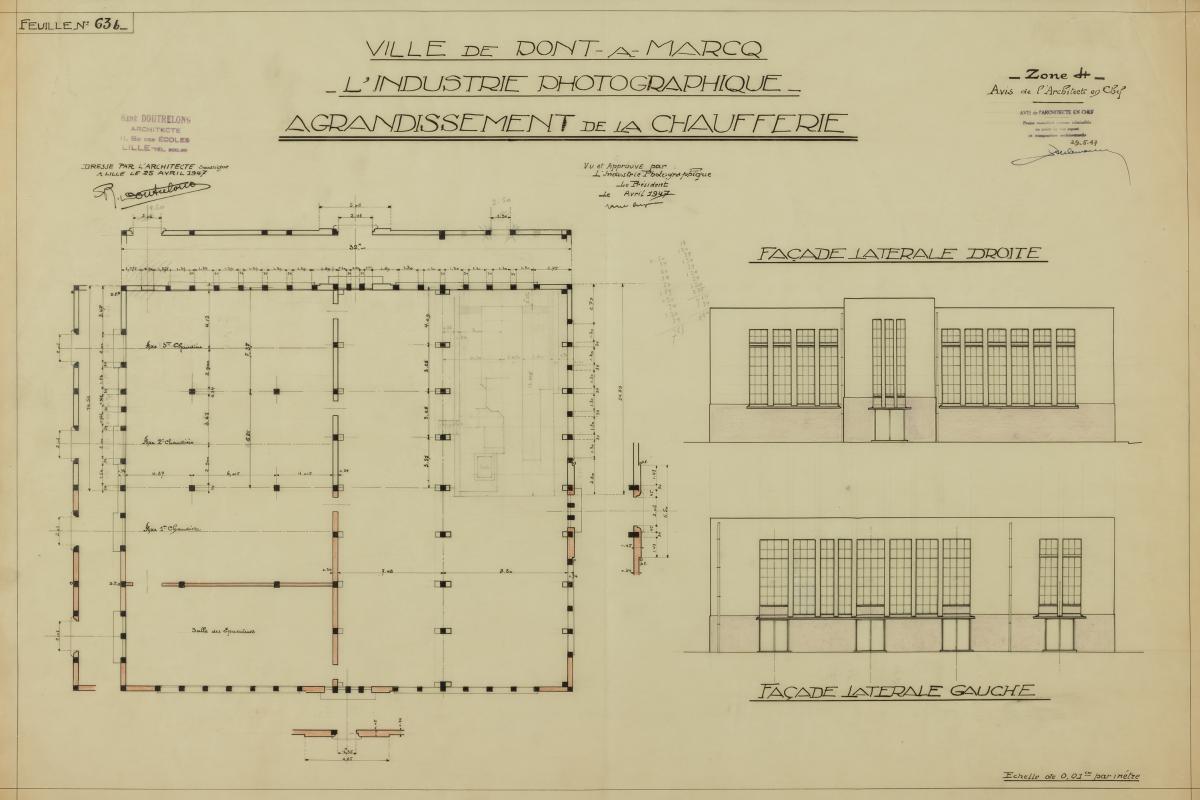

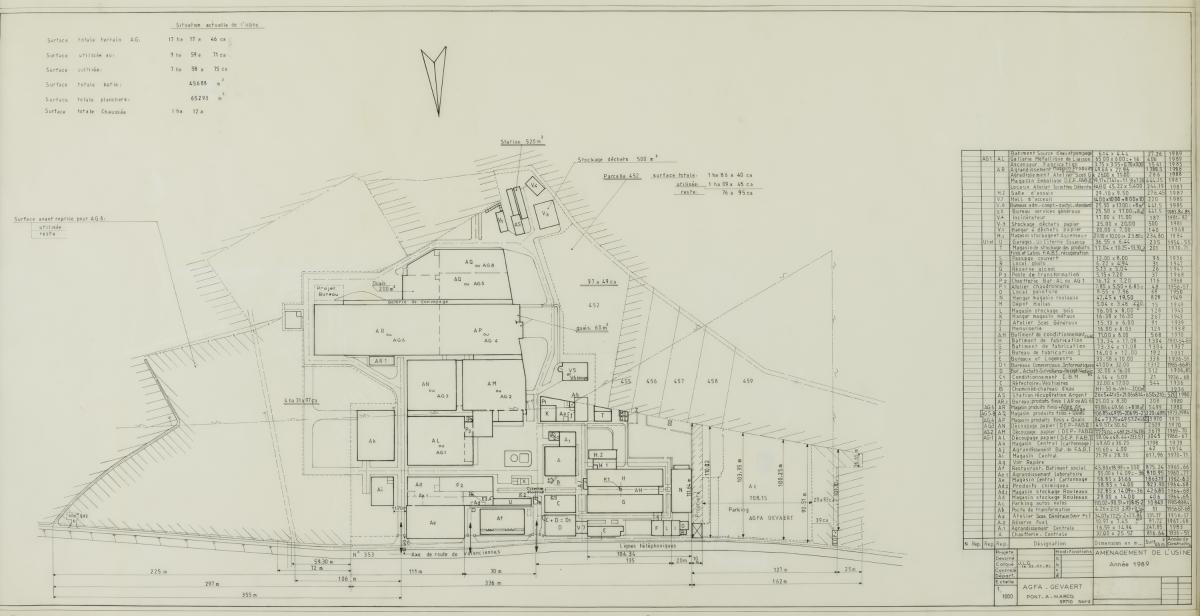

Les bureaux et logements sont agrandis et la chaufferie modifiée en 1951. Entre 1964 et 1984, la société, en forte expansion, double sa surface bâtie, essentiellement par l'édification de magasins industriels.

La concurrence avec la société américaine Kodak conduit l’entreprise à diversifier sa production : en 1991, la SA Agfa-Gevaert élabore des produits chimiques pour l'industrie du papier, les arts graphiques, la photographie, la photogravure et des produits chimiques pour des procédés d'impression directe sans négatif. Mais déjà l’entreprise est en déclin.

La cheminée est abattue en 2012.

La baisse du marché de l'impression offset contraint Agfa-Gevaert à fermer le site de Pont-à-Marcq en novembre 2020. En 2022, l'ensemble du site est la propriété de la Communauté de communes du Pévèle-Carembault. Les bâtiments d'origine sont en attente de reconversion et devraient être conservés.

# L'entreprise employait 165 personnes à ses débuts, 530 vers 1950, 1000 en 1980 et 175 à sa fermeture en 2020.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par source

- Principale : 4e quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1936, daté par source

- 1937, daté par source

- 1951, daté par source

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Union Bancaire du NordUnion Bancaire du NordCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Monnoyer Léonattribution par travaux historiquesMonnoyer LéonCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Léon Monnoyer (entrepreneur bruxellois) dépose en 1908, en collaboration avec les ingénieurs Dumas et Braive, un brevet pour l'édification de cheminées, de châteaux d'eau ou de tours au moyen d'éléments préfabriqués en béton armé

-

Auteur :

Doutrelong Renéarchitecte attribution par sourceDoutrelong RenéCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Actif dans la reconstruction de Lille après la Première Guerre mondiale, il s'associe ensuite à Marcel Desmet. Ils sont rejoints au début des années 1930 par l'architecte Jules Jourdain. Il a l’agrément de l’État comme Architecte de la Reconstruction entre 1941 et 1965 (AN 19771062/85).

Quelques œuvres sur https://www.pss-archi.eu/architecte/1068

-

Auteur :

Boulanger E.maître verrier signatureBoulanger E.Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Peut-être de l'atelier de maîtres-verriers David et Lesage, qui officiait dans les années 1930, rue des Poissonceaux à Lille.

-

Auteur :

Etablissements Duvant (1878 - 1990)fabricant signatureEtablissements DuvantCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L'entreprise de mécanique Alfred Duvant est créée en 1878 au 1 rue d'Alsace à Valenciennes (Nord). Elle réalisait des moteurs à combustion interne.

- Auteur : peintre-verrier signature

-

Personnalité :

L’usine est implantée à l’est de la commune de Pont-à-Marcq sur un terrain vierge de 17 hectares, au sud de la RD 2549 (Boulevard du Général De Gaulle). Son extension vers le sud est quasi constante depuis sa création, en 1936, avec un doublement de la surface bâtie entre 1970 et 1980, qui atteint alors 4,5 hectares. L'ensemble d'origine est d'une grande qualité architecturale, d'inspiration Art-Déco rappelant le style Paquebot, avec ses escaliers de distribution extérieurs, ses terrasses...

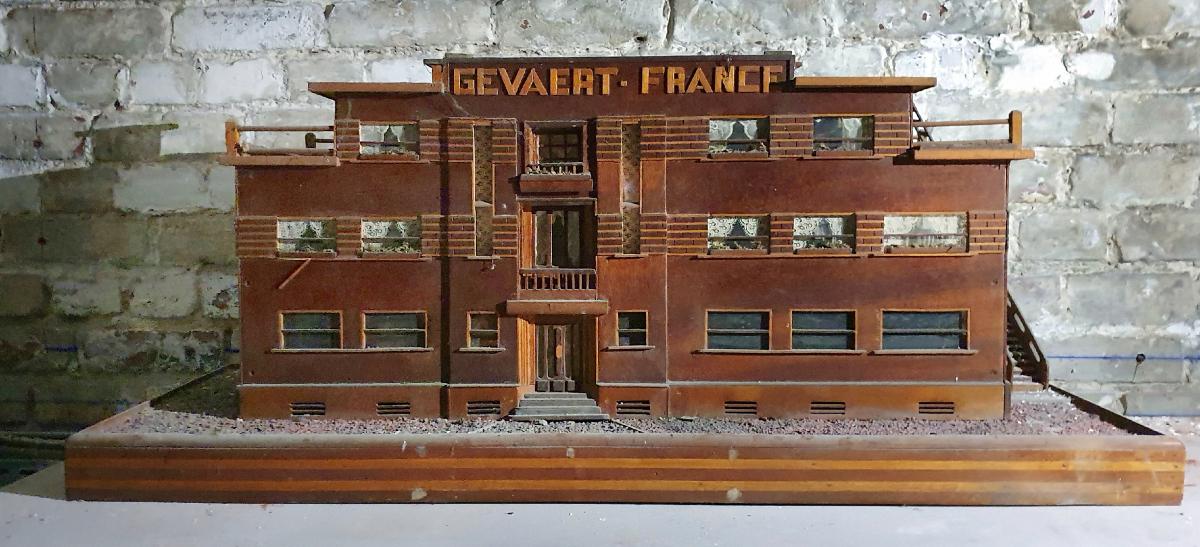

Le bâtiment en front de rue, rassemblant bureaux et logements (E), compte 7 travées (5 à l'origine). Les murs sont en pans de béton armé et brique. L'édifice comprend un sous-sol et deux étages sur un rez-de-chaussée surélevé. Il est couvert de terrasses. Le premier niveau était dévolu aux services administratifs, tandis que les étages accueillaient les logements de fonction du directeur, à l'ouest, et du sous-directeur à l'est. La travée centrale, en légère avancée, est encadrée de baies verticales. Un degré droit rentrant donne accès aux bureaux comme aux logements. Il est surmonté d’une loggia au premier étage et d’une porte-fenêtre au second, toutes deux munies d’un garde-corps en ferronnerie. Deux travées, rajoutées à l'ouest, afin d’agrandir la surface du logement du directeur et de lui offrir un accès individuel par un escalier extérieur maçonné à cage ouverte et à travées droites superposées, casse la symétrie d'origine. Lors de la visite en 2022, une maquette en bois vernissé du bâtiment (après son extension), était entreposée dans la cave du bâtiment.

Le réfectoire (C) et les bureaux (D) sont situés en front de rue à l'est du bâtiment précédent auquel ils sont reliés aujourd'hui par un hall d'accueil (V7), édifice d'un étage, en béton et brique couvert d'une terrasse.

Les deux ateliers de fabrication d'origine (G et H), de même modénature et de dimensions équivalentes (73 m sur 34 pour 13 m de hauteur) sont, depuis 1970, reliés par l'atelier de conditionnement, bâtiment de hauteur équivalente (AH). Construits en pans de béton armé et brique en remplissage, ils comptent deux étages et sont couverts de terrasses. Les niveaux sont distribués par deux tours d'escalier demi-hors-œuvre situées au nord-ouest des deux bâtiments (G et H) et d'une troisième, plus haute, abritant le monte-charge, à l'angle sud-est de l'atelier de fabrication sud (H). L'élévation nord, de l'atelier de fabrication nord (G) est ordonnancée et comprend de larges baies horizontales (occultées). Le béton brut des trumeaux y alterne avec la briquette de parement ou des moulures toriques verticales. Elle est flanquée en son milieu d'un escalier maçonné en béton armé, à cage ouverte et à volées droites superposées desservant les deux étages et la terrasse. A l'exception du rez-de-chaussée, l'élévation sud de l'atelier de fabrication sud (H) est aveugle, probablement à la suite de travaux consécutifs à un changement de production. Ces deux ateliers n'ont pu être visités (hormis le rez-de-chaussée de l'atelier H) en raison de l'obscurité qui y régnait.

Présente également dès l'origine de l'entreprise mais modifiée par la suite, la chaufferie (A), est un bâtiment en rez-de-chaussée en béton armé et de plan rectangulaire (25m sur 32). L’élévation principale (nord) est ordonnancée : la partie centrale, en légère avancée, accueille l'entrée. Celle-ci est surmontée de 4 étroites baies verticales, encadrées, de part et d'autres des ressauts, de 5 baies verticales à meneaux en béton. Les autres élévations, bien que différentes, sont dans le même esprit (baies verticales, meneaux en béton etc.…) L'édifice est couvert d'une terrasse. L’intérieur révèle une structure composée de poteaux et de poutres en béton armé. Lors de l'étude, en 2022, un moteur des Ets Duvant (Valenciennes, Nord) de 1978 était encore présent.

Le magasin aux produits chimiques (AD) s'élève sur deux niveaux. Il est construit en brique et pan de fer. La structure porteuse est composée de poutres en béton supportées par des piles en brique et des piliers métalliques L'étage révèle une charpente métallique en sheds et des chéneaux intérieurs en bois supportés par des piliers en treillis métalliques ou de profil en I.

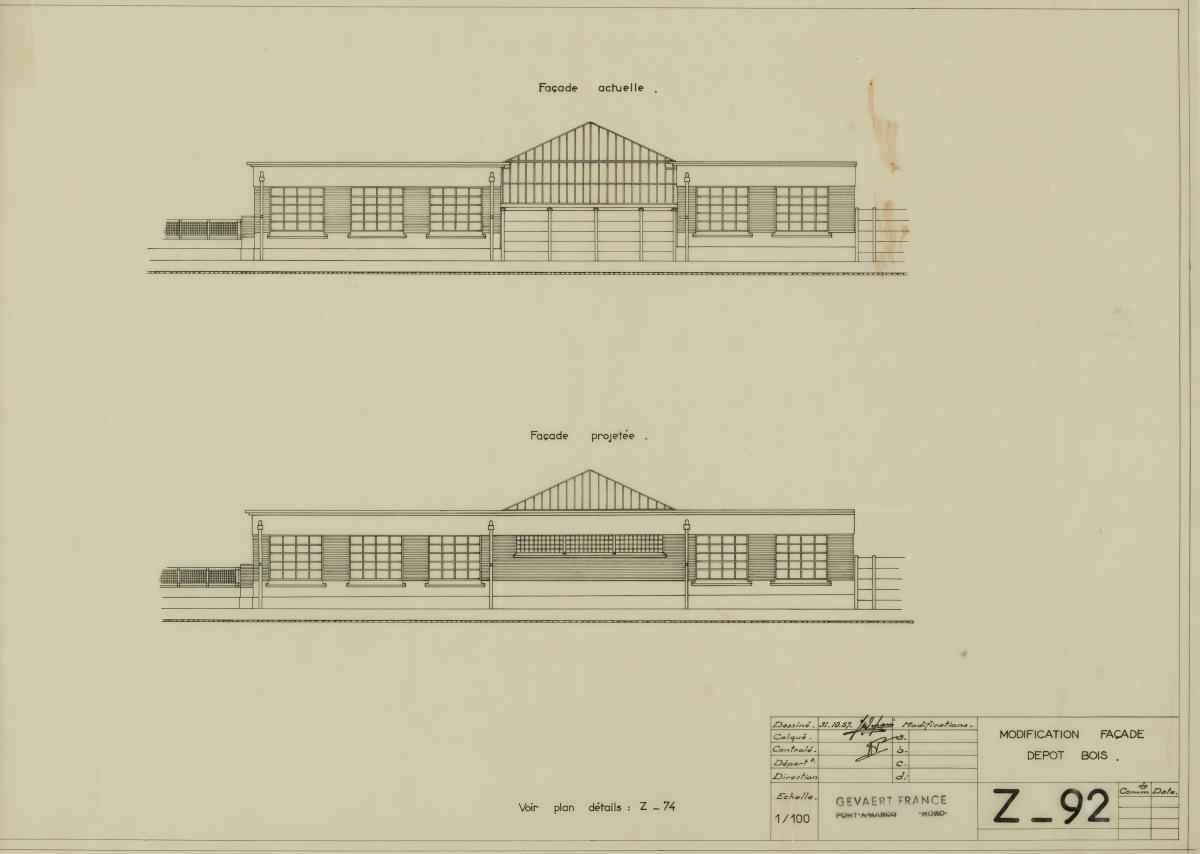

La menuiserie se compose de deux bâtiments maçonnés, en rez-de-chaussée et couverts d'une terrasse : le bureau de fabrication et l'atelier de fabrication (F et I) sont reliés par un hangar à ferme métallique (L) dévolu au stockage du bois. Si la distinction de ces trois éléments est lisible sur cour, la partie sur rue les réunit derrière une même élévation, le pignon nord du magasin au bois ayant a posteriori été fermé. Lors de la visite, en 2022, les deux ventaux de la baie principale des bureaux (?) y étaient entreposés. Ils sont décorés d'une verrière en grisaille représentant l'usine en vue cavalière et portent la mention "E. Lesage dec."

La plupart des autres bâtiments, de construction récente, est constituée de magasins industriels à structure et bardage métalliques.

-

Murs

- brique

- béton pan de béton armé

- acier revêtement

-

Étages2 étages carrés

-

Couvrements

- béton en couvrement

- charpente métallique apparente

- charpente métallique apparente

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- terrasse toit à longs pans

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier droit cage ouverte, en maçonnerie

-

Autres organes de circulationmonte-charge

-

Énergies

- énergie électrique achetée

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Techniques

- vitrail

-

Représentations

- représentation non figurative

-

Précision représentations

Verrière en grisaille de style Art-déco représentant l'usine en vue cavalière et formant initialement les 2 vantaux d'une des baies des bureaux (?) déposée à une date inconnue.

Entreposée dans la menuiserie, en mauvais état, elle est signée "E. Lesage Dec.", peut-être de l'atelier des maîtres-verriers David et Lesage, qui officiaient dans les années 1930, rue des Poissonceaux à Lille.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Éléments remarquablesatelier de fabrication

Pour des raisons de sécurité, la visite du site n'avait pas été possible lors de l'étude du patrimoine industriel de la commune en 1988. La fermeture de l'usine Agfa-Gevaert en 2020 et son rachat par propriété de la Communauté de communes Pévèle Carembault a permis au service de l'Inventaire d'y réaliser une mission photographique des bâtiments historiques et d'avoir accès aux archives entreposées dans un magasin industriel.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Nord : M 417/15432

Union Bancaire du Nord, installation d'une fabrique de celluloïd, 1935 ( AD Nord, M 417/15432)

-

Communauté de communes Pévèle-Carembault : non coté

Fonds Agfa-Gevaert, Communauté de communes Pévèle-Carembault

Bibliographie

-

GAMBLIN André. Images du Nord. In la Revue géographique et industrielle de France. Hommes et Terres du Nord. Paris : la Revue géographique et industrielle de France / Tours : Impr. Mame, 1964.

Nouvelle série, n° 28. — Numéro spécial de «La Revue Géographique et Industrielle de France». p. 183.

Documents figurés

-

Vue aérienne oblique des Établissements Gevaert vers 1950, La Pie-Service aérien

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.