Chargée de la protection des monuments historiques (DRAC Hauts-de-France).

- inventaire topographique, Le Quesnoy centre

-

Thibaut PierreThibaut PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe du service régional de l'Inventaire général Hauts-de-France.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Pays de Mormal

-

Commune

Le Quesnoy

-

Adresse

square de l' église

-

Cadastre

2024

000 E 02

603

-

Dénominationséglise paroissiale

-

AppellationsNotre-Dame de l'Assomption

Avant l'église Notre-Dame de l'Assomption

La première église est construite en 1237, au moment où la ville est érigée en paroisse. De style gothique, elle est dédiée à Sainte-Marguerite. Elle est dotée de 12 chapelles. Le clocher est achevé au début du XVe siècle grâce à des dons (en 1416 et 1419) du dauphin et de la comtesse de Hainaut. Elle est entourée d'un cimetière et de maisons - dont treize d'entre elles étaient des boucheries appartenant aux comtes de Hainaut (puis au roi). L'église, très endommagée par l'incendie qui détruisit une partie de la ville en 1482, fait l'objet d'une première reconstruction qui s'achève en 1523. Afin d'accueillir une seconde cloche, le clocher en grès est relevé à la fin du XVIIe siècle sous la direction d'un ingénieur militaire chargé des travaux de défense de la ville, le sieur Amand François.

L'église actuelle

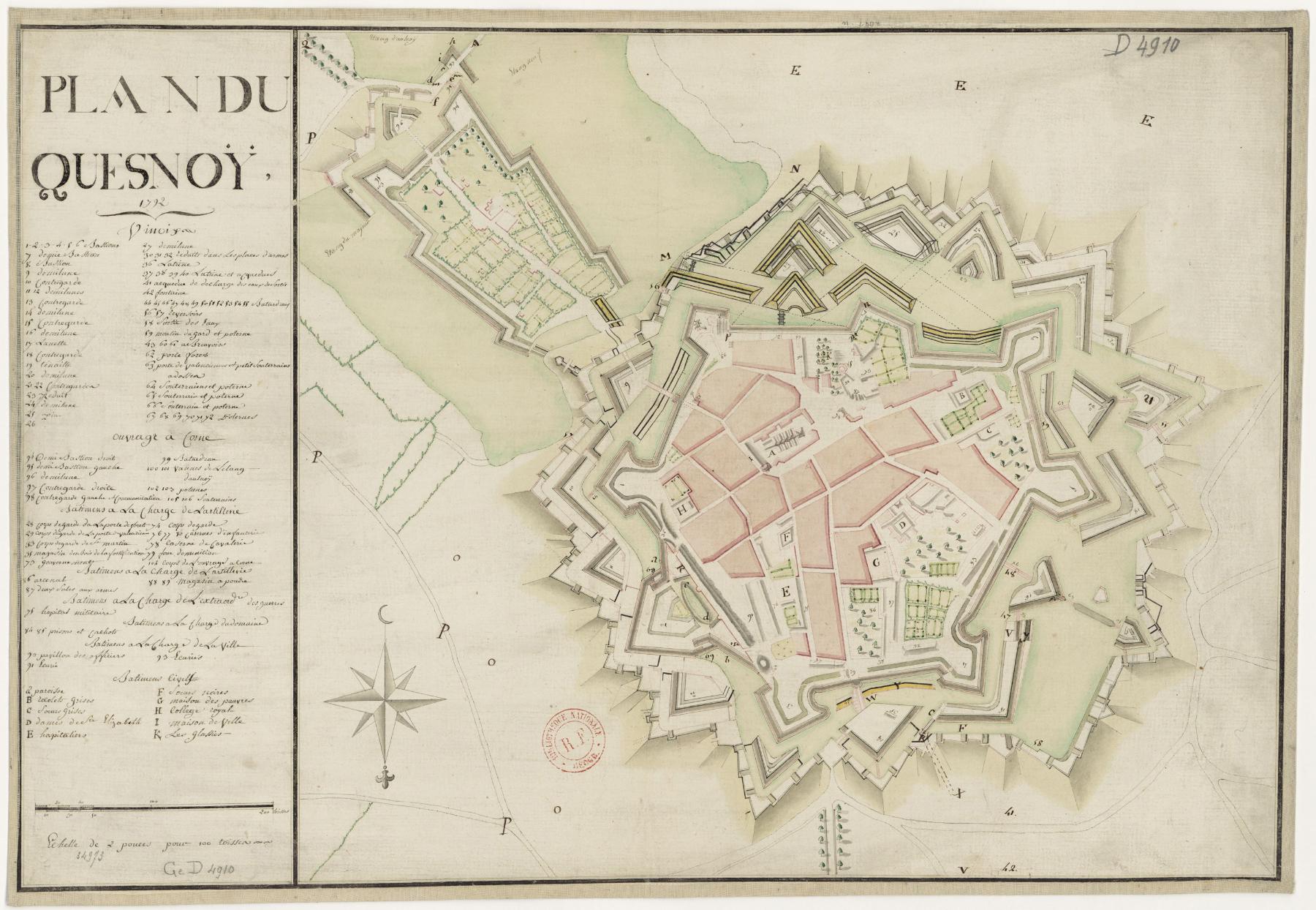

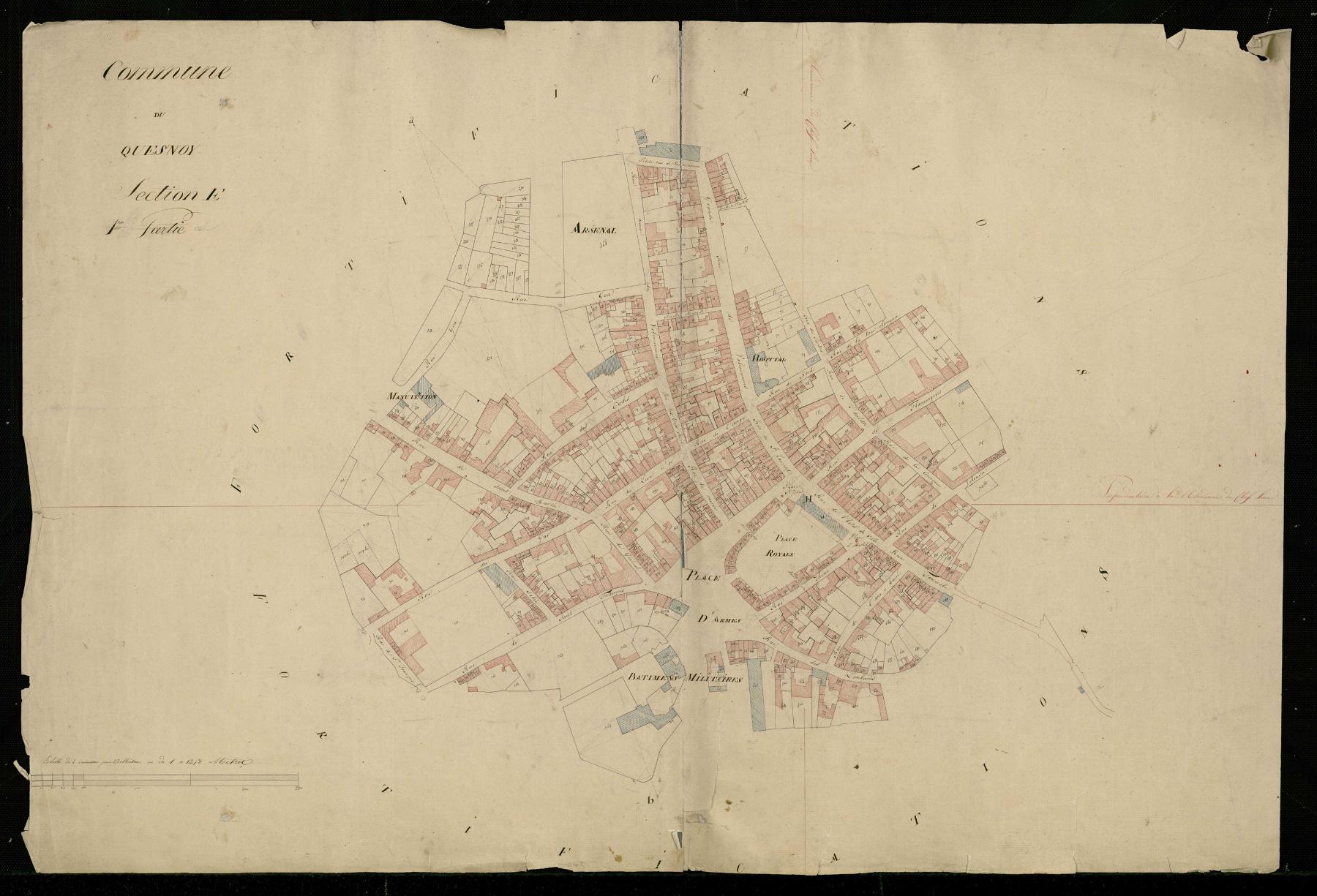

L'église est de nouveau endommagée lors du siège de la ville en 1794 et ne sera reconstruite, à son emplacement primitif, qu'à partir de 1825, bien que les premiers projets datent de 1812... et les demandes de la population de 1803 ! Ainsi, elle figure sur le plan établi en 1792 (ill.) mais pas sur le cadastre de 1817 (ill.) !

Les projets

Le premier projet de l'architecte lillois Benjamin Dewarlez est rejeté par la Commission des travaux publics, qui rend un avis pour le moins tranché : "Ce projet rédigé sans goût et sans méthode n'est point susceptible d’être adopté"... la disparition du plan ne permet hélas ni de confirmer ni nuancer ce jugement. La reconstruction de l’église passe ensuite à l’arrière-plan. En effet, lors de la chute de l’Empire en 1815 Le Quesnoy est conquis par les Hollandais et la ville occupée pour trois ans. Ce n’est qu’en 1824, sous la Restauration, que le conseil municipal relance le projet. La mobilisation des paroissiens permet d’envisager un financement par 37 000 francs de souscription, complété de 3000 francs de secours accordés par le préfet du Nord. La ville choisit l'architecte Pierre-Augustin Thory, conducteur des ponts et chaussées à Avesnes et agréé comme architecte des communes depuis 1816. Il propose en février 1824 une esquisse, qui, avant la mise en adjudication des travaux, est présentée au Conseil des bâtiments civils. Ce dernier rejette la proposition de Thory et, considérant que ce dernier manque des compétences nécessaires en architecture, fournit une esquisse de Louis-Pierre Baltard (1764-1846), tenant d'un style néo-classique. Il préconise de s’appuyer sur cette esquisse et de remplacer Thory par un architecte plus expérimenté, Charles-Sylvestre Letombe (1782-1835), architecte des bâtiments civils du Pas-de-Calais. Bien qu'écarté rapidement du projet, c'est cependant aux propositions de Théry que l'on doit la modification de l’orientation de l’église afin de l'axer sur l’entrée de la place.

Les projets de Thory et Baltard emploient tout deux le plan basilical, mais se distinguent dans l’organisation de l’espace, et surtout le traitement de la façade. Là où Thory prévoyait une organisation issue en droite ligne du XVIIIe siècle, avec une élévation progressive du sol par deux emmarchements (un pour les chapelles latérales et un pour le maitre-autel), deux portes latérales au centre des bas-côtés, lesquels sont éclairés par une rangée de fenêtres, et un accès direct depuis la porte principale avec une tribune d’orgue imposante, Baltard propose un espace plus simple et plus proche du modèle paléochrétien, avec un porche encadré de deux chapelles, une nef et des bas-côté sur le même niveau, des bas-côtés sans fenêtres et sans accès latéraux, et un chœur surélevé par un degré et magnifié par une coupole dans la travée droite. La même différence se retrouve dans les élévations de la façade principale : celle de Thory frappe par des proportions un peu malhabiles qui lui ôtent tout caractère monumental (elle est couronnée par un fronton triangulaire, sans clocher), et un style tout aussi inspiré du XVIIIe siècle, avec ses deux grandes fenêtres cintrées flanquant une porte dont l’encadrement en pierre à bossage est couronné par un fronton semi-circulaire. Baltard propose une monumentalisation qui fait défaut à Thory, avec une façade retable très sobre, au vocabulaire paléochrétien et Renaissance, et une composition distinguant clairement les bas-côtés de la nef, laquelle est mise en valeur par une rangée de colonnes surmontée d’une niche et couronnée d’un fronton triangulaire aux proportions nettement plus canoniques que chez Thory. L’ensemble est de plus proportionné par une composition tripartite (en largeur, en hauteur et dans le rythme des colonnades du porche comme des baies du clocher), avec une gradation des proportions des frontons triangulaires de la nef et du clocher.

Le préfet du Nord ayant préconisé de reprendre certaines dispositions du plan initial de Thory afin de réduire la dépense (suppression des baies de la nef au-dessus de la colonnade, plus grande inclinaison du comble en le prolongeant au-dessus des bas-côtés en remplacement des toitures plates préconisées par Baltard, et rétablissement des fenêtres des bas-côtés), un nouveau plan est envoyé au Conseil des bâtiments civils en août 1824. Celui-ci accorde à Thory les honoraires nécessaires à l’établissement de plans détaillés et d’un devis, qui sont présentés en novembre 2024 et validés par la commission en mars 1825. La municipalité valide en conséquence le principe d’un emprunt de 50 000 francs pour compléter les 37 000 francs de la souscription. Cependant, lassée des retards du maitre d’œuvre, la ville décide de nommer un architecte surveillant, avant de congédier Thory le 10 mai 1825. Il est remplacé par l’architecte Henri Vallez (?-1840).

Un plan non signé et non daté témoigne d’un changement important en façade : la colonnade du porche issue du modèle basilical est remplacée par une serlienne, au rendu moins sévère.

Le coût total des travaux s’établit à 97 000 francs : aux ressources financières précédemment évoquées s’ajoutent un premier secours sur les amendes de police (3 000 F) et une ferme (1 000 F). Les travaux sont adjugés à l’entrepreneur Cousin-Vavasseur le 1er août 1825.

La réalisation

La réalisation des fondations est compliquée par le mauvais état du terrain, avec la présence de caveaux, de restes de l’ancienne église et de trous liés à l’extraction du sable. La solution de Vallez, financée par un devis supplémentaire de 20 815 francs, est de démolir les vestiges puis d’aplanir le terrain afin de réaliser un plancher de stabilisation en madriers de chêne sur lequel viennent s’appuyer les fondations en brique. Dès janvier 1826, Vallez signale à la ville que les plans et devis de Thory qu’il a signés comportent des approximations et oublis auxquels il va falloir remédier, ce qui va augmenter la dépense. Pour réduire les coûts, le sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe décide de poursuivre le chantier en fonction des fondations déjà exécutées, et de modifier le projet en ajustant la hauteur de l'église. La pose de la première pierre a lieu le 11 octobre 1826.

Les travaux sont réceptionnés le 10 janvier 1829, après la consécration au culte le 28 octobre 1828. L’édifice a au total coûté 115 870 francs.

Un jardin public, paysagé à l’anglaise, est aménagé autour de l’église à l’emplacement de l’ancien cimetière.

L’achèvement du décor : une plus grande liberté stylistique

Le décor intérieur n'est achevé qu’à la fin du XIXe siècle, sous la houlette de l’administration des Cultes qui depuis 1802 subventionne les travaux des édifices paroissiaux. Afin de mieux contrôler l’emploi des crédits qu’elle attribue, l’administration des Cultes crée en 1848 le corps des architectes diocésains et institue une Commission des arts et édifices religieux, chargée de valider les partis techniques et esthétiques des travaux. Cette nouvelle organisation favorise une plus grande variété stylistique des édifices religieux, qui s’éloignent des citations de l’antique et de l’idéal de pureté de l’architecture néo-classique. Désormais c’est l’expressivité qui prime, à travers un éclectisme historiciste : on n’hésite pas à mélanger plusieurs styles historiques au sein d’un même édifice.

En 1845, la fabrique de l’église mandate l’architecte départemental Alexandre Grimault pour achever le chœur et réparer les plafonds. Originaire de Valenciennes, il a été formé à l’académie de peinture, sculpture et architecture de la ville, où il obtient en 1835 un second prix de première classe d’architecture et en 1836 le prix d’émulation, d’assiduité et de conduite de cette première classe d’architecture. La Commission départementale des bâtiments civils valide sa candidature en 1838 et il devient architecte des bâtiments civils et hospices du district de Valenciennes.

Après avoir réuni les financements nécessaires, un marché est passé en janvier 1846 avec l’entrepreneur Cambreling suivant les devis et dessins de l’architecte départemental Grimault. Les travaux sont réceptionnés le 5 décembre 1846. Ils ont permis d’embellir le chœur en le pavant de marbre noir, en réalisant les châssis pour l’éclairage, et en installant le maître-autel, un marchepied à cinq marches, la table de communion en bois peint imitation bronze, deux crédences, les deux autels latéraux en chêne, et des chandeliers.

Le décor du chœur est complété en 1848 grâce aux boiseries offertes par la marquise de Nédonchel. Elles sont réalisées par un menuisier-sculpteur de Berlaimont.

La fabrique poursuit l’embellissement de l’intérieur de l’église, dont elle veut combattre la nudité néo-classique, en faisant réaliser un décor de staff qui illustre la proclamation par le pape Pie IX du dogme de l’Immaculée Conception en 1854. D’inspiration Renaissance, il orne les plafonds de la nef et du chœur, le triforium aveugle de la nef, ainsi que le plafond et les encadrements de fenêtres des bas-côtés.

La fabrique fait également modifier les colonnes dont les bases sont jugées trop petites et trop dépouillées car ne comportant aucune moulure. Tirant pleinement parti des nouvelles possibilités offertes par le ciment moulé, solution malléable et économique, elles sont recouvertes d’une nouvelle base en bois peint, garnies de moellons et recouverte de moulures en ciment peintes à l’imitation de la pierre bleue.

En 1878, les baies sont fermées par des vitraux commandés à la maison Olivier Durieux, verrier d’origine rémoise mais installé à Aulnoye-Aymeries après la guerre de 1870. Il conçoit pour les bas-côtés un ensemble représentant les douze apôtres, avec près des autels latéraux des vitraux liés à la dédicataire de l'église : le Sacré-Cœur au nord et la Vierge au sud.

L'installation l’orgue, dû au facteur Charles Mutin, n'a lieu qu'en 1920.

Les dégâts des guerres et du vieillissement naturel

Les vitraux et les portes de l’église sont endommagés lors de la Première Guerre mondiale. Un crédit de 200 000 francs est accordé pour la restauration de l’édifice par les dommages de guerre, et la commune choisit le cabinet des architectes valenciennois Joseph Foyer et Paul Pillet. Le 10 février 1921, les travaux de réparation des maçonneries, de la charpente et des plafonds sont adjugés à M. Derche, entrepreneur à Valenciennes. Ils durent d’avril 1921 à août 1924, pour un coût total de 167 091,59 francs. C’est à cette occasion que la couverture des bas-côtés est refaite en zinc, et une partie du clocher en béton imitation pierre. La maison Evaldre et Turpin, de Paris, est recrutée le 31 janvier 1923 pour la restauration des vitraux. Réceptionnée le 11 août 1924, celle-ci se chiffre à 39 942 francs. La restauration des menuiseries - dont les portes intérieures et de la porte d’entrée -, est confiée le 24 décembre 1925 à l’entrepreneur Gaston Roland, pour 4797,59 francs. Elle est achevée le 5 juillet 1926.

Assiégé par les Panzerdivisionen allemandes du 18 au 21 mai 1940, Le Quesnoy est bombardé et incendiée par l'aviation et l'artillerie allemande. Le clocher est touché par une bombe incendiaire qui détruit une partie de l’ilot enserrant l’église. Les décors de staff de la nef, des bas-côtés et du chœur se délitant (avec chute journalière d’éléments), la ville passe en décembre 1941 un marché avec le charpentier et plâtrier Pierre Mariané et le peintre Duducourt-Legand pour effectuer les réparations. Du fait de la difficulté d’accès à la charpente et au plafond de la nef centrale – qui culmine à 15 m de haut – les travaux durent jusqu’au 23 juin 1943. Il faut attendre la fin de la guerre pour que le clocher soit reconstruit, avec de légères modifications : aux angles, les pilastres toscans d’origine sont remplacés par des chainages d'angle, un cordon mouluré est rajouté à hauteur des chapiteaux, et des colonnettes viennent remplacer les pilastres sur lesquels le triplet reposait. Mais, bien qu'elle ne soit pas visible, la différence fondamentale est la reconstruction de la structure du clocher en béton armé. Il semble que la charpente de la nef ait également été reprise, en partie en béton armé.

En 1980, le clocher est réparé et les chéneaux sont révisés, pour un coût de 30 000 francs. L’église fait l’objet d’une remise en état (électricité, toiture, peinture) en 1985-1986. L’horloge et la cloche sont réparées en 1987, et la toiture en 2013. En 2016, le diagnostic de l’édifice réalisé par l’architecte du patrimoine François Bisman met en évidence la nécessaire réfection de la charpente et des décors intérieurs en staff. Les travaux de restauration, confiés à l’agence T’Kint, ont été achevés en mai 2025.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 19e siècle , daté par source

-

Dates

- 1828, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

François Armandarchitecte attribution par travaux historiquesFrançois ArmandCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte actif au Quesnoy (Nord) au XVIe siècle.

-

Auteur :

Thory Pierre-Augustinarchitecte attribution par sourceThory Pierre-AugustinCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Conducteur des Ponts et Chaussées à Avesnes-sur-Helpe au milieu du XIXe siècle.

-

Auteur :

Letombe Charles-Sylvestrearchitecte des Bâtiments civils attribution par sourceLetombe Charles-SylvestreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte des bâtiments civils du Pas-de-Calais.

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

Grimault Alexandrearchitecte départemental attribution par sourceGrimault AlexandreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Originaire de Valenciennes, il a été formé à l’académie de peinture, sculpture et architecture de la ville, où il obtient en 1835 un second prix de première classe d’architecture et en 1836 le prix d’émulation, d’assiduité et de conduite de cette première classe d’architecture. La Commission départementale des bâtiments civils valide sa candidature en 1838 et il devient architecte des bâtiments civils et hospices du district de Valenciennes.

Actif au milieu du XIXe siècle

-

Auteur :

Cambreling ?entrepreneur attribution par sourceCambreling ?Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Actif au Quesnoy au milieu du XIXe siècle.

-

Auteur :

Maison Durieux (1860? - 1900?)Maison DurieuxCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

À la mort d'Edmond Durieux, survenue le 1er mai 1863, la fabrique qu'il dirigeait à Reims est reprise par deux de ses frères : Jules (1826-1883) et Olivier Durieux (24/08/1830-24/01/1895).

Il s'agit d'une fabrique de mobilier religieux et d'ornements d'églises, comprenant un atelier de vitraux peints.

On ne sait pas comment les responsabilités de l'entreprise ont été partagées entre les deux frères, ni pendant combien d'années. Toutefois, dans le courant des années 1870, les verrières produites par cet atelier vont porter progressivement les signatures "Ol. Durieux" ou "Maison Ol. Durieux", indiquant qu'Olivier Durieux a pris la direction de la totalité de l'entreprise.

Les ateliers quittent Reims pour Aulnoye (Nord) vers 1880 et semblent avoir conservé une activité soutenue, au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. On ignore qui a dirigé l'entreprise après le décès d'Olivier Durieux, le 24 janvier 1895.

On peut considérer cette fabrique d'ameublement et de décor d'églises, comme l'une des plus importantes pour la moitié nord de la France entre 1860 et 1900.

- Auteur :

-

Auteur :

L’église se trouve légèrement au sud de la ville, à proximité du château comtal et de l'hôtel de ville. Elle est précédée d'un parvis qui ouvre sur la place du Général-Leclerc, ancienne place du marché. Elle est entourée d'une allée paysagée et d'un petit parc ainsi que de deux rangs de maisons. Les maisons disposées côté sud sont anciennes (anciennes maisons de bouchers ?), tandis que celles côté nord datent de la seconde Reconstruction.

L'église, construite en briques posées en appareil picard sur un soubassement en moellons de grès avec des modénatures en calcaire, se développe sur un plan basilical se caractérisant par une nef et deux bas-côtés sans transept qui s'achèvent par une abside en hémicycle. Au-dessus des bas-côtés, l'élévation ne compte qu'un niveau de triforium aveugle. Le plan d’ensemble est strictement symétrique et lisible sur la façade (façade harmonique). L'église est couverte par une toiture en ardoise à longs pans et coyaux pour la nef, en appentis pour les bas-côtés, en croupe ronde en appentis pour l'abside et en bâtière pour le clocher.

L'extérieur en détail

La façade principale : de type retable, elle s’organise sur trois niveaux dégressifs, structurés par des pilastres d’ordre toscan. Elle ne porte pas de décors, hormis les chaînages d'angles, l'entourage des baies, l'arc de la porte, les frontons et les corniches en calcaire d'Hordain pour les parties saillantes et d'Etreux pour les pierres sans saillie. Cette sobriété correspond au goût de la Restauration, monarchie aux valeurs bourgeoises qui évite l'ostentation.

Au rez-de-chaussée, deux pilastres monumentaux encadrent une serlienne qui met en valeur l’entrée. Les deux baies latérales sont murées, tandis que l'arche centrale accueille une porte monumentale à deux vantaux et imposte en éventail. En partie basse, deux caissons en pointe de diamant surmontés d’un cadre mouluré dont le sommet est cintré en chapeau de gendarme, sont agrémentés d’une tête d’angelot. Une chaîne d’angle harpée marque les angles de ce niveau, qui est séparé du suivant par une imposante moulure.

Le deuxième niveau, encadré par deux pilastres toscans dans le prolongement de ceux encadrant la serlienne du premier niveau, supportent un entablement mouluré et un fronton triangulaire percé d’un oculus. Au centre de ce niveau, une niche en calcaire aujourd'hui vide accueillait une statue de la Vierge. En partie basse, le prolongement du premier niveau, terminé et souligné par un fin cordon mouluré, évoque une façade retable.

Le troisième niveau de la composition est un clocher de plan carré, avec des angles harpés. Sur chaque face, au-dessus d’un cordon mouluré, un triplet de baies sert d'abat-sons. Le fronton qui achève l'élévation fait écho à celui du second niveau de la façade. Au-dessus du toit en bâtière, se trouve une girouette décorée d'un coq.

Les façades latérales sont marquées par l’étagement des toitures de la nef et des bas-côtés. La taille et les dispositions des ouvertures, encadrées de chainages en pierre calcaire, permettent de lire clairement de l’extérieur la répartition des espaces : une fenêtre basse pour le baptistère ou la chapelle des morts, puis sept grandes baies cintrées - avec sous la baie centrale une porte pour les bas-côtés surmontée d’un linteau mouluré soutenu par deux corbeaux sculptés - et une fenêtre basse surmontée de deux demi-lunes pour la sacristie et les tribunes.

Le chevet présente un volume très simple : une abside semi-circulaire plaquée sur le mur-pignon de la nef. L’abside est quasiment aveugle, mis à part deux minces fenêtres latérales et une verrière.

L'intérieur : l'architecture

Un porche précède la nef. De plan rectangulaire très simple, il est séparé en trois parties par deux grands arcs en plein-cintre qui correspondent à la base du clocher. Comme pour toute l’église, le sol est dallé de marbre noir.

La nef compte sept travées et mesure 47 m de long pour 16 m de large. Elle est séparée des bas-côtés par de grandes arcades à piliers d’ordre toscan en pierre bleue de 9,60 m de haut qui soutiennent un linteau droit et un triforium aveugle. Celui-ci est orné d'un décor en staff alternant médaillons et pilastres ponctuant les travées. Les bas-côtés, dont le plafond est ponctué d’arcs surbaissés ornés de moulures en staff, sont éclairés par quatorze baies occupées par des verrières. La base des colonnes est en bois recouvert de moulures en ciment et peint à l’imitation de la pierre bleue.

Au niveau de la première travée, la tribune d’orgue, très simple, est supportée par deux colonnes toscanes. À l'extrémité du bas-côté sud se trouve le baptistère, et en symétrie dans le transept nord existe une chapelle des morts (actuellement une chaufferie).

Le chœur est légèrement surélevé par un emmarchement. Il comporte une travée droite et s'achève par une abside semi-circulaire. La travée où se trouve l’autel est encadrée de deux tribunes, qui surmontent d’un côté la sacristie et de l’autre un espace de stockage. Le chœur est séparé de la nef par un banc de communion. L’éclairage zénithal et latéral du chœur, sans aucune source de lumière visible, accentue l’aspect théâtral, qui n’est pas sans évoquer la Contre-Réforme. Il est caractéristique de ces églises de la Restauration, qui tirent parti des matériaux issus de l’industrialisation croissante, comme les profilés métalliques ou les verres à vitre.

L'intérieur : les décors

Le triforium aveugle est décoré de médaillons en staff illustrant le vocable de l’église. Ils représentent le pape Pie IX qui proclama le dogme de l’immaculée Conception et neuf des pères de l’Église, qui furent les premiers à évoquer cette croyance, ainsi que les quatre évangélistes, dont les écrits servirent de base à cette thèse. Or l’Assomption est le privilège marial qui répond au privilège de l’Immaculée Conception. Discret rappel de la bulle pontificale, chaque médaillon est couronné par la tiare papale surmontant un blason.

Le plafond à caissons est décoré de rosaces florales. Il rappelle les églises paléochrétiennes.

Le décor de staff est de style Renaissance : caissons de l’arc séparant la travée de l’abside, palmes et anges des écoinçons, guirlandes de fleurs et fruits, rinceaux et angelots du plafond de la travée droite.

Le chœur se distingue du reste de l’église par un habillage de boiseries, rythmé dans l’abside par des pilastres corinthiens à chapiteau doré. Ceux-ci encadrent trois tableaux représentant la Crucifixion, encadrée par la Guérison du paralytique (à gauche) et l’Annonciation (à droite). Les boiseries de la travée droite sont plus sobres, avec comme seul décor des pilastres ioniques et des guirlandes de feuillage, et deux tableaux surmontant les portes (Jésus chassant les marchands du Temple à droite, une copie de la Cène de Léonard de Vinci à gauche). L'inscription latine sous le tableau de la Crucifixion rappelle la donation de la marquise de Nedonchel (structuram hanc dedit domina a,m,s, marchionnissa de nedonchel ecclesiae quercetanae . sedibus in excelcis vivat cum christo in aeternum. amen. MDCCCXLVIII : LA MARQUISE DE NÉDONCHEL A PIEUSEMENT FAIT DON DE CETTE BOISERIE À L’ÉGLISE DU QUESNOY. QU’ELLE VIVE AU PARADIS AVEC LE CHRIST POUR L’ÉTERNITÉ. AMEN. 1848). Dans le cul-de-four de l’abside, l’éclairage zénithal magnifie le monogramme IHS sur fond de rayonnantes et d’angelots, en bois peint et doré.

Les vitraux sont traités dans le même style que le reste du décor, avec des motifs Renaissance. Ils illustrent les Litanies de la Vierge, et sur une verrière la libération de la ville le 4 septembre 1944.

Analyse

Ce bâtiment stylistiquement très cohérent a été très peu modifié depuis l’origine, à l’exception des restaurations nécessitées par les deux guerres mondiales mais qui ont respecté le style d’origine. Il illustre l'évolution de l'architecture religieuse sous la Restauration et reflète l'évolution des doctrines du Conseil des Bâtiments civils. Créé en 1795 pour centraliser et rationaliser les décisions concernant les édifices financés par l’État, il contribue à l’application d’un modèle centralisateur d'inspiration néo-classique. À la fin de la Restauration et de la monarchie de Juillet, ce style qui se caractérise par un dessin sobre et élégant, aux proportions très équilibrées, sera remplacé par les styles néo-gothique et néo-roman.

Au Quesnoy, si l'influence des grands modèles parisiens est indéniable, l'emploi des matériaux locaux (grès, brique et pierre calcaire) donne un rendu très particulier, que l'on retrouve dans les églises de la même période au sein du département. S'y ajoute une influence de la Renaissance florentine avec l’emploi de l’ordre toscan et celle des modèles paléochrétiens, en particulier le plan et le plafond à caisson qui rappelle par exemple l'église romaine Sainte-Marie-Majeure. Son architecture volontairement sobre met l’accent sur la composition, le jeu des matériaux et un décor de moulures, que viennent compléter des décors intérieurs très soignés.

-

Murs

- grès

- brique

- pierre

-

Plansplan allongé

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsinscrit MH, 2021/02/25

-

Précisions sur la protection

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption est inscrite en totalité : façade, toiture et intérieur, par arrête du 25 février 2021.

-

Référence MH

Numéro de notice Mérimée : PA59000211

Lien web dans POP : https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA59000211

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Nord : séries 2O345/89 ; 2O345/90 ; 2O345/91 ; 2O345/309 et V7443

DRAC Nord-Pas de Calais. Le Quesnoy (Nord) - Église Notre-Dame-de-L'Assomption : étude en vue d'une protection au titre des Monuments historiques. Dossier établi par Christine BONGARD, recenseur Monuments historiques. Lille, 2020 [dossier non publié].

Liste des archives départementales du Nord consultées pour la rédaction du dossier : 2O345/89 ; 2O345/90 ; 2O345/91 ; 2O345/309 et V7443

Consultation des archives utilisées pour le dossier.

Bibliographie

-

DEUDON, Jean-Marie. Mémoire en images : Le Quesnoy. Saint-Cyr-sur-Loire : Éditions Alain Sutton, 2006, 128 p.

-

GENNEVOISE, M.J., Monographie de la ville de Le Quesnoy. Bulletin de la société d'études de la province de Cambrai (Histoire de Flandre, Tournaisis, Cambrésis, Hainaut, Artois), tome XXXII, 1932.

Membre perpétuel de la société d'études.

p. 30 à 37

Documents figurés

-

BNF-Gallica : btv1b84439340

Plan du Quesnoy, [s. n.], 1792 (BNF-Gallica ; btv1b84439340).

-

AD Nord : P31-761

Ville du Quesnoy - Plan cadastral napoléonien, feuille unique, levé en 1817 : section E, 1ère partie (AD Nord ; P31-761).

-

AD Nord : 5Fi93

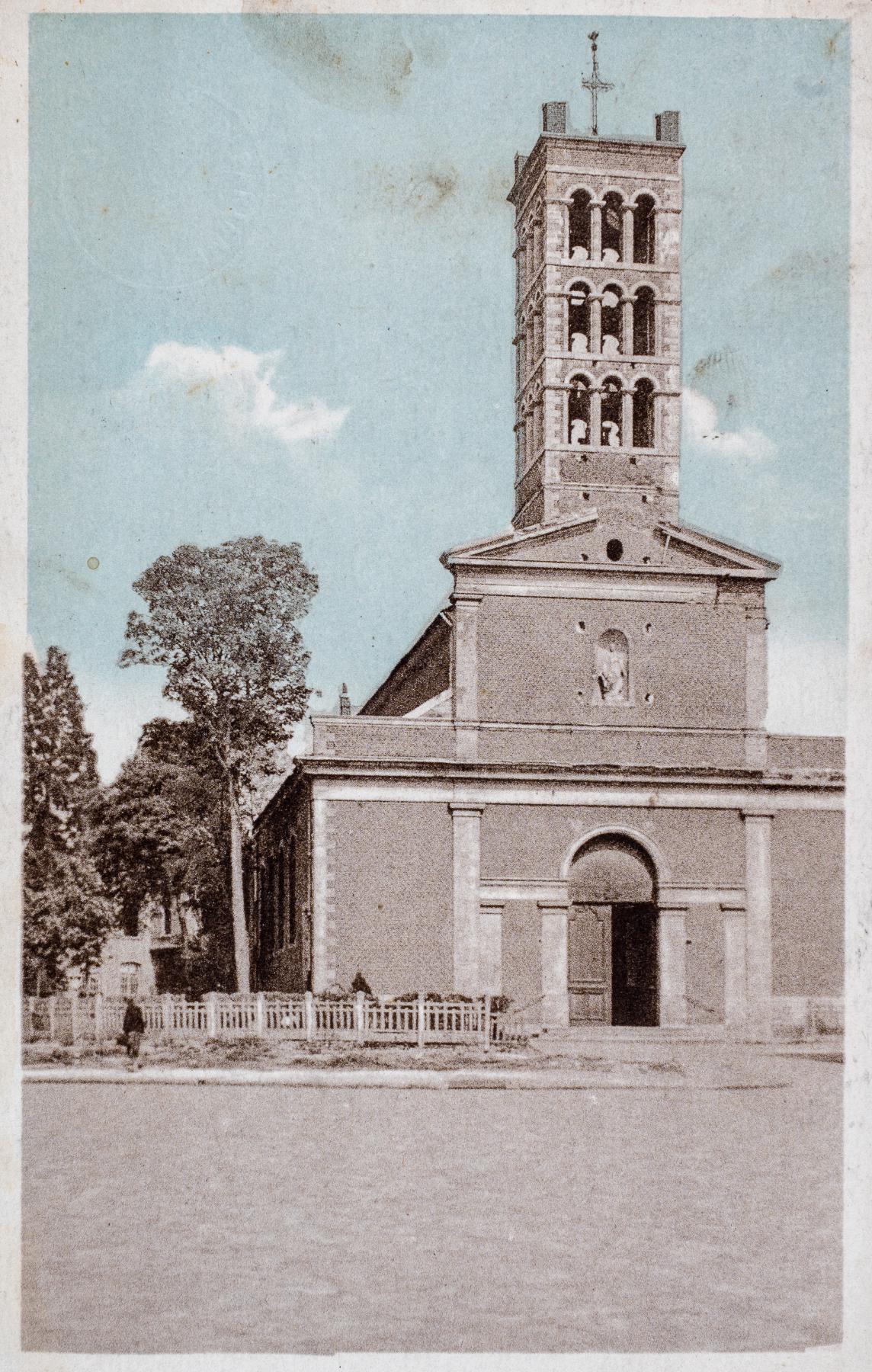

Église paroissiale entre les deux guerres, carte postale, [sans date], (AD Nord, 5Fi93).

-

AD Nord : 5Fi17

Le Quesnoy - l'église, carte postale, Edit. L. Couture, Haumont [sans date] (AD Nord, 5Fi17).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chargée de la protection des monuments historiques (DRAC Hauts-de-France).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.