Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

- patrimoine industriel, arrondissement de Beauvais

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Pays de Bray - Coudray-Saint-Germer (Le)

-

Commune

Saint-Germer-de-Fly

-

Lieu-dit

Guillenfosse

-

Adresse

9 rue des Usines

-

Cadastre

2024

A

13, 58, 137, 156-157, 171, 384-385

-

Dénominationsbriqueterie, usine de céramique, tuilerie

-

AppellationsBriqueterie de Saint-Germer, Briqueterie Troude et Placet, usine de céramique (carreaux de Beauvais) Lecourt & Mauldre, usine de céramique O. Colozier & Cie, S.A. des Produits Céramiques de Saint-Germer, tuilerie Huguenot-Fénal, Imérys Toitures, ECBA (Établissement Céramique du Beauvaisis et d'Auneuil)

-

Parties constituantes non étudiéescarrière, aire des matières premières, aire de séchage, atelier de fabrication, four industriel, magasin industriel, pièce de stockage du combustible, bureau, poste, poste de chargement, réservoir industriel

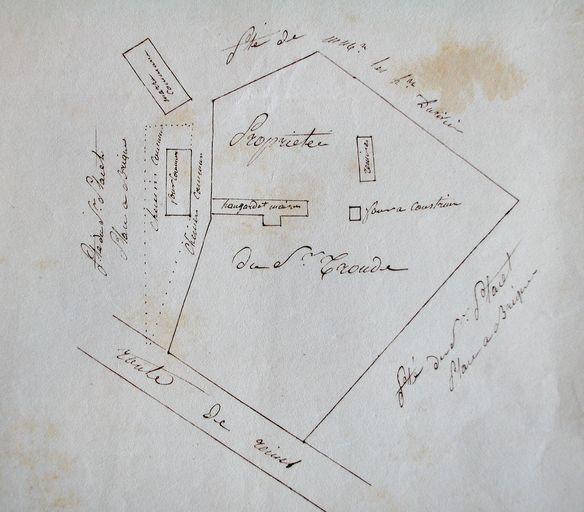

La briqueterie de Saint-Germer est fondée vers 1676 par les moines bénédictins de l'abbaye située à proximité. L´établissement change plusieurs fois d'emplacement et succède enfin à une autre briqueterie qui subsistait depuis le XVIe siècle et dont on attribue la fondation à la nécessité de réparer les destructions éprouvées par l´abbaye pendant les guerres. Après la Révolution, elle passe entre les mains du sieur Bellou. Dans les années 1830-1840, elle devient la propriété de Charles Prosper Troude et Aimé Placet, ses gendres. Sans être associés dans l'entreprise, tous deux exploitent pour eux-mêmes l'unique four qu'ils se partagent en alternance. Mais à partir de 1845, M. Troude décide de construire un nouveau four de cuisson, afin de ne plus être dépendant de ce rythme d'utilisation.

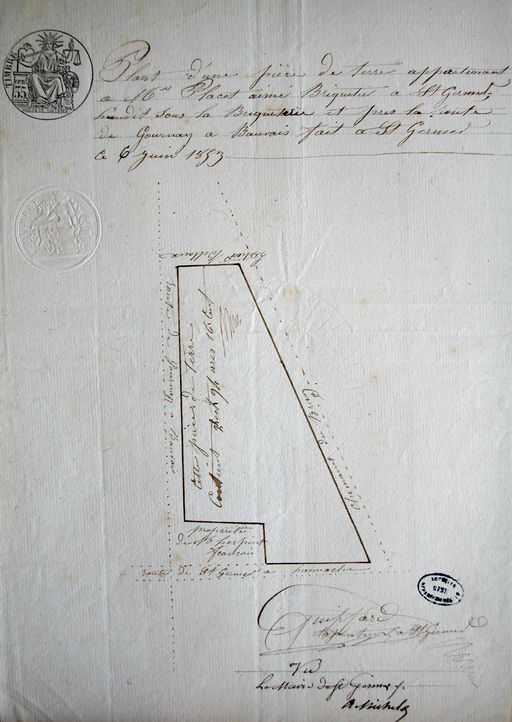

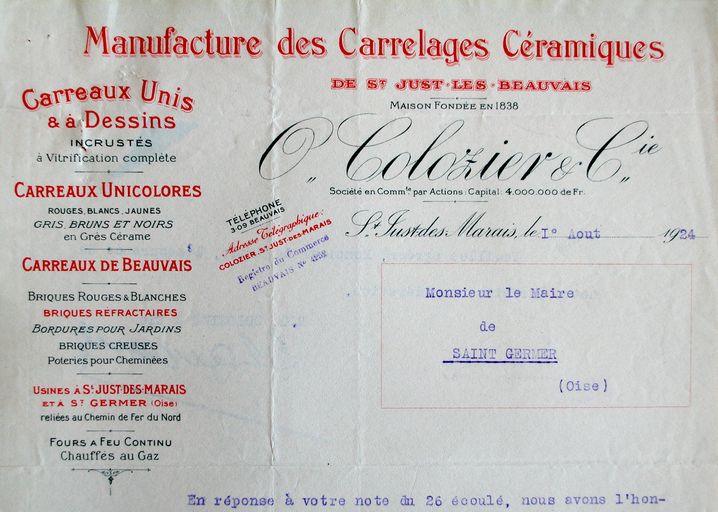

En 1853, suite à une licitation, Aimé Placet forme une nouvelle entreprise et fait construire à son tour une nouvelle briqueterie juste à côté de la précédente. La nouvelle briqueterie est autorisée par arrêté préfectoral du 14 septembre 1853. En 1902, l´ancienne briqueterie est convertie en usine de carreaux céramiques dirigée par Émile Lecourt et M. de Maulde. Ce dernier dirige également l´usine des Landrons à Blacourt. Il est probable qu'à cette même époque est construit le four de cuisson Hoffmann qui a demeuré jusque dans les années 1980. L´entreprise Lecourt & Mauldre est alors spécialisée dans la fabrication de carreaux rouges, de briques de parement et de briques creuses. En février 1908, l´établissement est repris par M. Colozier, propriétaire de l´usine de carreaux de Saint-Just-des-Marais (actuellement commune de Beauvais) fondée en 1838.

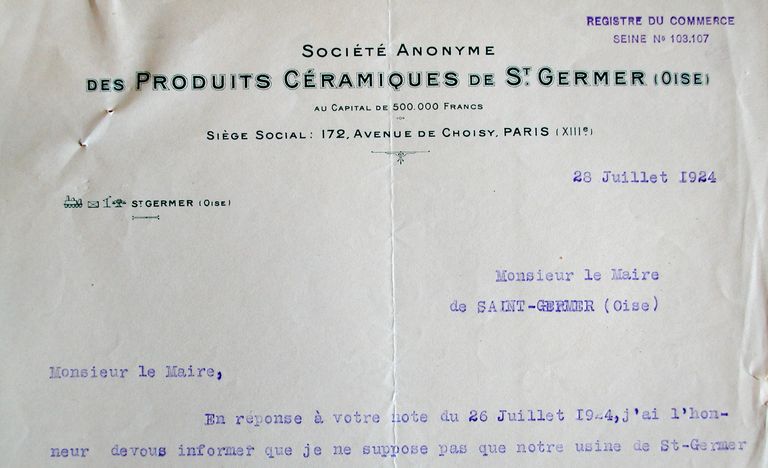

En 1924, il apparaît sous la raison sociale de S.A. des Produits Céramiques de Saint-Germer, avec un capital de 500.000 F. Le site est alors dirigé par Henri de Maulde et possède son siège social 172, avenue de Choisy à Paris. La production se développe jusque 1950. En 1964, l´établissement est racheté par un groupement d'actionnaires réfugiés d'Afrique du Nord dirigé par M. Kriquy. Ce dernier exploite l'usine de Saint-Germer pour la production de briques creuses. Il entreprend également la modernisation du site, notamment par l'installation de séchoirs rapides de type Univelox. En 1967, Philippe Boulanger, héritier de la célèbre usine de carreaux Boulanger à Auneuil, prend la suite pour établir une tuilerie. Les investissements engagés par le groupe ECBA (Établissement Céramique du Beauvaisis et d'Auneuil) sont alors considérables. Avec son nouveau four tunnel, long de 80 m sur 4,50 m de large et 2 m de haut, l'usine est considérée comme l'une des plus modernes d'Europe en 1970.

Mais en 1976, ECBA est contraint de déposer le bilan. Le site industriel de Saint-Germer est racheté en 1978 par Huguenot-Fénal, filiale de la Compagnie de Mokta. À partir de 1979, le projet d'une nouvelle usine se dessine. Les anciens bâtiments sont entièrement rasés pour laisser place à de nouveaux bâtiments dans les deux années qui suivent. En mai 1981 a lieu le redémarrage de la production. Depuis cette date, la production ne cesse de croître, réclamant la construction d'unités de productions supplémentaires. De nouveaux ateliers, associés à une partie réservée à la direction et à la gestion administrative de l'usine, viennent alors compléter l'existant en 1995. Ces dernières constructions, confiées à l'architecte Alain Desgroux, de Sèvres, sont récompensées en 1996 par l'attribution du prix Chambiges, décerné par le Conseil général de l'Oise pour la meilleure architecture industrielle de l'année. Depuis*, l'usine dirigée par Jacques Dewulf, est passée sous la raison sociale Imérys Toitures. Enfin, en 2000, le site est encore renforcé d'une unité de production supplémentaire.

*. Le dossier est écrit en 2005 et n'a pas été mis à jour depuis.

Forme motrice, machines et production :

En 1830, la production est estimée à dix fournées annuelles de 250 000 tuiles, 200 000 briques et autant de carreaux vendus dans les environs proches. Au début du XXe siècle, l'usine est équipée d'un four de cuisson de type Hoffmann. En 1967, est construit un four à feu fixe ou four-tunnel de 80 m de long. Actuellement (2005), l'usine comprend trois fours-tunnels alimentés au gaz et gérés par ordinateur. La production annuelle passe de 60.000 tonnes en 1981 à 142.500 tonnes en 1995 pour atteindre aujourd'hui 220.000 tonnes. L'usine de Saint-Germer réalise ainsi 9 % de la production nationale de tuiles. Le groupe Imérys, première entreprise nationale de cette production, détient en 2005 44 % des parts de marché.

Évolution des effectifs et approche sociale :

Vers 1830, l´usine emploie 4 hommes, 2 femmes, 2 enfants. En 1981, l'usine emploie 70 personnes. En 1995, l'effectif passe à 130 salariés, puis à 160 en 2000.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle, 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e moitié 20e siècle

-

Dates

- 1676, daté par source

- 1845, daté par source

- 1853, daté par source

- 1902, daté par source

- 1908, daté par source

- 1964, daté par source

- 1967, daté par source

- 1981, daté par source

- 1995, daté par source

- 2000, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par tradition orale

Site desservi par un embranchement ferroviaire, désormais inutilisé. Carrière d'exploitation à proximité du site de production. Tous les ateliers sont construits en brique ou en parpaings de béton recouverts d'un essentage de tôles nervurées. Ils comportent une structure métallique apparente supportant les toits en tuile mécanique, à longs pans et pignons couverts. Les bureaux, attenants aux ateliers, sont dotés d'un étage carré.

-

Murs

- brique

- béton

- essentage de tôle

- parpaing de béton

-

Toitstuile mécanique

-

Étages1 étage carré

-

Couvertures

- toit à longs pans

- pignon couvert

-

Énergies

- énergie thermique

- énergie électrique

- produite sur place

- achetée

-

Statut de la propriétépropriété privée

Attribution du prix Chambiges, décerné par le Conseil général de l'Oise pour la meilleure architecture industrielle de l'année 1996. Architecte Alain Desgroux.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Oise. Série M ; Mp 2542. Établissements insalubres et dangereux. Saint-Germer-de-Fly,1839-1940.

Saint-Germer-de-Fly (1839-1940).

Bibliographie

-

THIBAULT, André. L'industrie et le département de l'Oise. Ms dact, 1994.

p. 37.

Documents figurés

-

Plan d´intendance de la commune de Saint-Germer-de-Fly, levé par Grison, 2 mai 1782 (AD Oise ; 1 Cp 115/1).

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France