Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- opération ponctuelle, Lycées de la région Hauts-de-France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Douaisis Agglo - Douai

-

Commune

Douai

-

Adresse

133 rue Saint-Vaast

,

rue Saint-Benoît

-

Cadastre

2022

CR1

501

-

Précisions

-

Dénominationscollège, lycée

-

AppellationsSaint-Grégoire, Saint-Edmund, lycée de jeunes filles, Jean-Baptiste Corot

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

Le collège des Bénédictins anglais (1603-1903)

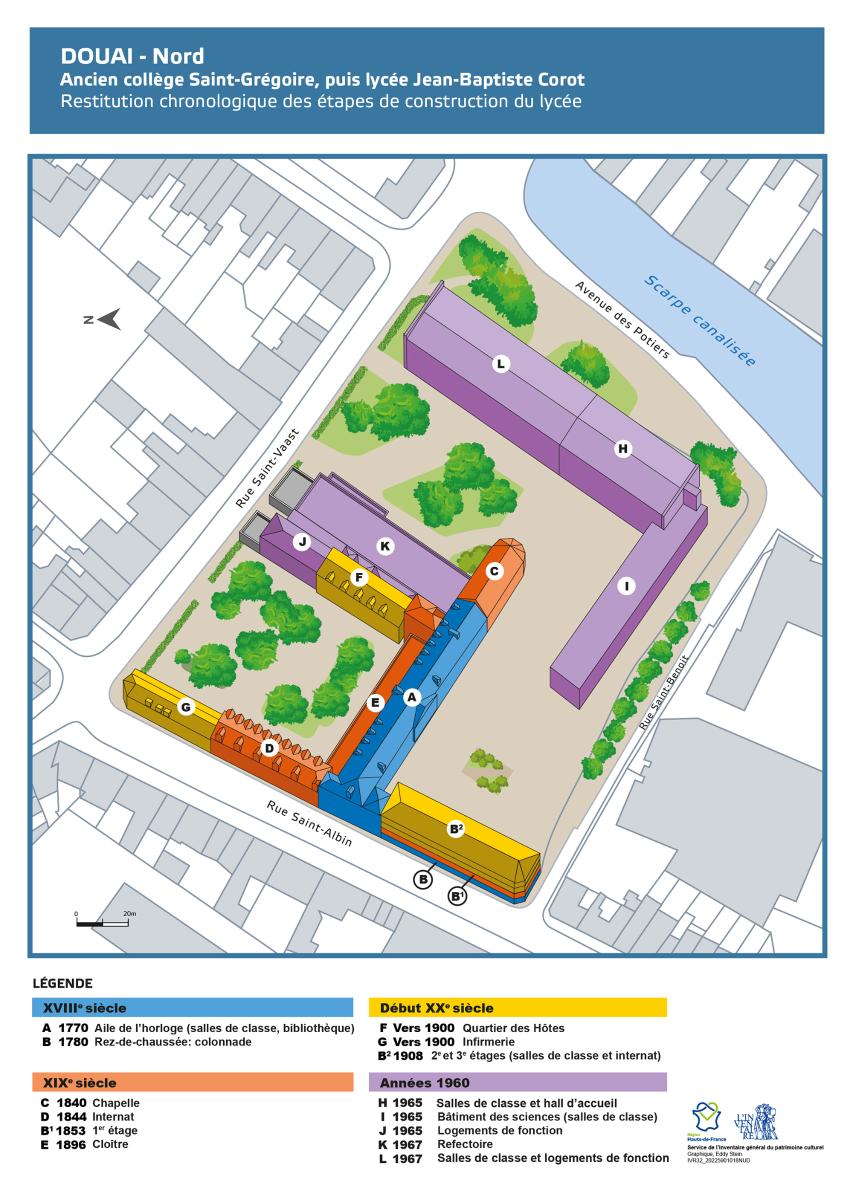

L'aile de l'Horloge est construite à l'emplacement de la première maison donnée aux Bénédictins en 1603.

Entre 1648 (plan de Douai de Joan Blaeuw) et 1710 (date du plan-relief), un bâtiment rectangulaire s’appuyant sur le collège Saint-Vaast et se développant jusqu’à la rue Saint-Albin est construit. Une extension, perpendiculaire au corps principal, donne à l’arrière du bâtiment sur un jardin. Aucun document ne permet à ce jour de préciser davantage la fourchette chronologique encadrant la construction de ce bâtiment.

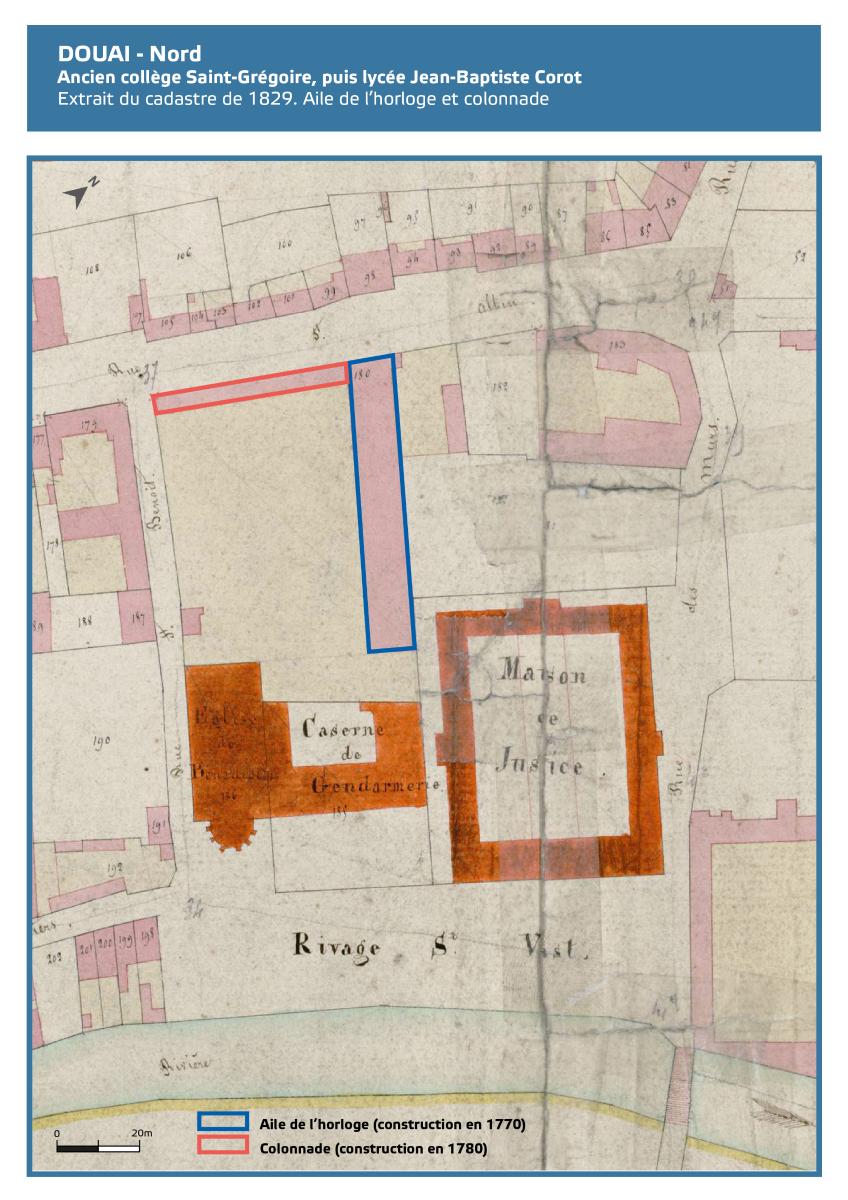

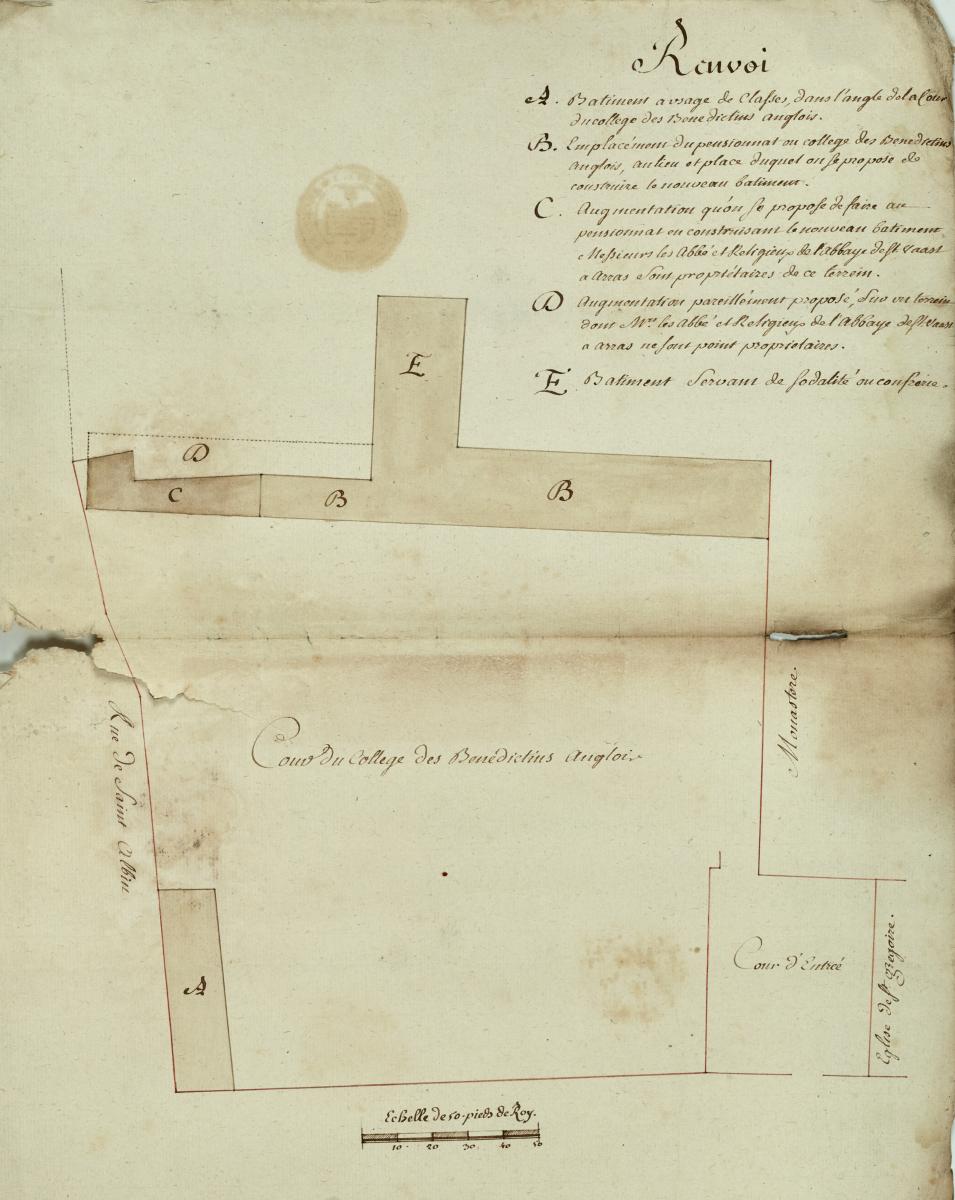

En 1770, grâce au soutien financier des familles anglaises, la communauté bénédictine fait construire à l’emplacement du premier, édifié à la fin du XVIIe siècle (AD Nord, 23D1), un grand bâtiment de style classique. Il est appelé "aile de l’horloge". Selon la description qui en est donnée en 1796 par l’architecte chargé d’établir un projet de caserne s’appuyant sur le bâtiment, "ses murs portent jusqu’à quatre pieds d’épaisseur en maçonnerie et le rez-de-chaussée est voûté" (AD Nord, 66J1016). Il est construit en "briques rouges et pierres blanches, spacieux et bien disposé, précédé d’une vaste cour plantée d’arbres et suivi d’un beau jardin" (CRÉPIN, 1861).

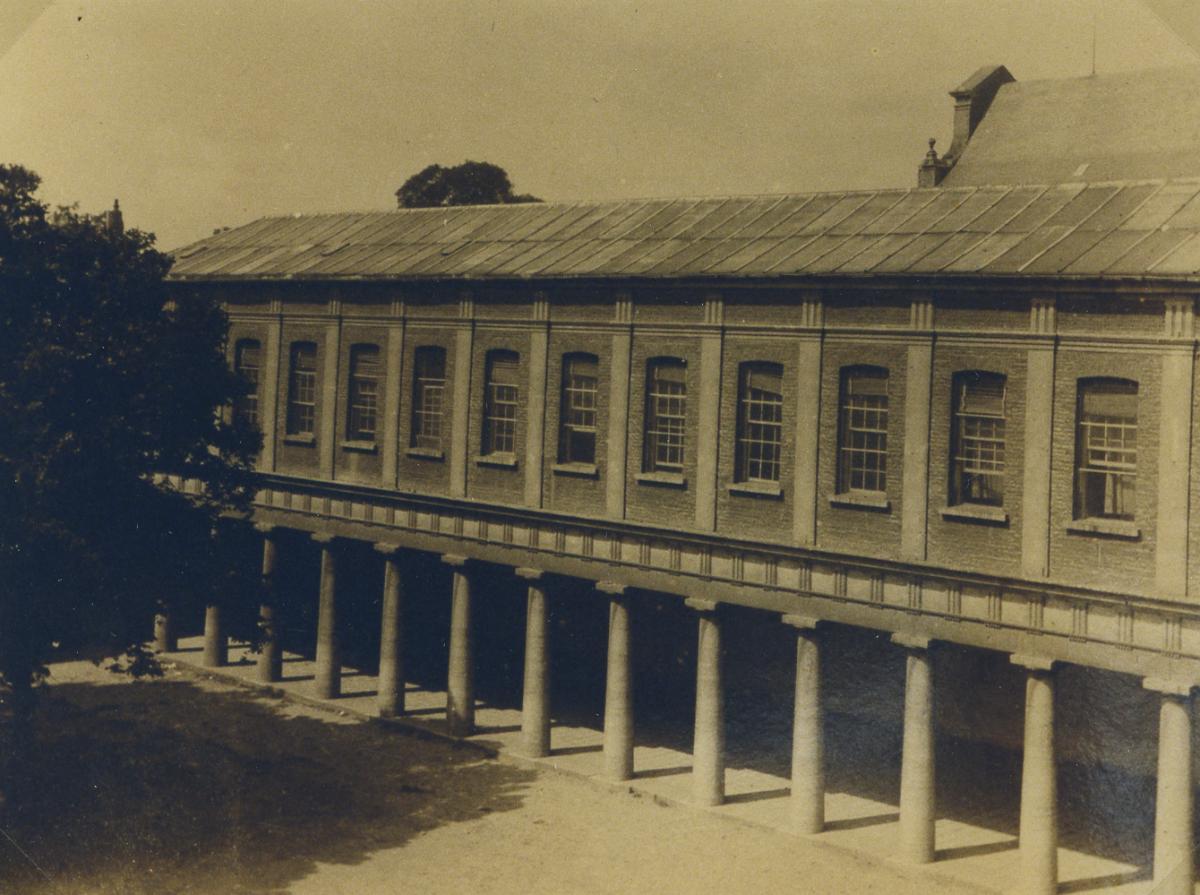

Il est complété dix ans plus tard, en remplacement d’une petite brasserie et d’une basse-cour situées le long de la rue Saint-Albin (AD Nord, 23D1) par un préau avec colonnade. Il faut un an pour achever les vingt colonnes de style dorique en granit (Trois siècles de présence britannique à Douai, 2021). Un dessin de Robaut, réalisé d'après nature en 1835, montre la colonnade dans son état d'origine.

Entre 1798 et 1816, date du retour des moines, les bâtiments du collège accueillent successivement une filature, un dépôt de cloches et la fonderie destinée à les transformer en munitions, une fabrique de sucre de betterave et des logements. Mais ils ne deviendront jamais biens nationaux et ne seront ainsi ni vendus ni démantelés.

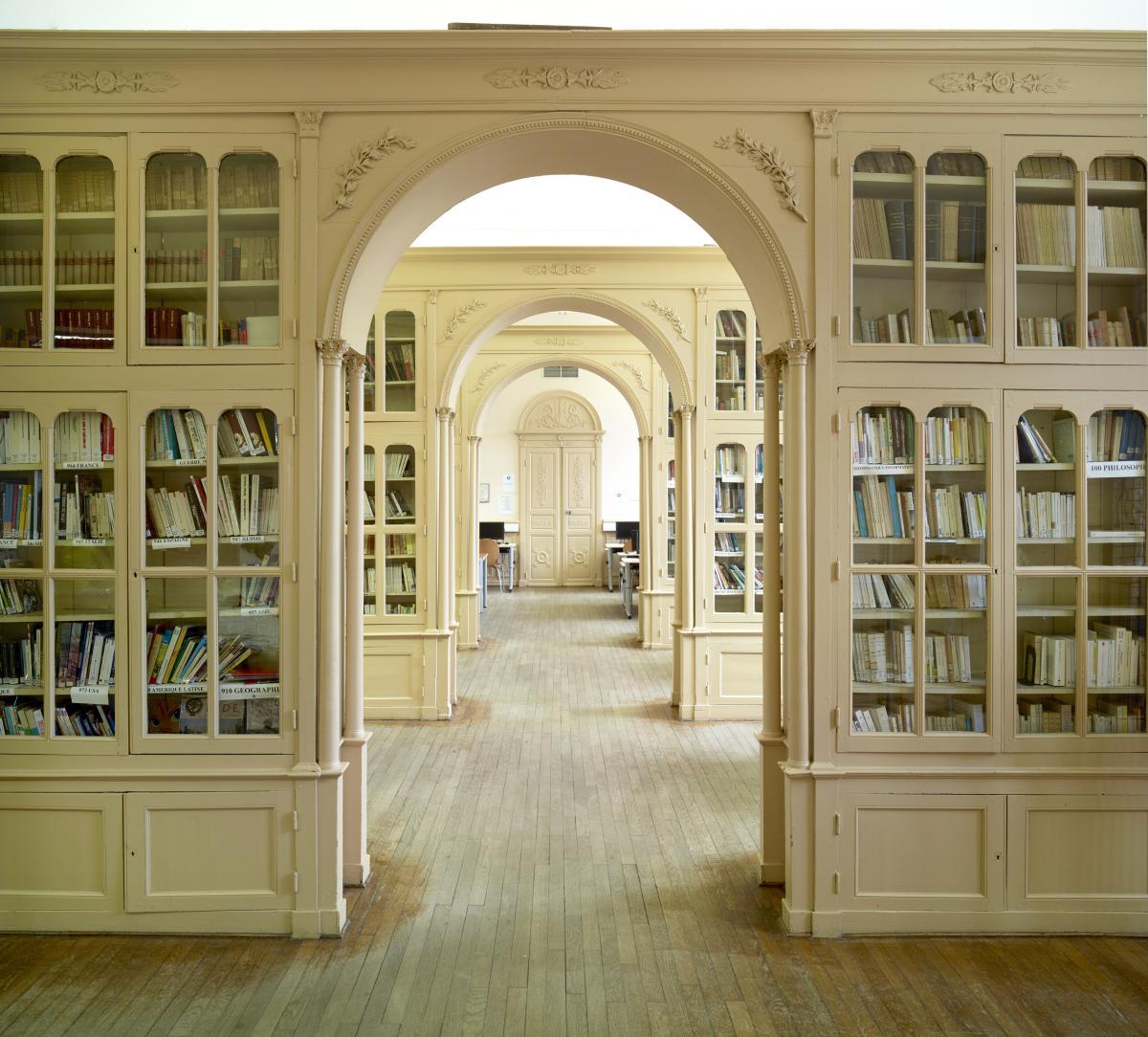

À leur arrivée, les moines remettent en état l’intérieur des bâtiments et consacrent le rez-de-chaussée de l’aile de l’Horloge à la bibliothèque. Le mobilier immeuble par destination, de style empire, est toujours celui mis en place par les Bénédictins en 1816.

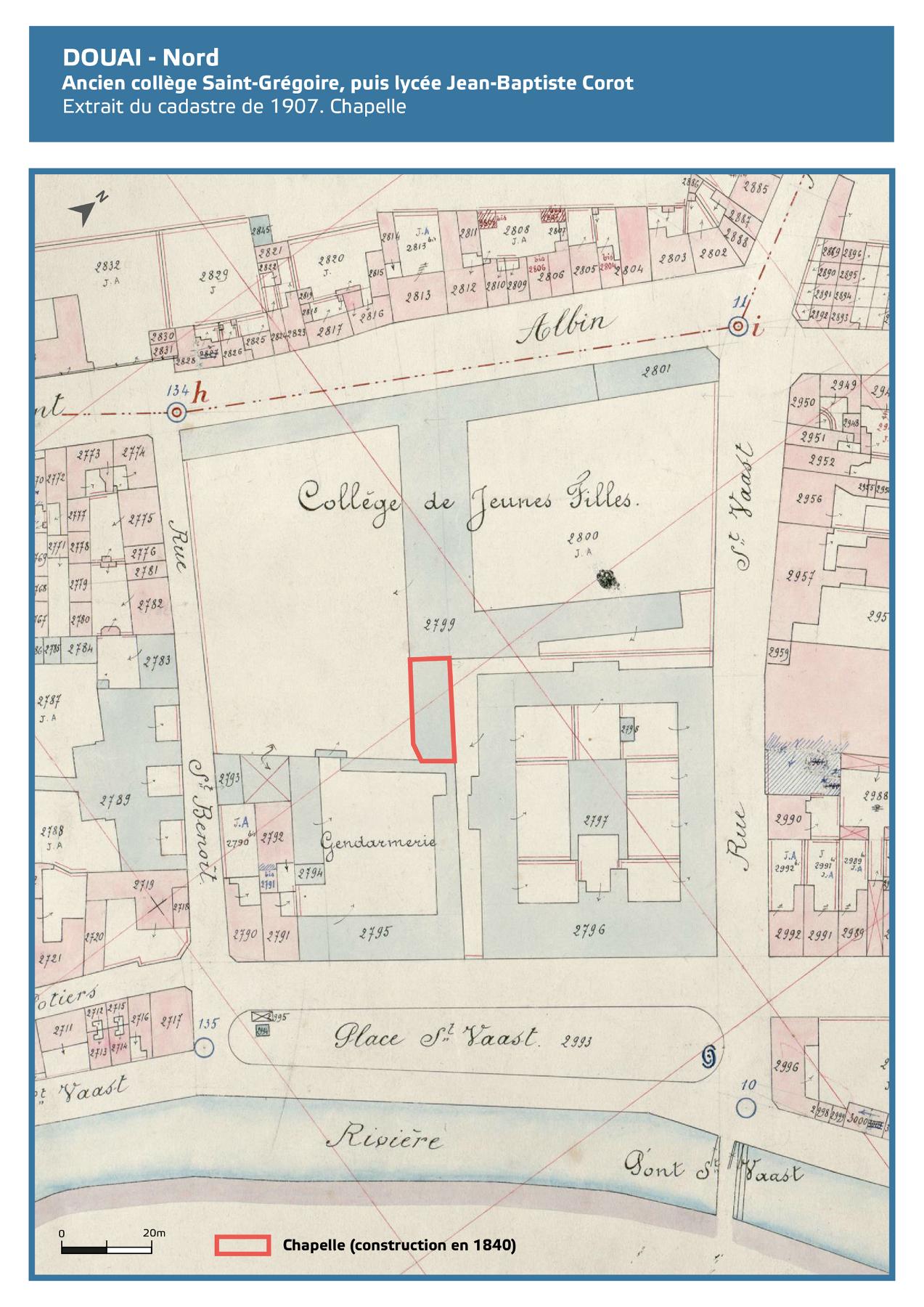

En 1843, le bâtiment est prolongé vers la gendarmerie (construite à la fin du XVIIIe siècle) par la chapelle construite par Pugin et dédiée au roi martyr saint Edmund. À cette occasion, les Bénédictins font élever au sommet de la travée centrale de l’aile de l’Horloge un clocheton surmonté d’une flèche décorée d’une couronne, symbole de ce roi.

Entre 1832 et 1844 (AC Douai, plans 2M13 et 4A2222), une aile supplémentaire est construite le long de la rue Saint-Albin. Elle est symétrique à l’aile de la colonnade par rapport à l’aile de l’Horloge mais ne compte que deux niveaux et un étage d'attique.

En 1853, un étage est construit au-dessus de la colonnade afin d’accueillir les élèves toujours plus nombreux.

En 1896, une galerie fermée formant cloître vient doubler l’aile de l’Horloge côté jardin. Elle est décorée d’un plafond à caissons offert par Lord Granville Word (Trois siècles de présence britannique à Douai, op. cit.).

Peu après l’achèvement du cloître et avant 1903, date du départ des Bénédictins, une nouvelle aile est bâtie en retour d’équerre à l’extrémité est de l’aile de l’Horloge. Elle apparaît encore en travaux sur une photographie ancienne où le cloître est déjà bâti. Appelée "quartier des hôtes", son élévation est similaire à celle de l’aile qui lui fait face le long de la rue Saint-Albin.

Enfin, à cette même période, une dernière partie est rajoutée à l'extrémité nord de l'aile sur la rue Saint-Albin. Elle figure sur une photographie antérieure à 1903 ainsi que sur le cadastre établi en 1907, où l'on voit qu'elle a remplacé de petites maisons.

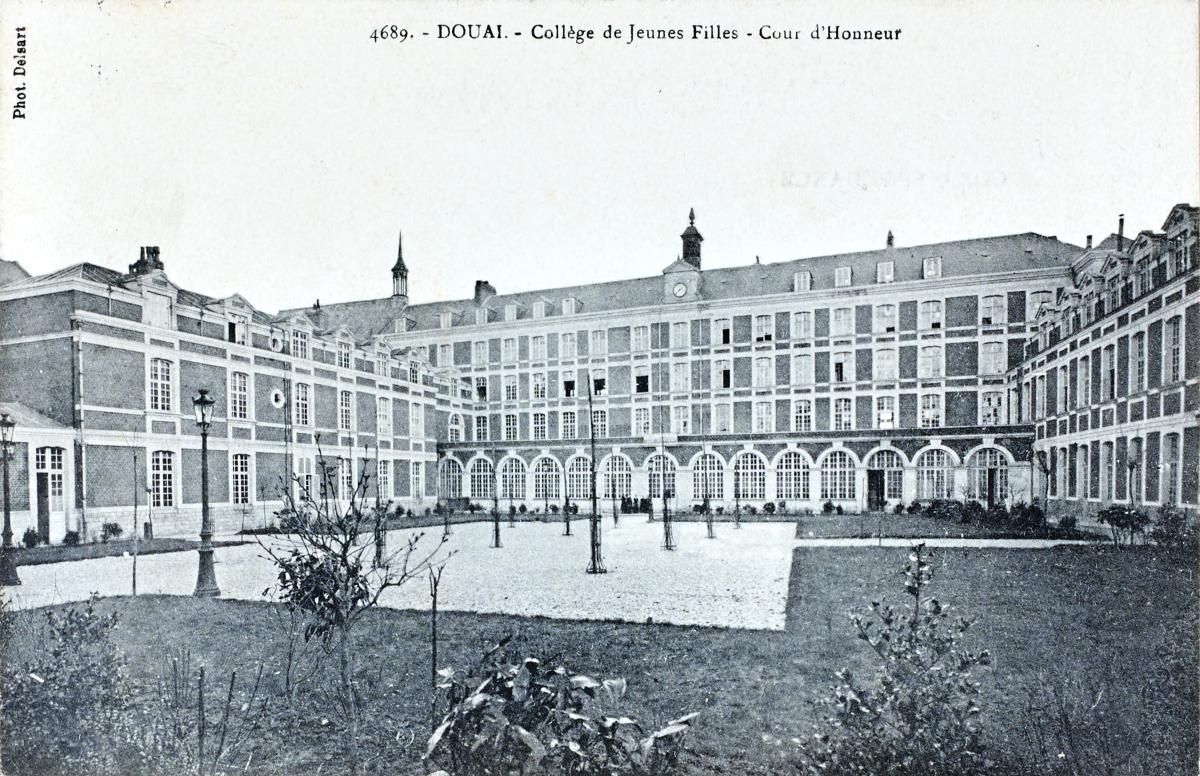

Le collège de jeunes filles (1903-1947)

En octobre 1903, la ville de Douai rachète l’établissement pour la somme de 280 000 francs afin d’y établir un collège de jeunes filles. Il faut y mener "un rajeunissement complet de l’intérieur dont l’état de décrépitude est manifeste et [y] adjoindre des salles d’études" (délibération du conseil municipal du 29 octobre 1903, AD Nord, 2O176/397). La réfection des toitures et des façades et l’aménagement intérieur coûtent à eux seuls 203 000 francs (Rapport du ministère sur le projet de collège de jeunes filles, AD Nord, 2O176.397). Quelques espaces changent également de fonction, en particulier le cloître qui sert désormais de hall d’honneur. Le changement d’affectation est l’occasion de décorer, côté cour comme côté jardin, le fronton de la partie centrale de l’aile de l'Horloge de motifs républicains que sont les couronnes et les branches de chêne. La première rentrée a lieu le 17 octobre 1904.

En mars 1906, pour répondre au succès de l’établissement, le conseil municipal vote l’agrandissement du collège. La décision est prise de remplacer le préau couvert le long de la rue Saint Albin par un internat. La nouvelle aile, dont les élévations sont identiques à celles de l’aile de l’Horloge, est achevée en 1908. Un écusson avec cette date est toujours visible sur le bâtiment à l’angle des rues Saint-Albin et Saint-Benoît. Elle est due à l'architecte de la ville Henri Sirot.

Pendant la Première Guerre mondiale, les bâtiments ne subissent aucun dégât important. Seules des vitres brisées et des dégradations dans les espaces intérieurs sont à déplorer. Il faut cependant attendre 1921 pour que la restauration des dortoirs et du réfectoire soit achevée.

En 1938, le peintre Tellier décore le hall d’honneur de deux grandes huiles sur toile.

La Seconde Guerre mondiale épargne de nouveau les bâtiments. Seule une partie de la toiture est endommagée par une bombe en août 1944. Elle est refaite en ardoise en 1949.

Les travaux d'agrandissement du lycée dans les années 1960 ne concernent pas l'architecture de cette aile, dans laquelle seuls des aménagements intérieurs seront menés.

-

Dates

- 1611, daté par source

- 1770, daté par source

- 1840, daté par source

- 1853, daté par source

- 1896, daté par source

- 1908, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Sirot Henri, Fernandarchitecte signatureSirot Henri, FernandCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Henri Fernand Sirot est un architecte français né à Valenciennes le 25 avril 1869 et décédé à Douai le 22 avril 1951.

Il démarre sa formation aux Écoles académiques de Valenciennes. Il intègre l'École des beaux-arts de Paris en tant qu'élève de Jules André et de Constant Moyaux. Il obtient le premier second grand Prix de Rome en mars 1892.

Installé à Douai, il est professeur d'architecture aux Écoles académiques de la même ville de 1899 à 1929. Il est également à partir de 1900, l'architecte agréé des Communes et des Établissements publics du département du Nord puis à partir de 1902 architecte de la Ville de Douai, poste qu'il conserve jusqu'en 1927.

(source : Agorha : https://agorha.inha.fr/ark:/54721/48cda8b2-da5d-4b1a-ba3d-cb3edf9ac0e4, consultée le 22 juin 2022)

-

Auteur :

L'aile de l'Horloge et ses extensions sont construites sur la partie nord-ouest de l'îlot occupé par le lycée.

Depuis la cour des élèves : l'aile de l'Horloge et l'extension de 1908

Les deux bâtiments sont perpendiculaires l'un à l'autre. La liaison est assurée par un petit bâtiment d'une travée, en retrait par rapport à l'extension de 1908.

Tous présentent une élévation similaire et semblent ne former qu'un seul ensemble stylistique :

- ils comptent quatre niveaux reposant sur un soubassement en grès ;

- ils sont couverts par une toiture à longs pans et croupes, en ardoise pour l'aile de l'Horloge, et en zinc pour l'extension de 1908, matériau qui recouvre également la toiture en pavillon de la travée de liaison ;

- un bandeau mouluré sépare chaque niveau de façade. L'élévation s'achève par une corniche moulurée en pierre calcaire ;

- le chambranle des baies est en pierre. De forme légèrement cintrée, elles reposent sur un appui débordant mouluré et leur linteau est décoré d'une agrafe. Les baies sont séparées par des trumeaux et des pleins-de-travées en brique enduite ;

- des pilastres engagés en pierre traités en bossage continu séparent les différentes parties de la façade et en marquent les extrémités.

L'aile de l'Horloge compte quatorze travées réparties autour d'un avant-corps de trois travées. Cinq travées encadrent l'avant-corps. Elles sont séparées des travées suivantes, une à gauche et trois à droite, par un pilastre engagé en pierre.

L'avant-corps, entièrement en pierre de taille de grand appareil, est couronné d'un fronton avec retour dont le tympan est décoré d'une horloge au centre d'une couronne et de branches de chêne. Ses deux premiers niveaux sont traités en bossage continu tandis que pour les deux derniers, les baies sont séparées par des pilastres ioniques engagés. Au-dessus du fronton, la toiture porte un clocheton carré couvert par un bulbe portant une girouette.

L'extension de 1908, qui compte seize travées, ne possède ni avant-corps central ni fronton, mais les trois travées au centre de la façade sont mises en valeur par leur encadrement de pilastres engagés en pierre.

Depuis la cour d'honneur : l'aile de l'Horloge, le quartier des hôtes, les extensions de 1832-1844 et 1903

La façade sur la cour d'honneur de l'aile de l'Horloge est presque identique à celle sur la cour des élèves. On y retrouve les mêmes matériaux, les mêmes fenêtres légèrement cintrées, les mêmes bandeaux en pierre pour séparer les différents niveaux de façade... Cependant, il n'y a ici aucun pilastre engagé séparant des groupes de travées, la toiture est percée de nombreuses lucarnes et la travée centrale est surmontée d'une lucarne-fronton décorée d'une horloge dans une couronne de branches de chêne. L'entablement sous le fronton porte le texte "anno 1904" qui correspond à la date de transformation du couvent des bénédictins en lycée de jeunes filles. Enfin, le rez-de-chaussée est doublé par le bâtiment de l'ancien cloître (actuel CDI). D'un seul niveau, couvert par un toit terrasse, il est percé de quatorze grandes baies jumelées en plein cintre. Cinq d'entre-elles accueillent des portes-fenêtres. Le soubassement, les allèges et les chambranles des baies ainsi que le cordon sous la corniche sont en pierre calcaire. Les écoinçons entre les baies sont en brique.

Bien que comptant un nombre de travées différent - onze pour le bâtiment de 1832-1844 longeant la rue Saint Albin mais six pour le quartier des hôtes -, ils présentent tous deux la même élévation : un soubassement en grès, un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage attique. Chaque travée s'achève par une lucarne à fronton triangulaire dont le tympan est rempli en brique. Les baies des lucarnes sont à linteau droit, tandis que celles des autres niveaux sont légèrement cintrées, comme le sont celles de l'aile de l'horloge. Le premier et le second niveau sont séparés par un cordon mouluré en pierre, tout comme le second niveau et l’étage attique. La pierre est également utilisée pour les chambranles des baies. Les pleins de travée et les trumeaux sont en brique. Le quartier des hôtes ne comporte aucune porte en façade.

L'extrémité nord de l'aile sur la rue saint Albin est construite entièrement en brique, y compris le cordon séparant les deux niveaux et la corniche. Seuls les appuis des baies sont en pierre (refaits en béton pour les plus récents). Le bâtiment, construit sur un soubassement en grès, est couvert par une toiture à longs pans percée de lucarnes et s'achevant par une croupe polygonale. Le rez-de-chaussée est bordé sur toute sa longueur par une véranda.

Depuis la rue Saint-Albin : les extensions de 1908, 1832-1844 et 1903

Sur la rue Saint-Albin, la façade du bâtiment construit en 1908 compte vingt travées. Elle reprend les élévations des façades sur cour : quatre niveaux sur un soubassement en grès, chambranles des baies en pierre blanche avec appui mouluré et agrafe sur le linteau, trumeaux et pleins de travées en brique, bandeau séparant les niveaux et corniche moulurée achevant l'élévation, utilisation de pilastres engagés en pierre traités en bossage continu pour rythmer la façade. La partie de la façade correspondant à la jonction avec l'aile de l'Horloge comporte trois travées de baies aveugles, mais ni les hauteurs de baies ni les bandeaux ne sont alignés avec le reste de l'aile ou avec le bâtiment édifié entre 1832 et 1844 qui se situe dans le prolongement.

Ce dernier bâtiment ne compte que deux niveaux surmontés par un étage attique couvert d'une toiture à longs pans en zinc percée de lucarnes. Il est plus bas que l'aile construite en 1908. Cependant, la corniche sous l'étage attique est à la même hauteur que l'appui des baies du troisième niveau de l'aile de 1908 et le bandeau séparant le premier du deuxième niveau est à une hauteur identique sur les deux parties de la façade. L'impression de rupture est due aux trois travées aveugles achevant l'aile de 1908 avec lequel le bâtiment de 1832-1844 est jointif et dont l'élévation diffère du reste de l'aile. Les baies, les bandeaux et la corniche en pierre sont identiques à ceux de l'aile de l'Horloge, de même que les pleins de travées et les trumeaux en brique. Il n'y a cependant ici aucun pilastre pour scander la façade. Ce rôle est tenu par les lucarnes, positionnées toutes les deux travées. Contrairement à la façade sur la cour d'honneur, il n'y a pas de plein de travée entre le bandeau du second niveau et la corniche qui marque le début de l'étage attique.

La façade sur la rue Saint-Albin de l'extrémité nord de l'aile est identique à celle donnant sur la cour d'honneur. Une porte située sur l'angle permet d'accéder directement à l'intérieur du bâtiment.

-

Murs

- brique maçonnerie

- pierre grand appareil

- calcaire moellon

-

Toitsardoise, zinc en couverture

-

Étages3 étages carrés

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- toit en pavillon

- terrasse

-

Statut de la propriétépropriété de la région

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

-

Albums Robaut, dessins réalisés par des historiens et architectes locaux ainsi que par Félix Robaut, éditeur-lithographe, et réunis en album par ce dernier vers 1859. Bibliothèque Municipale Collections ; boite 18.

Liste des illustrations utilisées dans la notice Chapelle Saint-Edmund :

- Dessin n° 308 : Église des Bénédictins anglais, esquisse faite en 18.. au moment de sa démolition. Signé F. Robaut.

- Dessin n° 310 : Vue de l'ancienne église des Bénédictins anglais, dessin établi en 1850 d'après divers croquis faits sur les lieux, signé Félix Robaut, 1850.

- Dessin n° 311 : Vue extérieure de l'église des Bénédictins anglais rue Saint-Benoit, croquis fait d'après nature en 1825 ou 1826 par F. Robaut. Ni signé ni daté.

Liste des illustrations utilisées dans la notice Aile de l'Horloge du lycée Corot de Douai et ses extensions :

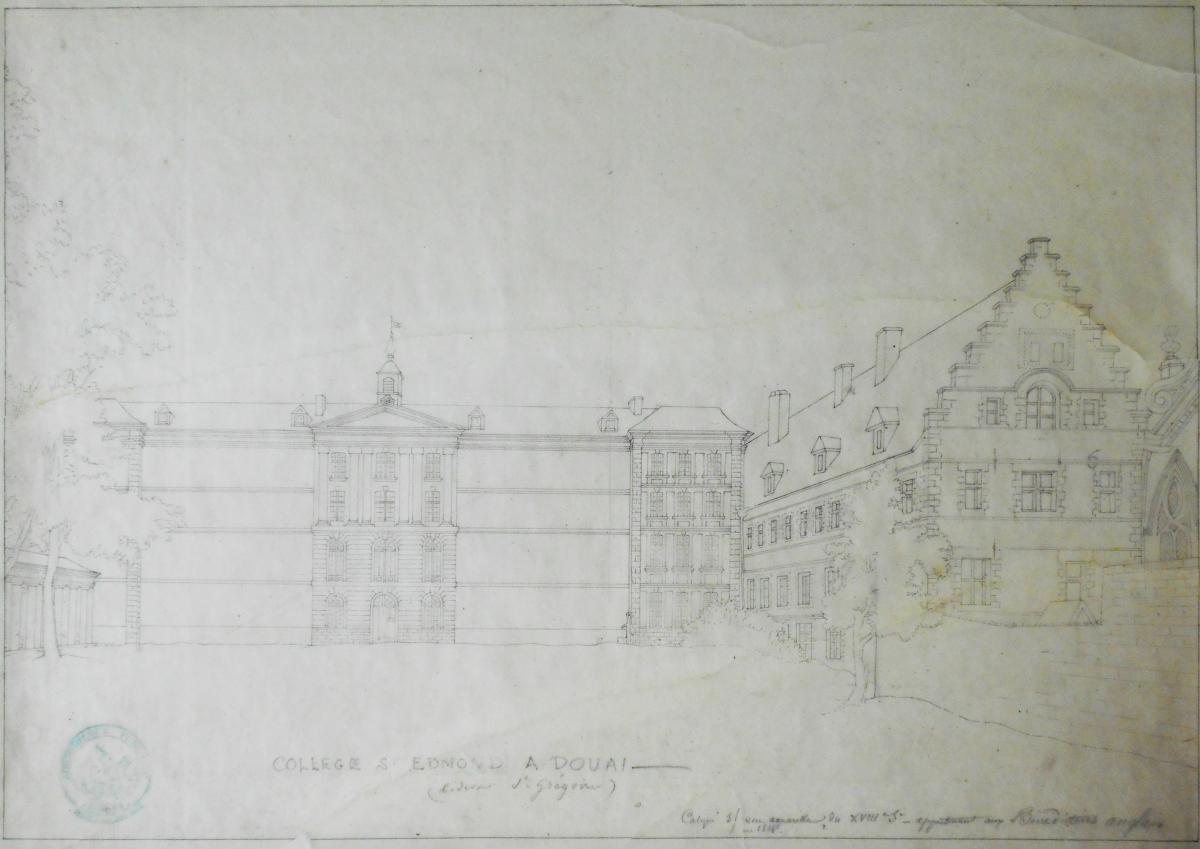

- Dessin n° 317 : St Edmund's College Doway. Signé Félix Robaut, d'après nature, 1835.

Dessins du lycée et de la chapelle entre 1780 et 1850.

Documents d'archives

-

Archives départementales du Nord. Série J ; sous-série 66J : fonds de la direction régionale du génie de Lille ; 66J1015. Collèges de Saint-Waast (collège neuf et vieux collège), an IV-1806.

- Mémoire sur le collège de Saint-Waast servant de magasin (An XI)

- Remise du vieux collège par le département du Nord au département de la Guerre (An IV)

- Procès-verbal relatif à l'Impossibilité de rien distraire du bâtiment Saint-Waast à Douay et de ses dépendances (An IV)

- Etat des réparations Indispensables aux bâtiments du vieux collège (An V)

- Remise aux Domaines du Collège Neuf de Saint-Waast en vue d'y établir une filature de coton (An XII - An XIII)

- Prétentions de propriété formées par l'administration des collèges anglais, Irlandais et écossais réunis, sur les bâtiments du vieux collège de Saint-Waast ; remise conditionnelle de ces bâtiments aux Domaines (An XIII-An XIV)

- Remise par le département de la Guerre au département du Nord d'une partie des bâtiments du vieux collège de Saint-Waast pour le casernement de la gendarmerie (1806).

-

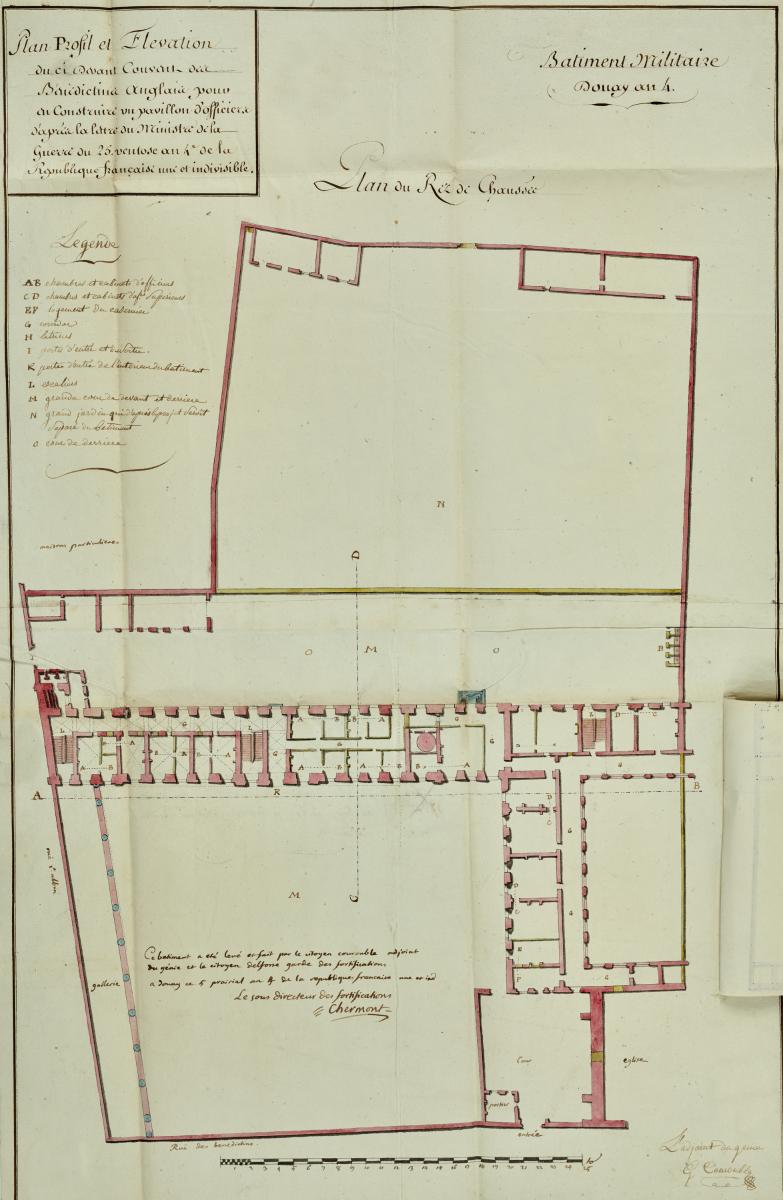

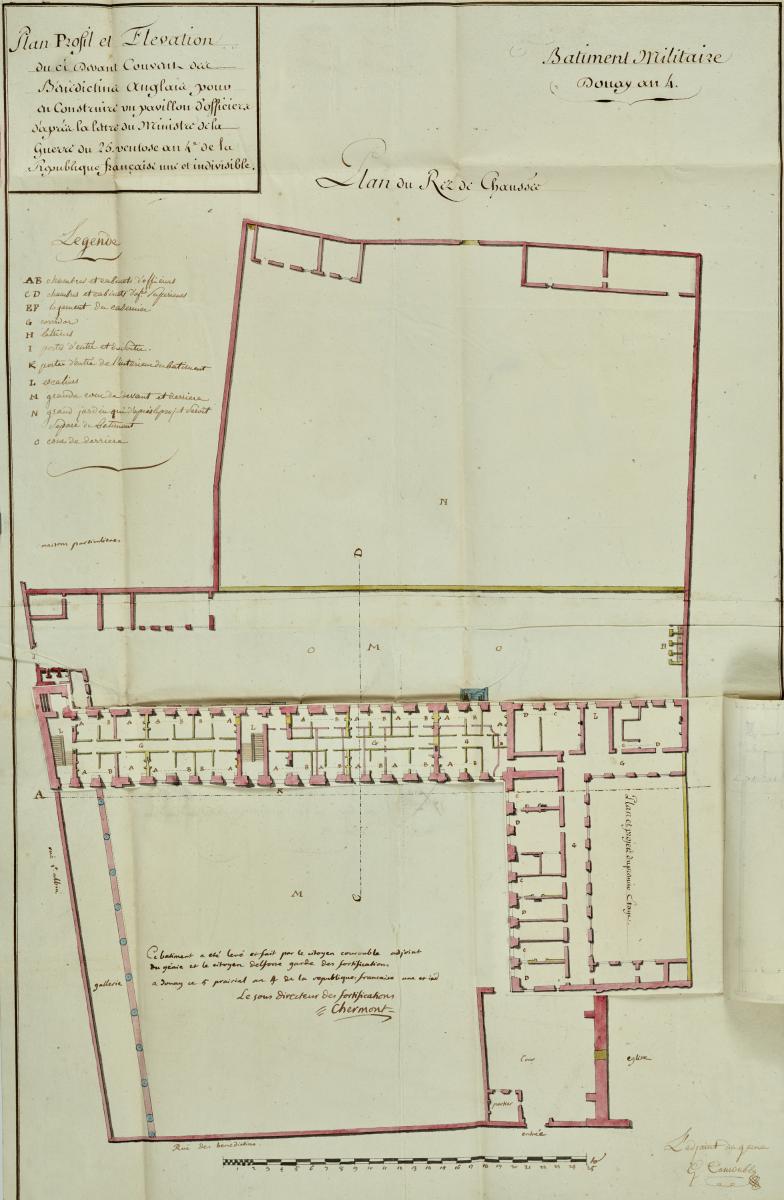

Archives départementales du Nord. Série J ; sous-série 66J : fonds de la direction régionale du génie de Lille ; 66J1016 : Couvent des Bénédictins anglais, an IV-1813 :

- constructions et réparations à faire à l'ancien couvent des Bénédictins anglais pour en faire un pavillon d'officiers : état estimatif, plans, etc. (An IV).

- Remise par l'administration militaire du bâtiment des Bénédictins anglais à l'administration des collèges anglais, Irlandais et écossais réunis (An XII-An XIII).

Illustration utilisées dans la notice :

- Bâtiment militaire, Douay, an 4 : Plan, profil et élévation du ci-devant couvent des bénédictions anglais pour construire un pavillon d'officiers d'après la lettre du ministre de guerre du 25 ventose an 4 de la République française unie et indivisible. Plan du rez-de-chaussée, avec les retombes des premier, second et troisième étage. Signé et daté, Courouble, 5 prairial an 4.

Plan du collège existant et retombes du projet d'aménagement pour les quatre étages. -

Archives départementales du Nord. Série O : Administration et comptabilité communales ; sous-série 2O : Dossiers d'administration communales ; 2O176 : Commune de Douai ; 2O176/255 : Travaux sur l'église Saint-Jacques, 1811-1823.

- acquisition de l'église Saint-Waast ou des Bénédictins anglais par la paroisse Saint Jacques.

- travaux de restauration.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Chapelle Saint-Edmund :

- Département du Nord, arrondissement de Douai, ville de Douai. Bâtiments civils, église paroissiale. Plan, coupes et élévations de l'église des Bénédictins avec les changements projetés, daté et signé par l'architecte municipal (signature illisible) le 1er février 1820.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Ancien collège Saint-Grégoire, puis collège Saint-Edmund, puis collège de jeunes filles, puis lycée Jean-Baptiste Corot de Douai :

- Plan de masse de l'existant établi par l'architecte de la commune, sans date, signature illisible.

Relevé du plan de masse du collège : plan, coupes et élévations de l'église des Bénédictins avec les changements projetés. -

[Exposition. Lycée Corot, Douai, 1965]. Sous le signe de la COOP, les élèves du lycée de Jeunes Filles racontent l'histoire de leur maison. Texte de l'exposition présentée au lycée en juin 1965. [Collectif]

Bibliographie

-

CRÉPIN, Lucien. Nouveau guide de l'étranger dans Douai, contenant la topographie et l'histoire de Douai, la description complète des monuments, suivi d'une revue des principales industries et du commerce de l'arrondissement, orné de vignettes et d'un plan de Douai. Douai : L. Crépin éditeur, 1861.

pp. 115 - 121. -

BREUX-BELAU, Réjane. Du cours secondaire au lycée : cent ans d'enseignement pour les filles à travers l'histoire du lycée J.B Corot à Douai, 1904 - 2004. Douai : Association des ancien(nes) élèves du lycée de Jeunes Filles et du lycée Corot à Douai, 2004.

-

Trois siècles de présence britannique à Douai. Douai : éd. Les Amis de Douai, 2021. [Ouvrage collectif]

pp. 19 - 23.

Documents figurés

-

Archives départementales du Nord. Série D ; sous-série 23D : fonds de la direction régionale du génie de Lille ; 1 : Couvent des Bénédictins anglais, an IV-1813 :Douai, collège des Bénédictins anglais : entretien de la sacristie, réparation de la brasserie, extension du collège, impôts et tailles, comptabilité, 1770-1787.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Plan du collège non daté et non signé. Plan présentant l’agrandissement de l'aile de l'Horloge avec les légendes des différentes parties du collège.

Plan présentant l’agrandissement de l'aile de l'Horloge avec les légendes des différentes parties du collège, vers 1770. -

Archives communales de Douai : série II : documents divers ; sous-série 22II : fonds André-Lussigny ; 22II51). Douai, collège de jeunes filles, cour d'honneur. Photographie de Delsart, après 1904. ( [classeur regroupant des illustrations réunies par André-Lussigny relatives aux couvents d'hommes, 1792-1914]

Douai, collège de jeunes filles, cour d'honneur. Photographie de Delsart, après 1904. -

AC Douai. 4M461. Lycée Corot, extension et aménagement, plans, programmes, subventions, correspondance, démolition de l'ancienne gendarmerie, de bâtiments rue des Wetz, plateau d'éducation physique rue des Wetz, remise de terrains à la Ville (ancienne gendarmerie) votée et non réalisée, 1958-1973.

Documents figurés utilisés dans la notice :

- Département du Nord, lycée de jeunes filles - Douai : avant-projet de construction d'un externat. Plans et élévations signés M. Coasnes, 4 octobre 1958.

- Département du Nord, lycée de jeunes filles - Douai : plan de masse signé M. Coasnes, 4 octobre 1958.

Plans, programmes, subventions relatifs à l'extension et à l'aménagement du lycée, 1958-1973. -

AC Douai : 676W8

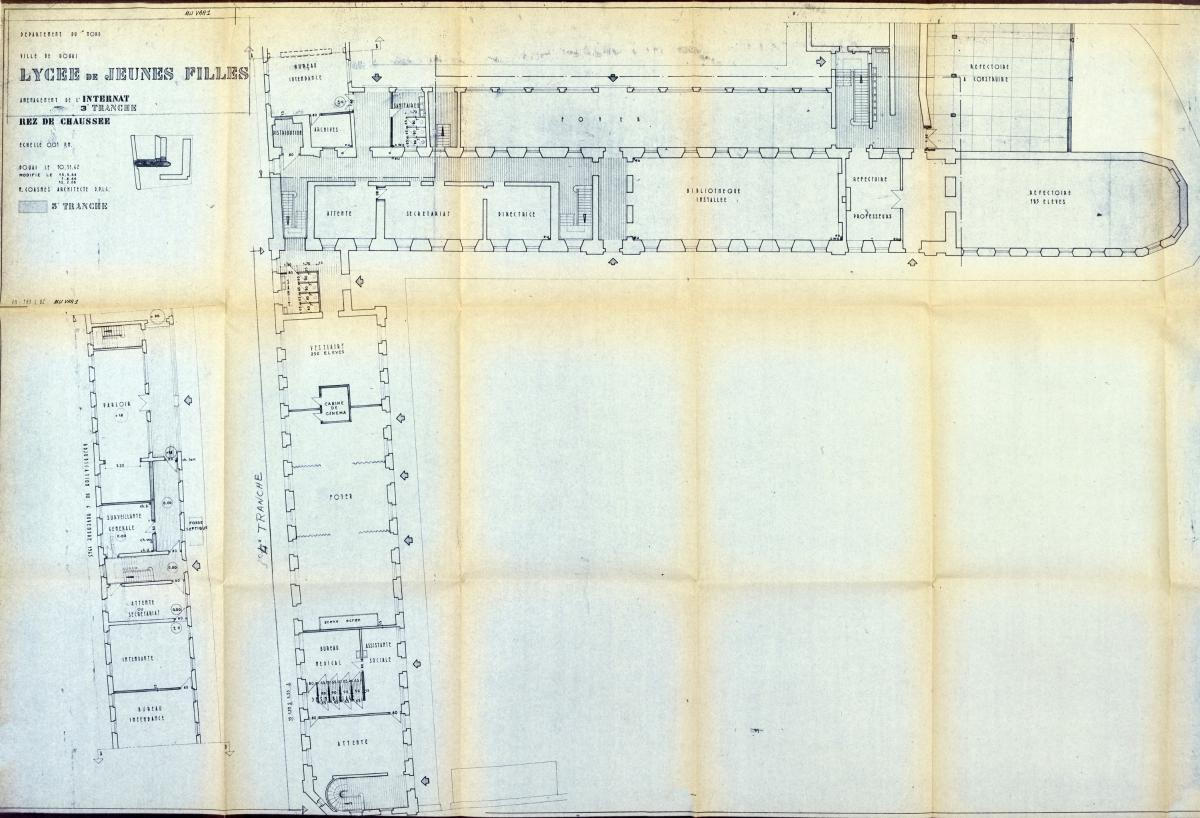

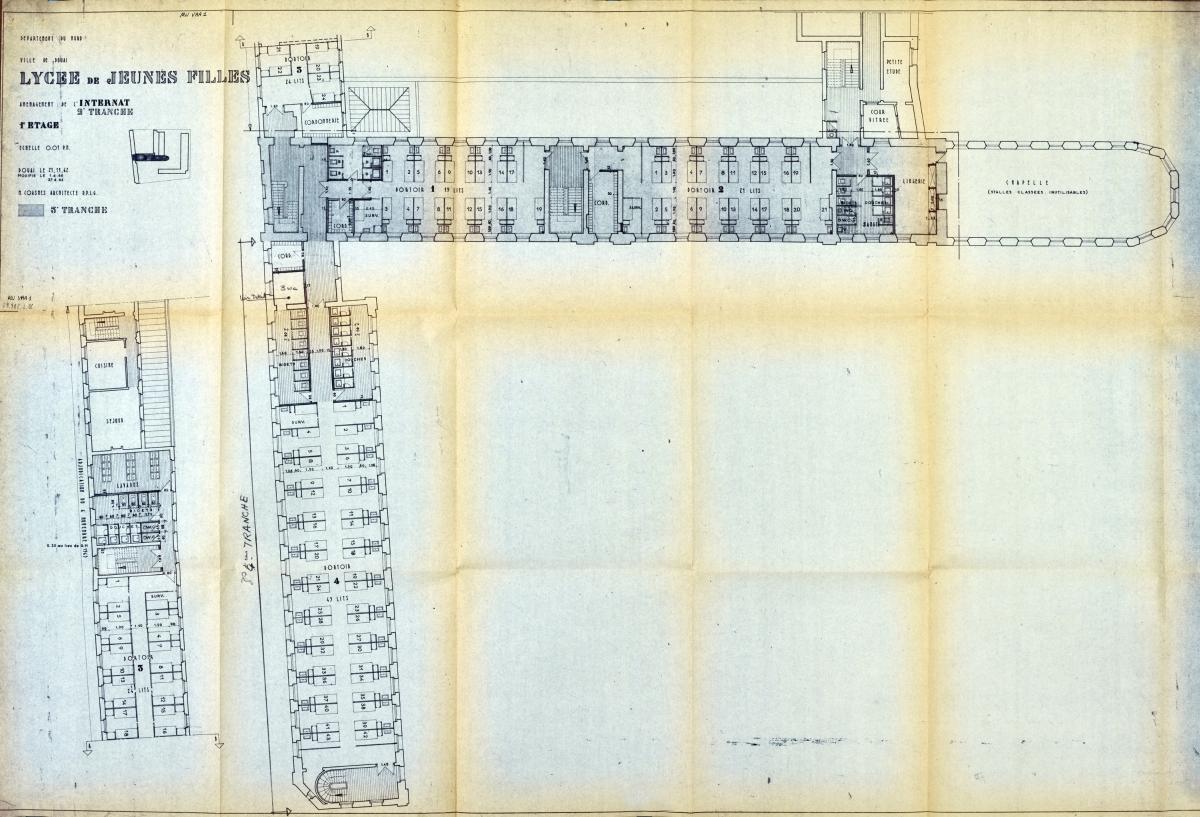

AC Douai. 676W8. Lycée Jean-Baptiste-Corot, rue Saint-Vaast, plans, 1959-1983.

- Département du Nord, ville de Douai - Lycée de jeunes filles : agrandissement de l'internat, troisième tranche. Plan du rez-de-chaussée, signé Coasnes, novembre 1962.

- Département du Nord, ville de Douai - Lycée de jeunes filles : agrandissement de l'internat, troisième tranche. Plan du premier étage, signé Coasnes, novembre 1962.

Plans d'occupation des étages de l'aile de l'horloge établis en 1966. -

Albums Robaut, dessins réalisés par des historiens et architectes locaux ainsi que par Félix Robaut, éditeur-lithographe, et réunis en album par ce dernier vers 1859. Bibliothèque Municipale Collections ; boite 47.

Liste des illustrations utilisées dans la notice Aile de l'Horloge du lycée Corot de Douai et ses extensions.

- Dessin n° 312 : Collège Saint-Edmund à Douai (ci-devant Saint Grégoire). Calque sur une aquarelle du XVIIIe siècle appartenant aux Bénédictins anglais, 1834.

Liste des illustrations utilisées dans la notice Chapelle Saint-Edmund.

- Dessin n° 316 : Church of the Benedictine college in Douay. Rue Saint-Benoit. Fac-similé réalisé par Félix Robaut en octobre 1854 d'après un dessin appartenant au collège des Bénédictins anglais à Douai.

- Dessin n°315 : restes de l'ancienne église des Bénédictins de Douai, signé Robaut, 25 octobre 1849.

Dessins du lycée et de la chapelle entre 1780 et 1850. -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Cour des élèves, aile de l'horloge et colonnade. -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Colonnade fermant le coté ouest de la cour des élèves. -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Cloître -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Quartier des hôtes -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Bureau du directeur. -

AP Lycée Jean-Baptiste Corot, Douai. Saint-Edmund's College, Douay. Album photographique par Albert Baron, entre 1880 et 1903. Les clichés ont été produits entre 1880 (date à laquelle Baron, photographe à Douai, commence son activité) et 1903 (car le titre des clichés est le nom du collège des Bénédictins anglais qui devient collège de jeunes filles en 1904).

Gymnase ouvert et bâtiment des classes. -

AP Lycée Jean-Baptiste Corot, Douai. Saint-Edmund's College, Douay. Album photographique par Albert Baron, entre 1880 et 1903. Les clichés ont été produits entre 1880 (date à laquelle Baron, photographe à Douai, commence son activité) et 1903 (car le titre des clichés est le nom du collège des Bénédictins anglais qui devient collège de jeunes filles en 1904).

La cour d'honneur (actuel jardin) vue depuis la rue Saint-Waast. -

AP Lycée Jean-Baptiste Corot, Douai. Saint-Edmund's College, Douay. Album photographique par Albert Baron, entre 1880 et 1903. Les clichés ont été produits entre 1880 (date à laquelle Baron, photographe à Douai, commence son activité) et 1903 (car le titre des clichés est le nom du collège des Bénédictins anglais qui devient collège de jeunes filles en 1904).

Extrémité nord de l'aile longeant la rue Saint-Albin depuis la cour d'honneur (actuel jardin). -

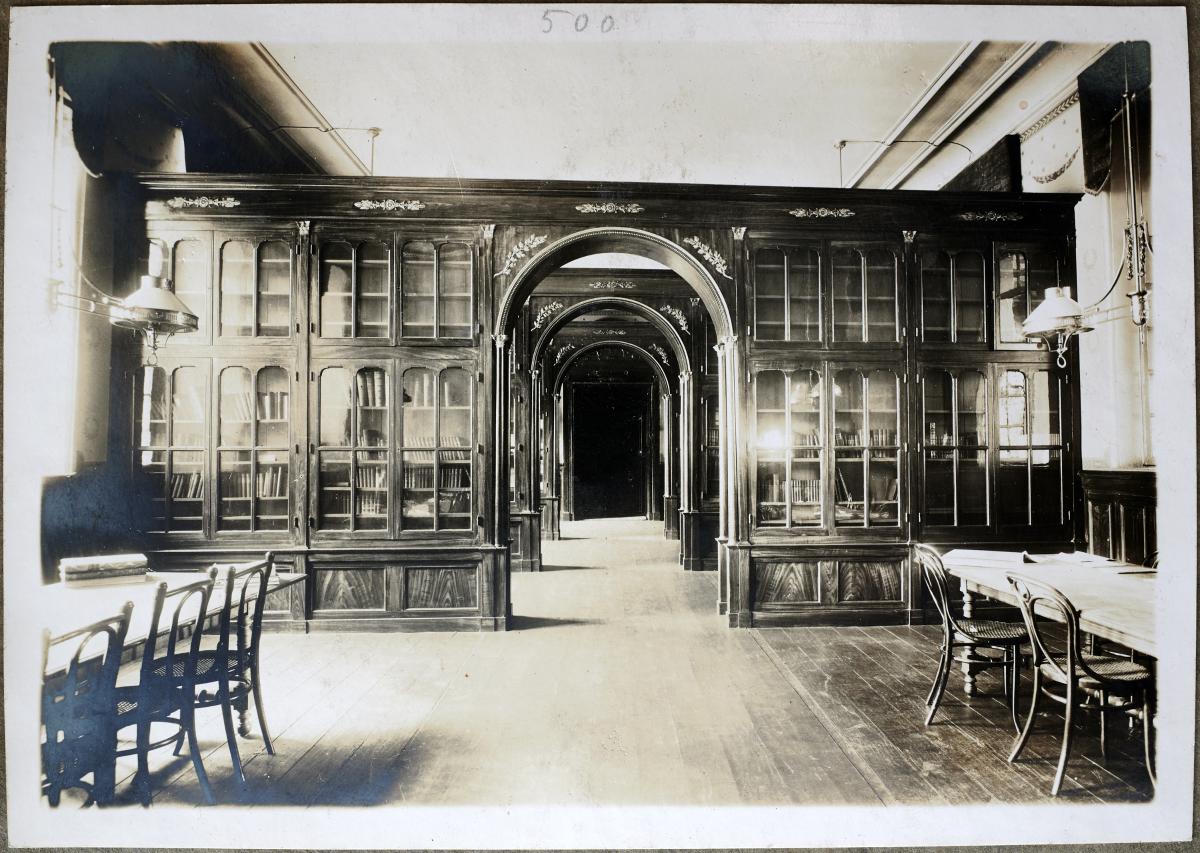

AP Lycée Jean-Baptiste Corot, Douai. Saint-Edmund's College, Douay. Album photographique par Albert Baron, entre 1880 et 1903. Les clichés ont été produits entre 1880 (date à laquelle Baron, photographe à Douai, commence son activité) et 1903 (car le titre des clichés est le nom du collège des Bénédictins anglais qui devient collège de jeunes filles en 1904).

Bibliothèque du collège. -

Album Lycée de jeunes filles de Douai. Album cartonné réunissant neuf photographies du lycée de jeunes filles d'époques différentes], ni datées ni signées. Collection particulière.

Vue de la cour des élèves, de l'aile de l'horloge et de la chapelle depuis l'aile longeant la rue Saint-Albin, vers 1904. -

Album Lycée de jeunes filles de Douai. Album cartonné réunissant neuf photographies du lycée de jeunes filles d'époques différentes], ni datées ni signées. Collection particulière.

Bibliothèque, vers 1904.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Objets contenus

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.