Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- opération ponctuelle, Lycées de la région Hauts-de-France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Douaisis Agglo - Douai

-

Commune

Douai

-

Adresse

133 rue Saint-Vaast

,

rue Saint-Benoît

-

Cadastre

1829

C

186

cadastre napoléonien ;

2022

CR1

501

-

Précisions

-

Dénominationscollège, lycée

-

AppellationsSaint-Grégoire, Saint-Edmund, lycée de jeunes filles, Jean-Baptiste Corot

-

Parties constituantes étudiées

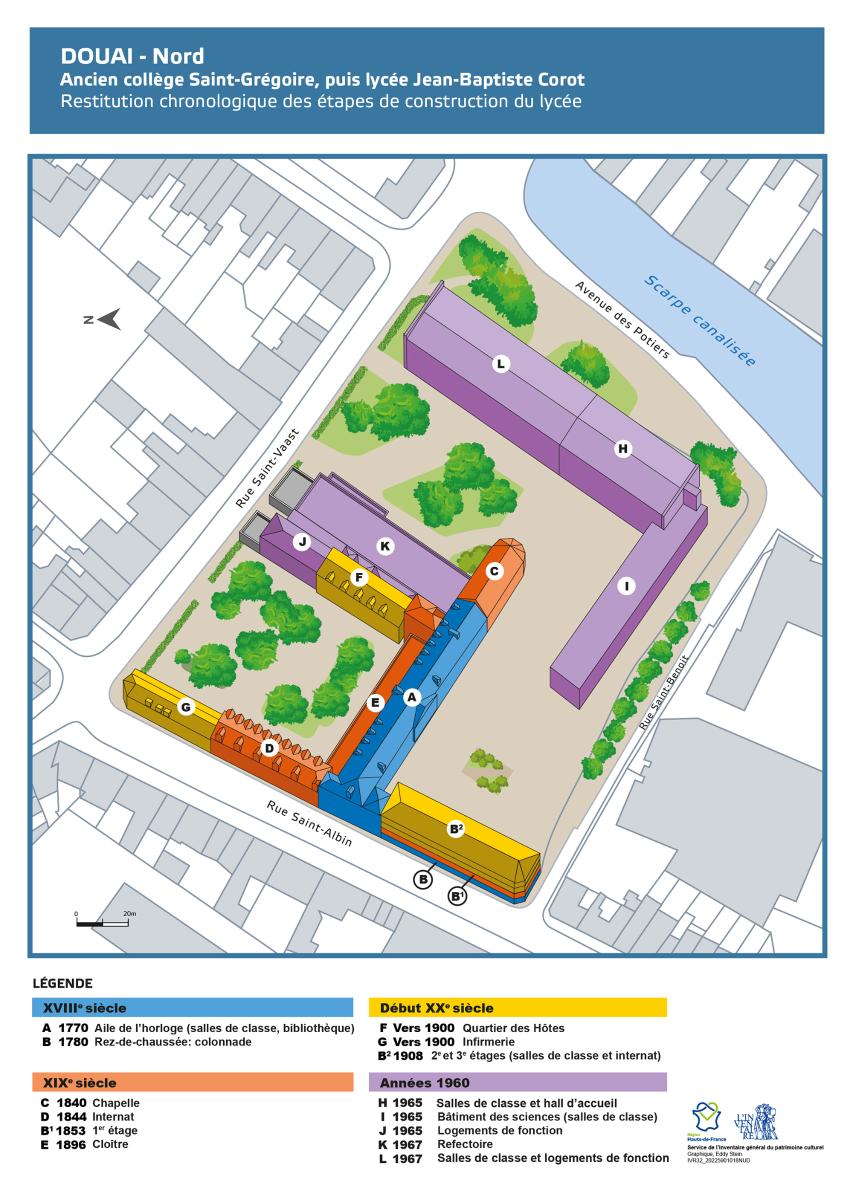

Le lycée Corot : l’héritier du collège des bénédictins anglais

Le collège des origines (1593-1770)

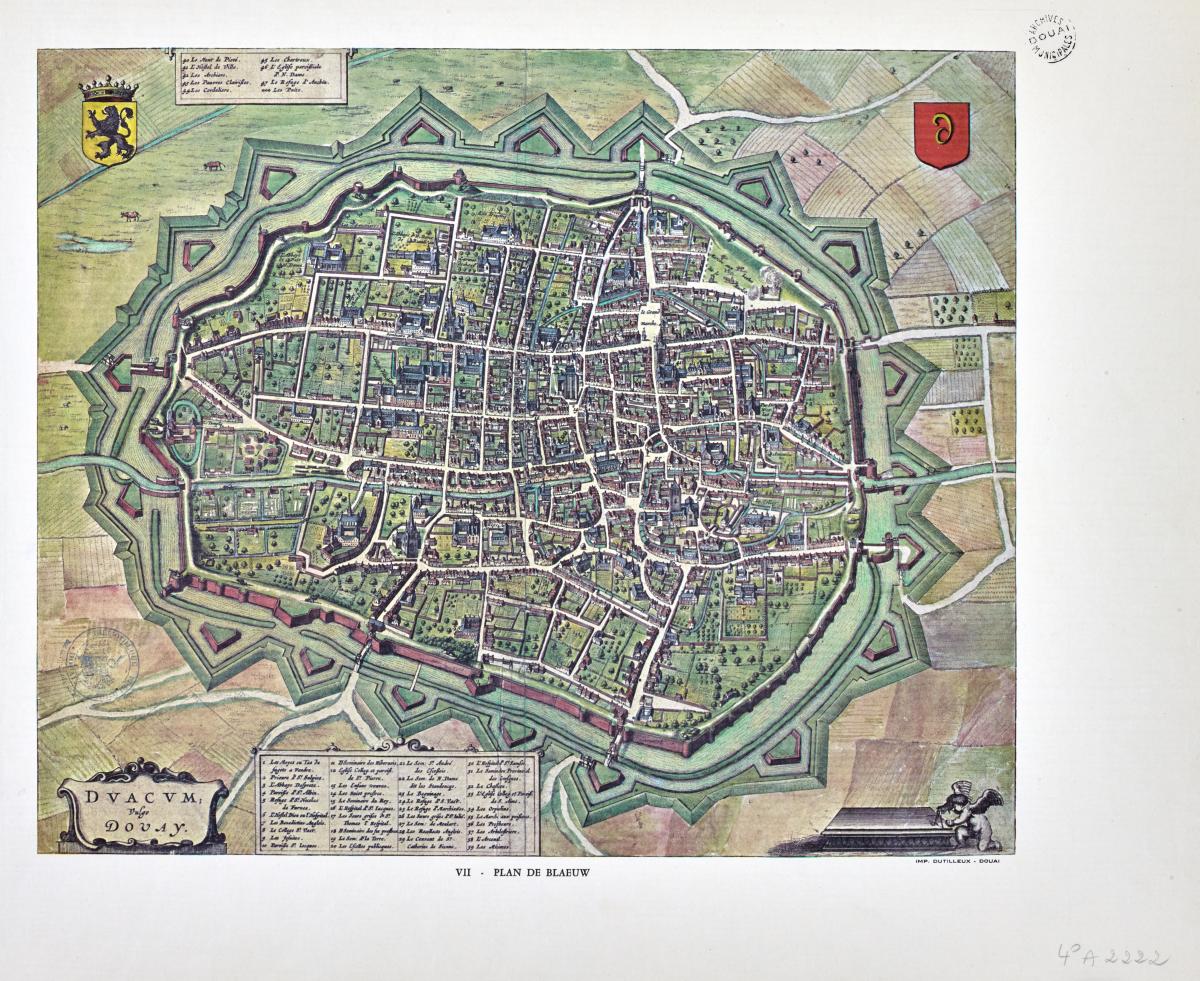

Les premiers Bénédictins anglais s’établissent à Douai en 1593 grâce à l’appui de Dom Philippe de Caverel, abbé du monastère Saint-Vaast d’Arras. Ils logent d'abord dans le collège des Jésuites (collège d'Anchin). Les Bénédictins possèdant à Douai une annexe du monastère arrageois, appelée collège Saint-Vaast, Dom Caverel leur donne, en 1603, une petite maison et un terrain contigus au terrain occupé par le collège. Cette maison apparait sur le plan dressé en 1649 par Joan Blaeuw et colorisé en 1657 par Johannes Jansonnius : couverte par une toiture de tuile rouge, elle prolonge une aile du collège Saint-Vaast qui est, lui, couvert en ardoises. Un grand jardin occupe le reste de la parcelle, totalement enclose par un mur et par des habitations. C’est à partir de ce noyau que se développent la communauté puis le collège des Bénédictins anglais.

L’installation des Bénédictins anglais est l’occasion d’édifier une chapelle commune au collège Saint-Vaast et à la communauté. Dédiée à Saint-Grégoire, elle s’élève le long de l’actuelle rue Saint-Benoit et est consacrée le 15 octobre 1611.

Aucun nouveau bâtiment correspondant à ce changement de statut n’est visible sur le plan de Douai établi en 1648 par Joan de Blaeuw. En revanche, le plan-relief établi entre 1690 et 1710 (https://fr.calameo.com/read/0032328926d8d7bae1b57, p. 27) montre, dans une parcelle enclose de murs et de maisons, un bâtiment rectangulaire qui s’appuie sur le collège Saint-Vaast et se développe jusqu’à la rue Saint-Albin. Une extension, perpendiculaire au corps principal, donne à l’arrière du bâtiment sur un jardin. Aucun document ne permet à ce jour de préciser davantage les limites chronologiques encadrant la construction de ce bâtiment.

Le XVIIIe siècle et la période révolutionnaire (1710-1816)

Au cours du XVIIIe siècle, l’établissement compte de plus en plus d’élèves. C’est pourquoi, en 1770, grâce au soutien financier des familles anglaises, la communauté bénédictine fait construire un grand bâtiment perpendiculaire à la rue Saint-Albin (AD Nord, 23D1). Ce bâtiment de style classique, appelé "aile de l’Horloge", reprend l’emplacement de celui édifié à la fin du XVIIe siècle. Il est complété dix ans plus tard par un préau avec colonnade le long de la rue Saint-Albin, perpendiculaire à l'aile de l'Horloge (AD Nord, 23D1).

Jusqu’en 1793, la communauté est épargnée par la tourmente révolutionnaire mais le soutien que l’Angleterre apporte aux nations coalisées contre la République entraine son expulsion.

Entre 1798 et 1816 les bâtiments du collège accueillent successivement une filature, un dépôt de cloches et la fonderie destinée à les transformer en munitions, une fabrique de sucre de betterave et des logements. Seule la chapelle est, depuis 1811 et en dépit des protestations de l’ordre des Bénédictins, devenue propriété de la commune qui envisage d’en faire l’église de la paroisse Saint-Jacques (décret impérial du 22 juillet 1811, AD Nord, 2O176/255).

La renaissance du collège des Bénédictins anglais (1816-1904)

Bien qu’en mauvais état, ce sont donc des bâtiments identiques à ceux qu’elle a laissés en 1794 dont la communauté bénédictine recouvre la propriété en 1816.

L’ancienne communauté douaisienne désormais bien implantée à Downside, où elle a fait rebâtir une abbaye et un collège, ne souhaite pas revenir à Douai. En 1816, elle transfère donc la propriété de ses biens douaisiens à la communauté bénédictine parisienne Saint-Edmund, dont le collège prend aussitôt le nom.

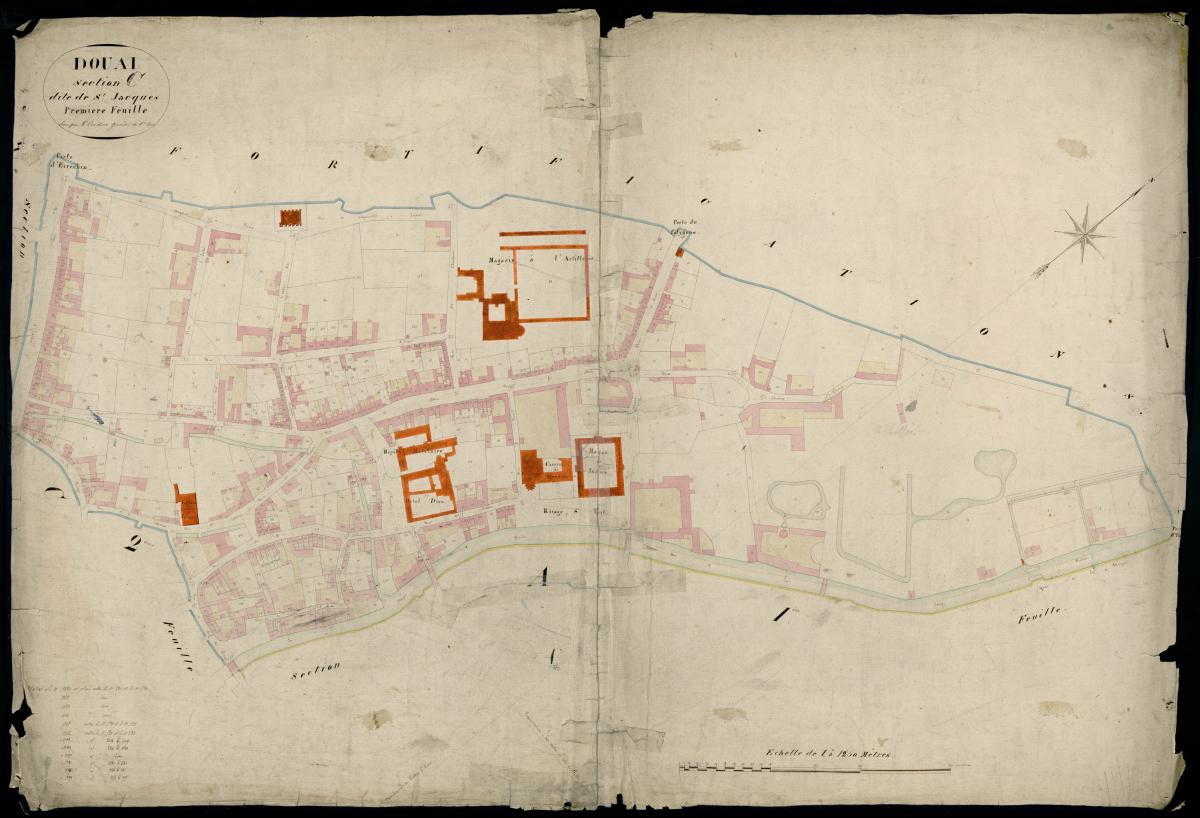

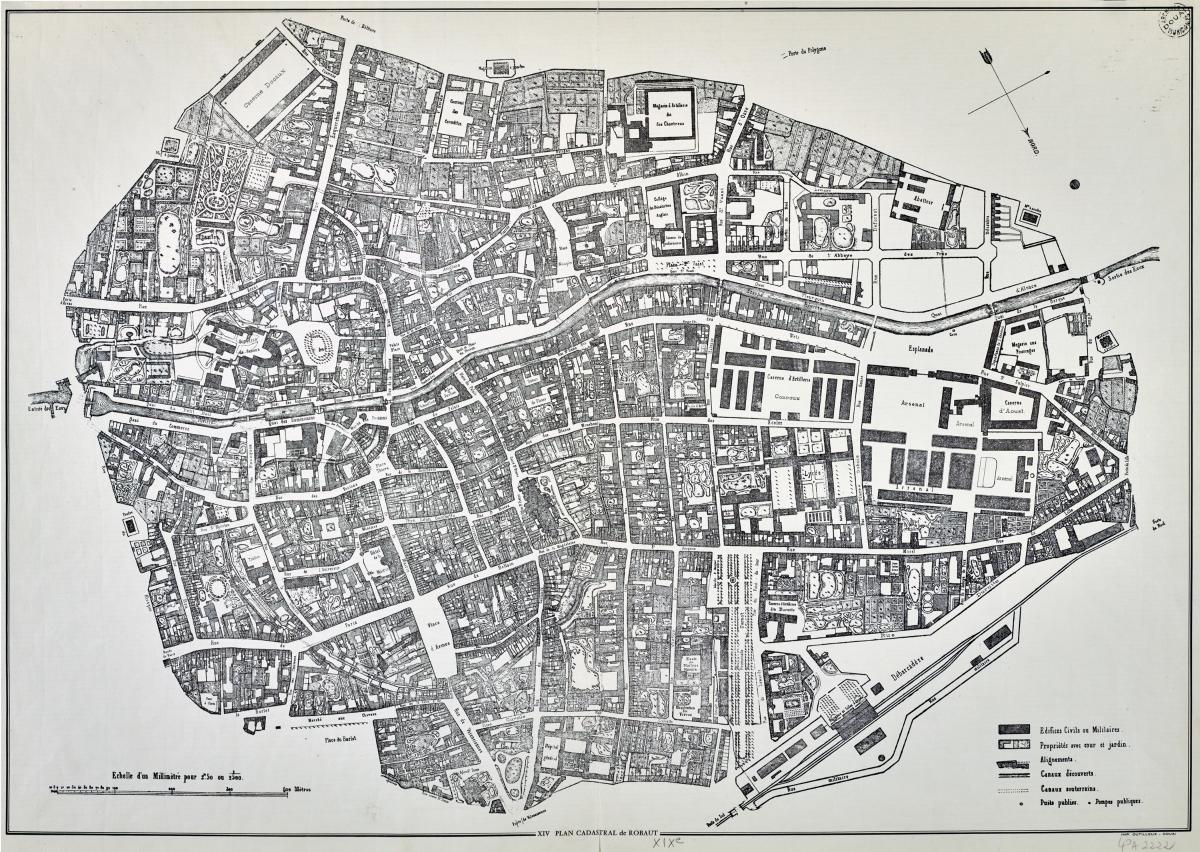

Si les bâtiments du collège des Bénédictins n’ont pas subi de grands dommages, il n’en va pas de même pour le reste de l’ensemble monastique : le collège Saint-Vaast a été détruit et remplacé en 1796 par une caserne de gendarmerie (AD Nord, 66J1016) dont les écuries jouxtent le flanc est de la chapelle, et son jardin est désormais occupé par la maison de sûreté construite en 1817. Ces deux bâtiments figurent sur le plan cadastral de 1850 (AC Douai, 4A2222) et sur un dessin de Robaut (BM Douai, album Robaut, boite 18, pièce 310).

Enfin la chapelle, qui n’a pas été entretenue, est en très mauvais état. Dès 1811, des discussions s’engagent donc entre la ville, le conseil de paroisse et l’évêché d’Arras pour décider de sa restauration ou de sa destruction. En 1831, le conseil municipal vote la destruction.

La communauté de Saint-Edmund décide alors de faire édifier une nouvelle chapelle dans le prolongement de l'aile de l'Horloge. En 1840, elle confie le projet à l’architecte anglais Augustus Pugin, qui achève les travaux en 1843. La communauté engage également d'autres travaux : entre 1832 et 1844 une aile supplémentaire est construite le long de la rue Saint-Albin, perpendiculairement à l’aile de l'Horloge.

En 1853, un étage est construit au-dessus de la colonnade afin d’accueillir les élèves toujours plus nombreux.

En 1896, un cloitre fermé vient doubler l’aile de l’Horloge côté jardin. Enfin, peu après l’achèvement du cloître et avant 1903, date du départ des Bénédictins, une nouvelle aile, appelée "quartier des hôtes", est bâtie en retour d’équerre à l’extrémité est de l’aile de l’Horloge et l'aile de l'internat est prolongée jusqu'à la rue Saint-Vaast pour accueillir l'infirmerie.

En 1901, la loi sur les associations prive les Bénédictins anglais de leur autorisation d’enseigner. En juillet 1903, ils rentrent donc en Angleterre où ils créent, dans la ville de Woolhampton, un monastère et un collège respectivement appelés Douai-Abbey et Douai-School.

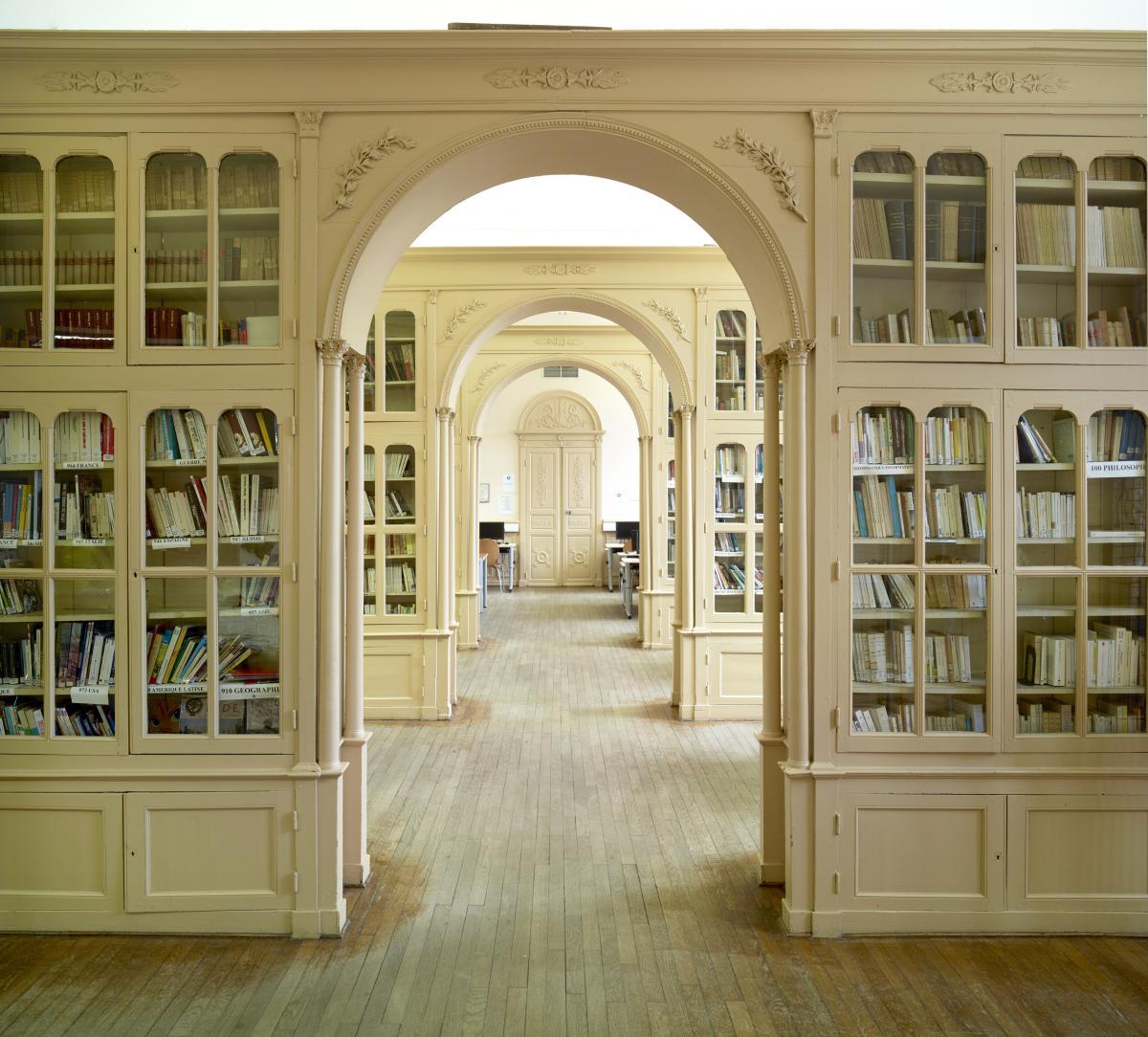

Le collège de jeunes filles (1903-1947)

En octobre 1903, la Ville de Douai rachète l’établissement pour la somme de 280 000 francs afin d’y établir un collège de jeunes filles. L’intérieur, les toitures et les façades sont rénovés. Le fronton de la partie centrale de l’aile est décoré de motifs républicains (couronnes et branches de chêne). Quelques espaces changent de fonction, en particulier le cloitre qui sert désormais de hall d’honneur, mais sans que cela ait de conséquences sur l'architecture de l'aile de l'horloge. La première rentrée a lieu le 17 octobre 1904.

Entre 1906 et 1908, le collège est agrandi : le préau couvert le long de la rue Saint Albin est remplacé par un internat qui reprend les élévations identiques à celles de l’aile de l’Horloge. L'extension est due à l'architecte de la ville Henri Sirot.

Le cadastre de 1907 montre également que, entre le départ des Bénédictins et l'établissement du cadastre, l'aile du quartier des hôtes a été poursuivie vers la rue Saint-Vaast.

Les deux guerres mondiales épargnent les bâtiments.

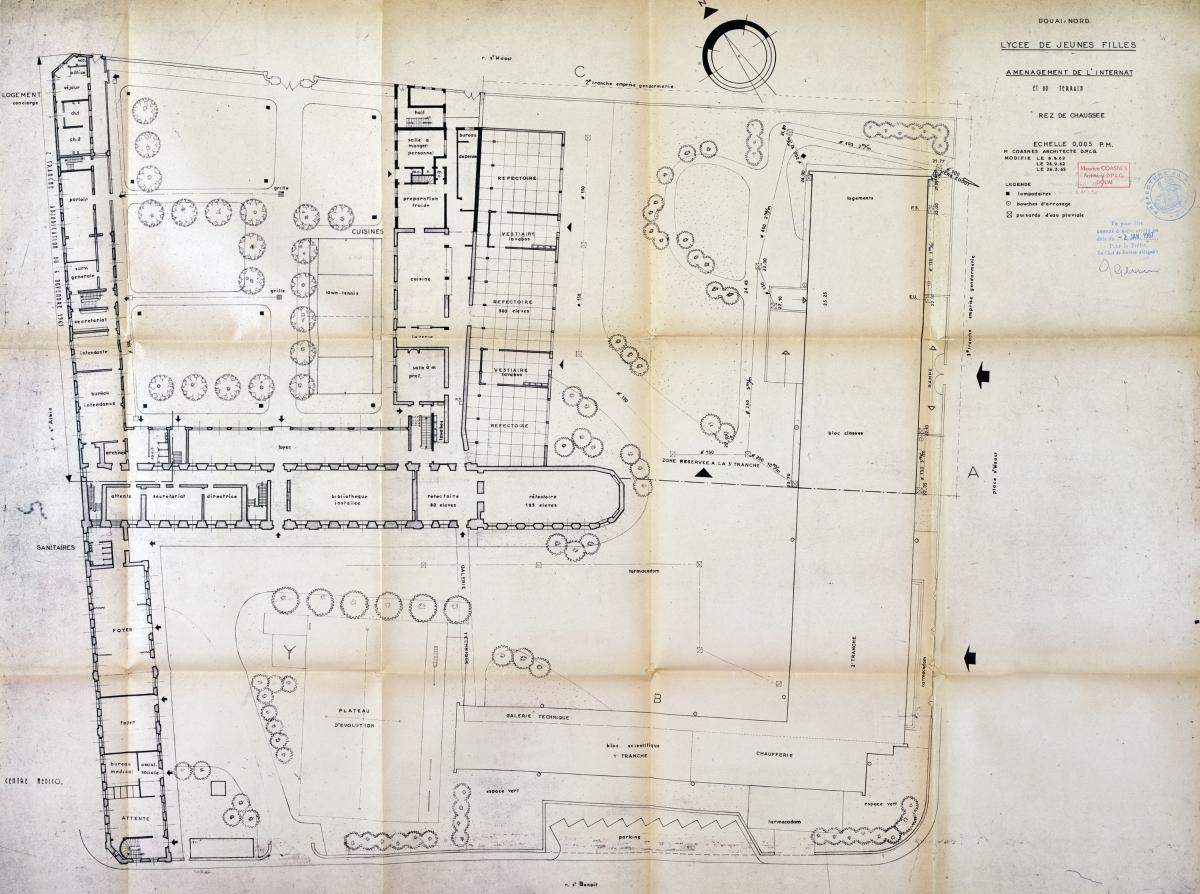

Dernières transformations du lycée (1958-1967)

Dès 1947, afin de faire face à l'augmentation constante du nombre d'élèves, le conseil municipal décide d’agrandir le lycée. Le programme pédagogique et le projet architectural sont établis en 1958. Les bâtiments dessinés par l’architecte Maurice Coasnes sont construits entre 1962 et 1967 le long de l'actuelle rue Fortier. Ils sont complétés en 1965 par la modification de l'extrémité du quartier des hôtes et en 1967 par un nouveau réfectoire. Bâti en rez-de-chaussée, de forme trapézoïdale, il double la façade est du quartier des hôtes.

Depuis cette date, aucune modification architecturale n'a été apportée au lycée, qui prend le nom du peintre Corot, natif de Douai, en février 1974.

En 1975, la chapelle est inscrite au titre des Monuments historiques.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 17e siècle , daté par travaux historiques , (détruit)

- Principale : 3e quart 18e siècle , daté par source

- Principale : 2e quart 19e siècle , daté par source

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par source

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1611, daté par source

- 1770, daté par source

- 1840, daté par source

- 1908, porte la date

- 1964, daté par source

- 1967, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Pugin Augustusarchitecte attribution par travaux historiquesPugin AugustusCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte anglais, né le 1er mars 1812 à Londres et mort à Ramsgate le 14 septembre 1852.

Principal représentant du style néo-gothique en Angleterre. Converti au catholicisme en 1834, Pugin pense que le style gothique est le seul qui soit véritablement chrétien. Comme Viollet-le-Duc en France, il s'attache à retrouver la structure de la construction médiévale plus qu'à en recopier servilement les formes. Prosélyte, il met en œuvre le néo-gothique aussi bien en architecture civile et religieuse que dans les arts décoratifs (mobilier, tissus, céramique, livres...). Cette manière de ne pas séparer arts majeurs et arts mineurs est très similaire à la philosophie du mouvement Arts and Craft qui se développe autour de William Morris à partir des années 1860.

On doit notamment à Pugin l'aménagement du Parlement de Londres ou celui Palais de Westminster, la restauration du château de Windsor et la construction et l’aménagement de nombreuses églises en Angleterre et en Australie.

-

Auteur :

Coasnes Maurice-Henriarchitecte attribution par sourceCoasnes Maurice-HenriCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né en 1913 à Marcq-en-Barœul (Nord). École d’architecture de Lille, puis de Paris entre 1936 et 1946. Il y est élève de Perret. Entre 1946 et 1967, il est architecte de l’arrondissement de Douai et de la ville de Douai.

-

Auteur :

Sirot Henri, Fernandarchitecte signatureSirot Henri, FernandCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Henri Fernand Sirot est un architecte français né à Valenciennes le 25 avril 1869 et décédé à Douai le 22 avril 1951.

Il démarre sa formation aux Écoles académiques de Valenciennes. Il intègre l'École des beaux-arts de Paris en tant qu'élève de Jules André et de Constant Moyaux. Il obtient le premier second grand Prix de Rome en mars 1892.

Installé à Douai, il est professeur d'architecture aux Écoles académiques de la même ville de 1899 à 1929. Il est également à partir de 1900, l'architecte agréé des Communes et des Établissements publics du département du Nord puis à partir de 1902 architecte de la Ville de Douai, poste qu'il conserve jusqu'en 1927.

(source : Agorha : https://agorha.inha.fr/ark:/54721/48cda8b2-da5d-4b1a-ba3d-cb3edf9ac0e4, consultée le 22 juin 2022)

-

Auteur :

Le lycée est construit à proximité du centre-ville de Douai. Il est situé dans l'ancien quartier Saint-Jacques, établi à l'intérieur des anciennes fortifications. Il occupe la totalité d'un espace rectangulaire de 2,5 hectares, délimité par les rues Saint-Benoît, Saint-Albin, Saint-Vaast et l'avenue des Potiers, rue non bâtie qui longe la rivière Scarpe. Le quartier, auparavant occupé par des établissements religieux (églises, couvents, écoles), est aujourd'hui essentiellement composé de maisons individuelles jointives.

Le lycée est organisé autour de plusieurs cours et composé de plusieurs bâtiments répartis en deux ensembles : l'aile de l'Horloge et ses extensions qui occupent la partie nord-ouest du site et l'extension contemporaine, située au sud-est.

Les deux cours les plus importantes sont déterminées par le bâtiment du XVIIIe siècle (aile de l'Horloge) et ses extensions. La première, côté rue Saint-Benoit, est depuis l'origine destinée à la récréation des élèves. Bordée par l'aile de l'Horloge et le bâtiment à destination d'internat rehaussé en 1908, c'est un vaste espace minéral seulement ponctué de quelques plates-bandes. La seconde, côté rue Saint-Vaast, était la cour d'honneur par laquelle les visiteurs accédaient à l'aile de l'Horloge. C'est un espace paysager avec des arbres de haute-tige, encadré par des bâtiments sur trois côtés mais par un mur bahut surmonté d'une grille côté rue Saint-Vaast. Une dernière cour est délimitée par le quartier des hôtes et l'extension des années 1960. Elle associe espaces verts et parking et permet un accès direct aux cuisines du lycée, adossées, comme le réfectoire, au quartier des hôtes.

Le bâtiment des années 1960, de plan en L, occupe les côtés sud-est (externat) et sud-ouest (bâtiment des sciences) de la parcelle. L'externat longe la Scarpe.

La description architecturale des différents bâtiments fait l'objet de notices individuelles.

-

Murs

- brique pierre avec brique en remplissage

- béton béton armé

-

Toitsardoise

-

Étages4 étages carrés, 1 vaisseau

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquableschapelle

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1975/10/29

-

Précisions sur la protection

Inscription par arrêté du 29 octobre 1975 : chapelle des Bénédictins anglais (ancienne) ou chapelle du Lycée Corot, y compris le réfectoire sous la chapelle.

Le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Hauts-de-France a ouvert le dossier d'étude du lycée Corot de Douai, dans le cadre d'une mission ponctuelle, dite d'opportunité, liée au projet de classement de la chapelle, déjà inscrite Monument historique en 1975.

En effet la chapelle du lycée Corot est le seul édifice construit par Pugin en France. D'autre part, sa construction en style néo-gothique est antérieure d'une vingtaine d'années à l'appropriation de ce style par les architectes français.

Les missions ponctuelles ou d'opportunité consistent à intervenir dans le cadre d'une mission menée conjointement avec les services de l'Etat ou avec un EPCI. En raison des délais impartis, elles ne peuvent constituer une étude exhaustive sur le sujet mais fournissent les éléments historiques et descriptifs principaux de l'édifice étudié.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

[Exposition. Lycée Corot, Douai, 1965]. Sous le signe de la COOP, les élèves du lycée de Jeunes Filles racontent l'histoire de leur maison. Texte de l'exposition présentée au lycée en juin 1965. [Collectif]

-

Archives départementales du Nord. Série J ; sous-série 66J : fonds de la direction régionale du génie de Lille ; 66J1015. Collèges de Saint-Waast (collège neuf et vieux collège), an IV-1806.

- Mémoire sur le collège de Saint-Waast servant de magasin (An XI)

- Remise du vieux collège par le département du Nord au département de la Guerre (An IV)

- Procès-verbal relatif à l'Impossibilité de rien distraire du bâtiment Saint-Waast à Douay et de ses dépendances (An IV)

- Etat des réparations Indispensables aux bâtiments du vieux collège (An V)

- Remise aux Domaines du Collège Neuf de Saint-Waast en vue d'y établir une filature de coton (An XII - An XIII)

- Prétentions de propriété formées par l'administration des collèges anglais, Irlandais et écossais réunis, sur les bâtiments du vieux collège de Saint-Waast ; remise conditionnelle de ces bâtiments aux Domaines (An XIII-An XIV)

- Remise par le département de la Guerre au département du Nord d'une partie des bâtiments du vieux collège de Saint-Waast pour le casernement de la gendarmerie (1806).

-

Archives départementales du Nord. Série O : Administration et comptabilité communales ; sous-série 2O : Dossiers d'administration communales ; 2O176 : Commune de Douai ; 2O176/83. Biens - titres : acquisition de l'ancienne église Saint-Waast ou des bénédictins anglais pour servir à la paroisse Saint-Jacques, 1821-1824.

-

Archives départementales du Nord. Série O : Administration et comptabilité communales ; sous-série 2O : Dossiers d'administration communales ; 2O176 : Commune de Douai ; 2O176/255 : Travaux sur l'église Saint-Jacques, 1811-1823.

- acquisition de l'église Saint-Waast ou des Bénédictins anglais par la paroisse Saint Jacques.

- travaux de restauration.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Chapelle Saint-Edmund :

- Département du Nord, arrondissement de Douai, ville de Douai. Bâtiments civils, église paroissiale. Plan, coupes et élévations de l'église des Bénédictins avec les changements projetés, daté et signé par l'architecte municipal (signature illisible) le 1er février 1820.

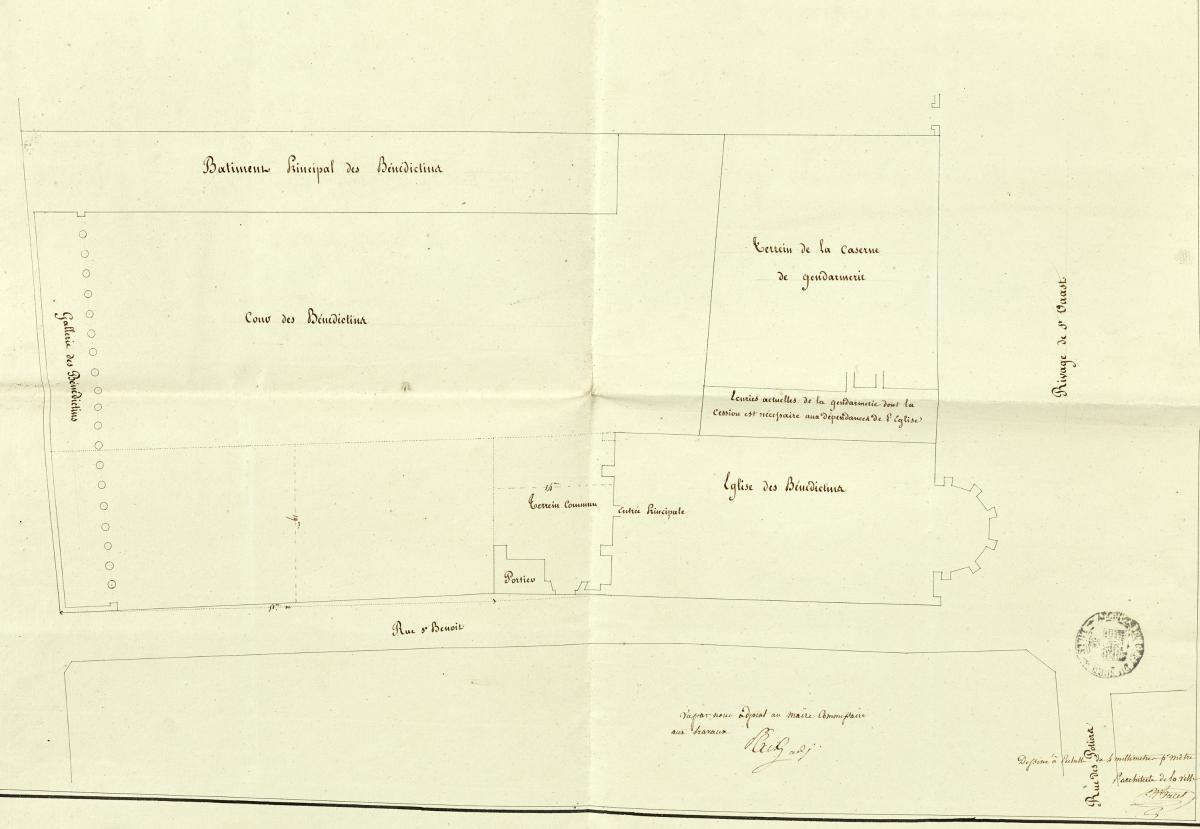

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Ancien collège Saint-Grégoire, puis collège Saint-Edmund, puis collège de jeunes filles, puis lycée Jean-Baptiste Corot de Douai :

- Plan de masse de l'existant établi par l'architecte de la commune, sans date, signature illisible.

Relevé du plan de masse du collège ; plan, coupes et élévations de l'église des Bénédictins avec les changements projetés. -

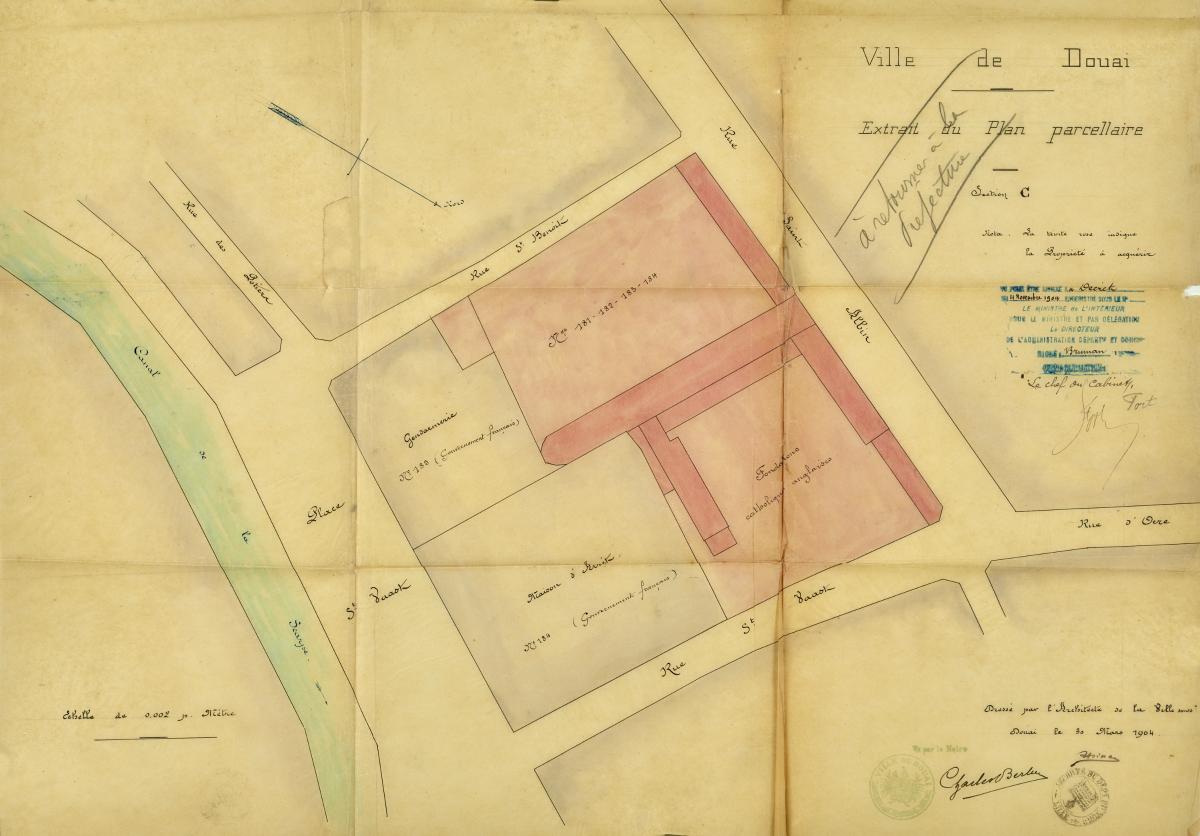

Archives départementales du Nord. Série O : Administration et comptabilité communales ; sous-série 2O : Dossiers d'administration communales ; 2O176 : Commune de Douai ; 2O176/397 : Travaux - Collège de filles : installation dans le collège des Bénédictins Anglais. 1904-1912.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Ville de Douai : extrait du plan parcellaire, section G, établi le 30 mars 1904. Signé Charles Bertin, architecte de la ville.

Relevé du plan de masse du collège, avec la caserne de gendarmerie et la prison, 1904.

Bibliographie

-

CRÉPIN, Lucien. Nouveau guide de l'étranger dans Douai, contenant la topographie et l'histoire de Douai, la description complète des monuments, suivi d'une revue des principales industries et du commerce de l'arrondissement, orné de vignettes et d'un plan de Douai. Douai : L. Crépin éditeur, 1861.

p. 115 - 121 -

Trois siècles de présence britannique à Douai. Douai : éd. Les Amis de Douai, 2021. [Ouvrage collectif]

p. 19 - 23 -

BREUX-BELAU, Réjane. Du cours secondaire au lycée : cent ans d'enseignement pour les filles à travers l'histoire du lycée J.B Corot à Douai, 1904 - 2004. Douai : Association des ancien(nes) élèves du lycée de Jeunes Filles et du lycée Corot à Douai, 2004.

Documents figurés

-

AC Douai. 4M461. Lycée Corot, extension et aménagement, plans, programmes, subventions, correspondance, démolition de l'ancienne gendarmerie, de bâtiments rue des Wetz, plateau d'éducation physique rue des Wetz, remise de terrains à la Ville (ancienne gendarmerie) votée et non réalisée, 1958-1973.

Documents figurés utilisés dans la notice :

- Département du Nord, lycée de jeunes filles - Douai : avant-projet de construction d'un externat. Plans et élévations signés M. Coasnes, 4 octobre 1958.

- Département du Nord, lycée de jeunes filles - Douai : plan de masse signé M. Coasnes, 4 octobre 1958.

Plans, programmes, subventions relatifs à l'extension et à l'aménagement du lycée. -

Lycée Corot, construction d'un réfectoire, aménagement de l'aile sur cour d'honneur, 3e tranche, devis, plans, adjudication, marché, devis, décompte définitif, avenant, réceptions. 1966-1971 (AC Douai, 4M465 : Edifices communaux - monuments et établissements publics - édifices à usage d'établissements d'enseignement, de sciences et d'art).

Documents figurés utilisés dans la notice :

- Douai, Nord, lycée de jeunes filles : aménagement de l'internat et du terrain - rez-de-chaussée. Signé et daté M. Coasnes, janvier 1967.

Plan de masse du lycée -

Archives départementales du Nord. Série D ; sous-série 23D : fonds de la direction régionale du génie de Lille ; 1 : Couvent des Bénédictins anglais, an IV-1813 :Douai, collège des Bénédictins anglais : entretien de la sacristie, réparation de la brasserie, extension du collège, impôts et tailles, comptabilité, 1770-1787.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Plan du collège non daté et non signé. Plan présentant l’agrandissement de l'aile de l'Horloge avec les légendes des différentes parties du collège.

Plan présentant l’agrandissement de l'aile de l'Horloge avec les légendes des différentes parties du collège. Vers 1770. -

Commune de Douai : aliénation de l'église des Bénédictins, 1825-1832 (Archives départementales du Nord. Série O - Administration et comptabilité communales ; sous-série 2O : Dossiers d'administration communales ; 2O176 - Commune de Douai ; 2O176/168 : Biens - aliénations).

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Plan de l'église des Bénédictins à Douai, daté et signé par l'architecte communal (signature illisible), 8 octobre 1826.

Plan de l'église des bénédictins à Douai, 1826. -

AP Lycée Jean-Baptiste Corot, Douai. Saint-Edmund's College, Douay. Album photographique par Albert Baron, entre 1880 et 1903. Les clichés ont été produits entre 1880 (date à laquelle Baron, photographe à Douai, commence son activité) et 1903 (car le titre des clichés est le nom du collège des Bénédictins anglais qui devient collège de jeunes filles en 1904).

La cour d'honneur (actuel jardin) vue depuis la rue Saint-Waast. -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Cour des élèves, aile de l'Horloge et colonade. -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Vue extérieure de la chapelle construite par Pugin depuis la cour des élèves -

Fac-similés de plans anciens de la ville de Douai (AC Douai, 4A2222).

Listes des documents figurés utilisés pour la notice "Ancien collège Saint-Grégoire, puis collège Saint-Edmund, puis collège de jeunes filles, puis lycée Jean-Baptiste Corot de Douai"

- Plan de Douai établi en 1648 par Jan Blaew, intitulé "Duacum vulgo Douay".

- Plan cadastral établi par l'éditeur Robaut vers 1850 et imprimé par Dutilleux.

-

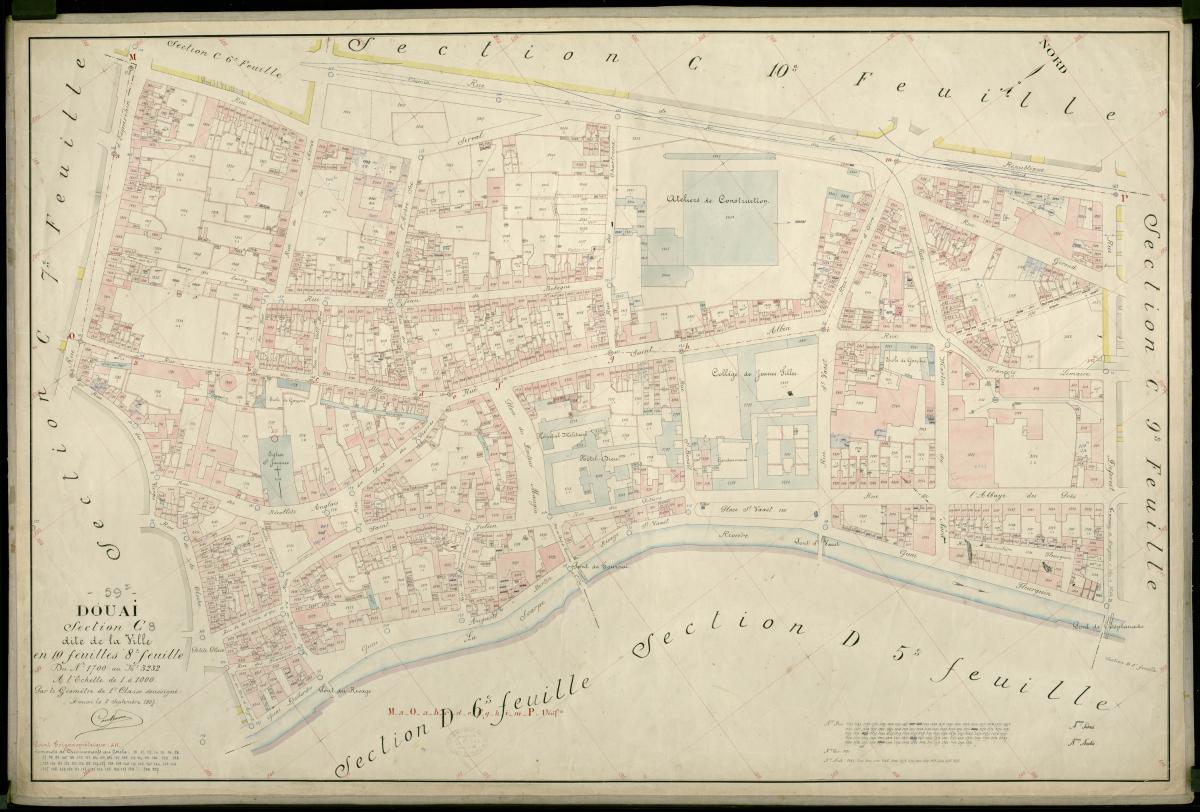

Cadastre, 1829 : Douai, section C, dite de Saint-Jacques, première feuille (AD Nord, P31/135).

Douai, section C, dite de Saint-Jacques, première feuille -

AD Nord, P31/429. Cadastre de Douai, 1907 : section C8 dite de la ville en dix feuilles, huitième feuille.

Cadastre, 1907 : section C8 dite de la ville en dix feuilles, 8ème feuille

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.