Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- patrimoine de la Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

25, 27, 29, 31 rue Marcelin-Gaudefroy

,

2, 4, 6, 8 rue de la Liberté

-

Cadastre

2017

000 AH 01

149 à 156

parcelles 149, 152, 153, et 156 : rue de la Liberté

parcelles 150, 151, 154 et 155 : rue Marcellin-Gaudefroy

-

Dénominationshôtel-Dieu, lotissement concerté

-

AppellationsMaisons Sheffield, Cité Sheffield, hospice Saint-Jean

-

Parties constituantes non étudiéesjardin potager, dépendance

Avant la Cité Sheffield : l'ancien hôtel-Dieu

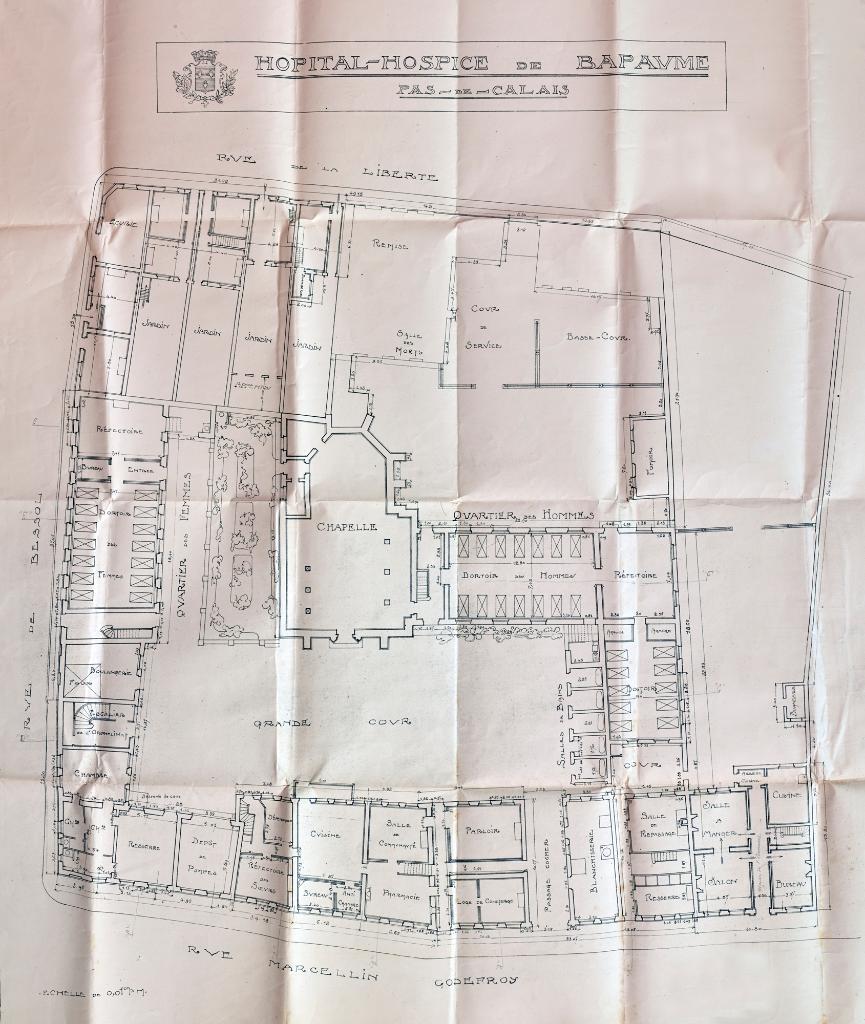

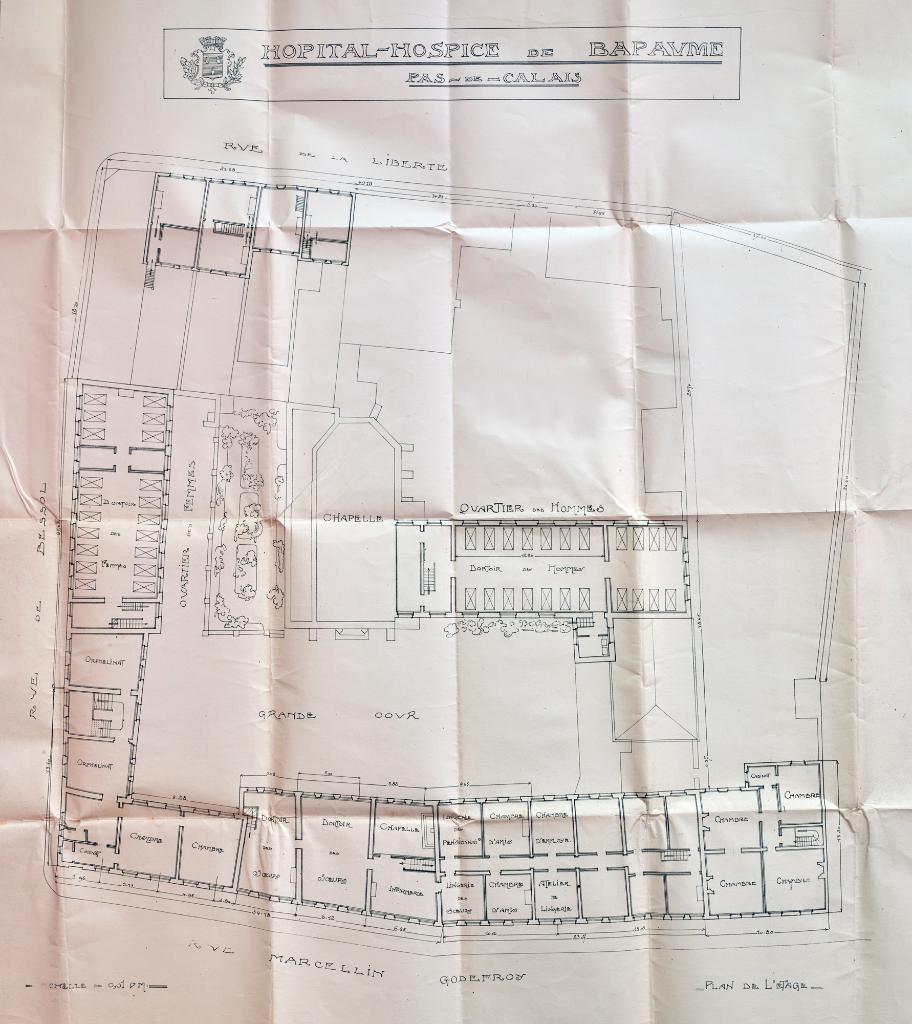

Les maisons Sheffield (appelée aussi cité Sheffield) sont édifiées à l’emplacement de l’ancien hospice Saint-Jean, construit entre 1781 et 1784 pour porter secours aux malades et aux indigents grâce à la donation de Madame Demory, riche veuve bapalmoise. C'est une lettre patente signée par Louis XVI qui en autorise la construction. Comprenant un orphelinat, une salle d'asile, deux salles pour des soins ponctuels pour les malades légers, une salle pour les bains publics et une pharmacie, il peut accueillir 16 résidents. La fonction de soin gagne en importance à partir de la fin du 18e siècle, avec la disparition de l'hospice Sainte-Anne en 1792 puis de l'hôpital Saint Pierre en 1794. L'hospice Saint Jean est complété en 1865 par un réfectoire, un nouveau dortoir, d'une salle pour accueillir les tuberculeux et d'une chapelle édifiée par l'architecte diocésain de l’évêché d'Arras, Alexandre Grigny. Toujours confié aux Filles de la charité, religieuses de Saint Vincent de Paul, il peut désormais accueillir cent malades. Avant le début du conflit, l'hospice Saint Jean fait partie des 14 hôpitaux - hospices que compte le Pas-de-Calais.

A partir de 1914, seule demeure la fonction hospitalière. Le personnel soignant et les malades civils sont évacués en mai 1916, un peu avant que les premières destructions des bâtiments n'aient lieu. Fin 1917, il ne reste de l'hôpital que quelques ruines. Il fait partie des quatre hôpitaux totalement détruits du département.

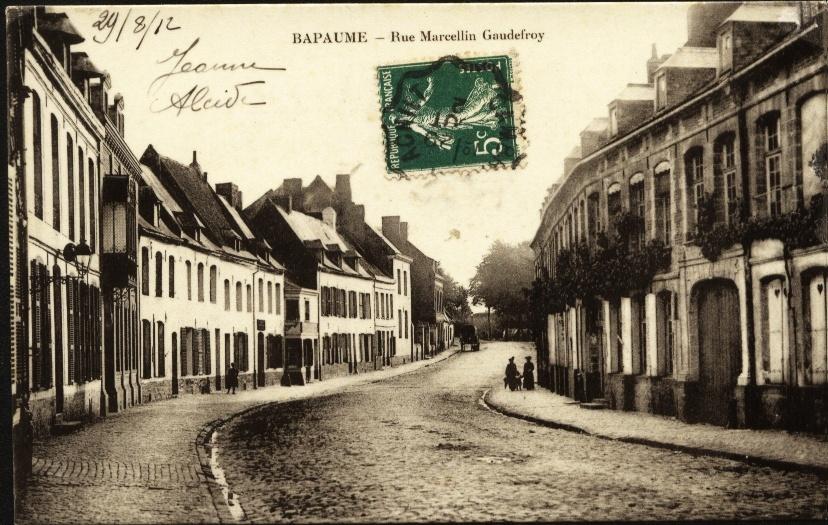

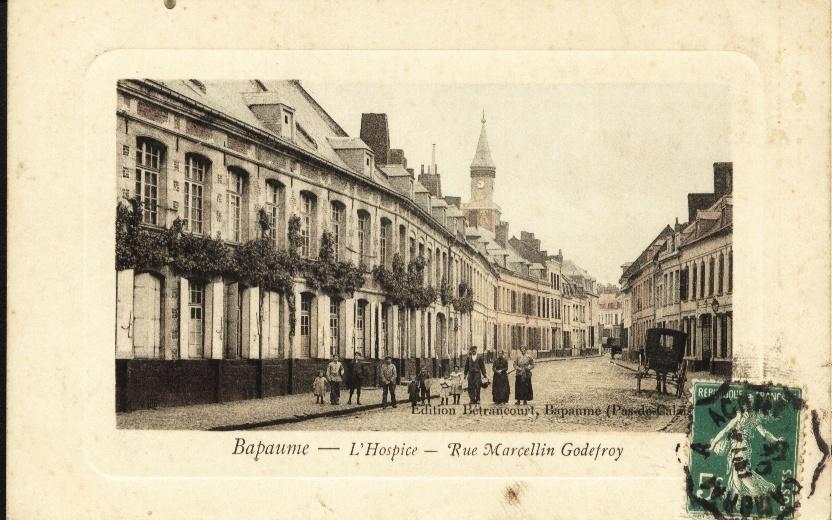

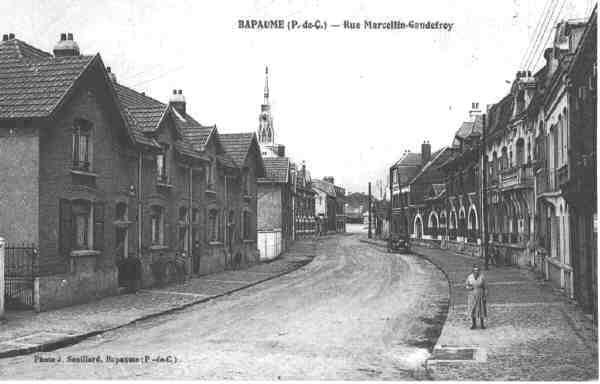

Le cadastre de 1829 permet de situer le bâtiment sur le côté nord de la rue Royale (actuelle rue Marcellin-Gaudefroy). De plan en L, il suivait le dessin de la rue jusqu'à son extrémité et faisait l'angle de la rue Sainte-Agnès (actuelle rue du Bessol). Un espace libre est visible au centre de la parcelle. Les cartes postales du début du 20e siècle montrent un édifice en pierre de taille, ordonnancé à travées, à un étage carré et un étage de combles. La toiture en bâtière était percée de lucarnes à croupes.

Le dossier de dommages de guerre dressé pour la reconstruction de l'hôpital (Archives du Pas-de-Calais, Série X 1174) comporte l'avis de l'architecte en chef des bâtiments civils, qui dresse le bilan des possessions antérieures de l'hôpital et établi les plans de l'ancien hospice. Ces documents viennent utilement compléter les informations apportées par les cartes postales : "Situé au centre de la ville, [l'hospice] se composait d'un groupement de bâtiments construits à différentes époques resserrés autour d'une cour fermée. Grâce aux photographies dont nous avons eu communication, nous avons pu nous rendre compte que certains de ces bâtiments, qui dateraient de l'occupation espagnole, étaient intéressants du point de vue artistique. Par contre, il est incontestable que leur disposition et leur utilisation ne correspondaient nullement aux exigences de l'hygiène moderne. Les constructions, d'une façon générale, comprenaient un sous-sol vouté, un rez-de-chaussée et un premier étage. Les murs étaient montés en brique ou pierre ; la couverture était en ardoise".

Éléments de contexte

L'hospice étant totalement détruit pendant la première guerre et le conseil d'administration de l'hospice ayant décidé que la reconstruction du nouvel hôpital de Bapaume se ferait rue de la République, il vend pour 15 000 francs le terrain de l'ancien hospice à la municipalité. Après avoir envisagé de le mettre en vente auprès des personnes totalement expropriées par la mise en œuvre du Plan d'Aménagement, d'Agrandissement et d'Extension (délibération du 20 novembre 1919, AD Pas-de-Calais, 2O631/2), la ville le met finalement à disposition de la "Société civile d’habitations à bon marché de la ville de Sheffield", maitre d'ouvrage de la Cité Sheffield (AD Pas-de-Calais, X1174). Constituée spécifiquement pour la construction de cet ensemble immobilier, la société est présidée par le maire de Bapaume, monsieur Gaston Stenne.

Le nom de la cité est un hommage au don de la ville de Sheffield, marraine de Bapaume, qui a souhaité et permis leur construction. Les maisons, qualifiées sur les plans de l'architecte (Archives du Pas-de-Calais, 10R9/111) de "maisons ouvrières" étaient, selon les vœux des donateurs, plus particulièrement réservées aux mutilés de guerre et aux veuves de guerre (Archéo, n°68).

En 1922, la revue "Le monde illustré" (AD Pas de Calais, BHD 101/31) consacrée à la reconstruction dans le Pas de Calais parle déjà du projet. Mais celui-ci ne se concrétise qu'à partir de 1927. Les sources conservées aux Archives départementales du Pas de Calais (série 10R9.111) renseignent la conception et la réalisation du projet.

Le coût prévisionnel était de 420 000 francs, financé pour partie par les dommages de guerre de l’hospice rachetés par la commune et par les 200 000 francs donnés par la ville de Sheffield. Le procès verbal de réception de travaux indique que "le décompte général des travaux s'élève à 417 818,76 francs - honoraires d'architecte non compris [...]. La clôture du dossier de dommages de guerre précise que chaque groupe de maison a coûté 115 000 francs, et que la clôture a coûté 17 000 francs. Aucune explication n'est donnée pour la différence entre le total de ces coûts et le total indiqué sur le procès verbal de réception des travaux. Ce dernier précise que "les fournitures sont conformes à celles du cahier des charges et elles ont été mises en œuvre suivant les règles de l'art, le bâtiment est en bon état d'entretien" (Archéo n° 67).

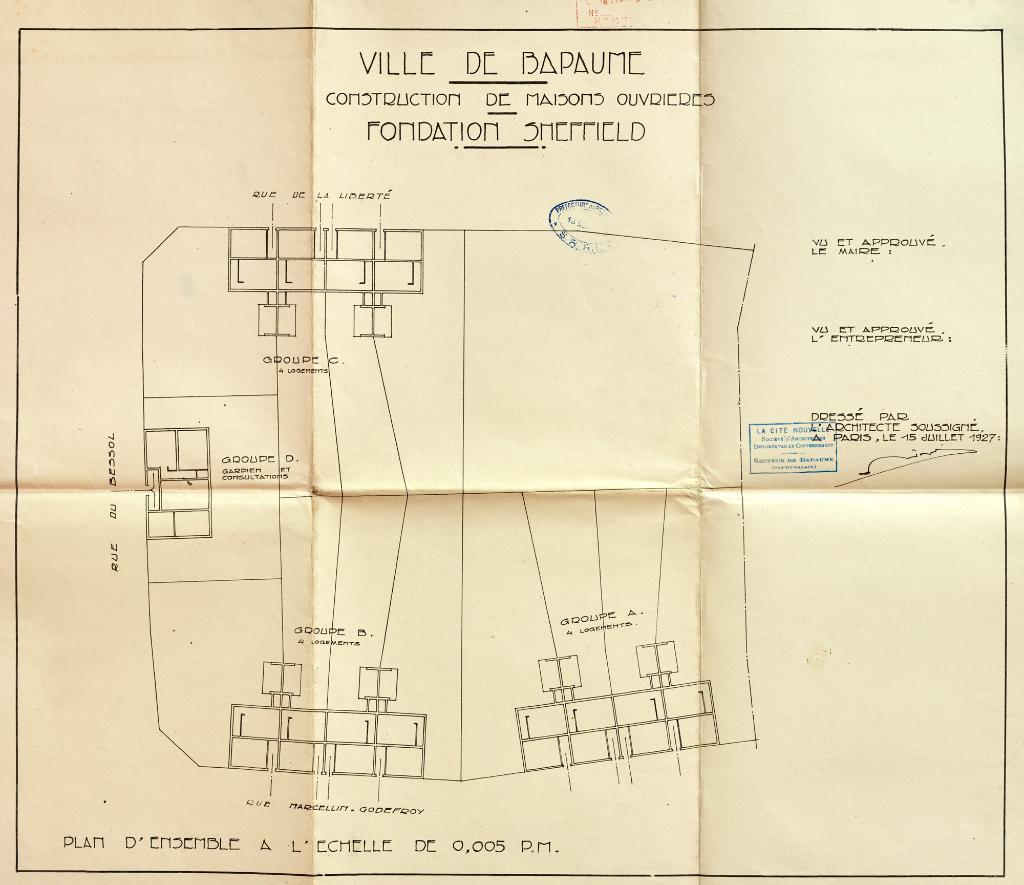

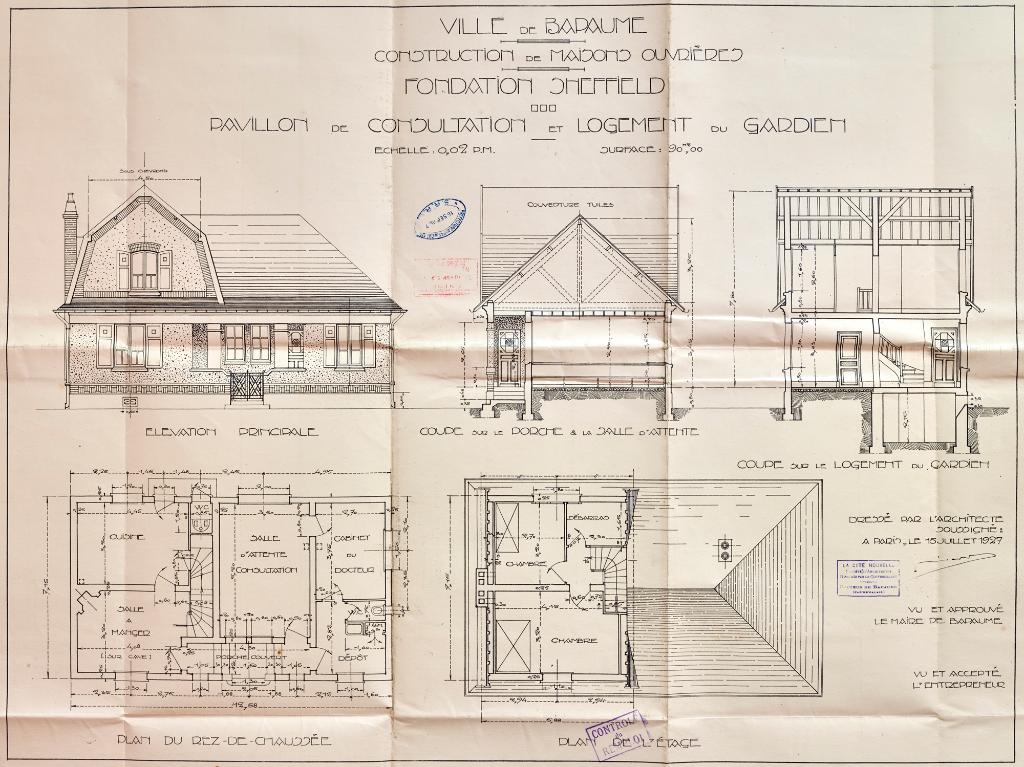

Le projet de l’architecte : les plans

Les plans sont dus à Eugène Bidard, l'architecte de la coopérative n°1, à laquelle la commune a adhéré.

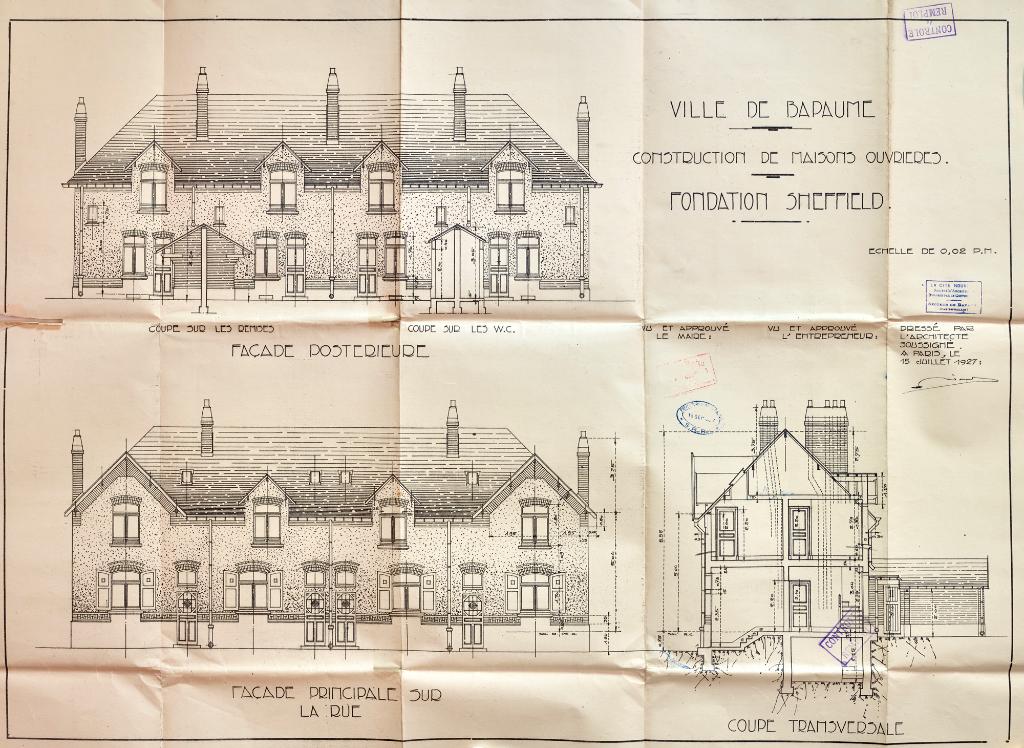

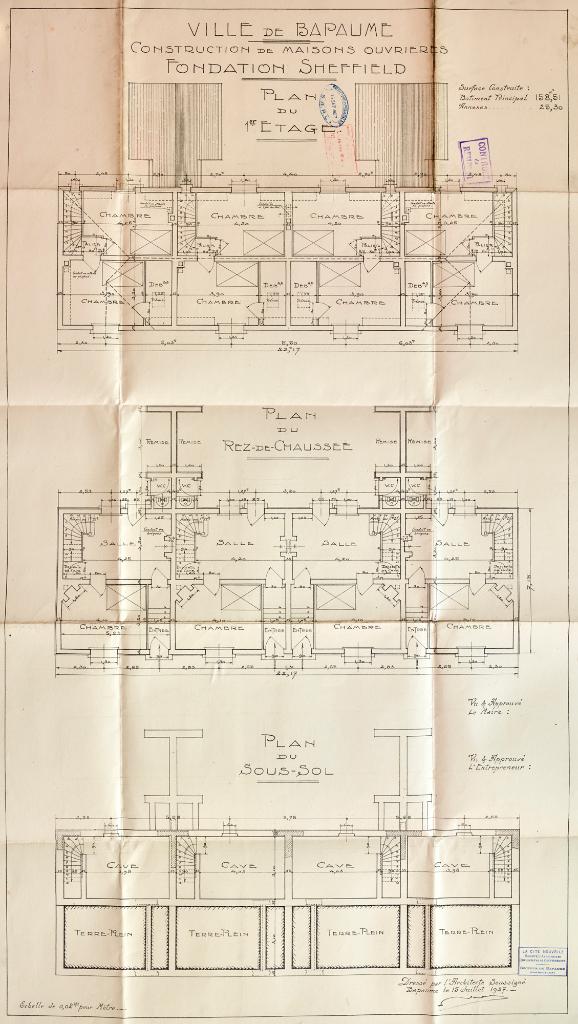

Le plan initial comprenait 12 logements réunis par groupes de 4, avec jardin et clôture, et un pavillon de gardien comprenant une salle de consultation pour un médecin. Toutes les maisons, élevées en partie sur cave et en partie sur terre-plein, comportent les mêmes pièces, détaillées dans le cahier des charges. Répartis sur deux étages et une surface de 80 m2, on trouve au rez-de-chaussée un vestibule, qui dessert la "salle" (la fonction n'est précisée ni dans le devis descriptif ni sur les plans...), de laquelle on accède à la cuisine équipée de l'eau courante et à une chambre. La chambre est située sur l'avant de la maison. Les accès aux escaliers cloisonnés qui donnent accès à l'étage et à la cave sont également dans cette "salle". L'étage abrite deux chambres, ainsi qu'un débarras. A l'arrière de la maison, l'architecte a prévu des WC ("à la turque") et une remise, qui occupent environ 6 m2. Chaque pièce, y compris la cave, bénéficie de l'éclairage électrique : 1 suspension pour la cuisine et la "salle", et 1 tulipe fixée au mur pour toutes les autres pièces et les escaliers. Les murs intérieurs sont peints à l'huile, sauf les chambres qui reçoivent un "papier de tenture (c'est à dire du papier peint) à 4 francs le rouleau avec bordure et frise". Les fenêtres du rez-de-chaussée sont fermées par des volets.

Les matériaux préconisés dans le devis descriptif

L'architecte indique quels sont les matériaux à mettre en œuvre pour chaque partie de l'édifice : les voutains de la cave sont en brique reposant sur des poutrelles en acier, les élévations sont en briques, les sols du rez de chaussée sont carrelés, les planchers sont en sapin, les cloisons intérieures en carreaux de plâtre peints, les plafonds enduits en plâtre, les huisseries en chêne pour celles extérieures (dont la porte d'entrée) et en "sapin rouge" pour les intérieures, la charpente est en "sapin des Vosges" et la couverture en tuiles mécaniques grand moule. L'architecte précise que le parement des briques utilisées en façade doit être parfait. Les façades reçoivent ensuite un "crépi tyrolien 3 couches avec hydrofuge [...]. Les appuis et les sommiers des baies seront enduits en ciment mouluré et lissé avec soin pour imiter la pierre". Une carte postale ancienne confirme d'ailleurs que le premier plein de travée en forme de créneau, était à l'origine décorée d'un motif de fausses meulières.

Le cahier des charges précise la qualité des matériaux à mettre en œuvre, en spécifie l'origine (chaux de Tournai ou de Beffes) et quelque fois le fabricant (comme pour le ciment Portland de la marque Demarle ou Lonquety) et les caractéristiques techniques ("brique bien moulée, uniforme, bien cuite et sonore").

La réalisation et les modifications ultérieures

Les travaux, commencés en juillet 1927, sont achevés en mai 1928, date du procès verbal de réception des travaux et la cité est habitée dès septembre 1929. Le conseil municipal a fixé le loyer à 60 francs par mois, et l'eau est offerte par la ville à concurrence d'un hectolitre par jour et par maison.

En septembre 1932, la Société civile d’habitations à bon marché de la ville de Sheffield vote sa dissolution et remet la propriété des habitations à la ville. Les maisons appartiennent aujourd'hui à des particuliers.

Un paragraphe des deux pages consacrées à Bapaume dans le Monde illustré de 1922, évoque la future cité en ses termes : "(le don de la ville de Sheffield) permettra la construction de nombreuses maisons ouvrières, véritables cottages anglais formant une minuscule cité de Sheffield dans Bapaume". Bien que la réalisation ne soit pas tout à fait à la hauteur à ces attentes, Dégardin (1945) décrit "la cité de Sheffield" comme un "ensemble de coquettes maisons".

Les douze maisons Sheffield sont toujours debout et constituent un ensemble facilement identifiable, bien que presque toutes aient été modifiées (changements dans les enduits, les parements des murs ou le matériau de couverture, ajouts de garages...), brouillant la lecture de l'identité visuelle de la "cité". Les toitures et les élévations sont cependant restées identiques à ce qui avait été construit en 1927.

-

Dates

- 1927, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard EugèneBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

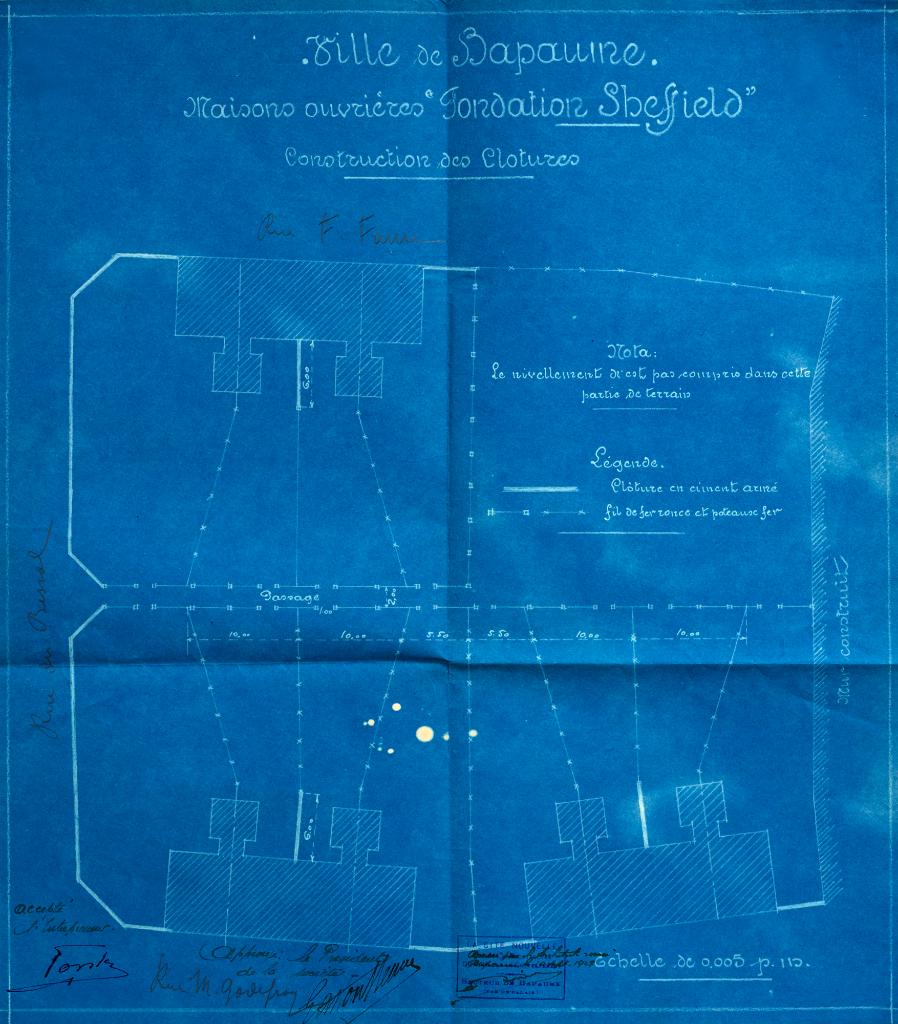

Le groupe d'habitations occupe une parcelle traversante desservie par les rues Marcelin-Gaudefroy, du Bessol et de la Liberté. A l'arrière des maisons, au cœur de la parcelle, on trouve des jardins, également accessibles depuis une desserte interne dont l'accès est situé rue du Bessol. Huit des douze logements bordent la rue Marcelin-Gaudefroy, proche du centre ville, où de nombreuses maisons bourgeoises sont reconstruites après guerre. On trouve ainsi en face de ces maisons modestes la maison et l'étude d'un notaire, ainsi que la maison et le cabinet d'un dentiste (AD Pas de Calais, 10R9/60 - dossier 862 et 10R9/100 - dossier 1524).

Le groupe d'habitations comprend trois blocs de quatre logements sous un même toit, alignés sur rue. Deux blocs sont rue Gaudefroy, et le troisième rue Félix-Faure. Ils sont reliés à l'arrière par des jardins clos que traverse une petite allée.

Les blocs de logements à étage de comble sur rez-de-chaussée surélevé sont construits en briques. Certains pignons ont conservé apparente la brique rouge d'origine, tandis que d'autres sont totalement ou partiellement enduits, ou pour l'un d'entre eux, couvert de briquettes de parement. Les murs gouttereaux de chaque bloc sont essentés. La couverture est en tuiles mécaniques ou en fibrociment.

Si l'aspect extérieur des maisons a subi des modifications liées aux changements de propriétaires, la structure du bâti (murs, baies et toiture) n'a cependant pas été modifiée. Les groupes d'habitation sont couverts par une toiture débordante et présentent un aspect symétrique par rapport à un axe vertical central. Chaque maison du bloc présente en façades deux fenêtres et une porte surmontée d'un imposte vitré. La fenêtre du premier étage est située sous une lucarne, dont l'un des rampants s'achève au droit du piédroit de la porte d'entrée. Toutes les baies sont couronnées par un arc surbaissé en briques posées de chant inséré dans la maçonnerie. Le premier plein de travée a une forme en créneau, dont la partie la plus haute vient s'achever sous l'appui de fenêtre, tandis que les parties latérales plus basses sont achevées par un motif de grecques dessinées par des briques en boutisse.

La toiture est à double longs-pans. Les pignons des extrémités sont plus larges que les lucarnes situées sur le mur gouttereau. Cette alternance donne du rythme à la façade et permet d'individualiser chaque maison.

L'animation de la façade est également due à la différence de disposition des baies entre les maisons centrales, où la fenêtre du premier étage est centrée, et celles des maisons des extrémités où les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage sont juxtaposées.

S’agissant de propriétés privées, l’intérieur actuel des maisons n’a pas été étudié. Il n’est donc pas possible de savoir si la construction s’est faite conformément aux plans de l’architecte, ni si cette dernière a été modifiée par la suite.

-

Murs

- brique crépi

-

Toitstuile mécanique, ciment amiante en couverture

-

Étagesrez-de-chaussée surélevé, étage de comble

-

Couvrements

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Typologieshabitat individuel ; habitat collectif

-

État de conservationremanié

-

Statut de la propriétépropriété privée

L'installation à l’emplacement de l'ancien hospice Saint Jean a permis de bénéficier d'une large emprise au sol et d'accorder une large surface à des jardins potagers, forts utiles pour les familles modestes appelées à occuper les maisons. Malgré l'espace disponible et l'importance du montant du parrainage de la ville de Sheffield (voir dossier IA62005169 : Les parrainages de la ville de Sheffield à Bapaume), la totalité du projet n'a cependant pas été réalisée. En effet, le dossier des dommages de guerre comprend une planche de 1927 dédiée à l'élévation et aux plans d'un "pavillon de consultation et logement du gardien". Ce dernier n'apparait plus sur le plan des clôtures de 1929 et rien dans le bâti actuel, dont le tracé est fidèle à celui du plan de 1929, ne laisse penser qu'il a été construit.

Outre leur mode de financement, l'autre intérêt de la Cité Sheffield est qu'elle est le seul exemple d'habitation bon marché porté par la ville pendant la reconstruction.

Les précisions apportées dans le devis descriptif quant à la nature et à l'origine des matériaux, plutôt habituelles dans les cahiers des charges avant-guerre, sont beaucoup moins développées dans les documents rédigés au tout début de la reconstruction. ceci peut s'expliquer par le fait que la cité Sheffield est un projet d'exception, mais également parce qu'en 1927, lorsque le projet est initié, les difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction sont résolues, ce qui permet à l'architecte d'être plus directif dans les contraintes techniques qu'il impose. Certains matériaux se retrouvent dans d'autres constructions de Bidard, comme les briques pour la maçonnerie ou encore l'enduit tyrolien, (crépi projeté avec une machine à manivelle appelée tyrolienne - nom de sa région d'origine - qui garde une fois sec un aspect granuleux), qu'il utilise aussi pour le décor de la maison d'enfants de la rue de l'église (IA62005160).

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série X - Assistance et prévoyance sociale. Dossier n° 1174 : Hôpital de Bapaume - Reconstruction au titre des dommages de guerre : X1174 : Bapaume (hôpital-hospice) - bâtiment : reconstruction au titre des dommages de guerre : état antérieur de l'hospice, rapports, déclarations de dommages de guerre sur immeubles de 3ème catégorie ; déplacement de l'hôpital-hospice : premier projet refusé et nouveau projet avec plans (1920, 1922-1924) ; approbation du projet ; autorisation d'adjudication ; reconstruction de la chapelle de l'hospice au cimetière.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Hôpital-hospice de Bapaume : plan du rez-de-chaussée. Ni signé, ni daté.

- Hôpital-hospice de Bapaume : plan du premier étage. Ni signé, ni daté.

Etat antérieur de l'hospice, rapports, déclarations de dommages de guerre sur immeubles de 3ème catégorie -

AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R9/111. Dommages de guerre. Secteur de Bapaume. Dossier n°1808. Société civile des habitations à bon marché de la ville de Sheffield, logements à Bapaume : devis descriptif, marchés, conventions d'acompte, compte rendu d'adjudication, décompte des travaux, réception définitive des travaux, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Ville de Bapaume - construction de maisons ouvrières - Fondation Sheffield : plan d'ensemble. Signé et daté Eugène Bidard, 15 juillet 1927.

- Ville de Bapaume - construction de maisons ouvrières - Fondation Sheffield : construction des clôtures. Signé et daté Eugène Bidard (architecte), Gaston Stenne (président), Fonty (entrepreneur), 1o juillet 1929.

- Ville de Bapaume - construction de maisons ouvrières - Fondation Sheffield : façade postérieure ; façade principale sur rue ; coupe transversale. Signé et daté Eugène Bidard, 15 juillet 1927.

- Ville de Bapaume - construction de maisons ouvrières - Fondation Sheffield : plans du sous-sol, du rez-de-chaussé et du premier étage. Signé et daté Eugène Bidard, 15 juillet 1927.

- Ville de Bapaume - construction de maisons ouvrières - Fondation Sheffield - pavillon de consultation et logement du gardien : élévation principale ; coupe sur le porche et la salle d'attente ; coupe sur le logement du gardien ; plan du rez-de-chaussée ; plan de l'étage. Signé et daté Eugène Bidard, 15 juillet 1927.

Devis descriptif, marchés, conventions d'acompte, compte rendu d'adjudication, décompte des travaux, réception définitive des travaux, plans. -

AD Pas-de-Calais. Série O ; 2O631/2 ; Dossiers d'administration communale. Bapaume : Projet du plan d'alignement et d'aménagement de la ville, 1919-1925 : Courrier de Messieurs Duquesne et Théry.

-

AD Pas-de-Calais : BHD 101/31

La reconstitution des régions dévastées, tome septième - le Pas-de-Calais : 1918 - 1922. Le monde illustré, 65ème année, numéro hors série, 24 juin 1922.

p. 64 et 65

Bibliographie

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 165 - 167 -

Université d'Artois, site d'Arras (Bibliothèque Universitaire) : MAI/ARR H74376

NORMAND, Bertrand. L'aide étrangère au ravitaillement et à la reconstruction du Pas de Calais (1915 - 1924). Mémoire de maîtrise sous la direction d'Eric BUSSIERE, Université d'Artois, Arras, 1998. Non publié.

-

Archéo - bulletin de la société archéologique et historique de Bapaume et sa région. n° 78, octobre 2005

n°67, janvier 1998, p. 10 à 14.

Documents figurés

-

[Hospice Saint-Jean de Bapaume]. Photographie, avant 1912 (coll. part.).

-

Bapaume. Rue Marcellin-Gaudefroy. Carte postale, avant 1912 (coll. part.).

-

Bapaume. L'hospice, rue Marcellin-Gaudefroy. Edition Bertrancourt, Bapaume (Pas-de-Calais). Carte postale, avant 1914 (coll. part.).

-

Bapaume (P.-de-C.). Rue Marcellin-Godefroy. Photo J. Souillard, Bapaume. Carte postale, vers 1930 (coll. part.).

Annexes

-

La place des adoptions et des parrainages dans la reconstruction du Pas-de-Calais

-

Les parrainages de la ville de Sheffield à Bapaume

-

Les matériaux de la reconstruction à Bapaume

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.