Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Lieu-dit

-

Adresse

7 rue de l'église

-

Cadastre

2017

000 AE 01

66

-

Précisions

-

Appellationsorphelinat Sainte-Marie, orphelinat des Soeurs-Bleues, orphelinat Notre-Dame de Pitié

-

Parties constituantes non étudiéescour, jardin d'agrément, jardin potager, chapelle, atelier

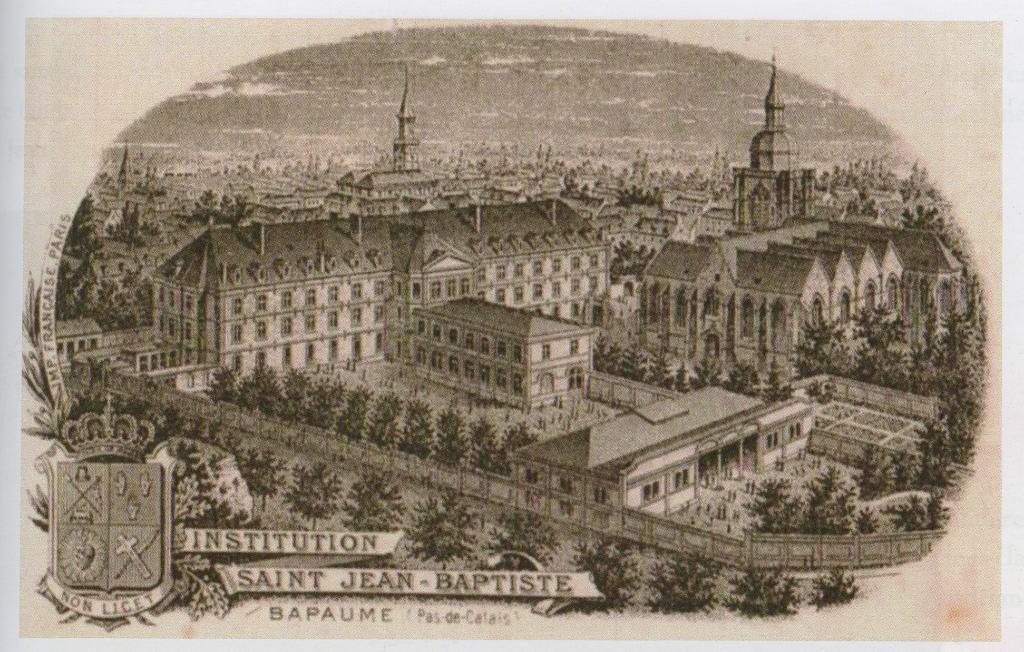

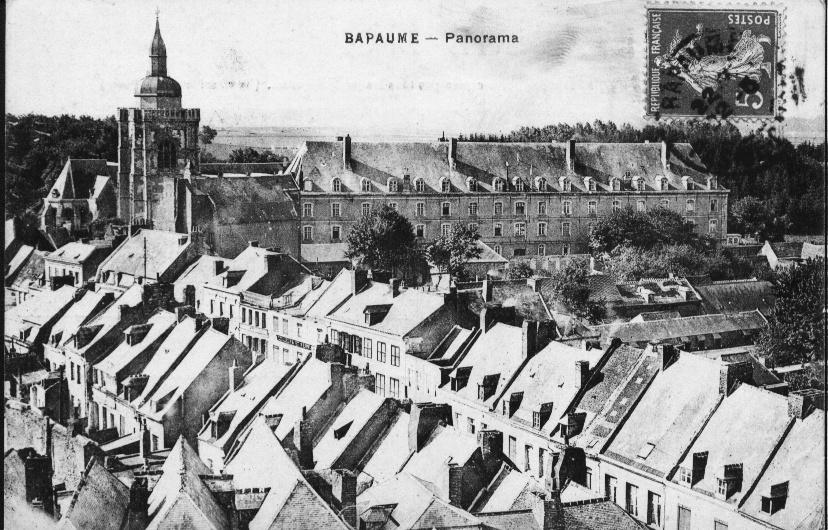

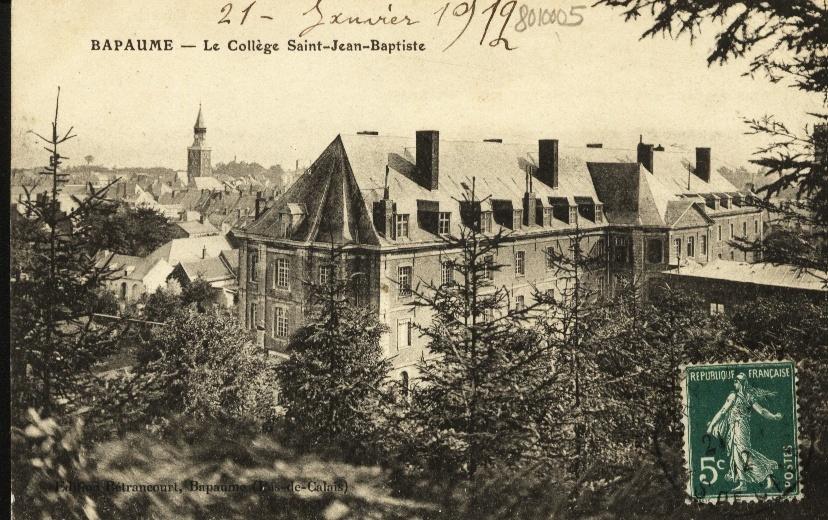

L'orphelinat entre 1867 et 1924

Un orphelinat géré par les religieuses de l'ordre des Servantes de Marie est créé dans une petite maison de la rue Sainte Anne (actuelle rue Gambetta) en 1867. Il porte également le nom d'"orphelinat des sœurs bleues", de la couleur des habits de leur ordre. La désaffectation de la caserne Vauban en 1868 est l’occasion d'acheter une partie du bâtiment pour y installer un orphelinat plus grand. Elles s'y installent la même année, mais ce n'est qu'en janvier 1869 que les sœurs peuvent s'en porter acquéreuses, en y consacrant une partie de leur dot (Dégardin, 1945). Il prend alors le nom de Notre-Dame de Pitié. Toute la surface entre l'ancienne caserne et les remparts est transformée en jardin potager. Seuls huit enfants sont accueillis à son ouverture mais ils sont plus de 50 à la veille de la guerre.

Dès le début du conflit, l'orphelinat est transformé en hôpital militaire. Comme le reste de la caserne, il n'est détruit que partiellement pendant la guerre mais les murs restants sont inutilisables pour reconstruire. Malgré tout, les sœurs reviennent à Bapaume dès juin 1920, et installent un orphelinat provisoire sur Les Promenades, à l'emplacement de l'actuel Square des Mères, juste en face du futur orphelinat.

Éléments de chronologie du projet de reconstruction

C'est la Société civile de l'ancien orphelinat de Bapaume qui prend en charge le dossier de reconstruction, confié à l'architecte Eugène Bidard. Pour ce projet, ce dernier travaille hors coopérative. Le projet est achevé en juin 1924 et la première pierre posée en octobre 1924 (Dégardin, 1945) après la validation du dossier par la commission cantonale. Les travaux s’achèvent fin 1926 avec l'installation de l'électricité, de l'eau chaude et du chauffage central. Le bâtiment peut désormais accueillir 60 orphelins. Le dossier administratif est clôturé en février 1929. La reconstruction aura coûté 1,1 million de francs.

L'orphelinat n'est pas reconstruit sur son ancien emplacement, désormais entièrement occupé par l'Institution Saint-jean-Baptiste, mais au bout de la rue de l'église.

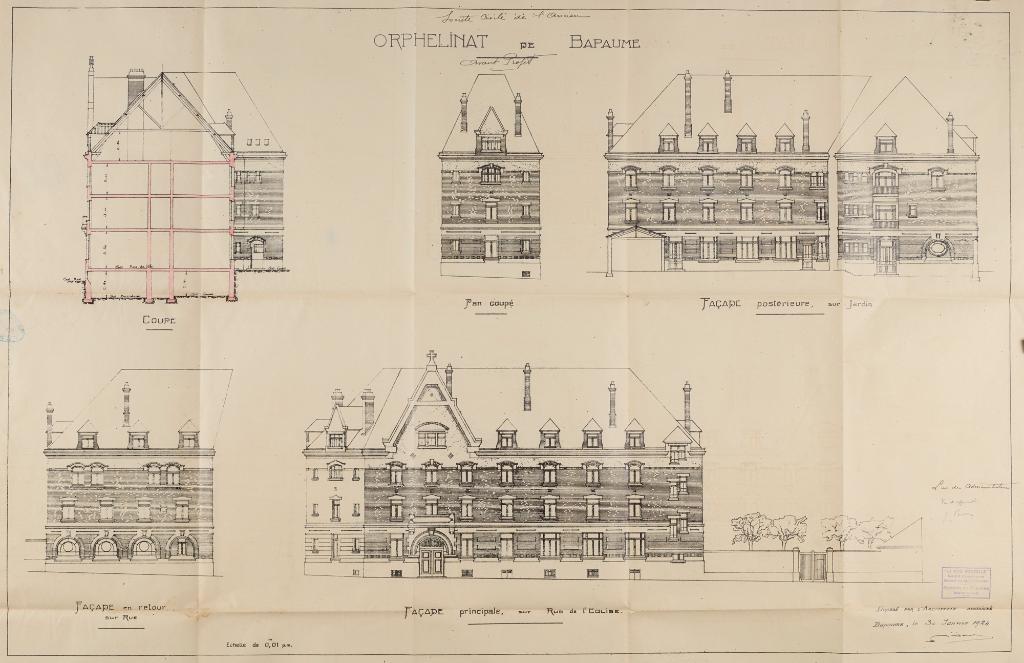

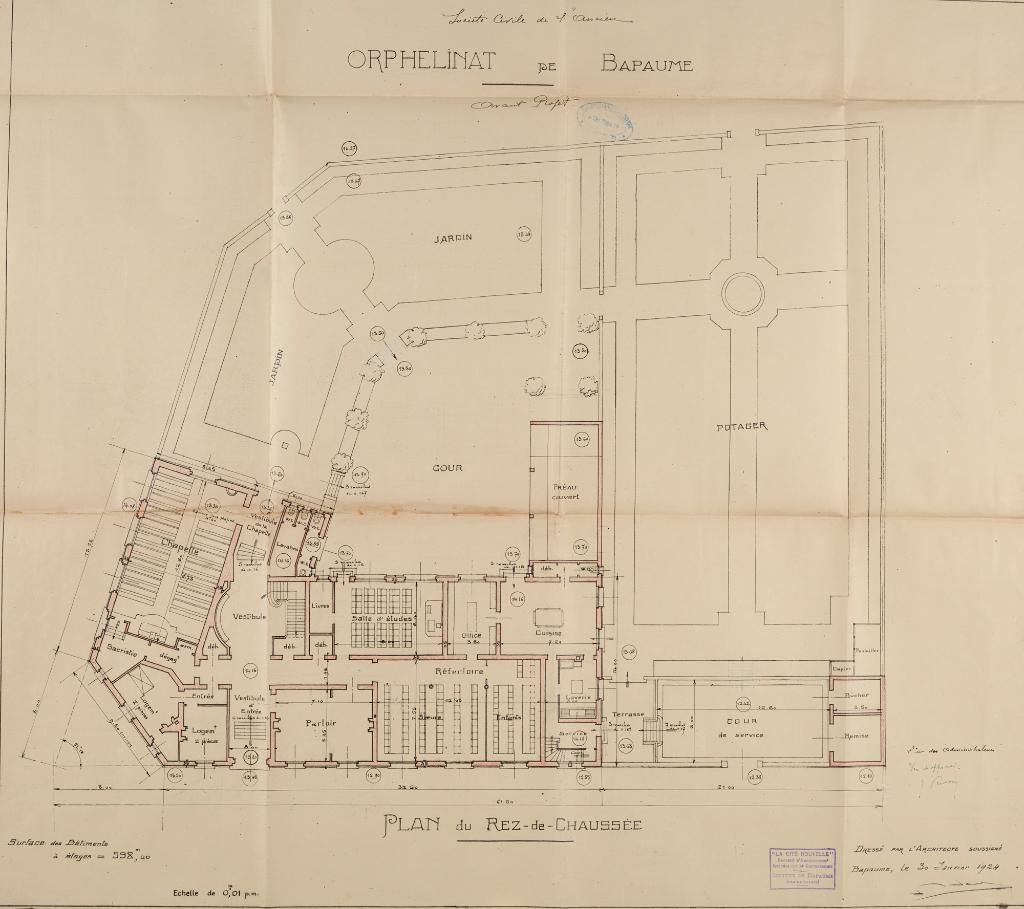

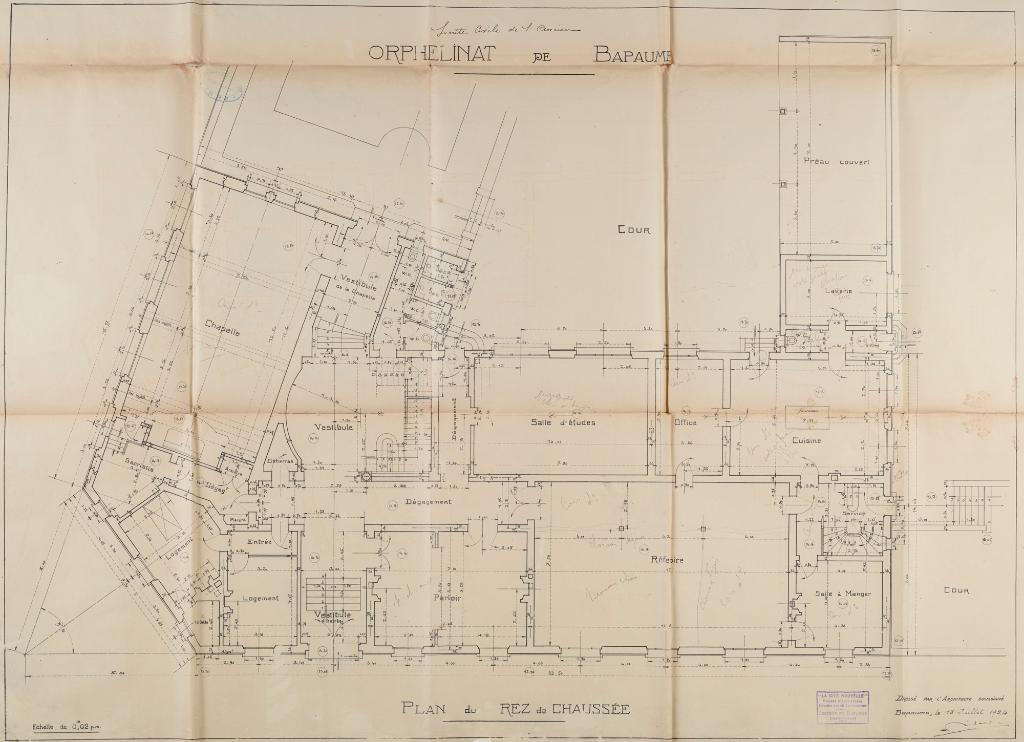

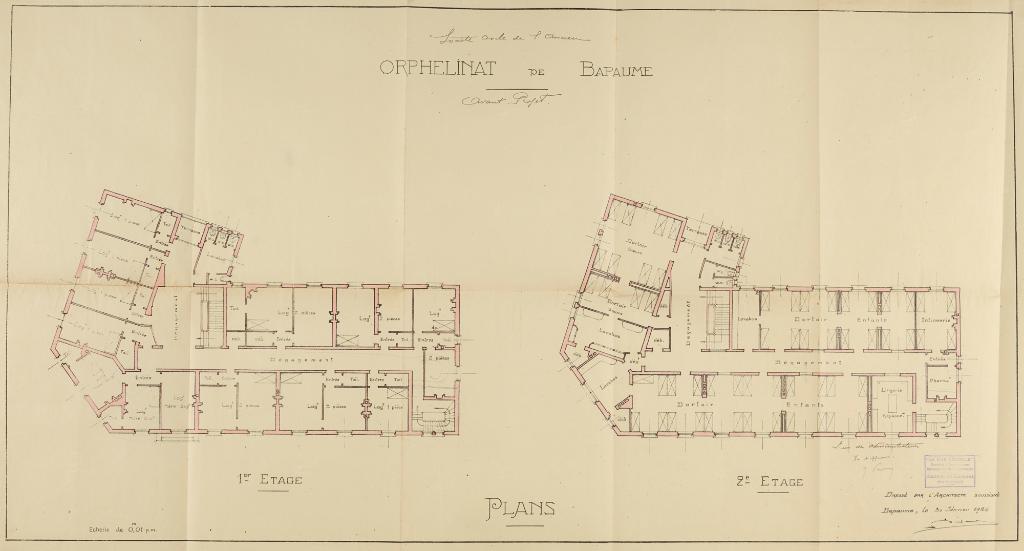

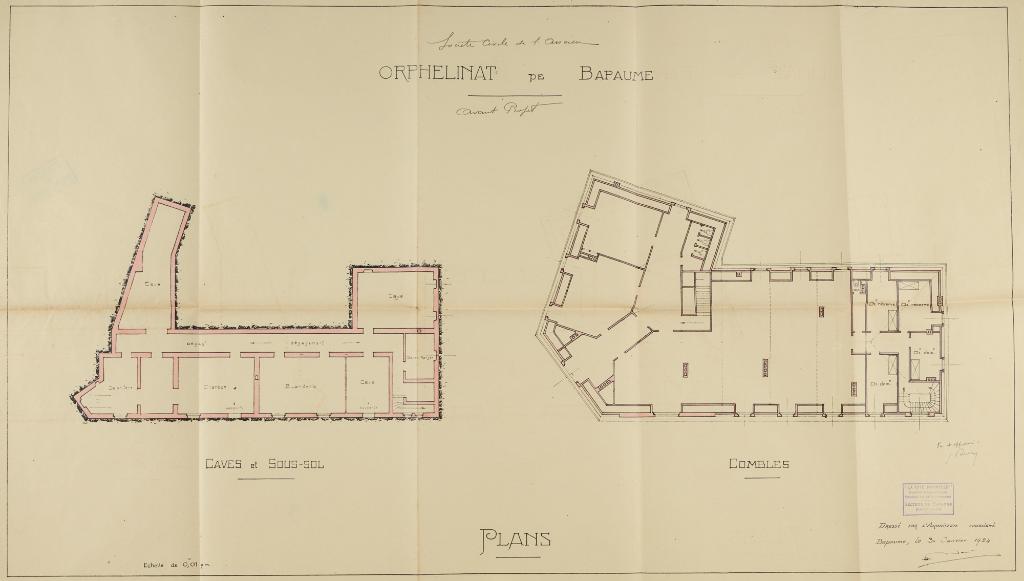

Le projet de l'architecte : les plans

Les plans et le devis descriptif détaillé, conservés aux AD du Pas de Calais (10R9/97), permettent de bien connaître le projet de l'architecte. Le bâtiment doit comporter un réfectoire, une lingerie, des dortoirs, des salles d’étude, un parloir, une chapelle et doit être complété par un préau couvert, "une cour de service avec remise, bûcher, clapier, poulailler". Le plan montre un bâtiment en L qui s'adapte à la forme de la parcelle, avec un large pan coupé à l'angle des rues de l’Église et du Donjon. Tout le reste de la parcelle est occupé par une cour, un jardin d'agrément et un potager. Chaque jardin était "clos de murs avec une porte charretière".

A l'intérieur de l'orphelinat, les espaces sont bien séparés : au rez-de-chaussée côté rue de l'Eglise on trouve les espaces dédiés à la vie en collectivité (cuisine, réfectoire, lingerie), la salle d'étude et un large vestibule d'accueil qui donne accès au parloir. Côté rue du Donjon, c'est à dire le petit côté du L, on trouve un logement et un second vestibule, en enfilade avec le premier, qui permet d'accéder à l'arrière du bâtiment et à la cour, tout en desservant la chapelle. L'accès à la chapelle peut également se faire directement depuis la cour. Au premier comme au second étage, l'ensemble du bâtiment est desservi par un couloir central. On y trouve, au premier étage les petits appartements des sœurs "cinq de chacun une pièce avec entrée et toilettes et cinq de deux pièces avec entrée et toilette", et au second les dortoirs des enfants, une infirmerie et une pharmacie. Pour l'ensemble des étages, tous les "water-closets" sont réunis dans l'extrémité de la petite aile donnant sur la cour. L'étage sous-comble, dont aucun plan prévisionnel de distribution n'est conservé aux archives, doit accueillir "deux chambres de domestiques et deux chambres de réserve et un grand grenier". Les escaliers, encagés tournants à retours autour d'un jour central, sont situés à l'extrémité de la grande barre du L pour celui de service, et au centre du bâtiment près du hall d'accueil pour les résidents.

Le projet de l'architecte : les élévations

Le bâtiment compte un sous-sol, deux étages carrés et un étage de combles. L'architecte a imaginé une élévation ordonnancée à travées, particulièrement lisible sur la façade rue de l'Eglise. On compte huit travées pour cette façade, trois pour le pan coupé et quatre pour la façade sur la rue du Donjon, bien que pour cette dernière, la superposition verticale des baies soit moins affirmée. A chaque niveau de façade, la forme des baies est différente : rectangulaires avec un linteau droit au premier niveau, rectangulaires surmontées d'un petit fronton triangulaire au second niveau et enfin en plein cintre pour le dernier niveau. Cette superposition de baies est reproduite à l'identique sur les façades postérieures. Les baies de la chapelle tranchent nettement avec les autres : beaucoup plus larges, elles sont en plein cintre, entourées de ciment teinté pierre, et leur remplage accueille un oculus en partie haute. Un large bandeau entre le premier et le second niveau et une corniche sous le toit, apportent du relief à la façade et créent la continuité entre les trois façades extérieures du bâtiment. Enfin, un large pignon percé d'une baie rectangulaire sous un arc en plein cintre vient couronner les trois travées à l'extrémité de la façade rue de l'église, qui accueillent au centre la porte d'entrée monumentale surmontée d'un balcon. Ses rampants sont interrompus à mi-hauteur par un petit redent.

Le bâtiment est couvert par une toiture à longs pans à croupes, interrompue par des lucarnes au dessus de chaque travée. Seul le pan coupé bénéficie d'un rythme différent, avec une seule lucarne au dessus de la travée centrale. De nombreuses souches de cheminées, fines, hautes et couvertes par une mitre en terre cuite en forme de dôme, devaient être disséminées sur la toiture.

Les matériaux préconisés par l'architecte

Outre les affectations des différents espaces du bâtiment, le devis descriptif permet de connaitre avec plus de précisons les matériaux prévus par l'architecte. Après déblaiement de la parcelle et nivellement du sol, les "murs de fondation seront construits en briques brutes cuites en moule de Bapaume [...]", comme les murs de refend et de clôture du jardin, mais "les murs en élévation des façades, pignons et souches de cheminées seront en briques cuites au four continu." "Tous les linteaux des baies sur façades seront en béton armé avec enduit sur faces vues". Sont également en béton armé les planchers hauts des caves, de la chapelle et du réfectoire "comprenant les poutres, poutrelles et poteaux nécessaires pour recevoir au dessus le mur des étages". L'architecte précise pour la composition du béton les proportions de graviers "bien lavés", de sable et de ciment et indique que toutes les armatures seront en "acier doux du commerce [...] d'une seule longueur pour les poteaux, poutres et poutrelles. [...] Le décoffrage ne sera toléré que dans les délais suivants : 4 jours pour les poteaux, 21 jours pour les hourdis, 45 jours pour les poutres et poutrelles". A partir du plancher haut du rez-de-chaussée, "tous les murs seront chainés par des chaines en fer plat". Les cloisons de distribution seront soit en carreaux de plâtre "avec 3 rangs de fils de fer galvanisé" pour les plus fines, soit en briques pour les épaisses. L'ensemble des murs intérieurs et des plafonds reçoit un enduit en plâtre qui sera lissé puis peint à l'huile, quelquefois avec un décor de faux appareil de couleur pierre (chapelle, vestibules) ou de faux lambris (parloir, salle d'étude). Les murs des logements et du parloir reçoivent du "papier de tenture" (c'est à dire du papier peint). Les sols sont en béton, laissé nus pour les sous-sols, "carrelé en carreaux de céramique à 60 francs le m2" pour les vestibules d'entrée et de la chapelle ainsi que le couloir vers le réfectoire, "dallé en mosaïque granito au prix de 55 francs le m2 pour la chapelle et le réfectoire, parqueté de chêne pour le parloir et la salle d'étude. Dans les étages, les planchers en sapin seront "brochés sur solives". Enfin, les seuils de porte et les départs d'escalier seront en "roche de Comblanchien", les autres marches des escaliers étant en chêne pour l'escalier central et en fer pour l'escalier de service. Les portes sur l'extérieur et celles des pièces d'apparat du rez-de-chaussée sont en chêne, les autres en sapin. La charpente, également en sapin, est couverte par de l'ardoise d'Angers "carrée de grand format" posée au clou, de même que les lucarnes. Pour le préau, l'architecte fait le choix d'une couverture en zinc.

L'architecte accorde aussi de l'importance à l'aspect qu'aura son bâtiment. Ainsi, les murs extérieurs en briques (y compris pour les jouées des mansardes) seront jointoyés au ciment Portland, matériau qui sert aussi pour l'enduit des soubassements et des marches des escaliers extérieurs où il est bouchardé. Le ciment utilisé pour réaliser "les bandeaux, corniches, linteaux de baies et sommiers", sera teinté à la chaux. Pour "le grand pignon" l'architecte préconise, pour recouvrir le béton, un "enduit tyrolien moucheté, jeté au balai, à 3 couches, sur crépi de fond et teinte ton pierre de 25 mm d'épaisseur".

La réalisation et les évolutions ultérieures

Si l'architecture du bâtiment initial n'est quasiment pas modifiée, il a été complété par des extensions qui sont venues se greffer à lui. Les vues aériennes (IGN) attestent la construction d'une aile prolongeant le bâtiment au nord (rue de L’Église) avant 1947. Ce bâtiment de classes est également visible sur une carte postale des années 1940. Sur la vue de 1963, on distingue un bâtiment nouvellement construit à l'arrière de cette nouvelle aile. Le témoignage d'un ancien pensionnaire vient confirmer que la construction a eu lieu au tout début des années 1960 "en parpaings avec au sol des carrelages rouge-bruns et des fenêtres en haut [dans la toiture] que l’on ouvrait au moyen d’un câble coulissant. Ce bâtiment possédait une seule porte d’accès qui donnait dans la cour. Un autre petit bâtiment y était accolé, qui servait essentiellement de garage à la 2CV de la sœur infirmière avec un accès à la cour par une large porte". Il confirme que les jardins étaient toujours là en 1960, délimités par un petit muret de briques surmonté de grilles en fer forgé : celui d'agrément côté rue du Donjon, et celui potager, qui accueillait aussi les animaux de bassecour, du côté du presbytère. Dans l'angle du jardin d'agrément se trouvait une petite grotte du modèle de Lourdes avec sa statue mariale. En 1967, lors de son départ de l'orphelinat, le jardin d’agrément existait toujours… A partir de 1969, tous les enfants sont scolarisés dans les autres écoles de Bapaume. L’enseignement n’est plus à la charge des religieuses qui en profitent pour aménager leurs locaux afin d’offrir des activités sportives et culturelles aux enfants. L'orphelinat devient une maison des enfants.

Sur la vue de 1967, un préau a été construit à l'ouest de la cour, qui n'apparaît plus sur la vue de 1983. Enfin, cette vue de 1983 montre aussi la reconstruction (?) du bâtiment de 1963 et son extension, qui correspondent à la disposition actuelle. Une campagne de restructuration du rez-de-chaussée menée en 2019 a fait disparaitre les logements, le réfectoire, le parloir et la chapelle transformés en bureaux et salles de classe.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle

-

Dates

- 1924, daté par source

- 1926, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

L'édifice occupe une parcelle d'angle traversante, à l'angle des rues de l’Église et du Donjon. Il comprend un bâtiment principal prolongé par un bâtiment secondaire, tous deux alignés sur la rue de l’Église, une cour et un bâtiment à l'ouest.

Le bâtiment principal compte deux étages carrés et un étage de comble. Il est construit en briques et couvert par un toit à longs pans à croupes, avec une couverture en tuile mécaniques. Le toit est interrompu par des lucarnes, dont le rythme n'est pas le même au dessus des façades et du pan coupé.

La façade sur rue du bâtiment principal présente un ordonnancement en travées, décorée par des bandeaux entre le premier et le second niveau et sous la corniche en encorbellement qui reçoit le chéneau. La forme des baies de formes diffère en fonction du niveau de façade. Le pignon qui surmonte l'entrée principale est percé d'une niche qui accueille une statue de la vierge.

A l'arrière de ce bâtiment principal, on trouve un parking bitumé et un bâtiment carré couvert par des sheds, qui accueille des salles de réunion et des bureaux.

Le bâtiment secondaire, aligné sur la rue de l’Église, compte un étage carré. Il est construit en parpaings de béton masqués par un enduit et couvert de tuiles mécaniques.

Une visite à l'intérieur du bâtiment a confirmé les nombreuses transformations réalisées depuis la construction de l'orphelinat. Il n'est donc plus possible aujourd'hui de voir si la distribution imaginée par l'architecte a été respectée.

-

Murs

- brique

- béton parpaing de béton enduit

-

Toitstuile mécanique

-

Étages2 étages carrés, 1 étage carré

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- pignon couvert

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- Vierge

-

Précision représentations

La statue est située dans une niche en plein cintre tout en haut du pignon.

Elle représente la Vierge debout, les bras ouverts et le visage incliné vers le sol. Le choix de ce personnage de mère, ainsi que l'attitude accueillante qui lui est donnée conviennent particulièrement bien au décor d'un orphelinat. Bien qu'il manque les personnages sous le pallium de la vierge, cette composition n'est pas sans rappeler celle des Vierges au manteau (ou vierges de miséricorde), accordant leur protection aux enfants et aux faibles. Le traitement des plissés ou de l'expression du visage la rattache cependant à la statuaire de série de la fin du 19e siècle.

-

Statut de la propriétépropriété d'une association cultuelle

Comme presque toujours, on retrouve dans la maison d'enfants les matériaux classiques de la reconstruction : brique, béton armé "maquillé" par des enduits ou des crépis. Mais le choix de l'ardoise en couverture est revanche moins fréquent car c'est un matériaux cher.

Le plan et l'élévation sont eux-aussi assez classiques. La seule originalité est le large fronton triangulaire, qui ne se trouve pas sur le pan coupé, mais vient rompre la façade sur la rue de l'église.

Le devis descriptif fournit une description extrêmement précise des matériaux à employer (composition, origine géographique) et de la manière dont ils doivent être mis en œuvre. L’architecte indique ainsi que le pureau des ardoises doit être de 11 mm, ou précise le nombre des paumelles pour chaque type de porte. Il est également très pointilleux sur la mise en place des parties en béton armé (types de fers, composition du béton, durée du coffrage...), ce qui peut s'expliquer par la relative "jeunesse" de ce matériau dans le panel des matériaux "grand public", qui demande donc peut-être des explications précises pour être mis en œuvre correctement. Mais le luxe de détails du devis s'explique peut-être aussi par le fait que ce projet coûteux est réalisé hors coopérative, et que Bidard y aurait consacré plus de temps qu'aux autres projets, il est vrai plus répétitifs, de reconstruction de maisons.

En plus du béton armé, certains matériaux se retrouvent dans d'autres constructions de Bidard, en particulier l'enduit tyrolien qu'il utilise aussi pour le décor des maisons Sheffiefd.

Le bâtiment initial n'a pas subi de modifications significatives. Seule la toiture a été refaite en tuile mécanique dans les années 1960. Les jardins ont disparu, remplacés dans les années 60 par un bâtiment accueillant des salles de jeux (aujourd'hui des bureaux) puis un parking. Depuis les années 60, le fronton est occupé par une niche accueillant une statue de la Vierge et plus par un arc en plein cintre couvrant une baie rectangulaire tripartite. Les modifications les plus significatives sont sans doute l'ajout des extensions, le long de la rue de l’Église, puis dans la cour.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R 9/97. Dommages de guerre. Secteur de Bapaume. Dossier 1463. Société civile de l'ancien orphelinat de Bapaume. Orphelinat et dépendances à Bapaume : plans, élévations, devis descriptif.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Société civile de l'ancien orphelinat de Bapaume : coupe, façade du pan coupé, façade postérieure sur jardin, façade en retour sur rue, façade principale sur rue de l'église. Signé et daté E.Bidard, architecte, et "l'un des administrateurs", le 30 janvier 1924.

- Société civile de l'ancien orphelinat de Bapaume : plan du rez-de-chaussée avec les cours, préaux, jardins et potager. Signé et daté E.Bidard, architecte, et "l'un des administrateurs", le 30 janvier 1924.

- Société civile de l'ancien orphelinat de Bapaume : plan du rez-de-chaussée. Signé et daté E.Bidard, architecte, le 18 juillet 1924.

- Société civile de l'ancien orphelinat de Bapaume : plans 1er et 2e étage. Signé et daté E.Bidard, architecte, et "l'un des administrateurs", le 30 janvier 1924.

- Société civile de l'ancien orphelinat de Bapaume : plans des caves et sous-sols et des combles. Signé et daté E.Bidard, architecte, et "l'un des administrateurs", le 30 janvier 1924.

Plans, élévations, devis descriptif.

Bibliographie

-

QUINT, Norbert. Un orphelin de Bapaume - souvenirs d'enfance de 1953 à 1967. Impression du Livre.com, St-Laurent-du-Var.

chap. 5 -

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 66 - 67

Documents figurés

-

Institution Saint Jean Baptiste, orphelinat Sainte Marie et église Saint Nicolas. Papier à en-tête de l'école, vers 1905 (coll. part.).

-

Bapaume - Panorama. Carte postale , vers 1910 (Coll.Part.). A l'arrière-plan la Caserne Vauban - Orphelinat Sainte Marie et Institution Saint Jean Baptiste.

-

Bapaume - le collège Saint-Jean-Baptiste. Carte postale, vers 1910 (coll. part.). Vue sur la partie de l'ancienne caserne Vauban abritant l'orphelinat des soeurs Bleues.

-

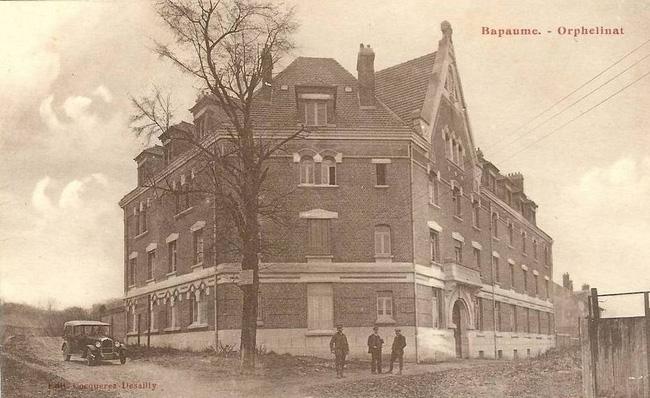

Bapaume - Orphelinat. Photo Coquerez - Dessailly. Carte postale, vers 1935 (coll. part.). Vue générale.

-

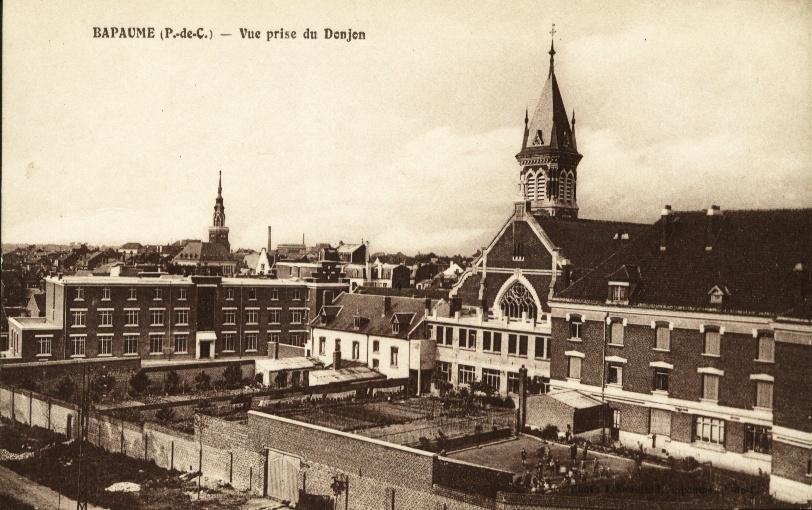

Bapaume - vue prise du donjon. Carte postale, vers 1940 (coll. part.). Vue sur la cour, les jardins et la façade arrière de l'orphelinat.

Annexes

-

L'intérieur de la maison d'enfants de bapaume vers 1960 d'après le témoignage d'un ancien pensionnaire

-

Les matériaux de la reconstruction à Bapaume

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.