Photographe au service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la région Hauts-de-France (2023).

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

10 rue Lecointe

-

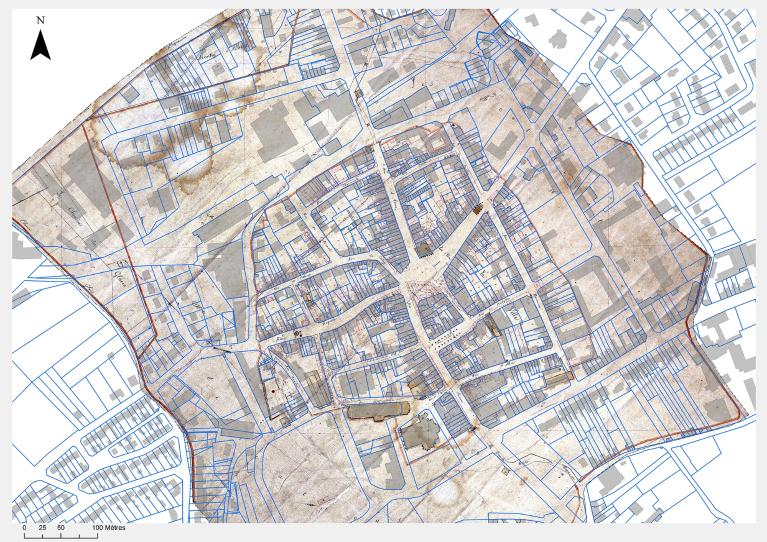

Cadastre

1829

C2

187

;

2021

AB 01

71, 72, 73 et 363

-

Dénominationspensionnat, caserne

-

Précision dénominationpensionnat Saint-Pierre

-

AppellationsPavillon carré, École royale d'artillerie

-

Destinationscaserne, prison, hôpital, pensionnat, école maternelle, école primaire

-

Parties constituantes non étudiéescour, chapelle

L'école Notre-Dame est destinée aux filles. Après le collège Saint-Jean-Baptiste et l'école Carlin-Legrand, c'est le troisième grand ensemble scolaire construit à Bapaume au cours de la Reconstruction. Si le projet de rebâtir l'école, acté dès 1924, s'inscrit relativement tôt dans l'histoire de la reconstruction de la ville, sa construction effective, entre 1929 et 1931, le place plutôt à la fin de la reconstruction de la ville, mais dans une chronologie similaire à la construction des deux autres écoles : le collège Saint-Jean-Baptiste est bâti entre 1929 et 1931 et l'école Carlin-Legrand entre 1924 et 1928.

La construction de l'école a coûté 1,163 million, un budget similaire à celui de la construction du collège Saint-Jean-Baptiste (1,440 million) mais très inférieur à celui de l'école Carlin-Legrand (2,177 millions de francs). La différence est due non pas au coût de la construction mais à la taille des écoles : le groupe scolaire Carlin-Legrand doit accueillir presque trois fois plus d'enfants que les institutions privées.

C'est un pensionnat, ce qui explique que l'on n'y trouve pas seulement des salles de classes et d'étude mais également des chambres et des dortoirs, un réfectoire et des cuisines, une lingerie, des parloirs, ainsi qu'une chapelle puisque c'est une école confessionnelle. On peut noter la présence d'une salle de musique, qui n'apparait pas sur les plans des autres écoles de la commune. L'architecte prend quelques libertés avec les règles de l'architecture scolaire. S'il respecte bien l'épaisseur semi-double (une seule rangée de salles desservies par un couloir ou une galerie), le sol en terrazzo et la séparation des âges grâce à l'organisation des bâtiments autour de deux cours, toutes les salles de classe auraient dû être en rez-de-chaussée.

Les matériaux que l'architecte utilise sont ceux de la Reconstruction : béton pour les sols, briques pour les murs, chêne pour la charpente et tuiles pour la couverture, pierre de Soignies pour les seuils, Silexore et crépi tyrolien pour les façades extérieures. Ces matériaux sont également ceux utilisés pour la construction des autres écoles.

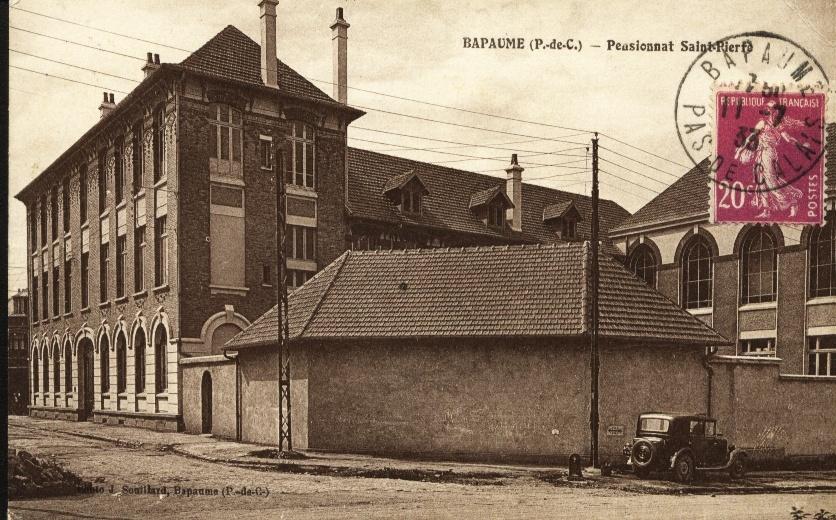

L'architecte fait également appel à des matériaux plus originaux comme la brique jaune pour les murs extérieurs ou le xylolith, matériau qui n'a pété retrouvé dans aucun autre dossier de dommage de guerre de Bapaume, pour les sols intérieurs. L'architecte accorde enfin beaucoup d'importance à l'aspect du bâtiment, en jouant sur les couleurs des différents matériaux (gris du béton, jaune de la brique, couleur grise du Silexore qui doit rappeler la pierre...), en créant des motifs de briques colorées, ou en choisissant une élévation assez classique en travées. Ces choix de matériaux et d'élévation donnent à l'école un aspect totalement différent de celui des deux autres écoles de la commune.

Eugène Rousseau est l'architecte de la coopérative n°3. A ce titre on lui doit 40 constructions : un atelier, un garage, un hôtel, deux estaminets, huit commerces, des maisons d'habitation individuelles (18) ou collectives (7), le presbytère et l'école Notre-Dame. Il travaille à Bapaume entre 1922 et 1929. L'essentiel de son activité se situe en 1923 et 1924. L'école est le dernier chantier qu'il mène à Bapaume.

Le bâtiment avant la Première Guerre mondiale

L'emplacement de l'actuelle école, situé tout contre les anciens remparts, est occupé depuis le 17e siècle. En 1726, une caserne en dur vient remplacer des écuries militaires. Elle prend le nom de Pavillon Carré eut égard à son plan, une cour entourée d'un quadrilatère régulier de bâtiments encore visible sur le cadastre napoléonien de 1829. La caserne est occupée successivement par la cavalerie jusqu'en 1766, par une École Royale d'Artillerie jusqu'à la Révolution, par une prison jusqu'en 1795, par un hôpital en 1814-1815, par des logements pour les hommes du Génie jusqu'en 1859, et enfin à partir de cette date par un pensionnat de jeunes filles dirigé par les religieuses Augustines et placé sous le vocable de Saint-Pierre.

Éléments de contexte et chronologie du projet de reconstruction

Le bâtiment est entièrement détruit pendant la Première Guerre mondiale. La reconstruction est portée par la Congrégation des sœurs Augustines et plus particulièrement leur fondée de pouvoir Sœur Bertine (Emerence Decock de son nom civil). L'ensemble des documents relatifs à la reconstruction est conservé aux AD du Pas-de-Calais (10R9/113, dossier n°1897).

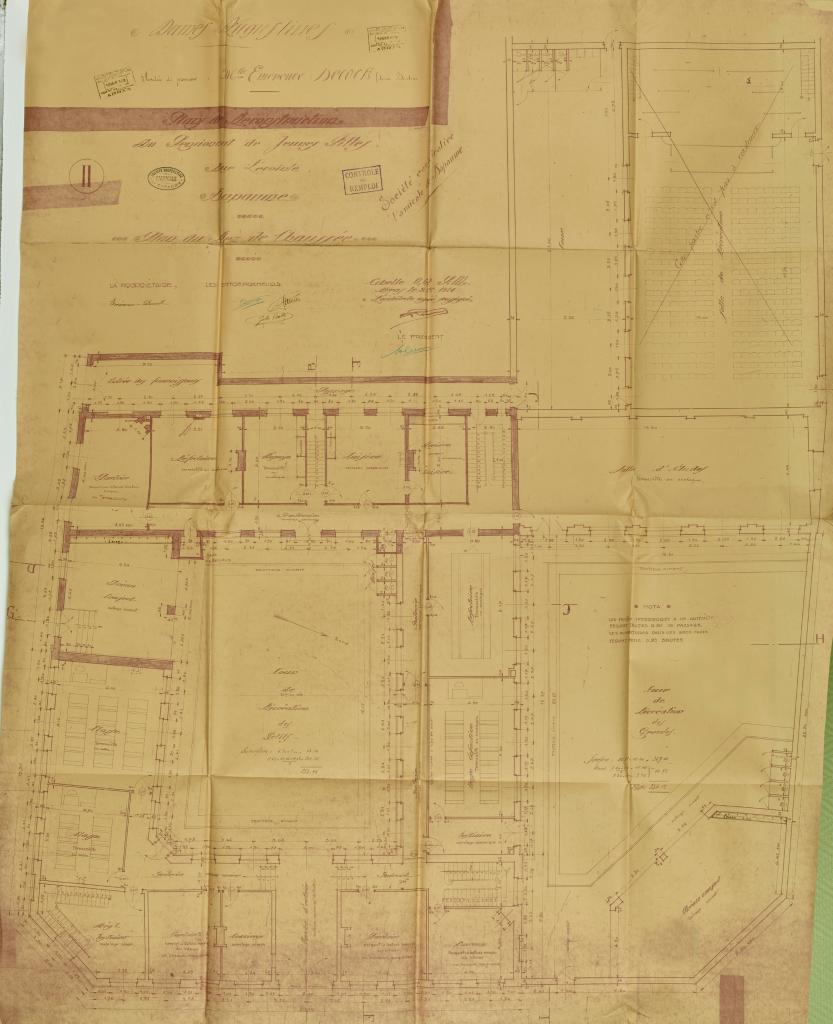

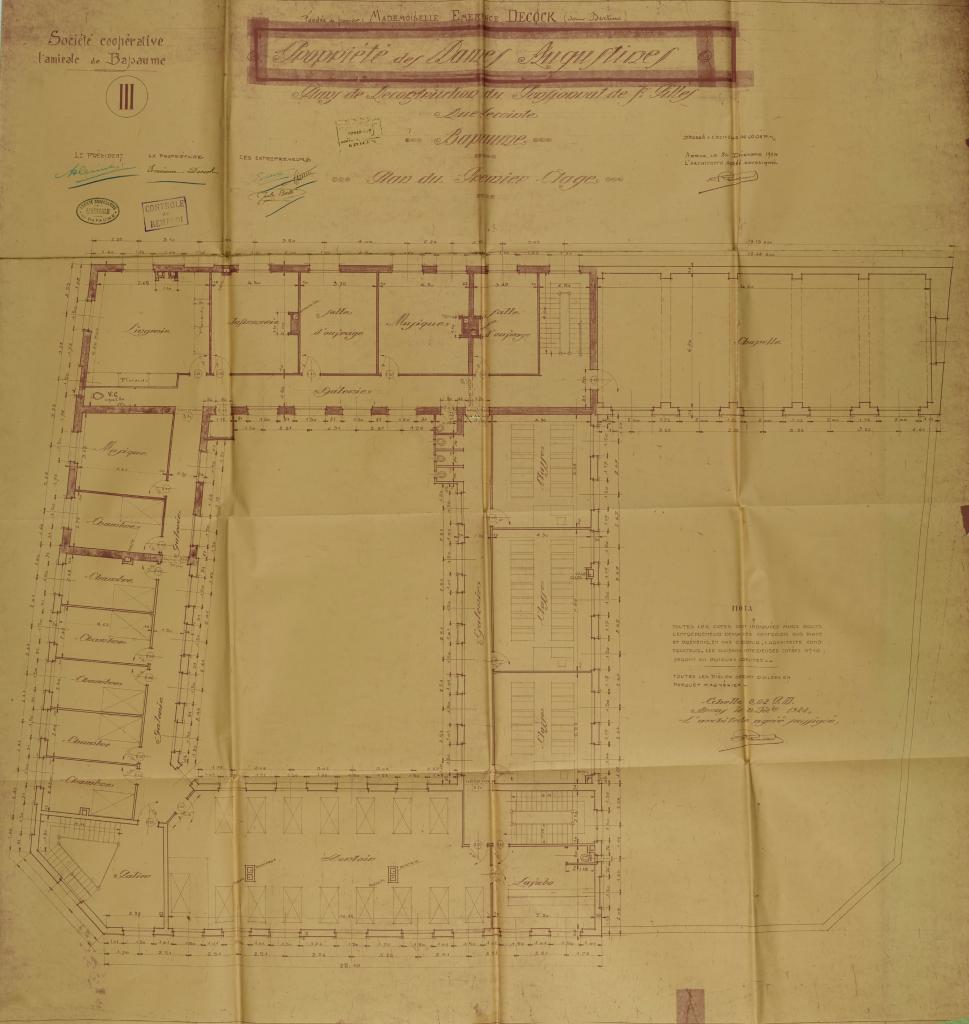

Le projet est confié à Eugène Rousseau, architecte de la coopérative n°3 de Bapaume, l'Amicale. Ainsi que le précise le devis descriptif, il s'agit d'édifier un pensionnat et des salles de classe répartis dans deux bâtiments le long des rues Neuve et Lecointe, deux préaux couverts, une lingerie, une cuisine et une chapelle.

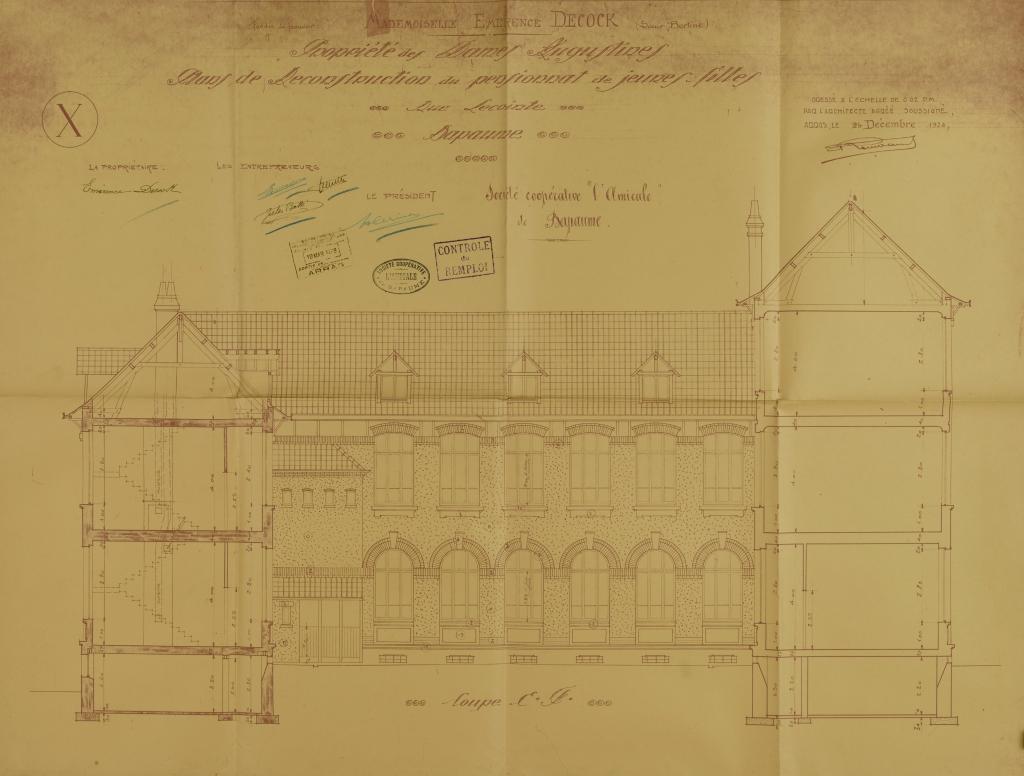

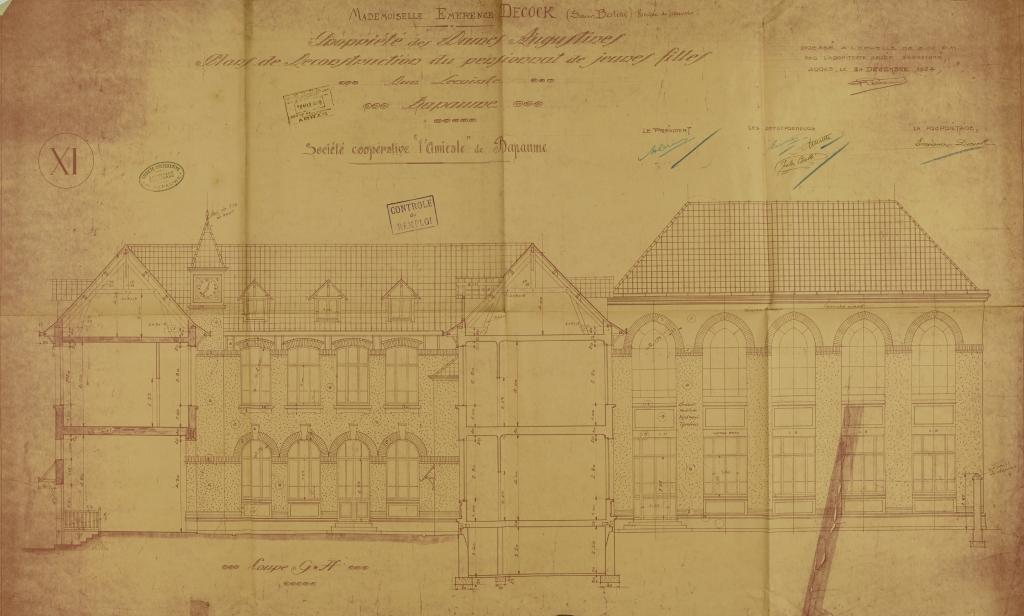

Bien que la reconstruction ait été envisagée dès décembre 1924, date à laquelle les plans sont signés, le devis descriptif et les budgets ne sont établis que début 1929. Les travaux commencent en avril 1929, la réception définitive a lieu en septembre 1930 et la clôture du dossier administratif, qui correspond au versement su solde du dommage de guerre, est effective en juin 1931. D'après Dégardin (1945), les élèves intègrent l'école à la rentrée 1931.

Au total, la construction de l'école aura coûté 1,163 million de francs, répartis entre 969 000 francs pour le Carré, 150 000 francs pour le bâtiment de la chapelle et 44 000 pour la couverture des préaux et la clôture de la cour le long de la rue du Maréchal Frère.

Le projet de l’architecte : les plans et les volumes

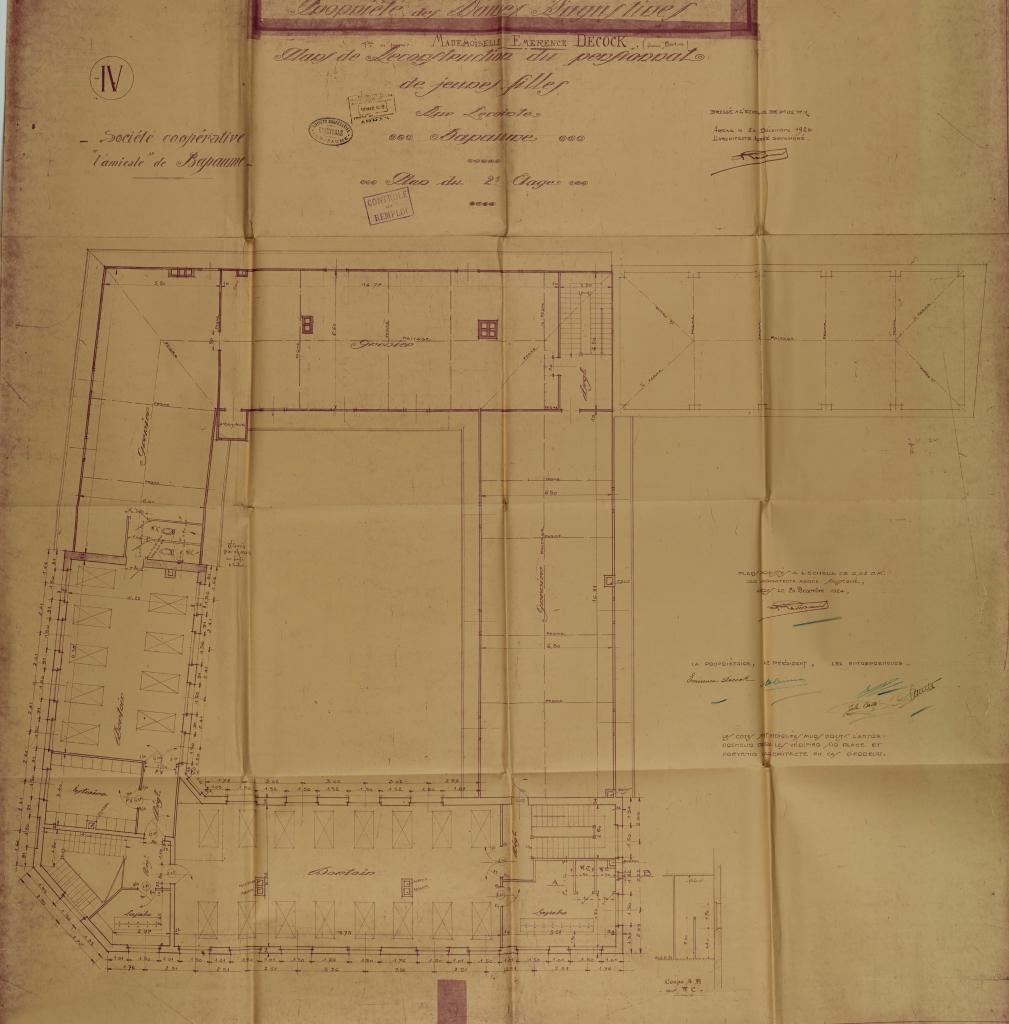

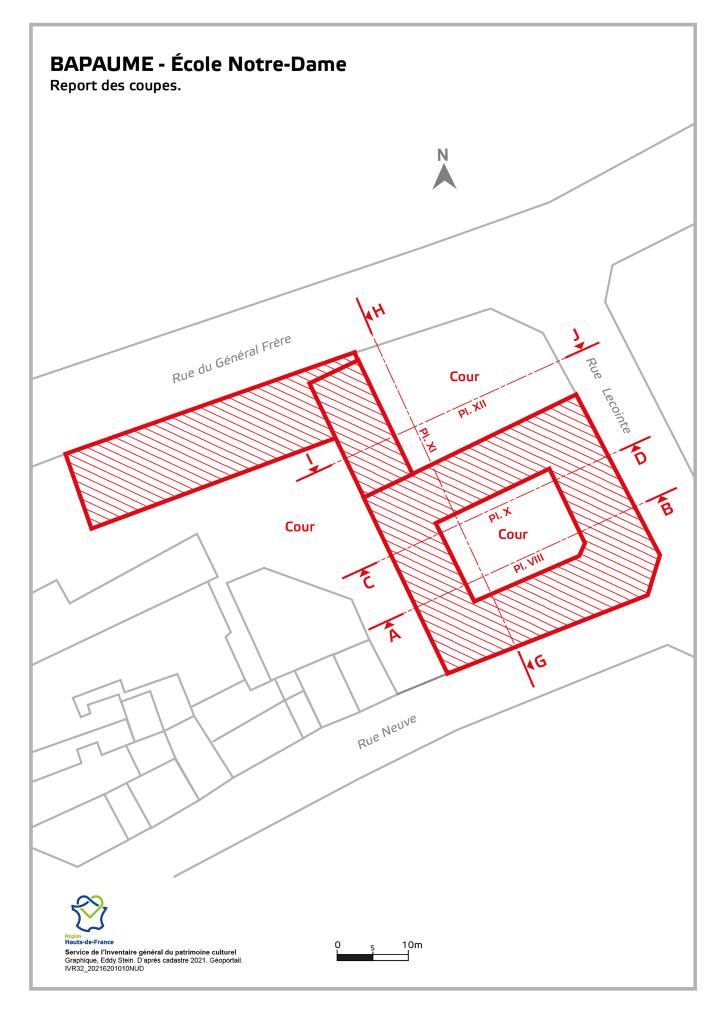

L'étude des plans montre un ensemble de bâtiments organisés autour de cours.

Un premier ensemble reprend la forme du Pavillon Carré. D’ailleurs, les nouveaux bâtiments sont construits sur les anciennes caves du Pavillon Carré (devis descriptif p.2), mais présentent désormais un pan coupé à l'angle des rues Neuve et Lecointe. L'arrière de l'aile ouest est bordé par un passage qui ouvre par une porte cochère sur la rue Neuve et permet d'accéder à la deuxième partie de l'école située à l'arrière du Carré.

Le plan précise que la cour centrale est destinée aux petits.

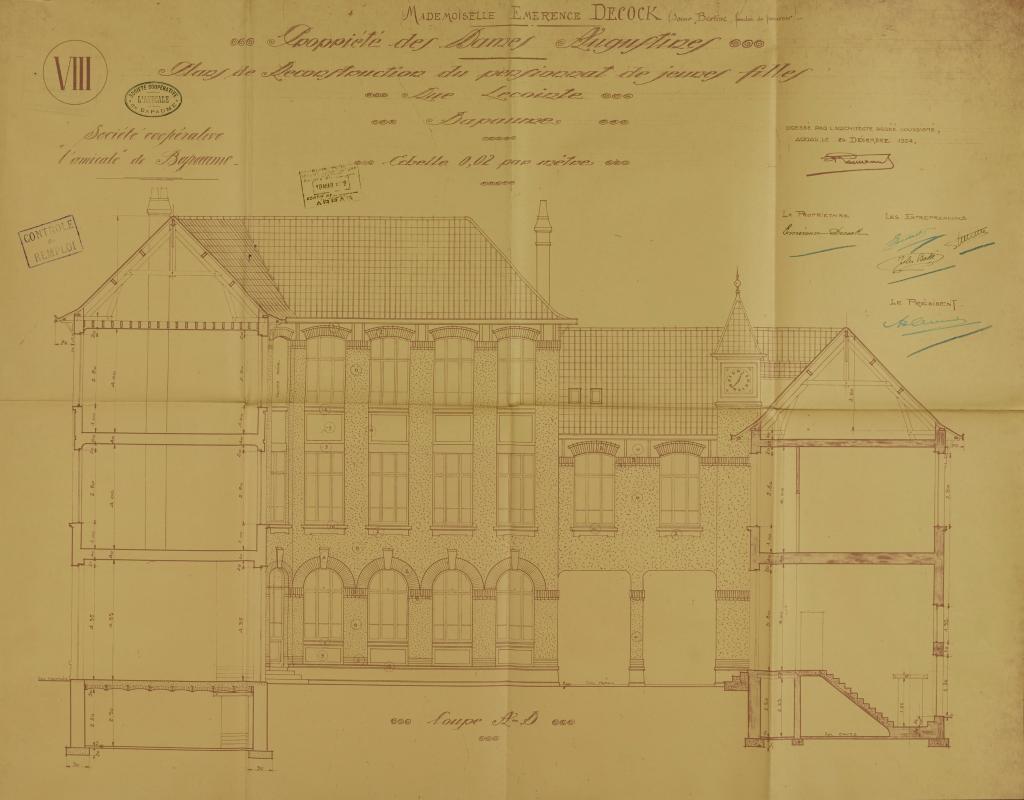

Toutes les ailes sont en épaisseur demi-double, les pièces étant desservies par un couloir latéral dans les étages et par une galerie couverte au rez-de-chaussée. Sans que cela nuise à la continuité des niveaux intérieurs, les élévations varient suivant les ailes : trois niveaux sur la rue Lecointe, trois puis deux niveaux sur la rue Neuve, deux niveaux pour les ailes nord et ouest bordant la cour. Au rez-de-chaussée, on trouve trois salles de classe "enfantines" et un préau couvert ainsi que des espaces nécessaires à la vie du pensionnat : trois parloirs, une loge pour le concierge, un bureau pour la directrice et un pour l'intendante, deux réfectoires et la cuisine. Au premier étage, l'aile nord est occupée par trois salles de classe pour les grandes, celle sud par les chambres individuelles des sœurs et une salle de musique, celle est par un dortoir collectif et celle ouest par une lingerie, deux salles d'ouvrage (c'est à dire dédiées aux travaux d'aiguille), une infirmerie et une seconde salle de musique. Enfin, là où il existe, le deuxième étage est occupé par des dortoirs collectifs. Le pan coupé accueille l'un des escaliers qui desservent les étages.

Le Carré est complété sur sa droite par la cour de récréation des grandes, fermée côté rue Lecointe et rue du Général Frère par un préau couvert à pan coupé et côté ouest par un bâtiment rectangulaire de deux niveaux. Ce dernier accueille une salle d'étude au rez-de-chaussée et une chapelle au premier étage, à laquelle on accède par le couloir qui longe l'aile ouest du Carré. Enfin, à l'arrière de cet ensemble se trouve un dernier bâtiment rectangulaire en rez-de-chaussée, bordé à gauche par une cour qui communique avec le reste de l'école par le passage ouvrant sur la rue Neuve et à droite par la rue du Général Frère. Cette extension était prévue sur les plans de 1924 et devait abriter une salle de récréation. Mais une mention manuscrite sur le plan précise également que cette partie n'est pas à construire.

Les matériaux préconisés dans le devis descriptif

Le devis descriptif et les plans apportent quantités d'informations sur les matériaux choisis par l'architecte et sur le soin qu'il a apporté à leur mise en œuvre.

Les fondations sont en béton pour le sol et en briques brutes cuites à l'air pour les murs. Tous les planchers sont en béton armé "système Brifer avec formes en béton de gravillon et ciment armé pour le dessus et sous-face en briques creuses hourdées au plâtre et posées entre les poutres avec une légère flèche". C'est également ce système qui est choisi pour la voute de la chapelle. Les poutres soutenant les planchers, les linteaux des baies, les poteaux soutenant les escaliers sont également en béton armé, tout comme les marches des escaliers extérieurs. Les gros murs intérieurs, ainsi que les murs de clôture, sont en briques pleines ordinaires mais les cloisons plus fines sont en briques creuses. La charpente est en sapin ainsi que les huisseries intérieures. Celles extérieures et les escaliers intérieurs sont en chêne. La couverture est en "tuiles Ier choix de Beauvais, petit moule". Les seuils des portes donnant sur la rue sont en pierre de Soignies.

Le devis est aussi très précis sur l'aspect que doivent avoir les murs extérieurs : "Les parties en briques apparentes des façades [à trois niveaux] donnant sur les rues Lecointe et Neuve ainsi que le pignon en retour côté chapelle seront en briques jaunâtre, cuites au four et non silico-calcaires". Le dessin de l'élévation précise "brique crème de Mobon - Ardennes". "La frise du bâtiment de la chapelle sera en briques blanches de même provenance. (...) Toutes les aures parties en briques apparentes telles que bandeaux, arcs, guirlandes seront en briques rouges Ier choix de Fouquereuil". Les soubassements des murs seront enduits au ciment sur une hauteur de un mètre ainsi que la frise sous les toitures débordantes et les murs de clôture. Tous les appuis de fenêtre, les corniches du bâtiment de la chapelle et de la porte du passage rue Neuve, les cordons présents sur les façades et les moulures des archivoltes sur les façades rue Lecointe et Neuve pour les bâtiments de deux étages sont en ciment uni et mouluré. "Tous les enduits ciment seront passés au Silexore , ton pierre de Soignies pour le soubassement et pierre blanche pour les autres. Toutes les autres parties, sauf celles en brique apparente, seront crépies à l'enduit tyrolien ton jaunâtre." Il est intéressant de noter que toutes ces précisions qui figurent à différents chapitres du devis sont reportées dans un encart à côté du dessin des élévations sur les rues Lecointe et Neuve.

Dans les murs des pièces humides (salles de douches, lingerie, sanitaires...) ainsi que le bas de ceux des salles de classe sont enduits au ciment Portland. Le reste des murs et les plafonds sont enduits au plâtre. Tous les murs sont ensuite peints, hormis les parloirs, les chambres des religieuses, le bureau de la directrice et la lingerie qui bénéficient de papier de tenture. Certaines pièces, comme le bureau de la directrice et les parloirs, bénéficient "de faux lambris peints en décor faux-bois à deux tons". L'architecte précise que la voute de la chapelle ne sera pas peinte.

Les sols sont en brique pour les caves ; en "carreaux de céramique à dessins avec bordures assorties" dans les galeries, la loge du concierge, la cuisine, les cages d'escalier et les vestiaires ; en "carreaux jaunes dits de trottoir" pour le hall d'entrée ; en "terrazzolith, eubolith ou xylolith dans toutes les autres salles du rez-de-chaussée et les sanitaires ; en dalle ciment pour les préaux et le passage ; parqueté en chêne à bâton rompu pour les parloirs et le bureau de la directrice et en sapin pour les pièces des étages.

Bien que les bâtiments bénéficient du chauffage central, le devis prévoit que certaines pièces soient équipées de cheminées : Pompadour en marbre blanc veiné pour le bureau de la directrice, à modillons en marbre rouge ou noir des Flandres pour les parloirs, à capucines en marbre rouge ou Sainte-Anne belge pour les chambres des sœurs. Toutes les pièces sont équipées de lampes électriques : "lampes monte-et-baisse" pour les bureaux, parloirs et salles d'ouvrages, lampes ordinaires avec réflecteurs pour les autres pièces, et cols de cygne pour l'éclairage des cours.

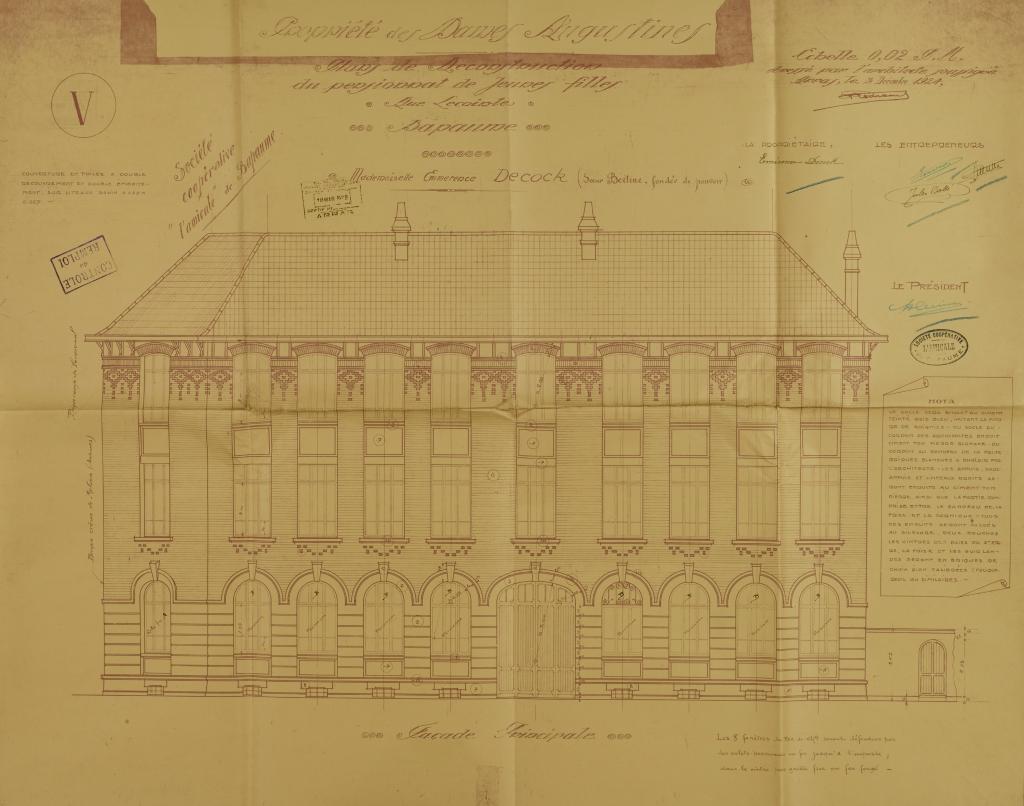

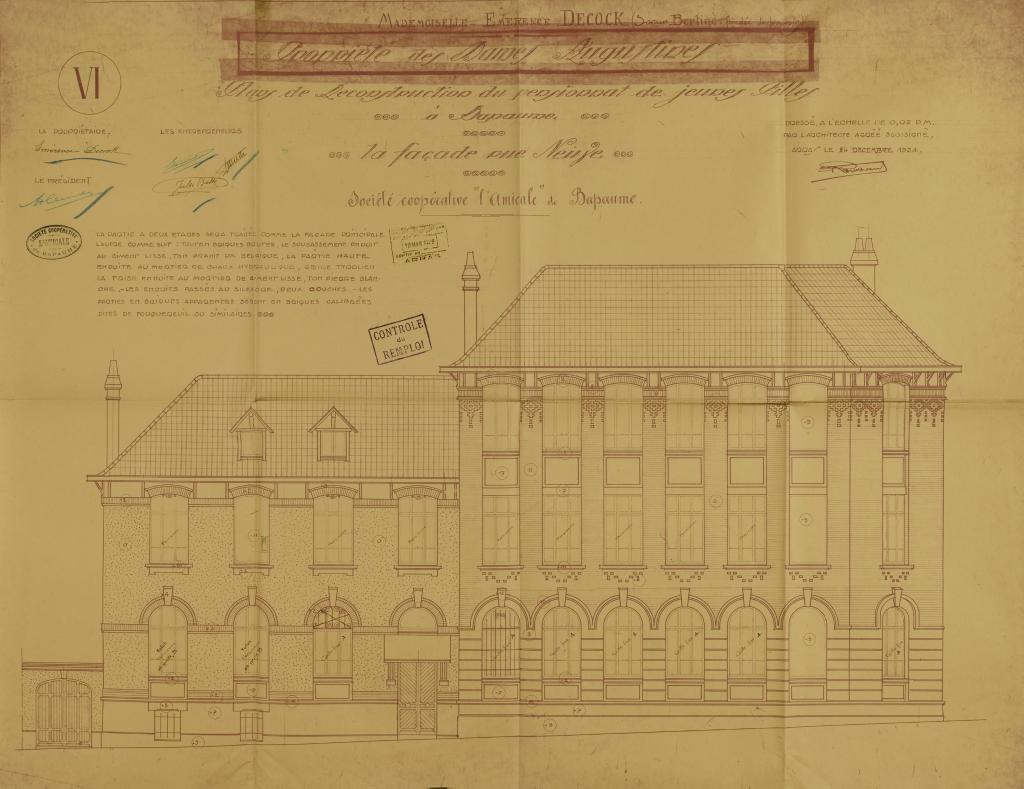

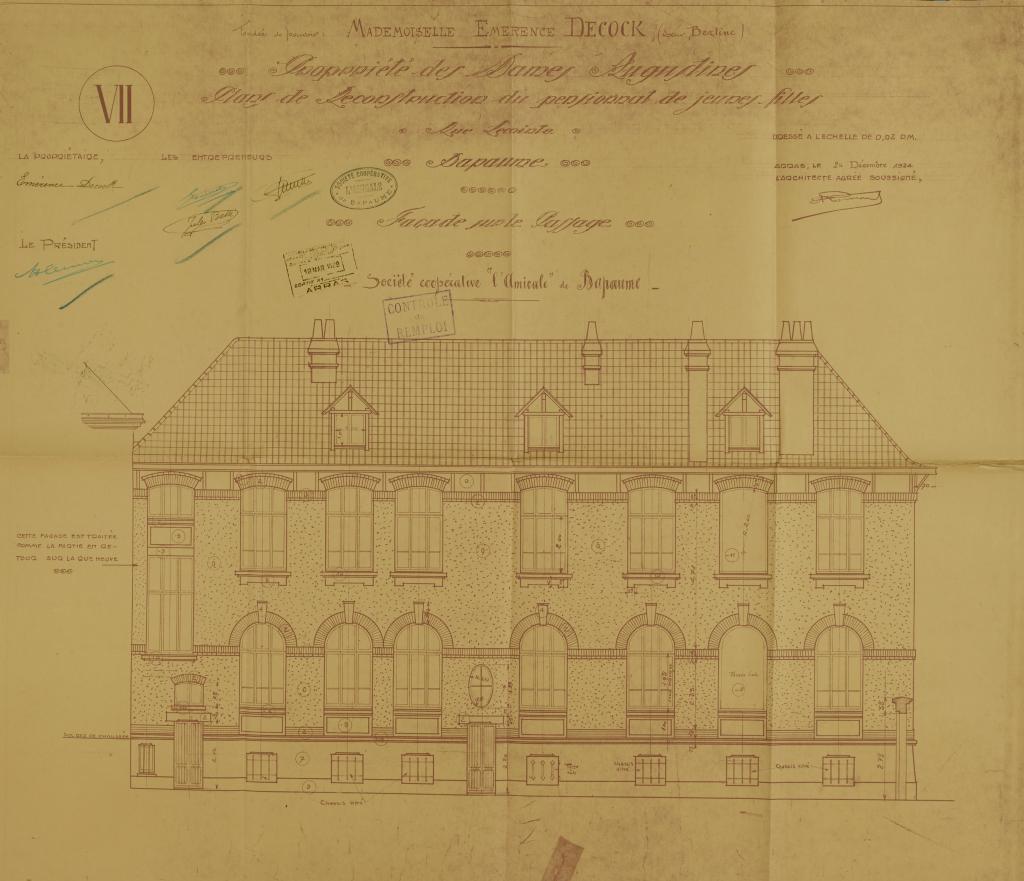

Le projet de l’architecte : les élévations

Les nombreuses planches consacrées aux élévations permettent de savoir avec précision ce que souhaitait réaliser l'architecte.

Tous les bâtiments sont couverts par une toiture à longs pans et croupes s'achevant par un coyau dont le léger débord repose sur des aisseliers. La toiture qui couvre la partie à deux niveaux de l'aile ouest est percée de lucarnes (deux côté rue Neuve et une en pavillon côté cour abritant une horloge). Des lucarnes sont également présentes sur les toitures des ailes qui entourent la cour des grandes. Tous les bâtiments sont en rez-de-chaussée surélevé mais présentent des niveaux d'élévations différents : l'aile sur la rue Lecointe ainsi que le retour d'aile sur la rue Neuve comptent trois niveaux mais la fin de l'aile sur la rue Neuve, les ailes nord et est de la cour des grandes et celle abritant la chapelle n'en comptent que deux. Le préau couvert de la cour des petits et la salle de récréation n'ont qu'un rez-de-chaussée.

Pour toutes les façades l'organisation en travées est fortement marquée. Les façades à trois niveaux sont toutes identiques. Côté rue, le premier plein de travée est une table rentrante laissée nue. On trouve ensuite un premier niveau de baies en plein cintre inscrites dans un bossage continu en ciment peint ton pierre qui s'arrête à hauteur de l'arc. Ce dernier est surligné par une large bande et une baguette interrompus par une agrafe. Au dessus, les deux fenêtres rectangulaires séparées par une table rentrante sont exactement superposées, donnant l'impression d'une seule et même baie. La baie du second niveau est couverte par un linteau droit en béton et celle du troisième niveau par un linteau en arc surbaissé en brique. La façade rue Lecointe compte neuf travées. Celle centrale qui accueille la porte d'entrée monumentale est plus large que ses voisines. Le pan coupé compte une travée unique. Côté rue Neuve, la plus à droite des six travées est composée de baies aveugles. Côté cour, les façades ouest et sud ne comptent plus que quatre travées. A partir du second niveau de façade, le mur est en briques jaunes apparentes. Les trumeaux sont décorés en partie haute par une marqueterie de briques rouges en chute et sous les appuis de fenêtre du second niveau par une petite guirlande de briques rouges. Les élévations côté cour sont identiques à celles côté rue mais un crépi tyrolien vient remplacer la brique apparente.

Les élévations des parties à deux niveaux sont identiques côté rue comme côté cour. Les formes et la superposition des baies reprennent celles des parties à trois niveaux : rectangulaires en plein cintre interrompu par une agrafe au premier niveau et arc surbaissé au second. Dans les deux cas les linteaux sont en brique. Les murs sont entièrement couverts de crépi tyrolien. L'aile ouest compte quatre travées côté rue Neuve, celle de droite étant occupée par la porte qui ferme le passage d'accès à la cour arrière, et deux côté cour correspondant au préau couvert. L'aile est compte compte six travées pour la façade côté cour des grandes et sept pour la façade cour des petites. L'aile nord offre quatre travées pour la façade côté cour et sept pour la façade donnant sur le passage.

Le bâtiment de la chapelle est couvert par une toiture à longs pans et croupes. Contrairement à celle des autres bâtiments, elle n'est pas débordante, n'a pas de coyau et ne repose pas sur des aisseliers mais sur une corniche moulurée en ciment. Le bâtiment compte deux niveaux et cinq travées. Chacune réunit deux baies séparées par un plein de travée. Celle du premier niveau sont rectangulaires et couvertes par un linteau droit en béton, tandis que celles du second niveau s'achèvent par un linteau en brique légèrement ogival. Les trumeaux sont recouverts de crépi tyrolien. Le soubassement, les pleins de travée et la corniche sont recouverts d'un enduit au ciment.

Les modifications ultérieures

A une date inconnue mais antérieure à 1947 (elle est visible sur vue aérienne IGN) une extension rectangulaire a été ajoutée le long de la rue du Général-Frère. Elle figurait déjà sur les plans de l'architecte assortie de la mention "ne pas construire".

-

Dates

- 1726, daté par travaux historiques

- 1929, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Rousseau EugèneRousseau EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Actif dans les années 1920

Architecte de la coopérative de reconstruction n°3 de Bapaume, appelée "L'amicale"

-

Auteur :

L'école occupe plus de la moitié du pâté de maison circonscrit par les rues Neuve, Lecointe, du Général-Frère et d'Arras. Les bâtiments jointifs et perpendiculaires entre eux entourent des cours. Hormis ceux donnant sur la rue d'Arras qui sont précédés d'un petit jardin, les bâtiments sont à front de rue.

La comparaison entre les dessins de Rousseau pour les différentes élévations et les façades de l'école aujourd'hui montre que celle-ci a été réalisée fidèlement aux indications, y compris pour les jeux sur la couleur des matériaux (briques jaunes, rouges ou ocres, peinture beige qui reprend l'aspect du Silexore, crépi pour les trumeaux...) et les motifs des décors. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur la description détaillée du bâtiment historique.

S’agissant d’une propriété privée, l’intérieur actuel de l'école n’a pas été étudié. Il n’est donc pas possible de savoir si la construction s’est faite conformément aux plans de l’architecte, ni si cette dernière a été modifiée par la suite.

Le bâtiment moderne, situé le long de la rue du Général-Frère, est en rez-de-chaussée surélevé et compte un étage carré. Il est couvert par une toiture en ardoise légèrement débordante à longs pans s'achevant par une croupe côté rue rue d'Arras. Il compte sept travées séparées par des pilastres engagés. A gauche de la porte, les deux travées comptent une ou deux baies tandis que les travées de droite n'ont qu'une baie de largeur. Les baies sont rectangulaires et les pleins de travées sont occupés par des tables affleurantes. Toute la façade est enduite au ciment et peinte, le soubassement étant souligné par une teinte différente.

-

Murs

- brique béton armé

-

Toitstuile mécanique

-

Étagesrez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, 2 étages carrés

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

-

Typologies

-

Statut de la propriétépropriété d'une association cultuelle (incertitude)

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais : 10R9/113

AD Pas-de-Calais, 10R9/113, dossier n°1897 : dossier de dommages de guerre de la Congrégation des Augustines de Bapaume : pensionnat, chapelle et dépendances : devis, marchés, conventions d'acompte, contrôle du remploi, liquidation du compte de coopérateur, plans, documents publicitaires.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : II - plan coté du rez-de-chaussée. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : III - plan coté du premier étage. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : IV - plan coté du second étage. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : V - façade principale. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : VI - la façade sur rue neuve. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : VII - façade sur le passage. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : VIII - coupe A-D. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : X - coupe C-G. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : XI - coupe G-H. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

- Propriété des Dames Augustines - Plans de reconstruction du pensionnat de jeunes filles, rue Lecointe, Bapaume : XII - coupe sur la chapelle en J-J. Daté du 24 décembre 1924 et signé par Eugène Rousseau (architecte), Emerence Decock (sœur Bertine, fondée de pouvoir), le président de la coopérative et les entrepreneurs.

Devis, marchés, conventions d'acompte, contrôle du remploi, liquidation du compte de coopérateur, plans, documents publicitaires. -

Bapaume (P.-de-C.) - Pensionnat Saint-Pierre. Photo J. Souillard, Bapaume. Carte postale, vers 1933 (coll. part.). Vue de la façade principale et de la cour depuis l'angle des rues Gambetta et du Général Frère.

Bibliographie

-

BEDU, Louis (abbé). Histoire de la ville de Bapaume depuis son origine jusqu'à nos jours. Arras : Typographie Rousseau-leroy, 1867. Réédition : Autremencourt : Lorisse, 2004. Collection "Monographies des villes et villages de France".

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 161-162. -

LAGUILLIEZ, Émilien, DUHAMEL, Théo. Le collège Saint Jean Baptiste et l'école Notre Dame - les anciens élèves racontent. Bapaume, 2016.

-

ROUSSEL, Olivier. Mémoire en images : Bapaume et son canton. Saint-Cyr-sur Loire : Éditions Alan Sutton 2005.

p. 77 -

WISKIELIS, Karine. La reconstruction des écoles après la Première Guerre mondiale dans le Pas-de-Calais. Mémoire de maîtrise sous la direction d'Eric BUSSIERE, Université d'Artois, Arras, 1998.

Documents figurés

-

Cadastre de Bapaume de 1829 : feuille C2. Archives départementales du Pas de Calais. 3 P 080/1

-

Juxtaposition du cadastre napoléonien et du cadastre actuel : partie de la ville intra-muros.

Annexes

-

La reconstruction des écoles dans le Pas-de-Calais après la Première Guerre mondiale

-

Les matériaux de la reconstruction à Bapaume

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.