Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.

- patrimoine industriel, Somme

- inventaire topographique, Amiens métropole

-

Lefébure ThierryLefébure ThierryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Grand Amiénois - Amiens

-

Commune

Amiens

-

Lieu-dit

faubourg de Noyon

-

Adresse

45 à 51 rue Vascosan

,

rue Rigollot

,

rue de Castille

-

Cadastre

1852

B

(24) 65 à 67bis

;

1985

DY

244

-

Dénominationsfilature, tissage

-

AppellationsBurgeat-Chevaux, Dubois fils, Neuveu et Cie, Sutcliffe Père et Fils, Johnson et Cie

-

Destinationsfilature, tissage, usine de confection, imprimerie

-

Parties constituantes non étudiéesconciergerie, bureau, atelier de fabrication, transformateur, cheminée d'usine

Construite dans le faubourg de Noyon, au milieu du 19e siècle, la filature d'Alfred Burgeat-Chevaux comprend une fabrique, équipée d'une machine à vapeur, et une maison. La croissance de la production est attestée par l'extension de la filature, en 1862, et par l'adjonction d'une fabrique à métriers, en 1875. Le tissage mécanique devient la propriété d'A. Dubois, puis de Sutcliffe, qui y installe un tissage, vers 1900.

Il ne subsiste actuellement que l'atelier d'origine, rénové et transformé en logements.

Documents figurés :

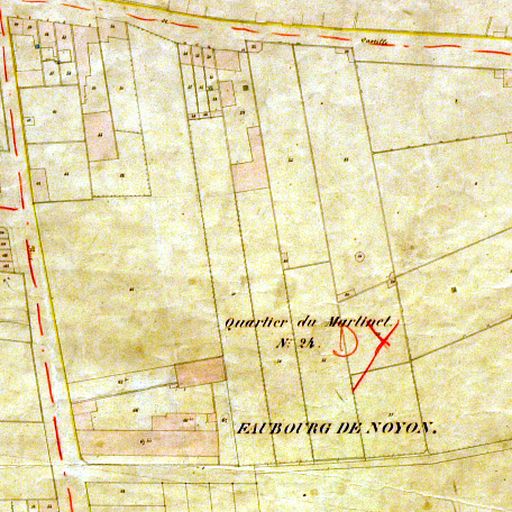

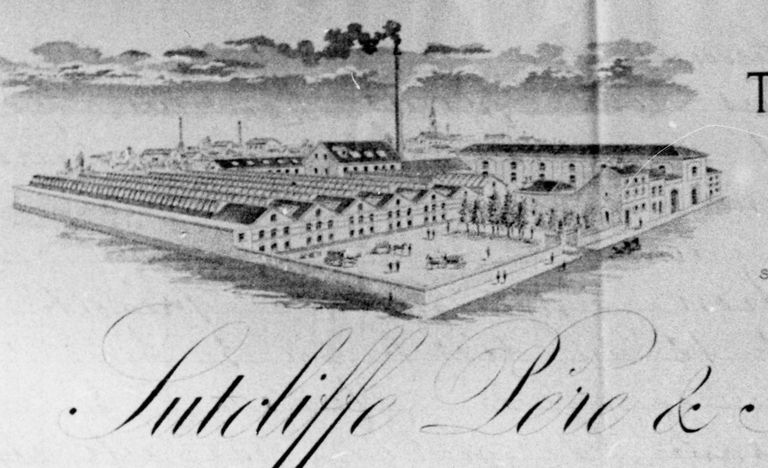

Le cadastre de 1852 (doc. 1) donne une représentation de la propriété composée de quatre bâtiments et d'une cour. L'en-tête du papier à lettre de l'entreprise, datée de 1901 (doc. 2) donne une représentation de l'usine à cette date.

Sources :

Les sources conservées aux archives départementales indiquent qu'Alfred Burgeat-Chevaux est propriétaire d'une filature, rue Vascosan, composée d'une fabrique, d'une machine à vapeur et d'une maison, dont la construction est achevée en 1854. Alfred Burgeat-Chevaux fait ensuite construire une maison en 1859, au nord de la propriété (rue Vascosan). Une extension de la filature est réalisée en 1862. L'usine est agrandie d'une fabrique à métiers construite en 1875.

L'entreprise devient la propriété des parisiens Alfred Dubois fils, neveu et Cie, peu avant 1888, puis de John et William Sutcliffe, en 1901, qui transforme la filature en tissage, duvetage et coupe mécanique de velours (annexe 1).

Travaux historiques :

Selon le recensement établi en 1985 par Benoît Dufournier, la filature Alfred Burgeat-Chevaux est mentionnée au début du Second Empire (une machine à vapeur est attestée en 1850) ; elle devient tissage Burgeat, puis Collet, Dubois et Cie, enfin Dubois fils, neveu et Cie. La construction du grand atelier de l'actuelle (rue Rigolot) date de la fin du 3e quart du 19e siècle. Les duvetage et coupe mécanique de velours Sutcliffe père et fils aîné mentionnés en 1900, rue des Bourelles, ne sont probablement qu'une partie d'une activité générale de tissage. La manufacture de chapeaux Johnson et Cie est mentionnée 51 rue Vascosan en 1902. Entre 1924 et 1962, l'essentiel de l'activité et des constructions semble le fait de la raison sociale Sutcliffe, qui emploie plus de 50 salariés en 1962 ; celle-ci cède progressivement la place à des entreprises de confection (Bouthemoy-Leroy en 1962, qui emploie plus de 20 salariés, et Jowyll couture), de bonneterie et d'impression sur papier (Treilhou, qui emploie plus de 50 salariés en 1983).

-

Période(s)

- Principale : milieu 19e siècle, 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1854, daté par source

- 1859, daté par source

- 1862, daté par source

- 1875, daté par source

- 1901, daté par source

Atelier de fabrication en briques à 2 étages carrés, toit en terrasse.

Atelier est en briques et en sheds couverts en tuiles mécaniques.

Cheminée d'usine polygonale à résille de fer haute de 30 m environ.

Surface du site en m2 : 2520.

-

Murs

- brique

- parpaing de béton

-

Toitstuile mécanique, ciment en couverture, ardoise

-

Étages2 étages carrés, étage de comble

-

Statut de la propriétépropriété privée

Ce dossier de repérage du patrimoine industriel établi en 1986 a été mis à jour et enrichi en 2002 dans le cadre de l'inventaire topographique d'Amiens métropole.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Département de la Somme

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

Documents d'archives

-

AD Somme. Série M ; M 96848. Déclarations et autorisations d'appareils à vapeur.

-

AD Somme : M 96857

AD Somme. Série M ; M 96857. Déclarations et autorisations d'appareils à vapeur.

-

AD Somme. Série P ; 3 P 21/31. Etat des sections. Section B.

-

AD Somme. Série P ; 3 P 21/32. Amiens. Matrices des propriétés foncières. Section B.

Documents figurés

-

Section B, dite du faubourg de Noyon, 11e feuille, dessin par Chevigny géomètre, 1852 (DGI).

-

Tissage, duvetage et coupe mécanique de velours Sutcliffe Père & Fils aîné, en-tête de papier à lettre, 1901 (AD Somme ; M 96855).

-

Vue aérienne, photographie, par Henrard, [1965] (AD Somme ; 6 Fi 32034).

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.

Fait partie de

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.