Photographe au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Nord-Pas-de-Calais puis Hauts-de-France.

- inventaire topographique, canton de Noyon

- patrimoine industriel, arrondissement de Compiègne

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Pays Noyonnais - Noyon

-

Commune

Noyon

-

Adresse

169 rue Paul-Roger

-

Cadastre

1982

AX 128 à 134, 140,145, 187, 188

-

Dénominationsfonderie

-

Précision dénominationfonderie de bronze, fonderie de fer

-

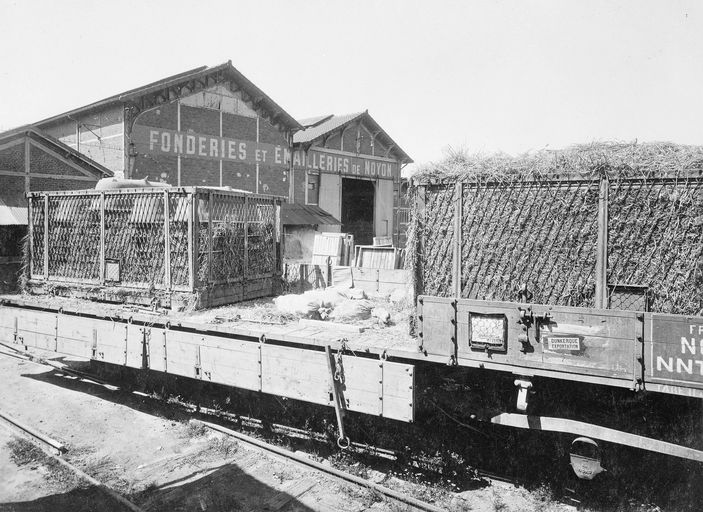

AppellationsMuller Roger et Cie, Fonderie et Emaillerie de Noyon, société générale de Fonderie, Jacob Delafon

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, entrepôt industriel, cheminée d'usine, magasin industriel, hangar industriel, bureau, château d'eau, logement patronal

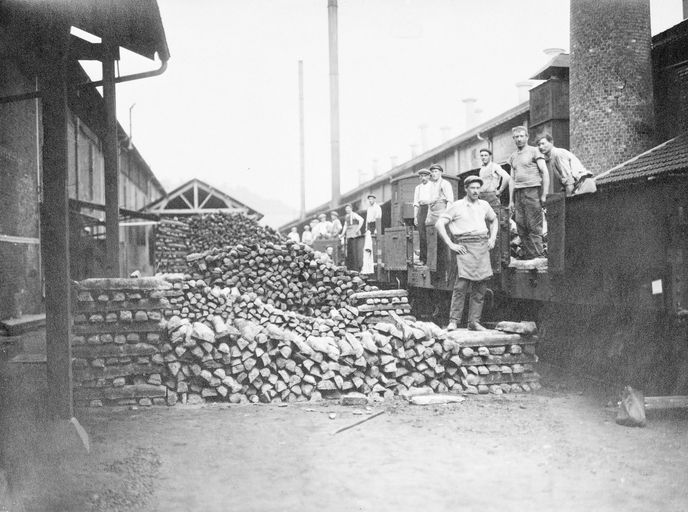

La fonderie Jacob Delafon peut faire figure d´usine relativement ancienne dans le paysage de Noyon. Elle est née de la réussite d´une société parisienne de robinetterie (Muller & Roger), créée à Paris, 108, avenue Philippe-Auguste, en 1888. Sous l'impulsion de l´ingénieur Ernest Noël, sénateur maire de Noyon, la société installe une nouvelle unité de production (pièces en fonte de fer et robinetterie de série) à Noyon en 1899. La nouvelle usine, dirigée par Besson-Grange, ingénieur des Arts et Métiers, dispose d´un embranchement ferroviaire relié à la gare de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord et à la ligne d'intérêt local Noyon-Ham. Parallèlement, 30 maisons ouvrières, gérées par la société d' HBM sont construites en 1900, rue Jules-Simon et rue Emile-Loubet, à proximité de l'usine, qui emploie alors 300 salariés.

En 1900, l'usine est équipée d'une machine à vapeur Babcock et Wilcox de 300 ch. qui permet de fondre 350 t. par mois. En 1910, elle est équipée de 3 cubillots, d´une capacité de 2 à 5 t. par heure, et produit une fonte trempée, dite « fonte Oural », utilisée pour les roues de wagons et les galets de ponts-roulants. Elle fabrique les voussoirs pour le tunnel du métropolitain parisien.

A partir de 1920, restaurée et partiellement reconstruite, l´usine de Noyon, devenue Fonderie et Emaillerie de Noyon, se spécialise dans la fonte émaillée (baignoires, sanitaires). En 1927, la production quotidienne est de 50 baignoires. Elle passe à 130 unités en 1937, lors de l'équipement d'un nouveau four rotatif pour l'émaillage et de machines, dites à secousses.

Modernisée après la Seconde Guerre mondiale, sa production atteint 1000 unités par jour.

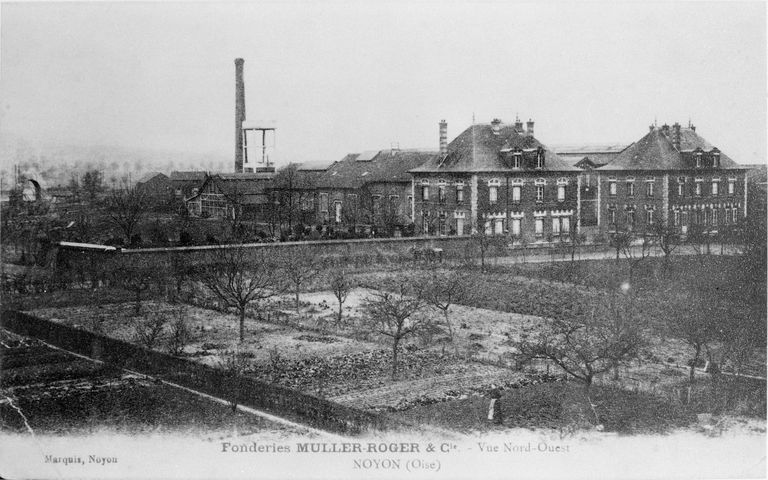

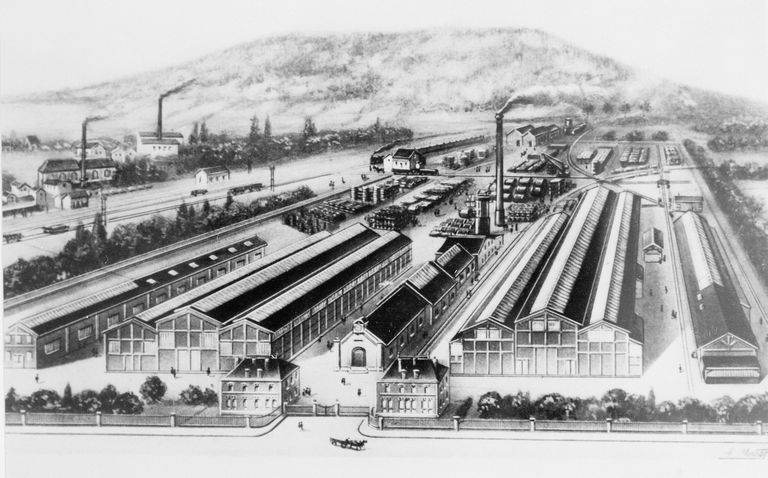

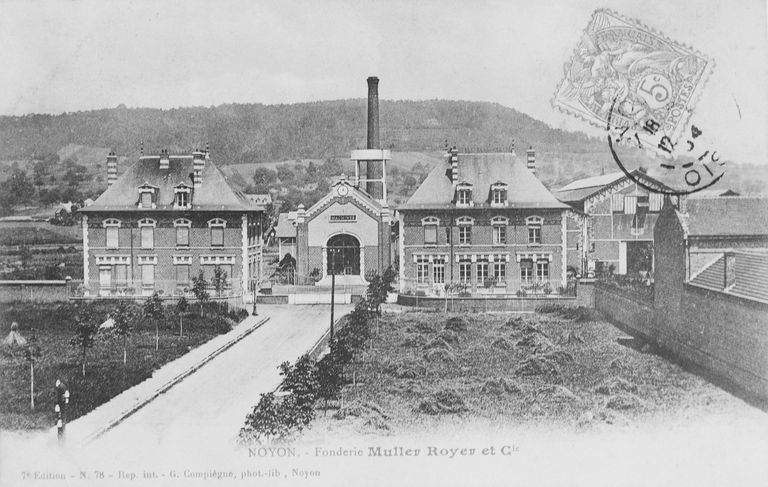

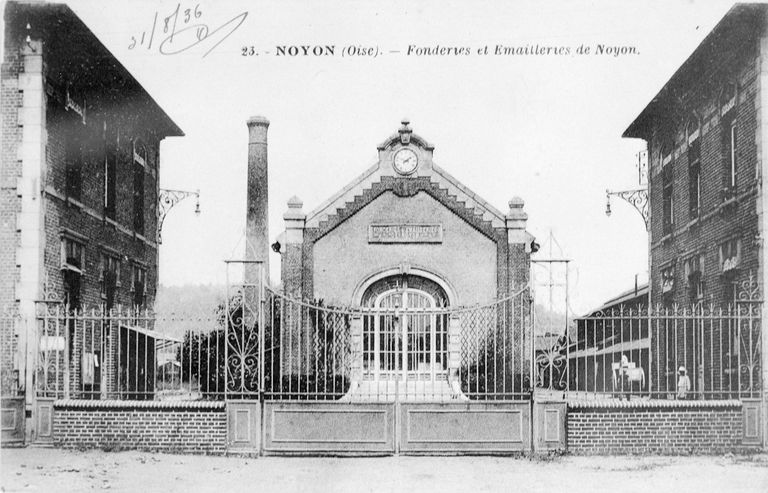

Les diverses opérations (sablerie, ébarbage, émaillage) sont regroupées dans un ensemble de bâtiments dont on connaît assez bien l´évolution grâce à d´anciennes cartes postales et un titre commercial portant vue cavalière, montrant une grande simplicité et un parti de symétrie dans la distribution générale des ateliers. Deux pavillons à usage de bureaux, à l´extrémité d´une allée baptisée « des Deux-Madeleine », prénom des filles des fondateurs, marquent encore aujourd´hui l´entrée de l´usine. Face à cette entrée se trouve un grand hall en maçonnerie, portant fronton et horloge, long bâtiment dominé à son autre extrémité par un château d´eau. De part et d´autre de ce hall se trouvaient trois longs hangars juxtaposés, en brique à structure de fer. Seul subsiste l´ensemble oriental. Au-delà de ces groupes d´ateliers, et de chaque côté, un dernier hangar de même longueur fermait l´enceinte de l´usine, qui disposait, au nord, d´un accès direct sur la voie ferrée.

Relativement épargnée par les deux guerres, l´usine s´est développée vers l´est. A proximité de l´entreprise (rues Jules-Simon et Emile-Loubet), subsistent également des logements ouvriers.

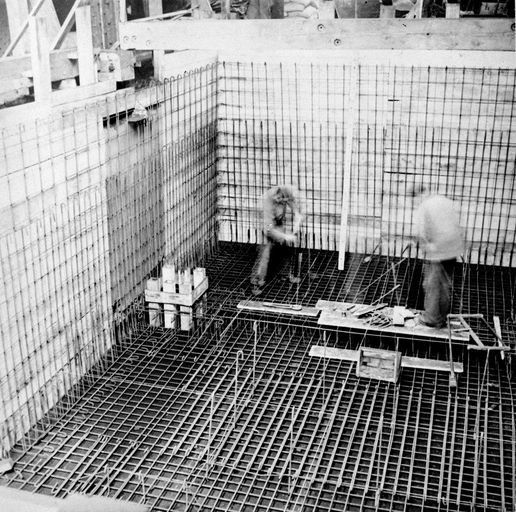

La fonderie de bronze et robinetterie Muller et Roger est créée en 1888 à Paris (avenue Philippe-Auguste). Sous l'impulsion d'Ernest Noël, sénateur maire de Noyon, elle s'installe une unité de production à Noyon, en 1899. La nouvelle usine, dirigée par Besson-Grange, ingénieur des Arts et Métiers, est construite sur un terrain de 5 ha, relié à la gare de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord et à la ligne d'intérêt local Noyon-Ham. Entre 1914 et 1917, la fonderie est occupée par les Allemands, puis endommagée au cours de la bataille de Noyon en 1918. Les grandes halles de fabrication et les pavillons d'entrée sont conservés et les autres bâtiments industriels sont reconstruits à l'identique. En 1920, l'activité de l'entreprise se tourne vers la fabrication de baignoires en fonte émaillées et porte la nouvelle raison sociale « Fonderie et Emaillerie de Noyon ». En 1940 et 1944, l'usine subit plusieurs bombardements détruisant plusieurs bâtiments industriels. En 1945, l'usine fait l´objet d´un plan de modernisation et d'extension, notamment avec la construction de nouveaux bâtiments de fonderie, d'ébarbage, d'émaillerie, d´un transformateur électrique et d´un laboratoire. Vers 1960, le site est repris par le groupe américain Kohler, mais conserve le nom de Jacob Delafon. En 1900, l'usine est équipée d'une machine à vapeur Babcock et Wilcox de 300 ch. qui permet de fondre 350 t. par mois. En 1910, l'usine est équipée de 3 cubillots, dont la capacité est de 2 à 5 t. par heure, et produit une fonte trempée, dite « fonte Oural », utilisée pour les roues de wagons et les galets de ponts-roulants. Elle fabrique les voussoirs pour le tunnel du métropolitain parisien. En 1927, la production quotidienne est de 50 baignoires. Elle passe à 130 unités en 1937, lors de l'équipement d'un nouveau four rotatif pour l'émaillage et de machines, dites à secousses. En 1950, la production de baignoires atteint 1000 unités par jour. En 1900, l'usine emploie 300 salariés. En 1962, l'usine compte plus de 500 salariés. Existence d'un fonds d'archives privées.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1899, daté par source, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Personnalité : commanditaire attribution par source

Site desservi par un embranchement ferroviaire. La partie industrielle développe ses ateliers de fabrication et les magasins par corps de bâtiments en rez-de-chaussée accolés, couverts de toits en sheds ou à longs pans et pignons couverts portées par des charpentes métalliques apparentes. Les bureaux et la conciergerie à usage de logement flanquent symétriquement l'entrée de l'usine. Il comportent une élévation à travées à un étage carré et étage de comble. Cet ensemble est couvert de toitures à longs pans et croupes.

-

Murs

- brique

- fer

- pan de fer

- béton armé

-

Toitsardoise, verre en couverture, métal en couverture

-

Étagesen rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble

-

Couvrements

- charpente métallique apparente

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- shed

- pignon découvert

- pignon couvert

- croupe

-

Énergies

- énergie thermique

- énergie électrique

- produite sur place

- achetée

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Oise. Série S ; 9 Sp 180/1. Machines à vapeur.

-

La Reconstruction des régions dévastées. La Somme et l'Oise. Le Monde illustré, 65e année, 25 octobre 1921.

tome V, 1918-1921.

Bibliographie

-

COPIN, Raymond. Notice sur la fonderie Jacob-Delafon, 1981.

-

INVENTAIRE GENERAL Région Picardie. La ville de Noyon. Dir. Martine Plouvier. (Cahiers de l'inventaire ; 10). Catalogue de l'exposition : "Noyon, mille ans d'art et d'architecture", Musée du Noyonnais, 20 juin-5 octobre 1987. Amiens : AGIR-Pic, 1987.

p. 234.

Documents figurés

-

Fonderies Muller-Roger & Cie. Vue Nord-Ouest. Noyon (Oise) , carte postale, éditeur Marquis à Noyon [vers 1914] (coll. part.).

-

23. Noyon (Oise). Fonderies et Emailleries de Noyon, carte postale, [vers 1930] (coll. part.).

-

Vues anciennes de l'usine, photographies, [s.d.] (coll. part.).

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France