Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

2 rue de Douai

,

1 rue Lecointe

-

Cadastre

2020

000 AB 01

55 et 416

Éléments de contexte

L'immeuble est construit à l'angle de la place Faidherbe et de la rue Lecointe. Rien dans les dossiers conservés aux archives ne permet de savoir avec certitude si la construction de l'immeuble s'est faite sur l'emplacement d'un immeuble détruit ou sur un terrain vierge. La rue où est édifié le bâtiment longeait l'intérieur des remparts avant leur destruction à la fin du XIXe siècle et elle apparait libre de toute construction sur le cadastre napoléonien de 1830. D'autre part, jusqu'à la Première Guerre aucun Carlier-Pronier (à qui Bidard et ses associés ont racheté le terrain) n'apparait dans les recensements de population rue Lecointe ou rue de Douai. Les devis qui indiquent que l'immeuble est construit pour partie sur cave et sur remblais ne mentionnent pas de déblaiement préliminaire du terrain. Enfin, l'information "propriété de Madame Carlier-Pronier acquise par Messieurs Bidard, Certeux et Dartois" qui figure dans les devis, sans qu'il soit fait mention d'un rachat de dommages de guerre initialement accordé pour la reconstruction d'un immeuble, laisse penser que Bidard construit sur un terrain vierge. La lecture des devis confirme également que la construction de l'immeuble est réalisée ex-nihilo et n'est pas la modification d'un bâtiment existant.

La chronologie du projet de reconstruction

Les plans sont dressés en février 1922. Les dossiers portés par Bidard et ses associés, Henri Certeux et Paul Dartois, sont déposés à la commission des dommages de guerre en octobre 1923. Ils sont clôturés en mai 1930 pour un montant de 151 000 francs pour celui de Bidard ; en juin 1929 pour un montant de 95 000 francs pour ses associés. Bien que tous soient architectes, seul Bidard a signé les plans, en tant qu'architecte mandaté par la coopérative n°1 qui prend en charge le dossier.

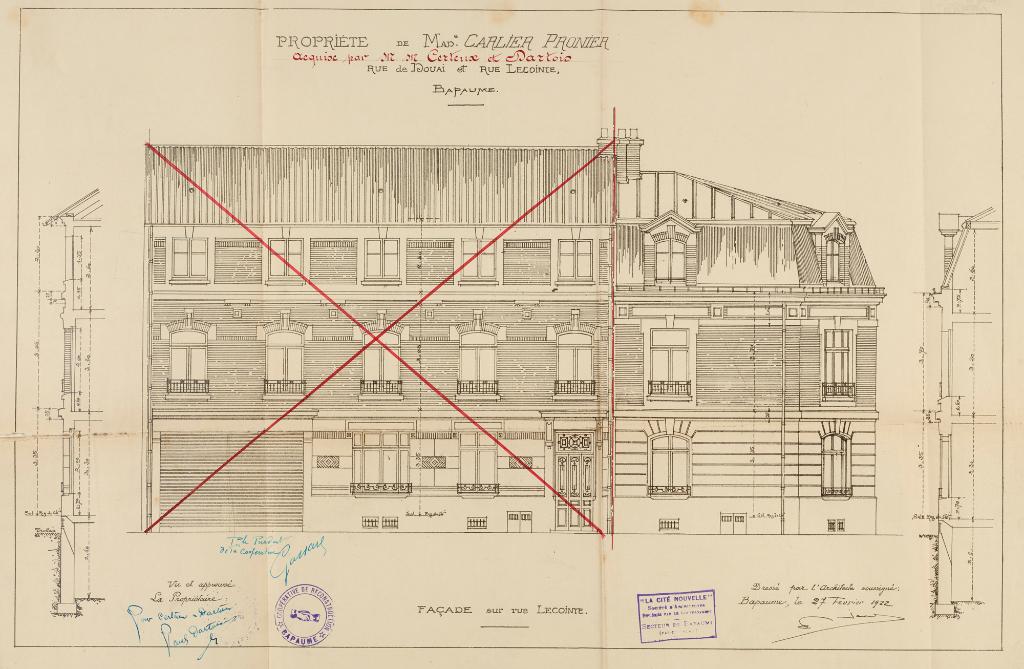

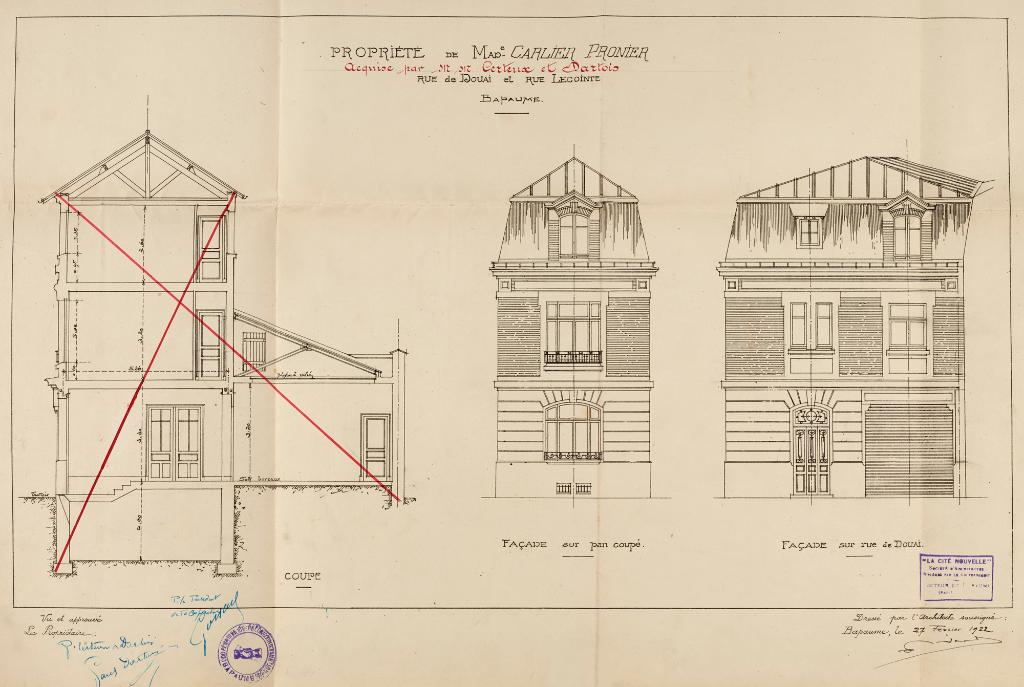

Le projet de l’architecte : les plans

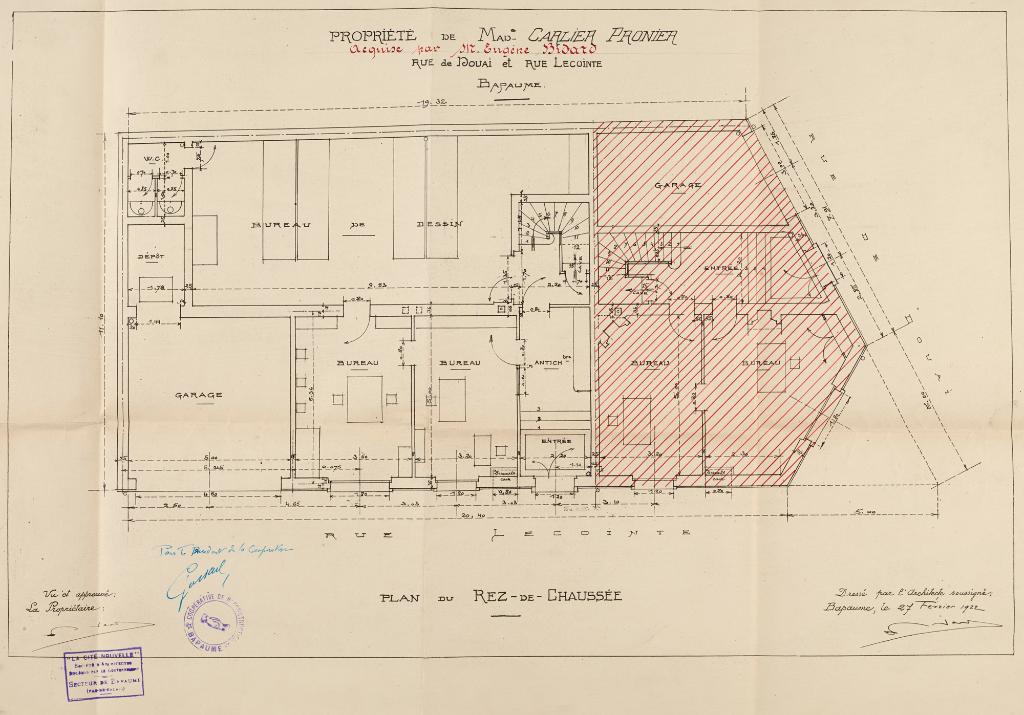

Les plans et les devis, tous établis à la même date, montrent que bien qu'il y ait trois propriétaires, le projet a été pensé comme un ensemble.

Le bâtiment de Bidard est un parallélépipède rectangle. Il occupe la partie de parcelle parallèle à la rue Lecointe, le long de laquelle se développe la totalité de la façade. Il est complété à l'arrière par une terrasse et un jardin. L'immeuble des associés, qui vient s'adosser à ce bloc, occupe l'angle de la parcelle. Il présente donc un pan coupé, qu'encadrent des façades rue Lecointe et rue de Douai, et ne bénéficie d'aucun espace à l'arrière.

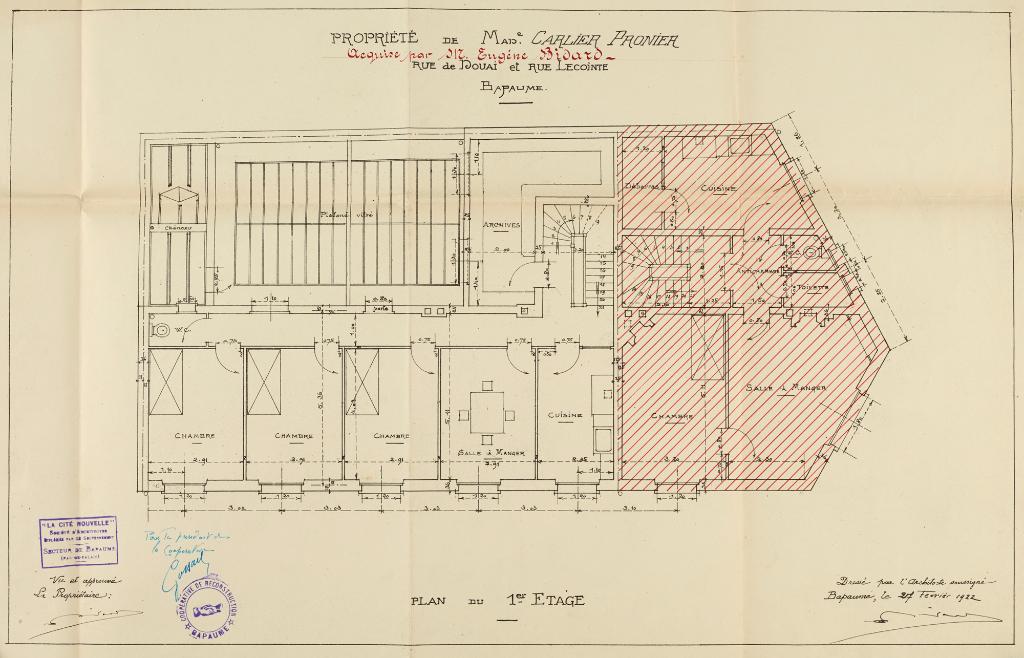

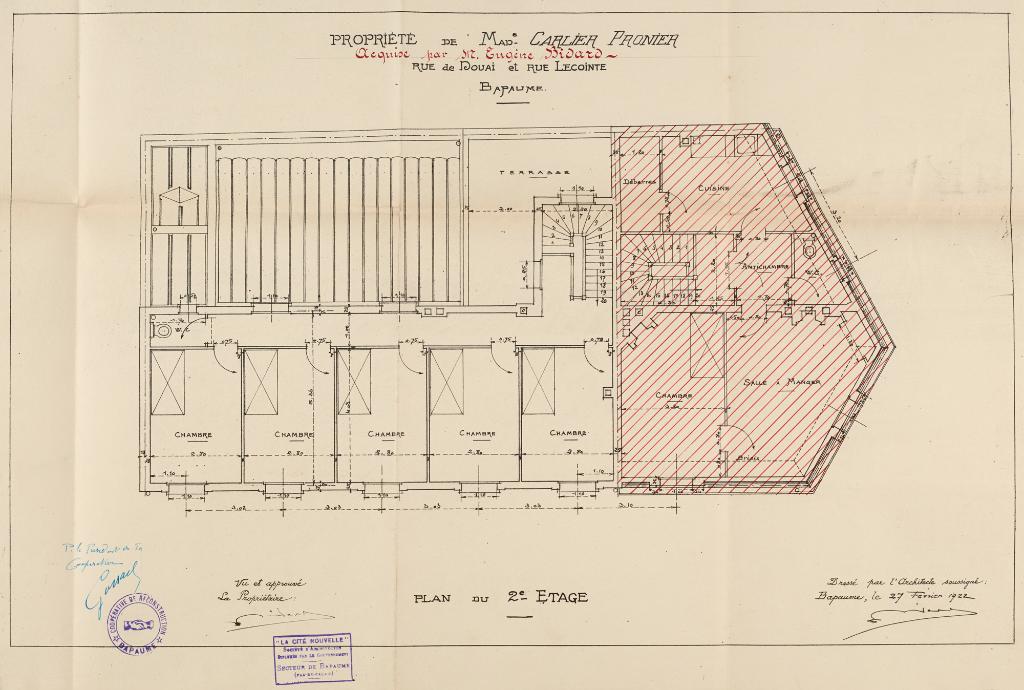

Malgré ces différences de volumétrie, l'organisation est similaire dans les deux parties d'immeubles. Le rez-de-chaussée, auquel on accède par un "vestibule d'entrée avec trois marches" est consacré à l'activité professionnelle et aux garages. Côté Bidard, les bureaux, dont un "grand bureau de dessin [...] avec un plafond vitré" sont en enfilade. Le seul accès se fait depuis le vestibule, au fond duquel se trouvent l'escalier menant à l'étage supérieur. Les étages accueillent des pièces de vie que sont la cuisine, la salle à manger et les chambres. Il n'y a pas de salon de prévu. Dans la partie de Bidard, le premier étage accueille également, sur l'arrière, une grande pièce dédiée aux archives de l'agence. Toutes les autres pièces donnent sur la rue et sont desservies par un long couloir qui longe le mur sur cour. La salle des archives est couverte d'un toit terrasse et le dernier étage de cette partie du bâtiment est donc en simple épaisseur. Côté associés, la distribution de chaque étage se fait autour du vestibule central. Les appartements de chaque associé, qui ne comprennent qu'une cuisine, une salle à manger, une chambre, un débarras et un ensemble "toilette et WC", sont exactement superposés.

Les matériaux préconisés dans le devis descriptif

Le parti-pris constructif est le même pour les deux parties de l'immeuble et les devis descriptifs sont identiques mot pour mot. Seules les pièces n'existant que dans la partie Bidard font l'objet de quelques lignes descriptives spécifiques. Le plancher haut des caves est en "fer à IPN et voutains cintrés en béton", "les linteaux des baies et les arrière-linteaux des arcs en briques sont en fer, les planchers des cuisines et des paliers en "fer hourdé plein en plâtras et plâtre" et "les autres parties de plancher seront en bois". Il est également indiqué que le plancher de la salle des archives sera en béton armé. Les murs de façade seront "en brique cuites au four continu provenant de Bapaume [...] ; les refends, murs séparatifs et conduits de cheminée en brique de meule et les cloisons de distribution et les jambages des cheminées en carreaux de plâtre". Tous les murs intérieurs et les plafonds sont enduits au plâtre et peints à l'huile. Les sols varient en fonction de la destination de la pièce : les garages sont dallés en briques posées sur champs ; les cuisines et la salle des archives en "carreaux de Beauvais hexagonaux" ; les vestibules en "carrelage en grès céramique au prix de 60 francs le mètre carré" ; les bureaux sont parquetés en chêne à l'anglaise sauf celui de dessin dallé en terrazolith ; les chambres sont parquetées en sapin. Enfin, la terrasse du bâtiment de Bidard est pavée en "carreaux d'Auneuil". Les huisseries extérieures sont en chêne, celles intérieures en sapin et les escaliers ont en orme. Les fenêtres sur rue seront fermées par des persiennes en fer, et la porte d'entrée recevra "des panneaux en fonte ornée conformément aux dessins". Les parements des murs de façade "seront parfaitement dressés et les joints lissés au fer et à la règle". Les "motifs décoratifs, saillies, corniches, cordons, bandeaux, arcs, appuis, creux et saillies" doivent être réalisés conformément aux plans et "seront enduits en ciment-pierre, moulurés et lissés avec soin et joints pour imiter la pierre", tout comme les appuis et chambranles des baies.

La seule différence entre les deux devis apparait au niveau de la toiture, car si des deux côtés la charpente est en sapin, elle est couverte en tuiles mécaniques "de la marque Boulanger de Choisy-le-Roi" pour la partie Bidard, et en ardoise d'Angers (pour les brisis) et en zinc (pour le terrasson et les lucarnes) pour la partie des associés. Enfin, la salle de dessin est couverte par une verrière montée sur des "fers à T".

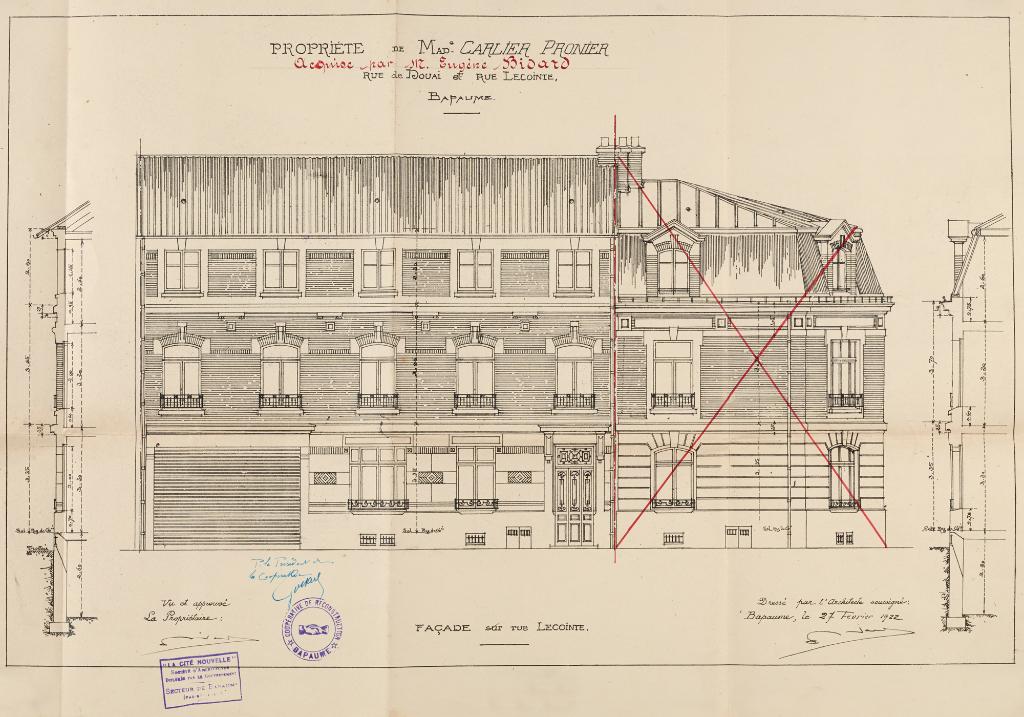

Le projet de l’architecte : les élévations

L'élévation des deux parties de l'immeuble présente quelques points communs : toutes les deux sont en rez-de-chaussée surélevé avec un étage carré et un étage de combles, les niveaux sont soulignés par des bandeaux moulurés qui se poursuivent d'une façade à l'autre, les soubassements ainsi que les hauteurs des niveaux sont alignés, les seconds niveaux présentent un parement en briques apparentes, toutes les fenêtres des deux premiers niveaux de la rue Lecointe et du pan coupé sont protégées par un garde-corps en fonte décoré de motifs qui diffèrent selon le niveau mais sont identiques sur les deux parties de l'immeuble... Malgré tout, leur aspect reste très différent.

Sous une toiture à longs pans légèrement débordante, la façade sur la rue Lecointe présente une élévation en trois niveaux et cinq travées. Au premier niveau, quatre baies alternent avec des murs décorés de bossages plats interrompus par des tables en marqueterie de briques. Les linteaux des deux fenêtres sont plats et ne dépassent pas du droit du mur tandis que ceux de la porte d'entrée et du garage sont constitués d'une corniche moulurée supportée par de petits corbeaux rectangulaires. La baie qui occupe le centre de la façade est légèrement plus large que les autres, ce qui accentue la symétrie axiale de la façade. Le second niveau, séparé du premier par un bandeau mouluré, laisse la brique apparente. Il compte cinq baies en arc surbaissé dont le linteau est souligné par un rang de briques posées de chant et la présence d'une grande agrafe centrale. Un rang de briques posées de chant traverse toute la façade et relie les baies entre elles. Sous le bandeau à la moulure complexe qui sépare le second niveau du troisième, également en briques apparentes, quatre mutules au centre de chaque trumeau surmontent un cabochon carré. Enfin, les cinq baies du dernier niveau sont réunies sous une large corniche formant linteau interrompue par les agrafes au centre de chaque baie. Comme au niveau précédent, une rangée de briques posées de chant relie les fenêtres.

La partie d'immeuble des associés est couverte par une toiture en brisée en pavillon. Le chéneau sur lequel elle s'achève est aligné avec la moulure qui sépare les second et troisième niveaux de l'immeuble voisin. Sur ses trois faces, la façade est organisée en travées (une rue lecointe, une sur le pan coupé et deux sur la rue de Douai) et en trois niveaux. Chaque travée s'achève par une lucarne sur le brisis. Les baies du rez-de-chaussée sont légèrement surbaissées et le dessin du bossage vient donner l'illusion d'un chambranle en pierre. Sur toutes les faces, le premier niveau est décoré d'un bossage continu en tables. Comme sur la partie d'immeuble voisin, le second niveau, également en briques apparentes, est séparé du premier par un bandeau mouluré. Les baies ont une forme rectangulaire, soulignée par un imposant linteau. Elles sont surmontées par une table saillante rectangulaire entourée de briques et s'achevant par un cabochon carré, à laquelle elles sont reliées par une agrafe trapézoïdale. Côté rue de Douai, les fenêtres, plus petites que sur les autres façades, n'ont pas de garde-corps mais sont soulignées d'une table saillante enduite en ciment. Les lucarnes de l’étage de comble ont des jouées en brique et sont surmontées d'un petit fronton triangulaire. Seule la travée au dessus de la porte d’entrée s'achève par une lucarne sur le versant.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1922, daté par source

- 1923, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

L'ensemble immobilier de Bidard et de ses associés occupe une parcelle à l'angle des rues Lecointe et de Douai. L'arrière de la partie sur la rue Lecointe est bordé par un jardin. L'immeuble est à front de rue. Aujourd'hui séparé en deux maisons, il est à usage d'habitation. Chaque partie dispose d'un garage situé au rez-de-chaussée de la maison.

Les élévations, les formes des toitures ou celles des baies, la séparation des niveaux par des bandeaux sont conformes à ce qu'avait dessiné l'architecte. La structure des deux immeubles n'a donc pas été modifiée depuis leur construction. La différence tient essentiellement dans le traitement des façades de la partie Bidard qui a été totalement enduite avec un décor de fausses pierre de taille. D'autres modifications comme les lucarnes de la partie associés, qui ont perdu leur fronton triangulaire et dont les jouées ont été enduites en ciment, sont également visibles. Ces changements sont intervenus à une date inconnue. Enfin, récemment les huisseries de l'ensemble des fenêtres et de la porte côté rue de Douai ont été remplacées par du PVC et leur modénature modifiée.

S’agissant d’une propriété privée, l’intérieur actuel de la maison n’a pas été étudié. Il n’est donc pas possible de savoir si la construction s’est faite conformément aux plans de l’architecte, ni si cette dernière a été modifiée par la suite.

-

Murs

- brique enduit d'imitation

-

Toitstuile mécanique, ardoise, zinc en couverture, bitume, verre en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier, plan centré

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble, étage en surcroît

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit brisé en pavillon

-

Représentations

- rose

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

Il était recommandé aux architectes en charge de la reconstruction d'habiter dans la commune où ils intervenaient principalement. C'est donc ce que fait Bidard, qui s'installe à Bapaume dès 1922 (c'est-à-dire au démarrage réel de la reconstruction de la ville) où il est rejoint l'année suivante par ses associés.

Bidard et ses associés ont fait deux dossiers distincts pour bénéficier des dommages de guerre. Cependant, les plans qui figurent dans les deux dossiers sont strictement identiques et concernent la totalité de l'immeuble, ce qui montre bien que les deux parties, bien qu'elles soient différentes en terme d'élévation, de toiture et d'aspect, ont été conçues comme un ensemble. L'immeuble a peut-être été conçu par Bidard comme un message publicitaire pour illustrer la qualité de son travail : rien d'ostentatoire, mais des matériaux de qualité (briques cuites au four, ardoise, chêne des huisseries extérieures) que viennent souligner des détails d'architecture (bandeaux, corniches, lucarne sur le pan coupé), des techniques de construction modernes (béton armé de certains planchers, structure en fer IPN), et une parfaite réponse de l'architecture au programme. Ce sont également ces caractéristiques qui se retrouvent dans les autres constructions de Bidard. Seule la taille de l'immeuble, avec ces six travées sur la rue Lecointe constitue une exception dans la production de Bidard, et de manière plus générale dans les immeubles reconstruits après-guerre. Enfin, il est amusant de noter que la partie du bâtiment des associés, avec un étage par associé, est un des rares exemples d'habitat collectif repéré dans la reconstruction de Bapaume.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R9/84. Dommages de guerre. Secteur de Bapaume. Dossier 1228. Eugène Bidard : habitation et bureaux. Devis descriptif, métré des travaux, liquidation du compte de coopérateur, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Propriété de Made Carlier-Pronier, acquise par Mr Eugène Bidard, rue de Douai et rue Lecointe, Bapaume : façade rue Lecointe, élévation et profil. Daté et signé Eugène Bidard, architecte et propriétaire, le 27 Février 1922.

- Propriété de Made Carlier-Pronier, acquise par Mr Eugène Bidard, rue de Douai et rue Lecointe, Bapaume : plan du rez-de-chaussée. Daté et signé Eugène Bidard, architecte et propriétaire, le 27 Février 1922.

- Propriété de Made Carlier-Pronier, acquise par Mr Eugène Bidard, rue de Douai et rue Lecointe, Bapaume : plan du 1er étage. Daté et signé Eugène Bidard, architecte et propriétaire, le 27 Février 1922.

- Propriété de Made Carlier-Pronier, acquise par Mr Eugène Bidard, rue de Douai et rue Lecointe, Bapaume : plan du second étage. Daté et signé Eugène Bidard, architecte et propriétaire, le 27 Février 1922.

Dossier 1228. Eugène Bidard. Habitation et bureaux. Devis descriptif, métré des travaux, liquidation du compte de coopérateur, plans. -

AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R9/84. Dommages de guerre. Secteur de Bapaume. Dossier 1229. Henri Certeux et Paul Dartois : habitation : devis descriptif, métré des travaux, convention d'acompte, liquidation du compte de coopérateur, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Propriété de Made Carlier-Pronier, acquise par Messieurs Certeux et Dartois, rue de Douai et rue Lecointe, Bapaume : façade rue Lecointe, élévation et profil. Daté et signé Eugène Bidard, architecte et Certeux et Dartois, propriétaires, le 27 Février 1922.

- Propriété de Made Carlier-Pronier, acquise par Messieurs Certeux et Dartois, rue de Douai et rue Lecointe, Bapaume : façade sur pan coupé et façade sur rue de Douai, élévation et profil. Daté et signé Eugène Bidard, architecte et Certeux et Dartois, propriétaires, le 27 Février 1922.

Dossier 1229. Henri Certeux et Paul Dartois. Habitation. Devis descriptif, métré des travaux, convention d'acompte, liquidation du compte de coopérateur, plans.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.