Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- opération ponctuelle, Lycées de la région Hauts-de-France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Douaisis Agglo - Douai

-

Commune

Douai

-

Adresse

133 rue Saint-Vaast

,

rue Saint-Benoît

-

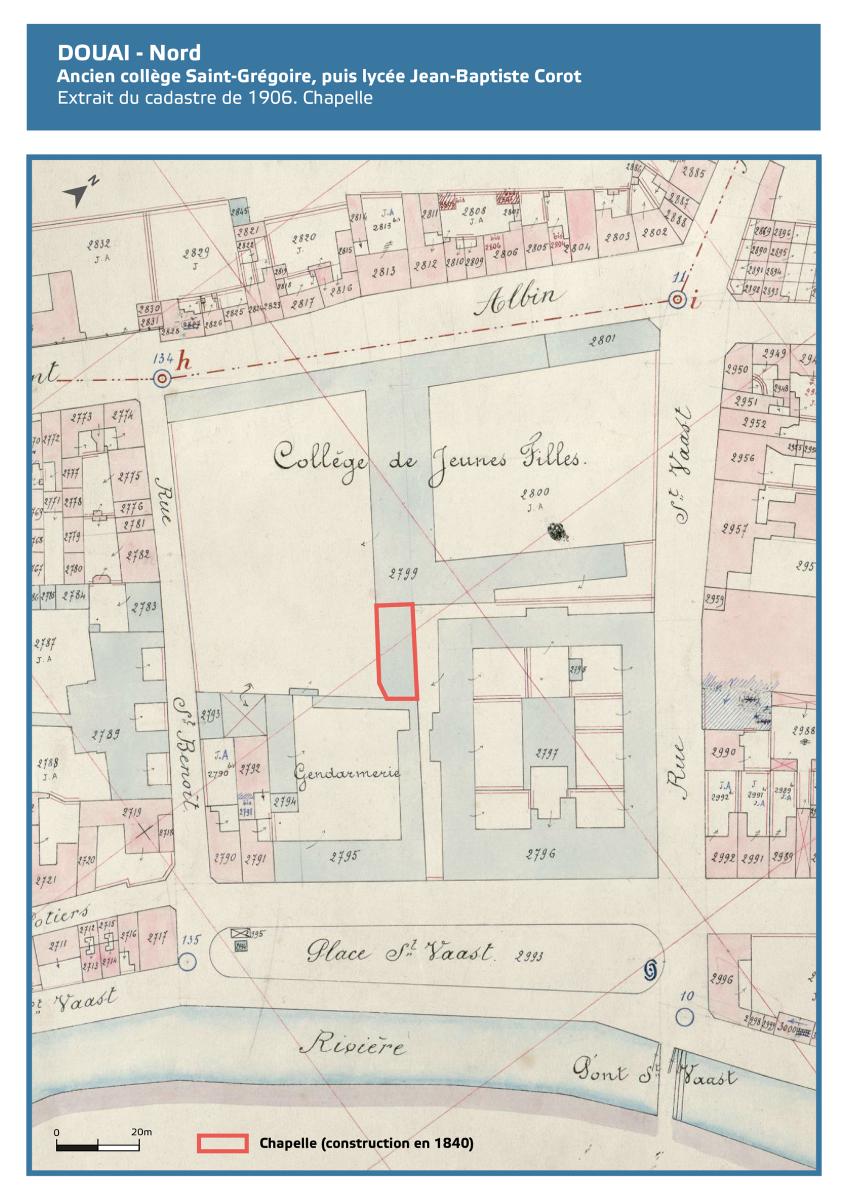

Cadastre

2022

CR1

501

-

Précisions

-

Dénominationschapelle

-

AppellationsSaint-Grégoire, Saint-Edmund, lycée de jeunes filles, lycée Corot

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

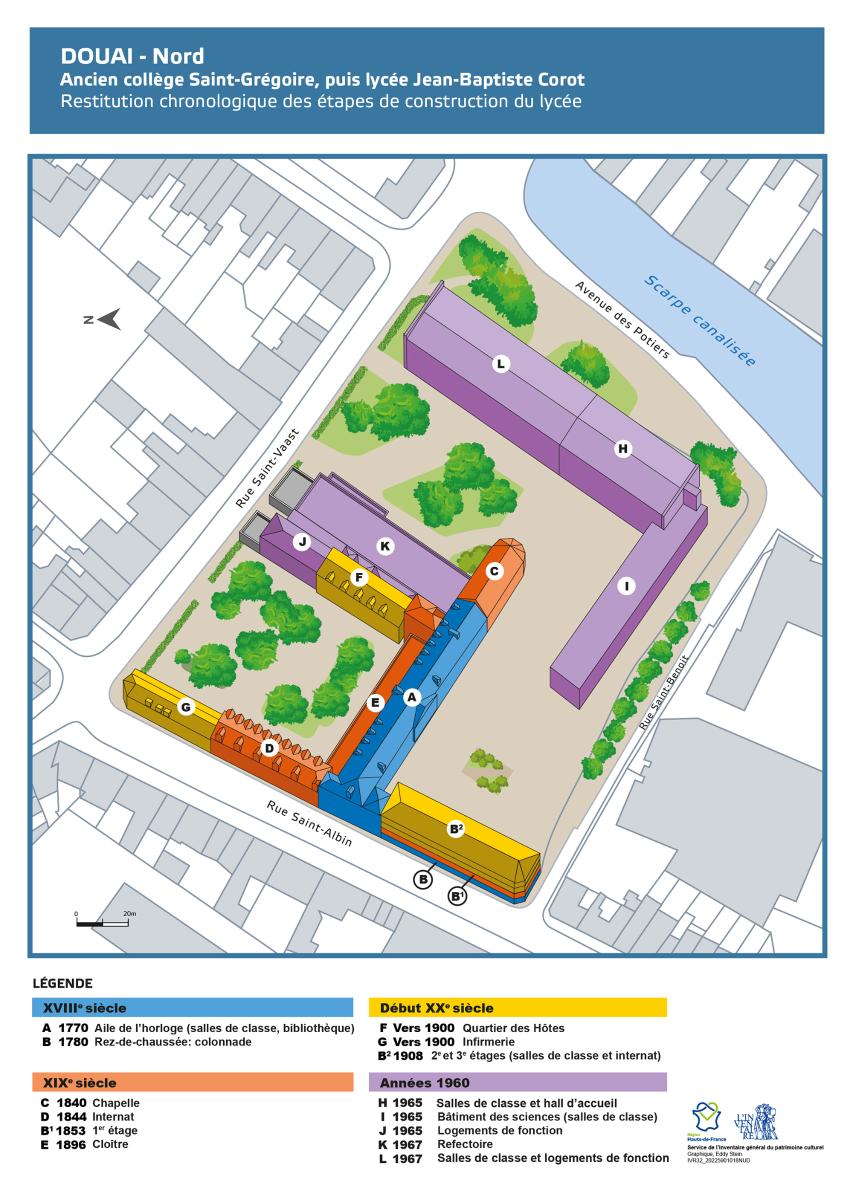

La première chapelle

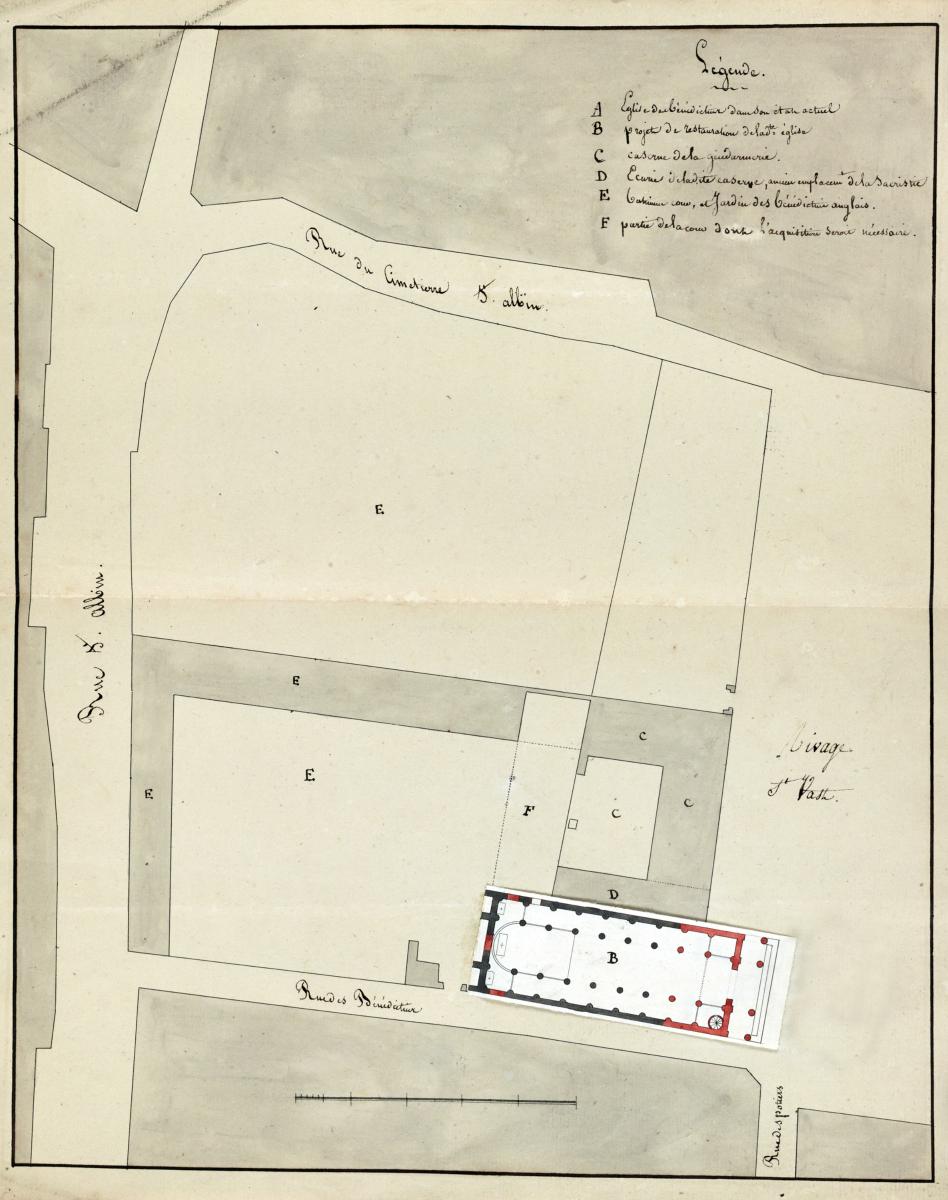

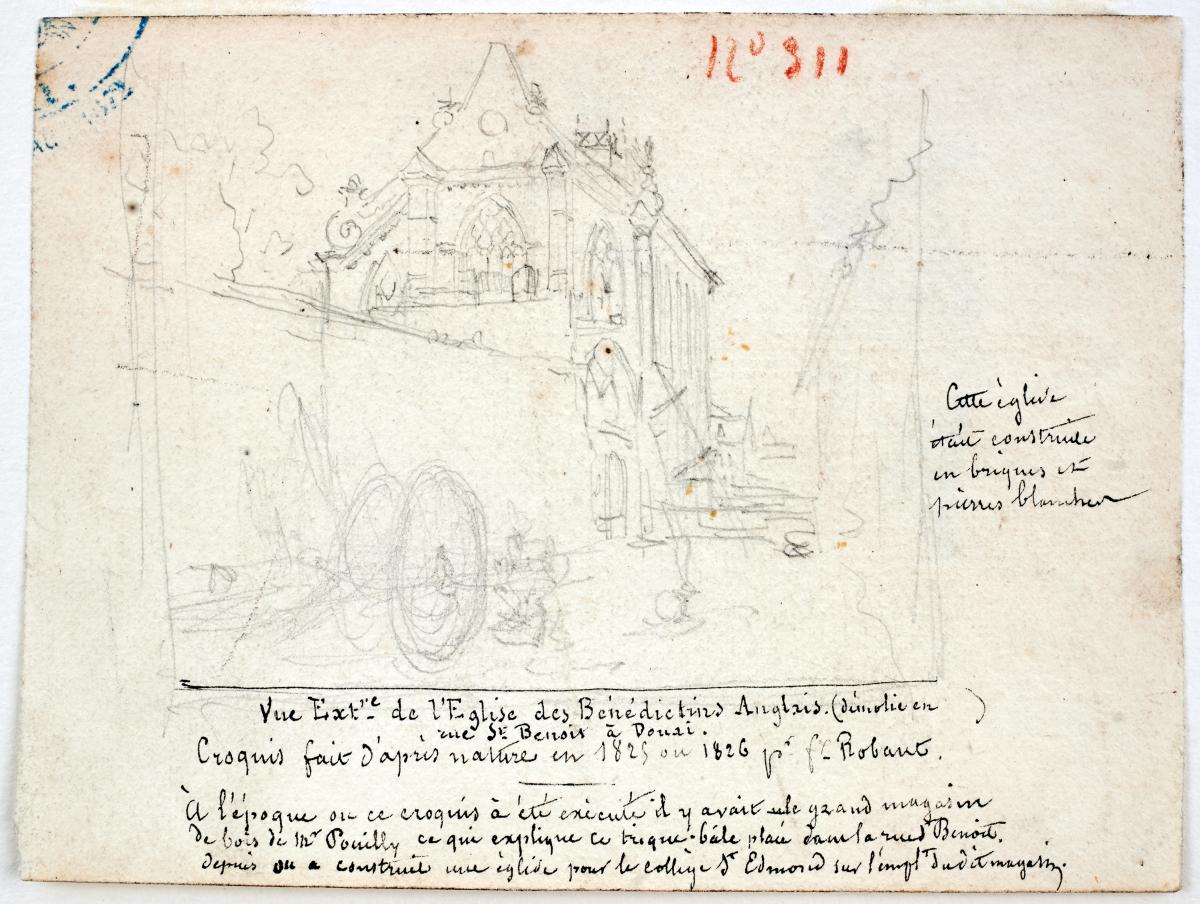

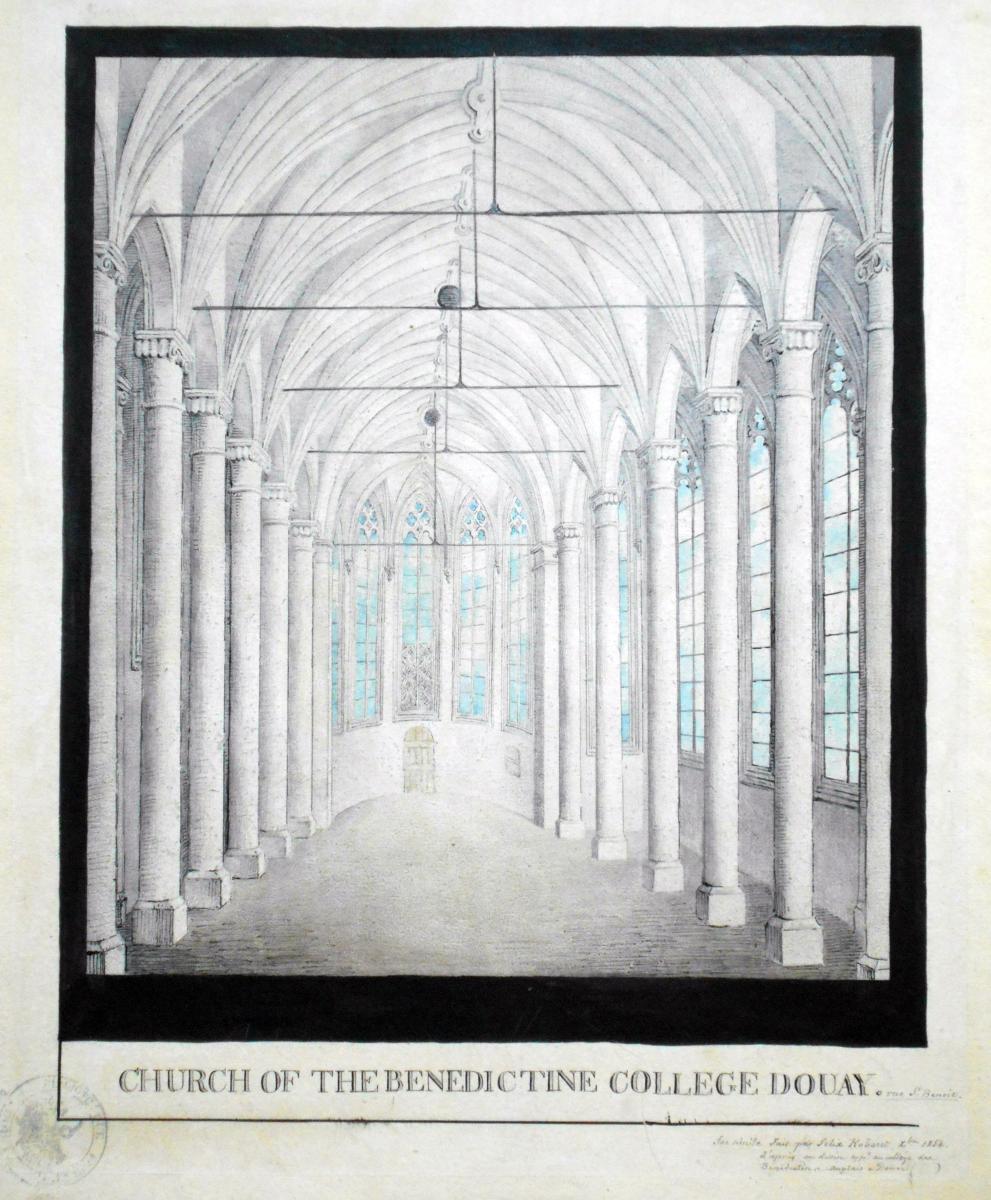

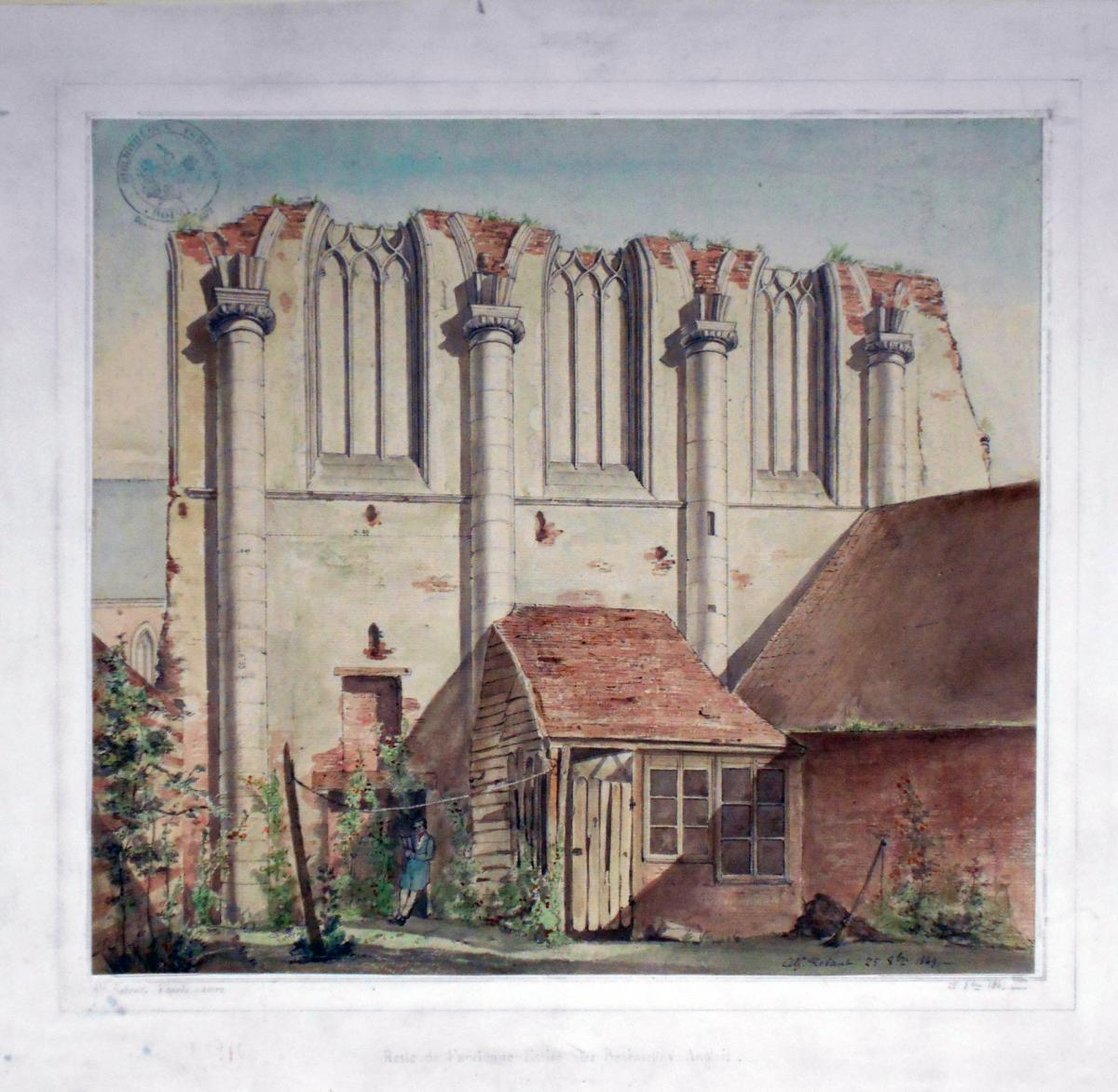

La première chapelle est construite entre 1610 et 1611. Dédiée à Saint-Grégoire, elle s’élève le long de l’actuelle rue Saint-Benoit, selon une orientation ouest-sud. Sa façade est bâtie dans le même style que l'église des Jésuites d'Arras. Le projet de restauration daté de 1820 (AD Nord, 2O176/255) et un dessin de Robaut réalisé peu avant la destruction (BM Douai, Albums Robaut, boite 18, n° 311) montrent une façade de style gothique comprenant une travée centrale large ornée d'une rosace flanquée de deux bas-côtés. La façade est surmontée d'un fronton à volutes typique des églises jésuites. Au-dessus du portail se trouvent les armes de la famille de Caverel et celles de l'abbaye Saint-Vaast (LEROY, 1953). Deux autres dessins de Robaut montrent la chapelle. Le premier, établi vers 1820, montre l'extérieur de la chapelle (BM Douai, Albums Robaut, boite 18, pièce n° 310) : le bâtiment rectangulaire semble être construit en brique. Il s'achève par un chevet circulaire à cinq pans. Le bâtiment n'est étayé de contreforts que pour le chevet. Il est uniquement percé de fenêtres hautes en arc brisé. La nef est couverte par une toiture à longs pans, les coyaux correspondant à la couverture des bas-côtés. Le chevet est couvert par une croupe pentagonale. Le second dessin montre l'intérieur de l'église (BM Douai, Albums Robaut, boite 47, pièce n° 316). Deux bas-côtés étroits voûtés en croisée d'ogives encadrent une nef voûtée en ogives où les arcs doubleaux forment des éventails venant s'appuyer sur les colonnes ioniques qui séparent la nef et les bas-côtés. La nef s'achève par une abside en demi-cercle percée de cinq baies. Le remplage des baies est visible sur un dessin de Robaut réalisé au moment de la destruction de la chapelle vers 1831 (BM Douai, Albums Robaut, boite 47, pièce n° 315) : celui des baies des bas-côtés est constitué d'un triplet de lancettes et de trois jours de réseaux quadrilobés qui occupent le haut de la baie tandis que celui des baies du chevet, plus étroites, n'est composé que deux lancettes géminées.

La chapelle est utilisée jusqu'en 1793, date du départ de la première communauté bénédictine. Elle ne subit pas de destructions pendant la période révolutionnaire mais elle n’est pas entretenue et son état se dégrade rapidement. Dès 1811, date à laquelle la chapelle devient officiellement la propriété de la commune (décret impérial du 22 juillet 1811, AD Nord, 2O176/255). Des discussions s’engagent donc entre la ville, le conseil de paroisse et l’évêché d’Arras pour savoir s’il faut la restaurer pour l'affecter à la paroisse Saint-Jacques ou la détruire. En 1831, le conseil municipal vote finalement la destruction de l’ancienne chapelle. Il y est autorisé par décret royal en janvier 1832 (AD Nord, 2O176/168).

La chapelle actuelle

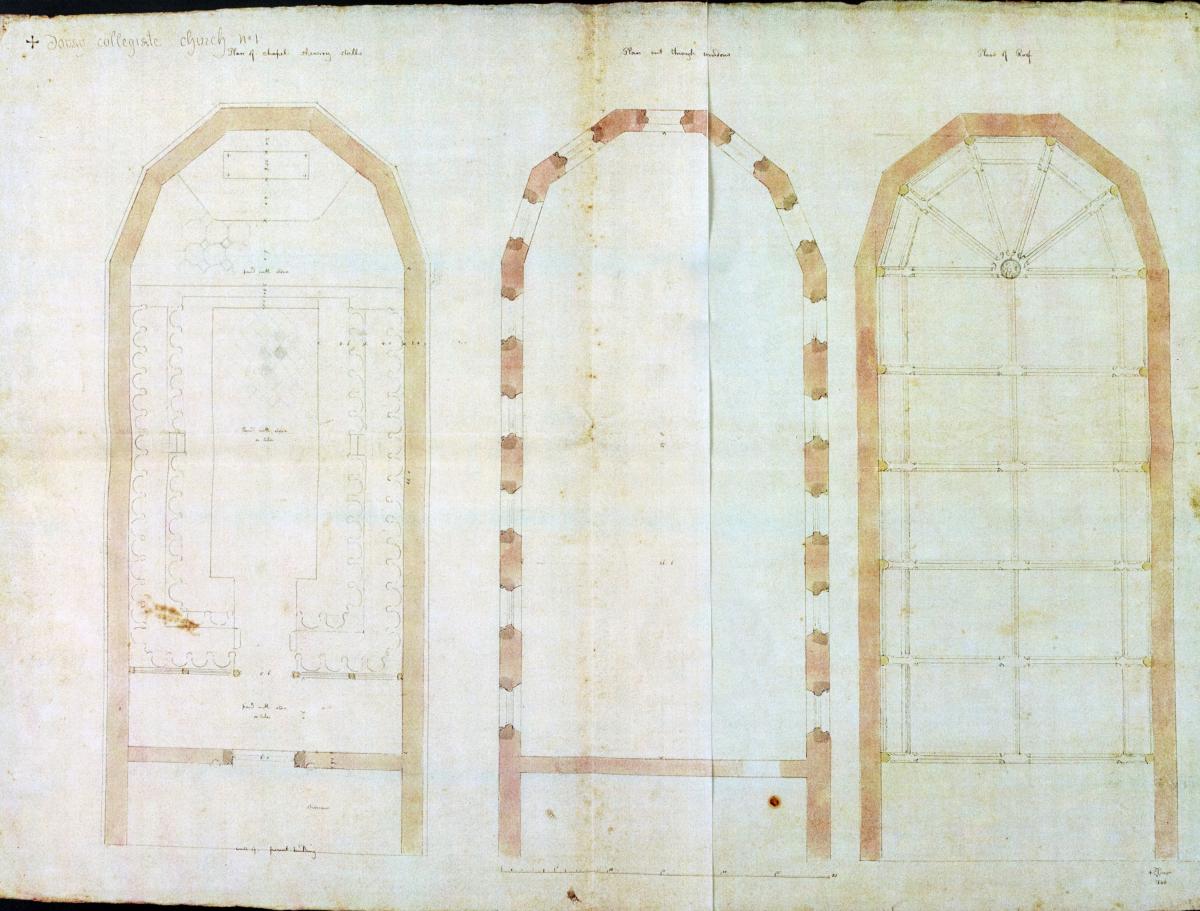

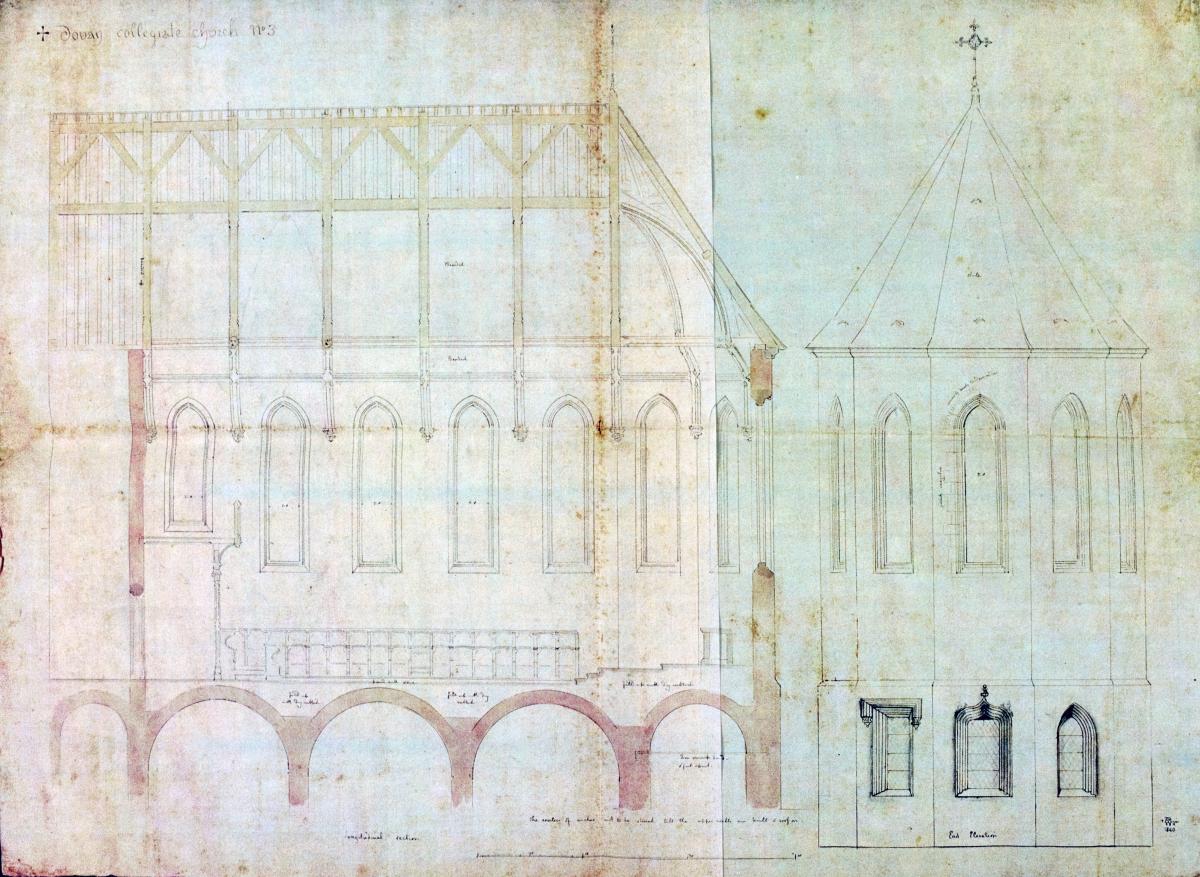

La communauté bénédictine de Saint-Edmund, venue de Paris en 1816, décide alors de faire édifier une nouvelle chapelle. En 1840, elle confie le projet à l’architecte anglais Augustus Pugin (1812-1852). Le premier projet imaginé par Pugin, un bâtiment de dix-huit mètres de hauteur sans divisions intérieures, est rejeté par la communauté qui souhaite que l'espace soit séparé en deux, le rez-de-chaussée devant accueillir un réfectoire. Pugin propose donc un nouveau projet. Il semble cependant que ce dernier n'en ait fourni que des plans et des élévations sommaires, aujourd'hui conservés à Douay Abbey, pour lesquels il reçoit en octobre 1840 la somme de quinze livres.

La première planche montre trois niveaux de la chapelle. Le premier dessin est réalisé au niveau du sol, avec les piliers de la tribune de l'orgue, la disposition des stalles le long des murs de la nef et celle de l'autel principal sur une estrade à pan coupé, elle-même installée sur un plancher haut. Le motif pour la pose des planchers est également esquissé. Le deuxième dessin montre la disposition des baies dans les murs. Le troisième indique où seront placés les tirants assurant la stabilité de l'ensemble.

La seconde planche propose une coupe de la chapelle, sur laquelle sont placées les baies, la tribune de l'orgue et les retombées des voûtes. Un deuxième dessin montre le chevet de la chapelle couvert par une croupe pentagonale. Au bas de cette planche, trois types de baies sont proposés pour le rez-de-chaussée. Il est possible que ces dessins soient un ajout de l’architecte en charge de la construction de la chapelle et non de la main de Pugin. Aucune de ces propositions n'a été mise en œuvre, pas plus que les baies libres entourées de voussures proposées pour la chapelle proprement dite. Sur cette planche, les arcades rouges sous la chapelle figurent sans doute un état du projet où Pugin avait prévu de laisser le premier niveau ouvert (O'DONNEL, 1983).

Il ne semble pas en effet que Pugin se soit chargé du suivi des travaux, ni qu'il les ait confiés à ses architectes d'exécution habituels (O'DONNEL, 1983). Son journal ne mentionne en effet qu'un séjour de deux jours dans les Flandres en juin 1840. L'architecte d’exécution reste à ce jour inconnu.

La première pierre est posée fin 1840 ou début 1841 lorsque les premiers financements arrivent d'Angleterre. Les travaux sont achevés en novembre 1843, grâce à un financement anglais. Bien que certains matériaux (briques et pierres) de la chapelle détruite aient été réutilisés (AD Nord, 2O176/255), le chantier aura tout de même coûté 3 810 livres (O'DONNEL, 1983).

Il est possible que les dessins des vitraux conservés dans les archives de la société Hardman & Co qui les a réalisés soient de Pugin. En l’absence de signature aucun élément ne permet cependant de l'affirmer. Ces dessins montrent une superposition dans des lancettes géminées de deux petites scènes historiées et d'un personnage en pied sous un gâble gothique. Il semble que ces vitraux, visibles sur les photographies anciennes de la chapelle, aient été réalisés conformément aux dessins de Pugin. Ils sont fabriqués par l'entreprise Hardman & Co avec laquelle Pugin travaille depuis 1838.

C'est aussi elle qui réalise la majeure partie des peintures du lambris de couvrement de la chapelle. D'après les livres de commande de Pugin conservés à Woolhampton, les travaux de décoration (vitraux et peintures) sont achevés en 1851. Ils ont été réalisés en trois mois. Le décor peint du réfectoire, composé de motifs au pochoir et de dorure, a été fait par deux moines bénédictins venus spécialement d’Angleterre : les frères Binnell, qui ont également participé à la décoration du lambris de la chapelle. La statuaire est quant à elle de la main du sculpteur belge Jan van Arendonck.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 17e siècle , (détruit)

- Principale : 2e quart 19e siècle

-

Dates

- 1611, daté par source

- 1840, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Pugin Augustusarchitecte attribution par sourcePugin AugustusCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte anglais, né le 1er mars 1812 à Londres et mort à Ramsgate le 14 septembre 1852.

Principal représentant du style néo-gothique en Angleterre. Converti au catholicisme en 1834, Pugin pense que le style gothique est le seul qui soit véritablement chrétien. Comme Viollet-le-Duc en France, il s'attache à retrouver la structure de la construction médiévale plus qu'à en recopier servilement les formes. Prosélyte, il met en œuvre le néo-gothique aussi bien en architecture civile et religieuse que dans les arts décoratifs (mobilier, tissus, céramique, livres...). Cette manière de ne pas séparer arts majeurs et arts mineurs est très similaire à la philosophie du mouvement Arts and Craft qui se développe autour de William Morris à partir des années 1860.

On doit notamment à Pugin l'aménagement du Parlement de Londres ou celui Palais de Westminster, la restauration du château de Windsor et la construction et l’aménagement de nombreuses églises en Angleterre et en Australie.

-

Auteur :

Hardman & Copeintre, maître verrier attribution par travaux historiquesHardman & CoCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Société anglaise de Birmingham, spécialisée dans la réalisation de décors néo-gothiques pour les églises et les demeures : décors peints, vitraux, objets liturgiques, textiles et mobilier religieux et civil. L'entreprise a travaillé sur presque tous les chantiers menés par Pugin à partir de 1838.

-

Auteur :

La chapelle prolonge l’aile de l’horloge vers le sud.

En brique sur un soubassement en grès, c'est un vaisseau de deux étages dont le plan rectangulaire s'achève par une abside circulaire à pans coupés. Comme la chapelle prolonge un bâti existant, elle n'a pas de façade principale. Les façades latérales comptent six travées et le chevet cinq. Les entourages des baies sont en pierre calcaire. De forme ogivale, les baies enserrent un remplage en pierre formant deux lancettes et un jour de réseau. Les baies du rez-de-chaussée sont plus petites que celles de l'étage de la chapelle. Au niveau du chevet, les baies du premier niveau sont occultées par un chemisage en brique. Les façades extérieures ne portent aucun décor. L'animation de l'élévation reste limitée à un bandeau mouluré entre le premier et le second niveau ainsi qu'à la corniche sommitale en pierre calcaire. Le bâtiment est couvert par une toiture en ardoise à longs pans et croupe ronde.

À l'intérieur, le bâtiment compte deux niveaux. Le rez-de-chaussée, qui accueillait le réfectoire des élèves (actuellement studio de danse), est accessible depuis la cour des élèves. La chapelle qui occupe le premier étage n'est en revanche accessible que depuis le premier étage de l'aile de l'horloge. Aujourd'hui, la circulation a été modifiée : l'accès par la porte principale depuis le couloir central qui distribuait les chambres des élèves a été condamné et a été remplacé par une petite porte accessible depuis les bureaux de l'administration du lycée.

Pugin intitule ses plans Collegiale of Douay, signifiant ainsi que la chapelle est destinée au culte des collégiens et non à des messes privées, ce qui exclut de fait la présence de chapelles latérales. Cette disposition se retrouve également dans les chapelles des universités anglaises comme Cambridge et Oxford. La chapelle présente un plan de type basilical, composé d'un seul vaisseau et occupé par une tribune d'orgue dans sa partie ouest. La nef est couverte par une charpente en berceau brisé complétée d'un lambris de couvrement en bois entièrement peint. Un devis de restauration établi en 1998 (AC Douai, 441W17) indique que la corniche précédent la voûte est en bois recouvert de papier peint de couleur rouge. Les arcs doubleaux en bois de la voûte sont en encorbellement. Tout comme les tirants en fer, ils ont été laissés apparents. Pour Pugin, il est important de montrer la structure du bâtiment car elle est la métaphore, en particulier dans un édifice religieux, de la foi catholique soutien du monde (ATTERBURY et WAINWRIGHT, 1994).

Le sol de la chapelle est couvert d'un plancher en chêne dont la pose est inspirée du parquet "Versailles".

Au rez-de-chaussée, la voûte de l'ancien réfectoire a conservé sa segmentation en travées de plan. On compte six travées, correspondant au nombre de baies de la façade. Chaque travée est couverte par une voûte en arc brisé qui se divise en quartiers à ses extrémités. Toutes les retombées d'une voûte sont réunies sur un culot unique. Ces culots sont situés entre chaque baie ainsi qu'aux quatre angles marquant les pans coupés du chevet. Le décor de dorures et de motifs géométriques qui ornait la voûte et ses nervures a disparu. Le rez-de-chaussée a cependant conservé son sol fait de carreaux de ciment, dont le dessin est possiblement de Pugin qui a produit de nombreux modèles de carreaux pour les demeures et les églises qu'il a construites (ATTERBURY et WAINWRIGHT, 1994).

Les murs droits sans arcs-boutants, la ligne ininterrompue des façades, la toiture à longs pans et la construction en brique avec peu d'ornementation sont caractéristiques du style de Pugin. On les retrouve par exemple dans la cathédrale Saint-Chad de Birmingham, chantier sur lequel Pugin travaille entre 1839 et 1841 (ATTERBURY et WAINWRIGHT, 1994), c'est à dire au moment où il propose les plans de la chapelle de Douai. L'élévation à deux niveaux de la chapelle ainsi que son plan à nef unique rappellent également la Sainte Chapelle que Pugin admire. L'intérieur de la chapelle de Douai est très similaire à celui réalisé par Pugin à la même période pour le collège Saint-Cuthbert à Ushaw (ATTERBURY et WAINWRIGHT, 1994) : même nef unique bordée sur les côtés par des stalles, même voûte en bois en berceau brisé peinte, mêmes culots pour recevoir les retombées de la voûte... Ces dispositions se retrouvent aussi dans les chapelles des collèges catholiques de Sainte-Marie d'Oscott (près de Birmingham) et Saint-Pierre à Wexford (près de Dublin) construites par Pugin entre 1836 et 1838 pour le premier et entre 1838 et 1841 pour le second. Enfin, la nouvelle chapelle semble s'être inspirée de l'ancien bâtiment dont on retrouve le plan basilical et le chevet à cinq pans.

Pour la voûte en bois, Pugin s'est peut-être inspiré des modèles flamands locaux mais surtout de ceux du gothique anglais du XIVe siècle. Le choix d'un voûtement en bois reste rare dans les constructions néo-gothiques françaises. Dans les Hauts-de-France, on ne connait que l'église Saint-Joseph de Roubaix, construite par le baron de Béthune en 1878.

Dans l'architecture de Pugin, la couleur est une composante essentielle. Elle est omniprésente et concerne toutes les parties de l'édifice et du mobilier. Elle contribue à la perception de l'espace, rappelle les décors des cathédrales gothiques et sa richesse est enfin un hommage à Dieu. Le décor du lambris de couvrement et celui des autels de la chapelle Saint-Edmund constituent ainsi une bonne illustration du style développé par Pugin.

-

Murs

- brique

-

Toitsardoise

-

Étagesen rez-de-chaussée, 1 vaisseau

-

Couvrements

- lambris de couvrement

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe ronde

-

Techniques

-

Statut de la propriétépropriété de la région

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquableschapelle

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1975/10/29

-

Précisions sur la protection

Inscription par arrêté du 29 octobre 1975 : chapelle des Bénédictins anglais (ancienne) ou chapelle du Lycée Corot, y compris le réfectoire sous la chapelle.

-

Référence MH

Le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Hauts-de-France a ouvert le dossier d'étude du lycée Corot de Douai, dans le cadre d'une mission ponctuelle, dite d'opportunité, liée au projet de classement de la chapelle, déjà inscrite Monument historique en 1975.

En effet la chapelle du lycée Corot est le seul édifice construit par Pugin en France. D'autre part, sa construction en style néo-gothique est antérieure d'une vingtaine d'années à l'appropriation de ce style par les architectes français.

Les missions ponctuelles ou d'opportunité consistent en une intervention dans le cadre d'une mission menée conjointement avec les services de l'Etat ou avec un EPCI. En raison des délais impartis, elles ne peuvent constituer une étude exhaustive sur le sujet mais fournissent les éléments historiques et descriptifs principaux de l'édifice étudié.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

-

Albums Robaut, dessins réalisés par des historiens et architectes locaux ainsi que par Félix Robaut, éditeur-lithographe, et réunis en album par ce dernier vers 1859. Bibliothèque Municipale Collections ; boite 18.

Liste des illustrations utilisées dans la notice Chapelle Saint-Edmund :

- Dessin n° 308 : Église des Bénédictins anglais, esquisse faite en 18.. au moment de sa démolition. Signé F. Robaut.

- Dessin n° 310 : Vue de l'ancienne église des Bénédictins anglais, dessin établi en 1850 d'après divers croquis faits sur les lieux, signé Félix Robaut, 1850.

- Dessin n° 311 : Vue extérieure de l'église des Bénédictins anglais rue Saint-Benoit, croquis fait d'après nature en 1825 ou 1826 par F. Robaut. Ni signé ni daté.

Liste des illustrations utilisées dans la notice Aile de l'Horloge du lycée Corot de Douai et ses extensions :

- Dessin n° 317 : St Edmund's College Doway. Signé Félix Robaut, d'après nature, 1835.

Documents d'archives

-

Archives départementales du Nord. Série O : Administration et comptabilité communales ; sous-série 2O : Dossiers d'administration communales ; 2O176 : Commune de Douai ; 2O176/83. Biens - titres : acquisition de l'ancienne église Saint-Waast ou des bénédictins anglais pour servir à la paroisse Saint-Jacques, 1821-1824.

-

Archives départementales du Nord. Série O : Administration et comptabilité communales ; sous-série 2O : Dossiers d'administration communales ; 2O176 : Commune de Douai ; 2O176/255 : Travaux sur l'église Saint-Jacques, 1811-1823.

- acquisition de l'église Saint-Waast ou des Bénédictins anglais par la paroisse Saint Jacques.

- travaux de restauration.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Chapelle Saint-Edmund :

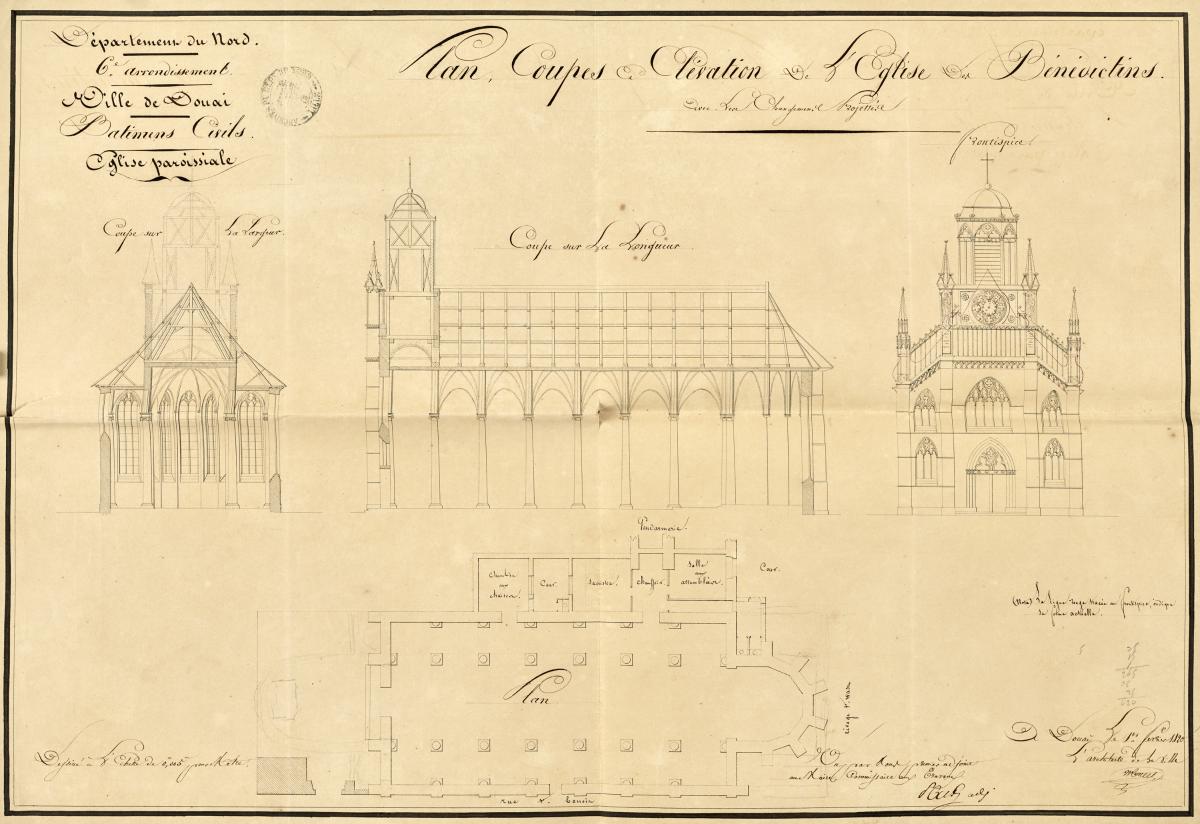

- Département du Nord, arrondissement de Douai, ville de Douai. Bâtiments civils, église paroissiale. Plan, coupes et élévations de l'église des Bénédictins avec les changements projetés, daté et signé par l'architecte municipal (signature illisible) le 1er février 1820.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Ancien collège Saint-Grégoire, puis collège Saint-Edmund, puis collège de jeunes filles, puis lycée Jean-Baptiste Corot de Douai :

- Plan de masse de l'existant établi par l'architecte de la commune, sans date, signature illisible.

Relevé du plan de masse du collège ; plan, coupes et élévations de l'église des Bénédictins avec les changements projetés. -

AC Douai : 441W17

AC Douai ; Série W : Commune ; 441 W : service Bâtiments ; 441W17. Lycée Corot : restauration de la chapelle : devis, plan, rapport, estimation,1981-1989.

-

LEROY, Pierre. Les monuments civils et religieux de Douai sur le plan de Martin Le Bourgeois. Manuscrit, 1953.

paragraphes 16 et 17.

Bibliographie

-

ATTERBURY, Paul et WAINWRIGHT, Clive. Pugin, a gothic passion.Londres : Yale University press and the Victoria and Albert Museum, 1994. [Exposition. Londres, Victoria and Albert Museum. 15 juin au 11 septembre 1994]

pp. 72 ; 80-81 ; 143-149

Périodiques

-

O'DONNEL, Roderick. Pugin in France : designs for St Edmund's college chapel, Douai (Nord) 1840. The Burlington Magazine, octobre 1983, vol. 125, n°967.

pp. 607-609 et 611.

Documents figurés

-

Commune de Douai : aliénation de l'église des Bénédictins, 1825-1832 (Archives départementales du Nord. Série O - Administration et comptabilité communales ; sous-série 2O : Dossiers d'administration communales ; 2O176 - Commune de Douai ; 2O176/168 : Biens - aliénations).

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

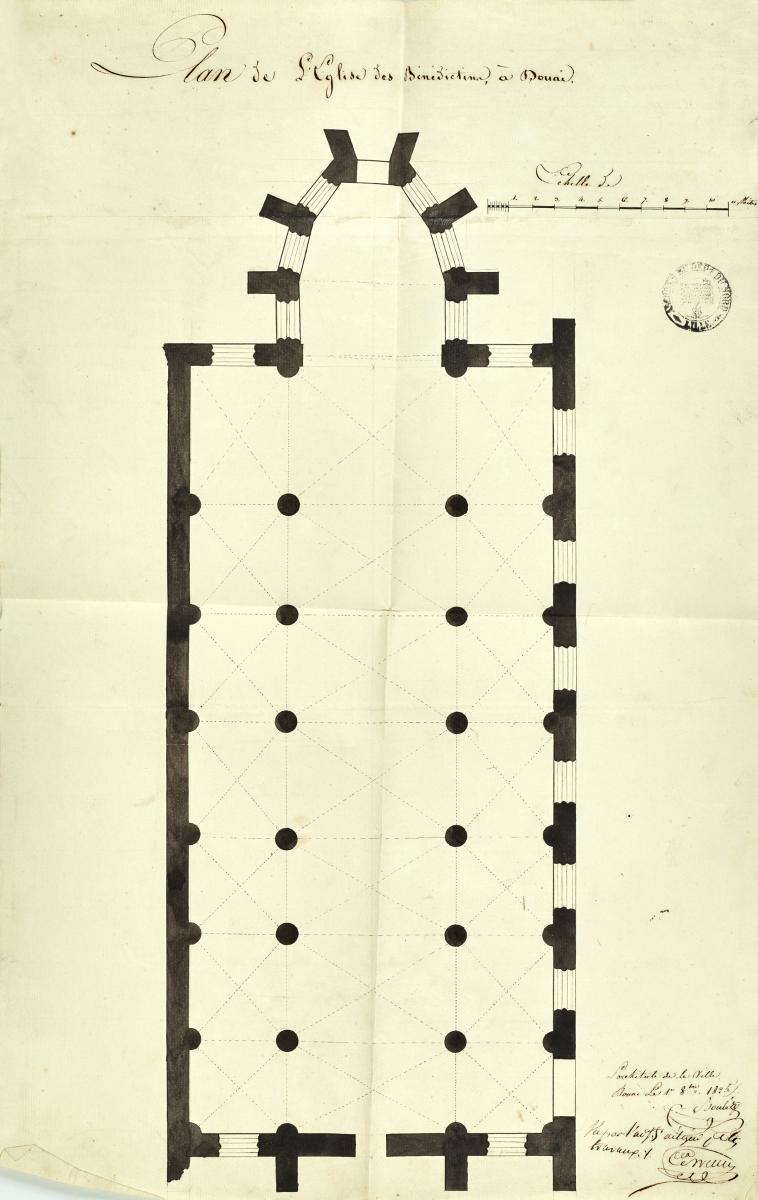

- Plan de l'église des Bénédictins à Douai, daté et signé par l'architecte communal (signature illisible), 8 octobre 1826.

Plan de l'église des bénédictins à Douai, 1826. -

AC Douai ; Série P : Cultes ; 1P : culte catholique ; 1P38 : Paroisse Saint-Jacques, marguilliers. Réclamation du local par les fondations britanniques, projets d'installer la paroisse dans l'Eglise des Bénédictins anglais ou dans celle des Carmes, études, plans, réclamation des paroissiens, lettres de Monseigneur Belmas, du Préfet..., 1806-1815.

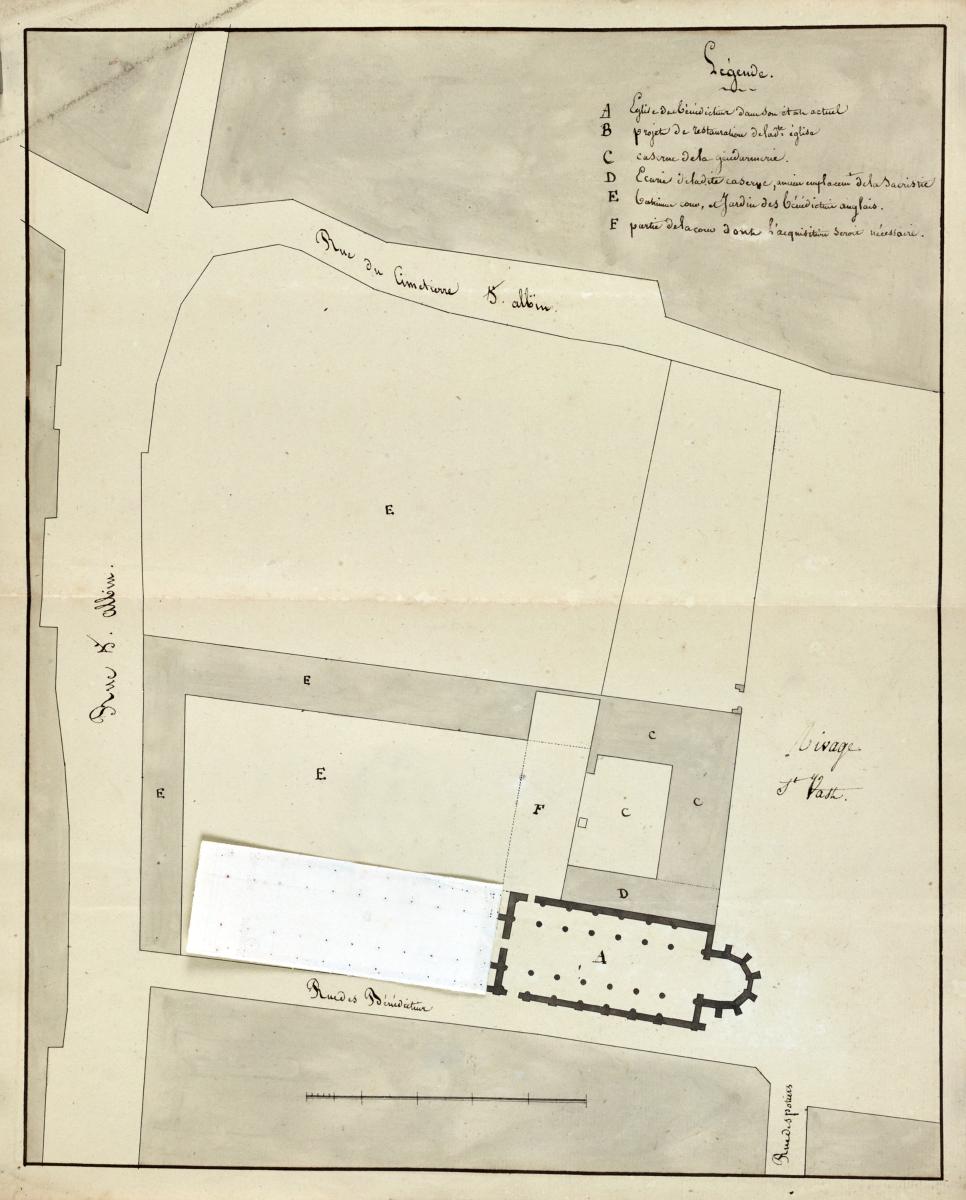

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Église des Bénédictins dans son état actuel, projet de restauration de ladite église : plan avec retombe présentant le nouveau projet, ni signé ni daté.

Plan de l'église des bénédictins avec retombe présentant le nouveau projet, entre 1806 et 1815. -

AC Douai ; série W : Commune ; 767W : Direction immobilière et de l'urbanisme ; 767W21.Chapelle des bénédictins anglais, classement (Monuments Historiques) : correspondance, plans - 1995-2001. Ces documents sont des copies des originaux conservés à l'abbaye bénédictine de Douay Abbey.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Le mobilier de la chapelle Saint-Edmund :

- dessins des vitraux de Pugin (copie des originaux conservés à Douay Abbey). Six planches.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Chapelle Saint-Edmund :

- Douay, collegiale church : coupes et élévations, ni daté, ni signé.

- Douay, collegiale church : plans de la chapelle, ni daté, ni signé.

Douay, collegiale church : plans, vers 1840. -

AC Douai ; série W : Commune ; 767W : Direction immobilière et de l'urbanisme ; 767W21.Chapelle des bénédictins anglais, classement (Monuments Historiques) : correspondance, plans - 1995-2001. Ces documents sont des copies des originaux conservés à l'abbaye bénédictine de Douay Abbey.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Le mobilier de la chapelle Saint-Edmund :

- dessins des vitraux de Pugin (copie des originaux conservés à Douay Abbey). Six planches.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Chapelle Saint-Edmund :

- Douay, collegiale church : coupes et élévations, ni daté, ni signé.

- Douay, collegiale church : plans de la chapelle, ni daté, ni signé.

Douay, collegiale church : coupes et élévations, vers 1840. -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Rez-de-chaussée de la chapelle construite par Pugin. -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Vue intérieure du second étage de la chapelle construite par Pugin, orientée du choeur vers la tribune de l'orgue. -

AP Douay Abbey, Woolhampton (Royaume-Uni). Saint-Edmund (album photographique). Photographe inconnu. Album conservé à Douay Abbey à Woolhampton (Angleterre). Clichés non datés mais antérieurs à 1903, date à laquelle les Bénédictins anglais qui occupaient le collège sont repartis en Angleterre avec leurs archives.

Vue extérieure de la chapelle construite par Pugin depuis la cour des élèves. -

AP Lycée Jean-Baptiste Corot, Douai. Saint-Edmund's College, Douay. Album photographique par Albert Baron, entre 1880 et 1903. Les clichés ont été produits entre 1880 (date à laquelle Baron, photographe à Douai, commence son activité) et 1903 (car le titre des clichés est le nom du collège des Bénédictins anglais qui devient collège de jeunes filles en 1904).

Intérieur de la chapelle construite par Pugin : vue vers le chœur. -

Album Lycée de jeunes filles de Douai. Album cartonné réunissant neuf photographies du lycée de jeunes filles d'époques différentes], ni datées ni signées. Collection particulière.

Vue du réfectoire (rez-de-chaussée de la chapelle) et du sol de carreaux de ciment, vers 1904. -

Albums Robaut, dessins réalisés par des historiens et architectes locaux ainsi que par Félix Robaut, éditeur-lithographe, et réunis en album par ce dernier vers 1859. Bibliothèque Municipale Collections ; boite 47.

Liste des illustrations utilisées dans la notice Aile de l'Horloge du lycée Corot de Douai et ses extensions.

- Dessin n° 312 : Collège Saint-Edmund à Douai (ci-devant Saint Grégoire). Calque sur une aquarelle du XVIIIe siècle appartenant aux Bénédictins anglais, 1834.

Liste des illustrations utilisées dans la notice Chapelle Saint-Edmund.

- Dessin n° 316 : Church of the Benedictine college in Douay. Rue Saint-Benoit. Fac-similé réalisé par Félix Robaut en octobre 1854 d'après un dessin appartenant au collège des Bénédictins anglais à Douai.

- Dessin n°315 : restes de l'ancienne église des Bénédictins de Douai, signé Robaut, 25 octobre 1849.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.