Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- inventaire topographique, canton de Villers-Cotterêts

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesSoissonnais

-

Adresse

- Commune : Coyolles

L’époque de fondation du village de Coyolles n’est pas connue. Toutefois, la situation de l’agglomération entre l’orée de la forêt de Retz et l’ancienne chaussée romaine qui reliait Paris à Soissons, et dont le tracé est à l’origine de l’actuelle RN 2, semble plaider en faveur d’une création d’époque gallo-romaine. Néanmoins, peu de découvertes archéologiques corroborent cette supposition. Si plusieurs prospections effectuées au cours des trente dernières années sur le territoire communal actuel de Coyolles ont permis de localiser des substructions ou objets mobiliers gallo-romains, il s’agit la plupart du temps de sites forestiers plus proches des villages circonvoisins que du centre de Coyolles. Quoi qu’il en soit, les diverses découvertes archéologiques effectuées témoignent à la fois d’une implantation humaine dans cette vaste zone au cours des premiers siècles de notre ère et d’une pénétration à l’intérieur du massif forestier, ce dernier n’étant plus considéré comme un barrage infranchissable.

Les étapes de la formation de la paroisse n’ont pu également être cernées. Le plus ancien document connu qui cite Coyolles est l’acte - peut-être faux - de Charles le Chauve daté de 858, qui affecte les villages de Guny, Coyolles et "Villers" (peut-être Villers-Petit, hameau de Chouy) à l’entretien des religieuses âgées et malades de l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Soissons. Si tel est le cas - ce qui mériterait d’être prouvé -, les religieuses ont probablement par la suite vendu ou échangé cette seigneurie et les droits dont elles jouissaient dans le village. En tous cas, la déclaration des biens que possèdent ces bénédictines dans le Valois, datée du 11 juillet 1676 et destinée à la confection du terrier du duché, ne renferme aucun article se rapportant à Coyolles (AN : R/4/177).

La cure, à la collation de l’évêque, est desservie par un prêtre séculier qui, sans doute dès l’époque médiévale, est curé de Coyolles et de Largny, son annexe. Ce prêtre ne jouit que d’une faible part de la dîme, situation surprenante dont les raisons n’ont pu être découvertes. À Coyolles, la dîme appartient en forte proportion aux seigneurs laïcs, au moins dès le début du 13e siècle, sans qu’on sache si cette redevance est une sorte de champart ou s’il s’agit d’une véritable dîme religieuse usurpée. Le don fait en 1214 par le chevalier Jean de Traime (Tresmes ?) à l’abbaye du Parc-aux-Dames, de la dîme de trois muids de blé que son fils Gaultier de Pisseleux avait à Coyolles et à Noue (Victor de Beauvillé, t. 1, p. 10), plaide en faveur de la seconde éventualité. Quoi qu’il en soit, les seigneurs de Coyolles perçoivent une forte partie de la dîme à Coyolles et à Largny pendant tout l’Ancien Régime. Bien qu’un arrêt de la cour de Parlement du 30 juillet 1749 attribue même aux seigneurs la totalité des dîmes à Coyolles et un tiers à Largny, un arrangement passé entre les deux héritières de Louis des Fossés et le desservant conserve à ce dernier la portion dont jouissaient ses prédécesseurs, c'est-à-dire le quart des dîmes de Coyolles et le tiers de celles de Largny (AN : MC/ET/CXI/237).

Pour des raisons inconnues, cette petite paroisse du diocèse de Soissons est le chef-lieu du doyenné de Coyolles, membre de l’archidiaconé de la Rivière, et a pour annexe Largny. Les remaniements consécutifs à la Révolution inversent le rapport et font de la commune au 19e siècle une annexe de Largny et un élément du doyenné de Villers-Cotterêts. Le village de Coyolles appartient toujours actuellement au doyenné de Villers-Cotterêts, mais à la grande paroisse Saint-Nicolas-du-Pays-de-Retz.

Peu avant la Révolution, le village relevait de la Généralité de Soissons, de l’Élection de Crépy-en-Valois, et du bailliage de Villers-Cotterêts. Il fait aujourd'hui partie du canton de Villers-Cotterêts et de l'arrondissement de Soissons. Avant la suppression du régime féodal, le seigneur suzerain était le roi ou le duc d’Orléans, qui possédait les justices haute, moyenne et basse. La seigneurie foncière de Coyolles semble alors associée, voire confondue avec le fief de Gueulx ou de Queux, tenu à partir de 1500 environ par une branche de la famille des Fossés, famille également présente à Haramont. Au fil des décennies, la seigneurie passe par succession aux aînés de la famille ou, à défaut d’enfant, aux cadets et à leur descendance. Après la mort de Louis des Fossés le 4 juillet 1747, puis de son épouse Jeanne Loir le 12 décembre 1749, leurs deux filles se partagent leur succession. Coyolles échoit alors à Anne des Fossés. Le 16 juillet 1769, elle donne la nue-propriété de la seigneurie à sa nièce et filleule Jeanne-Anne Jouenne d’Esgrigny, à l’occasion du mariage de la jeune fille avec François-Joachim de Mazancourt du Fresnoy. Anne des Fossés, qui s’était réservé l’usufruit, décède le 30 janvier 1788. La seigneurie de Coyolles passe ainsi dans sa totalité aux mains de la famille de Mazancourt, mais pour quelques mois seulement.

La Révolution qui éclate en 1789 entraîne de grands changements dans les divisions territoriales, l’administration du pays et la propriété des biens. Si les communes du canton conservent à peu près les limites des anciennes paroisses, appuyées le plus souvent sur des axes de circulation ou sur des séparations naturelles, il est probable en revanche que Coyolles gagne en étendue lors de la création des départements au début de l’année 1790. Pour administrer de manière uniforme la forêt de Retz, le massif boisé déclaré indivisible est alors inclus en totalité dans le département de l’Aisne. Son extrémité sud-ouest est donc rattachée à Coyolles, village axonais le plus proche, donnant à son territoire une forme très irrégulière dans laquelle se trouvent plusieurs enclaves de communes limitrophes. Cette situation a perduré jusqu’à nos jours, en dépit de réclamations réitérées du département de l’Oise. Dans le village, un certain nombre de terres et d’immeubles changent de détenteur. Contrairement à d’autres paroisses où l’Église est fortement possessionnée, le plus grand propriétaire à Coyolles est le seigneur du lieu. François-Joachim de Mazancourt et son épouse ayant émigré, le domaine est confisqué, loué en juin 1793, puis loti et vendu le 11 septembre 1795. L’estimation des moulins banaux de Coyolles et Largny, propriété de l’apanagiste du Valois, est effectuée en février 1792, précédant leur aliénation.

Le village évolue et se modernise tout au long du 19e siècle, principalement grâce à l’implication dans la vie publique et à la générosité de la famille Moreau - propriétaire du Château Neuf et de nombreux immeubles - et de ses alliés. Pour des raisons d’hygiène, le cimetière est transféré à l’écart de l’agglomération vers 1842. Une machine installée au moulin fait monter l’eau de la vallée dans le bourg dès 1854 et la rend accessible aux habitants par le biais d’une borne fontaine. Une école maternelle est fondée en 1868 par Madame Moreau et confiée aux sœurs de l’Enfant-Jésus de Soissons. L’église est fortement restaurée et dotée d’une nouvelle sacristie en 1874-1875. Une mairie-école est édifiée en 1875 sur une partie de l’ancien cimetière, le reste de l’espace étant aménagé en square et place publique en juin 1878 grâce à M. Favard, maire de Coyolles. Enfin, le village profite de la construction du chemin de fer Paris-Soissons, qui traverse son territoire et dessert dès le milieu de l’année 1861 les gares de Vaumoise à quelques km à l’ouest et de Villers-Cotterêts à quelques km au nord-est. Les déplacements sont encore facilités par l’ouverture de la halte de Boursonne-Coyolles au sud de l’agglomération en 1896.

L’éclatement de la Première Guerre mondiale interrompt cette vie paisible. Si la population subit les conséquences du passage et du stationnement des troupes, et doit être évacuée au milieu de l’année 1918, le village semble néanmoins avoir été peu victime des combats et des bombardements. Les dossiers de dommages de guerre dressés pour les bâtiments communaux par l’architecte parisien C. Gauthereau témoignent de faibles dégâts, sans doute très rapidement réparés. Cette impression est confortée par la Carte spéciale des régions dévastées, qui fait de Coyolles au 1er décembre 1920 un village de 285 habitants comprenant 75 maisons "réparées ou reconstruites", et révèle que la population est déjà revenue entièrement ou presque dans son cadre de vie peu détérioré.

La commune de Coyolles est située au sud-ouest du canton de Villers-Cotterêts. La grande étendue de son territoire et son périmètre irrégulier et découpé à l'extrême lui ont donné une douzaine de voisines, dont deux seulement appartiennent au département de l'Aisne et au même canton qu'elle : Largny-sur-Automne et Villers-Cotterêts (Pisseleux), limitrophes au nord-est. À ces deux exceptions près, le sol de la commune, occupé en grande partie par la forêt de Retz, se faufile dans le département de l'Oise entre les villages de Vauciennes, Vaumoise, Gondreville, Ormoy-le-Davien, Bargny, Cuvergnon, Thury-en-Valois, Autheuil-en-Valois, Ivors et Boursonne. Sur le territoire de Coyolles, depuis la création des départements en 1790, le massif forestier embrasse même trois enclaves de l'Oise : le hameau de Chavres et "le Champ-Familier" qui appartiennent à la commune de Vauciennes, et la pièce de terre nommée "le Coin-Fendu" qui dépend d'Ivors. La RN 2 qui relie Paris à Soissons effleure le territoire au nord, mais communique néanmoins avec l’agglomération par des routes transversales. En revanche, la voie de chemin de fer qui, depuis Crépy-en-Valois, soulignait le grand axe routier, s’en écarte à son entrée dans Coyolles et dans l’Aisne, traverse la forêt de Retz, passe au sud du village, puis rejoint la gare de Villers-Cotterêts.

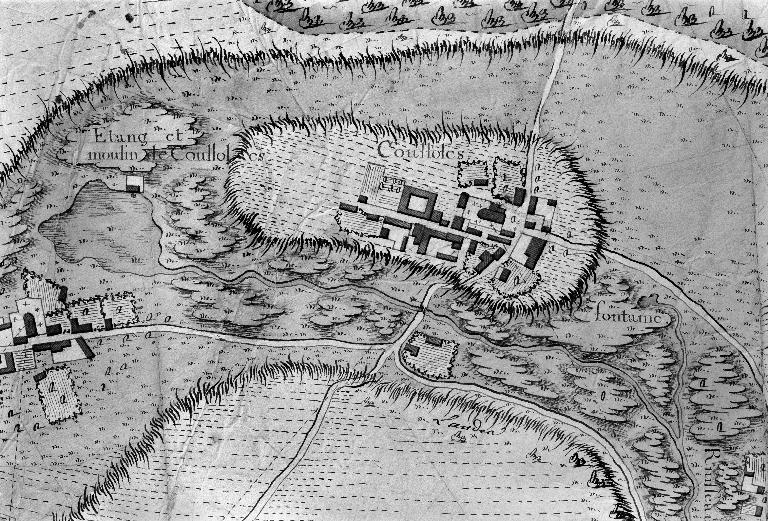

D'après la monographie communale de 1888, le territoire - dont l’altitude varie de 72 à 170 m - occupe une surface de 2455 ha. De cette vaste étendue, 2027 ha appartiennent à la forêt de Retz, qui recouvre donc 82 % du sol en épargnant toutefois la partie nord-est du territoire communal. Le village prend place dans cet espace dégagé, prolongé vers l’est par un plateau agricole de plus de 350 ha en direction de Pisseleux. Plus au nord, en bordure de Largny, s’allonge un vallon accidenté qui accueille le lit de la rivière Automne. Ce cours d’eau, qui prend sa source non loin - dans le val de Noue à Pisseleux -, coule à Coyolles d’est en ouest, y alimente l’étang du moulin, puis traverse une zone de marais avant de se diriger vers le nord.

La partie principale du village occupe une sorte de promontoire qui domine le vallon. Elle se poursuit sur la pente sud de ce dernier, le long de la rue qui descend au moulin. L’agglomération se complète de quelques constructions éparses situées à proximité de la RN 2, ou de maisons forestières dispersées dans le massif boisé.

L'économie de Coyolles semble avoir longtemps reposé sur l'agriculture, aucune industrie ou manufacture n'étant signalée dans les textes anciens. Les archives signalent cependant la présence du moulin à eau, auquel est souvent associé un moulin à vent - l’actuel moulin à vent de Largny-sur-Automne -, tous deux signalés comme moulins banaux. À la fin du 18e siècle, l'abbé Houllier mentionne comme productions principales le blé et d'autres grains, information reprise un siècle plus tard par l'instituteur, qui ajoute au blé, le seigle, l'orge, l'avoine et le sarrasin, puis la betterave. Une brasserie et cidrerie, la brasserie du Pont-de-Vauciennes, est créée vers 1880 et reste un siècle en activité, mais n’emploie que peu d’ouvriers. La plupart des ouvriers de Coyolles travaillent plutôt à la sucrerie de Vauciennes, construite en 1858 et fermée en 1999, ou aux scieries de Villers-Cotterêts, dès leur installation. Le sol de la commune renferme trois carrières de pierre à bâtir dont la plus grande a servi de champignonnière dès la fin du 19e siècle.

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

Documents d'archives

-

AN. Série R (Papiers des princes) ; Sous-série R/4 (Apanage d'Orléans) : R/4/95 (Duché de Valois, châtellenie de Crépy : documents sur les communes et hameaux de la châtellenie ; dossiers rangés par ordre alphabétique : C-D).

Dossier Coyolles. -

AD Aisne. Série R (Affaires militaires) ; sous-série 15 R (Dommages de guerre) : 15 R 1320.

Dossiers 6254 (bâtiments communaux de Coyolles), 6255 (Société de Secours mutuel "La Familiale"), 6256 (un particulier). -

AD Aisne. Série T (Enseignement, affaires culturelles, sports) ; Sous-série 13 T : 13 T 139 (CARDOT. Coyolles. Sa géographie, ses souvenirs historiques. Monographie et plan. [1888], non paginé).

Bibliographie

-

BRUNEL, Ghislain. L'implantation des ordres religieux de Prémontré, Cîteaux et Fontevraud dans la région de Villers-Cotterêts au XIIe siècle : une réponse à de nouveaux besoins ? Mémoires de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, tome XXXII, 1987, p. 197-224.

p. 200. -

CHOLLET, abbé François. Un serment mal gardé ou Villers-Cotterêts et ses environs. Villers-Cotterêts : Obry, libraire ; Soissons : Mme Lalance, libraire, 1853.

p. 140-141. -

GERMAIN, Michel. Histoire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Soissons, de l'ordre de Saint-Benoît. Divisee en quatre livres. Avec les preuves, et plusieurs titres, tirez des Archives de cette Abbaye. Paris : chez Jean-Baptiste Coignard, 1675.

p. 33, 430. -

HOULLIER, Abbé Pierre. État ecclésiastique et civil du diocèse de Soissons. Compiègne : Bertrand, Imprimeur du Roi ; Paris : Mérigot jeune, Libraire, 1783.

p. 185-186. -

JACONO, Alain. Histoire de Coyolles. Texte dactylographié. Coyolles : 1991.

-

LEDOUBLE, abbé Joseph. État religieux ancien et moderne des pays qui forment aujourd'hui le diocèse de Soissons. Soissons : l'auteur, 1880.

p. 21, 341, 415. -

MELLEVILLE, Maximilien. Dictionnaire historique du département de l'Aisne. Nouvelle édition. 2 volumes. Laon : l'auteur, 1865.

t. 1, p. 308. -

MICHAUX, Alexandre. Histoire de Villers-Cotterêts. La ville, le château, la forêt et ses environs. Deuxième édition, augmentée et mise au courant des événements jusqu'en 1885. Paris : Marchal et Billard, libraires-éditeurs, 1886.

p. 156. -

MOREAU-NÉRET, André, LEROY, Marcel. Les maladreries de la région de Villers-Cotterêts et le comte lépreux Raoul V de Crépy. Mémoires de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, 1970, t. 16, p. 137-141.

p. 139-140. -

PICHON, Blaise. L'Aisne, 02. Carte archéologique de la Gaule. Pré-inventaire archéologique publié sous la responsabilité de Michel Provost. Paris : académie des Inscriptions et Belles-Lettres, ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Recherche, ministère de la Culture et de la Communication, maison des Sciences de l'Homme, 2002.

p. 209, n° 232. -

ROLLAND, Denis. Le fief de Queue à Coyolles à la fin du XVe siècle. Mémoires de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, t. 46, 2001, p. 51-63.

Documents figurés

-

Plan de la route de Nanteuil-le-Haudouin à Soissons [détail], dessin à l'encre rehaussé d'aquarelle, [troisième quart du 18e siècle] (AD Aisne : C 438).

-

CARTE SPÉCIALE DES RÉGIONS DÉVASTÉES, SOISSONS S.O., n° 33, estampe en couleur, Service géographique de l'armée, d'après une gravure de Boclet, Hacq et Hennequin, édition du 1er décembre 1920 (BnF [Cartes et plans] GE CC-698 [33 SO-1920-2]).

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.