Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- inventaire topographique, canton de Villers-Cotterêts

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesSud de l'Aisne

-

Adresse

- Commune : Noroy-sur-Ourcq

L’époque de fondation du village de Noroy n’est pas connue, mais le nom du site paraît remonter à la période gallo-romaine. Le toponyme, orthographié au Moyen Âge Nouroy, Nourroy, Nueroi ou Noeroi, proviendrait du bas-latin Nucaretum et serait l’indication d’un site planté de noyers. La découverte de substructions gallo-romaines vers le bois de Cresnes vient à l’appui de cette proposition de datation, de même que l’implantation du village en bordure de la forêt de Retz - emplacement caractéristique de l’époque gallo-romaine, comme le souligne Ghislain Brunel. Enfin, la consécration de la paroisse à saint Martin, au culte largement répandu dans la région, est elle-aussi un signe de l’ancienneté de l’agglomération. Si son "autel" n’a été attribué à aucune des grandes abbayes voisines, le village semble pourtant mentionné pour la première fois dans la charte - peut-être fausse - de Charles-le-Chauve, qui contient le dénombrement des biens de l’abbaye Notre-Dame de Soissons en 858, dénombrement repris dans une bulle du pape Eugène III en 1148. Le "Nogaredum" qui y figure parmi une énumération de sites pourrait en effet correspondre à Noroy-sur-Ourcq. Quoi qu’il en soit, le fief de Noroy relevait assurément de l’abbaye bénédictine soissonnaise, ce dont témoigne l’acte de vente de la terre de Noroy en juin 1786.

Pendant tout l'Ancien Régime, le desservant de la cure - un prêtre séculier - est présenté par le chapitre de la cathédrale de Soissons qui touche les deux tiers de la dîme levée dans la paroisse, le tiers restant revenant au desservant. Cette paroisse du diocèse de Soissons appartient d’abord au doyenné d'Oulchy-le-Château, jusqu’au démembrement de ce dernier en 1661, et ensuite à celui de Neuilly-Saint-Front, tous deux membres de l'archidiaconé de Tardenois. Les remaniements consécutifs à la Révolution font de la paroisse au 19e siècle une composante du doyenné de Villers-Cotterêts. D’abord pourvue d’un desservant, cette "succursale", vacante à partir de 1816, devient ensuite une annexe de Chouy où se trouve le presbytère. Depuis les regroupements paroissiaux de la fin du 20e siècle, le village de Noroy-sur-Ourcq appartient désormais à la grande paroisse Saint-Nicolas-du-Pays-de-Retz, devenue membre d’un doyenné de Villers-Cotterêts étendu.

Avant la Révolution, le village relevait de l'Intendance de Soissons, de l’Élection de Crépy-en-Valois et du bailliage de Villers-Cotterêts. Il fait aujourd'hui partie du canton de Villers-Cotterêts et de l'arrondissement de Soissons. Comme pour la plupart des villages du canton, le territoire de Noroy était, sous l’Ancien Régime, partagé en plusieurs fiefs dont les seigneurs sont rarement connus avec certitude avant le début du 17e siècle. L’une de ces seigneuries a néanmoins appartenu au 15e siècle à la famille Drouart, attribution confortée par l’épitaphe de la dalle funéraire de Jehan Drouart, écuyer, mort le 7 février 1509 (dalle provenant de l’ancienne église et mentionnée par Étienne Moreau-Nélaton). Le fief principal semble avoir été le "fief de Noroy", qui relevait de l’abbaye Notre-Dame de Soissons. Il a été acquis au tout début du 17e siècle par un membre de la famille de Garges, dont les descendants se sont succédé en ligne directe par les hommes jusqu'au début du 18e siècle, puis en ligne directe ou collatérale par les femmes jusqu'à la seconde moitié du 18e siècle. À cette époque, les diverses parties de la seigneurie - fragmentée par des successions - sont réunies par Louise Renée Pulchérie Gauné de Cazeau, mariée à Henri-Emmanuel de Lonlay, baron de Villepail (ou Villepaille). Puis, le 3 juin 1786, le fief de Noroy est vendu à Claude-Christophe Lorimier de Chamilly, premier valet de chambre du roi Louis XVI. Le "fief de Montjay", contigu au précédent, a été tenu par les mêmes seigneurs, au moins à partir du 17e siècle. En revanche, il relevait du marquis de Conflans, à cause de sa vicomté d’Oulchy-le-Château, et en arrière-fief du duc d’Orléans, à cause de son château de Pierrefonds. Enfin, le "fief de Mail" ou "fief de Maille", étroitement lié à la seigneurie de Maucreux à Faverolles, a donc eu pour seigneurs, depuis 1527, des membres de la famille Duprat (ou du Prat), devenue Duprat de Barbançon, et relevait lui-aussi du marquis de Conflans et en arrière-fief du duc d’Orléans. Il consistait en un manoir et une ferme situés au sud de l’actuel cimetière, auxquels s’ajoutaient des terres et des droits seigneuriaux. Vendu le 27 avril 1761 au baron de Villepail, ce fief a été cédé le 3 juin 1786, comme les deux autres, à Claude-Christophe Lorimier de Chamilly.

Quand éclate la Révolution française, quelques terres et immeubles changent de détenteur, faisant disparaître l’Église de la liste des propriétaires fonciers. En revanche, Claude-Christophe Lorimier de Chamilly, qui a fidèlement suivi Louis XVI à la prison du Temple pour continuer à le servir, conserve ses biens. Après sa condamnation à mort le 23 juin 1794, ses deux enfants héritent de ses biens à part égale. Mais Adélaïde Marie Octavie se révélant créancière sur la succession bénéficière de son père, il est alors décidé de vendre la terre de Noroy et de dédommager l’héritière avec le prix de la cession. La vente a lieu le 24 septembre 1796 et Adélaïde Marie Octavie Lorimier de Chamilly peut ainsi racheter immédiatement le château, ainsi que les fermes et les terres que possédait jadis son père à Noroy. Les biens restent en possession de cette famille pendant le premier quart du 19e siècle, avant de passer aux mains de nouveaux propriétaires.

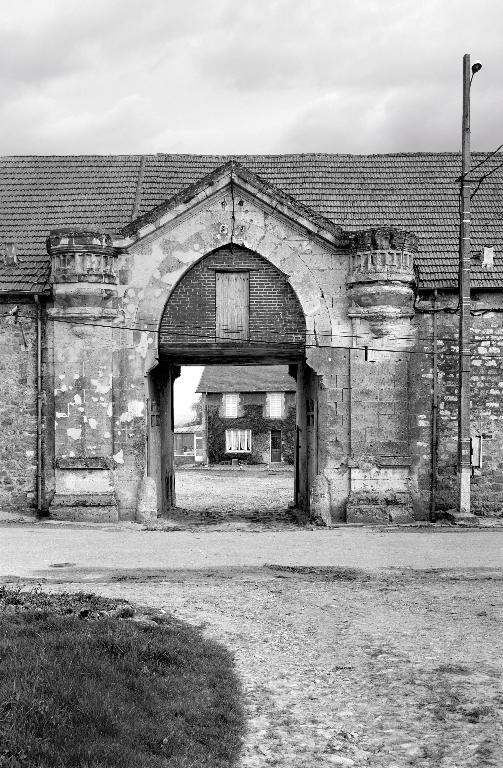

Le village ne semble pas avoir subi d'événement particulièrement marquant jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les délibérations du Conseil municipal témoignent de l’énergie employée par cette petite commune pour entretenir son patrimoine, tant immobilier que naturel. Comme la plupart des agglomérations voisines, Noroy - devenu Noroy-sur-Ourcq par un décret impérial du 13 août 1853 - se modernise dans la seconde moitié du 19e siècle. La municipalité dote le village d’une mairie-école entre 1876 et 1879, puis, pour des raisons de sécurité, fait reconstruire presque entièrement l’église en 1890-1891. Les particuliers accompagnent ce mouvement, comme en témoigne l’étonnant portail néogothique de la grande ferme située 17 rue Principale, construit en 1895 ou 1899 par l’entrepreneur cotterézien Chanard qui signe son œuvre. Dans la même période, le chemin de fer, qui étend son réseau sur la France depuis une cinquantaine d’années, s’approche enfin de Noroy. Le 23 novembre 1885, est livrée à l’exploitation la ligne de la vallée de l’Ourcq à Esternay, section de la ligne d’Amiens à Dijon. Cette ligne, qui traverse les pointes méridionales du territoire communal en franchissant l’Ourcq, dessert alors Noroy par les stations de La Ferté-Milon et de Neuilly-Saint-Front. Cette ligne est doublée vers 1895, entre La Ferté-Milon et Armentières, lors de la création de la ligne directe de Paris à Reims, par Meaux et La Ferté-Milon. L’aménagement d’une halte à Corcy - vers 1895, semble-t-il - facilite cette fois les déplacements sur l’ancienne ligne Paris-Soissons, dont le tracé a dépassé Laon en cette fin de siècle.

Noroy-sur-Ourcq - tout comme les autres villages situés en bordure de la forêt de Retz - subit des bombardements et devient vers le milieu de l'année 1918 le cadre de violents combats qui le ravagent. Le courage des habitants sous les obus et pendant l'occupation allemande vaut à la localité d'être citée à l'ordre de l'armée et de recevoir la Croix de guerre par décret du 26 octobre 1920. La Carte spéciale des régions dévastées, éditée en décembre 1920, précise qu’à cette date, le village, occupé par une centaine d’habitants, ne comprend que 14 maisons réparées ou rebâties. La reconstruction de Noroy, confiée à une coopérative sous la direction de l'architecte Gilbert Lesou (1886-1966) a occupé une grande partie de l'entre-deux-guerres.

La commune de Noroy-sur-Ourcq est située au sud-est du canton de Villers-Cotterêts, à la lisière du massif forestier de Retz. Elle est entourée au nord par la commune d’Ancienville, et au nord-ouest par celle de Faverolles, qui appartiennent au même canton qu’elle. Les communes de Chouy, de Marizy-Sainte-Geneviève et de Troësnes qui la pourtournent de l’est au sud-ouest, appartenaient au canton de Neuilly-Saint-Front avant de rejoindre celui de Villers-Cotterêts, agrandi lors du redécoupage cantonal de 2015. La séparation entre Noroy et Marizy-Sainte-Geneviève est formée par la rivière d’Ourcq, qui confère au côté sud du territoire communal, sur 2,7 km, une forme irrégulière au tracé sinueux. Le territoire est traversé du nord-est au sud-ouest par la route départementale 791, qui se transforme en "rue Principale" au centre de l’agglomération, et relie cette dernière aux villages limitrophes par le biais d’embranchements. Le sud du territoire, moins desservi que sa partie centrale par les routes et les chemins, est en revanche parcouru par la voie de chemin de fer de Paris à Reims, qui y trace un sillon horizontal.

D'après les monographies communales de 1884 et 1888, le territoire occupe alors une surface dépassant 517 ha, dont un cinquième seulement est occupé par des bois et des prés. Les bois sont composés de quelques petites garennes disséminées sur le territoire (une quinzaine d’ha) et surtout du bois de Cresnes (80 ha), qui forme une excroissance à l’ouest. Au sud-ouest, une vingtaine d’hectares sont monopolisés par des marais en voie d’assèchement. En cette fin du 19e siècle, le terroir agricole recouvre une superficie de plus de 372 ha, vaste étendue dont les photos par satellite confirment encore l’importance. L'altitude du territoire communal varie de 71 m à 160 m, les parties les plus basses correspondant à la vallée de l’Ourcq au sud. Le village, implanté à la pointe d’un plateau, s'allonge à 144 m d'altitude. Enfin, quelques points au nord du territoire culminent à 160 m.

Contrairement à plusieurs villages du canton, cette commune n’est riche d’aucun étang. En revanche, un petit ruisseau alimenté par trois sources et dénommé "fausse-rivière" ou "rû de Noroy" serpente parallèlement au cours de l’Ourcq, auquel il s’unit au sud-ouest du territoire, au niveau du moulin de l’Île (ou "de l’Isle").

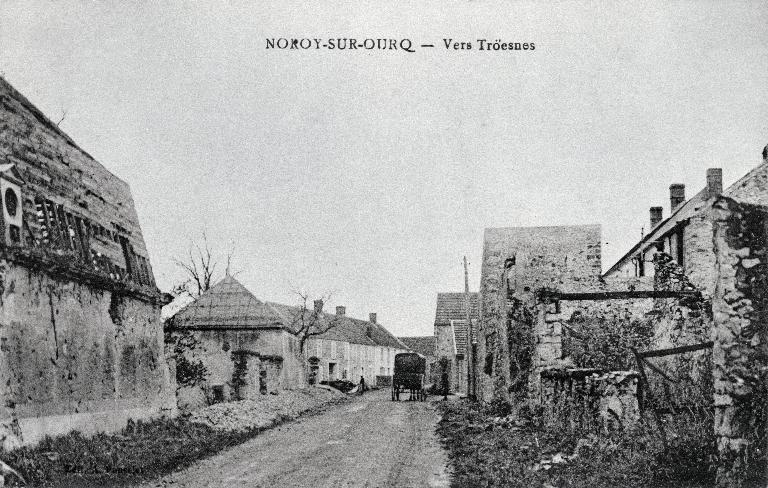

Le village, qui, comme Ancienville, adopte l'apparence d'un village-rue, est implanté au centre du terroir agricole, le long de l'axe de circulation principal qui, par des bifurcations, conduit au nord et au nord-est à Ancienville et Chouy, et au sud et au sud-ouest à Marizy-Sainte-Geneviève et Troësnes. Cette agglomération se complétait autrefois de quelques écarts, tels le moulin Lecomte, aujourd’hui en ruines près de l'Ourcq, puis, à la fin du 19e siècle, une maison de garde forestier et une autre de garde-barrière. L'économie de Noroy repose pour l’essentiel sur l'agriculture, aucune industrie ou manufacture n'étant mentionnée dans les textes. À la fin du 18e siècle, l'abbé Houllier signale la production de blé et de vin, information reprise un siècle plus tard par l'instituteur, qui ajoute au blé, l'avoine, le seigle, l'orge et le maïs, puis la betterave et d’autres plantes fourragères. À cette date néanmoins, le vignoble a presque entièrement disparu, son souvenir subsistant toutefois par les noms de lieux-dits portés sur le plan cadastral. L’industrie n’est alors présente dans la commune que grâce au moulin Lecomte - qui n’est plus en fonctionnement à cette époque - et par l’existence d'une carrière de pierre à bâtir, exploitée pour la construction de la mairie-école et des communs du château, puis, pour la fabrication de chaux.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) AGIR-Pic

Documents d'archives

-

AN. Série MC (minutier central des notaires de Paris) ; sous-série étude VII : MC/ET/VII/332 (notaire : Nicolas Armet ; avril 1761).

Acte du 27 avril 1761 : Vente du fief de Mail à Noroy, par M. le marquis de Barbançon à M. le baron de Villepail. -

AN. Série MC (minutier central des notaires de Paris) ; sous-série étude XXXV : MC/ET/XXXV/1071 (notaire : Pierre-Amable Viault ; avril-juin 1823).

Acte du 10 avril 1823 : Vente de la terre de Noroy par Adélaïde Marie Octavie Lorimier de Chamilly, veuve Pernon, à M. et Mme Marc de Saint-Pierre. -

AN. Série MC (minutier central des notaires de Paris) ; sous-série étude XCII : MC/ET/XCII/915 (notaire : Jean-Louis Bro ; juin-juillet 1786).

Acte du 3 juin 1786 : Vente de la terre de Noroy par M. et Mme de Villepail à M. de Chamilly. -

AD Aisne. Série E-dépôt (Archives communales déposées) ; sous-série E-dépôt 0411 (Noroy-sur-Ourcq) : 1 D 1 (Registre des délibérations du Conseil municipal : 25 mars 1821-14 juin 1835).

-

AD Aisne. Série E-dépôt (Archives communales déposées) ; sous-série E-dépôt 0411 (Noroy-sur-Ourcq) : 1 D 2 (Registre des délibérations du Conseil municipal : 23 janvier 1836-12 mai 1861).

-

AD Aisne. Série E-dépôt (Archives communales déposées) ; sous-série E-dépôt 0411 (Noroy-sur-Ourcq) : 1 D 3 (Registre des délibérations du Conseil municipal : 15 août 1861-18 avril 1901).

-

AD Aisne. Série T (Enseignement, affaires culturelles, sports) ; Sous-série 13 T : 13 T 323 ([Anonyme]. Département de l'Aisne. Arrondissement de Soissons. Canton de Villers-Cotterêts. Commune de Noroy-sur-Ourcq. Monographie. [ca 1884], non paginé).

-

AD Aisne. Série T (Enseignement, affaires culturelles, sports) ; Sous-série 13 T : 13 T 324 ([Anonyme]. Aisne. Arrondissement de Soissons. Canton de Villers-Cotterêts. Monographie de la commune de Noroy-sur-Ourcq. Monographie. [1888], non paginé).

Bibliographie

-

BRUNEL, Ghislain. L'implantation des ordres religieux de Prémontré, Cîteaux et Fontevraud dans la région de Villers-Cotterêts au XIIe siècle : une réponse à de nouveaux besoins ? Mémoires de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, tome XXXII, 1987, p. 197-224.

-

Bulletin des Lois de l'Empire français. XIe série. Règne de Napoléon III, Empereur des Français. Deuxième semestre de 1853 contenant les lois et décrets d'intérêt public et général publiés depuis le 1er juillet 1853 jusqu'au 31 décembre 1853. Tome 2e, n° 68 à 121. Paris : Imprimerie impériale : janvier 1854.

Bulletin des Lois n° 92, décret impérial n° 796, p. 512. -

CHOLLET, abbé François. Un serment mal gardé ou Villers-Cotterêts et ses environs. Villers-Cotterêts : Obry, libraire ; Soissons : Mme Lalance, libraire, 1853.

p. 135-136. -

HOULLIER, Abbé Pierre. État ecclésiastique et civil du diocèse de Soissons. Compiègne : Bertrand, Imprimeur du Roi ; Paris : Mérigot jeune, Libraire, 1783.

p. 309-310. -

Journal des chemins de fer, des mines et des travaux publics.

n° 5545, 44e année-n° 48, Samedi 28 novembre 1885, p. 773. -

Journal officiel de la République française.

52e année, n° 295, Jeudi 28 Octobre 1920, p. 16685. -

LEDOUBLE, abbé Joseph. État religieux ancien et moderne des pays qui forment aujourd'hui le diocèse de Soissons. Soissons : l'auteur, 1880.

p. 28, 454. -

MELLEVILLE, Maximilien. Dictionnaire historique du département de l'Aisne. Nouvelle édition. 2 volumes. Laon : l'auteur, 1865.

t. 2, p. 170-171. -

MICHAUX, Alexandre. Histoire de Villers-Cotterêts. La ville, le château, la forêt et ses environs. Deuxième édition, augmentée et mise au courant des événements jusqu'en 1885. Paris : Marchal et Billard, libraires-éditeurs, 1886.

p. 176. -

PICHON, Blaise. L'Aisne, 02. Carte archéologique de la Gaule. Pré-inventaire archéologique publié sous la responsabilité de Michel Provost. Paris : académie des Inscriptions et Belles-Lettres, ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Recherche, ministère de la Culture et de la Communication, maison des Sciences de l'Homme, 2002.

p. 340, n° 557. -

TARDIEU, Yves. Un chemin de fer en forêt de Retz. Mémoires de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, 1992, t. 37, p. 169-199.

p. 188-189.

Documents figurés

-

Noroy. Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Noroy, Canton de Villers-Costerets, arrondissement de Soissons, département de l'Aisne, Demoulin, géomètre du cadastre, encre et lavis sur papier, terminé sur le terrain le 10 juin 1835, 1/10000 (AD Aisne : E_Dépôt_0411_1G1_01).

-

Noroy. Plan cadastral parcellaire [cadastre napoléonien]. Section A de Boussanleux, feuille unique (n° 1 à 365), Demoulin, géomètre du cadastre, encre et lavis sur papier, terminé sur le terrain le 10 juin 1835, 1/2500 (AD Aisne : E_Dépôt_0411_1G1_02).

-

Noroy. Plan cadastral parcellaire [cadastre napoléonien]. Section B des grandes grèves, 1ère feuille (n° 1 à 377), Demoulin, géomètre du cadastre, encre et lavis sur papier, terminé sur le terrain le 10 juin 1835, 1/2500 (AD Aisne : E_Dépôt_0411_1G1_03).

-

Noroy. Plan cadastral parcellaire [cadastre napoléonien]. Section B des grandes grèves, 2e feuille (n° 378 à 526), Demoulin, géomètre du cadastre, encre et lavis sur papier, terminé sur le terrain le 10 juin 1835, 1/2500 (AD Aisne : E_Dépôt_0411_1G1_04).

-

Noroy. Plan cadastral parcellaire [cadastre napoléonien]. Section C de la Forêt, feuille unique (n° 1 à 7), Demoulin, géomètre du cadastre, encre et lavis sur papier, terminé sur le terrain le 10 juin 1835, 1/5000 (AD Aisne : E_Dépôt_0411_1G1_05).

-

NOROY-sur-OURCQ avant 1914 - Porte de Ferme, carte postale, Laroche, éditeur, [vers 1914-1918] (coll. part.).

-

NOROY-SUR-OURQ - Vers Tröesnes, carte postale, A. Poncelet, éditeur, [vers 1918] (coll. part.).

-

CARTE SPÉCIALE DES RÉGIONS DÉVASTÉES, SOISSONS S.O., n° 33, estampe en couleur, Service géographique de l'armée, d'après une gravure de Boclet, Hacq et Hennequin, édition du 1er décembre 1920 (BnF [Cartes et plans] GE CC-698 [33 SO-1920-2]).

-

CARTE SPÉCIALE DES RÉGIONS DÉVASTÉES, SOISSONS S.E., n° 33, estampe en couleur, Service géographique de l'armée, d'après une gravure de Boclet, Hacq et Hennequin, édition du 1er décembre 1920 (BnF [Cartes et plans] GE CC-698 [33 SE-1920-2]).

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.