Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- patrimoine industriel, arrondissement de Compiègne

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne - Compiègne-Nord

-

Commune

Margny-lès-Compiègne

-

Adresse

309 rue des Roses de Picardie

,

chemin de Halage

,

rue de la Gare

,

rue Ferdinand Sarrazin

-

Cadastre

2021

AD

14 à 21

;

1933

A4

1787 à 17922

-

Dénominationsscierie, usine de chapellerie, logement d'ouvriers, usine de produits chimiques, entrepôt industriel, salle de spectacle

-

Appellationsfabrique de Chapeau-Melon de la société Moores et Cie, Le Bord de l'Eau

-

Destinationsscierie, usine de chapellerie, logement d'ouvriers, usine de produits chimiques, entrepôt industriel, siège d'association ou d'organisation, salle de spectacle

-

Parties constituantes non étudiéesentrepôt industriel, atelier de fabrication, magasin industriel, logement de contremaître, bureau, cour, logement d'ouvriers

Les numéros et lettres indiqués entre parenthèse renvoient au plan schématique figurant dans les illustrations. Quand l'édifice mentionné n’a pas été localisé, aucun numéro ou lettre ne lui a été associé.

L’implantation d’une scierie, 1876-1899

C'est en 1876 que l’architecte Delaplace implante une scierie, composée d'un atelier et d'un hangar, à proximité de l’Oise et de la nouvelle voie ferrée. En 1873-1876, la parcelle est constituée de deux terres, d'une maison pour 5 ouvriers (1) et d'une scierie.

En 1882, l'exploitation comprend une maison (1) et une scierie, le tout sur une vaste parcelle dont seule la moitié est bâtie. Des ateliers et des magasins et un hangar s'y ajoutent en 1883. En 1888, une partie des ateliers et magasins est supprimée mais un autre hangar est construit.

En 1895 et 1896, la scierie Delaplace s’agrandit avec l’adjonction d'un séchoir et d'un hangar, en plus de la maison, de la scierie, d’un atelier et d’un magasin.

Une fabrique de chapeaux anglais, de 1896 au lendemain de la Première Guerre mondiale

En 1896, des chapeliers travaillant pour l’entreprise Moores sont enregistrés à l’adresse de la scierie Delaplace. En 1899-1900, la propriété foncière passe à Thomas Moores. Originaire de Denton (Angleterre) et associé à ses deux fils, il transforme le site en fabrique de chapeaux. La propriété comporte alors une maison (1), une scierie, un séchoir, une nouvelle remise, une nouvelle écurie et un nouveau hangar. Thomas et son fils Édouard démolissent un séchoir en 1901, suppriment l’activité de scierie en 1902 et se font imposer pour une fabrique de chapeaux sur la même parcelle.

En 1901, la fabrique emploie au moins neuf chapeliers anglais, résidant sur le site avec leur famille, et au moins neuf chapeliers français, résidant ailleurs dans la commune. En 1906, Thomas Moores est le seul résident anglais de la fabrique de chapeaux, ses concitoyens ayant quitté le site. Mais il emploie encore douze habitants de Margny-lès-Compiègne, dont Fred Bardsley (le premier chapelier britannique identifié à Compiègne et un ancien résident de la fabrique qui a fondé une famille avec une Française).

Les Moores ont une industrie florissante et internationale de chapeaux, à la fois en Angleterre et en France. Leur atelier de Margny-lès-Compiègne leur permet probablement d’irriguer à la fois le marché de Compiègne, Chantilly et Paris. François Callais (1966) estime qu’à son pic d’activité la chapellerie représente une cinquantaine d'emplois. En 1908, Thomas Moores cède la fabrique à ses fils James-Henri et Thomas-Édouard.

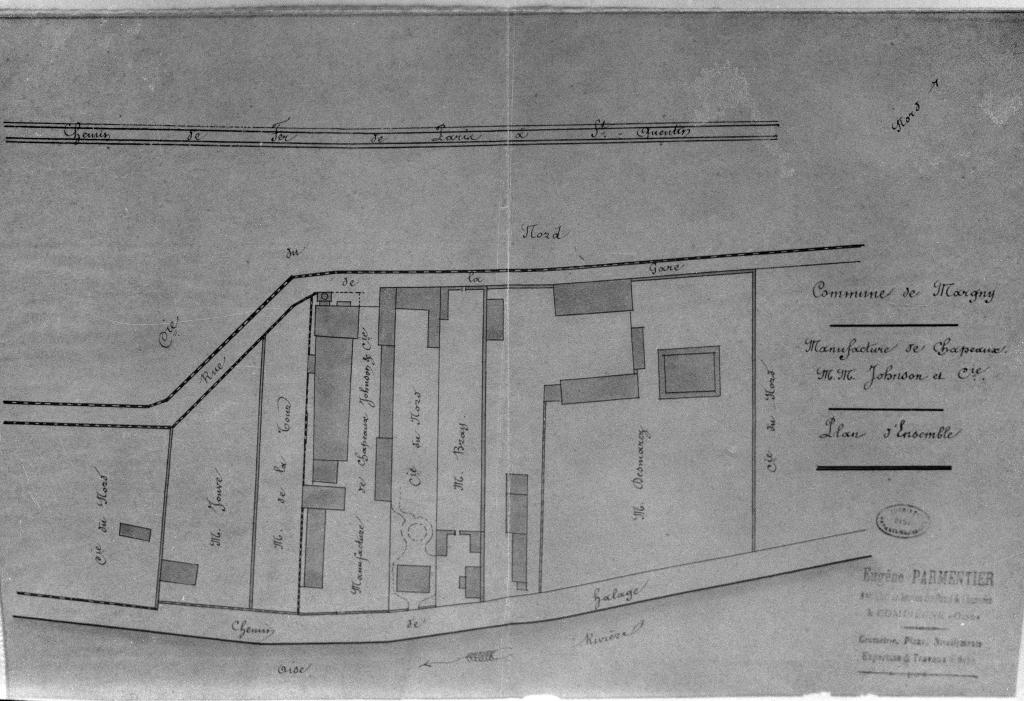

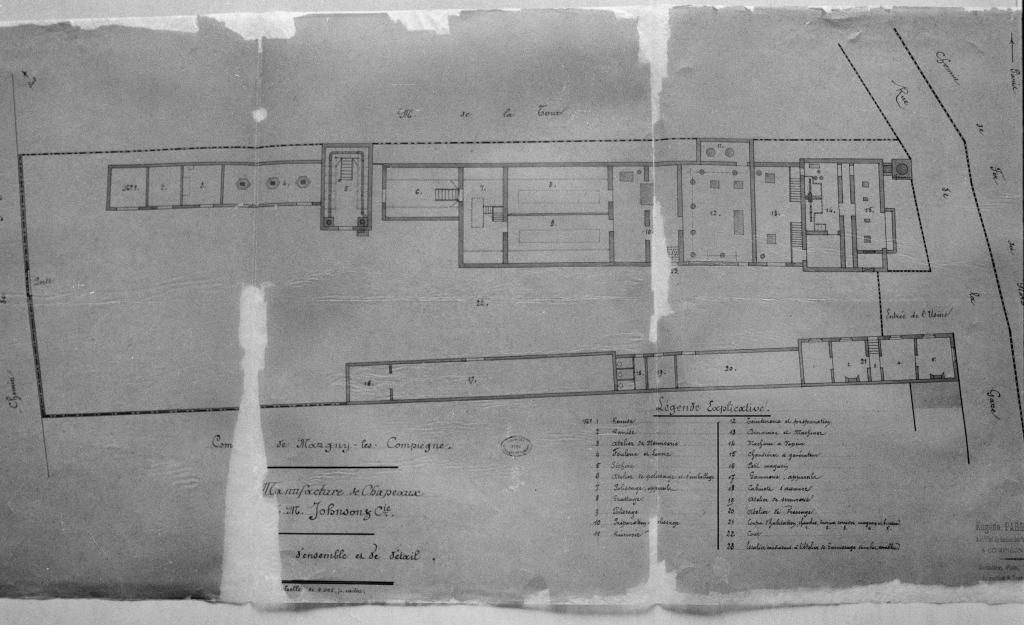

Un plan de 1911 montre l’organisation de la manufacture avec ses différents ateliers. Cependant, ce plan ne représente qu'un projet partiellement réalisé.

En 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale et la proximité du front font partir la communauté anglaise de Compiègne et alentours. Le 11 septembre 1915, l’usine est frappée par un bombardement allemand. La Grande Guerre semble signer la fin de la fabrique de chapeaux sur ce site. En effet, en 1921, on ne trouve plus trace des chapeliers de l’entreprise Moores, même s'il y avait encore probablement une boutique de vente à Compiègne, rue de Clermont.

Des logements de cheminots, 1906-1955

Dès 1906, la Compagnie des chemins de fer du nord acquiert des terrains dans la zone où se situe la fabrique, à proximité immédiate de la gare. Elle y loge plusieurs de ses employés avec leur famille dans différentes maisons. À partir de 1921, seuls les cheminots de la Compagnie habitent ce quartier industriel. Une photographie aérienne de 1928 (IGN) permet de comprendre comment une partie de ces logements s'est insérée dans le bâti de l'ancienne manufacture.

En 1931 et 1936, la Compagnie des Chemins de fer du Nord a repris l'ensemble des logements (1, 2, 7, 8) situés à l’adresse de l’ancienne scierie et fabrique de chapeaux et les a probablement étendus en créant une pseudo-rue bordée de jardins au nord-est. En 1937, la nationalisation de la compagnie transfère la propriété à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Des logements enserrés dans un site industriel (charbonnier André Lerouge, producteur de levure Lesaffre, pétrolier Fina), des années 1930 aux années 1950

Au sud-ouest des logements des cheminots, se trouve le charbonnier André Lerouge, installé au moins depuis 1897 au 8 rue de la Gare (11). Son activité évolue vers le stockage et le chargement fluvial, qui est cédée à Lesaffre puis Fina. À partir des années 1950, l'histoire du site est difficilement traçable par les sources consultées.

Une photographie aérienne de 1947 donne une vision des logements cheminots restants alors que l’industrie se développe tout autour. Déjà on identifie une cuve à mélasse (9), en lieu et place des maisons situées au nord-est du site figurant sur le cadastre de 1933.

En 1955, André Lerouge tient cette activité de stocks et transformation. En 1957, elle est remplacée par l’entreprise Lesaffre qui obtient l’autorisation de construire une seconde cuve à mélasse de même dimension que celle déjà existante (9). Des photographies aériennes de 1957 et 1969 (IGN) montrent l’implantation des stocks (11) autour des bâtiments de logements (1 à 5), avec deux cuves à mélasse (9).

À une date indéterminée, en 1960 et 2000, sont unifiés en un seul espace l’ensemble des combles du bâtiment de logements (2) situé au sud-ouest de la parcelle où se trouvent les logements.

La société Fina s’implante autour des logements des cheminots (années 1960 - fin des années 1990)

De source orale, le site industriel (9, 10 et 11) aurait été cédé dans les années 1960 à la société Fina (groupe industriel chimique et pétrolier) dont l’enseigne en partie effacée est encore visible sur le pignon nord-est du bâtiment de logement des cheminots le long du chemin de halage.

Entre 1969 et 1970, une troisième cuve de mélasse (9) est construite dans l'alignement des deux autres (9).

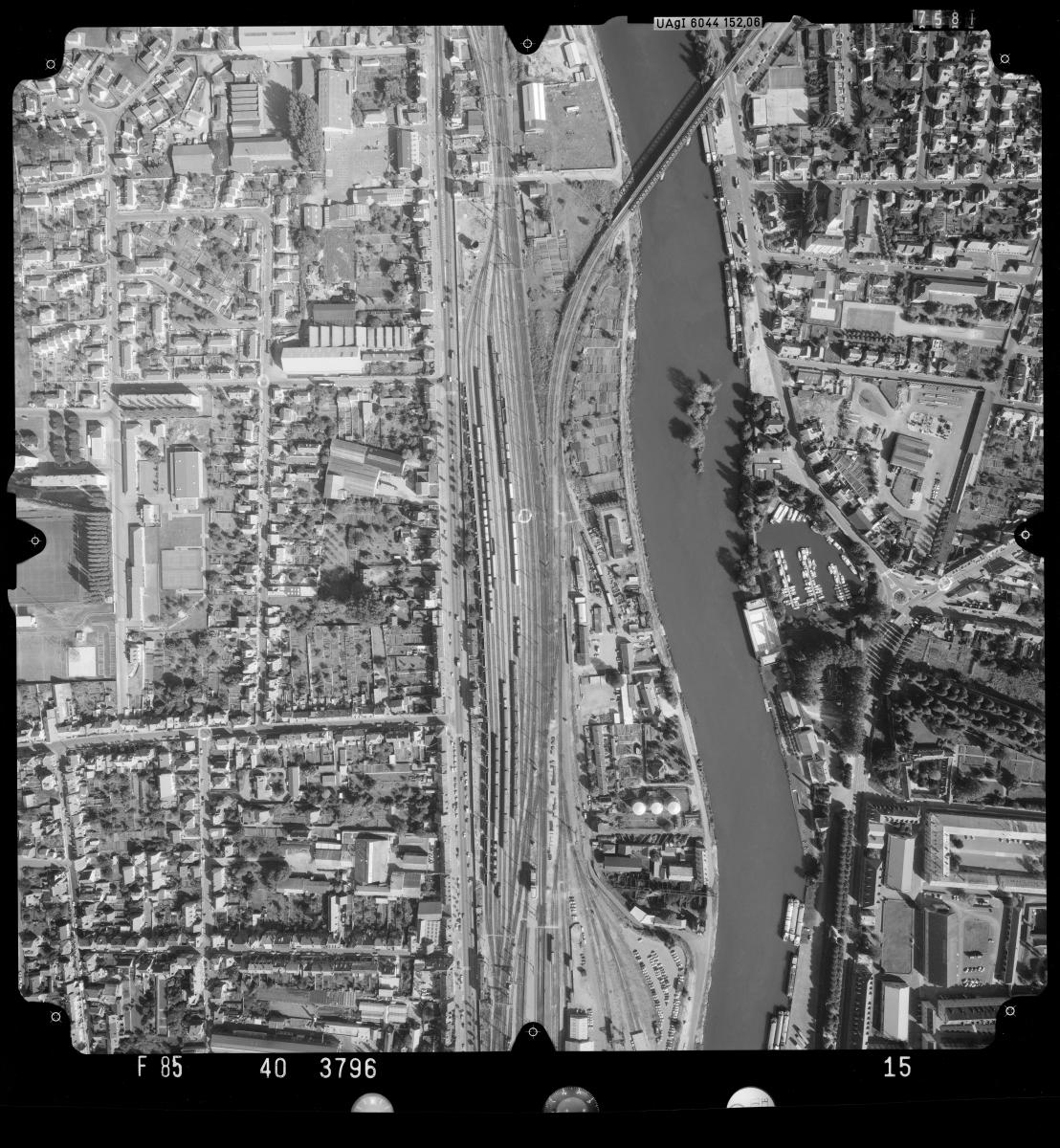

Une photographie aérienne de 1985 (IGN) permet de comprendre l’organisation du site industriel. À l’ouest, des entrepôts et des stocks à ciel ouvert de charbon (11), desservis par une grue sur rail permettant de charger une péniche qui serait accostée à la rive de l’Oise. Au nord, un vaste hangar et un portail d’entrée donnant accès une voie bordé de trois bâtiments couverts en tuile. Au sud, l’ensemble de logements (1 à 5, A et B) hérités de la fin du XIXe siècle. A l’est (C et 11), d’autre espaces de stockage à ciel ouvert et cinq petits silos, l’ancienne pseudo-rue toujours utilisée en voierie. Au nord de cette dernière, s’élève une maison (7) dont le jardin (8) longe presque toute la voie (C). Encore plus à l’est, les trois cuves de mélasse (9) et leur bâtiments techniques (10 et X).

L'exploitation industrielle s'arrête à la fin des années 1990. Parallèlement, les familles de cheminots sont relogées et la SNCF sécurise le site, mitoyen des installations de Total qui a racheté Fina en 1999.

Reconversion du site des logements de cheminots (à partir de 2000)

En 1995 l’ensemble des ouvertures sur le chemin de halage sont murées à l'exception du porche d'entrée. Les anciens logements (1 et 2), dépendances (3, 4, 5, A et B) et cours sont cédés à la Communauté de communes de la région de Compiègne.

Au cours de travaux antérieurs à 2000, des fenêtres de toit ont été ajoutées à chaque logement du bâtiment de logements du chemin de halage (1) et des toilettes été aménagés sous les escaliers de deux des six logements.

En 2000, la Communauté de communes de la région de Compiègne réalise des travaux d’assainissement, de mise aux normes et d’adaptation des bâtiments (1 et 2) pour y accueillir les activités de la compagnie de théâtre Acte Théâtral : démolitions d’appentis, du bâtiment des cabinets d’aisance (A), construction d'un plateau de répétitions à l’étage du bâtiment de logements sur cour dit « La Grange » (2), création de bureaux dans le bâtiment du côté du chemin de halage (1), installations de magasins de décors, d’accessoires et de costumes dans l’ensemble des bâtiments conservés (1, 2, 3, 4, 5). Ces travaux sont achevés au printemps 2002.

Entre 2001 et 2006 (photographies IGN), l'ensemble des bâtiments industriels est rasé (11 et X), à l'exception de trois cuves de stockage de mélasse (9).

En 2020 la compagnie Acte Théâtral a rebaptisé le site Le Bord de l'Eau et le gère via une association du même nom regroupant plusieurs structures culturelles (une association de production musicale, de trois compagnies théâtrales, d’une radio (Radio Graf'hit), une société de sécurité spécialisée dans l’évènementiel). L'association Le Bord de l'Eau doit mener en 2021 une collecte de la mémoire des habitants en lien avec l'histoire de ce site industriel.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1876, daté par source

- 1899, daté par source

- 1915, daté par travaux historiques

- 1950, daté par tradition orale

- 1995, daté par tradition orale

- 2000, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Delaplacearchitecte attribution par sourceDelaplaceCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

A la fin du XIXe siècle, Delaplace est architecte à Compiègne, fondateur d'une scierie à Margny-lès-Compiègne, près de la gare de Compiègne.

-

Personnalité :

Moores and Cie (1903 - 1920)propriétaire attribution par sourceMoores and CieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

La compagnie Johoan and Cie en Angleterre détient des fabriques et commerces de chapeaux. elle devient Moores and Cie en 1903.

-

Personnalité :

Moores James Henrypropriétaire attribution par sourceMoores James HenryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chapelier, actif à Compiègne au moins de 1896 à 1920.

-

Personnalité :

Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.)propriétaire attribution par sourceSociété Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.)Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Les numéros et lettres indiqués entre parenthèse renvoient au schéma joint dans les illustrations.

Le site se développe entre la voie ferrée au nord-ouest et l’Oise à sud-est. L’emprise industrielle du groupe Total forme un U (11) autour d’une parcelle rectangulaire regroupant le bâti de l’association Le bord de l’Eau et qui s’ouvre au sud-est sur l’allée des roses de Picardie, appelée par commodité chemin de halage.

Un site industriel en grande-partie disparu

L'essentiel des bâtiments industriels a disparu.

Sur la parcelle la plus au nord-est du site, il reste trois cuves à mélasse de betterave (9) et l’édicule abritant leur poste de contrôle (10).

En allant vers le sud-ouest, la parcelle suivante est occupée par un vaste potager (8). L’extrémité nord de cette parcelle accueille une maison ouvrière (7).

En continuant vers le sud-est, une friche occupe toute l’emprise cadastrale (11), à l’exception de l’enclos bâti. Cette friche est enclose de grillages et de murs en parpaings et briques. Elle s’ouvre par deux portails (6) l’un sur l’enclos bâti, l’autre sur la rue Ferdinand-Sarrazin au nord.

Une cour entourée de bâtiments reconvertis

Les cinq bâtiments (1, 2, 3, 4 et 5) restants sont compris dans une enceinte formant cour qui s’ouvre au sud-est sur le chemin de halage. Cette enceinte est formalisée par un mur de brique et les bâtiments. Un portail (6) de la seconde moitié du 20e siècle s’ouvre à l’angle nord de la cour sur l’ancienne emprise industrielle (11) qui forme un U autour de l’enceinte.

L’ensemble du bâti est réalisé en brique et couvert par des toitures à deux pans. Les façades principales sont constituées par les murs gouttereaux.

Depuis le chemin de halage, le premier bâtiment (1) est une maison sise entre la rive de l’Oise et la cour. Couverte d’une seule et unique toiture, ponctuée de six souches de cheminée, construite en briques, la maison entre la cour et le chemin de halage accueille six logements transformés en bureaux et espaces de stockage. Ceux-ci forment des travées identiques et ouvrent directement sur le chemin de halage. Ils sont répartis symétriquement autour d’un porche surmonté d’une fenêtre. Chaque logement présente la même façade sur rue et sur cour : une porte précédée de marches et deux fenêtres l’une au-dessus de l’autre. Le logement situé immédiatement à droite du porche, côté chemin de halage, est doté d'une porte supplémentaire ouvrant directement dans le passage du porche.

Au sud-ouest, la cour est bordée par un vaste deuxième corps de bâtiment (2), formé de quatre travées séparées au rez-de-chaussée par de faux murs de refends en brique. Chaque travée est ouverte en rez-de-chaussée par une porte et une porte de garage coulissante surmontée d’une fenêtre. Les portes de garage sont des aménagements du 20e siècle, chacune étant venue remplacer une ancienne fenêtre située en rez-de-chaussée et alignée sous celle de l’étage. Le comble et l’étage des différentes travées forment un seul espace unifié servant de salle de spectacle et de répétition. L'assemblage moisé de la charpente a été modifié par des renforts de poutrelles métalliques à profil d’IPN boulonné : les entraits sont fortement retroussés et les jambes de force semblent doubler les arbalétriers.

À l’angle ouest de la cour, un troisième bâtiment (3) se présente par son pignon avec une large porte surmontée d’une fenêtre puis d’un oculus. Le plancher de l’étage est supporté par des poutrelles métalliques et des voutains en briques. Il est percé de deux bouches rondes cerclées d’acier dans l’axe du bâtiment. Ce bâtiment semble avoir accueilli une machine à combustion (machine à vapeur) qu’il convenait d’isoler des autres bâtiments.

Au nord-est de l’enclos, se trouve un hangar (4) servant de garage ou de remise s’ouvrant par quatre grandes portes sur la cour. Il est prolongé par un ancien bûcher ou buanderie (5, usage initial à déterminer) partiellement grillagé. À proximité se remarquent les vestiges de l’ancien poulailler (B).

-

Murs

- brique

- béton

- pierre pierre de taille

-

Toitstuile mécanique

-

Étagessous-sol, 1 étage carré, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à longs pans brisés

- appentis

-

Escaliers

-

Statut de la propriétépropriété de la commune, propriété de la communauté d'agglomération "Agglomération de la région de Compiègne", affectée à une association à vocation culturelle

Dossier réalisé sur sollicitation extérieure au service à une fin de valorisation du site. Une enquête de mémoire réalisée par l'association Le Bord de l'Eau doit permettre un complément du dossier pour le XXe siècle.

L'intérêt de cet ancien site industriel réside dans son histoire qui illustre :

- le choix des ateliers parisiens de confection et de mode d'implanter une bonne partie de leur prroduction dans des ateliers provinciaux, dans des villes bien connectées à Paris ;

- la présence d'une classe ouvrière anglaise qualifiée dans cette province proche de Paris, son ancrage dans la société locale et son influence sur la qualification de la classe ouvrière locale (comme les lads et entraineurs équestres pour le monde hippique dans l'Oise) ;

- la capacité d'évolution rapide des sites industriels aux XIXe-XXe siècles.

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) IGN

- (c) IGN

- (c) IGN

- (c) IGN

- (c) IGN

- (c) IGN

- (c) IGN

- (c) IGN

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

-

Entretien avec Alice Macaux, coordinatrice de l'association Le Bord de l'Eau à Margny-lès-Compiègne, le 6 octobre 2020.

-

Entretien avec les archivistes de l'agglomération de la région de Compiègne, le 23/02/2021.

Documents d'archives

-

Archives de l'Agglomération de la Région de Compiègne. Série 1G ; 1G/MAR4. Matrice des propriétés bâties. 1882-1910.

-

AD Oise. Série P ; 3 P Pp 3376, 3536, 3732, 3935, 4009, 4121, 4122, 4145, 4152, 4417, 4636, EDT 96, 99, 99/ IG16. Matrice des propriétés bâties. 1882-1911.

-

AD Oise

AD Oise. Série 6M ; 6MP451. Recensements de la population. Margny-les-Compiègne (1896, 1901 à 1936).

-

Archives de l'agglomération de la région de Compiègne ; série 1G ; 1G/COM. Compiègne. Plan cadastral 1933.

-

Archives de l'agglomération de la région de Compiègne ; série 5W ; 5W56. Margny-lès-Compiègne. Permis de construire de l'année 1957.

PC n°66706 -

Archives de l'agglomération de la région de Compiègne ; série 52J ; 52J/com79 Fonds Lescure. Recueil de documents figurés divers, d'articles de journaux, des factures et annonces publicitaires sur l'agglomération de Compiègne aux XIXe et XXe siècles.

-

Archives de l'agglomération de la région de Compiègne ; série 5W ; 5W56. Margny-lès-Compiègne. Permis de construire et permis de démolir de l'année 2000.

PC n°0603820000023 et PD n°0603820000006 -

CALLAIS, François. Histoire de Margny-les-Compiègne. manuscrit déposé en 1966 à la Bibliothèque Saint-Cormeille de Compiègne.

Bibliographie

-

CALLAIS, François. Esquisse d'une sociologie compiégnoise. Une ville royale et impériale sous la Troisième République. Bulletin de la Société historique de Compiègne, tome 29, 1985.

p. 217-234. -

Archives de l'Agglomération de la Région de Compiègne. CALLAIS, François. Histoire de Margny-les-compiègne. Oise-Hebdo du 15 janvier 2003, n°463.

-

GEORGIN, Eric. La communauté anglaise de Compiègne et de La Croix-Saint-Ouen et le cheval, de 1815 à 1914. Bulletin de la Société historique de Compiègne actes du colloque "Le cheval et la ville, Compiègne et le cheval" des 3, 4 et 5 octobre 2008, 2011, t.40, p.151-170.

p. 159-160, p. 166-169. -

GEORGIN, Éric. L'église anglicane de Compiègne, de sa construction à sa restauration (1867-1927). Bulletin de la Société historique de Compiègne, 2012, t. 40, p. 303-315.

-

LEFEVRE, J.-Robert. Compiègne pendant la guerre (1914-1918). Bulletin de la Société historique de Compiègne, 1926.

p. 114

Documents figurés

-

Pont de péniches à Compiègne : [photographie de presse] / [Agence Rol]. 1914. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EST EI-13 (397).

-

Photographie argentique aérienne, mission CCF00C-765_1928_CAF_C-76_0017, numéro 17. 20 juin 1928. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue depuis le nord].

-

Photographie argentique aérienne, mission C2411-0241_1947_CDP2581_0030, numéro 30. 29 décembre 1947. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue verticale depuis le ciel].

-

Photographie argentique aérienne, mission C2411-0211_1957_CDP1253_0203, numéro 203. 7 août 1957. Institut national de l'information géographique et forestière.

-

Photographie argentique aérienne, mission C93PHQ5411_1969_CDP7839_5792, numéro 5792. 1 janvier 1969. Institut national de l'information géographique et forestière.

-

Photographie argentique aérienne, mission C2410-0032_1970_FR1985-2448_0083, numéro 83. 1 août 1970. Institut national de l'information géographique et forestière.

-

Photographie argentique aérienne, mission C2411-0081_1985_FR3796_0015, numéro 15. 18 mai 1985. Institut national de l'information géographique et forestière.

-

Photographie argentique aérienne, mission CA01S00932_2001_fd0060_250_c_0909, numéro 909. 26 août 2001. Institut national de l'information géographique et forestière.

-

Photographie argentique aérienne, mission CP06000092_FD0060x035_2347, numéro 2347. 30 juin 2006. Institut national de l'information géographique et forestière.

-

Manufacture de Chapeaux de M. Johnson & Cie, d'ensemble et de détail. (AD Oise ; Mp 2497). [probablement 1911, dressé par le géomètre Eugène Parmentier de Compiègne].

-

Manufacture de Chapeaux de M. Johnson & Cie, plan d'ensemble. (AD Oise ; Mp 2572). [1911, dressé par le géomètre Eugène Parmentier de Compiègne].

-

La Crue de l'Oise (Mars 1910) 39. MARGNY-les-COMPIEGNE - chemin de halage [carte postale]. (collection particulière).

Lien web

- Pont de péniches à Compiègne : [photographie de presse] / [Agence Rol]. 1914. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EST EI-13 (397).

- Photographie argentique aérienne, mission CCF00C-765_1928_CAF_C-76_0017, numéro 17. 20 juin 1928. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue depuis le nord].

- Photographie argentique aérienne, mission C2411-0241_1947_CDP2581_0030, numéro 30. 29 décembre 1947. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue verticale depuis le ciel].

- Photographie argentique aérienne, mission C2411-0211_1957_CDP1253_0203, numéro 203. 7 août 1957. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue verticale depuis le ciel].

- Photographie argentique aérienne, mission C93PHQ5411_1969_CDP7839_5792, numéro 5792. 1 janvier 1969. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue verticale depuis le ciel].

- Photographie argentique aérienne, mission C2410-0032_1970_FR1985-2448_0083, numéro 83. 1 août 1970. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue verticale depuis le ciel].

- Photographie argentique aérienne, mission C2411-0081_1985_FR3796_0015, numéro 15. 18 mai 1985. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue verticale depuis le ciel].

- Photographie argentique aérienne, mission CA01S00932_2001_fd0060_250_c_0909, numéro 909. 26 août 2001. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue verticale depuis le ciel].

- Photographie argentique aérienne, mission CP06000092_FD0060x035_2347, numéro 2347. 30 juin 2006. Institut national de l'information géographique et forestière. [Vue verticale depuis le ciel].

Annexes

-

La présence d'ouvriers britanniques dans le Compiégnois à la Belle Époque

-

Chronologie du site, selon le dépouillement des archives et ouvrages consultés

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.