Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- enquête thématique régionale, Lycées de la région Hauts-de-France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Pays de Mormal

-

Commune

Le Quesnoy

-

Adresse

100 avenue Léo Lagrange

-

Cadastre

2016

000 EA 01

130, 140 et 141

-

Dénominationsbas-relief

Tensions discontinues a été réalisée en 1959. Les archives de l'artiste attestent de sa présentation dans les expositions temporaires ou foires suivantes : Krefeld, Museum Haus Lange en 1959 (exposition collective); Paris, Musée des Arts décoratifs en 1962 (exposition collective "Antagonisme 2 - L'objet") ; Kassel, Documenta III en 1964 ; Thonon les Bains, Maison de la Culture en 1967 (exposition collective "Hajdu, Penalba").

La décoration des bâtiments d'internat au titre du 1% artistique est prévue dès le projet de 1963. Une enveloppe de 51 000 francs est même inscrite au budget (avis d'autorisation de programme du 21 avril 1967 - ADN - 570W159248). Le rapport de présentation de l'avant-projet (ADN 603W164455) indique que "deux panneaux décoratifs de 5m x 3m situés au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée de chaque internat sur le mur faisant face à l'entrée et au patio, sont envisagés". Mais aucune indication n'est portée sur le type d’œuvre souhaité et aucun nom d'artiste n'est évoqué.

L'installation de l’œuvre dans le lycée ne s'est faite qu'en 1976. Tensions discontinues a été présentée devant la Commission Nationale des Travaux de Décoration des Édifices Publics le 9 février 1977 et l'arrêté d'agrément signé le 25 mars de la même année. Le conseiller artistique rapporteur du dossier, M. Vieville, indique que "des relations très constructives ont été établis entre le proviseur du lycée, M. Hajdu et lui même, et qu'il a été décidé qu'une exposition et un film sur l’œuvre de l’artiste seraient présentées dans l'établissement lors de la pose du bas-relief". La commission a accepté cette acquisition à unanimité, jugeant qu'elle était "un bon témoignage du talent de l'artiste". Aucune archive n'a été retrouvée permettant de confirmer la réalisation du film et de l'exposition.

Le budget alloué à cette acquisition était de 88 146 francs.

Entre 1954 et 1980, Hajdu a réalisé 12 interventions dans des lieux d’enseignement au titre du 1% artistique : 7 dans des collèges ou lycées (soit les 2/3 des œuvres concernées), 4 dans des universités ou écoles supérieures, et 1 dans une école primaire. Trois de ces lycées sont situés dans le Nord : au Quesnoy (lycée Eugène Thomas), à Cambrai (lycée Paul Duez : haut-relief en aluminium poli) et à Lille (collège Carnot : sculpture Hommage à Louis Pasteur installée sur la place devant le collège).

Après 1970, pour répondre aux nombreuses demandes que lui apporte sa notoriété, Hajdu arrête de concevoir son œuvre pour une architecture spécifique mais propose des œuvres déjà réalisées. C'est le cas de Tensions discontinues.

-

Dates

- 1959, porte la date

-

Stade de création

- pièce unique de sculpture

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Hajdu Étiennesculpteur signatureHajdu ÉtienneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Repères chronologiques :

- 1907 : naissance à Turda, en Roumanie, le 12 août.

- 1923 - 1925 : Études à Budapest à l’École Technique des Arts Décoratifs. Premiers contacts avec l'art moderne par l'intermédiaire de la revue MA.

- 1926 : départ pour la Kunstgewerbschule (École d'art décoratifs) de Vienne dans l'atelier du professeur Hoffmann (qui a été le professeur de Le Corbusier). Il n'y reste que 3 mois.

- 1927 : arrive à Paris, sans parler un mot de français. Il suit les cours de l'atelier de Bourdelle où il apprend le dessin de nu. Il quitte l'école au bout de 6 mois faute de moyens pour payer les cours.

- 1928 : réussit le concours de l’École des Arts Décoratifs en février. Il y suit les cours du soir de sculpture jusqu'en 1930. Dans la journée, pour avoir de quoi vivre, il réalise des dessins pour des textiles, peint des soldats de plomb et lave des carreaux.

- 1929 : suit les cours dans l’atelier de Jean Boucher à l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. Découvre l'art de Fernand Léger et décide d'abandonner l'école pour trouver sa propre voie.

- 1930 : rencontre Vieira da Silva et Arpad Szenes avec qui il restera ami toute sa vie. Avec eux, il visite des ateliers d'artistes (Léger, Lurçat, Zadkin...) et découvre la sculpture de Brancusi.

- 1931 : est naturalisé français.

- 1931 - 32 : effectue son service militaire dans l'infanterie à Metz. Mariage avec Simone Heller, dont il a un fils en 1935.

- 1933 : réalise, pour un sculpteur professionnel, des copies d'après des sculptures anciennes et commence à sculpter pour lui même à partir d’éléments géométriques simples.

- 1935 : fait en bicyclette le tour des églises romanes et gothiques de France.

- 1937 : voyage en Grèce où il découvre l'art des Cyclades. Participe au salon des Surindépendants. Suit les cours de biologie à l'Université Ouvrière.

- 1939 : exposition à la galerie Jeanne Bucher, avec Vieira da Silva. Il est mobilisé en septembre et envoyé sur la ligne Maginot.

- 1940 - 1944 : démobilisé, il travaille quelques mois dans une usine d'aluminium à Tarascon, puis dans une marbrerie à Bagnères-de-Bigorre. Il exécute des sculptures d'insectes et d'oiseaux. Participe à la Résistance.

- 1945 : Retour à Paris et séparation d'avec Simone Heller, dont il divorce en 1949.

- 1946 : Première exposition personnelle à la galerie Jeanne Bucher. Premières recherches sur les bas-reliefs qui associent l'ondulation du fond et l'intégration de formes en relief (navettes, lances, lignes...) mais sans créer de cassures nettes entre l'ombre et la lumière.

- 1947 - 1949 : donne des cours de sculpture dans l'atelier de Fernand Léger, où il rencontre sa seconde femme, Luce Ferry, peintre et dessinatrice. Poursuit son travail sur les bas-reliefs en cuivre ou en plomb martelé. Refuse l'art abstrait et recherche un art qui ne soit pas figuratif mais rende compte de l'essence du monde et des hommes. Participe à des expositions de groupe.

- 1950 - 1951 : construit sa maison et son atelier à Bagneux, sur les plans de l'architecte Paul Johannet avec des matériaux de récupération achetés à un démolisseur. Épouse Luce en 1951.

- 1951 : début de participation régulière (qui durera jusqu'à la fin de sa vie) à des expositions dans des musées ou des galeries d'art contemporains et des salons, dans le cadre d'expositions collectives ou personnelles, en France et en Europe (en particulier la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique), ainsi qu'aux États-Unis, au Brésil et au Japon. Il poursuit ses recherches sur les bas-reliefs en métal martelé (cuivre, aluminium), réalise des sculptures en terre cuite et en marbre.

- 1953 : premier bas-relief en aluminium.

- 1954 - 1981 : conçoit et réalise, en relation étroite avec les architectes, plusieurs œuvres pour des établissements scolaires de tous les niveaux dans le cadre du 1% artistique. A partir de 1975 privilégie l'installation d’œuvres déjà réalisées plutôt que des créations liées à l'architecture.

- 1955 : voyage en Italie.

- 1957 : premières estampilles sur papier blanc, gravures en relief pressées dans la masse du papier de chiffon.

- 1961 - 1991 : premier travail d'illustration de livres d'artistes (poèmes) avec des estampilles, puis des encres. 11 livres sont réalisés. Voyage en Roumanie.

- 1962 : entame des recherche sur les sculptures à claire-voie en duralumin, dont les plaques taillées enferment un vide intérieur. Premier voyage aux États-Unis et au Mexique où il découvre l'art précolombien.

- 1963 : travaille à des hauts-reliefs en plomb et étain martelé, ainsi qu'à des sculptures en duralumin taillé (série des Tentative de métal).

- 1964 - 1966 : construction de la Tourette, maison - atelier secondaire sur les plans de Georges Johannet, à Itteville dans l'Essone.

- 1965 : réalise des sculptures en bronze, aluminium, ardoise. Reçoit le prix Nordrhein-Westphalen de sculpture. Voyage en Italie où il découvre la peinture de la renaissance.

- 1966 : commence sa collaboration avec la manufacture nationale de céramique de Sèvres : invention de formes et d'une technique de décors inspirée de ses estampilles. Voyage au Proche - Orient.

- 1967 : commence ses recherches sur les hauts-reliefs en aluminium. Poursuit ses estampilles et ses sculptures en marbre, pierre des Ardennes, bronze, zinc ou onyx. Est fait chevalier de l'ordre national de la légion d'honneur. Médaille d'or à l'exposition internationale de céramique contemporaine à Istambul.

- 1968 : fait les décors et les costumes du ballet Cantate profane de François Beyle, crée à Amiens.

- 1969 : obtient le prix national de la sculpture. Exécute la médaille du Président Georges Pompidou pour l’Administration des Monnaies et Médailles (actuelle Monnaie de Paris). Fait le carton d'un tapis pour le Mobilier National. Premières estampilles noires sur papier goudronné.

- 1971 : exposition personnelle à la galerie Régence à Bruxelles ; expositions de groupe en France, Allemagne de l'ouest, États-Unis... Fournit des cartons de tapisserie pour la Manufacture Nationale de Beauvais.

- 1973 : rétrospective au Musée d'Art Moderne de Paris. Réalisation des murs acoustiques de l'auditorium du palais des congrès de Paris.

- 1974 : rétrospective à la fondation Gulbenkian à Lisbonne.

- 1975 : réalisation du monument à la mémoire de Georges Pompidou à Saint Flour.

- 1977 : fin du travail sur les bas-reliefs.

- 1979 : exposition de sa production en terre cuite et porcelaine à Bordeaux et Limoges, et de ses œuvres sur papier au Musée d'Art Moderne de Paris. Début de la série des Grandes demoiselles.

- 1980 : création d'un modèle de table et de tabourets pour le Mobilier National.

- 1982 - 1991 : expositions dans des musées (Cluny, Reims, Toulouse) et dans des galeries (Louis Carré en France, La cité au Luxembourg)

- 1985 : projet pour la porte en bronze de la cour d'honneur du nouveau ministère des finances.

- 1993 : œuvres en bois sculpté, enduit puis peint qui seront tirées en fonte par l'artiste pour le parc de la Fondation Pierre de Coubertin : Éclosion, tête, Danièle, Les jeunes filles... Est fait commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur.

- 1996 : décès d’Étienne Hajdu le 24 mars à Bourg-La-Reine. Ses amis astronomes donnent son nom à un astéroïde découvert en 1973 (n°3145T dans Astéroïdes Ephemeris).

- 1997 - 2000 : expositions posthumes à la FIAC, à la galerie Carré, au musée Zadkine, au musée du Lot.

- 1999 : dation à l’État de 9 sculptures.

- 2000 : donation de Luce Hajdu au musée du Lot (Périgueux).

-

Auteur :

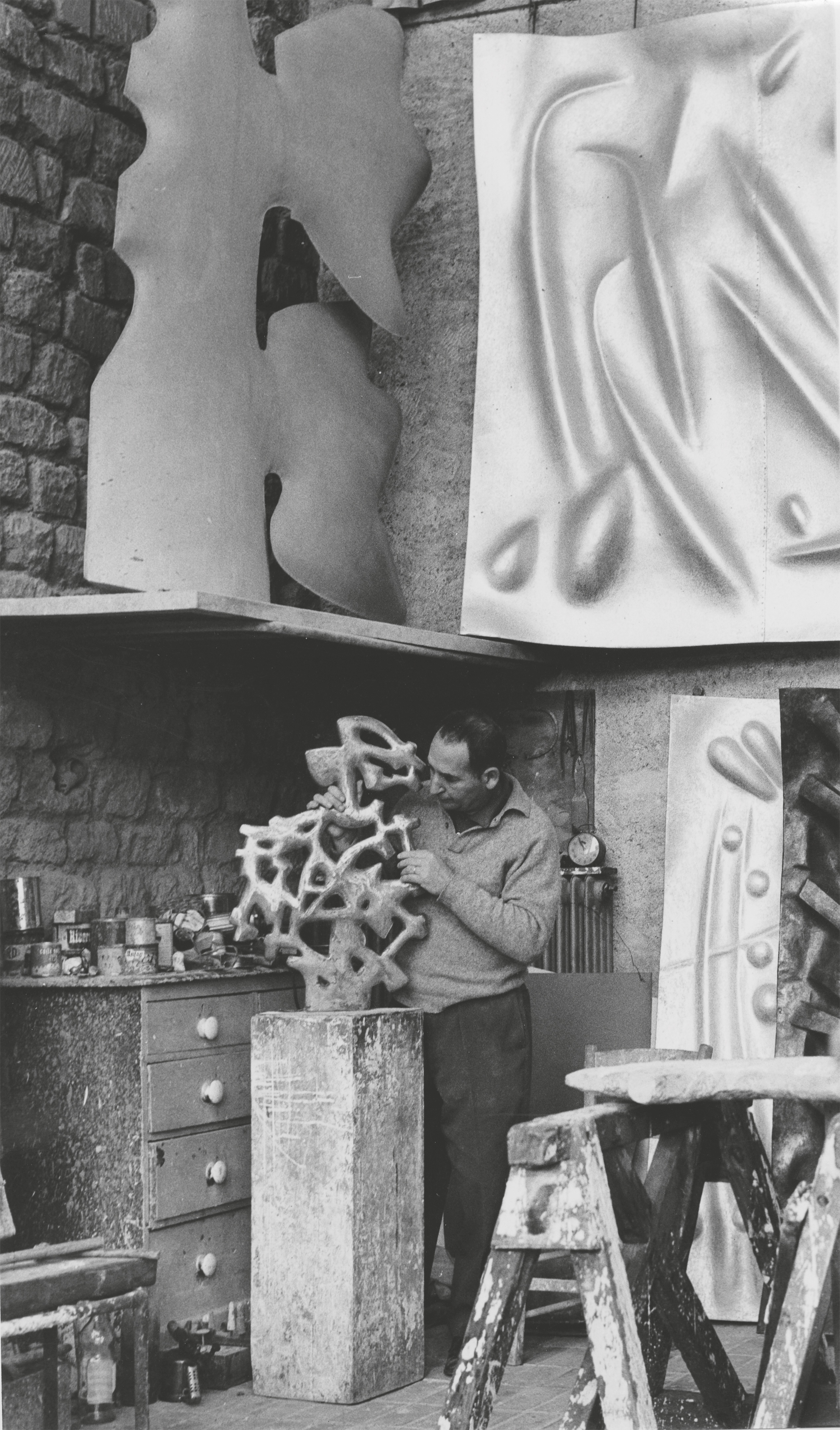

Hajdu travaille les bas-reliefs à partir de 1946. Leur place dans sa production artistique décroit à partir 1965, moment où commencent ses recherches sur les hauts-reliefs, pour s'arrêter vers 1977. Les archives de l'artiste ont permis de dénombrer 167 bas-reliefs réalisés entre 1946 et 1970. Hajdu travaille toutes sortes de métaux : cuivre, laiton, aluminium, plomb puis bronze et étain à partir de 1957. Quel que soit le matériau travaillé, y compris le marbre ou le bois pour les rondes-bosses, le papier pour les estampilles ou la céramique pour son travail avec la Manufacture Nationale de Sèvres, et quelle que soit la manière de le travailler (taille directe, martelage, coulage, emboutissage...), le souci est constant chez Hajdu de révéler les qualités plastiques de la matière. Il crée ainsi "des sculptures vibrantes, animées par l'intelligence du toucher et l'amour de la matière" (Ionel Jianou). Chaque œuvre est unique, bien que certaines aient pu faire l'objet d'une réalisation dans des métaux différents.

Les bas-reliefs sont une traduction plastique des réflexions que les cours de biologie qu'il a suivi ont inspirées à Hajdu : "La vie se forme avec des éléments primordiaux simples. La sculpture est faite d'éléments aussi simples. Ici, elle est en aluminium poli et le miroitement des reflets brillants crée le mouvement [qui est l'autre élément qui définit la vie]". Les œuvres d'Hajdu ne sont pas réalistes, mais elles sont figuratives : elles "expriment la nature dans sa totalité, avec le mouvement (...) Grâce au mouvement continu du fond de mes reliefs, je peux arriver à relier les divers éléments [de la sculpture] et à exprimer ainsi, avec des formes inventées, les antagonismes qui sont le fond de la nature humaine". Cependant, et contrairement à ses rondes-bosses, la figure humaine est totalement absente des bas-reliefs.

Hajdu accorde également une très grande importance aux transitions entre le fond et les reliefs. Elles s'inscrivent dans un mouvement plein de fluidité et de souplesse, sans jamais être tranchées, créant ainsi des jeux d'ombres. Pour lui en effet, "la sculpture ce n'est pas la lumière ! Non, c'est l'ombre ! Le sculpteur orchestre les diverses variations de l'ombre qui vont de la première nuance de gris jusqu'au noir. Oui, l'ombre a son poids. (...) Je suis un sculpteur de l'ombre".

Dans une interview accordée à Ionel Jianou, l'artiste résume les réflexions qui ont présidé à la création des bas-reliefs : "Il y a des sculpteurs qui pensent en volume et d'autres en deux dimensions. De par ma nature, j'ai toujours préféré le plan. (...) Lorsque je suis arrivé à Paris en 1927, l'idée d'une sculpture dont le volume serait absent était dans l'air. Pevsner et Gabo l'avaient déjà appliquée dans leurs ouvrages constructivistes. Mais ils opéraient avec la géométrie qui menait à l'abstraction, tandis que moi, je voulais utiliser comme élément la cellule, la vie cellulaire. Les cubistes avaient disloqué les masses. Ils cassaient la forme mais arrivaient toujours au même résultat : une séparation très nette de l'ombre et de la lumière. Je me suis proposé de sortir du cubisme dont les formes s'opposaient sans jamais se confondre. L'essentiel de mes recherches fut de trouver un espace qui lie une forme à l'autre, comme une voie lactée, sans contours. J'ai commencé par placer des éléments très simples sur le fond d'un relief. J'ai voulu lier les formes et le fond pour créer un espace nouveau, un espace-lumière, fluide, mouvant et continu, qui se dirige vers le spectateur et s'en éloigne comme un mouvement respiratoire. Pour l'obtenir, j'ai fait le fond du relief avec des ondulations, des courbes lentes et continues. J'avais les deux éléments pour trouver mon propre langage, composer mes propres phrases : le fond continu et les formes. Il ne me restait plus qu'à les organiser, à les orchestrer, pour leur donner une signification humaine. Mes sculptures, si elles ont une forme presqu'abstraite, ne sont jamais dépourvues de charge humaine. (...) Au lieu de représenter l'homme et la nature en copiant leurs apparences extérieures, je les ai signifiées par mon écriture plastique."

Pour réaliser ses bas-reliefs, Hajdu procède en plusieurs étapes : il réalise, sur un support en bois accroché sur un mur, un modèle en terre qui lui sert de matrice pour réaliser une empreinte en plâtre. Le tirage coulé dans ce moule sert de maquette à l’œuvre finale. Le moule est ensuite installé sur des tréteaux, partie creuse vers le haut. La feuille de métal est déposée à l'intérieur et est martelée afin d'épouser les formes du relief. Cette technique d'emboutissage impose de travailler au maillet afin de ne pas casser la feuille avec un outil trop pointu, et de chauffer le métal en même temps qu'il est travaillé. En effet, le martelage écrouit le métal, qui ne retrouve sa souplesse (et donc sa capacité à être déformé) que grâce à la dilatation provoquée par la chaleur. Une fois les reliefs obtenus, la feuille de métal est polie. Pour les reliefs en aluminium, ce travail est complété par un bain anodique réalisé en usine qui le rend plus résistant.

Tensions discontinues, œuvre en aluminium poli datée de 1959, se situe au cœur de la période de production des bas-reliefs. Elle est un parfait exemple de cette typologie de sculptures. Elle est composée d'un assemblage de 4 panneaux verticaux de dimensions égales maintenus ensemble deux à deux par une rangée de petits clous posés à intervalles réguliers, qui composent 3 lignes traversant toute la hauteur du bas-relief, parallèlement aux bords verticaux. Sur un fond aux amples ondulations, qui se poursuivent jusque sur la tranche de la sculpture, l'artiste a disposé des formes simples en relief : lignes "coup de fouet", fuseaux, motifs ovoïdes et oblongs, bâtons... La partie gauche de l’œuvre montre des formes verticales assez fines et souples, tandis que celle droite regroupe des formes plus épaisses et plus courtes disposées essentiellement horizontalement. Le centre du bas-relief réalise la synthèse de ces deux parties en mélangeant les orientations et les formes des reliefs qui peuvent même se chevaucher. Les vallonnements du support lient entre elles les formes embouties en même temps qu'ils créent les jeux d'ombres : "C'est un échange de forces qui déclenche des permutations à la chaine : la lumière éclate, l'ombre prend des reflets que l'arrondi du volume réfracte" (Dora Vallier). Hajdu parvient ainsi à suggérer la profondeur alors même que les éléments en volume sont peu proéminents. L'art d'Hajdu tient à la fois de l'art baroque par le mouvement lié aux jeux de lumière, de profondeur et de mouvements et de celui classique par la pureté des formes utilisées et la simplicité de leur mise en œuvre. L’aluminium, plus facile à travailler, permet des modelés délicats, des formes plus souples, et de plus doux bossellements du fond. Pour Hajdu, ce matériau "est considéré comme une matière pauvre... Pourtant, si on lui donne une forme qui corresponde à son "esprit", elle devient une matière absolument merveilleuse, translucide. Elle perd sa matérialité pour devenir lumière".

Hajdu a intitulé son œuvre "Tensions discontinues". Pour l'artiste, donner un titre n'est pas anodin : "C'est d'abord un petit guide, une politesse envers le spectateur. Certes le titre ne totalise pas l’œuvre, mais il peut orienter vers elle. C'est ensuite une part poétique de l’œuvre. C'est pourquoi il faut faire attention au choix des mots car le langage verbal ne recouvre pas le langage des formes dans sa totalité".

Hajdu aime concevoir une œuvre pour un lieu déterminé, en collaboration avec l'architecte, ce qui a été le cas pour ses premières participations dans le cadre du dispositif du 1%. Bien que ses bas-reliefs, aient selon son propre avis, la capacité de "briser l'uniformité des plans et de créer un espace dans lequel le mur commence à respirer", ils n'ont pas été systématiquement conçus pour un lieu déterminé. Leur installation dans un lycée, comme au Quesnoy ou à Cambrai répond cependant à une préoccupation importante de l'artiste qui dit "Je ne sculpte pas seulement pour moi. L’œuvre d'art est une communion avec les autres, et l'artiste, lorsqu'il travaille, a la préoccupation constante de s'adresser à un public (...). J'espère qu'un jour, un jeune passera devant une de mes sculptures et qu'en la regardant il s'en sentira enrichi, comme je l'ai été moi-même par les œuvres d'autres artistes."

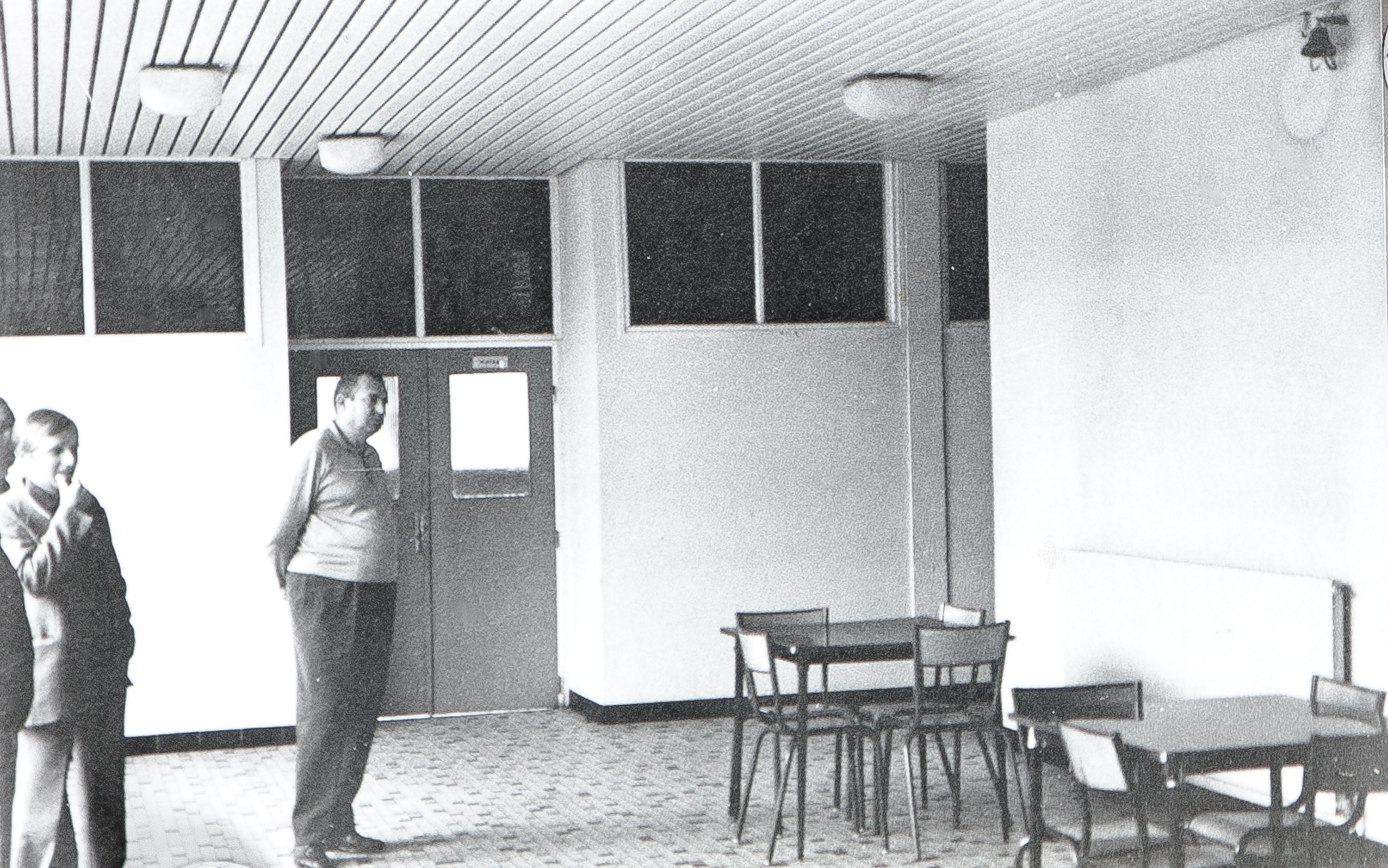

Tensions discontinues était initialement installée sur le mur du patio dans le hall d'entrée du bâtiment de l'internat de jeunes filles, "fréquenté par tous les élèves car il constitue également l'entrée de la salle audiovisuelle" (rapport de la Commission Nationale). Dans un ajout manuscrit au bas d'une note de présentation du projet devant la Commission Nationale des Travaux de Décoration des Édifices Publics, le rapporteur du projet indique que "L'artiste précise que le mur sur lequel le bas-relief sera fixé aura été peint en bleu pour permettre au projet d'être mis en valeur". Hajdu est en effet "très sensible à la présentation que l'on devait donner à ses œuvres et notamment aux cadres qui les mettrait le plus en valeur" (Alain de la Bourdonnaye, collectionneur, cité par J. Laffon). L'oeuvre a ensuite été accrochée dans la salle du conseil, au rez-de-chaussée du lycée, dans l'ancien internat de filles.

-

Catégoriessculpture

-

Structures

- rectangulaire horizontal

-

Matériaux

- aluminium, gris, en plusieurs éléments

-

Mesures

- l : 340 cm

- pr : 40 cm

- h : 190 cm

-

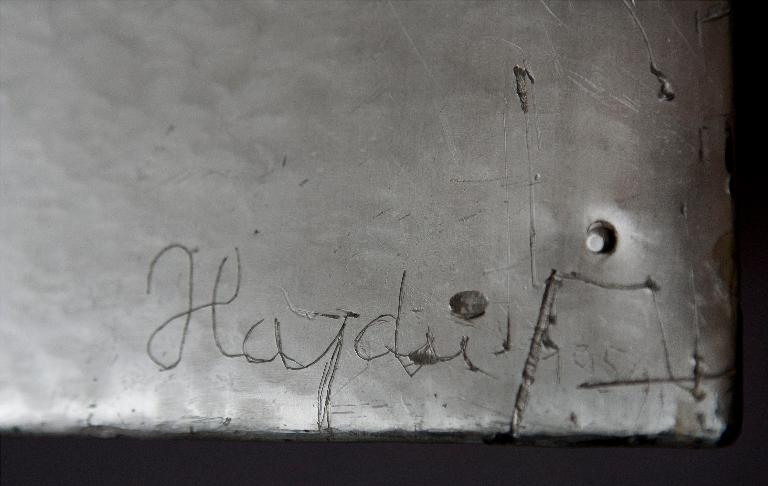

Inscriptions & marques

- date, sur l'oeuvre

- signature, sur l'oeuvre

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives Hajdu - Courtesy Galerie Louis Carré & Cie

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives nationales, Paris : 19880466/119

Série Culture - Délégation aux arts plastiques - Sous-direction de la décentralisation et du soutien à la création - Bureau commande publique, 1% (1948-1983) : cotes de 19880466/1 à 139.

Illustrations issues de cette cote :

- Etienne Hajdu dans le hall du lycée, 1969.

Bibliographie

-

LAFFON, Juliette. Hajdu. Paris : Éditions Jannink, 2016.

-

Bibliothèque municipale de Lille : Magasin 2, 74489

JIANOU, Ionel. Étienne Hajdu. Paris : Arted Editions d'art, 1972. (Les grands sculpteurs)

-

Bibliothèque municipale de Lille : Magasin 2, Fonds d'Etude, 76006

JIANOU, Ionel, XURIGUERA, Gérard, LARDEA, Aube. La sculpture moderne en France depuis 1950. Paris : Arted Editions d'art, 1982.

-

RINUY, Paul-Louis. Étienne Hajdu, Bas-reliefs et hauts-reliefs. Catalogue de l'exposition réalisée par la Galerie Louis Carré & Cie du 3 juin-17 juillet 1999. Paris : Galerie Louis Carré et Cie, 1999

Périodiques

-

VALLIER, Dora. Nouveau langage de Hajdu. XXème siècle, juin 1969, n°32, nouvelle série, XXXIème année.

Titre entier : Panorama 69, les grandes expositions dans les musées et les galeries en France et à l'étranger.

(revue téléchargeable en intégralité à l'adresse : www.apice.unimi.it/wp-content/uploads/2015/01/1969_0000_32.pdf)

p. 97 - 103

Documents multimédia

-

RENCKLY - LICHTENBERG, N. Étienne Hajdu (1907 - 1996) : sculptures. Dossier d'aide à la visite. Publication en ligne, Service des publics du Musée d'art et d'archéologue du Périgord, [2015].

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Collège, puis lycée, puis Cité scolaire Eugène-Thomas

Adresse : 100 avenue Léo-Lagrange

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.