Chercheur associé.

- patrimoine industriel, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Saint-Quentinois - Saint-Quentin

-

Commune

Saint-Quentin

-

Lieu-dit

Ville close

-

Adresse

17 bis, 24, 26 boulevard Victor-Hugo

,

rue Delavenne

,

rue des Islots

-

Cadastre

2004

BD 9, 10 ;

2004

AL

84

-

Dénominationsusine à gaz

-

AppellationsSemet et Compagnie, Société Anonyme d'Eclairage par le Gaz de la Ville de Saint-Quentin, Société Saint-Quentinoise d'Eclairage et de Chauffage, Gaz de France

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, bureau, entrepôt industriel, hangar industriel, logement patronal, conciergerie, laboratoire, logement

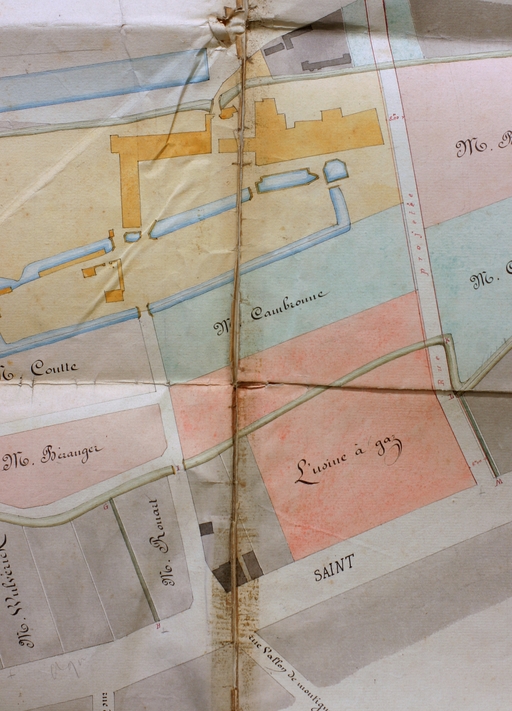

Le 16 janvier 1837, M. Semet Fils Aîné, de Roubaix (59), est autorisé à implanter à Saint-Quentin un établissement pour la fabrication de gaz d'éclairage. Les terrains sont acquis en 1839. L'usine à gaz, exploitée sous la raison sociale Semet et Cie, est édifiée entre 1840 et 1841, sur le boulevard Saint-Martin (actuel n°24 du boulevard Victor-Hugo). Pour l'épuration des gaz, elle utilise un brevet déposé en 1840 par un ingénieur saint-quentinois, Alfred-Antoine Mallet. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 1852, après une explosion, l'atelier d'épuration doit être reconstruit.

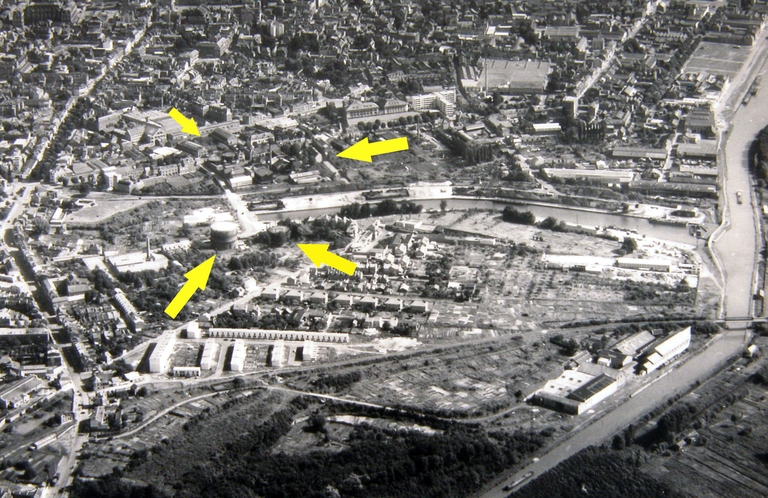

En Janvier 1856, par décret impérial, une nouvelle société est créée : la S.A. d'Eclairage par le Gaz de la Ville de Saint-Quentin, société anonyme dirigée par M. Souplet. L'année suivante, un nouveau gazomètre est implanté de l'autre côté du boulevard (actuel n°17bis). En 1889, deux ans après que deux usines saint-quentinoises aient adopté l'éclairage électrique en 1887, l'usine à gaz décide l'installation de ses premiers équipements pour la production d'électricité. En 1884, une refonte des statuts est opérée, donnant naissance à la Société Saint-Quentinoise d'Eclairage et de Chauffage. En 1891, l'usine s'étend au sud-ouest, en bordure du Vieux-Port, où est construit un gazomètre d'une capacité de 5800 m3, qui s'ajoute au gazomètre de 1857 (3300 m3) et aux trois plus petits gazomètres du site originel (5200 m3).

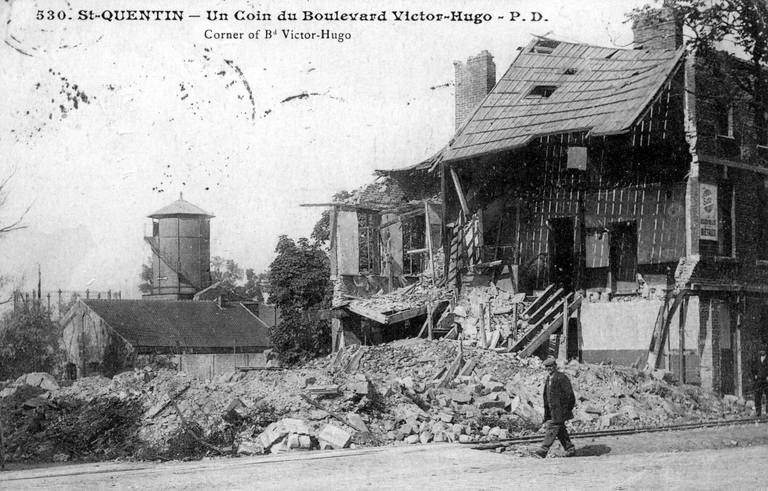

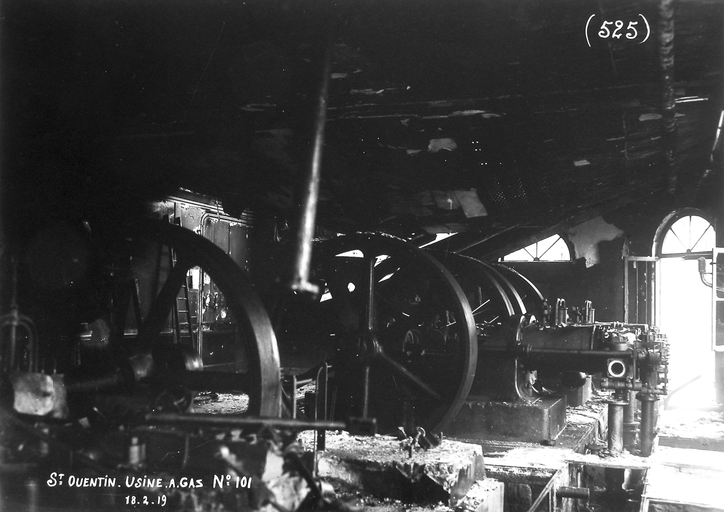

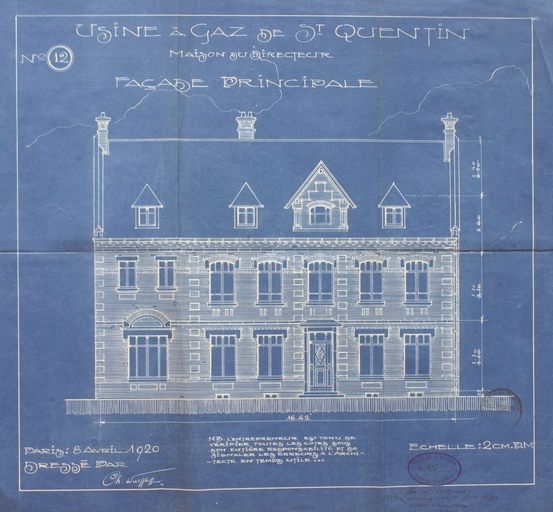

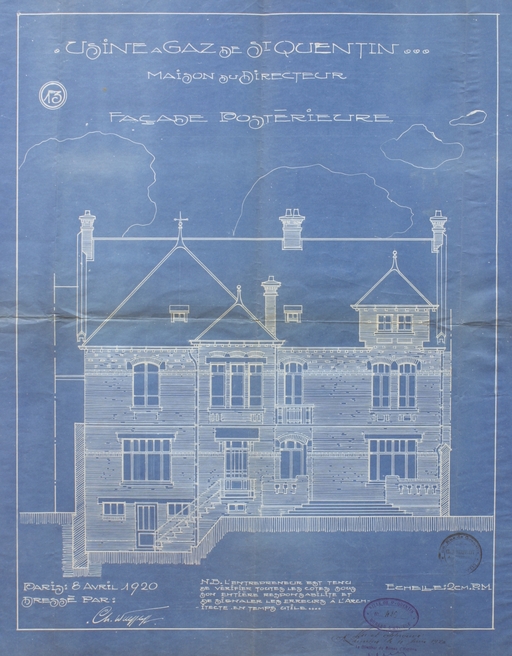

Après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle les installations de l'usine sont ravagées, seuls trois gazomètres sont reconstruits : deux à l'angle du boulevard et de la rue Delavenne (site des premiers gazomètres) et un troisième, plus important, aux côtés de celui de 1891. Bureaux et ateliers sont restaurés, d'autres sont reconstruits entièrement. Un logement de directeur est édifié en 1920 sur les plans de l'architecte parisien Ch. A. Wulffleff. La production se concentre alors sur le site originel de l'usine (n°24), au détriment du second site (n°17bis). Au milieu des années 1960, l'usine, alors exploitée par Gaz de France depuis la nationalisation de 1946, abandonne la production de gaz, pour ne devenir qu'une usine de distribution. La majorité des ateliers ont été rasés : seuls subsistent un logement et un hangar au n°17bis du boulevard Victor-Hugo. Au n°24 subsistent des bureaux et un atelier antérieurs à 1880 et restaurés en 1919, ainsi qu'un atelier postérieur à 1914 et des magasins et laboratoires édifiés en 1967 par les architectes Henri et Louis Marty. L'atelier antérieur à 1880 abritait jusqu'en 1914 des cornues de distillation.

De 1873 à 1882, sous la direction de M. Thurn, la production de gaz passe de 1,2 à 1,65 millions de mètres cubes. L'usine est alors équipée de deux machines à vapeur d'une puissance totale de 18 ch. La production débute en 1891 (au n°17bis) : d'une puissance de 40 kW, elle est portée à près de 400 kW avant 1900. En 1908, le réseau de distribution de l'usine à gaz dessert 152 moteurs à gaz de ville, représentant 13,6 % de la puissance installée dans les usines de la ville. En 1961, à la veille de la fermeture, l'usine produit 9,5 millions de m3 de gaz dont 4,3 à usage domestique.

L'usine emploie 20 ouvriers en 1843, 35 en 1873, 65 en 1882.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1852, daté par source

- 1857, daté par source

- 1891, daté par source

- 1920, daté par source

- 1967, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Wulffleff Ch. A.architecte attribution par sourceWulffleff Ch. A.Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

- Personnalité : commanditaire attribution par source

-

Personnalité :

Société Anonyme d'Eclairage par le Gaz de la Ville de Saint-Quentincommanditaire attribution par sourceSociété Anonyme d'Eclairage par le Gaz de la Ville de Saint-QuentinCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Les ateliers et bureaux bordant le boulevard, antérieurs à 1880, sont en brique. Les ateliers, en rez-de-chaussée, sont couverts d'un toit à longs pans en tuile mécanique. La façade sur rue est animée par de grandes arcades en plein cintre, dans lesquelles s'inscrivent des baies rectangulaires, couvertes de linteaux droits métalliques eux-mêmes surmontés d'arcs segmentaires de décharge, en brique. Les bureaux, accolés aux ateliers, et dont ils sont contemporains, sont composés d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée surmonté d'un étage carré, et couvert d'un toit à longs pans à croupes, en ardoise. La façade sur boulevard de l'usine était initialement symétrique : au centre, l'entrée principale du site, à gauche, les ateliers et les bureaux précédemment décrits, à droite un immeuble identique aux bureaux et aujourd'hui détruit, puis un mur formé d'une série d'arcades aveugles, similaires à celles des ateliers. Celles-ci sont soit les vestiges d'un atelier conservés pour masquer trois des anciens gazomètres implantés juste en arrière, soit dès l'origine un mur de clôture construit dans un soucis de symétrie. En fond de parcelle, en bordure de la rue Delavenne subsiste un petit atelier, postérieur à 1914, à pans de métal et remplissage de briques et briques creuses, couvert d'un toit à longs pans en fibrociment. Le laboratoire de 1967, en bordure de la rue des Islots, est en béton armé, couvert d'une terrasse. Le logement patronal, en brique, se compose d'un sous-sol, d'un étage carré et d'un étage de comble, est couvert d'un toit à longs pans et égouts retroussés en ardoise, percé de lucarnes, dont une est en façade. De l'autre côté du boulevard, subsiste un petit logement, à un étage carré, longs pans en ardoise, et un hangar à poteaux de bois et mur de brique, à longs pans et tuile mécanique.

-

Murs

- métal

- brique

- brique creuse

-

Toitstuile mécanique, ardoise, béton en couverture

-

Étagessous-sol, 1 étage carré, étage de comble

-

Couvertures

- terrasse

- toit à longs pans

- croupe

-

Énergies

- énergie thermique

- produite sur place

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Documents d'archives

-

AC Saint-Quentin. Série I ; 5 I 2. Hygiène et salubrités - Etablissements insalubres et dangereux - [1836-1877].

autorisations du 16/03/1837 (usine d'éclairage au gaz carbonique), de 1841 (évaporateur de sels amoniacaux), du 13/05/1852 (reconstruction de l'atelier d'épuration après explosion), du 25/06/1857 (gazomètre au n°17bis actuel), du 11/05/1864 (locomobile) -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 24 à 93. Matrices des contributions personnelles et des patentes. 1864-1914.

années 1868 (1 G 25), 1877 (1 G 26), 1881 (1 G 30), 1885 (1 G 34), 1891 (1 G 40), 1895 (1 G 44), 1901 (1 G 67/68), 1907 (1 G 74/75), 1914 (1 G 89/90) -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 61. Matrice des propriétés baties [1842-1846].

-

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 50 à 53. Registres des patentes pour les années 1861, 1862 et 1863.

-

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 62. Déclarations des constructions nouvelles, reconstructions, etc - [1891-1898].

déclaration du 03/06/1893 - Construction d'un bâtiment à usage d'atelier débutée en mai 1893 -

AC Saint-Quentin. Série D ; 3 D 85. Correspondance générale - Travail des enfants dans les manufactures - Arrondissement de Saint-Quentin. Liste des manufactures, usines, ateliers et fabriques soumis à la loi du 22 mars 1841. [1869].

Rapports de production de l'usine à gaz, [1869]. -

AC Saint-Quentin. Série F ; 3 F 4. Statistiques.

Année 1877 -

AC Saint-Quentin. Série F ; 3 F 5. Statistiques.

Années 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1882 -

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier 624-2 - Boulevard Victor-Hugo. Usine à gaz - Construction d´une maison de contremaître - 1919. Construction de la maison du directeur - 1920. 17bis bd Victor-Hugo - Habitation avec écurie - 1924. Gaz de France - Construction d´un magasin et d´un laboratoire - 1967. SA Fiszel automobile - Aménagement d´un hall d´exposition - 1967.

-

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 28 - Arrêtés divers.

15-08-1841 - Enquête auprès de la population en vue d'autoriser M. Semet à évaporer des sels ammoniacaux -

AC Saint-Quentin. Série O ; 2 O 22. Transports publics : compagnie du gaz et de l'électricité - conventions - 1899 à 1911.

-

AC Saint-Quentin. Non coté. Copie de la matrice générale des contributions. 1961 - 1967.

-

AC Saint-Quentin. Non coté. Matrices cadastrales - 3e série - 1911/1926, [les mêmes matrices sont conservées aux archives départementales : AD Aisne. 4 P 691/2 à 9].

cases 120 à 125 - S.A. Saint-Quentinoise de Chauffage, de Force Motrice et de Distribution d'Eau -

BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.

années 1855 à 1857 -

AD Aisne. Série P ; 4 P 691/10. Matrices des propriétés mixtes et non bâties - Première série (1827-1883).

registre des augmentations et des diminutions - Années 1844, 1845 et 1862 -

AD Aisne. Série M ; 6 M 77. Département de l´Aisne - Etablissemens insalubres - Tableau présentant pour les principales natures le nombre des établissements, l´évaluation de leurs produits, le nombre de leurs produits, le nombre d´ouvriers qu´ils emploient et le taux moyen de salaire de ces ouvriers - [1843].

-

AD Aisne. Série U ; 255 U 164. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

août 1883 - Transformation des statuts de la S.A. d'Eclairage par le Gaz de la ville de Saint-Quentin -

AD Aisne. Série U ; 289 U 127. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1889 - Ajout de la fabrication d'électricité dans les statuts de la société

Bibliographie

-

Décret qui autorise la Société anonyme d'Eclairage au gaz de la ville de Saint-Quentin. Le Journal de Saint-Quentin, 16-03-1856.

-

Extrait d'acte de société [L'Alliance des Consommateurs - Compagnie pour l'Eclairage et le chauffage au Gaz de la ville de Saint-Quentin - Béghin Père, Fils et Cie]. Le Journal de Saint-Quentin, 15-06-1856.

-

HACHEZ, Florence. La Saint-Quentinoise d'Eclairage et de Chauffage et l'Electrification de Saint-Quentin. Mémoire de maîtrise d´histoire, François Caron (dir.), Université Paris IV - Sorbonne, 1989.

-

Le Journal de la ville de Saint-Quentin et des communes environnantes.

n°803, 04-01-1835 -

LECOINTE, Alexandre. Annuaire du département de l'Aisne : pour l'année 1845. Laon : Lecointe, n.d. 35e année.

liste des dépôts de brevets pour l'année 1940 - Epurateur du gaz à la houille, par Alfred-Antoine Mallet (adopté en 1841 par l'usine à gaz) -

ROUSSEL, Emile. Le département de l´Aisne après 5 ans de Reconstruction - Exposé présenté au Conseil Général par M. Emile Roussel, Préfet de l´Aisne. Nancy - Paris - Strasbourg : Berger-Levrault, 1923.

p. 195

Documents figurés

-

Eclairage au Gaz de Saint-Quentin - Semet H. et Cie. Papier à en-tête, 28-05-1845 (AC Saint-Quentin. Série O ; 1 O 1. Voirie urbaine - plans d'alignement - 1809 à 1898).

-

Eclairage au Gaz de Saint-Quentin - Semet H. et Cie. Papier à en-tête, 20-10-1852 (AC Saint-Quentin. Série O ; 1 0 4. Cession de terrains par suite d'alignement et numérotage - 1819 à 1870).

-

Société Anonyme d'Eclairage par le Gaz de la ville de Saint-Quentin. Papier à en-tête, 10-08-1859 (AC Saint-Quentin. Série O ; 1 O 4. Cession de terrains par suite d'alignement et numérotage - 1819 à 1870).

-

Etablissement du Gaz. Papier à en-tête, 1886 (AC Saint-Quentin. Série O ; 1 0 35. Chemins vicinaux (travaux, plans, etc) : 1860 à 1867).

-

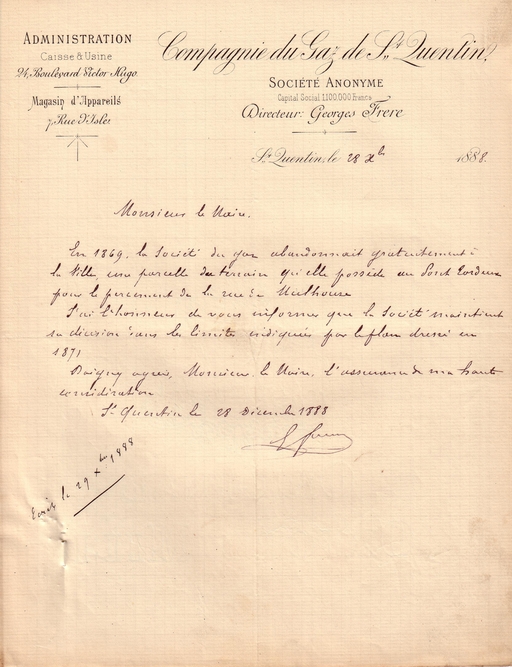

Compagnie du Gaz de Saint-Quentin - Société Anonyme. Papier à en-tête, 28-12-1888 (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 136 - rue Crozat).

-

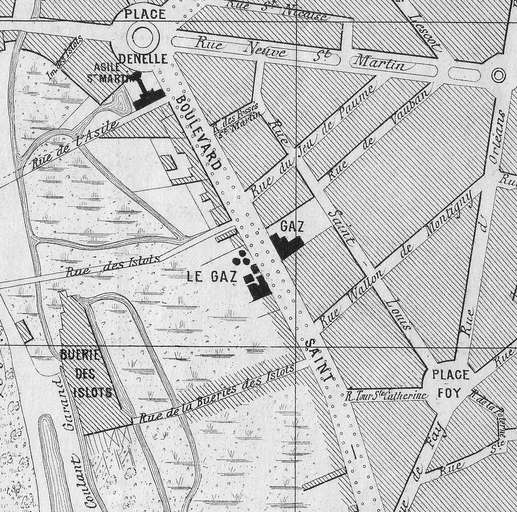

Plan général de la buerie des Islots à Saint-Quentin - Projet de rue entre le boulevart St-Martin au Coulant Garant. Plan, encre et lavis, 1 : 1000, 104 x 68 cm, 04-10-1862, par Bénard Pierre (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 136 - rue Crozat).

-

Nouveau plan de la ville de Saint-Quentin dressé et publié par Langlet libraire éditeur, 5 rue d'Isle. Plan, lithographie, [1 : 5000], 52 x 76 cm, [1881-1883], dessiné par Langlet (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 47 - Rue Bénezet).

-

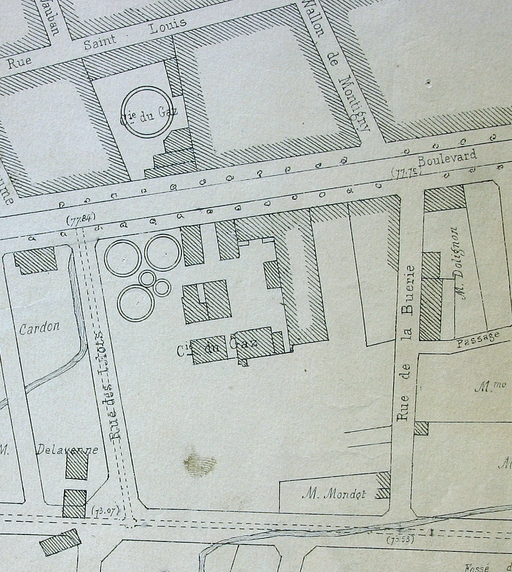

Plan des canalisations de gaz de la ville de Saint-Quentin" [Recueil de plans inachevé]. Plan, encre, lavis, 134 x 77 cm, [1890-1900] (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; non coté).

-

Ville de St-Quentin - Faubourg Saint-Martin - Projet d'assainissement du quartier dit de la Buerie des Islots - Avant-projet des rues à exécuter [extrait]. Plan, encre, 55 x 44 cm, 1 : 2000, 1-09-1889, par Peltier (géomètre). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 125 - Rue du Coulant Garant).

-

Usine à gaz de St-Quentin - Maison du directeur - Façade principale. Tirage de plan, 1 : 200, 46 x 71 cm, 27-04-1959, par Wulffleff Ch. A. (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier 624-2 - Boulevard Victor-Hugo. Casier sanitaire - Usine à gaz - Construction de la maison du directeur - 1920).

-

Usine à gaz de St-Quentin - Maison du directeur - Façade postérieure. Tirage de plan, 1 : 200, 46 x 71 cm, 27-04-1959, par Wulffleff Ch. A. (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier 624-2 - Boulevard Victor-Hugo. Casier sanitaire - Usine à gaz - Construction de la maison du directeur - 1920).

-

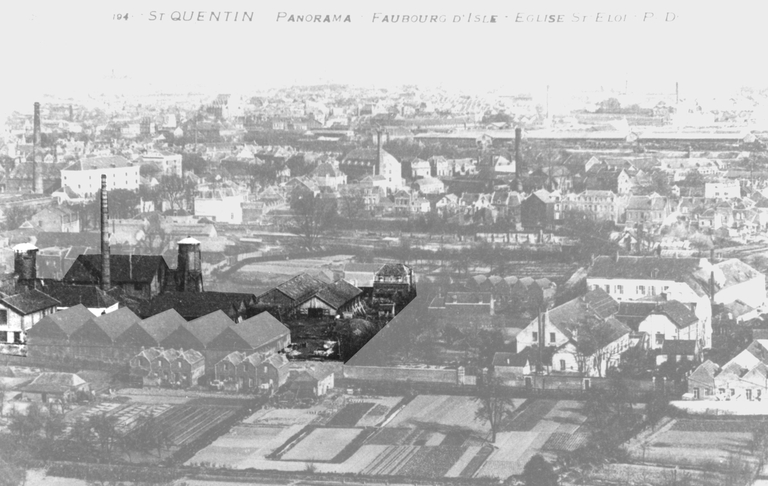

194 - Saint-Quentin - Panorama - Faubourg d'Isle - Eglise Saint-Eloi. Imp. photoméc. (carte postale), [1900-1914] (BM Saint-Quentin. Fonds local : cartes postales).

-

194 - Saint-Quentin - Panorama - Faubourg d'Isle - Eglise Saint-Eloi. Imp. photoméc. (carte postale), [1900-1914] (BM Saint-Quentin. Fonds local : cartes postales).

-

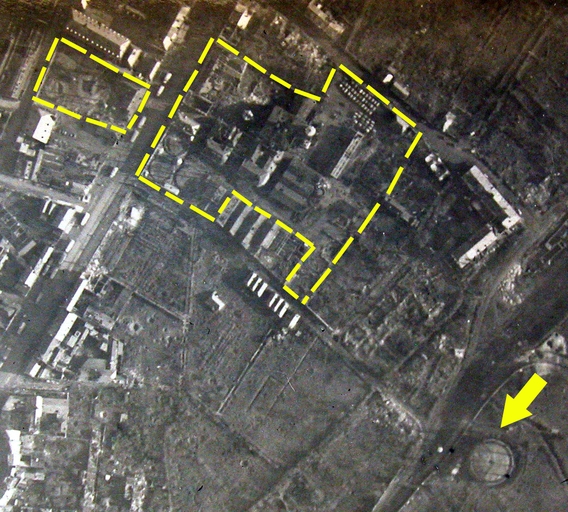

Vue aérienne Ville. Photogr. pos., n. et b., 11 h 30, altitude 2600 m, focale 50, format 178 x 238 mm, 21-11-1918 (AD Aisne ; 28 Fi Saint-Quentin 4).

-

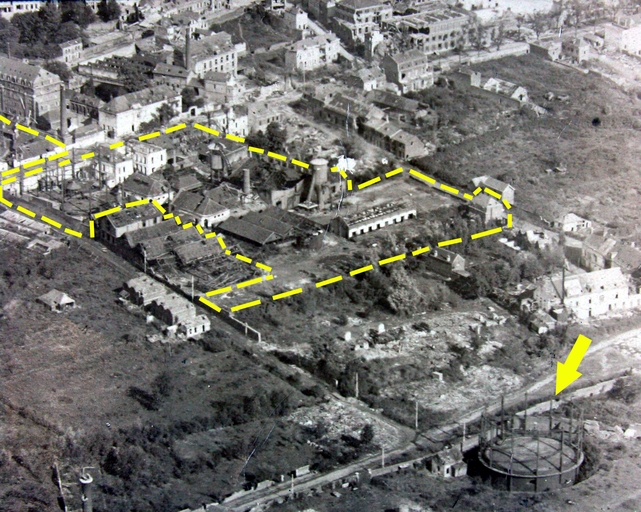

[36e C]A - C 589 - St Quentin - Usine à gaz. Photogr. pos., n. et b., 15,2 x 23 cm, 15h, altitude 200 m, 1-10-1918 (BM Saint-Quentin. Fonds local : photographies aériennes).

-

Saint-Quentin - Usine à gaz - n° 257 - 27-3-19. Photogr. pos., n. et b., cliché n° 257, 18 x 24 cm, 27-03-1919 (AD Aisne ; 20 Fi 300).

-

Saint-Quentin - Usine à gaz - n° 102 - 18-2-19. Photogr. pos., n. et b., cliché n° 257, 18 x 24 cm, 27-03-1919 (AD Aisne ; 20 Fi 298).

-

Saint-Quentin - Usine à gaz - n° 104 - 18-2-19. Photogr. pos., n. et b., cliché n° 257, 18 x 24 cm, 27-03-1919 (AD Aisne ; 20 Fi 297).

-

Usine à gaz - Saint-Quentin - n° 013. Photogr. pos., n. et b., cliché n° 257, 18 x 24 cm, 27-03-1919 (AD Aisne ; 20 Fi 295).

-

Saint-Quentin - Usine à gaz - n° 103 - 18-2-19. Photogr. pos., n. et b., cliché n° 257, 18 x 24 cm, 27-03-1919 (AD Aisne ; 20 Fi 299).

-

Saint-Quentin - Usine à gaz - n° 101 - 18-2-19. Photogr. pos., n. et b., cliché n° 257, 18 x 24 cm, 27-03-1919 (AD Aisne ; 20 Fi 301).

-

Saint-Quentin - Usine à gaz - n° 010. Photogr. pos., n. et b., cliché n° 257, 18 x 24 cm, 27-03-1919 (AD Aisne ; 20 Fi 303).

-

Saint-Quentin - Usine à gaz - n° 011. Photogr. pos., n. et b., cliché n° 257, 18 x 24 cm, 27-03-1919 (AD Aisne ; 20 Fi 302).

-

530 - Saint-Quentin - Un coin du boulevard Victor-Hugo. Imp. photoméc. (carte postale), [n.d.] (BM Saint-Quentin. Fonds local : cartes postales).

-

[Vue aérienne de Saint-Quentin vers 1933-1936]. Photogr. pos., n. et b., série H 306, 23 x 16,5 cm [1933-1936]. Photographie de la Compagnie Aérienne Française (BM Saint-Quentin. Fonds local : photographies aériennes).

-

[Vue générale de la ville depuis l'Ouest]. Photogr. pos., n. et b., 18 x 13 cm, [1950-1960], par Lapie (AD Aisne ; 10 Fi Saint-Quentin 23. Fonds Lapie : Saint-Quentin).

-

[Vue aérienne du site vers 1989]. Photogr. pos., coul., n° 6, 17,5 x 24,5 cm, [1989] (BM Saint-Quentin. Fonds local : photographies aériennes).

Annexes

-

Un premier projet d'usine à gaz en 1835

-

Puissance installée de l'industrie saint-quentinoise et part de l'usine à gaz dans la fourniture énergétique en 1908

Chercheur associé.