Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

- patrimoine industriel, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Saint-Quentinois - Saint-Quentin

-

Commune

Saint-Quentin

-

Lieu-dit

faubourg d' Isle

-

Adresse

170 rue de Guise

,

rue de la Convention

,

rue du Sentier

,

rue Turbigo

-

Cadastre

2004

BV 1, 2, 3

-

Précisions

autrefois sur commune de Neuville-Saint-Amand

-

Dénominationsusine textile

-

AppellationsHurstel, Hamm, Boca, Boudoux, Vandendriessche, Vélifil

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, salle des machines, chaufferie, bureau, entrepôt industriel, conciergerie, logement patronal, cheminée d'usine, magasin industriel

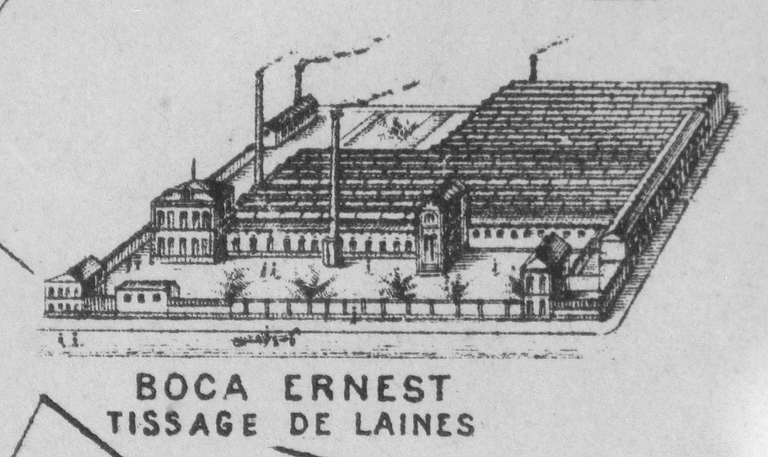

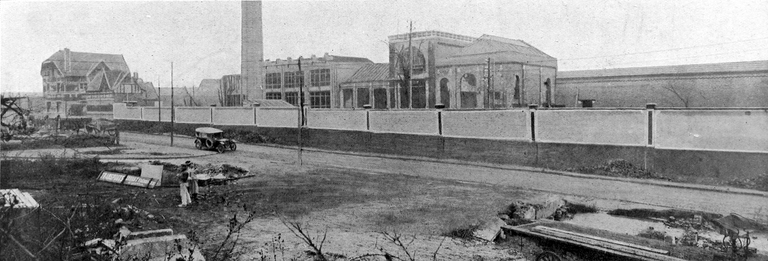

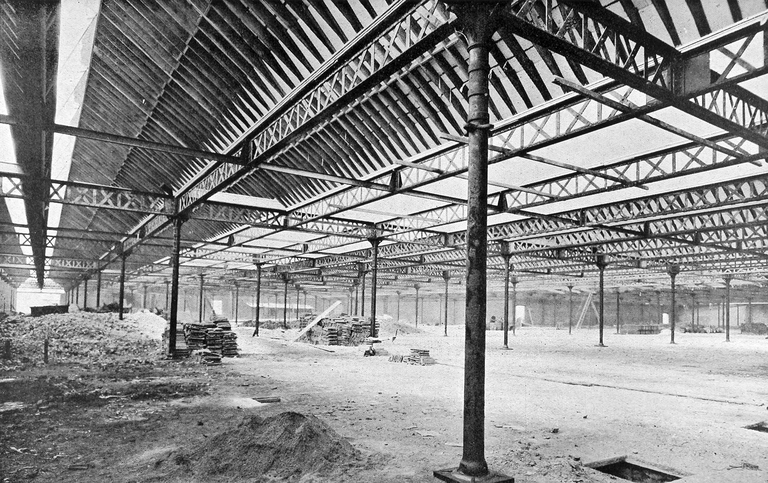

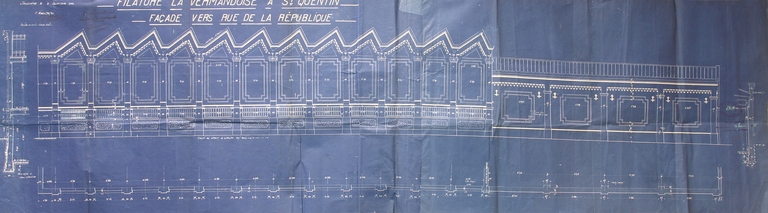

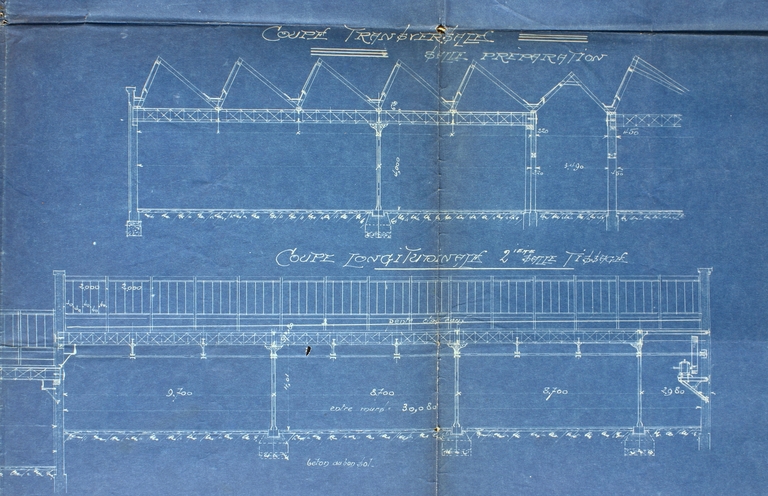

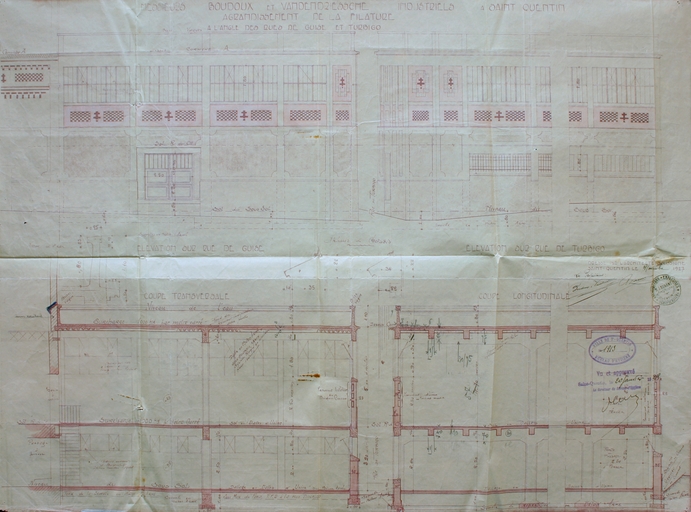

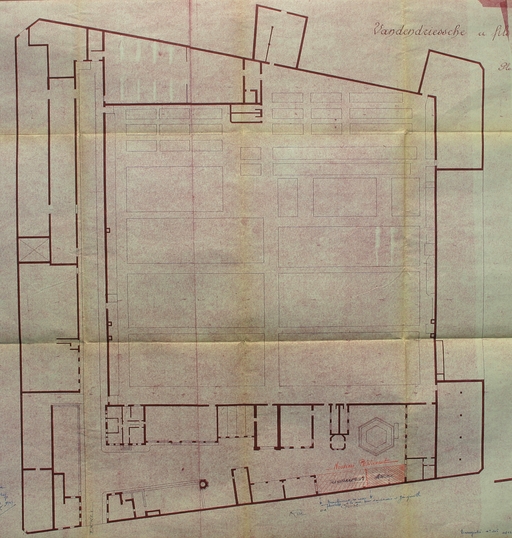

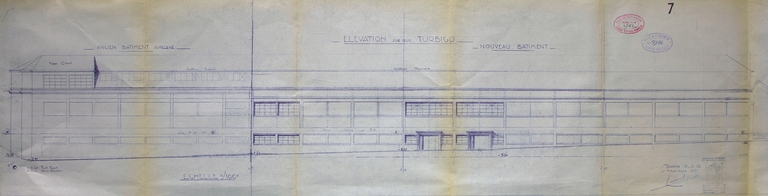

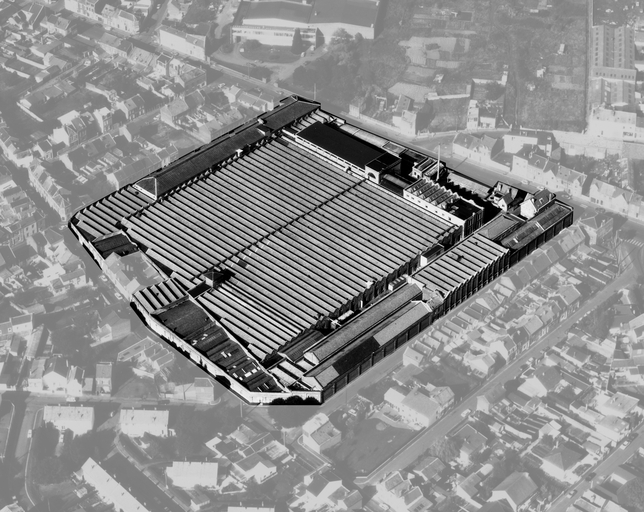

En 1874, les frères Charles et François Hurstel font édifier sur les plans de l'architecte saint-quentinois Pierre Bénard, une filature et un tissage de laine sur ce site, qui dépend alors de la commune de Neuville-Saint-Amand (lieu du Clos Michaux), jusqu'au rattachement d'une partie de cette commune à celle de Saint-Quentin en 1881. En 1876 se forme la société Hurstel Frères, Hamm et Cie, constituée des frères Hurstel directeurs de l'usine, et du négociant parisien Alexandre Hamm plus spécialement chargé des relations commerciales. En 1878 et 1880, les frères Hurstel se retirent successivement de l'affaire, laissant seul Alexandre Hamm à la tête de la société A. Hamm et Cie. L'usine est agrandie dès 1880, adjoignant un tissage à la filature. Après la dissolution de la société A. Hamm et Cie en 1888, la filature de laine est reprise par Ernest Boca. Ce dernier exploite alors deux tissages de laine dans le quartier Sainte-Catherine à Saint-Quentin, qu'il regroupe progressivement sur le site de la rue de Guise, tout en maintenant l'activité filature. En 1900, l'usine est acquise par la société Boudoux Frères constituée depuis 1889 par Benoni, Edouard, Emile et Auguste Boudoux. Cette société exploite alors une maison de négoce rue du Gouvernement et un tissage à la main à Nauroy, à 15 kilomètres au nord de la ville. L'usine de la rue de Guise est reconvertie en tissage de coton, modification accompagnée de nouvelles extensions dès 1901, suivies de l'édification d'une nouvelle salle des machines, par les entrepreneurs Bassonville et Jude Spiwinne. En 1914 Jean Boudoux entre dans la société, dont la raison sociale est désormais Boudoux Frères et Fils. Durement touchée durant la Première Guerre mondiale, l'usine est restaurée (ateliers, entrepôts, salles des machines) et en partie reconstruite (bureaux, conciergerie et logement du directeur, cheminée d'usine) à partir de 1919, sous la direction de Georges Forest, architecte spécialiste de l'architecture industrielle basé à Tourcoing. Le tissage est à cette occasion reconverti en filature de coton, mise en route en 1923, et exploitée sous la raison sociale Boudoux et Vandendriessche (appellation commerciale : La Vermandoise). Gustave Vandendriessche, gendre d'Edouard Boudoux, était membre de la société depuis 1921. Les terrains bordant la rue Turbigo, où s'élevait depuis le début des années 1880 la cité ouvrière Ozenfant, non reconstruite in-situ, sont absorbés par l'usine. Des extensions aux ateliers et entrepôts sont réalisées en 1924 par G. Forest, puis en 1927, 1928, 1930, 1947 et 1953 par l'architecte saint-quentinois Narcisse Laurent. En 1957, une nouvelle filature est implantée de l'autre côté de la rue de Guise (étudiée), tandis que de nouveaux entrepôts sont édifiés dans la cour de l'usine en 1962, sur les plans de l'architecte d'origine suisse Charles Vollery (La Madeleine-Lez-Lille). La société Vandendriessche et Fils (1953) passe sous le contrôle du groupe Boussac Saint-Frères en 1976. En 1989 l'usine est rachetée par VEV-Prouvost, avant d'être scindée en deux entités en 1991 : l'usine de 1957 est reprise par la société Caulliez de Tourcoing, tandis que l'usine originelle est reprise par Vélifil (groupe Groebli et Fils). Cette dernière dépose le bilan en 2003. La friche industrielle est promise à la démolition. L'usine est dotée de 5280 broches de filature entre 1885 et 1900. Les métiers à tisser sont au nombre de 400 en 1885 et 1891, 450 en 1901, 530 en 1907, 600 en 1914. La production est alors de 120 000 pièces par an. L'entreprise dispose de 4000 broches de retordage à la veille de la Première Guerre mondiale. Le matériel de la filature mise en route en 1923, fourni par la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, est réorganisé en 1937-1939 par Gherzi Textil Developpement (Suisse). Le matériel est à nouveau modernisé entre 1948 et 1956. La production est de 4500 t par an en 1972, 2100 en 1988. L'usine est équipée en 1896 d'une machine à vapeur de 300 ch. (estimée à 250 ch. en 1910), et de trois générateurs. Cette machine à vapeur est remplacée en 1912 par une machine compound de 650 ch. du constructeur lillois Jean Crépelle. Jusqu'en 1906, l'usine produit le gaz nécessaire à l'alimentation de plus d'un millier de becs (700 en 1896) pour l'éclairage des locaux, production ensuite abandonnée au profit du gaz de ville. En 1882, 90 ouvriers sont employés à la filature, 40 au tissage. En 1914, la société Boudoux emploie 550 ouvriers dans l'usine de Saint-Quentin, une trentaine d'employés dans la maison de commerce, 110 ouvriers en atelier à Nauroy et près de 350 tisserands à domicile. L'usine emploie environ 750 salariés en 1960, 590 en 1982, 160 en 1989, 120 en 1994, une soixantaine lors de la liquidation.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 19e siècle

- Principale : 20e siècle

-

Dates

- 1874, daté par source

- 1880, daté par source

- 1901, daté par source

- 1919, daté par source

- 1924, daté par source

- 1927, daté par source

- 1928, daté par source

- 1930, daté par source

- 1947, daté par source

- 1953, daté par source

- 1957, daté par source

- 1962, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bénard Pierre Caïusarchitecte attribution par sourceBénard Pierre CaïusCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte à Saint-Quentin. Père de l'architecte Pierre Paul Frédéric Bénard (1856-1912). Ingénieur des Arts et Manufactures. Président d'honneur de la société des architectes de l'Aisne. Président de la société académique.

- Auteur : entrepreneur attribution par source

- Auteur : entrepreneur attribution par source

-

Auteur :

Forest Georgesarchitecte attribution par sourceForest GeorgesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Georges Forest (Solesmes (Nord), 1881 - 1932) est un architecte qui a consacré toute sa carrière au monde de l'industrie. Après des études à l'Ecole des Beaux-Arts de Valenciennes, il débute sa vie professionnelle dès 1905, dans une agence spécialisée dans l'architecture industrielle à Tourcoing. En 1910, il est à la tête de l'agence tourquennoise et grâce à un mariage qui le fait entrer dans une grande famille textile roubaisienne - les Bossut -, il se constitue une clientèle de riches industriels du Nord. Son agrément comme architecte de la reconstruction en 1921 consolide sa position en tant que spécialiste du bâti industriel.

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

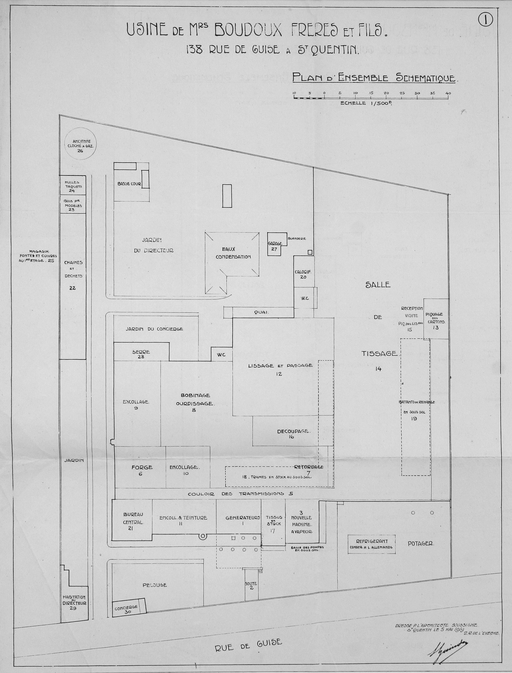

L'usine occupe la totalité d'un îlot, à l'exception d'un petit groupe d'habitations et d'une habitation isolée, enclavés au sud. Elle est close d'un haut mur de brique en bordure de la rue de Guise, et fermée sur ses trois autres côtés par les façades des ateliers. Un motif en briques silico-calcaires se répète sur toutes les façades extérieures et intérieures de l'usine, constitué de la superposition d'une brique en boutisse, de deux panneresses côte à côte, de deux boutisses (plus rarement trois), d'une panneresse puis d'une boutisse. Ce motif se retrouve sur tous les édifices liés à l'usine Vandendriessche : cités ouvrières, entrepôts, filature de 1957, etc. Sur de nombreuses façades (sur les allèges, en bandeaux, etc.), des briques rouges et silico-calcaires sont disposées en damier, autre motif récurrent de l'usine. L'entrée de l'usine est cantonné de la conciergerie et du logement du directeur, construits en brique, l'un en rez-de-chaussée, l'autre avec un étage carré. Ils sont dotés d'un étage en surcroît, dont l'enduit évoque un pan de bois, et sont couverts de toits à longs pans et lucarnes-pignons en façade, en tuile mécanique. Les bureaux et magasins d'expédition, à un étage carré couverts respectivement en terrasse et de sheds, sont constitués de forts piliers de briques, encadrant de larges baies vitrées soit scindées par des meneaux en béton et couvertes de linteaux droits du même matériau (bureaux), soit métalliques (magasins). Les sheds, à croupe côté ateliers, sont masqués côté cour par de petits pignons à redents percés chacun d'un oculus aveugle. Un pignon à redents coiffe la travée centrale des bureaux, dans lequel s'inscrit un arc de décharge. A l'intérieur, les bureaux sont entièrement recouverts de boiseries. La chaufferie, remaniée, est en brique, couverte d'un toit à longs pans en fibro-ciment. En face, se dresse une haute cheminée d'usine en tôle. L'ancienne salle des machines, scindée en deux niveaux, et couverte depuis 1921 d'une terrasse en béton armé, ceinturée d'une lourde corniche du même matériau. Elle est percée en façade sur cour d'une large verrière en plein cintre, portant initialement en son centre une horloge aujourd'hui déposée. Les ateliers reconstruits à partir de 1921, en rez-de-chaussée, sont couverts de sheds en bois (chevrons-arbalétriers) et métal (sablières et entraits), portés par des colonnes de fonte en partie récupérées des ruines des ateliers antérieurs. Les couvertures sont en tuile mécanique. Les façades sur rue, aveugles, sont scandés par les piliers porteurs des poutrelles à treillis de la structure des sheds. De fausses-tables animent ces murs aveugles, obtenue par le jeu des briques. De lourdes corniches de briques viennent coiffer ces murs côté rue. Sur cour, les sheds sont masqués par des pignons à redents du même type que ceux du magasin d'expédition. Les entrepôts des matières premières sont constitués de deux vastes halles, couvertes de charpentes métalliques, en fibro-ciment. Leur façade bordant la rue de la Convention, aveugle, est traitée comme celles des ateliers précédents. Côté usine, la façade est rythmée par de grandes arcades, majoritairement aveugles. Dans leur prolongement, se dressent les entrepôts de produits manufacturés. En brique, ils sont dotés d'un étage carré, porté par des colonnes de fonte. L'étage est couvert de sheds du même type que ceux des ateliers, avec croupe côté usine. La façade sur rue reprend là encore les registres précédents (fausses-tables, lourdes corniches soulignant les lignes des sheds). Elle est pratiquement aveugle, à l'exception de deux larges baies, et quelques ouvertures de ventilation rajoutées à hauteur des sheds. Côté usine, la façade est rythmée par deux niveaux de baies vitrées, aveugles ou en claustra. Les derniers ateliers édifiés en bordure de la rue Turbigo sont en béton armé à remplissage de briques enduites, percées de bandeaux de larges baies vitrées. Composés d'un étage carré surmonté d'un étage de comble, ils sont couverts d'un toit à longs pans en fibro-ciment.

-

Murs

- béton

- brique

- brique silico-calcaire

- enduit partiel

- enduit d'imitation

- béton armé

-

Toitstuile mécanique, béton en couverture, ciment amiante en couverture, verre en couverture

-

Étagessous-sol, 1 étage carré, étage de comble, étage en surcroît

-

Couvertures

- terrasse

- shed

- toit à longs pans

- croupe

-

Énergies

- énergie thermique

- produite sur place

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Statut de la propriétépropriété privée

Les frères Hurstel exploitaient un établissement similaire fondé à Saint-Quentin, en 1860, dans le faubourg d'Isle, qu'ils cèdent en 1872 à un fabricant de tissus rémois, Stanislas Gabreau.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Documents d'archives

-

AC Saint-Quentin. Série F ; 3 F 5. Statistiques.

Année 1882 -

AC Saint-Quentin. Série F ; 7 F 12. Conseil des Prudhommes - Liste des électeurs : patrons et ouvriers, 1883 à 1886.

Auguste Boudoux (né le 14/10/1850), en activité depuis 1879 -

AC Saint-Quentin. Série F ; 7 F 16 et 17. Conseil des Prudhommes - Listes électorales : Patrons, 1908 à 1927.

Auguste Boudoux (né en 1850), fabricant de tissus depuis 1887 ; Bénoni Boudoux (né en 1848) et Emile Boudoux (né en 1861), fabricants de tissus depuis 1889 ; Jean-Baptiste Boudoux (né en 1890) ; Jean Boudoux (né en 1890) -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 24 à 93. Matrices des contributions personnelles et des patentes. 1864-1914.

années 1885 (1 G 34), 1891 (1 G 40), 1895 (1 G 44), 1901 (1 G 67/68), 1907 (1 G 74/75), 1914 (1 G 89/90) -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 62. Déclarations des constructions nouvelles, reconstructions, etc - [1891-1898].

Déclaration n°15 du 25/05/1891 - Ernest Boca - Construction à l'ancien établissement de M. Hamm -

AC Saint-Quentin. Série M ; 2 L 10. Octrois - Objets généraux - 1840-1898.

Ernest Boca - Demande pour un entrepôt de charbon - 08-08-1896 -

AC Saint-Quentin. Série O ; 3 O 20. Estimation approximative des unités de vapeur installées dans les usines de Saint-Quentin - [vers 1910].

-

AC Saint-Quentin. Non coté. Copie de la matrice générale des contributions. 1961 - 1967.

-

AC Saint-Quentin. Non coté. Matrices cadastrales - 3e série - 1911/1926, [les mêmes matrices sont conservées aux archives départementales : AD Aisne. 4 P 691/2 à 9].

Cases 600, 601, 612, 620 - Boudoux Frères ; Boudoux et Vandendriessche -

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 300-1 - Route de Guise.

Boudoux Frères - Reconstruction - 1920 ; Boudoux et Vandendriessche - Agrandissement d'usine - 1925 ; Vandendriessche - Construction d'une pouponnière - 1927 (dossier vide) ; Boudoux et Vandendriessche - Construction d'un hall aux cotons - 1930 -

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 300-8 - Route de Guise.

Boudoux - Agrandissement de filature - 1927 ; Ets Vandendriessche - Agrandissement et transformation d'atelier de réparation, 1948 - Construction d'un magasin, 1962 -

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 579 - Rue du Sentier.

Boudoux et Vandendriessche - Agrandissement de l'usine - 1928 ; Vandendriessche - Construction d'un magasin - 1953 -

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 609 - Rue Turbigo.

Ets Vandendriessche et Fils - Vestiaires, magasin et ateliers - 1953 -

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 480 - Rue Turbigo.

-

AD Aisne. Série M ; 10 M 33. Salaires des ouvriers à domicile. Instructions ministérielles. Textile des régions de Bohain et de Saint-Quentin - 1926-1939.

Conflits sociaux dans les Ets Vandendriessche - mars 1937 et novembre 1938 -

AD Aisne. Série M ; 10 M 54. Conventions collectives.

Conflit aux Ets Vandendriessche - 1939 -

AD Aisne. Série P ; 4 P 549 - Matrices cadastrales de Neuville-Saint-Amand.

Folio 122 - Hurstel Frères - Filature et logement patronal -

AD Aisne. Série P ; 4 P 691/11 à 19. Matrices des propriétés mixtes et non bâties - Première série (1827-1883).

Folio 4707 - Hurstel Frères - Filature -

AD Aisne. Série R ; 15 R 1164. Dossier n°5155 - Ets Boudoux & fils.

-

AD Aisne. Série R ; 15 R 1170. Dommages de guerre. Dossier n° 5155 - Boudoux et Fils.

-

AD Aisne. Série R ; 15 R 1240. Dommages de guerre. Dossier n° 5690 - Anatole Vanbeghin.

-

AD Aisne. Série U ; 255 U 171. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

30-06-1909 - Boudoux Frères - Création -

AD Aisne. Série U ; 255 U 178. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

24-05-1921 - Boudoux Frères et Fils - Modification de statuts -

AD Aisne. Série U ; 255 U 182. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

22-12-1922 - Boudoux et Vandendriessche - Cession de parts -

AD Aisne. Série U ; 289 U 126. Tribunal de commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1876 - Société Hurstel Frères, Hamme et Cie - Création ; 1878 - Xavier Hurstel, Hamme et cie - Modification des statuts ; A880 - A. Hamm et Cie - Modification des statuts -

AD Aisne. Série U ; 289 U 127. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1885 - Hamm et Cie - Réduction de commandite ; 1888 - A. Hamm et Cie - Dissolution ; 1889 - Boudoux Frères - Création -

AD Aisne. Série U ; 289 U 131. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1914 et 1919 - Boudoux Frères et Fils - Modification de statuts -

AD Aisne. Série U ; 289 U 132. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1921 - Boudoux Frères et Fils - Modification de statuts -

AD Aisne. Série U ; 289 U 136. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1930 - Boudoux et Vandendriessche - Cession de parts -

AD Aisne. 9409. Industrie - Etudes du Comité d'Etudes et de Liaison Interprofessionnel du Département de l'Aisne - Recensement des industries pour 1960, 1964, 1966 et 1868.

-

AD Aisne. 9410. Industrie - Implantations industrielles de 1964 à 1966 - Mouvement des entreprises : 1960, 1967 à 1969.

-

BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.

années 1890 à 1954

Bibliographie

-

Art et textile picards : St-Quentin, Amiens, Beauvais, Prestige de la qualité et de l'élégance. Paris : Editions Mauranchon-Lamy, 1949.

-

CELEDA. L´industrie du département de l´Aisne au 1er janvier 1977. Saint-Quentin, [1977].

-

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1983. C.R.C.I., [1983].

-

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1988. C.R.C.I., 1988.

-

COMITE D'ACTION DES REGIONS DEVASTEES. L'oeuvre de reconstitution et la solidarité française dans les régions dévastées [en ligne]. Comité d'Action des Régions Dévastées, 1925.

p. 48 -

FIETTE, André. Le Département de l'Aisne : étude géographique et économique. Bordas, 1960.

pp. 234 et 244 -

FIETTE, André. L'Aisne : des terroirs aux territoires. Compagnie européenne de reportage et d'édition, 1995.

p. 201 -

GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS DES INDUSTRIES TEXTILES ET DE L'HABILLEMENT DE L'AISNE. Textil'Aisne un tissu de compétences : l'annuaire 94, 1994.

-

[Nécrologie - Pierre Bénard], in Mémoires de la Société Académique des Sciences, Arts, Belles-Lettres, Agriculture et industrie de Saint-Quentin. 4e série, Tome XIV, années 1899-1900, pp. 501-509.

-

PLOUCHART, Eugène. Le département de l'Aisne à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Coll. Publications locales du Journal de Saint-Quentin - n° 10 - Journal de Saint-Quentin, 1901.

pp. 150-151

Documents figurés

-

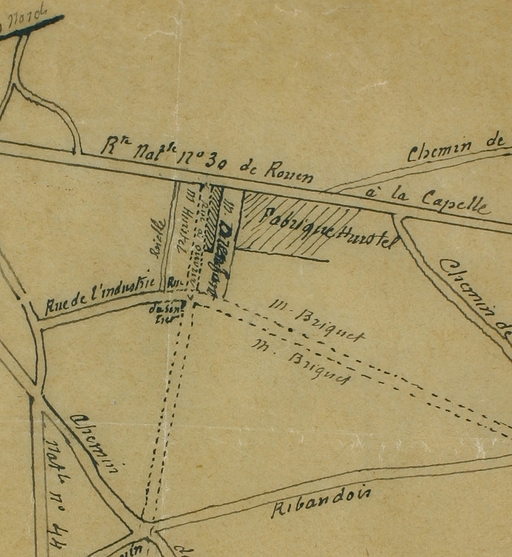

Nouveau plan de Saint-Quentin monumental industriel et commercial. Plan imprimé, 75,5 x 106 cm, [1894], par Schneider (dessinateur), H. Rollet (graveur). (Musée Antoine Lécuyer).

-

Boudoux Frères. Papier à en-tête, 23-04-1922 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1240).

-

[Plan de situation - Communalisation de la rue dite "Cité Ozenfant", future rue Turbigo]. Plan, encre sur calque, 21 x 19 cm, [1882], par Ed. Ozenfant (entrepeneur). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 480 - Rue Turbigo).

-

N° 1 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Plan d'ensemble shématique [état en 1914]. Plan, tirage, 1 : 500, 34 x 45,5 cm, 05-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

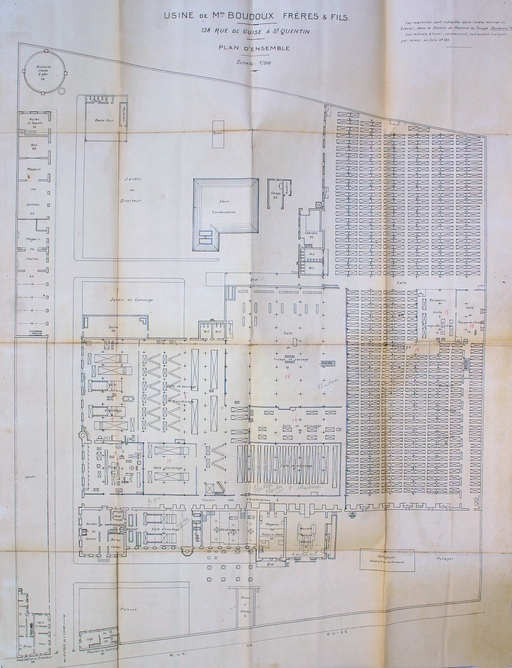

N° 2 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Plan du rez-de-chaussée. Plan, tirage, 1 : 500, 82 x 79 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 3 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Plan du rez-de-chaussée. Plan, tirage, 1 : 500, 81 x 115 cm, 5/05/1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 4 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Plan du rez-de-chaussée des magasins dépôts. Plan, tirage, 1 : 500, 93 x 33,5 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 5 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Habitation du directeur, pavillon du concierge - rez-de-chaussée. Plan, tirage, 1 : 500, 40,5 x 38,5 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 6 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Sous-sol. Plan, tirage, 1 : 500, 21 x 69 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 7 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Sous-sol - Salle des trames en stock. Plan, tirage, 1 : 500, 42 x 50 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 8 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Plan des sous-sols. Plan, tirage, 1 : 500, 84 x 38 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 9 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Premier étage. Plan, tirage, 1 : 500, 1 : 500, 63 x 31 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 10 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Deuxième étage. Plan, tirage, 1 : 500, 1 : 500, 63 x 31 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 11 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Premier étage des magasins. Plan, tirage, 1 : 500, 1 : 500, 73 x 21 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 12 - Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Habitation du directeur. Plan, tirage, 1 : 500, 1 : 500, 59 x 31 cm, 5-05-1919, par Guindez Louis (architecte). (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

Usine de Mrs Boudoux frères & fils - 138 rue de Guise à Saint-Quentin - Plan d'ensemble [état en 1914]. Plan, tirage, 1 : 200, 71 x 98 cm, [années 1920] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

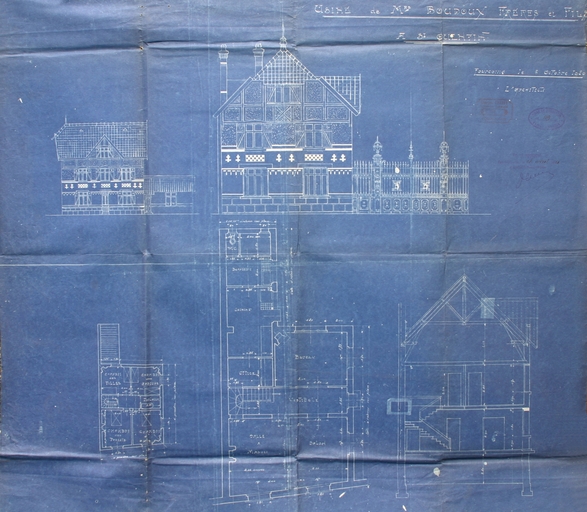

Usine de Mrs Boudoux Frères et Fils à St-Quentin (Aisne) - [logement du directeur]. Plan, tirage, 1 : 50, 80 x 72 cm, 5-10-1920, par Forest Georges (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 300-1 - Route de Guise).

-

Filature La Vermandoise à Saint-Quentin - Façade vers rue de la république - [rue de la Convention]. Plan, tirage, 1 : 50, 153 x 43 cm, 16-12-1924, par Forest Georges (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 300-2 - Route de Guise).

-

Filature La Vermandoise à Saint-Quentin - Agrandissement - Coupe longitudinale - [rue de la Convention]. Plan, tirage, 1 : 100, 74 x 80 cm, 14-11-1924, par Forest Georges (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 300-2 - Route de Guise).

-

Messieurs Boudoux et Vandendriessche industriels - Agrandissement de la filature. Plan, tirage, 1 : 50, 72 x 53 cm, 11-1927, par Laurent Narcisse (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme : Permis de construire - Dossier n° 300-2 - Route de Guise).

-

Vandendriessche et fils - Plan général. Plan, tirage, 1 : 250, 86 x 72 cm, [1947] (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme : Permis de construire - Dossier n° 300-8 - Route de Guise).

-

Etablissements Vandendriessche à Saint-Quentin - Elévation sur rue Turbigo. Plan, tirage, 1 : 100, 28 x 110 cm, 20-08-1953, par Laurent Narcisse (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 609-1 - rue Turbigo).

-

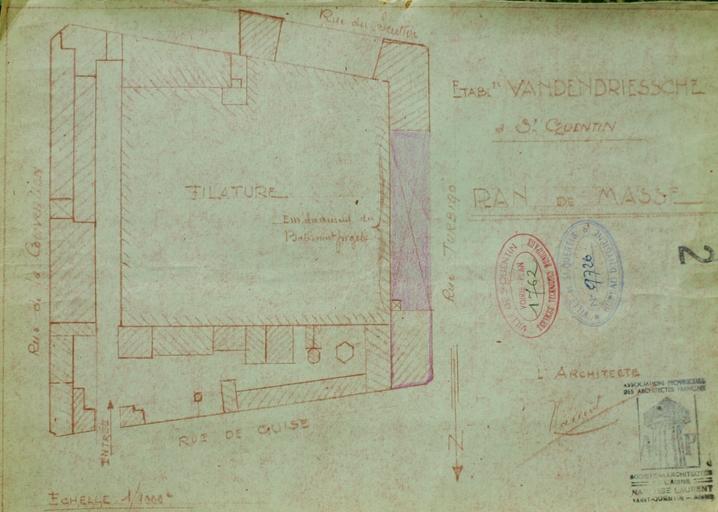

Etablissements Vandendriessche à Saint-Quentin - Plan de masse. Plan, tirage, 1 : 1000, 30 x 22 cm, [1953], par Laurent Narcisse (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 609-1 - rue Turbigo).

-

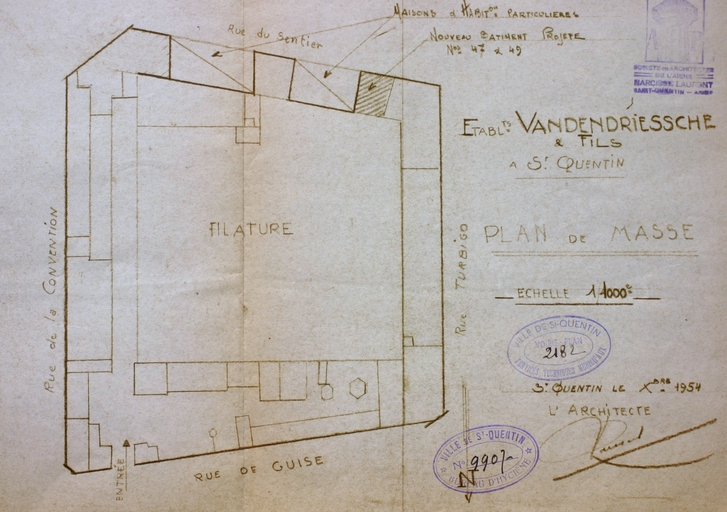

Etablissements Vandendriessche à Saint-Quentin - Plan de masse. Plan, tirage, 1 : 1000, 33,5 x 23,5 cm, 12-1954, par Laurent Narcisse (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 679-2 - Rue du Sentier).

-

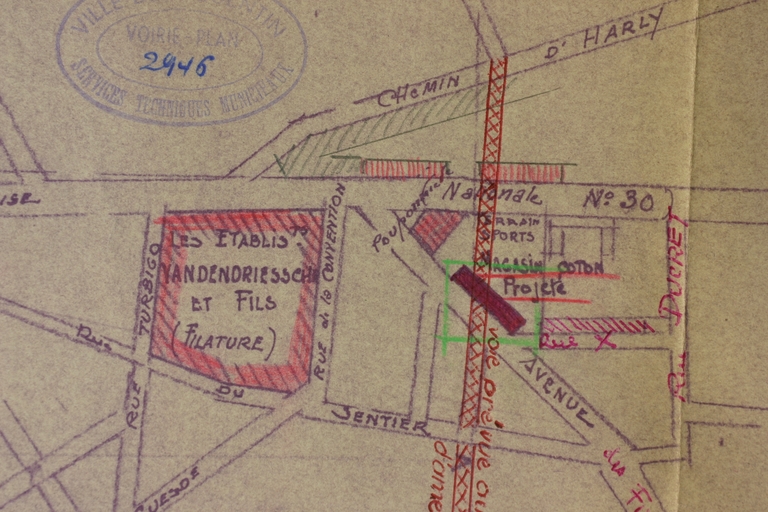

Ville de St-Quentin - Plan de situation. Plan, tirage, 1 : 5000, 31 x 21 cm, 02-1957, par Laurent Narcisse (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 257-3 - Avenue des Fusillés de Fontaine-Notre-Dame).

-

N° 1 - Salle de chaufferie. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 2 - Soutes à charbon. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 3 - Salle de la machine à vapeur. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 6 - Atelier de mécanique. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 7 - Salle de retordage. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 8 - Salle de bobinage et d'ourdissage. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 10 - Salle d'encollage. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 11 - Salle d'encollage et de teinture. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 12 - Salle de lissage et passage. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 13 - Salle de piquage de cartons. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 14 - Salle de tissage. Photograph. pos., n. et b., 23 x 17 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 14 bis - Salle de tissage. Photograph. pos., n. et b., 23 x 17 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 15 - Salle de réception et de visite des tissus, piquage des lisières. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 16 - Salle de découpage. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 17 - Salle des tissus en stock. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 20 - Calorifères. Photograph. pos., n. et b., 12 x 17 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 21 - Bureau central - Ancienne maison d'habitation. Photograph. pos., n. et b., 12 x 13 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

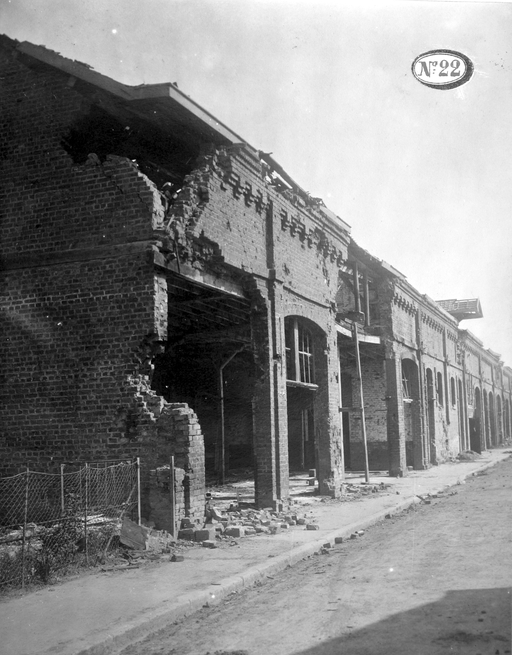

N° 22 - Magasin des chaînes et déchets. Photograph. pos., n. et b., 12 x 15 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 23 - Magasin des bois pour modèles. Photograph. pos., n. et b., 16,5 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 24 - Magasin des huiles et taquets. Photograph. pos., n. et b., 12 x 15 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 25 - Magasin des fontes et cuivres. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 26 - Ancienne cloche à gaz. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 27 - Garage et buanderie. Photograph. pos., n. et b., 12 x 15 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 28 - Serre. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 29 - Maison du directeur. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 31 - Vue générale de l'usine. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

N° 32 - Vue générale de l'usine. Photograph. pos., n. et b., 17 x 12 cm, [1918-1919] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1164).

-

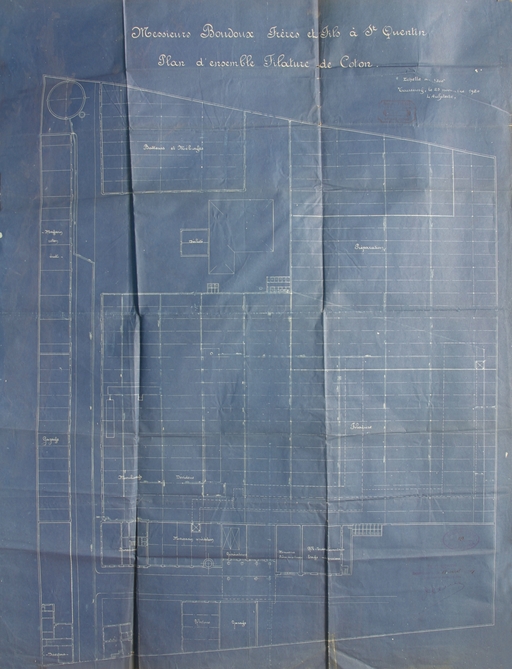

Messieurs Boudoux Frères et Fils à St-Quentin - Plan d'ensemble - Filature de coton [plan de reconstruction]. Plan, tirage, 1 : 200, 70 x 93 cm, 25-11-1920, par Forest Georges (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 300-1 - Route de Guise).

-

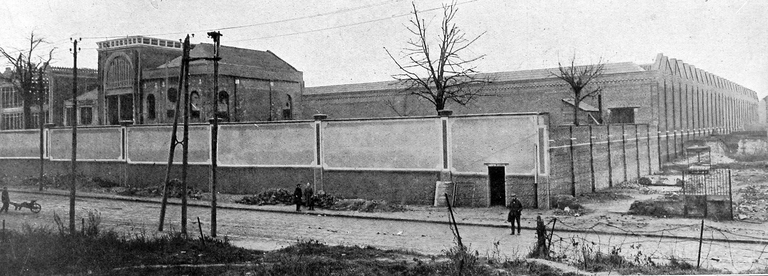

Maison Boudoux frères et fils : deux aspects de la nouvelle usine de Saint-Quentin presqu'entièrement reconstruite [photographie 1]. Impr. photoméc., 23 x 8 cm, [1921]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 49.

-

Maison Boudoux frères et fils : deux aspects de la nouvelle usine de Saint-Quentin presqu'entièrement reconstruite [photographie 2]. Impr. photoméc., 23 x 8 cm, [1921]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 49.

-

Maison Boudoux frères et fils : reconstitution de l'usine de Saint-Quentin. Impr. photoméc., 23 x 14,5 cm, [1921]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 49.

-

[Groupe de femmes et enfants devant les bureaux de l'usine Vandendriessche]. Impr. photoméc., 23 x 17 cm, n.d (BM Saint-Quentin. Fonds local : Coll. Société Industrielle).

-

Les usines V & F - Filature de coton - Rue de Guise. Photogr. pos., n. et b., 18 x 13 cm, [1961-1962], par Lapie (AD Aisne ; 10 Fi Saint-Quentin 10).

Annexes

-

Equipements principaux du tissage Boudoux à la veille de la Première Guerre mondiale

-

Ets Vandendriessche et Fils, 170 rue de Guise, Saint-Quentin

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

Chercheur associé.