Les Ursulines sont installées à Noyon, en 1628, par Gilles de Berry, chanoine de Noyon, curé de Saint-Martin (1611-1629), grand vicaire de l´évêché. Placées sous la conduite de la supérieure Françoise Le Seillier, originaire d´Amiens, les religieuses ont pour vocation d´éduquer et d´instruire gratuitement les jeunes filles.

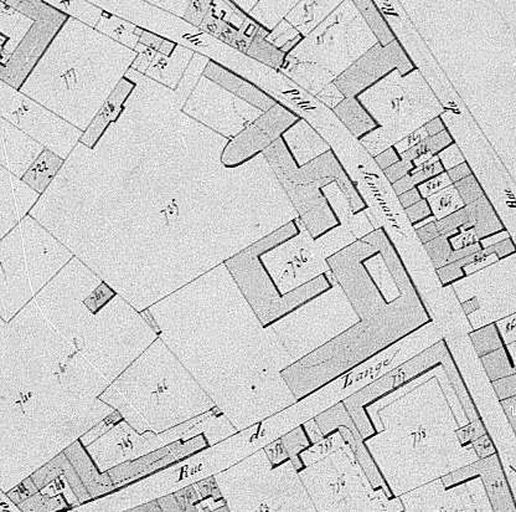

En 1632, elles agrandissent leur propriété en achetant une grange avec jardin (rue de l´Ange), puis le jeu de l´Arc, en 1699, et encore trois maisons dans la même rue, en 1713-1714.

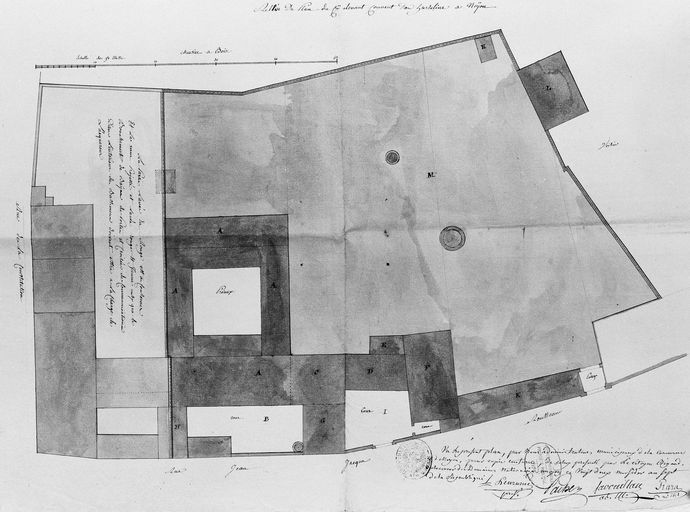

Saisi comme bien national, le couvent est d´abord destiné au casernement du département de l´Oise. Il est alors connu par un plan, dressé en l´an VII par l´ingénieur militaire Pillon, figurant d´un côté le casernement de la place, de l´autre la partie à achever (AD Oise, 1Q II 304). Les bâtiments claustraux furent ensuite affectés au logement de prisonniers espagnols et la chapelle transformée en salpêtrière.

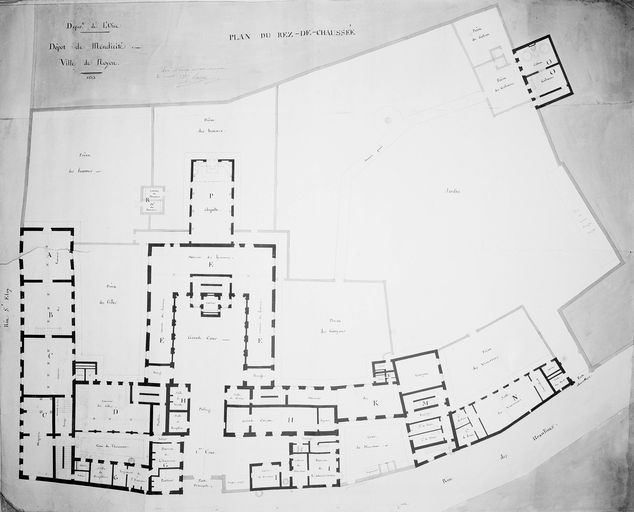

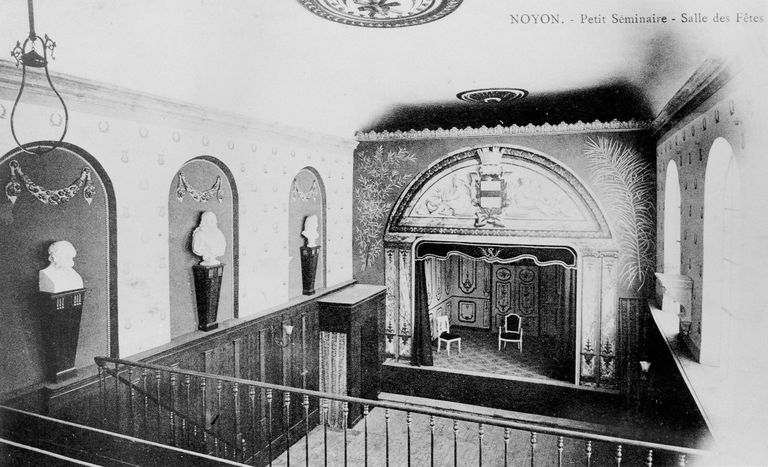

De 1813 à 1820, un dépôt départemental de mendicité fut établi dans les locaux, qui donnaient rue des Ursulines (AN, N II Oise 52). En 1823, le département cède les bâtiments à la ville pour y établir un petit séminaire, en compensation de la perte du siège de l´évêché. Dès 1830, une nouvelle chapelle est construite, transformée plus tard en salle des fêtes.

Le séminaire, cédé à l´évêché en 1866, est agrandi grâce à l´acquisition d´une maison voisine ouvrant sur la rue Saint-Eloi, où sont logés le supérieur et l´économe. L´abbé Billa fait ensuite dresser les plans d´un nouveau petit séminaire. L´ambitieux projet, qui nécessitait un nouvel emplacement, fut abandonné, faute de moyens. Les classes qui longeaient la rue de l´Ange furent démolies en 1872, pour être remplacées par de nouveaux bâtiments construits en 1873, sur les plans de l´architecte D. Dablin, établi à Saint-Quentin et sous la direction de Malizieux (Egret, 1980, Vauchelles, 1907).

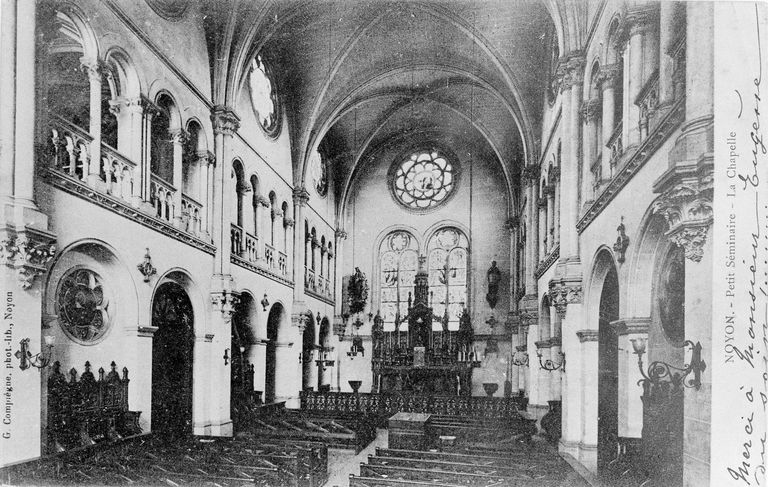

L´importance des souscriptions permit au supérieur de faire rebâtir, sur un plan plus vaste : une chapelle, une salle d´étude, un dortoir, une lingerie et des chambres pour les professeurs. L´architecte amiénois Paul Delfortrie dessina les plans de la chapelle, au décor de laquelle ont contribué plusieurs artistes : le sculpteur amiénois Hesse et les verriers Claudius et Noël Lavergne. La maison Buisine de Lille exécuta le grand autel et les autels latéraux, le confessionnal et les stalles. Les travaux furent exécutés de 1876 à 1878. A cette occasion, le reste du cloître des Ursulines et la grande étude furent détruits, comme l´avait été, dès 1876, l´ancien réfectoire.

Les séminaristes sont expulsés en 1907 et partent pour Pont-Sainte-Maxence (abbaye du Moncel). Un collège fut établi dans les bâtiments, qui subirent une destruction partielle en 1918. Le petit séminaire, qui servit d´internat au lycée, fut entièrement rasé en 1981-1982.

Du couvent des Ursulines, il subsiste un portail d´entrée qui, menacé par l´alignement de la rue, fut démonté en 1929 à l´initiative de l´architecte en chef André Collin, qui n´avait pu obtenir son classement parmi les monuments historiques, demandé en 1926.

Photographe au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Nord-Pas-de-Calais puis Hauts-de-France.