Photographe du service régional de l'Inventaire général Hauts-de-France.

- inventaire topographique, Le Quesnoy centre

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Pays de Mormal

-

Commune

Le Quesnoy

-

Adresse

1 rue du Maréchal-Joffre

,

32 place du Général-Leclerc

-

Cadastre

2024

000 E 02

495 et 786

Rue Joffre : 495

Place Général Leclerc : 786 ;

1897

E

470 et 859

Rue Joffre : 859

Place Général Leclerc : 470 ;

1817

E

375 et 683

Rue Joffre : 683

Place Général Leclerc : 375

-

Dénominationscorps de garde, établissement financier, syndicat d'initiative

-

Précision dénominationcentre des impôts, office de tourisme

-

Destinationsimmeuble de bureaux

Les corps de garde abritent les troupes chargées de la surveillance des points sensibles de la place-forte, en particulier les portes d'accès à la ville. Dans la plupart des cas, on y trouve une chambre commune pour la troupe, une chambre individuelle pour l'officier et parfois une prison. Dans les modèles fournis par Vauban (ceux que l'on retrouve au Quesnoy), ce sont des bâtiments d'un seul niveau dont la façade principale est précédée d'une galerie couverte (Truttmann, 1976). Ils sont souvent plus proches de l'architecture locale que les autres bâtiments militaires, en particulier en ce qui concerne les matériaux et la forme de la toiture.

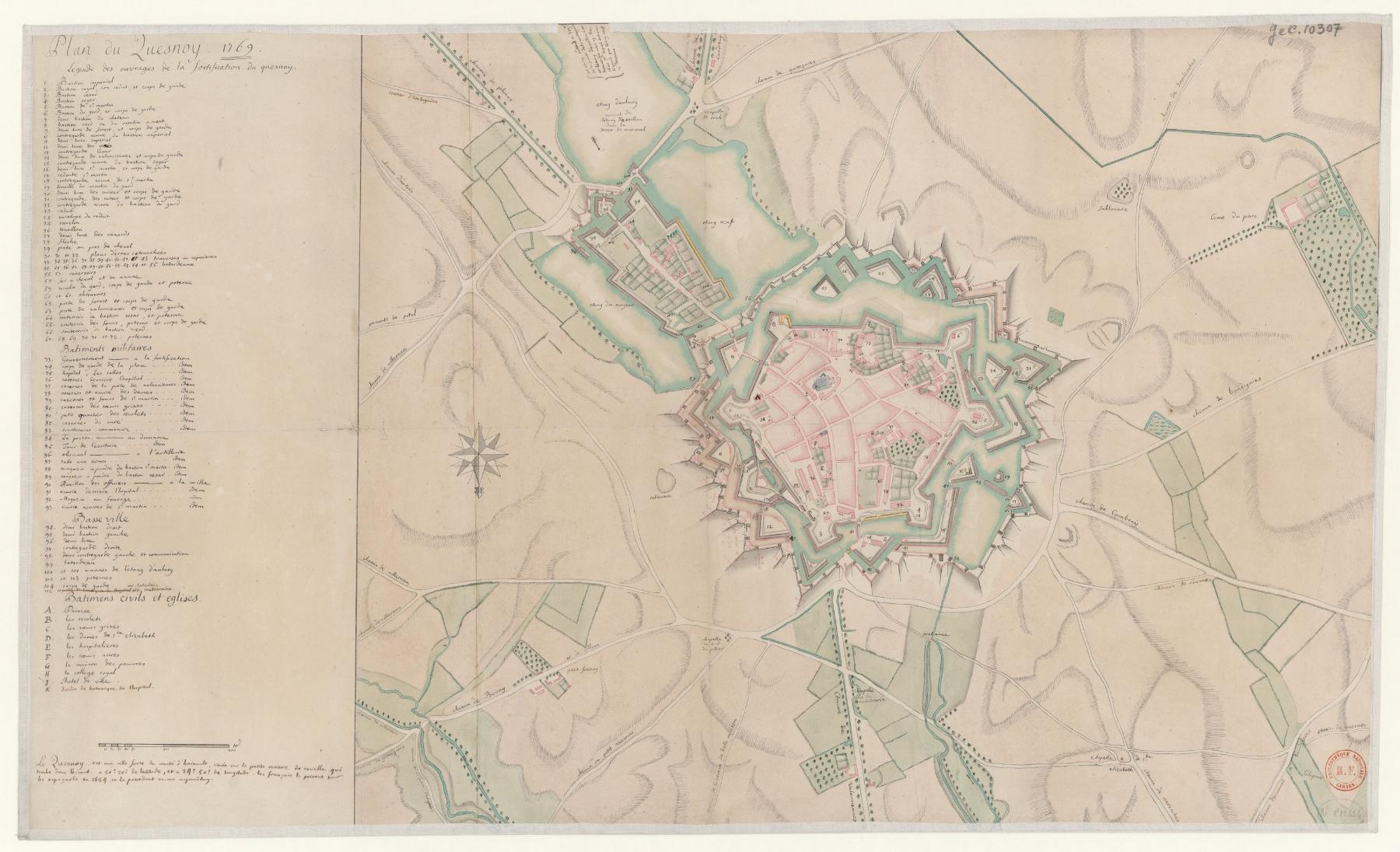

Le Quesnoy a possédé de nombreux corps de garde. Leur nombre - et sans doute leur importance en terme de capacité d'accueil des soldats et d'emprise au sol -, ont varié au fil du temps en fonction de l'évolution de l'importance militaire de la place et de la modification des portes dans les remparts. Ainsi, la légende du plan de 1794 conservé aux AD Nord (66J1720, ill.) liste sept corps de garde, tous construits entre 1740 et 1750 (état des bâtiments militaires de 1793, AD Nord, 66J1722) mais seuls quatre figuraient sur celle du plan de 1792 conservé à la BNF. Momentanément cédés à la ville, ils ont été repris par l''armée en 1818 et ne sont redevenus civils qu'au moment de la démilitarisation définitive de la place en 1901.

Il en reste deux aujourd'hui.

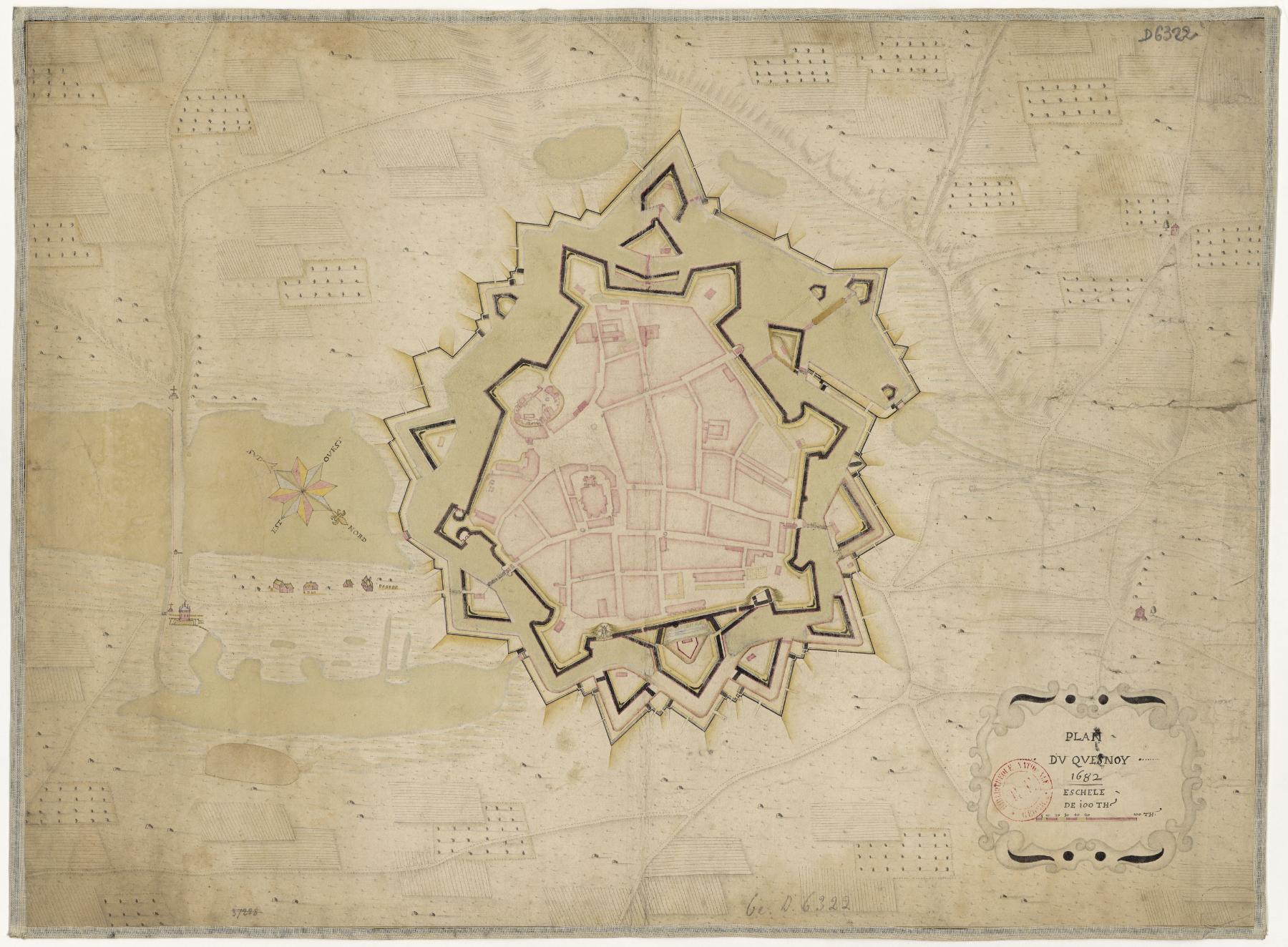

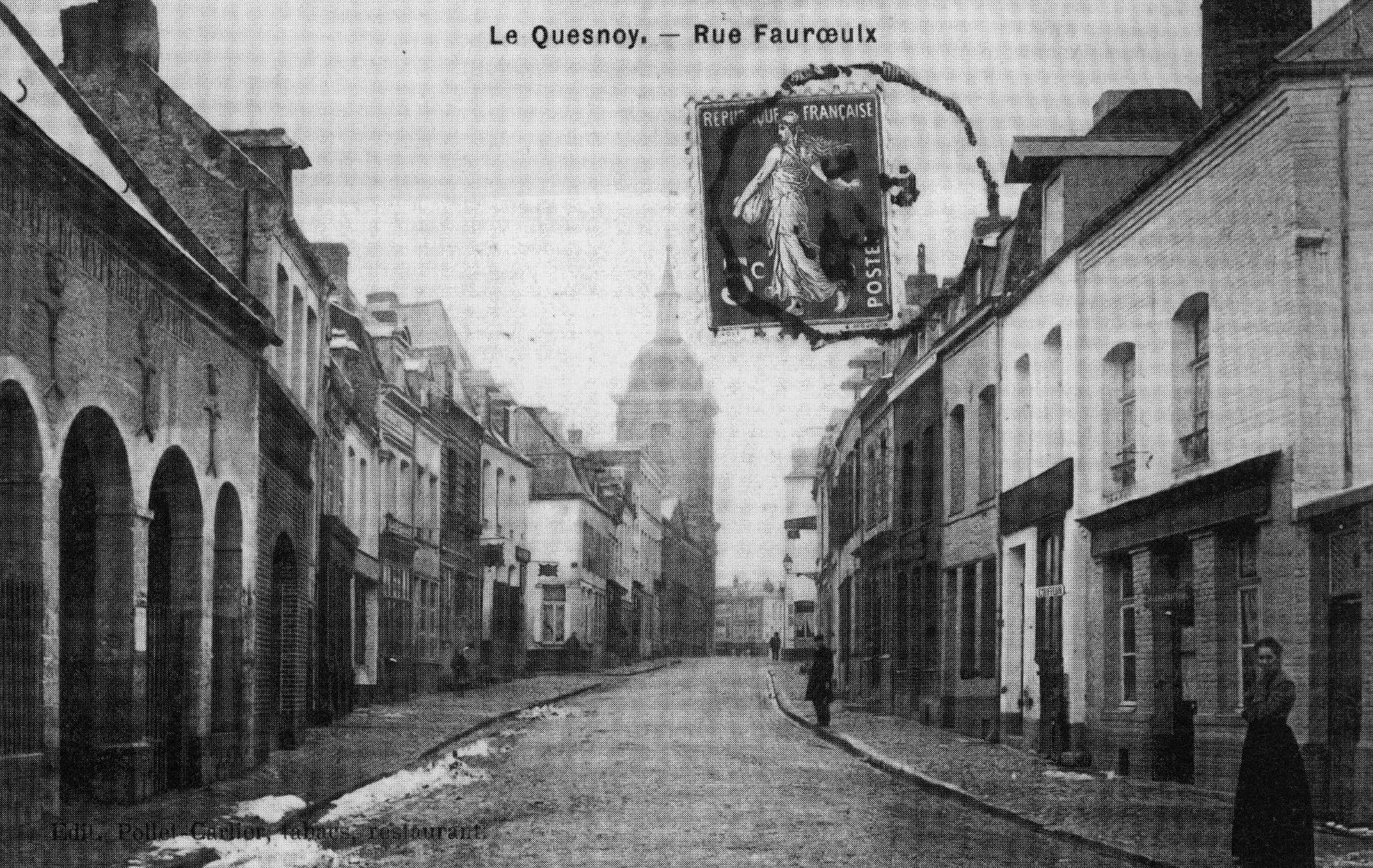

Le corps de garde Faurœulx

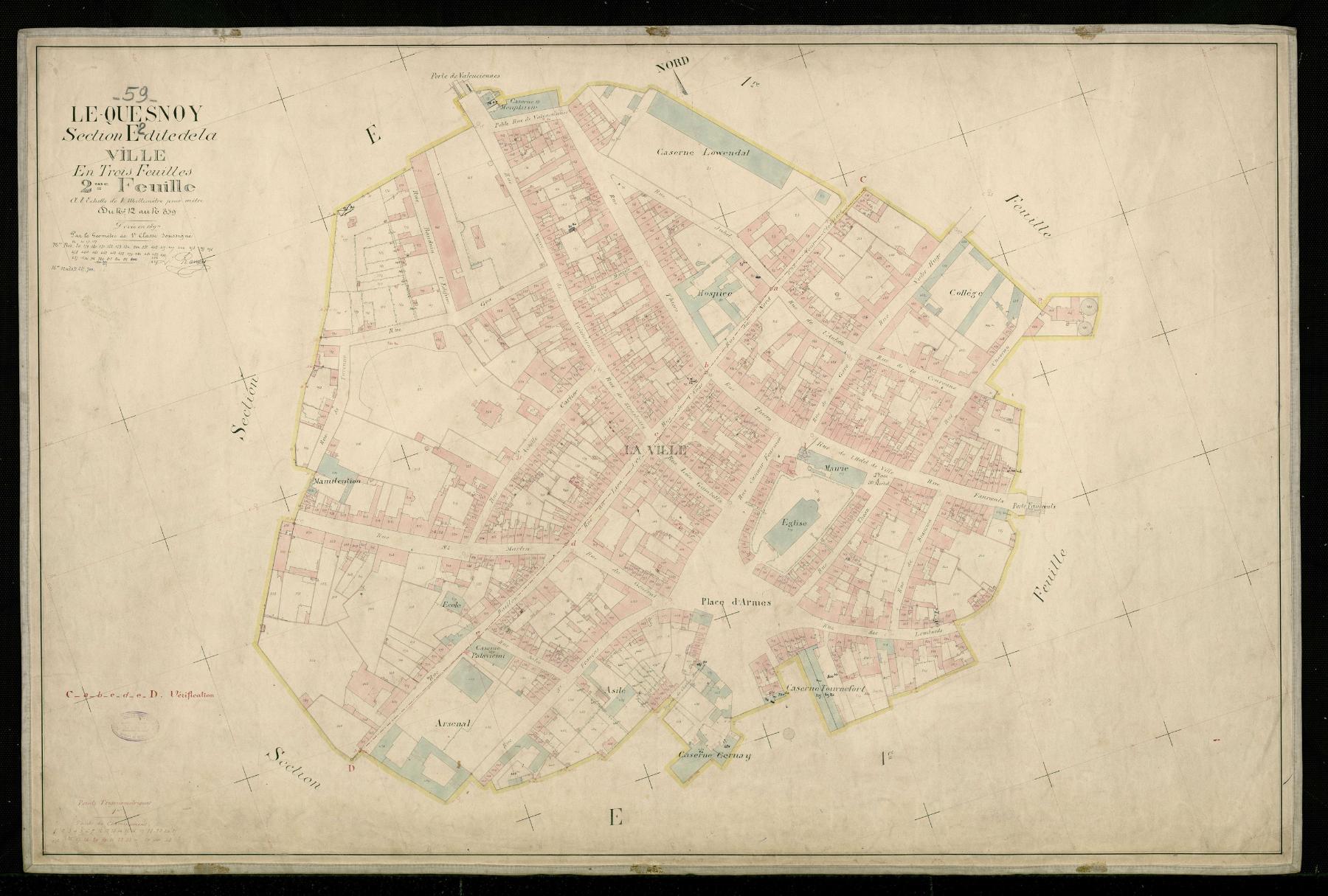

Le plus ancien, qui apparait sur le plan de 1682 (ill.) est celui qui est situé à l'extrémité de l'actuelle rue Joffre. Le Mémoire sur la place du Quesnoy établi en 1846 date sa construction de 1748. Il s'agit probablement de la date à laquelle il est transformé en "corps de garde de type Vauban". Sur le plan de 1769 (ill.), il porte le numéro 62 et s'appelle "corps de garde de Forest". Le nom est identique sur le plan de 1792, mais le numéro qui le désigne est le 28. Ce n'est que sur le plan de 1794 (ill.) qu'il prend le nom de Fauroeulx. Il est toujours visible sur le cadastre de 1897 (ill.) et sur le plan dressé en 1921 (ill.) faisant l'état de la ville du Quesnoy après la Première Guerre mondiale. Des cartes postales antérieures à la Première Guerre montrent un bâtiment conforme en tous points au modèle de Vauban, d'un seul niveau précédé d'une galerie formée de quatre arches en plein cintre. Il était couvert par une toiture à longs pans et pignons débordants. Il ne semble pas que le mur pignon ait été percé d'ouvertures. Les destructions de la Première Guerre ont touché essentiellement la toiture. La description fournie dans le procès verbal établi en 1921 lors de la remise des bâtiments militaires à la ville du Quesnoy (AD Nord, 66J1834), elle est ainsi formulée : "Bâtiment à rez-de-chaussée et grenier, construit en maçonnerie de briques, piliers en moellons smillés, charpente en bois. Couverture détériorée par le bombardement."

Une carte postale des années 1960 montre un bâtiment identique à ce qu'il est aujourd'hui : un unique niveau couvert par un toit-terrasse est précédé d'une galerie formée de quatre arches en plein cintre reposant sur des piles. L'ensemble du bâtiment est couronné par un entablement massif reposant sur de gros culots géométriques et surmonté, au-dessus des deux travées centrales, par un fronton.

La toiture terrasse et les formes géométriques que l'on retrouve sur les consoles typiques des années 1930 et la similitude des décors portés avec ceux présents sur le théâtre (refait en 1928), en particulier la frise de postes feuillagés présente sur l'attique, ainsi que les nombreuses références à l'architecture classique comme le fronton, laissent penser que le corps de garde a été reconstruit à la même période que le théâtre.

Entre sa reconstruction vers 1920 et jusqu'en 1975, le bâtiment a accueilli les bains-douches municipaux (Deudon, p.97). En 1987, le bâtiment est restauré et l'intérieur est transformé pour accueillir l'office du tourisme.

Le corps de garde de la place

Le second corps de garde, situé sur l'actuelle place du Général-Leclerc n'apparait pas sur les cartes avant 1769. Il porte le numéro 74 et s'appelle le "corps de garde de la place". L'état des bâtiments militaires de 1798 (AD Nord, 66J1722) indique qu'il a été construit en 1741 et qu'il "est en bon état, [car] il a été réparé en l'an 3 [1795]".

Sur une carte postale antérieure à la Première Guerre mondiale (ill.), le bâtiment à un étage était surmonté d'une toiture brisée avec un bourseau marqué. Le brisis était percé de petites lucarnes capucines. Une galerie de six arches en plein cintre précédait la façade principale mais la façade latérale était aveugle.

Aucune vue datant de l'entre-deux guerres n'ayant été retrouvée à ce jour, il est difficile de savoir à la fois si le corps de garde a été touché pendant les conflits et comment il a, ou aurait été, reconstruit. Des vues de la place prises à la fin des années soixante montrent un bâtiment identique à celui d'avant la Première Guerre en termes d'élévation et de toiture, mais avec un mur latéral percé de trois baies. Le corps de garde a été détruit par un incendie en 1961 (Deudon, p.69). L'étude des vues aériennes de l'IGN permet de dater la surélévation du bâtiment et sa transformation en centre des impôts ente 1970 et 1977. C'est l'entreprise Désertot qui a été chargée des travaux.

-

Période(s)

- Principale : milieu 17e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Berger-Désertot (1912 - 1973)Berger-DésertotCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

La société est fondée en 1921 par Henri-Étienne Désertot et Antoine Berger. Le premier est originaire de Beaune où il était exploitant d'une carrière de pierre calcaire et le second de Lyon. Tous deux arrivent au Quesnoy au moment de la Première reconstruction. Les deux beaux-frères fondent leur entreprise en 1921, sous le nom d'Entreprise Berger-Désertot, et commencent par travailler à la reconstruction des ouvrages d'art de la SNCF dans les zones détruites par la guerre. Ils ont sans doute participé à la reconstruction du Quesnoy, mais sans qu'il soit possible de leur attribuer avec précision des œuvres réalisées.

Avant la Seconde Guerre mondiale, Maxime (le fils d'Henri-Étienne) évolue comme joueur de football professionnel dans les clubs de Valenciennes, puis Lille et en équipe de France B. En 1946, il reprend la direction de l'entreprise et participe activement à la reconstruction du Quesnoy. Dans les années 1970, l'entreprise a construit les immeubles d'habitation de la gendarmerie ainsi que les étages supérieurs du corps de l'ancien corps de garde de la place du général Leclerc.

À la mort de Maxime, en 1973, l'entreprise est reprise par son fils Jean-Luc. Elle a cessé son activité en 1978.

De la fin de la guerre à sa fermeture, elle a compté environ 65 salariés et intervenait pour tous corps d'état sauf les toitures et la vitrerie.

(Informations recueillies en mars 2025 auprès de Jean-Luc Désertot, fils de Maxime Désertot)

-

Auteur :

Le corps de garde Faurœulx, actuellement office de tourisme

Le bâtiment est situé à l'entrée de l'actuelle rue du Maréchal Joffre, à proximité des remparts dont il n'est séparé que par un petit chemin. Situé à l'extrémité du rang, il est jointif avec le bâtiment situé à sa droite, à front de rue et dans l'alignement du rang.

Il compte un seul niveau, couvert par une toiture-terrasse en béton. La façade principale s'ouvre sur la rue par quatre arches en plein cintre tandis que la façade latérale est percée d'une porte en plein cintre encadrée par deux baies rectangulaires. L'ensemble de la façade est couronné par un entablement décoré d'une frise de postes et reposant sur des culots composés d'un emboitement de bandeaux chanfreinés, placés dans l'intervalle entre les arcs. Les deux arcs centraux sont en plus surmontés d'un culot cubique décoré d'un ove. Au-dessus des deux arches centrales, un peu plus larges et un peu plus hautes que les latérales, un petit fronton curviligne achève l'élévation.

Les murs sont en maçonnerie de brique, avec une chaine harpée en calcaire à l'angle gauche de la façade principale. Les piles soutenant les arcs et les sommiers des arcs sont en grès, ainsi qu'une partie du soubassement. La façade latérale est enduite, tout comme la partie de mur entre les arcs et l'entablement sur la façade principale. L'arc des baies est en brique, surmonté d'une archivolte interrompue par une agrafe en forme de console. Un écusson aux armes de la ville occupe l'entraxe entre les deux arches centrales. Le fronton porte le texte "Maison du tourisme et de l'artisanat" dans une table saillante.

Sur la façade latérale, les pieds-droits de la porte portent un décor de maçonnerie en pierre de taille. Le reste de la baie est identique à celles de la façade principale. Elle est surmontée d'une table portant le mot "Entrée", dont les angles s'achèvent par des gouttes géométriques.

Le corps de garde de la place, actuellement centre des impôts

Il est situé sur le côté est la place De Gaulle, à l'angle de la place et de la rue qui mène à la porterie de l'ancien château comtal. Il est aligné avec les immeubles voisins.

De plan rectangulaire, il est couvert par une toiture débordante à longs pans et croupes en zinc. Il compte deux étages carrés et un étage d'attique, venus coiffer le corps de garde d'origine dont la structure n'a pas été modifiée. La séparation entre chaque partie de la façade (premier niveau, étages carrés et étage d'attique) est matérialisée par une corniche en béton. La façade principale compte six travées, la façade latérale trois avec une partie de mur nu. L'angle entre les deux façades est souligné, au premier niveau, par une chaîne harpée en grès. Hormis les arches de la façade principale, toutes les baies du bâtiment sont verticales et couvertes par un linteau. Elles sont séparées par un trumeau en brique. L'enduit béton utilisé pour les pleins-de-travées couvre également le mur de l'étage d'attique.

Sur la façade principale, les six arches en plein cintre des portes-fenêtres et garde-corps s'appuyent sur des piles en grès. Les cintres, interrompus par une agrafe et soulignés par un large bandeau en enduit blanc, reposent sur un chapiteau dorique sans échine. Les écoinçons sont en brique. Trois des baies sont fermées par une allège en moellons de grès et une fenêtre cintrée à deux vantaux et imposte. Les trois autres baies sont occupées par une porte bâtarde en fer.

-

Murs

- brique maçonnerie enduit partiel

- grès moyen appareil

- calcaire moyen appareil

-

Toitsbéton en couverture, zinc en couverture

-

Étagesrez-de-chaussée

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- terrasse

- toit à longs pans croupe

-

Techniques

- maçonnerie

-

Représentations

- postes

- armoiries

-

Précision représentations

frise de postes sur l'entablement

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Nord : 66J1722

AD Nord. Série J, Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 ; Sous-série 66, Archives de la direction régionale du Génie de Lille ; 66J1720 à 66J1722, Fortifications et bâtiments militaires - Sous-direction de Valenciennes - place du Quesnoy. Mémoire raisonné sur l'état de situation de la place du Quesnoy considérée dans tous ses établissements, 6ème année républicaine - 20 brumaire.

-

AD Nord : 66J1725

AD Nord. Série J, Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 ; Sous-série 66, Archives de la direction régionale du Génie de Lille ; 66J1720 à 66J1725. Mémoire sur la place du Quesnoy, rédigé en exécution de l'article 42 de l'instruction du 22 mars 1842 sur la rédaction des projets dans les places, 1846.

-

AD Nord : 66J1834

AD Nord. Série J, Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 ; Sous-série 66, Archives de la direction régionale du Génie de Lille ; 66J1720 à 1874 : ville du Quesnoy ; 66J1834 : Direction du génie - Direction de Maubeuge - Chefferie de Valenciennes. Procès verbal de remise à la ville du Quesnoy des bâtiments militaires de la place lui appartenant en nue propriété, 1921.

Bibliographie

-

DEUDON, Jean-Marie. Mémoire en images : Le Quesnoy. Saint-Cyr-sur-Loire : Éditions Alain Sutton, 2006, 128 p.

-

TRUTTMANN, Philippe. Fortifications, architecture et urbanisme aux XVIIe et XVIIIe siècle : essai sur l'œuvre artistique et technique des ingénieurs militaires de Louis XIV et Louis XV. Thionville : Service culturel de la ville de Thionville, 1976. (collection Études historiques, n°32).

Documents figurés

-

BNF-Gallica : btv1b8445244k

Plan du Quesnoy, dressé en 1682 (BNF-Gallica ; btv1b8445244k).

-

BNF-Gallica : btv1b531002939

Plan du Quesnoy - légende des ouvrages de la fortification du Quesnoy, [s. n.], 1787 (BNF-Gallica ; btv1b531002939).

-

AD Nord : 66J1720

Plan du Quesnoy, 3ème année républicaine, [1794] (AD Nord. Série J ; Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 : Sous-série 66 : 66J1720 à 1874 : ville du Quesnoy).

-

AD Nord : P31-761

Le Quesnoy, plan cadastral napoléonien de 1897. Section dite de la ville, en trois feuilles, 2ème feuille (AD Nord ; P31-761).

-

AD Nord : 50Fi2285

Le Quesnoy - Commune du Quesnoy - Aménagement et extensions de la ville - Etat actuel - Plan, par A. Guyomard, ingénieur-géomètre agréé à Lille, le 6 août 1921 (AD Nord ; Fi - Provenances diverses : plans concernant le département du Nord, 1581-1922 ; 50Fi2285).

-

AD Nord : 5Fi13

Le Quesnoy - Le corps de garde, la place, carte postale, J. Delbreuve, imprimeur, Le Quesnoy [s. d.] (AD Nord, 5Fi13).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.