Chercheuse-stagiaire au service régional de l'Inventaire (novembre 2024-avril 2025).

- inventaire topographique, canton de Cassel

-

Volto-Jourdan DelphineVolto-Jourdan DelphineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France depuis 2021.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes de Flandre Intérieure-Cœur de Flandre Agglo - Hazebrouck

-

Commune

Ochtezeele

-

Adresse

rue Principale

-

Cadastre

2025

B

222

-

Précisions

-

Dénominationséglise paroissiale

-

Genrede catholiques

-

VocablesSaint-Omer

-

Parties constituantes non étudiéessacristie

XIIe siècle

D’après Roger Rodière et Philippe Seydoux, les parties de la façade occidentale de l’église d’Ochtezeele construite en opus incertum, c’est-à-dire en grès ferrugineux local, remontent au XIIe siècle (RODIÈRE, 1936 et SEYDOUX, 2012). Selon Ernest Lotthé, elles correspondent à un oratoire primitif caractérisé par un vaisseau central flanqué de bas-côtés et terminé par une tour située au niveau du chevet (LOTTHÉ, 1940). On voit encore les vestiges du vaisseau central et du bas-côté sud. La tour actuelle, située sur le vaisseau central, aurait pour origine cet édifice primitif du XIIe siècle (ibid.).

XV-XVI-XVIIe siècles

La partie la plus large du vaisseau sud est datable de 1541. En effet, les fenêtres de cette partie de l’édifice sont surmontées d'un rouleau d'archivolte reposant sur des culots sculptés en pierre. L’un de ces culots est gravé avec cette date portée. De plus, les décors végétaux et anthropomorphes de ces culots, ainsi que le réseau de l’une des fenêtres, décoré de soufflets, sont typiques de l’architecture gothique flamboyante, style encore pratiqué à cette date. Les baies du vaisseau central, au niveau du chevet, comportent les mêmes rouleaux d'archivolte reposant sur des culots sculptés. On peut supposer que le réseau date de la même époque. Toutefois, la fenêtre qui se trouve sur le mur occidental de la partie large du vaisseau sud est composée de deux lancettes en plein cintre, et surmontée de deux mouchettes. Malgré un vocabulaire décoratif qui reprend des éléments du style gothique flamboyant, ce réseau semble bien plus tardif.

Le bas-côté nord de l’édifice primitif est remplacé à une date incertaine par un vaisseau aussi large et haut que le vaisseau central. Plusieurs dates sont possibles. Selon Ernest Lotthé, le collatéral nord a été reconstruit après la Révolte des Gueux en 1566 (ibid.). Philippe Seydoux fait remarquer que le seigneur d’Ochtezeele adresse une requête aux archiducs pour lever une taxe pendant 12 ans, dont les bénéfices serviraient à son église "très nécessiteuse" après la Révolte des Gueux (De Coussemaker 1888). Ainsi, cet argent a pu servir à la reconstruction de l’église, soit déjà commencée, soit future. Il est aussi possible que l’église ait déjà été agrandie auparavant, au cours des XVe et XVIe siècles.

D’après Philippe Seydoux, l’église est fermée en 1688 à cause de son mauvais état, notamment causé par les guerres. Selon lui, la partie supérieure de la façade occidentale construite en brique jaune daterait du XVIIe siècle. Mais une photographie, vraisemblablement datée du milieu du XXe siècle, prouve que la partie supérieure de ce pignon n’a pas toujours été uniforme. En effet, avant cette date, le pignon était à la fois composé de briques jaunes et rouges, et si une récente restauration récente unifié le mur, la délimitation est nette sur ce cliché entre le mur de grès et l’ajout en brique (cf. lien web). Toutefois, il est possible que le rehaussement du mur date bien du XVIIe siècle : le portail est surmonté d’une baie en arc brisé formée par des briques jaunes, elle a donc probablement été percée dans la façade de l’édifice primitif lors de la reconstruction du pignon en briques jaunes et rouges. Cette baie a été murée en brique rouge plus tardivement.

XVIIIe siècle

Une date portée "1776" située sur le soubassement du vaisseau sud, au niveau du chevet, indique une période de travaux à cette date. Toutefois, les sources archivistiques ne permettent pas de déterminer son type ni son ampleur (simple restauration, ou construction). Cette date pose question : l'autre date portée au niveau du chevet du vaisseau sud: "1541", correspond à la forme du réseau flamboyant de la fenêtre. Il est donc possible que la date de 1776 ne renvoie que vers une restauration, ou à une reprise du soubassement. Cela peut aussi correspondre à la construction de l’ancienne sacristie, qui se trouvait à cet endroit jusqu’au XXe siècle. La date portée de 1776 se serait située alors à l’intérieur de l'édifice.

D’après Monsieur Tible, dans le Bulletin du Comité flamand de France de 1904, l’église d’Ochtezeele est désaffectée et fermée en 1794, puis est affectée aux activités d'une société populaire (Tible, 1904).

XIXe siècle

Entre 1809 et 1810, la toiture de l’église, originellement en chaume, est remplacée par des ardoises. Le devis dressé par l’architecte Gervais le 10 août 1809 ne mentionne que des travaux situés au niveau de la nef, mais le procès-verbal de réception définitive des travaux indique que la proportion d’ardoises utilisées par l’entrepreneur Antoine Allebonde est supérieure à ce qui a été estimé dans le devis (AD Nord : 2 O 444/14). Comme aucune autre archive postérieure concernant des travaux d’entretien de la toiture ne mentionne de couverture en paille, on peut supposer que les travaux ont concerné la totalité de la toiture de l’église (AD Nord : 2 O 444/15, 2 O 444/16, 2 O 444/17, 2 O 444/67).

Fermée après la Révolution, l’église est d’abord rétablie comme chapelle le 3 janvier 1813, d’après Monsieur Tible (1904). Puis elle est rouverte en tant que succursale le 17 janvier 1821 par ordonnance du Roi.

Entre 1823 et 1827, la toiture d’ardoises est presque entièrement renouvelée. Les travaux sont réalisés par Monsieur Cambié (AD Nord : 2 O 444/16).

En mars 1889, des ouvriers qui travaillent au niveau de la tour de l’église observent que le sommier principal sur lequel repose la tour de l’église est complètement vermoulu. D’après le devis dressé par l’architecte Vandenbulcke le 28 mars 1889, la charpente en chêne de la flèche est démontée et refaite. Le certificat de réception définitive des travaux, exécutés par Auguste Cordein, est signé le 10 août 1889 (AD Nord : 2 O 444/18).

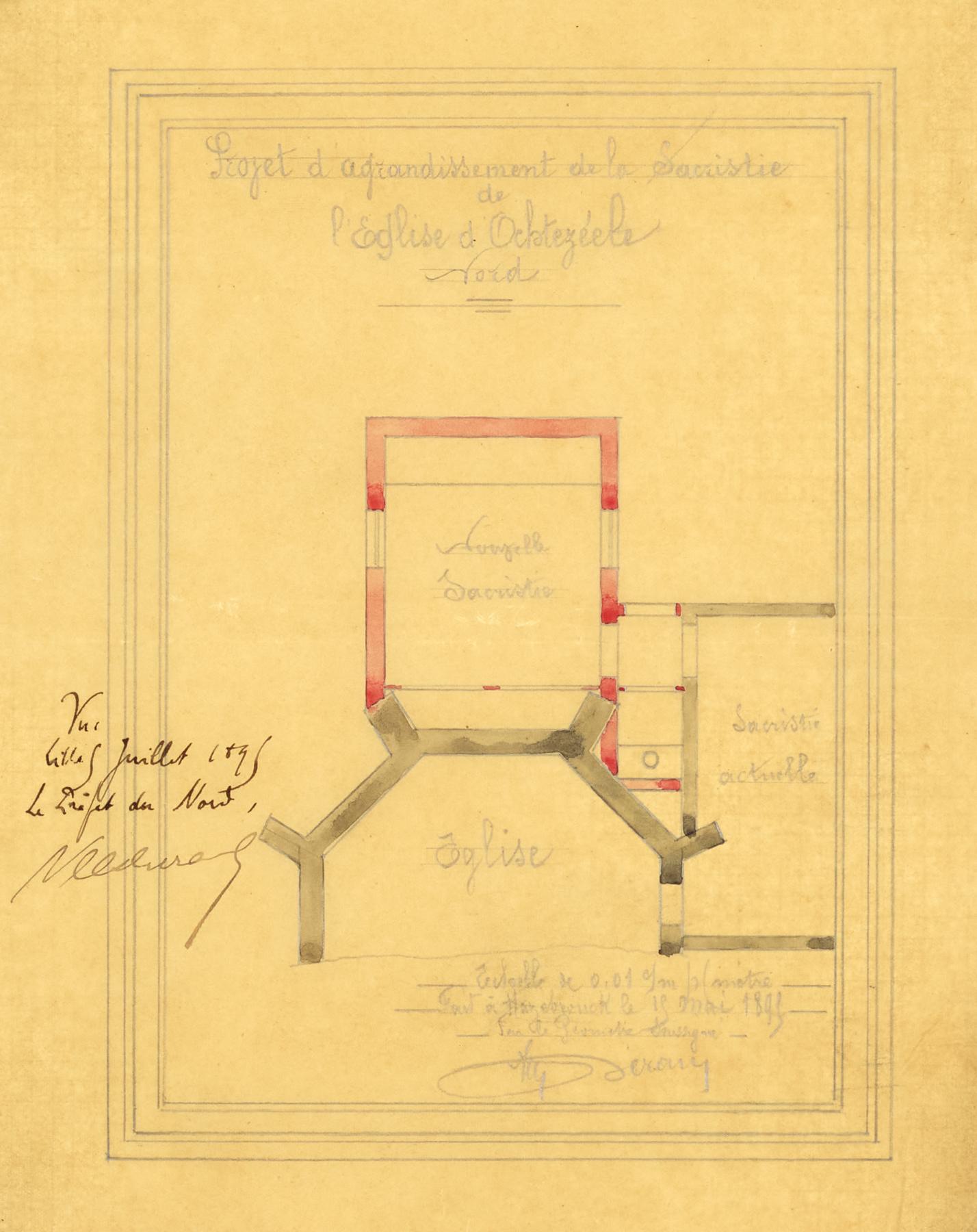

En 1895, une annexe à la sacristie est construite par Jules Deram, architecte à Hazebrouck. Elle est placée à l’est du vaisseau central du chœur et communique avec la sacristie ancienne. Un plan du projet est dessiné le 15 mai 1895 par cet architecte. Le devis, daté du même jour que le plan, indique que l’annexe est construite en brique et couverte en zinc. Elle est éclairée par deux fenêtres à meneaux et carrelée avec de la céramique (AD Nord : 2 O 444/19). Sur le plan dessiné pour la construction de cette sacristie, une seule fenêtre était prévue de chaque côté. Ce plan comporte cependant des erreurs. En effet, l’abside du collatéral sud n’est pas dessinée et l’ancienne sacristie semble être trop longue (AD Nord : 2 O 444/20) : accolée à cette abside, elle bouchait partiellement une fenêtre, c’est pourquoi celle-ci est aujourd’hui partiellement murée.

XXe siècle

Au cours du XXe siècle, l’église d’Ochtezeele a connu une campagne de travaux dont l’ampleur est connue grâce à des photographies anciennes, prises lors de l’inscription de l’église aux Monuments Historiques en 1948 (cf. Lien web). Ces documents témoignent d’un état de l’église avant ces travaux. On peut y voir que la partie supérieure du pignon du vaisseau central qui donne sur la façade occidentale, actuellement en brique jaune, a été reconstruite avec ce même matériau. En effet, avant les travaux, ce pan de mur était construit à la fois en brique jaune et en brique rouge (AD Nord : 2 O 444/20). Le soubassement du vaisseau septentrional a quant à lui été élargi pour créer un larmier. Cela a entrainé l’agrandissement des appuis de fenêtres. La toiture de la sacristie actuelle a été changée. À l’origine, elle comportait quatre versants qui semblaient couverts d’ardoise (cf. lien web : AP15R017637). Elle est visible sur une photographie (cf. lien web : AP15R017639) et se trouve également dessinée sur un plan de la sacristie (AD Nord : 2 O 444/20) en 1895. Aujourd’hui, elle n’existe plus. Elle a donc été détruite après la prise de cette photographie.

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle , daté par travaux historiques , (incertitude)

- Secondaire : 2e quart 16e siècle , porte la date

- Secondaire : 4e quart 18e siècle , porte la date

-

Dates

- 1541, porte la date

- 1776, porte la date

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Vandenbulcke Adolphearchitecte attribution par sourceVandenbulcke AdolpheCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Cordein Augusteentrepreneur attribution par sourceCordein AugusteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Travaux à l'église communale Saint-Omer en 1889.

- Auteur : architecte départemental attribution par source

-

Auteur :

L’église d’Ochtezeele est située en bordure du cimetière, sur la rue principale de la commune et elle est séparée du reste du village par la rivière Peene Becque.

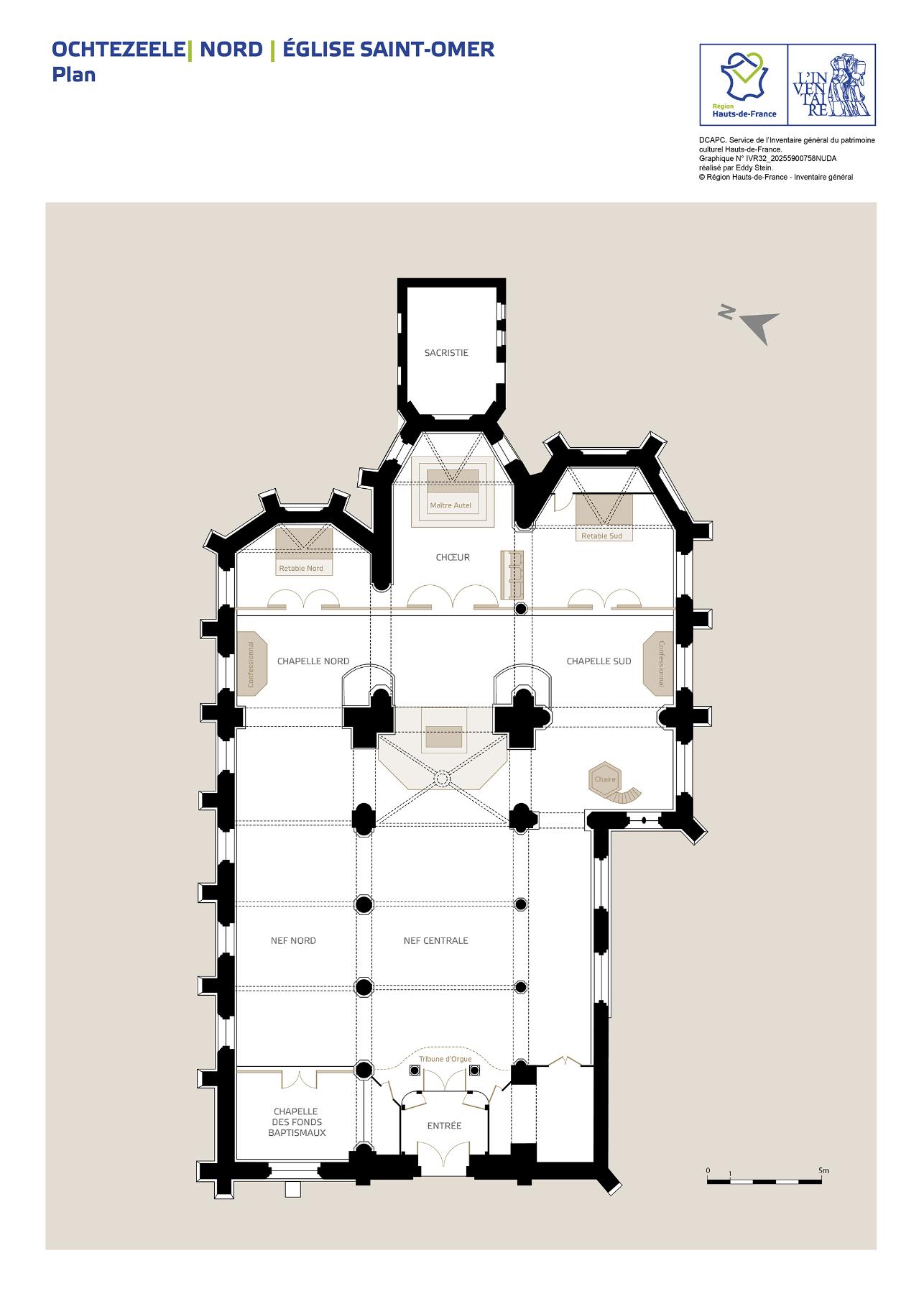

L’église est orientée traditionnellement vers l’est. Elle est composée de trois vaisseaux et de six travées. Ses transformations au fil des siècles lui donnent aujourd’hui un plan original. Ses trois vaisseaux ont des dimensions similaires, ce qui la rapproche d’une église-halle, forme typique de la Flandre française. Cependant, le collatéral sud est composé de deux parties de largeur différentes, dues à leurs dates de constructions différentes. Sa partie occidentale est peu large et basse, tandis que sa partie orientale a une largeur et une hauteur similaires aux autre vaisseaux de l’église. Les trois vaisseaux, plus ou moins longs à l’est, sont terminés par des absides à pans coupés.

Un clocher se trouve au-dessus de la cinquième travée du vaisseau central. C’est un clocher octogonal qui repose sur une base carrée. Il est construit en charpente et couvert d’ardoises. Les trois vaisseaux de l’église, qui sont de même hauteur, sont chacun couverts d’une toiture à deux pans en ardoise. À l’ouest, comme le collatéral sud est plus bas que le reste de l’église, il est surmonté par une toiture en appentis qui couvre à la fois le vaisseau central et ce bas-côté.

La toiture de l’église d’Ochtezeele comporte plusieurs chaperons de pignons, localement appelés wambergues. En effet, au niveau de la façade occidentale, les pignons des trois vaisseaux dépassent des toitures. C’est aussi le cas au niveau de la partie large du vaisseau méridional, où le mur occidental dépasse de la toiture. On trouve aussi un wambergue entre les deux toitures du vaisseau septentrional. Le chœur et la nef ont chacun une toiture indépendante, séparée par un mur qui forme également un wambergue. La toiture du chœur est légèrement plus haute et pentue que celle de la nef.

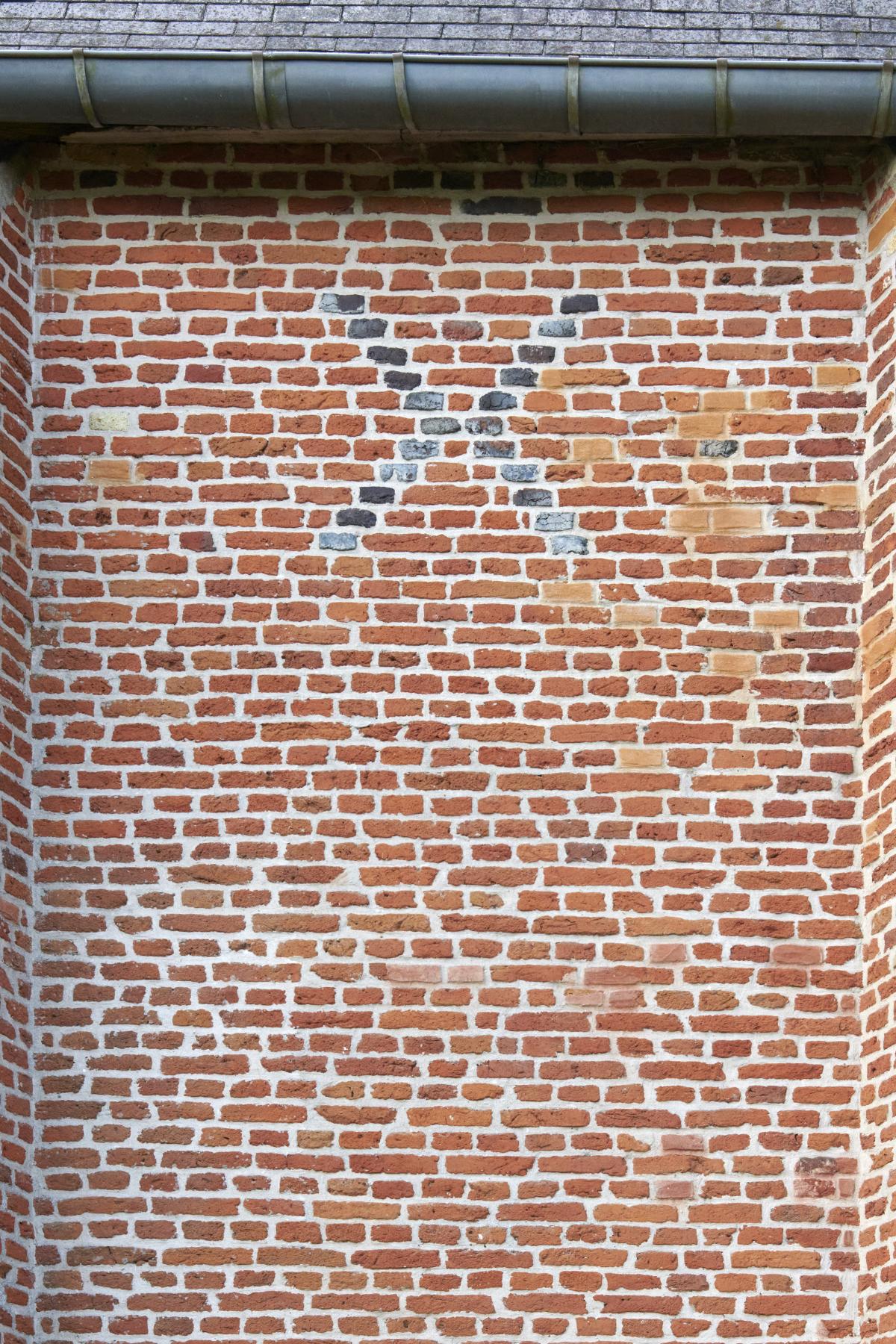

La maçonnerie de l’église est constituée de grès ferrugineux et de brique, majoritairement de couleur rouge. Un cordon de briques jaunes moulurées court le long de l’église, sous les fenêtres. Sur la façade occidentale, le vaisseau central et le bas-côté sud sont partiellement construits en grès. Une partie du soubassement est aussi faite de grès. Le reste de l’édifice est construit en brique rouge. Le pignon du vaisseau central, qui donne sur la façade occidentale, est fait de briques jaunes. De la pierre est ponctuellement utilisée pour décorer les arcs des baies.

Le vaisseau nord est percé de six fenêtres couvertes d’arcs brisés. Chaque arc porte un décor bichrome de briques jaunes et rouges. La partie étroite du vaisseau sud est percée de deux fenêtres très larges mais basses, qui sont couvertes d’un arc en anse de panier surbaissé. Cette partie du vaisseau sud comporte une porte murée en brique. Elle est couverte d’un arc brisé surbaissé décoré de briques jaunes moulurées. L’église dispose aussi d’un calvaire accolé à ce mur, couvert d’un toit à deux pans en ardoise. La partie large du vaisseau nord est percé de trois fenêtres couvertes d’arcs brisés au sud et d’une quatrième fenêtre à l’ouest, qui se trouve sur le retour de la partie large du vaisseau sud. Deux d’entre elles sont surmontées d’une voussure décorative en pierre. Au niveau du chevet, on retrouve cette voussure en pierre, qui surmonte les baies des vaisseaux central et sud. Les vaisseaux nord et central sont dotés d’une baie aveugle, car un retable est accolé au mur à l’intérieur de l’église. Au niveau du vaisseau sud, cette baie dispose d’une fenêtre décorée d’un réseau en pierre, de style gothique flamboyant. Sa partie supérieure est caractérisée par des soufflets. On voit encore la naissance de trois lancette trilobées. En effet, la partie basse de la fenêtre est murée car l’ancienne sacristie était accolée sur ce mur. Les autres pans des vaisseaux central et sud sont percés de fenêtres, vitrées ou aveugles. Les voussures en pierre qui surmontent les baies des vaisseaux central et sud reposent sur des culots sculptés de décors végétaux ou anthropomorphes. Certains ont été buchés. L’un de ces culots, situé sur l’une des baies du vaisseau sud, est gravé de la date portée 1541 (ill.). Une autre date portée "1776" (ill.), gravée sur un bloc calcaire, se trouve sous cette fenêtre décoré d’un réseau gothique flamboyant. La fenêtre qui se trouve sur le mur occidental de la partie large du vaisseau sud est composée de deux lancettes en plein cintre, et surmontée de deux mouchettes.

L’entrée dans l’église se fait par une porte couverte d’un arc en anse de panier. La partie supérieure de cette porte est construite en brique tandis que la partie inférieure des piédroits est en grès. Le portail est surmonté d’une baie en arc brisé, formée par des briques jaunes. Cette baie est murée de briques rouges. Le vaisseau nord est aussi percé d’une grande baie en arc brisé qui éclaire l’intérieur de l’église. Le collatéral sud a, sur son pignon, un élément en saillie construit en brique rouge reposant sur un cul-de-lampe en brique jaune moulurée, qui semble plus haut que le toit actuel.

Une sacristie de plan allongé est ajoutée à l’est du vaisseau central et ne communique pas avec l’église : son seul accès se trouve dans le cimetière. Cette sacristie dispose d'une toiture en appentis, couverte en fibrociment. Elle est construite en brique et est percée de deux fenêtres en arc brisé au nord et au sud, en plus d’une porte accessible au sud. Les fenêtres situées au nord sont murées. Les baies de cette sacristie reprennent le décor bichrome, de briques jaunes et rouges, des baies nord de l’église.

[1] Lille, Archives départementales du Nord, 2O444/20.

[2] Lille, Archives départementales du Nord, 2O444/20.

-

Murs

- grès

- brique

- calcaire

- pierre

- essentage d'ardoise

-

Toitsardoise, ciment amiante en couverture

-

Plansplan allongé

-

Étages3 vaisseaux

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon découvert

- croupe polygonale

-

Typologieswambergue ou pignon flamand ;

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Sites de protectionsite inscrit

-

Protectionsinscrit MH, 1948/02/10

-

Référence MH

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Nord : 2 O 444 (1 à 66)

AD Nord. Série O ; 2 O 444 : 444/1-66. Affaires communales - Ochtezeele.

Bibliographie

-

p.72

Périodiques

-

p .430

-

p.75

-

p.322-323 et p.337-343

Lien web

- Ochtezeele - Mobilier de l'église Saint-Omer à consulter sur POP : la plateforme ouverte du patrimoine. [consulté le 29/01/2025]

- SEYDOUX, Philippe. Ochtezeele, Église Saint-Omer. Sauvegarde l'art français. Cahiers 27, p.263-264, [en ligne] (consulté le 26/05/2025).

- Ochtezeele - Eglise Saint-Omer - Façade ouest [consulté le 29/01/2025].

- Ochtezeele - église Saint-Omer - Façade latérale nord [consulté le 29/01/2025].

- Ochtezeele - église Saint-Omer - Arrêté d'inscription aux Monuments Historiques daté du 10/02/1948. (consulté le 21/07/2025).

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France (2023).

Chercheuse-stagiaire au service régional de l'Inventaire (novembre 2024-avril 2025).

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France (2023).