Photographe au service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la région Hauts-de-France (2023).

- inventaire topographique, Communauté de communes Oise Picarde

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes de l'Oise Picarde - Saint-Just-en-Chaussée

-

Commune

La Hérelle

-

Dénominationsvillage

-

Parties constituantes non étudiéescroix de chemin, monument aux morts, puits, chapelle, mairie, école, magasin de commerce, jeu de paume, presbytère

La Hérelle est un village-rue implanté contre la pente d’un vallon dont il suit le tracé. Au XIXe siècle, il se trouvait encore à proximité immédiate d’une zone forestière, juste à l’est, qui a aujourd’hui disparu. Ainsi, nombreux étaient les charpentiers, gardes bois ou bûcherons à travailler dans le village jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Deux écarts se trouvent sur le territoire communal : la ferme du Bois de l’Abbaye, ancien domaine rattaché au prieuré Notre-Dame de Montdidier, installée à l’origine au cœur de la forêt ; et la ferme de la Plaine (à l’est du village, rue de la Plaine). La partie nord de la rue d’En-Bas appartient à la commune de Mory-Montcrux. Du côté ouest de cet axe, c’est un fossé qui sert de limite administrative.

La Hérelle s’est développé autour d’une forteresse tenue au XIVe siècle par Jean De Picquigny et évoquée par Jean Froissart dans ses chroniques de la Guerre de Cent Ans. Le terre-plein sur lequel elle se situait est toujours visible aujourd’hui juste au nord-est du village.

Comme tous les villages du plateau picard, La Hérelle a connu une baisse démographique en raison de l’exode rural dans le dernier quart du XIXe siècle, puis des deux guerres mondiales. Le village a compté 122 maisons en 1856. En 1936, elles ne sont plus que 81. La démographie connait une légère reprise à partir des années 1990. En 2020, le village comptait 110 logements (source : INSEE). En 2021, il comptait 238 habitants (INSEE).

Origine

Lors des prospections aériennes qu’ils ont réalisées dans les années 1960, Roger Agache et François Vasselle ont repéré des traces de villas gallo-romaines aux lieux-dits "Vallée des Caves", "Forêt de la Hérelle" et "Ferme du Bois de l’Abbaye" (DELATTRE, 2020).

Le Précis Statistique sur le canton de Breteuil rédigé par Louis Graves en 1843 retrace l’histoire de la transmission des terres entre différentes familles. La Hérelle est un domaine royal donné en 1199 par Philippe Auguste à Barthélémy de Roye. C’est par ailleurs dans cette charte recopiée dans le Cartulaire de Philippe Auguste que "Herella" est mentionnée pour la première fois (LAMBERT, 1983).

Ces terres échoient ensuite à la famille de Nesle puis à celle de Picquigny grâce à des transmissions par dot. En 1396, la terre devient une châtellenie du comté de Clermont lorsqu’elle est cédée à Louis, duc de Bourbon et comte de Clermont.

La châtellenie est aliénée et vendue par le connétable de Bourbon en 1517 à Jeanne de Poix, veuve de Raoul de Lannoy mais Henri II la récupère et en donne l’usufruit à la reine Catherine de Médicis. Enfin, en 1569, la terre est engagée auprès du duc de Brunswick avec le comté de Clermont.

Une forteresse d’environ un hectare incarnait l’importance de ces terres. Elle se trouvait dans la rue de l’Abbaye, juste au nord du cimetière. Le cadastre du début du XIXe siècle l’identifie au lieu-dit "Le Château". Il est toujours possible de reconnaître le terre-plein quadrangulaire entouré de fossés sur lequel elle reposait. Ce château a été mentionné par Jean de Froissart, chroniqueur des Guerres de Cent Ans (voir la monographie du village de Guy Wexsteen, 2004). Au milieu du XIVe siècle, il appartient à Jean de Picquigny, seigneur de La Hérelle, partisan et conseiller du roi de Navarre Charles le Mauvais. Comme l’indique Louis Graves, "elle fut prise et reprise comme toutes les forteresses de Picardie" (p. 73). La date de sa destruction est inconnue.

Cependant le village lui-même a été détruit par les Espagnols en 1636 au cours de la guerre de Trente Ans.

Depuis 1846, le chemin de fer passe sur le territoire communal et un sémaphore est installé dans le dernier quart du XIXe siècle. Aujourd’hui disparu, il se trouvait près de la voie ferrée dans la partie sud-ouest du village. Une rue perpendiculaire à la rue principale qui passe par le lieu-dit "Le Sémaphore" témoigne de son existence. D’après les recensements de population, près du poste de signalisation se trouvait le logement de l’employé des Chemins de Fer chargé de l’actionner.

Évolution de la morphologie et du parcellaire

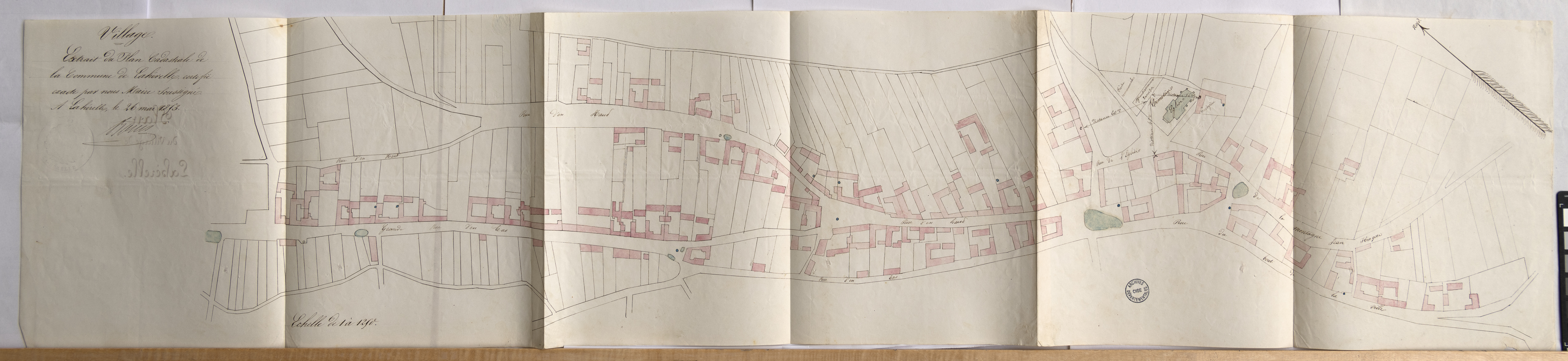

La Hérelle s’étire à la manière d’un village-rue le long de la pente d’un vallon orienté nord-ouest/sud-est. Le tracé du réseau des voies primaires et secondaires n’a pas évolué depuis le début du XIXe siècle comme le figure le cadastre dit napoléonien. Une voie principale (rue d’En-Bas qui se prolonge en rue du Bout de la Ville) est ramifiée par un second axe parallèle (rue de la Montagne, rue de l’Église et rue d’En-Haut). La connexion entre ces deux axes primaires est assurée grâce à la rue de la Chapelle et à des tronçons perpendiculaires au niveau de la mairie et du croisement des rues de la Montagne et de l’Église.

Les recensements de population indiquent pour la première fois le nom des rues en 1851. Ce sont les mêmes aujourd’hui. La rue de la Montagne est dite "rue de la Montagne Jean-Hacque" du nom d’une ancienne famille de La Hérelle, remontant au moins au début du XVIIe siècle (Guy Wexsteen, 2004).

Si la topographie a principalement influencé la morphologie du village, une zone, située plus ou moins en son milieu au niveau de la bifurcation du vallon, concentre les lieux structurants de la Hérelle : la forteresse qui existait au Moyen Âge, l’église et son cimetière puis plus tard la mairie-école et la place publique. Un jeu de tamis a été aménagé juste au sud de l’ancienne forteresse. Il est aisé d’imaginer que l’habitat s’est peu à peu étiré le long de la pente du vallon, au nord et au sud de cette zone.

Comme dans les autres villages-rues du plateau picard, le parcellaire consiste en de fines lanières s’étirant de la rue au sentier dit "du tour de ville" à l’arrière. Le logis est implanté en fond de cour tandis que l’entrée et la grange sont alignées sur la rue. Sur le cadastre napoléonien du début du XIXe siècle, ce type de parcellaire est très présent le long des rues d’En-Haut et au nord du village du côté est de la rue d’En-Bas. D’autre part, le tissu urbain à la sortie sud du village comprend surtout des parcelles plus larges, qui sont le siège de fermes à cour plus importantes. Au début du XIXe siècle, l’habitat est en effet particulièrement dense dans ces zones.

Cependant, avec l’exode rural et la chute du nombre de maisons, de nombreuses habitations ont disparu entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. D’après le cadastre de 1972, la partie nord de la rue d’En-Bas a perdu de nombreux logements et beaucoup de parcelles ont été remembrées. Au maximum, le village a compté 122 maisons en 1856. En 1936, elles ne sont plus que 81.

D’autre part, le côté ouest de la rue d’En-Bas est inhabité au début du XIXe siècle. Comme l’indique le cadastre napoléonien, elle est occupée par des jardins ("Les Jardins de la rue d’En-Bas") et des champs de chanvre, ou chènevières ("Les Chènevières du Bout de la Ville", "Au Chènevière de la Ruelle de Mory"). Les filasses de chanvre sont créées à Ansauvillers. Ces zones ont aujourd’hui disparu et la plupart ont été converties en terrains à bâtir sur lesquels des pavillons ont été construits à partir des années 1980. Le nombre de maisons a ensuite augmenté avec la croissance démographique intervenue à partir de cette époque. En 2020, le village comptait 110 logements (source : INSEE).

Lieux partagés et structurants

Marqueurs de l’espace : croix de chemin, chapelle et tour de ville

Les croix de chemin

Le travail de recensement des croix de chemin sur le plateau picard réalisé par l’Association pour la connaissance et la conservation des Croix et Calvaires du Beauvaisis (ACCCCB) est incontournable pour retracer l’histoire de ces monuments. Ils sont le plus souvent situés aux sorties des villages ou à des intersections et constituent des stations lors des processions religieuses.

À La Hérelle, cinq croix de chemin ont été relevées. Quatre se trouvent dans la partie nord. La première dite "calvaire de la rue d’En-Haut" est implantée juste devant le corps de garde. Détruite en 1999, elle a été remplacée par une croix de sépulture provenant du cimetière. La seconde dite "calvaire de la rue d’En-Bas" marque l’intersection entre cette rue et celle du Moulin. Elle a été restaurée en 2006 grâce à un don de Serge Baticle car la croix qui couronnait la colonne (ancienne borne ?) avait disparu. Une nouvelle en fer forgé l’a alors remplacée. La troisième dite "de Marie Bègue" ou "le grand calvaire" se trouve à la sortie de la rue d’En-Haut. La croix actuelle en bois n’est pas celle d’origine qui a été remplacée une première fois en 1970 par madame Nervet puis en seconde fois en 2007 par madame Van Hootegem. Elle ne conserve que son socle d’origine indiquant la date de 1763.

Enfin, la quatrième est à l’intersection entre la rue d’En-Bas et la ruelle conduisant à la rue Verte. À l’origine elle était en bois mais elle s’est dégradée et a été remplacée par une croix de sépulture du cimetière dans les années 1980.

Une cinquième croix se situe au bout de la rue de la Montagne, à la sortie sud-est. Son cœur en métal porte l’inscription : "Croix promise par Zéphir Bontemp et donnée par Victor Grigaut le 8 mai 1872". D’après Guy Wexteen qui a étudié les registres paroissiaux, sa bénédiction aurait eu lieu en 1753, en exécution du testament de Nicolas Sénéchal, boucher dans le village. La croix actuelle l’a donc remplacée.

Enfin, d’après les recherches de l’ACCCCB, une dernière croix aujourd’hui disparue se situait dans la rue du Bout de la Ville. Son socle portait l’inscription "1879" et servait de support pour une table de jardin. Elle était implantée entre deux granges qui avaient déjà disparu en 2007.

La chapelle Notre-Dame de Pitié

Elle est implantée à l’intersection des rues d’En-Bas et de la Chapelle. En raison de sa vétusté, elle a été reconstruite et bénie en 1754 par le curé Philippe Dinouar. Elle a été financée en partie par la fabrique et en partie par le don d’un paroissien.

Le tour de ville

Ceinture délimitant la zone habitée de la zone cultivée, l’existence du tour de ville caractérise les villages du plateau picard, en particulier les villages-rues. À La Hérelle, le sentier qui peut être qualifié de tour de ville au sens strict passe sur le coteau à l’est de la rue d’En-Haut. Déjà visible sur le cadastre du début du XIXe siècle, il est accessible depuis la rue de l’Église d’une part et une ruelle à côté du n°16 de la rue d’En-Haut d’autre part.

Côté ouest, le sentier n’est pas un tour de ville au sens propre car il est plus éloigné des habitations. En effet, comme il a été évoqué plus haut, la zone côté ouest de la rue d’En-Bas est occupée par des jardins et des chènevières au XIXe siècle. Elle est également traversée par un ru, nommé « Fossé » sur le cadastre napoléonien. Un sentier (dénommé "ruelle de Mory" sur le cadastre napoléonien) marque toutefois la limite entre les courtils (espaces de jardins et de chènevières) et les champs cultivés de céréales. Il est accessible depuis la rue de la Marigaine, perpendiculaire à la rue d’En-Bas d’une part ; la rue du Sémaphore d’autre part pour la section centrale ; enfin, la rue du Bout de la Ville pour la section sud.

Gérer et partager l’eau

Les ruisseaux (ou « rus »)

Implanté près du creux d’un vallon, La Hérelle bénéficie de la proximité de sources, mentionnées par exemple dans une délibération du conseil municipal en 1844 invitant les habitants à curer les fossés et ruisseaux afin de les entretenir (Wexteen, 2004). La commune dispose ainsi d’un gros avantage en comparaison de la majorité des communes du plateau picard où l’eau est rare en raison de la nature sèche et poreuse des sols. Les rus (petits ruisseaux) de la Hérelle sont visibles sur le cadastre du début du XIXe siècle. Le premier, au nord, constitue la limite communale avec Mory-Montcrux (il est nommé "ravin de Mont-Crux"). Le second ru, simplement qualifié de "Fossé" serpente à travers les jardins et les chènevières de la rue d’En-Bas. La mairie a récemment recreusé l’un de ces rus qui avait été comblé afin de favoriser l’écoulement des eaux de pluie.

Les puits

Le cadastre du début du XIXe siècle figure deux puits communaux : le premier, toujours en place, est au croisement de la rue d’En-Haut et de la rue de la Chapelle près de l’actuel bâtiment des pompes à incendie ; le second se trouve au croisement de la rue d’En-Bas et de la rue de la Chapelle.

En 1844 dans une délibération du conseil municipal, les frais de maintenance des puits communaux sont explicités : chaque foyer paie une part pour l’entretien du puits le plus proche de son habitation. Ceux qui ont également un puits privé dans leur cour paient la moitié. Dans ce cadre, l’un des puits a besoin d’une nouvelle monture, qui doit être financée par les usagers.

En 1902, la Notice Statistique du département de l’Oise en mentionne 25 dont la plupart sont privés. Deux puits sont réparés en 1933 grâce à l’indemnité des dommages de guerre que le village a subi pendant la Première Guerre mondiale.

Aujourd’hui, en plus du puits cité ci-dessus dans la rue d’En-Haut, trois sont encore en place. Le premier se trouve contre un bâtiment de la rue d’En-Bas (à côté du n°21) ; le second sur la placette au croisement des rues de la Montagne et du Bout de la Ville ; le dernier dans la rue du Bout de la Ville en face de la grange au n°12. Ils prennent tous la forme de petits édicules architecturés surmontés d’un toit à deux pans.

Les mares

Sur le cadastre du début du XIXe siècle, six mares sont dessinées. Cinq sont relevées dans la Notice descriptive et Statistique du département de l’Oise. Aujourd’hui, toutes les mares sont comblées. Les emplacements de deux d’entre elles sont encore lisibles. Un parking a remplacé la mare de la Place, tandis que la mare au croisement du sentier menant à la rue Verte est toujours reconnaissable à ses murs de soutènement en brique. C’est actuellement (2024) une réserve à incendie.

Outre leur fonction d’abreuvoir pour les troupeaux, les mares servaient aussi de réserve d’eau en cas d’incendie mais elles ne suffisaient pas pour les contenir. En effet, ceux-ci étaient fréquents dans les villages. En 1874, le conseil municipal décide que chaque foyer doit disposer d’un tonneau plein d’eau devant la maison. Il doit être maintenu constamment plein en cas d’incendie. En 1912, une nouvelle pompe à incendie, modèle n°3 de la Ville de Paris est achetée par la commune à l’entreprise Fournier et Dezandee à Paris (données recueillies par Guy Wexsteen, 2004).

Des travaux sur les mares sont entrepris dans le dernier quart du XIXe siècle. En 1889, la mare dite « mare Baconnet » installée au bas des rues de l’Église et de la Montagne est comblée. Sa suppression est décidée car elle est dangereuse pour les voitures en raison de la forte pente de cette zone. En 1896, un terrain est acheté pour en construire une nouvelle à l’intersection de la voie principale et du chemin d’Ansauvillers. Son installation doit permettre de recevoir l’excès d’eau de la rue d’En-Haut et de la mare du Quart (emplacement non identifié). Les mares permettaient en effet de contenir les eaux de ruissellement en cas de fortes pluies.

Les équipements communaux au XIXe siècle

Les documents de la série O conservés aux Archives départementales de l’Oise renseignent sur les campagnes de travaux et les constructions relatives aux bâtiments des communes : mairie, école, presbytère.

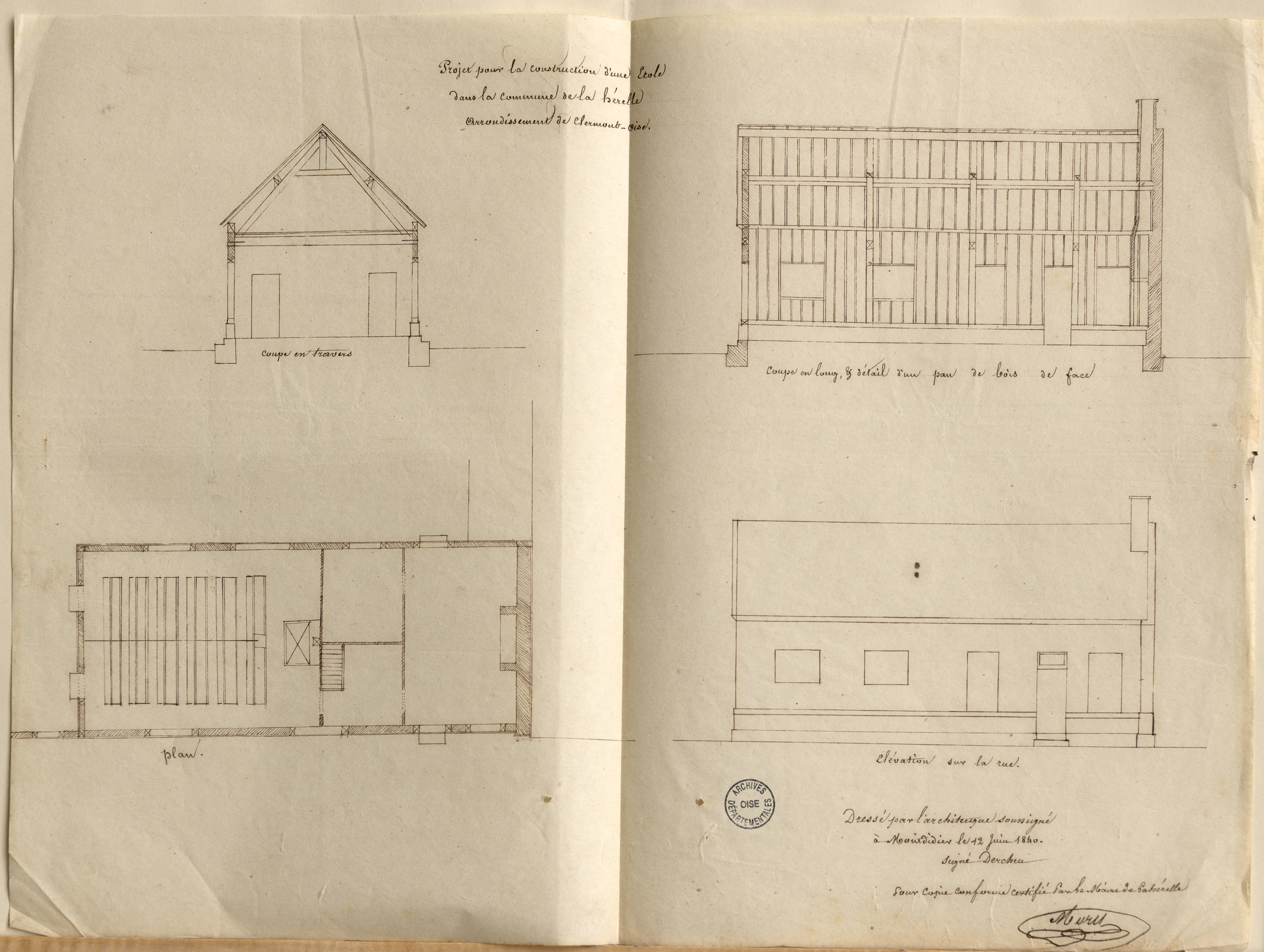

L’école

En 1837, la commune loue une salle de classe et un logement pour l’instituteur. Le projet d’acquérir un terrain pour construire une école émerge trois ans plus tard. Il est toutefois ajourné jusqu’en 1843 car la commune ne peut alors pas le financer en raison de dépenses importantes réalisées pour rénover le presbytère. En 1844, des plans et un devis sont dressés par l’architecte Désiré Dercheu. Il s’agit de réhabiliter une grange en torchis couverte de chaume qui existe déjà sur le terrain visé en prévoyant une salle de classe et un logement pour l’instituteur. La couverture est refaite en pannes et l’un des pignons est reconstruit en pierre avec des rampants en brique. La propriété, située en face de l’église (emplacement actuel de l’école) est achetée en 1846 à Antoine Gérard, habitant de Mory-Montcrux. Les travaux de réhabilitation sont menés par Nicolas Picot et monsieur Peaucellier, deux menuisiers.

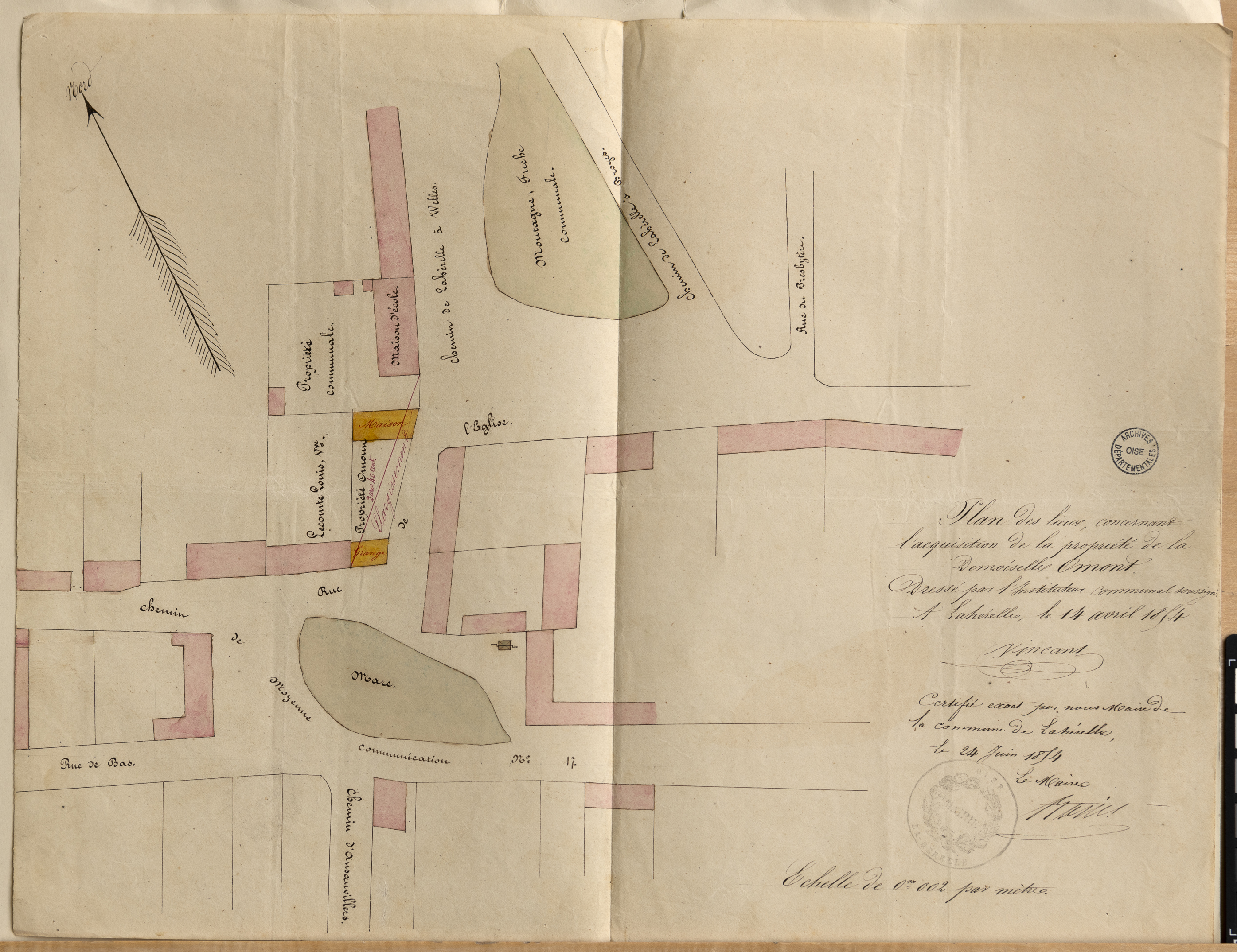

En 1859, le logement de l’instituteur est agrandi (murs en brique et toiture en ardoise) car il est trop petit pour lui et sa famille. Il s’agit d’aménager deux nouvelles chambres. En 1871, son logement est agrémenté d’un jardin acheté dans la rue d’En-Bas aux époux Blangy (ill.).

En raison de sa taille insuffisante, il est décidé de surélever l’école et le logement de l’instituteur. Le projet est rejeté par l’Inspecteur d' Académie car les bâtiments restant en terre et en bois et sont trop humides. Toutefois la commune fait pression pour mettre en œuvre son projet car elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour construire une nouvelle école en brique. Elle obtient gain de cause car les travaux sont réalisés en 1885 par l’entrepreneur Caron-Gervoise : le logement de l’instituteur gagne un étage et la hauteur de la salle de classe est augmentée.

Grâce à l’indemnité des dommages subis pendant la Première Guerre mondiale, la toiture de l’école est refaite en pannes, les bancs et les tableaux noirs sont réparés dans la classe et une cour pour les élèves est aménagée.

La mairie

La mairie est quant à elle installée sur le terrain d’une propriété contiguë à l’école (voir plan en ill.), achetée par la commune en 1854 à mademoiselle Célestine Omont. Le bâtiment, en brique, a été construit à la fin du XIXe siècle car il figure sur une carte postale éditée vers 1900. La mairie s’y trouve toujours.

Le presbytère

Le presbytère disponible sous l’Ancien Régime a été acheté par la famille Taconnet, après avoir été réquisitionné en tant que bien du clergé à la Révolution. Implanté juste au sud de l’église, il comprend une maison sur cave avec une cheminée à deux foyers, une écurie, un bûcher, une porte-cochère et une cour avec un puits. Par l’ordonnance du roi en 1818, la commune est autorisée à le racheter, ce qu’elle fait quelque temps plus tard.

En 1833, l’architecte Désiré Dercheu fait un devis pour le restaurer. L’édifice est en pans de bois et torchis avec un toit en chaume. Un nouveau solin en briques violettes est bâti, de nouveaux pavés en brique sont posés dans la chambre, un perron en grès est construit. De plus, une nouvelle entrée de cave est percée, la cheminée est refaite à neuf et de nouvelles portes et fenêtres ferment les ouvertures. Les travaux sont achevés en 1835.

La couverture en chaume est remplacée par de l’ardoise en 1842. Dans le même temps, un ravalement des façades est réalisé avec la pose d’un mortier de pierre.

En 1907 toutefois, il est signalé dans une délibération du conseil municipal que le presbytère n’est plus habité depuis plus de trente ans et que par conséquent il tombe en ruine. La mairie n’a pas l’argent nécessaire à sa réparation et souhaite le mettre en vente. L’année suivante le prêtre de Sains-Morainvillers, une commune voisine, demande sa mise en location dans son état actuel. La commune accepte. Malgré son état de vétusté (il est considéré comme "bâtiment de décharge" par le service des impôts et n’est à ce titre plus imposable), il reste loué jusqu’en 1927, date de décès du dernier curé qui l’a habité. La commune obtient des indemnités au titre des dommages de guerre mais préfère les allouer à d’autres réparations à mener sur les équipements communaux (écoles, mares, église). En "état de démolition", il est vendu en 1938. Il n’en reste aujourd’hui que le vestige d’un pignon en brique.

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age , daté par travaux historiques

- Principale : Temps modernes , daté par travaux historiques

- Principale : Epoque contemporaine , daté par source, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Dercheu Désiréarchitecte attribution par sourceDercheu DésiréCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte à Montdidier (Oise), actif au milieu du XIXe siècle.

-

Auteur :

Entreprise Caron-Gervoiseentrepreneur de maçonnerie attribution par sourceEntreprise Caron-GervoiseCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entreprise de maçonnerie active autour de Breteuil (Oise) dans le dernier quart du XIXe siècle.

-

Auteur :

-

Typologiesvallée sèche ; village-rue

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Oise. Série J ; sous-série 49 J : 49 Jp 13. La Hérelle. Inventaire des croix et calvaires. Archives de l'association pour la connaissance et la conservation des calvaires et croix du Beauvaisis, 2007.

-

AD Oise. Série M ; sous-série 6 M : 6 Mp 359. La Hérelle. Recensements de population (1820 à 1936).

-

AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 6611. La Hérelle. Cimetière (1841-1939).

-

AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 6610. La Hérelle. Presbytère (1817-1938).

-

AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 6619. La Hérelle. Dommages de guerre (1920-1934).

-

AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 6607. La Hérelle. École (1837-1913).

Bibliographie

-

DELATTRE, Daniel. Le canton de Saint-Just-en-Chaussée : 84 communes, 84 lieux incontournables. Grandvilliers : éditions Delattre, 2020.

p. 312-317. -

LAMBERT, Émile. Dictionnaire topographique du département de l'Oise. Amiens (Musée de Picardie) : Société de linguistique picarde, 1982 (tome 23).

p. 275. -

Notice descriptive et statistique sur le département de l'Oise. Paris : Imprimerie du service géographique, 1902.

p. 232. -

WEXSTEEN, Guy. La Hérelle, chronique villageoise. [s. ed.] : La Hérelle, 2004.

Périodiques

-

GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Breteuil, arrondissement de Clermont (Oise). Annuaire de l'Oise. Beauvais : Achille Desjardins, 1843.

p. 72-74.

Documents figurés

-

La Hérelle. Cadastre napoléonien, [premier tiers du XIXe siècle] (AD Oise ; Pp 4844).

-

La Hérelle. Cadastre rénové, 1972 (AD Oise ; 1964 W 83).

-

La Hérelle (Oise). Café Grigaut-Cartier, carte postale, imp. A. Bouteille à Breteuil, [premier quart du XXe siècle] (coll. part.).

-

La Hérelle (Oise). La mairie, l'école et la place, carte postale, imp. A. Bouteille à Breteuil, [premier quart du XXe siècle] (coll. part.).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France (depuis 2020).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France (depuis 2020).