Historienne, Martine Plouvier a été conservateur régional de l'Inventaire général de Picardie, conservateur en chef aux Archives nationales et directrice du Centre d'études et de recherches prémontrées.

- patrimoine gothique, la cathédrale de Soissons

-

Lefébure ThierryLefébure ThierryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Grand Soissons Agglomération - Soissons-Sud

-

Commune

Soissons

-

Adresse

rue des Chaperons-Rouges

,

rue des Minimes

,

rue des Déportés-et-des-Fusillés

,

rue de l' Évêché

-

Cadastre

1846

C1

673 à 685, 687, 688, 697

;

2014

AM

120 à 125, 161

-

Précisions

-

Dénominationsévêché

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

L’évêché médiéval

Dans son ouvrage sur la cathédrale de Soissons, Dany Sandron date la plus ancienne mention connue du palais épiscopal de l'année 1125. Il situe alors l’emplacement de la demeure dans l'angle sud-ouest du castrum, c'est à dire immédiatement au sud de la cathédrale. Cette implantation est en effet attestée par de nombreux documents, depuis le 12e siècle jusqu'à la Révolution, et même jusqu'à la séparation des Églises et de l'État au début du 20e siècle.

Ce partage de l'espace entre le chapitre et l'évêque autour de l'église principale du diocèse est assez habituel, comme on peut encore le constater par exemple à Laon, à Noyon ou à Amiens et dans bien d’autres lieux. Néanmoins, la demeure de l'évêque a occupé un emplacement différent dans des temps plus reculés. Un parchemin de 1118 émanant de l'évêque Lisiard de Crépy, porte une mention rajoutée au 15e siècle, qui place le précédent évêché approximativement au carrefour des actuelles rues de la Buerie, des Cordeliers, Saint-Christophe et du Collège, à l'emplacement d'une maison nommée "de la Grosse Tête", à proximité de l’ancienne Porte l'Évêque. En effet, il y est écrit :" ... et antiquitus domus de la grosse teste erat domus episcopalis ..." (et dans les temps anciens, la maison de la Grosse Tête était l'hôtel épiscopal). Cette affirmation est reprise par Nicolas Berlette, à la fin du 16e siècle : "Le lieu Episcopal dudict Evesque estoit anciennement au lieu où est à present l'hostel de la Grosse teste par devant lequel lieu y passoit la rivière à présent nommée Crise, à cause de quoy la rue qui conduict depuis ledict hostel jusqu'aux Cordeliers en tournant au grand marché est dicte et nommée la Buerie, parceque sur ladicte rivière on y lavandoit et blanchissoit le linge. À présent, le lieu Episcopal est près et attenant ladicte église cathédrale". En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de savoir de quand date cette précédente implantation de la demeure épiscopale, à proximité d’une des portes principales de la ville ménagées dans le rempart du Bas-Empire.

On ignore également à quelle époque précise s'est effectué le partage en deux parts à peu près équivalentes du terrain qui environne la cathédrale, les chanoines adoptant ou conservant une implantation au nord du monument, tandis que l'évêque s'installait immédiatement au sud de l'édifice. Plusieurs historiens de Soissons, cités par Dany Sandron, placent la fin de la vie communautaire des chanoines vers le milieu ou la fin du 10e siècle, après l'incendie de la cathédrale et du "cloître" en 948 par les troupes d’Hugues-le-Grand. En revanche, le chanoine Cabaret date de l’épiscopat d’Heddo (1053-1063) le partage des biens-fonds entre l’évêque et ses clercs et la cessation de la vie commune des chanoines. Il s’appuie probablement sur les écrits de Claude Dormay qui, plus prudemment, situe la séparation des prébendes dans le courant du 11e siècle, période à laquelle cette pratique se généralise. Heddo n’aurait fait qu’accorder au chapitre une partie des prébendes, poursuivant un processus entamé par l’un de ses proches prédécesseurs. Le 11e siècle constitue donc une période "terminus post quem", pour le transfert de la demeure épiscopale au sud de la cathédrale, sur un terrain limité au sud et à l’ouest par le rempart du Bas-Empire.

Rien ne permet de connaître la constitution de la propriété allouée aux évêques à cette époque (terrain vierge de constructions ou au contraire porteur d’un bâtiment habitable) ni par quelles campagnes de travaux les prélats se sont dotés à l’époque médiévale d'une demeure à la hauteur de leur dignité. Le plus ancien bâtiment connu de cet ensemble est la tourelle de la fin du 12e siècle - étayée au 13e siècle par un puissant contrefort - qui est partiellement conservée à l’est de la place Mantoue. Cette construction qui déborde du rempart du Bas-Empire a assurément été édifiée à une époque où une nouvelle fortification plus étendue protégeait la ville et rendait inutile le mur précédent.

Vers la même période, peu après son élévation à l’épiscopat, l’évêque Nivelon de Quierzy (1176-1207) abandonne à la cathédrale une portion de terrain sur laquelle sont bâtis le bras sud du transept et la chapelle attenante. Si l’on accorde foi aux écrits du chanoine Cabaret, secrétaire du chapitre au 18e siècle, cette chapelle oblique à deux niveaux aurait été construite aux dépens du prélat pour lui servir de chapelle épiscopale. Aucun autre auteur ne semble confirmer cette allégation. Il est vrai néanmoins que la chapelle basse de l’évêché, à l’autel de laquelle était fondée la chapellenie Sainte-Anne, n’est mentionnée qu’un siècle plus tard, dans le testament de Gui de la Charité (1296-1313) sans que l’on sache s’il en a été le bâtisseur. Son successeur, Gérard de Courtonne (1313-1331), à qui les auteurs attribuent parfois la totalité de l’édifice, n’aurait fait construire en 1321 que la chapelle haute, dans laquelle il établit une collégiale de six chanoines, en l'honneur de Saint Louis. Une construction à un étage, abritant le réfectoire et le logement de ce chapitre, voisinait donc avec la chapelle, prolongeant au sud la façade de la cathédrale. Ces deux bâtiments ont disparu en 1791 et il n’en subsiste qu’une aquarelle contemporaine, à la perspective maladroite. Ce dessin, signé P. H. et conservé à la Bibliothèque nationale, montre un bâtiment d’habitation d’apparence hétérogène, sans doute construit ou remanié à différentes périodes, tandis que la chapelle, très ajourée à son niveau supérieur, présente des caractères architecturaux en usage vers 1300.Rien d’autre ne nous est parvenu sur la composition de l’hôtel épiscopal, à l’exception d’une mention, au début du 15e siècle, de la salle basse de l’évêque, dans laquelle se trouvent des piliers et une cheminée.

Trois siècles d’accroissements modestes et de remaniements (16e-18e siècles)

Cette résidence, dont Cabaret attribue la constitution progressive et donc peu homogène aux évêques des familles de Bazoches, Quierzy et Pierrefonds (de la fin du 11e à la fin du 13e siècle) est saccagée au cours des guerres civiles de la première moitié du 15e siècle. Les prélats de cette période abandonnent d’ailleurs le séjour de Soissons en faveur de Mont-Notre-Dame ou de Fère-en-Tardenois jusqu’à l’arrivée de Jean Milet (1442-1503). Une galerie de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle, encore visible parmi les rares éléments préservés de l’ancien évêché, témoigne de travaux exécutés à la fin de ce long épiscopat ou au cours du suivant.

La demeure de l’évêque est à nouveau pillée lors de la prise de Soissons et de son occupation par les protestants en 1567-1568. Elle est sans doute restaurée par Charles de Roucy (1557-1585) qui s’emploie activement à effacer les traces de ce conflit dans son diocèse. D’après le chanoine Cabaret, Jérôme Hennequin (1585-1619) y fait édifier en 1602 deux pavillons réunis par une galerie.

Confronté à un hôtel épiscopal constitué d’éléments d’époques diverses et qui manquait sans doute du confort souhaité au début du 17e siècle, Simon Legras (1624-1656) conçoit en 1636 le dessein de le rebâtir en entier. Il n’en fit pourtant élever qu’un quart, et ses successeurs abandonnèrent l’ambitieux projet qu’il leur avait confié par testament. De cette campagne de travaux, il a subsisté, jusqu’à l’explosion du premier conflit mondial, une construction en brique et pierre, attenante à la tour médiévale, et sur laquelle le baron de Guilhermy a lu la date de 1638 et les initiales SMGLEDS. Bien qu’ayant renoncé à poursuivre l’entreprise de Simon Legras, Mgr de Bourlon (1656-1685) apporte sa contribution à l’évêché en faisant bâtir une "galerie basse".

Afin de recevoir dignement en 1722 Louis XV sur le chemin et au retour de son sacre, Mgr Languet de Gergy (1715-1730) fait entreprendre de grands travaux. Alors que l’entrée principale donnait jusque là à l’est, place Saint-Gervais, le prélat fait ériger une majestueuse porte d’entrée à l’ouest, accessible par la rue de la Buerie (actuelle rue des Déportés et des Fusillés). Inversant la disposition intérieure de sa propriété, il transforme l’ancien jardin en cour d’entrée et fait planter un jardin dans l’ancienne cour. Un corps de logis neuf est également construit à droite de ce jardin, afin d’accueillir le jeune roi. Le nouvel appartement est orné de lambris provenant du château de Septmonts, alors tombé dans l’abandon. À son tour, Mgr de Bourdeilles (1764-1801) fait introduire dans sa demeure des commodités, changements et embellissements, à l’occasion du passage et séjour de la dauphine Marie-Antoinette en 1770.

Les documents qui se rapportent au projet de lotissement de la propriété en 1793, permettent d’en connaître la distribution vers la fin de l’Ancien Régime. La porte monumentale, bordée par le logement du portier donnait accès à une cour d’honneur, limitée au sud par une suite de remises et d’écuries, et au nord, par le jardin potager. Au fond de la cour et précédé d’un grand escalier en fer à cheval, s’étendait le principal corps de bâtiment où avait logé Mgr de Fitz-James. Cette construction, bâtie sur quatre niveaux, abritait en sous-sol, des caves et celliers, au rez-de-chaussée et au premier étage (reliés par deux majestueux escaliers symétriques), des services, la salle à manger, des chambres, un salon et des cabinets, enfin dans les combles, les chambres des domestiques. L’aile en retour d’équerre, qu’avait habitée Mgr de Bourdeilles, était elle-aussi occupée par des offices et cuisines, plusieurs chambres, cabinets et salons. Des parterres et des allées d’arbres s’étendaient entre cette aile et le flanc sud de la cathédrale.

La Révolution et le morcellement de la propriété

Mgr de Bourdeilles occupe le palais épiscopal jusqu’en février 1791. Mais un nouvel évêque ayant été nommé - Claude-Eustache-François Marolles -, le directoire du district de Soissons est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la propriété vacante dans les trois jours. L’installation du nouveau prélat est rapidement suivie de démolitions. En mars 1791, le bâtiment médiéval servant jadis de logement et de réfectoire au chapitre de la chapelle Saint-Louis est détruit, comme le mentionne la légende de l’aquarelle de 1791. Puis, constatant qu’il existe dans les jardins de l’évêché une "chapelle antique" où ses prédécesseurs célébraient la messe et des mariages, ou ordonnaient les prêtres, Claude Marolles, désireux de remplir toutes les fonctions de son ministère dans la cathédrale, demande que la chapelle soit détruite. Le directoire du district, voyant dans l’exécution de cette demande le moyen de faire disparaître le témoignage d’une époque révolue et de donner du travail aux ouvriers, donne son accord. Ainsi s’efface en mai 1791, la chapelle construite ou agrandie par la volonté de Gérard de Courtonne.

Finalement, l’administration décide de vendre la demeure épiscopale. Pour obéir aux lois qui prescrivent la vente par lots séparés des grandes propriétés nationales et pour en faciliter la cession, la propriété est divisée le 28 mars 1793 en 13 lots, dont l’accès doit être rendu possible par le percement d’une nouvelle rue (actuelle rue de l’Évêché). Bien que le projet soit généralement approuvé, le Conseil général demande néanmoins son report temporaire. Les bâtiments abritent alors plusieurs tribunaux, et servent également d’entrepôts, de bureaux, d’écuries et de remises.

Si le destin précis de chacun de ces lots n’est pas parvenu à notre connaissance, plusieurs modifications ressortent néanmoins de l’examen du cadastre de 1846. Les parcelles occidentales, occupées autrefois par la cour et le jardin potager, ont été transformées au début du 19e siècle en place publique plantée d’arbres (la place Mantoue). Le terrain et les bâtiments immédiatement au sud du portail de la cathédrale servent alors de presbytère. La rue projetée traverse désormais l’ancien domaine épiscopal et donne accès, au nord, à plusieurs propriétés privées juxtaposées et, au sud, à plusieurs lots réunis et mis à la disposition des nouveaux évêques de Soissons.

La demeure épiscopale, après l’époque révolutionnaire.

Une notice de F. Corteys, archiviste de l’évêché, brosse l’histoire de la demeure épiscopale jusqu’à nos jours. Au début du 19e siècle, une partie de l’ancien évêché devient donc l’habitation de Mgr Leblanc de Beaulieu et conserve cette fonction pour les évêques suivants jusqu’à la séparation des Églises et de l’État. Le bâtiment restant, qui correspond à l’angle sud-ouest du castrum primitif, est alors composé de deux ailes en équerre à un étage. Il s’accompagne de communs et d’un grand jardin. Sa distribution intérieure est néanmoins très incommode, comme s’en plaint l’évêque en 1855. Jusqu’au début du 20e siècle, il partage le sort des autres édifices diocésains, victime lui-aussi de l’explosion accidentelle de la poudrière du bastion Saint-Remi le 13 octobre 1815, ou de bombardements d'octobre 1870 lors du siège de Soissons par les Prussiens, mais aussi bénéficiaire d’un entretien régulier sous la direction d’architectes diocésains.

À la fin de l’année 1906, la propriété est reprise par l’État, le siège étant en outre vacant. Le nouvel évêque, Mgr Péchenard, transfère alors l’évêché et son secrétariat dans une propriété située 35 rue de la Congrégation, près de l’ancienne abbaye Saint-Léger, et mise à sa disposition par une famille de la ville. Les bâtiments, réparables après la Première Guerre mondiale, reçoivent Mgr Binet de 1920 à 1927, puis Mgr Mennechet à son arrivée en mai 1928. Mais, désireux de se rapprocher de son église épiscopale, ce dernier prélat décide de s’installer dans le nouveau presbytère qui vient d’être construit en face de la cathédrale par les soins de l’archiprêtre Landais et remis à l’association diocésaine. L’immeuble est ensuite accru par l’acquisition d’une maison voisine. De 1940 à 1944, l’évêque doit quitter temporairement sa demeure épiscopale, réquisitionnée par l’armée allemande et transformée en Kommandantur. L’arrivée des Américains, en chassant l’adversaire, rend au bâtiment une destination qui est toujours la sienne actuellement.

Quant aux constructions qui subsistaient de l’ancien évêché, elles ont perdu l’une des deux ailes sous les bombardements du premier conflit mondial. Par la suite, l’aile restante a abrité une bibliothèque départementale de prêt, avant d’être transformée en halte-garderie municipale. L’aile détruite et les jardins ont fait place, depuis quelques décennies à un parking.

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle , (détruit)

- Secondaire : 13e siècle

-

Murs

- calcaire pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

-

État de conservationvestiges

-

Précision représentations

Les arcs de la galerie construite vers la fin du 15e siècle reposent sur des colonnes dont les chapiteaux sont ornés d'un décor sculpté de feuillages et de créatures fantastiques.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

propriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1886/07/12

classé MH partiellement, 1922/08/16

-

Précisions sur la protection

Sur le terrain situé au sud de la cathédrale, correspondant à l'ancien évêché et à ses annexes, a d'abord été classée en 1886, la partie visible de l'enceinte urbaine fortifiée gallo-romaine, sur laquelle s'appuie encore une partie des bâtiments (PA00115949). Puis, sur les éléments du palais épiscopal qui subsistaient après le premier conflit mondial, seule la tour médiévale du 12e siècle a été classée en 1922 (PA00115944). La galerie Renaissance visible depuis la rue de l’Évêché ne bénéficie d'aucune protection au titre des MH.

-

Référence MH

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) A Évêché Soissons

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Monuments historiques

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Aisne. Série G ; G 254. Inventaire ou somme des chartres, titres, pièces importantes, registres et papiers contenus dans les archives du chapitre de l'église cathédrale de Soissons, t. 1.

p. 450. -

AD Aisne. Sous-série 4 J : 4 J 2 (copie des "Mémoires pour servir à l'histoire de Soissons et du Soissonnais" d'Antoine-Pierre Cabaret, seconde partie).

p. 113-114, 152, 167, 169, 217-221, 224, 228. -

AD Aisne. Série Q (Documents de la période révolutionnaire) : Q 784 (1791. District de Soissons, 5e comité. Registre des délibérations concernant le traitement des ecclésiastiques, les domaines nationaux, le rachat des droits féodaux, etc.).

folio 7 v°, 31 v°. -

AD Aisne. Série Q : Q 806.

1er dossier (Maison Episcopale de Soissons). -

A Évêché Soissons. Série D (personnel) : 5 D 8 - 5 (JACQUIN, chanoine Paul. Le chapitre de la cathédrale de Soissons dans le cours du XVIIIe siècle. Manuscrit dactylographié, s.d. [ca 1908]).

p. 66-68. -

A Évêché Soissons : non coté (Notice sur l'évêché de Soissons, par F. Corteys, archiviste de l'évêché. 25 juin 1981).

-

BnF (Cabinet des Manuscrits) : naf 6109 (collection Guilhermy, 16). Description des localités de la France (Soissons).

folio 275 v°.

Bibliographie

-

BEAUVILLÉ, Victor de. Recueil de documents inédits concernant la Picardie. Paris : Imprimerie impériale, 5 vol., 1860-1882.

2e vol., p. 3 (Lisiard de Crépy termine des contestations à propos d'un four situé devant la Porte l'Evêque, 1118). -

BERLETTE, Nicolas. Les Antiquitez de Soissons. Recueillies de divers autheurs et croniques. Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, 1888, 2e série, t. 19, deuxième partie, p. 81-151.

p. 102. -

COLLET, Émile. Le siège de Soissons et l'occupation allemande dans le Soissonnais 1870-1871. 2e édition, Soissons : Eug. Ebel éditeur, 1901.

p. 182. -

COLLET, Émile. L'Explosion de la Poudrière de Soissons. Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, 2e série, t. 4, 1872-1873, séance du 3 février 1873, p. 219-238.

-

DERAMECOURT, Mgr Augustin-Victor. La Maison de l'Évêque de Soissons et ses hôtes à travers les âges. Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, 1901, Onzième séance, Lundi 2 Décembre 1901, p. 56-95.

-

DORMAY, chanoine Claude. Histoire de la ville de Soissons, et de ses rois, ducs, comtes et gouverneurs. Avec une suitte des Evesques, & un Abbregé de leurs actions : diverses remarques sur le clergé, & particulierement sur l'Eglise Cathedrale ; et plusieurs recherches sur les vicomtez & les Maisons Illustres du Soissonnois. Soissons : Nicolas Asseline, 1663-1664, 2 vol.

t. 2, p. 29-30, 311-312. -

INRAP, CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AISNE. Soissons (Aisne). Place Mantoue. Rapport de diagnostic. Réd. Bastien Gissinger. Laon : Département de l'Aisne (conservation des Musées et de l'Archéologie), juillet 2006.

-

SANDRON, Dany. La cathédrale de Soissons, architecture du pouvoir. Paris : Picard éditeur, 1998.

p. 50-52. -

SANDRON, Dany. Soissons, la cathédrale dans la ville. In CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE. 148e session tenue en 1990, par la Société française d'Archéologie. Aisne méridionale, t. 2. Paris : Société française d'Archéologie, 1994, p. 567-588.

p. 573-577.

Documents figurés

-

Aisne. Cathédrale de Soissons, dessin aquarellé par Tavernier de Jonquières, dessinateur, [vers 1780] (BnF : Destailleur, Province, t. 5, 1243).

-

Vue de l'ancien logement et du réfectoire du chapitre de St Louis réuni au Séminaire l'an 1670. Démoli au mois de mars 1791. Et de la chapelle de l'évêché de Soissons démolie au mois de may suivant, dessin aquarellé, par P. H. dessinateur, vers 1791. In : SANDRON, Dany. Soissons, la cathédrale dans la ville. CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE. 148e session tenue en 1990, par la Société française d'Archéologie. Aisne méridionale, t. 2. Paris : Société française d'Archéologie, 1994, p. 576, fig. 7.

-

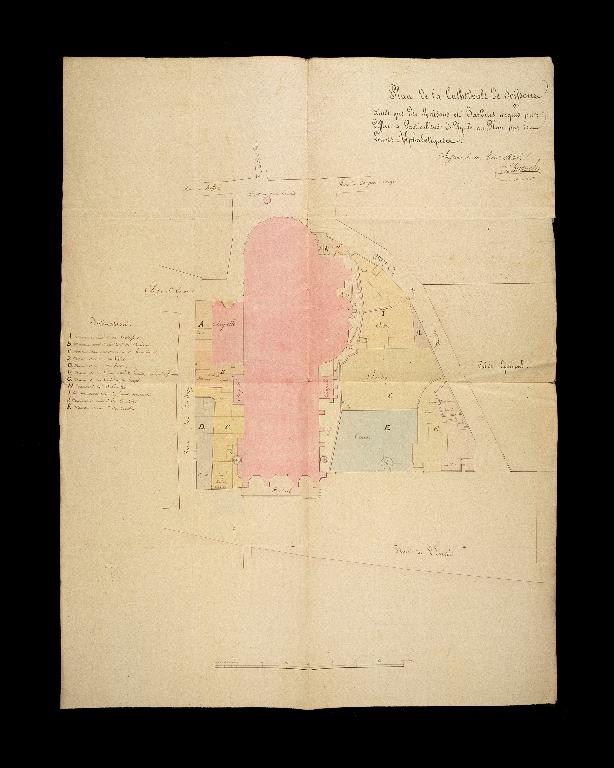

Plan de la Cathédrale de Soissons ainsi que des Maisons et Jardins acquis par différents Particuliers ; Indiqués au Plan par les Lettres Alphabétiques, dessin à l'encre aquarellé, par Louis Duroché, architecte, 10 avril 1820 (A Évêché Soissons : P Soissons-Cathédrale, 3 D plans).

-

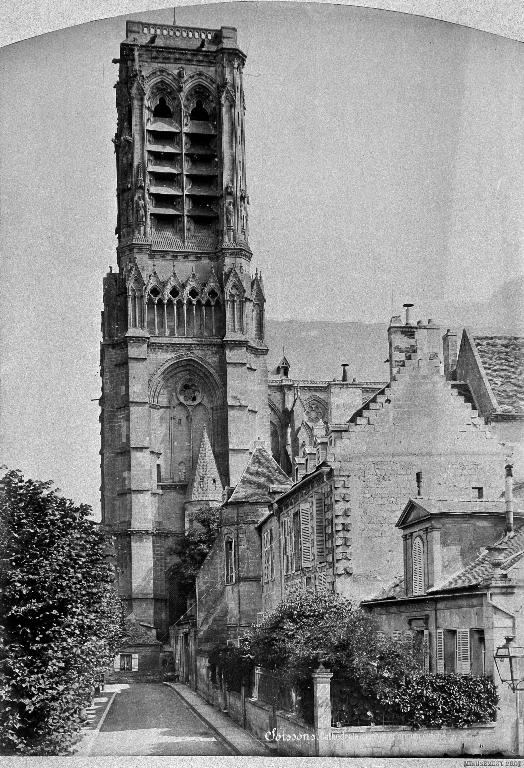

Soissons. Cathédrale, clocher et ancien évêché, photographie par Médéric Mieusement, photographe, [vers 1890] (AMH Amiens).

-

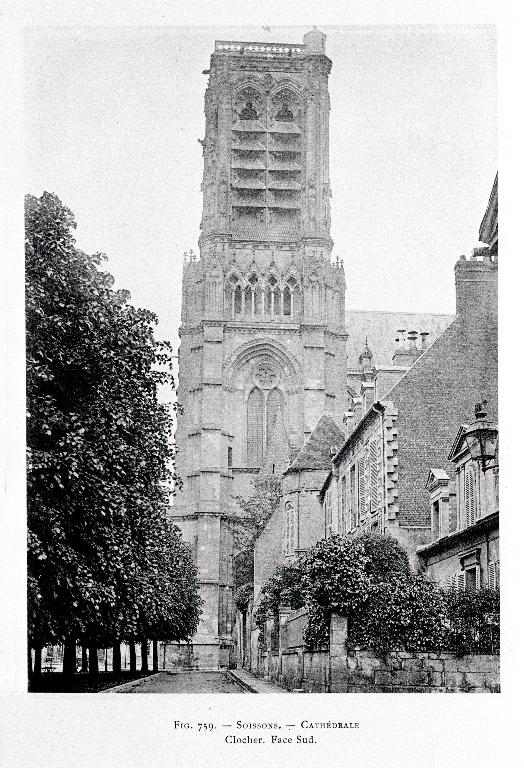

Soissons. - Cathédrale. Clocher. Face sud, impr. photoméc., par Étienne Moreau-Nélaton, photographe, vers 1914. In : MOREAU-NÉLATON, Étienne. Les Églises de chez nous. Arrondissement de Soissons. Paris : H. Laurens, 1914, fig. 759.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.

Historienne, Martine Plouvier a été conservateur régional de l'Inventaire général de Picardie, conservateur en chef aux Archives nationales et directrice du Centre d'études et de recherches prémontrées.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.