Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

- patrimoine industriel, Somme

-

Lefébure ThierryLefébure ThierryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe au Service régional de l'Inventaire des Hauts-de-France (2023).

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Amiens Métropole - Amiens

-

Hydrographies

bras de la); Somme Selle

-

Commune

Amiens

-

Adresse

200 rue Maberly

-

Cadastre

1985

IY

34 à 38, 45

-

Dénominationstissage

-

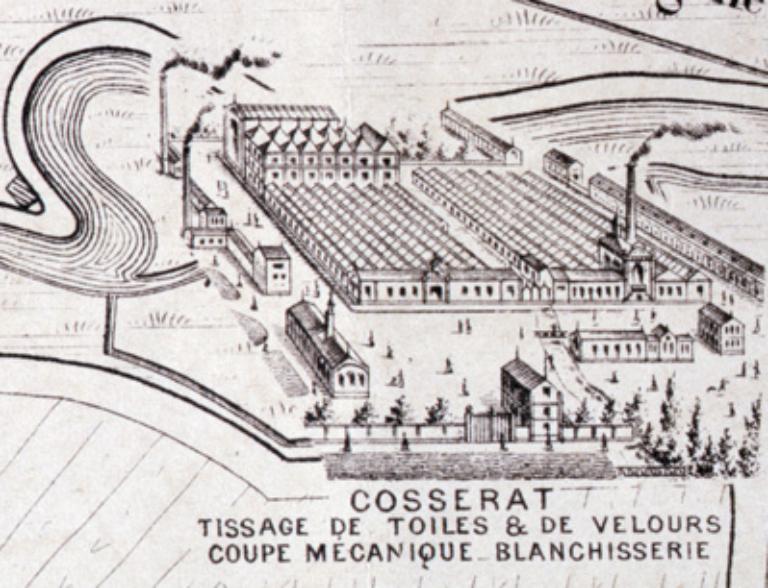

Précision dénominationtissage de velours, tissage de toile

-

Appellationsmanufacture de velours Cosserat

-

Parties constituantes non étudiéesstationnement, conciergerie, bureau, édifice commercial, cour, monument aux morts, jardin, logement patronal, entrepôt industriel, magasin industriel, atelier de réparation, chaufferie, cheminée d'usine, aire de stockage du combustible

Des moulins à huile aux premières filatures hydrauliques (1668-1857)

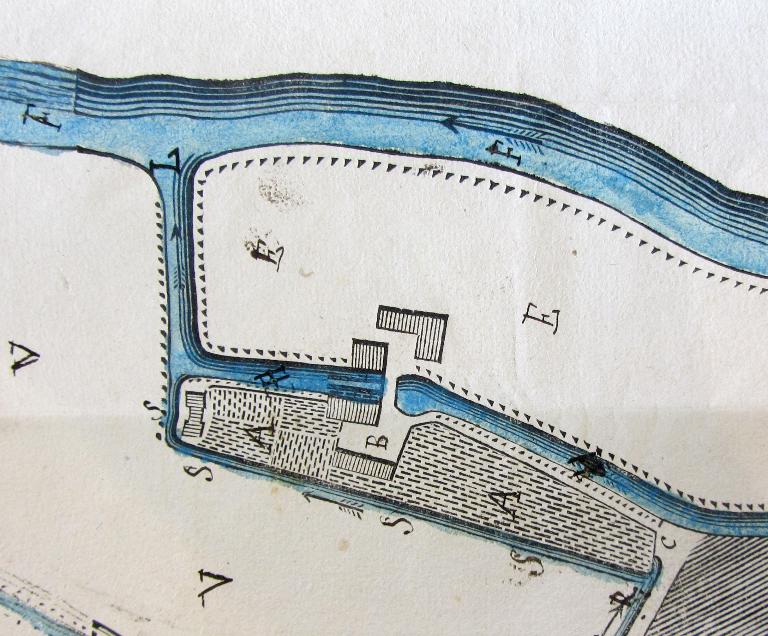

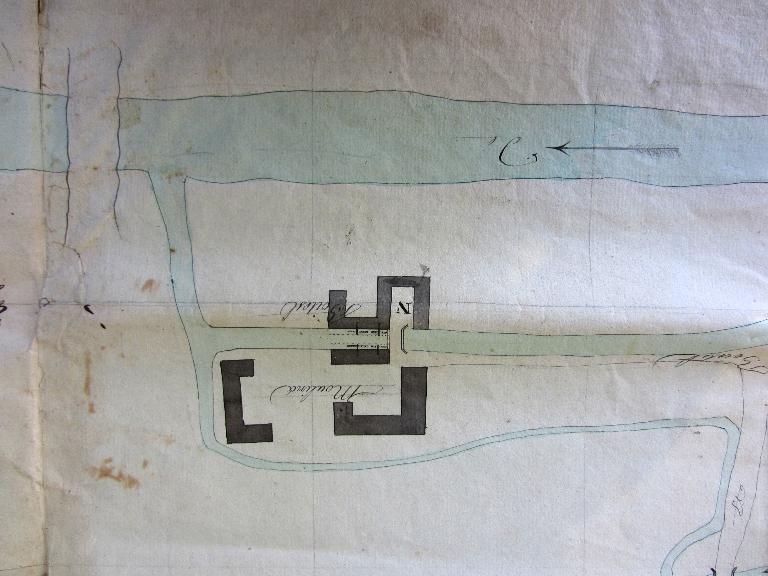

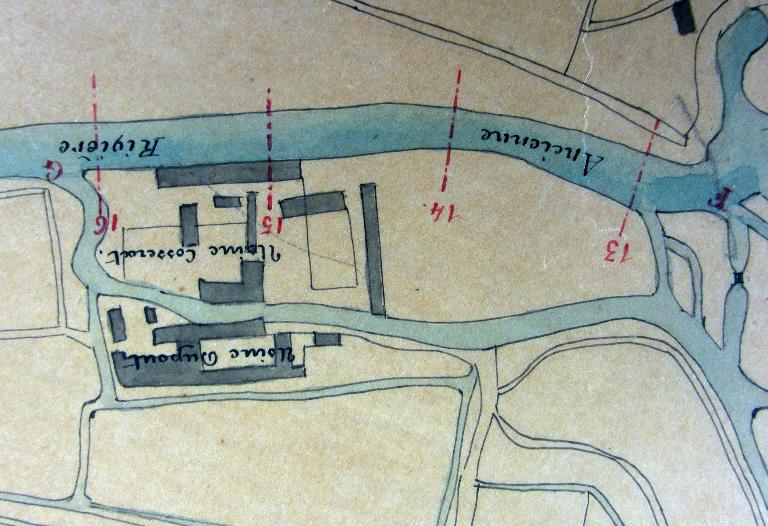

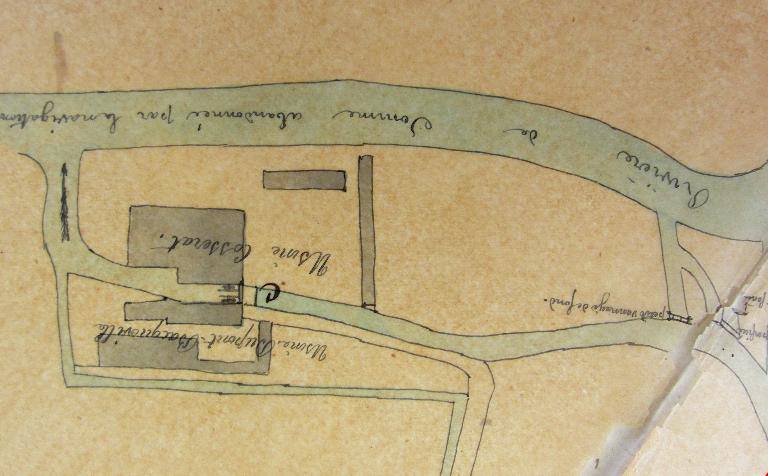

La vocation industrielle du site de Montières, traversée par la rivière de Selle et possession de l'évêque d'Amiens, est attestée à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. En 1668, une parcelle de terrain prise au parc du château de Montières est en effet louée par l'évêché à Antoine Boistel, marchand mercier, qui est autorisé à construire deux moulins hydrauliques à huile. Un siècle plus tard, le site, qui a bénéficié du percement d'un nouveau lit de rivière sur lequel un troisième moulin est ajouté, est exploité par Jacques Jourdin et Pierre Lefebvre. Il est vendu à Jean-Baptiste Morgan, écuyer et négociant textile, connu pour avoir fondé en 1764 la première manufacture royale de velours. L'acte de vente du 18 novembre 1765 souligne l'existence de "trois moulins, dont deux à usage de bois rouge [pour la teinture] nouvellement construits et l'autre à teint, aussi nouvellement construit à la suite des deux premiers et sous une même coulerie" . Mais en 1789, la propriété des Moulins Boistel, comme on l'appelle, est acquise par Auguste Deforges avant de passer au début du XIXe siècle à Jacques Daire, puis à d'Hervillers [Dervillers] pour une partie, et à André Vincent Boistel d'Escauvillers pour l'autre partie. Ce dernier envisage, en 1803, d'utiliser la force hydraulique de la rivière pour y établir une filature de coton. L'établissement, dirigé par Philippe Irenée-Boistel, son fils, est attesté en 1806. Il constitue alors l'une des premières filatures de coton existant à Amiens au début du XIXe siècle. Les autres moulins implantés de ce côté de la rivière, et qui avaient visiblement perdu leur usage, sont vendus en 1816 à François-Auguste Madry, marchand farinier. Sur la rive opposée, les moulins à tan, dits moulins à bois rouge qui appartenaient à Dervillers, sont vendus en 1827 à Dupont-Bacqueville (acte passé devant Maître Vion le 26 novembre 1827) qui y installe un peignage et une filature de laine. À partir de 1830, la vocation textile de l'usine de Montières s'affirme.

L'ère industrielle d'Eugène Cosserat (1832-1885)

Durant cette période, Eugène Cosserat, qui succède à son père Pierre, à la tête de l'entreprise de négoce textile fondée en 1794 à Amiens (7, rue Saint-Martin-aux-Waides), décide de donner une tournure plus industrielle à cette entreprise. Il s'associe avec Ponche-Bellet pour fonder un premier tissage en 1832 dans le centre d'Amiens, près du quartier Saint-Leu (impasse des Passementiers) ; à Gabriel Marest (1782-1863) et Guénaud, en 1838, pour racheter une petite filature de lin à l'anglaise, située à Saleux.

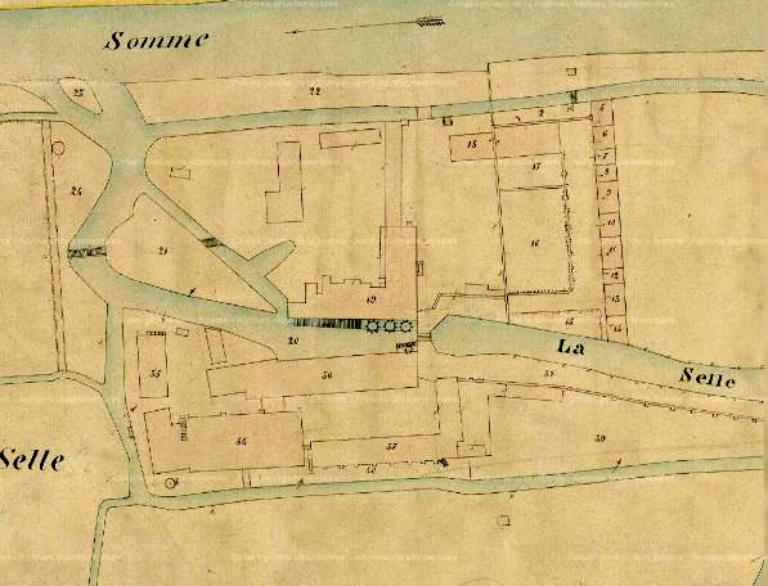

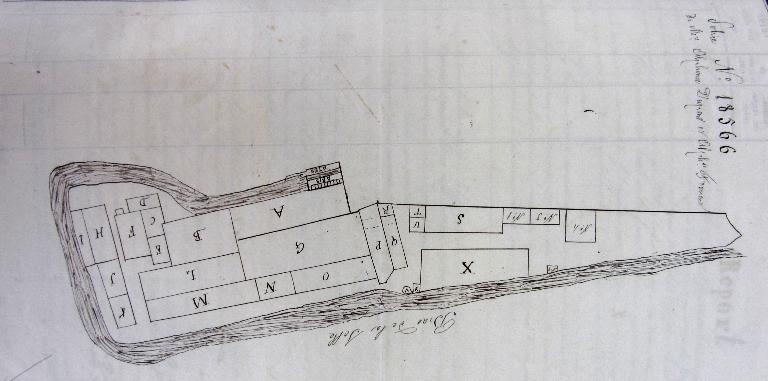

Il ne s'intéresse au site de Montières qu'en 1857. Il rachète d'abord l'usine de la rive droite de la Selle qui appartient à l'époque à la veuve de François-Auguste Madry et y installe un tissage de toile de lin complémentaire à sa filature de Saleux. Au moment du rachat, en 1857, cette partie du site industriel comprend plusieurs moulins à blé et à moudre le bois encore munis de leurs jeux de meules et pilons, une scierie mécanique avec "cinq vielles roues sur la coulerie", une maison de trois étages dotée d'un atelier élevé sur cave ainsi que plusieurs bâtiments formant remise, écurie, étables et magasins.

Un plan de mars 1859 indique l'existence d'un nouvel atelier construit en 1857, complété d'un second daté de 1858. Malheureusement, en mars 1861, le nouveau tissage est visiblement touché par un incendie. L'ampleur des dégâts n'est cependant pas connue. En 1872, après cinq ans d'inactivité, la filature Dupont-Bacqueville est mise en vente et acquise par Samuel Overend. Eugène Cosserat décède le 31 mai 1887 en ayant déjà laissé la direction de l'entreprise à son fils, Oscar.

Oscar Cosserat, bâtisseur de l'usine du Pré l'Evêque (1885-1910)

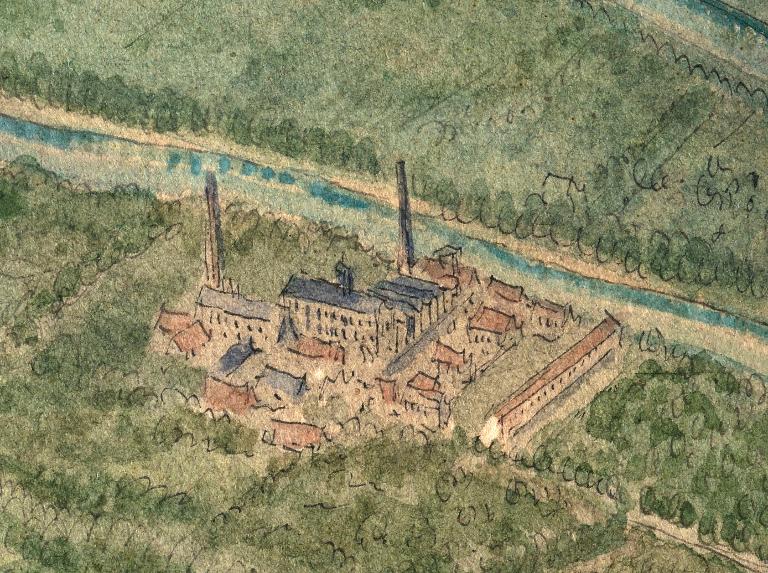

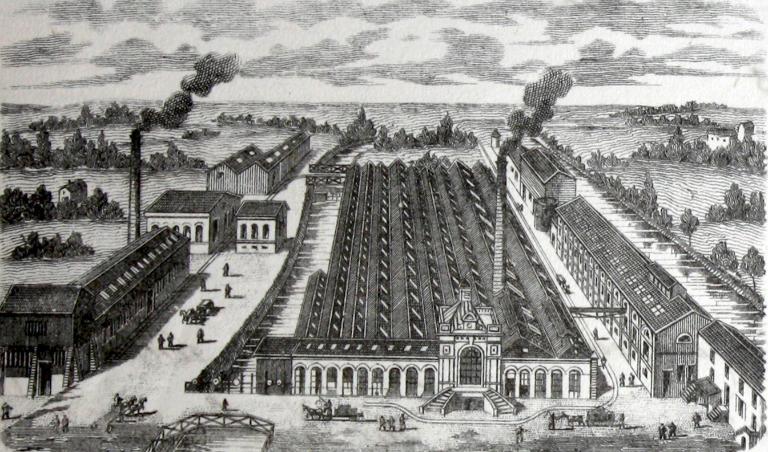

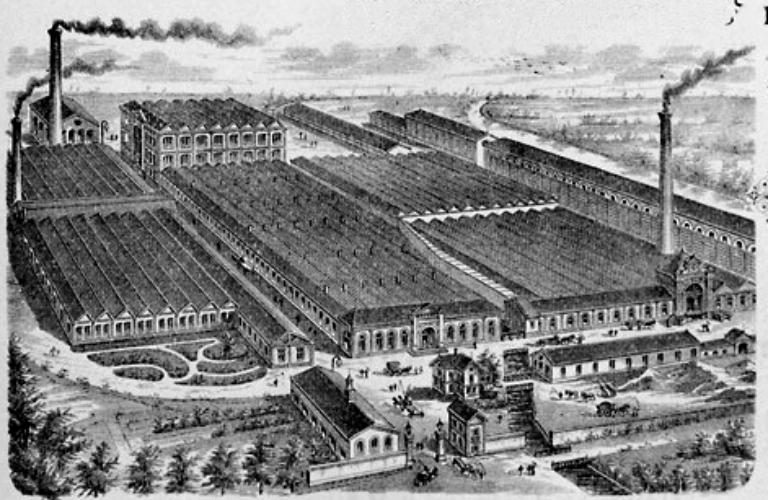

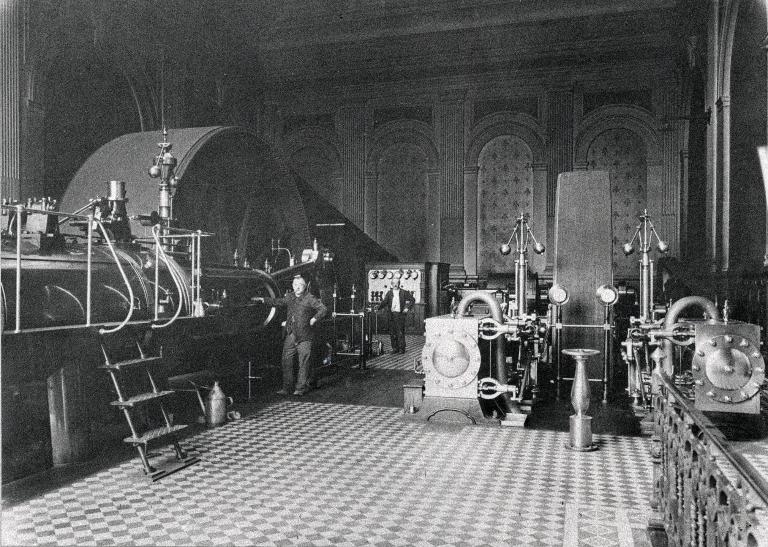

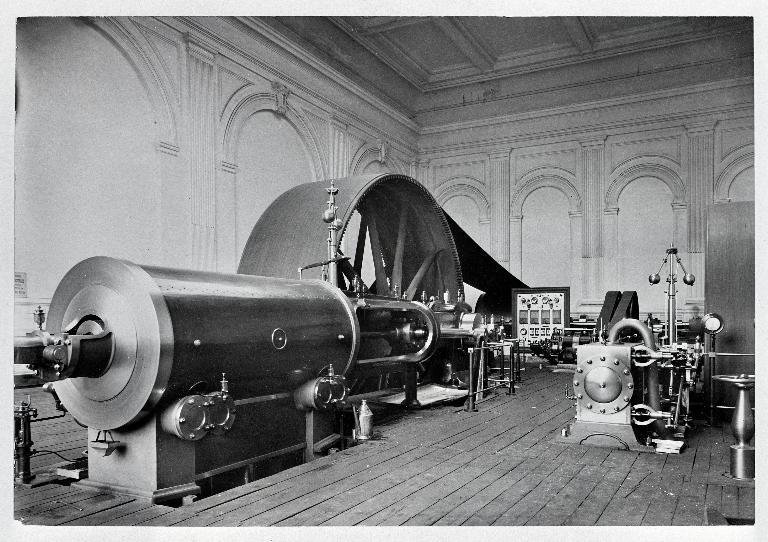

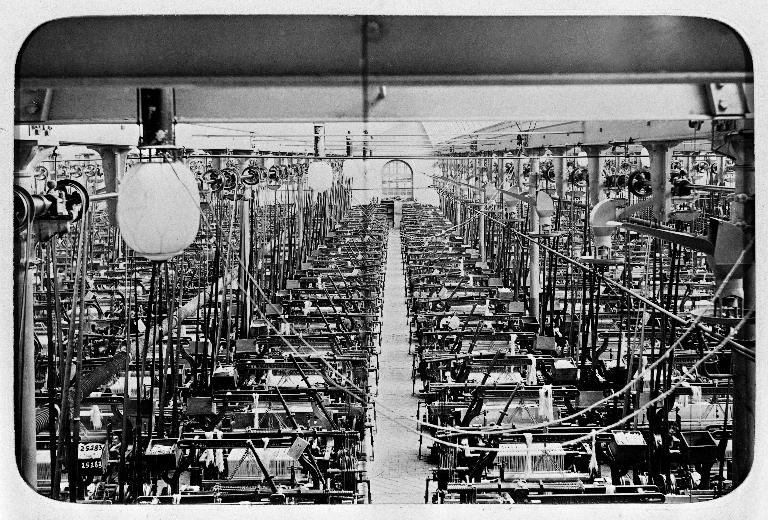

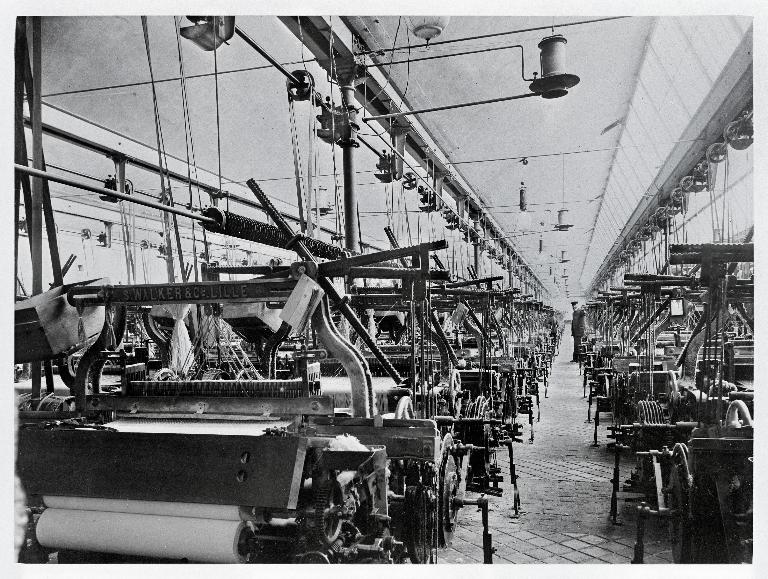

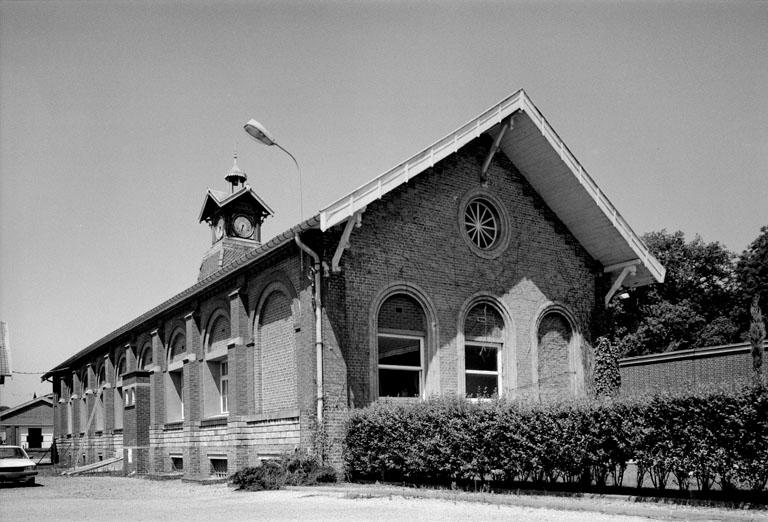

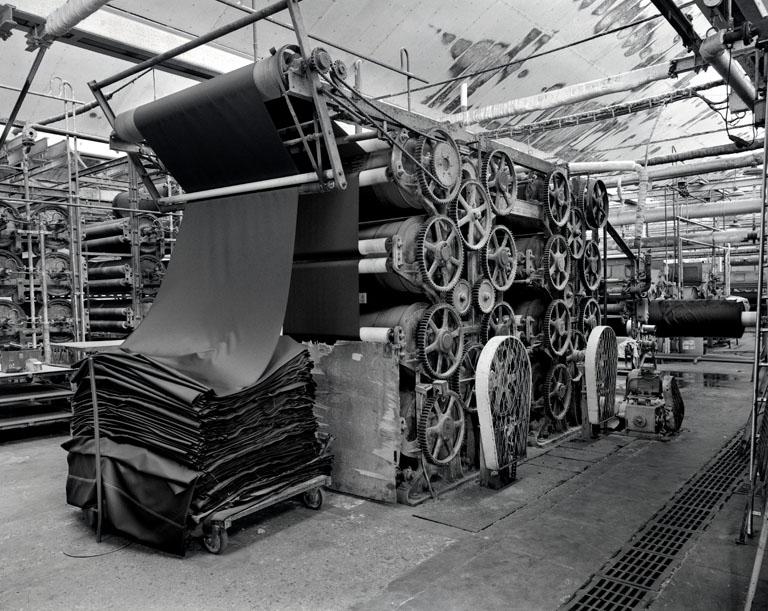

En février 1885, Oscar Cosserat achète l'ancien peignage de laine de Samuel Overend, auparavant possédé par Dupont-Bacqueville et qui avait été partiellement incendié en 1883. L'industriel possède alors l'ensemble du site et va s'attacher à le réorganiser, à reconstruire les ateliers pour former un des plus importants sites industriels textile de la ville. Sur le nouveau terrain acquis de l'autre coté de la coulerie, Oscar Cosserat installe d'abord une blanchisserie et entreprend la construction d'un nouvel atelier de tissage de velours cannelé (ou côtelé), plus vaste que le précédent (cf. Annexe 2). Les travaux, commencés en février 1886, sont achevés six mois après. En août 1886, les premiers métiers sont mis en action. L'ensemble avec la blanchisserie de toiles est totalement opérationnelle en avril 1887. En 1889, face à l'entrée du bâtiment de tissage de toile, une dizaine de maisons ouvrières intégrées au site et jugées trop vétustes ainsi que la maison du sous-directeur sont démontées pour laisser place à un magasin à fil. Parallèlement, Oscar Cosserat dote le site de plusieurs équipements sociaux. Le magasin coopératif (qui permet aux ouvriers d'acheter des vêtements, du pain et du charbon), d'abord installé dans l'ancien logement de concierge, est transféré dans un nouveau bâtiment construit en avril 1890. La nouvelle coopérative est inaugurée le 15 juillet 1890 à l'occasion de la fête des Tisseurs. Par la suite, le bâtiment est converti en show room de l'entreprise. L'industriel fait également construire une cantine, inaugurée le 4 novembre 1891, à l'entrée de l'usine afin "d’empêcher les ouvriers d'aller manger dans les cabarets, où ils sont obligés de consommer et trouver bien souvent des occasions de dépenses". Mais Oscar Cosserat décide surtout d'investir dans l'outil de production, d'accroitre le nombre de métiers à tisser le velours et, surtout, de développer la production de velours lisse. En 1891, le tissage de velours qui vient à peine d'être construit, est pratiquement doublé pour accueillir 200 métiers à tisser supplémentaires. L'atelier constitue la fameuse "salle des 500 métiers", qui fait l'admiration de Jules Verne en personne. Elle est complétée par un atelier de coupe mécanique et une nouvelle salle des machines, monumentale. Les nouveaux ateliers accueillent deux imposantes statues de Notre-Dame du Travail qui sont bénies en même temps que l'usine le 25 octobre 1891. Bien qu'éloignée de l'entrée, la salle des machines, flanquée des nouvelles salles de coupe, constitue la partie architecturale la plus soignée et la plus ornée du site. Elle porte au fronton l'inscription "Manufacture de velours" ainsi que les initiales TC pour Tissages Cosserat. Cette partie aurait été construite par l'architecte Paul Pérouse de Monclos (1865-1934), cousin de Didier de Montclos, directeur de l'usine Cosserat à la même période, et encore élève de l'École des Beaux-Arts de Paris. La salle des machines de 1892 serait donc la première réalisation de cet architecte, membre de la Société des Architectes, diplômé par le Gouvernement en 1893.

En janvier 1899, après avoir fait l'acquisition du matériel de teinture provenant de l'usine Requebeuf, Oscar Cosserat entreprend la construction d'un nouvel atelier de blanchisserie.

L'entreprise Cosserat au XXe siècle

Au début du XXe siècle, l’œuvre d'Oscar Cosserat se poursuit par la modernisation du premier tissage de toiles qui rassemble désormais tous les métiers de velours lisse auparavant. Les ateliers sont alors agrandis et surélevés en 1902 et 1903 (date portée). Au décès d'Oscar Cosserat le 24 août 1910, la direction de l'entreprise est assurée par ses deux fils, Maurice (1861-1940) et Pierre (1864-1945). À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la direction de l'entreprise est assurée par André Cosserat (1893-1972) et son cousin germain, Jacques (1900-1965). Malgré des difficultés économiques, ils parviennent à maintenir l'activité jusqu'à ce que Guy Cosserat (1926), en dépit d'importants investissements et une adaptation des produits aux marchés, ne soit contraint de vendre l'entreprise familiale à un industriel marseillais, Gérard Bittan, en 1985. L'établissement est déclaré en redressement judiciaire en 2004. Il est vendu à une entreprise allemande, Cord & Velveton, qui transfère peu à peu les activités du site amiénois vers l'Allemagne. L'usine ferme définitivement en 2012.

Équipement industriel et machines

En 1857, Eugène Cosserat équipe son tissage de 300 métiers automatiques Platt Brothers et Cie venues de Oldham (G.-B.) et Lacroix, de Mulhouse. Ces machines et métiers fonctionnent alors en partie grâce à l'énergie hydraulique d'une roue nouvellement construite par-dessous et d'une machine à vapeur du constructeur lillois Legavrian (Lille-Moulins) déclarée quelques années plus tard. En 1873, sans doute à la suite du rachat de la filature Dupont-Bacqueville, Eugène Cosserat fait installer une nouvelle machine à vapeur plus puissante pour son tissage de toile par le constructeur amiénois Velliet. Il déclare également construire une nouvelle roue hydraulique de type Sagebien dont la mise en place est autorisée le 30 juin 1874. Cette roue, cassée en 1879, est reconstruite dans des dimensions plus importantes en janvier 1880. La roue Sagebien est toujours en place. De l'autre côté de la coulerie, l'ancienne usine Dupont-Bacqueville, rachetée par Cosserat en 1885, fonctionne avec une machine à vapeur Corliss de 180 chevaux incluse dans la vente de l'époque. Oscar Cosserat fait cependant installer un nouvel équipement plus adapté au développement de son activité. Il achète ainsi une nouvelle chaudière à vapeur Babcock & Wilcox, réalisée par Fontaine, constructeur à Lille, et fait installer un nouveau matériel de blanchisserie pour 38 500 francs. Il achète également quarante métiers à velours "du meilleur système" pour les monter dans l'ancien tissage et les tester avant de s'engager sur des investissements plus conséquents. Le nouveau tissage de velours qu'il construit en 1886 abrite un ensemble de 300 métiers à tisser. Les ateliers bénéficient d'un éclairage électrique à arc Henrion. En 1890, le lancement de la fabrication de velours lisse occasionne de nouveaux investissements matériels. Les essais sont d'abord effectués avec quatre métiers à tisser provenant du tissage Requebeuf et poussent Pierre Cosserat (1864-1945) à acheter les brevets anglais pour la coupe mécanique de velours lisse. En 1891, la salle des machines nouvellement construite accueille une machine de 1 000 chevaux de puissance fournie par Dujardin à Lille, l'une des plus imposantes machine à vapeur d'Europe. Elle est mise en service le 6 avril 1892. En 1899, cette machine à vapeur est complétée d'une dynamo de 600 chevaux. En 1906, Oscar Cosserat achète 62 métiers à tisser le velours lisse lors de la cessation d'activité du tissage Boulant, au Hamel, et investit dans l'équipement de deux nouvelles chaudières en juillet 1909.

Approche sociale et évolution des effectifs

En 1871, l'usine emploie 351 ouvriers, dont 51 ont moins de 16 ans. En 1890, le tissage de velours et de toile emploie environ 700 ouvriers. En 1893, après la construction des nouveaux ateliers, l'effectif atteint 1 100 ouvriers. La même année, le 7 avril 1893, une importante grève éclate et conduit Oscar Cosserat à femer l'usine durant près de deux mois, et à licencier 200 ouvriers. Les mouvements sociaux de 1904 sont contrecarrés par la mise en place d'un lock out de l'usine. En 1939, au moment de la déclaration de guerre, l'usine n'emploie plus que 564 salariés. En 1986, l'entreprise Cosserat, qui est fortement frappée par la crise, ne possède plus qu'un effectif de 151 salariés. Cet effectif est maintenu jusqu'au redressement judiciaire de 2004. En 2008, la production amiénoise en forte baisse conduit à une réduction massive des effectifs qui ne compte plus que 63 salariés en 2008.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle

-

Dates

- 1885, porte la date

- 1886, porte la date

- 1889, porte la date

- 1890, daté par source

- 1891, porte la date

- 1898, daté par source

- 1899, daté par source

- 1902, daté par source

- 1903, daté par source

- 1908, daté par source

- 1910, daté par source

- 1911, daté par source

- 1919, daté par source

- 1920, daté par source

- 1926, daté par source

- 1930, daté par source

- 1949, daté par source

- 1958, daté par tradition orale

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Pérouse de Monclos Paularchitecte attribution par sourcePérouse de Monclos PaulCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte né à Rousillon (Isère), le 25 juin 1865 et mort à Voiron (Isère), le 11 août 1934.

Elève d'Honoré Daumet, il est admis à l'école des Beaux-Arts de Paris en 1884. En 1892, alors qu'il est encore élève de première classe, il édifie "le bâtiment de la salle des moteurs et douze bâtiments chevaux" pour les filatures de lin Cosserat à Amiens. (A.N. : AJ 52.378). En 1893, il est diplômé de l'école des Beaux-Arts de Paris, après avoir présenté un projet de maison bourgeoise à la campagne (construite à la Côte-Saint-André pour son père Henri de Montclos. En janvier 1893, il devient membre de la Société des architectes diplômés par le Gouvernement. Il possède un cabinet à Paris (110 Bd Saint-Germain, Paris 6e) et un autre à Lyon (18 rue Franklin).

Source A.N. AJ 52 378.

-

Auteur :

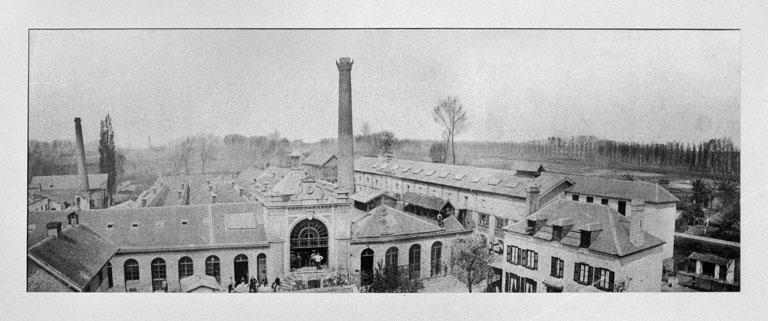

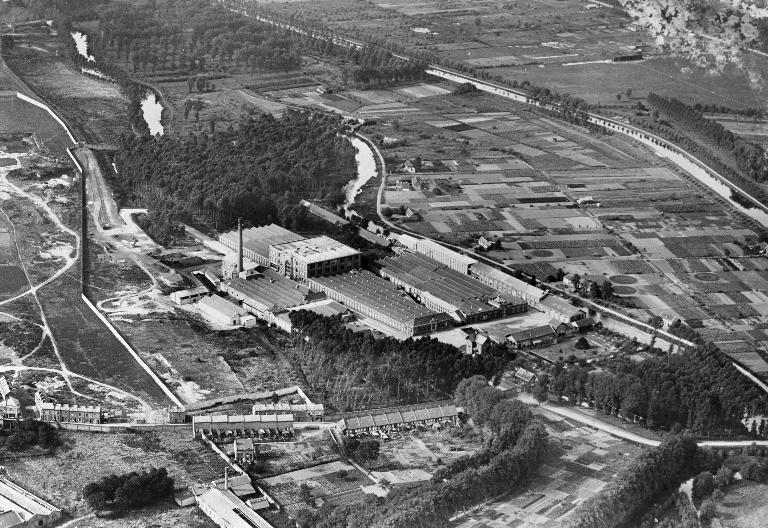

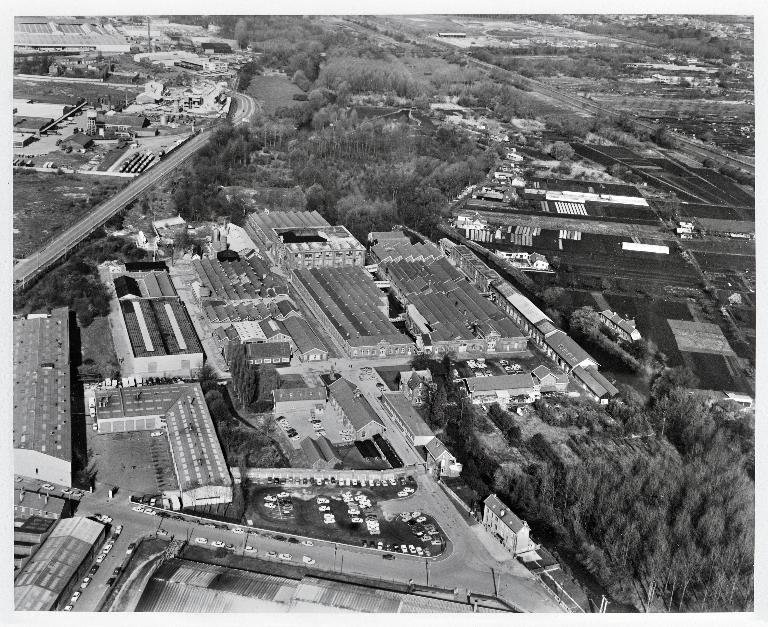

Le site industriel est situé à la périphérie ouest de la ville d'Amiens, au faubourg de Hem. Il couvre une superficie de 131 000 m², dont 25 850 m² couverts. L'ensemble est traversé d'est en ouest par la rivière de Selle qui se jette dans la Somme dont l'un des bras longe l'usine au nord. L'usine est desservie par un embranchement ferroviaire et par une route en impasse. L'entrée, flanquée de la conciergerie à droite, est bordée d'un bâtiment en brique, construit en rez-de-chaussée sur neuf travées largement ouvertes de baies en plein-cintre ponctuées de contreforts. Ce bâtiment, qui sert de réfectoire d'usine, est couvert d'un toit en tuile, à longs pans et pignons couverts. Le centre de la couverture est coiffé d'un clocheton en charpente qui accueille une horloge et porte la date de 1891 sculptée sur la face ouest. En face, les bureaux, construits en brique et béton, datent du troisième quart du XXe siècle. L'entrée, qui constitue l'accès principal pour le personnel et les fournisseurs, débouche sur une place aménagée en partie en jardin et plantée d'arbres. Sur son côté sud, se dresse un monument dédié aux membres du personnel morts pour la France.

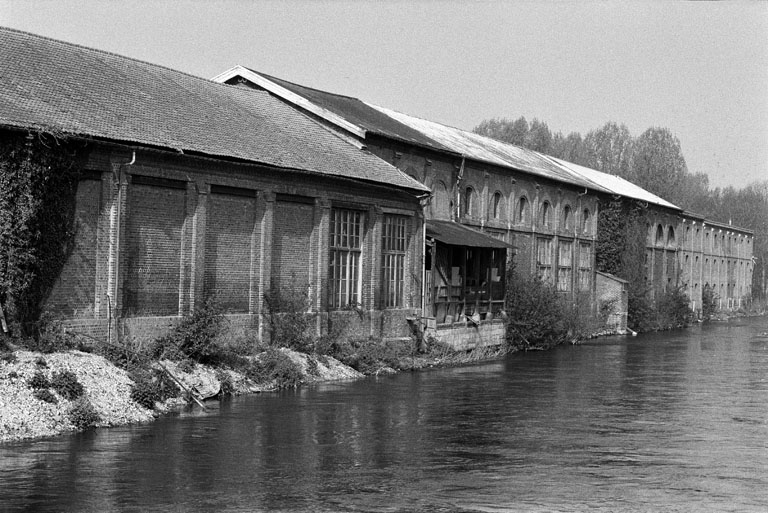

La Selle (qui traverse le site et alimente une roue Sagebien abritée sous une cage en essentage de planches verticales) sépare les deux grands ensembles d'ateliers : à main droite, le tissage de toiles, construit en brique, porte la date de 1903 ; à main gauche, le tissage de velours.

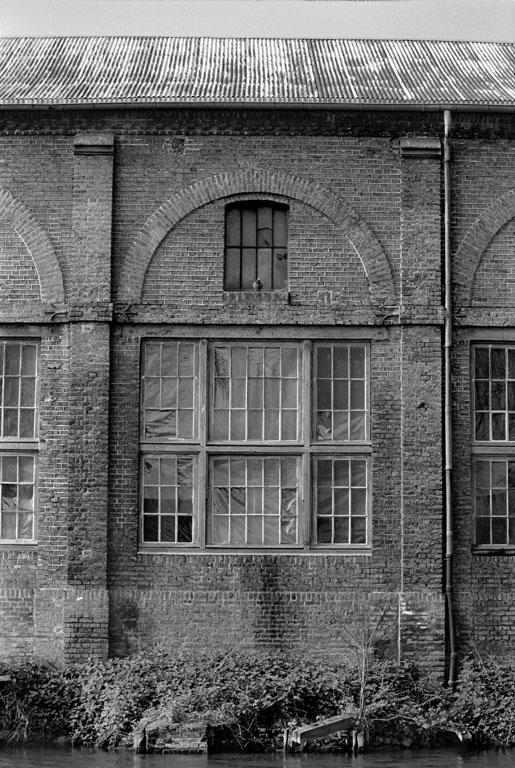

À l'ouest, à l'arrière de l'atelier de tissage, s'élève la salle des machines, monumentale, sur trois niveaux d'élévation. Orientée vers le sud, sa façade est peu visible. Elle constitue néanmoins l'élément architectural le plus soigné et le plus orné de l'usine. La partie centrale est appareillée de briques rouges et de briques silico-calcaire blanches, alternées.

À l'arrière de la teinturerie et blanchisserie subsiste une cheminée tronconique en brique, aujourd'hui tronquée.

-

Murs

- brique

- pierre

- essentage de planches

-

Toitstuile flamande mécanique, matériau synthétique en couverture, verre en couverture

-

Étages2 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation à travées, élévation ordonnancée

-

Couvertures

- shed

- toit à longs pans pignon couvert

- croupe

-

Escaliers

-

Énergies

- énergie hydraulique roue hydraulique verticale

- énergie thermique

- énergie électrique

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Techniques

- sculpture

-

Précision représentations

Support : table saillante de l'élévation antérieure de la salle des machines ; sujet : console, support : élévation antérieure de la salle des machines.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablessalle des machines, atelier de fabrication, machine de production

-

Protectionsinscrit MH, 2022/02/18

inscrit MH partiellement, 2001/06/11

-

Précisions sur la protection

Arrêté du 11 juin 2001 : inscrit MH au titre d'édifice PA80000027 . Voir liste sur le site du ministère de la Culture en lien web.

Arrêtés du 2 février 2022 : inscrits au titre objet pour les machines textiles et maquettes de machines ainsi que pour les quatorze cylindres destinés à l'impression de toiles de Jouy au rouleau vers 1880 appartenant à la société Charles Burger.

PM80006010 : machines textiles et maquettes de machines.

PM80006011 : quatorze cylindres destinés à l'impression de toiles de Jouy au rouleau vers 1880 appartenant à la société Charles Burger.

Voir liste des 17 machines protégées au titre d'objets mobiliers en lien web : PM80006010 ; PM80006023 ; PM80006024 ; PM80006025 ; PM80006026 ; PM80006027 ; PM80006028 ; PM80006029 ; PM80006030 ; PM80006031 ; PM80006032 ; PM80006033 ; PM80006034 ; PM80006035 ; PM80006036 ; PM80006037 ; PM80006038

-

Référence MH

Ce dossier de repérage du patrimoine industriel établi en 1987 a été mis à jour et enrichi en 2014 et en 2023 suite à l'inscription MH au titre d'objet.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune d'Amiens

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune d'Amiens

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune d'Amiens

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Commune d'Amiens

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Collection particulière. Droits réservés

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Collection particulière. Droits réservés

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Collection particulière. Droits réservés

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Collection particulière. Droits réservés

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Collection particulière. Droits réservés

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

Documents d'archives

-

AD Somme. Série C ; 1358 41. Bail à cens de l'évêque d'Amiens d'une parcelle de terrain à Antoine Boistel pour élever deux moulins à eau sur la rivière de Selle, 13 avril 1668.

-

AD Somme. Série C : C 1973. Visite de la rivière de Selle par Claude Fournier, maître particulier des eaux-et-forêts de la maitrise d'Amiens, 19 novembre 1747 - 30 mai 1748.

-

AD Somme. Série B. 1 B 883. Acquisition d'une parcelle de pré comprenant trois moulins appartenant à Jacques Jourdain, négociant, par Jean-Baptiste Morgan, écuyer, extrait du registre aux reliefs, saisines et dessaisines de l'évêché d'Amiens, 18 novembre 1765.

-

AD Somme. Série U : 3 U² 690. Adjudication du tribunal de première instance d'Amiens de la propriété de Louis Biberel et Lecornu, à embouchure de la Selle par MM.Hervillez et Boistel d'Escauvillers, 14 fructidor an X [1er septembre 1802].

-

AD Somme. Série E ; 3 E 27817. Etude notariale de Me Machart, notaire à Amiens. Vente d'une propriété du faubourg de Hem appartenant à M. André-Vincent Boistel d'Escauvillers, propriétaire, et à M. Philippe-Irénée Boistel, son fils et directeur de la filature de coton du faubourg de Hem, 24 avril 1807.

-

AD Somme. Série E : 3 E 27832. Acte de vente des moulins Boistel d'Escauvillers à Madry, devant Me Machart, notaire à Amiens, 12 avril 1816.

-

AD Somme. Série E : 3 E 30396. Vente des moulins à moudre les bois de teinture appartenant à Noël-Augustine Laury et Justine Agnès Caroline Dervilliez, sa femme, à M. et Mme Dupont-Baqueville, devant Me Vion, notaire à Amiens, 26 novembre 1827.

-

AD Somme. Série Q. Sous-série : 3 Q. Transcription du Bureau des hypothèques d'Amiens, volume 723, n°80. Vente de l’usine Madry par Mme veuve Madry-Dupontreué à M. Eugène Cosserat, devant Me Riquier et Vion, notaires à Amiens, 30 mars 1857 (transcription du 16 mars 1857).

-

Amiens, BM. Ms 1406 C/ XIX-47. Courrier de Maurice Cosserat à Pierre Dubois relatif à deux photographies illustrant le bâtiment construit en 1857, 31 octobre 1933

-

AD Somme. Série E : 3 E 30396. Vente d'un peignage de laine sis au faubourg de Hem, par Dupont et Froment à M. Bailey et Consorts, devant Me Lepreux, notaire à Amiens, 20 novembre 1872

-

AD Somme. Série E : 3 E 30500. Vente du peignage de laine de M. Samuel Overend à M. Oscar Cosserat, devant M. Alexandre-Edouard Jarry et son collègue, notaire à Amiens, 10-11 février 1885.

-

Amiens. BM ; Ms 1345 E : PINSARD, Charles. Notes des rues, places et monuments d'Amiens, 1891.

-

AN. Série AJ ; AJ 52.378. Lettre certificat de travaux de Paul Pérouse de Montclos, pour le bâtiment de la salle des moteurs et douze bâtiments chevaux de l'usine Cosserat, 1892.

-

février 1906.

Bibliographie

-

CALAME, François. Le petit journal de la fête du velours : 200 ans de velours à Amiens [Exposition consacrée au bicentenaire de la manufacture de velours Cosserat]. Amiens, octobre 1994. 4 pages.

-

CARLIER, Marjorie. Les Cosserat, des entrepreneurs bâtisseurs à Amiens au XIXe siècle. "Rien qu'un récit véridique..." Conférences historiques aux Archives de la Somme. Amiens : Archives départementales de la Somme, 2003.

pp. 113-136. -

FAUQUE, Claude. Le velours ou la force de la douceur. Paris : Syros, 1994. 125 p.

-

LE DIASCORN, Arnaud. Les débuts du machinisme dans le textile de la Somme, 1740-1900. Mémoire de maîtrise d'Histoire. Amiens, Université de Picardie Jules Verne, 2003.

-

PONCHE, Narcisse. Rapport sur les œuvres établies à Amiens chez M. Cosserat. Congrès de Lille, novembre 1890.

-

WISCART, Jean-Marie. Les patrons du Second Empire. Picardie. Pairs : Picard et Cénomane, 2007.

pp. 118-124. -

CARLIER, Marjorie. Les Cosserat, des patrons catholiques paternalistes et bâtisseurs à Amiens au XIXe siècle. Mémoire de maîtrise. Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 2002.

Périodiques

-

Le journal d'Amiens (AD Somme ; 244 PER 11).

6 août 1865. -

Le journal d'Amiens (AD Somme ; 244 PER 11).

28 août 1887. -

Le Cri du peuple (AD Somme ; 237 PER 3).

13 janvier 1907. -

Bulletin du 8e secteur de la reconstitution industrielle (AD Somme ; 181 PER 1).

n°21, septembre 1921. -

L'illustration économique et financière. Supplément au numéro du 1er novembre 1924.

Supplément au numéro du 1er novembre 1924. -

La reconstruction des régions dévastées. Le Monde illustré, 25 octobre 1925, 65e année.

Tome V, La Somme et l'Oise, 1918-1921, p. 27. -

COSSERAT, Samsonette. Un grand industriel amiénois : Eugène Cosserat. Mémoires de l'Académie d'Amiens, tome 79, 2002.

pp. 203-227. -

DUBOIS, Pierre. Les industries amiénoises de la laine et du coton sous le règne de Louis XV. Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1935. 35 p.

Documents figurés

-

Plan du faubourg de Hem annexé au mémoire de Jean-Baptiste Morgan contre la construction de deux moulins par Sanson Leprince, 1775 (AD Somme ; 1 C 1358).

-

Plan du système des eaux et rivière des moulins de Heren, Vasseur et Boistel, 1806 (AD Somme ; 99 S 355.127)

-

Portrait de Pierre Cosserat, huile sur toile, vers 1820 (coll. part.).

-

Amiens. Plan cadastral. Section E, dite du faubourg de Hem, 1ere feuille, 1852. Levé par Hazard, géomètre de première classe. 1/1000e. (AD Somme ; 3 P 1522/2).

-

Faubourg de Hem, l’usine de MM. Dupont et Cosserat, Aimé et/ou Louis Duthoit. 1855. Encre sur papier calque collé sur papier blanc. (Musée de Picardie, Amiens ; MP Duthoit I-166)

-

Vue aérienne d’Amiens depuis le sud, 1865. Détail de l'usine Cosserat, par Louis Duthoit (1807 – 1874). encre et aquarelle sur papier blanc (Musée de Picardie, Amiens ; MP Duthoit XX-2).

-

Cosserat. Tissage de toiles & de velours. Coupe mécanique. Blanchisserie. In : Nouveau plan d'Amiens monumental, industriel et commercial, vers 1893. (BM Amiens).

-

Nouveau plan d'Amiens monumental, industriel et commercial, 1896. (BM Amiens ; PL 10)

-

En-tête commercial du tissage mécanique de toiles et de blanchiment de fils Cosserat, vers 1900. (AD Somme ; M 96855)

-

Amiens. Usine Cosserat, carte postale, début XXe siècle. (AP)

-

Salle des machines, photographie, vers 1900 (AP).

Lien web

- Plan du cadastre napoléonien de la ville d'Amiens, dite du faubourg de Hem, section E, première feuille, 1852. (AD Somme ; 3 P 1522/2) [consulté le 02/06/2023]

- Base Palissy. PM80006010 : machines textiles et maquettes de machines. Inscription MH au titre objet. Usine Cosserat, Amiens (80). [consulté le 25/04/2023]

- Base Palissy. PM80006011 : 14 cylindres destinés à l'impression de toiles de Jouy au rouleau vers 1880 appartenant à la société Charles Burger. Inscription MH au titre objet. Usine Cosserat, Amiens (80). [consulté le 25/04/2023]

- Fresque INA - Les Velours Cosserat à Amiens, 1994 [consulté le 26/04/2023]

- Usine Cosserat. Base Mérimée : dossier MH [en ligne]. PA80000027. [consulté le 02/06/2023].

Annexes

-

Description du site industriel en 1802. Extrait de l'adjudication du tribunal de première instance de la propriété à l'embouchure de la Selle, 1er septembre 1802. (AD Somme ; 3 U 2/690)

-

La construction de la nouvelle usine de velours. Extrait de l'Histoire de la manufacture Cosserat par Oscar Cosserat, 1886. (AP)

-

Notice de repérage du patrimoine industriel de la Somme, 1988.

-

Passage d'une lettre de Jules Verne à Oscar Cosserat, 6 mars 1893. (AP)

-

Souvenirs de Xavier de Montclos, fils d'Henri de Monclos, directeur de l'usine Cosserat, janvier 2000

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Fait partie de

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.