Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

16-18 rue de la république

-

Cadastre

2021

000 AB 01

254

-

Dénominationsgendarmerie, caserne

-

Vocablescaserne Sainte-Anne, pavillon Sainte-Anne

-

Destinationsimmeuble à logements

-

Parties constituantes non étudiéesdépendance

Le bâtiment avant la Première Guerre mondiale

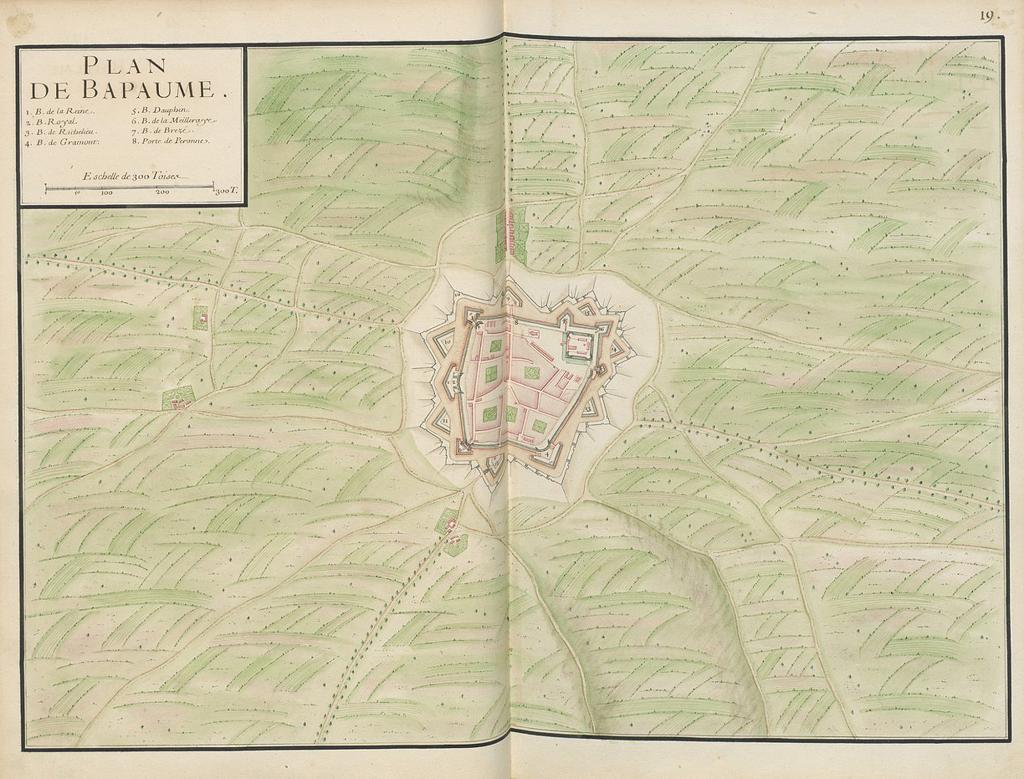

La gendarmerie est construite sur un emplacement auparavant occupé par une caserne, appelée Caserne sainte-Anne ou pavillon Sainte-Anne, située à l'angle est des anciens remparts. La construction de cette caserne est antérieure au XVIIe siècle où une première modification du bâti est documentée (DÉGARDIN, 1945) : constituée de trois bâtiments parallèles entre eux et perpendiculaires au rempart tels qu'ils apparaissent sur un plan de Bapaume de 1663, elle est transformée en deux bâtiments, dont l'un en L, bordé d'un côté par le rempart et de l'autre par les rues Gambetta et de l'Amiral-Payen. Au cours du XVIIIe siècle, le bâtiment longé par la rue Gambetta est détruit. Le second est transformé pour partie en appartements pour le directeur de l’École Royale d'Artillerie et son adjoint, et en réfectoire pour les élèves. En 1794, il accueille les ménages de gendarmes dont la caserne est désormais occupée par une école et prend le nom de gendarmerie. Sur le cadastre de 1830, le bâtiment apparait précédé d'une grande cour.

Éléments de contexte et de chronologie du projet

Comme le reste de la ville, la caserne est totalement détruite pendant la Première Guerre mondiale. Elle ne fait pas partie des constructions essentielles à la reprise de l'activité économique et sa reconstruction ne commence donc qu'en 1923 même si les plans et le devis descriptif sont établis dès début avril 1922 (AD Pas-de-Calais, N990).

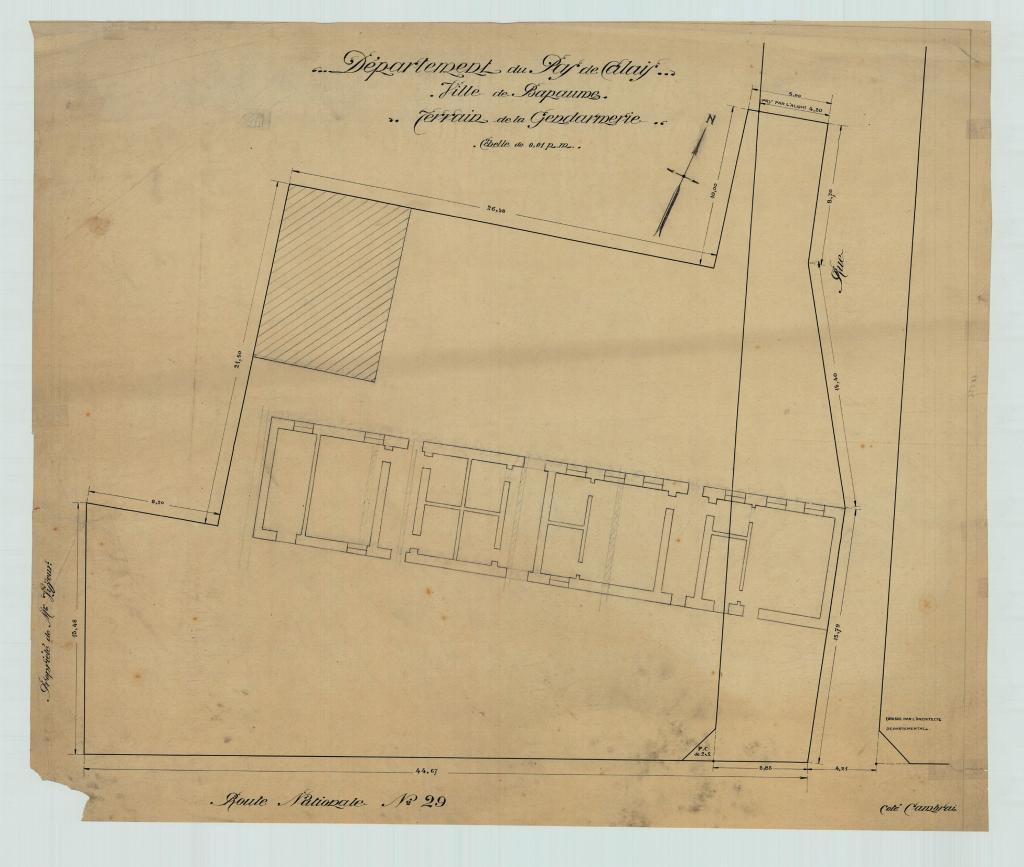

Le terrain appartient au département, ainsi que cela apparait sur le plan d'agrandissement et d’embellissement établi par l'architecte de la ville en 1920. Ce dernier était le propriétaire de la caserne Sainte-Anne (AD Pas-de-Calais, 4N685). C'est donc lui qui en mars 1922 est attributaire des dommages de guerre dont le montant est établi à 250 000 francs (AD Pas-de-Calais, N990). Il est le maître d’œuvre du projet qui est logiquement confié à l'architecte départemental Paul Decaux, assisté d'Édouard Crevel.

La réception des travaux se fait en plusieurs étapes : décembre 1924 pour la couverture, mars 1926 pour la charpente et les menuiseries, mai 1930 pour la peinture et vitrerie et septembre 1934 pour le lot terrassement - maçonnerie - ferronnerie. Le budget final est de 426 000 francs.

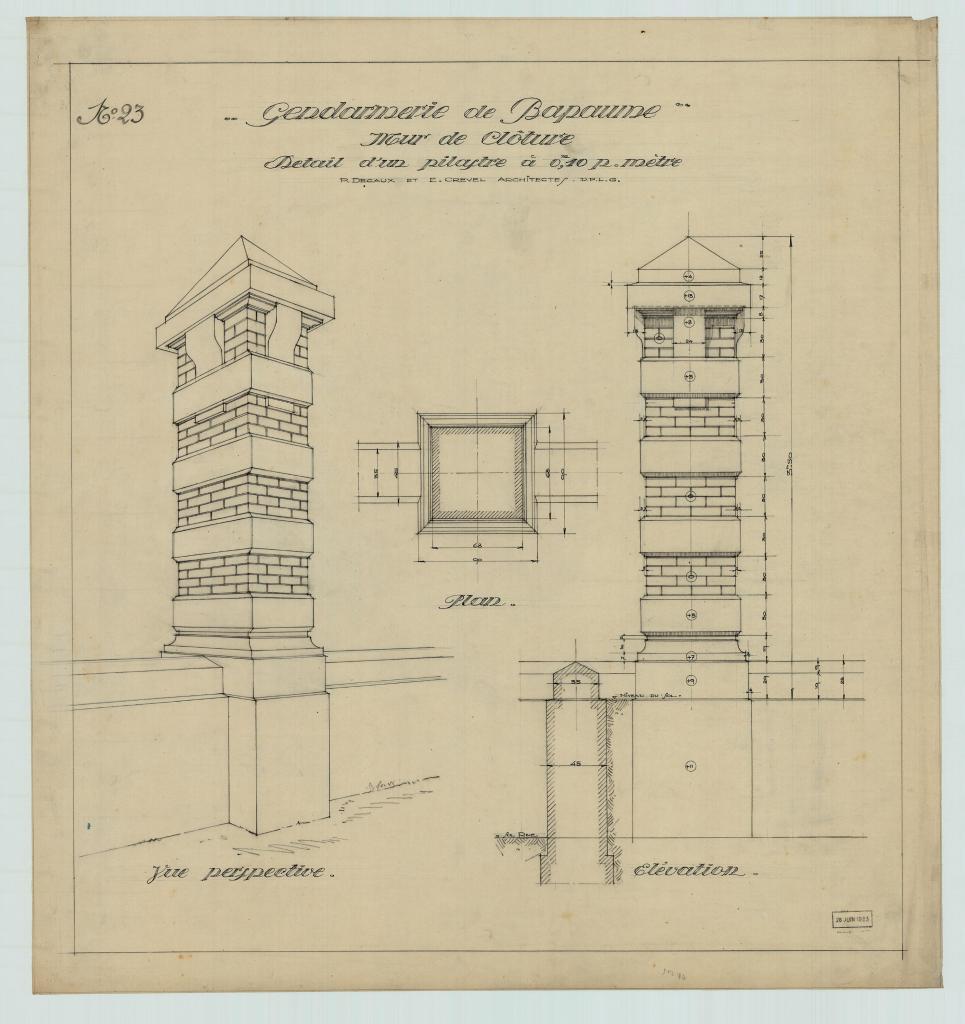

Les matériaux préconisés dans le devis descriptif

L'adjudication des travaux, répartis en quatre lots (terrassement, maçonnerie, ferronnerie ; charpente et menuiserie ; couverture et plomberie ; peinture et vitrerie), est arrêtée le 6 mai 1922 pour un budget prévisionnel établi à 401 000 francs. Le devis descriptif fournit quelques informations sur les matériaux mis en œuvre. Les fondations et les murs extérieurs et les murs porteurs intérieurs sont en "briques neuves". Les cloisons intérieures sont en carreaux de plâtre. Les planchers hauts sont en sapin comme les huisseries intérieures, les escaliers en orme et les huisseries extérieures en chêne. Les linteaux, les dés de voussures et les appuis des baies sont en béton armé tout comme les consoles et les rampants des pignons. Le parement extérieur est "en briques apparentes bien dressé à l'anglaise" et il est décoré en partie basse d'un enduit au ciment de la même couleur que les joints. La charpente est en sapin couverte par des tuiles mécaniques. Les marches extérieures sont en pierre de Soignies (calcaire gris-bleu extrait en Belgique). Le mur de clôture et les piles sont en brique avec un chaperon à deux pentes en béton et un enduit ciment.

Tous les murs intérieurs sont enduits au plâtre puis peints et recouverts de papier de tenture avec frise et bordure assorties pour leurs parties hautes dans les appartements. Le sol du rez-de-chaussée est carrelé avec des carreaux de ciment noirs et blancs, avec des carreaux à dessins pour le bureau du brigadier et le vestibule. Dans les étages, les sols sont parquetés en sapin. Les pièces à vivre sont équipées de cheminées capucines en marbre noir et la cuisine d'une paillasse en brique carrelée.

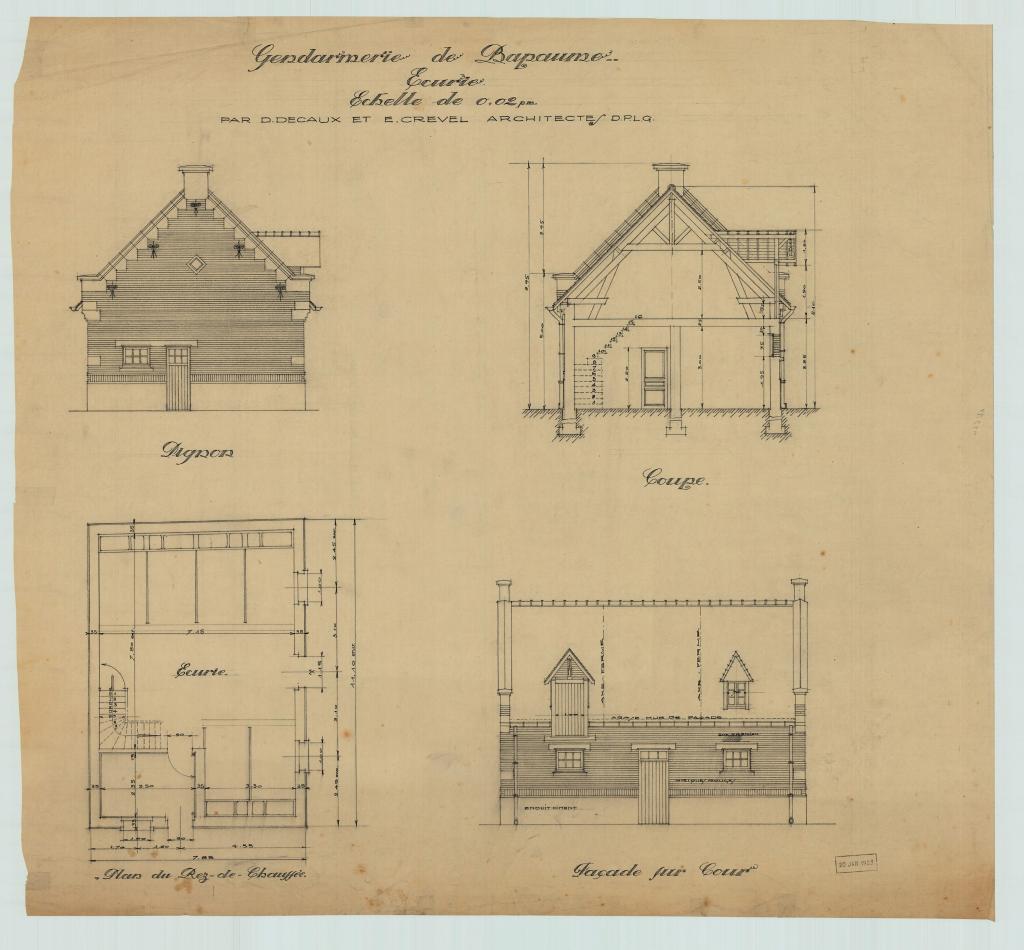

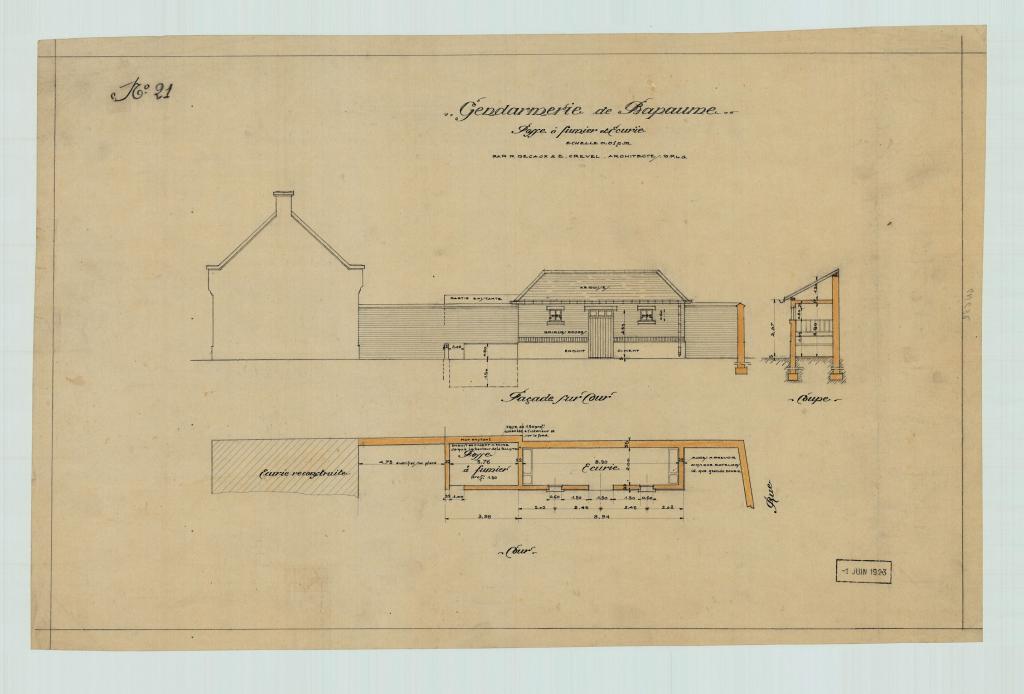

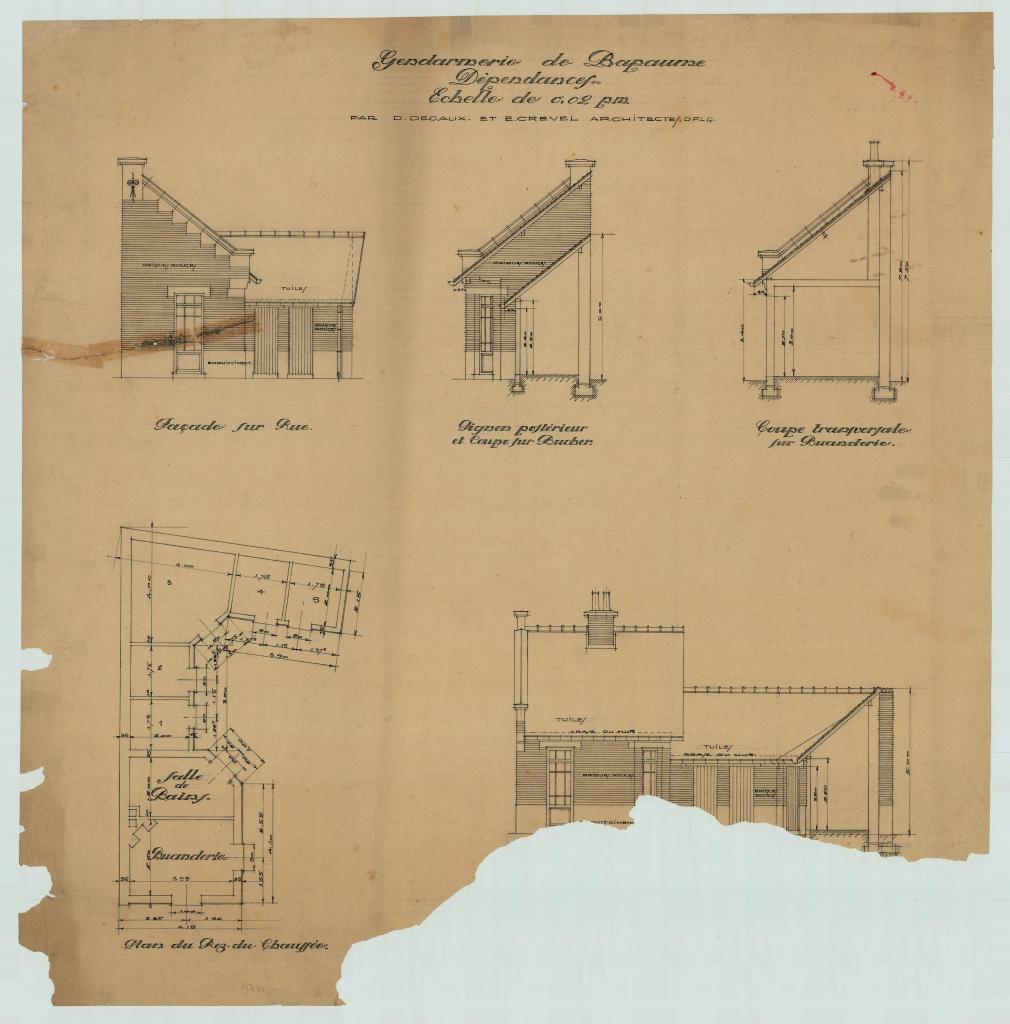

Les matériaux utilisés pour les dépendances (bûcher-buanderie-salle de bain, porcherie-clapier) et l'écurie sont identiques à ceux mis en œuvre pour la construction du bâtiment principal : murs en brique avec soubassement enduit au ciment, béton armé pour les linteaux et les appuis des baies et les rampants et les consoles des pignons, marches et seuils en pierre de Soignies, charpente en sapin et couverture en tuiles. Dans l'écurie et la porcherie le sol est pavé en brique. Il est en sapin dans la dépendance qui accueille la buanderie-salle de bain. Les murs intérieurs sont enduits en plâtre et peints à l'huile.

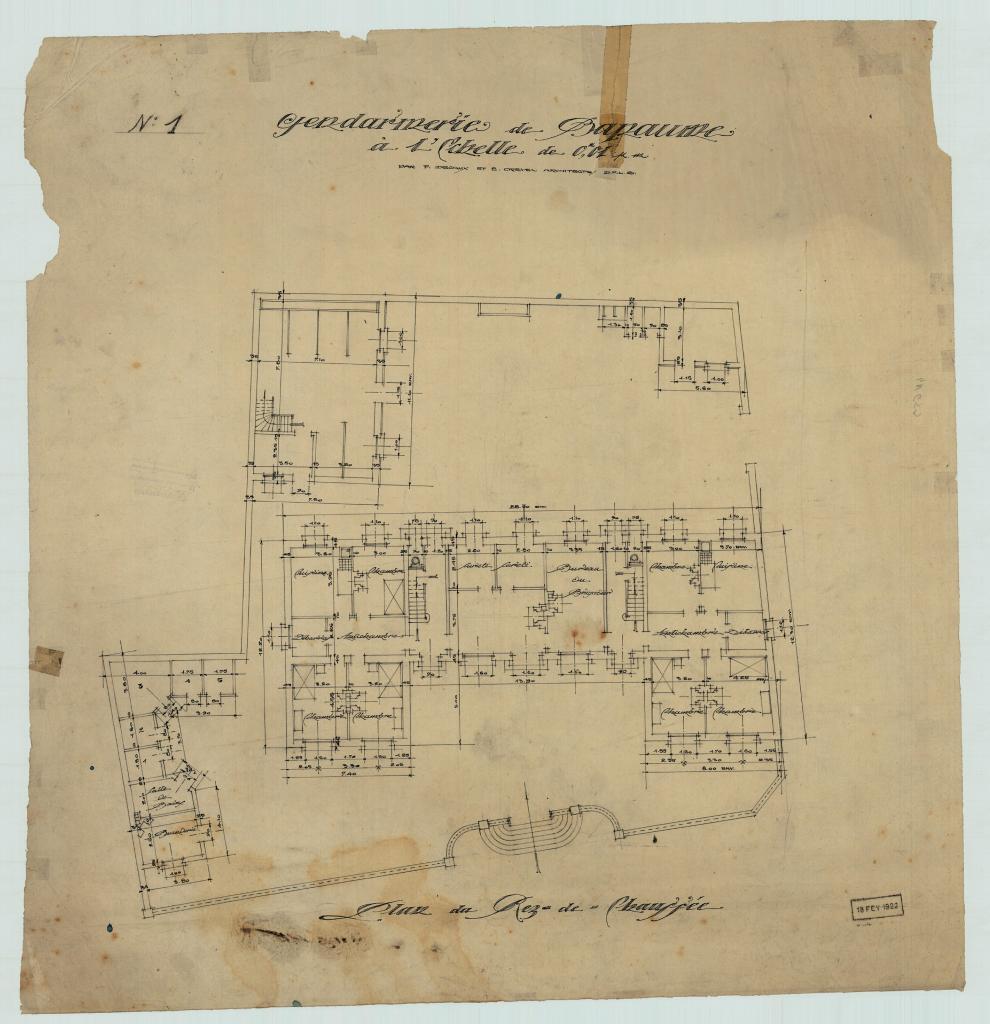

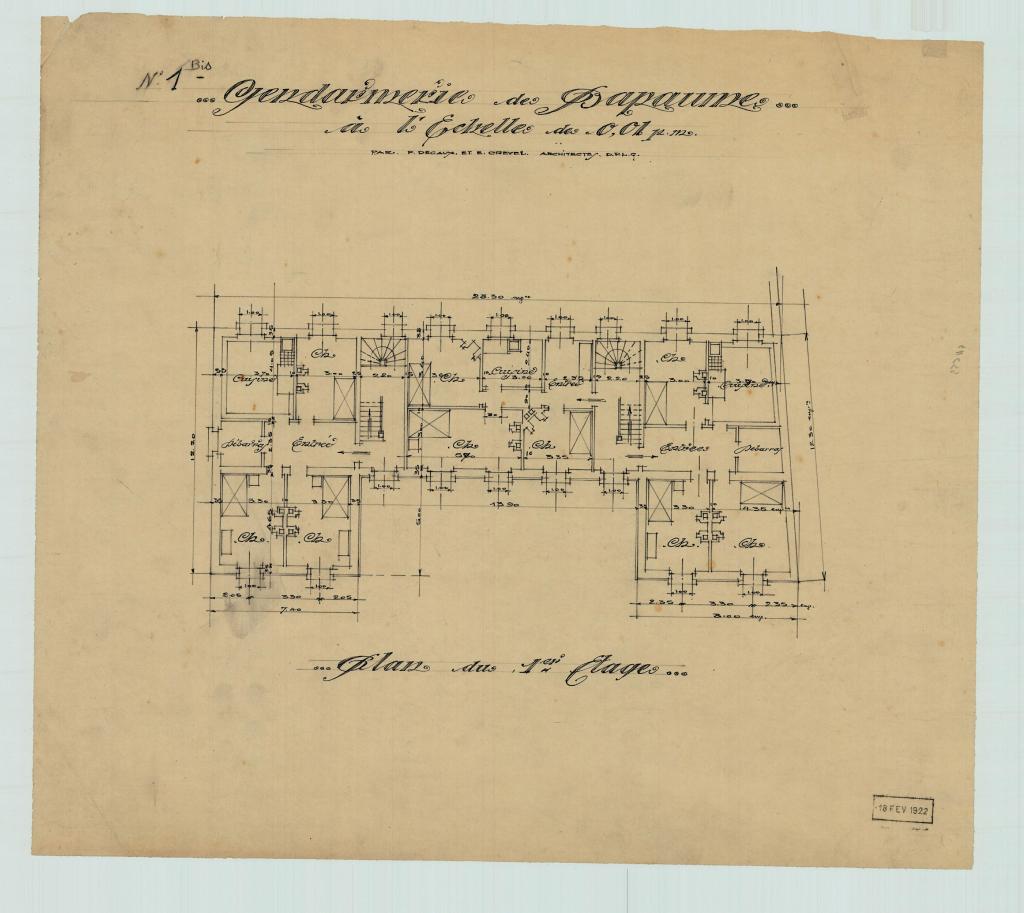

Le projet de l’architecte : les plans

Les plans montrent un bâtiment principal en U au centre d'un grand espace. La partie gauche du grand parvis qui précède le bâtiment principal est occupée par une dépendance qui réunit dans un même bâtiment une buanderie, un bûcher et une salle de bain. On accède au parvis par un grand degré adouci interrompant le mur bahut qui longe toute la parcelle le long de la rue de la République. À l'arrière, l'architecte a prévu sur la gauche un bâtiment pour abriter les écuries et la réserve de paille et de fourrage et à droite une petite construction à vocation de porcherie et de clapier.

Le bâtiment principal accueille à la fois des activités de gendarmerie avec, au rez-de-chaussée du corps central, un bureau pour le brigadier, deux cellules de dépôt de sureté. Les logements de fonction pour les gendarmes sont répartis au rez-de-chaussée des ailes en retour et au premier étage. Les cinq appartements sont organisés de façon identique : une entrée, appelée antichambre sur le plan, donne accès à la totalité des pièces qui sont disposées tout autour : une cuisine, trois chambres et un débarras. Tous les appartements sont traversants et disposent d'une cave et d'un grenier. Ce dernier abrite également un local dédié aux archives. À chaque niveau, deux escaliers droits tournants situés entre la partie publique et la partie privée permettent d'accéder à l'étage supérieur. Au rez-de-chaussée, on y accède soit depuis les portes situées sur la façade principale soit depuis la cour.

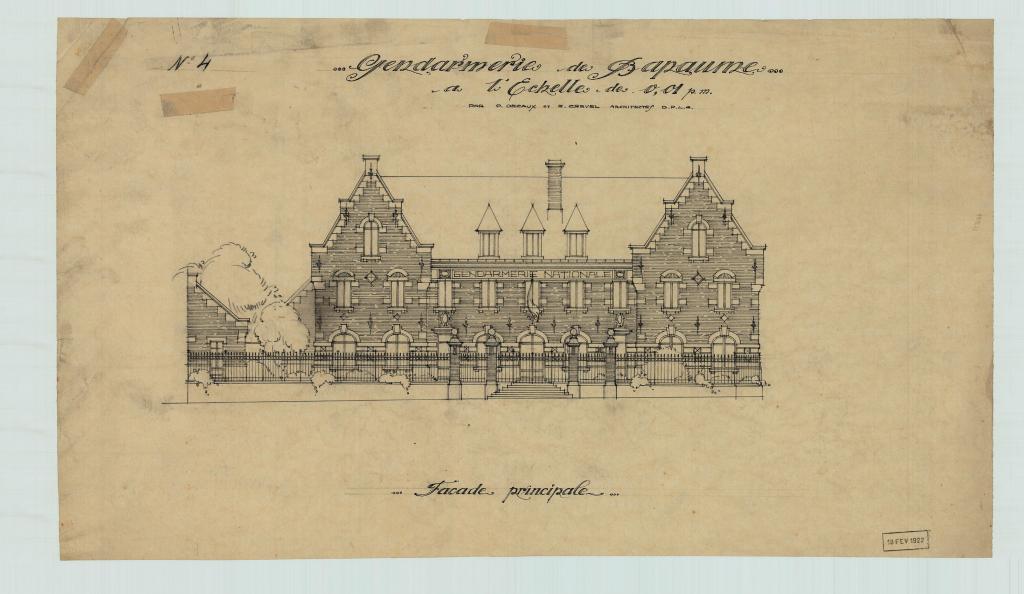

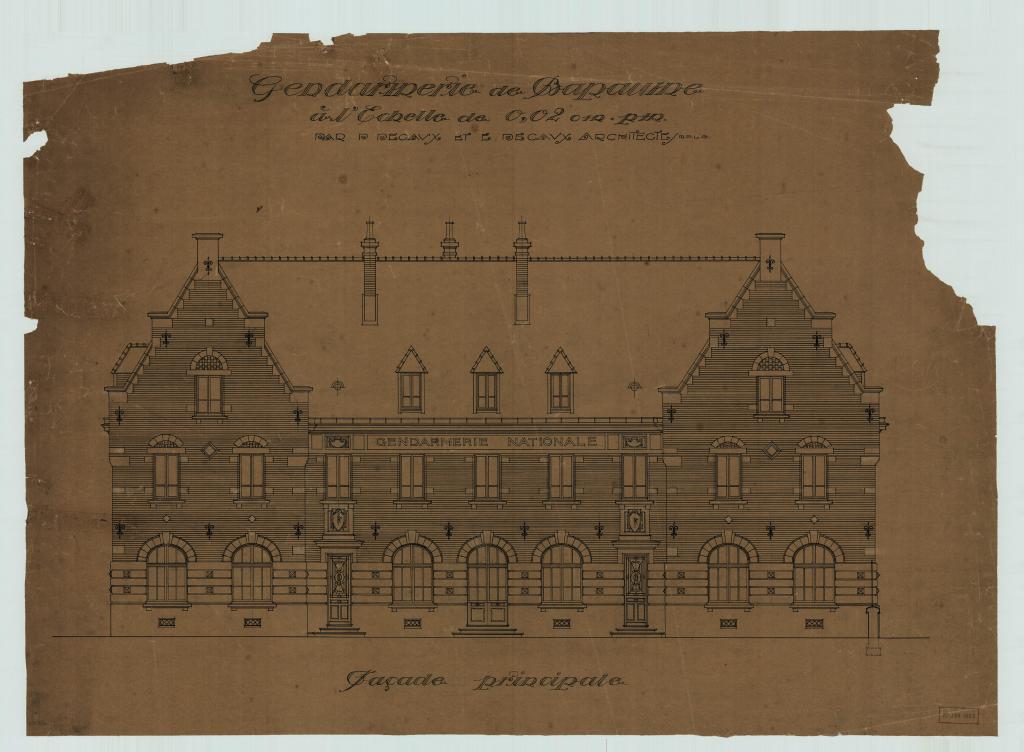

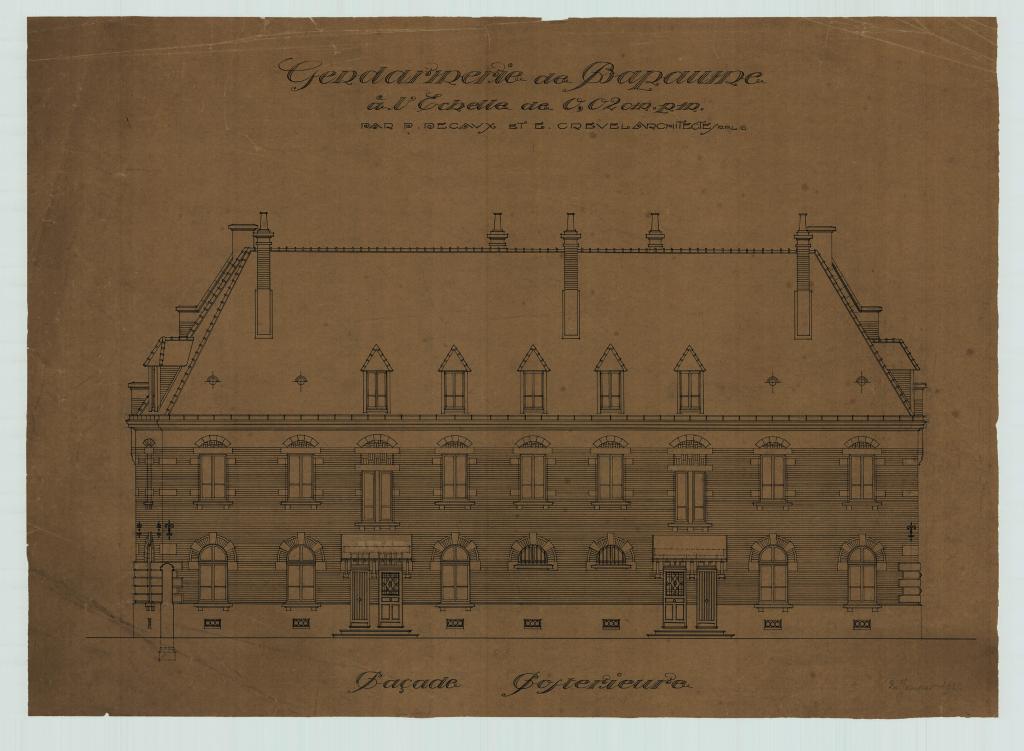

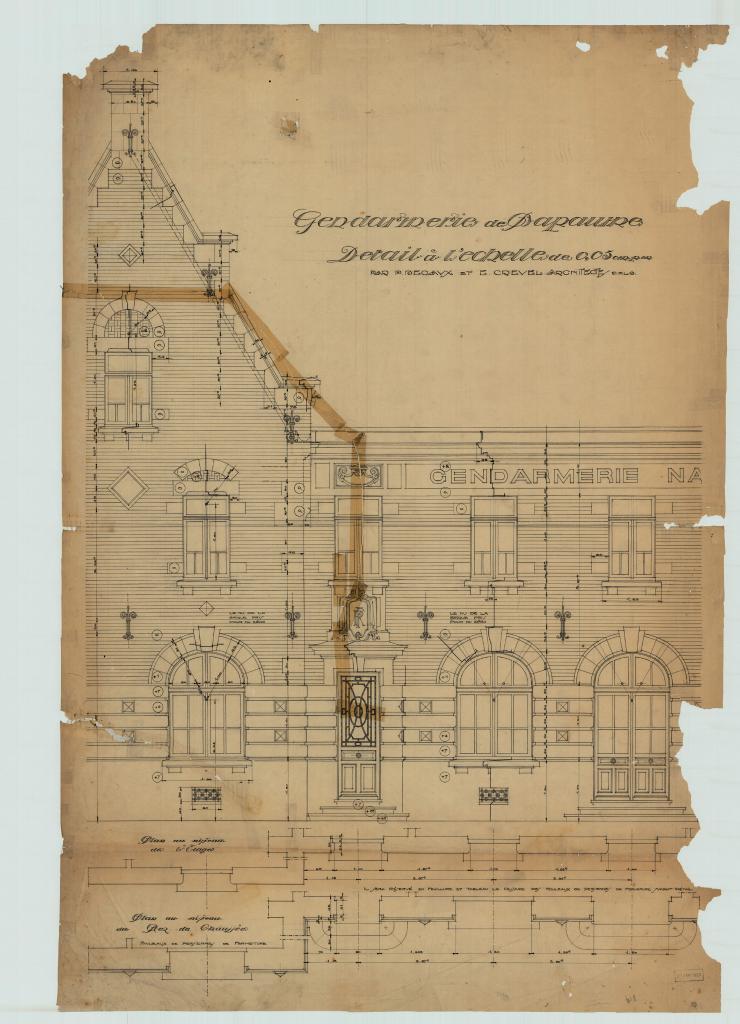

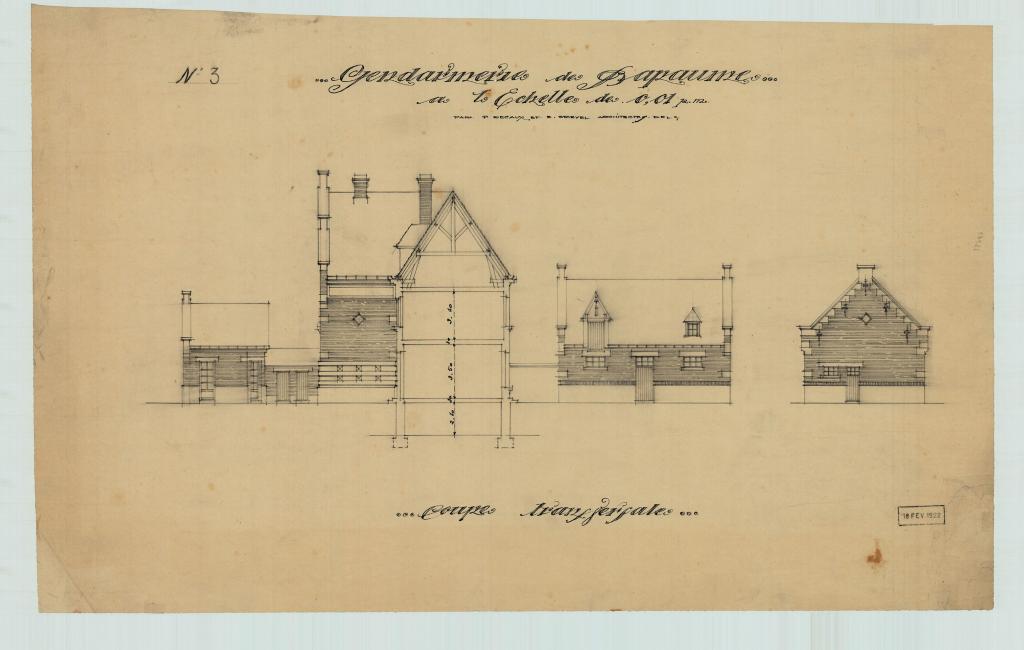

Le projet de l’architecte : les élévations du bâtiment principal

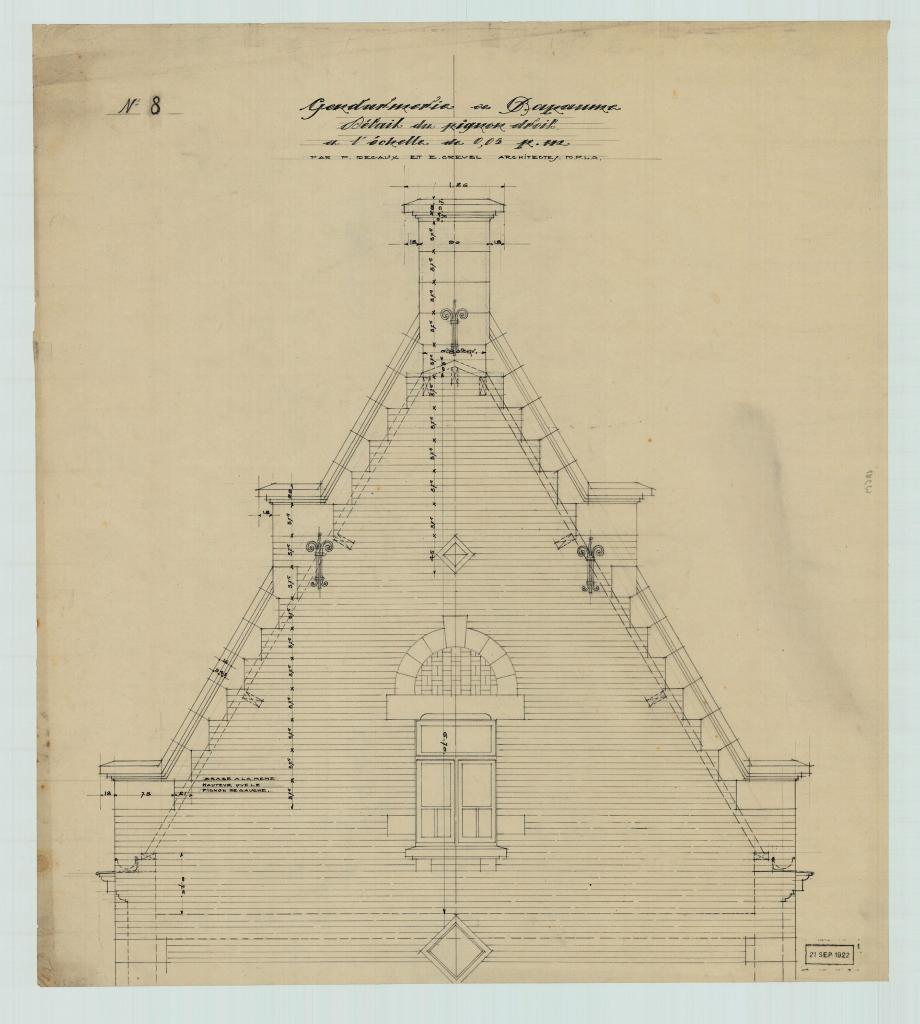

Le corps central, en rez-de-chaussée surélevé bâti sur cave, compte un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de combles. Il est couvert par une toiture à longs pans percée de lucarnes. Les ailes en retour sont couvertes par une toiture à longs pans qui s'achève par un pignon débordant côté rue et par une croupe côté cour. Tous les longs pans reposent sur une corniche moulurée. La façade principale est organisée symétriquement par rapport à la travée centrale qui accueille la porte monumentale : de chaque côté on compte deux travées puis l'aile en retour également percée de baies. Les travées qui jouxtent la porte centrale en plein cintre ne sont composées que de fenêtres tandis que celles aux extrémités du corps central comptent une porte à linteau droit au premier niveau. Sur les plans, seules les trois travées centrales s'achèvent par une lucarne en pavillon. Cependant, les photographies faites à l'achèvement du chantier montrent que les cinq travées s'achèvent par une lucarne simple. Toutes les baies ont un appui débordant reposant sur deux petits modillons. Celles du premier niveau sont couvertes par un arc en plein cintre interrompu en son centre par une agrafe à volute et celles rectangulaires du second niveau voient leurs angles soulignés par un bloc enduit en ciment. Celles des ailes en retour sont en plus surmontées d'un bandeau droit puis d'un arc de cercle. Enfin les baies du dernier niveau des ailes, alignées sur les lucarnes des combles du corps central, ne sont soulignées que par un demi-cercle reposant sur un bandeau.

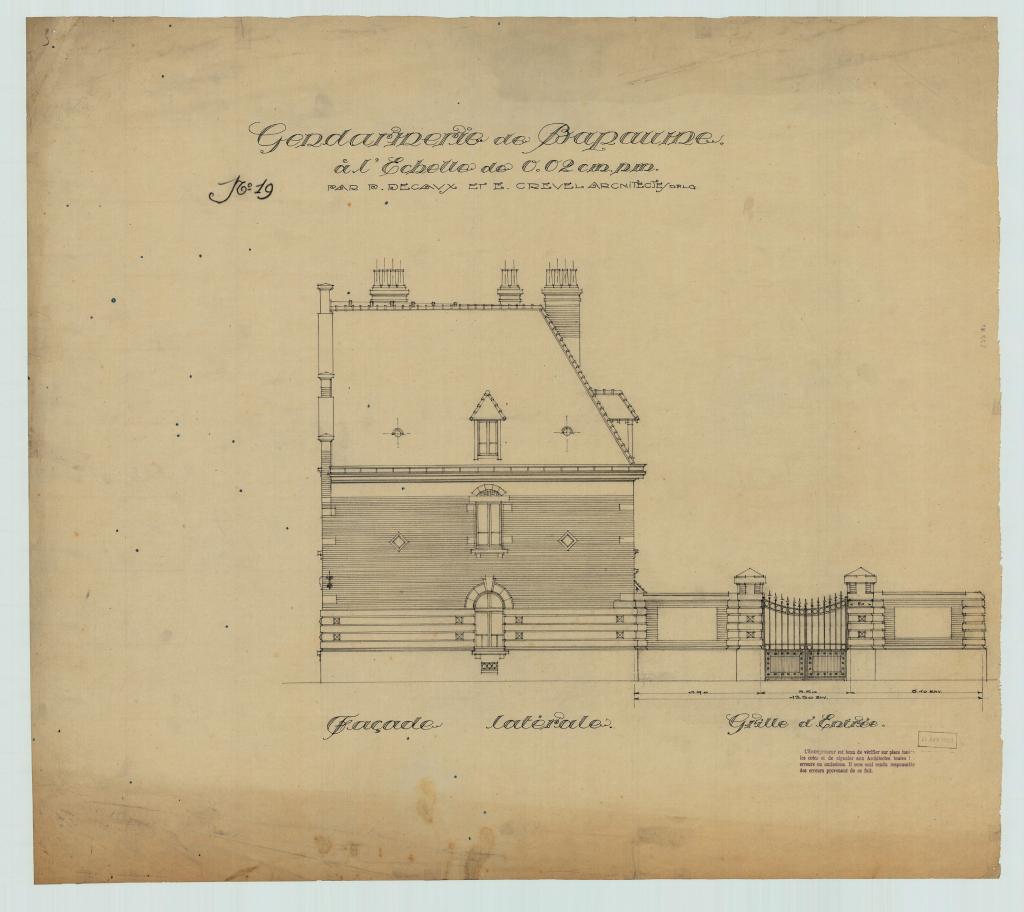

Les façades latérales ne sont percées que d'une travée s'achevant par une lucarne. La forme des baies reprend celles de la façade principale. Elles sont aussi décorées d'un bossage continu au-dessus d'un soubassement enduit en béton.

La façade arrière, qui compte neuf travées, est beaucoup plus simple. Ainsi, elle comprend un soubassement enduit en ciment mais pas de bossage et les arc des baies sont en appareil mixte (brique et ciment). Comme pour les autres faces du bâtiment, les baies du premier niveau sont en plein cintre, celles du second rectangulaires surmontées par un bandeau droit puis un arc de cercle et toutes ont un appui débordant reposant sur deux modillons. Les deux petites fenêtres en demi-cercle au premier niveau correspondent aux deux cellules du dépôt de sureté. Disposées symétriquement par rapport aux extrémités de la façade, deux perrons donnent accès à deux groupes de portes géminées réunies sous un auvent qui permettent d'accéder par des couloirs séparés aux espaces publics et aux espaces privés. Elles sont surmontées de baies géminées rectangulaires, décalées par rapport à la ligne horizontale des baies du second niveau et surmontées d'un calepinage de brique pris entre deux bandeaux enduits en ciment.

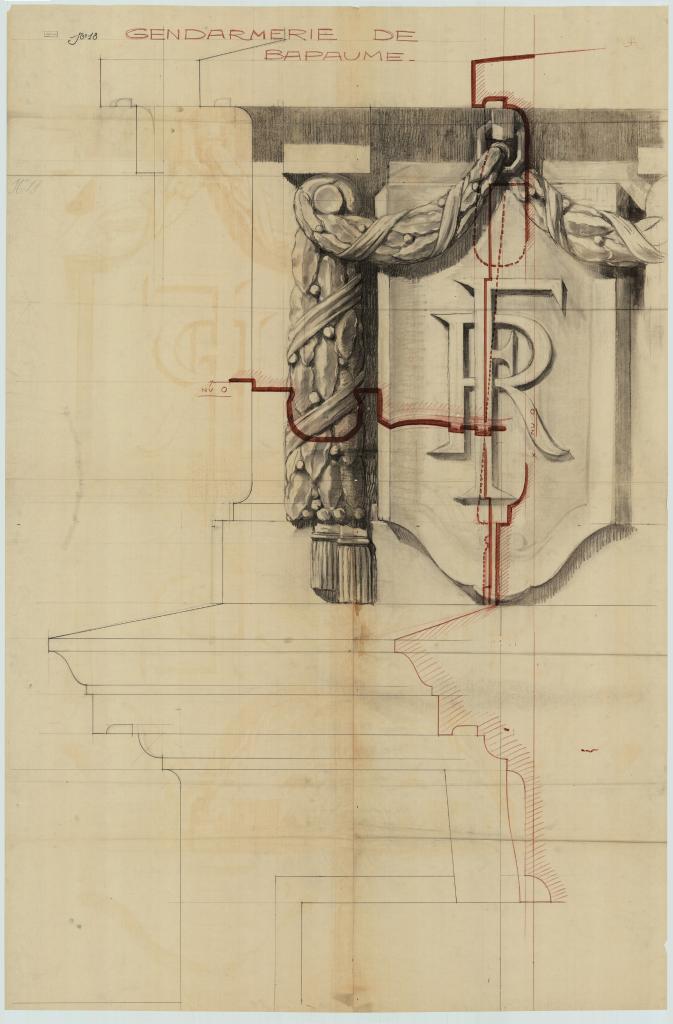

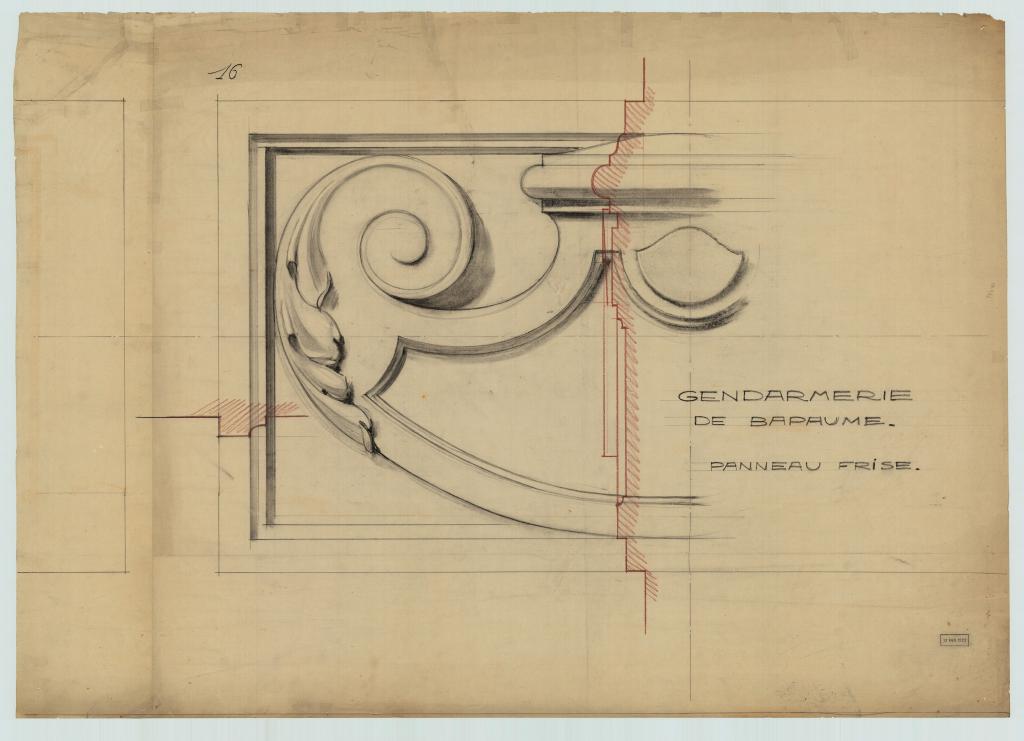

L'architecte a compté sur l'utilisation de matériaux de couleurs différentes pour animer la façade qui comporte peu de décors. L'enduit en béton utilisé pour le soubassement lisse qui court sur toute la façade, les bossages plats continus qui occupent les trumeaux du premier niveau, les linteaux et les agrafes des baies, les rampants, les consoles et les coins rentrants des pignons ainsi que la frise "Gendarmerie nationale" tranchent sur le rouge des briques. Deux décors plus imposants étaient cependant prévus : deux volutes enveloppées dans une feuille d'acanthe affrontées à chaque extrémité de la frise sous la corniche pour encadrer "Gendarmerie nationale" et un écusson portant les lettres RF entrelacées et encadrées par des feuilles de lauriers en chute réunies par un ruban au-dessus des portes d'entrées latérales de la façade principale. Enfin, l'architecte a pris la peine de dessiner les fers d'ancrage dont la forme chantournée contribue au décor de la façade.

Le projet de l’architecte : les élévations des dépendances

Toutes les dépendances sont en rez-de-chaussée avec un étage de combles. Elles sont couvertes par une toiture à longs pans qui vient buter sur des pignons débordants. Les baies ont des formes adaptées à leur fonction : fenêtre de service au-dessus de l'écurie, porte coulissante pour accéder aux box, grandes portes pour accéder à la salle de bain ou à la buanderie, petites fenêtres rectangulaires pour éclairer la porcherie.

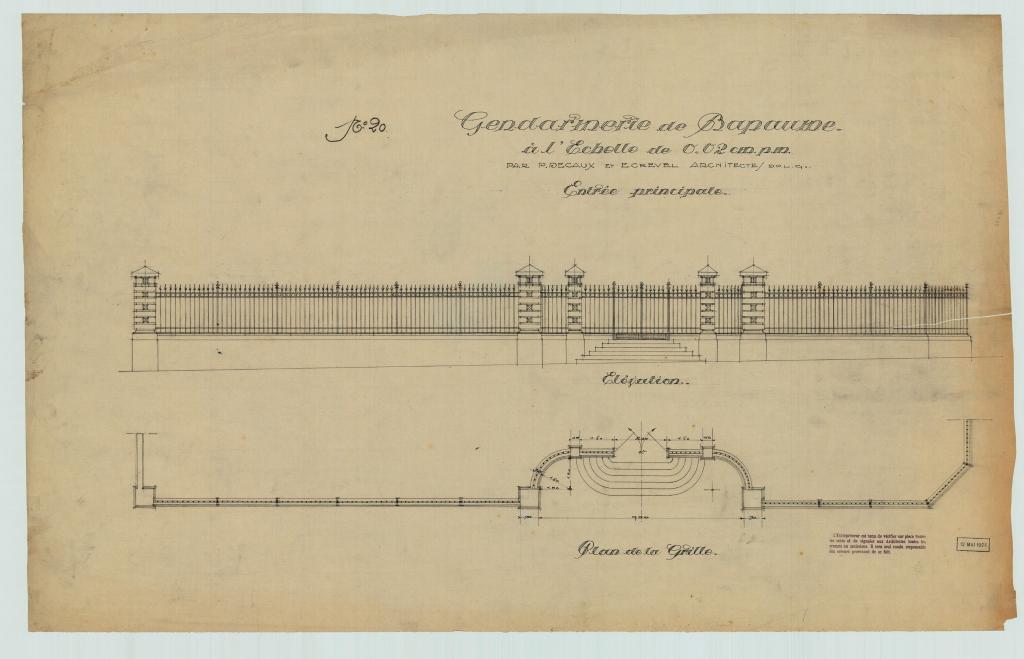

Le projet de l’architecte : le mur-bahut

La parcelle sur laquelle la gendarmerie est construite est totalement close par un mur bahut. Côté rue de la République, il est surmonté d'une grille et scandé aux extrémités et autour du degré par de grands pilastres. Les pilastres font alterner assises de briques nues et assises de briques enduites en ciment. Ils sont couverts par un chaperon conique en ciment. Côté rue Gambetta, le mur bahut qui ferme la cour arrière est percé d'un portail métallique fixé à des pilastres identiques à ceux de la rue de la République mais le mur bahut est ici surmonté par un mur plein en brique.

La réalisation et les modifications ultérieures

La photographie réalisée par le cabinet Decaux à la fin du chantier montre que plusieurs différences entre le projet et la réalisation finale datent de l'époque de la construction : la toiture est en ardoise et les pilastres prévus sur le plan pour scander la grille le long de la rue de la République n'ont pas été construits. Contrairement aux plans qui ne prévoyaient de lucarnes en pavillon que sur les trois travées centrales, ces dernières achèvent chaque travée de la façade principale.

Les vues aériennes IGN montrent que les bâtiments ont été construits conformément au plan d'ensemble de l'architecte et que les dépendances ont été partiellement détruites entre 1983 et 1988. Dans le même intervalle, les écuries et la porcherie-clapier situés sur l'arrière ont été remplacées par un bâtiment rectangulaire parallèle au corps principal qui occupe tout le côté de la cour.

-

Période(s)

- Principale : milieu 17e siècle , daté par travaux historiques

- Principale : limite 18e siècle 19e siècle , daté par source

- Principale : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1663, daté par source

- 1794, daté par travaux historiques

- 1922, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Decaux Paularchitecte attribution par sourceDecaux PaulCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Paul Decaux est né à Serqueux (Seine-Maritime) le 28 mai 1881. Après des études à Dieppe puis à l'École des Beaux-Arts de Paris où il obtient son diplôme d'architecte, il fait ses premières armes à Valenciennes, chez M. Lemaire. Il devient architecte en chef du département du Pas-de-Calais en décembre 1909 et un an et demi plus tard, architecte ordinaire des monuments historiques.

Au lendemain de la guerre 1914-1918, il prend une part active à la reconstruction des communes du département : bâtiments communaux et monuments historiques (restauration de nombreuses églises dévastées et de la cathédrale d’Arras, palais Saint-Vaast et places d'Arras), mais également reconstruction d’un nombre considérable de maisons particulières. Il est ainsi l’architecte attitré de 14 coopératives de reconstruction (Préfecture du Pas-de-Calais, La reconstitution des régions libérées du Pas de Calais, situation au 1er janvier 1927).Son cabinet arrageois est installé rue d'Amiens à Arras. Il compte de nombreux collaborateurs et s’est souvent associé à Edouard Crevel, architecte installé 11 rue Deperré à Paris. On leur doit la construction d'établissements comme le sanatorium d'Helfaut ou l'École d'agriculture de Tilloy-lès-Mofflaines.

Paul Decaux quitte le poste d'architecte départemental en 1950 et Arras en 1959. Il meurt à Dieppe le 6 septembre 1968. Il a été président du Conseil de l'Ordre des architectes, membre de la Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, et de l'Académie d'Arras.

(source : présentation du fonds Paul Decaux - 45J - Archives départementales du Pas-de-Calais)

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

L'immeuble à logements est situé au milieu d'une parcelle trapézoïdale, à l'angle des rues Gambetta et de la République. Les cours autour du bâtiment sont fermées par un mur bahut qui n'est surmonté d'une grille que du côté de rue de la République. La cour arrière est fermée par des garages.

Le plan et l'élévation du bâtiment principal n'ont pas été modifiés depuis sa construction. En revanche, quelques changements ont été apportés à la toiture : au-dessus de la façade principale les lucarnes en pavillon ont été remplacées par des lucarnes simples et au-dessus de la façade sur cour on compte désormais sept lucarnes et non plus trois. Les rampants du pignon ont perdu leurs consoles et le pignon a perdu le décor de coins rentrants enduits en ciment. Enfin, les symboles républicains directement liés à la fonction initiale du bâtiment ont été supprimés : les écussons au-dessus des portes latérales de la façade principale ont perdu leur lettrage RF et le nom "gendarmerie nationale" a été supprimé de la table sous la corniche.

S’agissant d’une propriété privée, l’intérieur actuel de l'édifice n’a pas été étudié. Il n’est donc pas possible de savoir si la construction s’est faite conformément aux plans de l’architecte ni si elle a été modifiée par la suite.

La partie de terrain libérée par la destruction d'une partie de la dépendance située à l'avant-gauche du bâtiment principal est occupée par une cour partiellement gazonnée. La partie restante (ancienne buanderie) constitue un petit bâtiment en appentis à l'extrémité gauche de la parcelle. Son pignon a conservé le décor de coins rentrants dessiné par Decaux.

Enfin, la cour arrière est fermée par un rang de garages d'un seul niveau construit en dalles de béton et couvert par des plaques ondulées en fibrociment.

-

Murs

- brique maçonnerie

-

Toitsardoise

-

Plansplan régulier en U

-

Étagesrez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon découvert

- croupe

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- laurier, blason

-

Statut de la propriétépropriété publique, propriété de la commune

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais, série N : archives de l'administration et comptabilité départementale. Dossier 990 : Gendarmerie de Bapaume : adjudication du 6 mai 1922, estimation du dommage de guerre, devis descriptif, budget prévionnel, plans.

Estimation du dommage de guerre, devis descriptif, budget prévionnel, plans. -

AD Pas-de-Calais. Série N : archives de l'administration et comptabilité départementale ; sous-série 4N : service des bâtiments départementaux : plans. 4N 0651 à 0684 : Gendarmerie de Bapaume : plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Département du Pas-de-Calais - Ville de Bapaume : terrain de la gendarmerie. Ni signé ni daté.

- Gendarmerie de Bapaume : façade principale. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 18 février 1922.

- Gendarmerie de Bapaume : façade principale. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 20 janvier 1923.

- Gendarmerie de Bapaume : façade postérieure. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 20 janvier 1923.

- Gendarmerie de Bapaume : façade principale : détail. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 20 janvier 1923.

- Gendarmerie de Bapaume : pignon : détail. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 21 septembre 1922.

- Gendarmerie de Bapaume : façade latérale et grille d'entrée. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 21 avril 1923.

- Gendarmerie de Bapaume : plan du rez-de-chaussée. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 18 février 1922.

- Gendarmerie de Bapaume : plan du premier étage. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 18 février 1922.

- Gendarmerie de Bapaume : coupe transversale. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 18 février 1922.

- Gendarmerie de Bapaume : écurie : pignon, coupe, plan du rez-de-chaussée, façade sur cour. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 20 janvier 1923.

- Gendarmerie de Bapaume : fosse à fumier et écurie : façade sur cour, plan. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 1er juin 1923.

- Gendarmerie de Bapaume : dépendances : façade sur rue ; pignon postérieur et coupe sur bûcher ; coupe transversale sur buanderie ; plan du rez-de-chaussée ; façade sur cour. Signé P. Decaux et E. Crevel, architectes. (partie datée manquante).

- Gendarmerie de Bapaume : entrée principale : élévation, plan de la grille. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 12 mai 1923.

- Gendarmerie de Bapaume : détail d'un pilastre : vue perspective, plan, élévation. Signé et daté P. Decaux et E. Crevel, architectes, le 28 juin 1923.

- Gendarmerie de Bapaume : (sans titre) : dessin d'un écusson de la façade. Ni signé ni daté.

- Gendarmerie de Bapaume : panneau frise. Pas signé. Daté le 12 avril 1923.

Plans -

AD Pas-de-Calais - série J : pièces, fonds et collections d'origine privée - Archives d'architectes. 45 J : fonds Paul Decaux. 45J448 : gendarmerie de Bapaume.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- photographie noir et blanc de la façade principale sur la rue de la République et du mur gouttereau sur la rue Gambetta.

Gendarmerie de Bapaume

Bibliographie

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

pp. 186-187

Documents figurés

-

12 Bapaume - La gendarmerie, The House Policemen. Cliché E. Fauchois, Béthune. Carte postale vers 1930 (coll. part.). Façade principale depuis la rue de la république.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.