Photographe au service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la région Hauts-de-France (2023).

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

1 rue de l'Eglise

,

rue des Casernes

-

Cadastre

1829

C2

591

;

2020

AE 01

63, 498, 500

-

Dénominationscaserne, collège

-

Appellationscaserne de l'Esplanade, caserne Vauban, collège Saint-Jean-Baptiste, Institution Saint-Jean-Baptiste

-

Parties constituantes non étudiéeschapelle, cour

L'édifice est reconstruit entre 1929 et 1931 sur les plans de Paul Clavier.

Comme souvent, l'architecte utilise pour la partie visible des matériaux traditionnels comme la brique. Ils sont à la fois moins couteux, faciles à obtenir (surtout au moment de la reconstruction de l'école car la production locale de briques a repris) et bien adaptés au climat. Ils ont aussi l’apparence rassurante de la tradition. Il n'hésite cependant pas à utiliser les matériaux nouveaux que sont le béton armé et le ciment pour leur mise en œuvre facile, leur résistance structurelle et leur faible coût. Le choix de faire une couverture "constituée d'une dalle de béton armé à double pente avec revêtement de callendrite et chape de protection en ciment permettant la circulation" (devis descriptif, p. 2) est extrêmement novateur surtout dans un toit à double pente. Cependant à l'intérieur comme à l'extérieur, lorsque ces matériaux sont dans des endroits trop visibles, l'architecte n'hésite pas à les habiller de carrelage, de plancher ou de silexore pour en cacher, ou tout au moins, en modifier l'aspect.

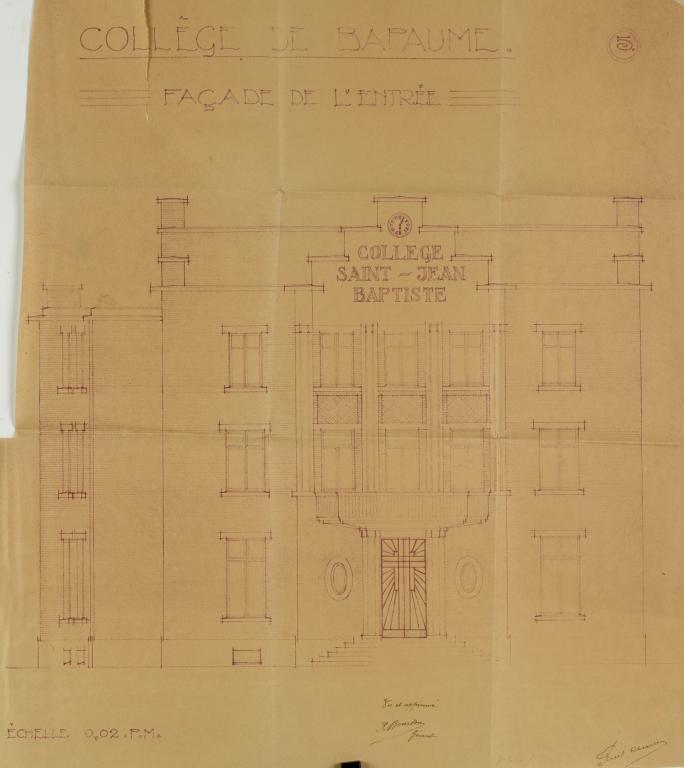

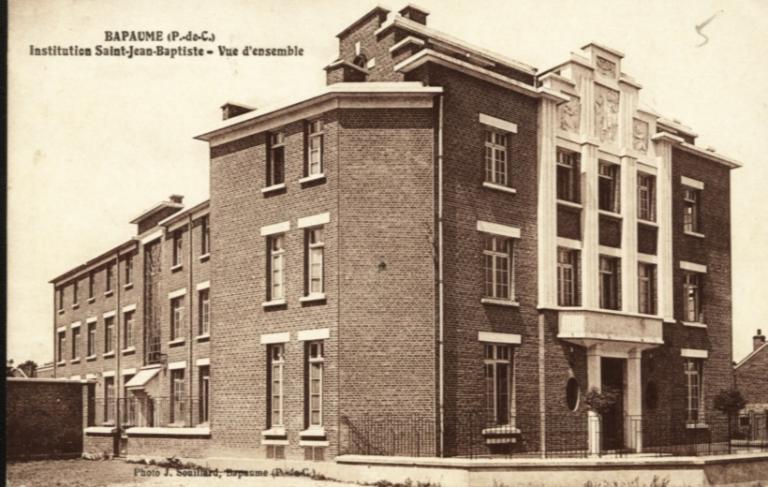

La très forte signature art déco sur la façade (symétrie, verticalité soulignée par pilastres cannelés engagés, juxtaposition resserrée des fenêtres…) fait partie des très rares manifestations de ce style à Bapaume. Ce choix esthétique traduit sans doute la volonté des commanditaires de montrer que cette école dont l'architecture s'inscrit dans la modernité délivre un enseignement lui aussi moderne et adapté au monde de l'après-guerre. Il est aussi intéressant de noter que la façade, bien que totalement neuve, s'inscrit dans l'histoire du bâtiment en reprenant le rythme ternaire de la façade de la caserne Vauban. Enfin, l'architecte prend soin d'apporter une touche régionaliste flamande en rythmant les façades longitudinales et celles du pavillon par des pignons pas de moineaux. Bien que ces derniers aient disparu lors des restructurations de 1959 et 2012, la nouvelle construction a conservé la référence flamande en surmontant une partie du nouveau bâtiment d'un pignon à redents achevé par un fronton en plein cintre.

A l'intérieur du bâtiment, seul le motif de la rampe d'appui de l'escalier en fer forgé est représentatif de l'art déco. Le départ de rampe n'est pas sans rappeler l’Empire State Building construit au même moment à New-York. Si le sol en terrazo, devenu habituel dans les bâtiments publics et les logements sociaux de l'entre-deux guerre, est encore à l'époque assez nouveau, le reste de la décoration intérieure est beaucoup plus classique : lambris en chêne et staff pour les espaces de prestige (parloir, bureau du directeur et chapelle). Elle est la preuve du sérieux de l'établissement.

L'architecte fait preuve de quelques libertés par rapport aux règles de construction scolaire : le bâtiment comporte plusieurs étages et non un unique rez-de-chaussée, c'est un couloir central qui dessert toutes les salles de classes (et non pas un bâtiment en simple épaisseur avec des classes ouvrant toutes sur l'extérieur comme cela est recommandé)... il retient cependant quelques préconisations comme le sol en terrazzo ou les murs en matériaux locaux.

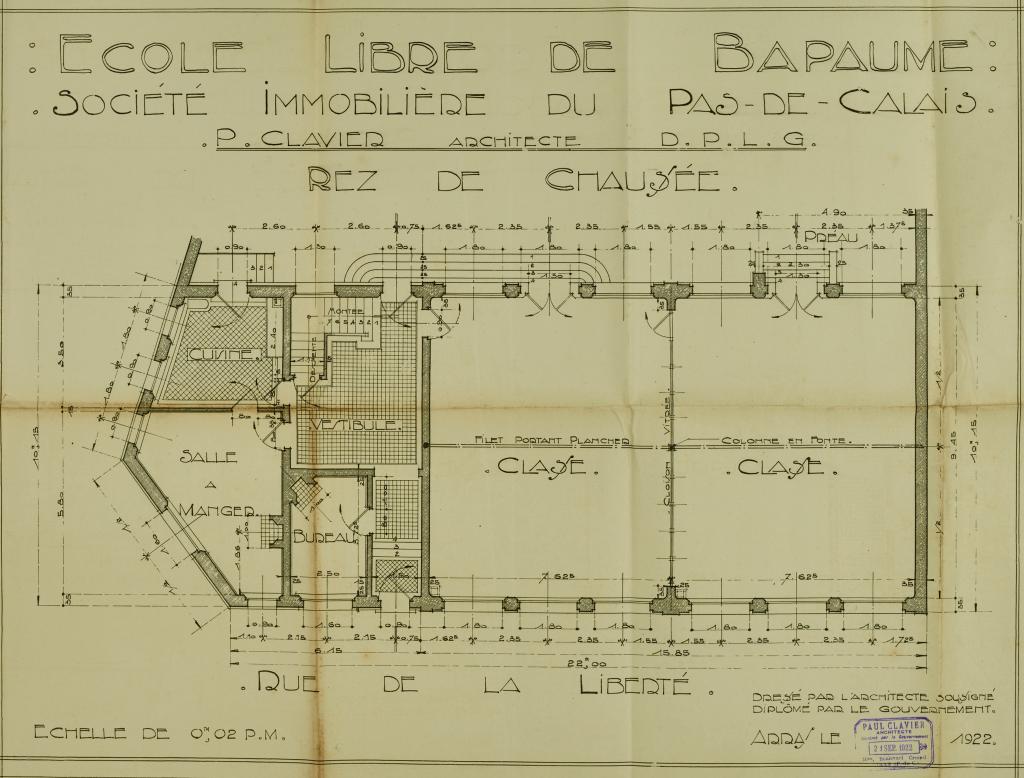

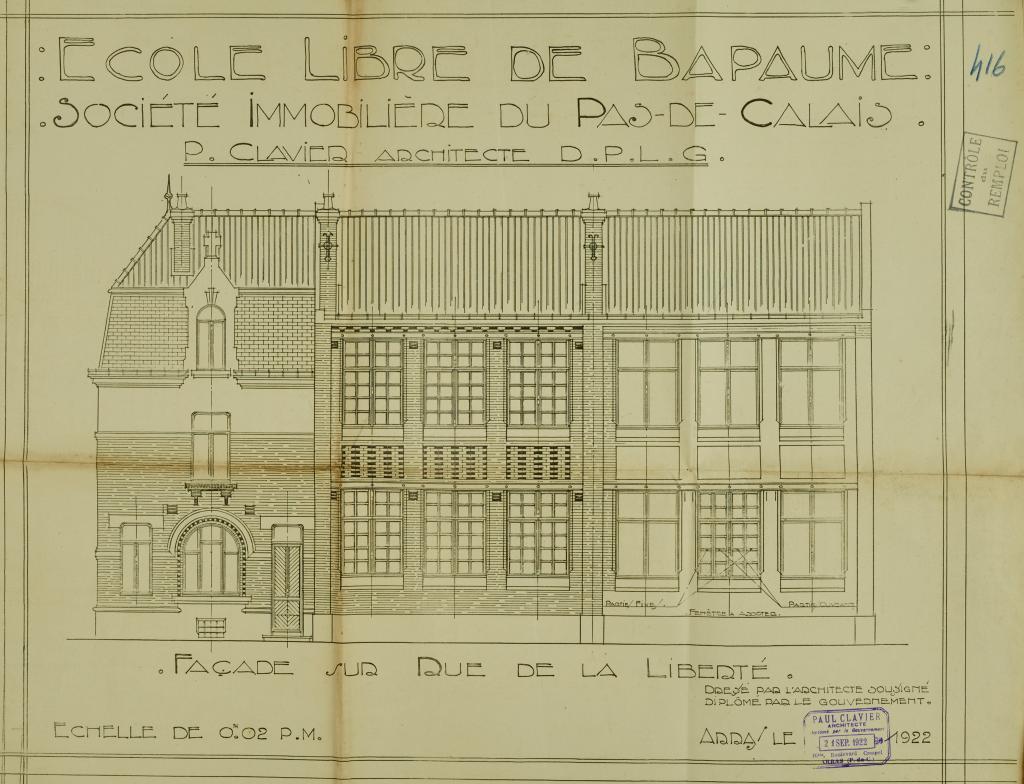

L'architecte n'a à priori rien construit d'autre à Bapaume. Les archives du Pas-de-Calais conservent néanmoins un projet de sa main pour un projet non réalisé d'école rue de la Liberté (AD 10R9/44). Bien que ce projet soit beaucoup plus classique (utilisation des calepinages de brique pour créer les décors de la partie haute de la façade, toiture à longs pans brisée, soubassement en pierre ou ciment), il y a quelques points communs stylistiques avec l'école Saint-Jean-Baptiste, en particulier dans l'aspect moderne donné à la façade grâce au jeu très géométrique des damiers de briques dans les pleins de travée qui se poursuit dans le remplage des baies rectangulaires. Ce projet ne montre revanche aucune référence régionaliste.

La Société Immobilière du Pas de Calais a, de son côté, été le maître d’œuvre d'autres bâtiments dans Bapaume, pour lesquels elle a fait appel à des architectes différents : Bidard pour la salle de spectacle (église provisoire - 10R9/72) et Eugène Rousseau pour le presbytère (10R9/96), tous les deux travaillant pour ces projets hors de la coopérative à laquelle ils étaient rattachés.

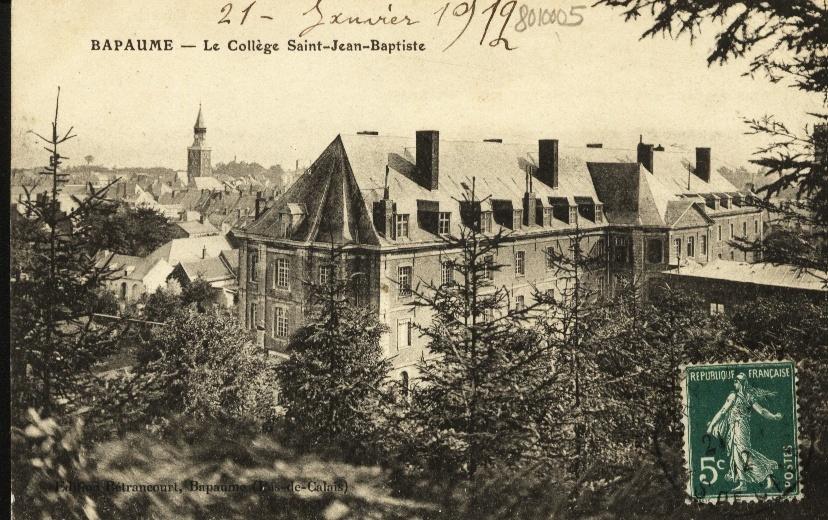

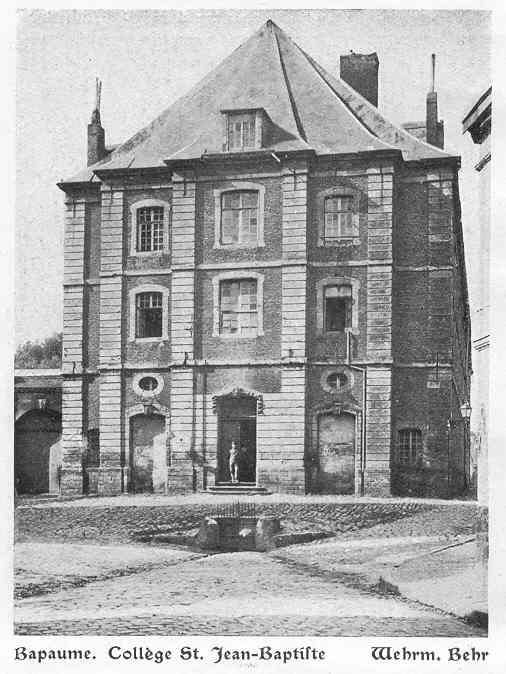

Le bâtiment avant la Première Guerre mondiale

Le premier bâtiment construit à cet emplacement, à l'intérieur des remparts, entre le château et l'église et à côté d'un vaste abreuvoir, date du 17e siècle. Il est visible sur les plans de Vauban. C'est une caserne de cavalerie, d'abord appelée Caserne de l'esplanade puis Caserne Vauban, qui abrite les chambres des cavaliers et les écuries et selleries de leurs montures. Dégardin (1945) en donne une description : "Elle avait 84 mètres de longueur et sa largeur était de 22 mètres dans le milieu et de 18 mètres à chaque extrémité. [...] Remise à neuf au moment de la révolution, elle comprenait au rez-de-chaussée une écurie pour 320 chevaux. Les deux étages du dessus étaient divisés en 16 chambres chacun. Une chambre contenait huit lits, et chaque lit était fait pour deux cavaliers. Le grenier servait pour les vivres et le dépôt de grains."

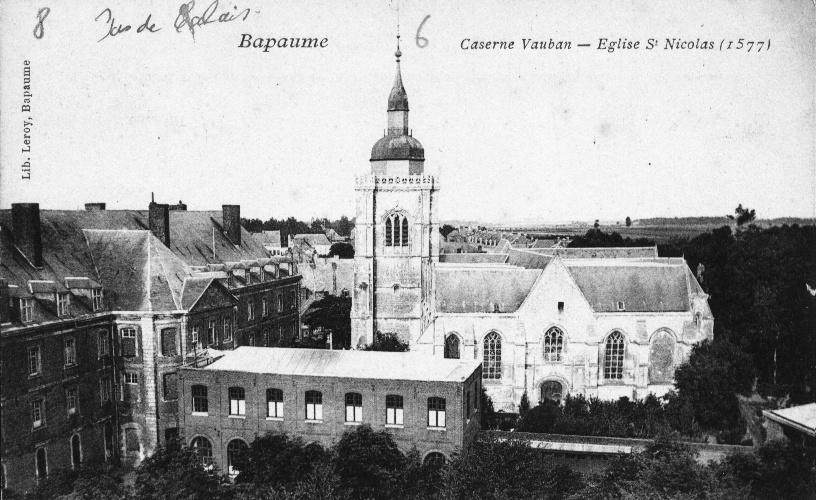

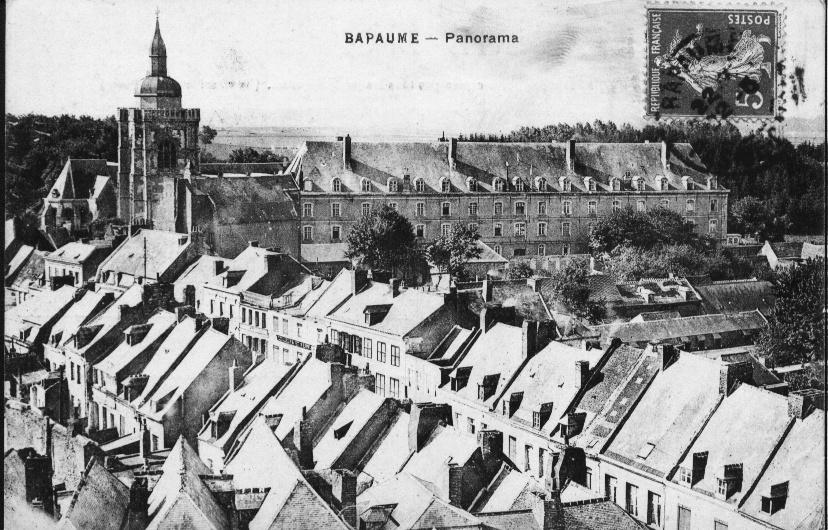

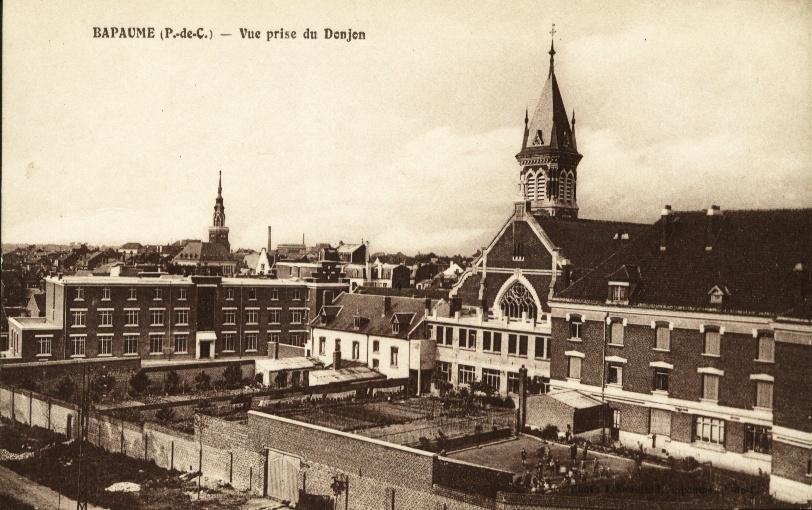

Le cadastre napoléonien de 1829 montre un bâtiment correspondant à cette description : de forme rectangulaire, il comporte un avant-corps central peu marqué et s'achève par des murs à ressauts successifs. Les cartes postales anciennes montrent un bâtiment en pierre en rez-de-chaussée, avec deux étages carrés et un étage de combles. L'avant-corps central en léger ressaut du bâtiment du 17e est encore visible sur la façade longitudinale sud-est. Chaque aile compte sept travées, tandis que l'avant-corps en compte trois, tout comme les façades des deux extrémités. Ces dernières sont animées par un jeu de ressauts dégressifs successifs. La caserne est couverte par un toit longs pans percé de lucarnes et achevé par des croupes à plusieurs pans verticaux qui accompagnent les ressauts de la façade.

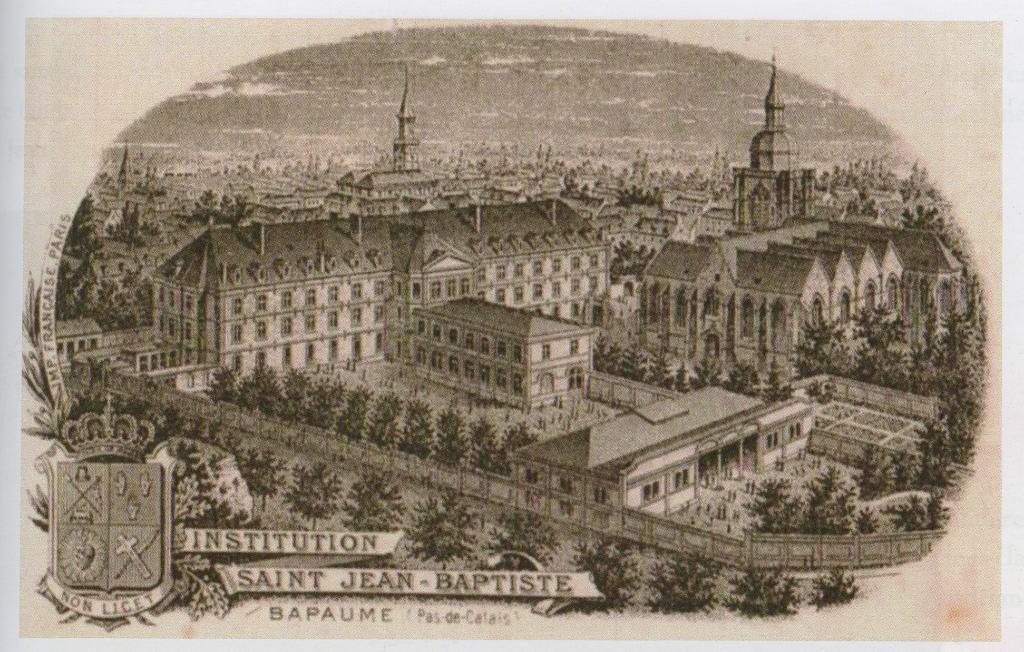

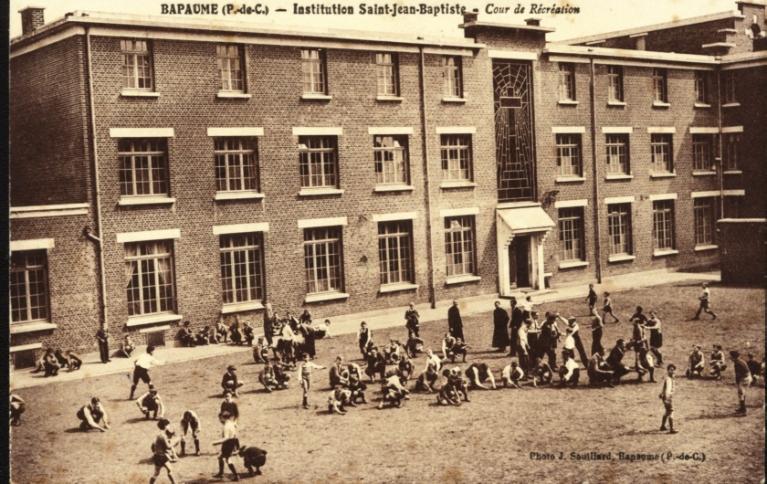

C'est une partie de ce bâtiment que va investir l’Institution Saint-Jean-Baptiste. La caserne, désaffectée vers le milieu du 19e siècle, est en partie occupée, à partir de 1858, par une école de filles. Les bâtiments, vendus par l'administration des Domaines en octobre 1867 (Dégardin, 1945), sont achetés par les religieuses de l'ordre des Servantes de Marie pour y installer un orphelinat. En 1878, à l'instigation de l'évêque d’Arras Mgr Lequette (originaire de Bapaume), une partie des bâtiments est revendue à une association religieuse pour y créer une école de garçons, sous le vocable d'Institution Saint-Jean-Baptiste. Cette modification de l'affectation entraine des changements dans l'architecture. Ainsi, les cartes postales anciennes montrent un bâtiment de plan en T affirmé, où l'avant-corps a été prolongé par un corps de bâtiment rectangulaire en briques de deux niveaux et sept travées, couvert par un toit à deux pans et croupes de très faible pente bordé par une terrasse. Ces modifications étaient achevées en 1882 au moment de l'inauguration de l'école. Le papier à en-tête de l'école montre d'autre part que, enclose par un muret, l'école était complétée par un large préau fermé, par deux cours arborées et par un jardin potager.

Éléments de contexte de la reconstruction

Les bâtiments ne sont que partiellement détruits pendant la guerre mais les murs encore debout ne sont pas réutilisables. L'étape liminaire au chantier de reconstruction est donc l’abattage et le déblaiement des ruines. La reconstruction ne se fait que sur une partie de l'ancienne caserne, à savoir l'avant-corps central tel qu'il était avant sa modification à la fin du 19e siècle, et l'aile la plus éloignée de l'église. La partie proche de l'église est désormais occupée par une placette. Le bâtiment actuel conserve la trace de cet avant corps : déjà visible dans le léger ressaut de la façade sur cour de l'école reconstruite, il sert de point de départ à l'aile qui relie ce bâtiment au presbytère.

Le dossier de reconstruction est conservé aux archives du Pas-de-Calais (10R9/100).

Le maître d'ouvrage de la reconstruction est la Société Immobilière du Pas-de-Calais, dont le gérant est le chanoine Bourdon. Le siège social est installé 26, rue des Promenades à Arras. La Société fait appel à l'architecte Paul Clavier. Un premier projet (non retrouvé mais mentionné dans un document daté de 1929 validant le remplacement du projet initial) est proposé dès novembre 1927. Le projet définitif est validé par la commission cantonale en 1929 pour un montant de 1,440 million de francs, répartis comme suit : 1,3 million pour le bâtiment principal, 70 000 francs pour l'ensemble "préau de 119 m2, WC sur fosse septique, mur de clôture, deux grandes portes en bois et une porte à deux ouvrants en fer forgé", et 68 500 francs d'honoraires pour l'architecte. La somme demandée auprès de la commission cantonale était de 1,510 million.

Chronologie du projet de reconstruction

Les travaux ont dû commencer avant octobre 1929, date de la validation du projet par la commission cantonale, car un premier acompte de 50% correspondant à la réalisation des fondations et à la construction du bâtiment jusqu'au second étage est versé en novembre 1929... soit le mois suivant la validation du projet. Dégardin (p 68) indique effectivement que la première pierre a été posée par le chanoine Ledoux le 18 mai 1929. Un second acompte est payé en juin 1930 après l'achèvement de la plâtrerie, des carrelages et de la menuiserie. Le versement du solde, "à la réception définitive sur justification", n'intervient cependant qu'en novembre 1939.

L'école est achevée en pendant l'été 1930 et la rentrée a lieu dès octobre de la même année.

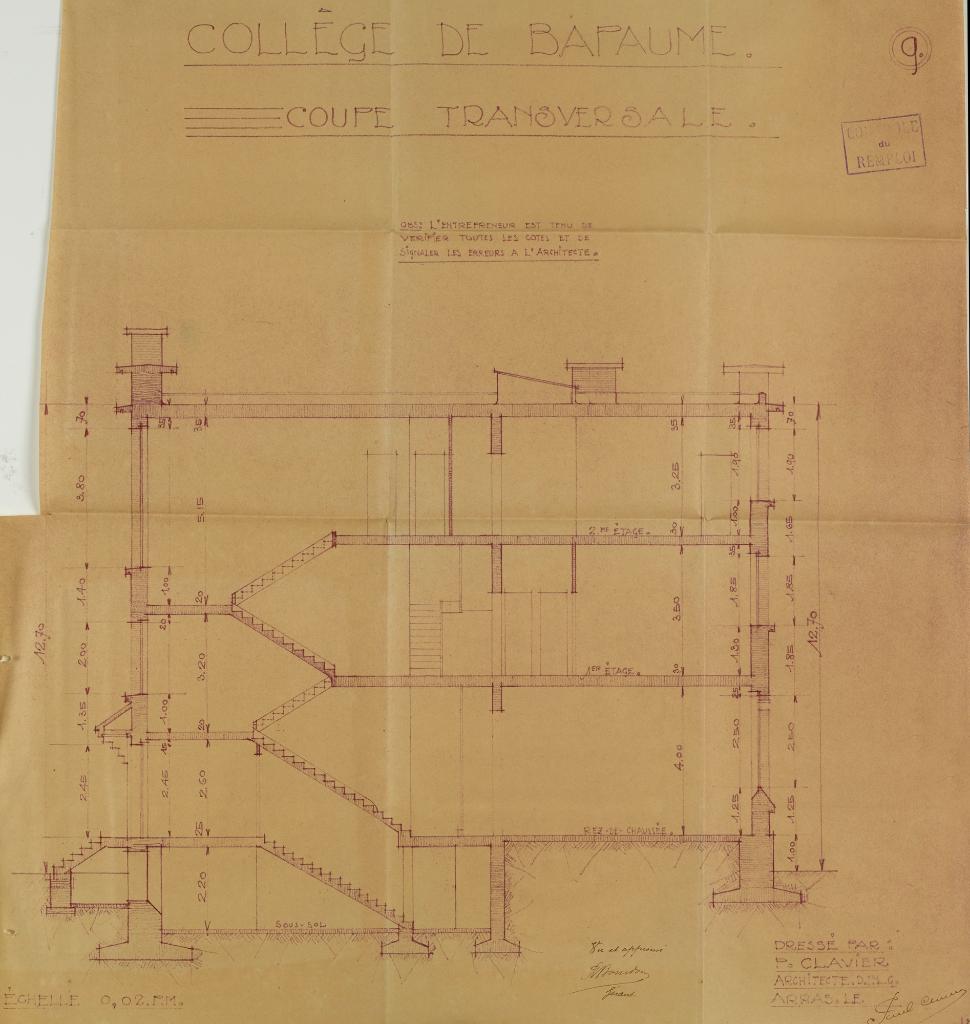

Les matériaux préconisés dans le devis decriptif

C'est extérieurement une construction traditionnelle avec "élévation des murs en briques à four continu et joints à la chaux hydraulique". Le béton est utilisé pour le sol de la cave et du rez-de-chaussée, pour "les soubassements, seuils, appuis, marches" et "le couronnement en béton aggloméré". Les plafonds de toutes les salles sont en béton armé et servent de sol pour l'étage du dessus. Ils sont enduits au plâtre pour leurs faces inférieures, tandis que celles supérieures sont recouvertes de terrazolith. Les cloisons intérieures sont en brique enduites en plâtre. Les escaliers sont "en ciment armé avec revêtement en chêne et garde-corps en fer forgé". La couverture "sera constituée par une dalle de béton armé à double pente avec revêtement en callendrite (sic) forte et chapeau de protection en ciment permettant la circulation". Les menuiseries extérieures sont en chêne "traité pour rester apparent" et celles intérieures sont en "sapin rouge du Nord". Enfin, le devis précise que "le chauffage central sera installé dans toutes les pièces" et que l'établissement bénéficiera "de l'adduction d'eau et du gaz de ville".

Les décorations des murs intérieurs sont en "ciment et silexore". Mais le devis ne précise pas à quoi ressemblent ces décors. Le sol béton du rez-de-chaussé est recouvert de carrelage ou de parquet pour le bureau du directeur et le parloir, qui disposent "d'une cheminée en marbre de style" et de "lambris en chêne grand cadre". Le parloir et la chapelle sont décorés avec des moulures en staff "suivant plan de détail". La chapelle bénéficie également des lambris en chêne, ainsi que d'un emmarchement d'autel en marbre et d'une grille de chœur en fer forgé.

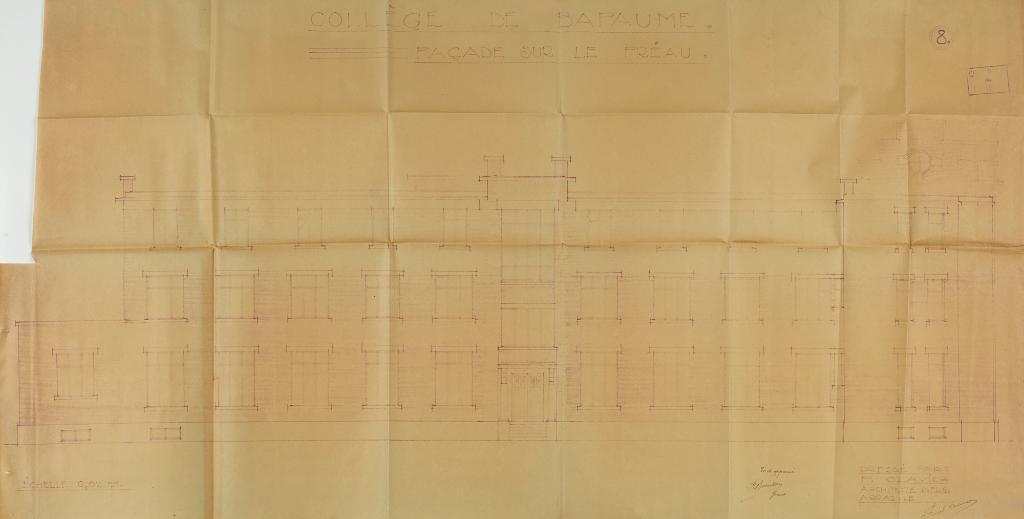

La cour, recouverte de gravier, est fermée par un mur en brique de trois mètres de haut, percé d'une grille en fer forgé. Elle accueille un préau "avec sol en béton de gravillon avec joints imitant les dalles" et des urinoirs. L'ensemble est construit dans l'angle de la cour opposé au bâtiment principal et perpendiculairement à celui-ci.

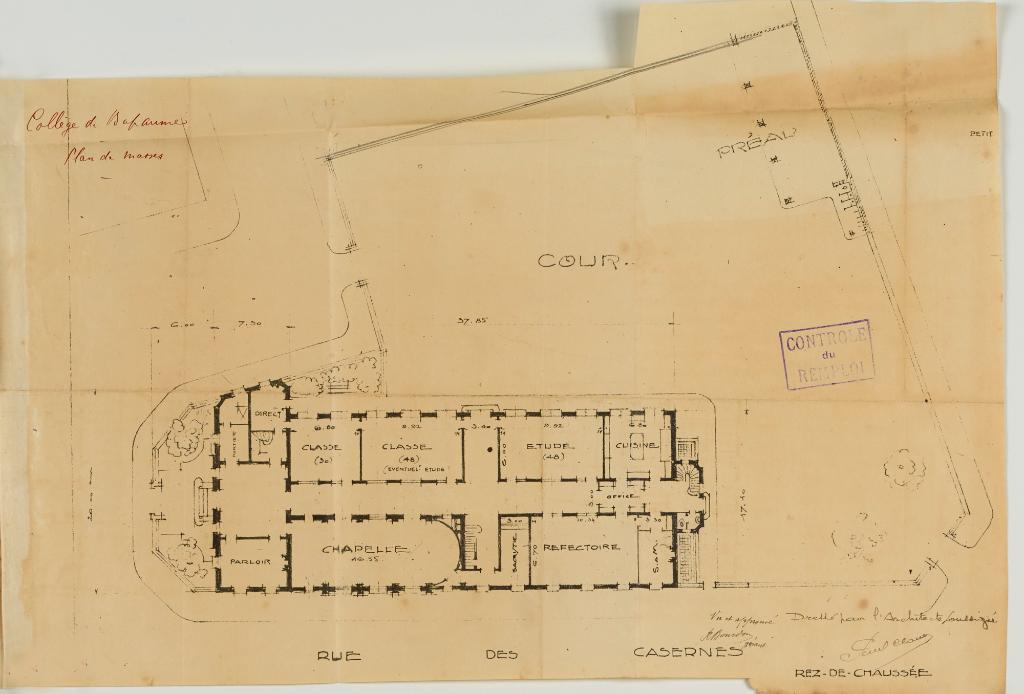

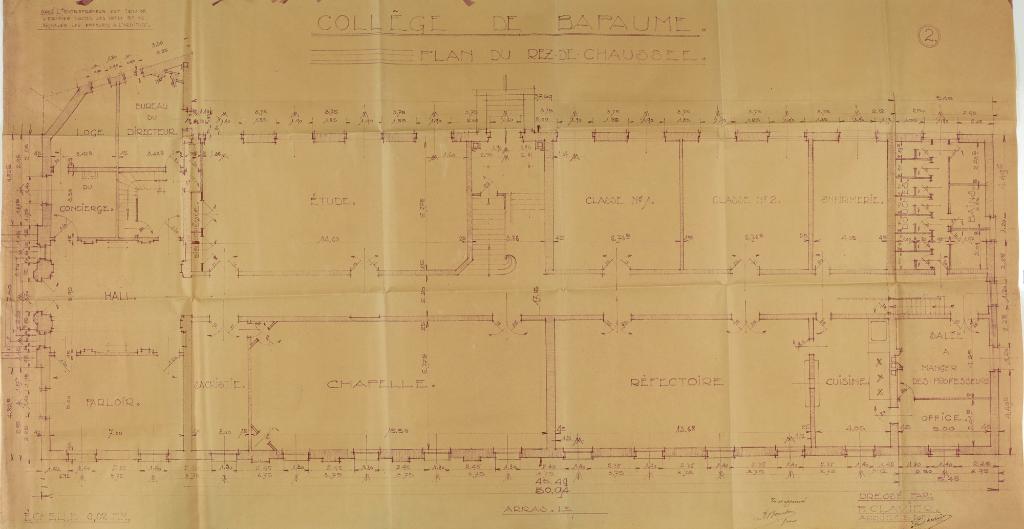

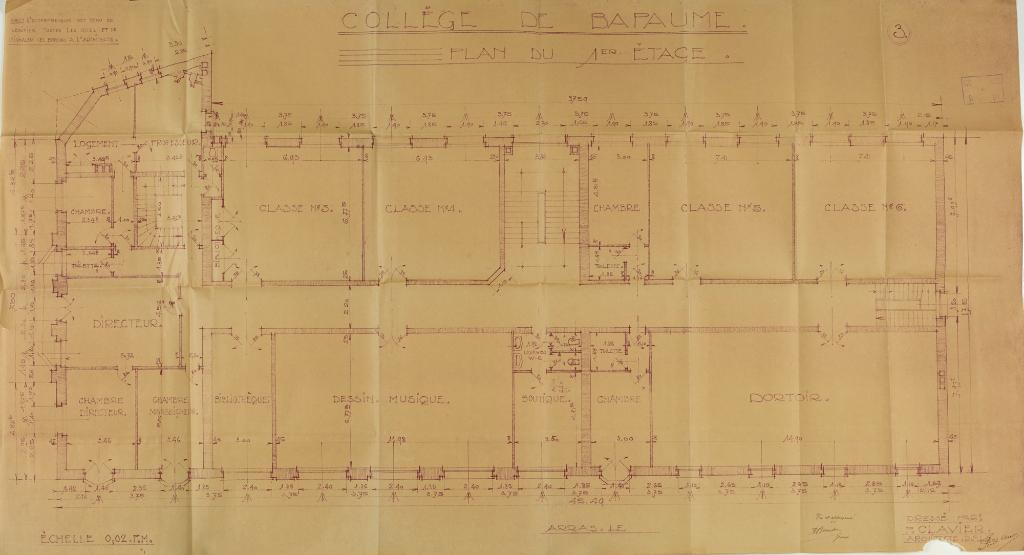

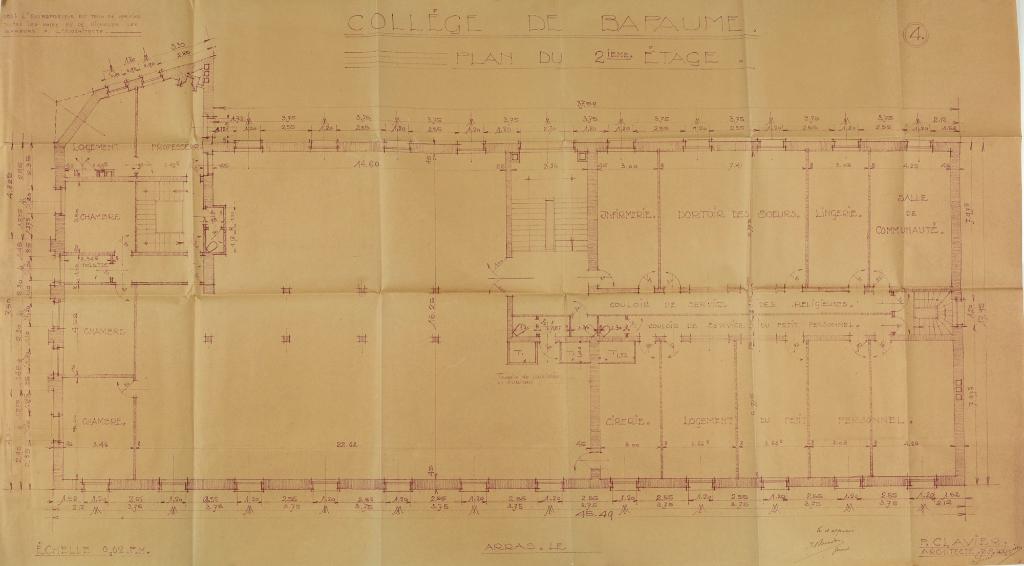

Le projet de l’architecte : les plans

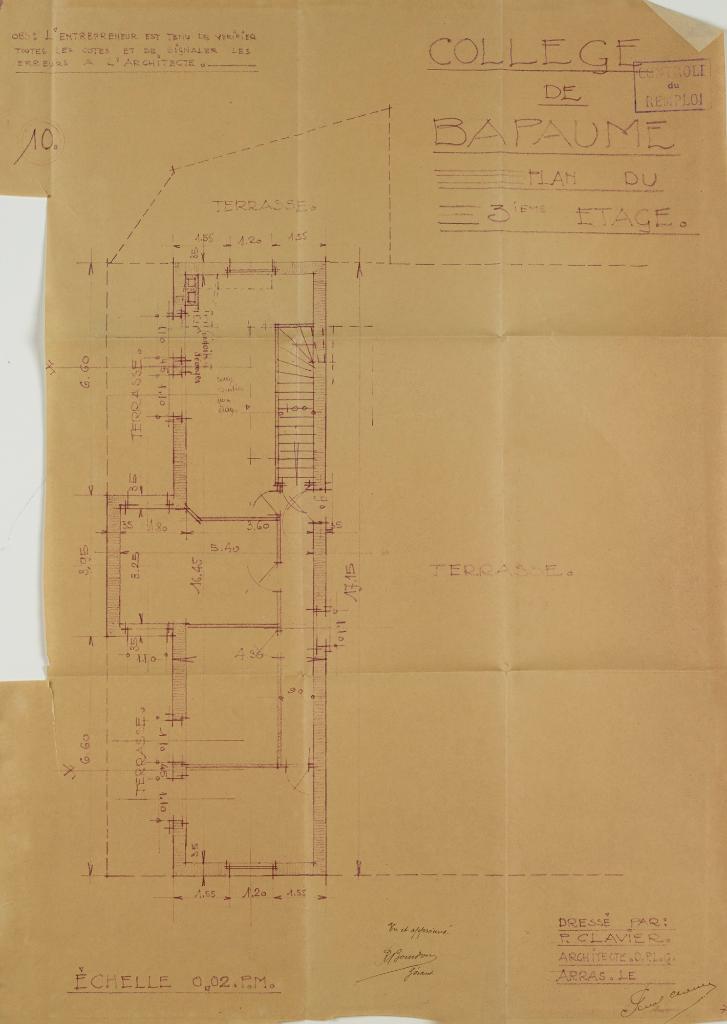

Les plans dessinés par Clavier montrent un bâtiment rectangulaire, d'environ 40 m de longueur sur 17 mètre de largeur et 13 mètres de hauteur. L'extrémité du bâtiment sur la place de l'église forme une sorte de pavillon latéral, d'environ 20 mètre de large, décentré par rapport à l'axe du corps central. Cette aile abrite au rez-de chaussée, le hall d'accueil, le bureau du directeur et le parloir ainsi que dans les étages des chambres pour le personnel.

Dans le corps central, les salles sont disposées le long d'un couloir central : chapelle, réfectoire, cuisine, études au rez-de-chaussée ; salles de classes au premier étage, dortoirs ; et lingerie au dernier étage.

Deux escaliers desservent tous les étages : celui central, à retours à volées droites autour d'un jour sert aux élèves, tandis que l'escalier tournant à volées droites situé dans le pavillon est réservé au personnel.

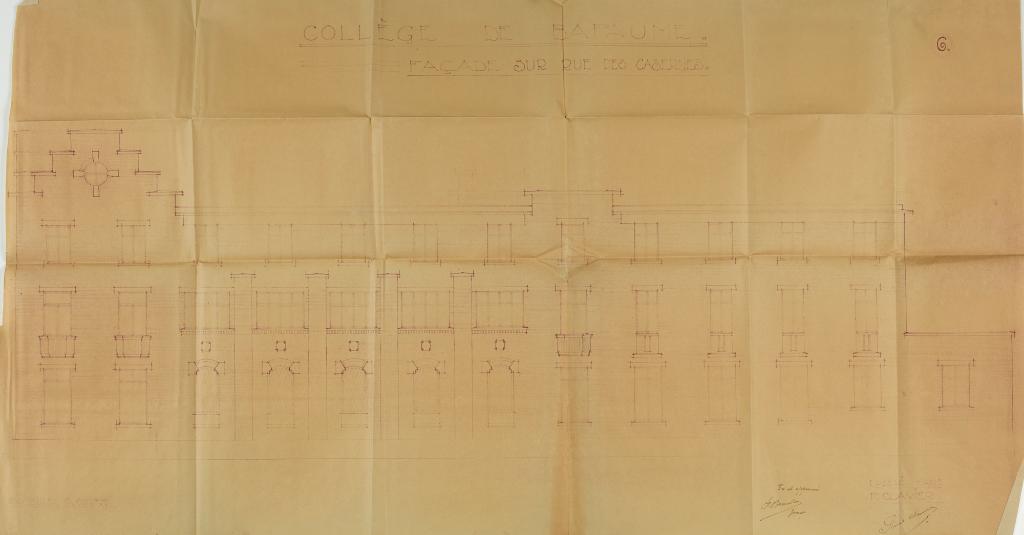

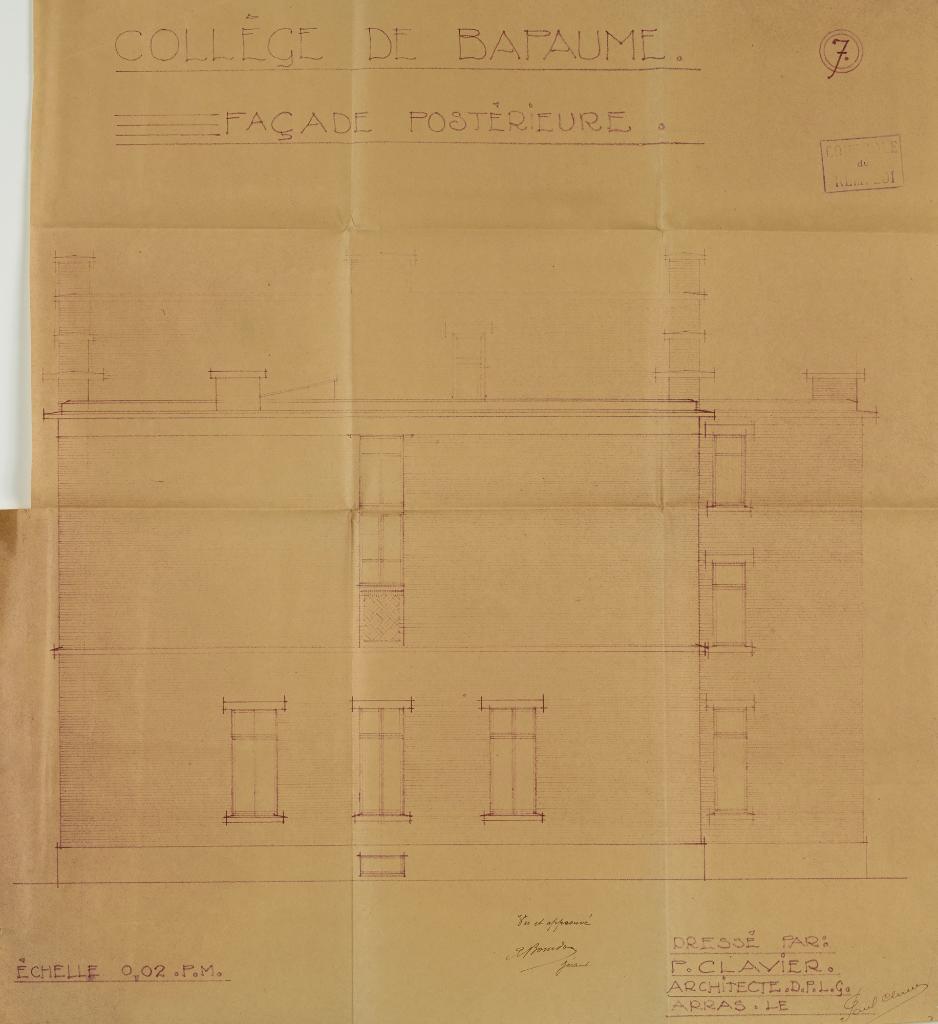

Le projet de l’architecte : les élévations

Toutes les façades sont ordonnancées à travées. Les façades latérales comptent onze travées. Celle centrale s'achève par un pignon pas de moineaux en brique. Toutes les baies sont rectangulaires avec des linteaux en ciment peint, hormis celles en plein cintre correspondant à la chapelle percées dans la façade donnant sur la rue des Casernes. Pour cette partie du bâtiment, l'architecte avait prévu un décor jouant sur le calepinage des briques qui est absent de la façade côté cour. Cette dernière est percée en son centre par une porte monumentale en rez-de-chaussée qui donne accès à la cour. La baie monumentale qui la surmonte éclaire la cage d'escalier sur les deux étages supérieurs. C'est sur le pavillon d'angle que se concentre l'essentiel de la décoration : les trois façades qui ne sont pas reliées au corps central sont couronnées par un pignon pas de moineaux. Ceux latéraux, en brique, sont percés au centre d'un oculus, tandis que celui de la façade sur la place de l'église, souligné par l'utilisation de béton peint, devait accueillir une horloge en son centre.

La réalisation et les modifications ultérieures

Les photographies anciennes montrent que le bâtiment a été édifié conformément aux plans de l'architecte. Elles apportent également des précisions quant aux décors réellement réalisés : le fronton central a été décoré par trois panneaux sculptés sur le thème du baptême du Christ et non par une horloge, la baie monumentale a été occupée par un vitrail représentant une croix, dont le dessin est celui initialement prévu par l'architecte pour décorer la porte d'entrée, et la porte donnant sur la cour est couverte par un auvent en béton peint.

L'ajout d'un étage sous comble sur le corps de bâtiment en 1959 (E. Laguillez, 2016) ne modifie pas l'aspect du bâtiment. Le vitrail monumental de la travée centrale de la façade sur cour semble avoir été détruit à cette occasion, car d'après le témoignage d'un ancien élève il était déjà, vers 1970, remplacé par des briques de verre. Le dais au dessus de la porte est en revanche détruit lors de la construction en 2012 d'une dernière aile, perpendiculaire au bâtiment ancien, qui vient fermer la cour en lieu et place du mur en béton édifié à la reconstruction. Les pignons pas de moineaux qui terminaient l'élévation des faces latérales du pavillon achevant le bâtiment principal ont également été détruits lors de cette phase de travaux.

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle, 4e quart 19e siècle , (détruit)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1929, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Clavier Paularchitecte attribution par sourceClavier PaulCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte à Arras, 16 boulevard Crespel (annuaire 1928).

-

Auteur :

L'édifice occupe une parcelle triangulaire irrégulière. Les bâtiments occupent deux cotés, longeant les deux rues qui bordent la parcelle. Le centre du triangle, qui accueille la cour, est laissé libre.

Précédée d'une placette, le collège est situé à proximité de l'église.

Le bâtiment rectangulaire initial donne sur la place de l'église par une sorte de pavillon latéral décentré par rapport à l'axe du corps central. L'extension de 2012, perpendiculaire au bâtiment ancien, prend appui uniquement sur la travée centrale. Cela donne au plan d'ensemble une forme de T.

Au rez-de chaussée du pavillon se trouvent le hall d'accueil et des bureaux pour l'administration et les étages accueillent des bureaux. Dans le corps central, les pièces desservies par le long du couloir central du rez-de-chaussée sont la chapelle, le réfectoire et les cuisines, et des salles d'étude. Les étages sont réservés aux salles de classes. Les deux escaliers desservant tous les étages n'ont pas changé : celui central sert aux élèves, tandis que celui reste réservé au personnel. Le bâtiment de 2012 accueille uniquement des salles de classe, distribuées par un couloir central, auquel on accède depuis la cage de l'escalier central dont les paliers ont été élargis.

Le bâtiment principal compte quatre niveaux. La corniche en béton visible entre le troisième et le quatrième niveau est la bordure de toiture restée en place lors de la construction du dernier étage en 1959. Cette modification de l’élévation a entrainé une modification de la toiture, dont les deux pans de faible pente s'achèvent désormais au droit du mur.

Le nouveau bâtiment est construit en partie sur pilotis, afin de ménager un accès à la cour. Il est couvert par une toiture à longs pans s'achevant par des croupes. Reprenant le rythme de l'élévation du bâtiment ancien, il compte quatre niveaux de façade, et s'achève, pour la partie sur pilotis, par un pignon à redents couronné par un fronton en demi-lune. Il n'y a en revanche pas d'organisation en travées car les ouvertures correspondent aux besoins spécifiques des salles de classe qui sont derrière.

Les façades comptent peu de décor, à l'exception de l'imposant fronton du pavillon. On remarque aussi, au second niveau de la façade longitudinale côté rue des casernes, trois petits balcons à pans coupés décorés, tout comme le balcon de la façade principale, de boudins verticaux accolés. Les façades ne portent aucun décor rapporté ou dû à des jeux de calepinage dans la mise en œuvre des briques. Seule la couleur claire des linteaux de l'ensemble des baies, des pilastres et du fronton de la façade principale ainsi que des balcons viennent trancher sur la monochromie des briques. Le nouveau bâtiment, crépi en rouge et beige, s'inscrit dans la gamme colorée de l'école primitive. Lui non plus ne porte aucun décor.

-

Murs

- brique

- béton parpaing de béton enduit

-

Toitsciment amiante en couverture, tuile mécanique

-

Étages2 étages carrés

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

-

Escaliers

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour cage ouverte

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- Baptême du Christ

-

Précision représentations

Le bas-relief, qui occupe toute la partie haute de fronton, compte deux niveaux. Le premier est divisé en trois panneaux, séparés par les pilastres engagés qui divisent la façade en travées depuis le premier étage. Le panneau central représente le baptême du christ. Il est encadré par deux petits panneaux symétriques décorés d'un ange agenouillé portant un phylactère, et surmonté au second niveau d'un panneau unique portant la colombe de l'esprit saint.

Les personnages ont des formes massives, assez géométriques et simplifiées (en particulier pour les anges), typiques de la sculpture Art Déco. C'est aussi le cas des motifs géométriques répétitifs arrondis qui ornent le fond des panneaux derrière les anges et Saint-Jean-Baptiste, qui rappellent le feuillage des arbres bordant le Jourdain (la base d'un tronc d'arbre est visible à la droite de Saint-Jean). La verticalité des drapés des vêtements du Christ et de Saint-Jean, ainsi que celle l'eau du baptême coulant de sa main, l'attitude très sereine des personnages contribuent à donner à la scène une dimension hiératique et intemporelle, que l'on retrouve souvent dans la sculpture Art Déco.

Le thème du décor est l'illustration littérale du nom de l'école. A ce jour, et bien qu'il soit visible sur les photographies des années 30, aucune source ne permet de dater précisément la réalisation de ce bas-relief ni de connaitre son auteur.

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

-

Série 10R : Reconstruction - sous-série 10R9 : dossiers de particuliers. 10R9/100, dossier n°1520 : dossier de dommages de guerre de la Société Immobilière du Pas-de-Calais : collège de Bapaume. Devis descriptif, devis, convention d'acompte, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Collège de Bapaume. Plan de masse. Signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

- Collège de Bapaume. Plan du rez-de-chaussée - 2. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

- Collège de Bapaume. Plan du 1er étage - 3. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

- Collège de Bapaume. Plan du 2ème étage - 4. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

-Collège de Bapaume. Façade de l'entrée - 5. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

-Collège de Bapaume. Façade sur rue des casernes - 6. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

- Collège de Bapaume. Façade postérieure - 7. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

- Collège de Bapaume. Façade sur le préau - 8. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

-Collège de Bapaume. Coupe transversale - 9. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

- Collège de Bapaume. Plan du 3ème étage - 10. Plan à l'échelle 0,02 P.M., signé par le maitre d'ouvrage et Paul Clavier (architecte), sans date.

Devis descriptif, devis, convention d'acompte, plans.

Documents d'archives

-

Série 10R : Reconstruction - sous-série 10R9 : dossiers de particuliers. 10R9/44, dossier n°654 : dossier de dommages de guerre de la Société Immobilière du Pas-de-Calais - École libre de Bapaume : devis, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- École libre de Bapaume - Société Immobilière du Pas-de-Calais. P. Clavier architecte D.P.L.G. : rez-de-chaussée. Signé et daté par l'architecte le 21 septembre 1922.

- École libre de Bapaume - Société Immobilière du Pas-de-Calais. P. Clavier architecte D.P.L.G. : façade sur rue de La liberté. Signé et daté par l'architecte le 21 septembre 1922.

Devis, plans

Bibliographie

-

BEDU, Louis (abbé). Histoire de la ville de Bapaume depuis son origine jusqu'à nos jours. Arras : Typographie Rousseau-leroy, 1867. Réédition : Autremencourt : Lorisse, 2004. Collection "Monographies des villes et villages de France".

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 65-66. -

LAGUILLIEZ, Émilien, DUHAMEL, Théo. Le collège Saint Jean Baptiste et l'école Notre Dame - les anciens élèves racontent. Bapaume, 2016.

-

ROUSSEL, Olivier. Mémoire en images : Bapaume et son canton. Saint-Cyr-sur Loire : Éditions Alan Sutton 2005.

p. 78 - 80 -

WISKIELIS, Karine. La reconstruction des écoles après la Première Guerre mondiale dans le Pas-de-Calais. Mémoire de maîtrise sous la direction d'Eric BUSSIERE, Université d'Artois, Arras, 1998.

Documents figurés

-

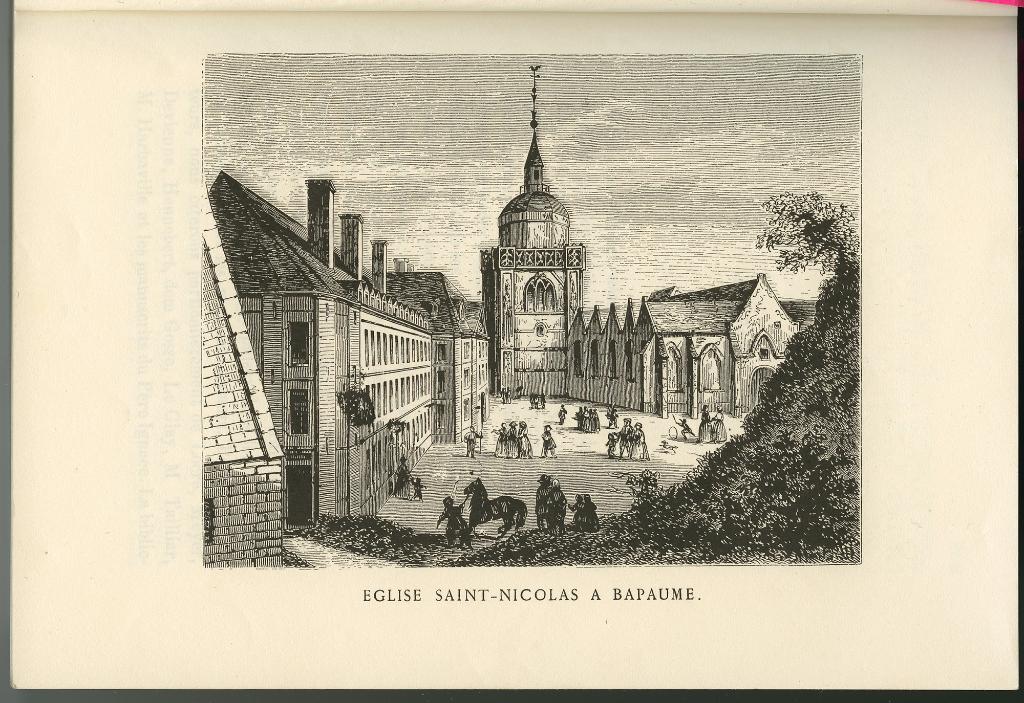

Eglise Saint Nicolas à Bapaume. Tirée de : BEDU, Louis (abbé). Histoire de la ville de Bapaume depuis son origine jusqu'à nos jours. Arras : Typographie Rousseau-leroy, 1867. Réédition : Autremencourt : Lorisse, 2004. Collection "Monographies des villes et villages de France".

-

Institution Saint Jean Baptiste, orphelinat Sainte Marie et église Saint Nicolas. Papier à en-tête de l'école, vers 1905 (coll. part.).

-

Bapaume : caserne Vauban - église Saint Nicolas (1577). Lib. Leroy, Bapaume. Carte postale, vers 1900 (coll. part.).

-

Bapaume - Panorama. Carte postale , vers 1910 (Coll.Part.). A l'arrière-plan la Caserne Vauban - Orphelinat Sainte Marie et Institution Saint Jean Baptiste.

-

Bapaume - le collège Saint-Jean-Baptiste. Carte postale, vers 1910 (coll. part.). Vue sur la partie de l'ancienne caserne Vauban abritant l'orphelinat des soeurs Bleues.

-

Bapaume - Collège St Jean-Baptiste - Wehrm. Behr. [Wehrmacht Berichtung]. Photographie, vers 1915. (coll. part.).

Annexes

-

La reconstruction des écoles dans le Pas-de-Calais après la Première Guerre mondiale

-

Les matériaux de la reconstruction à Bapaume

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.