Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

3 - 5 rue Jean Baptiste Lequette

-

Cadastre

2017

000 AB 01

213

-

Dénominationsposte, école d'art

-

Parties constituantes non étudiéeslogement

Éléments de contexte

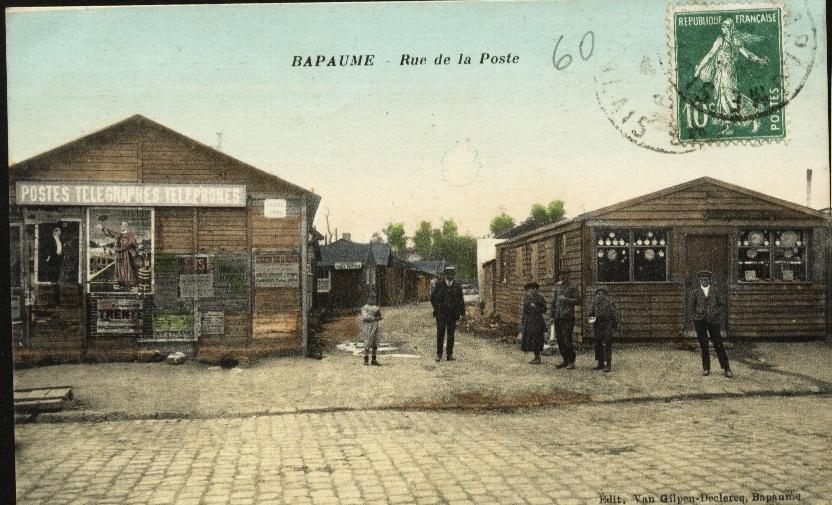

Le bureau de poste, initialement installé place Faidherbe, est totalement détruit en novembre 1915 (Dégardin, 1945).

Jusqu'en 1923, une poste provisoire est installée sur les Promenades.

Le Plan d'Aménagement, d'Agrandissement et d'embellissement adopté en le 13 novembre 1919 (AD Pas-de-Calais, 2O631/2) avait initialement envisagé la reconstruction de "l'hôtel des postes et télégraphe dans les anciens jardins de l'Hospice, à l'angle des rues Jena-Baptiste-Lequette et Gambetta". Il est finalement construit sur une parcelle au milieu de la rue Jean-Baptiste-Lequette vendue à la ville pour 10 200 francs par le conseil d'administration de l'hôpital (AD Pas-de-Calais, X1174).

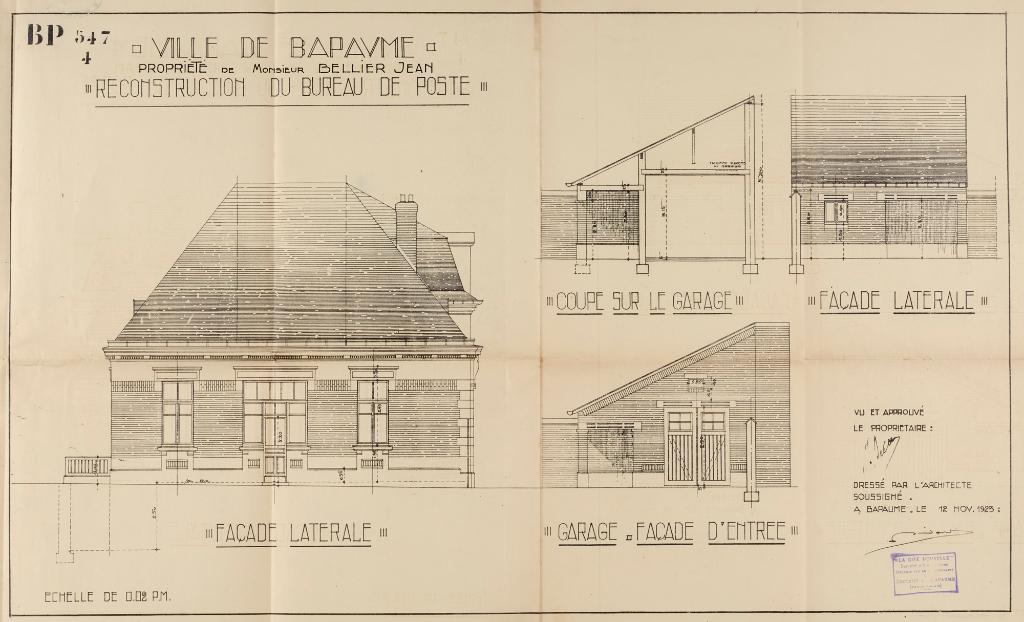

La chronologie du projet de reconstruction

La nouvelle poste, qui comprend aussi le logement du receveur, est édifiée entre 1923 et 1925, date de la réception des travaux. Le dossier de reconstruction n'est pas porté par la ville mais par un particulier, M. Jean Bellier, qui fait construire une "habitation, bureau de poste et garage à Bapaume" (AD Pas-de-Calais, 10R9/86, dossier n°1269) suivant les plans réalisés par Eugène Bidard. La construction a couté 380 000 francs, répartis entre la poste proprement dite pour 144 000 francs, l'habitation du directeur pour 105 000 francs, le garage pour 32 000 francs, et la clôture et la grille d'entrée 8 000 francs chacun.

Les matériaux préconisés dans le devis descriptif

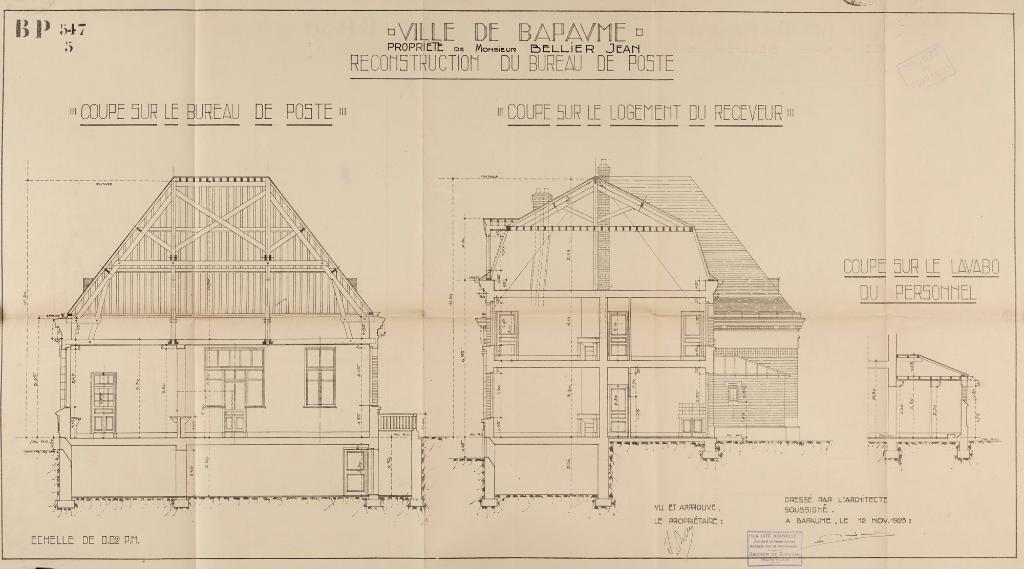

Le devis descriptif est riche d'enseignements sur les matériaux mis en œuvre. Les murs de fondation, comme ceux intérieurs, sont en "briques de four de campagne" mais la façade est en "brique de four continu". Les murs intérieurs sont enduits au plâtre puis peints. Ils sont revêtus de grès émaillé sur une hauteur d'un mètre dans les espaces recevant le public et de faux lambris et papier de tenture dans la partie privée.

Les sols du rez-de-chaussée sont en "béton armé avec poutres et dalles", laissé nus dans la salle des archives et la cour, mais recouverts de carreaux de céramique pour les bureaux. Les planchers hauts des autres étages sont en sapin. Ils sont recouverts de parquets en chêne pour les pièces du rez-de-chaussée destinées aux employés (bureaux, vestiaire...) comme celles accessibles au public, ainsi que pour la salle à manger de l'appartement du receveur. Les autres parquets sont en sapin.

La charpente et les huisseries intérieures sont en sapin, l'escalier de la maison en orme et les huisseries extérieures en chêne tout comme les guichets "modèle de l'administration" et les menuiseries de la salle du public, en particulier les parois de la cabine téléphonique qui devront comporter des cadres pour la publicité. La porte charretière est en fer et tôle. Toutes les baies du rez-de-chaussée sont munies de grilles et celles orientées au midi et à l'ouest bénéficient également de "stores se manœuvrant de l'intérieur".

Toutes les pièces du bureau de poste et de la maison sont équipées d'un radiateur pour bénéficier du chauffage central.

La couverture est en ardoises d'Angers posées au crochet.

Les parties en ciment des murs extérieurs sont peintes. L'architecte avait également prévu une "rampe de 25 lampes sur la façade" de la poste.

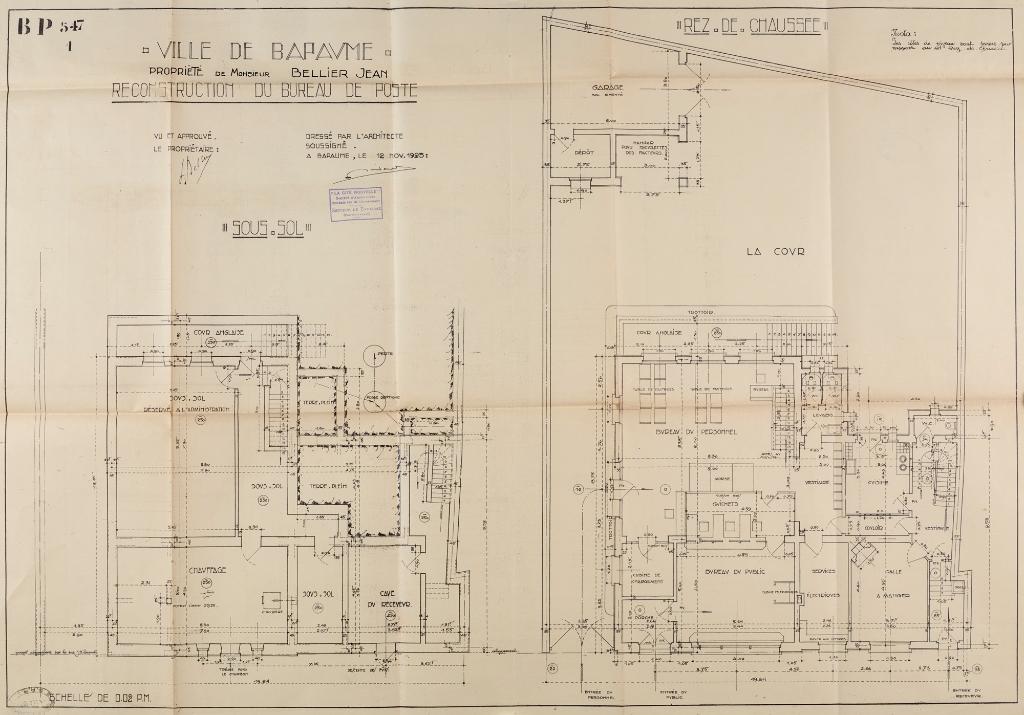

Le projet de l’architecte : les plans

Les plans, signés en novembre 1923, montrent deux bâtiments mitoyens n'offrant pas la même emprise au sol construits à l'extrémité d'une grande parcelle trapézoïdale, ainsi qu'une dépendance au fond de la parcelle. La partie poste est un grand rectangle dont le petit côté donne sur la rue. Sur l'arrière, il dépasse largement la partie habitation dont le plan s'inscrit dans un carré. L'espace à l’arrière est occupé par une cour au fond de laquelle un petit appentis accueille le garage pour la voiture du receveur, un local de stockage et un "hangar pour les bicyclettes des facteurs".

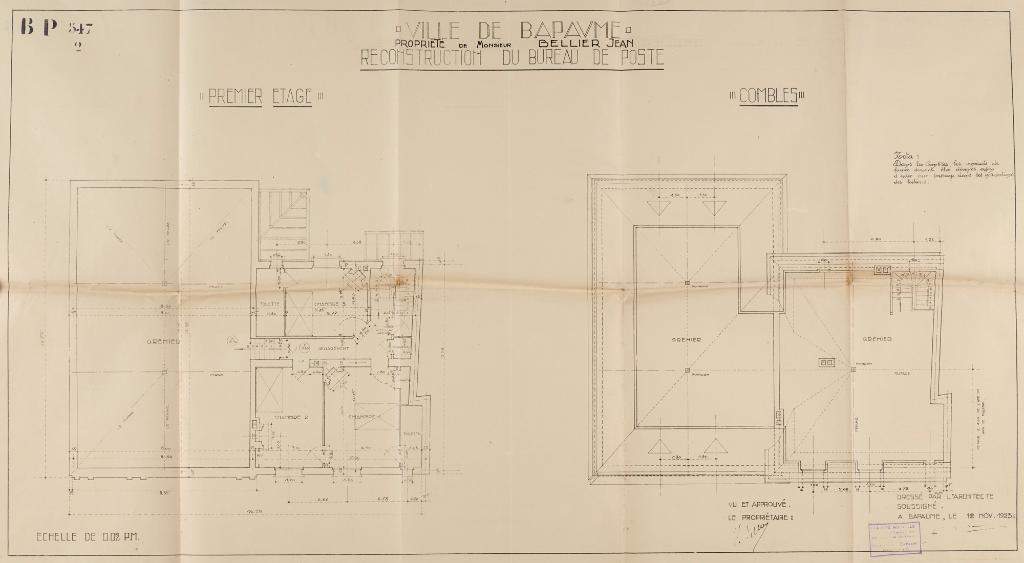

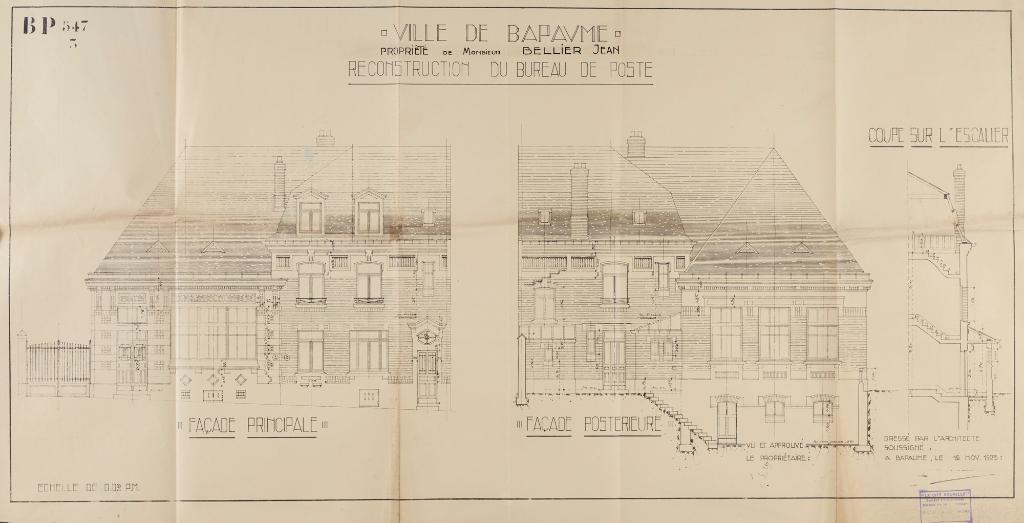

Les bâtiments sont construits en rez-de-chaussée surélevé. La partie poste ne compte qu'un seul niveau couvert par une toiture à deux pans pour la partie sur rue et par une toiture en pavillon pour la partie saillante sur cour. La partie habitation comprend un étage carré et un étage de comble. La toiture brisée qui la couvre est percée de deux lucarnes et d'une petite fenêtre rampante sur le brisis.

Les deux bâtiments communiquent par les espaces techniques (services électriques, vestiaires et lavabo du personnel). A gauche se trouvent les espaces spécifiques du bureau de poste : bureau du public avec ses guichets en façade sur rue et bureau du personnel à l'arrière au rez-de-chaussée et grand grenier à l'étage. La partie droite est celle de l'habitation du receveur, construite sur le modèle d'une "maison 1930" : un couloir dessert à gauche une salle à manger puis aboutit à la cuisine et aux sanitaires situés dans son prolongement. Au milieu du couloir un vestibule accueille l'escalier à retours sur jour avec palier qui mène au premier étage. Ce dernier est occupé par deux chambres sur rue et une sur cour équipée d'un cabinet de toilette. Le couloir qui dessert les chambres permet d'accéder au grenier qui couvre dont l'emprise est celle du rez-de-chaussée de la partie poste.

La différence d'aspect entre les deux bâtiments apparait clairement sur les dessins de l'architecte : béton peint façon pierre et briques en damier autour des baies qui ont toutes un linteau droit, grande table sculptée sous la corniche, décors sur le soubassement pour la partie poste ; uniquement briques pour l'élévation, linteaux des baies soulignés par un entablement ou interrompus par une agrafe et tables de brique rythmant le bandeau de la corniche pour la partie habitation. Enfin, sur cette dernière, l'organisation en travée est clairement lisible.

La réalisation et les modifications ultérieures

Une extension sur la cour-jardin à l'arrière a été rajoutée par la suite (date indéterminée). Aujourd'hui, les bâtiments abritent l'école de musique.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1925, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte, architecte communal attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

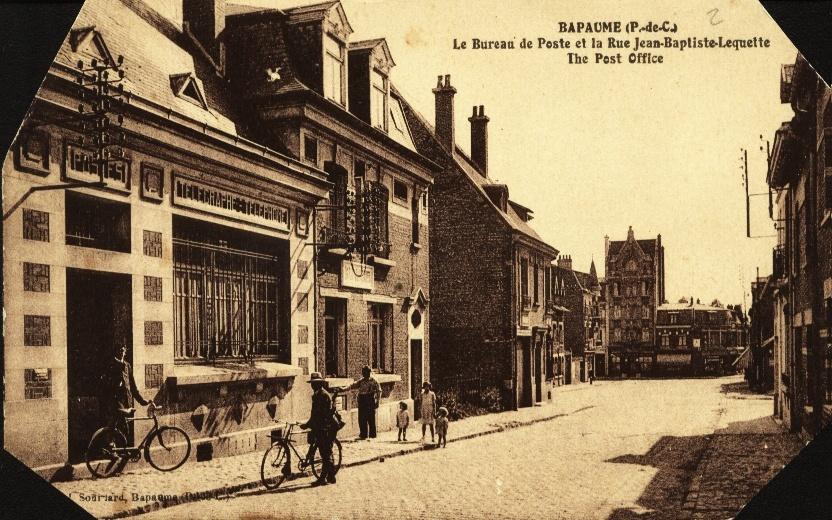

L'ensemble bureau de poste-habitation est implanté dans la partie de la rue Jean-Baptiste-Lequette qui n’était pas bâtie avant guerre car occupée par des jardins. Il est aligné à front de rue avec les autres bâtiments. Il se décompose en trois parties distinctes : un portail d'accès à linteau droit, le bureau de poste proprement dit, et l'habitation du directeur.

Les deux bâtiments ne semblent pas, au premier abord faire partie d'un même ensemble : les élévations, les toitures, les baies et les matériaux sont différents :

- le bureau de poste est en rez-de-chaussée tandis que la maison compte un étage carré auquel s'ajoute un étage sous combles. Les premiers niveaux des façades du bureau de poste et de la maison ne sont même pas dans "une continuité de hauteur"

- le bureau de poste est couvert par un toit en double bâtière tandis que l'habitation est couverte par une toiture à longs pans brisés rythmée par deux lucarnes à fronton-pignon

- les baies, adaptées aux besoins de chaque partie du bâtiment, sont toutes différentes : grande baie pour l'éclairage d’un espace d’accueil pour le bureau de poste, fenêtres plus petites pour le bureau du receveur situé en rez-de-chaussée de la partie habitation, petites fenêtres "classiques" pour le second niveau de la partie habitation

- pour la partie bureau de poste le béton enduit est employé en quasi exclusivité. Il n'est interrompu que par les caissons remplis de briques qui encadrent verticalement les baies. A contrario, dans la partie habitation où n’apparait quasi-exclusivement que la brique, le béton enduit est réservé au premier plein de travée, aux appuis et linteaux de fenêtres (sauf les lucarnes-pignon qui sont en bois), au mur sous-appui, à l'encadrement de la porte et à a corniche qui la surmonte

- les formes du bureau de poste sont assez géométriques, impression accentuée par le portail rectangulaire qui permet l'accès à l'arrière du bureau et la forme rectangulaire des baies, tandis que la maison, en particulier grâce à l’oculus octogonal surmonté d'un arc de couvrement en chevron qui termine la porte d'entrée et au léger arrondis des linteaux décorés d'agrafes des baies du second rompt avec le caractère très horizontal du bureau de poste

Le bâtiment n'a pas subi de remaniements.

S’agissant d’une propriété privée, l’intérieur actuel de la maison n’a pas été étudié. Il n’est donc pas possible de savoir si la construction s’est faite conformément aux plans de l’architecte, ni si cette dernière a été modifiée par la suite.

-

Murs

- brique appareil mixte

- béton

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, étage de comble, rez-de-chaussée

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans brisés

- toit à deux pans

-

Techniques

- maçonnerie

-

Représentations

- ornement géométrique

- phylactère

-

Précision représentations

Hormis la table saillante avec l'inscription "Bapaume", la façade de la partie habitation ne porte pas de décors. Ce n'est pas le cas de la façade du bureau de poste, qui est beaucoup plus ornée, même si ces décors restent discrets : le mur sous-appui est décoré de pointes de diamant qui alternent avec les gouttes situées sous l'appui de fenêtre ; sur le haut de la façade en dessous de la corniche saillante, les tables fouillées rectangulaires portant le texte alternent avec celles carrées décorées d'un cercle ; enfin, le linteau du portail d'accès est décoré d'une frise de diglyphes et de métopes accompagnés de gouttes (peut-être inspiré des temples doriques ?).

-

Statut de la propriétépropriété publique, propriété de la commune

Ces bâtiments, construits en même temps, par le même architecte et pour remplir des fonctions complémentaires, ne semblent pas, au premier abord faire partie d'un même ensemble. Une observation plus approfondie met cependant en lumière plusieurs points : les deux fonctions des bâtiments sont parfaitement traduites dans l’architecture, à la fois dans la volumétrie et les matériaux. Des points communs entre l'aspect extérieur des deux bâtiments, bien que peu nombreux, permettent également de supputer qu'ils appartiennent à un même ensemble : l’inscription "Bapaume" portée sur la table saillante sur la façade de l’habitation est réalisée avec la même typographie que celle indiquant "poste - télégraphe - téléphone" sur le mur du bureau de poste ; le calepinage de briques dans les caissons du bureau de poste est repris dans le soubassement et les tables saillantes situées de la maison ; les corniches ont des moulurations identiques ; enfin, l'ardoise est utilisée pour les deux couvertures.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R9/86. Dommages de guerre, secteur de Bapaume. Dossier n°1269 : habitation, bureau de poste et garage : devis descriptif, métré des travaux, conventions d'acompte, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Ville de Bapaume - Propriété de Monsieur Bellier Jean - reconstruction du bureau de poste. Plans du sous-sol et du rez-de-chaussée. Signé et daté par le propriétaire et par Eugène Bidard, architecte, le 12 novembre 1923.

- Ville de Bapaume - Propriété de Monsieur Bellier Jean - reconstruction du bureau de poste. Plans du premier étage et des combles. Signé et daté par le propriétaire et par Eugène Bidard, architecte, le 12 novembre 1923.

- Ville de Bapaume - Propriété de Monsieur Bellier Jean - reconstruction du bureau de poste. Façade principale ; façade postérieure ; coupe sur l'escalier. Signé et daté par le propriétaire et par Eugène Bidard, architecte, le 12 novembre 1923.

- Ville de Bapaume - Propriété de Monsieur Bellier Jean - reconstruction du bureau de poste. Façade latérale ; garage : façade d'entrée et façade latérale ; coupe sur le garage. Signé et daté par le propriétaire et par Eugène Bidard, architecte, le 12 novembre 1923.

- Ville de Bapaume - Propriété de Monsieur Bellier Jean - reconstruction du bureau de poste. Coupe sur le bureau de poste ; coupe sur le logement du receveur ; coupe sur le lavabo du personnel. Signé et daté par le propriétaire et par Eugène Bidard, architecte, le 12 novembre 1923.

Devis descriptif, métré des travaux, conventions d'acompte, plans.

Bibliographie

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 159

Documents figurés

-

Bapaume - Rue de la gare. Ed. Van Gilpen - Declercq, Bapaume. Carte postale, vers 1920 (coll.part.). Bureau de poste temporaire sur les Promenades.

-

Bapaume (P.-de-C.) - Le bureau de poste et la rue Jean-Baptiste-Lequette. J. Souillard, Bapaume. Carte postale, avant 1939 (coll. part.). Poste et maison du receveur. Vue de situation.

-

[Bapaume - Rue Jean-Baptiste-Lequette]. Cim éditeur. Carte postale, vers 1940 (coll. part.). École Lawrence et ancienne poste au second plan.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.