Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

- patrimoine industriel, Somme

- patrimoine industriel, la Première Reconstruction industrielle

-

Fournier Bertrand (reproduction)Fournier Bertrand (reproduction)Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Santerre Haute-Somme - Ham

-

Commune

Ham

-

Adresse

33 rue de Verdun

,

1-14 cité S.I.A.S.

,

44-52 rue de Verdun

-

Cadastre

2015

AD

146-150, 173-177, 264-266, 268.

Coordonnées cadastrales de l'usine. ;

2015

AI

6, 7, 108, 175-176,

Coordonnées cadastrales de l'usine (suite) ;

2015

AD

115-119, 171, 195, 231

Coordonnées cadastrales de la cité S.I.A.S.

-

Dénominationssucrerie, usine de produits chimiques

-

Précision dénominationsucrerie de betteraves

-

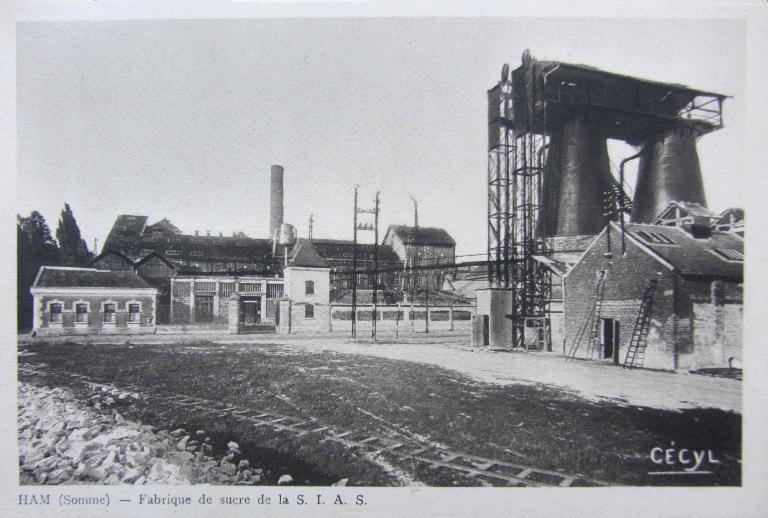

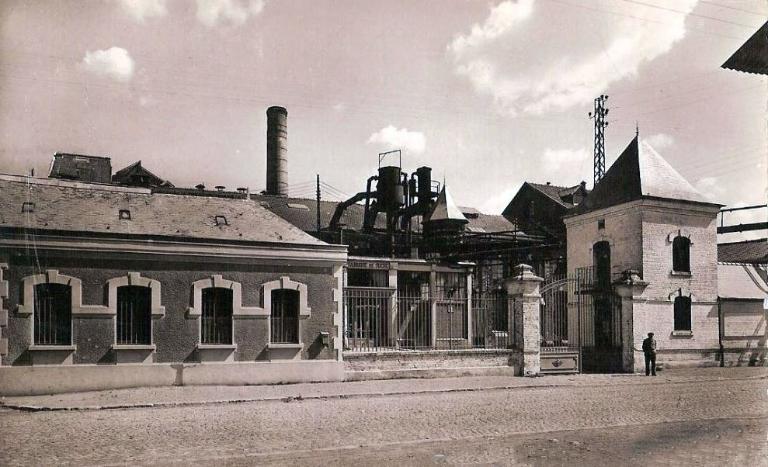

AppellationsAchille Bernot , Société Industrielle et Agricole de la Somme (SIAS) , SICAC , REXIM , Evonik-REXIM

-

Parties constituantes non étudiéeslogement d'ouvriers, voie ferrée, bassin de décantation

Le temps des sucreries de betteraves : L'ancienne sucrerie Bernot émane d'une première fusion opérée à la fin du 19e siècle entre plusieurs sucreries fondées respectivement en 1836 et 1842.

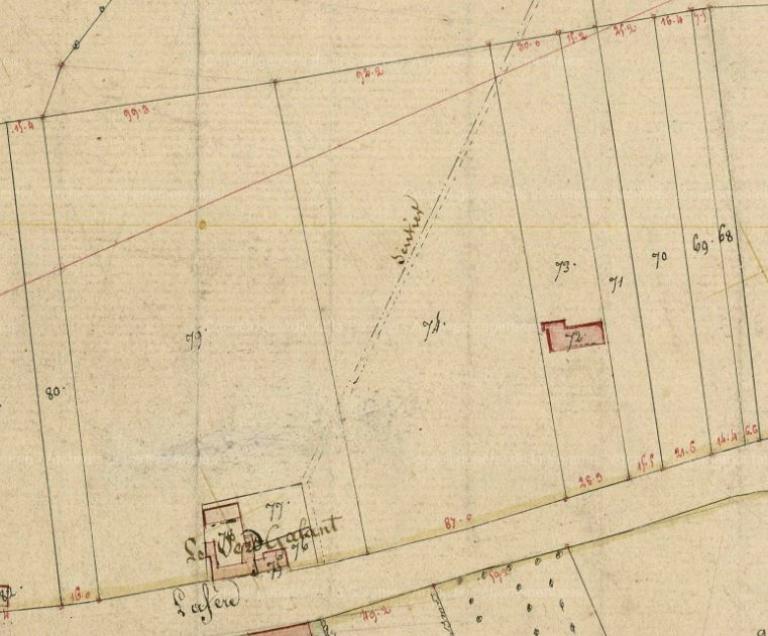

La plus ancienne sucrerie est implantée en 1836 sur la parcelle A 72 (ref. cadastrales de 1826) par Théry et Arrachart. L'ancien moulin qui existait auparavant est démonté pour laisser place à de nouveaux bâtiments qui accueillent cette activité sucrière. Le second établissement est fondé en 1842 par Bernot, Boullet et Gérault sur les parcelles voisines A 75 à A 79 (ref. cadastrales de 1826). Les matrices cadastrales de cette date indiquent en effet une "construction neuve" pour une fabrique de sucre sur les parcelles A 75 à 78, occupés par la ferme du Vert Galant. Par ailleurs, la parcelle A 79 qui n'était pas lotie jusqu'alors, apparait en 1859 comme étant occupée de bâtiments pour une autre fabrique de sucre exploitée par Pierre-Désiré Prévoste. Il est toutefois possible que ces bâtiments aient constitué une extension du précédent établissement, engagée par l'un des associés ou actionnaires de la société, et ne soient pas à considérer comme une troisième sucrerie indépendante. En 1865, Louis Bernot, qui apparait en 1854 parmi les industriels fondateurs de la distillerie de Sébastopol, devient propriétaire de l'ensemble. Pendant ce temps, Arrachart qui exploite toujours la sucrerie voisine, fait le choix de construire sa propre distillerie à proximité immédiate de sa fabrique de sucre. En 1869, cette usine est dirigée par la société Arrachart, Lafeuille et Cie.

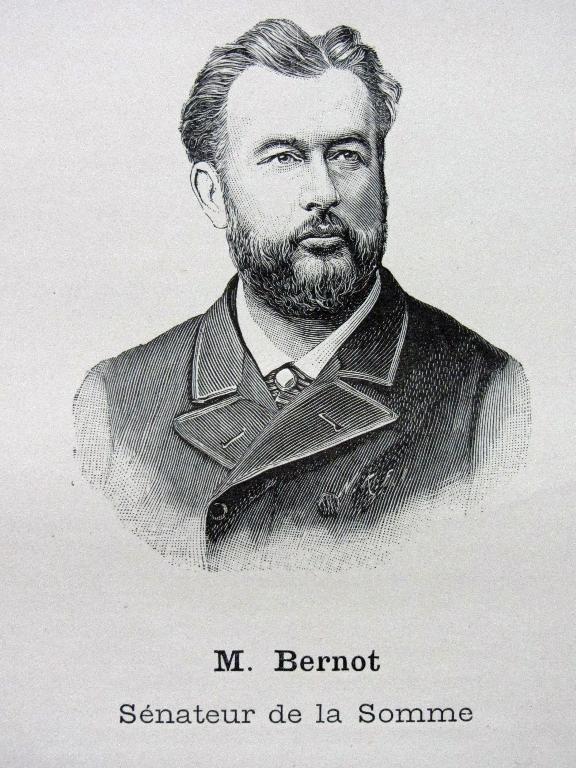

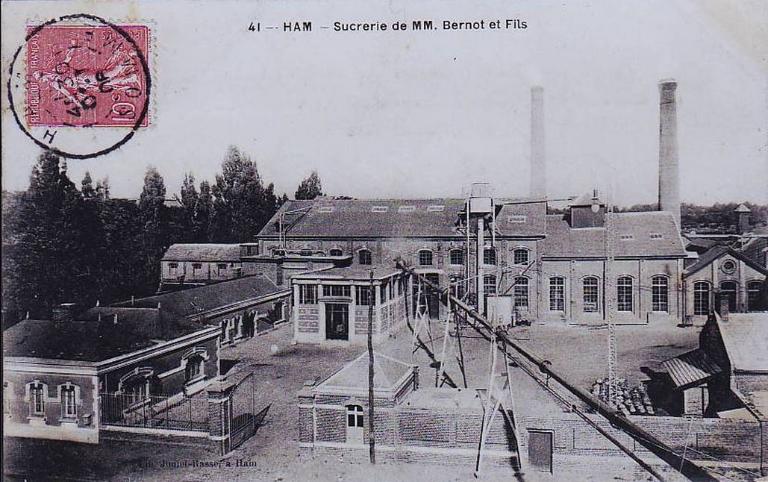

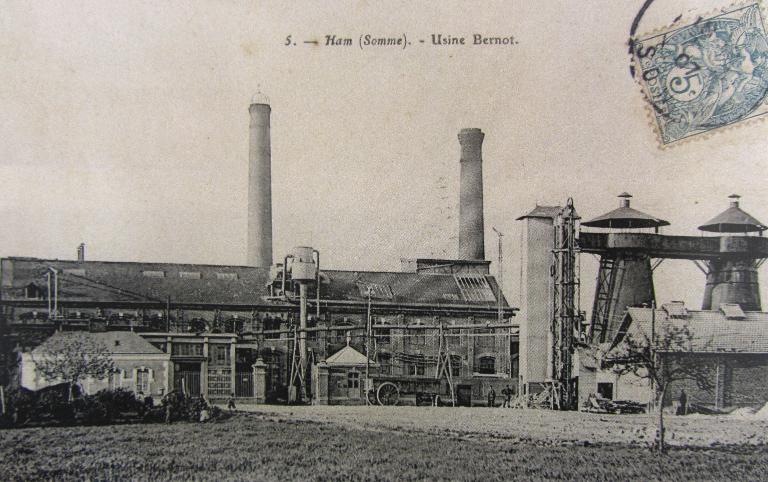

Après avoir construit les râperies de Buchoire et 1875 et d'Hombleux en 1879, pour les relier à sa sucrerie du Vert Galant, Louis Bernot s'engage dans la modernisation de son usine. En 1880, il entreprend la construction de plusieurs bâtiments et rachète la sucrerie Arrachart en 1884. Lorsque Achille Bernot prend la succession de son père en 1892, il est alors à la tête d'une des plus importantes sucreries du département, qui, en 1900, prend la raison sociale "Bernot fils".

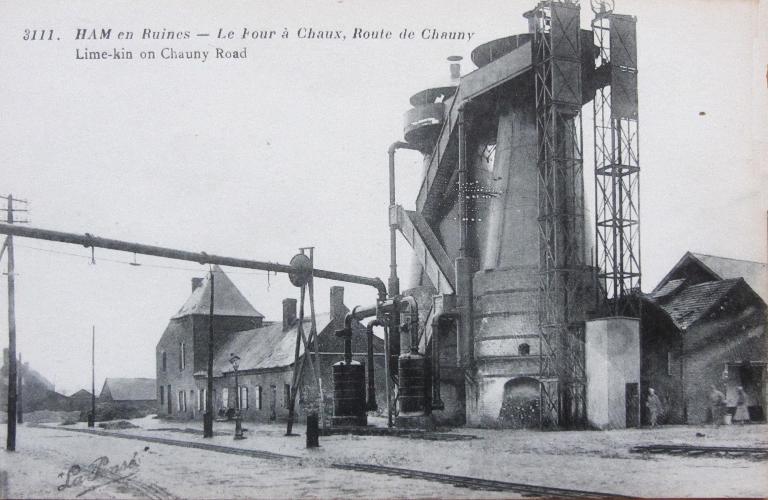

Au début du 20e siècle, l'établissement poursuit sa modernisation technique en adoptant le système de diffusion et en construisant un nouveau four à chaux en 1903. L'augmentation des tonnages de betteraves traités par la sucrerie l'oblige à se fournir dans un périmètre plus étendu. Désormais l'approvisionnement des betteraves est assuré les péniches qui empruntent le canal de la Somme. Le charbon et les pierres à chaux sont également déchargés sur les quais au pied de la sucrerie avant d'être acheminés dans l'usine par une desserte ferroviaire spécifique.

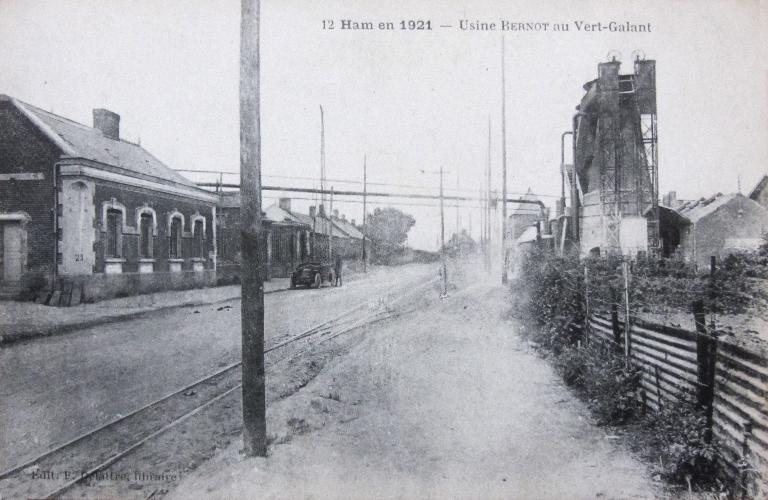

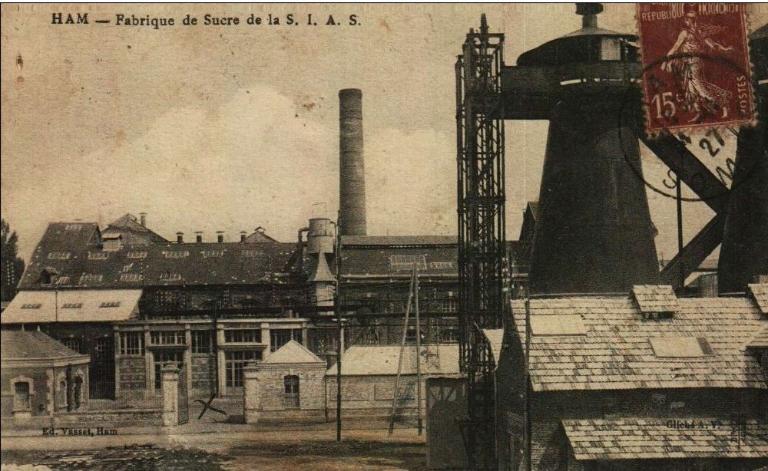

De la reprise de l'activité sucrière après guerre au développement de la biochimie : Durant la Première Guerre mondiale, l'usine, située près du canal, est endommagée mais n'est pas détruite entièrement. Achille Bernot décide de ne pas intégrer la C.N.S.R. qui se constitue dans la commune voisine d'Eppeville, et privilégie la reconstruction de son usine qui reprend son activité dès la campagne betteravière de 1920. Bernot devient, avec d'autres industriels et cultivateurs de la région, l'un des acteurs de la Société Industrielle et Agricole de la Somme (S.I.A.S). Cette société rassemble plusieurs fermes et distilleries d'alcool de betteraves. Elle fonctionne également avec la râperie d'Hombleux.

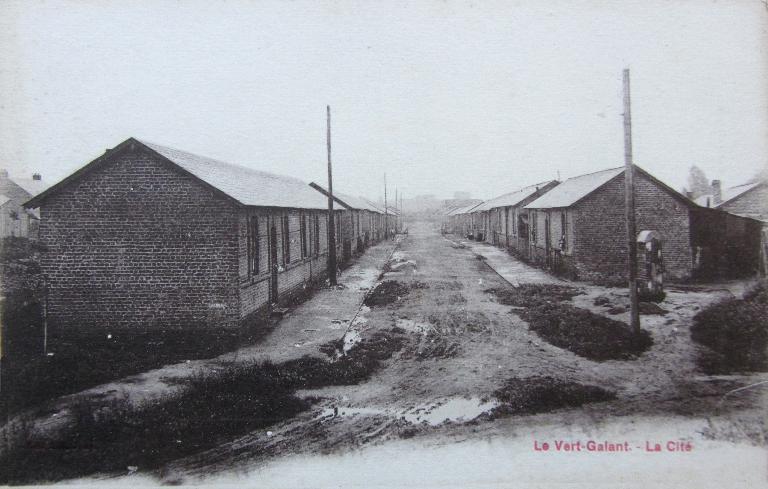

A la réparation et la modernisation de la sucrerie engagée après la guerre, la S.I.A.S fait construire juste en face une série de logements pour le personnel. Les premiers sont des logements semi-provisoires, en brique, connus sous le nom de cité du Vert-Galant. Ils ont existé jusqu'en 1978, date à laquelle ils ont été démolis pour laisser place à d'autres logements construits par l'Office public d'H.L.M. de la Somme (OPSOM). L'autre cité, plus tardive, appelée cité SIAS, date plutôt de 1927-1928. Trois maisons de cette cité ont été reconstruites après la Seconde Guerre mondiale.

En 1958, la sucrerie passe sous l'égide de la Société Sucrière de Ham (S.S.H.). Elle devient une râperie pour le compte de la sucrerie d'Eppeville. Mais dès l'année suivante, l'activité sucrière est arrêtée définitivement. Les bâtiments sont repris en 1962 par la Société Industrielle et Commerciale d'Applications Chimiques (S.I.C.A.C.), fondée en 1957, qui transforme la biomasse de betteraves en détergents et éléments de produits pharmaceutiques. En 1965, l'usine est rachetée par la société de Recherche EXportation IMportation (REXIM) et confirme son orientation de production pour l'industrie pharmaceutique. Entre 1965 et 1971, de nouveaux ateliers et laboratoires sont construits. L'extension se poursuit avec la construction, en 1974, des entrepôts pour les produits finis, du bâtiment de séchage, en 1976, et de la station d'épuration en 1986. La majorité des constructions de l'ancienne sucrerie qui dataient du 19e siècle et du début 20e siècle est démantelé en 1980. Seul subsistent quelques maisons de la cité ouvrière de la fin du 19e siècle, et une partie du pavillon d'entrée qui a été augmenté d'un étage. Les logements ouvriers qui constituaient la cité du Vert Galant a également été détruit pour laisser place à un nouveau lotissement.

Depuis 2007, l'entreprise est devenue Evonik et fabrique des acides aminés pour l'industrie pharmaceutique.

Équipement industriel et machines : En 1883, les deux sucreries existantes produisent chacune entre 800 à 1000 t. de sucre par an. En 1892, la sucrerie fonctionne avec divers appareils à vapeur. Ces générateurs sont rapidement changés. L'établissement bénéficie en 1897 de deux générateurs Cail. En 1900, la sucrerie est équipée de 4 chaudières à vapeur. En 1958, la capacité de traitement est de 1500 t. de betteraves.

Approche sociale et évolution du personnel : En 1883, la sucrerie Bernot emploie une centaine de personnes par campagne, de même que la sucrerie Arrachart qui travaille avec un effectif équivalent. En 1934, la sucrerie emploie 265 ouvriers, dont 83 étrangers. En 1962, il n'y a plus qu'une vingtaine de personnes travaillant à la sucrerie et une cinquantaine à la SICAC. En 1975, à la faveur d'un changement de l'actionnariat principal, l'effectif passe à 240 personnes, puis à 275 en 1983. En 2010, l'effectif de la REXIM est supérieur à 400 salariés.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle , (détruit)

- Principale : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle, 2e moitié 20e siècle

-

Dates

- 1836, daté par source

- 1842, daté par source

- 1920, daté par source

- 1965, daté par tradition orale

- 1974, daté par tradition orale

- 1976, daté par tradition orale

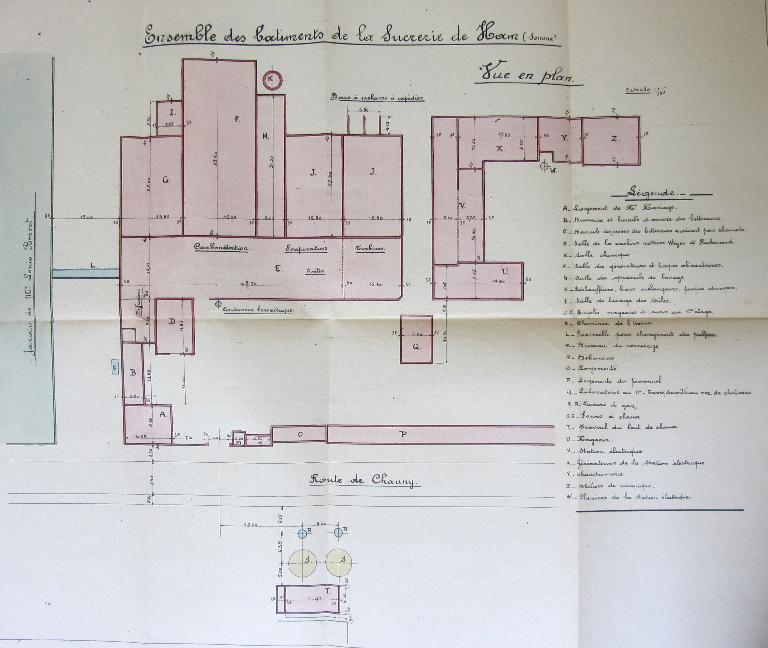

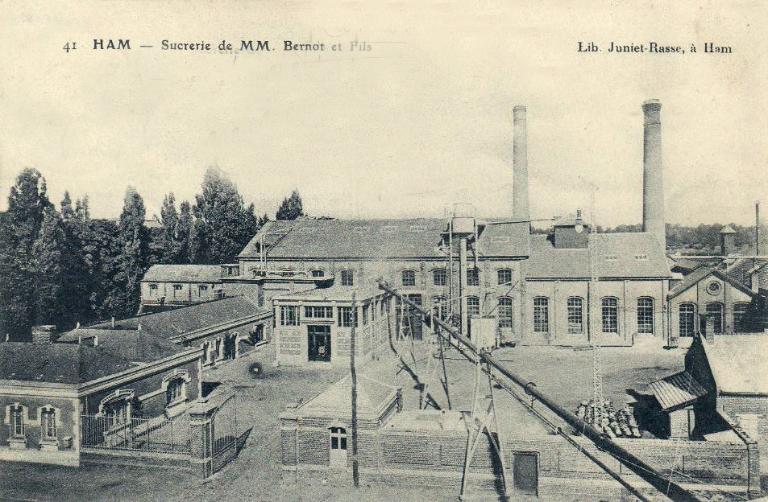

- 1986, daté par tradition orale

Par sa situation sur l'ancienne route de Chauny, le site de l'ancienne sucrerie Bernot était desservi aussi bien par le canal de la Somme et par son port, que par une voie ferrée spécifique qui reliait justement l'usine au port et facilitait ainsi le transport des betteraves et du combustible. Une partie de cette voie ferrée est toujours en place et longe la cité S.I.A.S. Les dispositions de l'ancienne fabrique de sucre, telles qu'on peut les voir sur les plans et sur les cartes postales anciennes ont cependant entièrement disparu. Il ne reste que le portail d'entrée et son pavillon en brique, qui flanque l'entrée à droite.

Les cités ouvrières dépendantes de l'usine sont également partielles. Il ne reste que quelques maisons donnant sur la rue de Verdun et dans la cité S.I.A.S. La petite cité de la rue de Verdun est composée de cinq logements alignés sur rue, selon une disposition en bande. Les logements sont construits en brique et couverts d'un toit en ardoise, à longs pans et pignons couverts, unique aux cinq logements. Chaque logement est composé de trois travées avec l'entrée occupant la partie centrale. Ils présente une élévation en rez-de-chaussée avec comble à surcroît, régulièrement éclairé de lucarnes à bâtière. L'un des logements est prolongé par un accès charretier desservant la cour.

En face de l'usine, la seconde cité, dite cité S.I.A.S., est desservie par une rue particulière, qui suit un plan en U. Seule la partie orientale est occupée par les maisons de la cité ouvrière. Ces cinq maisons à deux unités d'habitation sont à un étage carré avec pignon de façade traité en faux pan de bois. Elles sont couvertes de toit en tuile mécanique, à longs pans et demi croupes couvertes.

-

Murs

- brique faux pan de bois

-

Toitsardoise, tuile mécanique

-

Étagesen rez-de-chaussée, étage de comble, 1 étage carré

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée sans travées

-

Couvertures

- toit à longs pans demi-croupe

- toit en pavillon pignon couvert

-

Énergies

- énergie thermique

-

État de conservationvestiges

-

Techniques

- céramique

-

Statut de la propriétépropriété privée

Ce dossier de recensement du patrimoine industriel de la Somme, établi en 1988 par Benoît Dufournier, a été mis à jour et enrichi par Bertrand Fournier en 2015 dans le cadre de l'enquête thématique régionale sur la Première Reconstruction industrielle.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

Centre des Archives Economiques et Financières (CAEF) : B-0009005/1 : Dossier de dommages de guerre de la SIAS (1921-1930).

-

AD Somme. Série R ; 10 R 608 : Ham, dommages de guerre de la sucrerie Bernot. S.d.

-

AD Somme. Série M ; 99 M 127 : Compte-rendu du mouvement ouvrier à la C.N.S.R. d'Eppeville, 24-25 octobre 1934.

-

Centre des Archives Économiques et Financières (CAEF) : B-0009034/1 : Dossier de dommages de guerre de la Société Industrielle et Agricole de la Somme (1921-1930).

Documents figurés

-

Ham. Plan cadastral, section A, dite de la Plaine du Vert-Galant,1826 (AD Somme ; 3 P 2011/2).

-

Plan des bâtiments de la sucrerie de Ham dans leur état d'avant 1914, encre, lavis sur papier, S.d. [1922] (AD Somme ; 10 R 608).

-

Ham. Sucrerie de MM. Bernot et fils, carte postale, 1904 (coll. part.).

-

Ham, sucrerie de MM. Bernot et Fils, carte postale, 1906 (coll. part.).

-

Ham. La sucrerie Bernot, carte postale, vers 1910 (Coll. part.).

-

Ham en 1921. Usine Bernot au Vert-Galant, carte postale, 1921. (Coll. part.).

-

Ham. en ruine. Le four à chaux, route de Chauny. Lime-lin on Chauny road. Edit. La Passé. Carte postale. 1921. (Coll. Cercle Cartophile de Ham).

-

Ham, fabrique de sucre de la S.I.A.S, carte postale, 1927 (coll. part.).

-

Ham (Somme). Fabrique de sucre de la S.I.A.S. Edit Cecyl. Carte postale. 1938 (Coll. Cercle Cartophile de Ham).

-

L'entrée de la sucrerie de la SIAS. Carte postale. Vers 1950 (coll. part.).

-

Ham. Quartier de la Demi-Lune. Edition Cantelar. Carte postale. 1921 (Coll. Cercle Cartophile de Ham).

-

Le Vert Galant - La cité. Carte postale. S.d. (Coll. Cercle Cartophile de Ham).

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Fait partie de

Ancienne distillerie d'alcool de betteraves de la Société Industrielle et Agricole de la Somme (SIAS), puis usine de produits agro-alimentaires Orsan

Lieu-dit : Sole-de-Nesle

Adresse : RD 35

Ancienne râperie de betteraves de la Société Industrielle et Agricole de la Somme (S.I.A.S.), puis de la Compagnie Nouvelle des Sucreries Réunies (C.N.S.R.)

Lieu-dit : Sole de la Haute-Borne

Adresse : RD 930

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.