Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

1 boulevard de la République

-

Cadastre

2017

000 AB 01

279, 280

parcelle 279 : banque

parcelle 280 : maison du concierge

-

Dénominationscaisse d'épargne

-

Parties constituantes non étudiéeslogement, conciergerie, salle des fêtes

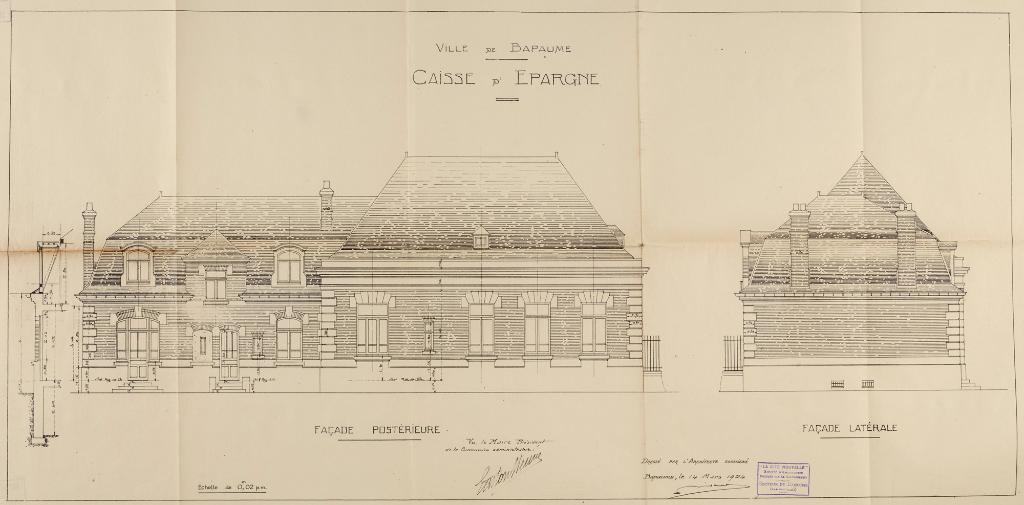

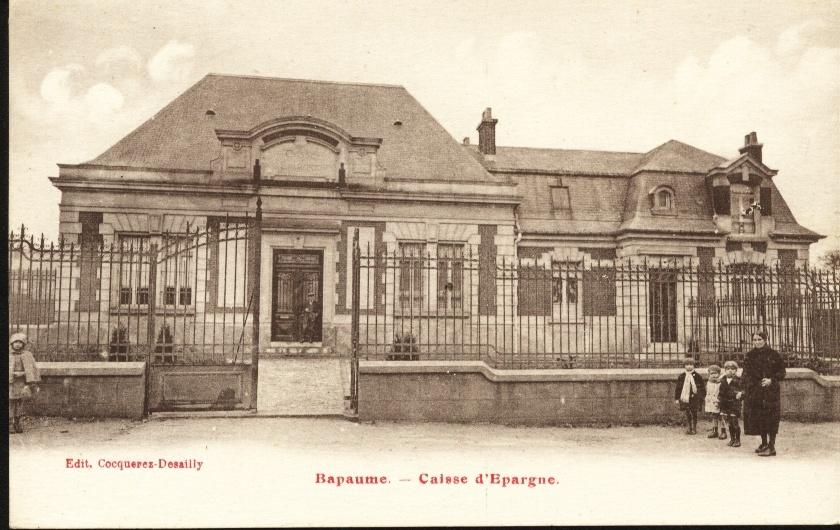

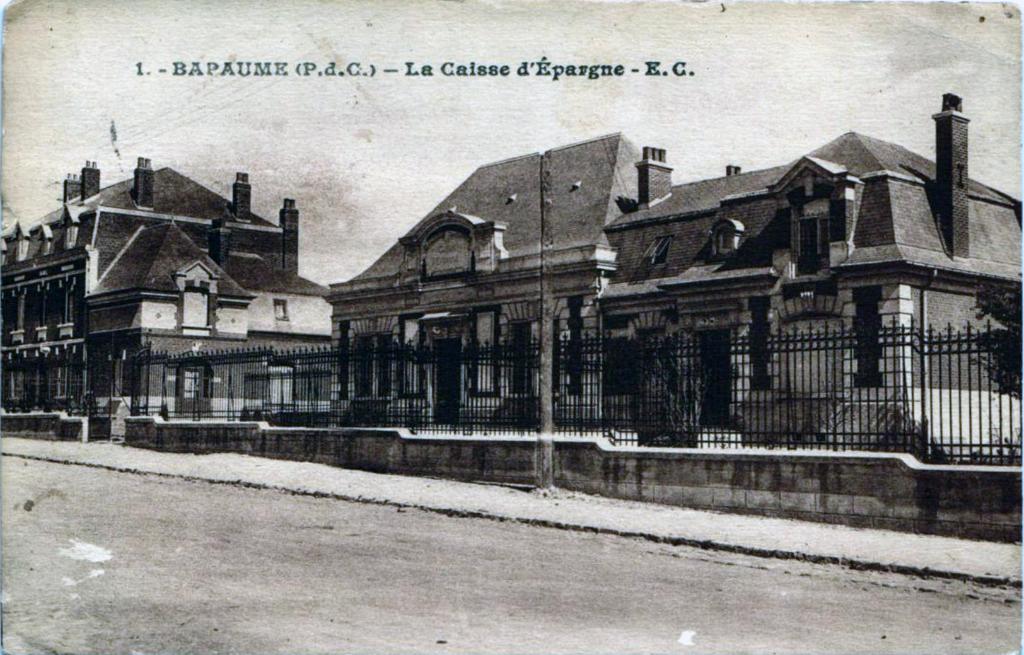

Le nouvel hôtel de la caisse d'épargne est plus modeste que le précédent. Il abrite toujours un logement pour le gardien, mais a perdu sa salle des fêtes. Mais, bien que le bâtiment soit beaucoup moins imposant, en particulier avec l’abandon du plan en U et la disparition des deux grosses ailes en retour vers la rue), il conserve un style classique « néo-Louis XIII » : association de la brique et de la pierre, qui prend une place prépondérante dans les chaînages d’angle et les entourages de baies, le soubassement et la corniche, les tables saillantes ; symétrie du bâtiment principal soulignée par le fronton en demi-lune… La présence de la pierre, signe de richesse, et le style classique sans ostentation choisi pour l'hôtel, apportent au bâtiment l'apparence de sérieux qui sied à une banque ! Rien ne se devine des structures en béton qui soutiennent l'édifice !

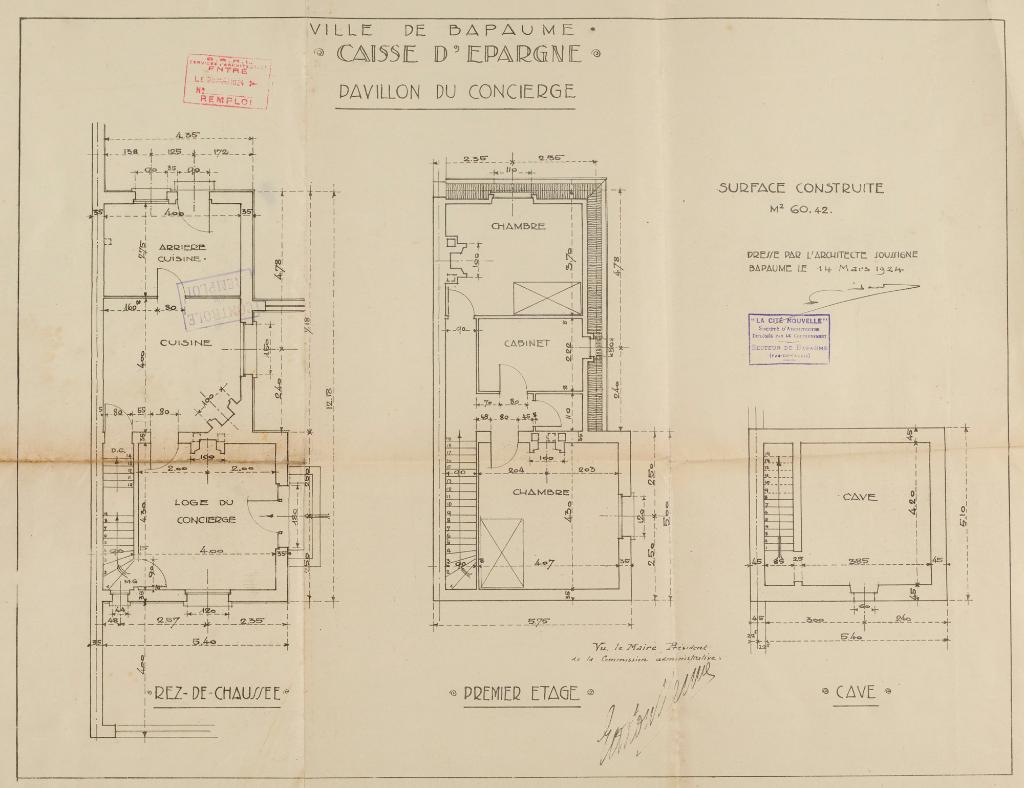

Le détail des matériaux de construction montre des utilisations différenciées en fonction des emplacements et des fonctions des bâtiments : pierre et briques de première qualité pour la façade avant de la banque, mais faux parement de pierre enduit béton pour celle arrière ! Et la maison du concierge est bâtie sans pierre. Son escalier est en sapin (et non en chêne comme dans le bâtiment de la banque et le logement du directeur) et le sol en "carreaux de Beauvais hexagone" et pas en "carreaux de grès bicolores"... Ainsi le devis montre que le prix du mètre carré est de 1 150 francs pour la banque, de 900 francs pour l'habitation du directeur mais seulement de 140 francs pour celle du concierge !

Il est intéressant de comparer cette banque avec le crédit du Nord place Sadi Carnot, également réalisée par Bidard (voir IA62005151). Bien que leur élévation soit très différente, on ne peut s'empêcher de souligner plusieurs points communs : l'association du bâtiment de la banque avec les logements de fonction du directeur et du concierge ; choix de matériaux identiques (pierre de taille, ardoise), mis en œuvre de manière similaire ; importance du fronton.

On trouve à Arras un exemple similaire de construction de bains-douches à côté de la Caisse d’Épargne et à son initiative.

Éléments de contexte

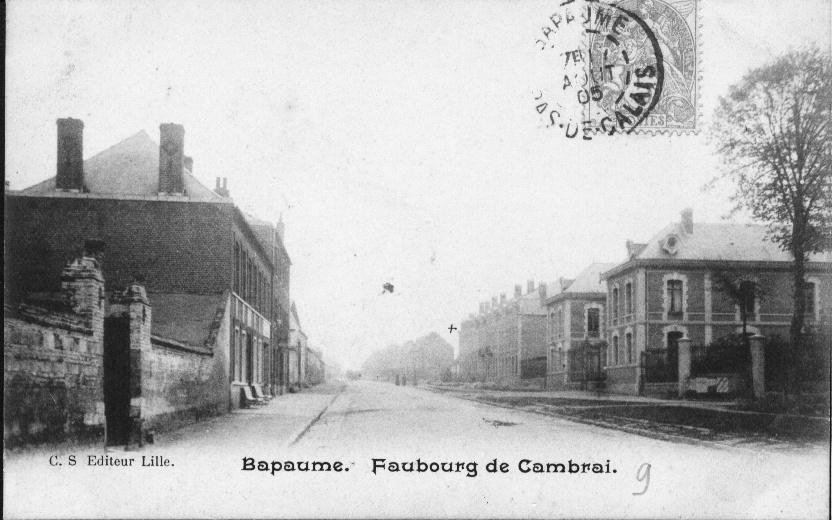

La première Caisse d’Épargne est construite en 1896, au bas de la rue de la république, créée à l’emplacement des anciens remparts démantelés en 1850. C'est une des premières constructions élevée dans ce nouveau quartier de la ville. Les photographies anciennes montrent un bâtiment en briques de plan en U, couvert par une toiture à longs pans. Les deux ailes en retour d'équerre s'achèvent par un pignon à croupe bordé d'une rambarde. Elles sont percées de deux niveaux de baies organisées en travées. La partie centrale est percée de trois baies en plein cintre surmontées d'un oculus. Les entourages de baies et les chaines d'angles sont en pierre. En plus de la banque et des logements pour le directeur et le concierge, l'hôtel de la caisse d'épargne abrite une salle des fêtes.

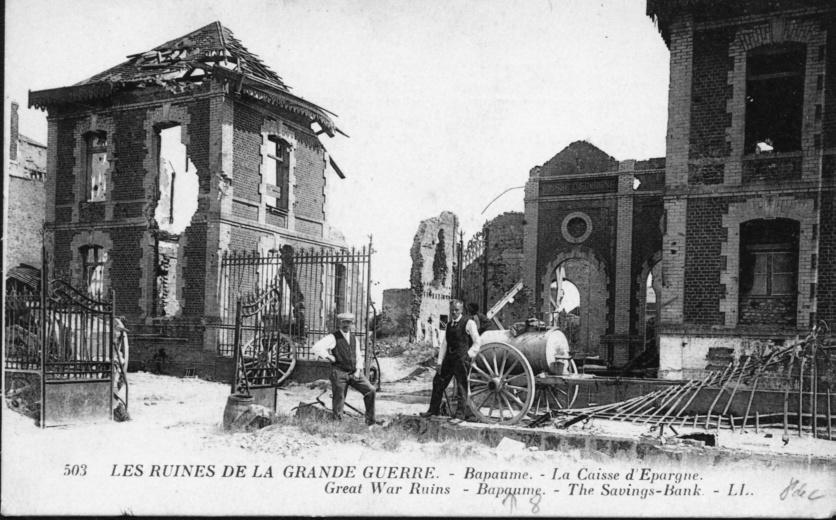

A la fin de la guerre, il n'en reste que quelques murs, qui seront repris dans la construction, ainsi qu'il est précisé dans l’estimation provisoire du projet (AD Pas de Calais, 10R9/94).

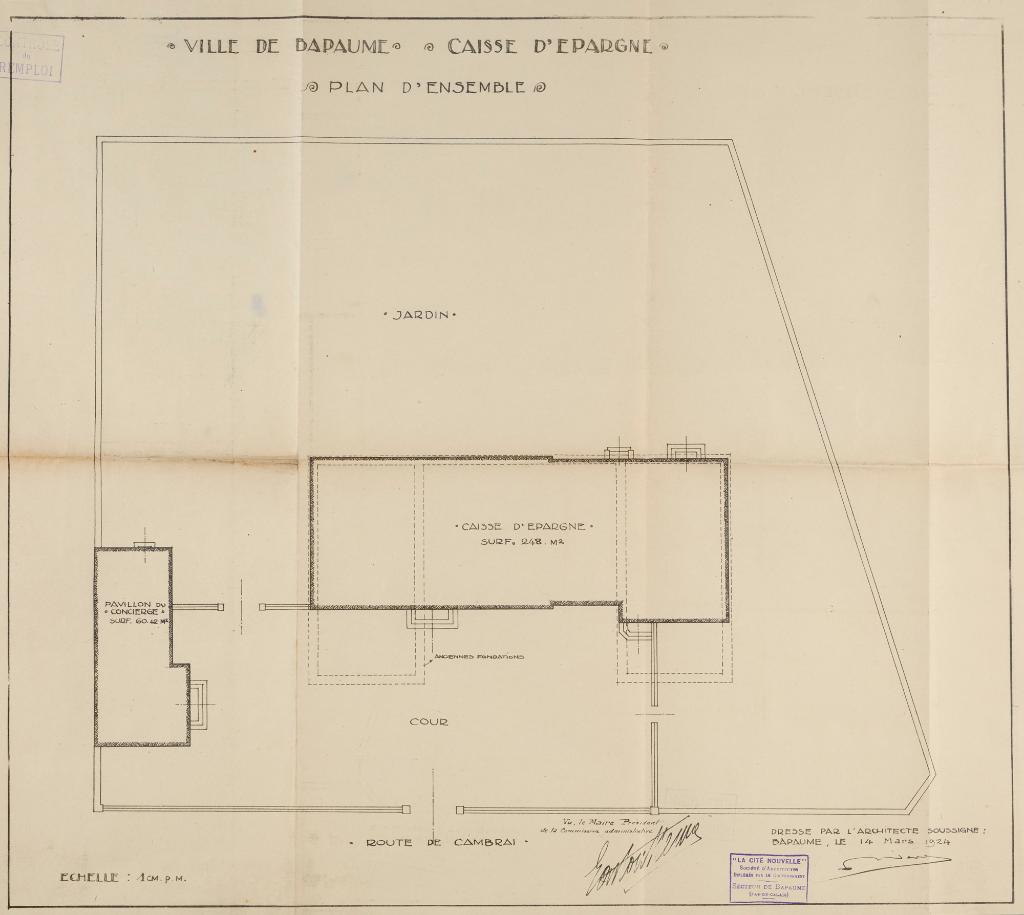

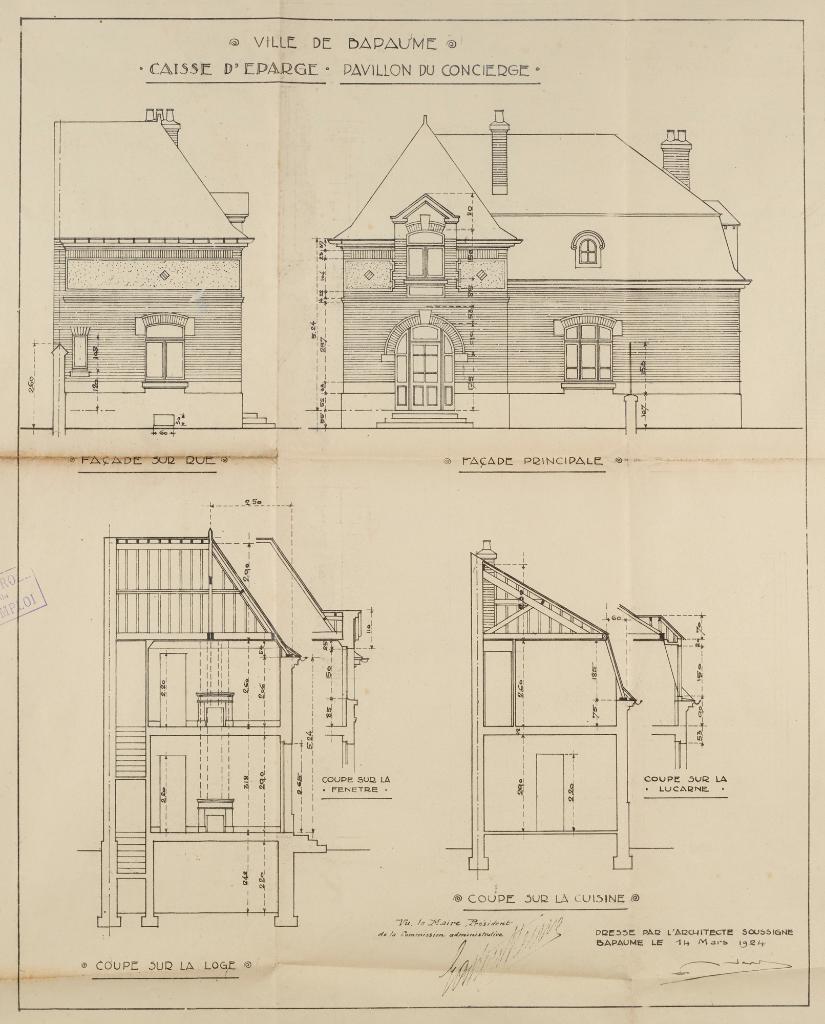

Le projet de reconstruction est porté par le conseil d’administration de la Caisse d’Épargne, présidé par Gaston Stenne, maire de Bapaume. Il comprend des bureaux et espaces d'accueil pour la banque, un logement pour le directeur, ainsi qu'un pavillon indépendant pour le concierge. Eugène Bidard, en tant qu'architecte de la coopérative n°1 dont la Caisse d’Épargne est membre, est chargé de concevoir et de réaliser le projet. Ce dernier commence en 1924, date de la signature des plans par le maitre d'ouvrage. Le chantier, d'un coût total de 415 000 francs, est interrompu pendant presque toute l'année 1926 faute de trésorerie disponible (difficultés de versement des dommages de guerre). La réception des travaux a lieu en juillet 1928.

Le projet de l’architecte - les plans

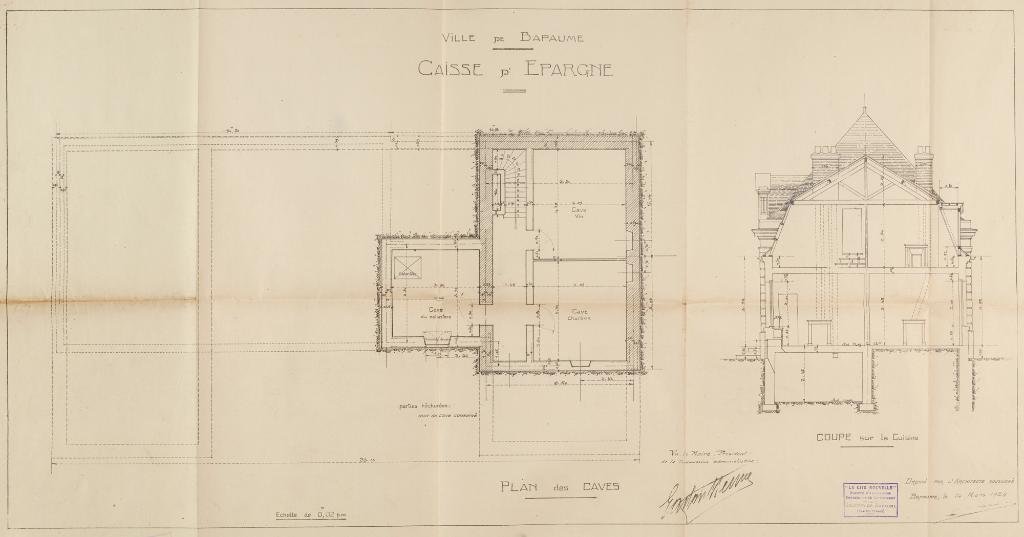

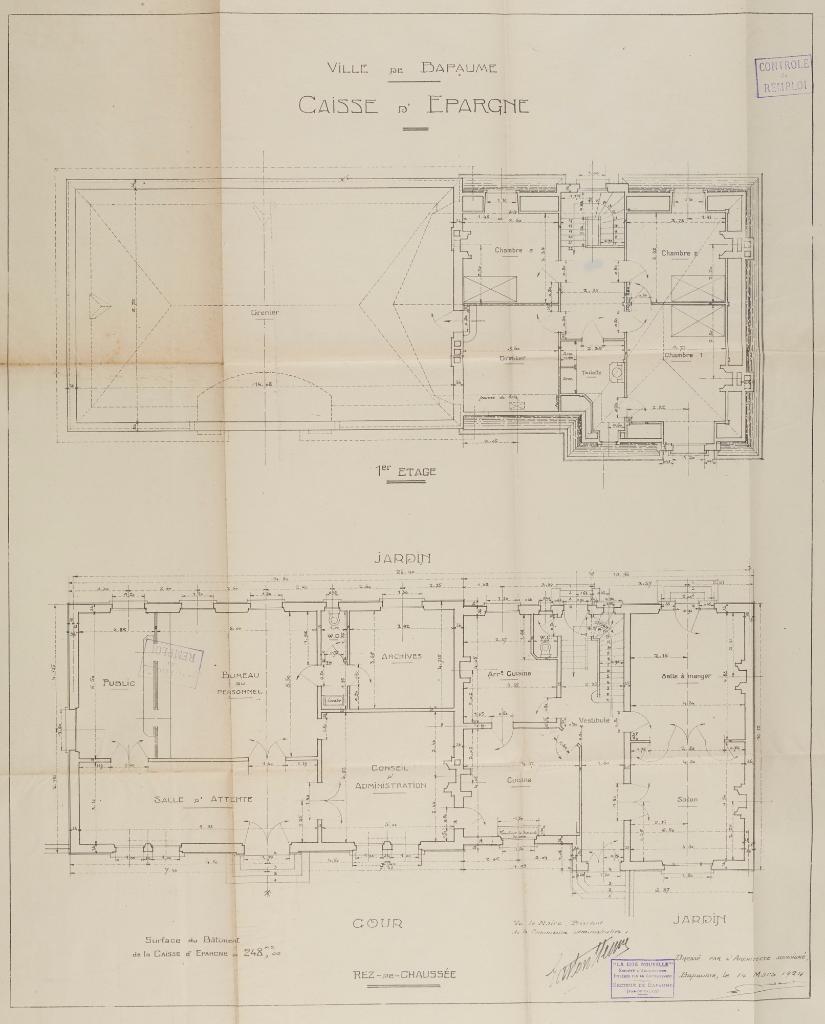

Le devis descriptif et les plans conservés aux archives du Pas de Calais donnent de nombreuses informations sur le projet. La partie "banque" doit comprendre au rez-de-chaussée, une salle d'attente, une salle du public, une salle pour le conseil d'administration, des bureaux, ainsi que des archives et un grenier à l'étage. Dans le logement du directeur, situé dans le même bâtiment, on trouve au rez-de-chaussée un vestibule qui distribue à gauche la cuisine et l'arrière cuisine, et à droite la salle à manger et le salon, ainsi que des "water-closet". L'étage ne compte que trois chambres et un cabinet de toilette. On y accède par un escalier "à limon à la française" situé au fond du couloir.

Le logement du concierge est un bâtiment indépendant de la banque. Il abrite en rez-de-chaussée surélevé la loge et une cuisine, et à l'étage seulement deux chambres. Il est couvert par une "demi-toiture" à longs pans brisés avec croupe brisée.

A l'origine, la banque est séparée de la rue par un mur bahut portant une grille à barreaux droits percé, dans l'axe de la porte principale de la banque, d'un portail à deux vantaux permettant d'accéder à la cour qui précède le bâtiment, pavée "en carreaux de Boulogne".

Les matériaux préconisés dans le devis descriptif

L'architecte détaille les matériaux qu'il souhaite utiliser, en particulier les différents types de pierre calcaire à mettre en œuvre sur la façade : pierre de Villebois de teinte grise pour les soubassements, les seuils et marches de la façade principale ; Chassignelles blanc pour les entablements, fronton, pilastres ; Méry jaune pour les chaînes d'angle, piédroits et voussures. Il est précisé que toutes ces pierres doivent être neuves... Entre les pierres, l'architecte utilise un remplissage en briques, matériaux également utilisé (mais cette fois-ci en exclusivité) pour le logement du concierge.

Les murs intérieurs, en carreaux de plâtre, sont peints "à l'huile deux couches" (vestibule, cuisine, cage d'escalier de l'habitation, salle d'attente, bureaux et salle d'archives de la banque, cuisine du concierge), ou recouverts de "papier de tenture avec bordure assortie" au-dessus des soubassements peints en faux lambris (salon et salle à manger de l'habitation, salle du conseil de la banque) ou pour la totalité du mur (chambres de l'habitation et loge du concierge). Les plafonds sont enduits en plâtre puis "peints à la colle deux couches". Assez classiquement, les escaliers sont en chêne de même que les huisseries extérieures, tandis que celles intérieures, les planchers et la charpente sont en sapin. La couverture est en ardoise d'Angers "n°15, posée par pureaux de 0,10 de hauteur, avec crochet en fer".

Certains détails de la construction sont d'autant plus intéressants à connaitre qu'ils ne sont pas visibles. Ainsi en est-il des fondations de l'édifice, constituées de piles en béton d'une profondeur d'environ 10 mètres, sur lesquelles un croisillon de poutres, également en béton, sert de support aux murs porteurs.

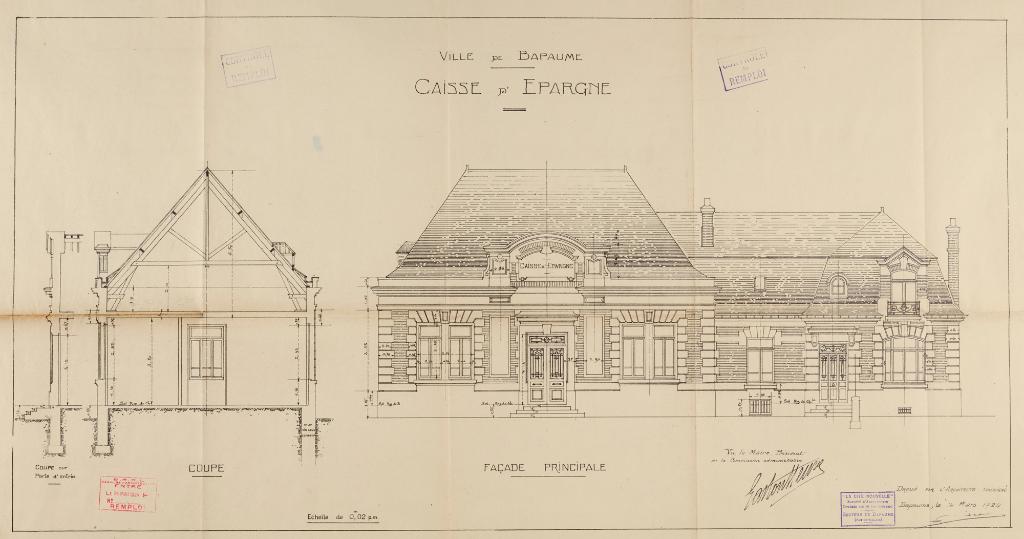

Le projet de l’architecte - les élévations

Le bâtiment est d'un seul niveau. La façade présente un léger avant-corps à son extrémité droite. La pierre est omniprésente, la brique n'intervenant qu'en remplissage, en particulier dans la partie gauche de l'édifice. La partie droite est organisée symétriquement par rapport à un axe central constitué par la porte et le fronton cintré à ressauts qui la couronne. Elle est couverte par une toiture à long pan s'achevant par une croupe. La partie gauche, où aucune symétrie n'est visible, porte un étage de combles en surcroît couvert par une toiture à longs pans brisés s'achevant par un coyau, interrompue par une lucarne-pignon rentrante. Ainsi, les différences d'aspect entre les deux parties du bâtiment rendent lisibles les deux fonctions qu'il abrite : banque à gauche, habitation à droite.

Il n'y a pas de décors portés. Seuls les jeux avec des éléments d'architecture apportent de la variété à la façade : tables entourant la porte d'entrée, corniche et fronton pour la banque, et traitement de la travée droite de l'habitation, avec la juxtaposition de la baie en arc surbaisse et de la lucarne.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle , daté par travaux historiques , (détruit)

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par source

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par source , (détruit)

-

Dates

- 1924, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

L'hôtel s'élève au même emplacement que le précédent. Il respecte l'alignement avec les autres constructions demandé dans le plan d'alignement. Il est donc en retrait par rapport à la rue, dont il est séparé par un muret. Le pavillon du gardien, indépendant du bâtiment de la banque, est quant à lui perpendiculaire à la rue.

Le pavillon du concierge se situe à gauche de la banque, dont il est séparé par un petit jardin. Il est jointif avec les maisons du rang qui constituent l'essentiel des habitations de ce côté la rue et respecte leur alignement. Mais, contrairement à elles, il présente sur rue son mur pignon.

Le bâtiment de la banque a été peu modifié. Seul le balcon qui qui fermait la lucarne pignon a disparu. Le mur bahut qui marque la séparation avec la rue a perdu ses grilles et la cour a été recouverte de macadam.

S’agissant d’une propriété privée, l’intérieur actuel de la banque et de la maison du concierge n’ont pas été étudiés. Il n’est donc pas possible de savoir si la construction s’est faite conformément aux plans de l’architecte, ni si cette dernière a été modifiée par la suite.

-

Murs

- calcaire pierre avec brique en remplissage

-

Toitsardoise

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît

-

Couvrements

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- toit à longs pans brisés croupe brisée

- toit à un pan croupe brisée

- toit à un pan pignon couvert

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

Le nouvel hôtel de la caisse d'épargne est plus modeste que le précédent. Il abrite toujours un logement pour le gardien, mais a perdu sa salle des fêtes. Mais, bien que le bâtiment soit beaucoup moins imposant, en particulier avec l’abandon du plan en U et la disparition des deux grosses ailes en retour vers la rue), il conserve un style classique « néo-Louis XIII » : association de la brique et de la pierre, qui prend une place prépondérante dans les chaînages d’angle et les entourages de baies, le soubassement et la corniche, les tables saillantes ; symétrie du bâtiment principal soulignée par le fronton en demi-lune… La présence de la pierre, signe de richesse, et le style classique sans ostentation choisi pour l'hôtel, apportent au bâtiment l'apparence de sérieux qui sied à une banque ! Rien ne se devine des structures en béton qui soutiennent l'édifice !

Le détail des matériaux de construction montre des utilisations différenciées en fonction des emplacements et des fonctions des bâtiments : pierre et briques de première qualité pour la façade avant de la banque, mais faux parement de pierre enduit béton pour celle arrière ! Et la maison du concierge est bâtie sans pierre. Son escalier est en sapin (et non en chêne comme dans le bâtiment de la banque et le logement du directeur) et le sol en "carreaux de Beauvais hexagone" et pas en "carreaux de grès bicolores"... Ainsi le devis montre que le prix du mètre carré est de 1 150 francs pour la banque, de 900 francs pour l'habitation du directeur mais seulement de 140 francs pour celle du concierge !

Il est intéressant de comparer cette banque avec le crédit du Nord place Sadi Carnot, également réalisée par Bidard (voir IA62005151). Bien que leur élévation soit très différente, on ne peut s'empêcher de souligner plusieurs points communs : l'association du bâtiment de la banque avec les logements de fonction du directeur et du concierge ; choix de matériaux identiques (pierre de taille, ardoise), mis en œuvre de manière similaire ; importance du fronton.

On trouve à Arras un exemple similaire de construction de bains-douches à côté de la Caisse d’Épargne et à son initiative.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R9/94. Dommages de guerre. Secteur de Bapaume. Dossier 1396. Hôtel de la Caisse d'épargne : devis descriptif, budget prévisionnel et échéancier des paiements, plans, coupes, élévations

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Ville de Bapaume - Caisse d’Épargne - Plan d'ensemble - Signé et daté par Eugène Bidard, Architecte, et Gaston Stenne, maire, le 14 mars 1924.

- Ville de Bapaume - Caisse d’Épargne : plan des caves ; coupe sur la cuisine. Signé et daté par Eugène Bidard, Architecte, et Gaston Stenne, maire, le 14 mars 1924.

- Ville de Bapaume - Caisse d’Épargne : plans du rez-de-chaussée et du premier étage. Signé et daté par Eugène Bidard, Architecte, et Gaston Stenne, maire, le 14 mars 1924.

- Ville de Bapaume - Caisse d’Épargne : façade principale ; coupe ; profil de la porte d'entrée. Signé et daté par Eugène Bidard, Architecte, et Gaston Stenne, maire, le 14 mars 1924.

- Ville de Bapaume - Caisse d’Épargne : façade postérieure , façade latérale ; coupe ; profil de la façade. Signé et daté par Eugène Bidard, Architecte, et Gaston Stenne, maire, le 14 mars 1924.

- Ville de Bapaume - Caisse d’Épargne - Pavillon du gardien : plans de la cave, du rez-de-chaussée et du premier étage. Signé et daté par Eugène Bidard, Architecte, et Gaston Stenne, maire, le 14 mars 1924.

- Ville de Bapaume - Caisse d’Épargne - Pavillon du gardien : façade principale ; façade sur rue ; coupe sur la loge ; coupe sur la cuisine. Signé et daté par Eugène Bidard, Architecte, et Gaston Stenne, maire, le 14 mars 1924.

Dossier 1396. Hôtel de la Caisse d'épargne : devis descriptif, budget prévisionnel et échéancier des paiements, plans, coupes, élévations

Bibliographie

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

P. 186 -

ROUSSEL, Olivier. Mémoire en images : Bapaume et son canton. Saint-Cyr-sur Loire : Éditions Alan Sutton 2005.

p. 41 -

Archéo - bulletin de la société archéologique et historique de Bapaume et sa région. n° 78, octobre 2005

P. 7, n°48, janvier 1988 ; p. 11, n°77, juin 2005.

Documents figurés

-

Bapaume - la Caisse d'Epargne. J. Eloy, imprimeur - éditeur, Arras. Carte postale, vers 1910 (coll.part.). Façade sur la rue de la république.

-

Bapaume - Faubourg de Cambrai. C.S Editeur, Lille. Carte postale, vers 1910 (coll. part.). La Caisse d'épargne est au premier plan à droite.

-

503 - Les ruines de la Grande Guerre : Bapaume, la Caisse d'Epargne. Great War Ruins : Bapaume, the Savings-Bank. Carte postale, vers 1919 (coll.part.).

-

Bapaume - Caisse d'Epargne. Editions Coquerez-Dessailly. Carte postale, vers 1930 (coll.part.). Façade principale et mur-bahut sur la rue de la république.

-

1. Bapaume (P.d.C.) - La caisse d'épargne - E.C.. Carte postale, vers 1925 (coll. part.). Façade principale de la Caisse d'Epargne et pavillon du gardien au second plan.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.