Photographe au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Nord-Pas-de-Calais puis Hauts-de-France.

- inventaire topographique, canton de Noyon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Pays Noyonnais - Noyon

-

Commune

Noyon

-

Adresse

place de l' Hôtel-de-Ville

-

Dénominationsfontaine

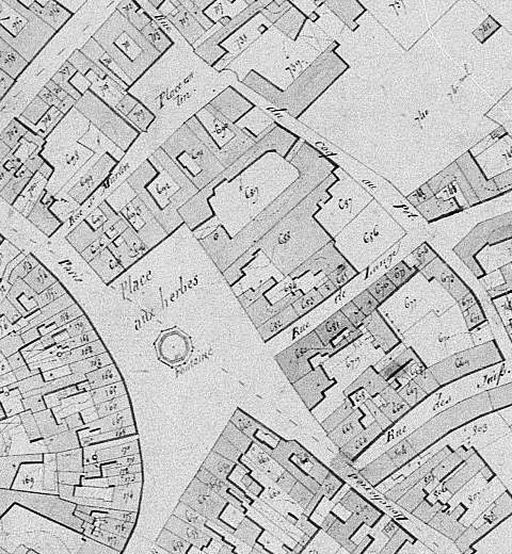

Depuis le Moyen Age, plusieurs fontaines se sont succédé sur cette place. La première d'entre elles, connue par les textes, est réalisée très précisément entre le mois de juin 1492 et la fin de l'année 1493 par Jean Tierselain, religieux du couvent des Célestins de Soissons. Transformée dès 1559, elle est reconstruite sous l'épiscopat d'Henri de Baradat (1626-1660). La fontaine se présente alors sous la forme d'un bassin hexagonal, ayant en son centre une colonne couverte d'un semis de fleurs de lis, supportant une vasque de cinq pieds et demi de diamètre, elle-même couronnée d'un obélisque de trois pieds et demi de hauteur.

En mars 1769, l'évêque de Noyon Charles de Broglie, de retour dans son évêché après une maladie, reçoit un accueil si chaleureux, qu'il décide d'offrir à la ville une nouvelle fontaine. Le travail est confié au sculpteur parisien François Masson, ou Le Masson, (1745-1807), élève de Coustou. Nicolas-Joachim Hebeau, fils d'un fondeur parisien, réalise les éléments de plomb et le maître maçon Eloy Hublat de Noyon, le montage de l'ensemble. Sans doute commencée en 1770, l'œuvre semble être achevée l'année suivante, faisant l'admiration du marquis de Marigny, surintendant des bâtiments du Roi.

Durant la période révolutionnaire, le décor héraldique et iconographie, qui évoque le mariage de Louis XVI et de Marie Antoinette et l'alliance entre la France et l'Autriche, fut brisé et les dédicaces primitives remplacés par la Constitution et la Déclaration des droits le l´homme et du citoyen.

Restaurée par Zacharie Rendu à la fin du 19e siècle, elle est relativement épargnée durant la Première Guerre mondiale, mais privée des quatre figures en plomb, de sept pieds de haut, qui occupaient les angles du piédestal.

Malgré son classement au titre des Monuments historiques, en 1924, la restauration de la fontaine n'est réalisée que très tardivement, après la Seconde Guerre mondiale, entre 1967 et 1979. A cette occasion, de nouvelles inscriptions ont pris place sur le socle.

La première fontaine construite à cet emplacement est réalisée, entre le mois de juin 1492 et la fin de l'année 1493, par Jean Tierselain, religieux du couvent des Célestins de Soissons. Dès 1559, elle subit d'importantes transformations, avant d'être reconstruite sous l'épiscopat d´Henri de Baradat (1626-1660). La fontaine se présentait alors sous la forme d'un bassin hexagonal, ayant en son centre une colonne couverte d'un semis de fleurs de lis, supportant une vasque de cinq pieds et demi de diamètre, elle-même couronnée d'un obélisque de trois pieds et demi de hauteur. La fontaine actuelle est construite, à l'initiative de Charles de Broglie évêque de Noyon, par le sculpteur parisien François Masson, le fondeur Nicolas Joachim Hebeau et Eloy Hublat, maître maçon à Noyon, Commencée en 1770, elle est achevée en 1771, lors de la visite du marquis de Marigny, surintendant des bâtiments du Roi. Sur la face principale, on lisait, sous les armes de l´évêque Charles de Broglie, une inscription commémorative évoquant le mariage du Dauphin, futur Louis XVI, et de Marie-Antoinette d'Autriche : "Ludovico XV Regiisque Sponsis Ludovico Augusto, Delphino el Mariae Antoniae, Josephae Archlduciessae et Austriacorum, prisca aemulatione in amicitiam versa Episcopus et Civis Noviemensis votum nuptiale nuncupant MDCCLXX". Au revers, les armes de Noyon et une inscription rappelaient la fidélité de la ville à la dynastie capétienne : "Perennitati Domus Augustae Capetiorum ab annis DCCLXXXIV regnantis, civitatis Noviomen quae prima omnium se Hugoni Capeto dedidit : avitae ac perpetuae erga regem fidei monumentum posuit, favente D.D. Carolo de Broglie, episcopo, comite Noviomensi et Pari Franciae : aedilibus urbis Bl. Tondu, J.C.F. d´Artois d´Olezi, P. Caillet, C. Reneufve". Le décor a été partiellement détruit à l'époque révolutionnaire. L'édicule a été reconstruit à la fin du 19e siècle par Zacharie Rendu, puis restauré, en 1979, après les mutilations subies pendant la Première Guerre mondiale.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 15e siècle, 3e quart 16e siècle, milieu 17e siècle , (détruit)

- Principale : 3e quart 18e siècle, 4e quart 19e siècle, 4e quart 20e siècle

-

Dates

- 1769, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : sculpteur attribution par travaux historiques

-

Auteur :

Hebeau Nicolas Joachimsculpteur attribution par travaux historiquesHebeau Nicolas JoachimCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : maître maçon attribution par travaux historiques

- Auteur : sculpteur attribution par travaux historiques

La fontaine se compose d'un bassin de forme octogonale, au centre duquel est disposé un piédestal à angle abattu orné de quatre statues en plomb supportant un obélisque et des statues en pierre calcaire. Inscription : En cette ville, Chilpéric II inhumé l'an 721, Charlemagne sacré 768, Hugues Capet couronné roi 987 / Cette fontaine, érigée en 1493, restaurée en 1770, durement éprouvée pendant la guerre de 1914-1918, fut à nouveau restaurée et achevée en 1979.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- les vertus cardinales

- scène profane

- armoiries

-

Précision représentations

Armes de l'évêque Charles de Broglie et armes de la ville de Noyon. Le décor héraldique et iconographie évoque le mariage de Louis XVI et de Marie Antoinette et l'alliance entre la France et l'Autriche. Les statues ornant les angles du piédestal représentent les vertus cardinales : Force, Justice, Tempérance et Prudence.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1924/11/02

-

Référence MH

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère des finances

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

BM Compiègne. Fonds Léré (bibliothèque Saint-Corneille).

vol. 58.

Bibliographie

-

CYZANCOURT. L'organisation administrative de Noyon. Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1856.

p. 166-171. -

MAZIERE, Léon. L'organisation administrative de Noyon. Comité archéol. et hist. Noyon : comptes rendus et mémoires lus aux séances, 1894.

tome XI, p. 391-396. -

INVENTAIRE GENERAL Région Picardie. La ville de Noyon. Dir. Martine Plouvier. (Cahiers de l'inventaire ; 10). Catalogue de l'exposition : "Noyon, mille ans d'art et d'architecture", Musée du Noyonnais, 20 juin-5 octobre 1987. Amiens : AGIR-Pic, 1987.

p. 241-242.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022. Responsable de service région Picardie puis Hauts-de-France jusqu'en 2022.

Fait partie de

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022. Responsable de service région Picardie puis Hauts-de-France jusqu'en 2022.