Photographe au Service régional de l'Inventaire des Hauts-de-France (2023).

- enquête thématique régionale, édifices civils et édilitaires d'Amiens des 19e et 20e siècles

- inventaire topographique, Amiens métropole

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Amiens Métropole - Amiens

-

Commune

Amiens

-

Adresse

54 rue des Jacobins

-

Cadastre

1989

AM

5

-

Dénominationshôtel, couvent, gendarmerie

-

Appellationscaserne des Jacobins

-

Parties constituantes non étudiéescour, cloître

L'hôtel de la gendarmerie est installé dans une partie de l'ancien couvent d'ursulines, dont il subsiste encore à l'époque, la chapelle et le cloître (cadastre de 1852). La chapelle sera démolie pour permettre la construction d'un nouveau bâtiment (sur rue), réalisée de 1855 à 1857 sur les plans de l'architecte Jean Herbault. Le bas-relief du fronton surmontant le portail principal est l'œuvre du sculpteur amiénois Louis Duthoit.

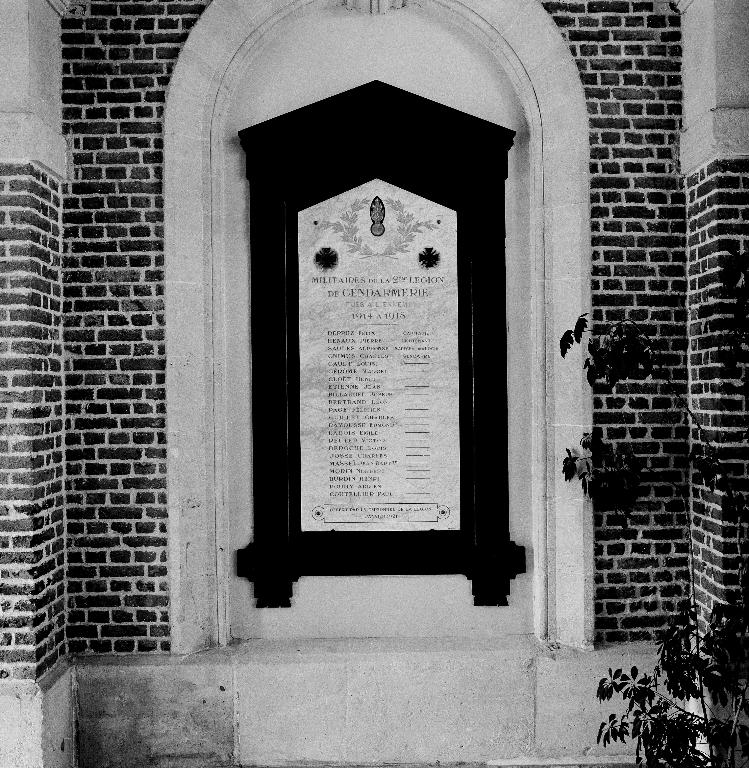

L'édifice a été sérieusement endommagé lors des bombardements de la première guerre mondiale, en juin 1918. En 1990, des travaux de réhabilitation ont été entrepris par le génie militaire afin d'adapter ces constructions aux nécessités d'une gendarmerie moderne. Le cloître du 17e siècle a subi une restauration complète.

Documents figurés :

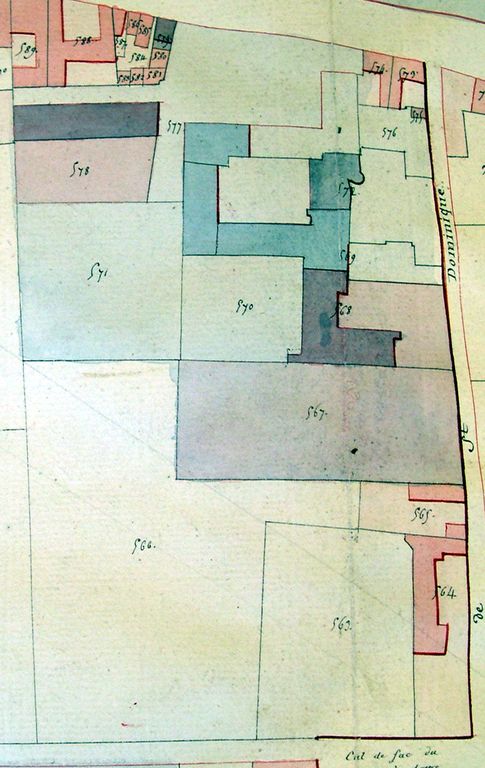

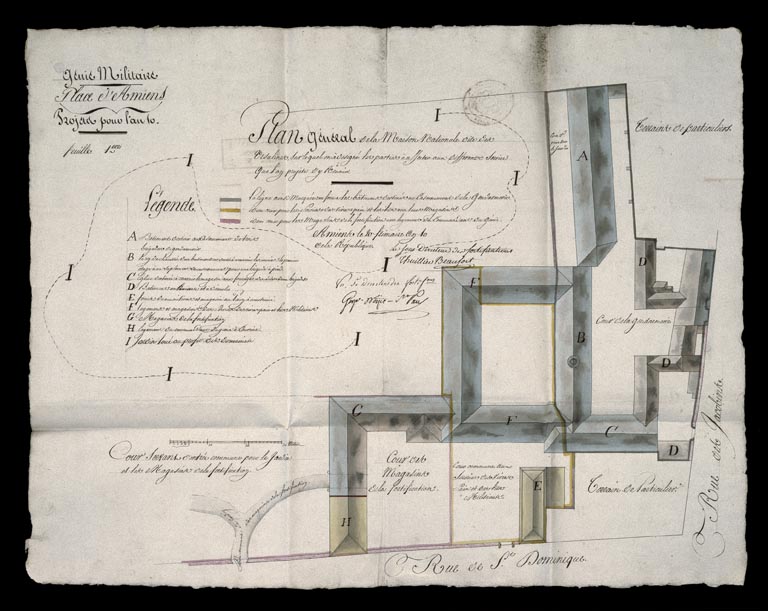

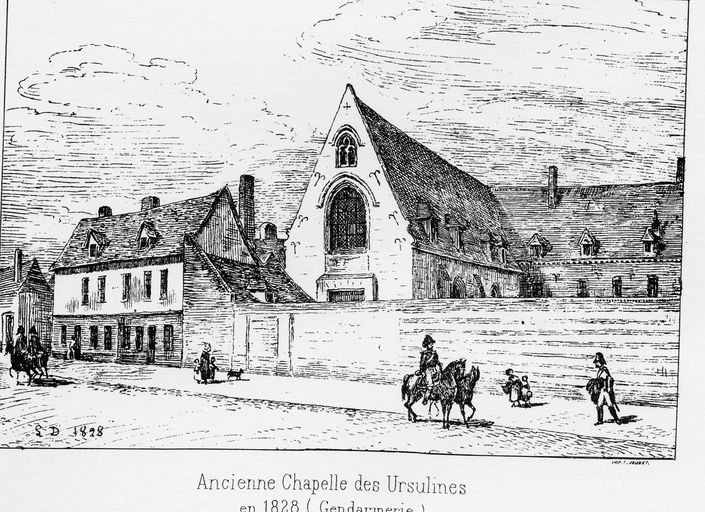

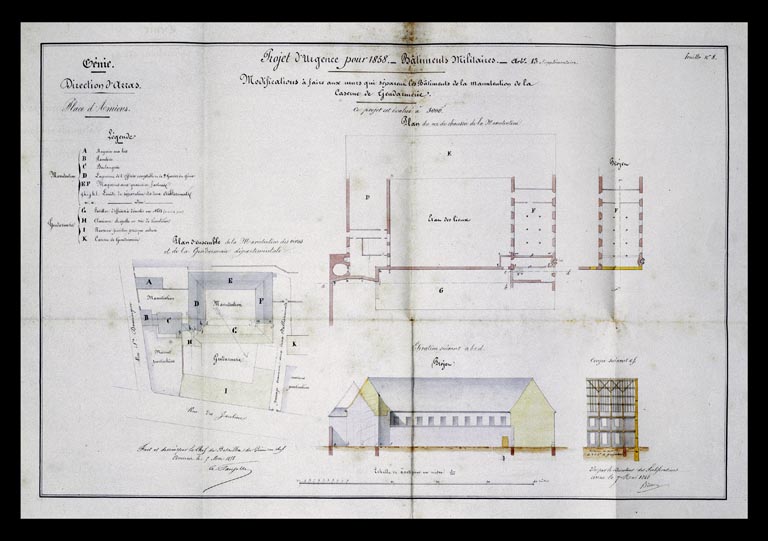

Le plan dressé en l'an 10 (ill.), en vue de l'appropriation de l'ancien couvent à usage de gendarmerie et de manutention militaire, donne une représentation précise des différents bâtiments. Le dessin de Louis Duthoit (ill.), daté de 1828, figure la chapelle construite en retrait de la voie et un ancien portail lui donnant initialement accès. Les bâtiments conventuels sont implantés perpendiculairement en retrait de la cour close de murs. Le cadastre napoléonien (ill.) donne une représentation des terrains des ursulines en 1851. La partie sud est appropriée à la voie publique, divisée en deux propriétés, au nord les bâtiments de l'ancien couvent occupés par la gendarmerie, au sud, le nouveau couvent des ursulines. De l'ancien couvent subsistent les bâtiments conventuels et le cloître et la chapelle au nord-est de la parcelle, implantés en retrait d'une cour antérieure. A l'ouest, apparaît un bâtiment de plan allongé. Le nouveau couvent se compose de bâtiment disposés en U délimitant une cour antérieure, au nord, d'une chapelle alignée sur la rue au sud, reliés par des bâtiments également construits en retrait d'une cour est. Les jardins s'étendent à l'ouest. Le plan de 1858 (ill.) signale les travaux en cours : démolition de la chapelle (H) et construction du nouveau bâtiment sur la rue (I), pavillon à démolir (G), au nord du cloître.

Sources :

Les sources conservées à la bibliothèque municipale (série BB) indiquent qu'en 1775, les religieuses se plaignent de la proximité d'un marché au charbon qui présente un grand inconvénient "pour leur église que l'on regarde comme la plus belle et comme la mieux et la plus décorée de toutes celles de la ville et du diocèse".

Travaux historiques :

Selon H. Dusevel (1825), l'ancien monastère des Ursulines est l'un des plus beaux de France ; la chapelle est commencée sous l'épiscopat de Lefebvre de Caumartin. Après la Révolution, le couvent devient maison d'arrêt, puis hôpital ambulant et magasin dépendant de la caserne de gendarmerie. Les terrains sont partiellement rachetés par les Ursulines, en 1817.

Selon A. Goze (1854), les Ursulines s'installent à Amiens, dans la chapelle de Saint-Valery, rue Saint-Denis, en 1614 et font l'acquisition de l'hôtel de Crèvecoeur (ancien hôtel du Battoir attesté en 1307), en 1619. En 1625, elles sont autorisées à ouvrir une carrière, près du faubourg de Beauvais, pour l'extraction des matériaux nécessaires à l'agrandissement de leur monastère. Après la Révolution on y établit une gendarmerie et une manutention militaire. Les bâtiments conventuels et le cloître subsistent partiellement au milieu du 19e siècle. Comparables à ceux du collège ce sont des constructions en briques et pierres avec corniche à modillon. En 1817, les religieuses rachètent une partie de leur couvent et y élèvent, deux ans plus tard, un vaste bâtiment suivant un alignement défectueux et une chapelle, très ornée à l'intérieur. L'hôtel de la gendarmerie a été réédifié en 1855 sur les plans de l'architecte départemental Herbault.

H. Calland (1869 ca.) signale l'installation de la gendarmerie dans l'une des dépendances de l'ancien couvent d'Ursulines, en 1806 ; elle est agrandie sur les plans de l'architecte Herbault.

Selon le Dictionnaire historique et archéologique de Picardie (1909), les Ursulines, dites Filles de la Vierge, sont autorisées à fonder leur couvent en 1614. Elles font l'acquisition de l'hôtel de Crèvecoeur. L'évêque Lefebvre de Caumartin assiste à la cérémonie de la pose de la première pierre de la chapelle, en 1624. Madeleine Varin, fille du peintre Quentin Varin, introduit le goût des arts dans le couvent où se fabriquent des broderies à l'aiguille en fil d'or et d'argent, en soie et en laine.

Selon P. Roy (1983), les ursulines sont autorisées à s'établir à Amiens en 1614 et à construire un couvent, l'année suivante. Logées dans une maison de la rue Neuve-Saint-Denis (actuelle rue Amiral-Courbet), elles font l'acquisition de l'hôtel de Crèvecoeur, ancien manoir du Batoir, appartenant aux seigneurs de Thoix, en 1619. La cérémonie de la pose de la première pierre de la chapelle a lieu en 1624. Le cloître est construit en 1625. Une partie des bâtiments conventuels ont été construits en 1667 (Caron). En 1789, il y avait 47 religieuses de chœur et 7 converses. L'ancien manoir du Batoir est attesté en 1394, date à laquelle il est vendu au chanoine de Saint-Martin-aux-Jumeaux. La propriété comprenait alors une vigne, manoir, celliers, masure, communs. Le logis est divisé en plusieurs logements en 1518 et, l'année suivante, les religieux sont autorisés à construire autant de maisons que bon leur semblera sur une longueur de 120 pieds, sur le tènement du Batoir. L'hôtel devient la résidence de M. de Crèvecoeur, entre 1573 et 1577.

Deux dates sont portées sur les pavillons est et ouest : 1855 et 1856.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 17e siècle , (détruit)

- Principale : 3e quart 17e siècle, 3e quart 19e siècle

-

Dates

- 1624, daté par travaux historiques

- 1667, daté par travaux historiques

- 1855, porte la date

- 1856, porte la date

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Herbault Jeanarchitecte attribution par sourceHerbault JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte né en 1807 à Paris, qui arrive à Amiens avec ses parents en 1833. Il s'installe comme architecte en 1841 au 2, rue Napoléon (actuelle rue Lamarck) à Amiens. établi à Amiens en 1841. Ses débuts sont marqués par le chantier de restauration de la cathédrale d'Amiens, où, entre 1834 et 1844, il collabore avec l'architecte départemental Auguste Cheussey.

Ami de la famille Duthoit, qui collabore étroitement à son chef d'oeuvre : la Visitation de Boulogne-sur-Mer, détruite pendant la dernière guerre. Il est également l'auteur du monastère de la Visitation d'Orléans (1840-1850). ainsi que des hospices (1849-1858), du château de Regnière-Ecluse, de l'hôtel de Franqueville ou celui de Forceville ainsi que de la gendarmerie d’Amiens.

-

Auteur :

Duthoit Louis , dit(e) dit Duthoit filssculpteur attribution par sourceDuthoit LouisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Sculpteur. Fils de Louis Joseph Duthoit.

-

Auteur :

L'actuelle gendarmerie est formée d'un bâtiment de plan en U délimitant un cloître, dont les arcades des quatre côtés subsistent, au sud de la cour. Ce bâtiment construit en briques et couvert d'ardoises est prolongé à l'ouest par plusieurs bâtiments (20e siècle) reliés entre eux et délimitant une second cour au sud. Au nord, la parcelle est fermée par un bâtiment de plan allongé formant initialement corps de passage (fig. 12). Plusieurs inscriptions sont visibles sur la travée axiale du corps central (GENDARMERIE NATIONALE) et sur les deux pavillons (ANNO MDCCCLVI à l'est et ANNO MDCCCLV à l'ouest). Les portes du pavillon est et du corps central ont été supprimées.

Cet édifice présente une façade en brique et pierre avec chaîne d'angle en pierre. Le gros-oeuvre est essentiellement en brique tandis que les éléments de décoration (pilastres, encadrements des baies, bandeaux et soubassement) sont en pierre. L'ancien porche d'entrée cintré en pierre est surmonté d'un balcon avec balustrade en ferronnerie ouvragée.

-

Murs

- brique

- calcaire pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Étagesrez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit en pavillon

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- ferronnerie

- sculpture

-

Représentations

- pilastre

- fleur

-

Précision représentations

Pilastres cannelés à chapiteaux feuillagés et fleurs.

-

Statut de la propriétépropriété publique

Ce dossier établi par Nathalie Mette en 1997 lors d'une enquête thématique sur les édifices civils et édilitaires d'Amiens a été mis à jour et enrichi par Isabelle Barbedor en 2002 dans le cadre de l'inventaire topographique d'Amiens métropole.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère des finances

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

BM Amiens. Série BB ; BB119. Administration communale.

14 septembre 1775.

Bibliographie

-

CALLAND, H. Guide de l'étranger à Amiens. Description de ses monuments anciens et modernes suivie d'une biographie des hommes remarquables qui sont nés dans cette ville, augmenté par A. Dubois. Amiens : typographie Lambert-Caron.

p. 82. -

CALONNE, A. de. Histoire de la ville d'Amiens au XIXe siècle. Bruxelles : éditions culture et civilisation, [1906] réed. 1976.

p. 115. -

DUSEVEL, H., MACHART, R. Notice sur la ville d'Amiens ou description sommaire des rues, places, édifices et monumens les plus remarquables de cette ville ..., par MM. H. D*** et R. M***. Amiens : Allo-Poiré libraire, 1825.

p. 40-41. -

DUTHOIT, Aimé et Louis. Le vieil Amiens. Amiens : typographie et lithographie T. Jeunet, 1874 ; rééd. Amiens : CRDP, 1978.

p. X. -

GOZE, Antoine. Histoire des rues d'Amiens. Amiens : Alfred Caron imprimeur éditeur, 1854-1861.

tome 4, p. 66-70. -

ROY, Paule. Chronique des rues d'Amiens. Amiens : CRDP, 1983.

tome 7, p. 33-34, 36. -

SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE. Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie. Tome I : Arrondissement d'Amiens, cantons d'Amiens, Boves et Conty. Amiens : Société des antiquaires de Picardie, 1919. Réed. Bruxelles : Editions culture et civilisation, 1979.

p. 8.

Documents figurés

-

Plan général de la maison nationale dite des Ursulines sur lequel on a désigné les parties à affecter aux différents services que l'on se propose d'y réunir, dessin, 20 frimaire an 10 (Service historique de la Défense, Vincennes ; Art. 8, Sect. 1, carton 2).

-

Amiens. Plan cadastral. Section NN, dessin, Grevin géomètre, 1813 (AD Somme ; 3 P 1162).

-

Ancienne chapelle des Ursulines, dessin, 1828. In : DUTHOIT, Aimé et Louis. Le Vieil Amiens, 1874.

4e série, pl. 8. -

AD Somme : 3P1527/5

Amiens. Plan cadastral, section 1 dite de la ville intra-muros (sud), cinquième feuille, parcelles 78-81, 1851. Dessin par Desroches, géomètre. [en ligne] (AD Somme. Série P ; 3P1527/5).

-

Projet d'urgence pour 1858. Bâtiments militaires. Modifications à faire aux murs qui séparent les bâtiments de la manutention de la caserne de gendarmerie, 5 mai 1858 (Service historique de la Défense, Vincennes ; Art. 8, Sect. 1, carton 7).

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022. Responsable de service région Picardie puis Hauts-de-France jusqu'en 2022.

Ancien couvent d'Augustins puis usine textile, dite manufacture Gensse-Duminy (détruit)

Lieu-dit : Ville Haute

Adresse : rue des, Augustins, ancienne rue des Fossés

Nouveau couvent d'ursulines, dites Filles de la Vierge, devenu école et collège Sainte-Clotilde

Adresse : 54 rue des, Jacobins, rue Emile-Zola

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022. Responsable de service région Picardie puis Hauts-de-France jusqu'en 2022.