Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

36 place Faidherbe

-

Cadastre

2017

000 AB 01

92

-

Dénominationshôtel de ville

Le bâtiment avant la Première guerre mondiale

Le premier hôtel de ville date de la fin du 12e siècle, moment où la ville obtient sa charte de franchise et se dote d’un conseil communal. Le beffroi, symbole des libertés communales, est un bâtiment différent de celui où se réunit l'échevinage. Ils sont cependant construits côté à côte sur la place principale de la ville. En 1374, l’hôtel de ville est agrandi d’un balcon qui surplombe la place. C'est une bretèche, espace situé à l'extrémité de la salle du conseil d'où étaient annoncées les décision importantes, qui est présente sur de nombreux édifices civils des anciens Pays-Bas. L'ensemble est détruit en 1537 car il menaçait ruine.

Il faut attendre presque trente ans pour qu'en 1583 les travaux de reconstruction du beffroi commencent sous la direction du maître maçon Jehan Danel. Il est désormais associé au bâtiment du conseil et à une halle commerçante. Mais les bâtiments ne conviennent pas au conseil qui les fait donc détruire. Les pierres servent à l’édification par Adrien Demailly d’un nouvel hôtel de ville… dont la solidité laisse à désirer et qui est donc détruit à son tour.

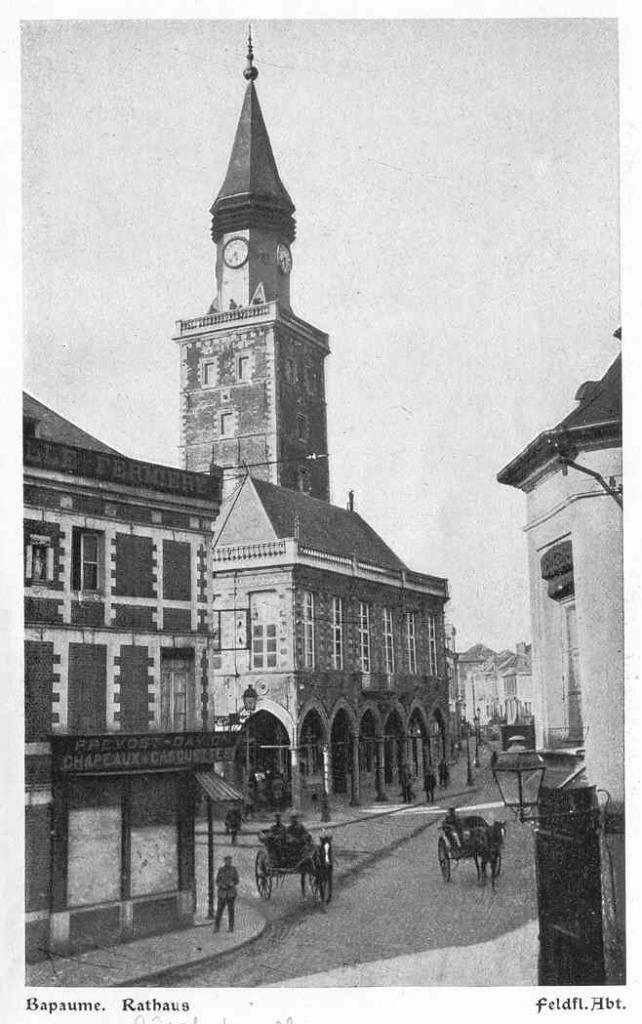

Le bâtiment définitif est édifié entre 1590 et 1610 sur l'emplacement du précédent, en bas de la Grand'Place (future place Faidherbe). Des cartes postales anciennes, ainsi qu'une description fournie par l'abbé Bédu dans son ouvrage, permettent de se faire une idée assez précise de ce bâtiment. Construit selon un plan carré, il compte deux niveaux et s'achève par une toiture à deux versants bordée par une balustrade en pierre. Une partie du rez-de-chaussée est constituée d'une colonnade à six travées, ouverte sur la place par des arcades en arc brisé. Cette partie du bâtiment déborde par rapport à l'alignement des maisons du reste de la place. Le second niveau est percé, sur les deux côtés visibles depuis la rue d'Arras et la place, par de grandes baies rectangulaires. Côté place, les deux baies centrales ouvrent sur un petit balcon résurgence de la bretèche. Le beffroi, grosse tour carrée surmontée d'une flèche octogonale située à l'arrière du bâtiment, n'est pas accessible depuis l'extérieur. Dégardin (1945) donne quelques indications sur les matériaux et les dimensions. Le bâtiment est construit en briques et pierres pour les arcades et les piédroits des baies et mesure environ 18 mètres de côtés. Le beffroi, également construit en briques et pierres pour les chaînes d'angles, mesure 4 mètres de côté pour une hauteur de 43 mètres. Les toitures sont en ardoises.

Sa forme carrée et son élévation à deux niveaux, la galerie couverte fermée par des arcades qui le ceinture, la toiture en retrait du droit du mur bordée par une balustrade le rapprochent fortement du bailliage d'Aire-sur-la Lys, également construit vers 1600. Il s'en différencie cependant par la présence du beffroi.

Éléments de contexte

L'hôtel de ville reste inchangé jusqu'à sa destruction pendant la Première Guerre mondiale. Pendant les premières années du conflit, il est relativement préservé et ne perd que la flèche du beffroi. Mais le 25 mars 1917 une bombe à retardement placée par les Allemands dans la cave de l’édifice provoque son effondrement.

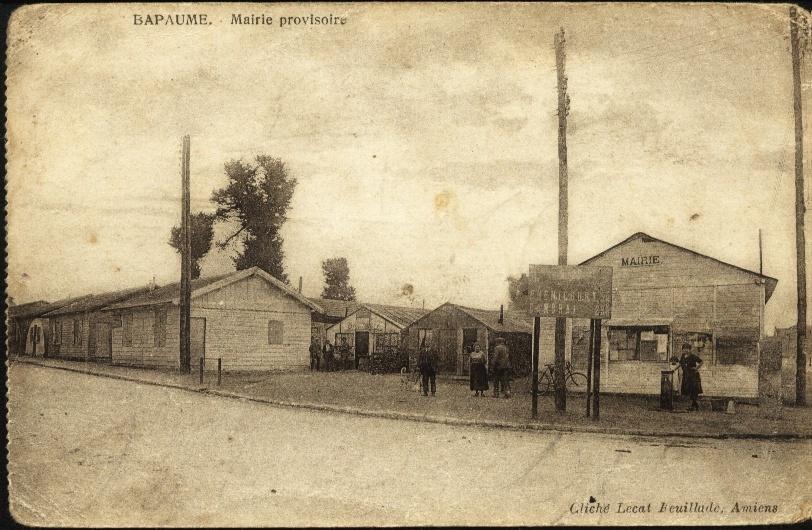

En attendant le nouvel hôtel de ville, des bureaux temporaires sont installés dans des baraquements sur "Les promenades" (actuelle avenue Abel-Guidet).

La chronologie du projet de reconstruction

Les premiers plans, dus à Eugène Bidard, l'architecte de la commune, sont validés par le Conseil Municipal en mars 1925, pour un budget prévisionnel de 1,154 millions de francs. Ils sont validés par la commission cantonale en janvier 1927. Mais ce projet donne lieu chez les habitants à de houleuses discussions entre les tenants d’une reconstruction à l’identique et ceux voulant un bâtiment plus moderne. Le choix final, dicté par des raisons économiques et le souhait de construire rapidement, est celui d'un hôtel de ville moderne, qui s’inspire largement de celui détruit mais sans en être la reconstitution.

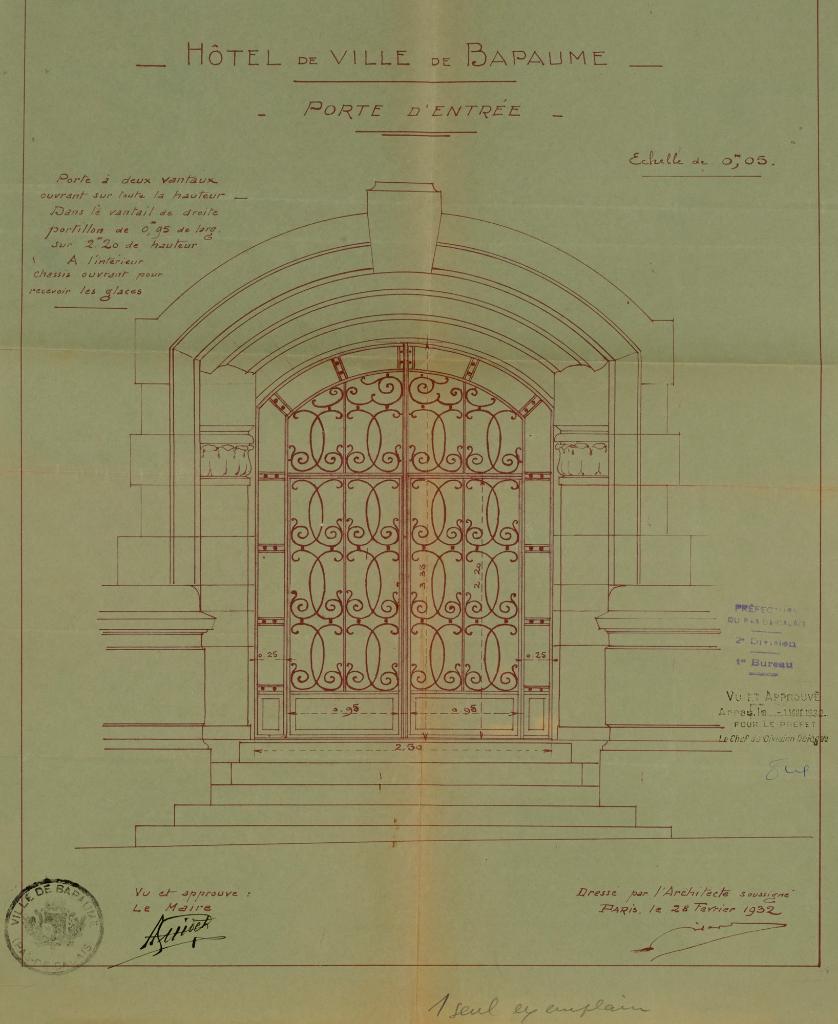

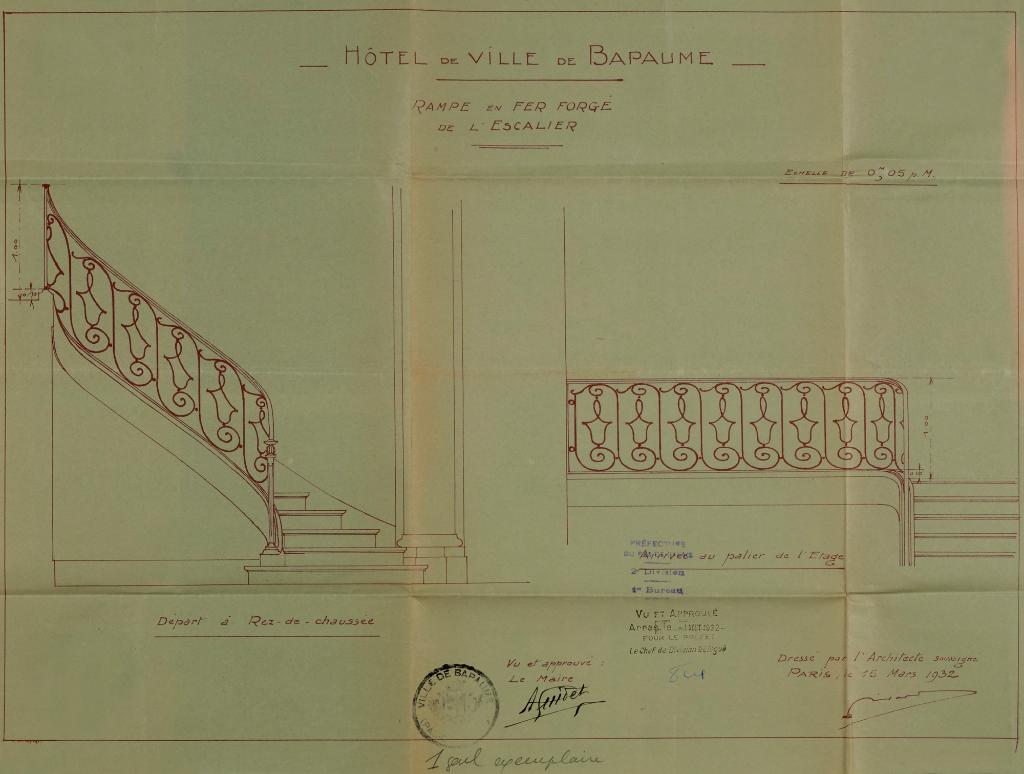

Mais ce temps de discussion, la nécessité d’exproprier les propriétaires des parcelles voisines du nouvel hôtel de ville, plus grand que le précédent pour abriter les services jusque là dispersés dans la ville, ainsi que la difficulté à obtenir des dommages de guerre à hauteur de ceux attendus (la commission propose 1 million, honoraires d'architectes compris) expliquent le temps nécessaire à la mise en route du chantier qui ne démarre effectivement qu'en 1930. Le coût important de la réparation des sapes faites par les Allemands fait finalement l'objet d'une subvention supplémentaire de 357 500 francs, venant s'ajouter aux dommages de guerre dédiés à la reconstruction de l'hôtel de ville proprement dit, de même que la reconstruction du carillon (mécanisme et cloches) bénéficie d'un dommage de guerre spécifique de 90 000 francs. Une fois commencés, les travaux se déroulent cependant rapidement puisque le gros-œuvre est achevé en août 1931. La porte d'entrée et la rampe d'escalier en ferronnerie, qui ont coûté 8 000 francs, sont posées en juin 1932. La réception définitive a lieu septembre 1932.

Le projet de l'architecte

Les AD du Pas-de- Calais ne conservent pas de devis descriptif relatif à l'hôtel de ville. Quelques informations sont cependant disponibles sur les plans de l'architecte qui ont eux été conservés (AD, 20610/10 et 20610/12) ainsi que dans un article de La construction moderne publié en 1939, soit quelques mois après l'achèvement des travaux de reconstruction de l'hôtel de ville. Il apporte des précisions sur les matériaux mis en œuvre ainsi que sur le mode de construction de l'immeuble. Les fondations sont sur des puits bétonnés de 15 mètres de profondeur, rendus nécessaires pour compenser le bouleversement du sol provoqué par les mines allemandes. Les têtes de puits sont réunies par des poutres en béton sur lesquelles sont édifiés les murs porteurs. C’est également ce matériau qui sert pour le grand escalier du hall (où il reçoit un parement de pierre), et pour le noyau de l’escalier et la charpente du beffroi laissés nus. Les maçonneries sont en brique "de la région cuite à four continu" avec parements en "briques de Douzies calibrées jointoyées au ciment". La pierre est utilisée pour le soubassement (calcaire d'Hydrequent) et pour les linteaux et chambranles des baies et la corniche (calcaires de Brauvilliers et de Saint Maximim). les sols du rez-de-chaussée sont en carrelage. Les menuiseries extérieures sont en chêne, de même que les parquets des salles de l'étage, et celles intérieures en sapin. Une attention particulière a été portée à la porte d'entrée et à la rampe de l'escalier d'honneur, toutes deux en fer forgé. La toiture est en ardoise d’Angers posée au crochet.

En plus de l’électricité et de l’eau courante, le bâtiment bénéficie du chauffage central.

Le beffroi fait 51 mètres de haut. Il abrite un carillon de vingt cloches, dont le poids total est de 1 350 kg. Il peut être actionné par un clavier électrique de type « piano » ou par un "clavier coup de poing" typique des Flandres. Il est construit par la maison Ungerer, une entreprise strasbourgeoise. Il remplace le premier carillon, installé en 1600.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1936, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte, architecte communal attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

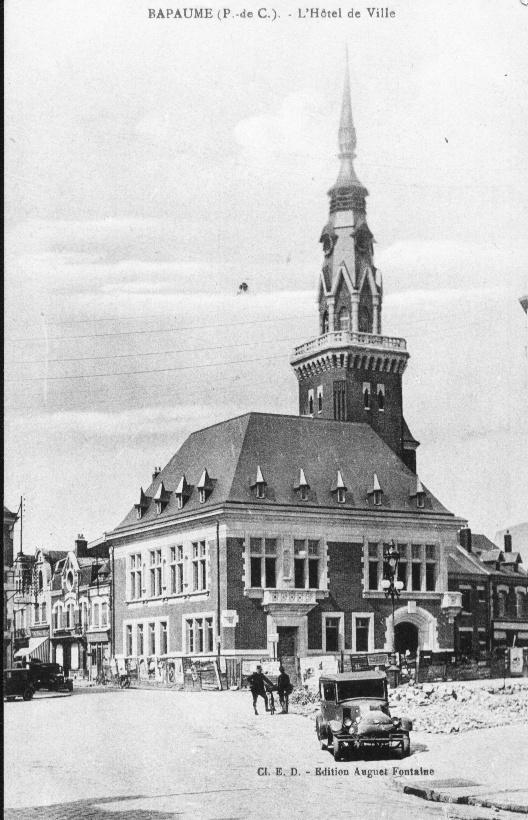

L'hôtel de ville est situé à l'extrémité de la place Faidherbe dont il occupe un angle. Il est constitué de deux parties mitoyennes : la mairie proprement dite et le logement du gardien, en léger retrait par rapport au corps de bâtiment principal et présentant une élévation moins importante. La partie de bâtiment abritant la mairie est en léger débord par rapport à l'alignement des maisons de la rue d'Arras comme de la place Faidherbe. Mairie et logement du gardien sont mitoyens avec les maisons de la rue d'Arras et de la place Faidherbe.

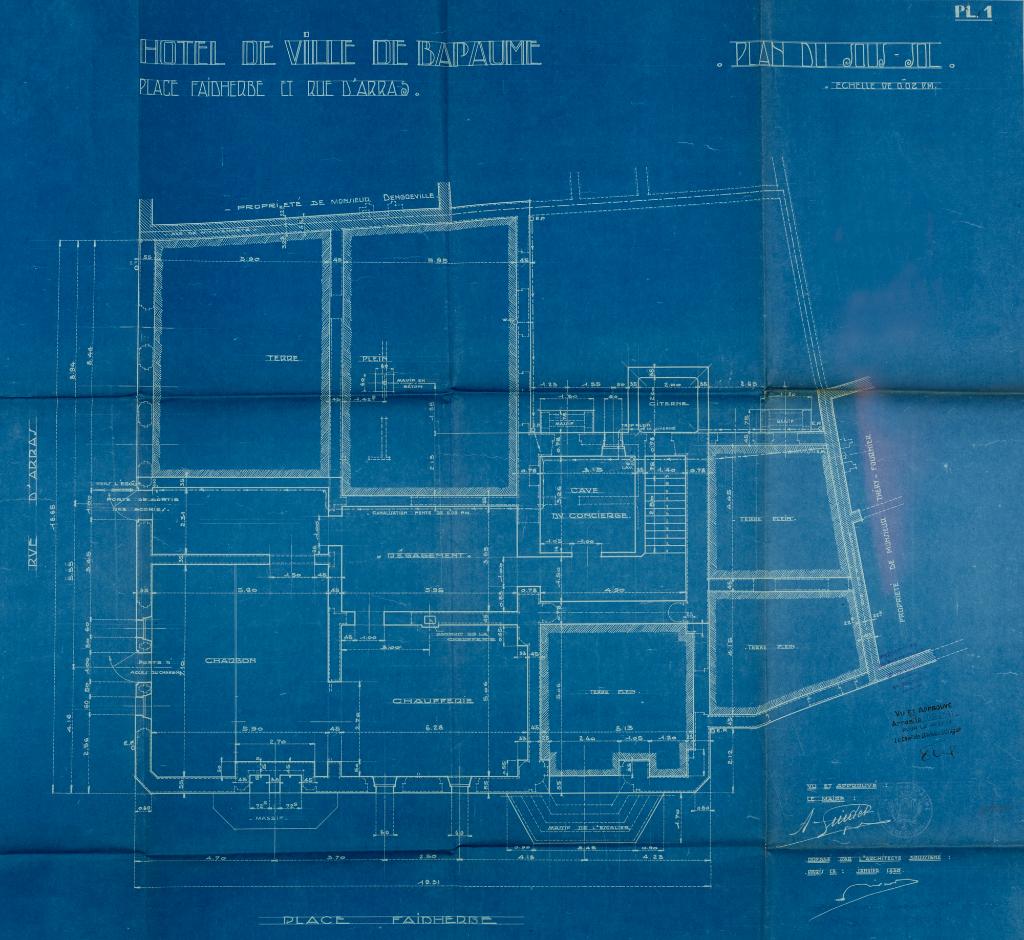

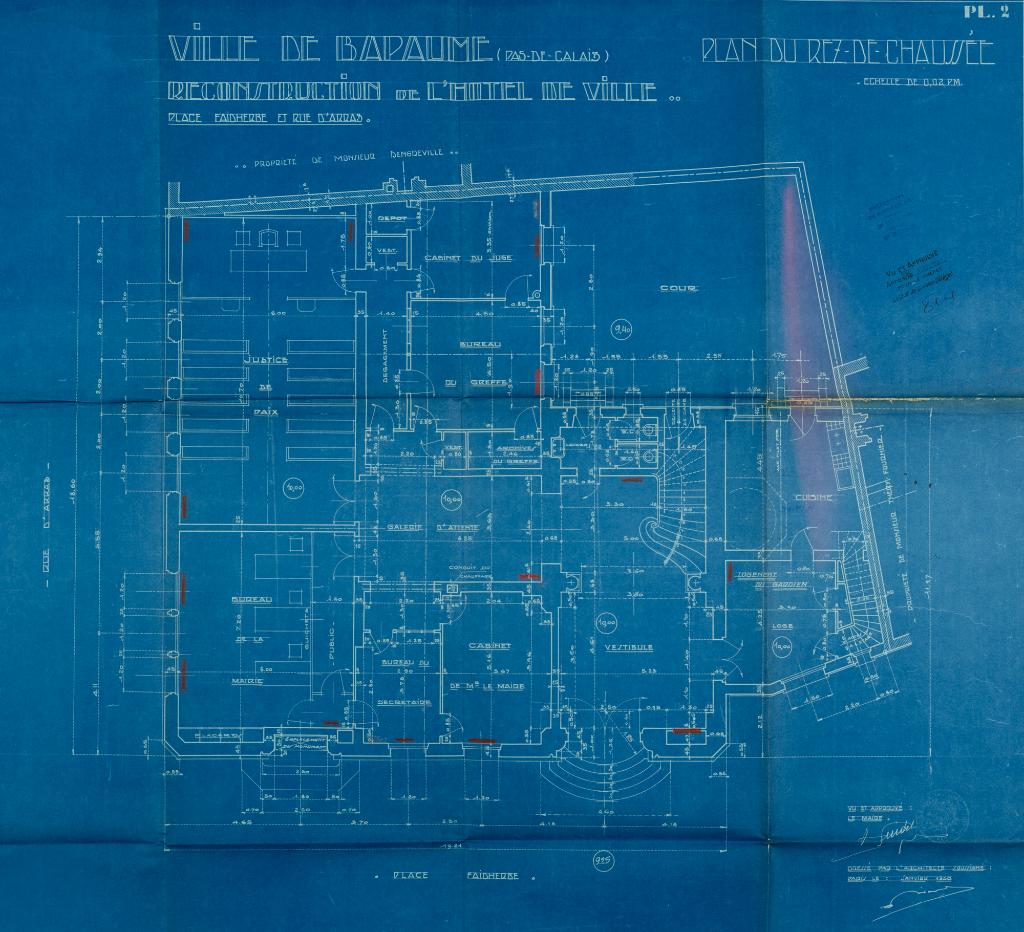

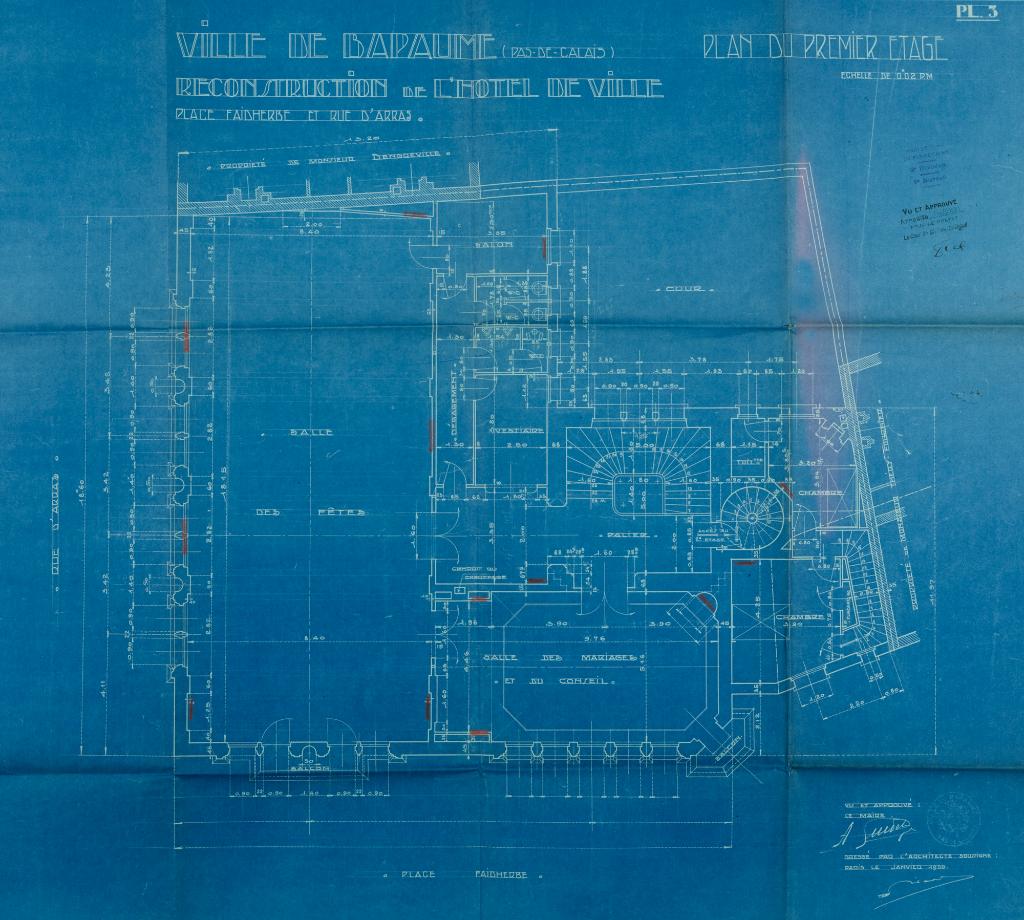

Il est de plan carré, construit sur cave. Les angles sont légèrement coupés. Une partie du quadrilatère, à l'arrière du bâtiment, est occupée par une petite cour qui apporte un éclairage naturel à la cage d’escalier et aux pièces qui ne donnent pas sur une des façades. Ces dernières présentent une élévation à deux niveaux. L'hôtel de ville est couvert par une toiture à longs pans légèrement débordante, rythmée par des lucarnes en pavillon et couverte d'ardoises. Un petit balcon, à l'extrémité de la salle du conseil, donne sur la place Faidherbe. La niche située entre les deux baies du balcon, vide aujourd'hui, ne semble pas avoir jamais accueilli de statue.

Toutes les baies sont de forme rectangulaire avec des meneaux en pierre pour celles de l'étage. Les baies du rez-de-chaussée reposent directement sur le soubassement. Celles de l'étage sont couronnées par un bandeau d'attique qui court sous le débord de la toiture. Les groupements de baies du second niveau diffèrent en fonction de leur emplacement sur la façade pour correspondre au rythme des ouvertures du premier niveau, lesquelles sont adaptées aux bureaux du rez-de-chaussée.

Le portail à double porte est inséré entre deux colonnes et couvert par quatre voussures en plein cintre. A leur sommet se trouve un écusson avec les armes de la ville.

Le beffroi est une tour à plusieurs niveaux. Le premier, construit en briques, a une forme carrée aux angles coupés. Il est percé de minces ouvertures verticales qui rappellent des meurtrières. De même, le balcon en pierre qui le ceinture rappelle un chemin de ronde et ses mâchicoulis. Au-dessus, une petite partie octogonale en brique soulignée par des arcs en mitre en pierre sert de base à un clocher octogonal portant quatre horloges et s'achevant par une flèche. La couverture de cette partie est en cuivre.

La maison du gardien est entièrement en briques, hormis les linteaux et les appuis des baies. Sa volumétrie la rapproche des maisons du reste de la place. La toiture en ardoise n'est percée que d'une petite tabatière.

La distribution intérieure de l'hôtel de ville est assez simple. Au rez-de-chaussée, autour d'un hall d'accueil d'où part l'escalier monumental qui dessert les étages, se trouvent sur la gauche (côté rue d'Arras) les bureaux du maire et de l’administration municipale, et sur la droite une salle de justice ainsi que la loge et la cuisine du gardien. Le premier étage abrite une salle des fêtes qui occupe la partie du bâtiment parallèle à la place, et une salle des mariages qui sert aussi de salle du conseil et s'ouvre sur la rue d'Arras. On y trouve enfin, sur l'arrière du bâtiment, les chambres du gardien accessibles depuis sa loge par un escalier privé. Le second étage est un espace libre réservé au stockage des archives.

-

Murs

- brique

- calcaire

-

Toitsardoise

-

Plansplan centré

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

-

Couvrements

-

Couvertures

- toit à deux pans pignon couvert

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

Le choix final, dicté par des raisons économiques et le souhait de construire rapidement, est un hôtel de ville moderne, qui s’inspire très largement de celui détruit même s’il n’en est pas la reproduction : même plan carré, élévation similaire, beffroi positionné au même endroit, petit balcon donnant sur la place Faidherbe, matériaux de construction identiques (au moins pour ceux apparents)… la volumétrie du bâtiment reconstruit est donc extrêmement proche de celle du bâtiment détruit.

Sans surprise, l'architecte a fait appel au béton et à la brique, matériaux typiques de la reconstruction. Comme pour l'hôtel de ville d'Arras, le béton n'est pas apparent mais il est le matériau exclusif de construction des éléments porteurs du bâtiment : fondations et escaliers. Il n'est pas présent dans la maçonnerie. Ce sont la brique et la pierre qui y dominent. Avec les fenêtres à meneaux, les lucarnes sur un toit à longs pans fortement incliné, elles confèrent à l'hôtel de ville un aspect traditionnel, bien qu'il ait "perdu" les arcades qui le ceinturaient.

L'article de La construction moderne consacré à l’hôtel de ville de Bapaume, qui malgré sa conclusion dithyrambique n’est pas écrit par Bidard lui-même, s'achève ainsi : "Il s’agit d’une architecture du style régional des Flandres, discrètement modernisée. L’architecte a tenu à respecter le caractère général de la ville et ce faisant il a produit un très gracieux édifice qui s’harmonise à souhait avec son entourage (…). Les photographies des façades nous dispenserons de plus amples détails concernant cet élégant hôtel de ville où abondent les idées et le bon goût de l’architecte, la distribution et les détails de construction attestent, d’autre part, son savoir et son expérience".

Cette association de matériaux modernes et de références stylistiques à l'architecture vernaculaire et/ou de citations d'un édifice disparu et que le journaliste de La construction moderne décrit comme "un style régional (...) légèrement modernisé" correspond exactement la définition du style régionaliste propre à l'architecture de la reconstruction. L'hôtel de ville de Bapaume en est un parfait exemple.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

Série O : administration et comptabilité communale - 2O : administration communale : 2O610/10 : Bapaume - reconstruction de l'hôtel de ville : devis descriptif, adjudication, procès verbal réception travaux, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

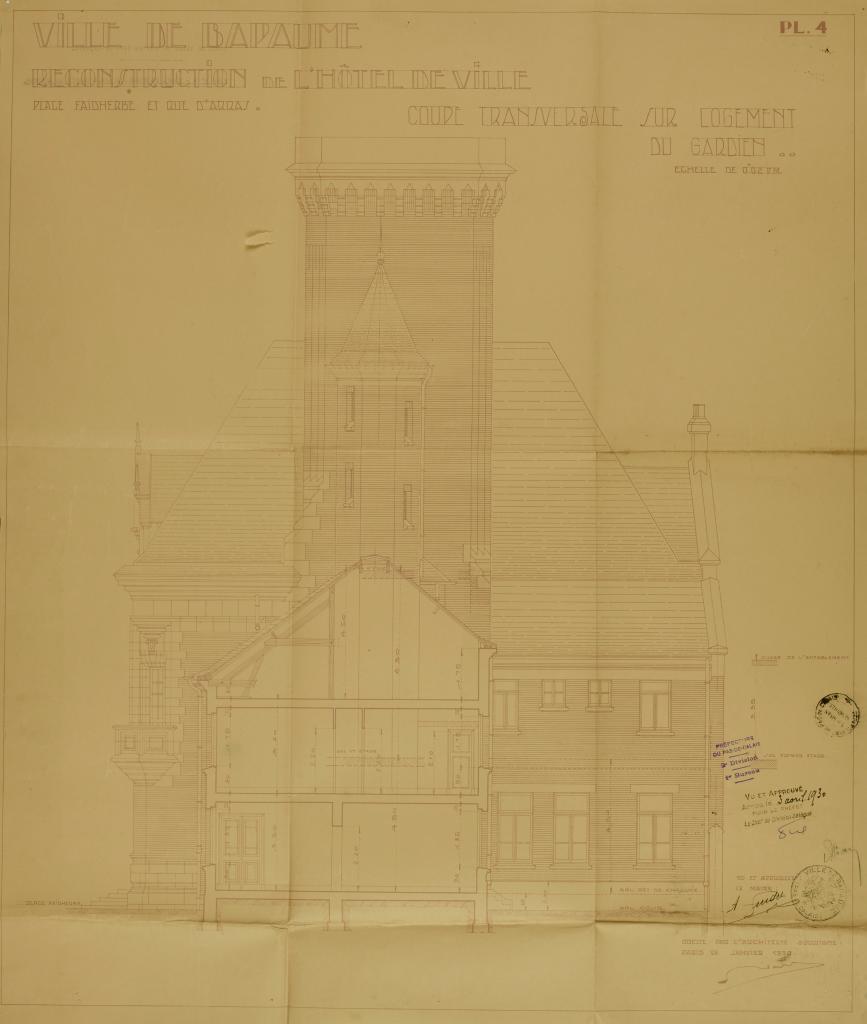

- Ville de Bapaume - reconstruction de l'hôtel de ville - place Faidherbe et rue d'Arras : coupe transversale sur logement du gardien. Signé et daté Eugène Bidard (architecte) et Abel Guidet (maire), janvier 1930.

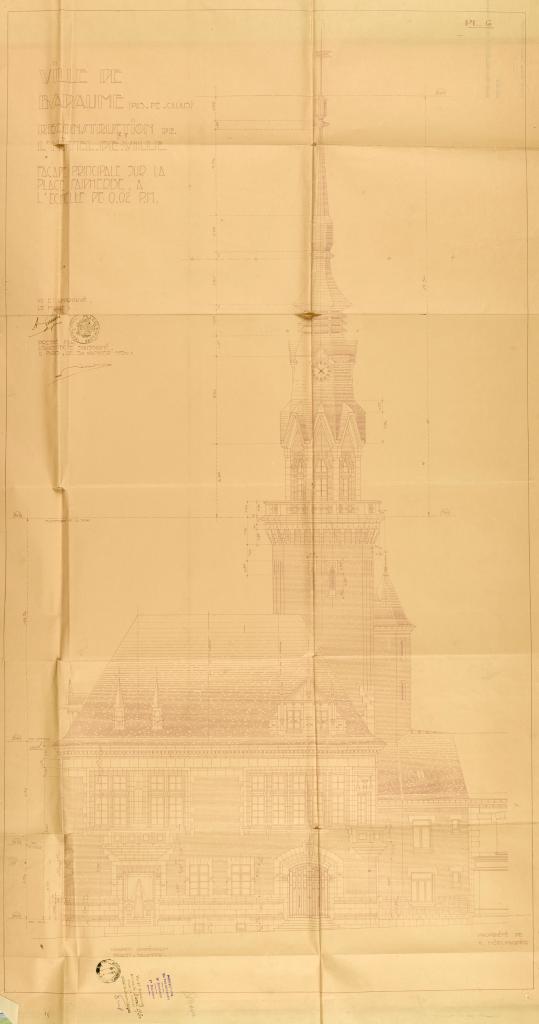

- Ville de Bapaume - reconstruction de l'hôtel de ville - place Faidherbe et rue d'Arras : façade principale sur la place Faidherbe. Signé et daté Eugène Bidard (architecte) et Abel Guidet (maire), le 30 janvier 1930.

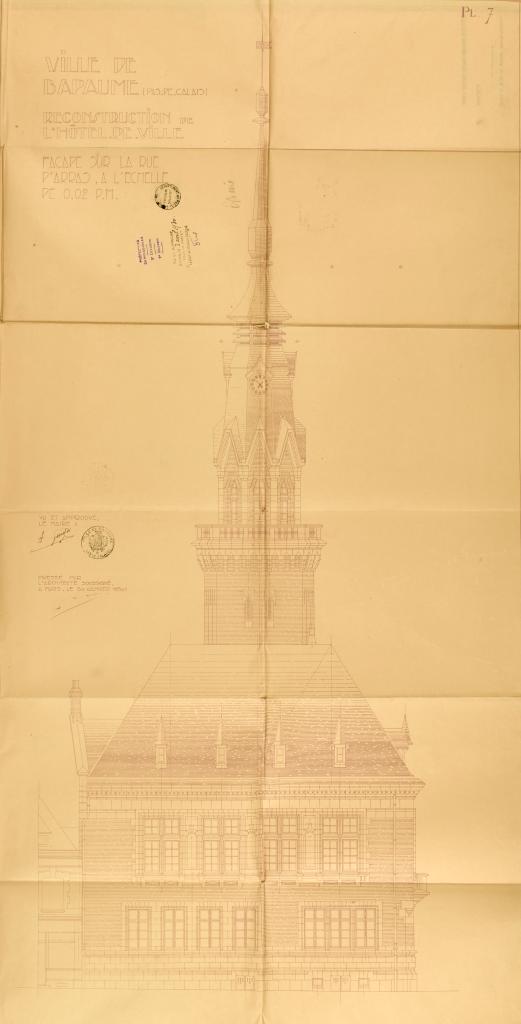

- Ville de Bapaume - reconstruction de l'hôtel de ville - place Faidherbe et rue d'Arras : façade principale sur la rue d'Arras. Signé et daté Eugène Bidard (architecte) et Abel Guidet (maire), le 30 janvier 1930.

Devis descriptif, adjudication, procès verbal réception travaux, plans. -

Série O : administration et comptabilité communale - 2O : administration communale. 2O610/12 : Bapaume - travaux de ferronnerie à l'hôtel de ville : devis descriptif, adjudication, procès verbal réception travaux, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Hôtel de ville de Bapaume - Porte d'entrée. Dessin de la ferronnerie. Daté et signé Eugène Bidard, le 28 février 1932.

- Hôtel de ville de Bapaume - Rampe en fer forgé de l'escalier. Dessin de la ferronnerie. Daté et signé Eugène Bidard, le 15 mars 1932.

Devis descriptif, adjudication, procès verbal réception travaux, plans. -

Série O : administration et comptabilité communale 20. 2O610/14 : Bapaume - Installation du chauffage central à l'hôtel de ville : administration communale : devis descriptif, adjudication, procès verbal réception travaux, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Hôtel de ville de Bapaume - place Faidherbe et rue d'Arras : plan du sous-sol. Signé et daté Eugène Bidard (architecte) et Abel Guidet (maire), janvier 1930.

- Hôtel de ville de Bapaume - place Faidherbe et rue d'Arras : plan du rez-de-chaussée. Signé et daté Eugène Bidard (architecte) et Abel Guidet (maire), janvier 1930.

- Hôtel de ville de Bapaume - place Faidherbe et rue d'Arras : plan du premier étage. Signé et daté Eugène Bidard (architecte) et Abel Guidet (maire), janvier 1930.

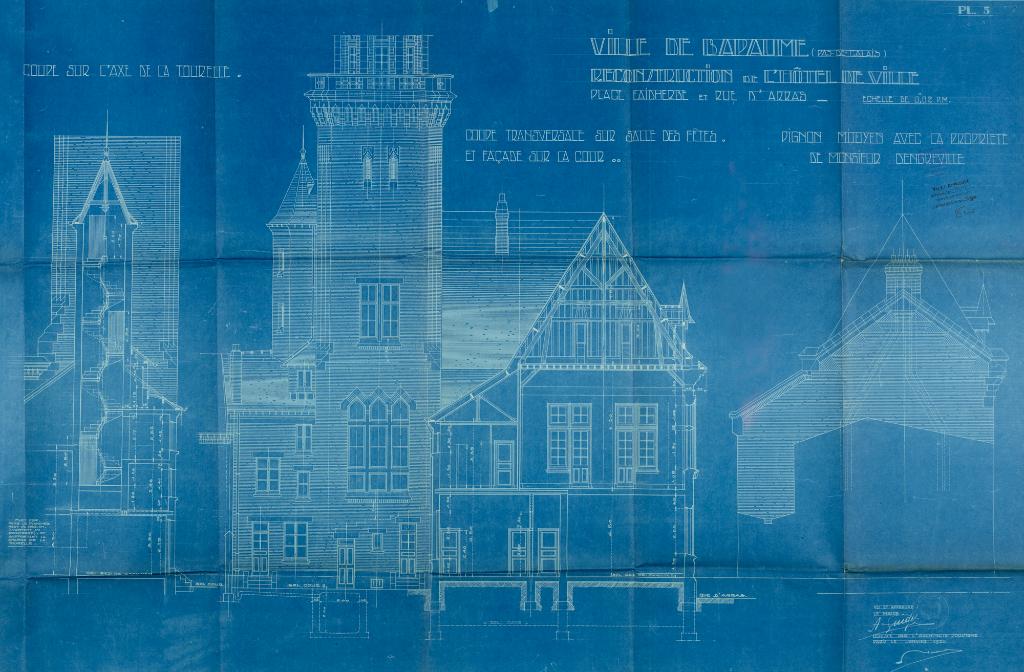

- Ville de Bapaume - reconstruction de l'hôtel de ville - place Faidherbe et rue d'Arras : coupe sur l'axe de la tourelle ; coupe transversale sur salle des fêtes et façade sur la cour ; pignon mitoyen avec la propriété de M. Dengreville. Signé et daté Eugène Bidard (architecte) et Abel Guidet (maire), janvier 1930.

Devis descriptif, adjudication, procès verbal réception travaux, plans. -

SEE, Charles-Édouard. Hôtel de ville à Bapaume. La construction moderne, revue hebdomadaire d'architecture, juillet 1939, 54ème année, n° 33 et 34.

Bibliographie

-

BEDU, Louis (abbé). Histoire de la ville de Bapaume depuis son origine jusqu'à nos jours. Arras : Typographie Rousseau-leroy, 1867. Réédition : Autremencourt : Lorisse, 2004. Collection "Monographies des villes et villages de France".

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 123-143 -

Archéo - bulletin de la société archéologique et historique de Bapaume et sa région. n° 78, octobre 2005

n°91, janvier 2013. -

ROUSSEL, Olivier. Mémoire en images : Bapaume et son canton. Saint-Cyr-sur Loire : Éditions Alan Sutton 2005.

P. 26-27

Documents figurés

-

Bapaume, Rathaus. Feldfl. Abt. Carte postale allemande, vers 1915, coll. part. Vue du beffroi et de la façade de l'hôtel de ville depuis l'entrée de la rue Marcelin-Gaudefroy.

-

Bapaume - Mairie provisoire. Cliché Lecat-Feuillade, Amiens. Carte postale, vers 1921 (coll. part.).

-

Bapaume : l'hôtel de ville. Cliché E.D., Edition Auguet Fontaine. Carte postale, vers 1935 (coll. part.).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Objets contenus

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.