Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- enquête thématique régionale, la basilique de Saint-Quentin

- patrimoine gothique

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesCommunauté d'agglomération du Saint-Quentinois

-

Adresse

-

Commune : Saint-Quentin

Adresse : place de la Basilique

-

Commune : Saint-Quentin

Le parcellaire actuel, entièrement remanié après la Première Guerre mondiale, n´apporte plus aucune information sur le quartier canonial et les bâtiments capitulaires. Les documents d´archives, manuscrits ou graphiques, sont également trop rares pour qu´on puisse suivre l´évolution chronologique de l´environnement de l´ancienne collégiale. Il est néanmoins possible de tracer une esquisse de son apparence et de sa composition.

Jusqu´au 20e siècle, le contour du quartier, au nord, à l´est et au sud, correspond au tracé de l´enceinte du bourg, édifiée à la fin du 9e siècle. Alors que l´agglomération débordait progressivement de cette première fortification, la collégiale s´agrandit et se dote d´annexes qui occupent peu à peu la moitié orientale de l´ancien bourg fortifié.

Dès l´époque médiévale, la collégiale constitue le coeur du quartier canonial, composé, au moins depuis le 12e siècle, des habitations individuelles des chanoines et des dignitaires du chapitre. Comme on le remarque sur un plan du milieu du 18e siècle, les propriétés les plus étendues, au nord et à l´est de la collégiale, sont celles du doyen et du coutre, les deux membres les plus puissants du chapitre. Toutes ces demeures voisinent avec un ancien lieu de culte, l´église ou chapelle Notre-Dame-de-Labon, qui s´allonge au nord de la collégiale. Cette église, qui appartient peut-être au groupe épiscopal primitif et relevait du chapitre cathédral de Noyon, est abandonnée au chapitre de Saint-Quentin en 1248, puis amputée de son terrain pour faciliter la reconstruction de la collégiale. En l´état actuel des connaissances, il est difficile de dire à quel moment cet édifice perd son usage religieux. Quoi qu´il en soit, au 18e siècle, le bâtiment en très mauvais état sert de resserre à bois et d´atelier pour divers ouvriers qui travaillent au service du chapitre. Notre-Dame-de-Labon est détruite, pour faire place à la grande sacristie en 1754-1755.

Un hôpital (l´Hôpital des Enflés), destiné aux hydropiques qui viennent implorer saint Quentin, s´étend au sud de la collégiale, à côté du cloître. Attesté au 12e siècle, l´établissement n´existe plus dès le milieu du 15e siècle. Une école, destinée depuis le haut Moyen Âge aux enfants pauvres et méritants, est également implantée à proximité du grand portail. Elle disparaît au 16e siècle, en faveur du collège.

Une annexe importante de la collégiale est adossée au flanc sud de l´édifice, entre le portail Saint-Quentin et le portail Lamoureux. Elle réunit la salle du chapitre, les greniers de la paneterie et un cloître, dont le préau a servi de cimetière pour les serviteurs laïcs des chanoines. Des prisons s´étendent sous le bâtiment. La date de construction de l´ensemble n´est pas connue, mais doit suivre en toute logique la progression du chantier de la collégiale. Le chanoine De La Fons souligne l´ancienneté du cloître, même s´il n´en fait mention, pour la première fois qu´au début du 15e siècle. Ce cloître est rénové, voire reconstruit dans le premier tiers du 16e siècle. Le plan du 18e siècle ajoute à cet ensemble, au sud du cloître, la maîtrise des enfants de choeur, probablement installée dans une maison canoniale.

Au nord de la collégiale, dans la rue de Labon, le chapitre dispose encore d´autres greniers, les greniers « de la fabrique », mentionnés au 17e siècle.

L´incendie du 14 octobre 1669 endommage non seulement la collégiale, mais les constructions voisines. Le chapitre et les greniers de la paneterie sont attaqués en plusieurs endroits, mais la population et les religieux y remédient rapidement. En revanche, les maisons du doyen et du coutre sont brûlées.

En 1717, le chapitre fait construire des greniers, rue de Labon, grâce à un prêt du chanoine Alexandre de Beauvais. Peut-être s´agit-il d´une extension ou d´une reconstruction des greniers « de la fabrique » ? Les bâtiments capitulaires profitent eux aussi de travaux, au cours du 18e siècle. Les cartes postales qui les représentent avant 1914, montrent une façade en brique et pierre, surmontée d´un fronton triangulaire timbré d´armoiries, caractéristique de ce siècle.

La Révolution, qui supprime les chapitres, condamne les annexes de la collégiale. Elles reçoivent d´abord des usages profanes, tels la maison, les bâtiments et les greniers de la maîtrise des enfants de choeur, mis à disposition du garde-magasin des vivres, pour lui servir de logement, de bureaux et de magasins pour les blés de réquisition et les légumes secs. Puis ces annexes sont vendues. Les bâtiments du chapitre et le cloître trouvent ainsi acquéreur en janvier 1797. Il faut attendre 1884, pour que les anciens bâtiments capitulaires soient vendus et puissent être acquis par l´archiprêtre, aidé par ses paroissiens. Ils abritent désormais le presbytère, une salle des cérémonies et des Oeuvres de la paroisse, une chapelle pour la messe des enfants des écoles et la maîtrise.

La Première Guerre mondiale anéantit ce travail de reconstitution. Le 15 août 1917, conséquence possible d´un bombardement, un incendie éclate, qui consume toute la toiture de l´église. Le haut du pignon du grand transept, qui tombe sur les constructions attenantes, propage le feu aux anciens bâtiments capitulaires. Les bombardements de 1917 et 1918 parachèvent la destruction de l´ancien chapitre et du quartier, ce dernier étant reconstruit dans l´entre-deux-guerres. Du bâtiment capitulaire, il subsiste uniquement la trace des arcs du cloître, sous les fenêtres des chapelles sud du choeur.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Aisne. Série G ; G 785. Inventaire analytique des archives du chapitre de Saint-Quentin rédigé en 1775.

folios 365 verso-366 verso (fondation par Alexandre de Beauvais) -

AD Aisne. Série G ; G 810. Délibérations capitulaires, 1713-1720.

folios 10 verso (séance du 18 août 1713), 11 verso (séance du 28 août 1713), 36 recto (séance du 2 décembre 1713) -

AD Aisne. Série G ; G 813. Délibérations capitulaires, 1733-1740.

folio 67 verso (séance du 20 avril 1734) -

AD Aisne. Série Q ; Q121.

n° 1407, vente des anciens bâtiments du chapitre -

AD Aisne. Série Q ; Q 671. 5e comité. Domaines nationaux. District de Saint-Quentin. 2 vendémiaire an 3- 15ventôse an 3.

folios 29 recto-30 recto (séance du 24 frimaire an 3, ou 14 décembre 1794) -

AC Saint-Quentin : 6 S 3. Registre des délibérations du Conseil de Fabrique (17 septembre 1875-12 décembre 1906).

p. 204 (séance du 7 mars 1884), p. 225 (séance du 26 mai 1885) p. 233-236 (octobre 1885)

Bibliographie

-

BECQUET, Dom Jean. Abbayes et prieurés de l'ancienne France, tome XVII. Province ecclésiastique de Reims. Diocèse actuel de Soissons. Ligugé : abbaye Saint-Martin, 1985.

p. 91-97 -

COLLART, Jean-Luc. Saint-Quentin. Revue archéologique de Picardie, numéro spécial 16-1999 (Archéologie des villes. Démarches et exemples en Picardie).

p. 67-128, pl. IX-X -

DELORME, abbé Léon. L’Église brûlée. 15 août 1917. Meaux : imprimerie-librairie G. Lepillet, 1918.

-

GOMART, Charles. Extraits originaux d'un manuscrit de Quentin de La Fons intitulé Histoire particulière de l'église de Saint-Quentin, publiés, pour la première fois, par Ch. Gomart. Saint-Quentin : librairie Doloy, 1854, t. 1er.

p. 18, 23-24 -

GOMART, Charles. Siège et bataille de Saint-Quentin, en 1557. Valenciennes : A. Prignet imprimeur, 1850.

-

HELIOT, Pierre. La basilique de Saint-Quentin et l'Architecture du Moyen-Age. Paris : éditions A. et J. Picard et Cie, 1967.

-

HÉMERÉ, Claude. Augusta viromanduorum vindicata et illustrata. Duobus libris. Quibus antiquitates urbis, et ecclesiae Sancti Quintini, viromandensiumque comitum series explicantur. Paris : Jean Bessin, 1643.

-

LECOCQ, Georges. Journal de l'incendie & de la restauration de l'église de St-Quentin (1669-1681) par le chanoine De Croix, publié et annoté par Georges Lecocq. Saint-Quentin : Imprimerie Ch. Poette, 1877.

Documents figurés

-

Plan du Bornage et Enceinte dans laquelle le Chapitre de l'Eglise Royale de St Quentin a toute Seigneurie et Justice, dessin à l'encre aquarellé, vers 1750 (AD Aisne : G 839).

-

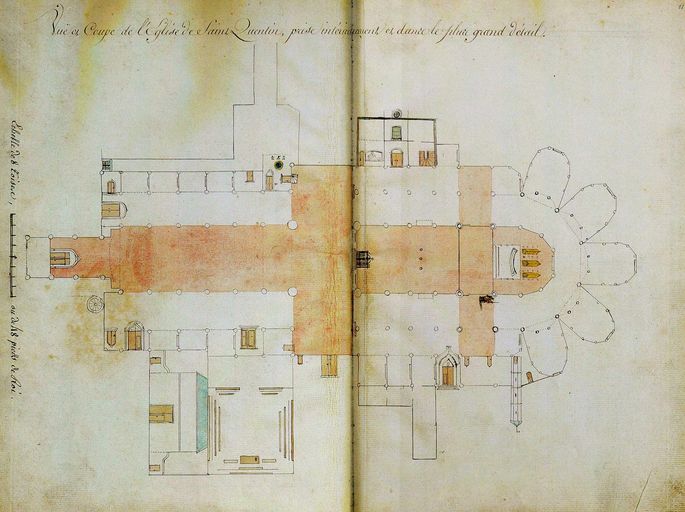

Vue et coupe de l'église de Saint Quentin, prise intérieurement et dans le plus grand détail, dessin à l'encre aquarellé, par Edouard Pingret, 1804. In : PINGRET, Edouard. Vuës extérieures et intérieures de l'église de Saint Quentin, ainsi que de plusieurs autres monuments de la dite église ; contenant légendes historiques, remarques et explications sur le martyr de saint Quentin, 1804 (coll. part.).

folios 10 verso-11 recto -

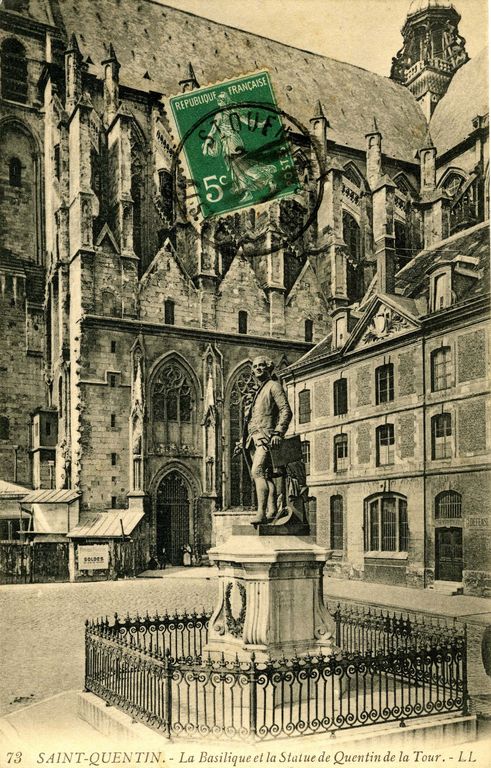

Saint-Quentin. La Basilique. La Statue de Quentin de la Tour. L. L. éditeur, [vers 1900]. Impr. photoméc. (carte postale).

-

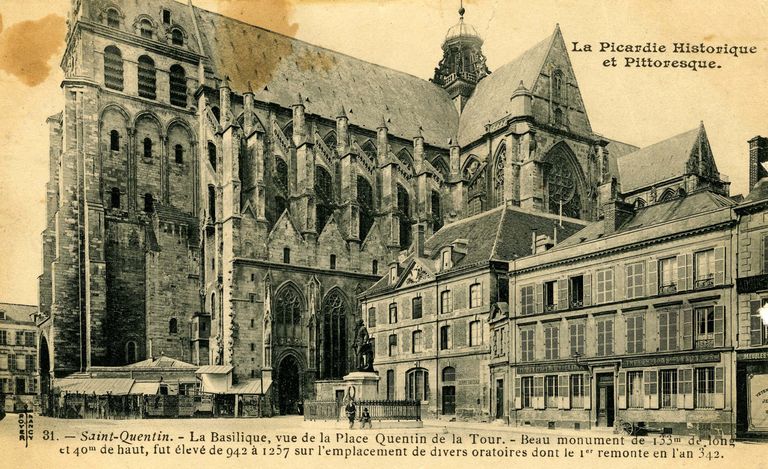

Saint-Quentin. La Basilique, vue de la Place Quentin de la Tour. Nancy : Royer éditeur, [vers 1900]. Impr. photoméc. (carte postale).

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.