Chercheur associé.

- patrimoine industriel, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Dossier non géolocalisé

-

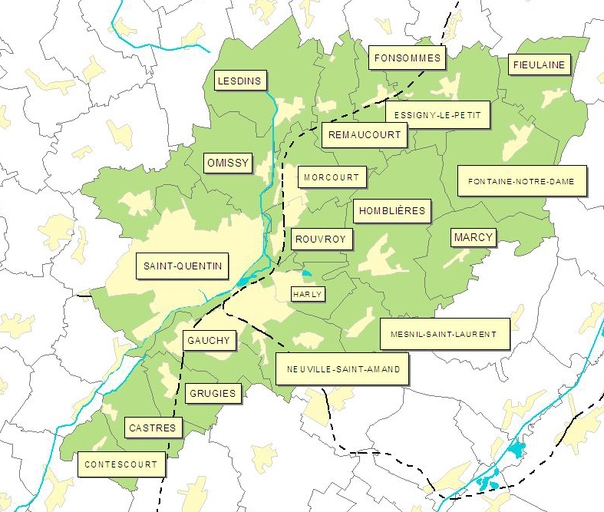

Aires d'étudesSaint-Quentinois

L´inventaire du patrimoine industriel et commercial de l´agglomération de Saint-Quentin a débuté en janvier 2004, après la signature d´une convention tripartite entre la Direction régionale des Affaires culturelles de Picardie, la Communauté d´Agglomération et la Ville de Saint-Quentin. La rédaction des dernières notices s´est achevée au début de l´année 2007. Ce recensement porte sur les usines et équipements sociaux, mais aussi sur le patrimoine commercial en lien direct avec l´histoire industrielle, principalement les maisons de négoce du textile du 19e siècle et du début du siècle suivant. La Communauté d´Agglomération se compose de vingt communes, mais le patrimoine industriel et commercial se concentre sur celles de Saint-Quentin, Gauchy, et plus modestement sur celles de Neuville-Saint-Amand et Harly. Les autres composantes de l´agglomération sont pratiquement dépourvues de ce type de patrimoine, non qu´il n´y ait jamais eu d´activités industrielles sur leur territoire mais parce que, pour la plupart, elles ne furent pas reconstituées après le désastre de la Première Guerre mondiale. La stratégie militaire transforma la ville de Saint-Quentin en bastion retranché et arasa les villages environnants pour la constitution d´un véritable glacis militaire. Quant aux rares activités industrielles de l´après guerre, essentiellement la sucrerie, elles ont disparu au cours du siècle dernier.

Les recherches documentaires menées ont été multiples et diversifiées : dépouillements de matrices cadastrales, de registres des patentes, d´actes des tribunaux de paix et de commerce, d´annuaires et d´almanachs de la ville, de dossiers de constitution de dommages de guerre, de fonds bibliographiques anciens, etc. La masse documentaire disponible est considérable, bien que les deux conflits mondiaux et quelques malencontreux tris effectués dans les années 1960-1970 nous aient définitivement privés de toute une partie des fonds d´archives habituellement exploités dans le cadre des études sur le patrimoine industriel. Les archives d´entreprises qui auraient pu aider à l´opération d´inventaire sont pratiquement inexistantes, de part la fermeture ancienne de la plupart des usines étudiées, et la non conservation de leurs archives.

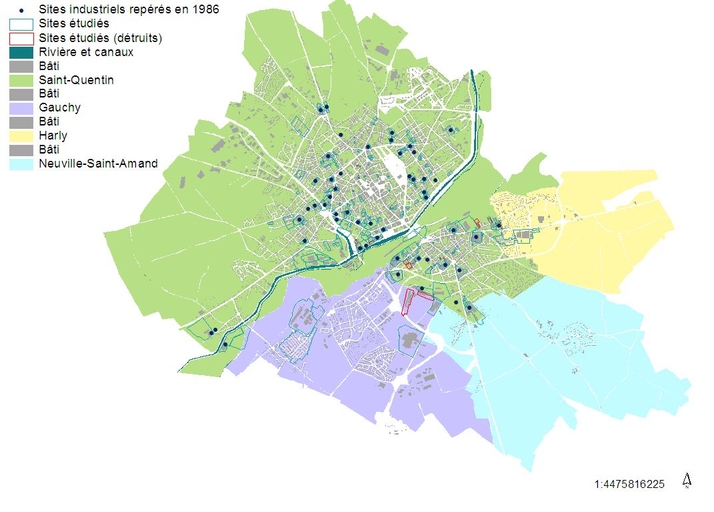

Si l´inventaire du patrimoine industriel et commercial s´attache essentiellement aux éléments subsistants de celui-ci, qu´ils soient encore en activité, reconvertis, à l´état de friche industrielle ou de vestiges archéologiques, quelques sites détruits suffisamment documentés ont été étudiés, bien que certains aient disparu depuis plus de 150 ans (comme la Filature Blanche, édifice emblématique de l´industrie cotonnière saint-quentinoise). Mais ces cas sont une minorité, au regard des quelques 1200 sites industriels, artisanaux et commerciaux répertoriés au cours des mois de recherches et de dépouillements dans les fonds d´archives, essentiellement municipales et départementales. Le choix a donc été fait de reporter la masse d´informations les concernant (activités, raisons sociales, dates de début et fin d´activité, nombres d´ouvriers, équipements principaux, etc.) dans une base documentaire réalisée grâce à un SIG ou Système d´Information Géographique, information qui n´est par conséquent pas disponible sur la base Mérimée, mais auprès du Service Architecture et Patrimoine de la ville de Saint-Quentin. Ce type d´outil est apparu indispensable pour la compréhension et l´analyse de l´histoire industrielle de ce territoire. L´exemple de l´étude des filatures de Saint-Quentin est explicite : entre 1804, date d´implantation de la première filature de coton dans la ville, et les années 1990, période de fermeture des derniers établissements de ce genre, cinquante-trois ateliers de filature ont été identifiés et ont pu être localisés géographiquement. Or seulement quatorze d´entre eux ont fait l´objet d´un dossier d´inventaire, soit en raison de la présence de vestiges architecturaux, soit, dans deux cas particuliers, pour leur importance dans l´histoire du développement de cette activité industrielle et malgré l´absence de vestiges bâtis.

Le textile est l´activité majeure de Saint-Quentin depuis le Moyen-Âge, avec en premier lieu la laine. Apparaît ensuite le lin à la fin du Moyen-Âge, qui connaît un véritable essor au cours du dernier tiers du 16e siècle et qui va faire peu à peu la renommée de la ville, par sa production de batistes et linons. L´année 1784 est souvent considérée comme l´année phare de l´activité linière à Saint-Quentin, avant de s´effondrer irrémédiablement pendant la période révolutionnaire. Le coton, apparu timidement à Saint-Quentin au début de la seconde moitié du 18e siècle, se substitue au lin. A la première filature de la ville fondée en 1804, au pied de la basilique, s´ajoutent rapidement de nombreux autres établissements du même type au cours des années suivantes, tandis que François Richard, mieux connu sous le nom de Richard-Lenoir, installe une succursale commerciale dans la ville. Le non moins célèbre Oberkampf commerce et s´allie alors aux fondateurs de cette première filature, les Joly de Bammeville... Les filatures, seconds ateliers concentrés apparus dans la ville, après les grands ateliers de blanchiment de lin des 17e et 18e siècles, sont au nombre de 7 en 1810, une trentaine vingt ans plus tard. A ses premières filatures s´ajoutent dans les années 1820 des ateliers de tulle mécanique (auquel s´ajoute la dentelle mécanique dans les années 1840) introduits par des anglais tels que John Heathcoat et William Cliff, tandis qu´une industrie métallurgique se développe, ateliers d´où sortent la première machine à vapeur saint-quentinoise en 1819 (Casalis et Cordier), divers équipements pour les filatures, mais aussi les premières machines de l´industrie sucrière alors naissante. Malgré des premières tentatives de tissage mécanique au milieu des années 1830, il faut attendre les années 1860 pour voir les premiers grands tissages s´installer non plus intra-muros mais dans les faubourgs, non plus sous la forme de ces immeubles à étages directement inspirés des spinning-mills anglais, mais sous celle de vastes nappes d´ateliers en rez-de-chaussée couverts de sheds. Ce développement du tissage s´accentue tout naturellement après la perte de l´Alsace-Lorraine, tandis que depuis quelques années s´affirme une nouvelle industrie, la broderie mécanique. Elle est introduite dans la ville en 1869 par Hector Basquin, pour lutter contre la terrible concurrence de la broderie mécanique suisse à l´égard de la traditionnelle broderie blanche réalisée à l´aiguille. Enfin au cours des années 1880, une nouvelle production vient compléter le tableau de l´activité textile saint-quentinoise, la fabrication de guipure, avec la création de cinq grosses unités de production entre 1881 et 1898. Cet essor industriel de la ville au cours du 19e siècle s´accompagne tout naturellement d´un développement de divers autres secteurs industriels, tel que l´agro-alimentaire. La brasserie, par exemple, quitte peu à peu l´état d´artisanat pour s´équiper de machines industrielles. Plus encore est remarquable l´évolution de la meunerie, puisqu´aux traditionnels moulins hydrauliques et à vent s´ajoute dès 1817-1818 la première minoterie à vapeur montée à l´anglaise, sans doute l´un des exemples les plus précoces du territoire national. Après la Première Guerre mondiale, l´industrie saint-quentinoise est anéantie. Une partie des usines ont véritablement été arasées par l´occupant allemand (28 août 1914 - 1er octobre 1918) et les bombardements alliés, tandis que les ateliers survivants ont perdu tous leurs équipements, archives, plans, etc. L´industrie saint-quentinoise se reconstruit sur ses bases anciennes. Hormis quelques regroupements d´entreprises, lors de la création de La Cotonnière de Saint-Quentin en 1919 (regroupement de sept sociétés de la ville) par exemple, le paysage industriel de la ville ne change guère. Les usines se reconstruisent sur leurs sites initiaux, suivant des formes souvent très proches, sinon à l´identique. Le textile renaît, rencontrant néanmoins des difficultés face à une nouvelle concurrence née pendant les quatre années de guerre, difficultés peut-être dues aussi à l´inertie de sociétés familiales cherchant à retrouver la prospérité d´avant guerre, sans remise en cause de leurs structures industrielles. Alors que dans les années 1930 de grandes usines textiles traditionnelles ferment, de nouvelles apparaissent, dans les domaines de la construction mécanique et électrique par exemple. Après la Seconde Guerre mondiale, l´industrie textile continue de décroître. De grands tissages ferment. Le symbole du secteur textile de la ville, la Cotonnière de Saint-Quentin, ferme en 1962, et ses ateliers sont reconvertis pour un temps dans le domaine de la confection. De nouvelles activités apparaissent, en partie grâce à la décentralisation de l´industrie parisienne. Le plus remarquable exemple est sans conteste celui de Motobécane, qui s´installe dans d´anciens tissages à partir de 1954, avant de devenir le principal employeur de la ville, avec plus de 4000 salariés au milieu des années 1970. Saint-Quentin n´échappera pas à la désindustrialisation, et à la délocalisation de ses derniers ateliers textiles. La ville connaît depuis quelques années une nouvelle dynamique industrielle par la création de nouvelles zones d´activité au nord-ouest de la ville, en lien avec le réseau autoroutier qui dessert la cité. Les dernières usines intra-muros quittent peu à peu leurs sites originels, pour se regrouper à la périphérie. Elles laissent derrière elles des friches industrielles qui sont progressivement réappropriées par des programmes de logements urbains. Les vestiges architecturaux de ce passé industriel, remontant pour partie à la seconde moitié du 19e siècle (malgré les destructions de 1914-1918), disparaissent progressivement, en l´absence de projet de réhabilitation ou de reconversion. Des sites industriels, parmi les plus importants historiquement et architecturalement parlant, étudiés au cours des trois années d´inventaire, ont été détruits peu après l´achèvement de l´étude, ou sont en passe de l´être.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Documents d'archives

-

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 62. Déclarations des constructions nouvelles, reconstructions, etc - [1891-1898].

-

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 105. Déclarations des constructions nouvelles, reconstructions, etc. 1899.

-

AC Saint-Quentin. Non coté. Matrices cadastrales - 3e série - 1911/1926, [les mêmes matrices sont conservées aux archives départementales : AD Aisne. 4 P 691/2 à 9].

-

AD Aisne. 9410. Industrie - Implantations industrielles de 1964 à 1966 - Mouvement des entreprises : 1960, 1967 à 1969.

-

AD Aisne. 19267. Inventaire des établissements nouveaux et disparus depuis 1954, recensement de 1964.

-

BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.

années 1819-1954

Bibliographie

-

L'Aisne. L'Illustration Economique et Financière, supplément au numéro du 01/11/1924.

56 p. ill. 30 cm -

Art et textile picards : St-Quentin, Amiens, Beauvais, Prestige de la qualité et de l'élégance. Paris : Editions Mauranchon-Lamy, 1949.

239 p. ill. en noir et en coul. 31 cm -

BLAISE Michel, BUZY Jean. Saint-Quentin - L'influence du textile sur le tissu urbain. Institut d'Urbanisme de l'Académie de Paris - Paris VIII. Coquery Michel (dir.). Mémoire de maîtrise - juin 1982. Dactylogr. 367 p.

367 p -

BRAYER, J.B.L. Statistique du département de l´Aisne, publiée sous les hospices de M. Le Comte de Floviac, préfet et de MM. Les membres du Conseil Général. Laon : imp. De Melleville, 1824-1825.

2 vol -

CELEDA. L´industrie du département de l´Aisne au 1er janvier 1977. Saint-Quentin, [1977].

-

CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN. Rapports sur l'exposition universelle de Londres en 1862 présentés à la Chambre de Commerce par les Contre-Maîtres et Ouvriers délégués pour visiter cette exposition. Saint-Quentin : imp. Cottenest & Cie, 1862.

74 p -

CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN. Statistique des industries du Département de l'Aisne. Saint-Quentin : Moureau, 1869.

128 p -

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AISNE. Qui fabrique quoi ? Répertoire des industriels et producteurs de l'Aisne. Saint-Quentin : CCI de l'Aisne, [1973].

620 p -

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1988. C.R.C.I., 1988.

256 p -

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1983. C.R.C.I., [1983].

200 p -

CHASSAGNE, Serge. Le coton et ses patrons - France, 1760-1840. Paris : Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1991.

733 p -

Cités ouvrières (extrait du registre des procès-verbaux de la séance publique du 10 avril 1861). Mémoires de la Société Académique de Saint-Quentin. Troisième série tome III, 37e année, travaux de 1860-1861. Saint-Quentin : imp. Jules Moureau, 1862.

pp.57-111. 24 cm -

COLLART, Jean-Luc. Saint-Quentin. Revue archéologique de Picardie, n° spécial 16 (Archéologie des villes - Démarches et exemples en Picardie), 1999.

pp. 67-128 -

COMITE D'ACTION DES REGIONS DEVASTEES. L'oeuvre de reconstitution et la solidarité française dans les régions dévastées [en ligne]. Comité d'Action des Régions Dévastées, 1925.

2 vol -

DAUCHY. Statistique du département de l'Aisne. Paris : Le Clere, an X.

-

D'HONT, Anne Sophie. La reconstruction des industries textiles dans l'arrondissement de Saint-Quentin après la Première Guerre mondiale. Mémoire de maîtrise d´histoire, Mme Masson (dir.), FLSH Lille, 2002.

-

L´exposition universelle de 1867 étudiée au point de vue des intérêts du département de l´Aisne. Laon : Imprimerie de H. de Coquet et G. Stenger, 1868.

xiij, 440 p -

FERGUSON, S. Histoire du tulle et des dentelles mécaniques en Angleterre et en France. Paris : E. Lacroix, 1862.

-

FIETTE, André. L'Aisne : des terroirs aux territoires. Compagnie européenne de reportage et d'édition, 1995.

305 p. ill. en noir et en coul. 22 cm -

FIETTE, André. Le Département de l'Aisne : étude géographique et économique. Bordas, 1960.

-

GALIEGUE André. Les industries de Saint-Quentin - Etude de géographie économique. Thèse de 3e cyle - Analyse régionale et aménagement du territoire - Paris I. 1978. Dactylogr.

213 p -

GOMART, Charles. [Recueil de pièces relatives à la préparation de l'Exposition Universelle de 1855].

665 pièces -

GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS DES INDUSTRIES TEXTILES ET DE L'HABILLEMENT DE L'AISNE. Textil'Aisne un tissu de compétences : l'annuaire 94, 1994.

52 pages. -

GUILLEMIN, M. Industrie saint-quentinois et chemin de fer en 1884. Saint-Quentin, 1985 (BM Saint-Quentin, G L 836).

-

IKLE, Ernest. La broderie mécanique : 1828-1930. Paris : chez l'auteur - A. Calavas, 1931.

256 p. , XXVIII f. de pl. ill. 33 cm. -

MACQUART, Martine. Les maires, adjoints et membres du Conseil Municipal de Saint-Quentin sous le Second-Empire : étude de leur famille et de leur milieu d'après l'Etat Civil. Travail d'Etudes et de Recherches, sous la direction de Mlle Daumard. 1985. Dactylographié. 80 p. 14 annexes.

-

MIROY-DESTOURNELLES. Annuaire du département de l'Aisne : pour l'année 1812, présenté à Monsieur Malouet, Baron de l'Empire, Chevalier de la Légion-d'honneur, préfet de ce département. Saint-Quentin : Moureau Fils, 1812.

208 p. tableau -

MIROY-DESTOURNELLES. Annuaire du département de l'Aisne : pour l'année 1820 ; 10e année, 1820. Saint-Quentin : Moureau fils, n.d.

228 p. tableau -

PICARD, Charles. Compte-rendu des travaux du Conseil Général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, session de 1850, présenté à la Chambre des manufactures et du commerce, de Saint-Quentin. Saint-Quentin : Ad. Moureau, 1850.

-

PICARD, Charles. Comité de commerce. Rapport sur cette question : quelles sont les améliorations dont le commerce de Saint-Quentin est susceptible ? . Bulletin des travaux de la Société Industrielle et Commerciale de Saint-Quentin. Années 1838, 1839, 1940. Saint-Quentin : imp. Cottenest, 1840.

pp. 32-43. Séance du 11/12/1838 -

PICARD, Charles. Résumé d'une étude sur la ville de Saint-Quentin, son commerce et ses industries. Imprimerie J. Moureau, 1880.

-

PICARD, Charles. Saint-Quentin de son commerce et de ses industries (1789-1866). Jules Moureau, 1867. Tome 2.

-

PICARD, Charles. Saint-Quentin de son commerce et de ses industries (302-1789). Saint-Quentin : Jules Moureau, 1865. Tome 1.

XIV -

PLOUCHART, Eugène. Le département de l'Aisne à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Coll. Publications locales du Journal de Saint-Quentin - n° 10 - Journal de Saint-Quentin, 1901.

216 p., [2] f. de pl. ill. 28 cm -

Qui fabrique Quoi ? Répertoire des industriels et producteurs de l'Aisne. Saint-Quentin : CCI de l'Aisne, [1972].

-

Rapports sur l'exposition universelle de Londres en 1862 présentés à la Chambre de Commerce par les Contre-Maîtres et Ouvriers délégués pour visiter cette exposition. Saint-Quentin : imp. Cottenest & Cie, 1862 (BM Saint-Quentin - fonds Local - ML 1017).

-

La reconstitution des régions dévastées. Tome 6 : L'Aisne 1918-1922. Le monde Illustré, 65ème année, 1922 (Imprimerie E. Defossés, 1922).

194 p. ill. 41 cm -

ROSEY. Comité de commerce - Rapport sur la marque des tulles. Bulletin des travaux de la Société Industrielle et Commerciale de Saint-Quentin. Années 1838, 1839, 1940. Saint-Quentin : imp. Cottenest, 1840.

pp. 53-62. Séance du 19/02/1839 -

ROUSSEL, Emile. Le département de l´Aisne après 5 ans de Reconstruction - Exposé présenté au Conseil Général par M. Emile Roussel, Préfet de l´Aisne. Nancy - Paris - Strasbourg : Berger-Levrault, 1923.

-

TERRIER, Didier. Les deux âges de la proto-industrie - Les tisserands du Cambresis et du Saint-Quentinois, 1730-1880. Paris : EHESS, 1996.

Chercheur associé.