Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- opération ponctuelle, Lycées de la région Hauts-de-France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Douaisis Agglo - Douai

-

Commune

Douai

-

Adresse

133 rue Saint-Vaast

,

rue Saint-Benoît

-

Cadastre

2022

CR1

501

-

Précisions

-

Dénominationscollège, lycée

-

AppellationsSaint-Grégoire, Saint-Edmund, lycée de jeunes filles, lycée Corot

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

Dès 1947, afin de faire face à l'augmentation constante du nombre d'élèves, le conseil municipal décide d’agrandir le lycée. Le programme pédagogique et le projet architectural sont établis en 1958, retravaillés jusqu'en 1962 et validés par le Ministère de l’Éducation nationale en 1965 (AC Douai, 4M464). Les bâtiments dessinés par l’architecte Maurice Coasnes (1913-?) sont construits entre 1965 et 1967 le long de l'actuelle rue Fortier, à l'emplacement de l'ancienne caserne démolie en 1967 (AC Douai, 4M461)... laquelle était auparavant la maison de sûreté.

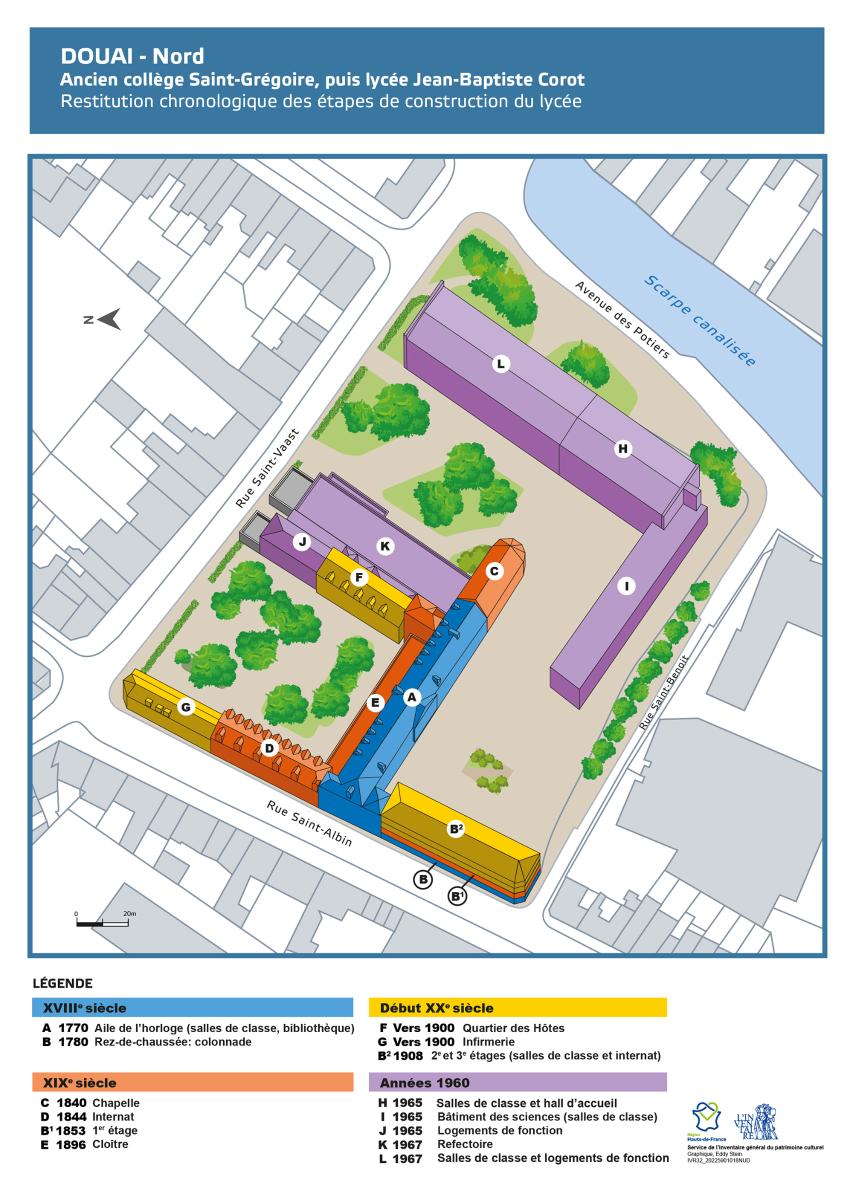

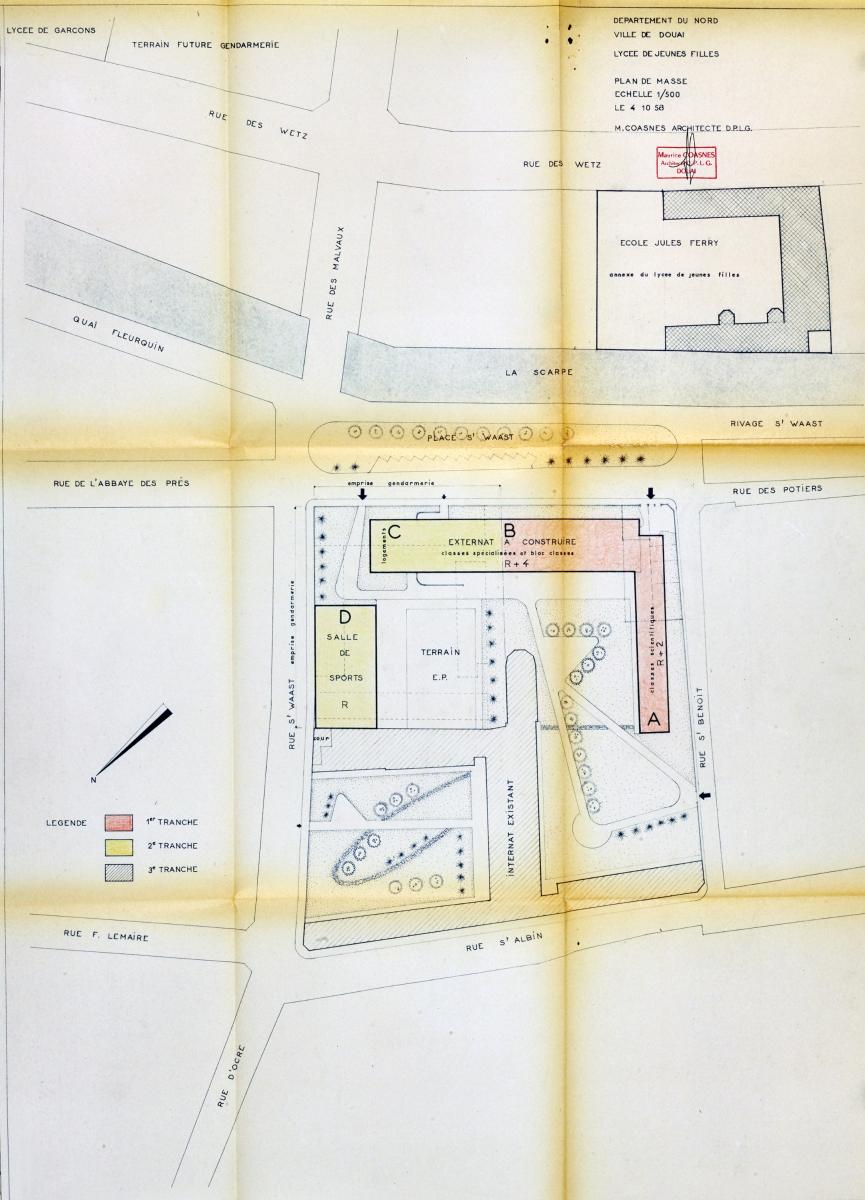

Le plan de masse établi en 1958 (AC Douai, 4M461) précise l'emplacement et le phasage du projet. Un premier ensemble est constitué par l'aile A (indiquée I sur le plan de restitution chronologique) appelée bâtiment des sciences qui longe la rue Saint-Benoit, et par l'aile B de l'externat (indiquée H sur le plan de restitution chronologique) longeant la rue Fortier, qui correspond à la partie est de l'actuel bâtiment. Cette première phase est achevée en 1965. L'externat est prolongé vers la rue Saint-Vaast en 1967 (indiquée L sur le plan de restitution chronologique). Le gymnase prévu entre le réfectoire et l'aile B de l'externat n'a jamais été construit. En revanche, un nouveau réfectoire vient doubler la façade est du quartier des hôtes. Prévu dès 1966 sur le plan de masse (AC Douai, 676W8), il est achevé l'année suivante. Enfin, l'extrémité nord de l'aile du quartier des hôtes est remplacée par un bâtiment abritant des logements de fonction.

Cette construction a profondément modifié l'organisation du lycée. En effet, la partie centrale du rez-de-chaussée de l'internat est occupée par le hall d'accueil, qui canalise les flux d'élèves et de visiteurs. L'entrée ne se fait donc plus par l'ancien cloitre et la cour d'honneur a de ce fait perdu sa fonction d'accueil.

La réception définitive des travaux a lieu en novembre 1969 (AC Douai, 4M465). La subvention de l’État s'est élevée à 55% du montant des travaux estimés à 626 000 francs (AC Douai, 4M461).

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1964, daté par source

- 1969, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Coasnes Maurice-HenriCoasnes Maurice-HenriCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né en 1913 à Marcq-en-Barœul (Nord). École d’architecture de Lille, puis de Paris entre 1936 et 1946. Il y est élève de Perret. Entre 1946 et 1967, il est architecte de l’arrondissement de Douai et de la ville de Douai.

-

Auteur :

Morlaix Émilesculpteur signatureMorlaix ÉmileCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Sculpteur français né le 19 mars 1909 à Lille (Nord) et mort à Paris le 10 juin 1990. Professeur de sculpture à l'école des beaux-arts de Lille à partir de 1940.

-

Auteur :

L'extension de 1965-67 est constituée de deux bâtiments perpendiculaires, appelés externat et bâtiment des sciences, légèrement imbriqués à leur angle, qui viennent fermer la cour des élèves sur ses côtés nord et est.

L'externat

Bien que construit en deux phases, l'externat a été imaginé comme un seul bâtiment. Il n'y a donc pas de séparation visible entre les parties H et L (voir plan de restitution des étapes chronologiques de construction). L'externat accueille des alles de cours, un hall d'accueil et son extrémité côté rue Saint-Vaast est occupée par des appartements de fonction.

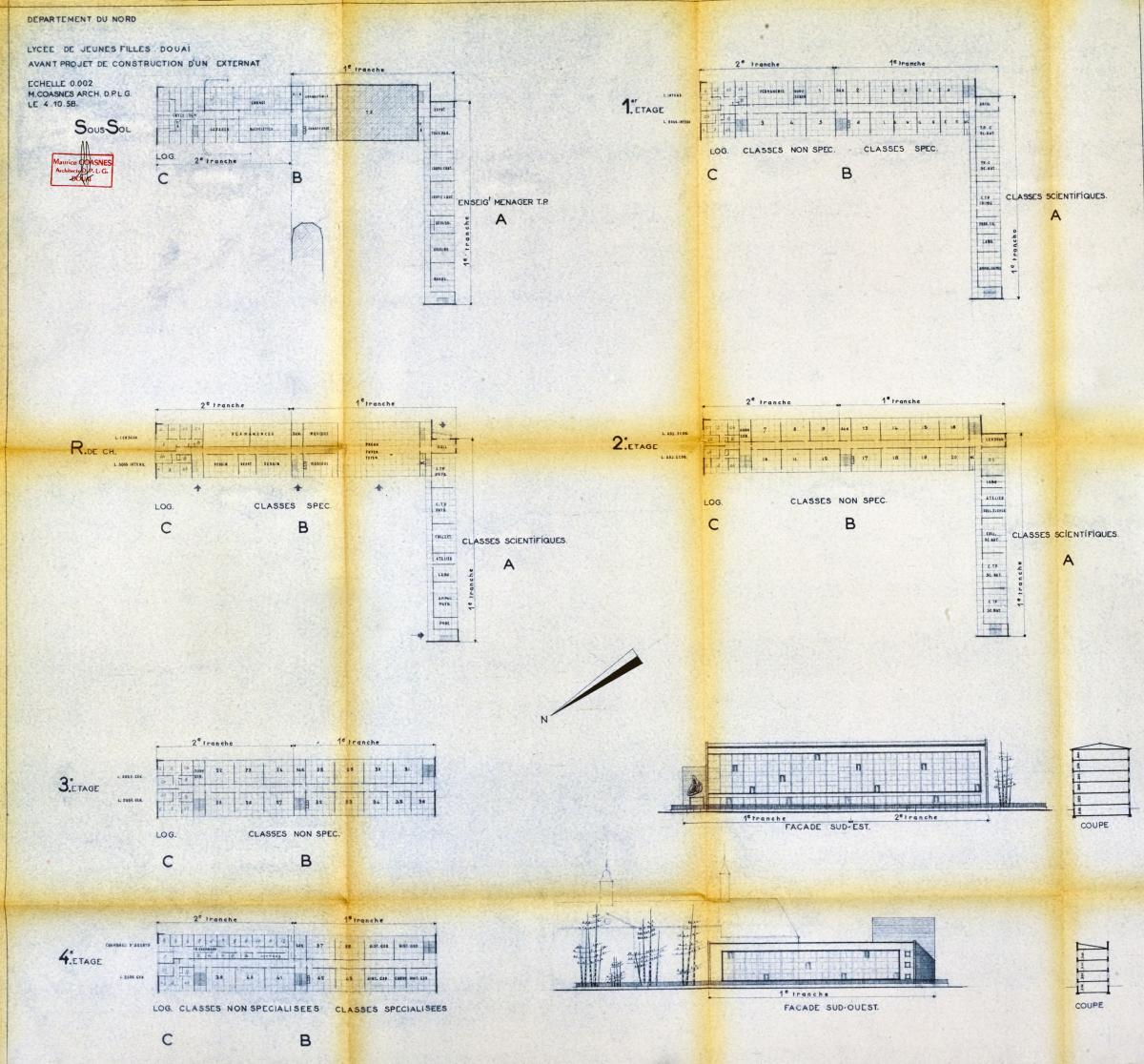

C'est un grand bâtiment rectangulaire de quatre étages sur rez-de-chaussée surélevé, construit selon le système de poteaux / poutres / murs rideaux. Un grand bandeau en béton peint couronne l'élévation sous la couverture du toit terrasse. Les fenêtres, toutes identiques, sont positionnées au droit du mur et sont séparées par un plein de travée recouvert de carreaux de terre cuite. Un pilastre engagé en béton scande chaque travée. Le hall, entièrement vitré, bénéficie d'un traitement différent, tout comme la travée centrale qui accueille le grand escalier, et qui est de ce fait plus large que ses voisines et sans pleins de travées. De grandes bordures enduites en ciment encadrent la façade : il s'agit des deux travées étroites aux extrémités de la façade, de la corniche sous le toit et du plein de travée entre le premier et le second niveau.

Les extrémités de l'aile s'achèvent par un grand mur pignon débordant en brique. Le mur est plein côté rue Saint-Benoît, mais côté rue Saint-Vaast, il est percé à chaque niveau d'une coursive en retrait du mur qui permet l'accès aux appartements de fonction depuis l'extérieur du lycée.

Le rez-de-chaussée est occupé dans la partie H par un grand hall d'accueil traversant qui donne sur la cour des élèves et dans la partie L par des salles de cours. Pour l'ensemble des étages, les salles de cours sont disposées de chaque côté d'un long couloir central, desservi par des escaliers situés aux extrémités et au centre de l'aile. Cette disposition correspond aux préconisations établies par le Ministère de l’Éducation nationale.

Le bâtiment des sciences

Le bâtiment des sciences reprend une trame identique à celle de l'externat. Il ne compte cependant que trois niveaux et est construit en épaisseur semi-double, c'est à dire qu'il n'y a qu'une seule rangée de salles, desservies par un couloir longitudinal situé côté cour.

L'aspect de l'externat et du bâtiment des sciences est donc identique et, qui plus est, identique que l'on soit côté cour ou côté rue.

Côté rue Fortier, le mur pignon du bâtiment des sciences est occupé depuis septembre 1991 par une sculpture en ardoise de Morlaix (Réjane Breux-Beleau, p.31). Elle symbolise les disciplines enseignées au lycée, auxquelles se mêlent des décors végétaux, des représentations animales et des figures humaines.

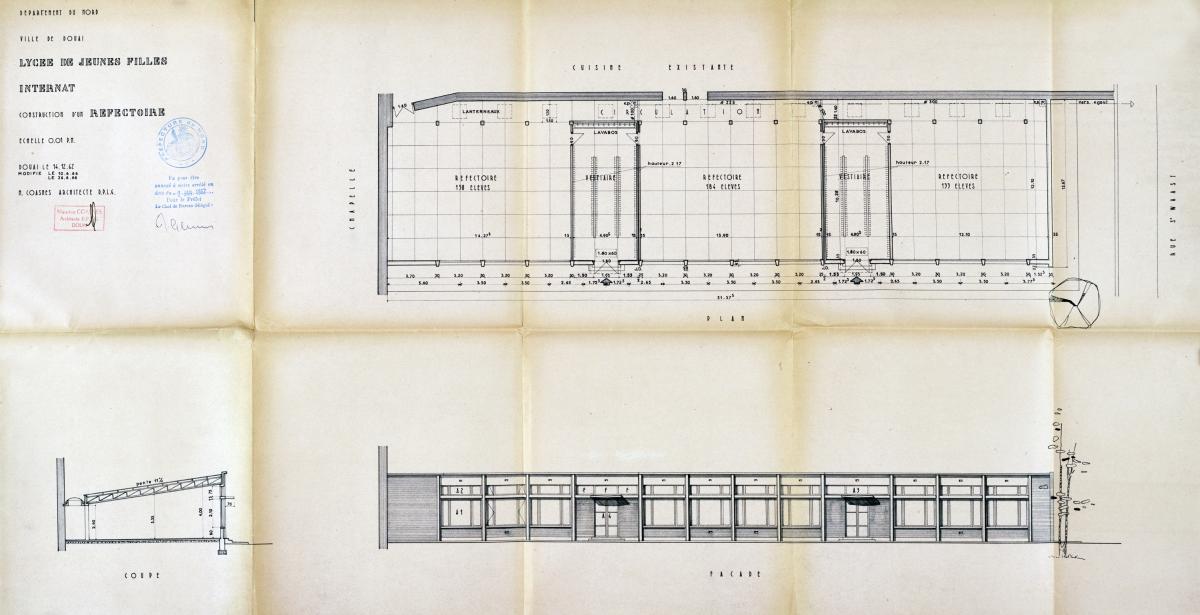

Le réfectoire

Appuyé contre le quartier des hôtes dont la façade est sert de mur de fond, le réfectoire de forme rectangulaire est bâti en rez-de-chaussée. Il est couvert par un toit terrasse, et s'achève par deux murs pignon en briques. La façade côté cour est une succession de baies séparées par des poteaux en béton. Les baies ont une forme identique à celles de l'externat et du bâtiment des sciences. Cette uniformité stylistique est sans doute une conséquence du mode constructif imposé aux bâtiments scolaires.

Analyse

Les bâtiments édifiés par Maurice Coasnes sont caractéristiques de l'architecture scolaire des Trente Glorieuses : plan rectangulaire, structure poteaux-poutres avec éléments de remplissage qui laisse une place prépondérante aux fenêtres, distribution autour d'un couloir central et position des escaliers au centre et aux extrémités du bâtiment, toit terrasse, stricte juxtaposition des ouvertures, trame.

-

Murs

- béton béton armé

-

Plansplan régulier en L

-

Étagesrez-de-chaussée surélevé, 4 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- terrasse

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- buste de femme

- ornement en forme d'objet

-

Statut de la propriétépropriété de la région

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Commune de Douai

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AC Douai, 676W8 : Archives contemporaines, archives produites par le service des Bâtiments : Lycée Jean-Baptiste-Corot, rue Saint-Vaast : plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice "L'aile de l'horloge du lycée Corot de Douai" :

- Ville de Douai, lycée de jeunes filles, aménagement de l'internat : rez-de-chaussée. Plan signé et daté M. Coasnes, 10 novembre 1962.

- Ville de Douai, lycée de jeunes filles, aménagement de l'internat : premier étage. Plan signé et daté M. Coasnes, 10 novembre 1962.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice "Les extensions des années 1960 du lycée Corot" :

- Ville de Douai, lycée de jeunes filles, nouveau réfectoire : plan et élévation. Ni signé ni daté.

-

AC Douai, 4M464. Edifices communaux - monuments et établissements publics - édifices à usage d'établissements d'enseignement, de sciences et d'art : Lycée de jeunes filles, aménagement d'une aile de l'internat, rue Saint-Albin, projet, gros œuvre, menuiserie, peinture, étanchéité, voirie, plomberie, sanitaire, adjudication, devis, décomptes, réceptions, plans [s. d.].

Bibliographie

-

BREUX-BELAU, Réjane. Du cours secondaire au lycée : cent ans d'enseignement pour les filles à travers l'histoire du lycée J.B Corot à Douai, 1904 - 2004. Douai : Association des ancien(nes) élèves du lycée de Jeunes Filles et du lycée Corot à Douai, 2004.

p. 31

Documents figurés

-

AC Douai. 4M461. Lycée Corot, extension et aménagement, plans, programmes, subventions, correspondance, démolition de l'ancienne gendarmerie, de bâtiments rue des Wetz, plateau d'éducation physique rue des Wetz, remise de terrains à la Ville (ancienne gendarmerie) votée et non réalisée, 1958-1973.

Documents figurés utilisés dans la notice :

- Département du Nord, lycée de jeunes filles - Douai : avant-projet de construction d'un externat. Plans et élévations signés M. Coasnes, 4 octobre 1958.

- Département du Nord, lycée de jeunes filles - Douai : plan de masse signé M. Coasnes, 4 octobre 1958.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.