Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

18 rue de Douai

-

Cadastre

2020

000 AC 01

247

Éléments de contexte

En 1901, la famille Cuvillier habite déjà rue de Douai. Le mari, marchand de charbon, gagne suffisamment sa vie pour employer une domestique (recensement de population de 1901). La maison, totalement détruite pendant la guerre, devait donc être assez cossue. Le montant des dommages de guerre accordés est ainsi de 200 000 francs.

La chronologie du projet de reconstruction

Début 1927, Mme Alice Cuvillier-Jacquin, désormais veuve, en commande la reconstruction à Eugène Bidard, dans le cadre de la coopérative de reconstruction n°1. Le devis et les plans pour la maison et ses dépendances (WC, bûcher, buanderie) sont signés en mai de la même année et le premier versement des dommages de guerre a lieu en septembre, une fois les fondations achevées. L'eau et électricité sont installées début 1928. La construction est assez rapide, puisqu'en mai 1928, la commission paye le dernier acompte sur présentation de la réception provisoire des travaux. Le dossier est définitivement soldé en mars 1929, et la commission procède à sa clôture administrative. Le coût total de la reconstruction s'élève à 205 000 francs avec les frais d'architecte, dont 18 000 francs pour les dépendances, alors même que le marché précise que cette maison est plus "petite que celle détruite dont elle est le remploi [car] répondant à de nouveaux besoins."

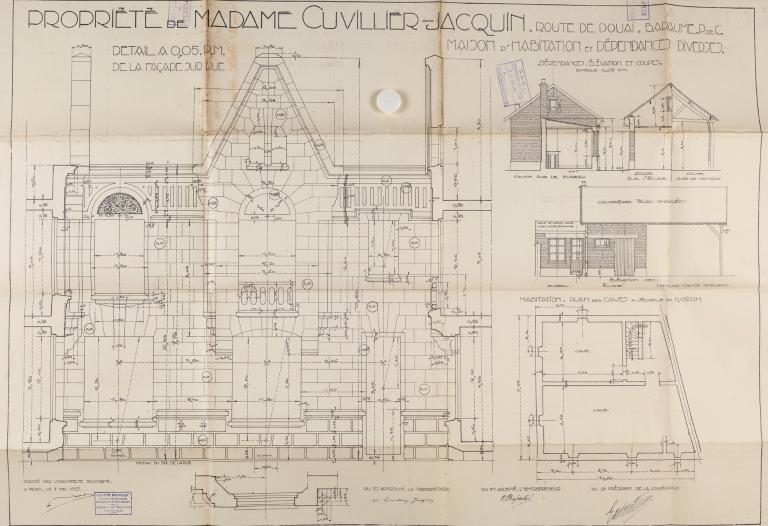

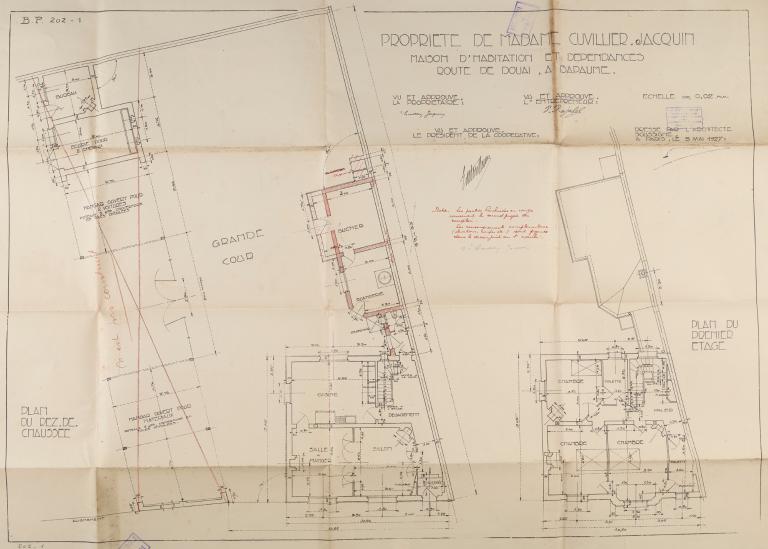

Le projet de l’architecte : les plans

Les plans montrent une maison assez classique du Nord, à front de rue, avec une distribution par un couloir latéral auquel on accède après un vestibule, et un jardin sur l'arrière. Le plan est cependant plutôt carré et non rectangulaire, bien que la forme de la parcelle ait conduit l'architecte à insérer la maison dans un trapèze. Ceci explique la présence dans le salon d'un placard en angle côté façade qui permet de conserver la symétrie de la pièce. Les dépendances, d'un seul niveau, sont situées dans le prolongement la maison avec laquelle elles communiquent, et non dans des bâtiments indépendants en fond de cour. Si la distribution latérale est plutôt rare dans les maisons bourgeoises qui privilégient une distribution centrale, la disposition des pièces est en revanche celle usuelle : au rez-de-chaussée, pièces de réception (salon et salle à manger) sur rue, cuisine sur cour ; chambres à l'étage auxquelles on accède par un escalier droit à retour situé au bout du couloir ; grenier sous les combles.

Le projet de l’architecte : les élévations

Les dessins conservés aux AD du Pas de Calais montrent une façade sur rue est organisée en deux niveaux et un étage en surcroit, et trois travées. La travée de droite, qui correspond à l'entrée et au palier qui dessert les chambres, est un peu plus étroite que les deux autres. Celle centrale est soulignée, à partir du second niveau, par un bow-window encadré de colonnes engagées reposant sur des culots coniques, qui se poursuit à l'étage par un haut fronton à la pointe tronquée. Ce dernier est percé de baies géminées rectangulaires dont l'angle extérieur est coupé pour suivre la ligne des rampants du fronton. Les rampants se poursuivent sous forme de corniche sous le léger débord du toit. Les baies ont des linteaux droits, surmontées d'un tympan en plein cintre décoré d'un motif de roses pour celles du second niveau de façade. Si les baies sont en retrait par rapport au nu du mur, les appuis de fenêtres, droits au premier niveau et courbes au second, sont en revanche en saillie. La baie au centre de la façade est complétée par un garde corps ajouré. Deux bandeaux plats interrompus par les embrasures des baies traversent la façade, entre le soubassement et le premier niveau de baies et au dessus des baies du second niveau. Interrompu par le fronton, un large bandeau de cannelures plates complète le décor de la façade. Le soubassement est traité de façon à ressembler à de la pierre meulière grâce "à du ciment Portland peigné avec imitation d'appareil de pierre", tandis que le reste de la façade est enduit au ciment et peint pour donner l'impression d'un parement en pierre de taille.

Les matériaux préconisés dans le devis descriptif

La maison et les dépendances font l'objet de devis descriptifs distincts. Comme toujours, ils permettent de connaitre quels sont les matériaux mis en œuvre par l'architecte. Le sol de la cave est en ciment, les murs, les escaliers et les voutains du plancher haut en briques de pays cuites au four continu, de même que la maçonnerie des murs extérieurs. Seuls les murs de refend sont prévus en brique de meule. Les cloisons intérieures sont en carreau de plâtre. Toutes les cloisons intérieures et les plafonds sont plâtrés puis peints. Les seuils seront en pierre de Soignies (calcaire local de couleur gris-bleu). Les sols des sanitaires seront en granito, de même que les marches du vestibule d'entrée, ceux de la cuisine et du bureau (qui devait se situer dans les annexes jamais construites) en "carreau céramique à dessin au choix du propriétaire", celui la buanderie avec du carrelage de Beauvais, ceux du bûcher et du clapier en briques posées à plat, ceux de la salle à manger et du salon parquetés en chêne posé à l'anglaise et ceux de toutes les autres pièces en sapin. Les escaliers sont en chêne. La charpente de la maison est en sapin, avec une couverture en "ardoises de Rimogne de première qualité". Les pièces sont équipées de cheminées, plus ou moins luxueuses en fonction des pièces : marbre rouge à modillons pour la salle à manger, "Pompadout" (sic !) en marbre blanc pour le salon, et capucines ordinaires pour les chambres. Toutes les huisseries extérieures sont en chêne et les fenêtres du rez-de-chaussée "recevront des persiennes métalliques". La porte d'entrée, également en chêne, sera décorée dans la partie haute vitrée "d'un panneau en fer forgé conforme au dessin". Les portes intérieures sont en chêne, vitrées en partie haute dans les espaces de réception (mais elles peuvent être fermées "par un panneau portatif en sapin"!) et pleines en sapin pour les pièces des espaces privés.

Beaucoup de points sont communs à la maison et aux dépendances : fondations en briquaillons de récupération, sol en béton, murs extérieurs et cloisons intérieures en brique "uniformes, sonores et bien cuites", murs enduits en ciment Portland à l'extérieur et en plâtre à l'intérieur, menuiseries extérieures en chêne et intérieures en sapin. Les quelques différences concernent les marches de seuil qui sont ici en briques (et pas en pierre de Soignies) et surtout la couverture qui est un toit terrasse en "béton de ciment armé avec chape étanche", de même que celui des ateliers (devenu garage).

Le mur de clôture, qui fait tout le tour de la parcelle, est en "panneaux de ciment armé entre poteaux" et couronné par un chaperon en ciment moulé.

Le marché, signé un mois après l'établissement du devis, apporte à ce dernier des modifications substantielles : "la maçonnerie prévue en brique de four sera exécutée en briques de meules ; le ravalement prévu en ciment-pierre Poliet et Chausson sera par économie remplacé par du ciment Portland et silexore avec remplacement du motif décoratif des fenêtres par un autre plus simple ; la façade postérieure sera simplifiée ; les faux lambris et les placards seront supprimés partout où ils sont indiqués au descriptif", c'est à dire dans le salon, la salle à manger et le vestibule. Ce souci d'économie était déjà présent dans le devis, qui précisait que les matériaux à employer prioritairement au remblai du sol de la cave devaient être ceux récupérés lors du déblaiement de la parcelle "après avoir subi un nettoyage et avoir été concassés".

Les réalisations et modifications ultérieures

Du hangar pour matériaux, des écuries pour deux chevaux et des bureaux prévus sur le plan dans un bâtiment annexe, seule la partie proche de la rue est construite pour devenir un garage. Les compte-rendu de paiement des dommages de guerre ne mentionnent pas sa construction, qui est donc postérieure à 1929. Les vues aériennes IGN montrent que le garage est déjà construit en 1947, date de la vue la plus ancienne.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1927, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte, architecte communal attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

La maison est située le long de la rue de Douai, à l'angle avec la rue du tour de ville. Elle occupe le côté droit d'une parcelle sur laquelle se trouvent également un jardin et un garage. A gauche, la palissade en panneau de béton qui clôt le jardin est percée d'une porte. Elle se poursuit par une haie perpendiculaire à la rue qui rejoint le garage, construit en retrait. La maison est alignée à front de rue et partage un mur mitoyen avec sa voisine de droite.

La comparaison du dessin de l'élévation proposée par Bidard avec la façade de la maison actuelle montre que celle-ci a été réalisée fidèlement aux indications. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur la description, sauf en ce qui concerne les parties qui n'ont fait l'objet d'aucune description dans le devis ou d'aucun dessin de l'architecte.

C'est le cas des décors de la façade latérale, réalisés en béton moulé, qui poursuivent ceux de la façade sur rue : tympan décoré de roses art déco et de lignes rayonnantes au dessus des baies du second niveau, bandeau de cannelures plates sous le rebord du toit, fausse pierre taillée en sous-bassement... ou de la toiture en pavillon en ardoises.

La maison, la palissade et le garage sont couverts du même enduit beige, ce qui contribue à donner un sentiment d'unité à l'ensemble, malgré le décalage d'alignement sur rue.

On peut noter la conception intéressante du garage : sa partie destinée aux voitures est accessible directement depuis la rue, mais la porte piétonnière est rejetée à droite, séparée par la haie des deux portes pour les voitures et de l'espace public, et donne directement dans l'espace privé du jardin.

S’agissant d’une propriété privée, l’intérieur actuel de la maison n’a pas été étudié. Il n’est donc pas possible de savoir si la construction s’est faite conformément aux plans de l’architecte, ni si cette dernière a été modifiée par la suite.

-

Murs

- brique enduit d'imitation

-

Toitsardoise, ciment en couverture

-

Plansplan régulier

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage en surcroît

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à plusieurs pans

-

Techniques

- maçonnerie

-

Représentations

- rose

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

La maison de Mme Cuvillier est exceptionnelle à plus d'un titre.

Par son aspect tout d'abord : décors de roses géométriques, forme du fronton, références à l'antiquité du bandeau de cannelures plates sous le toit sont autant de détails qui rattachent le style de la maison à l'Art déco. La maison de Mme Cuvillier est une des très rares représentante de ce courant artistique à Bapaume.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer le choix de ce style. Les dates du chantier placent la construction de la maison plutôt dans la dernière phase de reconstruction de la ville, à un moment où l'Art déco s'est imposé un peu partout en Europe et n'a donc plus rien de révolutionnaire. L'implantation de la maison, dans une zone peu construite où il n’était pas nécessaire de tenir compte de l'élévation et de l'apparence des maisons avoisinantes peut également être une explication. Enfin, tout comme l'Hôtel Moderne, cette maison est un projet porté par une femme, peut-être plus sensible qu'un homme à l'expression stylistique de la façade ou plus ouverte à la modernité...

Cette différence d'aspect entre cette maison et les autres constructions de Bidard montre que ce dernier a su s'adapter aux demandes de ses clients.

Les modifications apportées entre le devis et le marché avec l'entrepreneur indiquent aussi qu'il a su tenir compte des contraintes budgétaires de Mme Cuvillier : tout en conservant à la maison une apparence de luxe (bow-window entouré de colonnes, décors des tympans...), il a réduit les coûts en prenant des matériaux de moins bonne qualité (briques de meules au lieu des briques au four par exemple). Il a également demandé à simplifier les décors. Entre ceux prévus dans le devis et ceux finalement décrits dans le marché avec l'entrepreneur, les roses, complétées par des lignes rayonnantes, ont été cantonnées à la partie centrale du tympan et n'occupent plus tout l'espace, les murs sont enduits en ciment et peints au silexore et non plus en ciment-pierre...

Certains détails du devis sont également inhabituels. S'il est en effet très fréquent que les marchés de travaux indiquent que la nouvelle construction vient en remplacement de celle détruite, le devis descriptif signé entre l'architecte, l'entrepreneur et Mme Cuvillier précise ici que la nouvelle construction est précisément édifiée à l'emplacement de l'ancienne et que "l'entrepreneur exécutera le nivellement du sol à l'emplacement de la construction, le dérasement des murs et le déblaiement de la cave". Une telle indication est exceptionnelle dans les marchés dépouillés aux AD du Pas Calais, de même que la présence dans le devis d'un paragraphe consacré à la "décoration architecturale", "exécutée conformément aux plans de détail qui seront remis et aux ordres donnés. Tout le soin désirable [doit être] apporté dans son exécution et dans le choix des matériaux".

On peut aussi relever la demande de l'architecte d'utiliser pour la couverture des ardoises de Rimogne, carrière des Ardennes. Cette précision est assez surprenante car les ardoises viennent habituellement d'Angers pour les plus luxueuses, ou de Fumay, carrière belge proche de la frontière. Aucune autre mention de cette carrière n'est apparue dans les devis conservés aux AD du Pas de Calais dépouillés dans le cadre de l'étude sur la reconstruction à Bapaume.

Enfin, l'organisation du chantier est à son tour inhabituelle : la maison et les dépendances ont fait l'objet de devis descriptifs distincts et ont été construites par deux entrepreneurs différents alors que les dates des devis, des plans et des paiements des travaux montrent qu'elles sont réalisées sur la même période. Rien dans le dossier conservé aux archives ne permet d'expliquer cette particularité : volonté de travailler plus vite en faisant travailler deux entreprises en même temps ou défaillance du premier entrepreneur ?

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R9/110. Dommages de guerre. Secteur de Bapaume. Dossier n° 1792. Dossier de dommages de guerre de Mme Cuvillier-Jacquin : devis, marchés, fiche de renseignements, conventions d'acompte, compte de mitoyenneté, liquidation du compte de coopérateur, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Propriété de Mme Cuvillier-Jacquin - Maison d'habitation et dépendances, route de Douai à Bapaume : élévations et coupe. Daté et signé par Bidard (architecte), Rajadel (entrepreneur), le président de la coopérative et la propriétaire, le 5 mai 1927

- Propriété de Mme Cuvillier-Jacquin - Maison d'habitation et dépendances, route de Douai à Bapaume : plans du rez-de-chaussée et du premier étage. Daté et signé par Bidard (architecte), Rajadel (entrepreneur), le président de la coopérative et la propriétaire, le 5 mai 1927

Devis, marchés, fiche de renseignements, conventions d'acompte, compte de mitoyenneté, liquidation du compte de coopérateur, plans. -

AD Pas-de-Calais : M4267

Bapaume. Recensement de population, 1901.

p.30

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.