Historienne, Martine Plouvier a été conservateur régional de l'Inventaire général de Picardie, conservateur en chef aux Archives nationales et directrice du Centre d'études et de recherches prémontrées.

- mobilier et objets religieux, la cathédrale de Soissons

-

Lefébure ThierryLefébure ThierryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Grand Soissons Agglomération - Soissons-Sud

-

Vol

-

Commune

Soissons

-

Adresse

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais

,

place Cardinal-Binet

-

Emplacement dans l'édifice

abside (baie 100)

-

Lieu de déplacement

Commune : Bryn Athyn

-

Dénominationsverrière

-

Titres

- Arbre de Jessé (l')

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

La verrière où est représenté l'Arbre de Jessé a été réalisée dans le premier quart du 13e siècle, probablement aux alentours de 1212, date de prise de possession du chœur par le chapitre. Elle est traditionnellement considérée comme un don du roi Philippe Auguste. Comme le rapporte le chanoine Claude Dormay vers le milieu du 17e siècle, le Roy Philippe Auguste [...] donna la grande vitre que l'on void à la teste du Chœur. Dormay emprunte sans doute cette information au martyrologe de la cathédrale qui conserve le souvenir du généreux don de 30 livres parisis, fait par le roi au chapitre, et destiné à l'exécution rapide (et sans doute locale) de la maîtresse-vitre. Le thème iconographique de l'arbre de Jessé, qui se développe à partir du milieu du 12e siècle et connaît une grande faveur au 13e siècle, est une préfiguration de l'Incarnation du Christ, qui, ici, domine en majesté depuis le haut de la verrière. Cette thématique en fait donc un des principaux sujets développés dans les verrières axiales. En outre, cette représentation des rois de juda est particulièrement adaptée à un don royal.

Par la suite, rien de précis n'est connu sur l'histoire de cette verrière jusqu'au début du 19e siècle.

L'ensemble des verrières de la cathédrale souffre d'un manque d'entretien pendant la Révolution et profite d'une restauration vers 1807, à l'aide de panneaux de vitraux provenant de l'église abbatiale Saint-Jean-des-Vignes qu'on commence à détruire. Gravement endommagées par l'explosion de la poudrière du bastion Saint-Remy, le 13 octobre 1815, puis par un ouragan en décembre 1815, les verrières sont réparées en 1816 ou 1817, intégrant au besoin des panneaux ou des verres provenant cette fois de l'église abbatiale de Braine, en cours de démolition partielle. En ce qui concerne l'Arbre de Jessé, le devis de l'expert Louis Duroché signale que dix panneaux, sur les trente-six de la verrière, sont à refaire à neuf. Les verrières de l'abside sont alors complètement remaniées, les manques étant comblés par des scènes ou des personnages empruntés à d'autres verrières de la cathédrale, ou aux édifices précédemment cités. Enfin, le vitrier restaurateur installe au centre de l'Arbre de Jessé un crucifix sur fond violet qu'il vient de créer, dans le but probable de remplacer un panneau détruit.

Le baron Ferdinand de Guilhermy, qui visite la cathédrale de Soissons à plusieurs reprises vers le milieu du 19e siècle, décrit l'aspect de cette verrière avant que soit entreprise la restauration méthodique du vitrage de l'édifice après 1850. Son rapport signale la présence du crucifix moderne, qui interrompt la chaîne des sujets et gâte l'ensemble. Le bas de la fenêtre est alors confus. Le vitrail est occupé par des personnages assis ou debout, ces derniers portant des banderoles. Au centre, se trouve un roi assis, puis le Christ assis, la tête peut-être environnée de colombes. Un autre personnage est assis au-dessus du Christ, impensable composition qui témoigne du déplacement des panneaux. L'aspect de la verrière est tel, que le visiteur - qui excelle pourtant en iconographie - n'arrive pas à reconnaître le sujet traité. Dans la fenêtre voisine (baie 102), également très confuse, le baron de Guilhermy remarque le buste d'un roi nimbé, assis dans des branches, ainsi que la Vierge, également assise entre des branches, personnages dans lesquels il reconnaît enfin des éléments d'un arbre de Jessé. D'autres éléments sont peut-être exilés à l'époque dans d'autres baies de l'abside et des chapelles absidales Saint-Pierre et Saint-Paul. En effet, dans la verrière centrale de la chapelle Saint-Pierre, sont alors placés les morceaux d'un grand personnage portant une banderole où l'on peut lire EZEC (sans doute Ezéchiel). La première fenêtre de la chapelle Saint-Paul accueille la partie supérieure du prophète Habacuc, tandis que la deuxième renferme celle du prophète Joël.

La restauration des verrières de l'abside commence vers 1865 par la verrière 104 consacrée à la mort de la Vierge. Puis le projet de rétablir les quatre verrières voisines émerge progressivement. Ces verrières et les verrières absidales sont déposées en 1882, puis mises en caisses, tandis que les baies sont bouchées par une maçonnerie de brique. Il faut attendre quelques années pour que la fabrique accepte de participer financièrement à cette restauration. En 1889, alors que la somme nécessaire à la remise en état d'une verrière a pu être rassemblée, la restauration du vitrail central (baie 100) est confiée au peintre-verrier parisien Édouard Didron, dont la soumission est la plus avantageuse. La verrière est restaurée en 1889-1890 (elle est datée et signée dans la bordure inférieure), et, au milieu de l'année 1890, Édouard Didron soumissionne à nouveau pour restaurer les trois autres verrières de l'abside. Mais cette fois, le marché est emporté par Félix Gaudin, qui a consenti le rabais le plus important. L'échelonnement du travail dans le temps et son morcellement ont privé Didron d'un certain nombre de panneaux originaux, lors de la réparation de la verrière axiale, en particulier du roi et de la Vierge qui se trouvaient dans la verrière voisine (baie 102). Édouard Didron n'a donc pu que retirer les éléments étrangers à la composition d'origine, recomposer et restaurer les personnages subsistants, et créer dans le style du début du 13e siècle plusieurs panneaux et personnages manquants (un motif décoratif à la place de Jessé endormi, un roi, le prophète Ezéchiel, une Sibylle, enfin la Vierge).

Pendant la Première Guerre mondiale, cette verrière est déposée en deux campagnes, en 1915 pour le tiers inférieur, puis en 1917 pour les panneaux restants. Quelques photographies réalisées par le service des Monuments historiques témoignent que ce vitrail a été peu victime des bombardements et n'a rien subi d'irréparable.

À l'issue du conflit, le chœur, moins atteint que la nef, est rapidement restauré. La réparation de l'Arbre de Jessé est confiée au peintre-verrier parisien Emmanuel Daumont-Tournel (9 rue François Bonvin), et achevée en 1923 ou au tout début de 1924. Déposé une nouvelle fois en 1939, et conservé pendant toute la Seconde Guerre mondiale au musée des Monuments français, le vitrail a été restauré par le peintre-verrier parisien Georges Bourgeot (3 rue des Gobelins) et reposé en 1946.

La Vierge et la partie supérieure d'un roi de Juda, que Guilhermy avait remarqués dans la verrière 102, ont quitté définitivement les fenêtres de la cathédrale en 1890. Ces panneaux devenus superflus, écartés des trois dernières verrières lors de leur restauration par Félix Gaudin, ont été donnés ou vendus au cours des années suivantes, soit par le verrier, soit par décision de la fabrique. La Vierge a été acquise par le Kunstgewerbemuseum de Berlin dans le commerce d'art, en 1904 ou 1905 semble-t-il, puis a été détruite par un bombardement ou une explosion à la fin du second conflit mondial. La partie supérieure du roi (qu'on surnomme "le roi de Bourges") a été achetée en 1921 par le collectionneur américain Raymond Pitcairn, après avoir appartenu à d'autres amateurs privés. Le panneau est actuellement conservé au Glencairn Museum de Bryn Athyn en Pennsylvanie (USA).

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 13e siècle

- Secondaire : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1890, daté par source, porte la date

-

Lieu d'exécutionCommune : Soissons

-

Lieu d'exécutionCommune : Paris

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Didron Edouard-Amédéepeintre-verrier, restaurateur attribution par source, signatureDidron Edouard-AmédéeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Philippe II , dit(e) dit Philippe Augustedonateur attribution par source

-

Auteur :

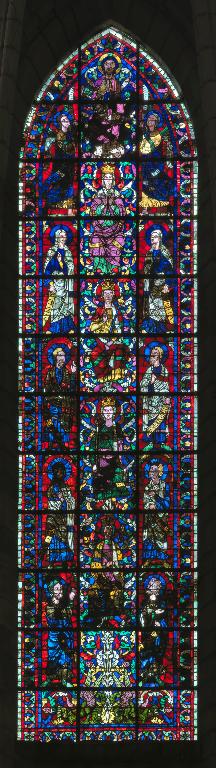

La verrière prend place dans une baie libre en forme de grande lancette, qui s'achève en arc brisé à sa partie supérieure. Elle est composée de douze registres superposés de trois panneaux, accueillant (en l'état actuel) quinze personnages juxtaposés et superposés. Elle est formée d'un assemblage de pièces de "verre antique" rehaussées de grisaille. Comme souvent, le verre rouge, qui est un verre doublé, présente un aspect hétérogène.

-

Catégoriesvitrail

-

Structures

- baie libre, rectangulaire vertical, en arc brisé

-

Matériaux

- verre transparent, soufflé, taillé, peint, grisaille sur verre

- plomb, réseau

-

Précision dimensions

Mesures de la verrière : h = 1002 ; la = 250. Ces mesures proviennent du mémoire des travaux de restauration effectués par Emmanuel Daumont-Tournel. Un panneau central mesure 78 sur 77 cm.

-

Précision représentations

L'arbre de Jessé, au sens strict, occupe la colonne centrale. À la base, à la place de Jessé endormi, se trouve une composition ornementale, formée de deux dragons vus de profil et adossés. Ils tiennent dans leur gueule du feuillage et un arum. L'arbre se développe à partir de l'espace libre entre leurs deux queues enroulées, et forme des volutes de feuillages sur lesquelles se détache la généalogie terrestre du Christ.

En partant du bas, dans la colonne centrale, prennent place trois rois assis de face, couronnés et nimbés, tenant un sceptre. Au-dessus, est assise la Vierge, elle-aussi de face, couronnée et nimbée, les deux mains ouvertes vers l'observateur. Elle est surmontée du Christ, assis de face, portant l'auréole crucifère. Il tient un livre de la main gauche et bénit de la droite.

Les deux colonnes latérales sont réservées aux prophètes et aux Sibylles qui ont annoncé la venue de la Vierge et la naissance du Christ, ainsi qu'à des anges. Les prophètes et les Sibylles sont debout et de face, sous un arc en plein cintre qui repose sur deux consoles feuillagées. Chacun porte un phylactère sur lequel son nom est inscrit. Leur tête est tournée vers les personnages centraux, et plusieurs font un geste de la main ou du doigt qui symbolise la prise de parole ou l'enseignement. Un ange de profil et les mains jointes surmonte chacune des deux Sibylles. Une frise de feuillage entoure la verrière.

De nombreux auteurs ont rapproché avec pertinence l'iconographie de cette verrière et une miniature de même sujet se trouvant dans le psautier d'Ingeburge de Danemark, épouse du roi Philippe-Auguste et reine de France, conservé à Chantilly. Les différences qu'on remarque sur la verrière peuvent provenir de la rangée supplémentaire de personnages qui y a pris place. Elles peuvent aussi résulter des restaurations successives du 19e siècle. Les divergences principales consistent dans la présence de deux Sibylles au lieu d'une, dans l'absence de la colombe du Saint-Esprit ou des sept colombes qui symbolisent ses dons, et surtout dans le décalage de hauteur qui existe entre les personnages de la colonne centrale et les personnages latéraux, et qui fait buter le Christ sous l'ogive de la baie.

-

Inscriptions & marques

- inscription donnant l'identité du modèle, peint, sur l'oeuvre, latin, partiellement illisible, lecture incertaine

- inscription concernant une restauration, sur l'oeuvre, connu par document

-

Précision inscriptions

Les noms latins de certains personnages sont peints à la grisaille sur un phylactère. Seuls les personnages superposés sur les deux côtés de la verrière sont nommés, les personnages de la partie centrale n'étant accompagnés d'aucune inscription. Les photographies des panneaux, réalisées après la Première Guerre mondiale, facilitent la lecture des noms, l'obscurcissement des verres originaux rendant cette opération presque impossible aujourd'hui in situ.

Noms des personnages de la colonne de gauche, de bas en haut : YSAIAS, DANIEL, MICHEAS, SIBILLA.

Noms des personnages de la colonne de droite, de bas en haut : JEREMIAS, OSIAS P, EZECHIEL, SIBILLA.

Plusieurs historiens du vitrail mentionnent que le peintre-verrier restaurateur Edouard Didron a signé son travail et inscrit la date de 1890 dans la bordure inférieure de la verrière. Cette inscription est invisible depuis le sol.

-

État de conservation

- oeuvre restaurée

- plombs de casse

- oeuvre recomposée

- partie remplacée

-

Précision état de conservation

S'il est probable que la verrière a été restaurée sous l'Ancien Régime, la mention précise ne nous en est pas parvenue. Quoi qu'il en soit, elle profite de réparations après la période révolutionnaire, puis surtout en 1816 ou 1817, après l'explosion de la poudrière du bastion Saint-Remy. Le document qui recense les dégâts signale que dix des trente-six panneaux de ce vitrail doivent être "refaits à neuf". La réparation des verrières de la cathédrale est alors effectuée sans méthode, et les panneaux sont remontés dans le plus grand désordre. Certains éléments de la verrière originale semblent avoir gagné d'autres baies de la cathédrale, tandis que les manques sont bouchés par d'autres panneaux, dont certains viennent d'être achetés à la fabrique de l'église abbatiale Saint-Yved de Braine. Une description datée du deuxième quart du 19e siècle témoigne que les panneaux provenant de cette verrière occupent principalement les baies 100 et 102, quelques rares éléments étant peut-être exilés dans d'autres baies de l'abside et des chapelles absidales Saint-Pierre et Saint-Paul.

La verrière 104 ayant été restaurée vers 1865, le projet de rétablir les quatre autres verrières de l'abside émerge progressivement. Ces verrières sont déposées en 1882. Puis le vitrail central (baie 100) est confié en 1889 au peintre-verrier parisien Edouard Didron, tandis que les trois autres gagnent l'atelier de Félix Gaudin en 1890, privant ainsi Didron d'un certain nombre de panneaux originaux. Les éléments étrangers à la composition d'origine sont retirés, les personnages subsistants sont recomposés et restaurés, et plusieurs panneaux et personnages manquants sont créés dans le style du début du 13e siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, cette verrière est déposée en deux campagnes, en 1915, puis 1917. Relativement peu endommagée, elle est restaurée en 1923 par Emmanuel Daumont-Tournel, peintre-verrier à Paris. A nouveau déposée en 1939, elle a été restaurée et remise en place en 1946, par Georges Bourgeot. Les avatars de ce vitrail au 19e siècle expliquent l'absence de Jessé endormi (remplacé par un motif décoratif), et l'aspect moderne d'un roi, de la Vierge, d'un prophète et d'une Sibylle. Certains de ces personnages ont été ou sont encore présentés dans des musées étrangers, exil dont le peintre-verrier restaurateur Didron n'est pas responsable, quoi qu'on en dise.

Quelques trous sont actuellement visibles dans la partie supérieure de la verrière.

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

-

Protectionsclassé au titre immeuble, 1862

-

Référence MH

La cathédrale ayant été classée par liste de 1862, les objets qui, comme les verrières médiévales, étaient incorporés à l'édifice à cette date, profitent de la même protection.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AN. Série F ; Sous-série F 19 (Cultes) : F 19, carton 7890 (Travaux exécutés dans la cathédrale de Soissons au cours de la période concordataire ; 1887-1893).

Rapport de l'architecte Paul Gout, en date du 1er août 1889. -

AMH (Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine). Série 81 : 81/02, carton 195. Réparations diverses (1923).

Dossier Travaux 1923 (Mémoire des travaux de réparation de vitraux exécutés sous la direction de M. Brunet). -

AMH (Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine). Série 81 : 81/02, carton 205. Soissons, cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais, dommages de guerre (1945-1950) ; travaux (1953-1979).

Dossier 17 : travaux de 1945 à 1950 (Mémoire des travaux de pose de vitraux anciens exécutés par Monsieur Bourgeot). -

A. Evêché Soissons. Série L (temporel) ; Sous-série 6 L : 6 L Soissons 1815-1818 (travaux de la cathédrale, à la suite de l'explosion).

2e dossier, devis de l'architecte Duroché, daté du 8 février 1816. -

BnF (Cabinet des Manuscrits) : naf 6109 (collection Guilhermy, 16). Description des localités de la France (Soissons).

folios 255 v°, 256 r°, 257 r°-258 r°.

Bibliographie

-

ANCIEN, Jean. Vitraux de la cathédrale de Soissons. Réédition du livre du 24 juillet 1980. Neuilly-Saint-Front : imprimerie Lévêque, 2006.

p. 104-112. -

DORMAY, chanoine Claude. Histoire de la ville de Soissons, et de ses rois, ducs, comtes et gouverneurs. Avec une suitte des Evesques, & un Abbregé de leurs actions : diverses remarques sur le clergé, & particulierement sur l'Eglise Cathedrale ; et plusieurs recherches sur les vicomtez & les Maisons Illustres du Soissonnois. Soissons : Nicolas Asseline, 1663-1664, 2 vol.

t. 2, p. 194. -

[Exposition. New-York, The Metropolian Museum of Art. 1982]. Radiance and reflection : medieval art from the Raymond Pitcairn collection. Réd. Jane Hayward, Walter Cahn. New-York : The Metropolitan Museum of Art, 1982.

p. 140-142. -

FRANCE. Corpus Vitrearum Medii Aevi. Les vitraux de Paris, de la Région parisienne, de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Recensement des vitraux anciens de la France, vol. 1. Paris : éditions du CNRS, 1978.

p. 171. -

GRODECKI, Louis. Un vitrail démembré de la cathédrale de Soissons. Gazette des Beaux-Arts, 1953, série 6, volume XLII, p. 169-176.

-

GRODECKI, Louis, BRISAC, Catherine. Le vitrail gothique au XIIIe siècle. Fribourg : Office du Livre, 1984.

p. 30, p. 37 (ill. 25), p. 38, p. 261. -

GRODECKI, Louis. Les vitraux soissonnais du Louvre, du musée Marmottan et des collections américaines. La Revue des Arts, 1960, t. 10, n° 4-5, p. 163-178.

p. 171-172. -

Soissons. - Les Cloîtres de Saint-Jean. - Les Verrières de la Cathédrale. La Semaine religieuse du Diocèse de Soissons et Laon, 1889, n° 50, samedi 15 décembre 1889.

p. 901-902.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.

Historienne, Martine Plouvier a été conservateur régional de l'Inventaire général de Picardie, conservateur en chef aux Archives nationales et directrice du Centre d'études et de recherches prémontrées.

Dossier d’ensemble

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.