Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

- patrimoine industriel, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Saint-Quentinois - Saint-Quentin

-

Commune

Saint-Quentin

-

Lieu-dit

quartier Saint-Jean

-

Adresse

114 rue Denfert-Rochereau

,

55 à 57 rue Thiers

,

63 rue du Colonel-Fabien

-

Cadastre

2006

BH 696, 717

-

Dénominationsusine de broderie mécanique, tissage

-

Précision dénominationtissage de coton

-

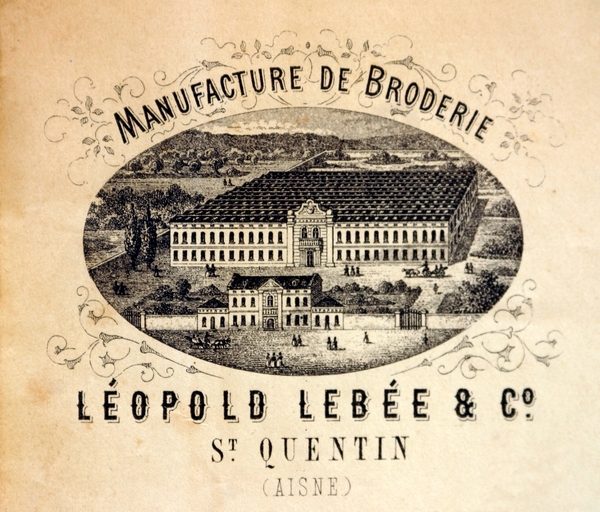

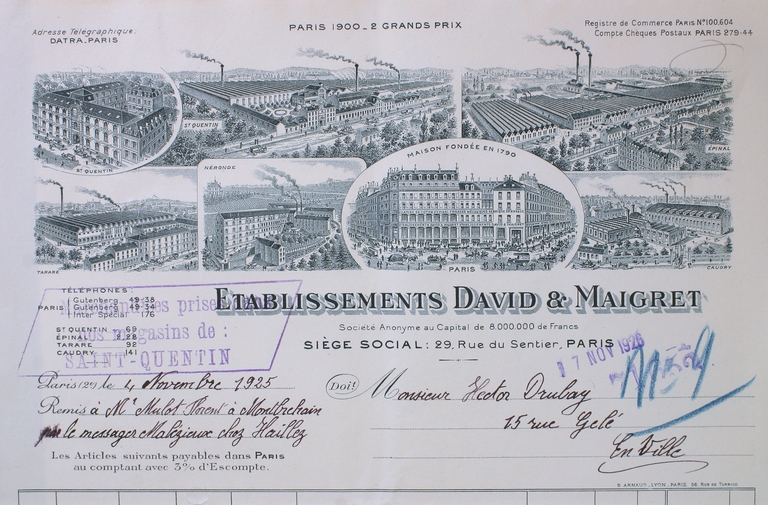

AppellationsLebée Léopold, David et Maigret

-

Destinationsusine de produit textile non tissé

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, salle des machines, entrepôt industriel, bureau, logement patronal, conciergerie, cheminée d'usine

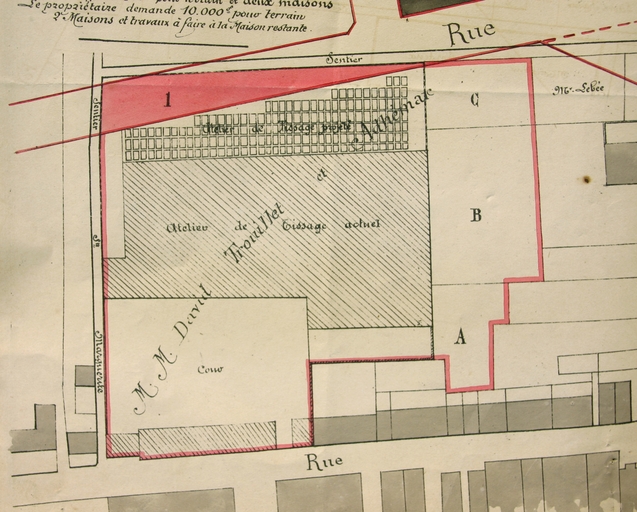

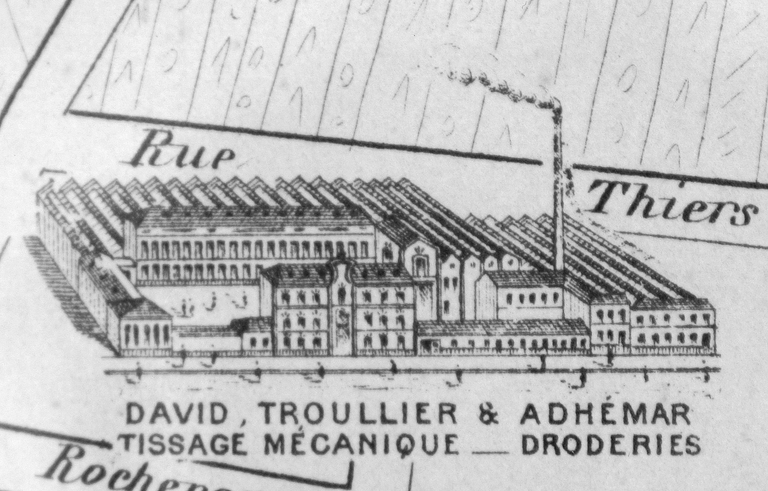

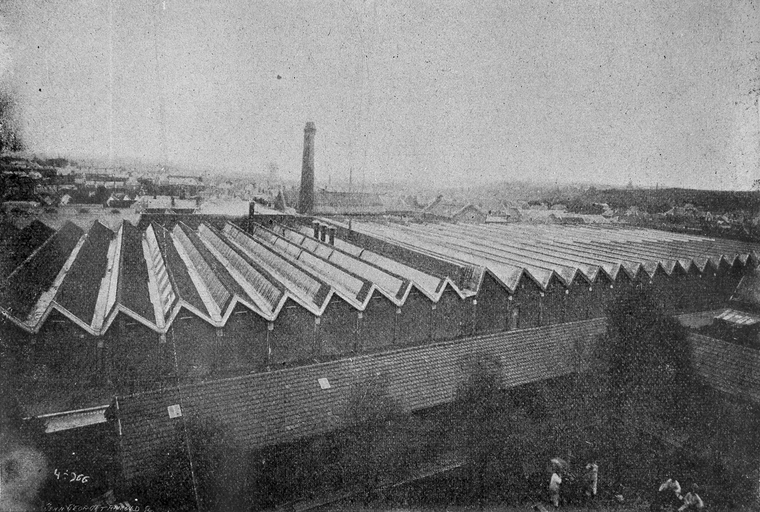

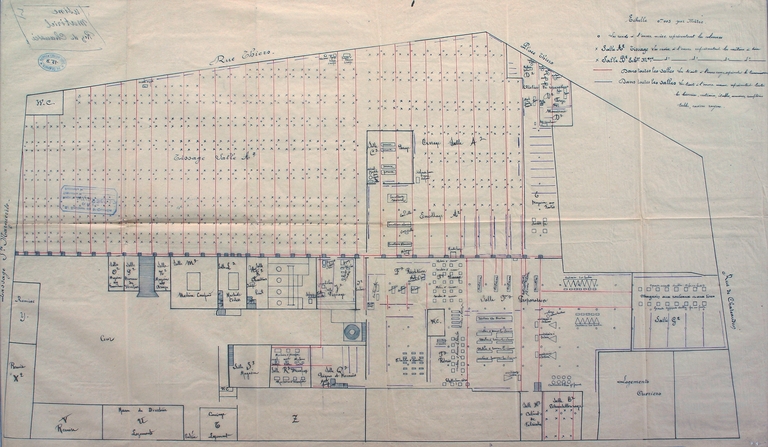

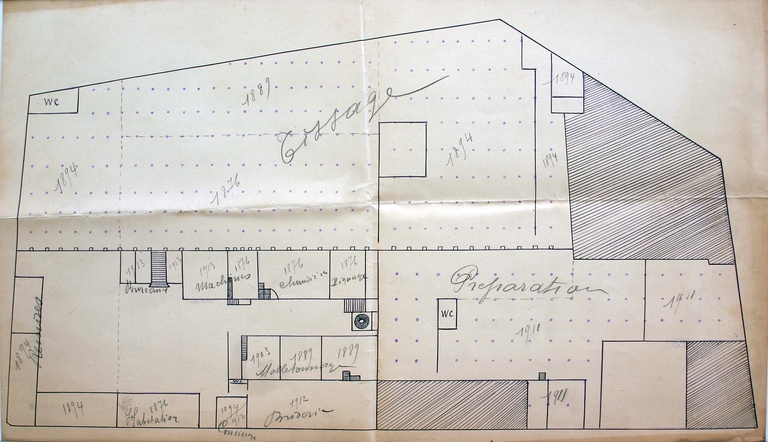

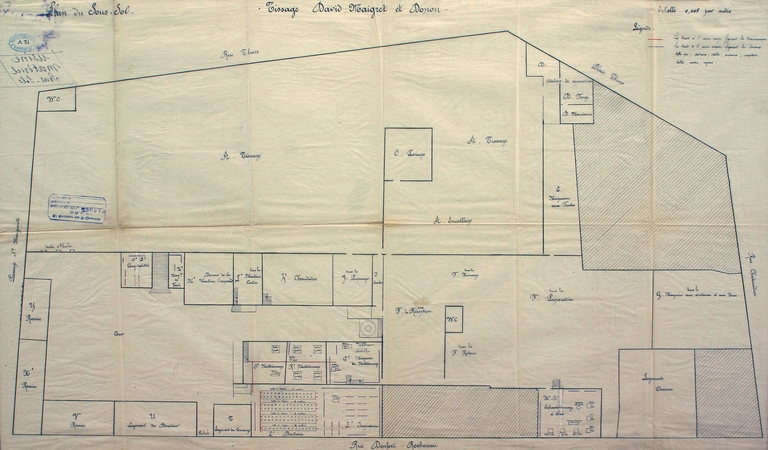

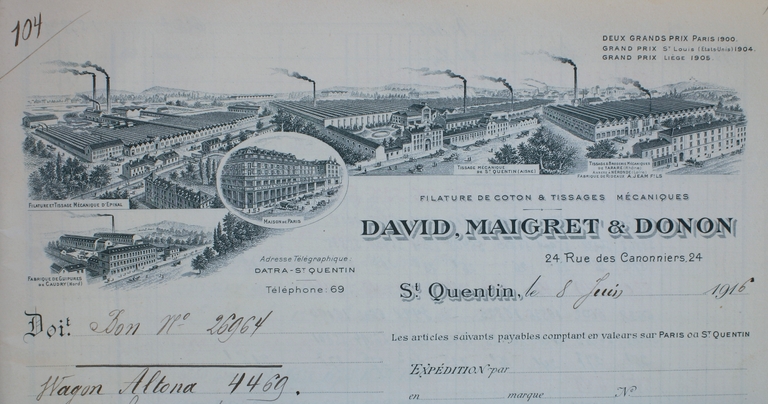

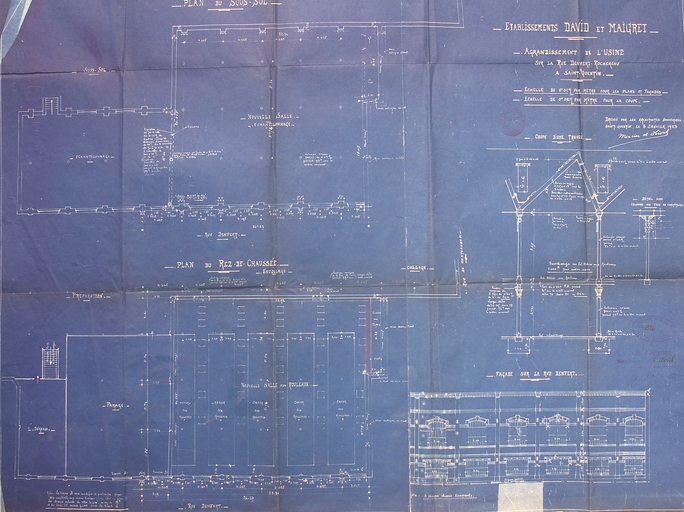

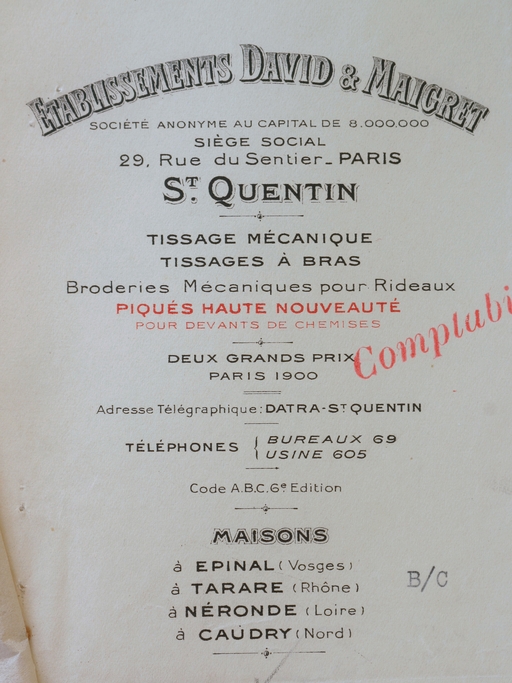

Une usine de broderie mécanique, exploitée par la société Léopold Lebée & Cie, est attestée sur ce site en 1872. En 1875, le site est acquis par la société David, Troullier et Adhémar, qui transforme l'usine en tissage de coton. Cette société, dont le siège est basé à Paris (rue du Sentier), ouvre un an plus tôt une maison de commerce, rue des Canonniers (étudiée). Les plans dressés à l'issue de la Première Guerre mondiale, et la date que portait la cheminée d'usine avant destruction, indiquent l'année 1876. Or il semble bien que l'usine soit antérieure, et que la date de 1876 ne soit que celle de la reprise d'activité par David, Troullier & Adhémar. L'usine est agrandie en 1889, avant qu'elle ne soit partiellement détruite par un vaste incendie en 1894. Elle est reconstruite et agrandie à cette date, suivant les plans de l'architecte saint-quentinois Charles Chérier. Des extensions sont réalisées en 1903, puis en 1911. Une nouvelles salle des machines et des bureaux sont construits en 1913.

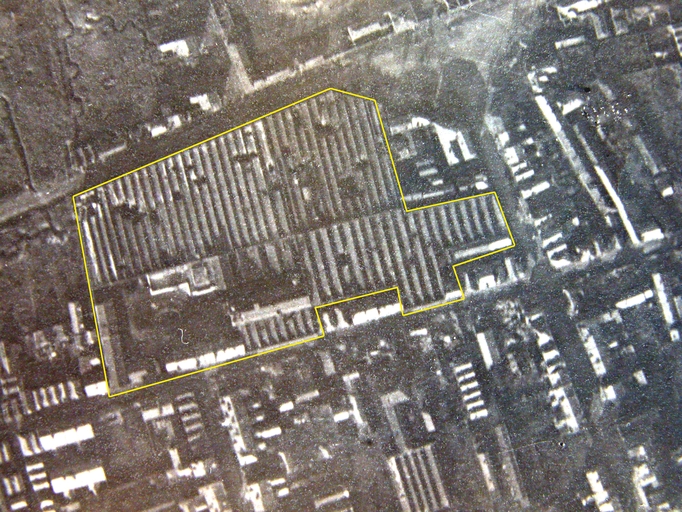

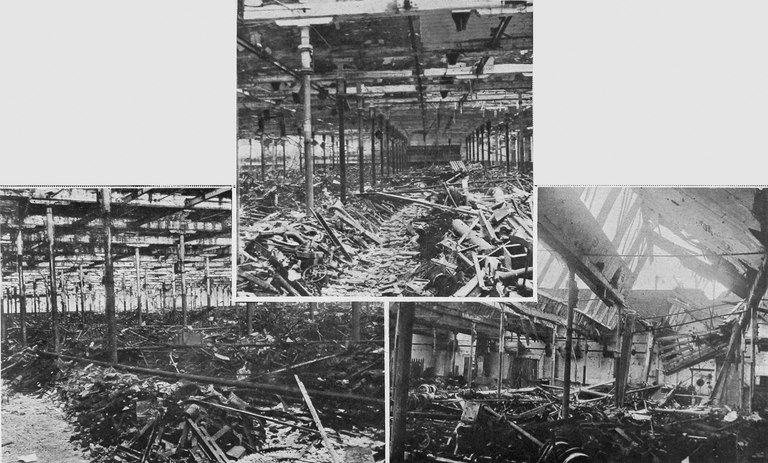

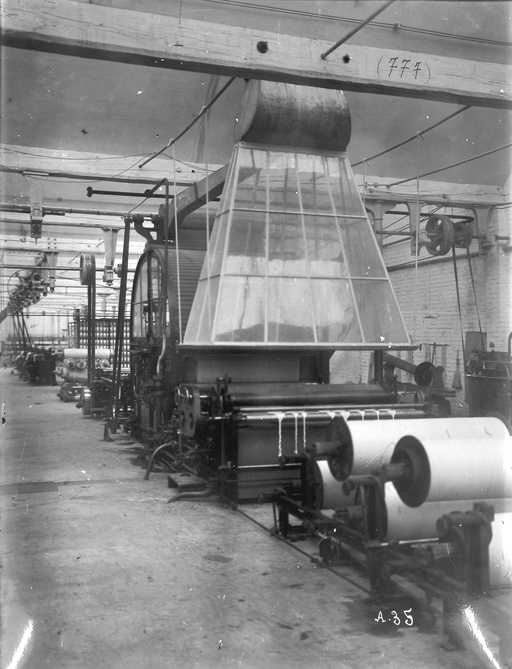

Durant la Première Guerre mondiale, les équipements industriels sont détruits. Mais à l'issue de la guerre, les bâtiments sont rapidement restaurés et, dès juin 1919, une partie des ateliers de tissage est remise en marche. La reconstitution de l'usine s'achève au cours de l'année 1922. L'année suivante, de nouveaux ateliers sont édifiés, sur les plans du cabinet d'architecture Mercier & Hivet. En 1954, la société David et Maigret, qui possède alors neuf usines en France, décide la fermeture du site de Saint-Quentin où sont produits des percales, doublures de coton, tissus imprimés et linges de toilette. Après 1962, l'usine est occupée par des ateliers de confection de la société COTARIEL. EN 1976, la Société Industrielle Thiers (S.I.T.) implante dans les anciens ateliers de tissage une usine de produit textile non tissé, spécialisée dans la fabrication de tapis et tissus pour l'industrie automobile. Parallèlement à la réduction d'activité de la S.I.T. au cours de ces dernières années, plusieurs entreprises artisanales et commerciales sont venues s'installer sur ce site.

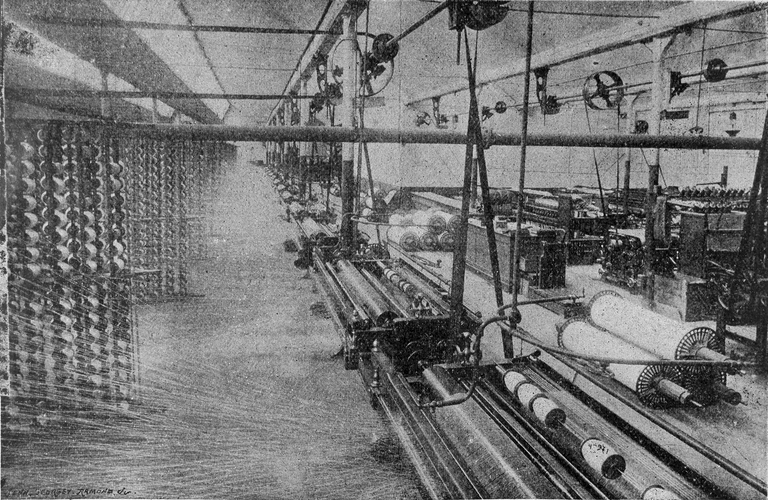

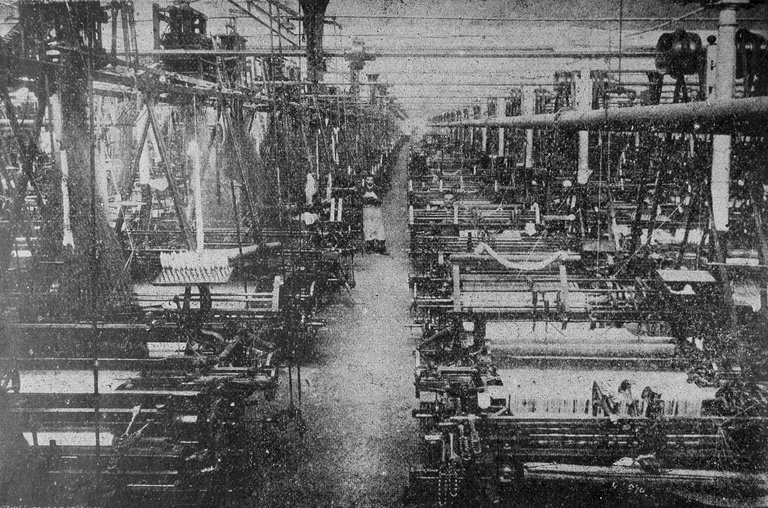

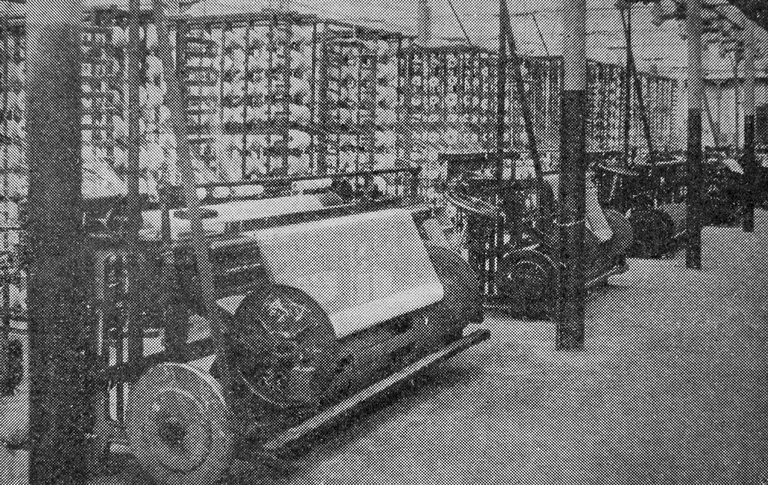

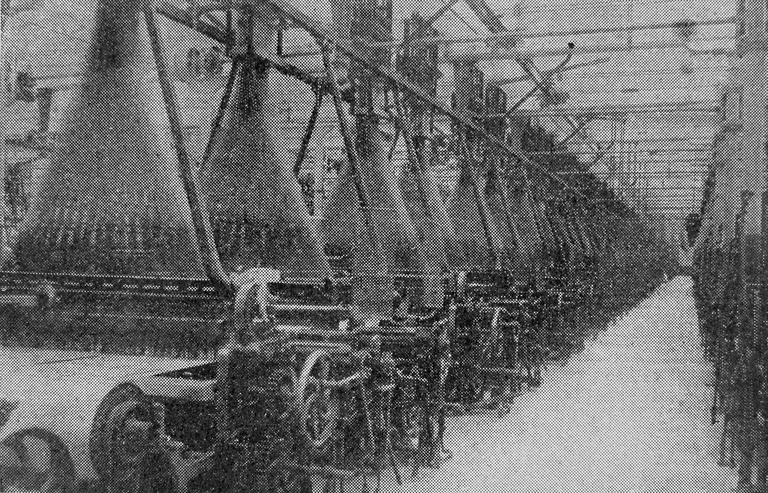

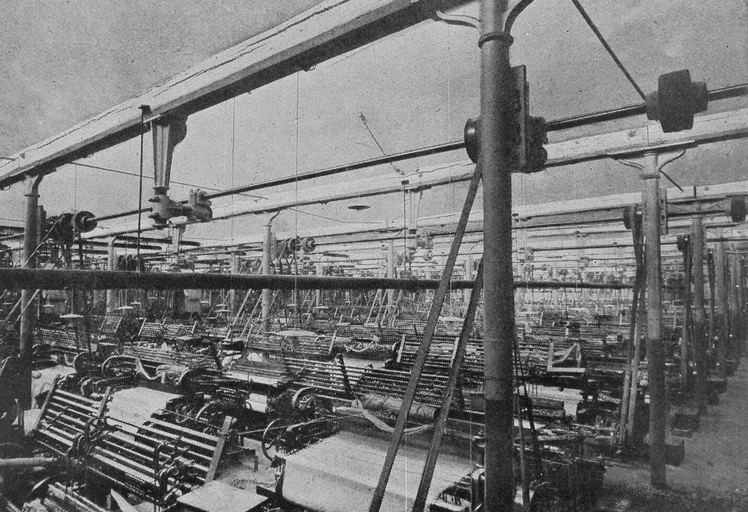

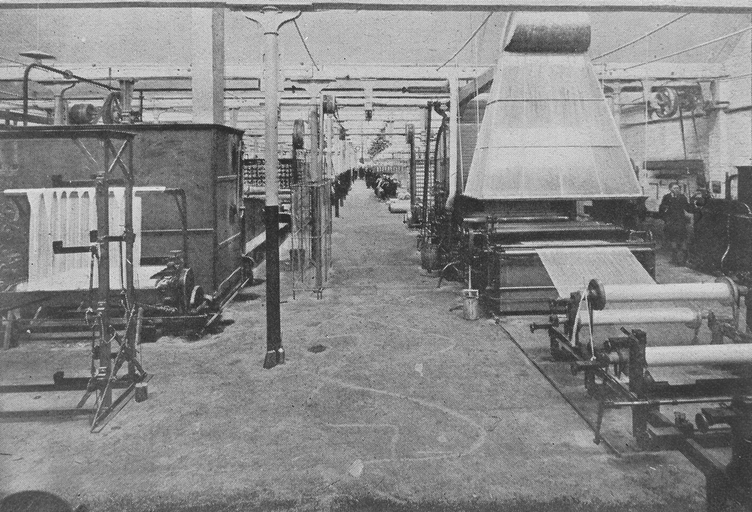

Les ateliers sont dotés de 20 métiers mécaniques en 1877, 330 en 1881, 530 en 1891, 640 en 1900 (sur les 1270 que la société exploite en France), 840 en 1914, 600 en 1924. En 1914, ces métiers sont mûs par deux machines à vapeur (dont une machine du type Compound et une du type Corliss) totalisant une puissance de plus de 270 ch.

Les ateliers de tissage emploient 90 ouvriers en 1878, 205 dès 1882. En 1900, la société David, Adhémar et Maigret emploie en France environ 2850 personnes ; près de 650 travaillent sur ce site, dont une quarantaine dans les ateliers de broderie. 155 salariés sont employés sur ce site par la société COTARIEL en 1967, environ 200 par la Société Industrielle Thiers dans les années 1980, 350 en 1994, 45 en 2006.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1889, daté par source

- 1894, daté par source

- 1903, daté par source

- 1911, daté par source

- 1913, daté par source

- 1923, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : agence d'architecture attribution par source

-

Personnalité :

Léopold Lebée et CompagniecommanditaireLéopold Lebée et CompagnieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

David Troullier et AdhémarcommanditaireDavid Troullier et AdhémarCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

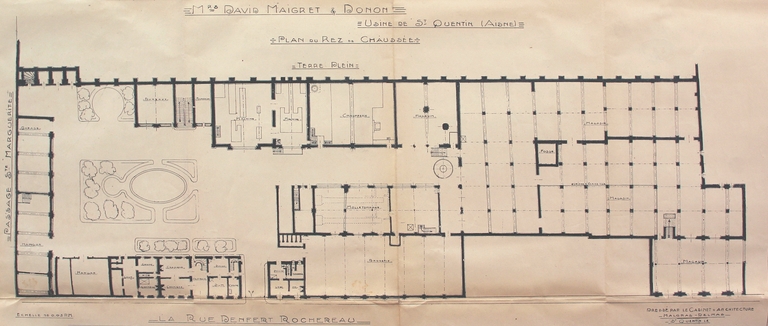

Les bureaux et le logement de directeur qui datent de cette période, sont construits en bordure de la rue Denfert-Rochereau, dans l'axe exact de la rue Calixte-Souplet, mise en scène forte de l'usine dans l'espace urbain. Ce bâtiment se compose de caves, de deux étages carrés (un seul coté cour) couverts d'un toit à longs pans asymétriques en ardoise. La façade antérieure est percée en son centre d'une ouverture embrassant les deux premiers niveaux. Couverte en plein cintre, l'encadrement de cette baie est traité en pierre de taille en bossage. On retrouve ce matériau pour les linteaux droits des baies et quelques moulures. L'axialité du bâtiment est accentuée par un couronnement formé d'un édicule en pierre de taille couvert en plein cintre dans lequel s'inscrit l'horloge de l'usine, le tout surmonté d'une corniche en arc segmentaire et d'un amortissement. En façade postérieure, les décors et la pierre de taille sont pratiquement absents. De l'autre côté de l'entrée de l'usine se dresse la conciergerie, petit bâtiment en brique en rez-de-chaussée, avec étage de comble, couvert d'un toit à longs pans brisé à croupe en ardoise. Dans la cour, adossés aux ateliers, sont implantés la salle des machines des années 1870 (cave, rez-de-chaussée couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique) et celle de 1913 (cave, rez-de-chaussée et toit terrasse). La façade de la seconde salle des machines se compose d'une travée centrale en ressaut, percée d'une grande verrière, surmontée d'un fort linteau métallique (poutre soutenant un palan) et d'une table portant l'inscription en céramique "SALLE DES MACHINES". Cette travée est encadrée de deux plus petites percées chacune d'une étroite baie couverte en plein cintre. Cette façade est soulignée de bandeaux en pierre de taille et en brique jaune. En retrait par rapport à cet édifice, sont construits les bureaux de 1913, reprenant la typologie de la salle des machines, façade scandée de piliers dans lesquels s'inscrivent de grandes baies vitrées surmontées de linteaux droits métalliques, sur deux niveaux (toit terrasse). Les ateliers, construits en brique, sont constitués à l'intérieur de colonnes de fonte portant les poutre de bois soutenant la couverture en shed, en tuile mécanique. Les ateliers bordant la rue Thiers sont en rez-de-chaussée, tandis que ceux construits plus tardivement au sud-est du site, en bordure de la rue Denfert-Rochereau et du Colonel Fabien sont à deux niveaux, rachetant ainsi la déclivité du terrain. Enfin, en bordant la cour, se dressent divers bâtiments annexes construits en rez-de-chaussée ou à un étage, en brique, couverts de toits à longs pans, brisés ou non, dont l'un porte une croupe.

-

Murs

- brique

- calcaire

- pierre de taille

-

Toitstuile mécanique, ardoise

-

Étagessous-sol, 2 étages carrés, étage de comble

-

Couvertures

- shed

- toit à longs pans

- toit à longs pans brisés

- croupe

-

Énergies

- énergie thermique

- produite sur place

-

Statut de la propriétépropriété privée

Les ateliers en shed devaient être reconstruits en 1894 en béton armé, suivant une conception de François Hennebique. Sans doute face à la nouveauté du matériau, l'architecte Chérier opta pour des sheds en bois sur colonnes de fonte. Hennebique construira ses premiers sheds en béton armé deux ans plus tard, pour l'usine de la Raffinerie Parisienne, à Saint-Ouen (93). L'implantation du tissage mécanique de la rue Denfert-Rochereau n'entraîne pas l'arrêt du tissage à façon, actif jusqu'en 1914, ni celui des ateliers ruraux de tissage à la main, exploités dans la région de Saint-Quentin, à Roisel, Etreillers, Fresnoy-le-Grand, Epehy, Levergies, Hargicourt et Villers-Outreaux. L'implantation saint-quentinoise peut être datée de 1857, rue Anatole-France, sous la raison sociale Mennet-Possoz, David et Troullier, puis David, Troullier et Adhémar en 1869.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Documents d'archives

-

AC Saint-Quentin. Série F ; 3 F 4. Statistiques.

Année 1878 -

AC Saint-Quentin. Série F ; 3 F 5. Statistiques.

Années 1878, 1882 -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 24 à 93. Matrices des contributions personnelles et des patentes. 1864-1914.

années 1877 (1 G 26), 1881 (1 G 30), 1885 (1 G 34), 1891 (1 G 40), 1895 (1 G 44), 1901 (1 G 67/68), 1907 (1 G 74/75), 1914 (1 G 89/90) -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 54 à 59. Contributions et patentes : réclamations, avis, conclusions, décisions définitives.

1879 et 1880 - David, Troullier et Adhémar -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 62. Déclarations des constructions nouvelles, reconstructions, etc - [1891-1898].

01-05-1895 - Déclaration n°305 - David, Trouillier & Adhémar - Agrandissement -

AC Saint-Quentin. Série H ; 4 H 243 - Reconstitution industrielle et commerciale - 1915 à 1920 : lettre du maire de Lyon en date du 04-04-1919.

-

AC Saint-Quentin. Série O ; 3 O 20. Estimation approximative des unités de vapeur installées dans les usines de Saint-Quentin - [vers 1910].

-

AC Saint-Quentin. Non coté. Matrices cadastrales - 3e série - 1911/1926, [les mêmes matrices sont conservées aux archives départementales : AD Aisne. 4 P 691/2 à 9].

David et Maigret - Cases 1355 à 1360 -

AC Saint-Quentin. Non coté. Copie de la matrice générale des contributions. 1961 - 1967.

-

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 181-6 - Rue Denfert-Rochereau.

1923 - David & Maigret - Agrandissement d'usine -

AD Aisne. Série P ; 4 P 691/11 à 19. Matrices des propriétés mixtes et non bâties - Première série (1827-1883).

David, Troullier et Adhémar - folio 3498 -

AD Aisne. Série U ; 255 U 171. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

1909 - Modification des statuts de la société David et Maigret -

AD Aisne. Série U ; 289 U 127. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1884 - David, Troullier et Adhémar ; 1885 - Entrée de Maurice Troullier dans le capital ; 1887 - Mofidification de statuts ; 1896 - Cession de parts et création de David, Adhémar et Maigret -

AD Aisne. Série U ; 289 U 130. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1912 - Modification des statuts de la société David, Maigret et Donon -

AD Aisne. Série R ; 15 R 1171. Dommages de guerre. Dossier n° 5156. Etablissements David, Maigret et Donon.

-

AD Aisne. Série R ; 15 R 1172. Dommages de guerre. Dossier n° 5157. Etablissements David et Maigret.

-

AD Aisne. 9410. Industrie - Implantations industrielles de 1964 à 1966 - Mouvement des entreprises : 1960, 1967 à 1969.

inventaire des établissements disparus depuis 1954 -

BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.

années 1858 à 1954

Bibliographie

-

L'Aisne. L'Illustration Economique et Financière, supplément au numéro du 01/11/1924.

p. 38 -

CELEDA. L´industrie du département de l´Aisne au 1er janvier 1977. Saint-Quentin, [1977].

-

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1983. C.R.C.I., [1983].

-

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1988. C.R.C.I., 1988.

-

Exposition universelle internationale de 1878 à Paris. Rapports du jury international. Paris : Imprimerie Nationale, [1880-1884]. 14 vol.

Groupe IV - Classe 30 - Rapport sur les fils et les tissus de coton - p.12. -

FIETTE, André. Le Département de l'Aisne : étude géographique et économique. Bordas, 1960.

p. 245 -

GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS DES INDUSTRIES TEXTILES ET DE L'HABILLEMENT DE L'AISNE. Textil'Aisne un tissu de compétences : l'annuaire 94, 1994.

-

PLOUCHART, Eugène. Le département de l'Aisne à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Coll. Publications locales du Journal de Saint-Quentin - n° 10 - Journal de Saint-Quentin, 1901.

pp. 135, 154-155 -

La reconstitution des régions dévastées. Tome 6 : L'Aisne 1918-1922. Le monde Illustré, 65ème année, 1922 (Imprimerie E. Defossés, 1922).

p. 43

Documents figurés

-

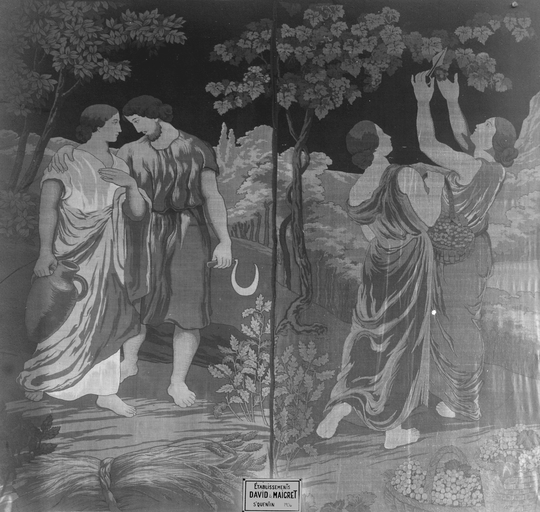

[Tenture réalisée par la société David et Maigret en 1926, exposée au Musée de la Société Industrielle dans les années 1930]. Photogr. pos., n. et b., 23 x 17 cm, [années 1930] (BM Saint-Quentin ; non coté).

-

Manufacture de broderie - Léoplold Lebée & Co. Papier à en-tête, 23-01-1872 (AC Saint-Quentin. Série 3 D ; 3 D 90. Correspondance générale - 1872).

-

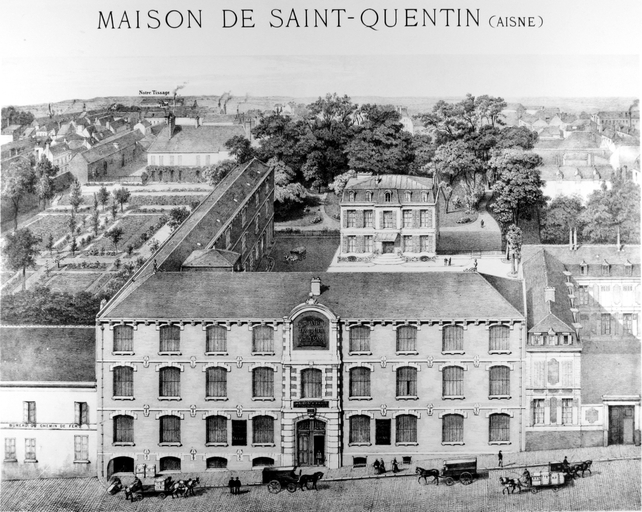

[La maison de commerce David, Troullier et Adhémar avant 1900]. Lithographie de Bachelet, reproduction, 40,5 x 30,5 cm, [1875-1896] (BM Saint-Quentin ; non coté).

-

Nouveau plan de Saint-Quentin monumental industriel et commercial. Plan imprimé, 75,5 x 106 cm, [1894], par Schneider (dessinateur), H. Rollet (graveur). (Musée Antoine Lécuyer).

-

Filature de coton et tissages mécaniques - David, Maigret et Donon. Papier à en-tête, 08-06-1916 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1172).

-

Etablissements David et Maigret. Papier à en-tête, 04-11-1925 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1186).

-

David, Maigret et Donon à Saint-Quentin. Papier à en-tête, 06-12-1920 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1172).

-

Etablissements David et Maigret. Papier à en-tête, 02-08-1928 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1172).

-

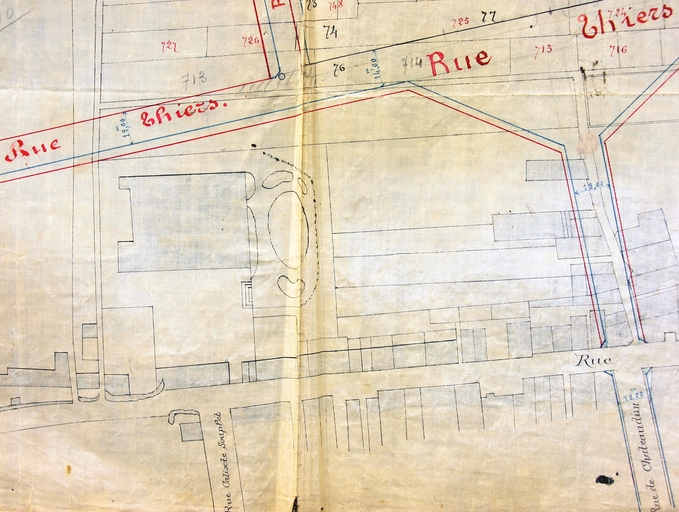

Ouverture de rues autour des casernes. Plan, encre sur calque, encollé, 73 x 54 cm, 1 : 1000, [vers 1875] (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 390 - Rue de Phalsbourg).

-

Ville de Saint-Quentin - Construction des casernes - Plan figuratif des rues projetées pour y donner accès. Plan, encre sur calque, lavis, 1 : 1000, 66 x 52 cm, [vers 1878] (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 467 - Rue Thiers).

-

Etat parcellaire et estimatif des terrains et propriétés pour l'établissement de la caserne du 87e de ligne. Plan, encre sur calque, lavis, 36 x 26 cm, [vers 1875-78] (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 467 - Rue Thiers).

-

Usine - Ages des bâtiments. Plan, tirage, 47,5 x 29 cm, n.d (AD Aisne. Série 15 R 1171).

-

Mrs David, Maigret & Donon - Usine de Saint-Quentin (Aisne) - Plan du rez-de-chaussée - Terre plein. Plan, tirage, 1 : 200, 85,5 x 34 cm, n.d., par Malgras-Delmas (architecte). (AD Aisne. Série 15 R 1171).

-

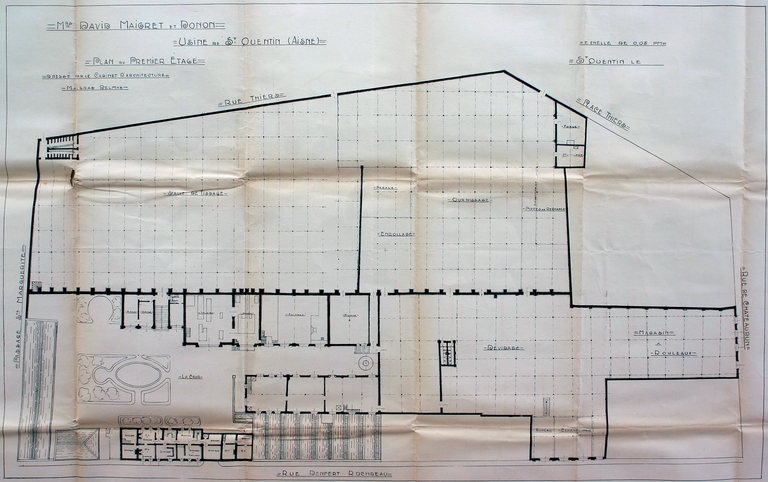

Mrs David, Maigret & Donon - Usine de Saint-Quentin (Aisne) - Plan du premier étage. Plan, tirage, 1 : 200, 116 x 80 cm, n.d., par Malgras-Delmas (architecte). (AD Aisne. Série 15 R 1171).

-

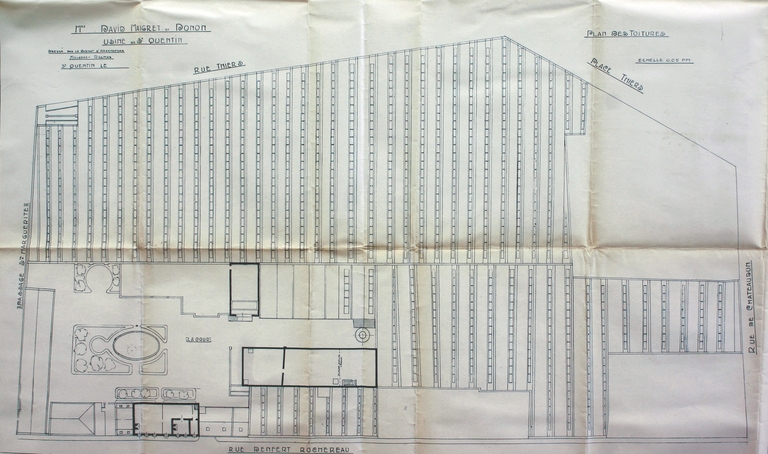

Mrs David, Maigret & Donon - Usine de Saint-Quentin (Aisne) - Plan des toitures. Plan, tirage, 1 : 200, 112 x 80 cm, n.d., par Malgras-Delmas (architecte). (AD Aisne. Série 15 R 1171).

-

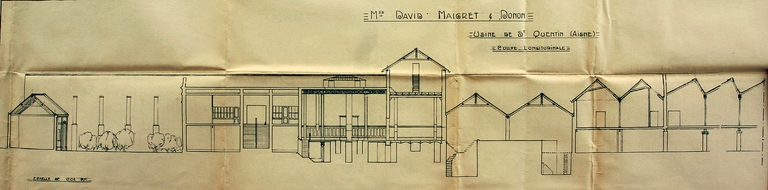

Mrs David, Maigret & Donon - Usine de Saint-Quentin (Aisne) - Coupe longitudinale. Plan, tirage, 1 : 100, 161 x 35 cm, n.d., par Malgras-Delmas (architecte). (AD Aisne. Série 15 R 1171).

-

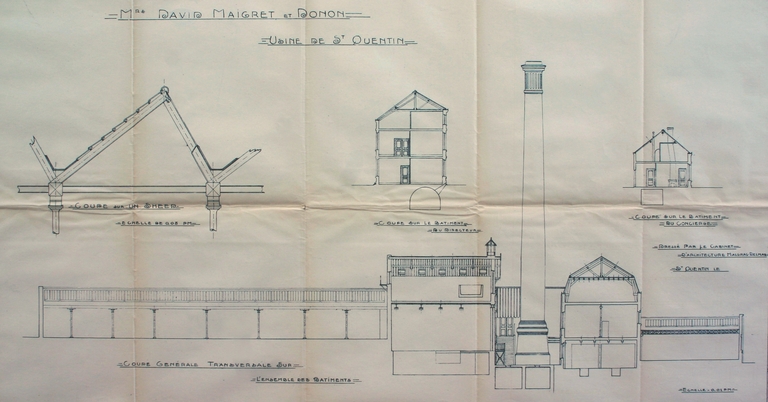

Mrs David, Maigret & Donon - Usine de Saint-Quentin (Aisne) - Coupe générale transversale sur l'ensemble des bâtiments. Plan, tirage, 1 : 100 et 1 : 20, 105 x 60 cm, n.d., par Malgras-Delmas (architecte). (AD Aisne. Série 15 R 1171).

-

Usine - Matériel - Sous-sols. Plan, tirage, [1 : 200], 98 x 58 cm, n.d (AD Aisne. Série 15 R 1171).

-

Usine - Matériel - Rez-de-chaussée. Plan, tirage, [1 : 200], 98 x 58 cm, n.d (AD Aisne. Série 15 R 1171).

-

Etablissements David et Maigret - Agrandissement de l'usine sur la rue Denfert-Rochereau à Saint-Quentin. Plan, tirage, 1 : 50 et 1 : 100, 84 x 62 cm, 08-01-1923, par Mercier (architecte), Hivet (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 181-6 - Rue Denfert-Rochereau).

-

Vue générale du tissage de Saint-Quentin (Maison David, Adhémar et Maigret). Impr., 15 x 10 cm, [avant 1900]./Jenn Geroget Ramond (photographe). Dans : Le département de l'Aisne à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Plouchart, Eugène. Coll. Publications locales du Journal de Saint-Quentin - n° 10 - Journal de Saint-Quentin, 1901. p. 137.

-

Salle de préparation du tissage de Saint-Quentin (Maison David, Adhémar et Maigret). Impr., 15 x 10 cm, [avant 1900]./Jenn Geroget Ramond (photographe). Dans : Le département de l'Aisne à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Plouchart, Eugène. Coll. Publications locales du Journal de Saint-Quentin - n° 10 - Journal de Saint-Quentin, 1901. p. 138.

-

Salle de tissage de Saint-Quentin (Maison David, Adhémar et Maigret). Impr., 15 x 10 cm, [avant 1900]./Jenn Geroget Ramond (photographe). Dans : Le département de l'Aisne à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Plouchart, Eugène. Coll. Publications locales du Journal de Saint-Quentin - n° 10 - Journal de Saint-Quentin, 1901. p. 138.

-

Sortie des ouvriers de l'usine de Saint-Quentin (Maison David, Adhémar et Maigret). Impr., 15 x 10 cm, [avant 1900], par Jenn Geroget Ramond. In Le département de l'Aisne à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Plouchart, Eugène. Coll. Publications locales du Journal de Saint-Quentin - n° 10 - Journal de Saint-Quentin, 1901. p. 139.

-

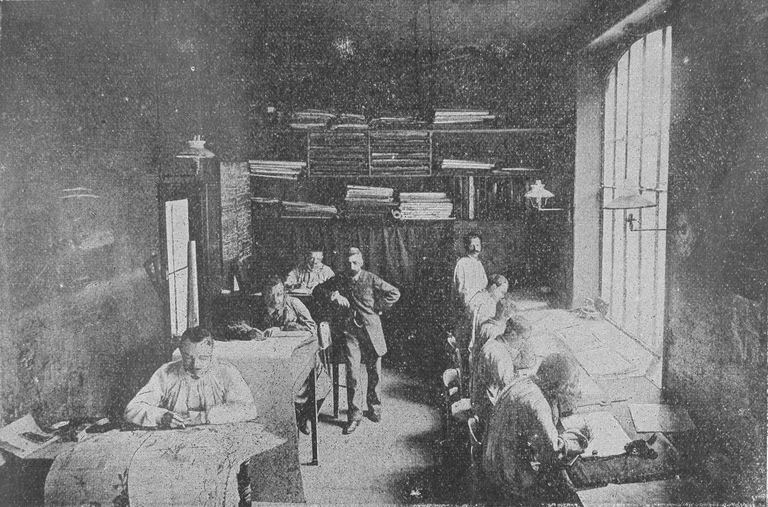

Atelier de dessin de Saint-Quentin (Maison David, Adhémar et Maigret). Impr., 15 x 10 cm, [avant 1900], par Jenn Geroget Ramond. In Le département de l'Aisne à l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Plouchart, Eugène. Coll. Publications locales du Journal de Saint-Quentin - n° 10 - Journal de Saint-Quentin, 1901. p. 139.

-

Vue aérienne nord-ouest. Photogr. pos., n. et b., 11 h 30, altitude 2600 m., Focale 50, format 179 x 238 mm, 21/11/1918 (AD Aisne ; 28 Fi Saint-Quentin 15).

-

36e C.A. C. 585 - St-Quentin Ouest - 1-10-18 - 15h - 200m. Photograph. pos., n. et b., 16 x 22 cm, 1-10-1918 (BM Saint-Quentin. Fonds local : photographies aériennes).

-

[La cour de l'usine au lendemain de la Première Guerre mondiale (face à la salle des machines). Photograph. pos., n. et b., non mesurée, [1918-1919] (AC Saint-Quentin. Fonds photographique : non coté).

-

Rue partante de la place Longueville que les allemands ont fait sauter. Impr. photoméc., 12 x 8,5 cm, [1918-1919]./Section photographique de l'Armée. Dans : "Villes de Picardie". Malo, Henri. Paris - Bruxelles : G. Van Oest & Cie, 1920. pl. 9.

-

Les ruines des ateliers à l'armistice : en haut et en bas à gauche, l'atelier de tissage ; à droite, l'atelier de préparation. Impr. photoméc., 23 x 14 cm, [1918-1919]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 43.

-

[Cour de l'usine après restauration]. Impr. photoméc., 14,5 x 9 cm, [1920-1922]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 43.

-

Vue du tissage mécanique de Saint-Quentin. Impr. photoméc., 7 x 4,5 cm, [vers 1923]. L'Illustration Economique et Financière. L'Aisne, supplément au numéro du 01/11/1924, p. 38.

-

[Atelier de tissage]. Impr. photoméc., 11,5 x 8 cm, [1920-1922]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 43.

-

[Atelier de préparation]. Impr. photoméc., 11,5 x 8 cm, [1920-1922]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 43.

-

[Atelier de préparation]. Plaque de verre, 18 x 24 cm, [1919-1920] (AD Aisne ; 20 Fi 349 : Reconstruction industrielle de l´Aisne (plaque de verre) : Saint-Quentin).

-

[Vue aérienne du quartier Saint-Jean - Détail]. Photograph. pos., n. et b., 18 x 24 cm, [1950-1960] (AD Aisne. Fonds Henrard ; 14 Fi 99).

-

[Vue aérienne - détail]. Photogr. pos., coul., n°77, 17,5 x 24,5 cm, [1989] (BM Saint-Quentin. Photographies aériennes).

-

Bulletin de la Société Industrielle de Saint-Quentin et de l'Aisne. n° 9, 1874.

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

Fait partie de

Ancienne maison de commerce Samuel Joly, puis David, Troullier et Adhémar, puis David et Maigret

Lieu-dit : Ville close

Adresse : 24 rue des Canonniers

Cité ouvrière Dambrun, puis David et Maigret, à Saint-Quentin

Lieu-dit : quartier Saint-Jean

Adresse : rue de, Fayet, rue de, Provence, rue de, Savoie, rue d', Auvergne, rue de, Normandie, rue d' Aquitaine

Cité ouvrière, dite Cour Datra, à Saint-Quentin

Lieu-dit : quartier Saint-Jean

Adresse : 99 rue Denfert-Rochereau

Chercheur associé.