Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- enquête thématique régionale, patrimoine hospitalier du Nord - Pas-de-Calais

- patrimoine hospitalier

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Nord - Pas-de-Calais - Lille-Nord

-

Hydrographies

canal de la Basse-Deule

-

Commune

Lille

-

Lieu-dit

Vieux Lille

-

Adresse

104 avenue du Peuple-Belge

-

Cadastre

1993

HL

102

-

Dénominationshôpital général

-

Appellationshospice général

-

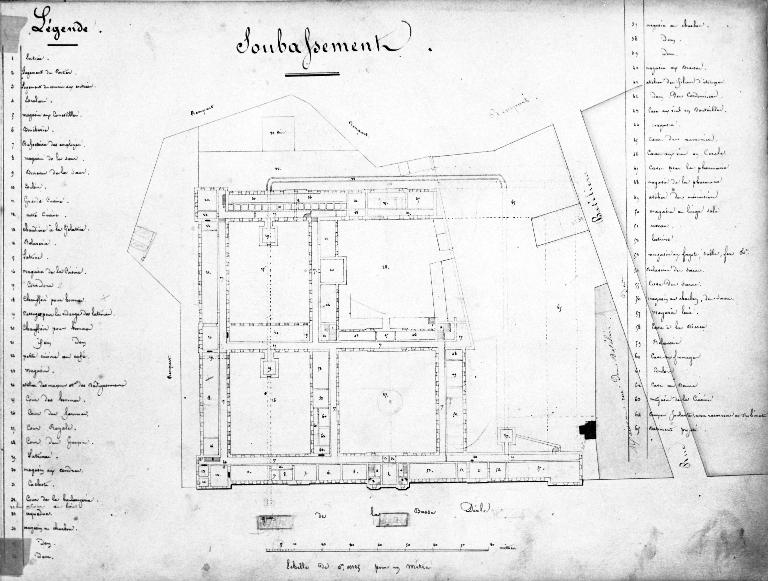

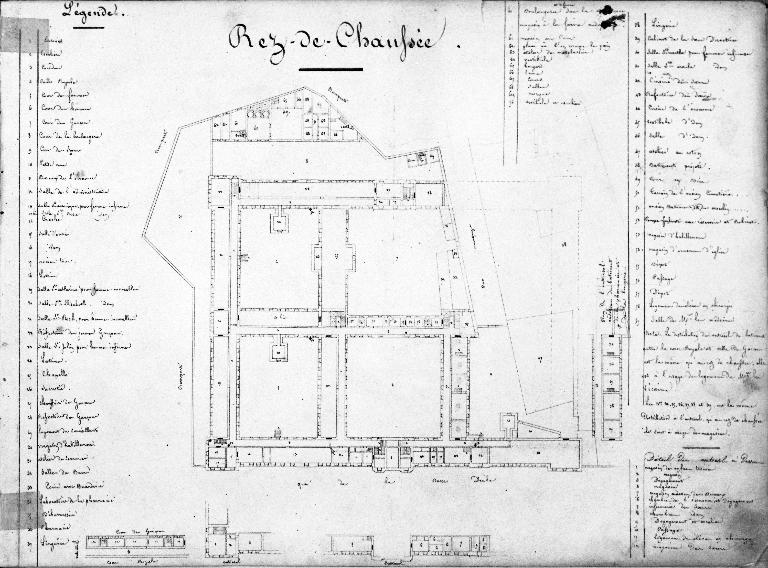

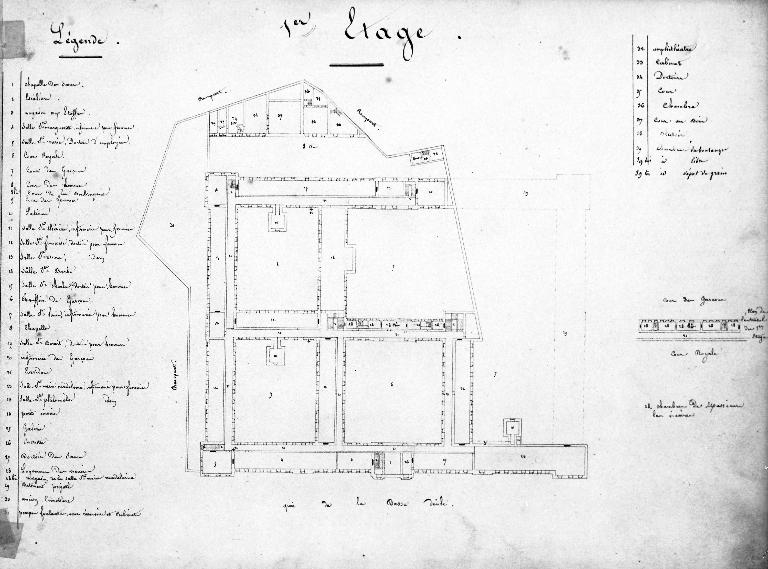

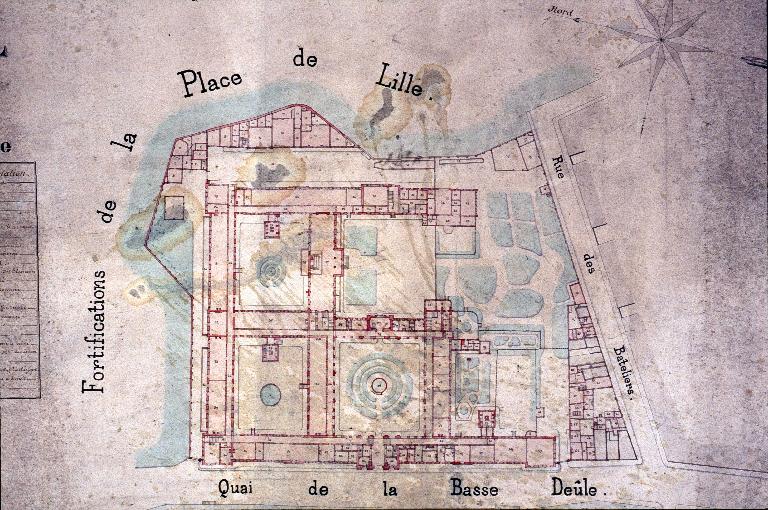

Destinationshospice, école de commerce

Ce fut très vraisemblablement sur la demande de la municipalité lilloise que le roi Louis XV édicta les lettres patentes, datées du mois de juin 1738, visant à la fondation d'un hôpital général à Lille. La municipalité fit appel à un architecte parisien, Pierre Vigné de Vigny, qui conçut un projet d'hôpital général en prenant pour modèle l'Hôtel des Invalides à Paris avec notamment sa configuration dite en grille ou en damier consistant à disposer les corps de logis autour de plusieurs cours, le tout compris à l'intérieur d'un quadrilatère. Ici le quadrilatère était subdivisé par différents corps de bâtiment en six cours avec une vaste chapelle de plan en croix grecque placée dans l'axe de la composition et occupant la quasi totalité de la surface d'une des cours. La mise en œuvre d'un tel plan en damier présentait l'avantage, par la multiplication les cours, d'attribuer des aires de récréation distinctes à chacune des grandes catégories de pensionnaires, et donc d'établir des séparations strictes en elles : ces catégories étaient au nombre de quatre, à savoir vieillards, vieilles femmes, orphelins et orphelines auxquels étaient intégrés les enfants abandonnées des deux sexes.

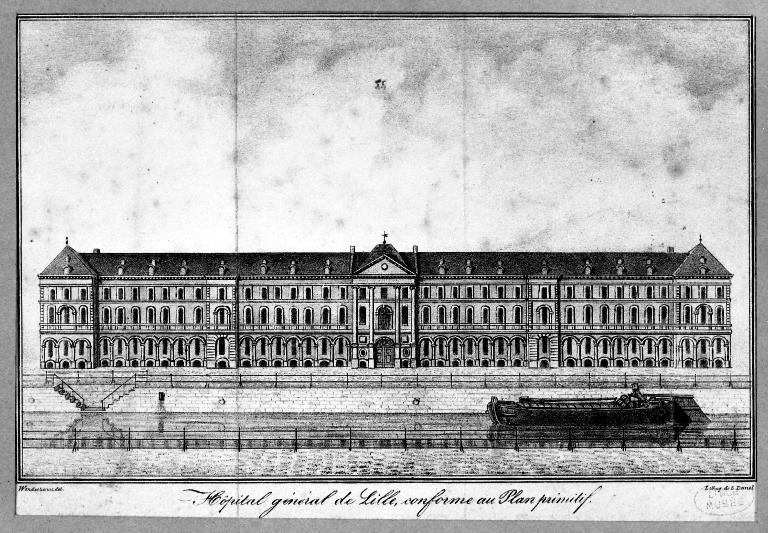

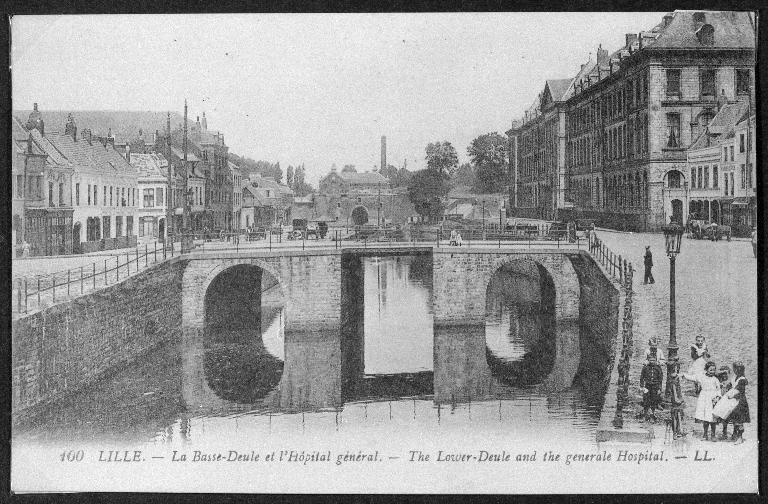

L'édifice fut implanté dans le nouveau quartier créé lors de l'agrandissement de Lille en 1668, en bordure du canal de la Basse-Deûle, ce qui permettrait d'approvisionner aisément l'établissement en denrées et en combustible et de disposer en sus des ressources en eau indispensables à son fonctionnement. La première pierre en fut posée le 26 août 1739 par l'intendant des Flandres Julien-Louis Bidé de la Granville et l'ouverture eut lieu en 1743 pour 500 adultes et 680 enfants. L'édifice était cependant loin d'être achevé à cette date et un certain Brun qui était probablement l'architecte local chargé de l'exécution du projet établi par son confrère Pierre Vigné de Vigny, dressa en 1750 de nouveaux plans toujours conformes au projet initial, mais un peu plus détaillés. L'établissement de ces plans seraient à mettre en rapport avec d'édiction des lettres patentes du mois d'avril 1750 qui réunissaient l'administration de l'hôpital général à celle de la bourse commune des pauvres et rattachaient par ailleurs à l'hôpital général un ancienne fondation dite hôpital des Marthes. En 1780, seule la moitié des bâtiments projetés avait été exécutée, mais la chapelle restait encore à construire. L'établissement fut réorganisé sous la Révolution durant laquelle de multiples fondations charitables lui furent réunies ; à partir de là, il fut appelé hospice général. L'édifice fut longtemps appelé "le Bleu Tot" (le toit bleu) en raison de sa couverture d'ardoise. A défaut d'être en mesure de construire la vaste chapelle de plan en croix grecque prévue au centre de l'édifice, l'on en aménagea une, en 1830, à l'intérieur d'une des ailes longitudinales, en évidant cette aile sur toute sa hauteur.

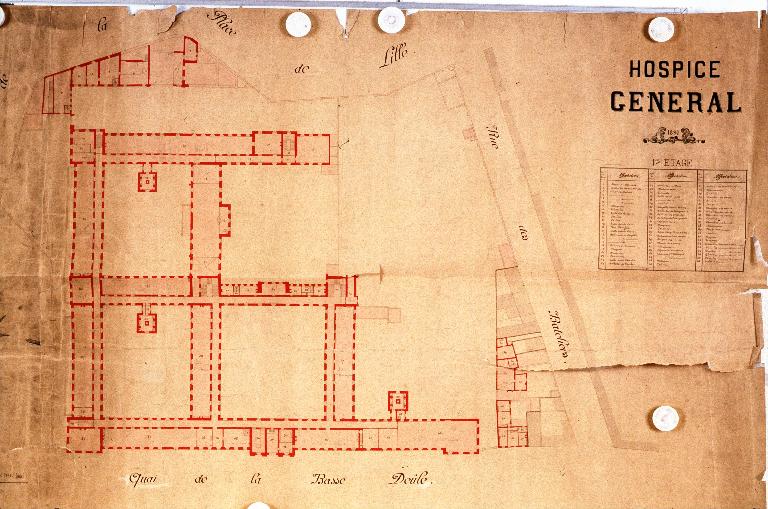

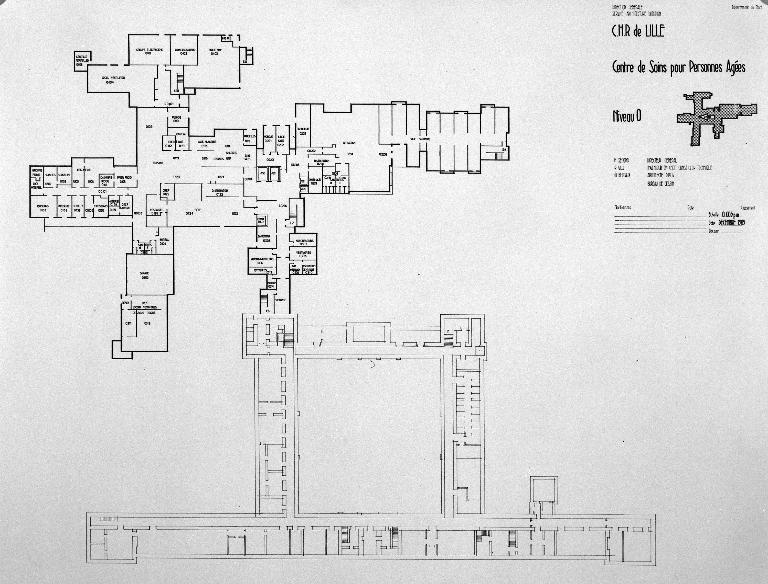

L'édifice était conçu pour être agencé selon une configuration en damier avec des bâtiments circonscrivant six cours, compris à l'intérieur d'un rectangle ; la construction en fut réalisée aux deux-tiers (bâtiments organisés autour de trois cours sur les six originellement prévues).

En 1825, la population hébergée s'élevait à 1500 individus dont 500 enfants et 1000 vieillards des deux sexes mais l'établissement n'était en mesure de satisfaire toutes les demandes d'accueil. C'est pourquoi les travaux reprirent en 1836 sous la direction de l'architecte des hospices civils de Lille, L. Duhem, et la partie droite du corps de logis principal fut terminée en 1838, date portée, mais ils furent définitivement interrompus en 1846 : aussi ni le corps de logis latéral droit, ni la moitié droite du corps de logis postérieur, ni la chapelle en croix grecque ne furent-ils bâtis. Dans les années 1898-1899, époque où fut projeté la construction d'un hospice d'incurables sur la commune de Saint-André afin d'y transférer ces malades chroniques et désencombrer l'hospice général, 1400 pensionnaires y étaient alors hébergés dont 996 vieillards et 277 incurables. L'établissement fut longtemps desservi par la congrégation des filles de l'Enfant-Jésus et resta en fonction comme hospice jusqu'en 1988 où il fut désaffecté. Un nouveau bâtiment avait commencé à être construit depuis 1975 sur le fond de la parcelle pour y transférer progressivement les pensionnaires. Ce fut à l'occasion de ces travaux qu'en 1977 furent détruites le corps de logis latéral gauche, le corps de logis postérieur ainsi que l'aile renfermant la chapelle. Le corps de logis principal formant la façade fut entièrement concédé en 1993 à une école de commerce, l'Institut d'administration d'entreprises de Lille, qui fit restaurer cette partie de l'édifice avant de s'y installer en 1997. Depuis lors cette école, qui éprouvait le besoin impérieux de s'étendre, a obtenu la jouissance des deux corps de bâtiment flanquant la cour d'honneur au nord et au sud et y a fait exécuter les restaurations indispensables à leur utilisation.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle

-

Dates

- 1739, daté par source

- 1838, porte la date

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Vigné de Vigny Pierrearchitecte attribution par sourceVigné de Vigny PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Duhem L.architecte attribution par sourceDuhem L.Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Duhem L. était architecte des hospices civils de Lille.

-

Auteur :

Brunarchitecte signatureBrunCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Cet architecte qui signa une série de plans de l'hôpital général de Lille en 1750, était alors vraisemblablement chargé de l'exécution des travaux de construction de l'édifice dont son confrère parisien Pierre Vigné de Vigny avait dressé le projet.

-

Auteur :

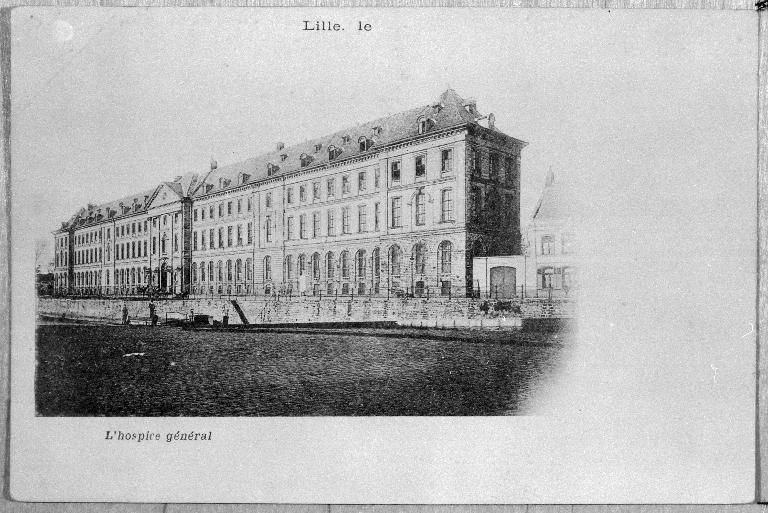

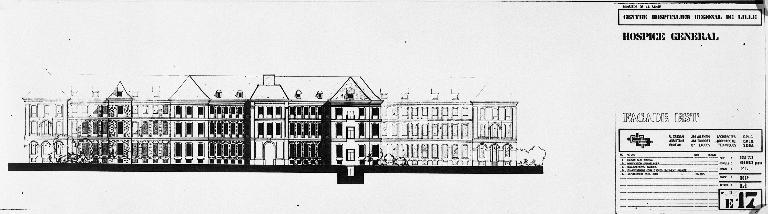

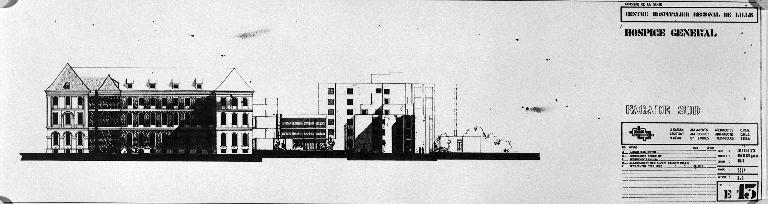

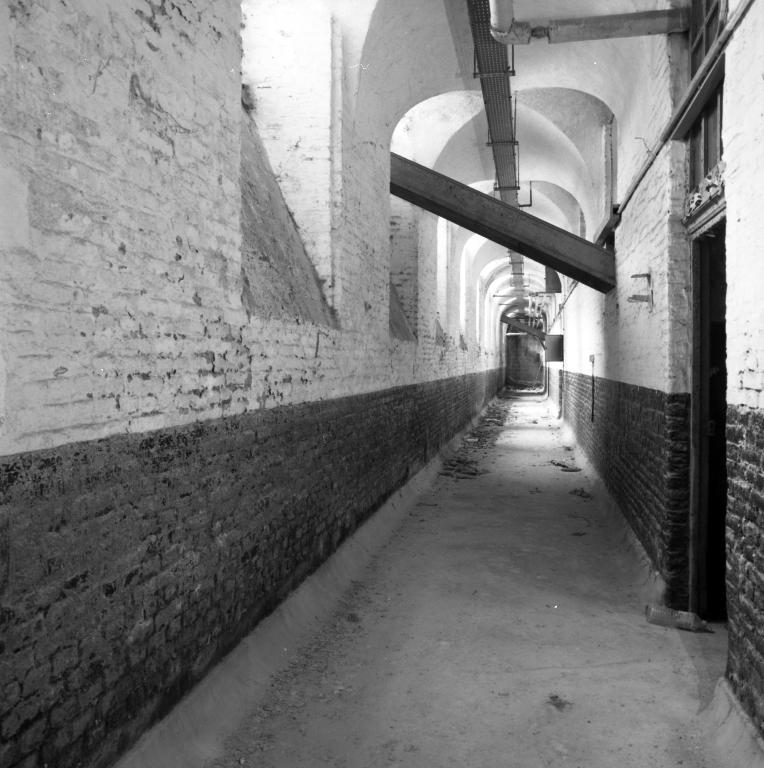

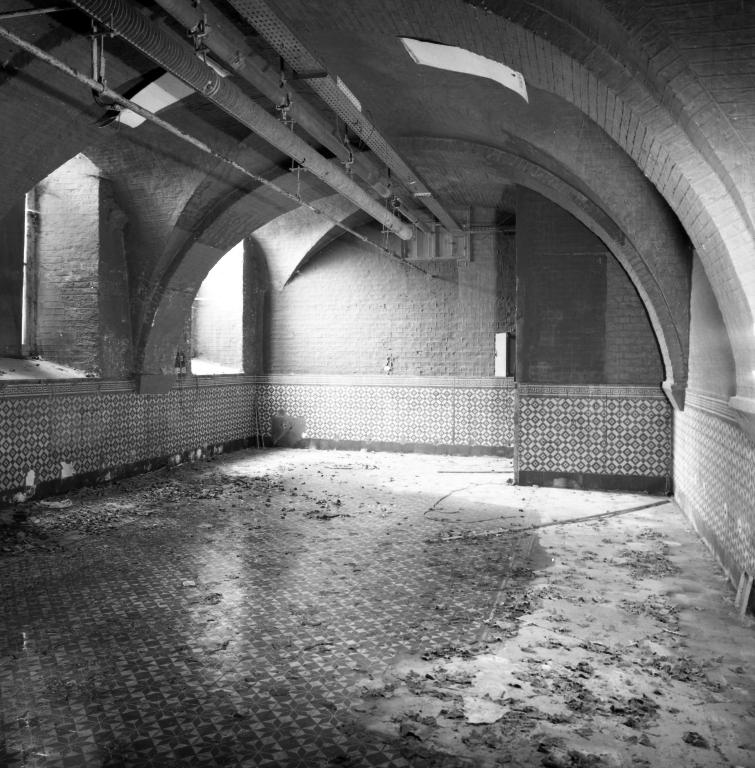

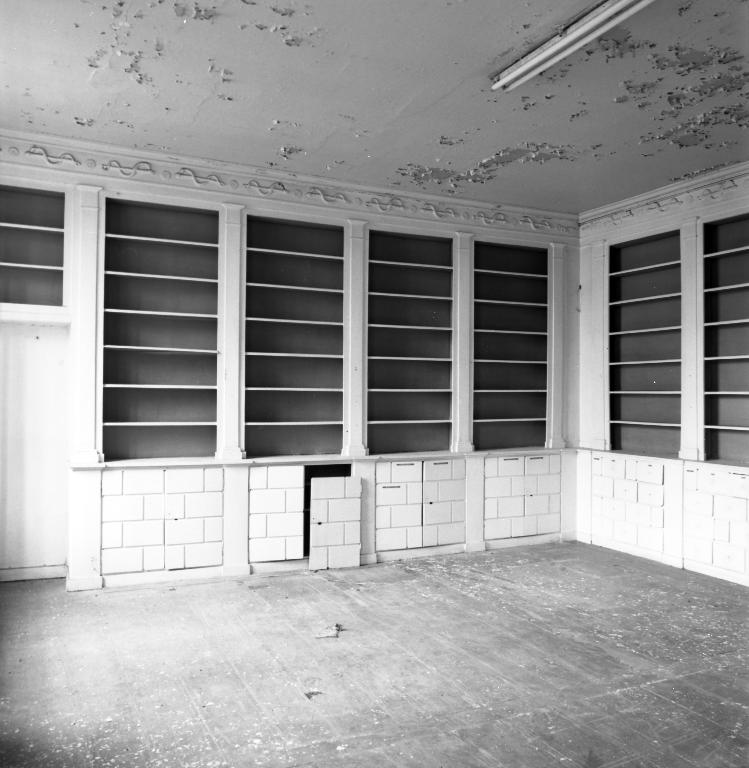

Le corps de logis principal de 143 m de longueur se dresse le long du quai de la Basse-Deule ; sa façade antérieure est rythmée par cinq avant-corps dont trois sont fortement saillant et répondent à un pavillon. L'avant-corps central est scandé par un ordre colossal de pilastres ioniques et couronné d'un fronton triangulaire. Des grilles en fer forgé sont fixées en avant et le long de cette façade. La façade antérieure du corps de logis principal et celles des bâtiments ceignant la cour d'honneur sont bâties en grès au niveau du rez-de-chaussée, en calcaire au niveau des 1er et 2e étages ; les élévations secondaires sont bâties en brique avec chambranle des ouvertures en pierre. L'ensemble des sous-sols ainsi que les galeries ceignant au rez-de-chaussée la cour d'honneur sont couverts de voûtes d'arêtes. Les pavillons correspondant aux avant-corps situés aux deux extrémités du corps de logis principal sont couverts d'un toit en pavillon. Les cours intérieures sont entourées de galeries à arcades dont le sol est surélevé par rapport à celui des cours. Deux plaques scellées près du portail d'entrée, portent la liste des bienfaiteurs et des fondations charitables dont les biens avaient été réunies à l'établissement sous la Révolution. Reste l'apothicairerie avec son aménagement de placards et d'étagères pour ranger les pots à pharmacie qui paraît avoir été réalisée dans le 1ère moitié du 19e siècle ; elle est située au rez-de-chaussée du bâtiment flanquant la cour d'honneur sur la droite.

Depuis l'Installation de l'école de commerce seuls le corps de logis principal et l'aile flanquant la cour d'honneur sur la droite ont été restaurés ; l'aile flanquant la cour d'honneur sur la gauche et celle fermant cette cour sur le fond demeurent à l'état de complet abandon.

-

Murs

- grès pierre de taille

- calcaire pierre de taille

- brique pierre avec brique en remplissage

-

Toitsardoise

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagessous-sol, 2 étages carrés, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble

-

Couvrements

-

voûte d'arêtes,

en brique

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit en pavillon

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en charpente, suspendu

-

État de conservationmauvais état

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- ordre colossal

- ordre ionique

- pilastre

-

Protections1948/02/10 inscrit MH, 1948/02/10

-

Précisions sur la protection

toitures, façades extérieures et intérieures, grand escalier et chapelle

-

Référence MH

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

Lettres patentes du roy pour l'établissement d'un hôpital général en la ville de Lille, données à Versailles au mois de juin 1738. Lille : imprimerie Craré, 1738.

Bibliographie

-

CODRON, Hervé. Contribution à l'histoire de l'hôpital général de Lille. Thèse pour le doctorat en médecine, Lille II, 1987.

-

FAYS, Jean-Christian. Les enfants abandonnés de Lille au XVIIIe siècle (1730-1769). Mémoire de maîtrise d'histoire, Lille III, 1974.

-

GALLET, Michel. "L’architecte Pierre de Vigny (1690-1772), ses constructions, son esthétique". Gazette des beaux arts, t. 82 (1973, 2e semestre), pp. 263-286.

-

PARENT, Paul. L'architecture civile à Lille au 17e siècle. Lille : éditions Raoust, 1925.

p. 214. -

RYCKEBUSCH, Olivier. Les hôpitaux généraux du Nord au siècle des Lumières (1737-1789). Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2017.

-

SAINT-LÉGER, Alexandre de. Histoire de Lille des origines à 1789. Lille : éditions Raoust, 1942.

p. 349-351.

Documents figurés

-

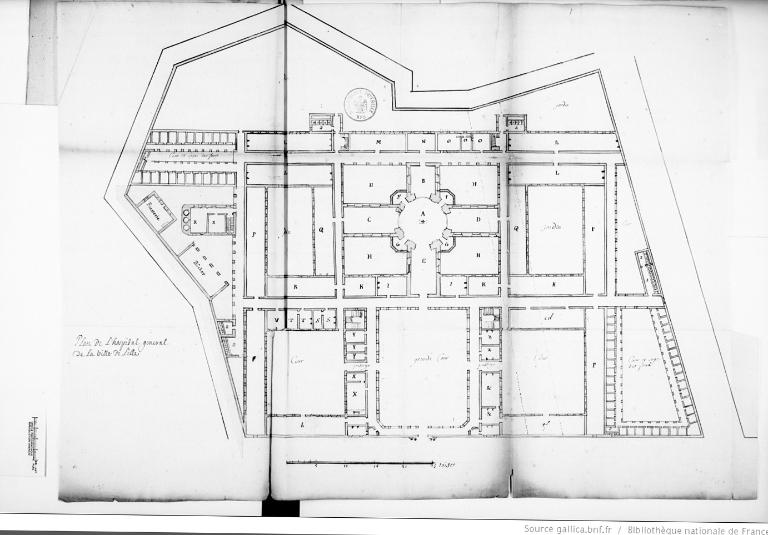

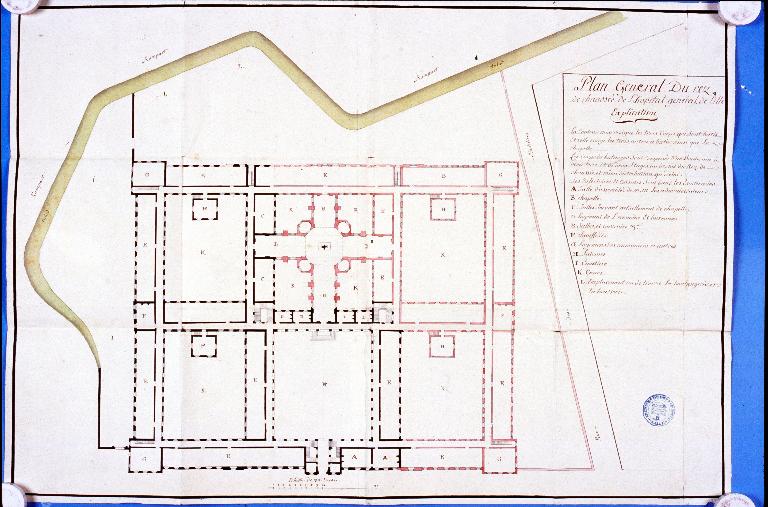

Lille. Plan de distribution générale du rez-de-chaussée [correspondant vraisemblablement à un avant-projet non retenu pour la réalisation], avec retombe, non daté, vers 1735-1740 (BNF, archives de la Chambre syndicale de la librairie et de l'imprimerie de Paris, manuscrit français 22048, folio 23).

-

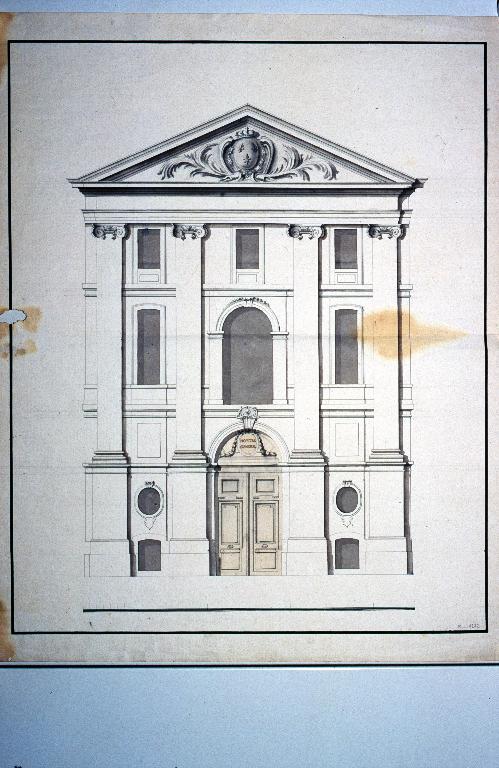

Lille. Hôpital général, élévation de l'avant-corps central de la façade antérieure donnant sur le quai de la Basse-Deûle, non daté, vers 1735-1740 (Musée de l’hospice Comtesse, Lille, ML 1272).

-

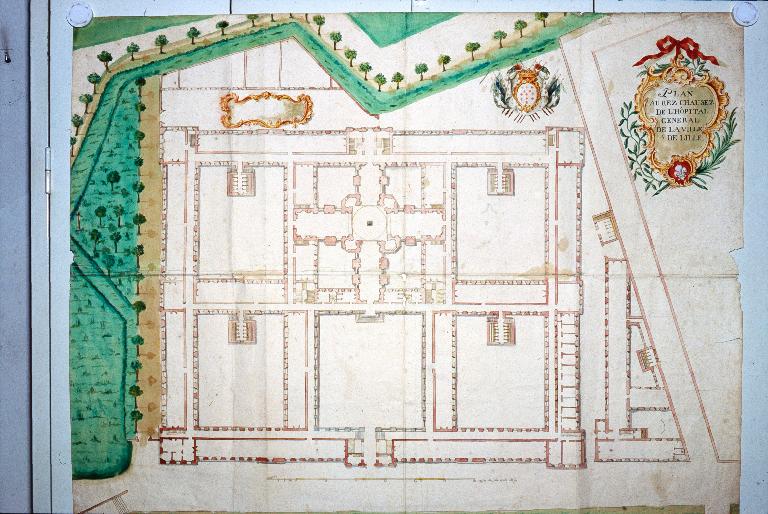

Lille. Hôpital général, plan de distribution générale du rez-de-chaussée, dessin non daté, vers 1735-1740 (Musée de l'hospice Comtesse, Lille, ML 1274).

-

Ancien hôpital général de Lille. Plan de distribution générale du rez-de-chaussée selon le projet primitif, non daté (Musée de l'Hospice Comtesse ; ML 1274).

-

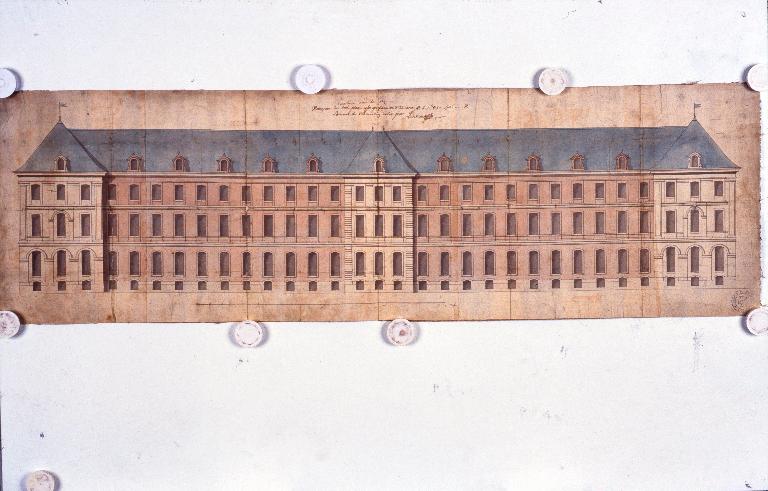

Façade antérieure de l’hôpital général donnant sur le quai de la Basse-Deûle, vue générale, dessin non daté, vers 1735-1740 (Musée de l'hospice Comtesse ; ML 1275).

-

Ancien hôpital général de Lille. Corps de bâtiment principal donnant sur le canal de la basse Deûle, élévation antérieure, projet non daté (Musée de l'Hospice Comtesse ; ML 1275).

-

Ancien hôpital général de Lille. Corps de bâtiment principal donnant sur le canal de la basse Deûle, élévation antérieure, détail de l'avant-corps central, projet non daté (Musée de l'Hospice Comtesse ; ML 1272).

-

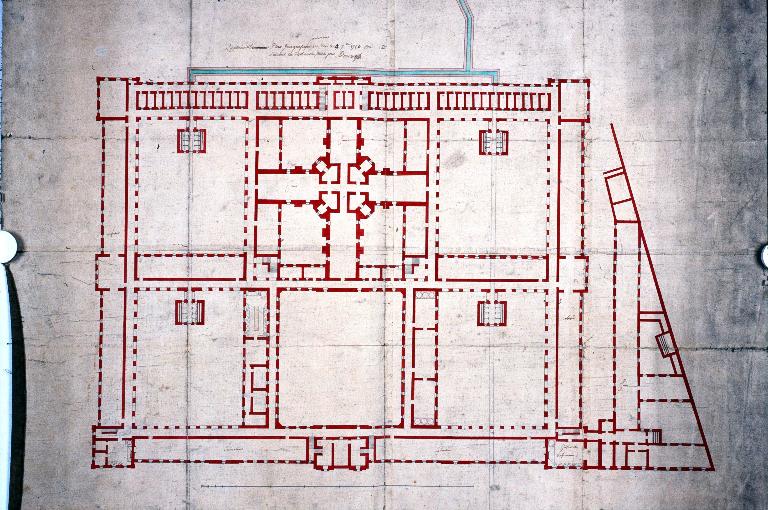

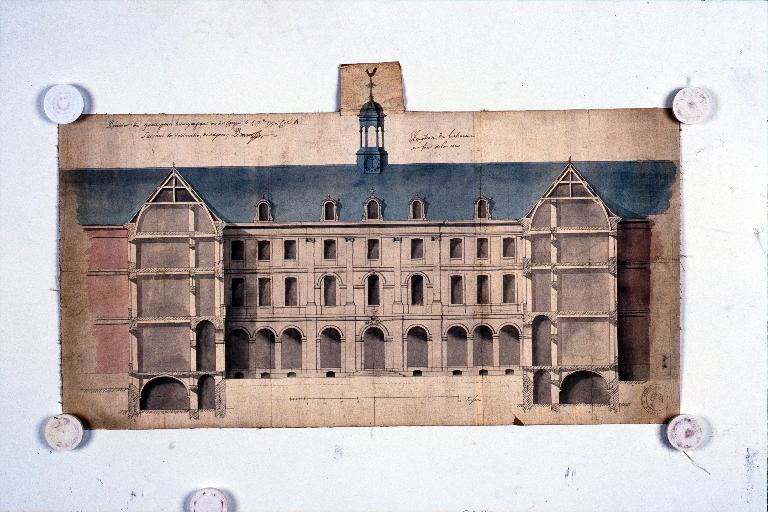

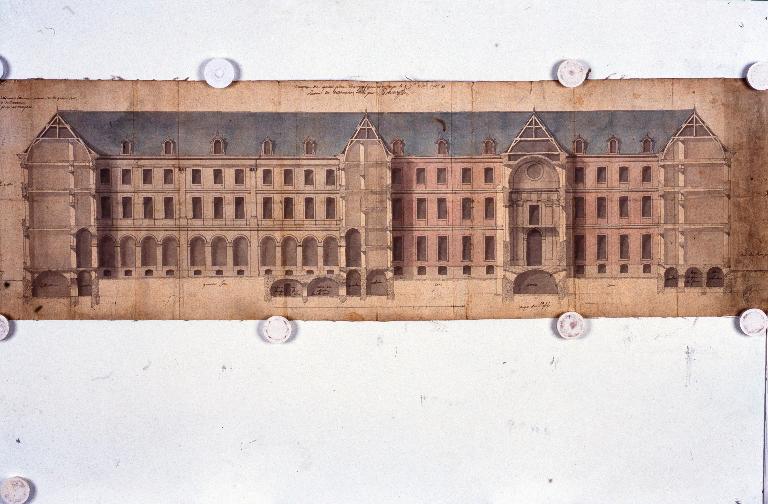

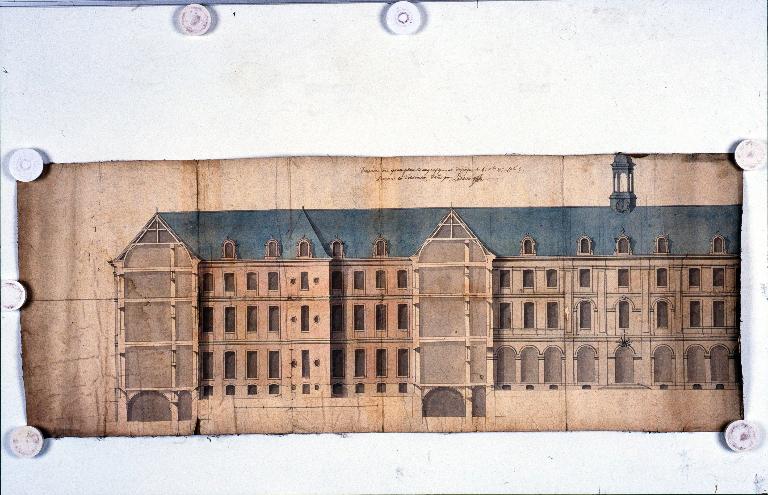

Plan de distribution générale du sous-sol, élévation latérale nord et coupes longitudinale et transversale par l'architecte Brun, dessins aquarellés, datés du 4 septembre 1750 (AD du Nord. Fonds du centre hospitalier universitaire ; plan 2721).

-

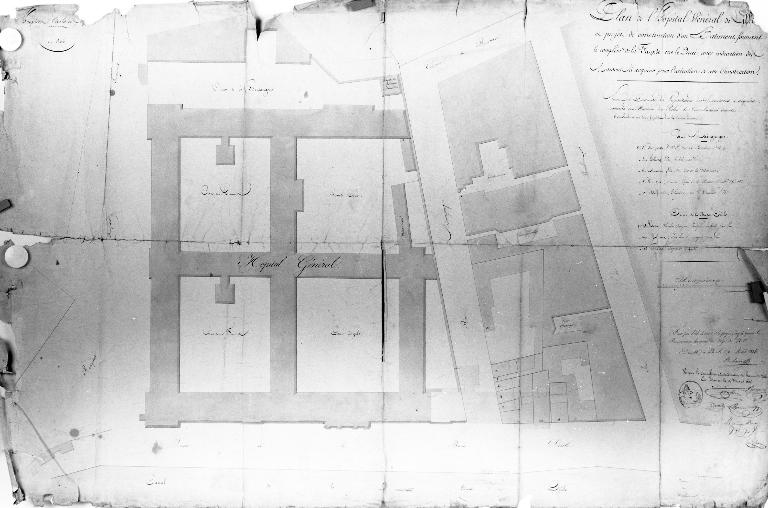

Plan de distribution du rez-de-chaussée de l’hôpital général montrant les parties construites et celles restant à construire, dessin, 1780 (AD Nord ; C 322).

-

Plan-masse montrant l'état de l'édifice en 1836 avec indication des maisons à acquérir pour l'achèvement de la partie droite du corps de logis principal donnant sur le quai de la Basse-Deûle, par l'architecte Duhem (Centre hospitalier universitaire, direction des services techniques ; non côté).

-

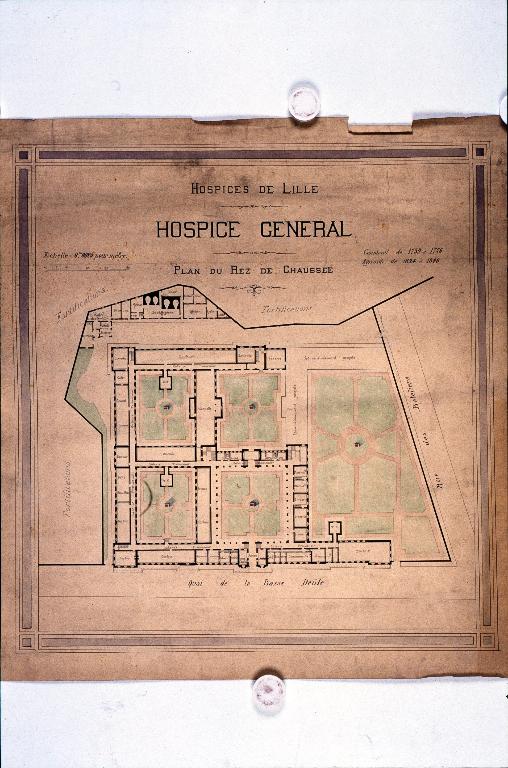

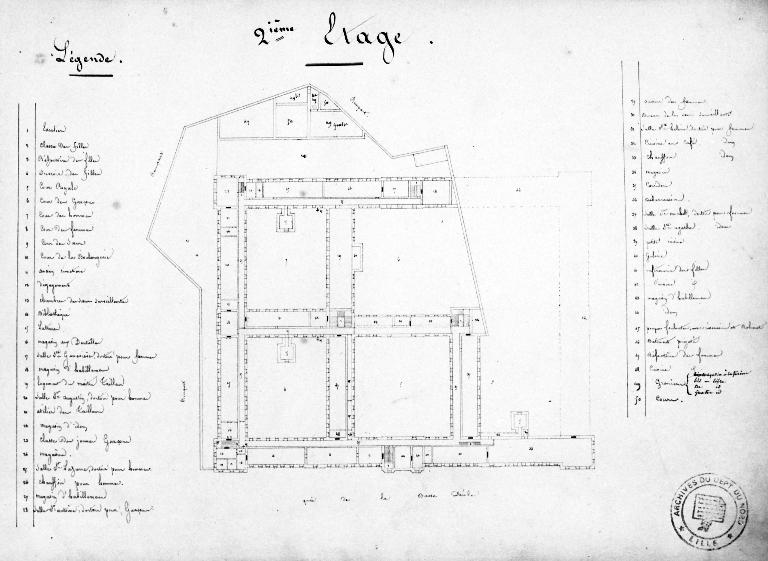

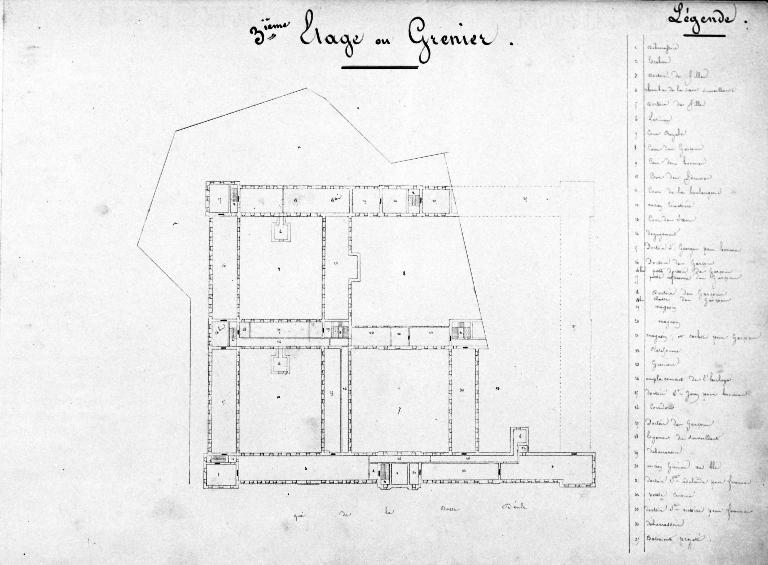

Plan de distribution générale du sous-sol, du rez-de-chaussée, des 1er et 2e étages et de l'étage de comble, avec légende indiquant l'affectation des différentes salles, dessin aquarellé sur papier, sans date [milieu du 19e siècle] (AD du Nord. Fonds du centre hospitalier universitaire ; plan 2728).

-

Ancien hôpital général de Lille : corps de logis principal donnant sur le canal de la Basse-Deûle, façade sur le canal, lithographie éditée par l'imprimerie de Léonard Danel d'après un dessin de Wandestienne, milieu du 19e siècle (Musée de l'hospice Comtesse).

-

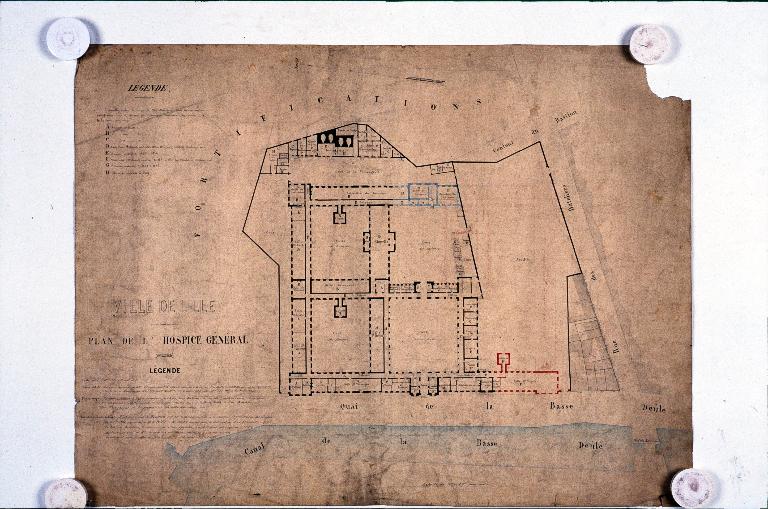

Lille. Hôpital, plan de distribution générale du rez-de-chaussée, montrant l'état de l'édifice après achèvement de la construction du corps de logis principal en 1846, avec indication d'agrandissements projetés sur la droite du terrain d'assiette, dessin sans date (AD Nord, versement CHR, plan 2724).

-

Plan de distribution générale du rez-de-chaussée, montrant l'état de l'édifice après 1867 avec récapitulation des étapes de construction récentes jusqu'à cette date, dessin aquarellé, sans date (AD du Nord. Fonds du centre hospitalier universitaire ; plan 2724).

-

Plan de distribution générale du rez-de-chaussée, montrant l'état de l'édifice après 1892 avec un projet d'aménagement de jardin paysager, dessin aquarellé, sans date. (Archives départementales du Nord ; versement du Centre Hospitalier Régional, plan 2724)

-

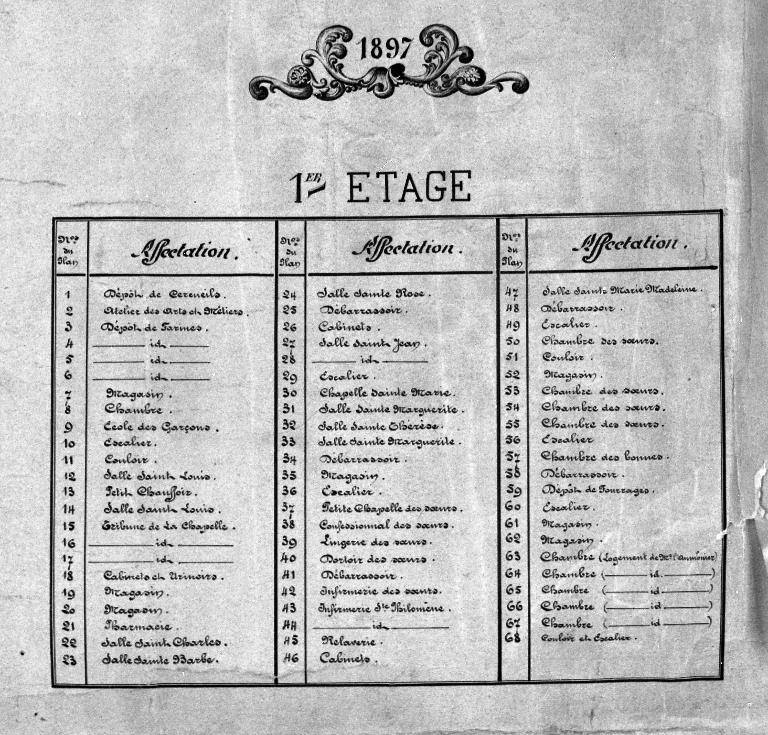

Lille. Hôpital, plan de distribution générale du 1er étage, avec légende indiquant l'affectation des différentes salles, dessin, 1897 (AD Nord, versement CHR, plan 2727).

-

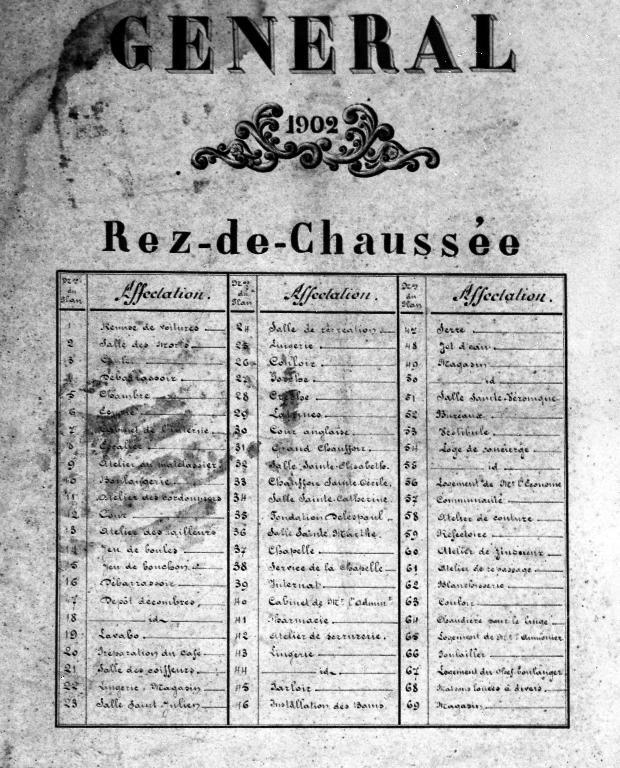

Lille. Hôpital, plan de distribution générale du rez-de-chaussée, avec légende indiquant l'affectation des différentes salles, daté de 1902 (AD Nord, versement du Centre Hospitalier Régional, plan 2728).

-

Lille, Hôpital général, carte postale, 1er quart du 20e siècle (collection particulière, Carlos Bocquet).

-

Lille, l'hospice général, carte postale, 1er quart du 20e siècle (collection particulière, Carlos Bocquet).

-

Lille. La Basse-Deûle et l'hôpital général, carte postale, début 20e siècle (Collection particulière Carlos Bocquet).

-

Lille. Hôpital, élévations générales du flanc sud et de l'élévation postérieure, après destruction des corps de bâtiment situés à l'arrière et sur le flanc nord, avec figuration du nouveau centre de soins pour personnes âgées projeté sur l'arrière, dessin ombré, juin 1975 (CHR Lille).

-

Lille. Hôpital, plan de distribution générale du sous-sol par l'architecte Béchaux après destruction des corps de bâtiment situés à l'arrière et sur le flanc nord, avec figuration du nouveau centre de soins pour personnes âgées édifié sur l'arrière, plan, décembre 1985 (CHR Lille).

Né en 1950 en Algérie. Titulaire d’un doctorat en médecine - thèse soutenue en 1995 : « Histoire et architecture des amphithéâtres d’anatomie et des salles de dissection à Paris sous l’Ancien Régime » -, d’un certificat de médecine tropicale-santé dans le monde, d’une licence de langue et civilisation arabe, enfin d’un D.E.A. d’histoire de l’art soutenu en 1999 : « Histoire des locaux destinés à l’enseignement de l’anatomie dans les institutions parisiennes : de la création de l’École de santé de Paris à la construction du premier institut d’anatomie (1794-1832) ».

Après sa réussite au concours de conservateur du patrimoine en juin 1985, Pierre-Louis Laget a occupé de 1985 à 2017 un poste de chercheur dans le service de l’Inventaire de la Région Nord-Pas-de-Calais (puis Hauts-de-France).

Né en 1950 en Algérie. Titulaire d’un doctorat en médecine - thèse soutenue en 1995 : « Histoire et architecture des amphithéâtres d’anatomie et des salles de dissection à Paris sous l’Ancien Régime » -, d’un certificat de médecine tropicale-santé dans le monde, d’une licence de langue et civilisation arabe, enfin d’un D.E.A. d’histoire de l’art soutenu en 1999 : « Histoire des locaux destinés à l’enseignement de l’anatomie dans les institutions parisiennes : de la création de l’École de santé de Paris à la construction du premier institut d’anatomie (1794-1832) ».

Après sa réussite au concours de conservateur du patrimoine en juin 1985, Pierre-Louis Laget a occupé de 1985 à 2017 un poste de chercheur dans le service de l’Inventaire de la Région Nord-Pas-de-Calais (puis Hauts-de-France).