Photographe du service régional de l'Inventaire général Hauts-de-France.

- inventaire topographique, Le Quesnoy centre

- enquête thématique régionale, La seconde Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Pays de Mormal

-

Commune

Le Quesnoy

-

Adresse

1-15 rue Fournier

,

15-17 place du Général-Leclerc

-

Cadastre

2024

E

1147 à 1157

;

1897

E

720 à 734

;

1817

E

562 à 579

-

Dénominationsmaison, immeuble, magasin de commerce

-

Précision dénominationmaisons en série

Implantation du rang

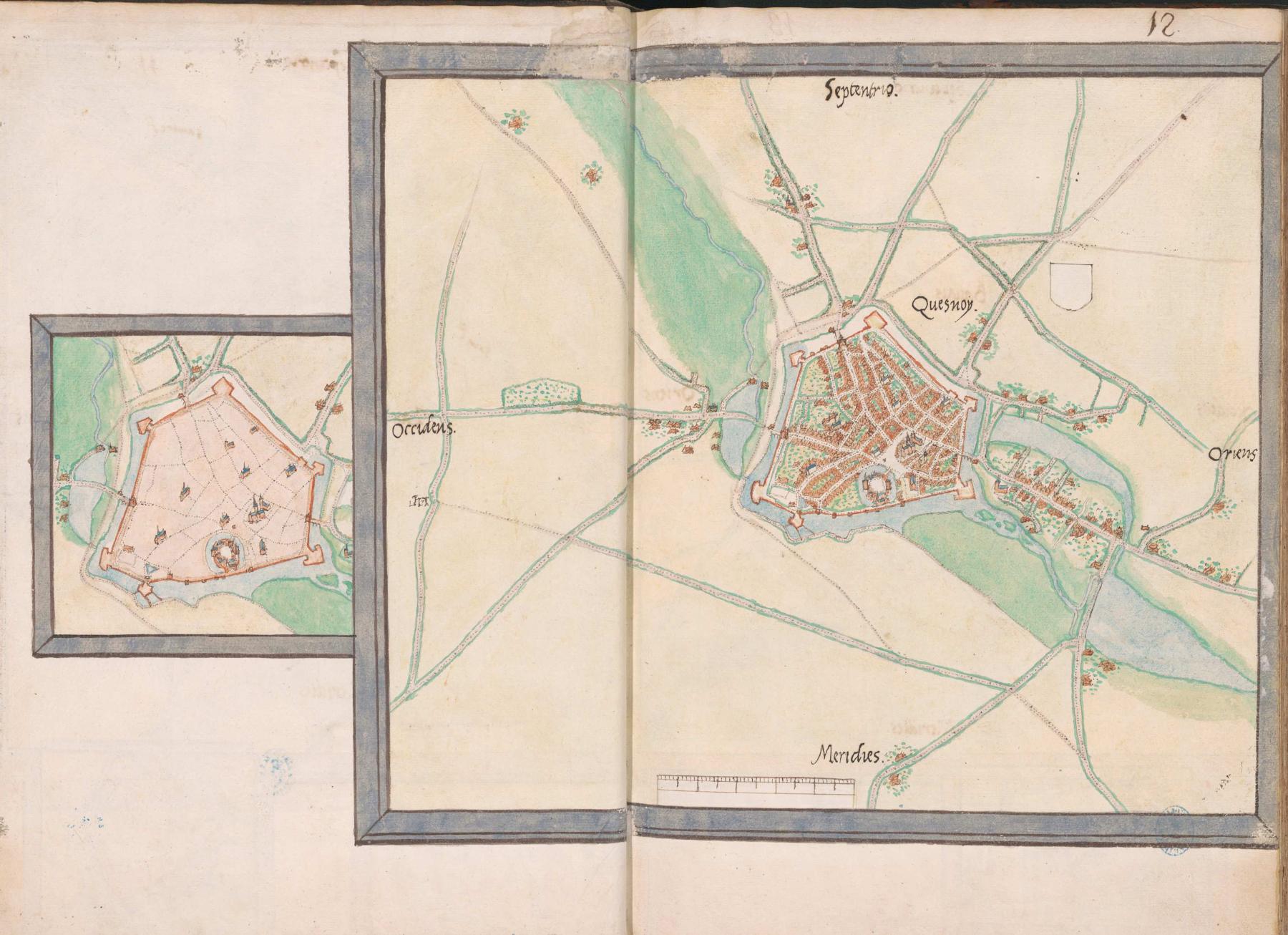

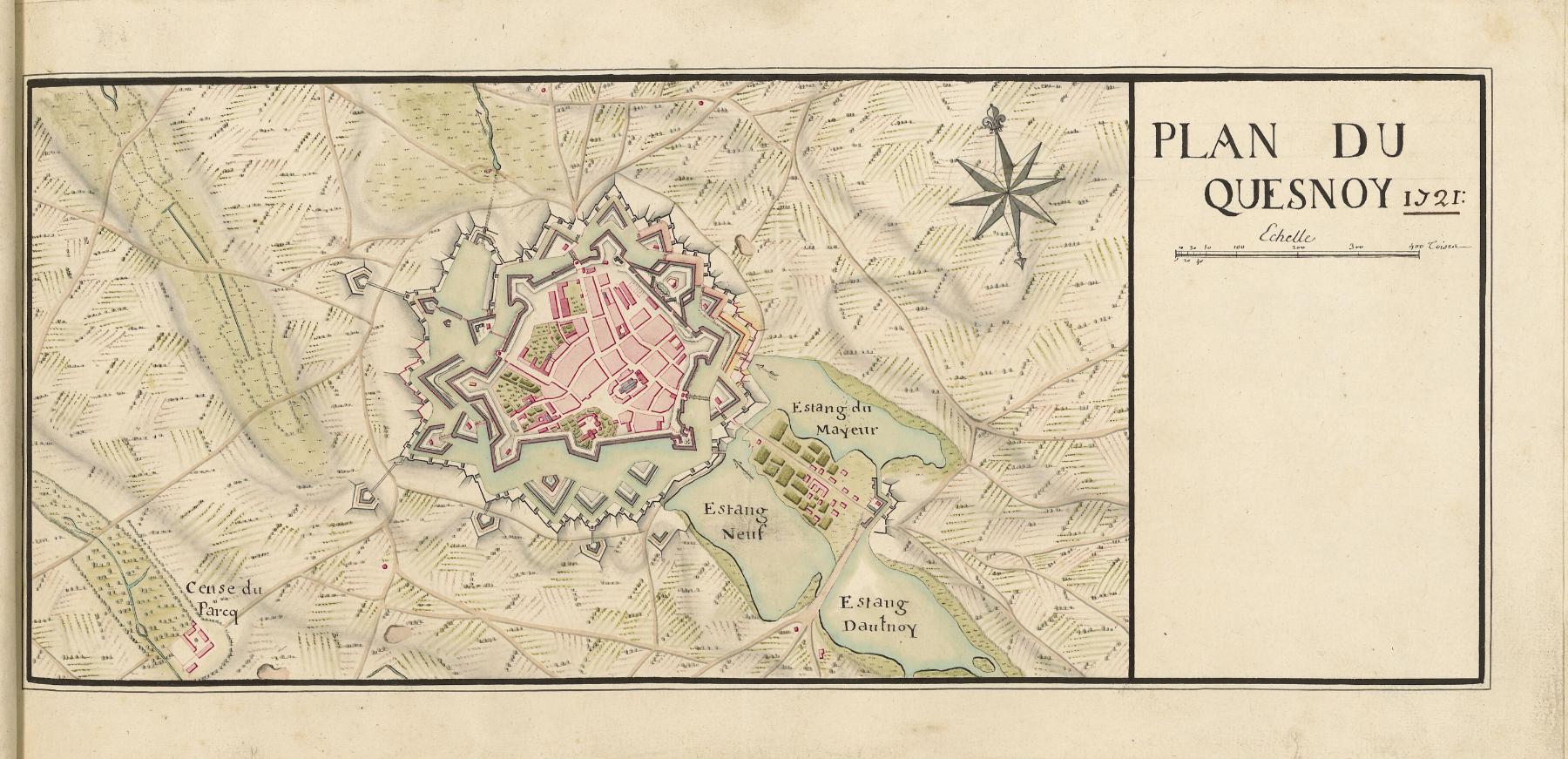

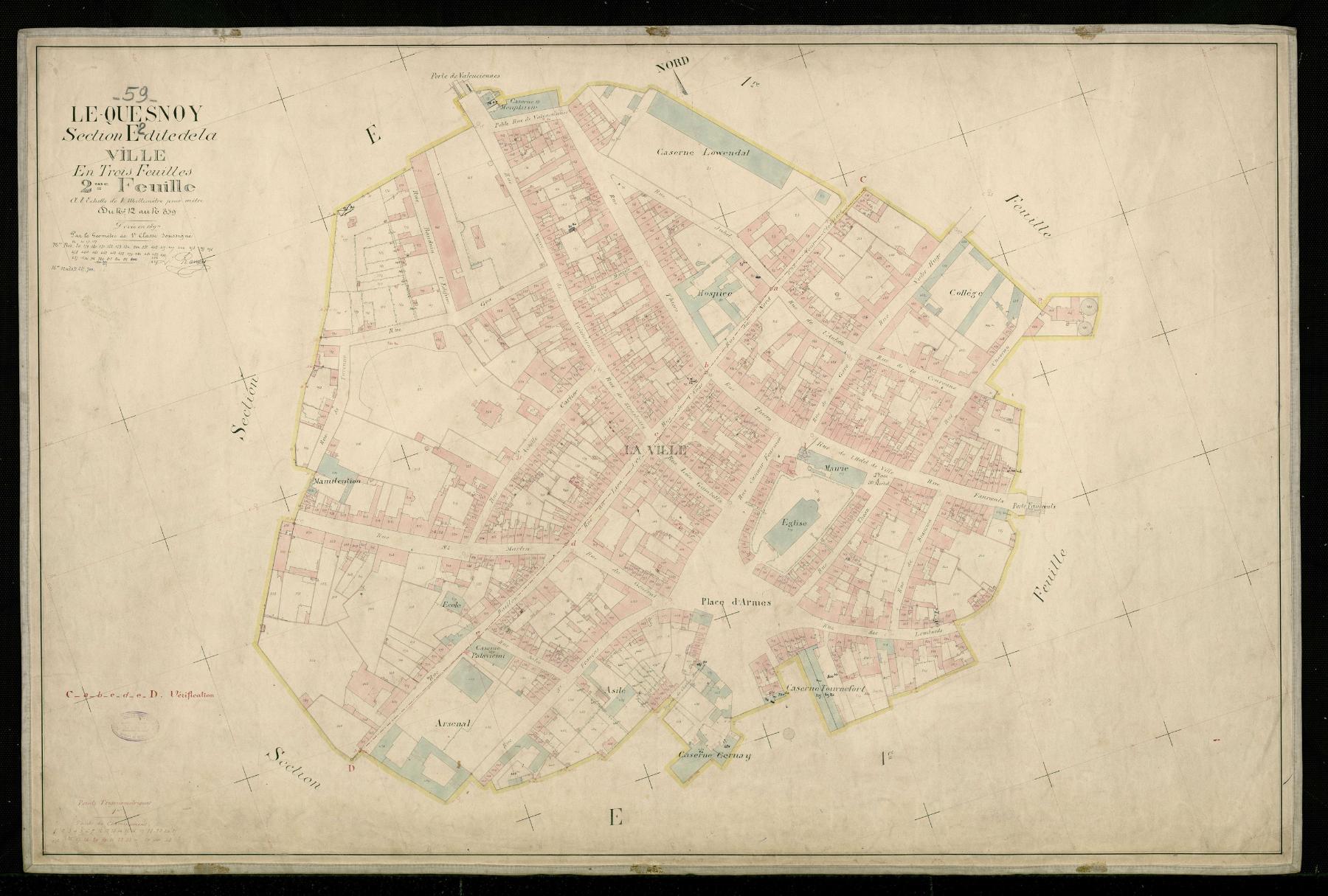

L'implantation générale du rang ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis les premiers plans établis au XVIe siècle. Les plans (ill.)de Deventer (1545), Lajoue (1794) ou celui établi par un ingénieur militaire en 1793 montrent un rang de maisons bordant la rue depuis le beffroi jusqu'à la place, de plan en L légèrement courbe. Le rang s'achève au nord-est par une petite placette. Côté sud-ouest, le long de l'actuelle place du Général-Leclerc, le rang s'interrompt pour ménager un accès au parvis de l'église - et sans doute une vue sur sa façade. Une petite ruelle, appelée ruelle Savary, située presque dans l'axe de l'actuelle rue Gambetta, vient séparer le rang en deux pour aboutir sur la place de l'église. Sur les cadastres de 1817 et 1897 (ill.), plus précis, elle coïncide avec un changement d'épaisseur du rang, plus fin au sud-ouest qu'au nord-est. Sur le cadastre de 1897, figure une rangée d'arbres qui longe l'arrière du rang et le sépare de l'église reconstruite. Le plan établi en 1921 pour dresser l'inventaire des destructions subies lors de la Première Guerre mondiale montre une disposition identique à celle de la fin du XIXe siècle, qui sera conservée à l'identique lors de la Première Reconstruction. La ruelle, comme la différence d'épaisseur, n'ont disparu que lors de la Seconde Reconstruction.

Fonction et aspect du rang jusqu'à la Seconde Guerre mondiale

La rue Fournier apparient à la partie de la ville consacrée au commerce depuis l'origine : elle est situé au débouché de la place du Marquiet (actuelle place du Général-Leclerc) et fait la jonction avec les actuelles rues Thiers et Joffre qui relient les portes Fauroeulx et de Valenciennes et constituent un axe majeur pour la circulation des biens et des personnes intra-muros. Les plans réalisés pour l'armée à partir du XVIe siècle ne permettent pas de connaitre quels étaient les commerces installés mais à partir du XIXe siècle, les états de sections des cadastres de 1817 et 1897 donnent des informations plus précises. Ils mentionnent ainsi la présence de commerces de bouche, d'habillement, des ateliers d'artisans... mais également beaucoup d'habitat. Le rang accueille donc une mixité de fonctions. En 1817, on y trouve par exemple tenant boutique un débitant de sel, un tailleur, une couturière et un cordonnier, trois marchands dont la spécialité n'est pas précisée, et comme habitant non-commerçant deux rentiers, un ouvrier boulanger, un sacristain et un juge de paix. En 1897, neuf maisons sont dédiées à l'habitation et les commerces accueillent deux marchands de liqueur, une mercerie, une menuiserie, un "boisselier" (artisan qui fabrique des objets en bois cintré) et un libraire.

Les photographies, prises avant la Première Guerre mondiale ou après la Première Reconstruction confirment cette destination commerciale : on y voit des maisons de deux ou trois niveaux accueillant parfois une vitrine en applique au rez-de-chaussée. Toutes sont couvertes par des toitures à longs pans ornées de lucarnes. Aucune ne présente de pignon sur rue. L'angle ouest est occupé par un "Café alsacien" tandis que le côté est accueille une "Taverne Lorraine". Le plan de 1921 établissant la liste des destructions montre que dans le rang de quinze maisons, neuf sont abîmées mais réparables, trois sont fortement endommagées et trois, situées du côté et à l'extrémité est du rang sont totalement détruites. Seules ces parties apparaissent modifiées sur les photographies prises après-guerre. Il s'agit, dans les deux cas, de cafés. Celui posé à l'angle de la ruelle Savary, de deux niveaux de hauteur différente couronnée par une balustrade (reconnaissable à son premier niveau de grandes arcades dont la partie en angle est ornée au second niveau d'un balcon à balustres), est venu remplacer un immeuble de trois niveaux couvert par une toiture à croupe, dont la façade (seulement percée d'une travée centrale de fenêtres aux niveaux supérieures), reposait sur une vitrine en applique. Le second est l'ancien café la "Taverne Lorraine" installé dans les "maisons espagnoles" qui sont pour partie restaurées, reconstruites à l'identique et même augmentées d'une travée sur la gauche, conservant lors de la reconstruction leur caractéristique pignon à volutes. Pendant l'entre-deux guerres, dans la partie est du rang, entre les deux cafés, se succèdent une quincaillerie, une modiste et un marchand de cycles (Deudon, p.80). Les autres immeubles sont occupés par des logements. La mixité des fonctions a donc été préservée, ce qui n'est guère surprenant puisque d'une part la majorité des immeubles est à peine endommagé et ne nécessite pas de reprise du bâti, et d'autre part parce que la condition pour pouvoir bénéficier des dommages de guerre est de réparer ou reconstruire en conservant des proportions et des fonctions identiques à ce qu'elles étaient avant guerre.

La Seconde Guerre Mondiale et la Reconstruction

Toute la rue est détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à la Première Reconstruction, les immeubles ne font pas l'objet d'une reconstruction à l'identique, ni dans les formes ni dans l'alternance d'immeubles présentant des fonctions différentes. Ils sont remplacés par un rang de maisons à boutique présentant systématiquement un magasin au rez-de-chaussée et un logement à l'étage. Toutes les maisons sont alignées à front de rue et présentent des façades dont l'organisation et la hauteur sont concertées à l'échelle du rang et non traitées individuellement. La fonction commerçante du rang, mise en évidence par les grandes vitrines qui courent tout le long de la rue, prime désormais sur celle de logement. La ruelle Savary disparait lors de la Seconde Reconstruction, mais l'organisation de l'arrière du rang, séparé de l'église par un espace arboré, est conservée.

D'après le témoignage du fils de l'entrepreneur Désertot et d'une habitante de l'immeuble, témoin direct de la reconstruction des immeubles, les travaux étaient achevés en 1952. Tout le rang, dessiné par les architectes Mélon et Jaquart, n'a pas été construit par la même entreprise. Seuls les numéros 15 et 17 place du Général-Leclerc ainsi que le numéro 15, rue Fournier ont été réalisés par l'entreprise Désertot. Les autres entreprises ont été Huriau et Hygonnet qui ont toutes travaillé à la reconstruction de la ville après 1945. Malheureusement, aucune information n'a pu être recueillie sur ces entreprises qui n'existent plus aujourd'hui.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1952, daté par tradition orale

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Berger-Désertot (1912 - 1973)entrepreneur attribution par tradition oraleBerger-DésertotCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

La société est fondée en 1921 par Henri-Étienne Désertot et Antoine Berger. Le premier est originaire de Beaune où il était exploitant d'une carrière de pierre calcaire et le second de Lyon. Tous deux arrivent au Quesnoy au moment de la Première reconstruction. Les deux beaux-frères fondent leur entreprise en 1921, sous le nom d'Entreprise Berger-Désertot, et commencent par travailler à la reconstruction des ouvrages d'art de la SNCF dans les zones détruites par la guerre. Ils ont sans doute participé à la reconstruction du Quesnoy, mais sans qu'il soit possible de leur attribuer avec précision des œuvres réalisées.

Avant la Seconde Guerre mondiale, Maxime (le fils d'Henri-Étienne) évolue comme joueur de football professionnel dans les clubs de Valenciennes, puis Lille et en équipe de France B. En 1946, il reprend la direction de l'entreprise et participe activement à la reconstruction du Quesnoy. Dans les années 1970, l'entreprise a construit les immeubles d'habitation de la gendarmerie ainsi que les étages supérieurs du corps de l'ancien corps de garde de la place du général Leclerc.

À la mort de Maxime, en 1973, l'entreprise est reprise par son fils Jean-Luc. Elle a cessé son activité en 1978.

De la fin de la guerre à sa fermeture, elle a compté environ 65 salariés et intervenait pour tous corps d'état sauf les toitures et la vitrerie.

(Informations recueillies en mars 2025 auprès de Jean-Luc Désertot, fils de Maxime Désertot)

-

Auteur :

Mélon MarcelMélon MarcelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Marcel Mélon est né en Hautmont en 1895. Il suit des cours à l'École Pratique de Commerce et d'Industrie de Fourmies (où il obtient le certificat de fin d'études) puis à l'Université du Travail de Charleroi de 1910 à 1912. Il est élève libre à l'École des Beaux-Arts de Bruxelles pendant la Première Guerre mondiale. Il obtient la patente en 1927. Entre 1930 et 1945, la plus grande partie de son activité est la construction de demeures individuelles et de boutiques, la plupart construites à Hautmont. Pour chaque projet, il réalise l'enveloppe du bâtiment ainsi que l'aménagement intérieur (cheminées, escaliers, dessins des carrelages...) et le mobilier.

Il travaille avec d'autres architectes comme Adolphe Danis (1886- ) ou André Lurçat (1894-1970) à qui l'on doit la reconstruction de Maubeuge.

Après la guerre, il réalise la reconstruction de la ville du Quesnoy. Il décède à Hautmont en 1969.

-

Auteur :

Jacquartarchitecte (incertitude), attribution par tradition oraleJacquartCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

actif pendant la seconde reconstruction : était architecte agréé du MRU, avec agence à Lille et à Maubeuge. A participé à la reconstruction du Quesnoy.

-

Auteur :

Huriauentrepreneur attribution par tradition oraleHuriauCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entreprise du Quesnoy (59), actif au moment de la seconde reconstruction

-

Auteur :

Hygonnetentrepreneur attribution par tradition oraleHygonnetCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entreprise du Quesnoy (59), actif au moment de la seconde reconstruction

-

Auteur :

Le rang est de plan en L. Il occupe tout le côté sud de la rue Fournier et une partie du côté nord-est de la place du Général-Leclerc où il s'interrompt rapidement pour ménager un accès au parvis de l'église. Il est à front de rue pour la façade avant et bordé sur l'arrière par une allée qui dessert les entrées des habitations. Il est séparé de l'église par un espace arboré.

Il est construit en briques posées en appareil picard sur un soubassement enduit en béton et couvert d'un toit-terrasse qui s'achève par une petite corniche. Il compte un rez-de-chaussée surélevé précédé d'un petit degré en pierre bleue et un étage carré, sauf pour la partie à l'angle de la rue et de la place qui en compte deux.

Les façades avant rue Fournier

La rue étant en déclivité, la différence de niveau entre le haut (extrémité nord-est) et le bas (extrémité sud-ouest) de la rue est rattrapée en augmentant de manière progressive les hauteurs de soubassement alors que, dans le même temps, la hauteur de la toiture diminue. Ce mouvement croisé, qui évite de trop importantes différences de hauteur entre les différentes sections du rang, impacte la hauteur des bordures des toitures et l'alignement des baies. Les changements de hauteur entre les toitures ne sont pas situés au niveau des séparations entre chaque segment du rang, mais au niveau des balcons situés au milieu de certaines façades ; et le nouvel alignement des baies au second niveau ne se fait pas au droit des "marches" des toitures mais de manière aléatoire sur la façade, la seule règle semblant être l'alignement de la baie marquant le changement de hauteur avec l'un des pieds-droits de la vitrine du premier niveau. Cette gestion de la répercussion de la déclivité du terrain sur les façades et les toitures atténue les différences d'aspect entre les différentes sections du rang et contribue à son unité visuelle.

Tous les rez-de-chaussée sont occupés par une vitrine qui inclut la porte donnant l'entrée au magasin. Toutes présentent le même aspect de grande baie vitrée encadrée d'un large chambranle mouluré en béton, les ressauts étant dirigés vers l'extérieur et non l'intérieur de la baie. L'encadrement de la vitrine s'interrompt au niveau de la porte dont il constitue l'encadrement en partie basse, ménageant même parfois un coussiège (n°11). La porte peut être au centre, encadrée de piles (n°7) ou de petites colonnes (n°5, 13 et 15b), ou encore sur le côté de la vitrine dont elle n'est alors séparée que par les dormants de la porte et de la vitrine. Elle peut être à gauche (n°3, 9, 15a) ou à droite (n°7). Quelles que soient leur position au sein de la vitrine et leur encadrement, les portes sont systématiquement couvertes par une casquette en béton.

Une unité sur deux présente un balcon dans une travée en léger avant-corps. Comme pour les portes des vitrines, les balcons sont coiffés d'une casquette en béton. Ils sont toujours dans l'axe de la porte d'accès au magasin et ne sont donc pas systématiquement au centre de la façade.

Les baies du second niveau présentent le même aspect : de format horizontal, elles sont entourées par un important chambranle en béton. Elles peuvent être réunies et soulignées par un appui jardinière. Elles sont dans ce cas un peu plus étroites que les baies isolées.

Ainsi, trois types d'unité cohabitent dans le rang rue Fournier, sans qu'il soit possible de déterminer un rythme dans la succession de ces différents types :

- 1 : vitrine avec porte centrale, deux baies au second niveau réunies par un appui jardinière. La porte d'accès au magasin est séparée du reste de la vitrine par deux colonnettes en béton. Cela concerne les numéros 15b, 13 et 5.

- 2 : vitrine avec porte centrale, une porte-fenêtre avec balcon encadrée par deux baies horizontales au second niveau. La porte d'accès au magasin est séparée du reste de la vitrine par deux piles en béton. Cela concerne le numéro 1.

- 3 : vitrine avec porte sur le côté, une porte-fenêtre avec balcon et une baie horizontale au second niveau. La porte d'accès au magasin est à droite ou à gauche et séparée de la vitrine par le dormant de cette dernière. Les baies n'ont pas d'appui jardinière. Cela concerne les numéros 15a, 11 et 3.

- 4 : vitrine avec porte sur le côté, deux baies au second niveau. La porte d'accès au magasin est à droite ou à gauche et séparée de la vitrine par le dormant de cette dernière. Les baies sont réunies par un appui jardinière. Cela concerne le numéro 9.

Les extrémités du rang

Le n°17 place du Général-Leclerc présente les mêmes caractéristiques que les immeubles rue Fournier : même baies à chambranle réunies par un appui jardinière, même balcon dans une travée en léger ressaut surmonté d'une casquette en béton, même vitrine encadrée d'un large chambranle mouluré en béton dont les ressauts sont dirigés vers l'extérieur. La composition de la façade est cependant différente de celles du rang puisqu'elle associe des éléments habituellement séparés comme les baies géminées et le balcon. La façade-pignon est également originale puisqu'au premier niveau elle n'est pas percée d'une unique vitrine mais d'une porte indépendante et de deux baies. Ces deux baies sont réunies avec le balcon et l'oculus au centre de la façade du second niveau par leur insertion dans un mur en léger ressaut par rapport au reste de la façade. La jonction entre le mur-pignon et les murs gouttereau est adoucie et cette courbe est un écho à la partie arrondie de l'autre extrémité du rang.

Le café situé à l'extrémité nord-est du rang se développe à la fois sur la petite place et sur le rang rue Fournier. Le raccord entre ces deux parties se fait par un mur aux coins arrondis, souligné par la casquette surmontant la porte d'entrée côté rue Fournier qui se poursuit jusqu'à la vitrine côté place. Cette forme rappelle, en beaucoup plus discret, l'arrondi qui marque la jonction entre la rue Fournier et la place du Général-Leclerc. Elle compte deux niveaux comme le reste du rang. Côté place la façade est ordonnancée : la travée de droite est occupée par une vitrine surmontée d'une baie horizontale : celle du centre par une porte surmontée d'une casquette au-dessus de laquelle est positionné un balcon également couvert d'une casquette ; et celle de gauche par deux petites baies carrées superposées. Les baies et les vitrines présentent un aspect identique avec le reste du rang. Seule la présence d'un oculus au second niveau de la façade sur la rue Fournier fait rupture. Le pignon, avec sa partie centrale plus élevée est une citation moderne des pignons à pas de moineaux, typiques de l'architecture flamande.

L'immeuble pivot

Situé à l'angle entre les deux parties du rang, il en assure l'articulation. Avec sa façade courbe, ses trois niveaux et le décrochement de la façade sur la place du Général-Leclerc, il se distingue du reste du rang, dans lequel il s'intègre cependant grâce à l'utilisation des mêmes formes comme les appuis jardinière ou les chambranles en cadre.

Sur la partie courbe, le bâtiment compte trois niveaux. Le premier accueille la vitrine et l'une des portes d'entrée du café, le second un balcon filant protégeant une porte-fenêtre encadrée de deux baies. Au troisième niveau, le triplet de baies est réuni par un appui jardinière.

Cette partie courbe est complétée à droite par un bow-window de deux travées. Le premier niveau est percé d'une vitrine accolée d'une porte surmontée d'une casquette en béton donnant accès au café. Cette partie de la façade est identique à celles de la rue Fournier. La travée de droite du bow-window est percée d'une baie horizontale à chaque niveau. La travée de gauche est beaucoup plus originale : au second niveau, une grande baie occupe les deux côtés du bow-window, soulignée par un grand appui jardinière au coin arrondi. La corniche moulurée au-dessus de la baie, qui reprend un arrondi identique à celui de l'appui jardinière, constitue l'appui de la loggia qui occupe le troisième niveau. Cette dernière est surmontée d'une corniche identique à celle située à sa base. Ces deux niveaux de la façade sont réunis visuellement par la colonne en béton qui marque l'angle gauche du bow-window.

Les façades arrière

Les maisons comptent un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré, ou deux étages carrés pour la partie à l'angle sud-ouest. Comme pour les façades avant, elles sont construites en briques posées en appareil picard sur un soubassement enduit en béton. L'élévation s'achève par corniche saillante moulurée qui marque la limite du toit, plus marquée que sur les façades avant. Côté nord-est, le rang est en retrait par rapport au bâtiment de l'extrémité du rang. Cette différence d'épaisseur ne se constate pas côté sud-ouest. Contrairement à la partie sur rue, la jonction entre les deux ailes du L ne se fait pas en courbe mais en angle droit. Du numéro 1 au numéro 13, le premier niveau est un peu plus avancé que le second, ménageant ainsi une petite terrasse.

L'organisation du rang se lit par groupe de deux maisons, organisées suivant une symétrie axiale. Les portes d'entrée sont soit réunies sous le même encadrement - et partagent le même degré ainsi qu'un grand bac à fleur qui occupe la majeure partie de l'espace entre les deux portes (n°19-17, 15a-15b) -, soit couvertes par deux demi-casquettes disposées symétriquement avec des degrés indépendants séparés par un petit muret (n°3-5, 7-9, 11-13). La porte n°9 a conservé son huisserie d'origine.

Pour les maisons avec terrasse, la partie de mur réunissant deux terrasses voisines forme un léger avant-corps. La casquette dont il est couvert vient doubler la corniche de la toiture. Le muret bordant les terrasses est couvert par un chaperon plat débordant en béton. La hauteur du muret varie en fonction des groupes de maisons, créant un jeu de marches. À intervalles réguliers des jardinières, situées au droit des bords extérieurs des casquettes couvrant les portes, viennent interrompre le chaperon.

Les façades sont percées de baies horizontales, de baies verticales jouxtant la porte d'entrée pour apporter de la lumière au hall d'entrée, de baies géminées (cantonnées au second niveau) et d'oculus, systématiquement situés au second niveau de chaque maison. Quelle que soit leur forme, toutes sont entourées d'un chambranle. La distribution de ces baies sur les façades ne semble pas répondre à un rythme précis. L'utilisation de baies identiques associée à l'hétérogénéité de leur disposition contribue à l'harmonie du rang, tout en évitant la monotonie. De la même manière, afin de casser une lecture trop verticale des façades, les appuis jardinière ne sont pas situés au droit des baies, mais légèrement décalés.

Analyse

Avec les lignes croisées de l'échelonnement des toitures et de celles des degrés, l'architecte a su se jouer de la déclivité du terrain pour donner l'impression que le rang conserve la même hauteur sur toute sa longueur. Cette préoccupation n'existe pas de l'autre côté de la rue Fournier puisqu'il ne s'agit pas d'un ensemble concerté mais de maisons mitoyennes indépendantes les unes des autres. Avec son élévation de deux ou trois niveaux, le rang respecte cependant le gabarit des immeubles qui lui font face de l'autre côté de la rue. L'association d'éléments de différentes hauteur dans un même rang se retrouve également dans le rang situé 1-15, rue Tanis.

Grâce à l'utilisation de formes similaires pour toutes les façades, comme les chambranles, les appuis jardinières, les encadrements de portes ou de vitrines moulurés, la corniche saillante marquant le bord du toit-terrasse, ou les degrés en béton... le rang présente une grande homogénéité visuelle. Mais la position et la forme des baies qui varient d'une façade à l'autre, ainsi que l'utilisation de déclinaisons légèrement différentes d'un même modèle (par exemple les vitrines où la porte peut être au centre ou latérale) évite la sensation de lassitude née de la répétition d'un même module tout au long du rang.

Beaucoup des éléments stylistiques présents sur le rang sont typiques du vocabulaire de la Seconde Reconstruction et se retrouvent sur de nombreux immeubles de cette période au Quesnoy. C'est le cas de la forme horizontale des baies, des chambranles ou des appuis jardinière, visibles par exemple sur le rang de la rue des Lombards ou celui situé 1-15, rue Tanis (IA59005967), immeuble qui présente également des oculi. Cette forme de baie semble être une signature de l'architecte Marcel Mélon.

D'autres éléments sont plus originaux et ne semblent pas avoir été mis en œuvre ailleurs que sur ce rang. Ainsi en est-il des fenêtres géminées visibles sur l'arrière du rang - bien que leur encadrement en béton les rattache indubitablement au style de la Seconde Reconstruction -, du toit-terrasse ou des terrasses proprement dites, et enfin du "style paquebot" typique des années cinquante conféré aux façades deux extrémités du rang par la présence conjointe des oculi et des balcons.

-

Toitsbéton en couverture

-

Plansensemble régulier

-

Étages2 étages carrés, rez-de-chaussée surélevé

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée sans travées

-

Couvertures

- terrasse

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Biblioteca Digital Hispánica

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Nord : 35P1116

AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1116. Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, Justice de paix du Quesnoy, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1817 [état de section].

-

AD Nord : 35P1121

AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1121. Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, canton de Le Quesnoy est et ouest, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1897 [état de section].

Bibliographie

-

DEUDON, Jean-Marie. Mémoire en images : Le Quesnoy. Saint-Cyr-sur-Loire : Éditions Alain Sutton, 2006, 128 p.

Documents figurés

-

Quesnoy, par Deventer, 1545. In Plan des cités des Pays-Bas, partie II, 1545 (Bibliothèque nationale d'Espagne ; bdh0000043514).

Réédition par Charles RUELENS, 1884, Bruxelles [sous le titre] Atlas des villes de la Belgique au XVIème siècle : cent plans du géographe Jacques Deventer exécutés sous les ordres de Charles Quint et Philippe II.

-

BNF-Gallica : btv1b52053849

Plan du Quesnoy [en ligne], dressé par Lajoue en 1721 (BNF-Gallica ; btv1b52053849).

Tiré de : LAJOUE, Places du Haynault françois, 1721-1722.

-

AD Nord : 66J1720

Plan du Quesnoy, 3ème année républicaine, [1794] (AD Nord. Série J ; Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 : Sous-série 66 : 66J1720 à 1874 : ville du Quesnoy).

-

AD Nord : P31-761

Ville du Quesnoy - Plan cadastral napoléonien, feuille unique, levé en 1817 : section E, 1ère partie (AD Nord ; P31-761).

-

AD Nord : P31-761

Le Quesnoy, plan cadastral napoléonien de 1897. Section dite de la ville, en trois feuilles, 2ème feuille (AD Nord ; P31-761).

-

AD Nord : 50Fi2285

Le Quesnoy - Commune du Quesnoy - Aménagement et extensions de la ville - Etat actuel - Plan, par A. Guyomard, ingénieur-géomètre agréé à Lille, le 6 août 1921 (AD Nord ; Fi - Provenances diverses : plans concernant le département du Nord, 1581-1922 ; 50Fi2285).

-

AD Nord : 5Fi70

11. Le Quesnoy - Rue Casimir-Fournier, carte postale, L. T. Q. éditeur, Le Quesnoy (AD Nord ; 5Fi70).

-

AD Nord : 5Fi78

Le Quesnoy (Nord) - Maisons espagnoles et rue Casimir-Fournier, carte postale, Dufour - Aubry, éditeur, Le Quesnoy [sans date] (AD Nord, 5Fi78).

-

AD Nord : 5Fi69

Le Quesnoy - rue Casimir-Fournier, carte postale, B.F., éditeur, Paris, [sans date] (AD Nord, 5Fi69).

-

AD Nord : 5Fi16

1 - Le Quesnoy - L'église, carte postale, Imprimerie Delbreuve, [sans date] (AD Nord, 5Fi16).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.