Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

rue Maréchal Leclerc

-

Cadastre

2021

000 AE 01

459 à 462

;

2021

000 AE 01

465

;

2021

000 AE 01

483

-

Destinationsimmeuble à logements

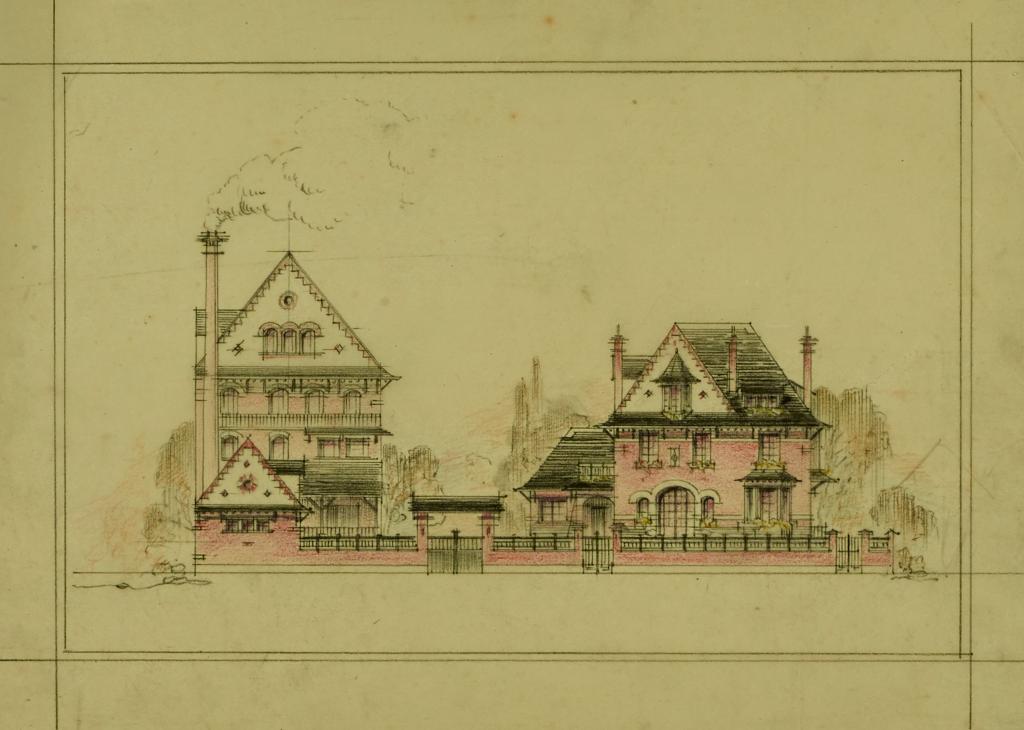

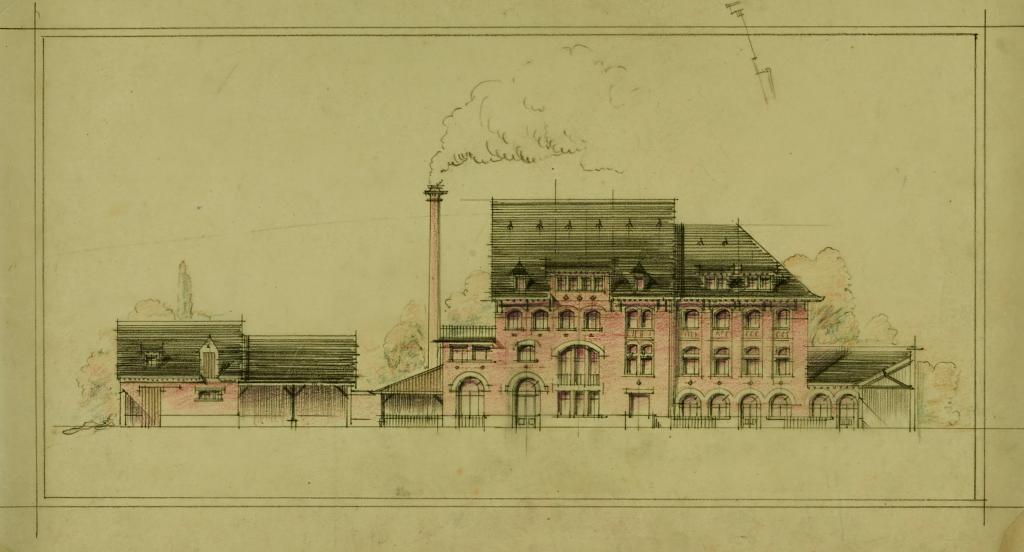

Les dessins aquarellés réalisés par l'architecte montrent que ni la brasserie ni la maison de maître ne sont enrichis de décors portés. L'aspect riant des bâtiments est donc dû aux jeux sur les matériaux (rouge des briques, blanc de l'enduit et des cabochons, gris du ciment), sur les volumes des toitures et leurs nombreuses lucarnes, ou encore sur la variété des baies. Ces éléments sont significatifs du style régionaliste adoptés après la Première Guerre mondiale pour la reconstruction de nombreux bâtiments à usage privé.

Pour les bâtiments construits autour des installations techniques de la brasserie comme pour la maison de maître, Decaux a adapté, sur une grande échelle, les caractéristiques du style régionaliste propre à la reconstruction : toiture largement débordante, présence de nombreuses lucarnes et bow-windows, utilisation de la brique pour les élévations où des éléments blancs en ciment apportent de l'animation (linteaux, cabochons, entablement), pignons avec couteaux picards, variété des baies, soubassement en ciment...

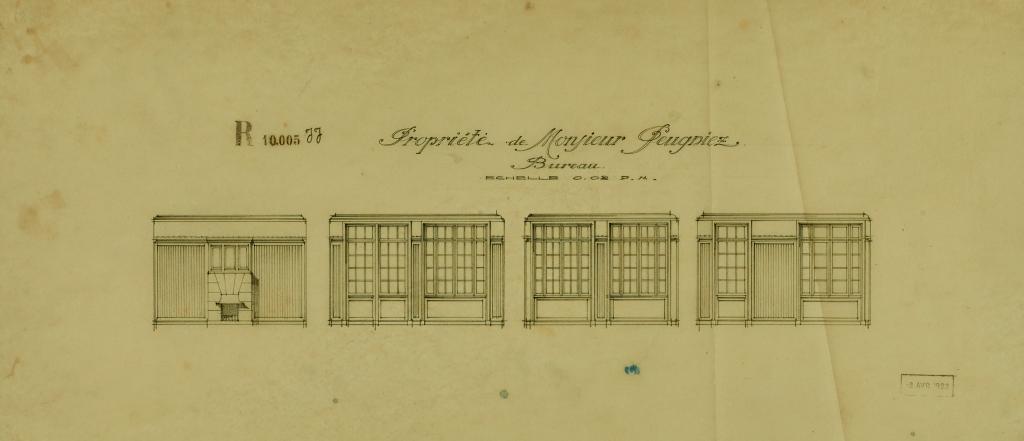

A l'intérieur, le dessin des boiseries du bureau avec leurs moulures verticales donne à cette pièce de travail une allure très géométrique qui se rapproche de l'Art Déco. Ceci rompt avec le style régionaliste adopté pour l'extérieur de la maison.

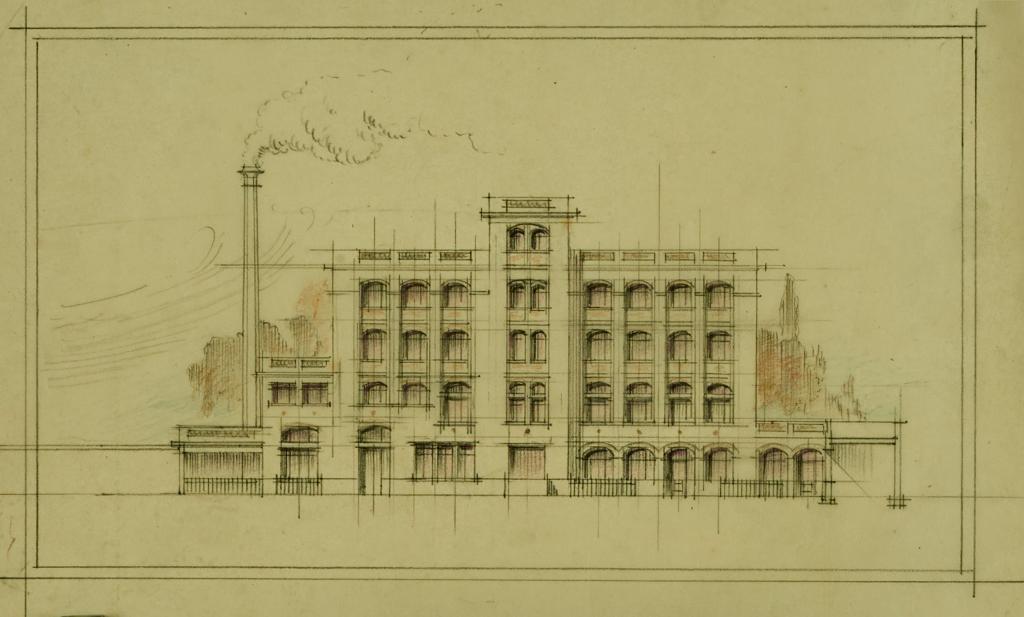

Il est intéressant de comparer la réalisation de la brasserie avec les projets non retenus. Le premier est une proposition assez proche du projet final avec des murs en briques, un toit à longs pans et croupe percés de lucarnes des baies variées en fonction des travées, dont il ne diffère que par la présence d'un grand pignon en partie centrale. Mais le plus original est sans doute celui présentant une façade très géométrique avec des travées très marquées presque toutes identiques et un toit terrasse. La couleur des murs, dessinés en réserve, laisse penser que ces derniers étaient prévus en béton. En effet, sur les autres dessins, les murs sont colorés de la couleur rouge de la brique. Ce projet fait penser aux buildings à ossature métallique construits à la même époque à Chicago. Rien ne permet de savoir pourquoi il n'a pas été choisi.

Le bow-window à pan coupés au centre d'un pignon semble être une des signatures du cabinet Decaux-Crevel. On le retrouve ainsi sur la façade sur rue de la maison d'habitation de la ferme de Jean Peugniez construite en 1923, sur la façade de l'ancien hôtel Sheffield construit en 1921 pour M. Alexandre Debras, ou sur le pan coupé de la maison à trois unités d'habitation et commerce construite en 1927 pour Mme Legay-Carpentier rue du faubourg de Péronne.

Comme le montre la photographie de fin de chantier, l'écurie est mitoyenne avec un estaminet. Il était assez classique pour un brasseur de construire un établissement où il puisse vendre sa bière. C'est d'ailleurs ce que fait monsieur Peugniez en confiant à Decaux et Crevel la construction d'un établissement situé au croisement des rues de Péronne et de la République (AD Pas-de-Calais, 10R9/93, dossier n°1378). L'estaminet qui jouxte la brasserie n'est cependant pas la propriété de monsieur Peugniez mais celle de madame Béhal-Duhamel Stéphanie, dont le nom de famille figure sur le bandeau qui sépare les deux niveaux de façade. Cette veuve habitant à Arras a fait appel à Eugène Bidard pour construire l'estaminet, qui a coûté 42 000 francs et est achevé en 1932 (AD Pas-de-Calais, 10R9/105, dossier n°1657). Le bâtiment existe toujours aujourd'hui mais le nom porté sur le bandeau a été arasé.

Éléments de contexte

La brasserie est attestée avant la Première Guerre mondiale. Cependant, aucun dossier de reconstruction relatif à l'ensemble brasserie - maison de maître n'ayant été retrouvé dans les Archives départementales du Pas-de-Calais, il est impossible de savoir quel était l'état de la brasserie en 1918, ni si cette dernière a été reconstruite au même emplacement. Seul le fond des architectes Decaux et Crevel comprend quelques plans datés du projet. Leur étude, ainsi que celle des vues aériennes réalisées par IGN entre 1947 et 2013, permet de documenter un peu l'histoire des bâtiments.

La chronologie du projet de reconstruction

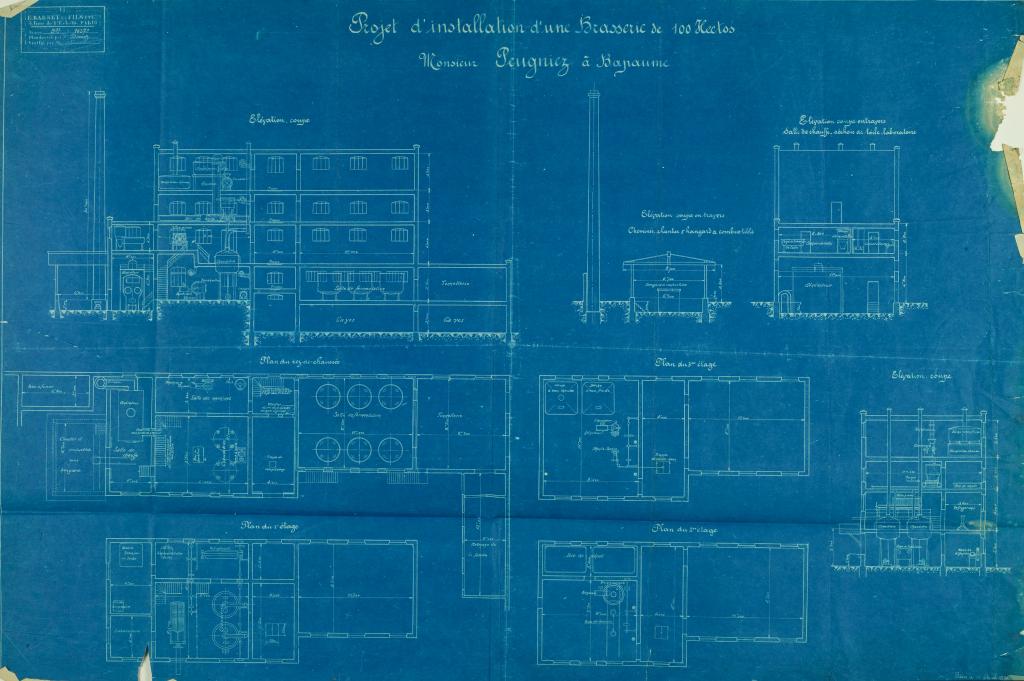

Le plan technique de la brasserie, dressé par le cabinet parisien E. Barlet et Fils et Cie, est daté du 15 avril 1920. Il précède de quelques mois l'établissement des plans des bâtiments proprement dits par Decaux et Crevel.

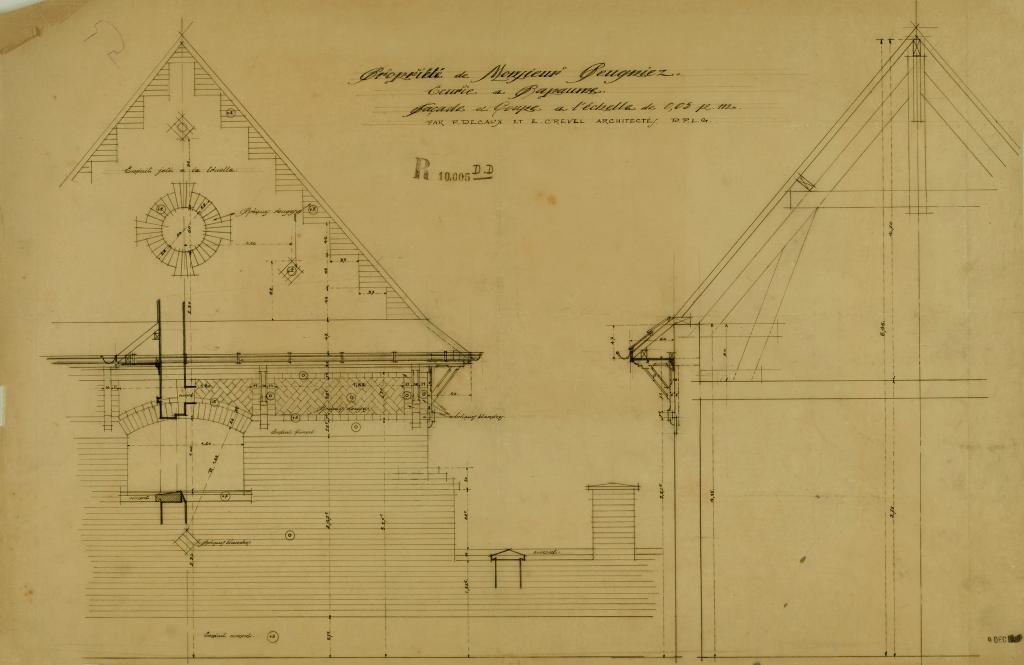

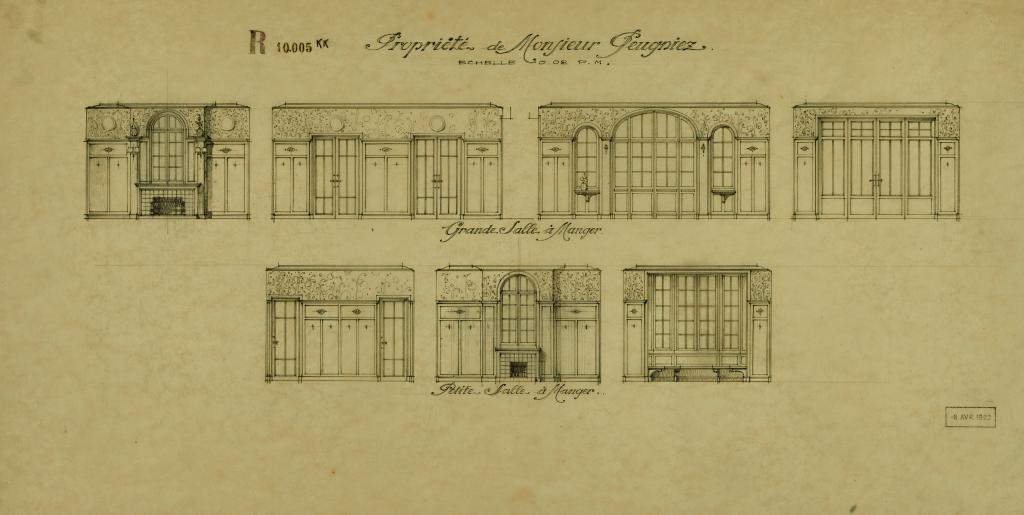

La planche associant les dessins du pignon et de la façade sur cour ainsi que des coupes de la brasserie porte la date d'août 1920 ; le plan des étages celle de novembre 1920. Le dessin du pignon de l'écurie est achevé en décembre 1920. Les plans et projets des façades de la maison de maître ne sont pas datés mais les décors muraux des salles à manger, qu'on imagine avoir été établis postérieurement à ceux du bâti, sont datés d'avril 1922.

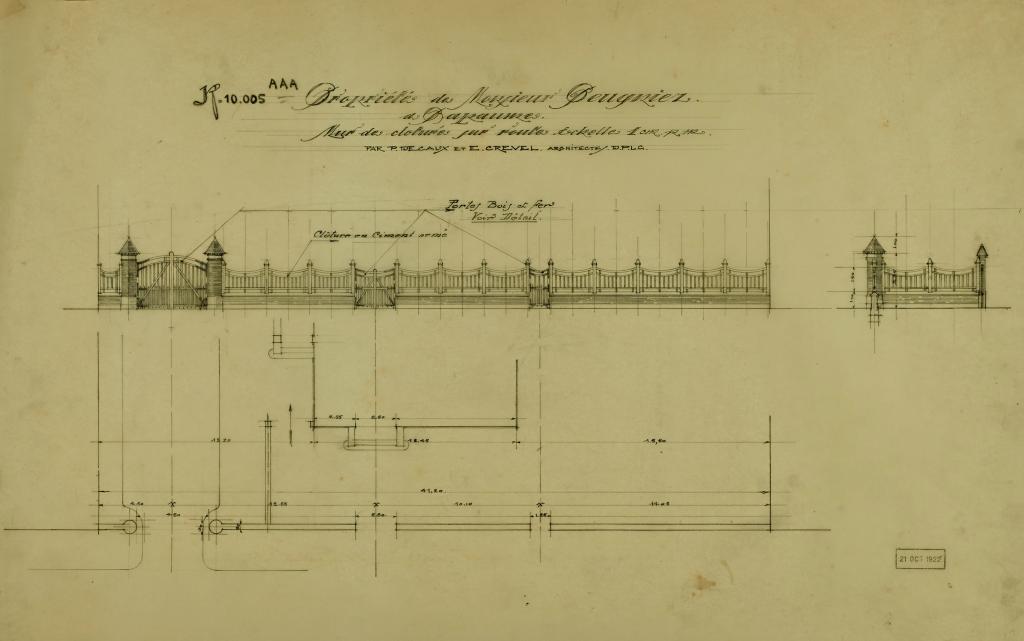

Les matériaux préconisés

Quelques indications de matériaux figurent sur les plans. Pour la brasserie, on trouve la mention de brique rouge pour les murs et les "couteaux picards" des pignons (c'est-à-dire dont les rampants sont formés d'une superposition de coins triangulaires en briques appareillées), d'enduit ciment pour les soubassements, d'enduit jeté à la truelle pour les pignons et l'entablement sous le débord du toit, de ciment pour les appuis et les linteaux des baies, le chaperon du mur de clôture ou les cabochons scandant les pleins de travée de la façade sur cour. Les dessins montrent aussi que la brique blanche est utilisée pour créer des motifs décoratifs dans le plein des murs (pignon de l'écurie) ou dans l’entablement de l'écurie et de la brasserie. La maison de maître est construite avec les mêmes matériaux que la brasserie : brique pour les murs et les couteaux picards du pignon de la façade postérieure, décors portés (comme les bandeaux) en ciment, enduit ciment sur le soubassement, une partie des murs et des linteaux des baies et les jouées des lucarnes.

Le projet de l’architecte pour la brasserie : les plans

Le plan-programme des équipements techniques de la brasserie fourni par E. Barlet et Fils et Cie compte trois étages. Au rez-de-chaussée, de gauche à droite se trouvent un hangar, une salle de chauffe (où l'on fait chauffer le brassin pour enclencher et accélérer la fermentation) avec son générateur, la salle des chaudières et de stockage du houblon, l'accès au premier étage, puis dans une aile en léger retrait la salle de fermentation avec six cuves, puis enfin une tonnellerie. Au premier étage, le laboratoire jouxte une pièce accueillant le filtre du générateur, puis la salle des chaudières et trois salles pour laver et tremper les toiles servant à filtrer le mout. Le second et le troisième étages accueillent des réserves d'eau, un concasseur et la trémie alimentant la chaudière. Tous ses équipements sont situés dans l'aile la plus large du bâtiment.

Le projet de l’architecte pour la brasserie : les élévations

Les dessins préparatoires de Decaux montrent un bâtiment qui a intégré les contraintes techniques imposées par l'activité brassicole. Conformément au plan de E. Barlet et Fils et Cie, on compte trois étages au-dessus d'un rez-de-chaussée. La partie accueillant la chaudière forme un léger avant-corps et l'aile destinée à la tonnellerie n'a qu'un niveau. Tout en respectant ces contraintes, Decaux travaille l'apparence de la brasserie. La façade est organisée en travées. Seules les trois travées de la salle de fermentation sont similaires, présentant la même superposition de trois baies en plein cintre surmontées d'un linteau débordant et d'une lucarne. Toutes les autres travées sont différentes, qu'il s'agisse de la forme des baies, de leur taille, de leur nombre ou de leur emplacement dans la travée : grande baie en plein cintre enserrée entre une baie rectangulaire et deux petites fenêtres pour la partie centrale de la façade, superposition de baies rectangulaires à linteau droit plus ou moins larges pour la travée de droite...

La façade côté rue est un pignon découvert. Le bas du mur sert d'appui à un bâtiment en appentis. Sur le dessin de l'architecte, les deux niveaux supérieurs sont percés de quatre fenêtres chacun. Le second niveau correspond au dernier niveau du pavillon d'angle, le troisième niveau étant le dernier niveau du corps principal de la brasserie. Seules les baies de la partie gauche du mur pignon sont alignées et de forme arrondie identique. A droite, les baies sont décalées (ce qui correspond à l'éclairage des pièces situées à l'arrière) et leurs formes sont arrondies au second niveau mais rectangulaires au premier. Le second niveau est longé par un balcon protégé par un auvent. Le pignon proprement dit est bordé de couteaux picards, son centre est percé d'un oculus bordé de briques et un triplet de baies sous des arcades en plein cintre occupe le centre de la partie basse. Sous ses fenêtres, un auvent supporté par des aisseliers en bois poursuit la toiture du mur de façade. La comparaison avec la photographie de fin de chantier met en évidence des différences entre le projet et sa concrétisation, en particulier la couverture en appentis du second niveau qui est venue masquer les baies du dernier niveau dont seuls le haut et le linteau restent visibles.

Les toitures à longs pans débordants sont couvertes en tuiles mécaniques. Percées de lucarnes, elles s'achèvent par un pignon côté rue et par une croupe côté jardin. Les lucarnes sont étroites et en pavillon pour les travées latérales de la partie centrale, sur le versant et plus larges pour les travées de l'aile en retrait. La plus imposante reste la grande lucarne interrompant l'avant-toit qui occupe toute la largeur de la travée centrale de l'avant-corps. La partie droite, consacrée à la tonnellerie est également couverte par une toiture à longs pans, mais cette dernière n'est percée d'aucune lucarne.

Une remise ouverte couverte en appentis prend appui sur le pignon de la brasserie et fait le lien entre cette dernière et l'écurie.

Enfin, une grande cheminée accolée à l'angle gauche de la brasserie complète ce premier ensemble.

L'écurie, construite à front de rue, ouvre sur la cour. Elle compte un rez-de-chaussée et un étage de combles. Sa toiture à longs pans couverte en tuiles mécaniques s'achève par deux pignons. Côté rue, le pignon est un écho en modèle réduit de celui de la brasserie : mêmes couteaux picards en brique rouge tranchant sur l'enduit blanc, même oculus en brique au centre du pignon, même auvent reposant sur des aisseliers dans la continuité de la toiture du mur gouttereau. Si sur le dessin aquarellé c'est, comme sur le pignon de la brasserie, un triplet de baies qui occupe le pignon, la photographie de fin chantier montre que seule une petite fenêtre couverte par un arc surbaissé a été percée... Ce qui est conforme au projet dessiné fourni par Decaux en décembre 1920. Côté cour, le mur est occupé par une petite fenêtre, une grande porte coulissante et par une fenêtre de fenil qui interrompt l'avant-toit.

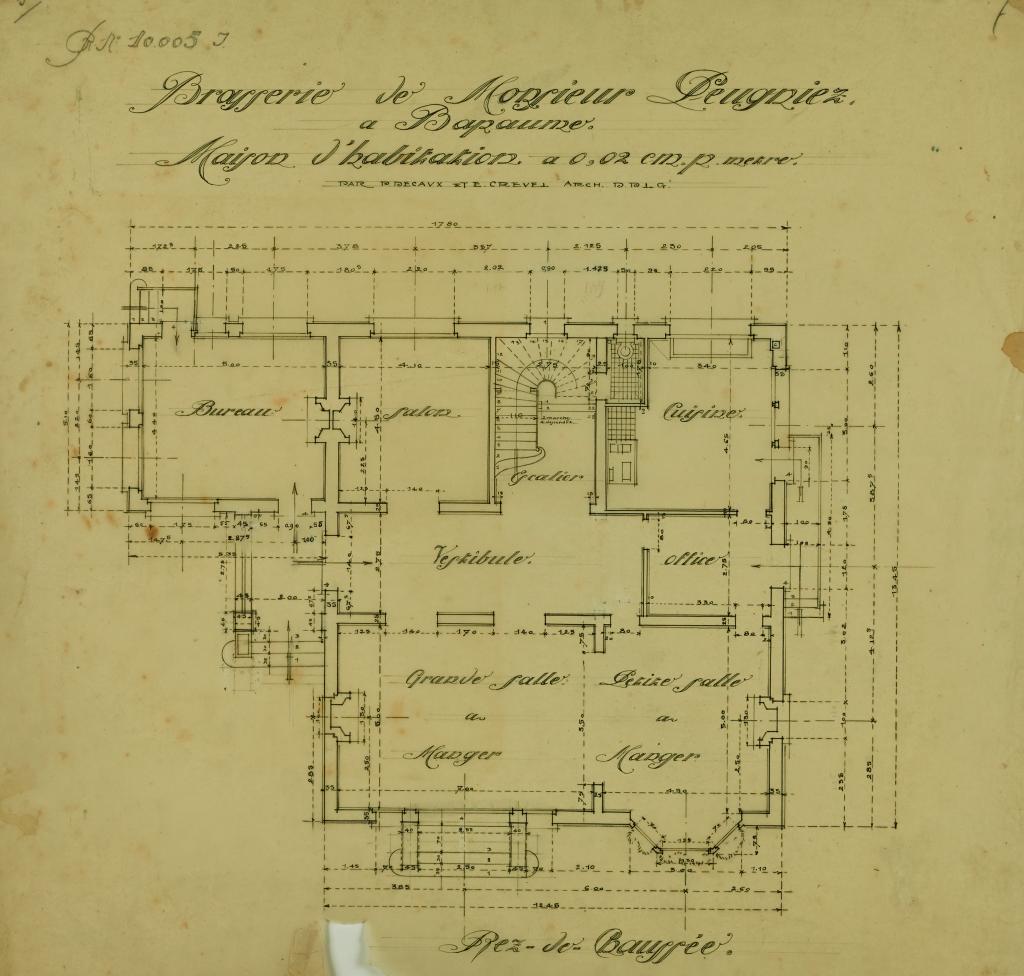

Le projet de l'architecte pour la maison de maître : les plans

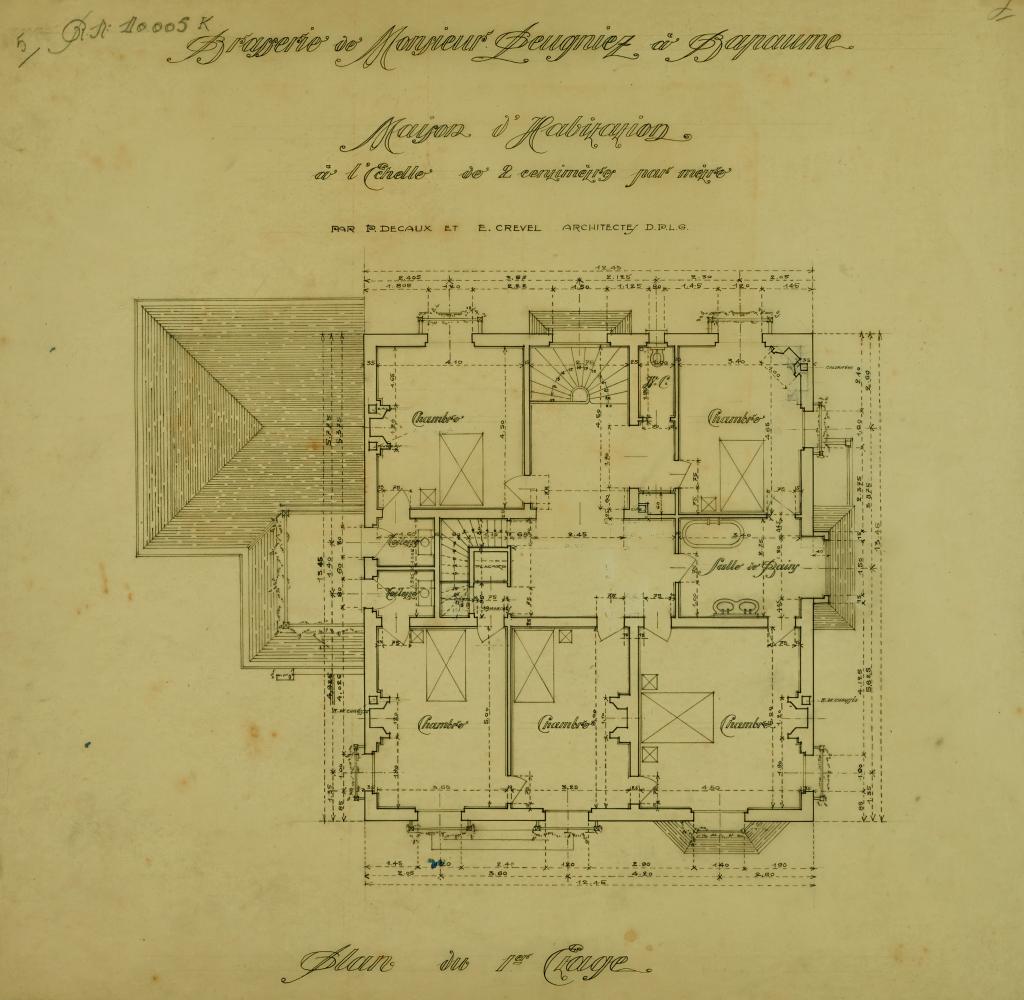

Le plan général est la juxtaposition de deux carrés : un grand carré pour la partie privée de l'habitation et un petit carré pour le bureau. Les petites terrasses et des bow-window viennent jouer avec la régularité de ces deux carrés. La partie bureau ne compte qu'un rez-de-chaussée, mais la partie privée compte un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de combles.

Au rez-de-chaussée, hormis le bureau, toutes les pièces sont organisées autour d'un vestibule ventral. On y trouve deux salles à manger, la cuisine et l'office, ainsi qu'un salon communicant avec le bureau. De ce vestibule part le grand escalier à vis sur jour qui dessert le premier étage. Celui-ci comprend cinq chambres équipées d'un cabinet de toilette et une salle bain avec une baignoire. Les combles accueillent deux petites chambres, une lingerie et un grenier. L'escalier qui mène aux combles n'est pas dans la continuité de celui montant du rez-de-chaussée mais est situé dans un renfoncement du palier.

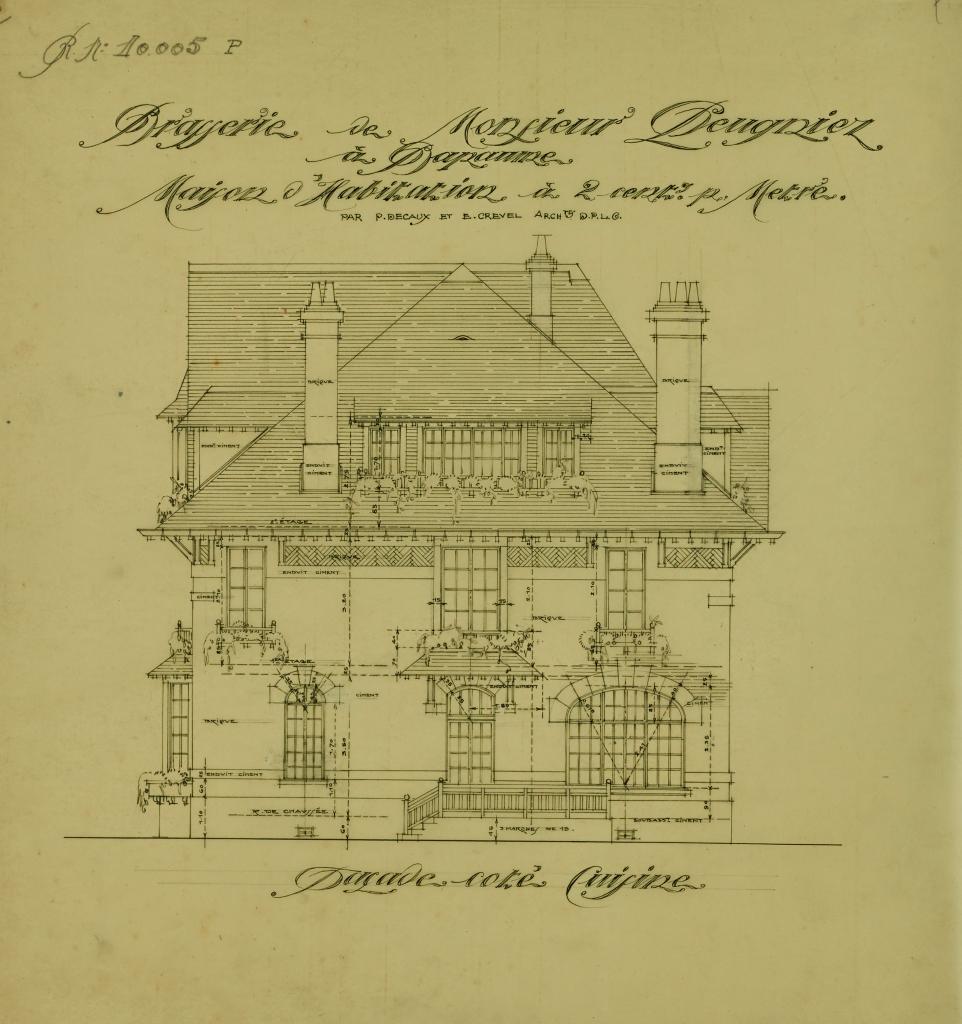

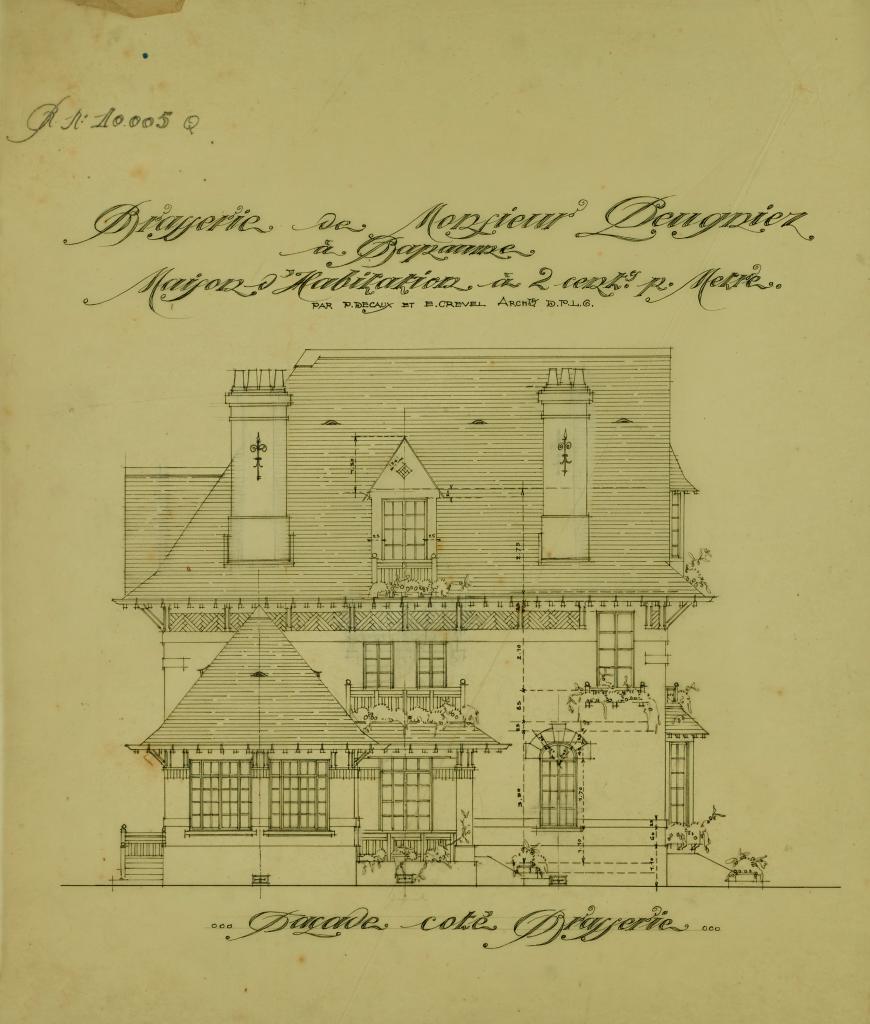

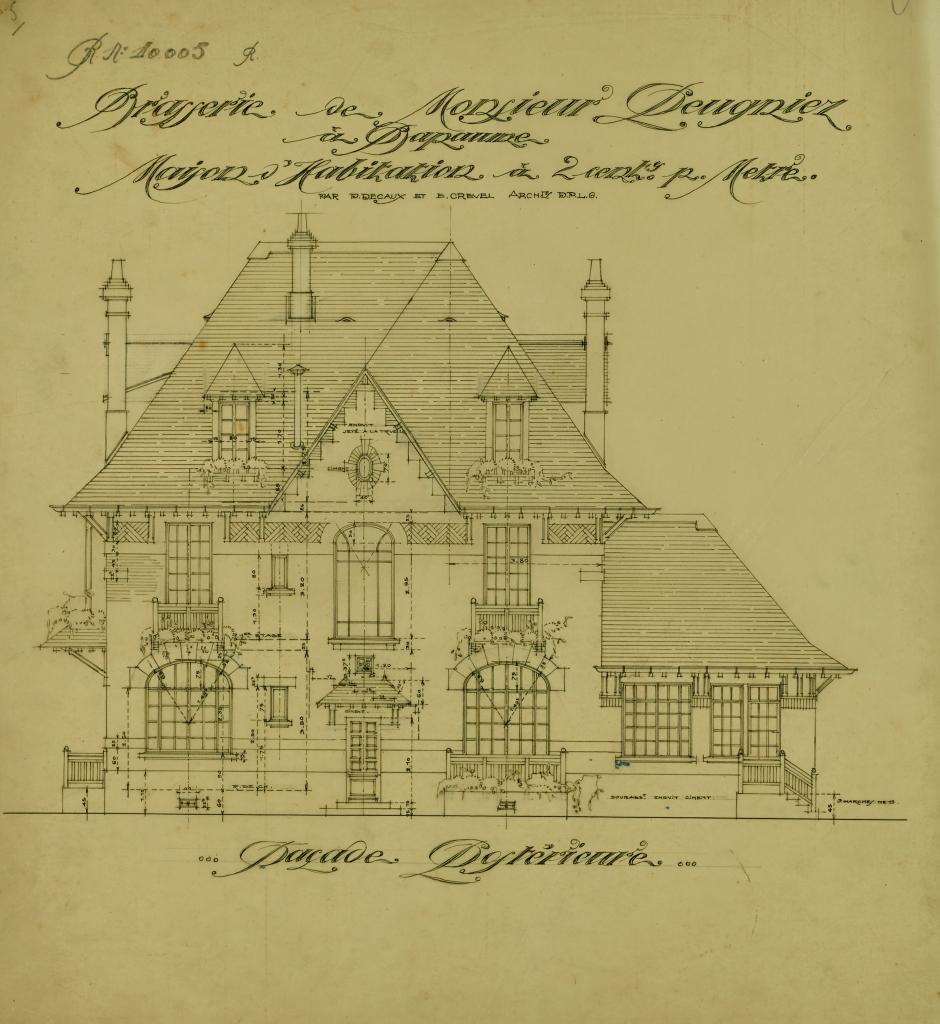

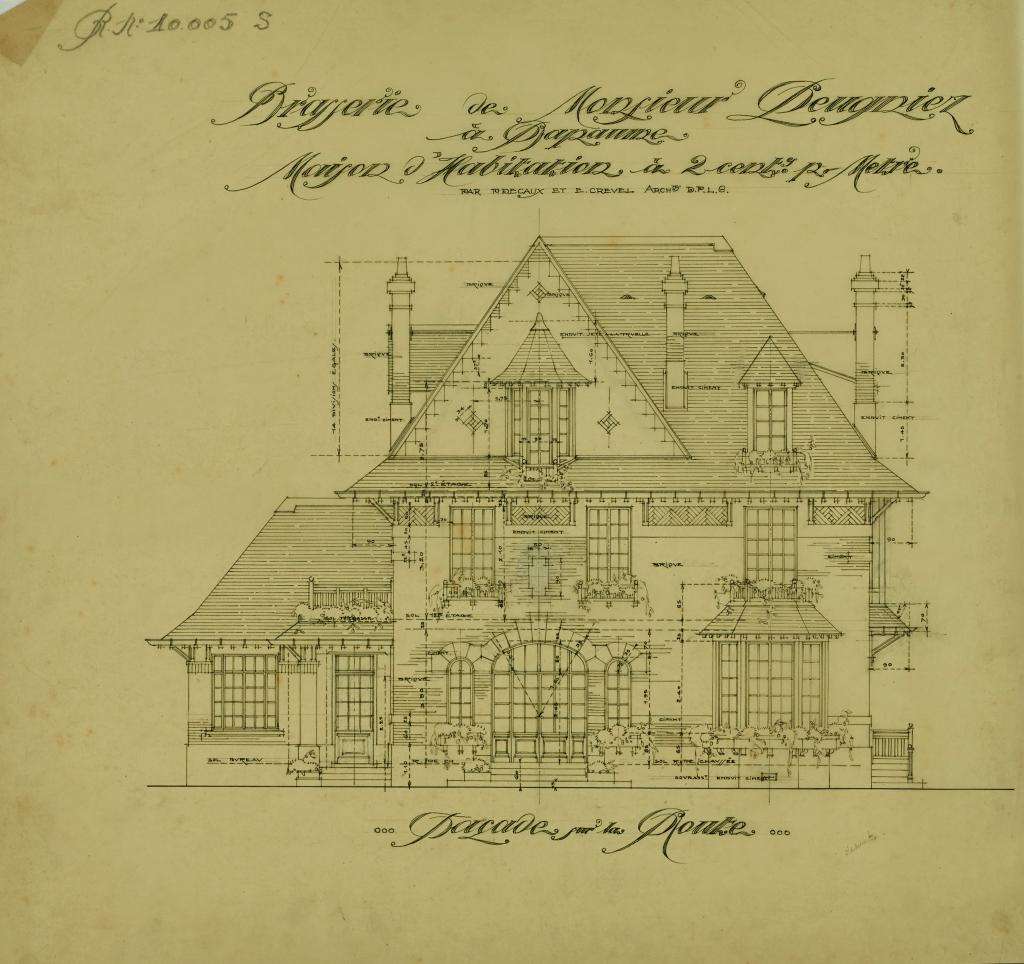

Le projet de l'architecte pour la maison de maître : les élévations

Chaque façade présente une élévation différente. Aucune n'est ordonnancée ou organisée autour d'un axe de symétrie. Deux types de baies sont présents sur toutes les façades, chaque type pouvant présenter des tailles différentes. Seule l'utilisation d'un châssis en petits bois apporte aux façades leur unité visuelle. Le premier ensemble est constitué par des baies en plein cintre couvertes par un arc en ciment à faux décor de pierre dont la clef centrale et les bases sont bien marqués. Elles sont utilisées exclusivement au rez-de-chaussée, en particulier pour les portes et les grandes baies vitrées qui éclairent les salles à manger. Le second ensemble comprend des baies rectangulaires sans linteau. Elles sont utilisées systématiquement pour les fenêtres du second niveau des façades, pour les lucarnes et pour le bow-window au centre du pignon côté rue. Elles servent également au premier niveau pour le bow-window de la petite salle à manger, les fenêtres et la porte du bureau.

Les façades sont en briques avec un soubassement en ciment. Elles ne portent pas de décors hormis une succession de tables situées entre les baies sous le débord du toit. Leur bordure enduite en ciment entoure un calepinage de briques posées en chevrons. Les cabochons carrés aux angles du pignon de la façade principale, l’oculus au centre de celui de la façade arrière et ainsi que dans les deux cas les coins des couteaux picards sont également en briques rouges qui tranchent sur l'enduit blanc jeté à la truelle.

L'ensemble est couvert par une combinaison de toitures en ardoise : longs pans et croupes, longs pans et pignon couvert ou découvert, toiture en pavillon... Toutes sont percées de grandes lucarnes, en particulier la façade latérale droite où elle occupe presque toute la largeur de la toiture. Toutes les toitures s'achèvent par un large coyau débordant supporté par de grands aisseliers et portent de hautes cheminées. Enfin, les entrées sont couvertes par un auvent et les bow-window par un appentis à pans coupés.

Sans surprise, la façade sur rue est la plus travaillée des quatre. Elle associe une grande baie en plein cintre, un bow-window à pans coupés, un grand pignon percé d'un petit bow-window couvert par un pavillon en appentis, une lucarne et de grandes cheminées.

Les dessins conservés aux AD concernent également quelques aménagements intérieurs comme les panneaux de bois rectangulaires décorant les murs. Dans les deux salles à manger, ces panneaux sont décorés d'un petit motif et surmontés d'un décor de fleurs et de rinceaux peints. Des consoles sont prévues sous les fenêtres. Dans le bureau en revanche, seules des moulures verticales viennent animer la surface des panneaux.

La réalisation et les évolutions ultérieures

La comparaison des plans et des photographies de fin de chantier réalisées par Decaux montre que les bâtiments ont été édifiés conformément aux plans et élévations qu'il avait proposés. L'élévation de la façade principale de la brasserie a cependant fait l'objet de plusieurs propositions successives, ce qui est également le cas pour les façades de la maison de maître, en particulier pour la partie bureau où le premier projet montre des baies en plein cintre.

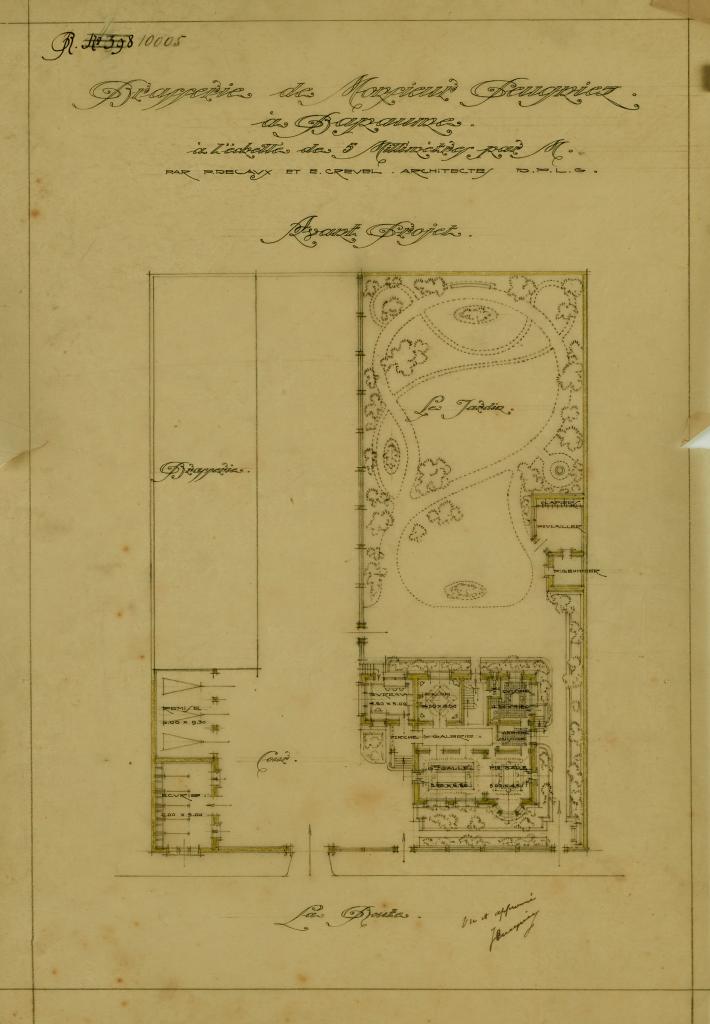

La vue aérienne réalisée par l'IGN en 1947 permet d'autre part de voir que la répartition des constructions sur le site est conforme au plan de masse de l'avant-projet. La maison de maître, prolongée par le jardin dans lequel est installée la basse-cour, est située à droite de l'entrée du site. L'écurie est construite à gauche de l'entée et, dans son prolongement, la remise et la brasserie forment un grand parallélépipède rectangle perpendiculaire à la rue occupant toute la longueur de la parcelle. La surface et le dessin du jardin, y compris la petite allée circulaire délimitant un bosquet, semblent suivre le projet de Decaux. Seul le petit bâtiment rectangulaire à toit terrasse, situé au fond de la parcelle et dont l'usage reste inconnu à ce jour, ne figurait pas sur le plan de masse.

Cette vue montre également que, bien que la brasserie ait été construite depuis presque 25 ans, l'urbanisme alentour ne s'est pas développé.

Entre 1947 et 1997 aucun changement n'est visible. A cette date, la basse-cour disparait. Le site n'est plus modifié jusqu'en 2009. A une date inconnue entre 2009 et 2013, le parc à l'arrière de la maison de maître est entièrement remplacé par un parking.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1920, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Decaux Paularchitecte attribution par sourceDecaux PaulCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Paul Decaux est né à Serqueux (Seine-Maritime) le 28 mai 1881. Après des études à Dieppe puis à l'École des Beaux-Arts de Paris où il obtient son diplôme d'architecte, il fait ses premières armes à Valenciennes, chez M. Lemaire. Il devient architecte en chef du département du Pas-de-Calais en décembre 1909 et un an et demi plus tard, architecte ordinaire des monuments historiques.

Au lendemain de la guerre 1914-1918, il prend une part active à la reconstruction des communes du département : bâtiments communaux et monuments historiques (restauration de nombreuses églises dévastées et de la cathédrale d’Arras, palais Saint-Vaast et places d'Arras), mais également reconstruction d’un nombre considérable de maisons particulières. Il est ainsi l’architecte attitré de 14 coopératives de reconstruction (Préfecture du Pas-de-Calais, La reconstitution des régions libérées du Pas de Calais, situation au 1er janvier 1927).Son cabinet arrageois est installé rue d'Amiens à Arras. Il compte de nombreux collaborateurs et s’est souvent associé à Edouard Crevel, architecte installé 11 rue Deperré à Paris. On leur doit la construction d'établissements comme le sanatorium d'Helfaut ou l'École d'agriculture de Tilloy-lès-Mofflaines.

Paul Decaux quitte le poste d'architecte départemental en 1950 et Arras en 1959. Il meurt à Dieppe le 6 septembre 1968. Il a été président du Conseil de l'Ordre des architectes, membre de la Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, et de l'Académie d'Arras.

(source : présentation du fonds Paul Decaux - 45J - Archives départementales du Pas-de-Calais)

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

La comparaison des bâtiments actuels avec les photographies de fin de chantier réalisées par l'architecte montre que, pour ce qui est de leur aspect extérieur les bâtiments de la brasserie comme de l'habitation n'ont été que très peu modifiés. Il n'est donc pas utile de revenir sur la description des différentes élévations. Les quelques modifications visibles sont intervenues lors de la transformation de la brasserie et de la maison en logements collectifs.

La cheminée de la brasserie a été tronquée et sa hauteur s'arrête désormais au niveau du débord de la toiture. La remise, qui était ouverte sur la cour, a été fermée. Sur le mur pignon sur rue de l'écurie, une porte a remplacé la petite fenêtre ; sur le mur gouttereau une porte simple a remplacé la porte coulissante dont le linteau et le rail métallique ont cependant été conservés et un escalier métallique extérieur donne désormais accès à la fenêtre de fenil.

En ce qui concerne la maison de maître, le seul changement est le remplacement au second niveau de la façade et à l'étage de combles de certains châssis en petit bois par des grands carreaux.

La brasserie et la maison de maître ayant été transformées en appartements, il est impossible de savoir si l'intérieur des bâtiments avait été réalisé conformément aux plans de l'architecte.

-

Murs

- brique maçonnerie

- ciment

-

Toitsardoise, tuile mécanique

-

Étagesrez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de comble, étage en surcroît

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée sans travées

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- demi-croupe

- pignon découvert

- toit en pavillon

- appentis

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier droit

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée (incertitude)

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais - série J : pièces, fonds et collections d'origine privée - Archives d'architectes. 45 J : fonds Paul Decaux.

Dossier 105 : projet de brasserie et de maison de maître pour monsieur Jean Peugniez à Bapaume.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

NB : La plupart des plans ne comportent pas de titre. Le texte entre crochet est la description de la planche.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume : avant-projet [plan de masse de la brasserie, des dépendances et de la maison de maître]. Signé P. Decaux et E. Crevel, architectes, et M. Peugniez, propriétaire. Sans date.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume [élévation façade sur cour de la brasserie]. Daté du 8 août 1920 et signé P. Decaux et E. Crevel, architectes.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume : basse cour. Daté du 8 août 1920 et signé P. Decaux et E. Crevel, architectes.

- Propriété de Monsieur Peugniez, écurie à Bapaume : façade et coupe. Daté du 9 décembre 1920 et signé P. Decaux et E. Crevel, architectes.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume - Maison d’habitation : plan du rez-de-chaussée. Signé P. Decaux et E. Crevel, architectes. Sans date.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume - Maison d’habitation : plan du premier étage. Signé P. Decaux et E. Crevel, architectes. Sans date.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume - Maison d’habitation : façade côté cuisine. Signé P. Decaux et E. Crevel, architectes. Sans date.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume - Maison d’habitation : façade côté brasserie. Signé P. Decaux et E. Crevel, architectes. Sans date.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume - Maison d’habitation : façade postérieure. Signé P. Decaux et E. Crevel, architectes. Sans date.

- Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume - Maison d’habitation : façade sur la route. Signé P. Decaux et E. Crevel, architectes. Sans date.

Plans et élévations. -

AD Pas-de-Calais - série J : pièces, fonds et collections d'origine privée - Archives d'architectes. 45 J : fonds Paul Decaux.

Dossier 106 : projet de brasserie et de maison de maître pour monsieur Jean Peugniez à Bapaume.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

NB : La plupart des plans ne comportent pas de titre. Le texte entre crochet est la description de la planche.

- Projet d'installation d'une brasserie de 100 hectos. Monsieur Peugniez à Bapaume : plans, élévations, coupes. Daté du 15 avril 1920. Signé de E. Barbet et fils et Cie, 5 rue de l'échelle, Paris.

- [Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume, vue de la brasserie et de la maison de maître depuis la rue]. Dessin aquarellé. Ni signé ni daté.

- [Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume, projet d'élévation de la façade sur cour de la brasserie]. Dessin aquarellé. Ni signé ni daté.

- Propriété de Monsieur Peugniez à Bapaume : mur des clôtures sur route. Daté du 21 octobre 1922 et signé P. Decaux et E. Crevel, architectes.

- [Brasserie de Monsieur Peugniez à Bapaume, élévation de la façade sur cour de la brasserie]. Dessin aquarellé. Ni signé ni daté.

- Propriété de Monsieur Peugniez : bureau. Daté du 8 avril 1922. Sans signature.

- Propriété de Monsieur Peugniez : grande salle à manger, petite salle à manger. Daté du 8 avril 1922. Sans signature.

Plans et élévations. -

AD Pas-de-Calais - série J : pièces, fonds et collections d'origine privée - Archives d'architectes. 45 J : fonds Paul Decaux.

45J451 et 452 : brasserie Peugniez - Photographies de fin de chantier.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Maison de maître et vue partielle de l'écurie depuis la rue du Général Leclerc.

- Maison de maître : façades sur rue et sur la sur la cour de la brasserie.

- Écurie et brasserie vues depuis la rue du Général Leclerc.

Photographies de fin de chantier.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.