Chercheur associé.

- patrimoine industriel, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Saint-Quentinois - Saint-Quentin

-

Commune

Saint-Quentin

-

Lieu-dit

faubourg d' Isle

-

Adresse

chemin Clastrois

,

5 allée Saint-Lazare

-

Cadastre

2004

CH 499, 500

-

Dénominationstonnellerie, fonderie

-

AppellationsGrande Tonnellerie Saint-Quentinoise, Société Industrielle des Fontes

-

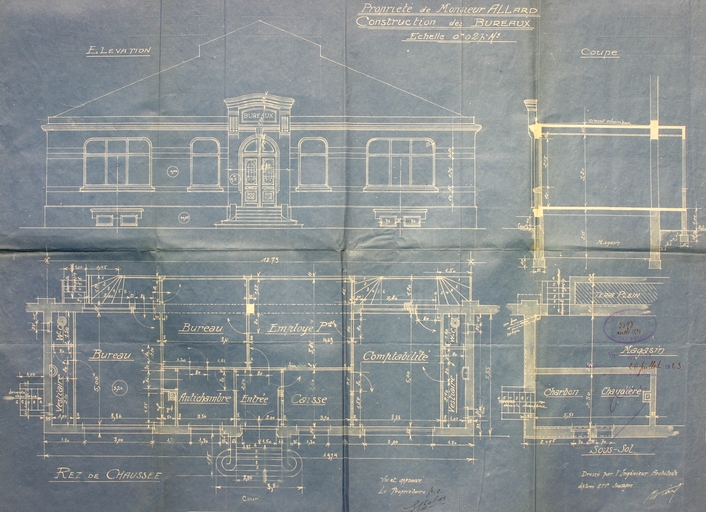

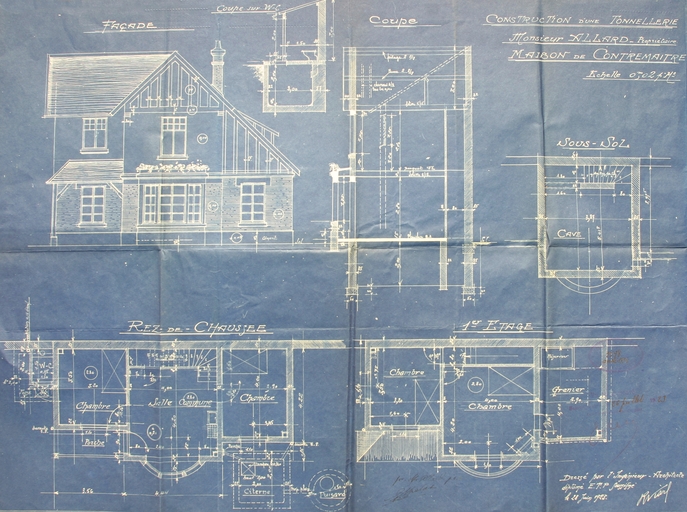

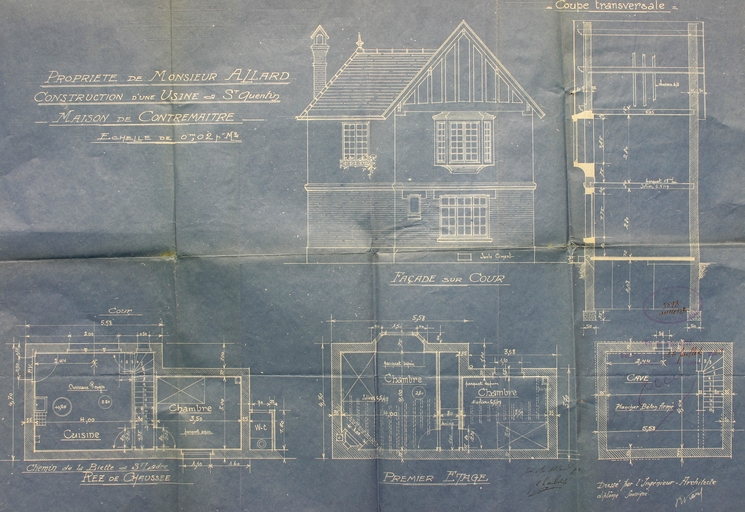

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, bureau, entrepôt industriel, salle des machines, logement patronal, logement de contremaître, conciergerie, laboratoire

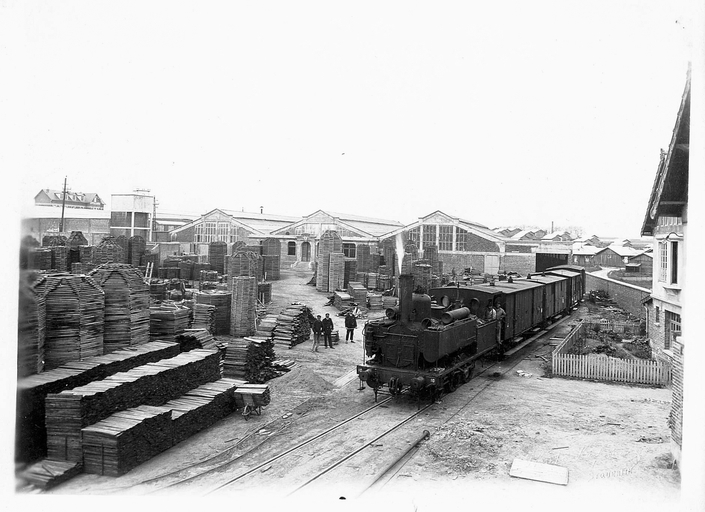

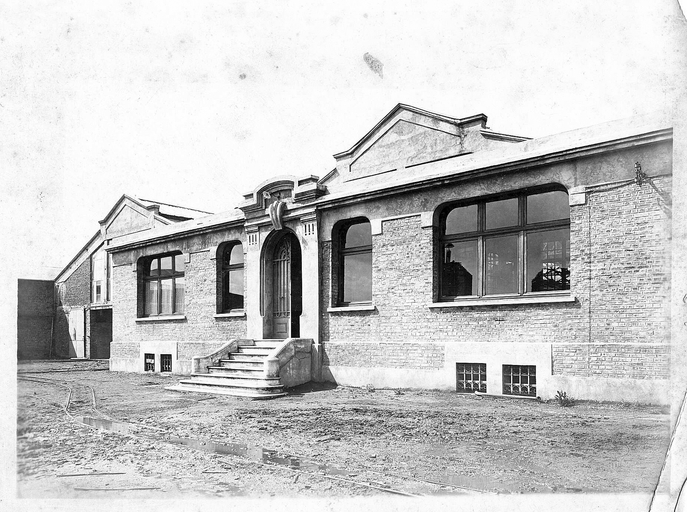

En 1923, la société Allard et Cie fait édifier sur ce site la Grande Tonnellerie Saint-Quentinoise, dans la proximité de la tonnellerie implantée en 1920, par Gustave Allard, en bordure de l'actuel boulevard Roosevelt (à l'emplacement du centre des impôts). La tonnelerie de Gustave Allard (décédé en 1920), avait été construite grâce aux dommages de guerre perçus en dédommagement de la destruction de la Brasserie de la Glacière dont il était propriétaire depuis 1897, rue de Bellevue.

La Grande Tonnelerie Saint-Quentinoise, construite sur les plans de l'architecte René Viard, entre en activité en 1924, tandis que celle du Gustave Allard (boulevard Roosevelt) est louée au fabricant de meubles Georges Mariage en 1927. Cette usine, implantée en zone non urbanisée, dispose alors de plus vastes locaux et aires de stockage pour le bois, mais aussi d'un embranchement ferroviaire indispensable pour l'alimentation en bois et l'expédition des futailles. Des logements sont construits sur le site : deux logements de contremaître (dont un détruit), une conciergerie, et un "pied-à-terre" pour le directeur selon l'indication des plans. En 1927, la société en commandite est transformée en société anonyme, la Société Fermière des Etablissements Allard. Mais la tonnellerie périclite rapidement, et ferme en 1930.

En 1931, l'usine est saisie, et adjugée en 1932 à la Société Industrielle des Fontes (SIF), société anonyme d'origine ardennaise créée par Maurice Staub (directeur), Louis Journel (banquier saint-quentinois) et Joseph Moulec (représentant). Rapidement la production est orientée vers les pièces en fonte spéciale. L'usine est agrandie en 1967 (par l'entreprise de construction métallique CITEF). A partir de 1975 la fonderie s'oriente vers le secteur ferroviaire et la production de fonte malléable et à graphite lamellaire. En 1982, la fonderie développe la production de fonte à graphite sphéroïdal. Cette entreprise est toujours en activité. Actuellement, 70 % de la production est destinée au secteur ferroviaire (SNCF, Alstom, RATP, etc.) : pièces de voie et de caténaires, de rames. La fonderie actuelle est équipée de deux chaînes automatiques pour le moulage par impact et de trois fours de fusion (d'une capacité de 25 tonnes par jour) installés successivement en 1982 et 1987-1988.

La fonderie emploie 125 salariés en 1960, 180 en 1970, 170 à 175 dans les années 1970-1980, 68 ouvriers en 2000.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Principale : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1923, daté par source

- 1967, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : entrepreneur attribution par source

Les ateliers sont constitués de trois halles principales accolées. Leurs façades antérieures et structures porteuses sont en béton armé à remplissage de briques peintes ; les charpentes sont métalliques. Les bureaux sont accolés à la façade antérieure de la halle centrale, formant ainsi une saillie, couverte en terrasse. Se sont greffées plusieurs extensions, essentiellement constituées de structures métalliques, parpaings de béton et essentage de tôles. L'ancienne salle des machines et l'ancien séchoir, reconvertis en atelier d'entretien et en laboratoire d'analyse, sont en rez-de-chaussée, en béton armé et brique. Tous ces ateliers sont couverts de toits à longs pans, en fibro-ciment et tôles ondulées, percés de lanterneaux pour les bâtiments les plus anciens. A l'entrée du site est implantée l'ancienne conciergerie, à laquelle sont accolés les anciens garages et pied à terre du directeur. Ces bâtiments, constitués de caves, d'un rez-de-chaussée surmonté d'un étage carré (conciergerie) ou d'un étage en surcroît (pied à terre), sont construits en brique, enduite à l'étage (et faux pan de bois). Ils sont couverts de toits à longs pans en tuile mécanique et à un pan (garages) en tôles nervurées. Le logement de contremaître, dont le plan est en L, situé de l'autre côté de la cour, est construit suivant les mêmes matériaux, avec un étage carré couvert d'un toit à un pan et d'un toit à longs pans en tuile mécanique. La façade sur cour est percée d'un bow-window au rez-de-chaussée.

-

Murs

- béton

- métal

- brique

- enduit

- faux pan de bois

- essentage de tôle

- parpaing de béton

- béton armé

-

Toitstuile mécanique, tôle nervurée, tôle ondulée, béton en couverture, ciment amiante en couverture

-

Étagessous-sol, 1 étage carré, étage en surcroît

-

Couvertures

- terrasse

- toit à longs pans

- toit à un pan

- lanterneau

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Documents d'archives

-

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 566 - Chemin Saint-Lazare.

M. Allard - Tonnellerie - 1923 -

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 647 - Chemin Clastrois.

S.I.F. - Construction d'un atelier - 1967 ; S.I.F. - Agrandissement de bâtiment - 1975 -

AC Saint-Quentin. Non coté. Copie de la matrice générale des contributions. 1961 - 1967.

-

AD Aisne. Série U ; 255 U 181. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

06-04-1923 - Société Allard et Cie - Création -

AD Aisne. Série U ; 255 U 182. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

26-05-1923, 25-08-1923 - Allard et Cie - Modifications des statuts -

AD Aisne. Série U ; 255 U 184. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

25-10-1924 - Allard et Cie - Modification des statuts -

AD Aisne. Série U ; 255 U 185. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

10-02-1925 - Allard et Cie - Modification des statuts -

AD Aisne. Série U ; 255 U 186. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

26-02-1925 - Allard et Cie - Modification des statuts -

AD Aisne. Série U ; 255 U 193. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

28-06-1933 - SIF - Augmentation de capital -

AD Aisne. Série U ; 255 U 196. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

06-06-1935 - SIF - Augementation de capital -

AD Aisne. 9409. Industrie - Etudes du Comité d'Etudes et de Liaison Interprofessionnel du Département de l'Aisne - Recensement des industries pour 1960, 1964, 1966 et 1868.

-

BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.

Bibliographie

-

ALLARD, Philippe. Les Allard de Saint-Quentin - 1894-1945 - De la Brasserie de la Glacière à la Grande Tonnellerie Saint-Quentinoise. Dactylographié, [2004]. 73 p (BM Saint-Quentin. Fonds local : GL 2002.

-

CELEDA. L´industrie du département de l´Aisne au 1er janvier 1977. Saint-Quentin, [1977].

-

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1983. C.R.C.I., [1983].

-

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1988. C.R.C.I., 1988.

-

FIETTE, André. Le Département de l'Aisne : étude géographique et économique. Bordas, 1960.

p. 212 -

Qui fabrique Quoi ? Répertoire des industriels et producteurs de l'Aisne. Saint-Quentin : CCI de l'Aisne, [1972].

Documents figurés

-

Santé et hygiène publique - Etablissements insalubres et dangereux - Tonnelleries mécaniques - Etreux et Saint-Quentin (AD Aisne. Série M ; 5 M 71).

Autorisation du 19-07-1923 - Allard et Cie -

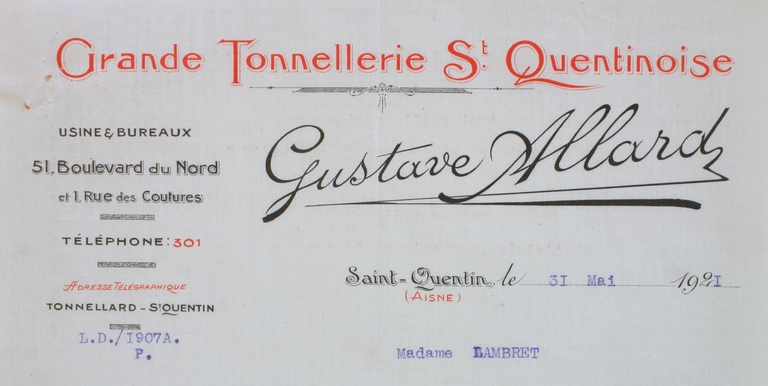

Grande Tonnellerie St-Quentinoise - Gustave Allard. Papier à en-tête, 31-05-1921 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1188. Dossier n° 5253 - Lambret : buffet de la Gare).

-

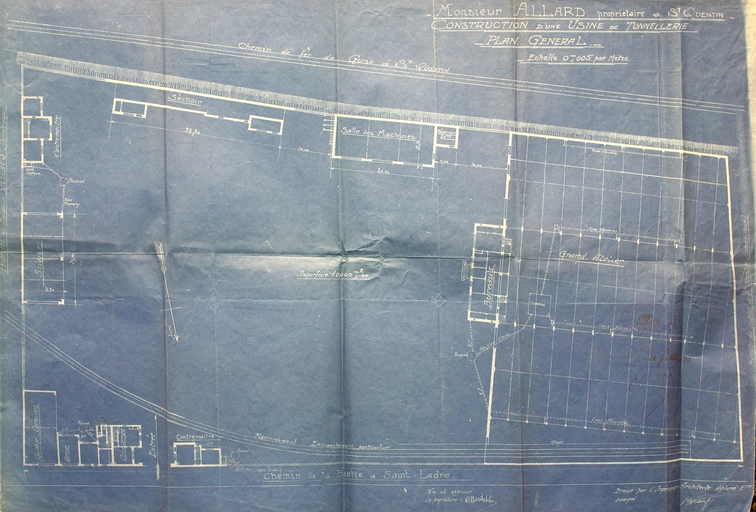

Monsieur Allard propriétaire à St-Quentin - Construction d'une usine de tonnellerie - Plan général. Plan, tirage, 1 : 200, 74 x 54 cm, [1923], par Viard René (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 566 - Chemin Saint-Lazare).

-

Monsieur Allard propriétaire à St-Quentin - Construction des bureaux. Plan, tirage, 1 : 50, 64 x 47 cm, [1923], par Viard René (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 566 - Chemin Saint-Lazare).

-

Construction d'une usine de tonnellerie - Monsieur Allard propriétaire - Maison de contremaître. Plan, tirage, 1 : 50, 64 x 49 cm, 28-06-1923, par Viard René (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 566 - Chemin Saint-Lazare).

-

Propriété de Monsieur Allard - Construction d'une usine à St-Quentin - Maison de contremaître. Plan, tirage, 1 : 50, 64 x 43,5 cm, [1923], par Viard René (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 566 - Chemin Saint-Lazare).

-

Construction d'une tonnellerie - Monsieur Allard propriétaire - Logement de concierge - Pied à terre - Garage - Cantine [façades et élévations]. Plan, tirage, 1 : 50, 64 x 51 cm, 01-06-1923, par Viard René (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 566 - Chemin Saint-Lazare).

-

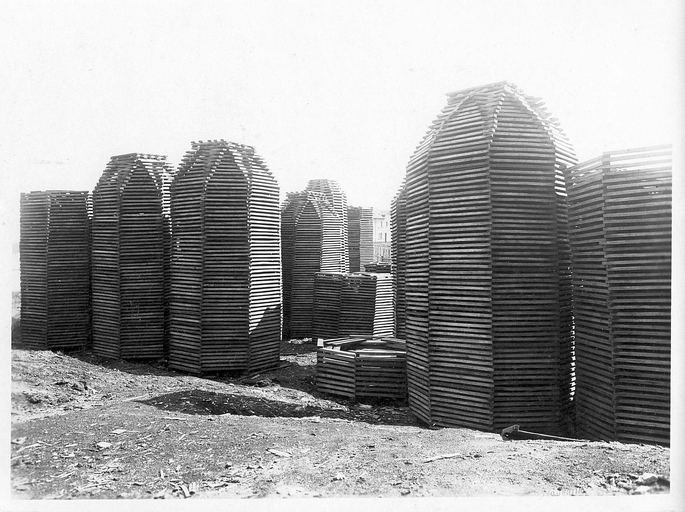

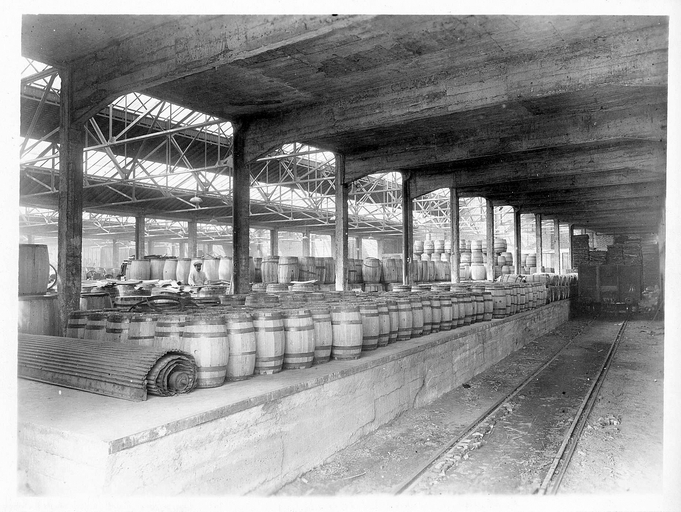

Vue du chantier et d'une partie des stocks de merrains. Impr. photoméc., 23 x 9 cm, [1920-1922]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 111.

-

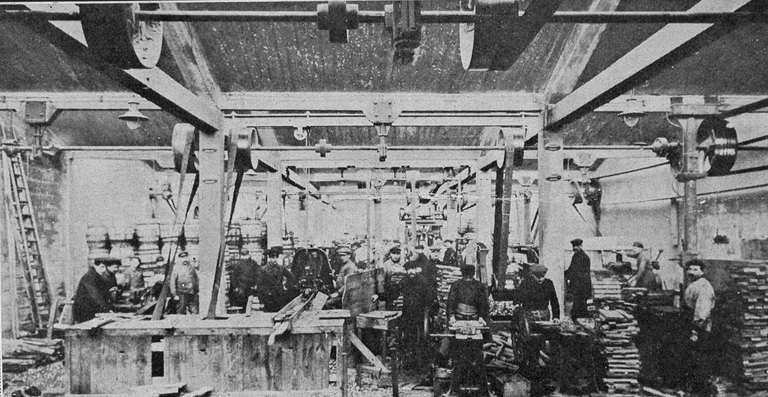

Vue de l'atelier principal. Impr. photoméc., 13,5 x 7 cm, [1920-1922]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 111.

-

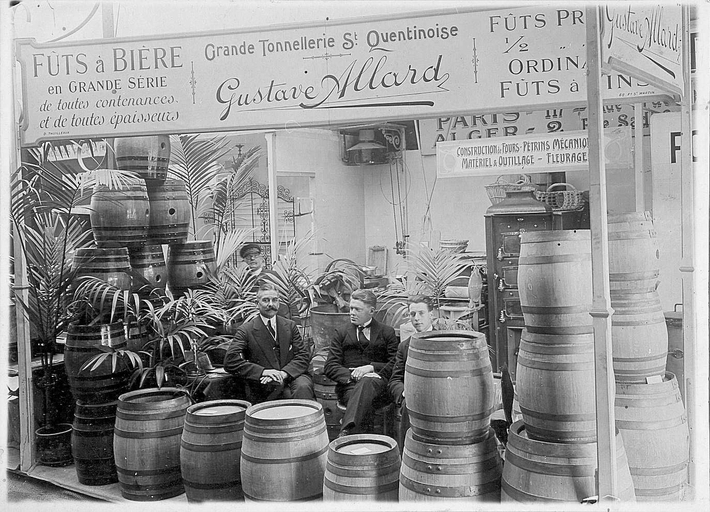

[Le stand de la tonnellerie à la foire de Paris de 1922]. Photogr. pos., n. et b., [1922] (coll. part.).

-

Vue générale de l'usine. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

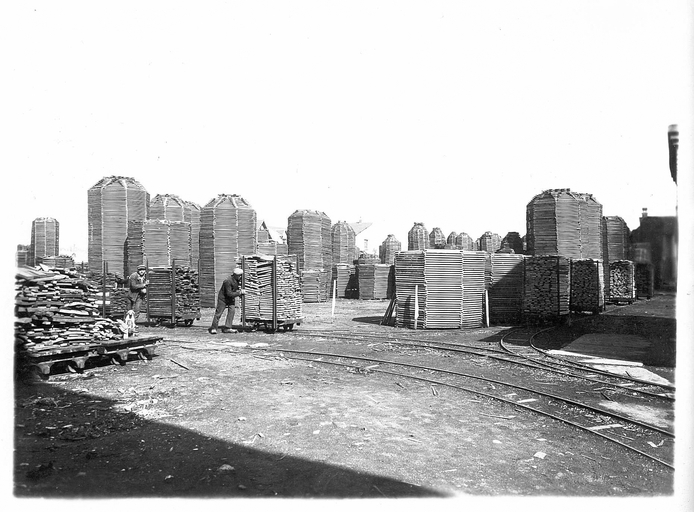

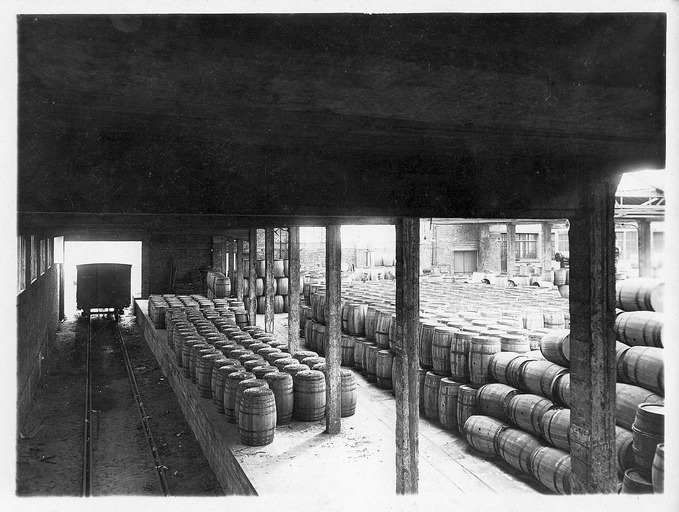

Le déchargement des merrains. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

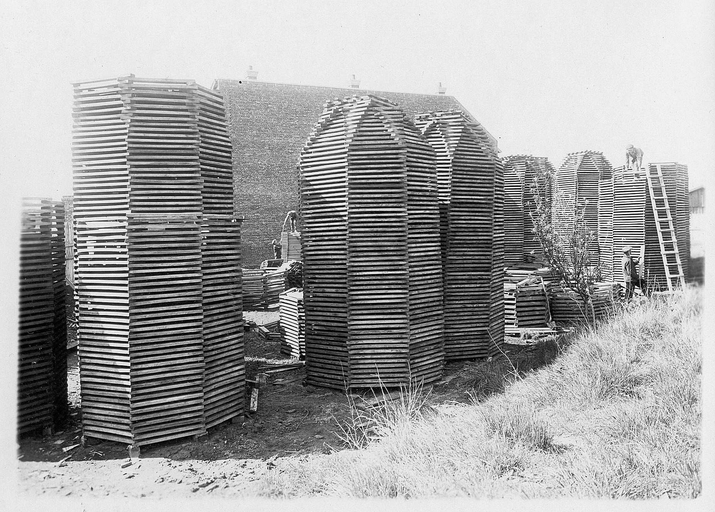

L'empilage des merrains. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

L'empilage des merrains. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

Le stockage des merrains. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

La manipulation des merrains. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

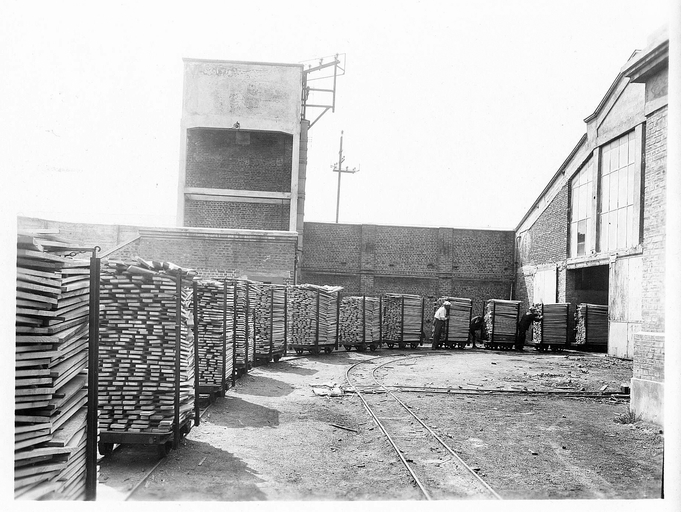

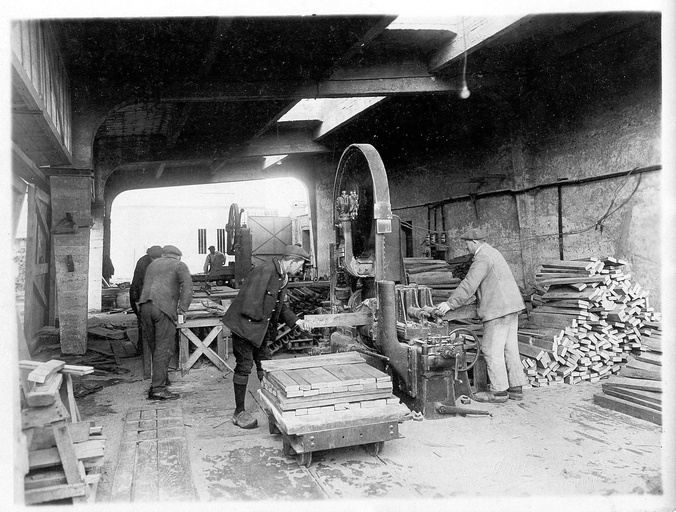

La rentrée du bois pour la fabrication. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

Une machine spéciale pour le dédoublage. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

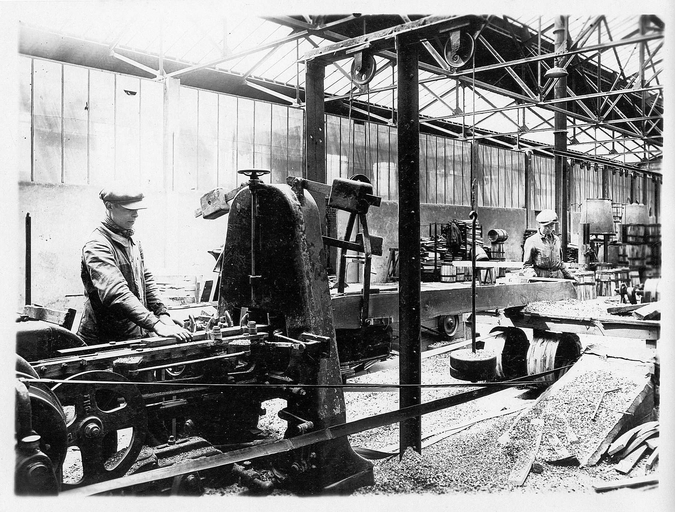

Une machine automatique à jointer les douelles. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

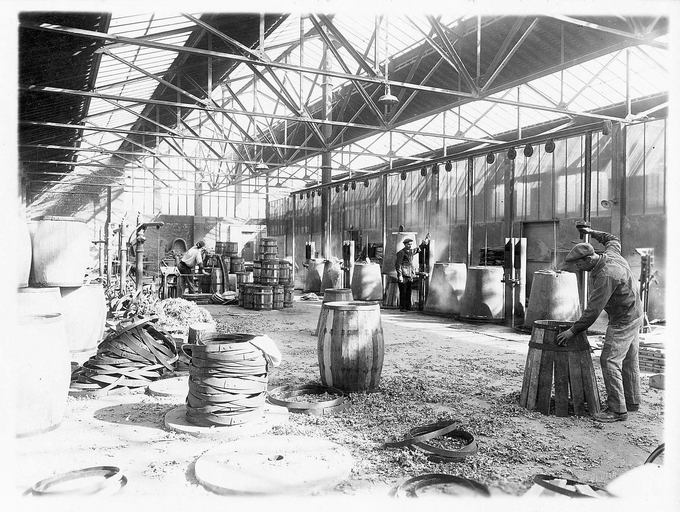

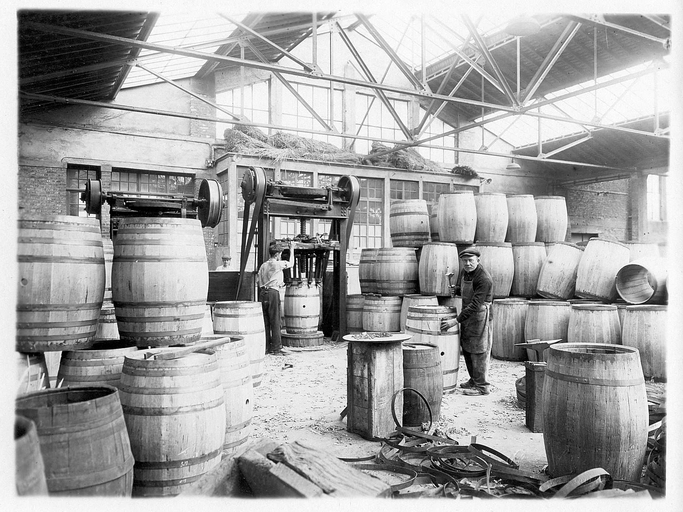

Les cloches de vapeur pour le cintrage et une cercleuse. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

Une machine à jabler les fûts [pose de la rainure de fond]. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

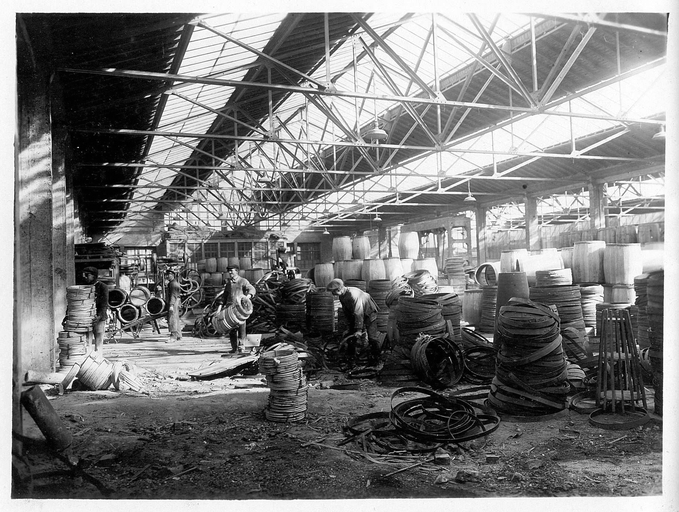

Les cercles. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

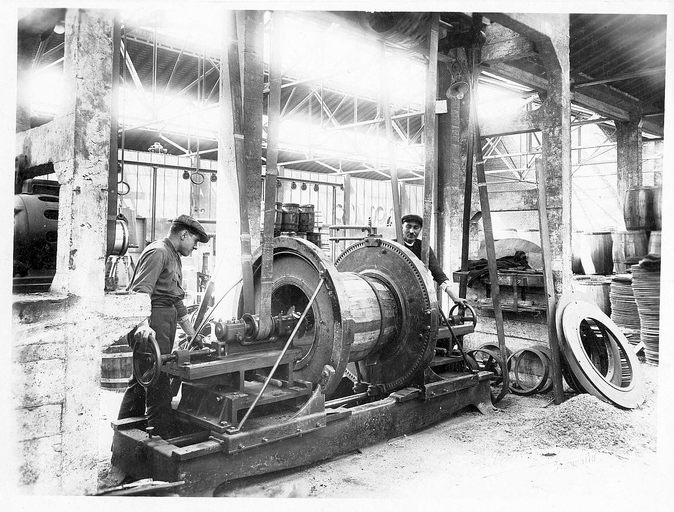

Une cercleuse. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

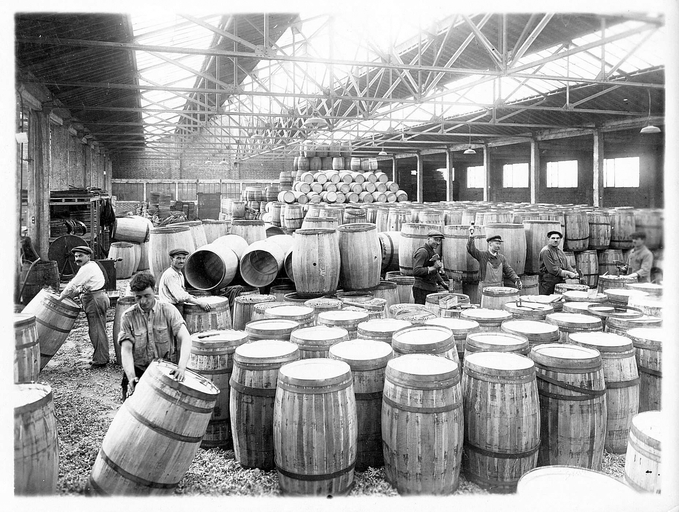

Le démontage et la mise en bottes. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

Un coin de l'atelier. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

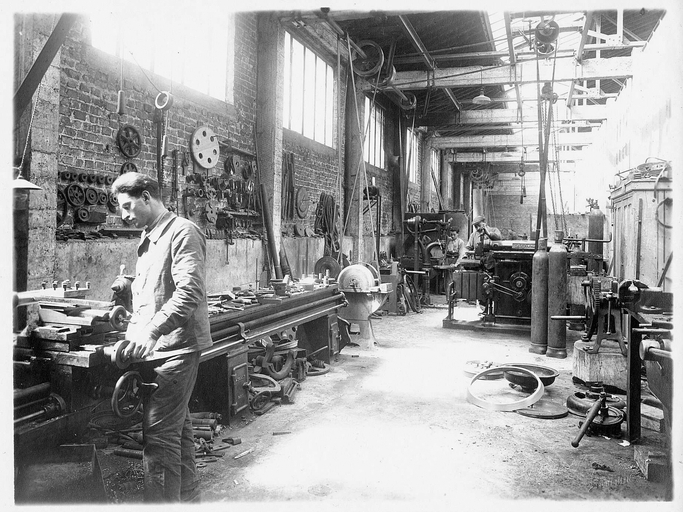

Atelier de réparation mécanique. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

Quai de chargement. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

Quai de chargement. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts. Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

Les bureaux. Impr. photoméc., n. et b., [1927]. Dans : "Société Fermière des Etablissements Allard - Statuts"/Saint-Quentin : Imprimerie Parent, 1927 (coll. part.).

-

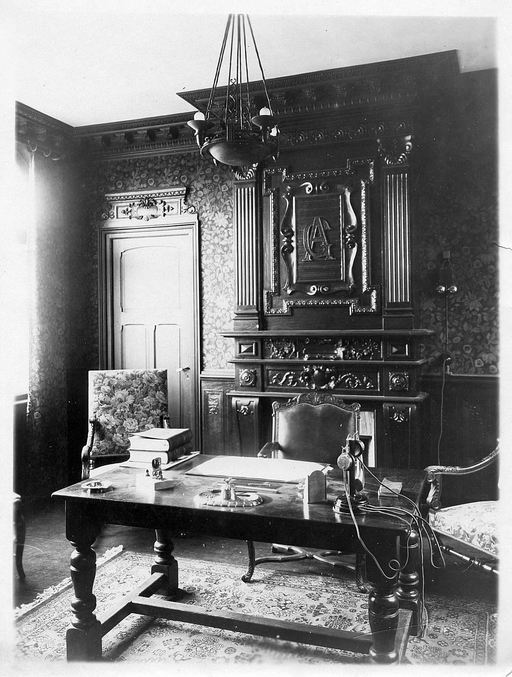

Le bureau du directeur, entre 1920 et 1927 (usine boulevard Roosevelt ?). Photogr. pos., n. et b., [1920-1927], (coll. part.).

Fait partie de

Chercheur associé.