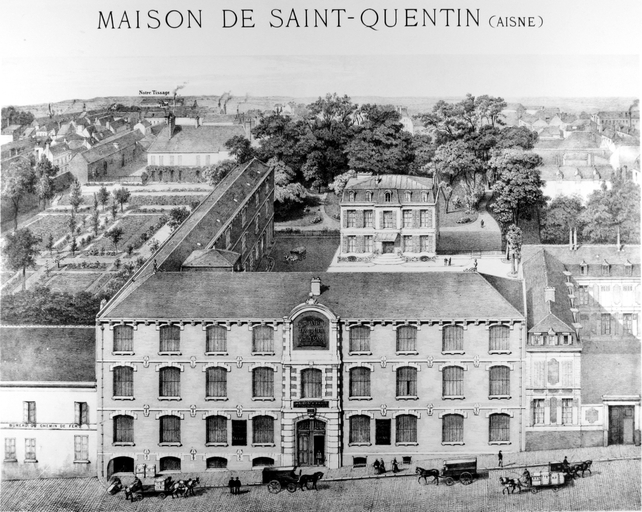

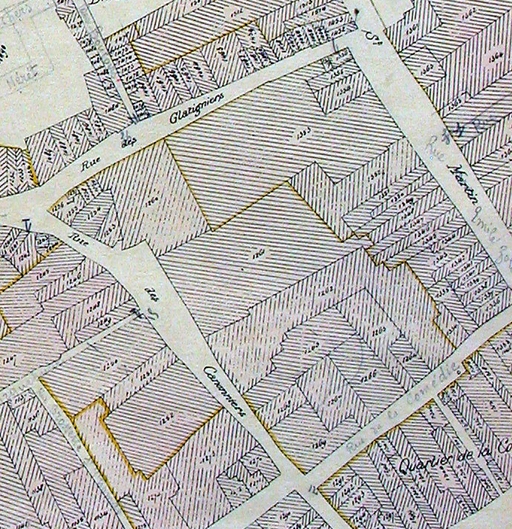

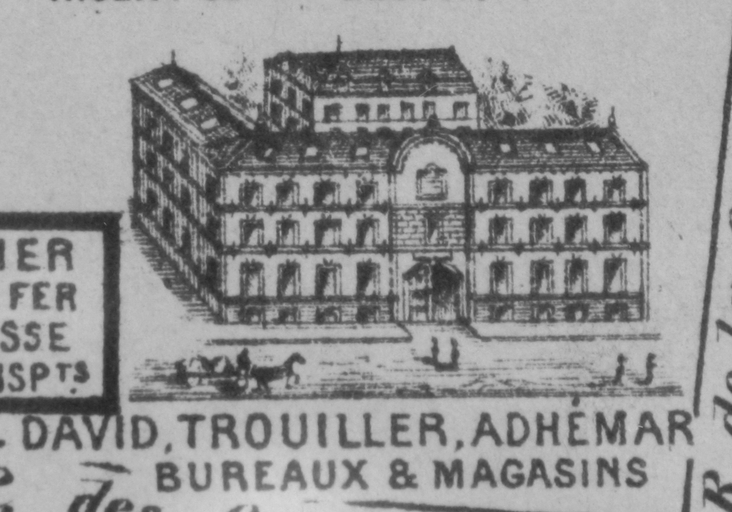

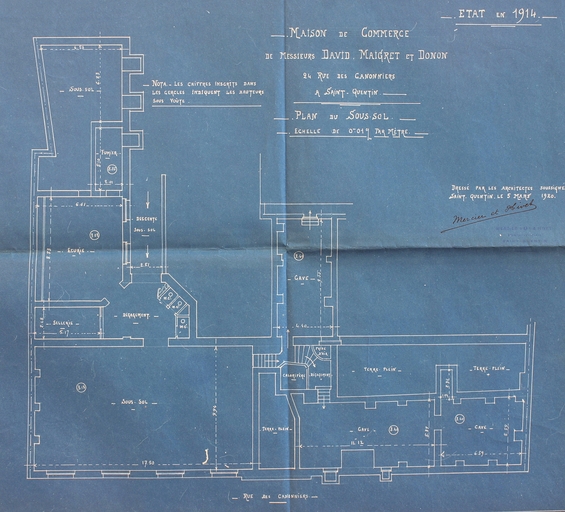

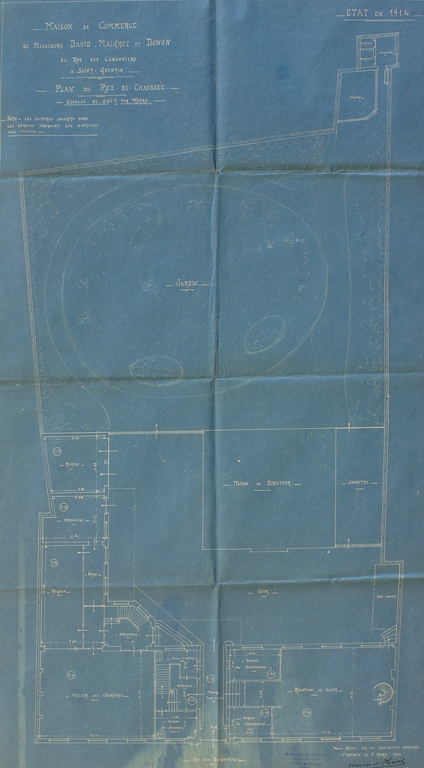

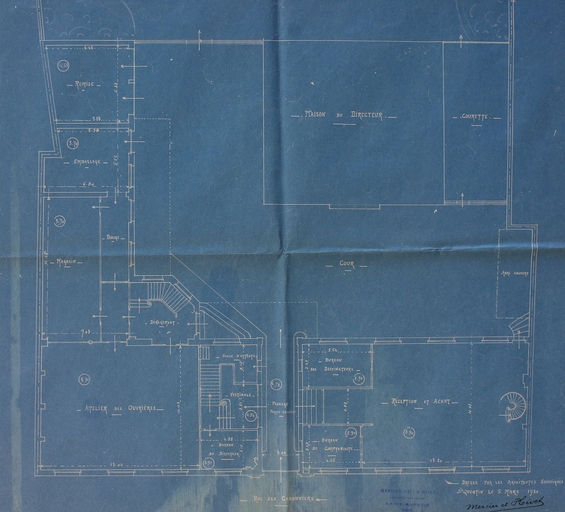

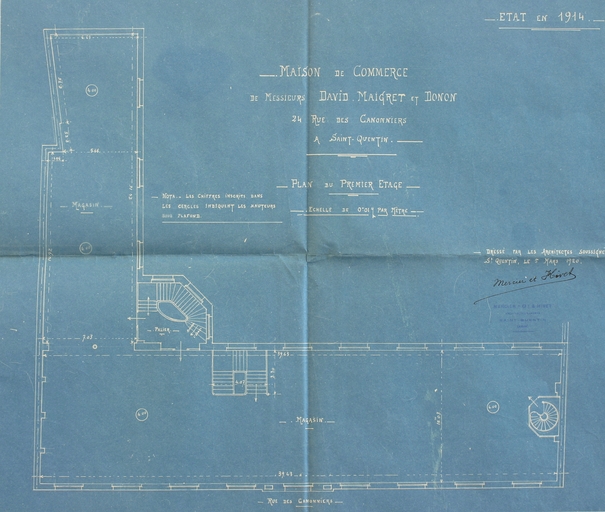

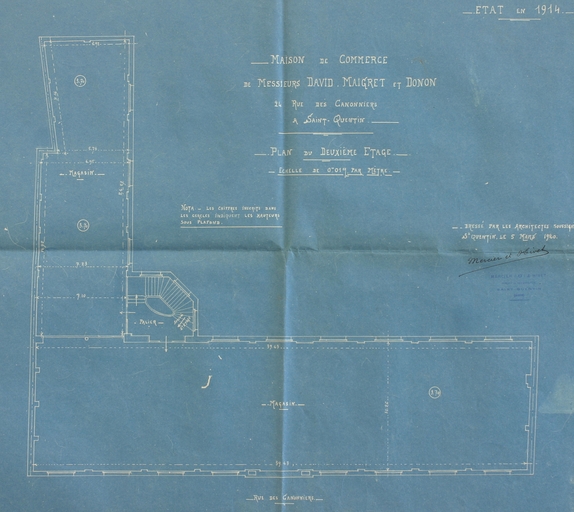

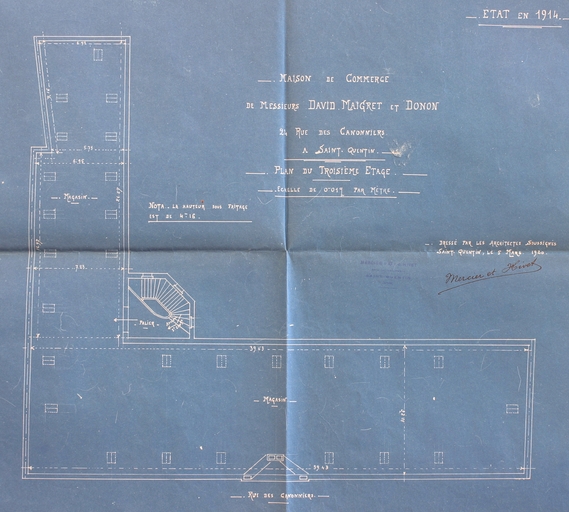

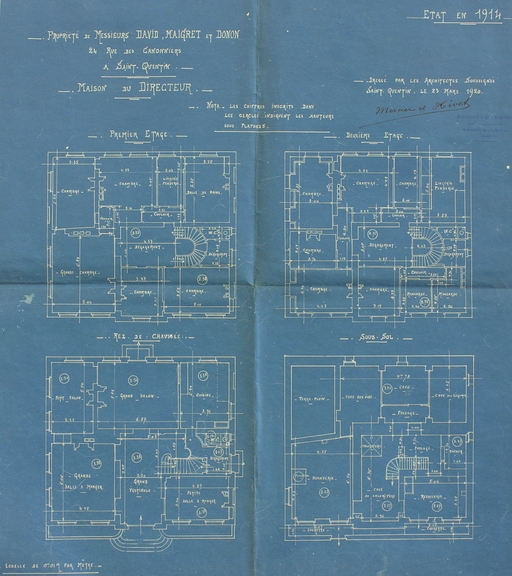

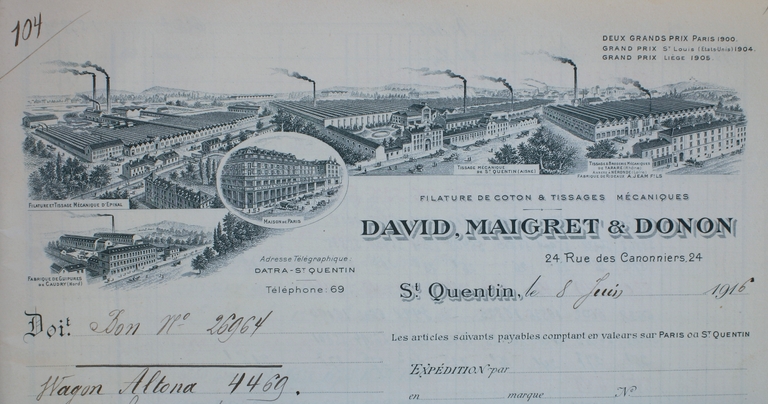

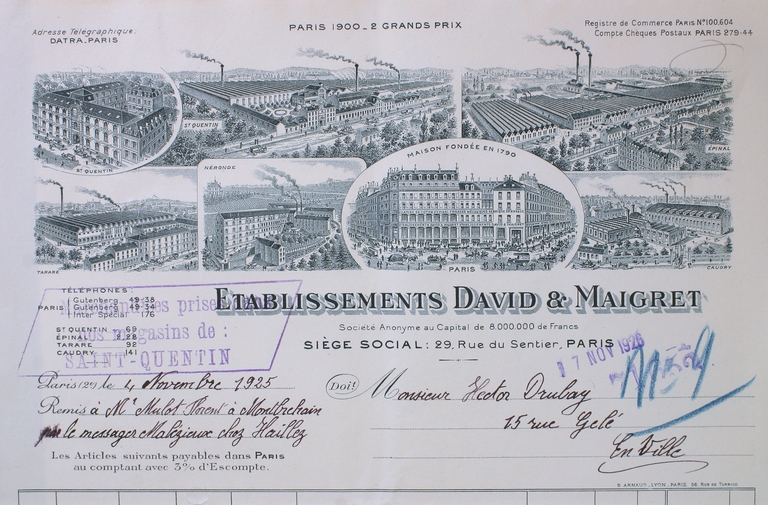

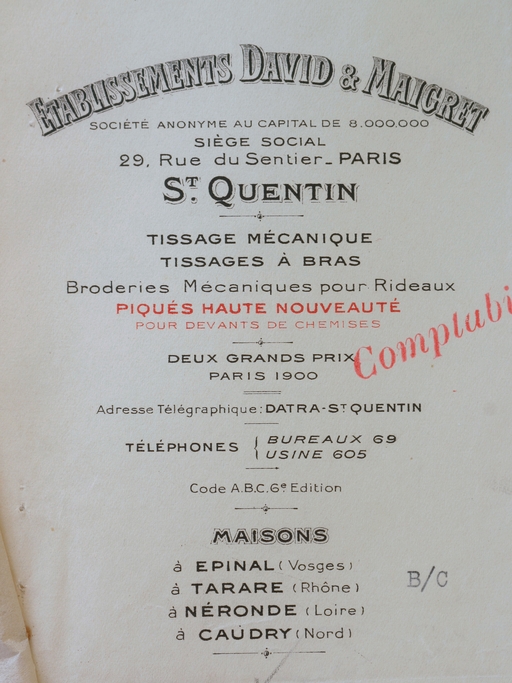

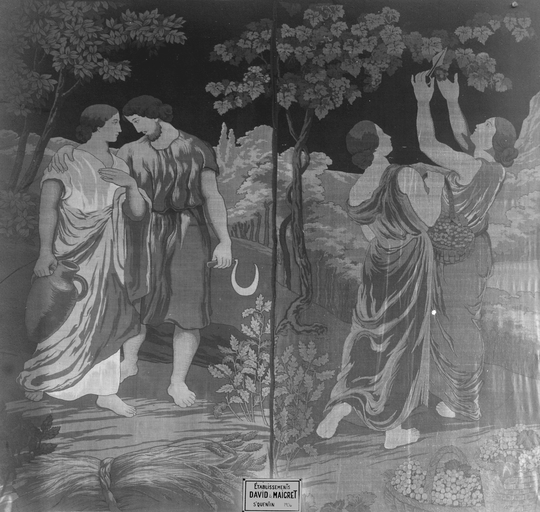

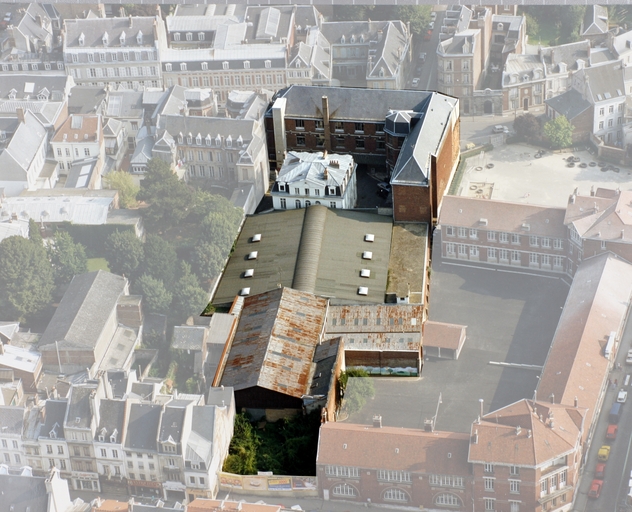

En 1750, furent implantés sur ce site le siège et la maison de commerce de la société de Samuel Joly (installé à Saint-Quentin depuis 1705), où cinq générations présidèrent jusqu'en 1845 à la destinée d'une des plus importantes maisons de négoce, puis de filature et de tissage de coton de Saint-Quentin. A cette date, le siège fut transféré dans l'enceinte de l'ancienne abbaye d'Isle. En 1875, la société David, Adhémar et Maigret, dont le siège est alors basé à Paris, rue du Sentier, acquiert les terrains de la rue des Canonniers pour y construire une maison de commerce (bureaux, entrepôts, atelier de conditionnement, écurie, etc), ainsi que le logement du directeur de la succursale de Saint-Quentin. L'année suivante, un tissage de coton est implanté au nord-ouest de la ville, dans le faubourg Saint-Jean (étudié). Cette entreprise, fondée en 1790 à Soissons par Alexis Possoz et transférée avant 1800 à Paris, implanta progressivement des succursales à Saint-Quentin, Mulhouse (transférée à Epinal en 1871), Tarare, Caudry, et Saint-Germain près de Belfort. L'implantation saint-quentinoise peut être datée de 1857, dans l'actuelle rue Anatole-France, sous la raison sociale Mennet-Possoz, David et Troullier, puis David, Troullier et Adhémar en 1869. Durant la période 1857-1875, la société fait travailler plus d'une centaine de métiers à tisser à domicile. La construction du tissage mécanique en 1875 n'entraîne pas l'arrêt du tissage à façon, actif jusqu'en 1914, ni celui des ateliers ruraux de tissage à la main, exploités dans la région de Saint-Quentin, à Roisel, Etreillers, Fresnoy-le-Grand, Epehy, Levergies, Hargicourt et Villers-Outreaux. Les diverses formes de tissage, à façon et industriel, et l'étendue géographique des sites ou zones de production expliquent la nécessité de la maison de commerce de la rue des Canonniers. Après la Première Guerre mondiale, la société David et Maigret ne participe pas au mouvement de concentration que l'on observe dans le cadre à la reconstitution industrielle. Les ateliers de tissage mécanique, mais aussi une partie du tissage rural, sont rééquipés, tandis que la maison de commerce, peu touchée par les destructions, reprend sa place au centre de l´organisation. Des entrepôts voisins prééxistants sur une parcelle voisine, à l'arrière du logement patronal, sont intégrés au site. Une cité ouvrière est édifiée, route de Fayet. En 1954, la société David et Maigret, qui possède alors neuf usines en France, décide la fermeture du site de Saint-Quentin où sont produits des percales, doublures de coton, tissus imprimés et linges de toilette. Dans les années 1960, la société SANELEC, fabriquant d'appareils électriques, reprend les locaux de la maison de commerce pour y implanter ses bureaux et entrepôts. Un hangar métallique est édifié dans les années 1970. L'entreprise, qui concentre actuellement ses installations dans la métropole lilloise, doit quitter prochainement le site, sur lequel sera édifiée une résidence. Dans le cadre de ce projet immobilier, seul l'ancien logement du directeur doit être conservé.

En 1900, la société David, Adhémar et Maigret emploie en France environ 2850 ouvriers, et dispose de 1270 métiers mécaniques, auxquels il faut ajouter un millier de métiers à bras, 200 à 300 machines à broder, 24 000 broches de filature de coton, etc. A cette date, l´entreprise emploie à Saint-Quentin près de 650 personnes dans ses ateliers de tissage mécanique et de broderie, et fait travailler 300 à 500 métiers à bras dans les campagnes voisines.

Chercheur associé.