Chercheur associé.

- patrimoine industriel, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Saint-Quentinois - Saint-Quentin

-

Commune

Saint-Quentin

-

Lieu-dit

Ville close

-

Adresse

8 rue Jean-de-Caulaincourt

,

rue des Glacis

,

1 place Longueville

,

2 à 6 boulevard Henri-Martin

-

Cadastre

2006

AN 192 à 194, 197, 198

-

Dénominationsusine de passementerie, tissage, usine de confection

-

Précision dénominationtissage de coton

-

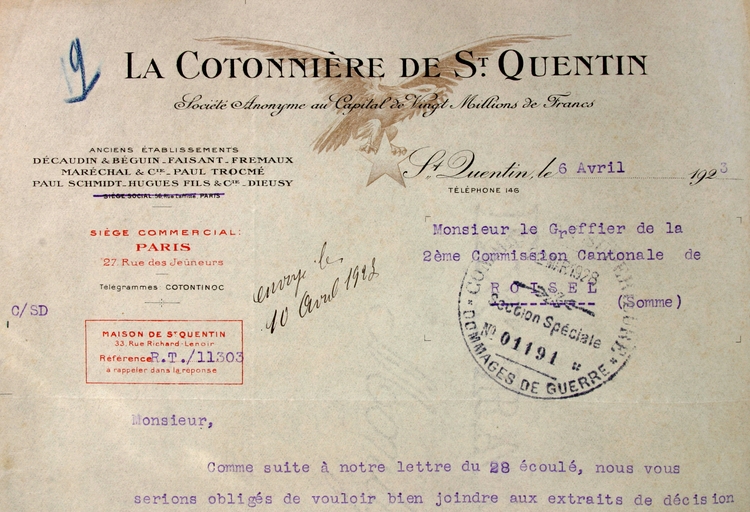

AppellationsLebée Eugène, Chatelain et Black, Décaudin et Béguin, Cotonnière de Saint-Quentin

-

Destinationsimprimerie, magasin de commerce

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, entrepôt industriel, bureau, logement patronal, cheminée d'usine

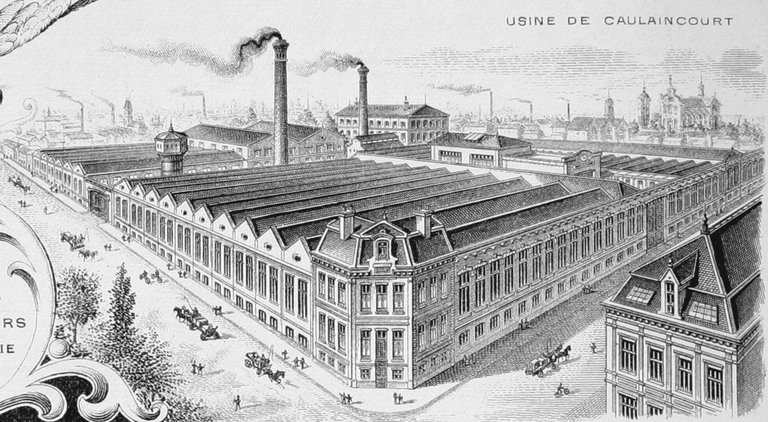

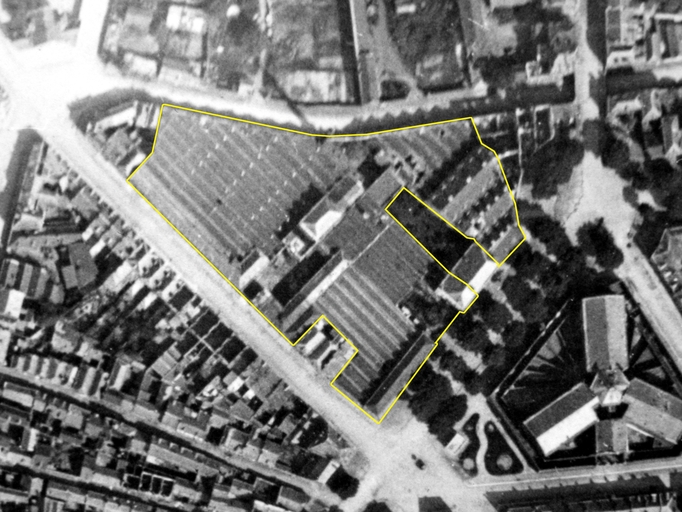

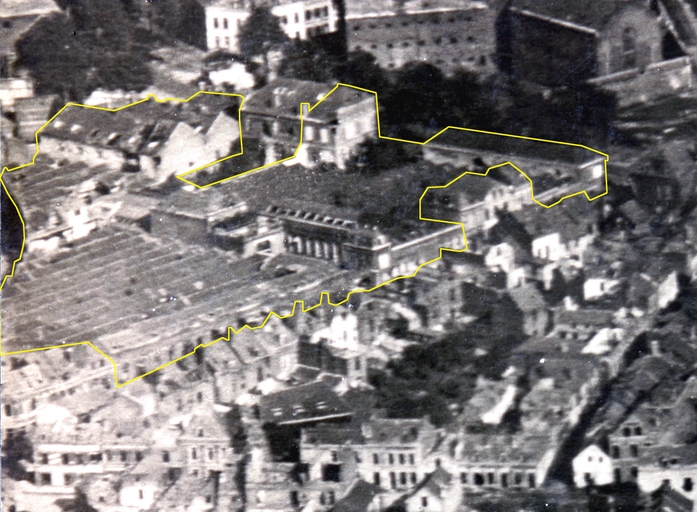

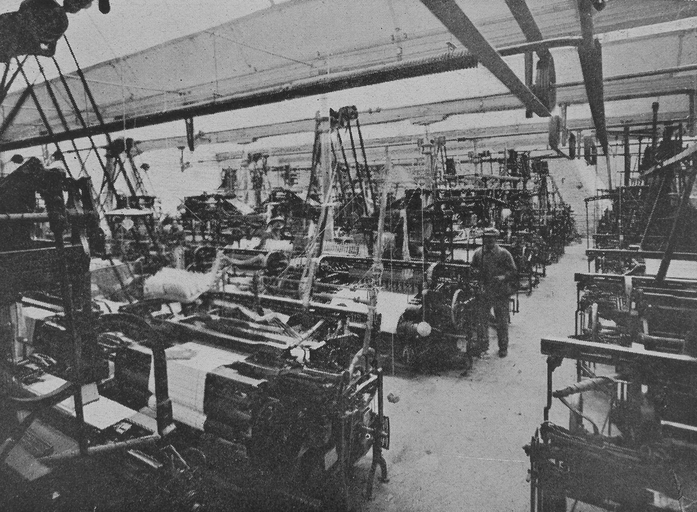

Entre 1865 et 1868, Eugène Lebée implante sur ce site une usine de passementerie. Un plan d'alignement daté de 1873 indique une production de crinoline (jupon bouffant en crin maintenu par des baleines). En 1876, Eugène Lebée, qui vient d'acquérir deux ans plutôt l'usine de tulles Heathcoat (Fabrique des Anglais, étudiée) où il transfère la production de passementerie, loue ses ateliers de la rue Jean-de-Caulaincourt à la société J. Chatelain & Black nouvellement créée. Le site est alors reconverti en tissage de coton. En 1883, au décès de Louis Black, une nouvelle société est fondée, J. Chatelain-Black & Cie. Une maison de négoce est implantée à Saint-Quentin, rue du Gouvernement (étudiée). Après la dissolution de cette dernière société en 1890, l'usine et la maison de négoce sont reprises par Décaudin & Béguin. Les ateliers fondés par Eugène Lebée prennent alors l'appellation d'Usine de Caulaincourt. Ils sont agrandis à plusieurs reprises, en 1896, en 1900 et vers 1909-1910. En 1919, Auguste Décaudin et Jules Béguin, se retirent au profit de leurs fils respectifs, René et Daniel, qui créent la société Décaudin et Béguin fils et créent en décembre 1919, la Cotonnière de Saint-Quentin en fusionnant la maison de commerce de Paris avec des sociétés textiles de Roanne (Décaudin Béguin & Faisant) et de Rouen (P. & R. Fremaux). Les ateliers de Caulaincourt sont restaurés et en partie reconstruits (essentiellement en bordure de la rue Jean-de-Caulaincourt) entre 1919 et 1921. En 1962, la Cotonnière de Saint-Quentin est dissoute. Son activité est reprise jusqu'au milieu des années 1970 par la société Cotariel, qui reconvertit l'usine de Caulaincourt en ateliers de confection (activité déjà implantée par La Cotonnière). Depuis la fin des années 1970, les ateliers abritent les bureaux et l'imprimerie du quotidien L'Aisne Nouvelle, rejoint en 2004 par un autre quotidien régional, l'Union. A la fin des années 1980 et au début des années 1990, coéxiste sur le site une entreprise artisanale de broderie matelassée (C.A.P.). Une partie des anciens entrepôts, place Longueville, est occupée par un commerce de tissus. L'usine est dotée de 48 métiers à tisser en 1877, 215 en 1881 (du constructeur anglais Hattersley en 1883), 280 en 1891, 400 en 1900, 500 en 1914 selon le registre des patentes, 680 selon les dossiers de dommages de guerre. En 1914, l'usine est dotée d'une machine à vapeur Blondel de 350 ch, de deux chaudières semi-tubulaires Meunier de 118 et 140 m2 de surface de chauffe, et de trois génératrices d'électricité. Le tissage emploie 45 ouvriers en 1878, 135 en 1882. En 1961, l'activité tissage emploie 120 salariés, l'activité confection 230. En 1967, Cotariel n'emploie plus que 110 salariés dans ces ateliers. En 1982, l'Aisne Nouvelle emploie 110 personnes.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1896, daté par source

- 1900, daté par source

- 1919, daté par source

-

Auteur(s)

- Personnalité : commanditaire attribution par source

-

Personnalité :

Décaudin et Béguincommanditaire attribution par sourceDécaudin et BéguinCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

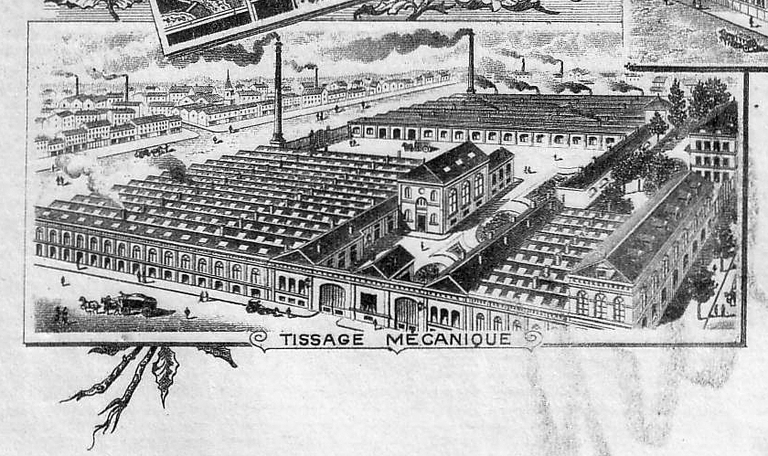

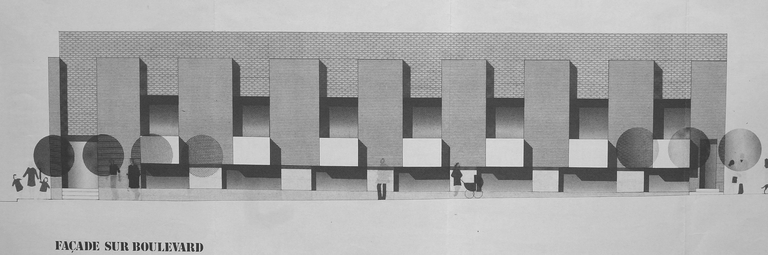

Les ateliers du 19e siècle sont construits en rez-de-chaussée, en brique, couverts de sheds dont les charpentes de bois (avec tirants transversaux en fers ronds) sont portées par des colonnes de fonte. Les ateliers des années 1900-1914 sont pour partie construits de la même façon, à l'exception des poutres de bois remplacées par des profilés métalliques, et pour partie construits sous la forme de trois halles en brique couvertes de toits à longs pans. La cheminée d'usine, tronquée, est de section circulaire, sur un piédestal polygonal. Les ateliers bordant la rue Jean-de-Caulaincourt se composent d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré, d'un étage de soubassement partiel rachetant la déclivité de la rue. La façade sur rue est constituée de massifs piliers en brique rouge, encadrant des travées percées chacune d'une large baie par niveau et dont les maçonneries de remplissage sont en brique silico-calcaire. Ils sont couverts de toits à longs pans. A l'intérieur, les planchers formés de voûtains en brique sur profilés métalliques sont portés par des poteaux à treillis métallique. Une partie de ces ateliers, bordant le boulevard Henri-Martin, est masquée par une façade contemporaine constituée de briquettes de parement et d'un matériau synthétique imitant l'ardoise. Toutes les toitures des ateliers sont en tuile mécanique. Le logement de directeur, accolé à un immeuble identique mais de dimensions plus importantes, se compose d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de deux étages carrés, construits en brique, avec encadrement en pierre de taille pour les ouvertures de la façade donnant sur le boulevard. L'habitation est couverte d'un toit à longs pans et croupe en ardoise. Une grille en fer forgé donne accès à la cour du logement.

-

Murs

- brique

- brique silico-calcaire

-

Toitstuile mécanique, ardoise

-

Étagesétage de soubassement, 2 étages carrés

-

Couvertures

- shed

- toit à longs pans

- croupe

-

Énergies

- énergie thermique

- produite sur place

-

Statut de la propriétépropriété privée

La société Décaudin et Béguin fils fait l'apport des indemnités de guerre de ses deux usines de Saint-Quentin mais aussi des centres de tissage implantés à Estrées (02), Vermand (02) et Roisel (60). Au sein de La Cotonnière, se joignent d'autres entreprises textiles saint-quentinoises (telles que Trocmé et fils, Paul Schmidt ou Hugues fils et Cie). L'usine de Caulaincourt constitue alors l'un des deux tissages de la Cotonnière de Saint-Quentin, aux côtés du Tissage de Picardie (ancienne filature Hugues, étudiée), de l'usine de guipures de Remicourt (étudiée), de l'usine de dentelles et broderie de la rue Quentin-Barré (ancienne usine Trocmé, étudiée) et de l'usine de blanchiment de la rue d'Ostende (ancienne usine Schmidt - détruite).

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Société académique de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Aisne

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin

Documents d'archives

-

AC Saint-Quentin. Série F ; 3 F 5. Statistiques.

Années 1878 (Chatelain & Black - Tissage de coton - 45 ouvriers), 1882 (Chatelain & Black - 136 ouvriers) -

AC Saint-Quentin. Série F ; 7 F 12. Conseil des Prudhommes - Liste des électeurs : patrons et ouvriers, 1883 à 1886.

Eugène Lebée - né le 19-11-1822 - Passementier depuis 1845 ; André Chatelain - né le 13-11-1845 - En exercice depuis 1877 -

AC Saint-Quentin. Série F ; 7 F 16 et 17. Conseil des Prudhommes - Listes électorales : Patrons, 1908 à 1927.

Auguste Décaudin - né en 1845 - Fabricant de tissus depuis 1877 -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 24 à 93. Matrices des contributions personnelles et des patentes. 1864-1914.

années 1868 (1 G 25), 1877 (1 G 26), 1881 (1 G 30), 1885 (1 G 34), 1891 (1 G 40), 1895 (1 G 44), 1901 (1 G 67/68), 1907 (1 G 74/75), 1914 (1 G 89/90) -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 54 à 59. Contributions et patentes : réclamations, avis, conclusions, décisions définitives.

E. Lebée - 1880 -

AC Saint-Quentin. Série G ; 1 G 62. Déclarations des constructions nouvelles, reconstructions, etc - [1891-1898].

28-04-1896 - Déclaration n°394 - Décaudin & Béguin - Construction d'un atelier et de deux salles ; 04-07-1900 - Déclaration n°905 - Décaudin & Béguin - Agrandissement d'usine -

AC Saint-Quentin. Série I ; 5 I 2. Hygiène et salubrités - Etablissements insalubres et dangereux - [1836-1877].

04-01-1876 - Eugène Lebée - 20 rue Jean-de-Caulaincourt - Etablissement de passementerie - Autorisation d'installation d'une chaudière à vapeur (constructeur : Tonnoir de Cambrai) -

AC Saint-Quentin. Non coté. Matrices cadastrales - 3e série - 1911/1926, [les mêmes matrices sont conservées aux archives départementales : AD Aisne. 4 P 691/2 à 9].

Cases 1393 à 1395, 690 - Décaudin Auguste et Béguin Jules / La Cotonnière de Saint-Quentin -

AC Saint-Quentin. Non coté. Copie de la matrice générale des contributions. 1961 - 1967.

-

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme - voirie. Dossier n° 70 - Rue Calixte-Souplet.

Plan - Eugène Lebée, propriétaire des terrains du futur tissage de Caulaincourt - 1865 -

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme - voirie. Dossier n° 219 - Rue des Glacis.

-

AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 313-3 - Boulevard Henri-Martin.

1978 - L'Aisne Nouvelle - Modification de façade -

AD Aisne. Série R ; 15 R 1158. Dommages de guerre. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin.

-

AD Aisne. Série U ; 255 U 164. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

24-03-1883 - Dissolution de la société J. Chatelain & Black et création de la société J. Chatelain-Black & Cie -

AD Aisne. Série U ; 255 U 175. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

01-12-1919 - La Cotonnière de Saint-Quentin - Dépôt des statuts -

AD Aisne. Série U ; 255 U 176. Justice de Paix de Saint-Quentin - Actes de sociétés - Constitutions - Statuts - Dissolutions.

La Cotonnière de Saint-Quentin - Apports divers et augmentation de capital - 09/08/1920 -

AD Aisne. Série U ; 289 U 126. Tribunal de commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1874 - Black & Chatelain - Dissolution ; 1877 - Décaudin Béguin & Cie - Création ; 1883 - Chatelain & Black - Dissolution ; 1883 - J. Chatelain-Black & Cie - Création -

AD Aisne. Série U ; 289 U 127. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1886 - Décaudin et Béguin - Création ; 1890 - J. Chatelain-Black & Cie - Dissolution ; 1892 - Décaudin et Béguin - Prorogation -

AD Aisne. Série U ; 289 U 131. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

Décaudin & Béguin - Modification des statuts (1919). La Cotonnière de Saint-Quentin - Création (12-1919). -

AD Aisne. Série U ; 289 U 132. Tribunal de Commerce de Saint-Quentin - Dépôt des actes de sociétés - Registres d'enregistrement.

1920 - La Cotonnière de Saint-Quentin - Apports divers et augmentation de capital -

AD Aisne. 9409. Industrie - Etudes du Comité d'Etudes et de Liaison Interprofessionnel du Département de l'Aisne - Recensement des industries pour 1960, 1964, 1966 et 1868.

-

BM Saint-Quentin. Fonds local. Annuaires et almanachs.

années 1880 à 1954 -

BM Saint-Quentin. Fonds local. GL 445. [Recueil de pièces relatives à la préparation de l'Exposition Universelle de 1855]. Gomart, Charles. 665 pièces, [4] p. 37 cm.

Société Lebée, Coulon & Rousseau - Pièces 402 à 405

Bibliographie

-

Bulletin de la Société Industrielle de Saint-Quentin et de l'Aisne, 1ère série, 1929, n° 74.

-

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1983. C.R.C.I., [1983].

-

CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PICARDIE. Panorama des industries de Picardie : 1988. C.R.C.I., 1988.

-

D'HONT, Anne Sophie. La reconstruction des industries textiles dans l'arrondissement de Saint-Quentin après la Première Guerre mondiale. Mémoire de maîtrise d´histoire, Mme Masson (dir.), FLSH Lille, 2002.

p. 135 -

FIETTE, André. Le Département de l'Aisne : étude géographique et économique. Bordas, 1960.

p. 247 -

La reconstitution des régions dévastées. Tome 6 : L'Aisne 1918-1922. Le monde Illustré, 65ème année, 1922 (Imprimerie E. Defossés, 1922).

p. 44-47

Documents figurés

-

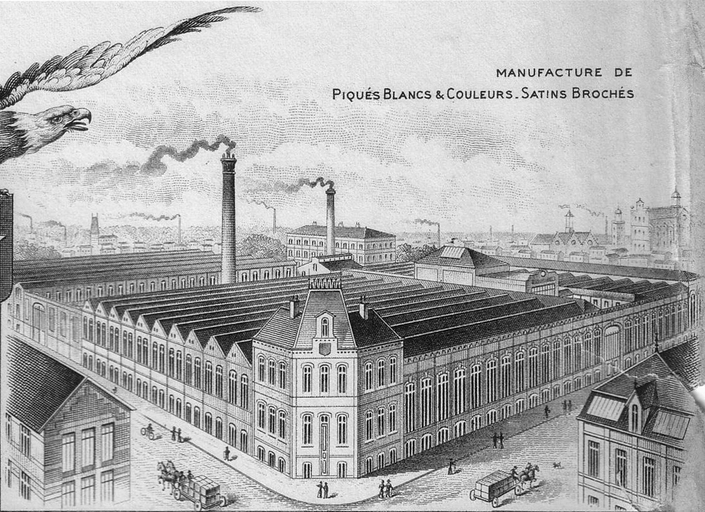

Manufacture de rideaux et piqués - Decaudin et Béguin. Papier à en-tête, 08-07-1897 (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 350 : rue de Mulhouse).

-

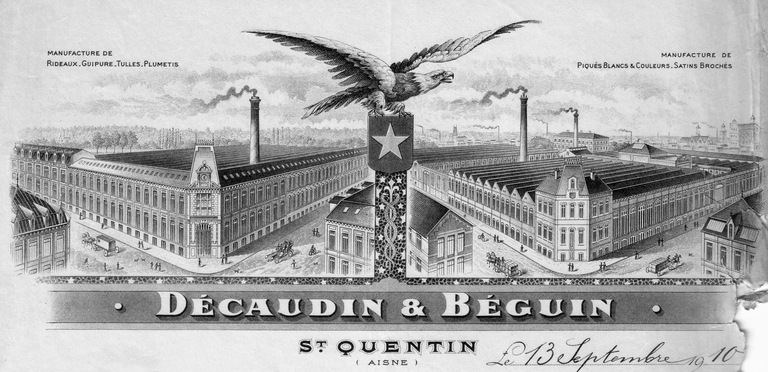

Décaudin et Béguin. Papier à en-tête, 13-09-1910 (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Voirie. Dossier n° 311 - Rue Longueville).

-

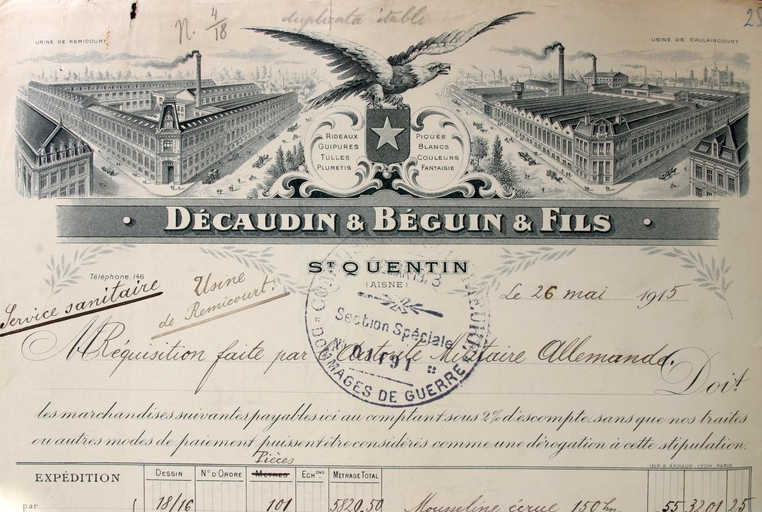

Décaudin & Béguin & fils. Papier à en-tête, 26-05-1915 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1158. Dommages de guerre. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

-

La Cotonnière de Saint-Quentin. Papier à en-tête, 26-05-1915 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1158. Dommages de guerre. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

-

La Cotonnière de Saint-Quentin. La Cotonnière de Saint-Quentin. Paris : Ed. Synergie, [s.d.].

-

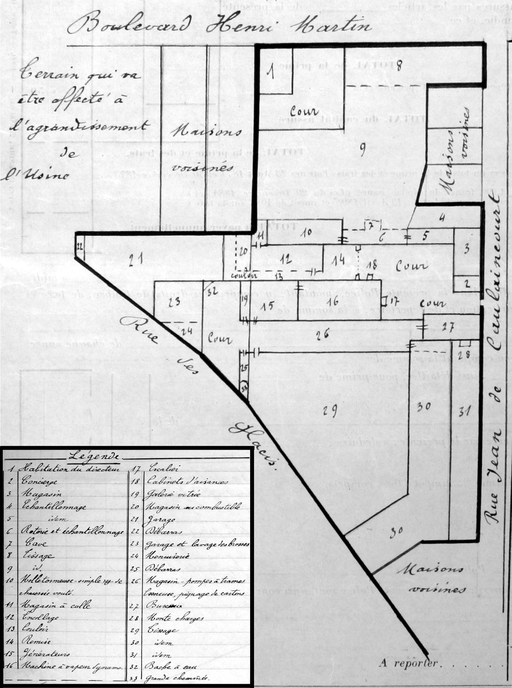

[Plan extrait d'une police d'assurance - Montage]. Plan, encre, 08-12-1909 (AD Aisne. Série R ; 15 R 1158. Dommages de guerre. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

-

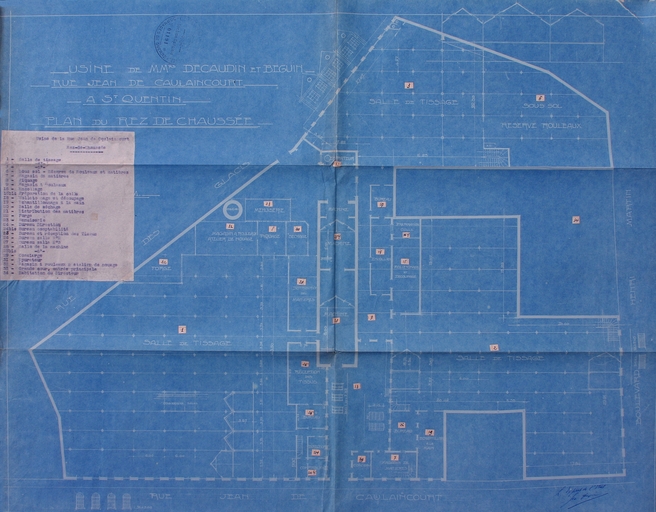

Usine de MMrs Décaudin et Béguin - Rue Jean de Caulaincourt à Saint-Quentin - Plan du rez-de-chaussée. Plan, tirage, 1 : 200, 66,5 x 61,5 cm, [ant. 1923] (AD Aisne. Série R ; 15 R 1158. Dommages de guerre. Dossier n° 5106 - La Cotonnière de Saint-Quentin).

-

L'Aisne Nouvelle - Façades. Plan, tirage, 1 : 50, 78 x 60 cm, [1978] (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 313-3 - Boulevard Henri-Martin).

-

[Vue aérienne] - E 376 - St Quentin 801/481 - 1.6.17 9h30 - H. 2200 m - F. 50 - XIIIe CA F. 19. Photogr. pos., n. et b., 17,5 x 27,5 cm, 9 h 30, altitude 2200 m, 1-06-1917. (Société Académique de Saint-Quentin ; non coté).

-

[Vue aérienne]- 36e CA - C 587 - St Quentin Ouest - 1-10-18 - 15h - 200 m. Photograph. pos., n. et b., 16 x 22 cm, 1-10-1918 (BM Saint-Quentin. Fonds local : photographies aériennes).

-

Une partie de la salle de tissage n° 3 de l'usine de Caulaincourt telle qu'elle se trouvait en 1919. La toiture est lacérée par les obus ; le matériel brisé au marteau et les débris amoncelés dans un coin. Impr. photoméc., 11,5 x 8,5 cm, [1919]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922.Tome 6, 65ème année, 1922. p. 46.

-

Vue prise au même endroit en 1921 : l'usine a si bien repris sa physionomie d'avant-guerre que le visiteur serait tenté de conclure : "Comme toutes ces histoires de destructions sont exagérées ! ". Impr. photoméc., 11,5 x 8,5 cm, [1921]. Le Monde Illustré - La reconstitution des régions dévastées : L'Aisne 1918-1922. Tome 6, 65ème année, 1922. p. 46.

-

[Vue aérienne - détail]. Photogr. pos., coul., n° 77, 17,5 x 24,5 cm, [1989] (BM Saint-Quentin. Photographies aériennes.

-

Bulletin de la Société Industrielle de Saint-Quentin et de l'Aisne. n° 4, 1872.

Ancienne filature de coton Dollé, Giraud & Davin, tissage de tulle, retorderie et dentelle mécanique Heathcoat, passementerie Lebée, puis Manufacture de Tresses et Tissus Bernheim Frères

Lieu-dit : Ville close

Adresse : 20 rue, Vauban, 26 à 28 rue, Wallon-Montigny, rue Felix-Faure

Ancienne maison de commerce Daudville et Cie, puis Massart et Turbeaux, puis Chatelain Black et Cie, puis Léon Frères

Lieu-dit : Ville close

Adresse : 27 rue du Gouvernement

Ancienne usine de Remicourt (tissage de guipure), puis Décaudin et Béguin, puis de la Cotonnière de Saint-Quentin, puis usine de confection

Lieu-dit : Remicourt

Adresse : 33 rue, Richard-Lenoir, rue de, Mulhouse, rue, Camille-Desmoulins, 9 à 11 rue de Colmar

Chercheur associé.