Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

61 et 63 rue faubourg de Péronne

-

Cadastre

2020

000 AD 01

139 et 140

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

Les logements ouvriers font partie du même dossier de demande de dommages de guerre que la ferme et le logis patronal. Il s'agit donc bien d'un ensemble conçu en une seule fois, bien que les dates de construction soient différentes. Sans ce dossier, il serait impossible de rattacher cette maison à deux unités d'habitation à la ferme car rien dans son son apparence ni dans son élévation ne la rapproche du reste de la ferme, bien qu'elle soit jointive avec la grange construite en 1921.

La date de construction des maisons ouvrières de la ferme est un peu plus tardive que celle de la reconstruction des autres maisons à deux unités d'habitation de Bapaume. Ces dernières n’étant pas essentielles à la reprise de l'activité économique, leur reconstruction ne commence qu'en 1922 avec trois maisons pour connaitre son plein essor en 1923 avec 14 maisons, puis décroitre à partir de 1924 avec seulement trois maisons. Entre 1925 et 1929, date à laquelle se type de construction n'apparait plus dans les dossiers de dommages de guerre, seules six autres maisons à deux unités d'habitation seront construites.

Il n'est pas rare de voir l'exploitant d'une grosse propriété agricole loger ses ouvriers. Cependant, M. Vasseur-Derly prend la peine de leur construire une vraie maison et ne contente pas de les loger dans l'étage sous-combles des bâtiments agricoles comme c'est souvent le cas. Les matériaux de construction utilisés pour les maisons ouvrières sont proches de ceux mis en œuvre pour le logis patronal : briques cuites au four pour la façade sur rue mais briques de meule pour l'arrière, planchers en béton pour le rez-de-chaussée et en sapin pour l'étage, seuils en pierre dure, cloisons intérieures plâtrées puis peintes, couverture en ardoise... Les différences tiennent essentiellement dans les matériaux de second-œuvre : pas de sol carrelé pour les maisons ouvrières mais du granito, huisseries intérieures et extérieures en sapin et non en chêne, linteaux de cheminée en bois et non en marbre... Ainsi, le budget de construction des deux maisons (94 000 francs) représente à peine 70% de celui du logis patronal.

Le plan est typique d'une "1930" modeste avec au rez-de-chaussée deux pièces en enfilade desservies par un couloir latéral au bout duqel se trouve l'escalier qui mène à l'étage où deux chambres sont réparties autour d'un petit palier. L'élévation est soignée : symétrie de la façade, décor apporté par les impostes courbes s’achevant par des coins en ciment au-dessus des fenêtres, par l'utilisation de briques posées de champs pour les linteaux des baies, ou le bandeau qui traverse la façade et ses cabochons et celui sous la corniche, par la casquette en béton réunissant les deux portes d'entrée et les appuis de fenêtre saillant supportés par de petits modillons.

De par l'utilisation des matériaux (briques et béton) ainsi que par son aspect, cette maison à deux unités d'habitation est représentative des constructions modeste réalisées à Bapaume par Eugène Bidard.

Éléments de contexte et de chronologie

Les maisons font partie de la ferme reconstruite par M. Vasseur-Derly entre 1921 et 1924. Également construites par Eugène Bidard, elles sont le dernier élément de la ferme à être construit. Le devis descriptif et les plans sont conservés aux AD du Pas-de-Calais dans la même liasse que celle du dossier de la ferme et du logis patronal. Étant donné l'intitulé du projet "deux maisons ouvrières jumelles" et la proximité immédiate avec la ferme, on peut penser qu'elles étaient destinées aux ouvriers de la ferme.

Elles ont coûté un peu plus de 92 000 francs, hors frais d'architecte.

Les matériaux préconisés dans le devis descriptif

Les maisons sont entièrement construites en briques "cuites au four continu provenant de Bapaume" pour la façade principale mais en "briques de meule" pour celle postérieure. Le plancher haut des caves et en voutains de briques et fer IPN et le sol du rez-de-chaussée en béton "dallé en mosaïque Granito". Les planchers de l'étage et du grenier sont en sapin, tout comme la charpente et les huisseries intérieures. Ils sont parquetés en sapin. Les huisseries extérieures sont en chêne, comme les marches de l'escalier principal dont la rampe est en sapin. La porte de la façade principale est en outre décorée d'un panneau en fonte. Les seuils de porte sont en pierre dure et les appuis de fenêtre en ciment Coignet. La toiture est couverte en ardoises d'Angers. Les cloisons intérieures sont en plâtre enduit puis peint au rez-de-chaussée et tapissées dans les chambres. Les pièces sont équipées de cheminées en "marbre à capucine ordinaire noir français pour les salles à manger et les cuisines" mais en bois pour celles de l'étage.

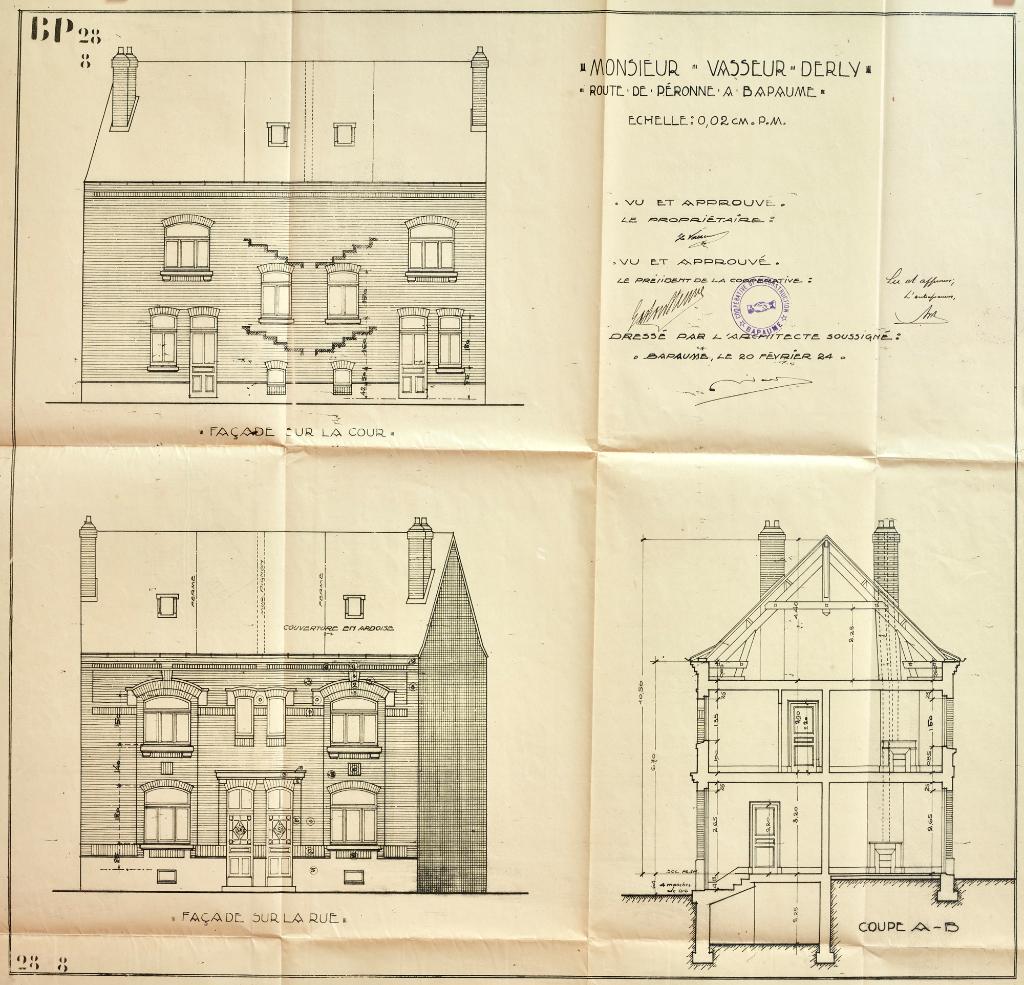

Le projet de l’architecte : les élévations

Les maisons sont symétriques par rapport à un axe central : les deux portes d'entrée sont donc jointives, réunies sous un linteau droit débordant reposant sur de petits corbeaux. Elles constituent une travée centrale un peu plus large que celles latérales où les deux baies superposées sont réunies dans un panneau surmonté d'un grand arc de cercle en briques posées de champs et s'achevant par des coins en ciment. Une agrafe relie cet arc à la corniche saillante qui supporte le toit à longs pans. Le plein de travée est décoré d'un cabochon carré en briques. Toutes les baies sont rectangulaires avec une imposte légèrement cintrée et des appuis débordants reposant sur de petits corbeaux identiques à ceux soutenant le linteau au-dessus des portes géminées. La façade arrière retrouve également une organisation très symétrique mais beaucoup plus simple que celle principale : la grande baie du rez-de-chaussée de la façade principale est remplacée par une petite fenêtre et une porte étroite. Côté rue comme côté cour, le soubassement est enduit en ciment.

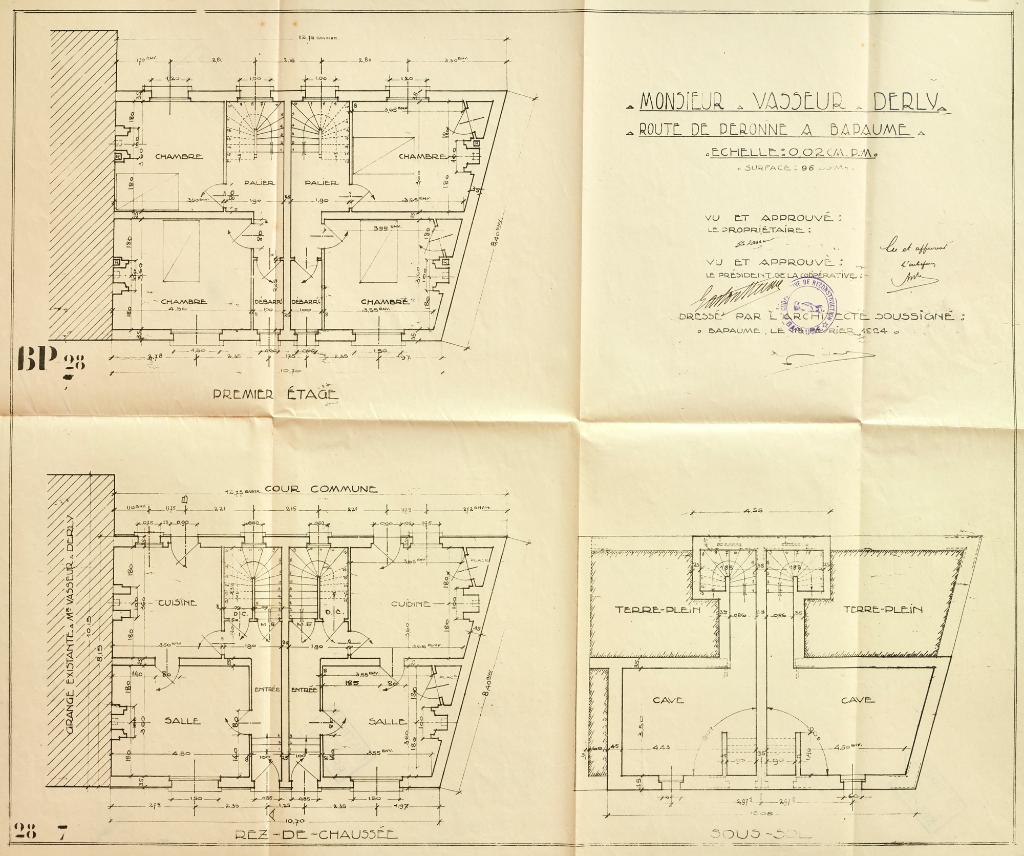

Le projet de l’architecte : les plans

Élevées pour partie sur cave et pour partie sur terre-plein, elles comprennent au rez-de-chaussée un vestibule où se trouve l'escalier donnant accès à l'étage, d'une salle à manger sur rue et d'une cuisine sur cour. Au premier étage, le palier distribue deux chambres et un petit débarras. Enfin, un grenier auquel on accède par un escalier encagé, occupe toute la surface des combles. Chaque pièce est éclairée d'une fenêtre, ainsi que chaque palier de la cage d'escalier.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1924, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

Les maisons jumelles sont construites à front de rue. Elles se prolongent à l'arrière par une petite cour et un jardin en longueur. Elles sont jointives avec la grange de la ferme.

Construites en briques, elles comptent un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. Elles sont réunies sous une même toiture à longs pans couverte en ardoise.

La comparaison avec les dessins de l'architecte montre que les maisons ont été édifiées conformément aux dessins de l'architecte et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis leur construction. Il n'est donc pas utile de revenir sur leur description.

S’agissant d’une propriété privée, l’intérieur actuel de la maison n’a pas été étudié. Il n’est donc pas possible de savoir si la construction s’est faite conformément aux plans de l’architecte, ni si cette dernière a été modifiée par la suite.

-

Murs

- brique maçonnerie

-

Toitsardoise

-

Étagesrez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

-

Couvrements

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon découvert

-

Représentations

- rose

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série R ; 10R9/12. Dommages de guerre. Secteur de Bapaume. Dossier 164. Henri Vasseur-Derly. Habitation, maisons ouvrières, commerce et dépendances. Devis, marchés, métrés des travaux, conventions d'acompte, liquidation du compte de coopérateur, plans.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice sur la ferme et sa maison d'habitation :

- Propriété de Monsieur Vasseur-Derly - Faubourg de Péronne à Bapaume : [magasin et pigeonnier] façade sur cour, coupe transversale, détail du pignon sur cour, plan . Signé et daté par E. Bidard, architecte, et H. Vasseur, propriétaire, le 19 octobre 1922.

- Propriété de Monsieur Vasseur-Derly - 81, Faubourg de Péronne à Bapaume : [grange - étable] façade sur cour, coupe suivant AB, plan. Signé et daté par E. Bidard, architecte, et H. Vasseur, propriétaire, le 17 novembre 1920.

- Propriété de Monsieur Vasseur-Derly - Faubourg de Péronne à Bapaume : [hangar-remise-grange] façade principale, partie de la façade postérieure, coupe, plan. Signé et daté par E. Bidard, architecte, et H. Vasseur, propriétaire, le 24 avril 1923.

- Propriété de Monsieur Vasseur-Derly - Faubourg de Péronne à Bapaume : [maison] façade principale, façade postérieure, profil de la façade avant. Signé et daté par E. Bidard, architecte, et H. Vasseur, propriétaire, le 25 mars 1922.

- Propriété de Monsieur Vasseur-Derly - Faubourg de Péronne à Bapaume : [maison] plans du rez-de-chaussée et des caves. Signé et daté par E. Bidard, architecte, et H. Vasseur, propriétaire, le 25 mars 1922.

- Propriété de Monsieur Vasseur-Derly - Faubourg de Péronne à Bapaume : [maison] plan du premier étage, coupe. Signé et daté par E. Bidard, architecte, et H. Vasseur, propriétaire, le 25 mars 1922.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice sur les maisons ouvrières :

- Monsieur Vasseur-Derly - route de Péronne à Bapaume : façade sur la cour, façade sur la rue, coupe AB. Signé et daté par E. Bidard, l'architecte, H. Vasseur, le propriétaire, le président de la coopérative et l'entrepreneur, le 20 février 1924.

- Monsieur Vasseur-Derly - route de Péronne à Bapaume : plan du premier étage, du rez-de-chaussée et du sous-sol. Signé et daté par E. Bidard, l'architecte, H. Vasseur, le propriétaire, le président de la coopérative et l'entrepreneur, le 20 février 1924.

Dossier 164. Henri Vasseur-Derly. Habitation, maisons ouvrières, commerce et dépendances. Devis, marchés, métrés des travaux, conventions d'acompte, liquidation du compte de coopérateur, plans.

Annexes

-

Les matériaux de la reconstruction à Bapaume

-

L'habitat collectif à Bapaume à la Reconstruction

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Dossier d’ensemble

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.