Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- mobilier et objets religieux

- patrimoine de la Reconstruction

-

Volto-Jourdan DelphineVolto-Jourdan DelphineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

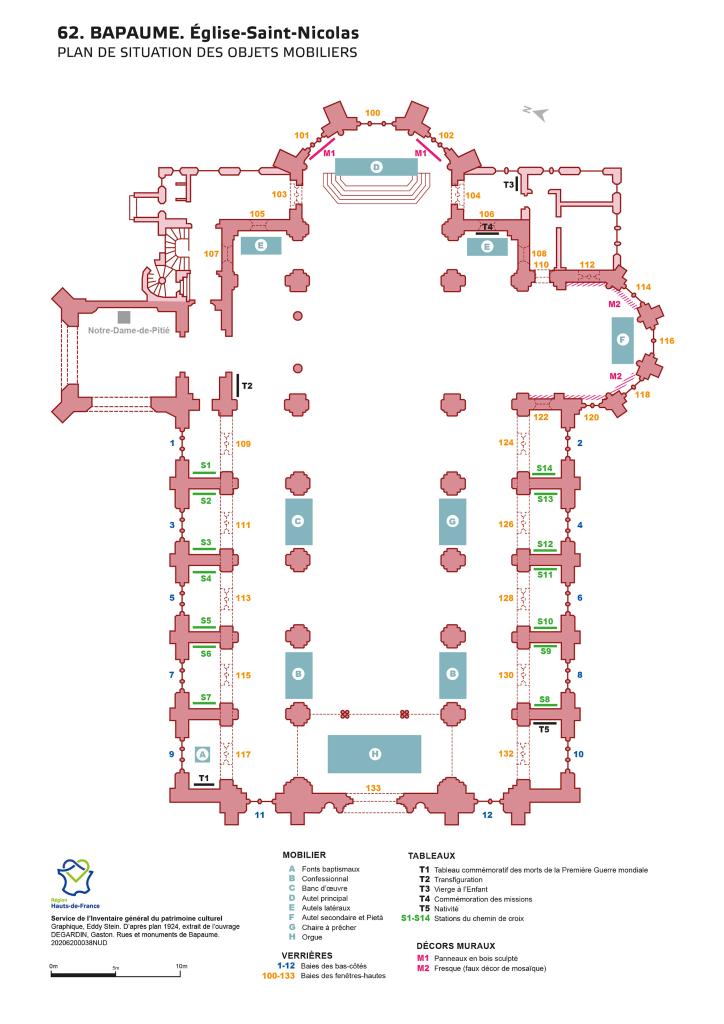

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Adresse

Église paroissiale Saint-Nicolas

,

rue de l'Église

-

Emplacement dans l'édifice

extrémités des bas-côtés gauche et droit

-

Dénominationsautel

Les autels avant la Première Guerre mondiale

L'inventaire des biens de l'église dressé par Bidard pour calculer le montant des dommages de guerre, lequel s'appuie sur un inventaire réalisé en 1906, donne une idée de ce à quoi devaient ressembler ces autels. Tous les deux sont posés sur une seule marche. Celui de droite est consacré au Sacré Cœur. Il est en chêne "peint en blanc avec filets dorés. Tabernacle en bois, retable très ouvragé. [...] Dans la chapelle Saint Joseph, autel semblable à celui de la chapelle du Sacré Cœur". Dégardin (1945) précise que l'autel du Sacré Cœur était surmonté d'une grande statue du Sacré Cœur, décoré de deux reliquaires en cuivre massif à trois clochetons, de deux bustes de Saint Crépin et Saint Marcou, d'une statue de Notre-Dame de Lourdes, et d'un tableau en forme de médaillon représentant le martyre de Saint André. Une statue de Saint Joseph surmontait le tabernacle de l'autel qui lui était consacré.

Les autels reconstruits

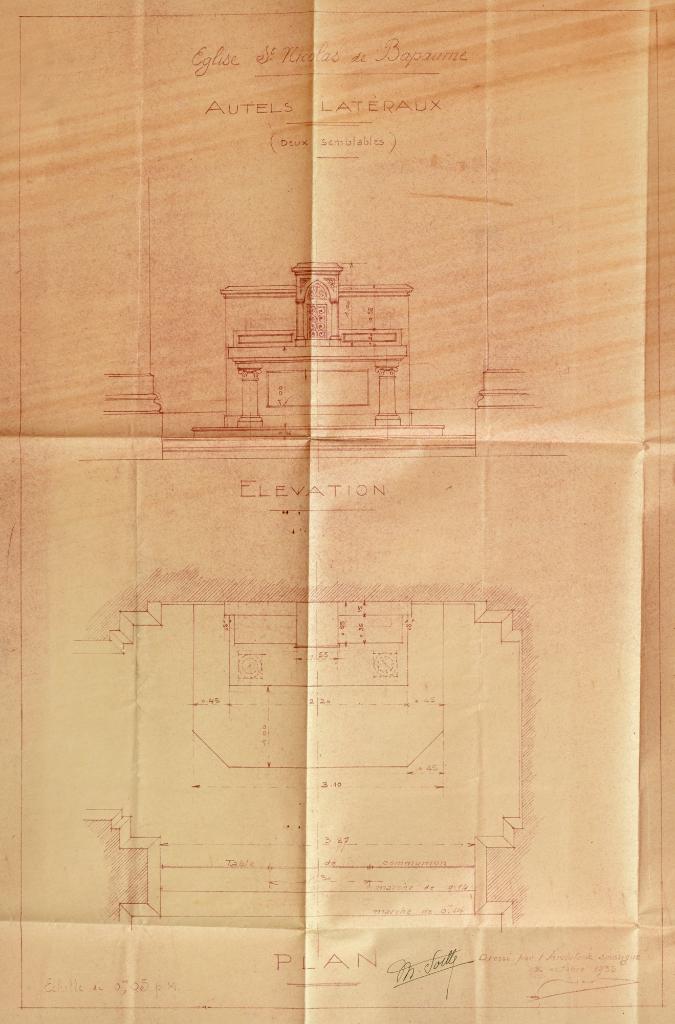

Le plan des autels secondaires, de nouveau strictement identiques, est dessiné par Eugène Bidard en octobre 1933. Le budget prévisionnel et le choix du marbrier, Marcel Soille, sont validés le 17 novembre 1933 par le Conseil municipal. Le traité entre Marcel Soille et la coopérative de reconstruction des églises dévastées du Pas-de-Calais est signé le 20 décembre 1933. Les travaux devront être exécutés en trois mois après ordre de commencer pour un budget de 18 700 francs. Le devis descriptif des travaux est établi en janvier 1934 et la réception des travaux a lieu le 5 avril 1934.

Le devis descriptif reste assez vague quant à ce qui est attendu : la marche et le "dallage du palier" sur lesquels l'autel doit être installé sont construits sur maçonnerie "de briques cuites au four continu" et recouverts de marbre de Lunel, l'autel doit être en "pierre d'Euville [calcaire de Meuse] ou similaire", et la porte du tabernacle en bronze.

Les dessins fournis par l'architecte pour accompagner le devis descriptif (AD Pas-de-Calais, 2O609/4) montrent un autel très simple ne comprenant qu'une table soutenue par deux colonnes corinthiennes et un tabernacle encadré par deux colonnettes soutenant un arc en ogive, légèrement plus haut que le retable. Les deux tables encadrant le tabernacle et celle du coffre sous la table sont laissées nues. Seul le tabernacle porte un décor.

Dégardin (1945) nous apprend que les deux autels sont consacrés, comme avant-guerre, à Saint Joseph (à gauche) et au Sacré Cœur (à droite).

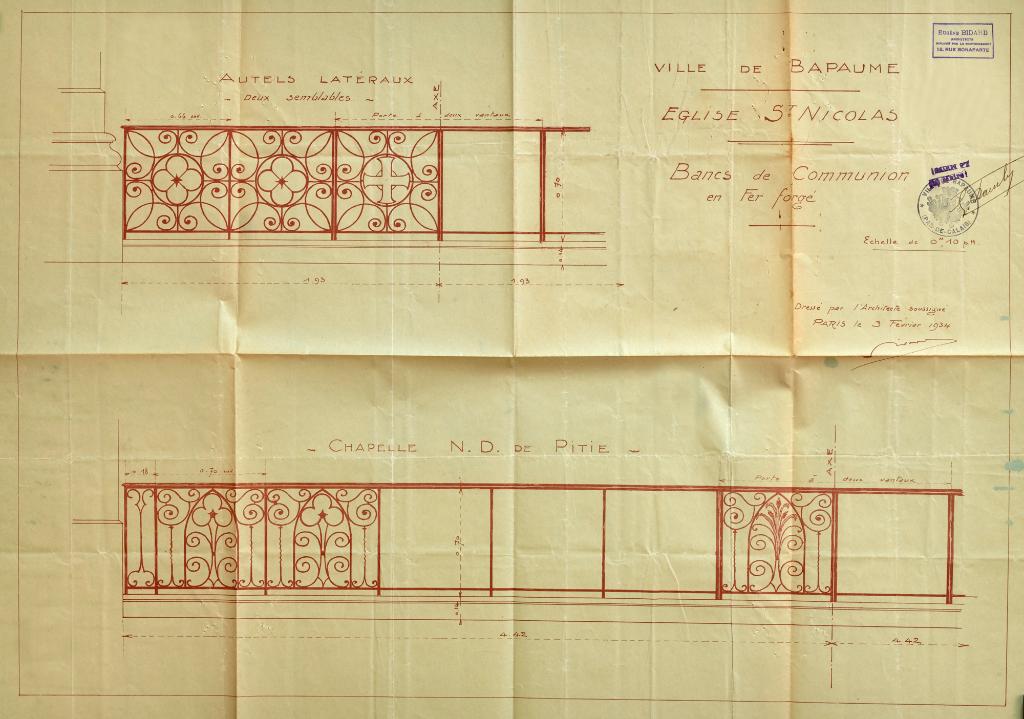

Les bancs de communion

Les deux autels sont clôturés par un banc de communion. Cette grille basse surmontée d'une main-courante sépare l'autel de la nef sert d'appui aux fidèles lorsqu'ils s'agenouillent pour recevoir la communion par la bouche. Les bancs de communion des autels latéraux sont réalisés d'après un dessin de Bidard établi dès février 1934 (AD Pas-de-Calais, 10R21/52). Ils associent volutes, quadrilobes et une croix sur chaque vantail.

L'appel d'offre, qui concerne également le banc de communion de l'autel de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié, est attribué en juillet 1934 au serrurier d'art Jean Merlot, choisi parmi trois candidats, pour un montant de 5 350 francs (2 400 pour les deux bancs des autels latéraux et 2 950 francs pour celui de la chapelle). Les grilles sont posées en juin 1934. Le marché qui ne figurait pas dans le dossier initial est rédigé après-coup en septembre pour rétablir la conformité administrative du projet et permettre le paiement de l'artisan. Le marché est validé le 3 novembre 1934... le même jour qu'est établi le procès verbal de réception définitive ! Le devis déposé dans le cadre de l'appel d'offre par l'entreprise Bouchez (qui a par ailleurs réalisé le maitre-autel) permet d'en savoir un peu plus sur ces bancs de communion construits "comme le précédent" (c'est à dire celui de la chapelle) en "fer carré pour le bâti et fers de remplissage" de diamètres différents, avec une porte centrale à deux vantaux et main courante en cuivre massif poli pour une hauteur de 70 cm. Seule la longueur change puisqu'elle ne fait que 3,86 m.

L'utilisation du banc de communion a été supprimé après les réformes de Vatican II (1963-65) qui permet de recevoir la communion debout et sur la main. Ceux des autels latéraux, ainsi que celui de l'autel secondaire dans la chapelle Notre-Dame-de-Piété, sont cependant restés en place et sont toujours visibles aujourd'hui.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1934, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

Soille Marcelmarbrier attribution par sourceSoille MarcelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Le site wikipasdeCalais (consulté le 21 janvier 2021) indique que le bureau de l'association franco belge d'Arras en 1955 comptait un Marcel Soille, entrepreneur, né en janvier 1902 à Anvers (AD Pas-de-Calais, dossiers d'associations étrangères dissoutes, 1 W 52285).

Actif entre les deux guerres.

La facture pour les autels secondaires de l'église de Bapaume indique : "Pierres blanches - Marcel Soille - 20 bis route de Bucquoy - Arras".

Un Marcel Soille apparait dans les clients du cabinet d'architecte Jacques Renard, à la même adresse, entre 1939 et 1959 (AD Pas de Calais, fonds Renard, 56 J 1bis).

-

Auteur :

Merlot Jeanferronnier attribution par sourceMerlot JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Actif pendant l'entre deux-guerre.

La facture de 1934 pour les bancs de communion de l'église Saint-Nicolas de Bapaume indique :

"Établissements Jean Merlot - Constructions mécaniques - chauffage - articles sanitaires. Arras, 6 place du Théâtre"

-

Auteur :

La comparaison entre le devis descriptif et les dessins de l'architecte d'une part et les autels effectivement réalisés d'autre part, montre que ces derniers ont été élevés conformément au projet. Il n'est donc pas utile de revenir sur la description de la structure des autels (table soutenue par deux colonnes corinthiennes, tabernacle encadré par deux colonnettes soutenant un arc en ogive, légèrement plus haut que le retable).

Les décors sont ceux décrits par Dégardin. Les deux panneaux encadrant le tabernacle et celui du coffre sous la table sont laissées nus. Seul le tabernacle porte un décor. A gauche, la porte en cuivre martelé porte un lys qui symbolise la pureté de la Vierge et à droite, la porte porte le Sacré-Cœur de Jésus, symbole de l’amour divin (Jésus a donné son cœur/sa vie pour les hommes). Pour les deux autels l'ogive est occupée par calice surmonté d'une hostie au milieu de pampres de vigne et les écoinçons sont décorés de fleurs stylisées.

Les deux autels sont surmontés à gauche par une statue de Saint Joseph portant son fils sur le bras et à droite par un Christ roi qui ressemble au Corcovado de Rio de Janeiro.

-

Catégoriessculpture

-

Structures

-

Matériaux

- marbre uni

- marbre veiné

- bronze

-

Mesures

- h : 220 cm (hauteur totale)

- L : 220 cm (table)

- la : 90 cm (table)

- h : 100 cm (table)

- h : 100 cm (tabernacle)

- la : 55 cm (tabernacle)

- pr : 32 cm (tabernacle)

-

Précision dimensions

La hauteur totale se décompose en : 20 cm pour la marche, 100 cm pour le coffre et la table d'autel, 100 cm pour le tabernacle. La largeur de la dalle sur laquelle est installé l'autel est de 310 cm et sa profondeur de 220 cm. Les deux autels ont des dimensions strictement identiques.

-

Iconographies

- Coeur Sacré de Jésus

- calice

- lys

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série R, 10R21 : Coopérative de reconstruction des églises dévastées du diocèse d'Arras. 10R21/53 : Bapaume - dossier de reconstruction de l'église : travaux de déblaiement, dossiers de travaux et de fournitures, correspondance.

Bapaume - reconstruction de l'église : travaux de déblaiement, dossiers de travaux et de fournitures, correspondance. -

Série O : administration et comptabilité communale - 2O : administration communale. 2O609/4 : Bapaume - édification des autels latéraux de l'église : projets, délibérations, devis, marchés, factures, procès verbal de réception de travaux, plans et dessins.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Autels latéraux (deux semblables) : élévation ; plan. Daté et signé Eugène Bidard (architecte), Soille (entrepreneur), 12 octobre 1933.

(Ce document figuré figure également dans le dossier de dommages de guerre de l'église : 10R21/52).

Projet, délibérations, devis, factures, procès verbal de réceptionde travaux, plans et dessins. -

AD Pas-de-Calais. Série R : Reconstruction. 10R21 : Coopérative de reconstruction des églises dévastées du diocèse d'Arras. 10R21/52 : dossier de dommages de guerre de l'église Saint-Nicolas de Bapaume : dommages de guerre (copie de l'inventaire des biens de l'église de 1906, demande d'indemnité, PV de non conciliation), dossiers de travaux et de fournitures.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Église paroissiale Saint-Nicolas de Bapaume :

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Plan sans titre [église avant-guerre]. Ni daté ni signé.

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Façade côté nord (bleu) [église avant-guerre]. Ni daté ni signé.

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Façade côté ouest (bleu) [église avant-guerre]. Ni daté ni signé.

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Coupe transversale (bleu) [église avant-guerre]. Ni daté ni signé.

- Société coopérative de reconstruction des églises du diocèse d'Arras - Saint-Nicolas de Bapaume - Fondations. Signé et daté, Bidard, 12 novembre 1924.

- Société coopérative de reconstruction des églises du diocèse d'Arras - Saint-Nicolas de Bapaume - Gros œuvre façades latérales des petites chapelles. Signé et daté, Bidard, 9 novembre 1925.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice autels latéraux de l'église Saint-Nicolas :

- Ville de Bapaume, église Saint-Nicolas - bancs de communion en fer forgé : autels latéraux (deux semblables), chapelle N.D de Pitié. Signé et daté Eugène Bidard, le 3 février 1934.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice chapelle Notre-Dame de Pitié de l'église Saint-Nicolas :

- Ville de Bapaume, église Saint-Nicolas - bancs de communion en fer forgé : autels latéraux (deux semblables), chapelle N.D de Pitié. Signé et daté Eugène Bidard, le 3 février 1934.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Maître-autel de l'église Saint-Nicolas :

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Maître-autel : élévation, plan. Daté et signé, Eugène Bidard, 20 mars 1933.

Dommages de guerre (copie de l'inventaire des biens de l'église de 1906, demande d'indemnité, PV de non conciliation), dossiers de travaux et de fournitures.

Bibliographie

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 90 ; p. 110

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, région Hauts-de-France jusqu'en 2022.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.