Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

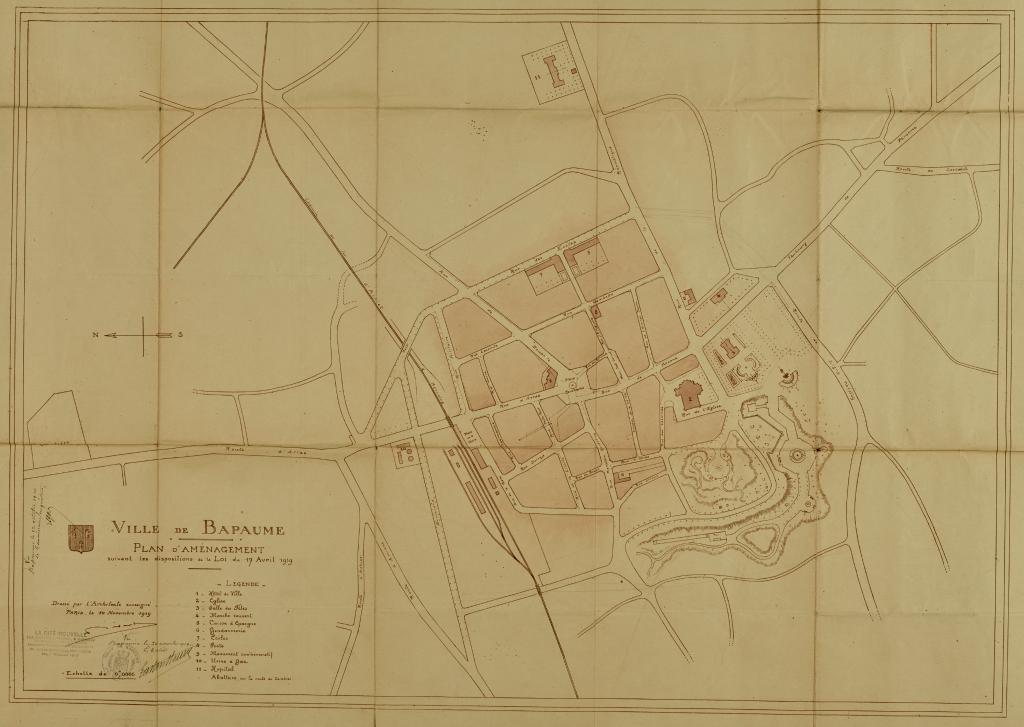

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Cadastre

2017

000 AE 01

49

-

VocablesSaint-Nicolas

La reconstruction de l'église, confiée à l'architecte communal Eugène Bidard, commence en 1924 et s'achève en 1931, sur l'emplacement du précédent édifice. L'église n’a ainsi jamais été installée à proximité de l’hôtel de ville.

L'église est totalement détruite pendant la guerre. La destruction du clocher dès 1916, c'est à dire dès que le front se rapproche de Bapaume, n'est pas un acte de vandalisme mais une nécessité militaire car les clochers servent non seulement de point de mire pour ajuster les tirs d’obus mais également de postes d’observation et d’embuscade. La destruction des clochers est donc systématique dans la zone de front. La destruction de l'église elle-même, bien qu'elle ne réponde pas à une nécessité militaire, n'est cependant pas une exception : sur les 70 communes que compte le canton de Bapaume, 22 églises sont détruites, soit 1/3 des églises du canton… qui toutes jouxtent la zone de front ! A titre de comparaison, 243 des 950 églises du diocèse d’Arras ont été détruites.

Bapaume appartient à la « dernière vague » de reconstruction des églises : 25 églises étaient reconstruites en décembre 1924, 87 ont été achevées entre 1925 et 1927, 65 entre 1928 et 1930, et enfin 57 (dont 13 pour le canton de Bapaume) entre 1931 et 1934. Cette date marque la fin des reconstructions d’églises dans le diocèse d’Arras. Les délais de reconstruction de l'église sont conformes au délai moyen constaté dans tout le diocèse.

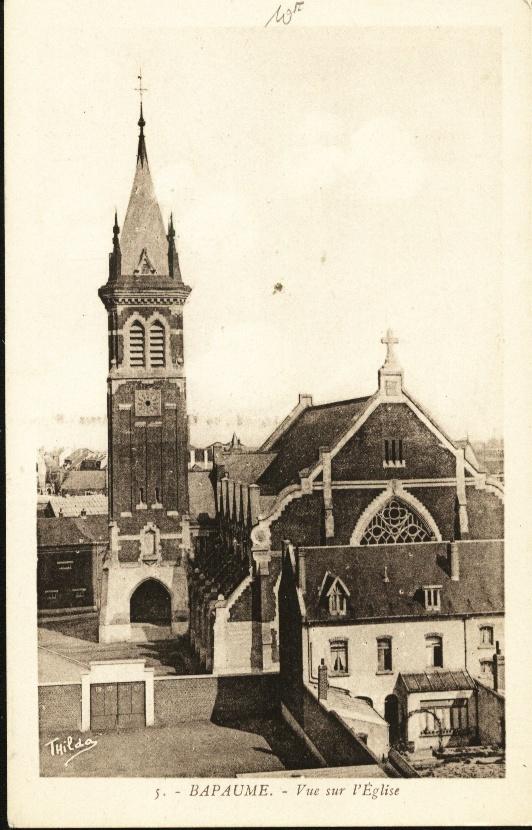

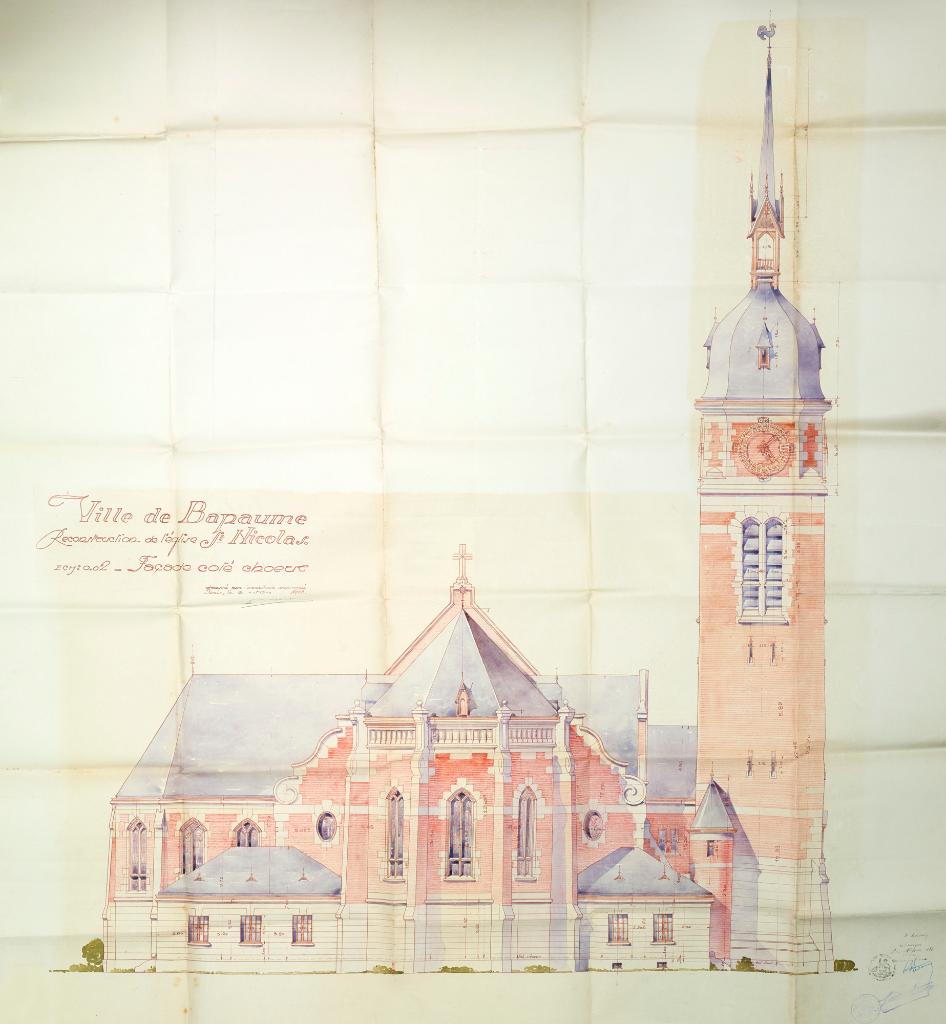

Bien que rebâtie pour partie sur les fondations de l'ancien édifice, l'église reconstruite n'est pas une reconstitution de la précédente. En effet, la procédure de classement Monuments Historiques engagée à la veille de la guerre n'ayant pas abouti, il n'y avait donc pas d'obligation de reconstruire à l'identique. La façade mêle ainsi éléments gothiques (baies en arcs brisés, remplage avec lancettes, rythme ternaire de la façade correspondant à la répartition intérieure de l'église, grand tympan ajouré au-dessus du portail d'entrée…) et éléments baroques flamands (rampants à volutes et étages du fronton de la façade et de celui marquant la rupture entre le chœur et l'abside). L'organisation de la façade en niveaux de plus en plus étroits, l'achèvement par une partie arrondie et les volutes des rampants rappellent fortement les églises Jésuites.

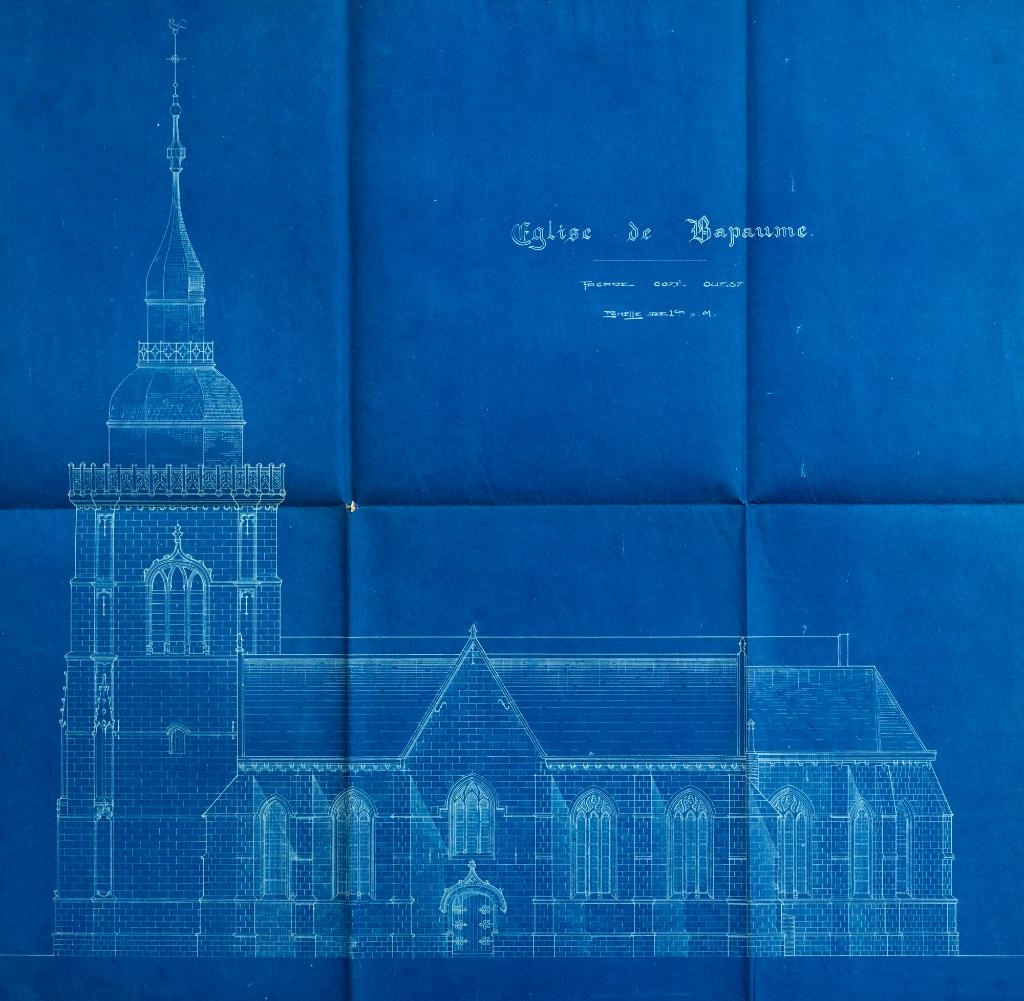

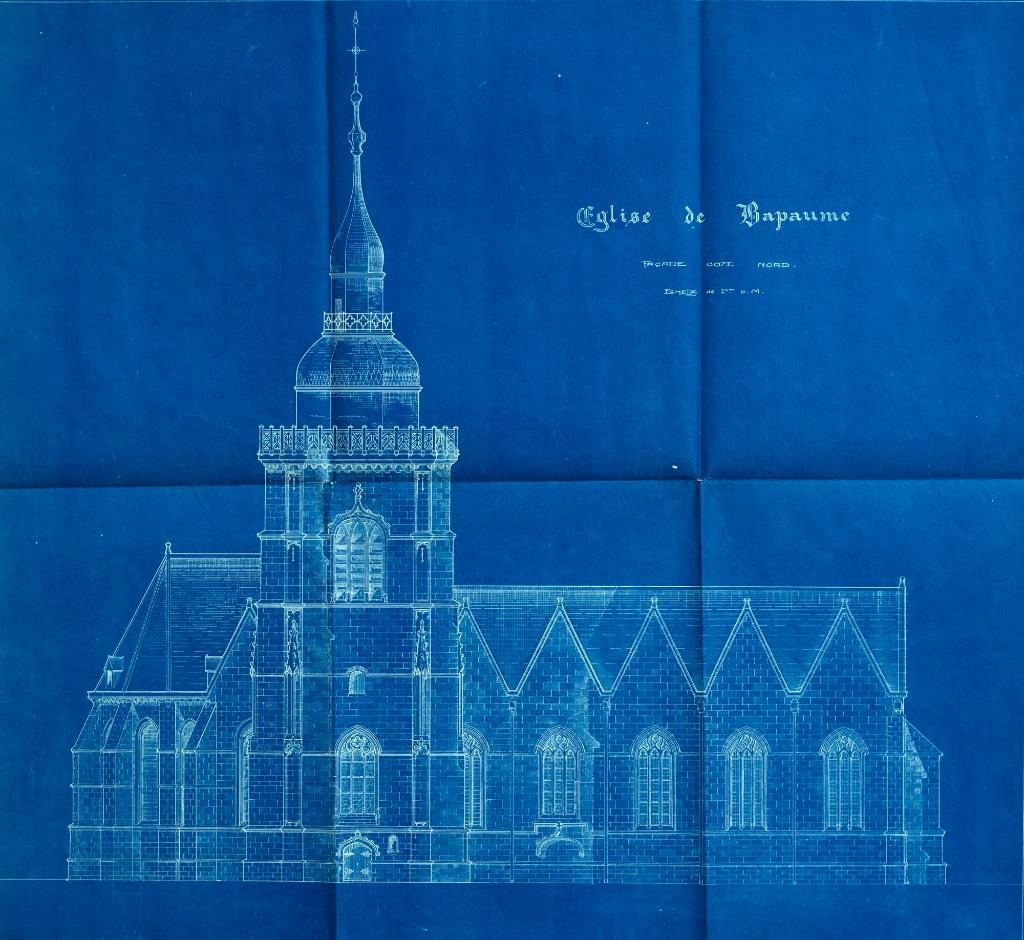

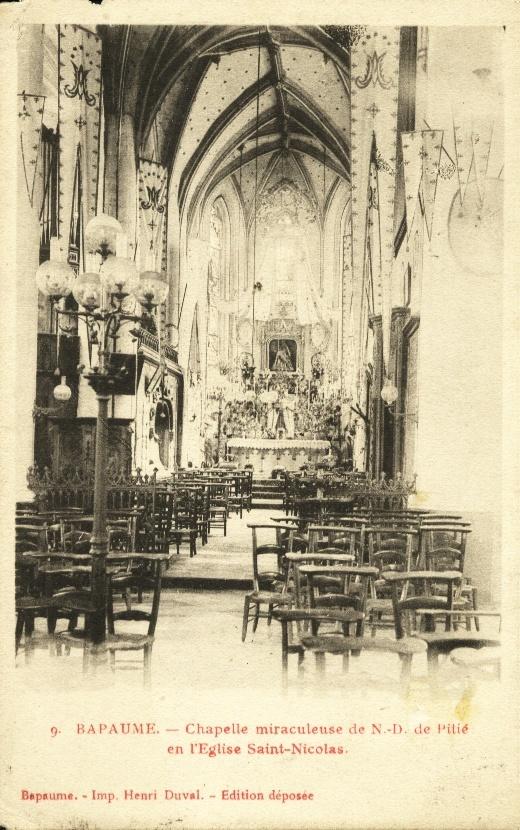

Quelques différences avec l'église précédente sont à noter : le clocher a désormais une couverture pyramidale et non une coupole, la chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Pitié occupe désormais le bras du transept et n'est plus une chapelle doublant ce bras, mais surtout, les chapelles latérales n'ont qu'un seul niveau alors qu'elles en avaient deux, d'une hauteur identique à celle de la nef dans l'église gothique. Cela modifie fortement l'aspect de la façade qui réunit désormais dans un seul mur pignon la nef et les bas-côtés. L'église précédente présentait un mur pignon percé en son centre d'un portail en plein cintre surmonté d'un gâble et d'une baie en ogive avec des remplages en lancettes et mouchettes, qui était encadré de deux ailes plus basses couvertes d'une toiture à longs pans percées uniquement de grandes baies ogivales. Il faut enfin remarquer que, bien que présentant une apparence tout à fait classique, les fondations et la voûte de l'église sont en béton, matériaux modernes de la Reconstruction.

Bidard a également reconstruit les églises de Ligny-Tilloy, Beaulencourt et Villers-au-Flos. Ce sont de petites églises adaptées à la taille des villages où elles sont édifiées. On y retrouve cependant quelques traits communs avec celle de Bapaume : utilisation importante de la brique en maçonnerie et éléments de support en pierre (en particulier pour les rampants du fronton). Mais l'église Saint-Nicolas est la seule à présenter un clocher hors-oeuvre, un fronton à volutes débordant ou encore un tympan ajouré. Elle se démarque donc dans la production architecturale religieuse de Bidard.

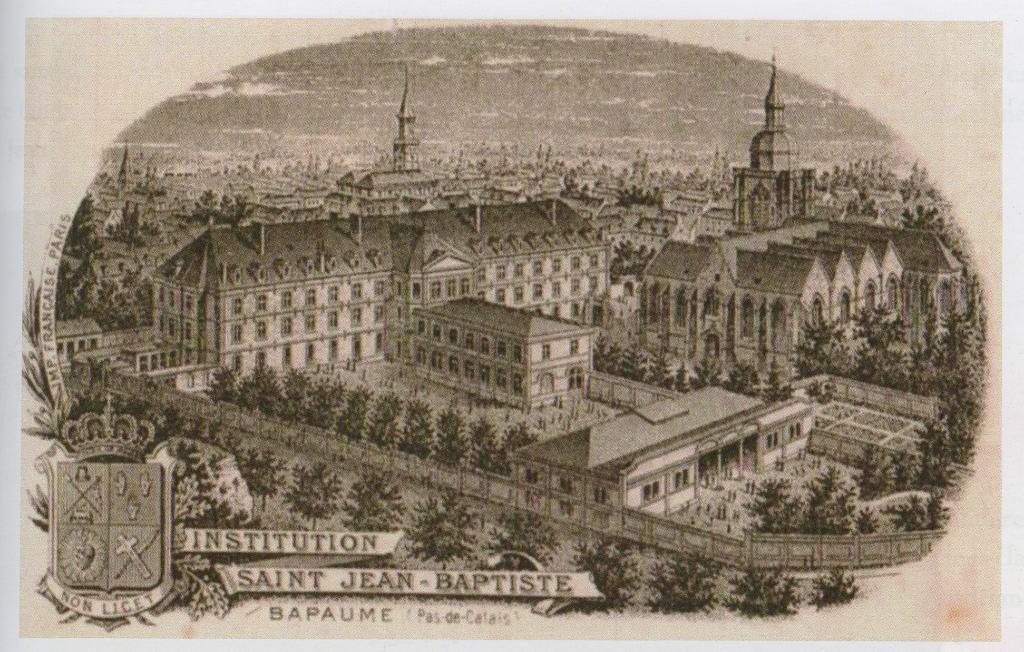

On trouve également, autour de l'église, un orphelinat tenu par les sœurs des Servantes de Marie, le presbytère, la salle paroissiale (ancienne église provisoire) et le collège Saint-Jean-Baptiste. A partir de la Reconstruction, ces bâtiments constituent le seul ensemble religieux de la ville, les autres églises, chapelles et petites maisons religieuses (écoles ou hospices) n'ayant pas été reconstruites.

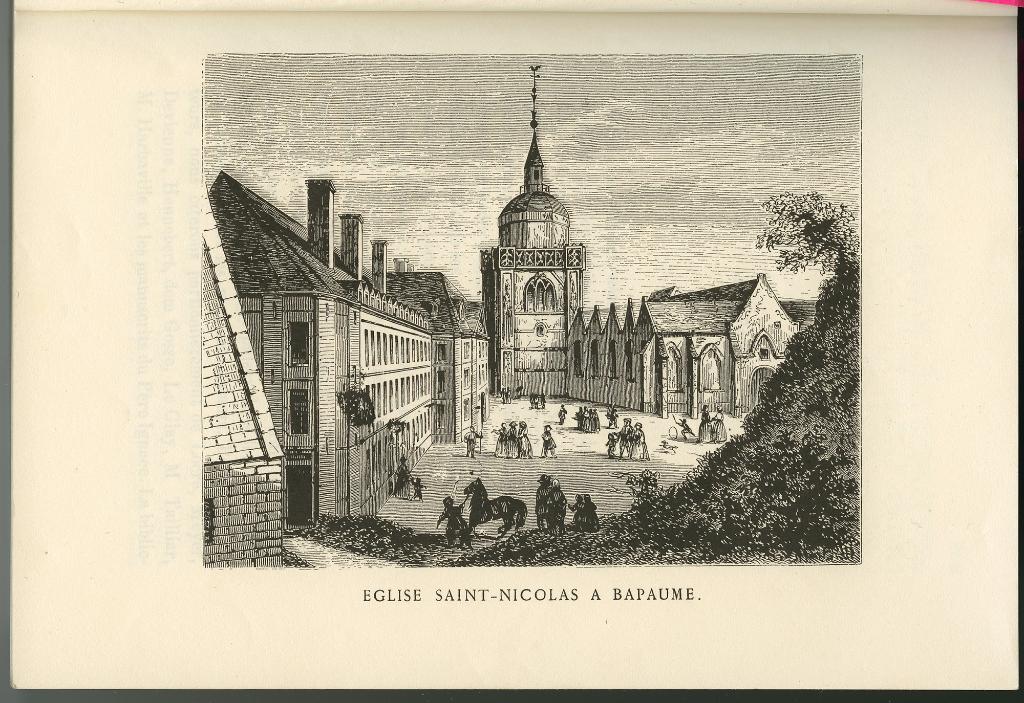

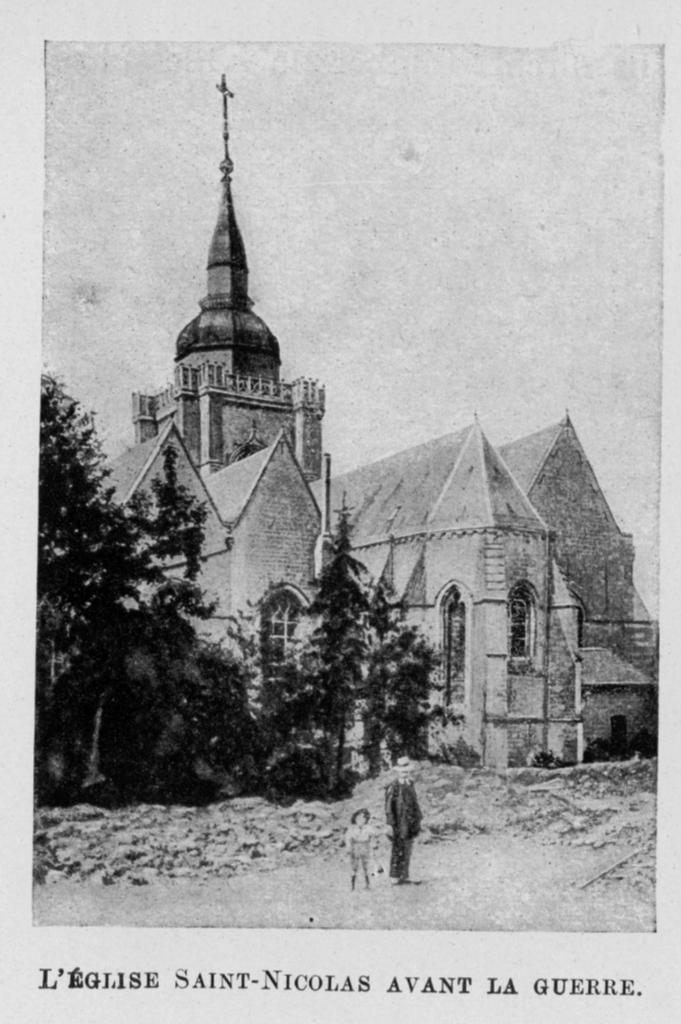

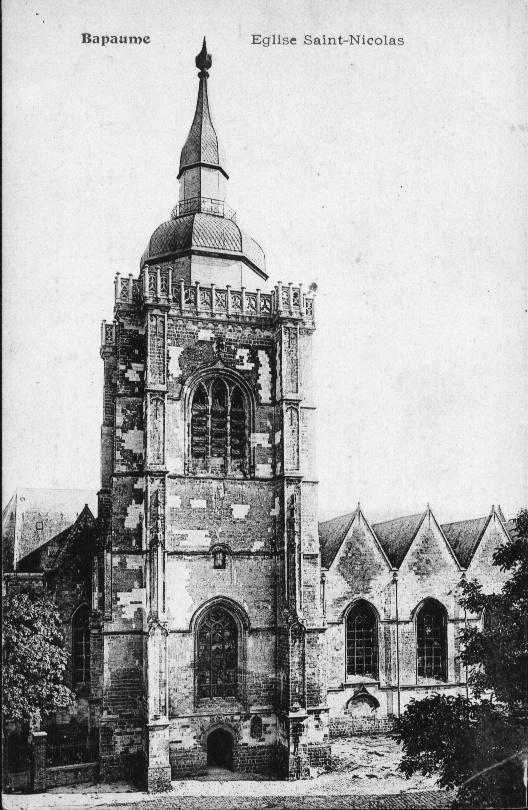

L'église avant la Première Guerre mondiale

La fondation de l'église Saint-Nicolas remonte au 11e siècle. Elle est construite au pied du château-fort, à peu près à l'époque de la reconstruction en pierre de ce dernier. Elle est englobée dans l'enceinte construite au 14e siècle pour relier le château et la ville, et se trouve désormais accolée aux remparts. Une première reconstruction a lieu en 1410 après que l'église se soit effondrée. En 1543, à la demande de Charles Quint, dont l'objectif est de faciliter la défense de la ville pendant le siège des Français, toutes les parties de l'église à proximité immédiate des remparts sont détruites. Seuls le chœur, le transept sud et la chapelle Notre-Dame-de-Piété sont préservés. La reconstruction, sur les mêmes fondations, est réalisée entre 1546 et 1585 par Jean Vignon, maître-maçon à Pécquencourt (près de Douai), et ses successeurs : d'abord la nef, puis le transept nord, les chapelles (nord puis sud), et enfin la tour et le clocher. Les voûtes ne sont achevées qu'en 1622. Lors de cette longue campagne de travaux, l'édifice est couvert d'ardoise. Consacrée en 1615, elle devient, en 1659, la seule église paroissiale de la ville car l’église Notre-Dame (située sur l'actuelle place de la gare) a été détruite lors d'une nouvelle campagne d’extension des fortifications.

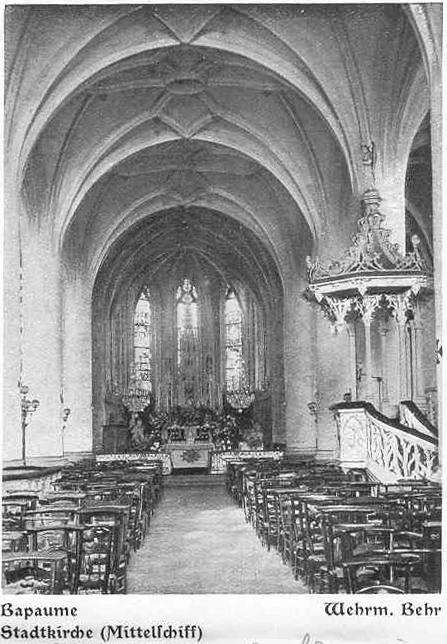

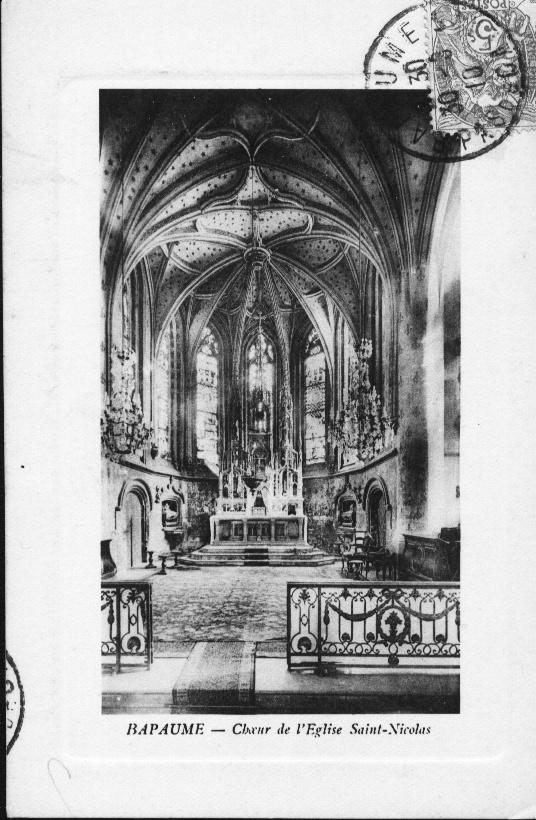

A la veille du premier conflit mondial, une procédure de classement aux Monuments historiques est en cours, suite à l'avis favorable rendu par la commission départementale en octobre 1912. L'église, qui n'a pas été modifiée depuis le 17e siècle, offre en effet un très bel exemple de voûtes gothique flamboyant. Celles-ci, qui au début du 20e siècle justifient la protection Monument Historique n'ont pas, si l'on en croit le témoignage en 1867 de l'abbé Bédu, toujours séduit les bapalmois : "Cet édifice offre toutes les caractéristiques de la décadence du style ogival de la seconde période du 16e siècle : les nervures sans nombre qui encombrent la voûte et s’y croisent en tous sens comme des branches d’arbre ou les mailles d’un réseau ; l’amour du contourné en mille façons diverses ; l’emploi des porte-à-faux, des culs de lampe et des clefs pendantes." La guerre ayant interrompu la procédure de protection, l'église n'était donc pas classée au moment de sa destruction.

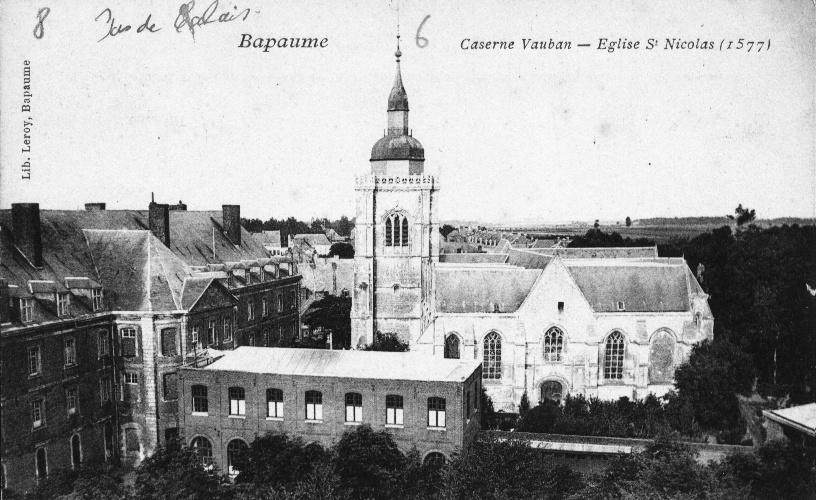

L'aspect de l'église avant la Première Guerre mondiale

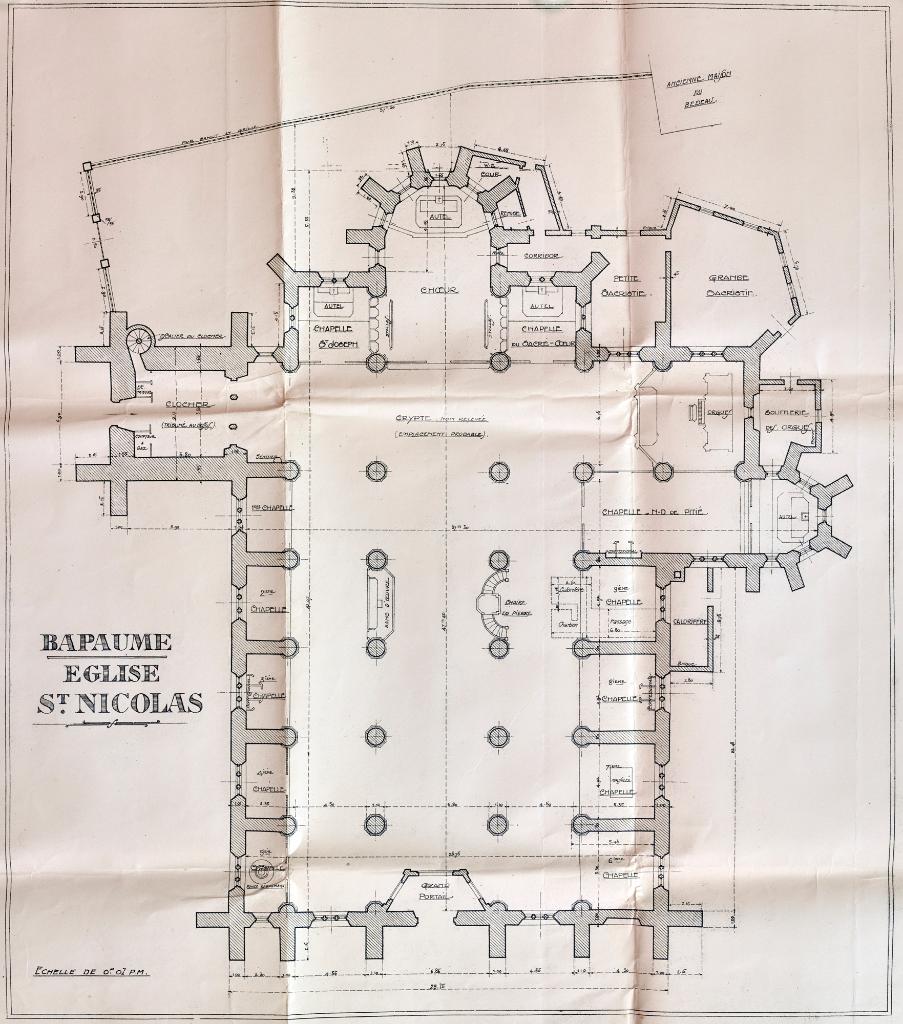

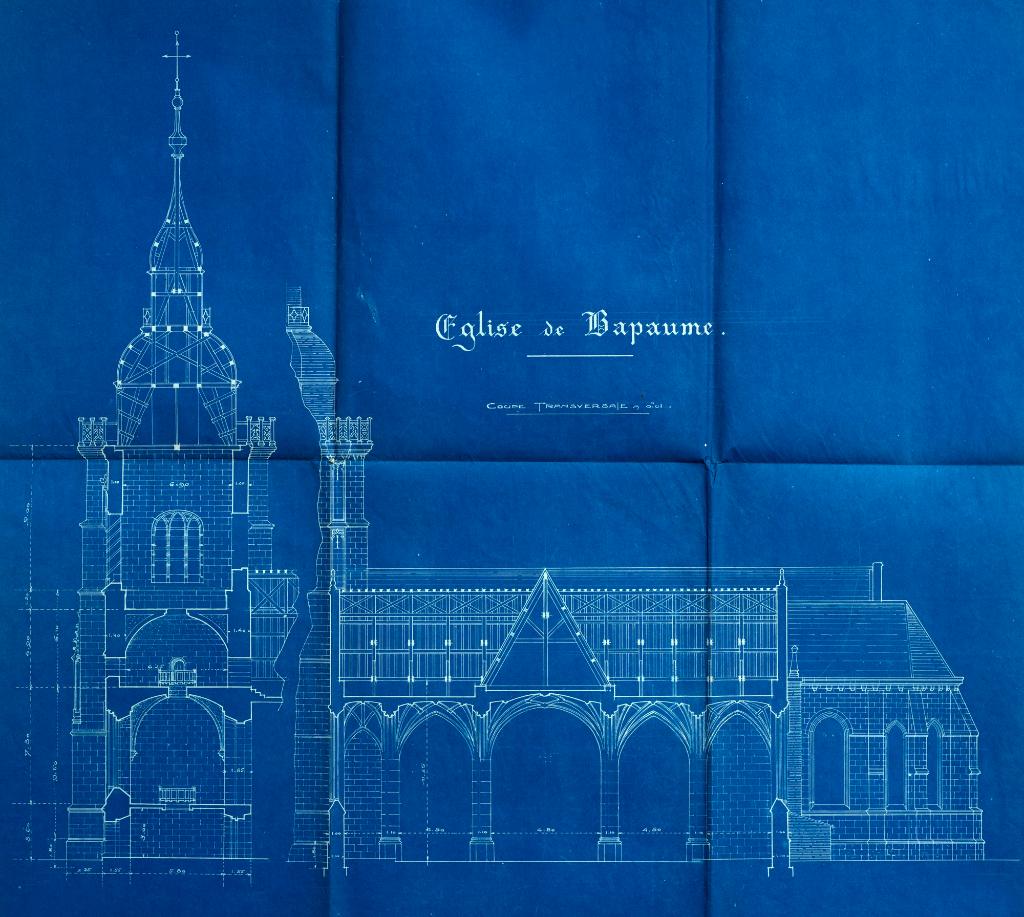

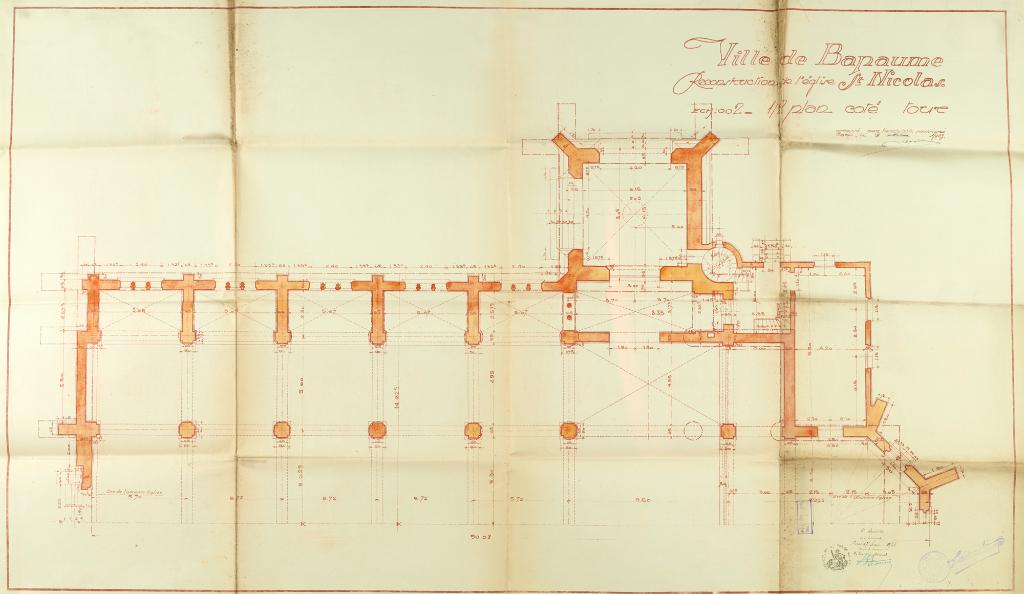

Quelques cartes postales d'avant guerre, ainsi qu'un relevé effectué par l'architecte des Monuments Historiques Pierre Paquet (AD Pas de Calais, 2804W168) gardent la mémoire de cette église et de ses voûtes. Construite sur un plan en croix latine à trois nefs donnant sur un chœur avec abside et bas-cotés (de tailles différentes au nord et au sud), l'église est complétée par neuf chapelles latérales. Le transept sud est longé sur le côté ouest par une chapelle dédiée à la vierge qui possède son propre chœur. Le transept nord s'achève par un clocher hors-oeuvre, grosse tour carrée de 32 mètres de côté et 34 mètres de haut. Les dimensions de l'édifice sont d'environ 50 mètres de longueur et 32 mètres de largeur maximale. Les trois nefs ont une hauteur de 10 mètres. Le plan de Paquet permet également de voir la diversité et la complexité des voûtes couvrant les différentes parties de l'édifice. La nef centrale est couverte par une toiture à longs pans, de même que les transepts. Une seule couverture, également à longs pans, réunit chaque chapelle latérale et la travée de nef latérale correspondante. Tous les murs de façade qui ferment les travées et la nef centrale se terminent par un fronton triangulaire débordant. Celui des chapelles latérales est percé d’une fenêtre en plein cintre.

Le devis descriptif des dommages de guerre, réalisé par Bidard vers 1920 en vue d'établir le montant des dommages à demander, apporte des précisions sur les matériaux de construction de l'église détruite. Toute la maçonnerie était en pierre du pays, la partie moyenne des murs épais étant faite de moellons et les parements en belle pierre taillée. Le clocher était en pierre de taille avec un soubassement avec revêtement en grès. Les arcs de la voute étaient appareillés en pierre dure, de même que les voutains. Les piliers étaient "en pierre taillée en forme de secteurs". La charpente était en chêne "avec forts équarrissages" et la couverture en ardoises de Fumay. L'architecte prend un peu de temps pour décrire les voûtes avant leur destruction et dire toute son admiration pour leurs constructeurs : "Les nervures comprenaient pour chaque voûte deux arcs diagonaux en ogive se croisant à la clef de voûte, arcs doubleaux entre les piliers et arcs formerets contre les murs, d'autres nervures très nombreuses (liernes et tiercerons) partageant l'ensemble en triangles [...]. Chaque voûte forme un ensemble étoilé et les nervures viennent retomber en s'y noyant dans le fût des piliers. Ces voûtes étaient remarquables par la quantité de leurs nervures, par leur élégance et la patience dont ont fait preuve les artisans du Moyen-Age, car ces voûtes commencées en 1570 n'ont été achevées qu'en 1622."

L'état de l'église à la fin de la Première Guerre mondiale

L'église est totalement détruite pendant la Première Guerre mondiale. La date exacte est inconnue car, lors de l'évacuation des derniers civils en septembre 2016, l'église est encore debout (Dégardin, 1945). Le rapprochement du front, l'intensification des bombardements à partir de 1917, les occupations successives par des troupes des deux camps qui durent jusqu'à la fin du conflit ont cependant raison du bâtiment. A la fin de la guerre, il n'en reste qu'un amas de ruines, visibles sur quelques cartes postales anciennes. Le témoignage de l’abbé Ledoux, premier curé de Bapaume à revenir en juillet 1919, est édifiant : "De l’antique église, il ne reste rien. Deux immenses cratères marquent l’emplacement du chœur et de la grande nef. Il est impossible de retrouver une partie quelconque du mobilier de l’église […]. L’herbe croit au milieu des décombres." (Journal La Semaine religieuse, février 1920).

Dans l'immédiat après-guerre une première église provisoire est installée rue Lecointe, à l’emplacement du pensionnat Saint-Pierre, dans une "baraque Adrian" qui sert aussi d’entrepôt à un magasin de meuble ! En 1920 commence la construction d’une église semi-provisoire, devenue la salle paroissiale Jeanne d’Arc.

La chronologie du projet de reconstruction

Le projet de reconstruction de l’église définitive, que l'on doit à Eugène Bidard, l'architecte de la commune, débute 1921. En octobre de cette année-là, la commune adhère à la coopérative de reconstruction des églises du Pas-de-Calais, appelée la Diocésaine, afin de bénéficier de facilités avec l'avance des dommages de guerre et des matériaux.

Les travaux commencent trois ans plus tard, en octobre 1924, sans attendre de savoir quelles seront exactement les sommes allouées par la commission cantonale au titre des dommages de guerre, lesquelles ne sont fixées qu'en octobre 1926. La commune bénéficie de 3,121 millions de francs pour la reconstruction de l'église, de 156 000 francs pour les honoraires de l’architecte, de 509 000 francs pour l'aménagement intérieur et de 150 000 francs pour le mobilier cultuel, soit un total pour la reconstruction de l'église d'un peu plus de 3,9 millions de francs.

Matériaux et chronologie de reconstruction

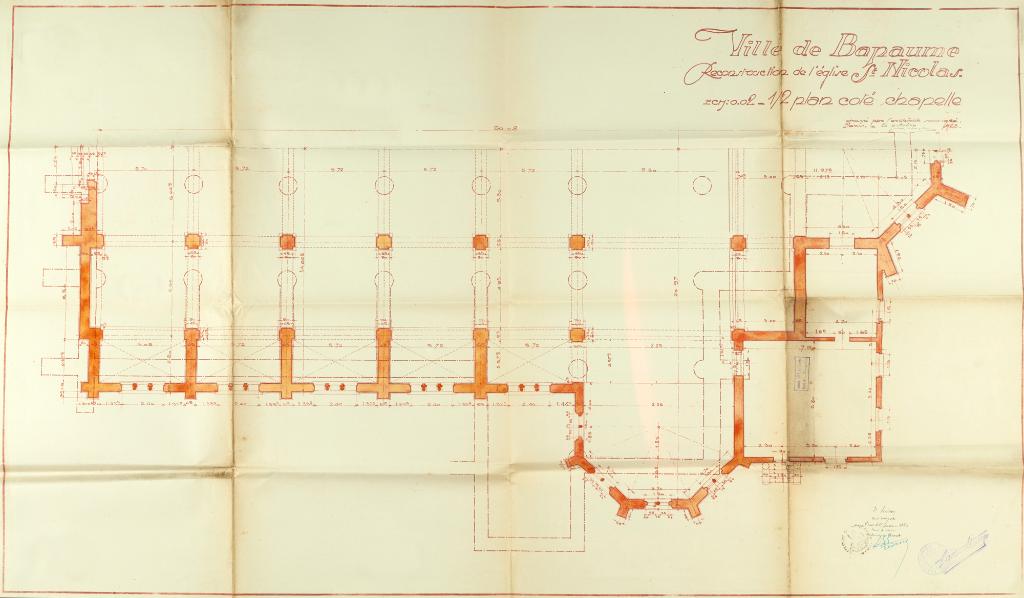

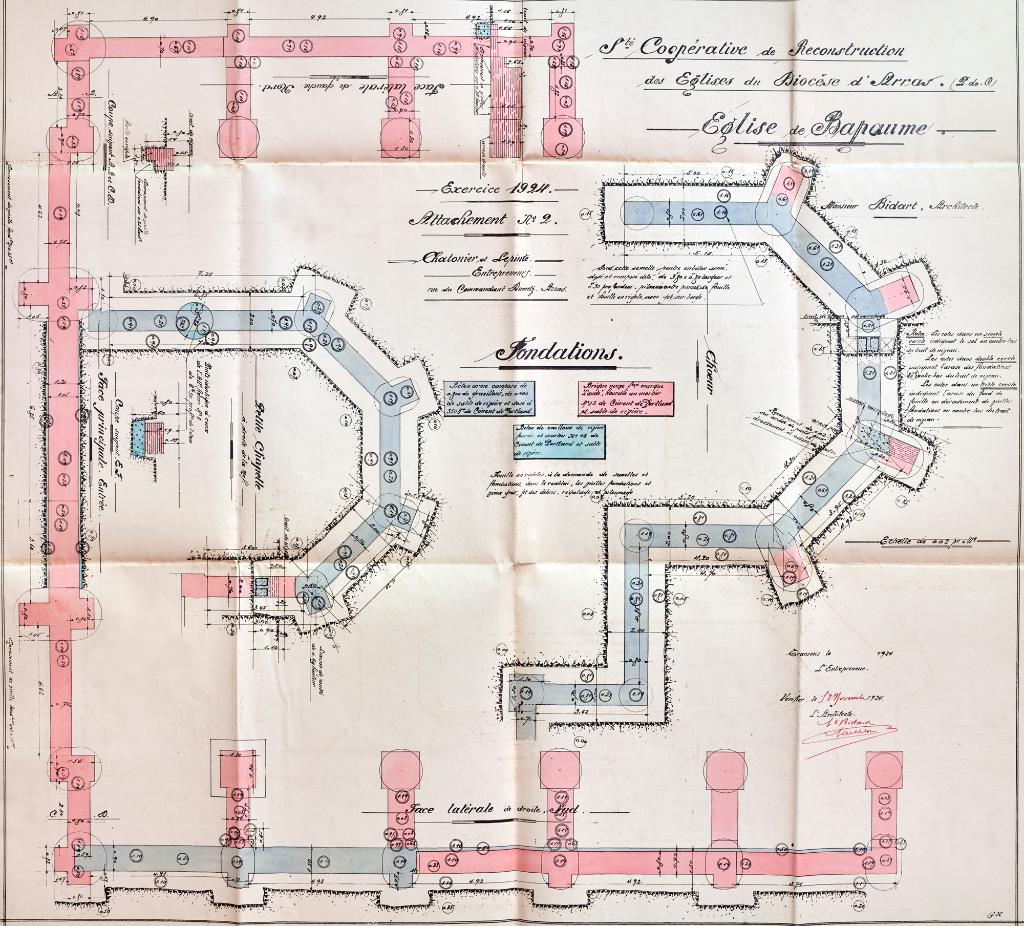

Les fondations de l'église s'appuient sur celles de la précédente église pour leur partie gauche mais la nef ayant été élargie, les fondations du côté droit sont des piles en béton. Elles sont achevées en 1925.

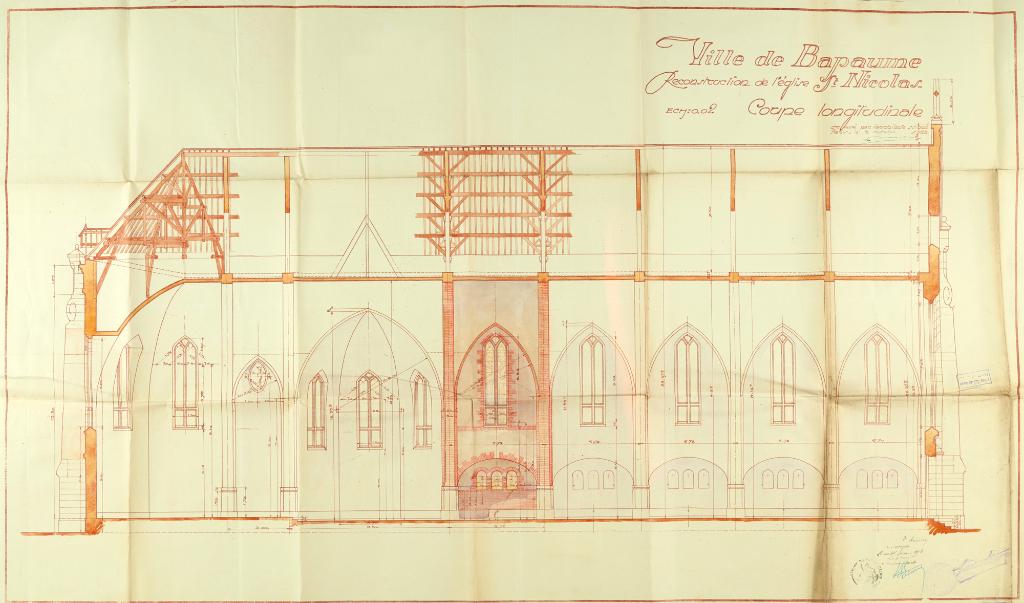

La nef et les chapelles latérales sont achevées l'année suivante et leurs voûtes surbaissées sont posées en 1927. Ces dernières sont en béton armé et, selon le témoignage de Dégardin qui a assisté aux travaux, "elles étaient moulées par tronçon sur le sol et posées au moyen d'une grue". Suite à la défection de l’entrepreneur, les travaux s'arrêtent pendant toute l'année 1928. Malgré tout, l’édifice et sa couverture, "en ardoise de Fumay posée au prix de 44 francs le mètre superficiel", sont achevés fin 1929.

La réception des travaux de gros œuvre de l'église a lieu le 23 novembre 1929. En revanche, celle des travaux de couverture, plomberie, vitrerie, peinture et serrurerie n'a lieu qu'en décembre 1931. Il faut attendre 1931 pour l'édification du clocher, retardée jusque-là faute de crédits disponibles.

-

Période(s)

- Principale : 11e siècle, 2e moitié 16e siècle , (détruit)

- Principale : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1921, daté par source

- 1931, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte, architecte communal attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

L'église est édifiée sur les ruines de l'église détruite, le long de la rue de l'église, à l'endroit où cette dernière s'élargit et forme un coude en suivant l'ancien tracé des remparts. Une petite esplanade le long du bas-côté sud tient lieu de place de l'église. La destruction de l'école primaire supérieure a laissé un grand espace libre sur le côté nord de l'édifice, occupé depuis 1934 par un jardin public appelé "le jardin des mères". La façade principale est située rue de l'église. Pas plus que l'église antérieure, qui venait buter sur le rempart, la nouvelle église n'a de parvis.

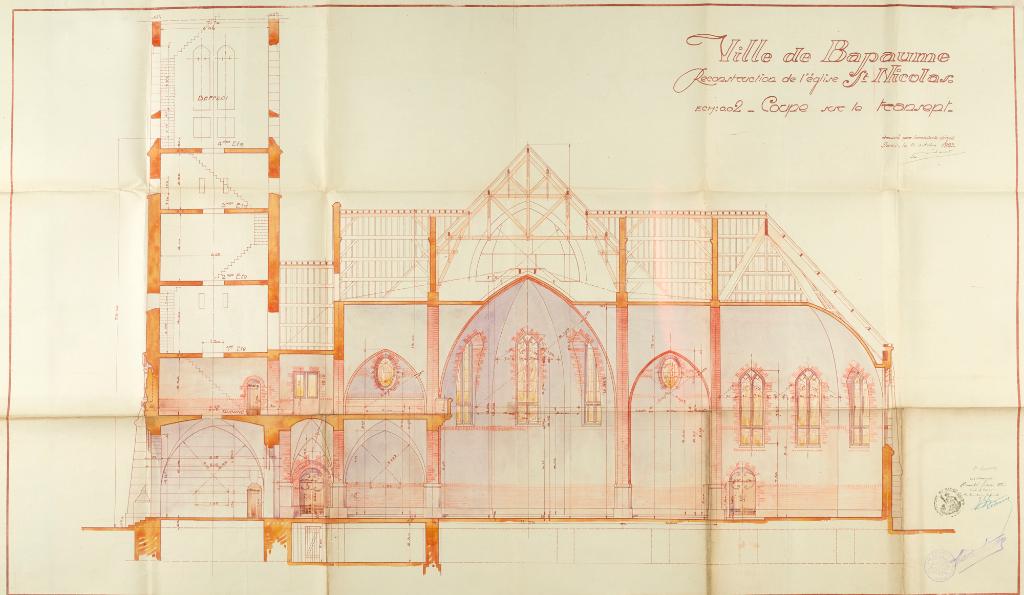

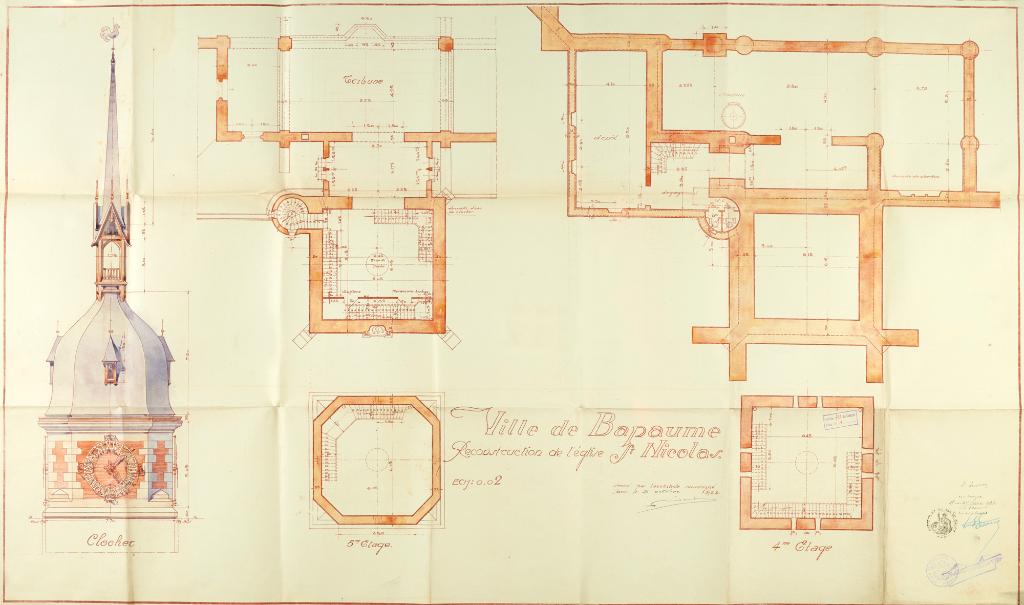

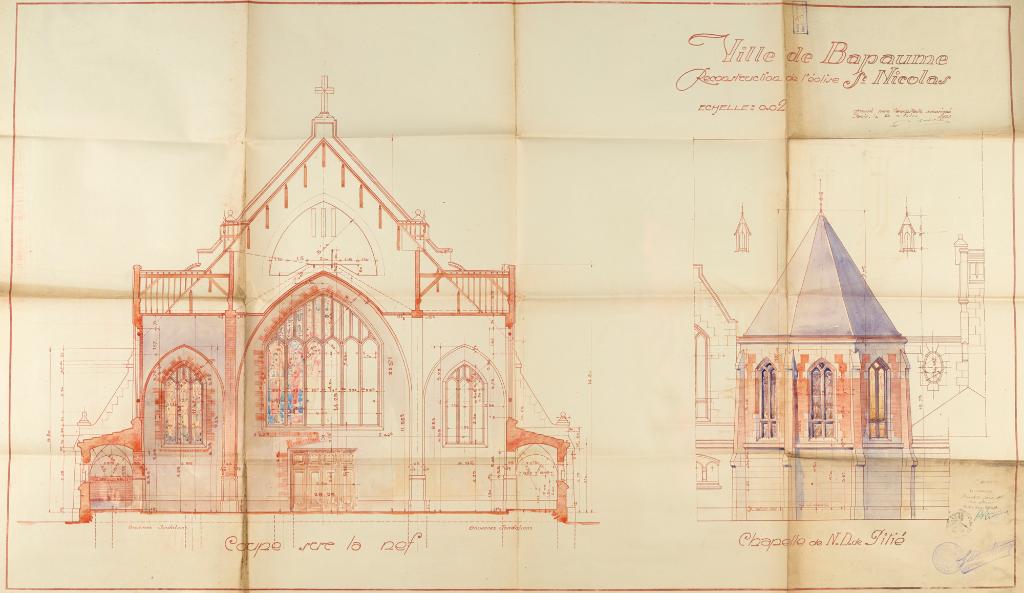

L'église reprend les dispositions de l'édifice précédent : plan en croix latine sans absidioles, vaisseau divisé en trois parties (nef centrale, bas-côtés avec leurs chapelles latérales), clocher hors-œuvre, chapelle dédiée à Notre-Dame qui occupe le bras du transept et s'achève par une abside à cinq pans. Le chœur est aussi une abside pentagonale, sans déambulatoire ni chapelles rayonnantes. Les chapelles latérales sont installées entre les contreforts de chaque travée et sous la fenêtre-haute qui éclaire chaque travée de bas-côté. Elles s'achèvent par un mur droit percé d'un triolet de baies en ogive. La longueur totale de l'église est de 55 mètres et la longueur du transept de 50 mètres.

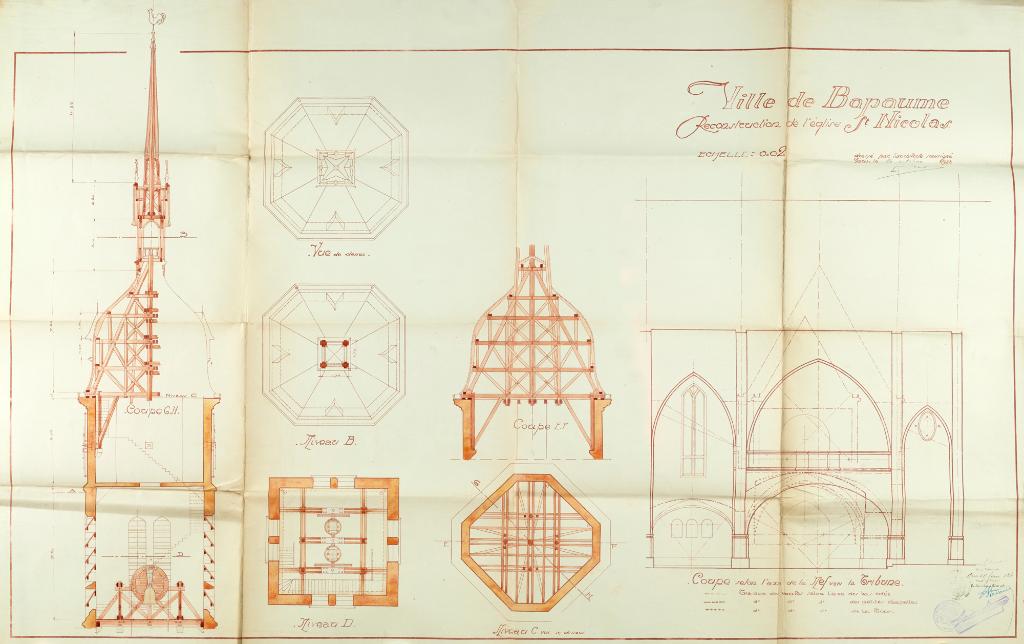

Le clocher carré, d'une hauteur de 60 m, est situé au bout du bras nord du transept. Contrairement au premier clocher, il est ouvert au rez-de-chaussée et, au dessus des abats-sons, sa couverture est de forme pyramidale.

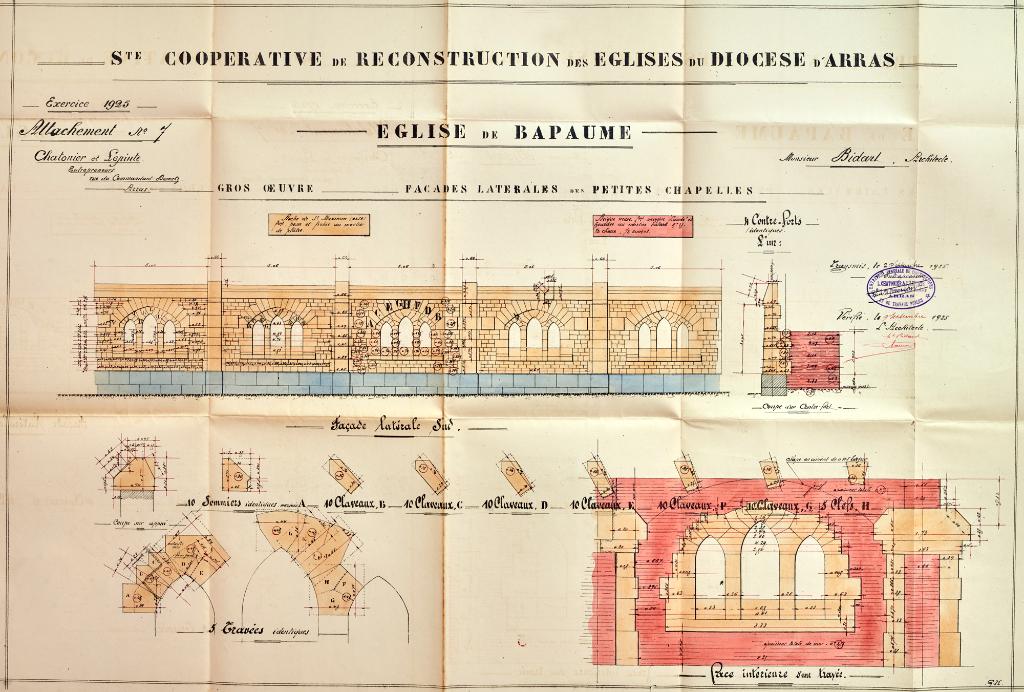

Construite en brique et en pierre calcaire taillée pour les entourages de baies et les rampants des pignons, l'église est entièrement couverte d'ardoise. La nef est couverte d'un toit à longs pans, interrompu régulièrement par les pignons débordants qui couvrent les fenêtres-hautes au dessus de chaque travée de bas-côté.

La hauteur intérieure est de 15 mètres pour la nef et de 10 mètres pour les bas-côtés. Le couvrement en ogive de la nef et des transepts repose sur des piliers rectangulaires à ressauts en brique. Le couvrement de chaque travée des bas-côté, également en ogive, est perpendiculaire à l'axe de la nef. Seules les nervures marquant la lierne et les retombées verticales de la nef, ainsi que les doubleaux de la nef et des bas-côtés sont soulignées par des briques. Les absides de la nef et de la chapelle Notre Dame sont voutées d'arêtes à cinq quartiers brisés. Les chapelles latérales ont une voûte en anse de panier.

Deux tribunes sont visibles dans l'église. La première est située dans le transept nord, entre la nef et le clocher hors-oeuvre. De style néo-gothique, elle rappelle l'église détruite pendant la Première Guerre mondiale. La seconde, en bois, est en face du chœur. Elle accueille un orgue.

Hormis le décor peint de fausse mosaïque de la chapelle Notre-Dame-de-Piété, l'église ne comporte que des tableaux ou des sculptures mobiles. La quasi-totalité des baies porte des verrières historiées.

L'église comporte également à l'arrière du transept, conformément à la nouvelle liturgie, des pièces répondant aux besoins du prêtre comme une sacristie, mais également des salles pour la catéchèse. Les parties de bâtiment abritant ces pièces sont d'un seul niveau et ne masquent pas les baies du chœur ou du transept.

-

Murs

- brique

- calcaire pierre avec brique en remplissage

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

-

béton en couvrement,

en béton armé

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon découvert

- flèche conique

-

Typologies

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Pas-de-Calais. Série R : Reconstruction. 10R21 : Coopérative de reconstruction des églises dévastées du diocèse d'Arras. 10R21/52 : dossier de dommages de guerre de l'église Saint-Nicolas de Bapaume : dommages de guerre (copie de l'inventaire des biens de l'église de 1906, demande d'indemnité, PV de non conciliation), dossiers de travaux et de fournitures.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Église paroissiale Saint-Nicolas de Bapaume :

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Plan sans titre [église avant-guerre]. Ni daté ni signé.

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Façade côté nord (bleu) [église avant-guerre]. Ni daté ni signé.

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Façade côté ouest (bleu) [église avant-guerre]. Ni daté ni signé.

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Coupe transversale (bleu) [église avant-guerre]. Ni daté ni signé.

- Société coopérative de reconstruction des églises du diocèse d'Arras - Saint-Nicolas de Bapaume - Fondations. Signé et daté, Bidard, 12 novembre 1924.

- Société coopérative de reconstruction des églises du diocèse d'Arras - Saint-Nicolas de Bapaume - Gros œuvre façades latérales des petites chapelles. Signé et daté, Bidard, 9 novembre 1925.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice autels latéraux de l'église Saint-Nicolas :

- Ville de Bapaume, église Saint-Nicolas - bancs de communion en fer forgé : autels latéraux (deux semblables), chapelle N.D de Pitié. Signé et daté Eugène Bidard, le 3 février 1934.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice chapelle Notre-Dame de Pitié de l'église Saint-Nicolas :

- Ville de Bapaume, église Saint-Nicolas - bancs de communion en fer forgé : autels latéraux (deux semblables), chapelle N.D de Pitié. Signé et daté Eugène Bidard, le 3 février 1934.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice Maître-autel de l'église Saint-Nicolas :

- Église Saint-Nicolas de Bapaume - Maître-autel : élévation, plan. Daté et signé, Eugène Bidard, 20 mars 1933.

Bapaume - reconstruction de l'église : dommages de guerre (copie de l'inventaire des biens de l'église de 1906, demande d'indemnité, PV de non conciliation), dossiers de travaux et de fournitures. -

AD Pas-de-Calais, 10R21 : Coopérative de reconstruction des églises dévastées du diocèse d'Arras - 10R21/54 : Bapaume - reconstruction de l'église : dommages de guerre (devis estimatif), dossiers de travaux et de fournitures, mémoire des travaux.

Dommages de guerre (devis estimatif), dossiers de travaux et de fournitures, mémoire des travaux. -

AD Pas-de-Calais, Série O : administration et comptabilité communale - Sous-série 2O : administration communale - 2O609/1 : Bapaume - plans de l'église Saint-Nicolas.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas : 1/2 plan côté chapelle. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas : 1/2 plan côté tour. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas : façade principale. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas : façade latérale [nord]. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas : façade côté chœur [ouest]. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas : coupe sur la nef ; chapelle N.D. de Pitié. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas : coupe longitudinale. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas : coupe sur le transept. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas - Clocher : plan ; élévation. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

- Ville de Bapaume - Reconstruction de l'église Saint-Nicolas - Clocher : coupes. Dessin aquarellé, signé et daté, Eugène Bidard, 5 octobre 1929.

Plans -

AD Pas de Calais. Série 2o - Dossier d'administration communale. 2O612/2 : Bapaume. Protestation de l'abbé Fournier concernant la construction de l'école supérieure des garçons proche de l'église : courriers, photographies.

Liste des documents figurés utilisés dans la notice :

- Chantier de construction de l’École primaire supérieure : ouvriers devant les bas-côtés est de l'église Saint-Nicolas.

- Chantier de construction de l’École primaire supérieure : ouvriers sur le chantier.

Bibliographie

-

BEDU, Louis (abbé). Histoire de la ville de Bapaume depuis son origine jusqu'à nos jours. Arras : Typographie Rousseau-leroy, 1867. Réédition : Autremencourt : Lorisse, 2004. Collection "Monographies des villes et villages de France".

p. 265 à 268 -

BU de l'université d'Artois - site d'Arras : MAI/ARR H74410

BONIFACE, Hervé. La reconstruction des églises du diocèse d'Arras entre 1918 et 1939. Mémoire de maîtrise sous la direction d'Eric BUSSIERE, Université d'Artois, Arras, 1998. Non publié.

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 81 à 105 -

INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL. Région PICARDIE. La Reconstruction dans l'Est de la Somme : l'architecture religieuse et son décor. Réd. Céline Frémaux ; photogr. jean-Claude Rime, Thierry Lefébure. Trouville-sur-Mer : Illustria, 2007 (Parcours du patrimoine, 330).

-

ROUSSEL, Olivier. Mémoire en images : Bapaume et son canton. Saint-Cyr-sur Loire : Éditions Alan Sutton 2005.

p. 60 à 63

Documents figurés

-

Eglise Saint Nicolas à Bapaume. Tirée de : BEDU, Louis (abbé). Histoire de la ville de Bapaume depuis son origine jusqu'à nos jours. Arras : Typographie Rousseau-leroy, 1867. Réédition : Autremencourt : Lorisse, 2004. Collection "Monographies des villes et villages de France".

-

Bapaume : caserne Vauban - église Saint Nicolas (1577). Lib. Leroy, Bapaume. Carte postale, vers 1900 (coll. part.).

-

Institution Saint Jean Baptiste, Bapaume (Pas-de-Calais). Timbre du papier à en-tête de l'institution, vers 1905 (coll. part.).

-

L'Eglise Saint-Nicolas avant la guerre. Photographie (coll. part.).

-

Bapaume - Eglise Saint-Nicolas. Carte postale, vers 1910 (coll. part.).

-

Bapaume - Stadtkirche (Mittelschiff) - Wehrm. Behr. [Wehrmacht Berichtung]. Photographie de la nef centrale réalisée par le service photographique de la Wehrmacht, vers 1915.

-

Bapaume - Choeur de l'église Saint-Nicolas. Carte postale, vers 1910 (coll. part.).

-

9. Bapaume - Chapelle miraculeuse de N.-D.-de-Pitié en l'église Saint-Nicolas. Bapaume - Imp. Henri Duval - Edition déposée. Carte postale, vers 1910 (coll.part.).

-

L'église Saint-Nicolas détruite. Photographie, vers 1919 (coll.part.).

-

5. Bapaume - Vue sur l'église. Thilda. Carte postale, après 1932 (coll. part.).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Fait partie de

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.