Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Dénominationsplace

-

AppellationsLa Place, Grand'Place, place du marquiet, place Faidherbe

-

Parties constituantes non étudiéesstationnement

Histoire de la place jusqu'à la Première Guerre mondiale

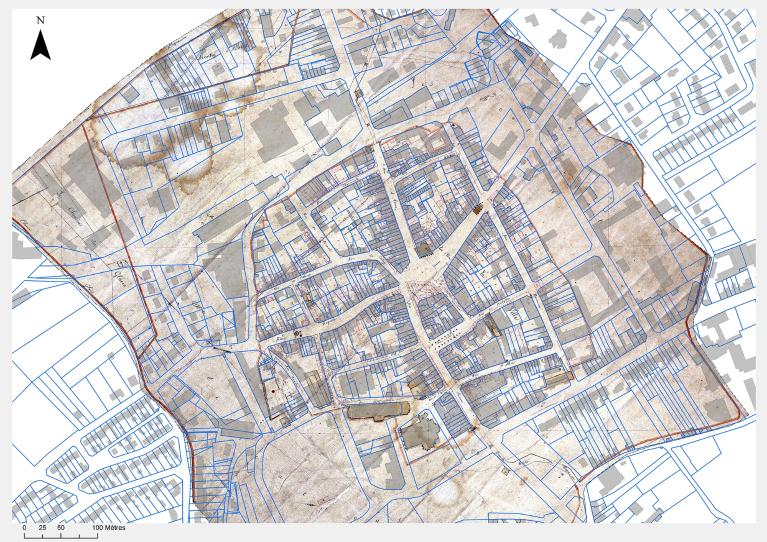

La place Faidherbe, qui ne prend son nom qu'après la bataille de Bapaume en 1871, est au cœur de la ville. Jusqu'à la modification des remparts par Charles Quint en 1549, elle jouxte la porte de Beugnâtre et constitue donc l'entrée de la ville. La construction d'un bastion (qui sera repris dans les fortifications Vauban à la fin du XVIIIe siècle) vient fermer la place dans sa partie Est. Cette place-rue est visible sous une forme presque similaire à ce qu'elle est aujourd'hui sur un plan de 1663 conservé aux Archives Nationales (Recueil des plans des places [de France] dans l'estat qu'elles sont présentement, p. 19, en ligne sur Gallica). Cette forme de place qui s'est sans doute créée sans shéma préconçu en fonction du bâti préexistant et pour répondre aux besoins de la population est assez classique des places médiévales. Ce n'est pas une place créée pour répondre à une fonction précise comme la représentation du pouvoir civil ou religieux. On y trouve donc des fonctions variées : administration communale, commerces fixes et marchés (la place s'appelait d'ailleurs place du Marquiet jusqu'au 18e siècle), lieux de convivialité laïc et de fêtes religieuses et habitations. Elle a également, au fil du temps, abrité d'autres fonctions utiles à la vie des habitants comme un abattoir municipal ou une fontaine à proximité de la rue des Mazeaux (entre 1720 et 1790 environ, voir Dégardin), ainsi qu'une petite chapelle à l'extrémité est encore présente sur le cadastre napoléonien de 1829. Ce plan apporte d'autres informations. Il figure l'emplacement de la colonnade du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville montrant que ce dernier n'était pas aligné avec le reste des constructions de la place. Le tracé des rues de Péronne et d'Arras montre que, bien qu'ayant la même orientation qu'aujourd'hui, ces deux rues n'étaient pas dans le prolongement l'une de l'autre et que le débouché de la rue d'Arras sur la place Faidherbe formait une chicane importante.

En 1847, le démantèlement des remparts suite à la déclassification militaire de la ville qui perd son statut de place forte permet d'ouvrir à nouveau la place dans sa partie est, et de récréer le lien avec le faubourg de Douai (actuelle rue de Douai).

En 1891, la commune fait ériger sur un socle entouré d'une grille, au centre de la place, une statue en pied du général Faidherbe. Cette présentation est assez classique de la statuaire dans l'espace public des petites villes. C'est le seul aménagement urbain de la place et c'est aussi lui qui lui donne son nom.

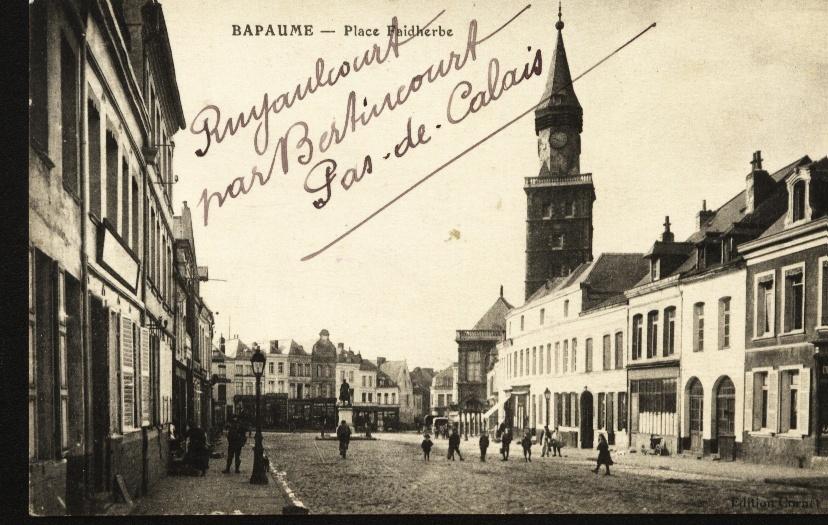

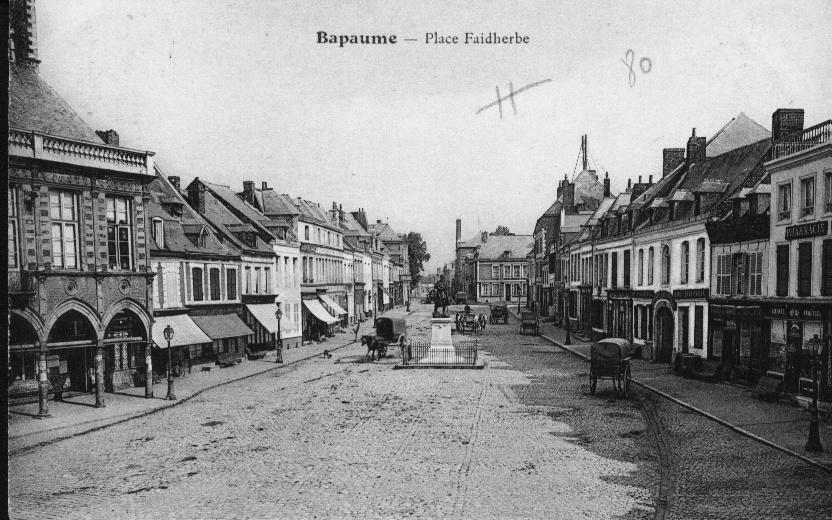

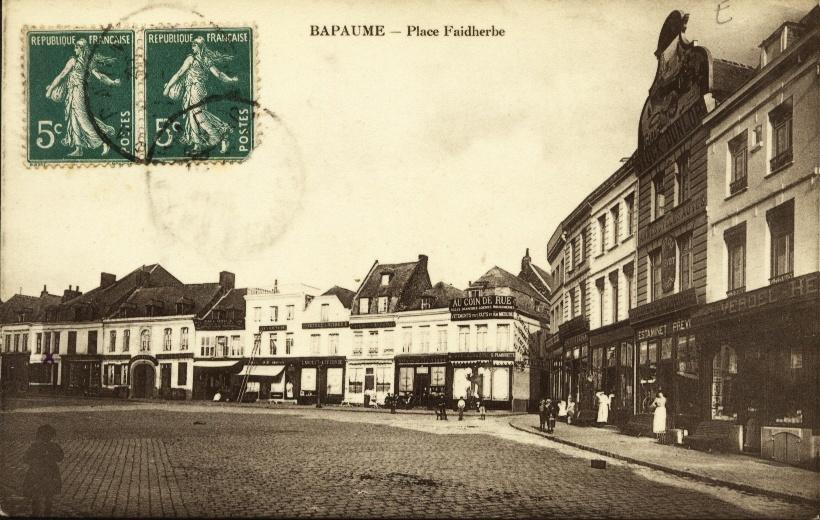

L'aspect de la place à la veille de la guerre

Les cartes postales de la place à la veille de la Première Guerre mondiale montrent qu'elle est à peine plus qu'une rue élargie. La mairie occupe l'angle nord-ouest de la place, à l'angle avec la rue d'Arras. Cette partie de la place, dans le prolongement des axes commerçants des rues de Péronne et d'Arras, n'accueille que des maisons de commerces qui se mélangent petit à petit aux maisons d'habitation au fur et à mesure que l'on remonte le long de la place puis finissent par disparaitre à l'extrémité Est de la place. Si tout autour de la place les maisons et maisons de commerces sont jointives et alignées à front de rue, les élévations varient en fonction de l'emplacement : de deux niveaux pour les commerces et les maisons le long des grands côtés de la place, elles comptent trois niveaux à l'extrémité ouest de la place, le rez-de-chaussé étant occupé systématiquement par un commerce. Une seule de ces maisons de commerce arbore un pignon chantourné d'inspiration flamande. Les bâtiments le long de la place présentent leur mur gouttereau et sont couverts par une toiture à longs pans souvent percée de lucarnes à croupe débordante.

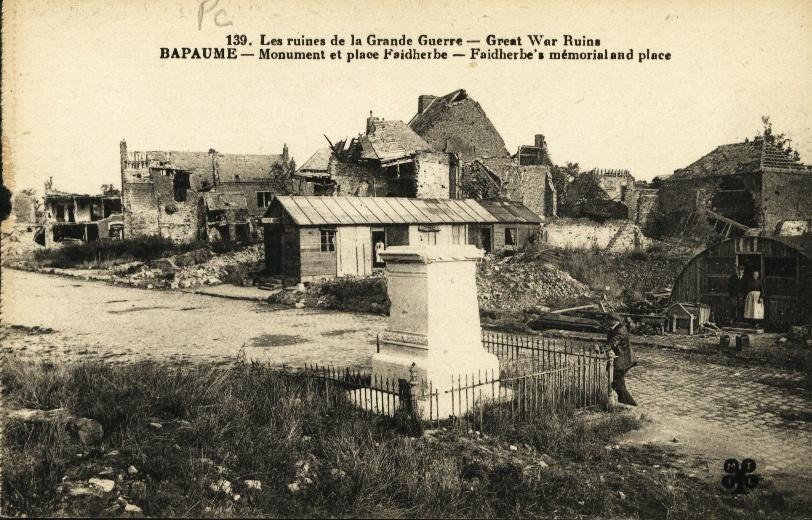

La place est totalement détruite pendant la guerre.

Les étapes de la reconstruction de la place

Le traitement statistique des dossiers de dommages de guerre des particuliers conservés aux AD du Pas-de-Calais (série 10R9) permet de préciser les dates de la Reconstruction, les typologies d'édifices reconstruits et les architectes qui sont intervenus.

Une fois la paix retrouvée la place commence par accueillir de l'habitat provisoire. Le recensement de 1921 conservé aux AD du Pas-de-Calais (M4285) fait état de neufs constructions sur la place. Il s'agit surtout de commerçants : grainetier, mercier, épicier, boucher, vins et "nouveautés". Mais il ne précise pas s'il s'agit encore de constructions provisoires ou déjà de maisons reconstruites "en dur". L'étude détaillée des dossiers de montre que la Reconstruction démarre à partir de 1921, avec deux constructions. Elle s'accélère dès l'année suivante avec quatre constructions en 1922 et six en 1923. Après cette année, le rythme chute brutalement avec seulement une construction en 1924. Jusqu'en 1930, date de la dernière construction, le rythme est d'une ou deux constructions par an. L'analyse du rythme des constructions dans les différentes rues de Bapaume montre que, globalement, toutes suivent un processus identique : montée progressive entre 1920 et 1922, pic en 1923, décroissance rapide en 1924 puis plateau jusqu'en 1929. Comparativement à ce schéma général, la place Faidherbe pourtant au centre de la vie bapalmoise, se reconstruit un peu plus tard et un peu plus lentement pour ne s'achever qu'avec l'édification de la mairie en 1934. Sans surprise, ce sont les bâtiments utiles à la reprise de la vie quotidienne et à la relance de l'activité économique qui sont reconstruits en premier : atelier de menuiserie dès 1921 (M. Langlet, AD Pas-de-Calais, 19R9/6 dossier n°86), maisons de commerce (boucherie de M. Duquesne et boulangerie en 1922) et estaminet en 1923 puis maisons d'habitation à partir de 1922.

Autour de la place, sur les 22 constructions de particuliers ayant bénéficié de dommages de guerre, 11 (soit 50%) sont des maisons de commerce, sept (soit 32%) sont des maisons, deux (soit 9%) sont des estaminets et enfin, représentant respectivement 4% des immeubles, une banque et une maison-commerce-atelier. A titre de comparaison, le recensement de 1911 (AD Pas-de-Calais, M3595) mentionne 44 constructions, mélangeant 20 commerces (magasins de bouches, de vêtements, de chaussures, de faïences, d’œufs, de peinture, une pharmacie...), dix maisons d'habitation et deux maisons à plusieurs unités d'habitation, huit maisons associant dans l'espace privé un atelier (imprimerie) ou des bureaux (assureur, géomètre, professeur de musique) et quatre estaminets.

Les architectes

Tous les architectes des coopératives de reconstruction de Bapaume sont intervenus dans les reconstructions qui bordent la place : Clermont et Wigniolle pour la coopérative n°2 (quatre édifices soit 18%), Bidard pour la coopérative n°1 (12 immeubles soit 54%), Rousseau pour la n°3 (deux constructions soit 10%), aussi bien pour des habitations que pour des commerces (boucherie pour Bidard, estaminet pour Clermont...). Contrairement aux autres rues de Bapaume, peu d'architectes travaillant hors coopérative sont intervenus place Faidherbe. Seules quatre constructions leurs sont attribuées.

L'aspect de la place reconstruite

Dans la partie est de la place les reconstructions se font sur le parcellaire d'avant guerre. On peut citer en exemple le cas de la maison-estaminet de M. Pouillez, achevée en 1931, reconstruite à l'emplacement de "L'ancien immeuble [...] complètement détruit. Seules les caves subsistent mais les murs sont dans un état tel qu'on ne peut les considérer comme pouvant resservir" (AD Pas-de-Calais, 10R9/41). La place est redessinée partiellement dans sa partie nord-ouest entre la rue des Mazeaux (actuelle rue Briquet-Tailliandier) et la rue de Péronne où elle est élargie et "arrondie" grâce à la "non-reconstruction" d'une partie de deux ilots. Un lien, à la fois visuel et physique, existe désormais entre les rues d'Arras et de Péronne. La surface de la place est presque doublée, passant de 3 000 m2 avant-guerre à 5 000 m2 à la Reconstruction.

On trouve dans les dossiers relatifs à l'établissement du Plan d'Aménagement d'agrandissement et d’Embellissement (PAAE) conservés aux AD du Pas-de-Calais (2O631/4) de nombreuses plaintes de commerçants de la place "qui n'entendent pas être dépossédés des maisons de commerce qu'ils occupaient avant la guerre [et] n'admettent pas que des terrains leurs soient imposés [et] que des bapalmois soient jetés à la rue et forcés de chercher une situation nouvelle ou amenés à quitter leur ville natale". La réponse du maire laisse entendre que les expropriations rendues nécessaires par la mise en œuvre du PAAE sont moins conséquentes que les premières envisagées : "Si tous les alignements proposés par les services départementaux n'ont pas été maintenus, c'est grâce à M. Bidard qui avec une inlassable activité est parvenu à sauvegarder une partie de la place Faidherbe et a obtenu des pans coupés moindres".

A titre anecdotique, c'est dans la partie basse reconstruite de la place qu'était le magasin de couleurs de M. Langlet dans un bâtiment occupant l'angle entre la place Faidherbe et la rue Briquet-Tailliandier (actuellement salon de coiffure et agence immobilière). Marchand de couleur et peintre, il a réalisé le chemin de croix de l'église Saint-Nicolas et le monument aux morts de la ville. C'est aussi à l'extrémité est de la place qu’Eugène Bidard construit pour lui et ses associés un immeuble d'habitation et de bureaux.

Les modifications ultérieures

Fin 1932 la place est dépavée, les fondations sont refaites et un terrassement avec un nouveau profil est créé (AD Pas-de-Calais, 2O631/10). L'appel d'offre fructueux est validé par le conseil municipal du 18 octobre 1932 et la réception des travaux a lieu le 21 janvier 1933. les travaux auront coûté 16 000 francs.

La place ne subit aucune destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle reste inchangée jusqu'en 1997, année au cours de laquelle des travaux d'aménagement urbain lui donnent sa forme actuelle. Un rond-point est créé au bas de la place ainsi qu'un espace piéton devant la mairie, lequel est agrémenté en son centre d'un bassin et de la statue de Faidherbe. La partie centrale de la place remontant vers la rue de Douai est davantage matérialisée par la plantation d'arbres (et la création de stationnements pour les voitures).

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bidard Eugènearchitecte, architecte communal attribution par sourceBidard EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte diplômé en 1895 de l’École supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Membre de la société civile d’architectes La cité nouvelle fondée en 1919 par Charles Duval et Emmanuel Gonse.

(Pour plus d'informations sur la carrière d'Eugène Bidard, se reporter à l'annexe "Eugène Bidard, l'architecte de la reconstruction de Bapaume").

-

Auteur :

Aujourd'hui située au centre de la ville, la place a une forme oblongue, presque en poire : un peu plus large dans sa partie ouest, ouverte sur les rues d'Arras et de Péronne qu'à son extrémité Est où elle se rétrécit pour se fondre dans la rue de Douai. Dans cette partie haute, le centre est occupé par des arbres de haute tige et des parterres gazonnés, ainsi que par des emplacements de stationnement. Devant la mairie, dans la partie Ouest de la place, une esplanade a été aménagée pour la flânerie : sur un sol minéral, elle accueille une petite pièce d'eau, quelques arbres de haute tige, la statue de Faidherbe et quelques bancs. La rencontre avec les rues d'Arras et de Péronne est dédiée à la circulation et au stationnement automobile (rond-point et parking). Une voie à sens unique entoure la totalité de la place.

Sans qu'il y ait de communication visuelle entre elles, la place Faidherbe est reliée à la place Sadi-Carnot par la petite rue Briquet-Tailliandier (anciennement rue des Mazeaux), située à la jonction entre la partie piétonne et la partie automobile de la place.

Comme avant-guerre, la place conserve la mixité des fonctions : habitations, services publics et commerces. Leur répartition dans l'espace de la place reste également identique à celle d'avant guerre : mairie en bas de la place dans sa partie la plus large, désormais organisée autour d'un petit rond point équipé d'un lampadaire ; commerces dans la partie Ouest de la place s'espaçant de plus en plus au profit des maisons vers l’extrémité Est de la place. Ainsi, l'immeuble abritant un café-restaurant en rez-de-chaussée avec logement à l'étage situé à la jonction de la place et de la rue de Péronne, a été construit pour M. Bellier entre mars 1923 et janvier 1925 pour la somme de 112 000 francs par Eugène Bidard (AD Pas-de-Calais, 10R9/61 dossier n°1040) pour être un "café-restaurant-billard-habitation" !

Les immeubles visibles aujourd'hui sont issus de la Reconstruction. Ceux nouvellement construits aux extrémités de la place ont désormais des pans coupés pour faciliter la circulation des véhicules automobiles que l'on pressent être de plus en plus nombreux : en coupant les immeubles aux carrefours on améliore la visibilité, ce qui est utile lorsque l'on circule dans un véhicule plus rapide qu'une voiture hippomobile. Aucun immeuble dans le bas de la place n'arbore plus désormais de pignon mais les façades restent alignées à front de rue. Les élévations ont majoritairement deux niveaux ce qui est donc plus bas qu'avant-guerre. De nombreuses toitures à longs pans brisés sont venues remplacer les longs pans simples et les lucarnes installées sur les brisis se sont faites plus discrètes. Quelques très rares maisons le long de la place présentent leur mur pignon, rompant ainsi l'harmonie instaurée par le reste des maisons. Dans la partie basse de la place nouvellement créée, on compte quelques maisons avec des lucarnes-pignon. Les matériaux utilisés pour la reconstruction sont la brique et le ciment, utilisé pour les parties porteuses des édifices (chaines d'angles, linteaux des baies...).

-

Typologiesrue-place ; mutation

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Pas-de-Calais - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Bibliographie

-

gallica.bnf.fr

BRUSSEL de BRULARD. Notice sur Bapaume, temps anciens et temps modernes. Meaux : A. Le Blondel Libraire, 1854.

-

BEDU, Louis (abbé). Histoire de la ville de Bapaume depuis son origine jusqu'à nos jours. Arras : Typographie Rousseau-leroy, 1867. Réédition : Autremencourt : Lorisse, 2004. Collection "Monographies des villes et villages de France".

-

DÉGARDIN, Gaston. Rues et monuments de Bapaume. Arras : Presses de l'imprimerie centrale de l'Artois, 1945.

p. 121-122 -

ROUSSEL, Olivier. Mémoire en images : Bapaume et son canton. Saint-Cyr-sur Loire : Éditions Alan Sutton 2005.

p. 26 à 30.

Documents figurés

-

Bapaume - Place Faidherbe. Vue générale de la place orientée est-ouest. Carte postale, avant 1914 (coll. part.).

-

Bapaume - Place Faidherbe. Vue générale orientée ouest-est de la place. Carte postale, avant 1914 (coll. part.).

-

Bapaume - Place Faidherbe. Vue de la partie nord-ouest de la place. Carte postale, avant 1914 (coll. part.).

-

139. Les ruines de la Grande Guerre - Great War ruins. Bapaume - Monument et place Faidherbe - Faidherbe's memorial and place. Carte postale, vers 1921 (coll. part.).

-

Bapaume (P.-de-C.) - Place Faidherbe. Editions Coquerez - Desailly. Carte Postale, vers 1930 (coll. part.). Détail de la partie sud-ouest.

-

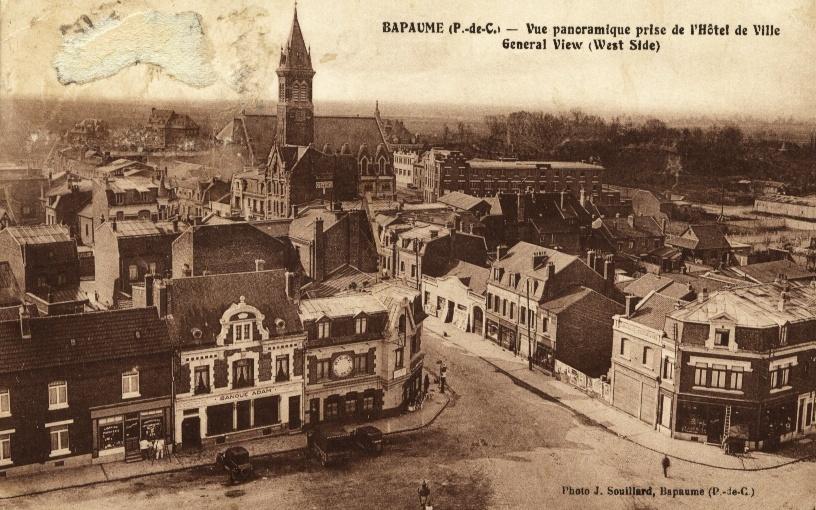

Bapaume (P.-de.C.) - Vue panoramique prise de l'hôtel de ville, General view (west side). Photo J. Souillard - Bapaume (P.-de-C.). Carte postale, après 1931 (coll. part.). Vue aérienne de la partie nord-ouest de la place et l'entrée de la rue de Péronne.

-

9. Bapaume - la place. Signée Thilda. Carte postale, vers 1930 (coll. part.). Vue générale orientée ouest-est de la place Faidherbe.

-

Bapaume (P.-de-C.) - vue centrale - Central view. J. Souillard, Bapaume (P.-deC.). Carte postale, vers 1940 (coll. part.). Vue de la nouvelle place orientée est-ouest.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.