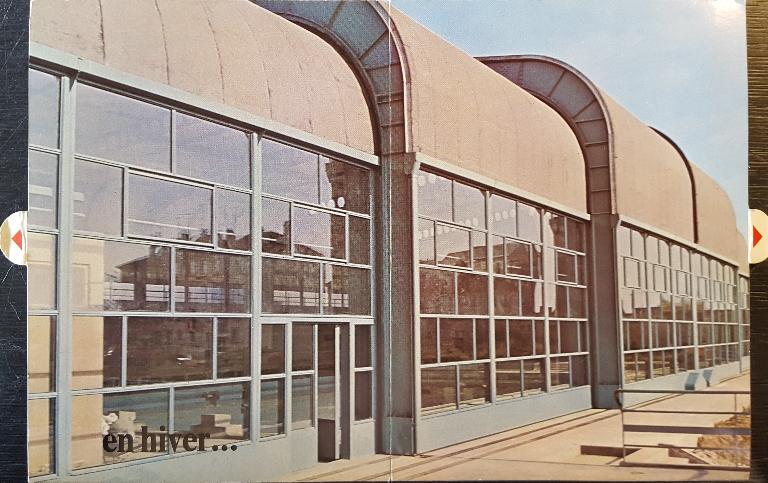

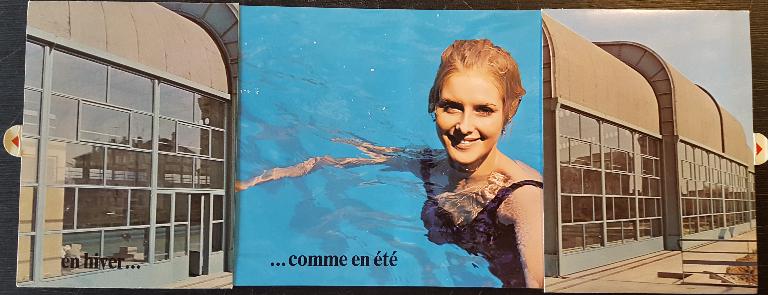

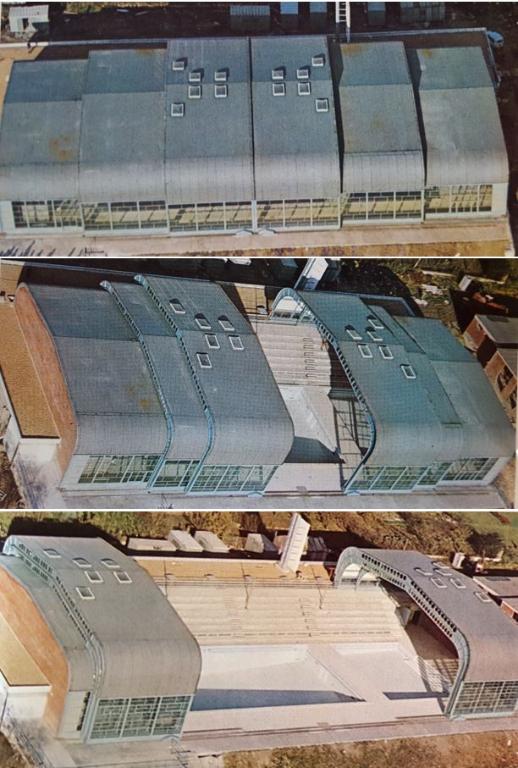

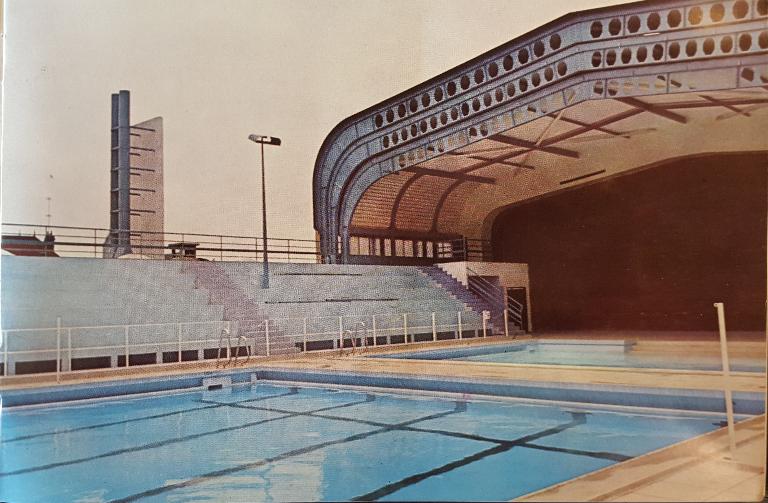

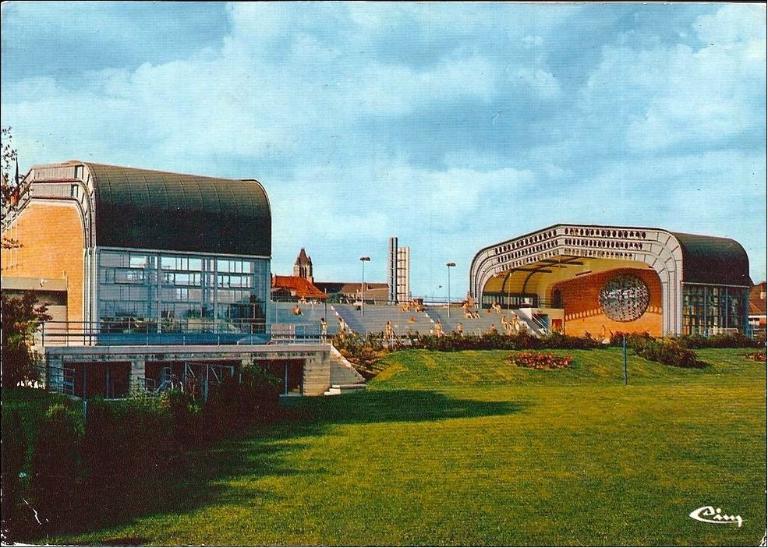

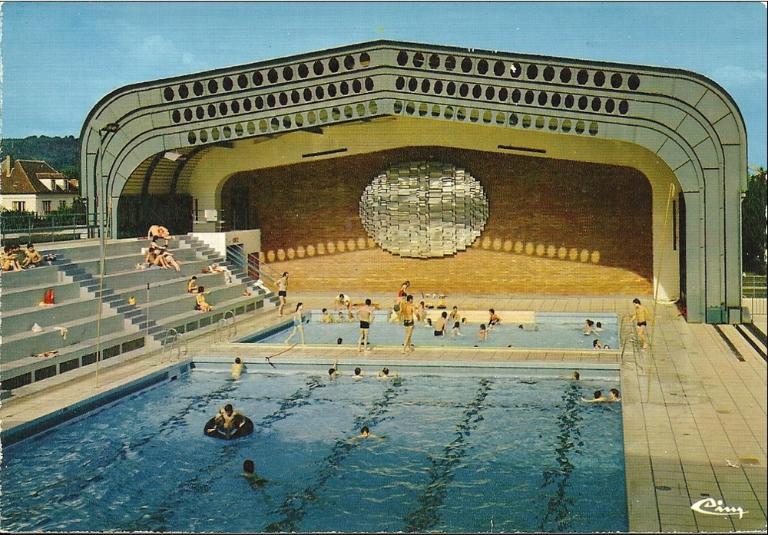

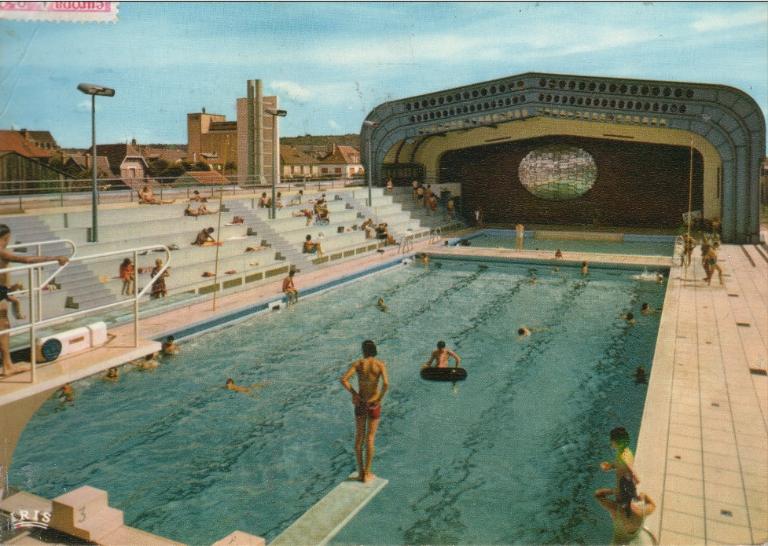

La piscine de Noyon est construite en tant que prototype par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Il s’agissait de trouver des solutions pour créer des piscines transformables (à toiture découvrable), pouvant fonctionner toute l’année. L'idée est d'associer la fonctionnalité d'une piscine couverte aux agréments de la natation de plein air. Cette volonté de retrouver les plaisirs des bains d'été en "pleine nature", se voit à Noyon, outre son système d'ouverture, par une terrasse-solarium qui mène à des pelouses (prolongées par des stades de football) où les baigneurs peuvent se reposer ou jouer en profitant du soleil.

Elle s’adapte en outre aux besoins de publics divers grâce à ses deux bassins aux dimensions homologuées, l’un destiné à la natation et aux compétitions sportives, l’autre à l’apprentissage de la natation, notamment pour les scolaires.

Ainsi, cette piscine répond parfaitement aux nouvelles prescriptions du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, en matière d’équipement natatoire, qui se doit d'être polyvalent, fonctionnel et implanté en milieu urbain, à proximité des écoles et de la population, mais idéalement ouvert sur des espaces de verdure.

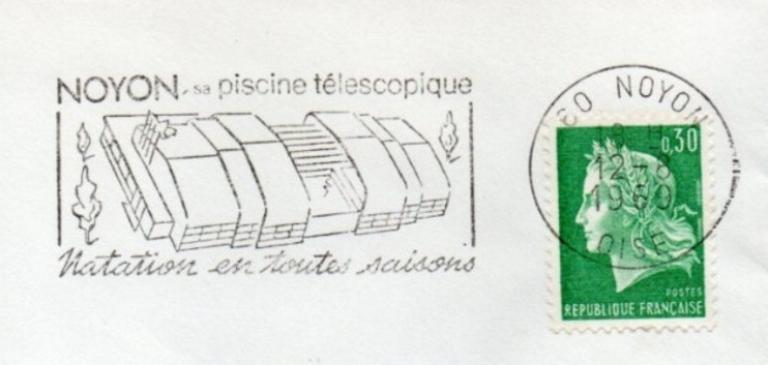

Un système "révolutionnaire" de structure mobile "télescopique"

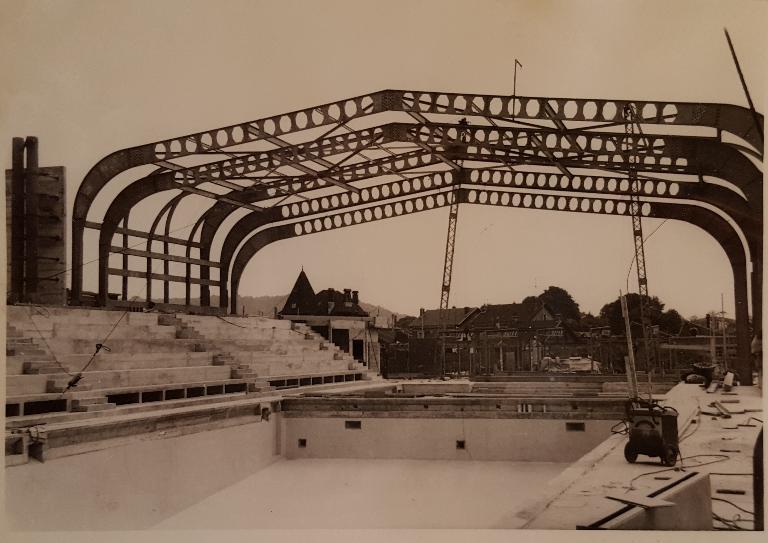

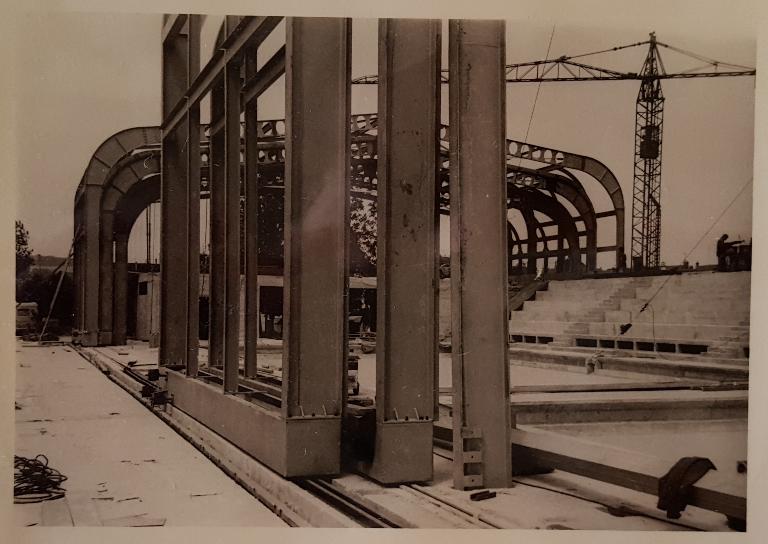

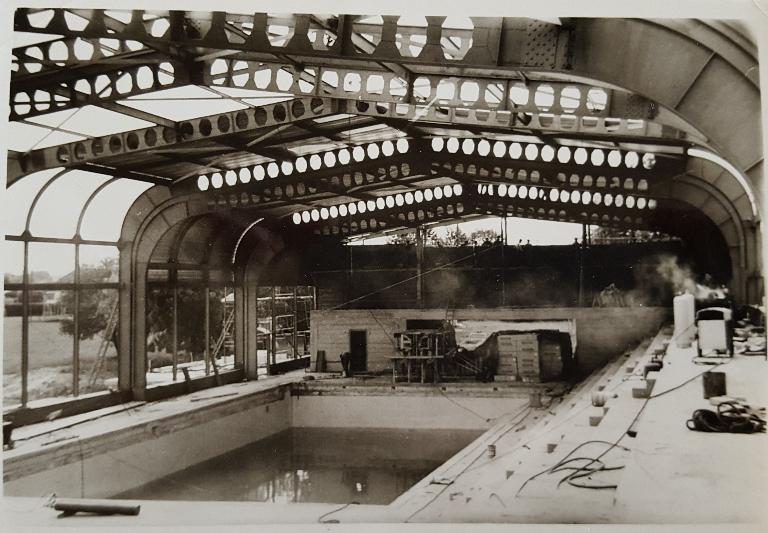

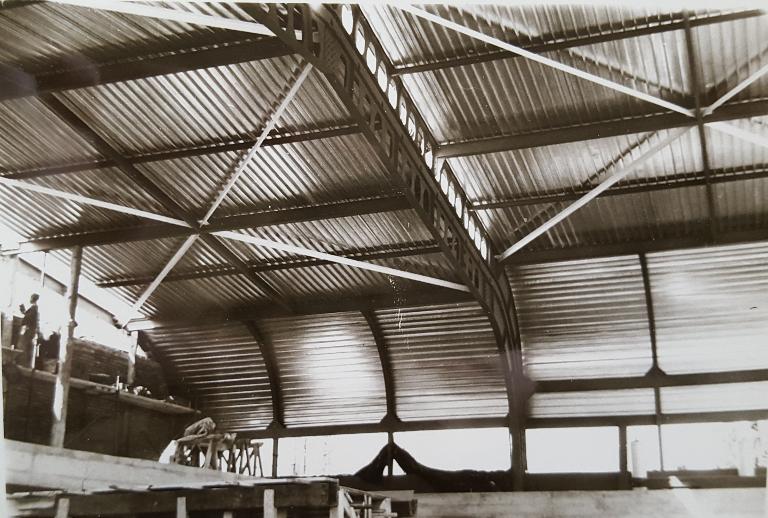

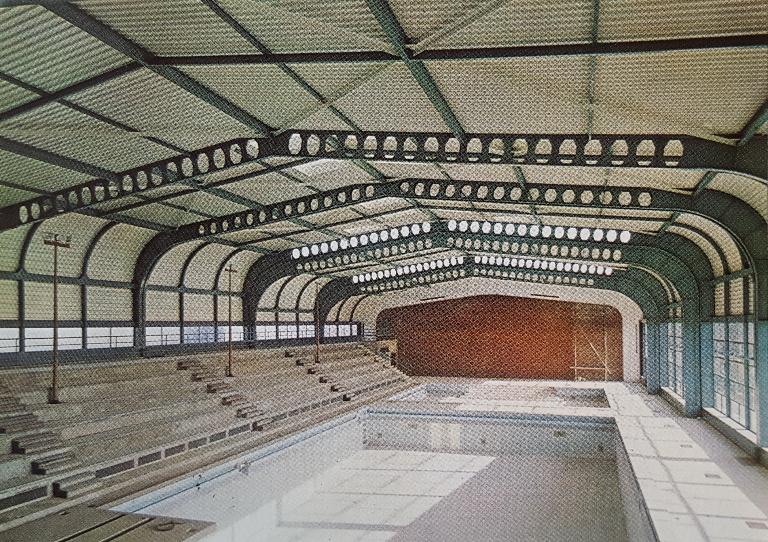

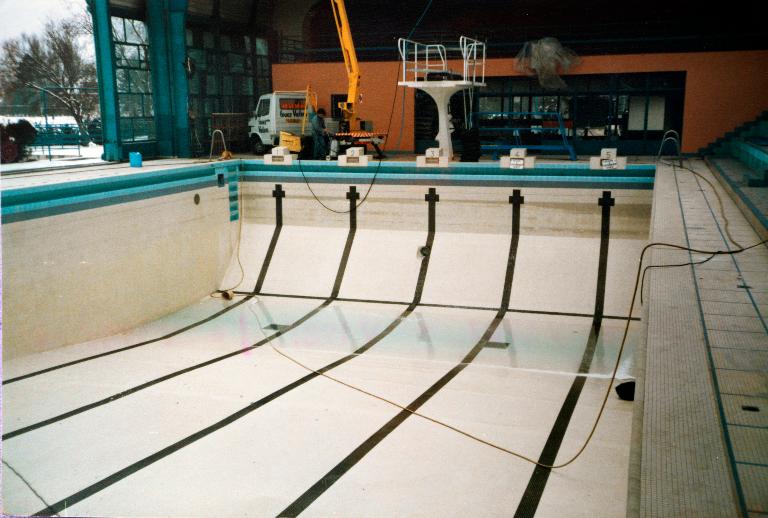

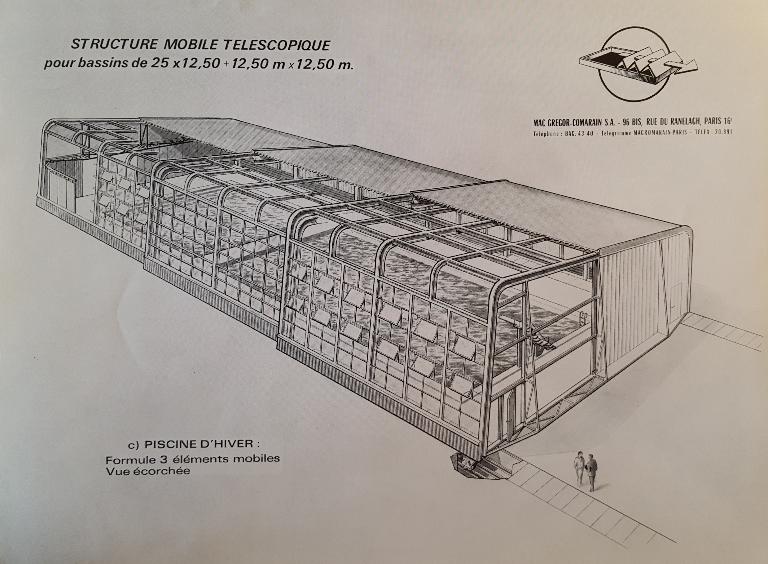

Cette piscine illustre l’évolution des techniques, des matériaux utilisés, ainsi que les recherches en matière de structure pour les piscines des années 1960-1970. On remarque notamment que l’acier prend une place de plus en plus importante dans la construction des piscines des Trente Glorieuses, matériau qui remplace le béton (pour les couvertures, mais pas pour les bassins et le gros œuvre), qui était dominant dans la première moitié du XXe siècle.

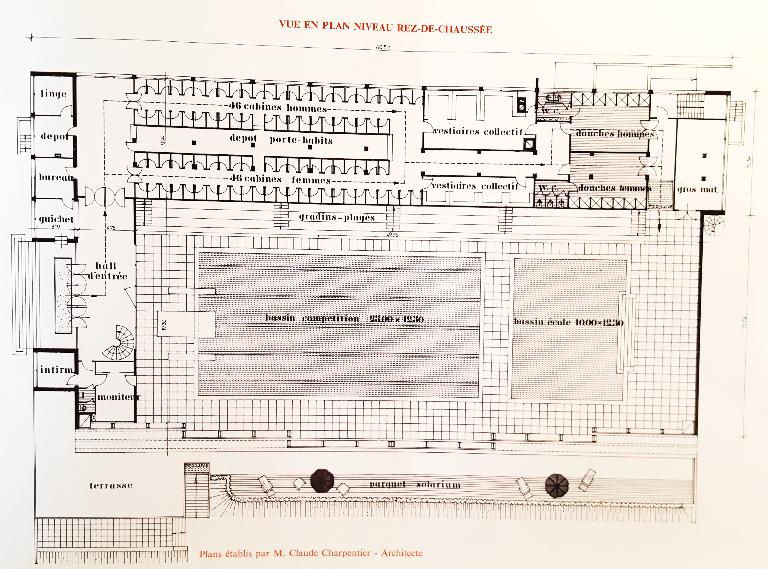

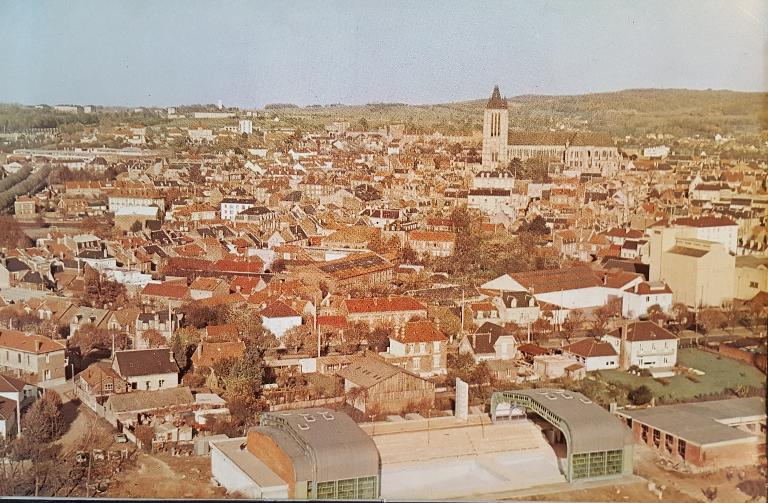

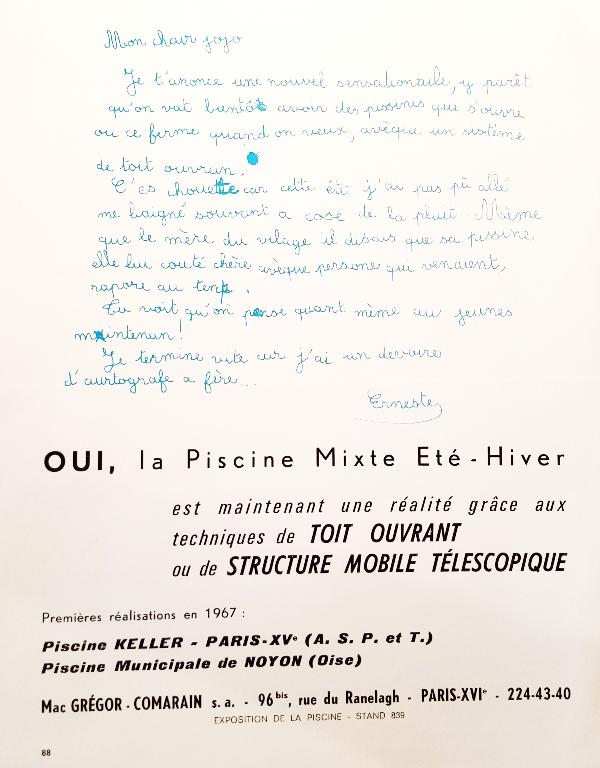

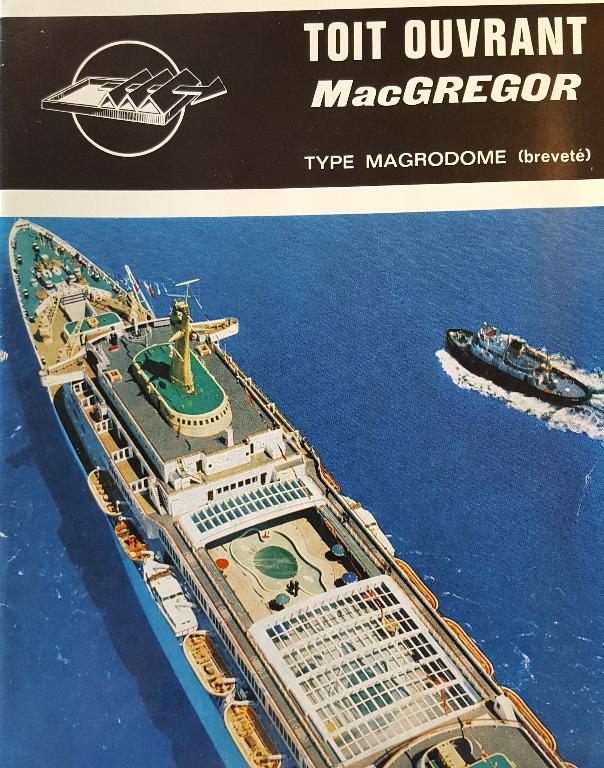

Le métal, matériau souple d’utilisation et relativement léger, est ici mis à profit pour réaliser la structure mobile permettant de découvrir le bassin. C’est la société MacGregor-Comarain qui met au point le procédé d’ouverture de la piscine de Noyon. Cette entreprise, originellement spécialisée dans les panneaux de cales métalliques et mobiles de navires, fait breveter un système de toit ouvrant appelé "Magrodome", pouvant être mis en œuvre pour des équipements variés (piscines, patinoires, gymnases, salles omnisports, etc.). Le premier exemple de piscine à bénéficier de ce procédé de couverture mobile est la piscine Robert-Keller de Paris (architecte : A. Grégoire), inaugurée 1967. A noter qu'un toit ouvrant avait été expérimenté pour la première fois au stade nautique de Tourcoing (Nord) en 1951 et une toiture mobile en forme d'arc brisé (mais non motorisée : la structure doit être déplacée à la main) est installée en 1967 par l'entreprise Marcel Sabria pour couvrir la piscine découverte d'Auch (Gers).

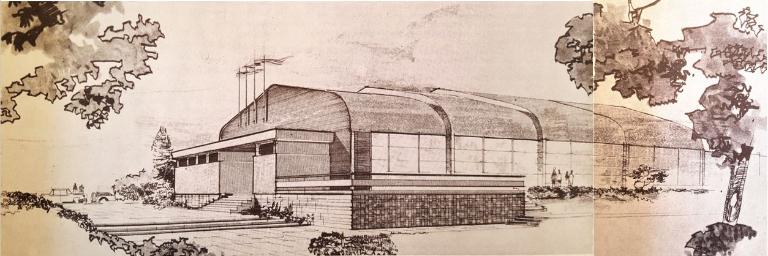

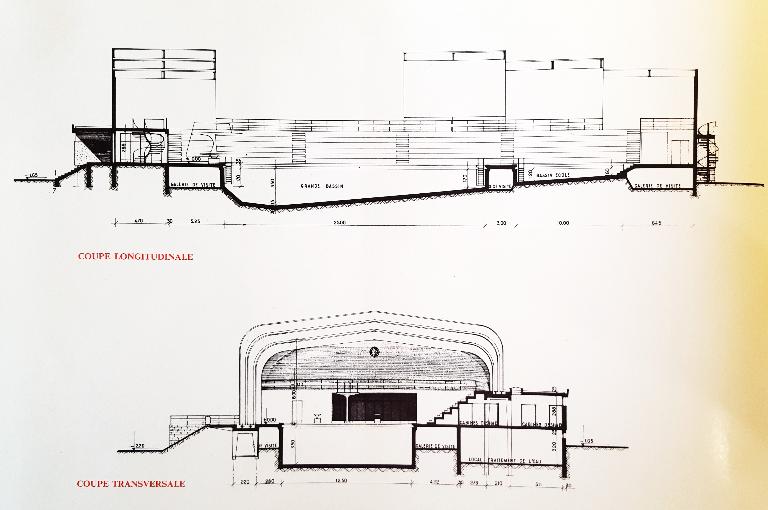

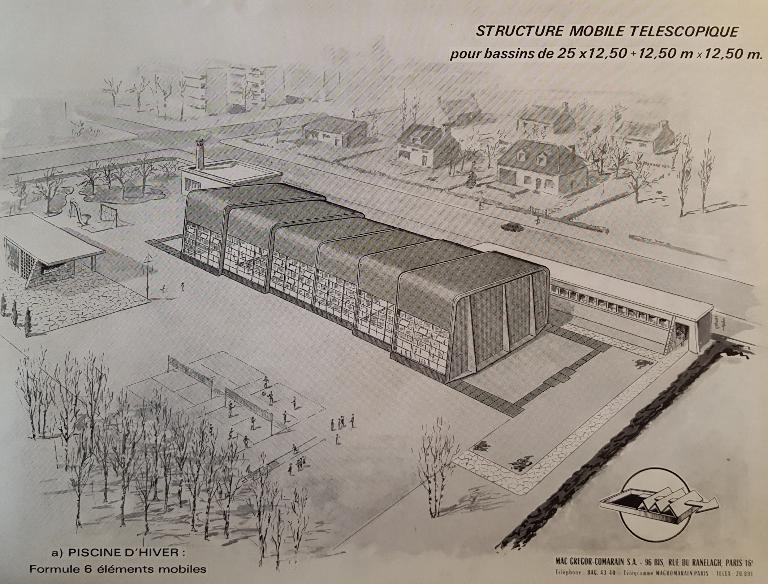

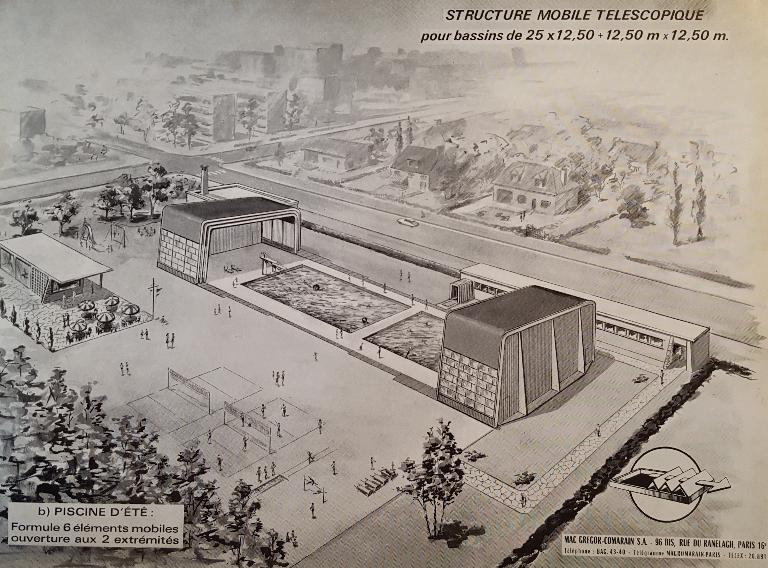

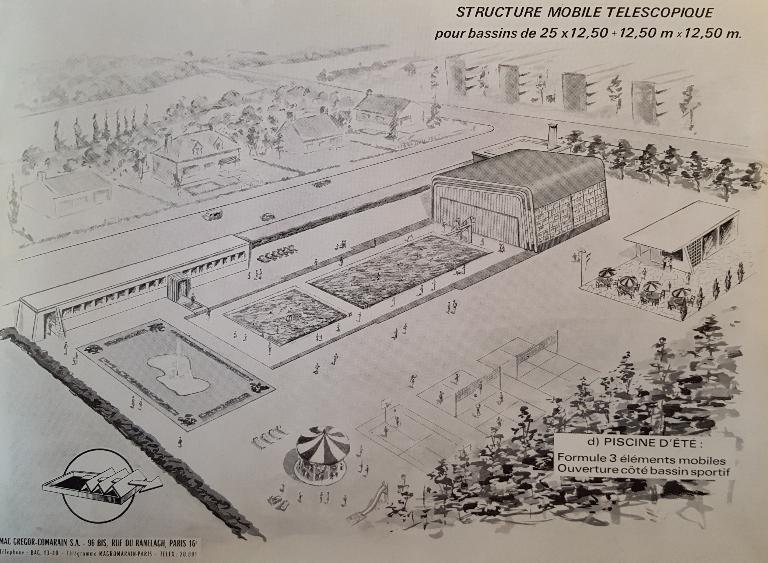

Suite à cette première réalisation, la société MacGregor-Comarain pousse encore plus loin l’expérimentation. Elle développe des structures de métal légères, et largement vitrées, où ce n’est plus seulement le toit qui s’ouvre, mais l’ensemble du bâtiment grâce à des parois "télescopiques". A Noyon, où ce dispositif est mis en œuvre pour la première fois, les architectes Claude Charpentier et Jean Tabanou ont su s'adapter aux exigences de la structure mobile et du terrain et proposer une architecture harmonieuse et fonctionnelle. Ainsi, cette piscine illustre bien les collaborations qui se mettent en place dans les années 1960 entre constructeurs et architectes pour imaginer des architectures modernes, à la pointe de la technologie, et répondant aux nouveaux besoins de la société.

Une œuvre réalisée dans le cadre du 1% artistique

L’architecture en grande partie métallique de cette piscine était sublimée par un bas-relief monumental qui décorait le mur pignon intérieur (face au bassin école). Cette œuvre était composée d’un médaillon à facettes en acier inoxydable, créant des effets de lumière et de reflets. D'après le maître-nageur de la piscine, l’œuvre comprenait également des petites ampoules électriques clignotantes qui accentuaient ces jeux de lumière. Ce Champ solaire a été réalisé dans le cadre du 1% artistique et exécuté par les élèves du collège d’enseignement technique de Noyon d’après les dessins de l’artiste André Borderie, auteur de nombreuses autres commandes publiques d’œuvres monumentales.

Postérité

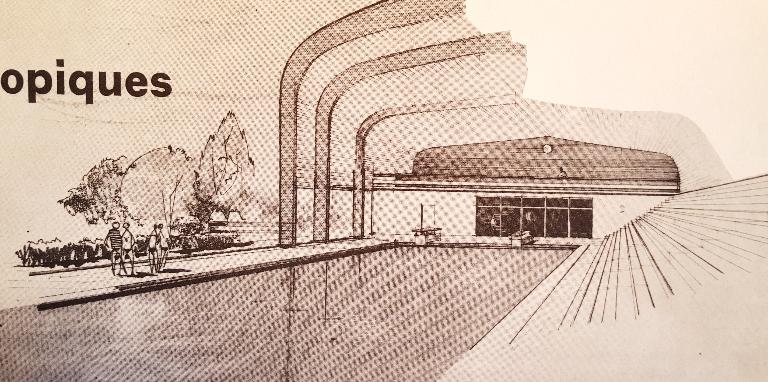

Le prototype de Noyon n'a finalement pas donné suite à un développement à l'échelle industrielle, sans doute du fait de son architecture plutôt massive et de son prix restant assez élevé pour les petites communes. Pourtant, ce procédé aurait été une solution originale pour couvrir des bassins de natation découverts préexistants. Ainsi les archives nous montre des plans de structures mobiles semblables à celle de Noyon, projetées pour couvrir les piscines découvertes de Toulon (Var) et Saint-Affrique (Aveyron), mais qui n'ont apparemment jamais vu le jour.

Après cette expérience, la société MacGregor-Comarain s'associe à l'architecte Michel Cornuéjols pour mettre au point deux projets-types de piscines (360 N et 360 L), qui réutilisent le procédé de structure mobile télescopique "Magrodome". Ces deux modèles de piscines, agréés en 1969 par la commission spéciale d'agrément sous les numéros 89 et 90, n'ont cependant pas connu un énorme succès. La première piscine de ce type est construite en Allemagne, à Dillingen (Sarre). Seul deux exemplaires semblent avoir été construits en France : à Remiremont (Vosges) et à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). D’autres solutions pour la construction de piscines découvrables, aux structures plus légères et surtout plus économiques, ont eu une fortune plus importante : par exemple les piscines Tournesol de Bernard Schoeller, ou encore les piscines Caneton de Franc Charras, Alain Charvier et Jean-Paul Aigrot.

Architecte S.A.D.G, Paris.